|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

1 海洋の神秘に挑む top

1.1 科学探検船

|

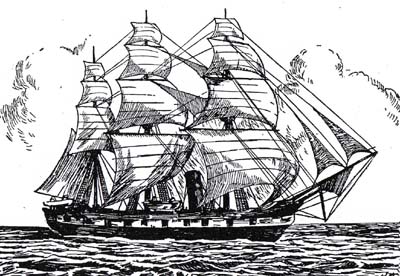

新大陸アメリカを発見したコロンブスの船――サンタ・マリア号

|

海の知識の基礎をもたらしたチャレンジャー号

|

大昔の人たちは、自分たちが住んでいるところが世界の中心であり、そのまわりははてしなくつづく広い海でとりかこまれていると信じていました。

それが中世紀になり、知識の進歩にともなって、地球が丸いものであることが、一般に認められるようになりました。

従って海も陸も、けっして無限の広さをもっているものではない、ということがわかってきたのです。

それと同時に大型の船をつくる技術がすすみ、航海術も発達してきたので、大洋を遠くまで航海することができるようになってきました。

その結果、有名なコロンブスのアメリカ大陸発見や、マジェランの世界一周航海など、歴史にのこる大航海が次々と行われるようになったのです。

しかしこれらの航海は、新しい陸地や宝の山を見つけることが主な目的だったので、広い深い海全体については、まだわからないことや、疑わしいことばかりだったのです。

それで海をくわしく調べるためには、どうしても専門の科学探検船を出さなければならないという考えが強くおきてきました。

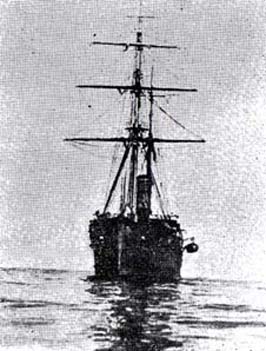

この考えをまず実行にうつしたのがイギリスで、そのときの探検船がチャレンジャー号なのです。

チャレンジャー号は二千三百六トンの大きさをもち、千二百三十馬力の補助機関をもった帆船で、当時の軍艦であったのです。

一八七二年にイギリスを出帆してから、三年半にわたって太平洋、大西洋、あるいは南氷洋のはてまで探検しました。

有名な物理、化学、生物の学者たちが大勢これに乗りくみ、観測機械や実験室の瞑備なども、その頃としてはもっとも優れたものが用意されました。

そして地球上の海の要所要所で船をとめ、おもりをつけた長い綱をおろして海の深さを測ったり、深海の底にすむ生物や沈澱物の採集をしたのです。

またいろいろな深さの海水をくみとっては、水温をはかったり、海水の成分をくわしく調べることも行いました。

なにしろ、このような大がかりな海の科学調査は初めてのことだったので、採集されたものや調べられる事柄が、いずれもめずらしく、また新しい事ばかりでした。

何千メートルという深い海底では、太陽の光もとどかないし水圧が大きく、また溶けている酸素の量も少いはずなので、何も生物はすんでいるはずがないと考えられていたのに、実際は大違いで、いろいろ変った形の、めずらしい生物がたくさん採集され、チャレンジャー号に乗りくんだ科学者を驚かし、喜ばせました。

また深海の底の泥をとって顕微鏡で調べてみると、その泥はプランクトンの死骸ばかりでできている場合が多いことも発見されました。

そのほか水温の分布や海流の流れ具合、海水の化学成分などについても、いろいろ新しい事柄が発見されたのです。

このように、現在私たちが海についてもっている知識のもとは、みなチャレンジャー号の探検によって築上げられたといってもよいほどです。

1.2 ただ前進あるのみ top

|

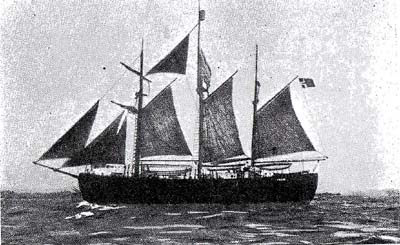

ナンセンが北極探検に用いたフラム(前進)号

|

北極海にそびえる氷山

|

ノルウェーは北ヨーロッパの一小国にすぎませんが、世界でも指おりの水産国であり、海洋の研究がきわめて盛んなことでも知られています。

北洋探検家として名高いナンセン博士が、この国から生まれたことも、けっして偶然ではないでしょう。

早くから北極探検の夢をもっていたナンセンは、それまでの多くの探検隊が失敗した原因や、北極海の海流などをよく研究し、こまかい計画をたてたのです。 |

彼はまず北極探検にてきしたプラム(前進という意味)号という四百トンの船を新造しました。

そして一八九三年に、いよいよ“ただ前進あるのみ”という北極探検に出発したのです。

長い間、非常な辛苦をかさねましたが、最後に岩山のように巨大な氷山に行手をはばまれて、ついに北極までには達することができませんでした。

しかし北緯八十六度十三分という、前人未踏の記録をうちたてたのです。

そしてこの輝かしい記録とともに、三年間にわたるプラム号の科学調査は、北極海についていろいろ新しい事実をもたらしました。

北極には陸がなく、そして北極海の付近は意外な深海で、三千メートルもの深さがあるということも、この時に初めて明らかにされたのです。

1.3 ウナギの故郷を求めて top

|

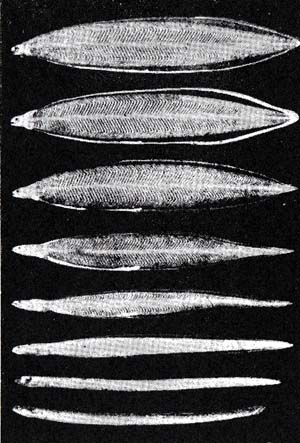

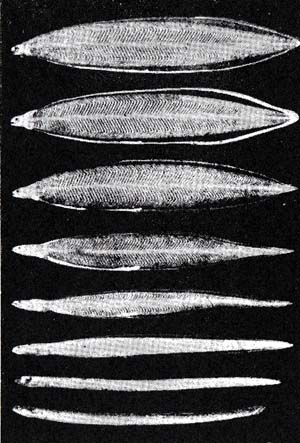

上より、ウナギの生長過程を示す

一番上は1cm以下の稚魚、

一番下は50cm〜1mの食べるウナギ

|

日本(東洋)のウナギはフィリピン近海で稚魚は育つことが判明しているが、

戻ってくる稚魚の数が減ってきている。

ウナギの卵を孵化して稚魚を人工的に育てる技術は、まだ見いだせていない。

|

ウナギは、いったい海のどういうところで産卵するのでしょうか。

そして生まれた子どものウナギは、どのようにして河口に集ってくるのでしょうか。

このことは世界の学界でひさしい間、謎とされていました。

この問題に一生をささげ、ついにその解決をあたえたのが、デンマークの有名な生物学者シュミット教授です。

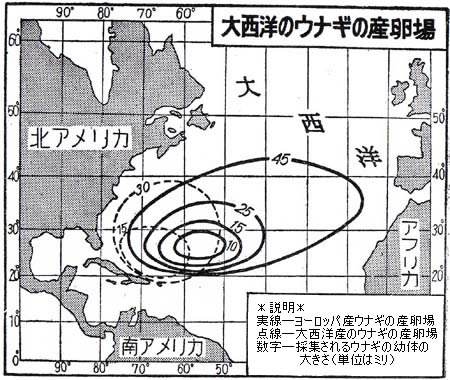

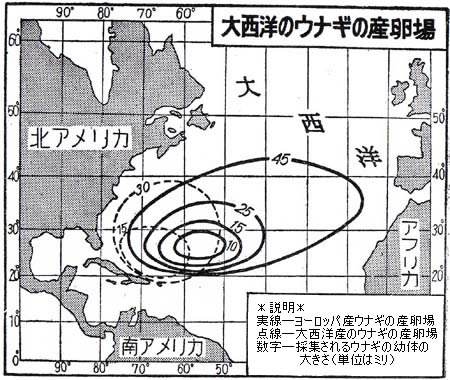

彼はヨーロッパ産のウナギの故郷をもとめて、一九二〇年から二十二年にかけて大西洋横断を二回も行いました。

これが有名なダナ号の大酉洋調査なのです。

そしてこの航海によって、博士はとうとうヨーロッパのウナギの産卵場所をつきとめました。

大西洋の真中に近いバミューダ島南東の深海こそ、すべてのヨーロッパウナギの故郷だったのです。

それまで、ウナギはごく岸近くて産卵をするのではないかという考えが強かったので、このシュミット博士の研究は、世界の人々の注目をあつめました。

そしてまた、実際、ウナギの漁業の面でも、大変に役立ったのです。

博士はさらに、大西洋、地中海のウナギの脊椎骨数を研究して、ヨーロッパのウナギは、すべて同一の種属であり、また同じ場所で産卵することを明かにしました。

残念なことには日本産のウナギの産卵場が、いまだにつきとめられていませんが、やはり太平洋のどこか深海だろうと考えられています。

1.4 メテオール号の探検 top

第一次世界大戦後、ドイツは戦いにやぶれて非常に困難な状態におちいっていました。

しかしそれにもめげず、費用と人力をつくして、大西洋の探検を行いました。

これが有名なメテオール号の大西洋精密探検です。

一流の学者が大勢のりくみ、精密な観測機械を準備して、大西洋を今までよりもずっとくわしく調べようというのが、その目的だったのです。

ー九二五年四月、メテオール号は勇躍壮途につきました。

すぐれた海洋学者であり、また地理学者でもあったメルツ教授は、はじめからこの探検を計画し、自らも隊長として参加しました。

しかし不幸にも航海中病にたおれ、ついに再びたつことができませんでした。

けれどもその志はシュピース艦長、デファント教授などによってうけつがれ、この世紀の大探検は立派になしとげられました。

その結果、大西洋の深いどころにある流れや海水の化学成分などが、以前よりもずっとくわしくわかるようになりました。

現在、太平洋にくらべると、大西洋のほうが段ちがいなほどよくわかっているといわれますが、それについては、このメテオール号探検のあげた功績がきわめて大きいのです。 |

大西洋の精密探検を行ったドイツのメテオール号 |

1.5 良栄丸(りょうえいまる)の漂流

top

|

良栄丸が出港してついに帰らなかった神奈川県三崎港

|

|

昔から日本へ漂流してきた外国船や、また日本から漂 流していった船についての記録は、たくさん残されています。

これらの難船は、いろいろな方向へ流されていますが、それでも大体一定の跡があったのです。 |

いうまでもなく、船が流されるのは海流による力がきわめて大きいからです。

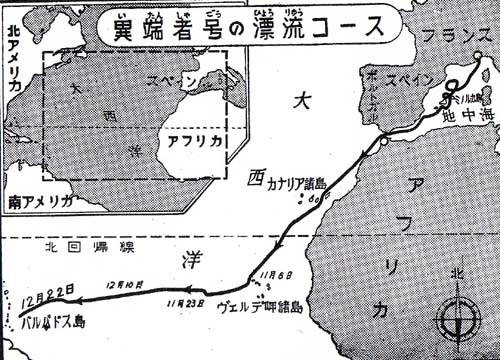

ここでは、それらの漂流記録の一つとして、昭和の年代になってから、実際にあった悲しい事件をのべましょう。

昭和二年十一月三日のことです。

新聞はいっせいに北米シアトルからの電報をのせて、人々を驚かせました。

それはアメリカ西海岸沖にただよっていた日本の漁船を発見して調べてみると、ミイラになった死人や白骨になった死骸があるばかりで、生存者は一人もないという記事でした。

その船が和歌山県の漁船良栄丸だったのです。

良栄丸は大正十五年十二月五日に、神奈川県の三崎港をでて銚子泙にむかうはずのところ、天気の都合で銚子に入港しました。

この七日は強い低気圧が付近を通過していたのですが、もう大丈夫と考えたのか、あるいは低気圧の前後の魚の大漁をあてにしてか、ともかく出港してしまったのです。

八日、九日はマグロを二百貫ほどとったのですが、彼らが気がついた時には、冬の太平洋に特有な大西風に吹かれて、沖合遠くへ流されていたのです。

それからあわてて、三十時間も陸と思われる方向へ走りましたが、ついに山のかげさえ見えず、そのうちに発動機が故障をおこしてしまったのです。

それから、船長ほか十一人の乗組員をのせた良栄丸の漂流がはじまりました。

そのとき、彼らがもっていた食糧は、何とか倹約すれば四ヵ月くらいはもちこたえることができると、日記に書かれていました。

この日記というのは板に書いてあったのを、あとで船中から発見されたものです。

漂流後五、六日目に航海中のある船にあって、一生懸命信号したのですが、ついに発見してくれませんでした。

このようにして新しい昭和の年をむかえ、三月九日にはまず一人死に、次々に死んで四月十九日に、船長のほかにもう一人が残るだけとなりました。

日記は五月十一日でおわっていますが、この瀕死の二人がこの日からどのくらい生き、どんな最期をとげたかは考えるだけでも恐しいことです。

藤原咲平博士は、この良栄丸事件にはじめから大きな関心をよせられました。

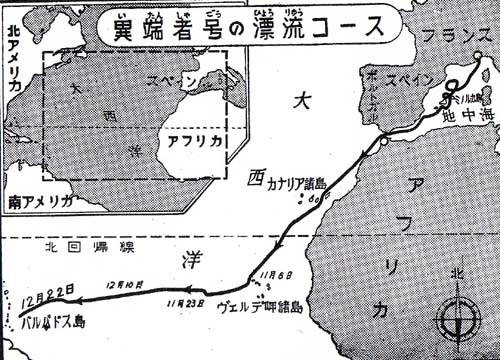

そして彼らが残した貴重な日記から、良栄丸がどのように流されたかを想定して漂流図をつくりました。

それとともに博士は、良栄丸がどうして流されたのか、またこのような時に航海者は、どのようなことを心得るべきかなどをのべています。

2 最近の海洋探検船 top

2.1 コンティキ号

|

4千3百カイリの大航海をしたコンテキ号

|

|

前にものべたように、ノルウェーはこれまでにも、いくたのすぐれた海洋開拓者を生んできましたが、さらに最近、ちょっと風がわりな、しかし決死的な探検を行ったヘイエルダ−ルという人を、またまた生みだしました。

ヘイエルダールは、まえまえから、太平洋のまんなかに、無数にちらばっているポリネシア諸島の、土人の風俗や島の遺跡などについてくわしく研究していました。

その結果、それらのものがそこから遠くへだたった南米ペルーのものと、非常によく似ていることを発見したのです。

彼はそのため現在のポリネシア人は、大昔、南米の土人たちが筏に乗って、海流と貿易風の力で流されて、移りすんだものにちがいないという学説を発表しました。

しかし彼の学説は、一般に認められませんでした。

何の動力も備えていないお粗末な筏で、どうして何千カイリもの大海を乗りきって航海することができようかというのが、反対の理由だったの です。

そこでヘイエルダールは、自分の学説の正しいことを、実際に証明しようと決心しました。

そして昔どおりのバルサ材の筏をつくり、これに乗って決死的な航海をやってみようと思いたったのです。

筏には大昔のポリネシア土人が信仰していた神の名である『コンティキ』という名前がつけられ、五人の同志がのりこみました。

一九四八年四月二十八日、コンティキ号は、南アメリカのベルーのカリオヤ港を出港しました。

いよいよ、ペルーの沖から太平洋のまんなかに向って流れているフンボルト海流と、西方に吹きつづけている貿易風とを唯一の頼りにして、四千三百カイリもの大航海が始まったのです。

出発そうそうコンティキ号は、激しいしけにあいました。大波は容赦なくコンティキ号をゆり動かし、怒涛は甲板を洗い流すように越えてゆきます。

乗組員は波にさらわれないように、太いロープで体を筏にくくりつけ、お互いにはげましあいながら交代で舵棒をにぎりました。

大切な食料や水も、しっかり筏にくくりつけられました。

このようにしてコンティキ号の苦しい航海、いや漂流といったほうがふさわしいような航海がつづけられたのです。

くる日もくる日も、見わたすかぎり波と空ばかりです。

それでも筏のまわりに集ってくる、いろいろな魚が一行をなぐさめてくれました。

釣り糸をたれれば、カツオやマグロがぞうさなくかかり、新鮮な食料はありあまるほどです。

夜にはトビウ魚、イカなどが筏の上に飛びこんできます。

へピのように細長い形をした、珍しい深海魚が甲板にはいあがってきて、貴重な慓本になったこともありました。

苦しい時化(しけ=嵐)との戦いでは、この大昔の土人によって工夫改良された筏は、いろいろの点てすぐれた性能を発揮しました。

こうしてカリオヤ港を出発してから百一日目の八月八日、コンティキ号はついにポリネシア群島中の一つの島に、無事たどりつくことができたのです。

このニュースは、ただちに全世界につたえられ、北欧人の不敵な冒険魂は、人々をおどろかしました。

しかしこの成功のかげには、ヘイエルダールの綿密な科学的調査があったのです。

そして航海中にも海上の気象について毎日精密な観測をつづけ、海中の生物にもするどい観察の目をむけて、貴重な記録を残しています。

この行き届いた科学的精神こそコンティキ号探検の名声を、さらに高めているのではないでしょうか。

2.2 異端者号 top

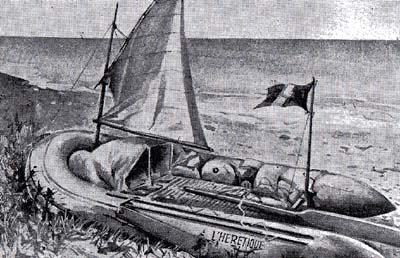

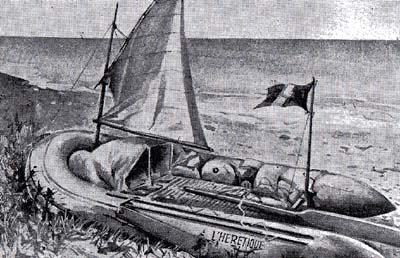

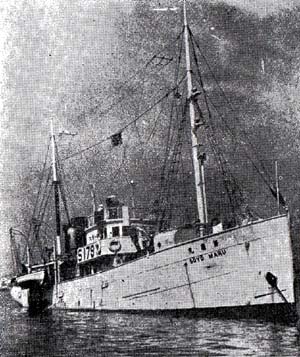

一九五一年八月十三日、ジブラルタル海峡にめんしたタンジェーの港を、一隻の船、いやゴムボートが出発しようとしていました。

乗組員は、ボンバールというフランスの若い医者ただ一人です。

彼は長さ四・六五メートル、幅一・九メートルの小さなこの異端者号をあやつって、大西洋を横断しようとしているのです。

みれば食物も水もつんでいません。

いったいどうして、こんなバカげた航海をやろうとしているのでしょうか。

ボンバールは、毎年二十万もの人々が、海で死んでゆくことに、心をいためていました。

何とかして、この海の犠牲者を少くする方法はないかと、一生懸命、研究しました。 |

大西洋横断に成功したゴム・ボート――異端者号

|

そしてついに、みずからを漂流者と同じ立場において、人間が海上で何十日でも生きながらえられることを証明しようとしたのです。

それをまず地中海で実験して強い確信をもち、さらに今、大西洋に乗り出そうとしているところなのです。

こうして異端者号は、ただ一人かたい決意をもったボンバールを乗せて、大西洋に乗りだしました。

恐しい荒波は、この小さなボートを、ひと呑みにしようとおそいかかってきます。

波との戦いに疲れたボンバールには、さらに飢餓(きが)の苦しみがせまってきました。

彼はボートのまわりの魚を釣って、空腹をみたしました。

時にはプランクトンも食べました。

激しいのどの渇きは海水を飲んでいやしました。

雨がふって、本当に久しぶりに真水にありついたのは、何十日もたってからでした。

海があたえてくれる恩恵によって、飢えと渇きをどうにかしのいだボンバールに、もう一つの大きな苦しみが待っていました。 |

最初に地中海で実験を行ってから、大西洋横断の快挙を成し遂げた

|

それは何と『孤独』だったのです。

見わたすかぎりの青海原と空のほかに、見るものはなにもありません。もちろん話仕掛る人もいません。

こうして彼は、何回か絶望の谷底につきおとされたのです。

しかしボンバールはそのたびごとに、彼のもっている大きな役割を思いだし、そして成功を確信してじっと耐えてきました。

こうして異端者号はカナリヤ諸島をすぎ、十二月二十二日、バルバドス島につきました。

ついにボンバールは、だれも信じなかった大西洋横断に成功したのです。

地中海での実験をいれると、何と百十三日も海上を漂流していたことになります。

この航海中、ボンバールはまた(医者として)冷静に自分の体を診察して、貴重な記録を残しました。

そして何にもまして敬服すべきことは、これからのち海で遭難し、漂流をつづけるかもしれない人々に、不屈な精神力と科学的な注意力さえあれば、海上で何十日も生きられるという、大きな希望をあたえたことです。

2.3 浮ぶ実験室 top

|

アメリカの海洋探検船――ベアード号

|

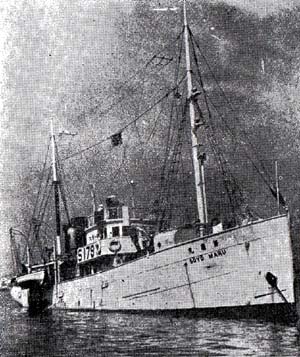

日本近海をさぐる調査船――蒼鷹丸(そうようまる)

|

今までのべたように、多くの海洋開拓の先人たちによって、探検調査が行われてきましたが、広いひろい海は、まだまだわからないことだらけです。

埋れている海の貴重な資源を人類が利用するためには、さらに発達した科学の力が必要なことは、いうまでもありません。 |

一九五三年十月、日本に立ちよったアメリカの海洋探検船ベアード号も、海の神秘を切り開くためにつくられた、一つのするどい科学のメスといえましょう。

ベアード号はわずか七百六十トンの船ですが、BT(自記深度水温計)、音響測深機などのほかに、海水中の化学成分やバクテリアを調べる装置が完備されています。

また航海中、あらゆるところで海の一番浅いところから、深い海の底にすむ魚や動物、プランクトンをとるために、A型フレームという、高さ四メートルの高いやぐらが船の後に立っており、大きな網や新しい採集道具がそなえられています。

ベアード号は、いわば陸上の実験室が、そのまま海上を走りまわっているようなものです。

これらの新しい科学の目は、太平洋のいろいろな謎をとくのに大変役立ちました。

日本の近海で、黒潮と親潮のぶつかるところを調べましたが、深さの変るのに従って、自動的に水温を記録するBTという機械を用いて、暖かい水と冷たい水が複雑にかさなりあい、混じりあっていることを証明しました。

またベアード号の音響測深機は、仙台の東二百五十マイルの、深さ五千メートルの海の底に、二千三百メートルの高さでそびえている山を発見しています。

ごく最近に、わが国でも蒼鷹丸という、新しい海洋調査船ができました。

この新鋭の『浮ぶ実験室』は、二百五十七トン、速力十ノットという小型賍ですが、いろいろ新しい装備をもっています。

ブラックトンを二百倍まで拡大できる万能投影器、X線撮影器、水温・水深自動記録装置、電磁海流計(GEK)、テレビ式魚群探知機、音響測深機などすべて最新の機械ばかりです。

蒼鷹丸(そうようまる)は、将来、日本近海の謎をときあかすのに、大きな役割をはたすものとして期待されています。 |

五メートルおきに水温か記録される自記水温計

|

3 危険をおかして死の海へ top

3.1 第五福竜丸

一九五四年三月一日のことです焼津市の漁船第五福竜丸(百トン)は、マーシャル群島ビキニ環礁の東方八十マイル付近で、マグロをとっていました。

すると午前三時ごろ、南西方の水平線に突然閃光(せんこう)が見え、七、八分たつと大爆発音とともに、キノコ状の原子雲が湧きおこりました。

驚いた船員たちは何ごとだろうと思いましたが、そのご一時間半ほどして、今度は真白な灰が、雪のようにふってきました。

船体も真白になり、灰のついた船員たちの皮膚は、赤黒く水ふくれになり、しだいに黒色にかわってきました。

ようやく事の重大さに気がついて、第五福竜丸はただちに帰途につきました。

十四日朝焼津に入港し、さっそく船員たちは焼津協立病院、さらに東大病院で診察をうけましたが、そこで初めて恐ろしい原爆症におかされていることがわかりました。

真白な灰はいまわしい『死の灰』、つまり水爆実験による核分裂生成物だったのです。

それから二十三人の患者たちは、東大病院と国立第一病院に入院、治療をうけることになりました。

日本の医学界は、全力をあげて放射能症に立ちむかったのです。

一方、東大の木村研究室では『死の灰』の正体をつきとめるために、多くの化学者たちが昼夜兼行で分析をいそぎました。

ジルコニウム95、ニオブ95、ストロンチウム89、90など耳なれない核分裂生成物が次々と検出されました。 |

ビキニ付近で死の灰を浴びた第五福竜丸

|

このように第五福竜丸がもたらした『死の灰』の恐怖は、さらに海に生きる日本人にもう一つの大きな衝撃を与えました。

それは第五福竜丸がとってきたマグロから、強い放射能が検出されたからです。

そしてその後も各地の港に陸あげされるマグロから、続々と放射能をもったものが、検出されるようになりました。

はじめはマグロの皮に灰がついていたのですが、そのうちに腹わたから強い放射能が測定されるものが増えてきました。

これは放射性物質が、海水→プランクトン→小魚→マグロというように移っていくためではないかと考えられました。

原子マグロという奇妙な言葉までが生まれ、国民の不安はだんだん高まってきました。

そしてこれはどうしても調査船をだして、実際にビキニの海を調べなければならない、という声が強くなってきたのです。

3.2 俊鶻丸(しゅんこつまる)ビキニへ

top

|

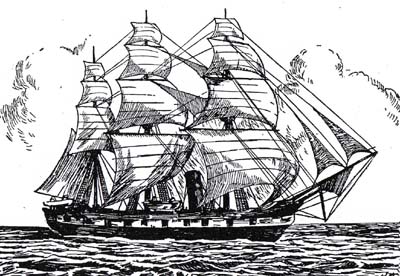

東京港をあとに勇躍ビキニ調査に向う俊鶻丸(しゅんこうまる)

|

一路ビキニからの帰途を急ぐ俊鶻丸

|

昭和二十九年五月十五日、真っ白にお化粧された俊鶻丸は、しずかに東京港の竹芝棧橋をはなれました。

赤、青、黄、緑、色とりどりのテープが切れて、しずかに海面に落ちてゆきます。

いよいよ全世界の注目をあびて、調査船俊鶻丸が水爆の海へ乗りだしたのです。 |

乗組員は調査団二十一名、報道班九名、船員漁夫四十三名、それに船医一名の編成です。

五百八十八トンの俊鶻丸は、放射能を調べるいろいろな調査器具でごったがえし、足のふみ場もないほどです。

船は不連続線につつまれて荒れる海上を、一路南下しました。

出港後七日目に、初めての海洋観測が行われました。

プランクトンネットが曳かれ、採集物はすぐにガイガーカウンターでが放射能調べられます。

この調査でサルバ(八章1.7の写真参照)とよばれる動物プランクトンから、あまり強くはないが、初めて放射能が検出されました。

やはりプラノクトンは放射能に汚染されていることがわかったのです。

調査団の仕事は、ますます緊張の度がくわわってきました。

こうして俊鶻丸は、観測をかさねながら、五月二十五日にウェーキ島に到着しました。

真青な海中にはうように浮んでいるウェーキ島、ここで俊鶻丸は飲料水の補給をしました。

しかし驚くなかれこの水は一トンが一万一千円、雨水や海水を蒸溜してつくるので、本当に貴重品だったのです。

ウェーキ島をはなれ、船はさらに南下しました。

東京を出港してから十五日めの五月三十日、よもやと思った海水からも、ついに放射能が検出されました。

ビキニ環礁から東北東、四百七十マイルの地点、ちょうど北赤道海流の北端にあたるところです。

調査はさらにつづけられましたが、北赤道海流は放射能に汚染されていることが、はっきりしてきました。

手を入れたら真青にそまりそうな熱帯の海上だが、ここにも恐ろしい放射性物質がひそんでいたのです。

試験的にとられたマグロも、強い放射能をおびていました。

しかし幸いなことに、船が赤道反流に入ると放射能は非常に弱まりました。

赤道をこえた俊鶻丸は、再び反転していよいよ爆心地ビキニに舵をむけたのです。

すると船橋にそなえつけられてあるシンチレーション・カウンター(放射能検出器)の目盛りが、再び上ってきました。 |

|

|

|

俊鶻丸船上で放射能を調査する調査員 |

海水、プランクトン、魚の放射能も、調査のたびごとに強くなっていきました。

top

**************************************** |