|

****************************************

IIndex 概要 釈迦

孔子

ソクラテス

キリスト

マホメット

|

釈迦(しゃか)――文化の出発点となった人1

人間共通の不幸や苦しみを根本的に解決しようとして、

王子の地位をすてて修行にはげみ、ついにその真理を見いだした。仏教の開祖。 |

|

|

|

1 太子の悩みと王の心配 top

暑い。働いている農夫たちは汗みどろだ。

真夏の太陽がジリジリと背を焼く。風は死んでしまったのか、ビシリ、ビシリ、太いむちが熱い空気をたたきわって、鋤(すき)をつないだ牛を進める。

その首すじの皮膚は縄(なわ)ですりきれて、血がにじみでている。

先程からこの光景をながめている、二人の身分の高い人と、これをまもる家来たちがいた。

いまからおよそ二千五百年前、現在のネパール国の国境に近いところに、シャーキャという種族(アリアン民族の一種)の住むカピラと呼ばれる小さな国があった。

周囲は、わずかに七六〇キロメートルほど(北海道の半分ぐらい)の小国であったが、農業と商業に大変めぐまれていたので、非常に富み栄えていた。

この国の王をシュッドーダナ王、王子をシッダールタ太子といい、今日は領内の農夫の働きぶりを見るために、家来をつれて城からでてきたのである。

王や家来たちは、何のくったくもなくながめていた。

が、太子は、汗水流して働いている農夫や、むち打たれてあえいでいる牛のようすに、子供心にも深く同情しないではいられなかった。

さぞかしつらいだろうと思うと、気が気ではなかったのである。

ことに、土と一緒に掘りおこされて地面にでてきた小さな虫が、どこからともなく飛んできた鳥にむさぼり喰われるありさまは太子の心を痛いほどしめつけた。

――この世に生きているものはどうしてこのような不幸なめに会わねばならぬのであろう……―― |

誕生仏立像

|

太子は生まれるとすぐ母親に死に別れたためか、どんな小さな生着物の生命でも、一度もうばったり傷つけたりしたことのないほど、情け深い子供であった。

また、ものごとを深く考えこむたちで、どんなにささいなことでも、自分に納得がいくまで、「どうして」「何故」と、どこまでもつきとめずにはいられない性質をもっていたのである。

「シッダールタ。どこへいく?」

「太子さま、いかがなされましたか………。」

急にその場を立った太子のうしろ姿に、王や家来はおどろいて次々と問いかけた。

しかし、太子は何も答えず、やや離れたところにある大きな木の下までいって、目をとじ、腕を組んで座りこんでしまった。 |

誕生。太子はお后の右の脇腹を破って出てきたと伝えられる。

|

――太陽は人間を焼く。そして、牛は人間にむち打たれ、虫は鳥についばまれる。なんとあわれなことだ………。

私たちはみな愛しあい、助けあうべきであるのに、互いに苦しめあい、殺しあうようなことをせざるをえない。

この世に生きるものを、こんな苦しみからのがれさせるのには、どうすればよいのだろう。

一体、何が原因で、このような痛ましいことが起きるのであろうか――

太子は考えれば考えるほど、どうしてよいかわからなくなってしまった。

王や家来たらは落ち着かない気持で太子のようすを見守っていた。

息づまるような暑苦しい静けさのうちに、ビシリ、ビシリと、牛を打つむちの音だけが耳につきささってくる。

「ああして座っておられる太子さまのお姿の、なんと気高いことよ。」

「おなくなりになったお后(きさき)さまは太子さまをお産みになるちょうど十か月前に、六つの牙のある白い象(インドでは白い象はもっとも尊いものとされていた)が、右の脇の下からおなかのなかにはいる夢をごらんになったというが………。」

「その話は私も聞いている。太子さまこそはわがカピラ国の宝であるばかりか、世界中で一番尊い方になるにちがいない。」 |

白い象が右の脇の下から入ったという夢の図

|

家来たらが互いにささやきあう声を聞いているうちに、シュッドーダナ王は、太子誕生のさいに城を訪れてきた仙人の言葉をあらためて思いだした。

その日、百才をこえるかと思われる仙人が、生まれたばかりの太子をシゲシゲと見つめながら、

「この太子さまの顔や姿には、大変えらい人になる特徴やしるしがすべて備わっています。

国を治める地位につけば、やがては全世界を統一する大王になるでしょう。

またもしも真理を探求する道を進めば、世の中のあらゆる人々を、いっさいの苦しみや悲しみから救いだす人になるにちがいません。

人類にとって、このように喜ばしいことはまたとありますまい。

しかし、私はもうすっかり年をとっておりますので、この太子さまが成長されるまでは生きていられたいでしょう。

まことに残念なことです。」

と語って、ハラハラと涙をこぼしたのである。

その日から今日までに早くも十二年の歳月が流れた。振り返ってみると、仙人のいったことのうちで、思いあたることがいくらでもある。

太子は確かにすぐれているのだ。頭脳も体力も群をぬいている。

しかも、他の者にはとてもまねのできないほど情け深い。

ただ一つ、王にとっていつも悩みのたねになるのは、太子が何かにつけて、物想いにしずんでしまうことであった。

――普段でも、太子は考えこんでしまうことが多い。

ことによると、太子はわしの跡を継いで王になることなどは、少しも望まぬのかもしれぬ。

万が一、太子が出家(家をすてて修行者になること)を志し、王位をつかずに城を去ってしまったならば、このカピラ国はどうなるであろうか――

シュッドーダナ王が心配するのも無理はなかった。

当時のインドは大小十六ほどの国にわかれ、日本の戦国時代のような状態にあったからである。

周囲わずかに七六〇キロメートルぐらいしかないカピラ国などは、いつ敵に攻めこまれて、占領されてしまうかわがらなかったのだ。

2 私は人を殺したくない top

太子は、いつも熱心に勉強していた。また、弓や馬の稽古も決しておこたらなかった。

しかし、そのあいまには、ふと影がしのびよってきて、彼の心を暗い気分に落としこんでしまうのであった。

「お母さまはもういない………。」

生後七日めに、太子の母親は花びらが散るように、はかなくもこの世を去ってしまった。

「どうして、どうして生きていてくれなかったの………。」

さびしさが胸をしめつける。武芸にはげみ、学問に努力しても、冷たい風が、からだじゅうを吹きあれる。

母親の死後は養母がかぎりない愛情をそそいでくれた。

父王はすばらしい宮殿、おいしい食べもの、美しい舞い姫のおどりなど、この世の楽しみのすべてに手段をつくして、太子の心から暗い影を取りのぞこうとした。

しかし、どんな手段がつくされても、どんなにやさしい心づかいがなされても、太子の心から暗い影を取り去ることはできなかった。

彼は自分の身のまわりに楽しいことやおもしろいことがあればあるほど、苦しんでいる人々不幸なできごとを思い起こさずにはいられなかったのである。

また、どんなに愉快に遊んでいるときでも、死んだ母親のことを思いだすと、すっかり暗い気持になってしまうのであった。

――どうして、人間は死んでしまうのかしら、どうして、すべての人が同じように喜びあい、幸福になることができないのであろう。

あらゆる生着物が平和に、そしていつまでも楽しく暮らせるようになるためには、一体、どうすればよいのだろう……――

こんなことを考えながら、太子は ハスの花の咲き乱れる池のほとりを、シバシバ歩きまわった。

また武芸の修練に若い血潮をおどらせることがあっても、ふと、

――どんなふうな生き方が、人間としては一番いい生き方なのか――

と、深く深く考えこんでしまった。

しかし、いくら考えても答えはでてこなかったのである。

|

シッダールタ太子灌頂(かんじょう=即位)の儀式の絵。奈良時代後期の製作によるもの。

|

こうして、月日は矢のようにすぎて、太子は十九才(十六才または十八才ともいわれる)になったとき、カピラ国第一の美人と結婚した。

いまの言葉でならミス・シャーキャとでもいうような美しい女性で、その名をヤショーダラーといった。

太子がこの美しい妻と一緒に、庭を散歩しているときなどはとても幸福そうに見えたので、父王も家来たちもホッとした。

馬嗚(めみょう)という古代インドの有名な仏教詩人は、太子夫妻が馬車ででかけた時の様子を、継ぎのように述べている。

その時、婦人たちは

「いま、太子が通行せられつつあり」

という下女の知らせにより、

夫の許しをえてそれを見んがために家々におもむきぬ。

美と幸福に輝ける太子を見て

女たちはその時ねたみなく

清き思いしてささやきあいぬ

「太子の后(きさき)はさいわいなるかな」 |

しかし、太子が幸福そうに見えたのは ほんのつかのまのことで、やがて彼は、再び、物想いにしずむようになってしまった。

日常の生活にあくせくしている人や、贅沢な暮らしこそ幸福な生活だと思いこんでいるような人には、この太子の気持は全く理解できないであろう。

――彼は健康でハンサムな秀才である。お金もあれば地位も高い。奥さんも美しいし、家来やメイドもたくさんいる。

生活にはなにひとつ不自由なことはない。それなのに、何故暗い顔をして考えこむことがあるのだろうか――

こんな疑問を、きっといだくにちがいない。

常識的に考えれば、確かに彼が深刻に悩むのはおかしい。

いわゆる幸福の条件をほとんど独り占めにしていたからである。

たいていの人ならば、これだけのよい条件にめぐまれていれば、いつも明るく楽しい気持になっていられるにちがいない。

それではどうして、このカピラ国のプリンス シッダールタ太子は悩みつづけたのか。

ノイローゼか、ちがう。

もしも彼が王位をついで、シャーキャ族の王として立つならば、彼としては、互いに争いあうインドの諸国を統一し、地上に平和な一大楽園を建設せずにはいられない。

それは国民がひとしく彼に期待するところでもあった。

彼ほどすぐれた人物ならば、その大事業をかならず立派になしとげることができるであろう。

しかし、ひとたびその道を選べば、武力で反抗する国にたいしては武力で戦わなければならぬ。

当然、人殺しを避けるわけにはいかない。問題はここにあった。

――たとえ、やがては戦乱をしずめて、平和な世の中をつくることができたとしても、それまでには、どれほど多くの人命を戦火の犠牲にしなければならないか。

私は人を殺したくない。どんな理由があるにせよ、人を殺すのはいやだ。

しかし、プリンスたる者が全国民の期待を裏切って、この道を避けることが許されるであろうか――

おさなくして母親に死にわかれたシッダールタには人間の生命の尊さやこの世のはかなさが身にしみて感じられ、武力による地上の支配者への道を突進する気持にはなれなかったのである。

しかし、

――私が城からぬけだしてしまったならば、父や妻が、さぞかし嘆き悲しむことだろう。

それに、王位をつぐ者がいなくなるわけだから、家来たちや国民がどれほど困るか……――

と思うと、自分の気持としては王位をつぐのがどんなに嫌でも、サッサと城をぬけだしてしまうわけにはいかなかった。

3 老、病、死の苦しみを top

ある日のこと、シッダールタ太子は白馬に車をひかせ、大勢の家来たちをつれて、郊外にある静かな花園へでかけた。

憂鬱な気分を吹きはらいたかったのだ。

町はずれにでると、こがね色の畑が、はるかにひろがっている。

点々と見えるすみきった小さな湖が、明るい日ざしに青く輝く。

マンゴウやタマリンデのあざやかな緑が、白雲の流れる空に、クッキリと浮かぶ。

その美しい自然の調和のなかを、馬車はのどかに進んでいった。

自然の美しさは人の世の不幸や醜さを忘れさせてくれる。

太子はゆるやかに過ぎ去っていく景色にウットリとしていた時、ふと、道ばたにたたずむ老人の姿に目をとめた。

まるで明るい画面をけがす、黒いしみのように見える。

杖を頼りに立ってはいるか、腰はまがり、皮膚はたるみ、目には少しも輝きがない。

その姿はそよ風にいきいきとゆらぐ木の葉の緑とはあまりにもそぐわない。

明るい日ざしにきらめく青い湖に、彼は黒い影を投げかけたまま、茫然(ぼうぜん)と立ちつくしているのだ。

その「明」と「暗」、「生」と「死」とのきわだった対照が、太子をハッとさせて、彼の心を深い物想いの底にしずめた。 |

その頃の宮廷の華やかな生活を描いたもの。

しかし、庶民の生活は苦しかった。

|

――いまは私は若く、力にあふれている。

しかし、私も年をとれば、あのようなあわれな姿になってしまうのであろうか………。

月日は休みなく過ぎ去っていく。私もやがてはかならずヨボヨボの老人になってしまうのだ。

私は今日まで何をしてきたか、ウカウカと過ごしてしまっただけではないか。

こんなふうに暮らしていると、私は、何もしないうちに老人になってしまう。おそろしいことだ………――

太子はのんびりと花園をぶらつく気持にはなれなくなって、途中から馬車を城へひき返させてしまった。

その後も、彼はときおり城外へ馬を進めた。

が、そのたびごとに、不幸な人間ばかりが目について、いたたまれない気持にさせられてしまった。

息もタエダエになっている重病人、枯木のように痩せ衰えた死人、その傍で髪をふりみだして泣きわめいている人々。

それらの不幸や悲惨が、太子の心に次々と強烈な印象をあたえたのである。

――どんな人でも、年をとる運命を避けられないのに、老衰した人を見ると嫌悪の情をいだく。

自分もいつかは老いるということがわからないのであろうか。病人や死人についても同じことがいえる。

老、病、死、これは人間が生きているかぎり、避けることのできない共通の不幸であり、苦しみなのだ。

この不幸、この苦しみを克服する道はないものだろうか――

太子は考えた、悩んだ。太子のこの悩みは、皆さんの人生とも大いに関係がある。

何故ならば、これらの不幸は皆さんにも刻々とせまってくるからである。

ただし、皆さんはまだ若いから、ひとごとのような気持でいられるだけなのだ。

「病気はともかくとしても、年をとったり、死んだりするのはまだ大分、先のことだ。

そんなことをいまから心配していたら、ノイローゼになってしまう。」

という人もたくさんいるだろう。

確かに、皆さんがヨボヨボの老人になるまでには、まだ長い年月がかかる。

しかし、死はそうはいかない。死は突然やってくる。

思いがけない交通事故で、一瞬のうちに生命を失ってしまった人は、一体どれほどいることだろう。

そのほか、火事や病気も、私たちの生命をシバシバ、まことに簡単に奪い去っていく。

どんなに健康な人でも、

「自分は七十才まではかならず生きる。それまでは絶対に死なない。」

などとは決していえないのだ。

私たちは、いつ死におそわれるかわからない。

今日かもしれぬ、明日かもしれぬ、こんなことばかりをいっていると、

「そんな縁起の悪い話はやめてくれよ。」という人が多い。

たいていの人は死を恐れているからである。

死を恐れるのは、生きているほうがよいと思っているからにほかあるまい。

そして、生きているからには、いつまでも若くて健康でありたいと願う気持が動く。

病気になって苦しんだり、年をとってヨボヨボしたりするのはだれにとっても嬉しいことではなかろう。

私たちの人生にとっては、老、病、死は共通の不幸であり、もしも避けることができるのなら、誰もがさけたいと願うにちがいない。

しかし、この共通の不幸を避けることは絶対に不可能であるといってよい。

それではどうすればよいのか、どんなふうに生きるべきなのか、人類共通のこの不幸に、正面から立向って、克服する道はないものか。

シッダールタ太子は毎日、何かにつけてこの問題を考えた。

幼い頃からの彼のいろいろな悩みや考えは、老、病、死という三つの問題にまとまってしまったのである。

――この三つの問題を根本的に解決しなければ、私たちは人生を幸福に送ることができない。

この世の中の不幸や苦しみの原因は、おおむねここにあるのだ――

と考えて、全力を集中してこの問題と取り組んでいた頃、ある日、彼は城外へ出た道筋で、たまたま一人の坊さん(家を捨てて山や森にこもって修行をする人)に出会った。

何のかざりけもない身なりをしていながらも、その坊さんはじつに堂々としていた。

心の落ち着きが、からだ全体ににじみでているのだ。目はすみきった青空のようにすかすがしい。

真一文字に結んだ唇は意志の強さをハッキリと物語っている。

それでいて、表情は見る者の心にしみいるようこやさしい。

太子は馬を進めることを忘れた。

長い間さがし求めていた人生の光を、いまこそ見いだしたような気持になった。

――王位はつぐまい。坊さんになろう。坊さんになって、老、病、死を克服する道を見きわめよう。

たとえ私がインド全土を武力によって統一しても、私の死後は再び戦乱の世となって、人々は苦難にあえぎ、不幸に泣くにちがいない。

武力では人類に幸福をもたらすことはできないのだ。

また、あのような坊さんを見ると、お金や地位や贅沢な暮らしも、人間を本当に幸福にしうるものではないことが、ハッキリわかる。

私は坊さんになろう。坊さんになって、全人類の心の支えとなる真理を見いだそう―― |

釈迦の生涯を描いたアジャンターの壁画

|

太子は、その坊さんのうしろ姿を見送りながら、固く自分の心に誓ったのである。

4 決断は鉄よりもかたい top

その後の太子は、城をぬけだす機会をひたすらに待ち望んだ。

――私は待たねばならぬ、王位をつぐ者がいなくなれば、カピラ国はほろびてしまう。

妻が男の子を産んでくれるまでは、自分の決心を実行するわけにはいかないのだ――

城をぬけだしたい気持が激しく動く時、太子は自分にこういい聞かせて、時期のくるのをじっと待ちつづけた、

私たちはこの点を決して見のがしてはなるまい。

私たちはシバシバ、自分の気持がハッキリきまると、周囲の迷惑などは考えないで行動してしまう。

「だって、悪いことをするのではないのだから、かまわないではないか。

僕は、ぼくのやりたいようにやるんだ。ほっといてくれ。他の人なんかに、僕の気持なはわかりはしないんだ。」

皆さんにも、こんなことをいった経験が、おそらく一度や二度はあるだろう。

少なくとも、こういう考えをもったことぐらいは、きっとあるにちがいない。

しかし、人間はそれぞれ一人で生きているのではないのだ。

「人」という字を見ても明らかなように、私たちは、互いによりかかりあい、頼りあって生きているのである。

ロビンソン・クルーソーのような特別な場合はべつだが、一般の社会では 他の人とのかかおりなしには、決して生きられない。

とくに周囲の人々からは、何らかの恩恵や手助けをかならずうけているのである。

両親、兄弟、先生、友人、医者など、皆さんの人生を支えている人々を数え上げれば、とても五人や十人ですむものではない。

したがって、どんなにしたいことがあっても、そして、それが確かによいことではあっても、それをすることが、周囲の人々に大変な迷惑をかけるような場合には チャンスがくるまで待つ必要がある。

ここで私のいうチャンスとは 「迷惑をかける度合いが一番少なくなる時期」という意味である。

太子は待った。はやりたつ心をおさえて、辛抱強く待ちつづけた。

父王は太子のその気持を察して、なんとかして彼の気持を変えさせようとした。

「わしはもう八十才をこえる年寄りになってしまった。

一日も早く隠居して、安楽に暮らしたいと思っておる。

おまえが王位をついで、わしにかわって政治をするならば、カピラ国はいっそう栄えるにちがいない。

それどころか、仙人がいったように、おまえは全世界の王となるかもしれぬ。

また、もしもおまえがこの城から去るようなことにでもなれば、たちまち、よその国の軍隊が攻めこんでくるにちがいない。

よく考えてくれ。おまえの肩には、カピラ国の国家と国民の運命がかけられているのだ。」

太子は武芸にひいで、ことに弓にかけては、たぐいまれな腕まえをもっていた。

さらに、馬はもちろんのこと、象もたくみに乗りこなすことができた。

戦乱の世に、国家の運命を背負って立ちあがるのには絶好の人物だったのである。

しかし、すぐれた人物は、かならず高い理想をもつ。決して中途半端なところでは満足しない。

太子にとっては、一カピラ国の繁栄よりも、人間の世界全体の繁栄のほうが望ましかった。

たんにカピラ国の国民だけの幸福よりも、人類全体の幸福のほうが願わしかった。

太子の理想はかぎりなく高く、太子の夢は はてしなく大きかったのである。

やがて、その夢と理想への長い長い坂道に、思いきって第一歩を大きくふみだすチャンスがやってきた。

待ちに待つたかいがあって、玉のような男の子が生まれたのである。

太子にかわって、王位をつぐ者がえられたのだ。

月が中空に輝く夜、カピラ城の門か音もなく開かれた。

月光が、地上に二つの影をひく。

御者に手綱を持たせたまま、馬上の太子は、夜空に浮かぶ城をなつかしげにあおぎ見た。

――あの屋根の下には、父町妻も子も、何も知らずに眠っているだろう。

国を捨て、家族を捨てるわたしを、どうかゆるしてほしい。

カピラ国の王子としては王位をついで戦乱の世を戦いぬかねばならぬ。

しかし、私の心は地上の権力を求めない。

人間として生きるかぎり、誰もが決して避けることのできない苦しみの本質を、徹底的に見きわめてみたいと頤うのだ。

老、病、死、これらの人間に共通する不幸と、ただ一人で思いきり闘い、完全に克服しつくしたいのだ――

一瞬、わきおこる万感に胸せまる思いがした。が、決断は鉄よりも固い。 |

城門をでる太子。太子はここから苦行林に向かった。

ガンダーラの浮き彫り。

|

二十九年間住みなれた城をあとに、太子は白馬をまっしぐらに東へ東へと進めていった。

ついに、人類をいっさいの不幸や苦しみから救わんがためのスタートがきられたのだ。

太子の白馬は、月光を背に受けて荒野を走りつづけていく。

彼は父も妻子も、地位も財産も、すべて捨ててしまった。

理想が高ければ高いほど、夢が大きければ大きいほど、人生の道は遠くけわしいものとなる。

シッダールタ太子よ、その遠くけわしい道を歩む苦しみに耐えられるのか。

5 私自身の幸福などは―― top

やがて冬の夜がようやく明けはじめる頃、太子はおよそ六、七十キロの道をとおって、大きな川のほとりにある、ラーマという山のふもとに到着した。

そこは、出家した修行者がたくさん住んでいるので有名な場所であった。

昔のインドでは、家族を捨てて出家し、静かな山や森のなかで修行するということが、習慣として広く行なわれていたのである。

それは今日でいえば、学問や技術を習いおぼえるために、家族と離れて都会の学校で学んだり、あるいは外国へでかけていく場合と、いくぶん似ているといえよう。

太子は馬からおりると、川の水で顔を洗い、刀をぬいて髪の毛を切り落としてしまった。

城からずっとお供をしてきた御者は、黙って見ているより仕方がなかった。

太子のすることには決死の覚悟がうかがわれ、口をさしはさむ余地がまるでなかったからである。

頭をそり終わると、今度は、とおりがかった人の着ていた粗末な着物と、自分の美しい衣服を取換えてもらったので、さすがのカピラ国の王子も、たちまち乞食坊主のような姿になってしまった。 |

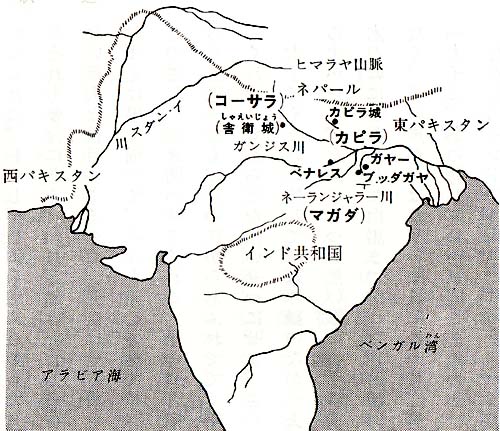

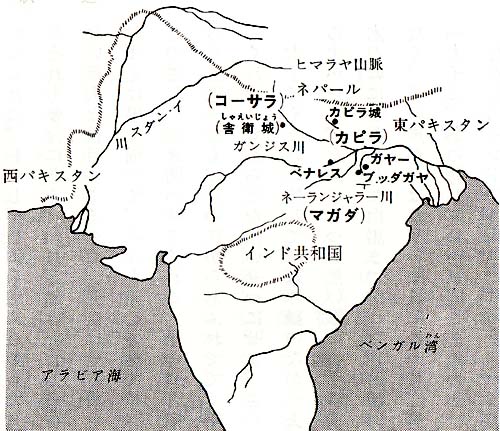

インドの地図

|

彼はオロオロしている御者に、かんむりと刀と髪の毛をさしだして、しみじみとした口調で語りはじめた。

「これらのものを父にとどけてくれ。私は自分の望みを達するまでは城に帰らないつもりだ。

おまえにも、今日までいろいろと世話になった。厚く礼をいうぞ。」

「太子さま、なんとおおせられます………。なにとぞ、どこまでもお供させてください。

このままひとりで城に帰ったならば、王様にどんなにしかられることでしょう。

お願いです。お供させてください。」

「おまえには私の心がわからぬのか。

おまえが早く戻ってこのことを知らせなければ、父をはじめ家来や国民が、どんなに驚きまどうかもしれぬ。

私が敵国の者に殺されたのではないか、さらわれたのではないかと、心配させる恐れも多分にある。

私には私の役割があるように、おまえにも、おまえでなくてはできない重大な役目があるのだ。

人間はそれぞれ自分にあたえられている役割を見失ってはいけない。

おまえは早く帰って、みなを安心させてやってくれ。たのんだぞ。」

やさしく説き聞かせてくれる太子の言葉に、御者は何もいえなくなってしまった。

何かいおうと思っても、心の底からあふれでてくる熱い涙におし流されてしまうのであった。

「くれぐれも体を大切にせよ。さらばじゃ。」

太子はそういい残して、森の緑のなかへ去っていく。

御者のうるんだ瞳のうちには太子のうしろ姿が、水面にうつる黒い影のようにユラユラとただよう。

呼びとめたい。ひき返させたい。

木の幹につながれた白馬までが、情け深い主人とのわ彼をおしんで、いつまでも悲しげにいななく。

その声は肌寒い朝風にのって、静かな森にこだまする。

「太子よ、あの悲しみの声が聞こえぬのか。」

昔のインドの詩人は、このときの白馬の気持を想像して、白馬に人間の言葉を語らせて、つぎのようにいっている。

偉大な名声のあるカピラ国の王子が、私にまたがったのを知って、私はおどりあがって喜びました。

私は、人間のなかの、最上の人を運びました。

太陽の昇った時、他国の領土に着いて、彼はわたしと御者を残して、心ひかれることなく去っていきました。

私は彼の足の銅色の爪を舌でなめ、偉大な英雄が去っていくのを、涙して見送りました。

私はそのシャーキャ族の王子とわかれたのち、重い病にかかって、すぐ死んでしまいました。 |

この詩人のうたったように、確かに馬も悲しかったであろうが、太子もさぞかしつらい思いをしたことであろう。

しかし、決断はすでになされているのだ。

彼は御者の涙、馬のいななきをふりきって、ただ一人で森の奥深くへ歩みを進めていった。

その森の中心部には有名な仙Λが住んでおり、大勢の弟子たちがことさらに体を苦しめる修行をしていた。

水のなかにつかっている者、火にあぶられながら熱さを耐えしのんでいる者、片足だけで立ちつづけている者、足を木の枝につるしてぶらさかっている者など、しばらくの間、黙ってこのようすをながめていた太子は、やがて仙人の前まで進んでいって、次々と質問をはじめた。

「何のために、このような苦しいことをするのですか。」

「体を苦しめなければ、心が立派にならないからだ。人間は楽をしていると、心までだらけてしまう。

このように体を苦しめることによって、我々の魂ははじめて救われるのだ。」

「それでは、救われた魂はどうなるのですか、」

「楽しみの満ち満ちている天国に生まれることができるのだ。」

仙人の答えを聞いて、太子は、がっかりしてしまった。

――そんなことではない。私が求めているのは決してそんなことではない。

私は楽を求め、天国に生まれがあるために、国を捨て城をぬけたしてきたのではないのだ。

私は自分自身の幸福を求めているのではなく、人類全体の幸福を願っているのだ………――

仙人は、太子が考えこんでしまっているのを見て、苦しい修行にしりごみをしているのではないかと思った。

「そばて見ていると、きわめてつらいように見えるが、やってみれば、意外に辛抱できるものなのだ。

天国に生まれかわるために、真剣にやってみてはどうか、」

そんなふうにいかれて、太子は黙っていられなくなってしまった。

「楽をしたいと思って苦しいことをするのでは、いつまでたっても決して苦しみから離れられないと思います。

苦と楽とは、一枚の紙の表と裏のようなものではないでしょうか。

たとえば一度は天国に生まれいずることができたとしても、そこで楽をしていれば、また、人間の世界に生まれかわって苦しまなければなりますまい。

どんな修行をしようと、楽だけあって、苦がないというようなことにはなりえないと思います。」

今度は仙人が黙ってしまった。太子のいうことが、一々もっともだったからである。

希望に燃えて、はるばるこの森までたずねてきた太子は、失望せずにはいられなかった。

梢のかなたから聞こえてくる鳥の鳴き声までが、さびしく胸にひびいて不安と憂いをさそう。

――私はこんなところに足をとどめているべきではない。

私の問題は、「どうすれば、すべての人間を幸福にすることができるのか」にある。

私自身の幸福などは、全く問題ではないのだ………――

その夜、太子は仙人の弟子だちから、南のほうにすぐれた仙人がいるということを聞いて、翌朝さっそく、南をさして旅だった。

6 糸が強けりや 強くて切れる top

幸福を求めない人はめったにいない。皆さんも、幸福を求めながら毎日を送っていることだろう。

しかし、自分一人だけの幸福を手に入れることさえも、自由に飛びまわっている鳥を、いっまでも手のひらにとどめておくのと同じぐらいむずかしい。

ところが、太子が求めるのは人類全体の幸福なのだから、むずかしさの度合いがまるでちがう。

彼は乞食のような身なりをして、有名な仙人や学者を次々とたずねまわった。

が、期待に反して、誰も満足な教えをあたえてはくれなかった。

――私は、不可能なことをやろうとしているのであろうか………――

太子も、時には自分の望みを疑わざるをえなくなることがあった。

しかし、疑いや迷いが生じれば生じるほど、それに打ち勝つ力がわき起こってきたのである。

彼は、食べるものもろくに食べなかった。着る物といえば、ボロきれ一枚だけしかない。

城をでて一年もしないうちに、彼は人が変わったように痩せ衰えてしまったが、それでも決意はゆるがなかった。

いや、求めてもえられない苦しみにみがかれて、彼の決意はいよいよ強く激しいものとなっていった。

やがて六年もの歳月が流れた頃、太子は、マガダ国の首都、王舎城から八十キロほど離れたところに、自分の修行場としてこのうえなくふさわしい場所をあらたに見つけた。

ガヤーという町に近い小さな村で、そこには緑におおわれた野もあれば、広い牧場もあり、美しい丘もあれば、清らかな川も流れていた。

彼は望みを達するまでは決してこの地を離れるまいと心に誓い、命がけの修行をはじめた。

食事は一日に一粒の米、一粒の胡麻(ごま)しかとらない。徹底した断食行である。

それは当時のインドでは真理体得のための最上の方法とされていたものである。

彼はきびしい断食をつづけることによって、精神をとぎすまし、いっさいの雑念をうちはらって、人間世界の不幸を根本的に解消する原理を見いたそうとした。

彼の体は日、一日と痩せ衰えていき、しまいには生きているのがふしぎに思われるほど衰弱してしまった。

――敗れて生きるよりは、たたかって死のう――

自分にそういい聞かせながら決死の努力をつづけていた時、ふと、のどかな歌声が耳に入ってきた。

糸が強けりや 強くて切れる

糸が弱けりや 弱くて鳴らぬ

強弱ただしく 調子をあわせ

手ぶり足ぶり リズムに踊れ

若い命の躍動が、森の静けさにはつらつとこだましてくる。いかにも自然にとけこんだひびきだ。

糸が強けりや 強くて切れる

糸が弱けりや 弱くて鳴らぬ

喜びにあふれる歌声が、再び風にのつて流れてきて、太子の心にやさしくしみこんでくる。

――そうだ。私はひとまず、健康を回復しなければならぬ。

こんなにからだが弱ってしまっては静かに考えることさえもできない。

体力を取り戻そう。

私はあまり一生懸命になりすぎて、一番大切なことを忘れてしまっていた――

こう思って、彼はヒョロヒョロと立ちあがり、森のすぐそばを流れているネーランジャラー川に体をひたした。 |

長いあいだの苦行や断食でやせおとろえた

太子をあらわすガンダーラの彫刻

|

川の両岸の砂は日光をあびて美しく光る。

冷たくすんだ水が、きびしい修行に衰えた太子の肌を洗って、はるかな丘のかなたへ流れていく。水は彼の心も洗った。

思い出がほのかによみがえっては、走馬灯のように消える。

――私はかならず、人間を不幸にするいっさいのものを、うちくだいてみせるぞ――

太子は久しぶりにすがすがしい気持で、岸辺に一歩ふみだしたが、すでに肉体の力はつきはてていた。

かろうじて、川面にたれる木の枝にすかりついて、流れからは身を脱したが、立ちあがることができない。

いまにも気が遠くなってしましそうになる。

――生きねばならぬ。死んでなるものか――

彼は大地をしっかりと胸にだいた。とおりかかった娘がおどろいてかけよってきた。

「どうなされましたか………。」

心配してのぞきこむその清純な瞳には、すこやかな若さが満ちあふれていた。

「水をいただきたいのだが………。」

「よろしければ、ここに乳がゆがございます。めしあがりませんか、」

娘はイソイソと乳がゆをさしだしてくれる。

このようすを、遠くからじっと見守っていた五人の修行者は、思わずひざをのりだしてしまった。

――はたして、シッダールタはあの乳がゆを食べるであろうか、もしも食べれば、今日まで命がけでつづけてきた断食行が、全くむだになってしまう――

むだになるだけではない。

万が一、断食中に乳がゆなどを食べれば、当時のインドの修行のしきたりからいって、恥すべき落伍者になってしまうのだ。

ところが、五人の修行者が複雑な気持で見守っているうちに、太子は娘から乳がゆを受取ると、ていねいに礼をのべて食べはじめた。

彼にとっては、たんなるしきたりや人の思惑などは、全く問題にならなかったのである。

こうして、久しぶりに体力を取戻した太子は、再び森の奥深くに入り、大きな木の下に座って、静かに精神を集中しはじめた。

7 人間のもつ三つの毒 top

ある夜のこと、彼は座っているうちに、深い海の底にいるような気持になり、今まで心のなかにあったものが、影のようにスーッと消えてしまうのを感じた。

座っているという意識さえも失ってしまった。

そして、鏡のようにすみきった心には、すべてのものがハッキリとうつってきた。

今日までわからなかったことが、もつれた糸がほぐれるように次々とわかってきた。

何故この世の中には苦しみや悲しみが満ちているのか。

正しいこととはどんなことであり、それを行なうのには、どうすればよいのか。

幼いころから胸につかえておりなかった迷いのかたまりが、朝日の前に消えうせる朝もやのように、なくなっていった。

東の空がしらみはじめる頃、太子はついに仏陀となることができた。

仏陀とは、世の中の迷いや誤まりを見やぶって、宇宙の真理を知りつくした人のことをいう。

シッダールタは、もうカピラ国の王子でもまずしい修行者でもない。生きながら仏さまになったのである。

のちに彼がお釈迦さまといわれるようになったのはシャーキヤ族(シャカ族ともいわれる)の聖人だからである。

心が清らかに統一され、慈愛に満ちた知恵が生じて、彼は人間世界のいっさいの苦の原因を見きわめた。

もう、老、病、死を恐れない。

人間としてのいろいろな欲望も、洗い流されたようになくなってしまった。

これを仏教の言葉では「悟り」という。

城を出て六年めに、見事に彼の望みは達成されたのである。

一体、彼は何をどんなふうに、悟ったのであろうか。

彼はそれから三十五日の間、なおも同じ地に座りつづけ、自分が悟(さと)ったことに間違いがないかどうか、自分が本当に仏陀になったのかどうかを、静かに深く反省した。

その結果、不動の瑤信をいだいて立ちあがった。

「私は確かに仏陀になったのだ。耳ある者のすべてに、私の悟ったところを聞かせねばならぬ。」

仏陀はまずガンジス川をわたって、ベナレスの北の鹿野苑(ろくやおん)を訪れた。

そこには彼がかつて若い娘から乳がゆを受けた時に、遠くから見守っていた五人の修行者がいたからである。いわば昔の修行仲間のところへ、一番さきに会いにいったのだ。

彼らはシッダールタが平然として歩み寄ってくるのを見て、意外な顔つきをしてささやきあった。

「修行の落伍者がくるぞ。」

「そばにきても知らん顔をすることだ。あのような意気地なしとは修行を共にすることはできん。」

「そのとおりだ。いまさら頭をさげてきたところで、仲間に入れてやるわけにはいかない。」 |

五人の修行老の絵。(桐谷洗麟画)

|

五人のさげすみの気持は深く強かった。

しかし、やがてシッダールタの姿や顔がハッキリ見えるようにたった時、彼らはみな、思わずひざまずいてしまった。

おかしがたい威厳に、五人は心をうたれたのだ。

「私は仏陀となることができた。」

修行者たちは聞き間違いではないかと思った。

「あなたは修行の苦しさに耐えられず、落伍者となったはずです。」

「おまえたちの自分本位の考えで、私の心をおしはかってはならぬ。

私がこれからいうことをよく聞きなさい。」

とたしなめておいて、仏陀は自分が悟(さと)ったところを静かに語りはじめた。

「おまえたちは、数年来、熱心に苦しい修行をつづけている。

しかし、そんなことばかりをしていてもなんにもならないのだ。

どんなに体を苦しめたところで、苦しみがなくなるときが、なくるものではない。

それどころか、体を苦しめれば苦しめるほど、心は乱れるものである。

だからといって、体を楽にせよというのではない。

体をただ楽にばかりしていれば、心はだらけてしまう。

したがって、真理を見きわめて、真理のとおりに生きることができるようになるためには、苦しみにも楽しみにも片寄らない方法で修行しなければならぬ。

そうすれば、どんなに荒々しく粗雑な心でも、かならずしずまって清らかになり、老、病、死などを恐れる気持からも離れられるようになる。

そして、すべてのことを正しく理解して、実行できるようになる。」

仏陀の語る言葉は、その一語一語が、五人の修行者の胸にしみとおっていった。

「よいかな、おまえたちもよく知っているように、世の中にはありとあらゆる苦しみが満ちみちている。

しかしどんな苦しみも、もとをただせば、みな、我々の我の強いことに原因があるのだ。

人間は誰でも、欲ばりで怒りやすく、ぐちっぽいものだ。

この貪欲(どんよく)と怒りとグチを、人間のもつ三毒というが、この三毒も結局は、我々が我(が)をはり、自分にしがみつくところから起こるものなのだ。

だから、いっさいの苦しみから離れるためには、我々はなによりもまず、我(が)をなくさなければならない。

自分にしがみつく気持、これがあらゆる苦しみの原因となるものなのである。」

五人の修行者の心は、新鮮な空気にふれたように、輝かしい太陽に照らされたように、すがすがしくなってきた。

からだ中に力と勇気がみちあふれてきた。

さて、五人の修行者は心の底から感動して、仏陀の最初の弟子となったが、読者の皆さんのほうはどうだろう。

――そのくらいのことなら、ぼくだって聞いたことがある。なにもめすらしい話ではないじゃないか――

こんなふうに思う人も、きっといるにちがいない。

確かに、ここで仏陀が説いた教えは、私たちがびっくりさせられるような、特別な教えではない。

むしろ、当然の話である。

それでは何故、五人の修行者はこの話を聞いて、仏陀の最初の弟子になるほど深く感動したのであろうか。

この点にについて、皆さんと一緒に真剣に考えてみたい。

8 心の炎を消そう top

私たちは何かにつけて、自分を中心にし、自分の都合を他の人の都合よりもさきに考えたがる。

また、あれこれと考えるまでもなく、つい自分本位の行動をしてしまうことが多い。

たとえば、皆さんの友だちが試験の時にうっかりして、大変な思い違いをした答案を書いたとする。

試験場からでてそれを友だちから聞いた時、皆さんはおそらく、

「まずいことをしたなあ、運が悪いときは仕方がないさ。」

などと、口先では多分に同情的なことをいうが、心の奥の奥では

――僕はうまくやったぞ、今度は、きっとあいつよりも席次が上になるにちがいない。しめた………――

そんな気持がチラリと動く。

逆に、皆さんのほうが思い違いをして、友だちは正しく解答した場合はどうか。

――僕は間違ったけれど、あいつはうまくやってよかった――

と、友だちの正しい解答を素直に喜べるであろうか、おそらくは、喜ぶどころか、

――癪(しゃく)だ――

と思うにちがいない。

こんなふうに、他人の不幸や失敗を喜び、その幸福や成功をねたむ気持が動くのは、私たちが自分にしがみついて、自分を中心にして生きているからにほかならない。仏陀は、

「それが、いっさいの苦しみの原因になるのだ。」という。

彼のこの言葉は五人の修行者の心に深く深くしみこんだ。

何故か、彼自身が自分本位の気持をすっかり克服してしまっていたからである。

かりに、自分の利益ばかりを考えているような人が、

「自分にしがみついて、自分を中心にして生きていてはいけない。」

などといったところで、聞く人は誰も感心しないだろう。

表現は同じでも、口先だけの言葉は、もみがらのように軽いものなのだ。

皆さんにたいして、怠け者の標本のような人が、急にまじめくさった顔つきをして、

「人間は努力しなくてはいかん。努力をしない者は、一人まえの人間になれないぞ。」

などと説教をしはじめたら、皆さんはおかしくて笑いだしたくなるであろう。

五人の修行者が仏陀の話を聞いて感動したのは仏陀の言葉には実行力が伴っていたからなのである。

しかも、私たち一般の人間にとっては、自分本位の気持力離れるのは他の何をするよりもむずかしい。

その一番むずかしいことを、見事にやってのけた人が確信をもって語ったのだから、聞いた者が感動したのは当然だといえよう。

この後わずか三か月のおいたに、仏陀の弟子は次々とふえて六十人となった。

彼はそれらの弟子たちをいろいろな地方へ旅だたせて、自分の新しい教え(仏教)をインド中にひろめさせた。

そして、仏陀自身は、その頃インドで一番強大なマガダ国へでかけていって、人生においては何がもっとも大切であるかを説き教えた、

「たとえば、ここに二つのアシの束があるとする。

それらのアシの束は互いによりかかりあっている時には、立っていることができる。

もしもその二つのアシの束のうち、どちらか一つを取り去ってしまえば、他のアシの束は倒れてしまう。

それと同じく、私たちも他の人々のささえがあるからこそ、生きていられるのである。

それぞれの人が、自分一人で単独に生きているのではないのだ。

だから、我(が)をはってはいけない。我をはることは自分の家に火をつけることにひとしい。

これは、ほうっておけばだんだん激しくなり、次から次へと広まっていって、しまいには、まわり中の人に大変迷惑をかけるようになる。

この火は人間の目には見えない。しかし、どんなものでも、やがては焼きはらってしまう。

自分自身の人生だけではなく、他の人の人生までも、悲惨と苦難に落としこんでしまうのだ。」

仏陀の説きかたは、聞く人の程度や必要に応じていろいろに変化した。

ある時、大変親不孝で恩知らずな人が訪れてきた時、仏陀はつぎのような孝行な象の話をしてやっている。

昔、雪山(せつざん)という山のなかにとても親孝行な象がすんでいた。

他の動物だちと一緒にいると、思うぞんぶんに孝行ができないので、ある夜のこと、彼はめくらの母親をつれて、静かな森のなかへ引っ越してしまった。

そこで親子だけで仲良く暮らしていると、ある日、一人の旅人が道に迷って森のなかに入ってきた。

情け深い親孝行な象は、彼を背中にのせて、森のはずれまでつれていってあげた。

ところがぶじに都についた旅人は、象から受けた恩を忘れて、森のなかにすばらしい象がいるということを、王様につげてしまったのである。

象の大好きな王様は、これを聞いてたいそう喜び、ただちに家来に命じて、その象を生け捕らせてしまった。

王様は城のなかにその象をつれてこさせて、いろいろな食べ物をあたえたが、象はいっこうに食べようとしない。

ふしぎに思って、

「おまえはどうして何も食べないのか。」 |

中央が仏陀。伝道の図と伝えられる。2世紀ごろの作品。

高さ38センチというかわいらしいもの。

|

と王様が聞いてみると、象は涙をポロポロこぼしながら答えた。

「私には森のなかに年をとった母親がおります。

母はめくらですから、私がそばにいなければ何も食べることができません。

母が何も食べないでいるのに、どうして、私だけがごちそうを食べることができましょう。」

涙ながらに語るこの話に、王様は深く感動して、すぐにその象を森のなかに帰してやった。

そして、象二頭ぶんのごちそうを毎日とどけてやったということである。

恩知らずの旅人が、王様からひどく叱り付けられたことはいうまでもない。 |

こんなふうに、仏陀はいつも聞く人の心の状態や頭の程度をよく考えて、話のしかたを変えたり、何かにたとえたりして教えを説いた。

だから、彼の教えは目ざましい勢いでひろまり、弟子や信者の数は日ごとにふえていった。

まもなく、マガダ国の王までが仏教を信じるようになり、仏陀のために立派なお寺を建ててくれた。

この結果厂評判はますますよくなって、仏陀の名前は、ついに遠くカピラ国にまでひびきわたるようになった。

噂を伝え聞いたシュ。ドーダナ王は、さっそく迎えの使者をよこしてきた。

9 故郷に帰って top

七年ぶりで、仏陀は故郷の土を踏んだ。

かつてのシッダールタ太子は いま、人類の心の指導者となり、大勢のすぐれた弟子をつれて帰ってきたのである。

途中まででむかえた父王や家来たちは、仏陀とその弟子たちがあまりにも粗末な服装をしているのを見て、すっかりおどろいてしまった。

千人以上もの弟子をもち、インドで一番強大な国の王からも尊敬されている仏陀が、乞食同様の姿で帰ってくるとは夢にも思わなかったのである。

しかし、仏陀の質素な衣のなかには、他のどんなものよりも尊く、美しいものがつつまれていた。 それは、一点のけがれもない、海のように広く深い心であった。

「私は今ボロを身にまとい、時には木の下で草をまくらにして寝ることもあります。

食べ物も、人からあたえられたものを食べるだけです。

それでも、私の心はこの城のなかで贅沢な暮らしをしていたときよりも、ずっと平和でみちたりております。

何故ならば、私は我(が)を離れることができたからです。

自分にしがみつく気持を克服することができたからです。」

国中の人がいっせいに仏陀をあおぎ見た。

おごそかでやさしく、情け深くて力強い仏陀、人の心をなぐさめ、ふるいただせずにはおかないその教え、七年もの間、彼の父や妻や子供の心のうちによどんでいた悲しみや怨みは、たちまち消えうせてしまった。 |

故郷に帰って説法する仏陀

|

まず、仏陀の七人のいとこたちが弟子になった。それから大臣の子が、家来たちが………。

仏陀の撒く(ま)く教えの種子(たね)は 次々と人々の心のなかに芽を出しはじめたのである。

やがて、日頃城に出入りしているウパリという床屋も、

――こんな商売をして、いつまでも損得の心配をしているよりも、仏さまの導きを受けたほうがよい――

と考えて、カピラ城の郊外の林を訪れた。

仏陀は静かな林のなかで、弟子たちを教え導いていたのである。

「新しく比丘(びく=仏陀の弟子のこと)となった者は先輩の比丘の前にいって、敬礼をしなければならぬ。」

仏陀にそういわれて、ウパリは素直に先輩たちに頭をさげてまわったが、まもなく、この規則をめぐって、他の者の間から強い苦情がでた。

ウパリよりも少しでも遅れて弟子になった者は、ウパリにも敬礼しなければならなかったからである。

比丘(びく)になるまえに彼よりも身分の高かった人々はとても頭をさげる気持にはなれなかったのだ。

「世尊(せそん=仏陀のよび名)よ、私たちはウパリなどに敬礼するわけにはいきません。

彼はスードラ階級(奴隷のこと)の者でございます。」

インドでは社会的に四つの階級、つまり、

一、バラモン (僧侶)

二、クシャトリア(武士)

三、バイシュヤ(農民、職人、商人)

四、スードラ(奴隷)

がハッキリわかれているので、上の階級に属する者が低い階級の者に頭をさげるということは、思いもよらないことだったのである。

「確かに、ウパリはスードラであった。それがどうしたというのか、」

「世尊よ、私たちは、つい先程まで彼の主人でございました。ウパリは私の使用人だったのです。」

「おまえたちは何をいっているのか。

主人とか使用人とかいうのは人間が世の中に生きていくうえの、かりの姿にすぎないのだ。

いかに尊い階級に生まれついたところで、死は何の遠慮もなく訪れてくる。

私たちは、いつかはかならず死んでしまうのだ。

この真理のまえには社会の階級や身分の区別はない。

人間は本来、絶対に平等なのである。

身分や階級にこだわるような心があっては、真理への道を歩むことはできない。

比丘(びく)になるまえのウパリがどんな階級の者であるうと、いまはいっさいを捨てて私の弟子となって、真理の追求に専心しているのである。

彼よりもあとから比丘になった者は、彼を兄弟子として、心から敬礼しなければならぬ。」

不平を申したてていた者も、仏陀にこういわれて、頭をさげた。

「それでよし。人間の価値は、心がきれいか汚いかできまるのである。

身分が低いからとか、貧乏だからというようなことだけで、決して人をさげすんではいけない。

私たちは我をなくしさえすれば、どんな人でも大切にできるようになるのである。」

ウパリはスードラとして生まれたために、今日までほとんど人間扱いをされたことがなかった。

ところが、仏陀は真理の言えには人間は平等であるとして、少しも差別をしない。

ウパリは感激した。

新しい人生に生きがいを感じて、生まれかわったように真剣な毎日を送るようになった。

こんなことがあって間もなく、仏陀の異母弟のナンダや子供のラーフラまでが、熱心に彼の教えに耳を傾けるようになり、ついには出家して仏陀の弟子になってしまった。

朝日ののぼる勢いというか、滞在わずか三か月の間に、仏教はカピラ国中にひろまったのである。

すでにからだも衰え、病気がちであったシュッドーダナ王は、このようすを見て、

「わしはいま、心の底から幸福だと思っている。

自分の子が仏陀になり、わしの生きているうちに帰ってきてくれたことに、わしは何といって感謝してよいか、わしほど幸福な者はいないだろう。」

といい残して、仏陀に手をとられながら安らかに死んでいった。

仏陀は嘆き悲しむ人々をなぐさめながら、父王の葬式を立派にすませて、再びマガダ国へ向かって出発した。

10 心が重い病におかされている top

仏陀がマガダ国に戻ってきてから間もない頃、スダッタというインド一の大金特ちが、ガンジス川の向かい側にあるコーサラ国の首都、舎衛城のそばに、大きな修行場をつくって寄付してくれた。

その敷地は、それまではコーサラ国の王子、ギダ太子のお気に入りの庭であった。

しかし、仏陀を尊敬してやまないスダッタは庭中をうずめつくすほどの多額の金をはらって、ついにギダ太子からその土地を買い取ってしまったのである。

新しくつくられたいくつもの立派な建物のまわりには、美しいハスの池もあれば、香りの高いマンゴウの木もあった。

ニオグローダの木の緑はこく、シュロの木は高く優雅に見えた。

そして、高い枝からたれさがった根は、新しい幹となり蔭のすずしい広間や、緑の葉でおおった廊下をつくるなど、心の修養には まことに申し分のない場所であった。

祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)とよぶこの修行場ができたことを、仏陀は大変に喜んだ。

というのは、インドでは毎年六月から九月にわたる三ヵ月間は、モンスーン(季節風)による雨が、滝のように降りつづくからである。 |

仏陀の足跡。まだ仏像ができなかった時代には、

この足跡を仏陀のかわりにおがんだ。

|

仏陀は雨の降りつづく三ヵ月間は おもにここにとどまって、弟子たちを教え導くことができるようになった。

つまり、布教活動のよりどころがえられたわけである。

やがて、コーサラ国の王、ビンビサーラも、仏教の熱心な信者となった。

しかし、仏陀はすこしもおごりたかぶることなく、真剣にいっそうの修養に努めるとともに、弟子や信者たちをやさしく、時にはきびしく導きつづけた。

仏陀や弟子たちは、雨の季節が終われば、毎日、おわんを手にして町から町へ、家から家へと歩きまわり、人が好意でほどこしてくれるもの、尊敬の念をもって供えてくれるものを、心から喜んで食べ、感謝と質素な生活に終始した。

また、教えをさらにひろめるために、仏陀は弟子たちをつれて、シバシバ遠い国まで旅をすることがあった。

その旅行中のことである。両側に、パンヤンの木が緑にしげる道を歩いていた仏陀が、道ばたに落ちている縄を見て、

「その縄を手に取ってごらん。」

と、うしろにつづいている弟子たちをふり返りながらいった。

「はい。」

と答えて、弟子のうちの一人がその縄をひろい上げた、

「その臭いをかいでみなさい。」

そういわれて、弟子は、縄を鼻に近づけたが、すぐに顔をしかめた。

「何だか、なまぐさいような、嫌な臭いがします。魚をしばったなわだろうと思います。」

「縄というものは、はじめからそんな嫌な臭いのするものではあるまいし

「はい。」

「そのとおりだ。縄には、そんな臭いはないものだ。

ところが、この縄は魚をしばるのに使われたために、こんな嫌な臭いがついてしまったのである。

一度ついてしまった臭いは、なかなかぬけるものではない。

だから、誰かひろい上げる人がいても、その臭いのために、すぐにまた捨てられてしまう。

人間もこれと変わらない。

悪い者と交際していると、気のつかない間に、いつか自分も悪にそまってしまう。

そして、一度そまってしまったら、なかなかぬけられるものではない。

そのために、世の中の多くの人から嫌われて、一生、仲間はずれにされてしまうことがよくある。

そういうことにならぬように、おまえたちはいつも気をつけていなければいけない。」

弟子たちはみな黙ってうなずいていた。

仏陀の教えかたは、体に突きささった毒矢をぬき去って、その傷口に薬をぬり、毒の力を消す医者の働きに似ていた。

怠け者には精を出すように、嘘つきには嘘をつかぬように、欲ばりには欲を捨てるように、その時、その場に応じて教え導いたので、弟子や信者たちは太陽の光にめぐまれた植物のように、スクスクと向上していった。

しかし、一人だけ例外の悪者がいた。ダイバダッタという男である。彼は仏陀の名声をねたんで殺害をくわだてた。

まず、ビンビサーラ王の太子クアジャセを言葉たくみにまるめこみ、弓のうまい武士を三十一人も貸してもらい、

「仏陀を殺すことができたら、褒美の金をいくらでもやる。しっかりやってもらいたい。」

と言い聞かせて、仏陀のいる山に向かわせた。

その時仏陀は、ギシャクツ山という山の上で、ただ一人、静かに修行にはげんでいたのである。

一人の仏陀をめぐって、八方からたくましい武士がしのびよってきた。

すでにのがれる道はない。彼らは毒矢を弓にフかえて、二歩、三歩とにじりよってくる。

しかし、仏陀はびくともしない。身の危険を感じないのか………。 |

ダイバダッタの絵。(桐谷洗麟画)

|

日頃と少しも変わらぬおだやかな目で、武士たちを見守っているだけたのだ。

自分の死をじっと待ち受けているようにも見える。

木の葉が風にそよぐ、そのかすかな音が、重苦しい静けさを無気味にそそり立てる。

沈黙、殺気、敵意、そして、矢が弓を離れて仏陀の胸に突きささるかと思われた瞬間、

「世尊よ、お許しくださいし

武士たちはいずれも弓矢を投げ捨てて、仏陀の周囲にひれふしてしまった。

死に直面して、死を恐れない人間は自然に死をつきぬけてしまうことができるのだ。

ダイバダッタは憤激した。彼は一度ぐらいの失敗であきらめてしまうような男ではなかった。

この後まもなく、彼は山の上から、散歩中の仏陀を目がけて、大石をころがし落とした。

一瞬、ものすごい音が、山道ののどけさをぶちやぶった。

弟子たちは息をのんだが、石は途中につきでていた岩にあたって、こなごなにくだけ、仏陀の足に軽い傷を負わせたにすぎなかった。

「うぬっ、いまに見ろ!」

山上のダイバダッタは、激しい怒りにふるえたが、仏陀は傷の手当をしながら、

「あの男の心は重い病におかされている。一日も早く救ってあげたいものだ。」

と、つぶやいただけであった。

ダイバダッダの心は濁って渦をまいていたが、仏陀の心は清らかにすんで、静かに流れていたのである。

11 アジアの光 top

仏陀はいろいろな人の訪問をうけた。

そのなかには、わざとむずかしい質問をだして、仏陀を困らせようとする者もいた。

「世尊(せそん)よ、世尊のすぐれた導きを受けながらも、人格向上への道をひたすらに歩んでいかれない者がいます。

どうしてでしょうか。」

と、ある人が質問した時、仏陀はつぎのように答えた。

「ここに二人の人がいて、あなたに王舎城へいく道をたずねたとする。

あなたはくわしく道を教えてやるであろう。

だがしかし、二人が別々に出発した場合、二人ともぶじに目的地に到着できるとはかぎらない。

道を間違えてしまう者もいることであろう。これは何故であろうか。」

「世尊よ、私は道を教えてやるだけです。途中で迷う者がいても、どうすることもできません。」

「それと同じことなのだ。私は人格を完成する道を知っている。

そして、それを教えることもできる。

しかし、弟子のなかには、その道を正しく歩んでいく者もいるし、途中で間違ってしまう者もいる。

それを、私がどうすることができよう。私は、ただ道を教える者であるにすぎない。」

私たちは、仏陀のこの言葉を決して忘れてはなるまい。実際に歩くのは私たち自身なのだ。

どんなに正しく、そしてくわしく、よい道を教えてもらったところで、私たち自身に、忠実に歩む意欲がなければ、いかなる目的地にも到達できないのである。

仏陀はすぐれた指導者ではあったが、全能というわけではなかった。

やがて、彼にも死ぬときがきた。マガダ国から東へ東へと旅をしているうちに、ふとしたことから重い病気にかかったのである。

クシナーラー城外の林にまどかな月がのぼる頃には、続々とかけつけてきた人々のすすり泣く声が、しだいに激しく冬の空をふるわせはじめた。

林のなかに苦痛の身を横たえた仏陀には、月も冷たく輝き、木の枝にやどる小鳥までが悲しげに呼びかけてくるが、仏陀の語る言葉には少しも暗い影がなかった。 |

仏陀の死をえがいた、ガンダーラの浮き彫り

|

「何も悲しむことはない。命のあるものは、かならず死ぬのである。

この世の中ではこれはどうにも避けられないことなのだ。

私が今日まで、幾度もくり返して説いた教えをけっして忘れないでもらいたい。

そして、私の志をついで、教えをどこまでもひろめてほしい。

そうすれば、私のこの体は灰となり、形は消えうせてしまっても、私の説いた教えは、人類の魂のなかにいつまでも生きつづけることであろう。 私の教えこそは永遠に人類の心の支えとなるものなのだ。」 |

こういい終わると、仏陀はやすらかに最期の息をひきとり、八十年にわたる生涯の幕をとじた。

仏陀は人々を教え導いただけではない。

ある時は国家間の争いの仲裁をして戦争をくい止め、またある時は、不公平な社会の階級制度を改めさせるために全力をそそいだ。

この仏陀の精神と教えは、弟子や信者たちの努力によって、次々と文字に書きのこされ、ついにはいく千巻の経典となって、ひとまず北と南へ力強くひろがっていった。

北方へのびていった仏教は中国で大発展をとげたのち、韓国をとおって日本に入ってきた。

はじめは信ずべきか、信ずべきでないかという議論が大いにたたかわされたが、聖徳太子が信仰するようになってからはたちまち日本全国にひろまった。

推古天皇の三十二年(紀元六二四年)には、すでに寺が四十六もでき、坊さんや尼さんが千三百八十五人もいたという。

その後はほとんど歴代の天皐か熱心な信者となったので、奈良の大仏や立派なお寺などがドンドン建てられるようになった。

そして、やがては弘法大師、親鸞上人、一休禅師などのようなえらい坊さんも続々とでてきて、仏教は、次章で述べる儒教とともに、日本の文化の二大潮流をなすにいたった。

今では世界中のどこへいっても、日本ほど仏教研究の盛んな国は見られない。

一方、南方へのびていった仏教は、タイ、ビルマ、セイロン島などの人々の心と生活のなかにとけこんで、輝かしい文化を形づくった。

仏教、それはまさに「アジアの光」であった。カピラ国の王子シッダールタによってかかげられたこの光は、インドの猛暑に耐え、降りつづく大雨を克服して、北へ、南へとひろがり、ついに今日では「世界の光」となり、五億をこえる人々の心を明るく照らしている、

そしていまや、ヨーロッパの人々やアメリカの人々の間でも、この釈迦の教えはしだいに熱烈な信仰を集めつつあるのである。

仏教は人間の心の影を消し、心のあかを洗い流してくれる教えなのだ。

今後もいよいよ広く、明るく、人類の心を照らしながら、この「世界の光」は永遠不滅の焔として清らかに燃えつづけることであろう。 |

仏陀成道の遺跡、ブッダガヤ。インドの

ネーランジャラー川のほとりにある町にあり、

この大塔は仏教の発足を物語っている。

|

top

**************************************** |