|

****************************************

IIndex 概要

釈迦

孔子

ソクラテス

キリスト マホメット

1 みなし子の涙 top

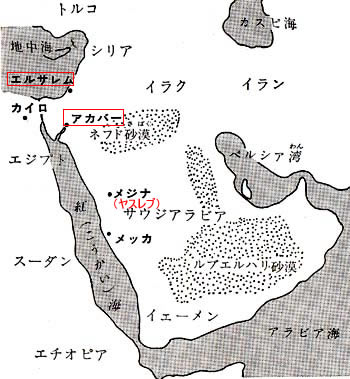

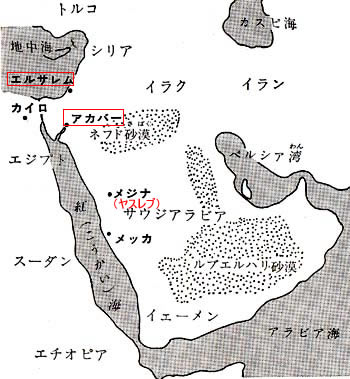

インド洋には日本のほぼ五倍半の面積をもつアラビア半島が、大きな斧のような形をして突きでている。

紀元五七〇年、マホメットはこのアラビア半島の西南部にあるメッカ市に生まれた。

日本では聖徳太子の誕生が五七四年のことだから、この二人の出生の間にはわずかに五年たらずの差しかない。

そのころのメッカ市は、蜂の巣でもつついたようなにぎやかさであった。

というのは、東ローマ(現イスタンブール、黒海の入口の港町)とペルシア(イラン)との戦争がはげしくなって、ほかの交通路がとだえたために、メッカ市のアラビア人たちは、貿易の中継ぎを独占することができたからである。

中国の絹、インドの宝石、アフリカのゴム、シリアの織物など、毎日ラクダに積んで続々ともちこまれてくる商品をめぐって、彼らは金儲けに気違いのようになっていた。

「アラビア人はすべて商人である。ときには泥棒でもある。」

などといわれるほど、ほとんど誰もが金儲けのことしか考えなかった。

強い信仰心をもつ者もたくさんいることはいたが、要するに自分かってに神さまをまつり、自分の利益になるようなことだけを祈っていたにすぎない。

当時のアラビア人はいろいろな部族にわかれていて、まだ全く統一されていなかったので、金儲けをめぐってたえずはげしい闘争がくり返されていた。 |

アラビア半島

|

しかも、彼らの間でどんなに血なまぐさい争いや掠奪(りゃくだつ)が行なわれても、それを取締るだけの強力な政府も法律もなかったのである。

ところが一つだけ、部族のちがいに関係なく、すべてのアラビア人から崇拝されているものがあった。

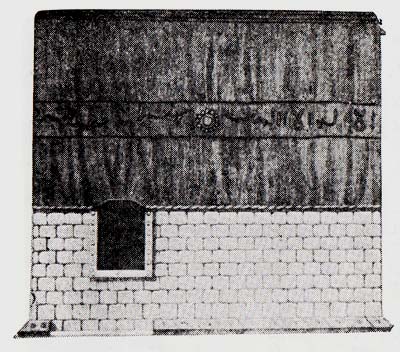

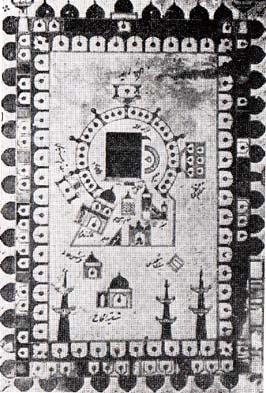

それは メッカ市の大広場の中央にある「カーバ神殿」である。

伝説によると、この神殿はアラビア人の祖先、アブラハムの子、イシメイルによってつくられたものであるという。

内部にはさまざまな形をした守り神のほかに、天使が天から持ってきたと伝えられる『天の黒石』なるものがまつられていた。

この石は今日でも信仰を集め、これに口づけをしたり手をふれたりする者があとをたたない。

参詣者があまり大勢で近寄れない場合には遠くから指さすだけでも幸福になるといわれているのである。

このほか、神毆のそばにはかつて、イシメイルがそこでかわいた喉(のど)をうるおしたといわれる「ゼムゼムの井戸」があり、これもあらゆる部族からひとしく尊ばれていた。

アラビア人はこれらの伝説をかたく信じ、メッカ市を神聖な都としていた。

そのとうぜんの結果として、メッカ市では神殿と井戸を管理する部族がもっとも尊敬された。

しかし、貿易がさかんになるにつれて、ユダヤ教徒やキリスト教徒がしだいにメッカ市にはいりこんでくるようになり、アラビア人の間にも新しい信仰に目ざめる者がボツボツと現れてくるようになった。

ちょうどそのころ、すなわち紀元五七〇年、マホメットは神殿の管理者の家、イシメイルの子孫である、クライシュ族のハーシム家に生まれたのである。

マホメットが生まれたときには、父親はすでにこの世の人ではなく、彼はお爺さんの保護のもとに、母親の手によって育てられた。

しかし、その母親も彼が六才になったときに死んでしまい、さらに八才のときにはお爺さんとも死にわかれてしまったので、彼はアブー・ターリブという叔父さんの家にひきとられることになった。 |

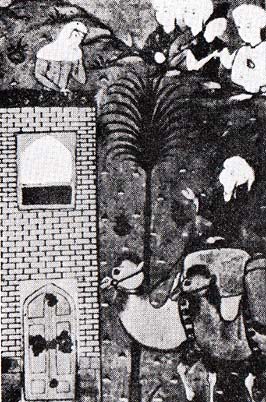

マホメット誕生の図。14世紀後半のもの。

|

いうまでもなく十才にも満たない孤児(みなしご)では、とても神殿や井戸を管理することはできない。

その管理権はたちまち親戚の悪い人々にとられてしまい、数年前まではメッカ市でもっとも勢力のあったマホメッ卜の家も、すっかり落ちぶれてしまった。

死んだ父親からゆずり受けた彼の財産といえば、一人の年とった奴隷と五頭のラクダ、それに数頭のヒツジだけであった。

しかも、叔父さんもあまり金持ちではなかったので、マホメットは小さいうちから、ラクダやヒツジの番人をしたり、馬を飼いならしたりして、朝から晩まで働かなければならなかった。

――ああ、お父さんやお母さんが、生きていてくれたら………――

夜、冷たいベッドにからだを横たえたときなどには彼は思わず涙にくれてしまった。

勉強をするひまはもちろんのこと、遊ぶひまさえもなかったのだ。

ヒツジを追う。お使いにいく。掃除をする。一日じゅうが目のまわるようにいそがしい。

叔父さんはけっして無慈悲な人ではなかったが、一生懸命、働かなければ食べていけなかったのである。

こういうつらい環境に身をおくと、ある者はひねくれて、非行少年となり、また、不良少女となってしまう。

「大人がなんだ!

口先ではうまいことをいったって、実際には自分たちの都合のいいことしか考えていたいじゃないか。」

彼らは社会にたいして強い反抗心をいだく。

またい一方には、環境から強い圧迫を受ければ受けるほど、神や仏にすがりつこうとする気持ちを起こす者もいる。

そういう者たちは、

――神さま、どうか助けてください――

と、苦しさや悲しみに耐えきれなくなるたびごとに、ふと、そんな気持ちになって涙ぐむ。

こんなふうに神を求めて涙ぐむのも、社会に反抗してひねくれるのも、同じく人間の弱さにほかならない。

人間とはまことに弱いものなのだ。まさに風にそよぐアシのように弱く、はかない。

だがしかし、神を求める人間の弱さは、人間だけがもつ特別の強さにも通じる。皆さんは

「一向宗(いっこうしゅう)の一揆(いっき)」や「島原の乱」をご存じであろう。

人間は信仰に生きたときには死をも恐れない。弱さがそのまま強さになるのである。

マホメットも、私たちと同じように弱い人間であった。

弱かったから、しだいに神を求めるようになった。

その弱さがやがて無敵の強さとなり、アラビア半島の全土に血しぶきをあげて強烈な信仰として展開するにいたったのである。

2 人間の目には見えないが top

マホメットの幼少時代の気質や悩みについては ほかの宗教の教祖のばちいと同じく、あまりくわしい記録が残っていない。

したがって、こまかいことはわからないが、彼が気だてのやさしい子で、誰からも大変愛されたことだけはたしからしい。

彼はあたえられた瑁境のなかで、ひねくれたりひがんだりしないで、わきめもふらずに働いた。

もしもそうでなかったならば、「アミーン(誠実)」などというあだ名はとてもつかなかったであろう。

さて、マホメットは十三才(一説には十二才)になったとき、叔父さんのアブー・ターリブにつれられて、隊商となってシリアへでかけた。 この旅行は苦難の環境にはぐくまれて小さな芽をだしたばかりの彼の信仰心を、急に大きく成長させるチャンスとなった。

マホメットは、一本の草も木もない砂漠に目を見はった。

それはまるで砂の海のように見える。

大波がうぬるように、ながらかな砂兵かはるかにつづく。

そこではすべてのものがひっそりと静まり返って、ただ風の音だけが耳をうつ。 |

13才のマホメットは、アブー・ターリプにつれられて旅にでた

|

太陽はジリジリと砂を焼き、ようしやなく人間をも焼く。

口のなかにまで、はげしい暑さをおしつけてくる。

かわききった大気のうちにはところどころにゴツゴツした岩の山肌がうす気味悪くそそり立っていて、傍をとおる旅行者たちをおびやかす。

そんな砂漠のまっただなかにも、ラクダの乳を飲み、その肉を食べながら生活している人々がいた。

牧畜が彼らの仕事であった。

しかし、砂漠のなかで草や泉を見つけるのは容易なことではない。

毎日がいわば自然との戦いであった。

そういう生活をしていれば、どうしても気持ちが荒々しくなる。

彼らは隊商の荷物や草地や泉を手に入れるためには、強盗でも殺人でもサッサとやってのけた。

食物も水もない砂漠では彼らは自分の生命を、自然からも人間からも奪いとらなければならなかったのである。

確かに、砂漠は人間の生命を奪いとろうとする恐ろしい敵であり、人間どうしを争わせる悪魔にひとしい。 |

はてしなくつづくアラビア砂漠

|

マホメットは砂漠の恐ろしさを深く知るにつれて、いっそう強く神を求めるようになった。

――弱い人間を助けてくれたり、悪いことをしないように導いてくれる神さまが、どこかにきっといるにちがいない。

僕本当に神さまを知りたい。

砂漠に住む人たちは、土のかたまりやただの石ころを、神さまだと思っておがんでいる。

そんなものが神さまであるはずがない。

木のはしくれなんかにいくら祈ったって、何にもなりはしないんだ。

本当の神さまはそんなものじゃない―― |

マホメットは子供心にも、砂漠に住む人々の信仰には、どうしても納得できなかった。

彼らのうちのある者はヤシの木に美しいきものを着せ、きらびやかな飾りものをつけておがんでいた。

また星や火にお祈りをする者もあり、うどん粉をこねてつくったかたまりに、毎日手を合わせている者もいた。

これらの奇妙な神々のために、彼らは牛やヒツジやラクダを殺し、ときには人間の子供まで殺して捧げることがあった。

マホメットはラクダにまたがりながら、あるいは星の輝く夜にテントのかげから、これらの儀式を何回も見た。

しかし、考えれば考えるほど、そんな儀式は何の役にもたたない。むだごととしか思えなかった。

ところで、これにいくぶん似たようなことは、今日の日本の国でもさかんに行なわれている。

たとえば、皆さんは地鎮祭(ちしんさい)という行事を見たことがあるだろう。

家を建てるときにはその土地の上に祭壇をつくって、神主が「地の神」に安全を祈る。

鉄筋コンクリートの近代的ビルディングを建設するさいにも、この昔ながらの儀式はほとんど例外なく行なわれる。

祭壇に牛やヒツジが供えられることはないが、果物や酒が供えられて、神主の祈り声がおごそかに鳴りひびく。

神主も思い出された地鎮祭(ちしんさい) 登美子

地鎮祭一升瓶(いっしょうびん)のままでよし 竹糸

地鎮祭日本に神の御健在(ごけんざい) 楽天 |

こんなふうに読まれるほど、この行事はいまもなお盛大に行なわれているが、皆さんはこれに何の疑問ももつたことがないであろうか。

また、皆さんのうちには、首にお守り札をぶらさげている人がいるかもしれない。

そのお守り札を、皆さんは本当に「ききめ」のあるものだと思っているのだろうか。

たいていの人が、こういう問題についてはあまり真剣に考えない。

「両親がそういうから」とか、「みんながやっているから」ですませてしまう。

少年マホメットにはそれができなかったのだ。

自分で充分に考えて、納得ができなければ、信じる気持ちにはなれなかったのである。

彼は疑ったり、まよったりしていたとき、たまたまキリスト教の修道士にめぐり会った。

南の国からきたその白いひげの老修道士は、マホメットが日ごろ胸にえがいているような神が、本当にいるということを教えてくれた。

生きている者は死に、死んだ者は去る。

富も名誉もたちまちにして消えていく。

そのはかなさを知るがよい。

海の波は永遠に立ち騒ぎ、

空の星は不滅にきらめく。

そして、神の愛は永遠にこの世をつつむ。

信心よ、神の愛を。

悔い改めよ、われらの罪を。 |

人間の目には見えないが、愛としての神がいて、苦しんでいる人間のために手をさしのべているということ。

その話はマホメットを心の底から感動させた。そして、彼の胸のうちにかぎりない夢と希望をよび起こした。

3 最初に門をはいってきた男

top

マホメットはこのシリア旅行をはじめとして、その後も、イェーメソ、エジプト、アビシニア、ペルシアなどを、隊商の一員となって転々と旅をつづけた。

この間に、キリスト教の修道士によって受けた教えは、彼の心のなかでしだいに大きく育ちはじめ、月日とともに、彼はキリスト教的な神を強くはげしく求めるようになった。

旅行の合間には彼はメッカで小さな店を開いたり、家畜の番人などをしていたが、やがて二十五才になったときのことである。

ハディージャという大金持ちの未亡人にやとわれて、隊商の指揮者となり、ふたたびシリアへ商売にいった。

彼はアミーン(誠実)というあだ名のとおり、大変によく働いた。

しかも、勇気があるうえに情け深かったので、ハディージャにすっかり気に入られ、とうとう彼女と結婚することになってしまった。

この時、ハディージャは四十才で、マホメットより十五才も年上であったという。

ハディージャは メッカでは指折り数えられるほどの大金持ちだったので、マホメットはこの結婚によって、いっぺんに財産家になってしまった。

今まで貧乏の苦しみを嫌というほど味わってきた彼は、自分が金持ちになるとすぐ、救済組合をつくって、貧しい人や身寄りのない他国の人たちを、親切にせわしてやった。

この結果、彼が大勢の人々からしだいに尊敬されるようになったことはいうまでもない。

このようにして、マホメットは幸福への道を着々と歩みはじめた。

ハディージャは理想的な妻であり、マホメットもまた最もよい夫であった。 |

旅から帰ったマホメットをむかえるハディージャ

|

子供も次々と生まれて、平和な家庭生活がつづいていたが、結婚して十二年めに、思いがけない大事件が起こった。

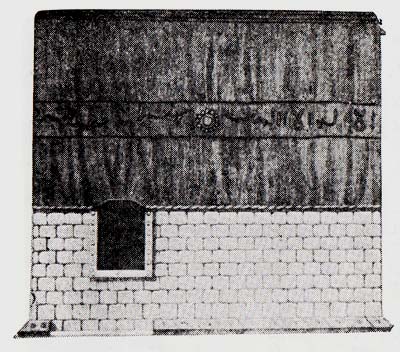

アラビア人たちが一番大切にしているカーバ神殿が、再三の大洪水のためにこわされてしまったのである。

さっそく、クライシュ族の四人の責任者が、たくさんの部下を使って、この神殿の修繕をはじめた。

工事は順調に進んで、あとは『天の黒石』をもとの位置におさめるだけになった。しかしこのとき、

「一体、誰があの石を持ち運ぶか。」

という問題をめぐって、大騒ぎになってしまった。

四人の責任者たちはそれぞれ、自分こそその名誉をえたいと思っていたので、誰もゆずろうとする者はいない。

ともかくちょっとさわっただけでも、いや遠くから指さすだけでも、幸福になれると信じられている石なのである。

その石を両手でかかえるチャンスが、いま目の前にきているのだ。これをどうして見のがせよう。

皆さんはバカバカしいと思うかもしれないが、信じている者にとってはまさに運命を決する大問題であった。

三日、四日とはげしい議論がつづいた。

そして五日めになって、いよいよ大喧嘩が起こりそうになったとき、一人の老人かやってきて、

「皆さん、私のいうことを聞いてください。

この名誉をえたいと思うのは、誰も同じでしょうから、皆さんの間でいくら話し合ってもきりがありますまい。

ですから、今日これから神殿の門を一番はじめに入ってきた人に、この名誉ある役をあたえることにしたらどうでしょう。

誰が最初に入ってくるかわかりませんが、そうすれば、怨みっこがなくて、一番よいのではないでしょうか。」 |

と提案した。そうでもしなければ、始末のつけようがなくなっていたので、

「なるほど、それはいい考えだ。」

ということになり、四人の責任者たちはその老人のいうとおりにすることにした。 |

|

|

カ−バ(上)と、天の黒石(右)

カーバの左下のところに、

黒石がはいっている。 |

|

さて、誰が一番はじめに入ってくるか、そして、誰がこのメッカ市最高の名誉を受けることができるのか。

人々はまばたきもしないで、幸運の門をじっと見つめはじめた。

その息づまるような緊張、水をうったような静けさがしばらくつづいたのち、一人の男がゆうぜんと門をはいってきた。

中肉中背の肩幅が広く、赤みがかった顔に真っ黒なひげのある男、鍵型の高い鼻にふさわしく、底光りする目が静かに動く。

今までひっそりとしていた神殿の周囲は にわかにわきたつような騒ぎになった。

マホメットは話を聞くと、真っ黒なひげのあいだから白い歯をのぞかせてニッコリ笑い、

「わかりました。それでは、私はわたしなりの方法で運ばせてもらいます。」

そういって、着ていた上着をぬしで地面にしいた。そして、そのまんなかに『天の黒石』をのせた。見ている人々が、

「一体、どうするつもりなのだろう。」

「上着につつむのかもしれんぞ。」

などと、互いにヒソヒソとささやき合っていると、

「さあ、皆さん、これで準備ができました。」

といって、マホメットは四人の責任者に向かい、明るい声で語りかけた。

「この上着の四隅をあなたがた四人が持って、神殿まで『天の黒石』を運んでいってください。

もとあった位置におくことだけは、私がやらせてもらいます。途中は皆さんで力を合わせてやってください。」

この名案のおかげで、彼らは公平に名誉をわかち合うことができた。

一時は血の雨さえも降りそうな状況だったが、マホメットの名案でなごやかに解決し、誰もが満足して引揚げていった。

もしも、マホメットが一人で石を運んでしまったならば、彼らの間の険悪な雰囲気は消えなかったであろう。

マホメットもねたまれたにちがいない。幸福というものは、一人じめにすべきものではないのである。

この話はその日のうちにメッカ市中に知れわたり、マホメットは今までよりもいっそう信頼され、尊敬されるようになった。

4 突然ふしぎな声が―― top

この頃、神殿を管理して威張りちらしているクライシュ族や、自分の損得だけしか考えない金持ちにたいする不満が、貧しい人々の間からしだいに高まってきた。

メッ力市の政治は権力や金持ちたちによって、自分の都合のよいように行なわれるだけで、貧乏な人々の不幸な生活などは少しもかえりみられなかったのである。

貧しい人々は世の中をつくりかえてくれる神さまが現われることを、心の底から望むようになった。

「キリスト教こそ、我々を救ってくれるのかもしれない。」

そんなふうに考える者がでてくるのも無理はなかった。

マホメットはこれらの人々の不幸を見るにつけて、世の中の矛盾を深く感じた。

――彼らを不幸な生活から救い、みじめな気持ちを明るくさせるのにはどうすればよいのだろう。

また、権力をふりまわして威張ったり、お金をたくさん持って、おごりたかぶっている人々から、どうすれば、心の雲をとりはらうことができようか――

マホメットは商売をほったらかしてまで、毎日深く深く考えこむようになってしまった。

子供のころから彼の心のなかでくすぶっていた気持ちが、世の中の矛盾や不幸に、何回もぶつかるにつれて、いよいよはげしく解決をせまってきたのである。

しまいには彼は商売を全く妻のハディージャにまかせて、自分はたった一人で、メッカ市の郊外にあるヒラ山の洞穴の中にとじこもってしまった。 そして、ただ神について考え、神について思いをめぐらしながら暮らすようになった。

日がくれると、ゆるやかな砂兵か夕日に焼けて黄金色に浮かびあがる。 ほとんど裸のヒツジ飼いたちが、ヒツジの群れをつれて家路を急いでいく。

ときおり、ヒツジ飼いの叫び声や、石にあたるつえの響きが、かすかに聞こえてくるにすぎない。 やがて一番星がでる。マホメットの洞穴のなかにも、青白い月の光がほのかにさしこんでくる。

夜は風の音さえもしない。冷たい沈黙が天地をおかってしまう。

ところがある夜のこと、突然、ふしぎな響きをもつ声が、どこからともなく聞こえてきた。

「私は、アッラー神の天使である。

アッラー神は、宇宙の一切を支配する唯一の神であり、力と愛を備え、正義と慈悲をもつ。

アッラー神こそはおまえが求めている神にほかならぬ。

そして、おまえはアッラー神の重言者であり、使徒なのだ。

これからは、アッラー神がおまえになんでも教えてくださる。

おまえはその教えを、広く人々に伝えるがよい。」 |

マホメットは恐れおののいた。 |

マホメットがもの思いにふけったといわれる

ヒラ山の洞穴

|

茫然(ぼうぜん)として大地にひれふしたが、一瞬、気が狂ったように洞穴からとびだした。

しかし、はるかなる地平線からも、星のきらめく夜空からも、

「おまえこそ、アッラー神の予言者! おまえこそ、アッラー神の使徒!」

と、たえまなく聞こえてくるのだ。

特定の人がおちいるこういう精神状態は私たち一般の人間にはちょっと見当がつかない。

常識的にはとても理解のしようがないが、似たような現象を、しいて身近なところに求めるとすれば、インスピレーションとか霊感などがこれにあたるのではなかろうか。

マホメットがはじめてこの声を聞いたのは、彼が四十才(六一〇年)のときのことである。

この声は、その後もしばしば聞こえるようにたった。

そのたびごとに、彼は大変な緊張または興奮状態に達し、ときには意識を全く失ってしまうこともあったという。

最初は マホメットは自分の弱さや疑問と闘わねばならなかった。

ソクラテスの場合と同じく、彼にもそのお告げが本当だとは思えなかったのである。

また、あたえられた使命の重大さを深く感じるにつれて、心がつぶされそうになってしまったのである。

したがって、はじめのうちは妻や親類の人や友人だけにしか、その天来の言葉を伝えなかった。

が、三年ほどのちにはメッカ市の町角に立って、公然と教えを広めるようになった。

「私はアッラー神の予言者であり、使徒なのです。

アッラーのほかには神さまはいないのです。

皆さんは、カーバ神殿にまつられているいろいろな形をした神さまをおがんでいますが、それは大変な間違いです。

皆さんはどうして、木や石などでつくられているような神さまを尊んでいるのでしょう。

そんなものが、人間を救えるはずがありません。この世の中を支配できるわけがありません。

皆さんの大部分が、いま幸福でないのがなによりの証拠です。

私たちが尊ばなければならないのは アッラー神だけなのです。 |

教えを説くマホメット。 13世紀中ごろの絵

|

アッラー神こそは、世の中を支配し、あなたがたを不幸から救いだしてくださるただ一つの神さまです。

金持ちの人たちがおがんでいる神が、もしも本当の神であるならば、なぜ、彼らはあのように欲ばりなのでしょう。

そして、あなたがたをいじめるのでしょう。皆さん、私のいうことを信じなさい。

私はアッラー神にかわって、その教えを伝えているのです。」 |

予言者としての、使徒としての確信をえたマホメットは 威張りちらす権力者、貪欲な大商人、陰険な高利貸しなどを徹底的に攻撃しはじめた。

彼は婦人や奴隷などの間でしだいに多くの信者をえたが、とりわけ貧民街では大成功をおさめた。

神殿を管理しているクライシュ族やメッカ市の有力者たちは最初のうちはマホメットを気違い扱いにして、鼻のさきであざ笑っていた。

しかし、マホメットの教えが広まるにつれて、しだいにはげしい敵意を示すようになった。

特にクライシュ族の者がマホメットの教えを信じたりすると、

「おまえは祖先の宗教を捨てた。我々はおまえをバカ者と呼び、おまえの評判を傷つけてやるぞ。」

と恥(は)ずかしめられ、それが商人であれば、

「我々は、おまえの商品を全く売れないようにして、おまえを乞食にしてやる。」

などとおどかされ、ときには暴力による傷害事件さえも起こるにいたった。

5 「あの男を生かしてはおけん」

top

この頃(六二〇年、マホメット五十才)、カーバ神殿へおまいりにきた巡礼者のうちに、北方のヤスレブ市(のちのメジナ市)の者がいた。

ヤスレブ市は、見わたすかぎり砂漠のつづくアラビア半島の中のただ一つのオアシス地帯で、そこには緑の野がひろがり、ナツメヤシが豊かにみのっていた。

住民の大半はナツメヤシの栽培をしていたが、諸部族の間の争いがたえず、それをユダヤ人にたくみに利用されて、大変に困っていた。

「何とかならないものだろうか。

このまま私たちが争いをつづけていれば、しまいにはユダヤ人に支配されてしまうぞ。」

「誰かえらい人にきてもらって、争いをしずめてもらうよりほかはない。

私たちが部族同士の争いをやめなければ、とてもユダヤ人には対抗できない。

ヤスレブに住むアラビア人はほろびてしまう。」

こんな悩みが深まる一方の時だったので、メッカを訪れてきたヤスレブの巡礼者たちは マホメットの教えを聞いて感動し、

「どうかヤスレブにきてください。あなたがきてくだされば、ヤスレブはきっと平和になります。」

「私たちは、すぐれた指導者を待ち望んでいるのです。ぜひ、おいでください。」 と、口をそろえて熱心にたのんだ。

メッカ市では迫害や圧迫がますますひどくなってきていたので、マホメットにとっても、ヤスレブ行きは望むところであった。

アッラー神の教えを広めるにあたっては、そこはまさに自由な新天地にほかならなかったのである。

しかし、メッカとヤスレブとは敵対関係にあったので、脱出は容易なことではなかった。

さっそく、マホメットを中心とする秘密の会合が、アカバー山の峡谷や人里はなれたところで、こっそりと開かれた。

吹く風の音もない真夜中に、注意深く計画が進められ、ヒソヒソと重大な相談がかさねられた。

ヤスレブまでは三百キロほどの道のりしかない。 しかし、その間には太陽に焼けただれた砂漠が横たわっているのだ。

「クライシュ族にいわせれば、我々は祖先の宗教を見捨てた、ふらち者なのだ。」

マホメットは星のきらめく夜空を見あげながら、おもおもしい口調で七十人の信者たちに語りかけた。 |

620年、メッカ大祭にきたヤスレブの人々はアカパーの谷で

ひそかにマホメットの教えを受けた。写真はいまのアカバー。

|

「我々はヤスレブヘいくことを彼らが知れば、彼らは我々を裏切り者と見るだろう。

そして、どんなひどいことをするかわからない。

彼らに気づかれないようにするためには、私が最後までメッカ市にとどまっているのが一番よいと思う。

私が動かなければ、彼らは心配しない。

あなたがたが男女数名ずつの小集団で移動するぐらいならば、彼らもたいして気にとめないであろう。

あなたがたは小グループにわかれてヤスレブヘさきにいって、私の受入れ体制をととのえておいてほしい。

私は一番あとからいくことにしよう。」 |

「しかし、あとになればなるほど、それだけ危険は大きくなるのです。

ぜひ、一番さきにいっていただきたいと思います。」

「いや、心配することはない。私にはアッラー神がついている。

神はどんな危険からも私を守ってくださるのだ。

あなたがたも、この脱出をきっかけにして、神への信仰をいっそう強めてほしい。

我々はいまこそ命をかけねばならぬ。しかし、恐れることはない。

神の愛を、神の力を、けっして疑ってはならぬ。この試練に耐えて、正しく生き抜こうではないか。

我々はできるかぎりのことをして、あとは神の御心におまかせすればよいのだ。」 |

マホメットにはげまされ、その言葉にしたがって、まず信者たちからさきに、数人ずつにわかれてひそかにヤスレブヘ移住していくことになった。

いわば「集団脱走」である。誰もができるかぎりの注意をはらい、慎重に、勇敢に、しかも静かに行動した。

幸いにして、信者の大多数はうまくこの「集団脱走」に成功したが、いよいよマホメットが行動を開始しようとしたとき、無念! どこから情報がもれたのか、クライシュ族に秘密を知られてしまった。

「マホメットが町から逃げだすぞ。」

「ヤスレブの奴らは我々の敵だ、マホメットをつれもどせ。」

「もしもあの男がヤスレブの指導者になれば、いずれメッカに攻めこんでくるにちがいない。逃がしたら、大変なことになるぞ。」

情報を聞いて、部族の長の家にかけつけてきたクライシュ族は、口々にわめきたてた。

「誰か、マホメットを殺しにいく者はいないか。あの男を生かしておくわけにはいかん。」

部族の長の言葉に、今までののしりわめいていた者たちははっとして口をつぐんだ。

無気味な静けさがしばらくつづいたが、やがて三人の若者が進みでてきた。

「我々にやらせてください。きっと、ひと突きにしてまいります。」

目付きはするどいし、体つきもひときわたくましい。見たところ、この仕事には申し分のない若者だ、

「よろしい。おまえたちにまかせよう。クライシュ族の名誉にかけて、かならずやりとげねばならんぞ。」

すでに夜はふけていた。

若者たちは青白い月の光を背に受けながら、ヒョウのようにまっしぐらに駆け去っていった。

6 栄光への脱出 top

剣をひっさげて戸口にしのびよる。

窓のすきまからのぞくと、マホメットの眠っている姿が、暗闇のうちにほんのりと浮かんで見える。

三人の若者は窓の下で声をひそめて相談した。

「どうしようか。すぐふみこむか。」

「暗いから逃げられるといけない。夜明けまで待ったほうがよくはないか。」

「いや、大丈夫だ。早いほうがいい、いますぐやっつけよう。」

相談がまとまるとすぐ、彼らはドアーに体当たりをくらわせて、どっとふみこんだ。

「起きろっ!」

まくらもとに立った若者の剣ぷが、ほのかな月の光にキラリと輝く。

しかし、ベッドの上のマホメットは、毛布で顔をおおっかまま、ゆうぜんと眠っている。若者たちはいらだった。 |

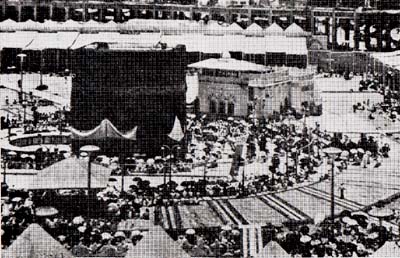

メッカのカーバ神殿(中央の黒い四角い建物)

|

「マホメット、命をもらうぞっ!」

ブスリ、と毛布の上から剣を突きさそうとしたとき、

「誰か? うるさい奴らだ。」

落ち着きはらって、ムックリと身を起こした男。

意外!その男はマホメットではなく、弟子のアリーではないか。

「私はアリーだ、何か用か。」

彼はびくともしない。若者たちは一瞬、ぼうぜんとしてしまった。

――しまった。逃げられたか………――

くやしさで胸のなかがにえくりかえってくる。

「マホメットはどこにいるのだ。」

「知らぬし

「いや、知らぬはずはない。いわないと、おまえを殺すぞ。」

「殺したければ、サッサと殺すがいい。知らぬことは言えんのだ。」

アリーはマホメットの身がわりとなって、ここで死ぬ覚悟をしていたのである。

「マホメットは神の使徒である。おまえたちのような悪者がいくらさがしても、けっして見つかるものではない。

グズグズいっていないで、私の首で右持って帰ったらどうだ………。」

死を恐れない人間にたいしては、どんなに冷酷な殺人者も剣をふるいにくいものだ。

あいてが恐れて逃げまおったりすれば、追いかけて殺す気にもなりやすい。

しかし、平気な顔で「さあ、殺せ」とひらきなおられたのでは、簡単に殺せるものではあるまい。

アリーはなにを聞かれても、「知らぬぞんぜぬ」の一点ばりであった。

気負いたった若者たちが彼の鼻さきに剣をちらつかせても、その態度は少しも変わらなかった。

「こんな男と押し問答をしているうちに、マホメットはドンドン遠くへ逃げ去ってしまうだろう。

ひとまず引返して、事情を報告することにしょう。」

アリーに根負けした三人の若者は怒りに燃える心をいだいて荒々しく引揚げていった。

クライシュ族の長にとって、若者だもの報告は、全く思いがけないものであった。

「マホメットはかねがね、神を最高の主権者とする国家をこの世につくろうとしている。

彼が危険をおかしてヤスレブヘいくのも、結局はそのためなのだ。

彼がヤスンブで、もしも彼の望むとおりの国家を建設することができれば、ただちにこのメッカの独占貿易に挑戦してくるだろう。

何としてもいまのうちに捕えて、殺してしまわなければならぬ。まだ遠くへはいくまい。

すぐに追跡せよ。そして、あの男の首をもぎとってくるのだ。」

クライシュ族の若者たちはいっせいに馬上の人となり、ヤスレブをめざして全速力で馬を走らせはじめた。

――裏切り者め! 逃がすものか――

若者たちの目は血にうえたオオカミの目のように光る。

見わたすかぎりの砂漠には、猫の子一匹もかくす場所はない。

しかも、ヤスレブヘの道は二、三本しかないのだ。

一体、どうすれば彼らの追跡から逃れことができるのであろうか。

もしも捕まれば絶対に命はない。

――追手の目をくらますためには………――

と、マホメットの弟子アブー・バクルは考えて、マホメットをメッカ市の南にあるサウル山へ案内した。

北のヤスレブには向わないで、道を逆にとったわけである。

「私は、この山のなかに小さな洞穴を見つけておきました。ひとまず、その洞穴のなかにかくれましょう。

入口は小さくとも、ヘビの胴のように奥が深いのです。

その洞穴の位置については私の娘にもよく教えておいたので、いく日隠れていても食料には不自由しません。

こっそり運んでこいと、いいつけてあるのです。」

アブー・バクルにそういわれて、マホメットはこの最愛の弟子と二人で、洞穴の一番奥に身をひそめた。

まるで地獄の底に閉じ込められたように、暗く、冷たい。二人の呼吸だけが耳に伝わってくる。

ともすれば、はてしない不安と恐怖が暗闇から顔をのぞかせて、心を絶望へさそう。

マホメットは懸命に神を思い、神に祈った。 |

マホメットが隠れていたという洞穴

|

――神は孤児である私を見い出し、かばってくださった。

神は迷っている私を見い出し、正しい道へ導いてくださった。

神は貧しい私を見い出し、金持ちにしてくださった。

神はこのたびも私を助けて、ぶじにヤスレブヘ送りとどけてくださるにちがいない。

私は、すべての人がアッラー神を信じ、アッラー神に服従するりっぱな国家を建設し、アラビアの全土にはびこる、間違った宗教や迷信をたたきつぶさればならぬ。

神よ、私たち二人を守りたまえ―― |

暗闇のうちでは時間の経過がわからない。何時間たったころであろうか。

ひずめの響きがかすかに聞こえてきた。しだいに近寄ってくる。アブー・バクルはガタガタふるえだした。

「かぎつけられてしまったようです。どうすればいいのでしょうか………。」

冷や汗がジットリと全身に浮かぶ。恐ろしさに息もつまりそうだ。足音はいよいよ近づいてきた。

7 悪魔の足音 top

クライシュ族の若者たちは ついに洞穴を見つけてしまった。

「おお、こんなところに洞穴があるぞ。」

「この中に隠れているかもしれん。」

「誰か、中に入ってみろ。」

入口でわめき合う彼らの声が、暗闇をとおして洞穴の一番奥まで、ガンガン響いてくる。

アブー・バクルは生きている心地がしなくなった。

「私たちは二人だけですが、彼らは大勢です。戦っても勝てる見こみはありません。どうすればいいのでしょう。」

彼はマホメットのひざにしがみついてしまった。

「なにも恐れることはないのだ。」

自信に満ちたマホメットの声が、アブー・バクルの耳もとにおもおもしく聞こえてきた。

「おまえは、ここに私たち二人だけしかいないと思うから、体がふるえ、心もちぢみあがるのだ。

この洞穴の中には、私たちのほかに神がおられる。神はどんな強敵にもうち勝つ力を持つ。

恐れるなっ! 今こそ神を信じよ。

神は信じる者をけっして見捨てはしない。」

その低い声には、天地もゆるがすような力がこもっていた。

アブー・メタルの恐怖心ははじきとばされ、彼の胸のうちにも勇気の泉がコンコンとわきあふれてきた。

入口でのざわめきはいくぶん静まったが、やがて、

「よしっ、俺がなかに入って、ようすを見てきてやろう。」

という威勢のいい声が、洞穴の奥までガーンと響いてきた。 |

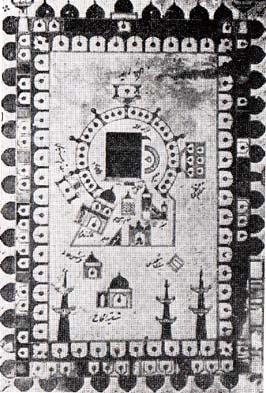

アラビア人の書いた聖域図。

中央の黒い長方形はカーバをあらわす。

|

それにつづいて、コトン、コトンと、ゆっくりした足音が、うす気味悪くこだましてくる。

ついに神は味方してくれないのか、アブー・メタルの全身からは冷たい汗がつぎからつぎへと流れでてきた。

コトン、コトン、足音はたえまなく近づいてくる。

暗闇にひそむ二人にとっては、それは悪魔の足音にひとしい。

マホメットは目を閉じた。ただひたすらに、神に祈るよりほかはない。

コトン、どうしたわけか足音は、洞穴のなかほどと思われるところで、ピタリととまってしまった。

はたして、息をこらしてうずくまる二人に気づいたのであろうか。

ところが、一旦とまった足音は、今度は入口へ向かって去っていく。

まもなく、大声で話しあう声がこだましてきた。

「この中には、誰もおりはせんぞ。」

「よく確かめてきたのか。」

「もちろんだ。しかし、誰もいない。」

「恐ろしくなって、途中で引返してきたのではあるまいな。」

「いや、途中で引返してきたんだが、恐ろしくなったから引返したのではない。」

「それじゃあ、どうしたのだ………、早くわけを話せ。」

「この洞穴のなかほどのところには、クモの巣が一面に張りめぐらされている。

それよりさきへ進行ためには、巣をはらいのけねばならない。

もしもマホメットが奥にいるとすれば、巣が破れているはずだが、指を突っこむすきまもないほどビッシリ張ってあるのだ。

だから、俺は誰もいるはずがないと思う。

もしも心配なら、誰かクモの巣を破って、もっと奥までいってみたらどうだ。

しかし、俺はもうごめんだぞ。これ以上、無駄骨は折りたくない。」

外で剣をぬいて待っていた若者たちは この話を聞いてすっかりあきらめてしまった。

「すぐ、ほかをさがそう。グズグズしてはおれん。」

「よしっ、出発だ。」

彼らはわれさきに馬にむちを当て、あわただしく立ち去っていった。

マホメットの首にはラクダ百頭の賞品がついていたので、彼らは一ヵ所にいつまでもウロウロしている気持ちにはなれなかったのである。

この話は、マホメットの教えを信じる人々のあいでは、奇跡として非常に重んじられているが、皆さんには単なる伝説か偶然としか思えないのではなかろうか。

しかし、神というものは信じるからこそ存在するのであって、存在するから信じるというようなものではないともいえるのである。

「ソクラテス」のところで紹介したギリシアの自然科学者たちは

「人間どもは、神々が自分たちと同じように生まれたものであり、着物や声や姿をもつものだと思っている。

しかし、もしも牛や馬やライオンが手で絵をかいたり、彫刻したりすることができるとすれば、馬は馬に、牛は牛に似た神々の姿を描いたり、刻みだしたりすることである。」

といっている。すこし極端だが、中々おもしろい意見ではあるまいか。

こういう意見にたいしては、

「そんなバカな話があるものか。」と反論する人もあろう。また、

「そのとおりだと思う。」と認める人もいるにちがいない。

皆さんがどんなふうに受けとるのかは全くわからないが、いずれにしても、信仰というものについては真剣に考えてみる必要がある。

私はお守り札などには「ききめ」がないなどといおうとしているのではない。

信じている人にとっては、それは確かに何らかの「ききめ」があるのだ。

だから、信仰というものはすぐれた力をもつのだし、それだけにまた、大変に恐ろしいものだといいたいのである。

皆さんはよく「運がよい」とか「運が悪い」とかいうが、あの気持ちも一種の信仰にほかならない。

「運がよい」とを信じたとき、皆さんはだんぜん強くなり、「運が悪い」と思うと、たちまちいくじなしになってしまう。

信仰によって、人間は強くもなり、弱くもなるのだ。

そして、心が正しく清らかにもなり、暗くゆがみもする。また、考えが広く開けもし、狭くちぢこまりもする。

しかも、信仰心をもたない人間はいない。皆さんの心の底にも、神や仏を求める気持ちはかならずひそんでいる。

だからこそ、信仰については慎重に考えてみなければならぬというのである。

それによって、私たちの人生は ことによるとマホメットの人生のように、根本的に変わってしまうのだから。

8 予言者の町――メジナ top

嵐が吹き去るように追手は去っていった。

しかし、また引返してくる恐れもあるので、マホメットとアブー・バクルは一歩も外へでようとはしなかった。

二人とも、

――神はやはり、我々に味方してくれた。アッラー神こそば全能の神なのだ――

とかたく信じて、暗闇のなかでじっと脱出の機会を待っていた。

真っ暗なので、夜が明けたことも、そしてつぎの夜がきたことも、二人には全くわからなかった。

時間は何の変化もなく流れていく。いや、流れないで、ピタリととまってしまったようにも思われる。

追手が去ってほっとはしたが、今度はひっそりとした暗闇が、巨大な鉄のかかまりのように、体じゅうにのしかかってくる。

何の音もしなければ、何の変化もない。その単調さが二人の心をぐいぐいとしめっけてくる。

こんなときの一時間は、十時間にも二十時間にも感じられるものだ。

やがて、洞穴の入口から愛らしい声が響いてきた。

「お父さまし お父さま――。」

その声は、暗くよどんだ空気をふるわせて、洞穴の一番奥にまで、細く、美しいこだまを呼んだ。

「おお、娘のアスマーがきてくれた。」

アブー・バクルはわれを忘れてとびだしていった。

彼女がひいてきたラクダには、食料がたっぷり積んである。もう、飢え死にの心配はない。

「クライシュ族は少しも警戒をゆるめてはおりません。

もうしばらくの間、ここに隠れていてください。

私はあすの晩も、あの人たちのようすを知らせにまいります。」

このアスマーのおかけで、マホメットたちは、洞穴のなかに身をかくしていながらも、敵の動きをくわしく知ることができた。

こうして、二日たち、三日たった夜、アスマーは息をはずませながら、

「いよいよチャンスがきました。」と報告してきた。

「クライシュ族は警戒をといて、引揚げてしまいました。あきらめたのだと思います。

このラクダに乗って、すぐ出発してください。」

彼女はアーミルという奴隷と二頭のラクダを用意していた。

マホメットとアブー・メタルは、この報告を聞いて、ただちにヤスレブを目ざして出発した。

道のりは三百キロ余、それも、追手の目をかすめての旅なので、途中での困難はなみたいていのものではなかった。

ある時は水に欠乏して死にそうになり、ある時は盗賊におそわれて殺されそうになったりしながら、六二二年の七月十五日、やっとのことでヤスレブの南端に到着した。

マホメットの教え、すなわちイスラム教(日本では回教ともいう)を信じる国ではこの年を「ヒジュラ(都をうつす、または逃げ去るという意味のアラビア語)」といい、これをイスラム教徒はイスラム教歴の紀元元年としている。

ときにマホメットは五十二才、日本では推古天皇の御代で、聖徳太子の死んだ年にあたる。

まるで罪人のようにメッカを脱出したマホメットは、ここでは凱旋将軍のように華々しく迎えられた。

彼は、はじめて教えを説いてから約十三年ものあいだ、迫害にたいしてはただ従順、侮辱にたいしてはひたすら忘れようとすることによって耐えてきた。

しかし、いまや、予言者としてのみならず、政治家として、将軍として、アッラー神への信仰にもとづく国家の建設へ、確信にみちた第一歩をふみだしたのである。彼は、

「卑怯は人を運命より救わず。」

と説いて、正々堂々と生きるべきことを主張した。また、

「あなたがたは永久に生きつづけられるような気持ちで、この世のために一生懸命働きなさい。

しかも、明日にでも死ぬ覚悟で、あの世のために真剣に働きなさい。」

と語って、働くことの大切さを教えた。

神への絶対的信頼からわきでてくるマホメットの教えは、しだいに多くの人々の信仰を集め、互いに争い合っている諸部族を仲良くさせていった。

その結果、アラビア人たちは悪いユダヤ人にうまく利用されてバカな目に合わされることも少なくなり、ヤスレブは「予言者の町(アラビア語でメジナ)」といわれるようになるほど、マホメットを中心として目ざましく進展しはじめた。

もちろん、なかにはマホメットのBの出の勢いをねたむ者もいた。

アッラー神を信じようとしない者もいた。

しかし、マホメットにとっては、それらの少数の者などは全く問題ではなかった。

マホメットの目標は クライシュ族を打倒し、アラビア全土の信仰の的になっているカーバ神殿を、自分の支配下におくことにあったからである。

それは、アラビア半島の統一を意味する。

しかし、広大な砂漠にちらばっている諸部族を統一するのは不可能に近いことだといえる。

マホメットはまず、メジナ(これからはヤスレブをメジナと呼ぶ)を神中心の国家として統一するために、「メジナ憲章」というものをつくった。

これによって、メジナ内部の協力体憫や秩序をシッカリとかため、新しい国家建設の最初の基礎をきずいた。

9 パドルの戦い top

メジナの内部がシッカリと統一されるにつれて、マホメットは積極的に外部へ働きかけるようになった。

砂漠でクライシュ族の隊商を襲撃しはじめたのである。

その主な目的は、メジナのアラビア人の収入増大とメッカの経済力の破壊にあった。

私たちには、これは大変に悪いことのように思われる。

しかし、強い者が弱い者からうばいとるのは、当時の砂漠では合法的で名誉ある生活手段たったのである。

六二四年一月、マホメットは ダッカとタイーフを結ぶ道路上にあるナフラに出撃して、クライシュ族の小人数の隊商をおそい、一人を殺し、二人を捕虜にした。

この六週間後のこと、千頭のラクダをつらねたクライシュ族の大隊商が、シリアからメッカヘ戻りつつあるという情報が伝えられてきた。

一億五千万円ほどの商品を積んではいるか、護衛は七十人ぐらいしかついていないという。

「よしっ、その隊商を襲撃して、商品をすべてうばいとり、クライシュ族に大打撃をあたえてやろう。」

マホメットはただちに三百二十一名の勇猛な信者をひきいて、隊商の道すじにあたるパドルへ向かって出発した。

「マホメット出撃!」

この情報はたちまちメッカに伝えられ、クライシュ族は隊商を守るために、九百五十名からなる軍隊を送りだした。

彼らはパドルへ向かう途中で、幸いにして隊商がマホメットの襲撃をうまくのがれたことを知ったが、

「いまこそ、マホメットを殺す絶好の機会だ、ナフラで襲撃された仇討ちもしなければならぬ。

このまま軍を進めて、マホメット側を全滅させてしまおう。」

と決議して、メッカヘ引返そうとはしなかった。

こうして三月十五日、両軍はパドルで決戦の時を迎えることになった。 日本でいうならば、まさに天下分けめの関が原の戦いにひとしい。

マホメットにしたがう者はわずかに三百二十一人、三倍近い敵軍を前にして低地に陣をはり、決死の覚悟をかためた。 はるかなる砂丘の上では、敵の軍勢が右に動き左に走る。

マホメットはそのようすをじっとにらみつけながら、静かに神に祈った。

「アッラー神よ。

もしも我らがここでやぶれ去るならば、この地上にはあなたを礼拝する者がいなくなってしまうでしょう。

今日の勝利は、かならず我らのうえにあらしめたまえ。」

やがて、敵の大軍はあれ狂う大波のようにおし寄せてきた。 |

バドルの古戦場

|

斬る、突く、ぶちあたる。

互いに入りみだれて戦いつづけているうちに、人数の少ないマホメット軍はしだいにおされ気味になってきた。

ファイトには燃えていても、人数が違う。力が違う。どうしてもズルズルと後退させられてしまう。

ついに勝敗は決したかと思われたとき、今まで雲のうしろに隠れていた太陽がにわかに輝きはじめた。

アッラー神の助けなのかもしれない。

アラビア特有の強烈な日光に目をくらまされて、勢いに乗る敵軍が一瞬たじろいたとき、マホメットはひとにぎりの砂を敵軍に投げつけて、味方の勇士たちに大声で呼びかけた。

「見よっ! 神は我らの味方をしてくださるぞ。いまこそ全力をあげよっ!」

その声は、敵にも味方にも雷のようにとどろきわたった。

味方は勇気百倍して、猛然と反撃に移った。

太陽はますますはげしく照りつける。

形勢は全く逆転してしまった。

敵軍は太陽の光に目をふさがれ、マホメットの言葉に心をくじかれて、われさきに逃けだしはじめた。

このようにして、パドルでの戦いはマホメット側の大勝利に終った。

敵軍からは百五十名に近い戦死者と捕虜がでたバ气味方の戦死者はわずかに十四名しかいなかったのである。

この勝利によって、マホメットはますます多くの人々から信頼され、尊敬されるようになり、宗教的にも、政治的にもメジナでは最高の地位につくことができた。

そして、この戦いをさかいとして、彼の教えは「イスラム教(神にたいして絶対に服従する宗教という意味)」といわれるようになった。

イスラム教には『コーラン』という聖典(マホメットの死後に編纂された本)があるが、パドルの戦いについては、『コーラン』のなかに、つぎのように記録されている。

彼ら(クライシュ族のこと)を殺したのは、そなた(マホメット)たちではない。

神が彼らを殺したもうたのだ。

そなたが射たとき、実はそなたが射たのではなく、神が射たもうたのだ。

これは信者たちによい経験をさせようとして、神がなしたもうたことだ。

まことに神は何事もよく知りたもう。(第八章一七節) |

『コーラン』に説かれているこれらの言葉はすべて、神からマホメットにあたえられたものであると信じられているのである。

マホメットはパドルの戦いを「救済の日」と呼び、これ以後は征服への道をまっしぐらに歩みつづけるようになった。

「剣は、天国および地獄の鍵である。

神のために流した血の一滴、武装してすごした一夜、それは二ヵ月の断食や祈りにまさる。

しかも、戦場において神のために倒れた者は、何人といえども一切の罪を許される。」

彼のこの言葉が砂漠の戦場に響きわたるとき、イスラム教徒は無敵の進撃ぶりを示した。 しかし、敵はクライシュ族だけではなかった。

彼にとってはメジナに住むユダヤ教徒もまた、油断のできない強敵であり、砂漠をさまよう放牧の民ベドウィン族の忍者のような恐ろしい敵であった。 |

『コーラン』

|

10 メッカ攻略 top

砂漠の戦場からメジナにもどってきたマホメットが、ある日、はげしい暑さをさけて、ミモザの木の下でまどろんでいたときのことである。

彼は剣をはずして木につるしていた。

それはシリア製の美しい長刀で、銀の柄には見事な彫刻がしてあった。

近寄ってくる人の気配でふと目をさますと、見知らぬ男が剣をかまえている。

鋭い目つき、チョコレート色の皮膚、砂漠に生きるベドウィン族だ。

身を起こして剣を手にするひまはすでにない。

瞬間、かみつくような夏の日ざしが剣のさきにきらめき、はげしい気合いがほとぼしった。

「覚悟しろっ! いまとなっては、おまえをわしから防げる者はいないんだ!」

白刃はギラリとゆらめいて、ひと突き必殺の距雎にせまった。

昼さがりの静寂をやぶって、その男の息づかいだけが、獣(けもの)の息のように伝わってくる。

「いや、神がいる。」

マホメットは暴漢をにらみつけたまま、平然としていいはなった。びくともしないのだ。

そのすさまじいまでの気力に圧倒されて、暴漢は思わず兇器を取り落としてしまった。

ハッとしたときにはすでに、マホメットがそれを拾い取り、胸毛とにピタリとつきつけていた。

「さあ、いまとなっては、誰がおまえを助けてくれるか。」

状況は全く逆転、彼の太い眉毛の奥にランランと光る目に射すくめられて、殺し屋はくずれるように地上に伏し、

「誰もいない。」と、力なくいった。

「よろしい。ではあわれみを、わがアッラー神から学ぶがよい。」

マホメットの言葉はやさしく静かであったが、それだけに相手の腹の底まで響く重みを持っていた。

足元にうずくまる暴漢、アラビアの太陽を全身にあびてきぜんと立つマホメット、中背だが、顔も胸も巌(いわお)のように、ガッシリしている。

ほおからあごにかけてはえている真っ黒なひげが、ひたいをつつむ真っ白なターバンによく似合って、ひときわたくましく見える。

皆さんはこの勇ましい話に、西部劇の一シーンを思い浮かべないであろうか。

確かに、マホメットには西部の王者をしのぐファイトがあり、たくましさがあったのである。

彼は砂漠で山で、ベドウィン族やユダヤ教徒やクライシュ族と戦って連勝しつづけた。

やがて六二七年の三月、クライシュ族は最後の力をふりしぼって反撃にでてきた。

一万に近い大軍をつくって、メジナに向かって攻めよせてきたのである。

マホメットは彼らの襲来を知るや、ただちに三千の部下を指揮して、メジナ市の周囲に塹壕を掘らせた。

敵の侵入の恐れがあるところにはすべて塹壕を掘らせたので、この戦いは『ハンダクの戦い』(アラビア語では塹壕のことをハンダクという)といわれている。

アラビア半島ではこの時まで、戦いに塹壕が使われたことは一度もなかった。

マホメットは弟子のペルシア人からこの新戦術を学んだのである。

三月三十一日、敵の大軍はメジナ市をかこんで、八方から攻撃してきた。彼らは

――ひともみに、もみつぶしてやるぞ――

と、勢いよく攻めよせてきたが、塹壕から反撃してくるイスラム教徒の新戦術にどぎもを抜かれてしまった。

見えないところから急にとびだしてくるのだから、どうにも始末におえない。

はじめは「ひともみ」だと思ったのに、三週間たっても市内に一歩も足を踏み入れることができなかった。

彼らはしだいにあせりはじめた。

しかもいっそう具合の悪いことに、この季節にはめずらしく冷たい風が吹きすさび、野営の兵士たちをふるえあがらせた。

この結果、敵の大軍はすっかり戦意を失い、四月のなかばごろにはチリジリになって、メッカヘ引揚げていってしまった。

クライシュ族にとって、この『ハンダクの敗戦』は致命的なものであった。

彼らは二年間の歳月と財力のかぎりをつくして大軍を組織したのに、わずかに六名のイスラム教徒を殺しただけだったのである。

当然、クライシュ族の勢力はこの敗戦をきっかけにして、太陽が沈むようにグングンおとろえていった。

逆に、マホメット側はこの包囲をはらいのけたことによって、

――クライシュ族との長い苦しい戦いも、数年のうちにかならず勝利のうちに終わるであろう――

という明るい確信をいだくことができた。

「神への道を邪魔する者は絶対に許さぬ。」

マホメットはしばしば戦線の先頭に立って剣をふるい、次々と征服の範囲を広めていった。

そして、ついに「ヒジュラ」から九年めの六三〇年(マホメット六十一才)の一月十一日、彼は一万のイスラム教徒をひきいてメッカにせめこんだ。

すでにクライシュ族は抵抗する気力を失っていた。

ほとんど一戦もまじえないでカーバ神殿にのりこんだマホメットは、そこにまつられているいろいろな偶像(木や石でつくられている迷信的な像)をかたっぱしからたたきこわして叫んだ。

「真理はきた。虚偽はほろびた。いまこそ虚偽はほろびた!」

この時、カーバ神殿の内外には三百六十もの偶像と、イエスおよび聖母マリアの画像などがあったが、偶像はすべて破壊されて火にくべられてしまったという。それだけではない。

マホメットはイスラム教徒に命じて、メッカ市外にまつられている偶像までも、徹底的に破壊させてしまった。

そして、全アラビア人の心のふるさとともいうべきカーバ神殿だけを、イスラム教の聖地として尊ぶことにしたのである。

11 「アッサラーム・アレイコム」

top

マホメットはメッカに二ヵ月滞在し、三月にメジナに帰った。

彼の教えは、メッカ征服後はめざまし卜勢いでアラビアの諸部族の間に広まっていった。

まるで津波のように、つぎからつぎへとアラビア半島じゅうにおおいかぶさっていったのである。

六三二年(マホメット六十三才)の六月八日、マホメットは死に際して、

「誰か私に打たれたことのある者がここにいるのなら、いまのうちに私を打ってくれ。

誰か私に金を貸している者があれば、私の持っているものを持っていってもらいたい。」

と語ったという。

彼は息をひきとるまで、そのあだ名のとおり「アミーン(誠実)」であった。

「マホメット死す」という知らせを聞いて、イスラム教徒はみな動揺したが、アブー・バクルだけは落ち着いた口調で、ざわめいている人々に、

「マホメットを崇拝していた者にとって、マホメットは確かに死んだ。

しかし、神を崇拝する者にとって、神は生きている。

神は死にたもうことはない。」

と語りかけ、彼らの不安をしずめ、信仰心をはげましたと伝えられている。

マホメットは、六十三才で死ぬまでに五十回以上も戦争をしたといわれている。

たとえそれが、限られた時期の限られた地域内だけのことではあっても、剣を信仰普及の手段に用いたことは、けっしてほめられるべきことではあるまい。 |

床下に墓のあるマホメットの自宅

|

しかし、彼は無政府状態にあってまずしさにあえいでいた砂漠の民を統一し、一代のうちに大イスラム教国の基礎をきずきあげた。

これはとても、なみたいていの人間にできることではない。

広大な砂漠に輝かしい神の国を急速に建設するためには、剣の力を借りないわけにはいかなかったのかもしれない。

マホメットの死後、イスラム教はおどろくべき勢いで世界じゅうにひろがっていき、約一三五〇年をへた今日では、およそ四億に達する信者がいる。

にもかかわらず、私たち日本人のうちには、せいぜい千人前後の信者しかいない。

なぜだろう。考えられる理由としては

一、砂漠に生まれ砂漠に育ったこの教えは、温暖地帯に住む日本人の肌には合わない。

二、アラビア語の習得がむずかしい。

三、イスラム教には、キリスト教のような宣教師がいないから、教えが広まりにくい。

四、イスラム教の礼拝堂は日本全国に二つ(東京と神戸)しかないので、教えの広がり方がどうしても限られてしまう。

このほか、数えあげればさらにいろいろな理由があるだろうと思う。

皆さんも、機会があったらイスラム教の礼拝堂へぜひ一度いってみるがよい。

白い礼拝帽をかぶった信者たちが、マホメットの教えをまとめた『コーラン』を声をあげて読みながら、メッカの方角へ向かって熱心に礼拝している姿を、実際に見ることができる。 |

イスラム教のお祈り。上図右から左へ、下図左から右へ。お祈りを七つの動作にかけて描いたもの。 一日に五回、どこででも行なう。

|

彼らは互いに、

「アッサラーム・アレイコム(あなたのうえに平和がありますように)。」

「ワ、アレイコム・サラーモ(あなたのうえにこそ平和がありますように)。」

と挨拶をかわし、この教えを信じる喜びをなごやかにわかち合っている。

そこには血ぬられた戦闘的気分は少しも残っていない。

『コーラン』にしるされているイスラム教の教えの根本精神は唯一の神にたいする絶対の信仰であり、神の慈悲の力を徹底して信じるところにある。

その信仰のために具体的にはどんなことをするのが、『コーラン』のなかにはくわしく記録されている。

そのうちの二、三を紹介してみよう。

一、メッカの方角に向かって、一日三回の礼拝を行なうこと。

後世の法律書では 一日五回の礼拝を信者の義務としている。

二、ラマダーンの月(九月)には、一ヵ月間の断食をすること。

断食とはいっても、一ヵ月間、何も食べないわけではなく、日没から翌日の日の出までは自由に食べることが許されている。

三、カーバ神殿へ巡礼にいくこと。

このほか、たくさんの規定があるが、それらの規定は今日でもおおむね忠実に守られている。

私は実際にアラビア人の部落を訪問したことがあるが、彼らは豚肉をけっして食べない。

『コーラン』のなかで禁じられているからである。

いろいろな規定のうちで特に注目すべきものは、

「異教徒との戦い以外では、殺人をしないこと」である。

マホメットは信仰を広めるため以外には、けっして、やたらに人を殺すようなことはしなかったのである。

彼はやさしい心の持ち主であった。

特に子供たちを深く愛し、悲しんでいる少年などを見ると、なぐさめるために全力をあげるほどであった。

彼のそのやさしさや「アミーン」が、やがては私たちの心に強く、広く訴える日がきて、仏教やキリスト教のように、多くの日本人の血となり肉となることもあるかもしれない。

「アッサラーム・アレイコム。」

マホメットは、この言葉が世界じゅうに響きわたることを、なによりも望んでいたにちがいない。

さて、いよいよ読者の皆さんとおわかれするにあたって、私もまた、この美しい響きをもつ言葉を、心から皆さんへ贈らせてにいただくことにしょう。

「アッサラーム・アレイコム。」

top

**************************************** |