|

****************************************

Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体

Ⅰ 産業革命と化学工業

一章 化学工業の母、硫酸 《硫酸》

top

硫酸を大量生産したヨーロッパ

1 はじめに

私たちがふだん使っている生活用品は、一体どのくらいの種類があるだろうか?

本当にかぞえあげたらきりのないほどだろう。

しかし、たくさんの生活用品も、何でできているか、原料は何かを考えたら、案外その種類はわずかなものではないだろうか。

同じ鉄から、どれだけのものができるか考えてみるといい。

同じガラスから、皿もできればコップもできる。窓ガラスから瓶までできる。

同じ化繊から洋服もできれば和服もでなる。ズボンもできればシャツもでよる。

それでは、ガラスや化纎がなにででよているか考えいくと――つまり、原料の原料を考えていったら、その縁類は、いくつかの化学薬品や、石や食塩といったものになってしまうだろう。

ガラスと石鹸とお豆腐――こんなにちがったものを、 ソーダと油脂=ダイスの油というふうに原料は、わずかになってしまう。

この巻では、そういう原料の原料になるもののうちで、基本になる原料を誰が、どうして発明し、それを作る工業をおこしたか、を書いたものである。

まず、大事な化学薬品である硫酸とソーダのお話から。

頃は今から二百年前の、産業革命の時代である。

2 本日休診 top

「きょうもまたおやすみか――」

せっかくやってきた病人は、ローパック先生の診療所にさげられた「本日休診」というふだを見て、すごすごとかえっていく。オランダがえりのお医者さんだというので、ローパック先生の診療所は、ロンドンの町の人だもの評判だったが、なにしろおやすみぽかり。一年の半分もやっていればいいほうである。

町の人のうわさでは、ロンドンにくるまえも、ローバック先生はバーミンガムでやはり診療所をひらいていたが、やはりおやすみが多かったけれど、これほどではなかった、という。

診察をそっちのけで、ローバック先生は、一体なにをやっているのだろう?

実は、ローバックは、はるか北の都会、エジンバラの近くのプレストンパンスという町に、新式の硫酸工場を作ったばかりだった。

この工場で作った硫酸は、質もよく安いのでとぶように売れた。

医者をやっているより、このほうがずっともうかるので、ローバックは一年の半分をここですごしていたのだった。

いまから百十五年ぐらいまえのイギリスのお話である。 |

|

3 化学のすきなお医者さん top

お医者さんが、どうして硫酸つくりという化学者の仕事をやるようになったのだろうか?

この頃イギリスには、いまのように、医者になる学校と化学者になる学校とわかれていなかった。

化学の好きな人は医学を勉強するよりほかに道はなかったのである。

ローバックもエジンバラ大学で医学を勉強し、薬品を取り扱ってっいるうちに化学が好きになってしまったのだ。

そしてその頃、勉強ずきの青年たちがぎまってオランダヘいったように、ローバックもアランダの大学へ勉強しにいった。

オランダからかえった二十五歳のローパックは、イギリス中部の都会バーミンガムで診療所をひらいた。

人柄もいいし、腕もいいので、なかなかはやったが、やはりすきなのは化学の実験。

診療所のわきに実験室をつくり、診療をやすんでは実験をやっていた。

4 金属と科学薬品の町 top

南に鉱山をひかえたバーミンガムの町は、鉱山からとりだされる、いろいろな金属――鉄、鉛、銅、金、銀――、それに宝石を製造したり、細工をする仕事でさかえていた。

しかし、こういう仕事――金属工業には、たくさんのいろいろな化学薬品がいる。

たとえば、銅を作る仕事場では銅の鉱石にはよく、金や銀がまざっているから、そこから金だけをよりわけるのに硝酸が使われた。

硝酸は、銅や銀をとかしてしまうが、金だけはとかすことができないことを利用するのだ。

また、その硝酸をどうして作っただろうか。

ローバックのころには硝酸は硝石(硝酸カリ)に硫酸をかけて作っていた。

硝石は、火薬の原料(硝石に硫黄、木炭をまぜあわすと里一色火薬となる)でもあったので、たくさん作られていた。

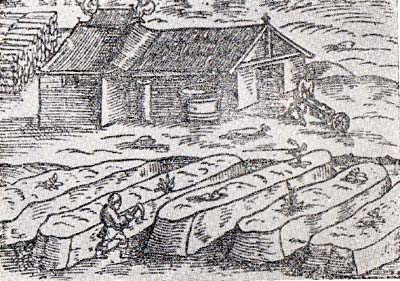

たとえば図を見てください。

これはその頃の、硝石を作る畑で、土に羊や豚、馬の糞や尿などをうめ、それがくさると窒素分ができるから、これに木灰の汁(木の灰を水にとかした上ずみ――炭酸カリ)をかける。 すると土が、硝石分(硝酸カリ)にとなから、これをわけるのである。

つまり、こうなる。 |

ドイツの硝石畑(1580年の絵から)

|

動物の窒素分(硝酸分)+ 木灰の汁(炭酸カリ)→硝石(硝酸カリ)

硝石(硝酸カリ)+ 硫酸→ 硫酸カリ+硝酸

化学の好きなお医者さん、ローパックにとって、バーミンガムという町は、町全体が化学の実験室のようなものだった。

「ひとつ、硝酸や硫酸やそのほかの化学薬品を作る工場を造って売り出したらもうかるぞ。」

ローバックは、一人の友だちと、バーミンガムの片隅に、化学薬品製造所をつくった。

一七四三年のころである。

5 お化けのような硫酸製造機 top

「硝酸をかけてください」といわれると、ローバックは、炉の上においたガラス器の中に硝石と硫酸をいれて、作った。

その硫酸を作るには、こんなふうにした。

厚いガラス球の中に、硫黄と硝石をませていれ、炉の火にかける。

硫黄はもえてガス(低硫酸ガス)になる。

それが硝石の働きで、べつのガス(無水硫酸)にかわり、これが管をとおって、水をいれた別のガラス器にはいる。

このガスが水にとけると、うすい硫酸ができあがる。

つまり、

(もえる) (硝石の働き) (水にとける)

硫黄――――亜硫酸ガス――――――無水硫酸――――硫酸

だが、バーミンガムの金属工業は、ますますさかんになっていった。

硫酸や硝酸がどんどん必要だ。

これは、イギリスの各地でそうであった。イギリスの産業革命は、はじまろうとしていたのだ。

だから――

「こんなやりかたでは、とても硫酸や硝酸作りがまにあわないぞ。」

と考えたのは、ローバックだけではなかった。

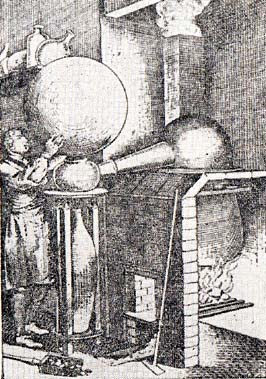

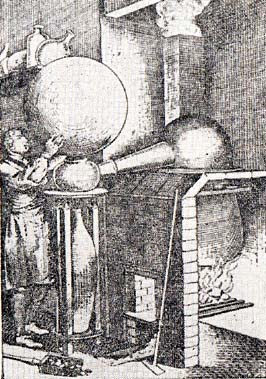

九年前の一七三七年にも、やはり、医者で化学者のワードという人が、ロンドンの近くのリッチモンドというところで、思いきり大きな硫酸工場を作っていた。

ワードの工場には約二三〇リットルもあろうというガラス球のおばけのような硫酸製造器が百台もならび、白い蒸気がもうもうたちこめるのが、ガラス球をとおして見られた。

一台で約十二、三リットルの硫酸ができた。

たくさんの硫酸がいっぺんにできるので、値段も安くぱなったが、それでももっとたくさんの硫酸が必要だった。

もっと大きな製造装置をつくればいいかもしれないが、そんなバカでかいガラス器具をつくるわけにもいかなかった。

それにガラスは、いまと違って高価なものだった。

われれば危険でもあり、たやすく取替ることもできなかった。

ガラス製の器具では硫酸の大量生産は、とても無理だった。 |

ワードの装置

|

もっと大きな製造装置をつくればいいかもしれないが、そんなバカでかいガラス器具をつくるわけにもいかなかった。

それにガラスは、いまと違って高価なものだった。

われれば危険でもあり、たやすく取替ることもできなかった。

ガラス製の器具では硫酸の大量生産は、とても無理だった。

6 鉛の箱の中で top

「なんとかしなければ、いけない。」

あれから三年、小さなガラス製器具であくせくと硫酸を作り続けてきたローバックは、大量生産のできる硫酸製造器の発明を思い立った。一七四六年のことである。

「なるほど、実験室でわずかの硫酸を作るのなら、ガラス製の器具でもいいだろう。 ガラスは硫酸にであうても、くさることはない……。

しかし、これは大量生産には向かない。

実験室と工場とはちがうんだ……。」

とローバックは考える。

「硫酸におかされない別の材料はないだろうか?

鉄はだめ、銅はだめ、金や銀はいいがまさか、こんな高価なもので作るわけにはいかない。

となると、鉛しかない!」

鉛は、硫酸におかされないし、わりあい安い金属だ。

ローバックは鉛の板で、鉛の箱をこし

らえ、この中で硫酸を作ってやろうと考えた。

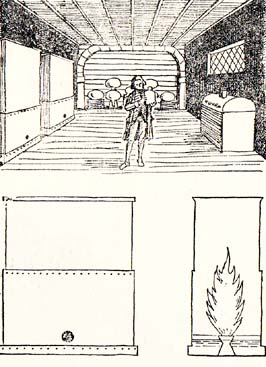

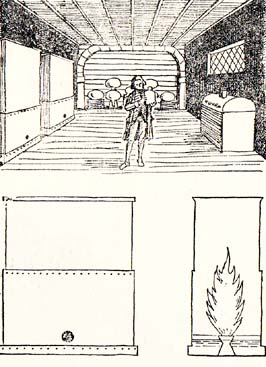

まず、木で枠をこしらえそのまわりを、何枚もの鉛の板をはりつけて、鉛と鉛とは鉛の鋲でしっかりとめた。

右の下の図を見るとわかるように、この鉛の箱(鉛室)の底には水があって、その上で硫黄と硝石がもえているのが見える。

こうして、しだいにこの水の硫酸分か多くなっていくのである。

ローバックの作った鉛室は、底の広さ、縦、横、一八〇センチメートルぐらいの小さなものだし、高さも大人の背よりすこし高いぐらいのものだった。

けれども鉛製だということは、いくらでも、すきなだけ大きなものにできるということだ。 こういうことは、ガラス製ではできないことである。

(実際、ローバックのあと、この鉛室の大きさは、十年後には、縦、横それぞれ二倍、三十年後には縦七倍以上、百年後には縦が十五倍、横六倍以上、高さも八倍以上の大きなものが作られている。値段も、もとの九分の一ぐらいでできるようになった。) |

上の図の左方は、初期の鉛室。

下の図は左方が鉛室の正面、右方はその内部。

|

「よし、鉛室を使った硫酸工場を作ってやれ!」

大量生産の見通しのついたロールバックは、友だちと、母校エジンバラの近くのプレストンパンスの町に、硫酸工場をつくることになった。

わからないことは、エジンバラ大学から教わればよかった。

一七四九年、この新式の硫酸工場には、何十台もの鉛室がならび、いっぺんにたくさんの硫酸ができるようになった。

ワードの作った硫酸のたった四分の一の値段で作れるので、それはとぶように売れた。

ローバックはもう自分が医者であることも、すっかり忘れてしまった。

いきおいロンドンの診療所もいつもおやすみばかり。

7 織物業にさえられて top

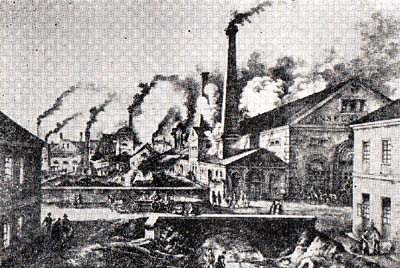

その後、ローパックの発明した鉛室式の硫酸製造法は、イギリス各地はもちろん、ヨーロッパにどんどんとひろまっていった。

ローバックたちは、この方法をなるべく秘密にしていたのだが、ローバックの工場で働いていた職人が、これをこっそり、方々へ伝えてしまった。

ロンドンにも、ランカシアにも、リースにもしらぬまにこの硫酸工場がたてられ、ローバックたちが、あわてて自分の発明を特許にしようと思ったときにはもう、だれもがそれをしっていて、特許係の役人は、「古すぎてだめですよ」というほどだった。

でも、どうしてローバックの製法は、こんなにもひろまっていったのだろうか?

それは、硫酸を使う工業がますます発展していたからである。

硫酸ははじめのうちは、ただ金属工業にだけ使われていたが、その後、これが織物のさらし粉や石鹸用のソーダになくてはならないものになってきた。

イギリスの産業革命は、糸や織物の工業を中心にして進み始めていたのである。

こういう工業とのつながりができて初めて、ローバックの作った硫酸製造法の価値がますますはっきりわかってきたのだ。

しかし、ローパックは、こういう硫酸工業のさかんなさまを見ながら、自分は貧乏のどん底につきおとされ、さびしく死んだのである。

それには、こんなわけがあった―― |

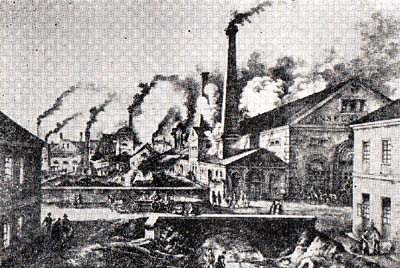

産業革命当時のイギリス工場風景

|

8 新しい技術のために top

ローバックという人は「金もうけをすればそれでよい」という人とはちがっていた。

彼は、産業をすすめることで人のくらしをゆたかにしようとした。

産業をすすめるためには、お金のことは考えずに新式の技術はどんどんと取入れ、一方では医者として、働く人たちの健康に心をくばる、やさしい気持ちをもっていた。

新式の硫酸工場を作ったあと、新式の大製鉄工場作りにとりかかった。

鉄鉱石から鉄をとりだすのに、コークスを使ういうやりかたが、まだ始ったばかりのころだったが、(一七一七年にダービーが初めて木炭のかわりにコークスを使う製鉄法を考えだした)すぐさまこの方法が有望だと考え、グラスゴー近くのキャロン川のほとりに、キャロン大製鉄所を作った。

溶鉱炉はもちろん、水車やフイゴまで、第一流の技術者をよんでつくりあげた(一七六〇年)。

ローバックの新しい技術を取入れようという気持ちは、やむところをしらなかった。

今度は、この製鉄所に鉄と石炭とをおくるために、近くのボーネス鉱山を買いとった。

が、これがいけなかった。この鉱山をきりひらくことはとてもむずかしかった。

石炭のあり場所が悪かった。掘れば掘るほど崩れ、水がわいてきた。しかし、ローバックはくじけなかった。

硫酸工場や製鉄工場でのもうけをつぎこみつぎこみ、新しい技術を取入れて、戦った。

そんなある年の夏、一人の若い技術者が、一枚の紹介状をもって、ローバックの前にあらわれた。

紹介状にはこう書いてあった。

「この紹介状持参の者は、ジェームズ・ワットといい、私の実験室で働いている者です。ジョセフ・ブラック」

「ああ、エジンバラ大学のブラック博士……。炭酸ガスとアルカリの研究で有名な……二年ほどまえ、キャロンでお会いしました。」

そうこたえたローバックの前に、ワットがしめしたのは、考案したばかりの蒸気機関の設計図だった。

それは、まだ、水汲みにしか使えないものであった。

しかし、鉱山の湧水になやまされていたローバックは、すぐとびついた。

「結構です。どうぞ研究をおつづけください。設計図の権利を買いとりましょう。」

しかし、その後、七年間のボーネス鉱山との戦いはひどく不利だった。

あらゆるもうけと家財・知人からの借金をつぎこみ、買いとったワットの設計図も売りとばすしまつであった。

そして、ローパックは、一七七二年、ついに破産した。

硫酸工場も、製鉄工場も人手にわたり、彼は晩年を石炭輸送船の親方として一七九四年、さびしく死んだ。

だが彼の作った工場は、彼のまずしさをよそにますます発展していった。

ローバックは金もうけよりも新しい技術の完成を大事にした人であった。

9 わが国最初の硫酸工場 《特別読物》

top

明治五年、大阪の淀川ぞいの造幣局に、わが国最初の鉛室法の硫酸工場ができた。

硫酸は造幣局で金や銀の分析用に使われた。

イギリスやフランスより七百三十年以上おくれたわけである。

そこで政府はイギリスからフィンチという技師をよんで、その指導をうけた。

明治十二年になって、同じ大阪に、政府の力も、いわんや外国人の援助もうけない、民営の硫酸製造所が生まれれた。

フィンチに学んだ豊原由太郎が創立したのである。

しかし、せっかく作った硫酸も、日本ではさっぱり売れず、ほとんど中国に輸出してしまった。

硫酸を大量に使うほかの工業が、まだ充分発達していなかったからである。

しかし、明治十九年に高峰譲吉博士は、アメリカからりん鉱石をもちかえり、これと硫酸とで過りん酸石灰という人造肥料(りん肥料として大切)をつくることを教えてから、硫酸の使い道がひろがってきた。

これは、りんをふくむ骨粉を使ってもよいので、魚や牛の骨の出る地方で大事な作業になった。

が、やはりこの硫酸工業はなんといっても、日本のソーダ工業と結びついて発展していったのである。

二章 産業革命をささえたソーダとさらし粉 《ルブラン法ソーダ》

top

ルブランの死とマスプラッ卜の成功

1 はじめに

発明家のなかには、自分の発明で大金持になる人もあれば、一方、その発明にもかかわらず、貧しいうちに死んでいく人もある。

硫酸工業を最初に作ったローバックは、自分の作った工業がさかえていくのを見ながら、貧乏のうちに死んだ。

もしローバックが、前にお話したように、新しい技術をどしどし応用するよりも、金もうけのほうが大事だと行え、むずかしい鉱山の開拓をはじめなかったら、ローバックもきっと大金持のまま死んだだろう。

というのは、硫酸工業は、そのあとでおこったソーダやさらし粉の工学にとっては、なくてはならない物だったからである。

なぜかというと、これからお話するように、フランスのルブランが発明したソーダ製造法では、ソーダは食塩と硫酸から作られるし、その時一緒にできる塩酸からは、イギリスのテナントが発明したさらし粉の原料である塩素ガスができるからである。

でも、なぜソーダやさらし粉の工業かおこったのか?

それは織物業かさかんになったからである。(イギリスやフランスの産業革命はそこから始った。)

織物を仕上げるには、まず織物のあいだにまざっている不純物(木綿ならろう分、麻ならゴム質)を、アルカリや石鹸であらいおとす。

つぎにあとで染めるために、織物をさらして真っ白にしておく(漂白)。

これにさらし粉がいる。つぎにまた洗濯する。

最後に、毛織物(羊毛)なら酸やアルカリなどで、表面をととのえる。

どの場合にもたくさんのソーダ(アルカリ、石鹸の原料)とさらし粉がいるのである。

では、まず、ルブランの話からはじめよう。彼は、最後にはピストル自殺をする気の毒な発明家だ。

2 ニコラ・ルブランという男 top

ー七九〇年三月二十七日、ところはパリのある弁護士事務所の一室――。

思いつめたような顔をした男が、弁護士の前に、かさばった鞄をさしだしている。ニコラ・ルプランである。

「弁護士さん、この鞄をあずかってください。ただし、五〇年間ですよ。」

「五〇年も?」弁護士はびっくりしたが、何かわけがありそうなルブランを見て、彼はうなずいた。

彼は、ドアを出ていくその男のうしろ姿に、不吉なものを感じた。

それから六十六年め。フランスの科学院は、この鞄を発見した。

出てきた書類には、ルブランが初めて硫酸と食塩からソーダをつくりだしたことがこまかに書かれていた。

ルブランは、一七八九年におこったフランス革命のさわぎのなかで、自分の不吉な運命を予感して、自分の発明の権利を子孫のために残しておこうと考えたのだろう。

3 ソーダを安く作れる人はいないか

top

フランス革命のおこる二十年ほどまえ、イギリスは産業革命のさなかにあった。

木綿織物工業は急に発達し、それにつれて織物を仕上げるために布をあらう石鹸がたくさん必要になった。

その原料のソーダやカリは、それまでは木を焼いた木灰から作られていたのだが、急にふえたソーダの需要に追われてみるみるうちにヨーロッパの森林はきりつくされてしまい、北アメリカの原始林にまで手をのばさなければならなくなった。

ソーダとカリを安く大量に作る方法が血眼でさがされ始めた。

フランスでも同じことだった。

フランスでは、有名なマルセイユの石鹸工場では、スペイン産の海草の灰からとったソーダから石鹸が作っていた。

十八世紀のはじめスペインとフランスの戦争で、その海草の灰の輸入はとまってしまった。

そこで一七七五年フランスの科学院は、ソーダを安く大量に作るむずかしい仕事のできる人を二万四千フランという高額な償金をつけて募集した。

前々から食塩――海の水だけでなく岩塩も――には、ソーダが入るっていることがわかっていた。

だから、無尽蔵にある食塩からソーダをとる方法を、募集したのだった。

三年たって、パリの哲学の教師たったマレルベという人が、うまい方法を考えついた。

それは食塩に硫酸を加えて、硫酸ソーダにし、ここからソーダを取り出すのに、それに木炭と鉄とを混ぜて、大鍋にいれて熱するという方法だった。 |

フランスの石鹸工場

|

マレルベは、これでまんまと懸賞金をもらい、パリにあった石鹸工場で、実際にこれを使った。

それから三年たってまた一人、それから六年たってまた一人応募してきた。

どの人も硫酸ソーダからソーダを取り出すところがマラルベ先生とちがっていた。

たとえば、硫酸ソーダに木炭と鉛を加えて熱するとか、石炭と酢を加えて熱するとかした。

つまり、食塩と硫酸からソーダを作る方法は何とおりもある。

しかし、何でもそうだが、これを工場で実際におこなうためには、なるべく安くどこでも手にはいる原料を使う、ということが大切だ。

鉄を使ったり鉛を使ったり酢を使ったりするのでは、安い値段でソーダができない。

懸賞募集があってから十二年もたった。

貴族オルレアン公の主治医をしていた四十五歳のルプランペ医者ではあったが、パリで化学の勉強をした人なので、このようすを見ているうちに、

「もっと、安い値段で、どこにでもある原料でソーダをつくろう。」

と考え、硫酸ソーダからソーダを取り出すのに、それに木炭と石灰石とを混ぜて炉で焼くという方法に気がついた。

つまり、

石灰石

↓

食塩+硫酸→硫酸ソーダ→黒灰→ソーダ(炭酸ソーダ)

↑ ↑

………… 木炭 水を加えて桶に

炉で焼く 入れて乾かす

この方法は、めでたく当選した。

けれどもどうも原料の割合に、たくさんのソーダがとれない。

これではまだ、工場での大量生産にはむかない。

4 「ルブラン先生、いいしらせだ」

top

一七九〇年のある日、ルプランが実験室にいくと、助手のディゼがニコニコしている。

「ルブラン先生、いいしらせだ。実験のとき、石灰石を粉にしていれてみたらどうだろう。

さっきためしてみたら、どうも結果がよさそう何です。」

石灰石のままでなく、それを粉にして使うと、たくさんのソーダがとれるのだ。

ルブランはディゼのことばをきいて、さっそく、粉にした石灰石を木炭、硫酸ソーダと一緒に白熱すると、思いがけないほどたくさんのソーダができることがわかった。

しかし、この大成功を目の前にしたルブランは、長いあいだ自分の実験、自分の発明した方法の研究が、その頃まだ二十歳の青年ディゼのたすけで完成したことが何となく気にいらなかった。

ディゼはまた、具合のよい炉も作った。

しかしルブランは思いなおして、ディゼと協力してまた実験を始めた。

そこで二人は、工場をたてて、もっとたくさんの量で実験したいということでまとまった。

ルブランが弁護士をたずねて、発明の書類をあずけたのはこの頃のことである。 |

フランスの化学者ルブラン

(1742~1806)は,食塩からソーダを

つくる“ルブラン法”を発明した

|

5 ルブランの死 top

ルプランたちは、オルレアン公に資金をだしてもらって、パリの郊外のサン・ドニに、世界でも初めてのルプラン法のソーダ工場を作った(一七九一年)。

この新しい工場からたちのぼる炉のまっ赤な炎は、夜空をこがして壮観だった。

一方、二年前におこったフランス革命は、ますます激しさを加えていった。

フランス王は死刑。貧しい農民や市民たちの革命政府は、貴族たちを続々死刑か追放にしていた。

ついに革命の火の手がオルレアン公にものびてきた。

一七九三年十一月六日、オルレアン公は裁判にかけられて死刑、財産はとりあげられた。

そのなかには、サン・ドニのルブラン工場もあった。

翌年、ルブランは工場からおわれ、その作り方の秘密は公開されてしまった。

しかしソーダがなければ、石鹸もガラスも織物工業もなりたたない。

革命政府もそのことに気がつき、ルブランに工場をかえした。もうその間、七年間もたっていた。

ルブランは、がんばった。資金あつめから、設備をととのえるのに、一生懸命だった。

だが、もうおそかったのだ。うまく仕事ははかどらず、奥さんは病気になりすっかり絶望した。

彼は、奥さんと救貧院にいれられた。ルブランはおいつめられたのだ。

一八〇三年。救貧院の裏手で、一発のピストルがとどろいた。ルブランは自殺したのだった。

こうしてルプランのソーダ製造法は、フランス革命のさわぎのために、いくつかの工場がたてられただけで充分発達しなかった。

しかしこれはイギリスに伝えられ、そこで大工業になった。

そのいきさつをしるには、冒険ずきなアイルランド生まれのマスプラットという人についてお話しなくてはならない。

6 冒険ずきなマスプラット

top

フランスの革命政府はついに倒れて、ナポレオンが政府をとった。

一八一〇年頃、ヨーロッパの人たちは、この全勝将軍ナポレオンに対するウエリントン将軍のひきいるイギリス軍の戦いを、かたずをのんで見まもっていた。

アイルランドのダブリンに生まれたマスプラットは、別に軍隊がとくにすぎではなかったが、十七のとき父に死なれ、一八のときに母に死なれ、とうとう困って、長らく奉公していたダブリンの薬品問屋をやめて、イギリス軍にはいることになった。

小さいときから丈夫で勇敢な男。いくつかの戦いで手柄をたて、ウエリントン将軍にひきいられて、スペインのマドリッドに入城した。

が、いまはとうとう熱病にかかって、ベッドにねたきりである。もうホトホト軍隊が嫌になった。

「ダブリンヘ帰りたいなあ」といつもリスボン港から出るアイルランドゆきの船のことばかり思っていた。 |

フランス革命

|

しかしやっぱりそのチャンスはなかった。しかたなしに、軍艦のりになることになった。

なってしまえばどこまでもやりとげるマスプロットだったから、フランスの要港ブレスト港の封鎖作戦には出る、アメリカ船の追跡もやる、で、小さな船の二級士官にまでなった。

こうなると、きびしい訓練の連続で、とうとう軍隊にあきあきしてしまった。

船がある港の沖合に錨をおろしたある晩のこと、マスプロット士官はついに仲間のひとりと脱走する決心をした。

くらい海にとびこみ、泳ぎに泳いだ。

いままでの戦いでたてた手柄も名誉もなげすてて、ただダブリンにかえりたくて泳いだ。脱走は成功した。

7 リバプールへいこう top

ダブリンで友人たちにあたたかくむかえられたマスプラットは、さて、何かひと仕事を、と考えたとき、子供のころ薬品屋て学んだ化学薬品の知識を使おうと決心した。

まず、塩酸を作ったりして、それを売ることにした。

そのうちアルカリを取り扱う商人とも仲良しになった。

その頃は、カリといっても、木の灰汁を使っていた。

またソーダといっても、海草の灰をやいて作ったものだった。

一八一八年、マスプラットは二十五歳になっていた。

ソーダやカリがどこでどう作られ、どのくらい必要か、ということもしだいにわかってきた。

ルプランの作ったソーダのことも、そして彼の悲劇的な死のことも、おそらくしったかもしれない。

すでに、スコットランド地方とインタランド地方のさかいをなかれるダイン川のほとりには、ルブラン式のソーダ工場がたてられ、石鹸製造に使われていた。 また、さらし粉の発明者テナントも、グラスゴーの近くのセント・ロロックスに、ルブラン式工場をたてた(一八一八年)。

|

マスプラット(1793~1886)は

“ルブラン法”によるソーダ製造

工場をつくり、イギリスに

はじめて重化学工業を創設した。

|

もちろん、そこにはソーダの原料になる硫酸工場も、ヨーロッパ式のものが作られていた(一八〇三年)。

「イギリスの産業は、いま木灰汁や海草からとれるアルカリにかわって、食塩と硫酸から作るソーダをしだいに必要としているのだ。」――こうマスプラットは思った。

しかし、マスプラットには新しいソーダ工場を作る莫大な資金はまだなかった。

が、いつでも工場が作れるように、ルブラン式製造法のくわしい勉強や、石灰石や木炭(または石炭)や岩塩のとれるよい場所をさがしていた。

「リバプールがいい。 あそこはソーダを必要とする羊毛工業がさかんだし、炭鉱にも近いし、近くから岩塩もとれる。 そうだ! リバプールへいこう!」

一八二二年、マスプラットは、したしい友だちにわかれをつけ、なつかしいダブリン港をあとに、リバプールへわたった。

運よく、リバプールのある古いガラス工場を見つけ、ここをソーダ工場にしようと、チャンスをねらった。

イギリスは、ナポレオンとの戦いのために、たくさんの金がいった。

税金は高くなり、産業をすすめるのがむずかしかった。

とくに、塩にかかっていた税金は大変なものだった。

そのため、ダイン川のほとりのソーダ工場も、セント・にロックスのソーダ工場も、なかなか発展していなかった。

が、チャンスはついにやってきた。塩税の反対運動か功を奏して、一八二三年塩税はおおきくひきさげられた。

「いまが、ソーダ工場を作るチャンスだ。」

準備は大体ととのっていた。 |

|

すでに、ローバック式硫酸工場をつくろうと考えて、木灰からとれるアルカリを売りながら、彼はその資金を作っていた。 そして一年がかりで、新式ソーダ工場を作ることができた。

8 ルブラン法はイギリスで発展した

top

マスプラットは、リバプールのソーダ工場を、織物仕上げに使う石鹸製造用に作った。

ひとたびその工場ができると、注文はあとからあとからやってきて、とても手におえなくなった。

工場はどんどんたてましされ、ついにひろげる土地もなくなった。

織物仕上げはイギリスの産業革命をすすめる中心の産業になっていたのである。

五年後(一八二八年)、マスプラットはアイルランドの友人をよんで、リバプールとマンチェスターのあいだのセント・ヘレナに別のソーダ工場を作った。

ここは土地も安く、昔からソーダを必要とするガラス工業のさかんなところであった。 |

産業革命時代のイギリスの織物工場

|

ゆたかな土地と、果樹園と、美しい流れのあるこの土地に、一大化学工場が現れたのだった。

それから近くのニュートンという農村にも、ウイドネスやフリントの村にも、続々とルブラン式のソーダ工場をたてた。

フランスで生まれたルブラン法が、イギリスでこのように発展したわけは、そのソーダが織物仕上げになくてはならない、アルカリや石鹸を作る原料だったからであり、ソーダは、イギリス産業革命の支えだったからである。

9 困った塩酸の取扱い top

ところが、マスプラットには頭のいたいことがいっぱいあった。

そのひとつは、食塩と硫酸からソーダをつくるときには、どうしても塩酸ガスが出てくるが、これをどうするかであった。

美しいニュートンの村やウイドネスの村にたてられたソーダ工場の高い煙突からは、この塩酸ガスがふきあげられ、それが風にのって、果樹園や野菜の葉をからしてしまった。

マスプラットはあたりの農民たちのものすごい反対をうけた。

友人がこのガスをちらばせない装置を考えたが、まだ値段が高くて、どうしてもマスプラットはそれをうけつけない。

彼は一八五七年、ソーダ製造から引退するまで、これに頭を悩ました。

が同じころ、マスプラットにとって強敵であったテナントがいた。

彼は、この塩素ガスからさらし粉を作る発明をしたのだ。

そして、マスプラットとは逆な道をとおって、ソーダ製造をも始めたのだった。

イギリスのソーダの製造は、マスプラットとテナントによって二分された。

今度は、テナントのお話にうつろう。 |

ソーダ工場の煙突から出るけむりは、

村の畑の大敵となった。

|

三章 必要は発明の母 《さらし粉》

木綿工業をすすめた「さらし粉」の発明 top

1 手のかかる布のさらし

グラスゴーに近いある小さなさらし工場に働いていたチャールス・テナン卜は、製糸工場で働いたこともあるので、見習いではあるが、なかなか、なまいきそうな若者だ。

布を大きな桶につっこみながら、

「おれは、ホトホト布のさらしが嫌になったよ。叔父さん、」

と工場の主人にはなしかける。主人はだまっている――。

「だってしょうがないだろ、こうしなけりゃさらしはできないんだから。」 といいたげな顔をして、

一八世紀のなかば、糸つむぎの機械はできる、織物の機械はできるで、イギリス中で織られる布は毎年大変な量になった。 そこで、こんな小さな工場にも、織物仕上げのために布は山とつまれてくる。

それなのに、その布をあらった後、さらす仕事がいかにものんびりしているのだ。

さらしておかねばあとで染めるのに具合が悪い。

すっかりさらしおわるのに、一ヵ月以上もかかるのだ。

その頃の布のさらしは、日光を使って、大変な時間をかけたものだ(天日さらしという)。

まず布を大きな桶に入れる。そこに灰汁と熱湯をそそぐのだった。

この汁を底から流してしまい、上からまた灰汁をそそぐ。

こうしてなんども灰汁で洗ってから、布を芝生にひろげて太陽の光でさらすのだ。

布はいつも湿らしておかなければならないので、夜どおしで布に水をまいた。

つぎの日は、布をまた灰汁につけ、つぎの日はまた天日にさらし、これを二十回ちかりかえしてから酸に数日つけ、最後に石鹸であらうのである。 |

布のさらしとさらし場(19世紀のはじめ)

|

布がそれでもまだ白くならなければ、また灰汁や天日でさらしたりするので、長い日数がいっそうのびた。

しかもイギリスは霧が多くて、天気のよい日がすくない。

それで麻布などは、オランダまで運んで、そこで天日さらしをやるほどであった。

そうなれば、さらしは三ヵ月ぐらいかかるだろう。

嫌になったのは、テナントだけではない。工場主たちも困りきった。

もっと何とかさらしがはやくできれば、それだけもうかるのだ。

それに、天日さらしに使うあの広い芝生のさらし場がいる。広い土地を買わねばならぬ。

そのため、スコットランド中の工場主は、組合を作って、さらし場のために資金をかしだしていた。

だから、ローパックが硫酸工場をつくり、この硫酸が麻布のさらしに使えるときいたとき、工場主たちは、それにとびついた。

さらしにかかる時間はこれで、二十三分の一、数日でできるようになった。

しかし、それでも、織られてくる布はさばききれたかった。

「何とか、もっとさらしの手間がはぶけないだろうか。」

テナントのようなさらし職人は、この苦しい仕事が楽になりたくてそう考えた。

また、工場主たちは、山とつまれた布を早く仕上げてもうけようと、そう考えた。

科学者は、硫酸よりももっと早くきく化学薬品をさがそうと、そう考えた。

2 塩素水 top

こんな悩みはイギリスだけでなく、フランスの織物仕上工場でも同じことだった。

テナントがぶつぶついいながら、手間のかかるさらしをしていた頃、フランスの織物工場の支配人でパリにいた大化学者ベルトレが、やはりこの問題に頭を悩ましていた。

書物を調べているうちに、十年ぐらい前にスエーデンの化学者シェーレが、塩素ガスを発見していたことにであった。

それにはこう書いてあった――。

「シェーレは、一七七三年、スエーデンのウプサラ大学で、ある鉱山の仕事にくわしい友人にであった。

友人は、軟マンガン鉱(二酸化マンガン)について実験するようにすすめた。

シェーレは、さっそくこれに塩酸を加えたところ、こげ茶色の溶液ができたので、それを器にいれあたためたところ、窒息しそうな匂いの黄緑色のガスがでてきた。

これをふくろにいれて、どんな働きかを調べていた。

あるとき彼は庭にあったきれいな草花をとってきてガラスの器にいれ、これにガスをかけてみた。

すると、草花の色はすっかりあせてしまった。」――このガスは塩素ガス。

ベルトレは、これを式に書いてみる。 |

塩素の漂白性を発見したフランスの化学者ベルトレ(1748~1822)

|

(軟マンガン鉱)+(塩酸)→(塩化マンガン)+(水)+(塩素ガス)

この塩素ガスが花の色をあせさせる。

ベルトレの頭には、シェーレのように草花のことよりも布のさらしのことがうかんでいた。

「塩素ガスをさらしに使えないか?」と、科学者の考えというものも、生きている時代のちがいで、かわってくるものだ。

ベルトレは、一七八五年、パリの学会でこのことを報告した。

ガスのままでは具合が悪いのでベルトレは、塩素ガスを水にふきこんで「塩素水」を作って、さらしに利用しようと考えたのである。

ベルトレは、これをすぐに実際に工場で簡単につくれるようにした。

彼はシェーレとちがって、塩酸を使うより硫酸をうすめて使うほうがいいと考えた。

その頃、硫酸は、ローパックのおかげで、フランスでもイギリスでもたやすく手に入れることができるようにたっていた。

すると、こうなる。

軟マンガン鉱+硫酸→硫化マンガン+水+塩素ガス

ベルトレは、すこしもお礼のお金をもらおうとせずに、この秘密をどんどんとさらし工場の主人たちに教えた。

「まずマンガン鉱を六オンス(一オンスは約二八・三五ゲラム)と、塩を一六オンスと、一倍半の水にうすめた硫酸一二オンスとを石かガラスか鉛製の器にいれなさい。

これを熱湯であたためると、塩素ガスができます。これを水にとおすと塩素水ができます。」

「これで布をさらすには、まず布をうすい苛性ソーダと煮て洗い、塩素水をいれた桶に三、四時間つけなさい。

四回から八回これをくりかえすと、きれいにさらせます。」

これなら、一日とかからない。

それに、天日さらし場で、布をひろげて、みすみす工場の煙でよごされるのを心配することもない。

3 体に悪い塩素 top

そんなある日、ベルトレのところに、イギリスからワットがやってきた。

ワッ卜はその頃はもう蒸気機関製造では第一級の工場主にたっていた。

パリのベルサイユ宮殿の噴水に使う蒸気機関の修理のために、フランス政府からよぱれたのだった。

しかしこの修理は、フランス革命のさわぎでとりやめになってしまった。

ベルトレはさっそく、自慢の「塩素水」をワットにさしだした

「どうです。すばらしいでしょう。これで、さらしはらくになりますよ。」

「なるほど、私の工場でもためしてみましょう。それに、グラスゴーには義父の工場があります。 そこでも使ってみましょう。」

ワットはグラスゴーヘかえると、そのとおりやってみた。一七八七年のことである。

翌年には義父の工場でも使った。ワットの友人もマンチェスターでそれを使ってみた。

しかし、すこし使ってみて、ワットたちは、すぐやめてしまった。

なにしろ、塩素ガスは毒ガスに使われるほどだ。

使った人たちは、臭いだけでなく、体を悪くしてしまった。 |

蒸気機関を発明して、産業革命の

歩をおおきくすすめた

イギリス人ワット(1736~1819)

|

それでも、すこしでも早くさらしを仕上げようという気持ちは、どの工場主もみんなもっていた。

そこで、何とかして塩素ガスの毒を消そうと、いろいろな工夫をした。

4 「必要は発明の母」 top

一方、ベルトレのいうとおり塩素水を使ったパリ近くの工場でも、同じことになやまされ、同じように何とか改良したいものだと考え初めていた。

「必要は発明の母」という。

パリ近くのジャベル村の工場主たちは、化学者でもないのに、「必要」にせまられて、うまいことに気がついた。

彼らは、「ジャベル水」というさらし液を作ったのだ。

ベルトレが調べてみると、これは、塩素水に灰汁(木灰のあく汁)を加えたものだった。

灰汁のカリが塩素の毒をやわらげるのだった。

シャベル村の工場主たちは、この秘密をかたく守ろうとした。

しかし、やっぱり「必要」というものは、どうしようもない。

すぐにそれが海をわたって、リバプール、マンチェスターとイギリス各地に伝わった。

もちろん、漂白工場にいたテナントの耳にも伝わった。彼は友人とグラスゴーの近くに工場を作った。

5 「さらし粉」さわぎ top

しかし、テナントは考えつづけた――

「灰汁というのでは、原料の値段が高すぎる。同じアルカリでも、もっと安いもののほうがいい。」

「石灰水ならどうだ。石灰なら安い。」

さすがはテナント、石灰石から炭酸ガスを発見したブラック先生の教えをうけたことのある職人だ。

石灰石をやいて作る生石灰を水にとかしてでぎる沈でん――石灰乳(消石灰ともいう)に塩素ガスをふきこんでかきまわし、害のない新しいさらし液を作って、特許にだした。

テナントは三十二歳。一七九八年一月のことである。

また翌年、このさらし液では、持ち運びや扱い方が面倒なので、すっかり乾いた「さらし粉」を発明して特許をとった。

これは乾いた消石灰を使ったものだ。

ところが「待った」がかかった。

マンチェスターなど羊毛工場のとくに多いランカシア地方のさらし工場主たちが十二も束になって

「テナントのさらし粉は発明ではない。九年も前に、我々が使っていたんだ」とうつたえでた。

考えてみればむりもない。

新しいさらし液へののぞみは、どこの工場主にもあったのだから、こっそりと石灰乳を灰汁のかわりに使っていたところがあったにちがいない。

裁判はテナントの負けだった。

しかし工場主たちはいさぎよく、さらし液とさらし粉の発明をテナントにゆずった。

こうして、テナントは一七九九年、グラスゴー近くのセント・ロロックスに「さらし粉」工場をたてた。 |

「さらし粉」を発明したテナント

セント・ロロックスにテナン卜のたてた工場(1800年)

|

48

その工場は、三十年間で年間二十倍のさらし粉を作るまでになり、値段も半分近くにもなった。

無害で早くきくさらし粉の出現で、イギリスの織物仕上げは一度に発展し、木綿織物の値段は半分になった。

6 ソーダ工業とのつながり top

さらし粉の作り方を簡単に書いてみよう。

石灰乳(消石灰)

↓

① マンガン鉱(二酸化マンガン)+塩酸→塩素ガス→さらし粉

さて、この塩酸が問題だ。これは、食塩に硫酸を加えるとできる。つまり、

② 食塩+硫酸→硫酸ソーダ+塩酸ガス

まず硫酸がいる。テナントは一八〇三年に、ローバックの硫酸製造法によって、工場をたてた。

つぎに、②の式をみると、これはルプランの作ったつぎのようなソーダ製造法につながる。

③ 食塩+硫酸→硫酸ソーダー→ソーダ(炭酸ソーダ)

①、②、③をまとめると、こうなる。

食塩+硫酸 |

マンガン鉱 石灰乳

| 塩酸―→塩素ガス―→さらし粉…………さらし粉製造

| 石灰石

| ↓

| 硫酸ソーダ→黒灰→ソーダ(炭酸ソーダ)……ソーダ製造

↑

木炭(石炭)

|

|

| 織物仕上げ業→産業革命

|

|

|

そこでテナントは、一八一八年から、ソーダ製造も副業にすることになった。

こうして、一八三〇年代には、マスプラットとならぶイギリスの化学工業家となった。

産業革命の中心だった織物仕上げ業の必要が、ソーダとさらし粉の発明を生み、テナントとマスプラットを生みだしたのである。

四章 古い技術との戦い 《ソルベー法ソーダとかせいソーダ》

top

新しいソーダ製造法を発明したソルベー

1 はじめに

これからお話するのは、古くなった技術は、新しい技術にむざんにもうちまかされるというお話である。

ルプランの作ったソーダ製造法は、産業革命の支えであった。

しかし、イギリスやフランスの産業革命が一段落したあとには、主にドイツで、石炭ガスやタールの研究がおこった。

タールの研究からは合成染料の工まがおこった。

合成染料には、酸や苛性ソーダがたくさんいる。だから、ソーダの工業もさかんになっていった。

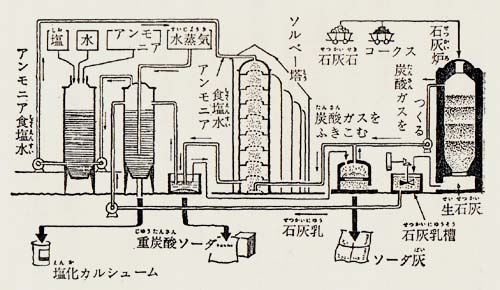

しかし、ちょうど百年ぐらいまえ、ガス会杜に勤めていた若い化学ずきの青年アーネスト・ソルベーが、ガスを作るときに出てくるアンモニアと炭酸ガスと食塩水とで、ルブランとは全くちがったソーダ製造法――アンモニア・ソーダ法を作った。

しばらくこのふたつの方法は競争していたが、二、三十年のうちについにこの新しい製法が、古いルブランの製法を追い越し、いまでは、世界中どこを見ても、ルブラン法は姿をけしてしまった。

なぜだろう? アンモニアーソーダ法のどこに勝利の秘密があるのだろう。

小学校しか卒業せず、満足な科学の教育をうけなかったが、いつも化学への興味を忘れなかった、アーネスト・ソルベーの話からはじめよう。

彼は、どんないきさつで、新しいソーダ製造法をつくりあげたか?

2 塩の中で育った子 top

「アーネスト、あぶないですよ。」

アーネストは弟のアルフレッドと、塩の倉庫の中ではしりまわったり、煮えたつ塩水の鍋をのぞきこんだりしている。

重い塩ぶくろがくずれたり、もし鍋にでもおちたら……とお母さんは気が気ではない。

「それに、アーネストはからだが丈夫でないから――」

でも、アーネストは、につまった塩水から、キラキラ光る塩の結晶が現れるのがおもしろくてしようがない。

いまから百年以上まえ、ベルギーの都ブラッセルの近くレベックという小さな町工場。

ここは、山からきりだされた岩塩から塩をとる工場である。

アーネストは、小学校時代を塩の中であそんで育った。もちろん、お父さんのお手伝いもしたが……。

こうして、うまれつき丈夫でないアーネストは小学校をおえると、家にこもって本をよんだり、化学や電気の実験をするのが大好きな子になった。

もちろん、この子が、この塩からソーダをとる仕事で大発明をするなどとは、誰が予想したであろうか。

しかし、その頃の産業の進歩は、しだいにこの子を、大発明家にしたてていく材料を、ととのえていった。

3 ガス会社にやとわれて top

アーネスト・ソルベーが21歳になったある日、ガス会社をやっている叔父さんが、

「ひとつ、うちの技術者になってくれぬか」ともちかけてきた。

その頃、ベルギーだけでなく、となりのフランスも、ドイツも、イギリスも、この石炭ガスでガス灯をともし、一緒にとれるコークスを製鉄に使い、出てくるタールからは、いろいろな染料をつくる工業が、さかんになっていた。

そのころのガス工業は、化学工業の中心であった。

叔父さんの家族も北フランスで、名だかいガス工業家であった。

ガス会社の技師になったソルベーは、子供の頃からたくわえた化学の知識を使って、いういろな難間をといていった。

ガス管のよごれを防ぐ設備などを考えだして、叔父さんにほうびとして二千フランもらったこともあった。

「どうだろう、アーネスト。おまえもしってるように、石炭を蒸し焼にしたときにでる石炭ガスぱまだ黄色味をもっている。

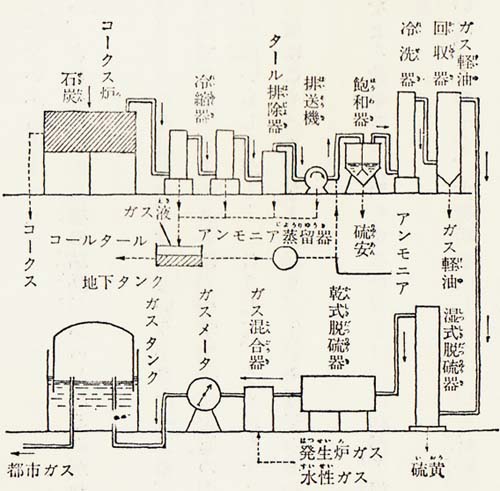

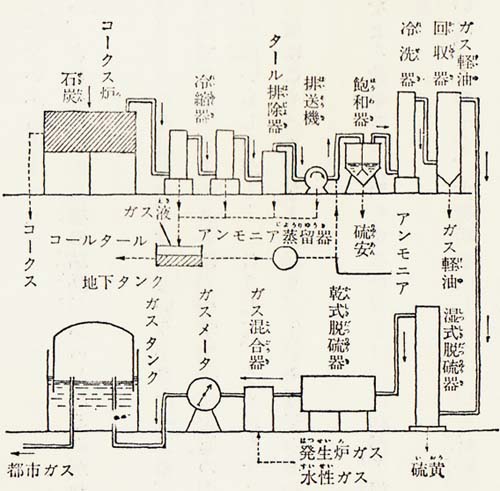

これを水で冷やしてこのガス中にある水分とタールを取除くのだが、間題はあのタールだ。 |

いまの都市ガス発生装置

|

よく見てごらん、タールだめの底にはタールが沈澱しているが、上ずみに黄色の水があるだろう。

あの水(ガス液という)の中には、アンモニアや炭酸ガスなどの大事な成分が入っているのだ。

ガス液からそういう成分を取り出せないものかね。」(右上の図を見てください。)

アンモニアガスというものは高価なものだ。

いまではこれは空気中の窒素と水素とから合成されるが、それまでは糞尿からとりだされていた。

アンモニアガスを硫酸と化合させて、硫安肥料に使うのだ。叔父さんは、それをねらっていた。

ソルベーにとって、そうした叔父さんの願いをかなえることは、何でもなかった。

彼は、ガス液をあたためて、ここからアンモニアガスと炭酸ガスを取り出し、できるだけ小量の水にこれをとかしこむ装置を作った。

4 アッ、重曹ができる! top

ソルベーが、いいバモニアガスと炭酸ガスを水にとかしこむ実験をしているときだった。

何と説明してよいか、彼は、なにげなく、普通の水のかわりに、食塩水を使ってみた。

なぜ食塩水を使ってみたか?

それは、彼が小さいときから、塩の中で育ってきたからだ、というよりほかないだろう。

とにかく、やってみると、食塩水の底に白い沈澱がたまってきた。

(みなさんも下の図のような実験で確かめることができる。この沈澱は、重曹すなわち重炭酸ソーダである。)

「あ、重曹ができる!」

ソルベーの頭の中には、重曹を熱すれば、ソーダ(炭酸ソーダ)と炭酸ガスと水に分解することがすぐにひらめいてきた。

|

ソルベー法の実験図

|

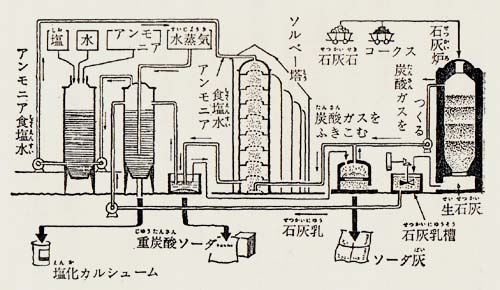

① 食塩水+アンモニアガス+炭酸ガス→重曹+塩化アンモニウム

|

→消石石→アンモニアガス+塩化カルシウム

② 重曹→ソーダ〔炭酸ソーダ〕+炭酸ガス+水

加熱

つまり、子供の頃からしたしんできた食塩水と、ガス会社が提供してくれるアンモニアガスと炭酸ガスとから、ソーダができるのだ。

「しめた、ルブラン法とはちがうソーダ製造法ができる!」

彼はよろこんだ。それだけでなく、倒の塩化アンモニウムからは消石灰によって、アンモニアが回収できるし、これと、㈲の炭酸ガスを使って、むだなく、なんどもソーダを作ることができることを見つけた。化学工業では、こういう副産物を、なんども原料に使うようにしないと、工業としてはうまくない。むだがあってはいけないのだ。

一八六一年のこと、ソルベーはまだ二十三歳であった。彼はこの発見をさっそく特許にとった。

5 勇気! 勇気! top

はじめのうち、なんだかわからなかった叔父さんも、こいつは大発明になるぞと思い始めた。

ソルベーの家族たちは、資金をだしてくれた。

イギリスにいた弟のアルフレッドがよびかえされて、助手になった。

兄弟は近くの古い工場を買って、試験工場にした。

しかしたとえ、フラスコとビーカーでソーダができても、いざ工場の設備をつくろうとなるとうまくいかないものだ。

どの装置も計算どおりうまくいかない。アンモニアガスがもれてくるのが、一番こまる。

アンモニアガスはソーダより値段が高い。

兄弟は、わからなくなると、知合いの弁護士のピルメツツさんに相談にいく。

ピルメツツさんは別に化学者ではないけれど、話をきいて、

「ソルベー君、一体きみたちより前に、こういう発明した人はないのかね? 調べてごらん、参考になるよ。」

「エッ? 私より前に、こんなことをやった人があるって? 私は、この方法を初めて見つけたんですよ!」

ソルベーは自信まんまん、

「でも、いちおう調べてみよう。」と思って調べていったところが大変。

いまのいままで自分こそ世界最初の大発明家と思っていたところ、五〇年も前にそれをやったフランスの学者がいる。

ソルベーの生まれた一八三八年には、イギリスで同じことに気づき、工場もつくろうとした人もいる。

ルブラン法の技術者の中にも、それをやった人もいる。

つい七年前にもパリの郊外でこれをやったフランス人がいる。

ソルベーは思いあがっていたことを深く反省した。

しかし、前にやった人は、みんな失敗している。

一億フラン以上もかけ、何年も努力して失敗した人もいる。

がっかりしたソルベーにピルメッツさんはやさしく声をかける――

「がっかりすることはないさ。有名な化学者や技術者たちがやろうとしたことたんだ。

きっとうまくいくにきまっているよ。勇気! 勇気だよ!」

ソルベー兄弟ははげまされ、一八六三年ソルベー会社を作った。

二年後工場をブラッセル郊外につくって、最後の努力が傾けられた。

6 「破産ですって?」 top

ソルベー法で使う原料は、アンモニアガス、食塩水、炭酸ガスというように、液体と気体だ。

ルブラン法で、硫酸のほか、食塩、石灰石、木炭(石炭)とかの固体がいるのとちがっている。

だから、ルブラン法のように原料をわざわざモッコにいれて、これを炉に運び込む労力はいらない。

うまい装置さえ作れば、液体や気体は管をとおして、自然に流して混ぜ合わせることができる。

調節もハンドルや目盛を見ながら自由にできる。つまり、くるしい労働をしなくても、機械がやってくれる。

しかし、そのかわり、こういう連続式の機械装置を組み立てることはむずかしい。

たくさんの先駆者たちが失敗したのもそのためだった。ソルベーもそれを作るのに苦心した。

管と管のわずかのすきまから、大事なアンモニアが漏れてくる。炭酸ガスがうまくとけこんでくれない。

一つらなりの装置だから、一ヵ所でもうまくいかないと、全部がとまってしまう……。

ソルベー兄弟はわずかの労働者と夜も昼も働いた。夜は藁(わら)の中で、五、六時間ねるだけだった。

何回も設計図を書きなおした。

九ヵ月め、一八六五年十月、やっぱり失敗した。全部装置がやりなおしになった。

資金がいる! しかし、うまくいくかどうかわからないこの冒険に、もう金を出してくれる者はいない。

「万事休す」「破産だ」――。

その時、いつもやさしく見まもっていたお母さんはいった。

「破産ですって? そんなことができますか!」

お母さんの決意はかたかった。家中のものが売りとばされ、ソルベーの手に最後の資金がわたされた。

7 ソルベー塔 top

ソルベー兄弟は再び新しく考えた装置の組み立てにとりかかった。

今度の装置には、ソルベー考案の鉄の円筒(ソルベー塔)がとりつけられた。

この塔は下のほうから炭酸ガスをふきこんで、上からアンモニアをふくんだ食塩水を流しおとすと、塔の中で人手をかけずによくまざって反応しあう装置であった。

(右の図を見てください。)

この装置が成功した。

会社ができてから三年め、一八六六年には、一日、一・五トンのソーダができて、借金を返すことができた。

翌年には生産量が二倍になった。ソルベー兄弟は用心ぶかく工場をひろげていった。 |

ソルベー式ソーダー法の装置図

|

8 「これはすぱらしい」 top

どこで耳にしたのか、一八七二年、ルブラン法ではうでききの技師が、イギリスからはるばるブラッセルのソルベーのところにやってきた。

ドイツ生まれのモントというその技師は、ぜひ新式のソルベー式ソーダ製造工場を見学したいというのだ。その時ソルベーは三十四歳、モントは三十三歳だった。

「確かにルブラン法は、いま一番さかんな時期です。一年間に五〇万トンは作っているでしょう。」

モントはこういった。

ソルベー法は、その時三万トンしかソーダを作っていなかった。モントは話しつづける。

「しかし、ルブラン法には、欠点が多すぎます。

第一、食塩や石炭や石灰石を一々モッコにいれて炉に運び込むのに人手がいります。 |

ソルベー法で使われる石灰炉

|

それから炉に使う燃料は莫大です。

ソーダを一トン作るのに四トンの石炭をもやします。それに副産物がとれます。

塩酸はさらし粉にしますが、そのほか、硫黄分の多いドロドロしたアルカリ物(硫化ソーダ)が出てきます。

工場では、この臭い硫黄分をすてるのに困っています。

私はまえからこれから硫黄を取り出せないか、悩んでいたのです。

それにひきかえ、あなたの製法では……。」

ソルベーの製法では、原料がガスと液体なので、連続機械装置が組み立てられる。

労働者は、ハンドルと目盛を見ればいい。人手がいらぬ。重曹を分解するのにだけ燃料がいる。

ルブラン法の四分の一の石炭ですむ。だから、できたソーダの値段が安い。

働きざかりの二人の技師は、ブラッセル郊外の工場を見にいった。

モントは、ソルベー法のすばらしさがすぐにのみこめた。

できあがったソーダを手にとって、その品質のよさにまたびっくりした。

モントは、「ソルベー法は、いまでこそ生産量はすくないが、いまにきっとルプラン法をおいこす。」と考えた。

|

モントとブランナーのつくった創業12年め(1884年)のウイニントン工場

|

プランナー(左)とモント(1898年)

|

イギリスにかえったモントは、友人のプランナーと協力して、一八七三年五月、イギリスで初めてソルベー法工場、プランナー・モント会社を、ウイニントンにたてた。

ルブラン法はなやかなころ、いち早くソルベー法をみとめた、モントの見通しは正しかった。

次の十年間に、ソルベー法はフランス、アメリカ、ドイツ、オーストリア、ロシアにひろがった。

ルブラン法とソルベー法の競争がはしまった。

新しい技術が勝つか、古い技術がよくその王座をまもりきるか。

9 ソルベー法とルブラン法との戦い

top

ところが、ルブラン法ソーダ会社は、ソーダの大安売りをして対抗した。

ソルベー法の工場は団結して企業組合を作った。

しかしつ右表を見ると、ソルベー法は急速にルブラン法においつき、一八八八年ついにこれを追い越していった。

そこで、世界中のルブラン法の工場四十八が、一致団結してひとつの会社を作って戦った。

ルブラン法は、ソルベー法では作られないようなもの、たとえば塩酸とか、さらし粉、苛性ソーダ、それに硫酸工場があった。

|

|

けれども、つぎにお話する、電解ソーダ法が一八九〇年頃現れて、簡単に苛性ソーダやさらし粉を作るようになって、ルブラン法は両面に敵をうけることになった。

しかし第一次大戦中何とか生きながらえたルブラン法も、ついに戦後、やめることになった。

プランナー・モント会社はその後イギリスの最大の化学会社I・C・Iになった。

新しい技術は古い技術をついにうちやぶったのだ。

10 ストルーフ技師の悩み top

一八八〇年頃、ドイツのグリースハイム化学工業会社の支配人であるイグナーツ・ストルーフは、大変頭を悩ましていた。

競争相手のソルベー法の出現で、旧式なルブラン法でやってきた彼の会社に危機がきたのだ。

ストルーブは、何か新しい方法でソーダを作れないものかとさがしていた。

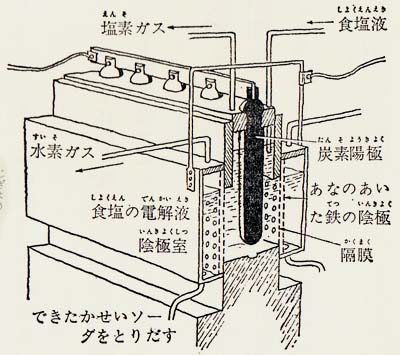

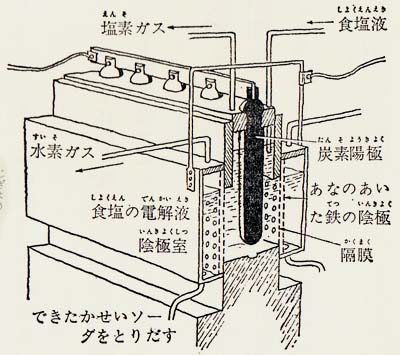

そして思いついたのが、電気を利用することだった。

これより八十年前、イタリアのボルタが有名なボルクの電池を発見して以来、この電池を使ってたくさんの実験が行われた。

早くもその年に、イギリスで食塩水に電流をとおすと分解して苛性ソーダと塩素ができることが発見された。

しかし、電池の電流ではよわすぎて、工業に利用できなかった。

ところが一八六五年ジーメンスがダイナモ(発電機)をつくりあげた。

これがどんどん発展して一八八四年に最初の火力発電所が建設されるほどになり、たくさんの強い電流をたやすく手にいれらるようになった。

11 工場の発電機で実験 top

ストルーブが目をつけたのはこれだった。

ストルーブの会社には、銅を精練する工場があり、そこにも発電機がそなえつけてあったのだ。

この発電機の電流を使って、食塩水からソーダ(苛性ソーダ)を作る実験はすぐに始められた。

まず食塩を高い温度にしてとかし、電流をとおしてみた。これは失敗した。

つぎに食塩を水にとかして電流をとおした。

しかし、できた苛性ソーダと塩素は水にとけるので、できてもすぐもとどおりに結び付いてしまう。

ここで一人の化学者、ヘンベルが、ある方法を提案した。

電解液の陽極と陰極のあいだにしきりを作るのが、その方法だった。

この処理は隔膜といわれ、陽極にでぎる塩素と陰極にできる苛性ソーダは、この隔膜のためにいつも別々におかれ、しかもセメントと食塩でできた隔膜は電流のとおる邪魔にはならなかった。

一八八五年には、グリースハイム法とよばれる、この方法を採用した工場がたてられた。

ストルーブは化学者だったが、自分で電気をまなび、工場の中の電解槽や、こまかい配線まで自分で設計した。

その他の装置も自分で考えだした。

たとえば電極に使うたくさんの黒鉛が手にはいらないことがわかると、自分で人工的な電極を作る研究をはじめ、長いあいだの努力のすえ、それをつくりあげた。

電気化学の発達の道筋で、ストルーブの人工電極は大きな役割をはたした。 |

グリースハイム法の図

|

12 塩素の利用でひろまる top

こうした努力は立派にむくいられた。友人たちまでがあやぶんでいたストルーブの事業は、どんどんすすめられた。

いままで苛性ソーダはルブラン法なりソルベー法なりで作られたソーダ(炭酸ソーダ)に消石灰を加えて作られていた。

つまり手間がかかったのである。ところが電解法を使えば、いきなり苛性ソーダができる。

また、塩素あるいは、「さらし粉」は、これまでルブラン法の副産物である塩酸から作られた。

ところが電解法を使うと、これまた塩素がえられ、「さらし粉」がえられる。

しかも、ソルベー法では、塩素は副産物としてもできないのである。

こうして電解法では、いっぺんに、安く苛性ソーダと塩素がえられるので、塩素を使って漂白する製紙業者を通じて、各国にひろがっていった。

また苛性ソーダが安くなったことは、石鹸工業そのほか、多くの化学工業の成長につながっている。

塩素もまた、その後タール染料工業、パルプの漂白、塗料、殺虫剤、プラスチックなどの工業にとってもっとも重要な原料になった。

13 日本のソーダ工業 《特別読物2 》

top

日本で初めてのソーダが作られたのに、ソルベーの工場ができてから二十年後の明治四年(一八七一年)であった。

東京の印刷局で紙幣に使う紙を作るために、ソーダやさらし粉が必要になったときに始った。

もちろんルブラン法である。何人かの人が外国にわたって勉強をし、八年後になって、イギリス人技師と協力し、初めてルブラン法工場ができたのは、明治十九年(一八八六年)であった。

それでもそれは、硫酸を大量に必要としたので、その頃使い道のない硫酸の利用に、もってこいだったからである。

しかし、その頃外国ではすぐれたソルベー法が始められていたのに、日本では下り坂にさしかかったルブラン法を採用したために、どうしても輸入されるソルベー法ソーダとたちうちできなかった。

日本にもソルベー法を

明治四十二年、ヘルパーのブラッセルのソルベー会社の一室にはにずらりとならんだ会社の重役たちを相手に、はげしく議論する日本の西川虎吉博士の姿が見られた。

西川博士は、大学を出てルブラン法のソーダ会社に勤めていた頃から、日本にも何とかしてソルベー法をおこさなければならないと考えていた。

そこでヨーロッパを視察にまわった機会にこの会社を訪問して、

「何とかアンモニア法の技術をゆずってくれるように」と、交渉したが、

「日本の食塩は、にがりが多くてかすがたまるから、ソーダ工業はそだたないだろう。」ときめつけられ、何としても技術をゆずってくれなかった。

西川の決心ははっきりかたまった。「これはどうしても自分で研究をしなくてはならない。」

日本に帰った西川は、なんども政府にソルベー法が必要なことをうつたえたが、いつも資金がないといわれて受入れられなかった。

そこへ旭硝子会社がのりだした。

「政府がやらなければ私のところでやりましょう。」 |

1916年、日本に初めてソルベー法のソーダエ業をすえつけた西川虎吉

|

当時この会社は、第一次世界大戦のために、輸入していたソーダが品切れになり、ガラスの原料に困っていたのだった。

大正五年二九一六年)、福岡県の戸畑に工場がたてられ、翌年、日本最初のソルベー法が発足した。

しかし、なれない仕事のために、工場の運転はなかなかうまくいかなかった。

西川は、ソルベーが苦心した「アンモニアもれ」にやはり苦労した。

また、アンモニアと炭酸ガスを、装置の中を流れるように調節するのが、むずかしかった。

原料の食塩が悪くて蒸留塔がつまったりもした。

これらを防ぐために、技師たちは工場にとまりこんで、裝置をまもりつづけたのだった。 |

旭硝子牧山工場、日本最初のソルベー法ソーダ工場

|

こうした苦心は立派にみのり、機械も技術もすぐれたものになり、日本のソーダ工業は外国のソーダの輸入にもまけずに、順調に発展をつづけることができた。

top

**************************************** |