|

****************************************

Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体

Ⅵ 半導体

十四章 宇宙旅行を可能にした物質 《半導体材料》

エレクトロニクス産業の道 top

1 現代をささえる物質、半導体

現代はエレクトロニクス(電子工業)の時代だといわれる。

アメリカやソ連のめざましい宇宙開発を可能にしたのも、エレクロニクス技術の進歩のおかげだし、私たちの身のまわりにある、テレビ、ラジオ、ビデオ、マイコン、電卓、時計など、あらゆる品物にも、いまではエレクトロニクスが使われて、大変便利になっている。

このエレクトロニクスの基礎となる物質が、「半導体」とよばれる新しい材料で、半導体とは、「電気(電子)を半分しか通さない」(物質)という意味である。

いろいろな物質は、電気をよく通す金属(金物)と、電気をまったく通さない非金属(絶縁体)にわけることができる。

ところが、この半導体は、「電気もすこしは通す」という、金属と非金属の中間の性質をもっているため、こんな名前がつけられたのである。

そして、この物質に、ほかの物質をごくわずかまぜると、電気の流れが、急に大きくなったり(増幅)、ひとつの方向にしか電気が流れなくなったり(整流)するいろいろな変化がおきる。この半導体の性質を利用して発明されたのが、トランジスタである。

2 トランジスタと“新しい材料” top

|

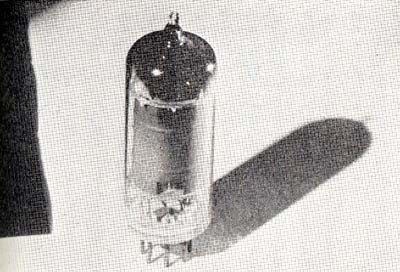

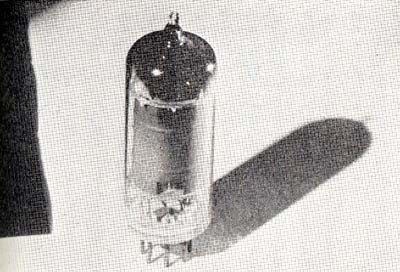

エレクトロニクス(電子工学)は真空管で始った。

|

真空管に換るトランジスタを発明したベル研究所のノーベル賞トリオ、

左からバーディーン、ショックレー、ブラッラン

|

トランジスタの発明をひとつのさかいとして、エレクトロニクスのようすは大きく変った。

それまでの、ラジオ・テレビや通信機、電話回線の中継などには多数の真空管が使われていた。

この真空管は、小さいものでも豆電球くらいの大きさで、構造上、それ以上は小さくできない。

そのため、昔のラジオやテレビは持ちはこびするのには大変重かった。

一九四八年から一九五一年にかけて、「ペル電話研究所」の三人の研究者、ショックレー、バーディーン、ブラッテンを中心として発明されたトランジスタは、“真空中を移動する電子”にかわって“半導体中を移動する電子”の働きによって電気信号を増幅したり思うように変化させることができる装置で、写真のように、真空管にくらべると、はるかに少さくて軽い。

しかも、すこしの電力で敏感な働きをする、画期的な性能なのである。

この三人は一九五六年に“トランジスタ作用の発見”の功績によってノーベル物理学賞を受賞した。

そして、このノーベル賞トリオがトランジスタを作り上げるとき使ったのが、新しい半導体材料のゲルマニウムである。

しかし、この“新しい”という言葉には少し説明が必要である。

3 新元素の予言 top

ゲルマニウムという元素が発見されたのは、けっして、最近というわけではない。

一八六九年から七一年にかけて、メンデレーエフがロシア化学会に発表した元素の周期表は、自然界をつくっているいろいろな元素を、あるきまった法則(周期律)で分類して表にしたものである。

この表にはいくつかの空席がめったが、メンデレーエフはこれらの空席がこれから新しく発見される元素でかならずしめられるものと考えた。

そして大胆にも、その未知の元素にエカアルミ、エカホウ素、エカケイ素と命名し、その原子量、比重、性質を予想したばかりか、どのような方法によって発見されるかということまで予言した。

この発表は、実験の結果だけを重くみる当時の化学者から非難された。

しかし、それから四年後にエカアルミがガリウムとして、八年後に、エカホウ素がスカンジウムとして発見された。

そして十五年後の一八八六年二月、ドイツのウィンクラーは、エカケイ素そっくりのゲルマニウムを新しい銀鉱石の中から発見した。

この新元素の原子量、比重などの定数と、メンデレーエフの予言とは見事に一致していた。

こうして、その後メンデレーエフの周期律は多くの化学者に受入れられ、科学の発展の重要な道しるべとなった。

4 半導体の生命は“純度” top

トランジスタの材料であるゲルマニウムは、このように、いまから一〇〇年ほど前すでに発見されていたものである。

それにもかかわらず、現代のエレクトロニクスの出発点となった“新しい半導体材料むと考えられるのはなぜだろう。

それは現代のエレクトロニクスが、これまでの、どの分野にもなかったような高い純度の、まざりもののない元素の結晶を必要としていることである。

半導体の材料には、“構造敏感”という言葉が使われる。

この意味は結晶の中の原子がわずかに乱れていたり、微量の不純物が含まれていると、それによって材料の電気的性質が敏感に影響を受けるということである。

この“敏感”さがどの程度かを知るには、純度の高い結晶にほんのわずかの不純物を入れてみればわかる。

現在、普通に使われている純度の高いゲルマニウムやシリコン(ケイ素)の結晶なら、それに一〇〇〇万分の一程度の「リン」とか「アンチモン」あるいは「インジウム」のような不純物元素を加えるだけで、その結晶の電気の流れやすさ(導電率)は何十倍と大きくなる。

一〇〇〇万分の一という割合は、一トンの結晶の中の〇・一グラム程度ということであり、こんなわずかな随のちがった回ヅドによって材料全体の性頁が大きくかわると卜うことである。

このことを「純度」という面からみれば、結晶が、たとえ九九・九九九九九パーセントの純度まで精製されいてたとしても、残りの一〇〇〇万分の一の不純物の種類と量によって、その結晶の電気的特性が大きく変わってしまうということである。そして、この地球上でとれる元素は、一〇〇パーセントその元素だけというものはほとんどなく、かならずいろいろな元素が交じりあっているのである。

こう考えると、その材料を使って装置をつくる場合、まずその結晶の中に残っている未知の不純物はできるかぎり少なくしなければならない。

少なくとも結晶の特性を決めるために加える微量元素(添加不純物ともいう)の一〇分の一から一〇〇分の一程度にはしておきたい。

こうして、最初の結晶には九九・九九九九九九九パーセント(このような純度は“九”の数がいくつという表わし方でナイン・ナインとよばれる)という、天文学的精度ともいえる純度が要求されることになってきた。

これを、人にたとえると、全世界中の人口の中にただ一人ちがった人間がいる、というのとおなじなのである。

このような数字は、これまで我々が物を作るのに必要としてきた原料や素材には見られないばかりか、このような数字を必要とする分野は元々なかった。

それがトランジスタの発明によって、このような純度がエレクトロニクスの世界では意味のあるものとして知られるようになり、これを実現するための技術が研究されることになった。

この意味でトランジスタに利用されたゲルマニウムは、”新しい“半導体材料なのである。

5 まず化学的方法で top

全世界の人口に対して一人、というような割合でしかちがった種類の元素をふくまないような、高い純度の結晶がはたして作れるだろうか。

まず考えられるのは化学薬品を使う製造技術である。

それには、

① まず四塩化ゲルマニウムという化合物を作る。

② 四塩化ゲルマニウムを、ふっ占J(セ氏八四度)まで熱して蒸溜し、他の不純物とおける。

③ それを、加水分解という方法によって、四塩化ゲルマニウムから酸化ゲルマニウムを作る。

④ これを水素気流中で還元して精製ゲルマニウムを得る。

このように化合物の性質を利用して、分溜法によって注意深く精製すると、六・ナイン程度のゲルマニウムを得ることができる。

しかし目標の純度は、この方法によってもなお残る不純物を、さらに一〇〇分の一程度にまでのぞかなければ達成できない。 はたしてそのような方法はあるのだろうか。

6 不純物のかたまり top

一九五〇年、米国、ゼネラル・エレクトリック社のホールは、るつぼに入れたゲルマニウムがかたまるとき不純物がかたよる現象(偏析現象)を発見した。

よく調べてみると、これは不純物が後からかたまる側に集まるという現象で、これは、冷凍庫にいれたジュースの一部がこおるときに、氷の部分の色がうすいという現象と同じであることがわかった。

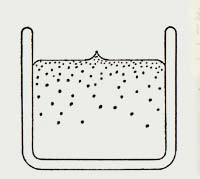

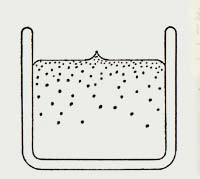

ゲルマニウムをるつぼに入れて溶かし、これをゆっくり下から冷やすと、図75のようにゲルマニウムの結晶の中の不純物は、最後にかたまる上のほうに一番多く残る。

このことは不純物の偏析現象とよばれ、一部の人たちには以前から知られていた。―― イギリスの有名な科学史家で、物理学者でもあるバナールは、一九二七年に、すでにこの現象を材料の精製に使うことを提案しているが、当時は具体的な利用法心なく、注目されることはなかった。―― |

偏析現象――結晶が下から固まって

いくと、不純物は上部に多く残る。

|

しかし、ホールがるつぼの中のゲルマニウムでこの現象とあらためて出会った時、結晶の研究者たちはもうこれを見すごしてはいなかった。

それは、一九四八年の点接触型トランジスタの発明と、それにつづくショックレーの新しいタイプの(接合型)トランジスタの完成にむけて、できるかぎり純度の高いゲルマニウムが求められていたからである。

実際、不純物が図のようにかたよっていることを確かめたホールは、いくつかのるつぼから不純物の少ない結晶の下の部分だけを集めて、新しく一つのるつぼに入れ、前と同じように溶かしてからかたまらせた。

このように前よりはるかに不純物の少ないゲルマニウムで実験しても、やはり不純物のかたまりが生じ、先にかたまった部分は、これまでになく純度の高いゲルマニウムとなることがわかった。

7 大きな単結晶――引き上げ法 top

こうして、ゲルマニウムの純度を高める方法はみつかったが、問題の全部が解決したわけではない。

そのひとつは、どうして、ゲルマニウムのような半導体材料の大きな単結晶をつくるかということである。

ゲルマニウムやシリコンなどの元素は、普通、他の鉱物や元素の中にまじりあっていて、それだけで大きな結晶は得られないからだ。

しかし、この問題も、同じベル電話研究所のティールたちの努力で解決した。

それは、「引上げ法」といわれるもので、単結晶の種を、とけたゲルマニウムにひたして静かに引き上げるという方法である。

しかし、口でいうほど簡単ではなく、引き上げる時の機械的振動や、温度のわずかなゆれにも注意しなければならなかったが、一九五〇年には、直径が四分の三インチで、長さが八インチという大きなゲルマニウムの単結晶が得られるようになった。

この単結晶は、大きさと質の良さで当時最高のものだった。

そして、現代の半導体工業かささえているシリコン単結晶のほとんどすべてが、ティールによって始められた、この引き上げ法で作られていることを思えば、この技術がいかに大きな役割をはたしたかを想像することができる。

しかしながら、トランジスタが量産されるためには、もう一つこえなければならない壁があった。

不純物のかたまりを使ったホールの精製方法は、手間かかかりすぎるし、わずかの高純度ゲルマニウムを得るために、多くの余分のゲルマニウムを必要とするので、とてもトランジスタの量産のために利用できる状態ではなかったからである。

この問題を画期的な方法で解決したのがプファンである。

8 プファンのうたた寝 top

プファソは、はじめ、メールボーイ(雑用係)としてベル電話研究所で働いていたが、やがて結晶を作ったり処理したりする仕事を手伝うようになった。

大学へも行けず、十分な教育を受けられなかったプファンは人一倍熱心にこれらの仕事に取り組み、大いに勉強もした。

仲間からも信頼されるようになり、結晶の純度を上げる仕事についても、そのグループに加わっていた。

ある日の昼休み、何かうまい工夫はないかとあれこれ考えているうちに、いつの間にかうとうと寝入ってしまった。

どのくらいの時間がたったのだろう。

傾いた椅子がもとにもどる時、「ガタン」という大きな育かしてプファンは目をさました。

意識がもどるその瞬間、彼は一つのヒントが頭にうかんだという。

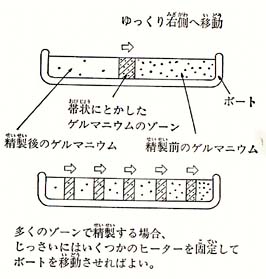

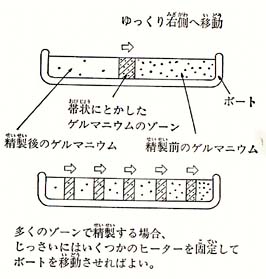

それが右図のような「ゾーン精製法」である。

ボートの中のゲルマニウムの一部を帯状にとかし、これを左端から右端までゆっくり移動させるのである。 |

ゾーン精製法

|

こうすると、一度とけてからかたまる左側の結晶部分は、ホールの実験で、はじめにかたまったるつぼの下の部分と同じように純度が高くなるのである。

この方法のすぐれた所は図の下のように加熱部分をふやすことによって、多くのゾーンを一度に通せばその数だけくり返し精製したことになる点である。

このヒントは、さっそく実行に移されすばらしい成果を上げることとなった。

外から不純物が入らないように注意深く装置の材料を選んだり、処理用のガスの純度を上げる必要はあったが、六回ほどゾーンを通すことによって、原料のゲルマニウムの大部分を一〇・ナインの純度まで精製することができるようになった。

9 ゲルマニウムからシリコンへ top

|

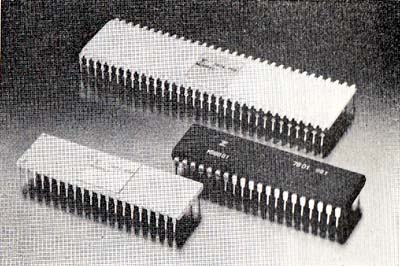

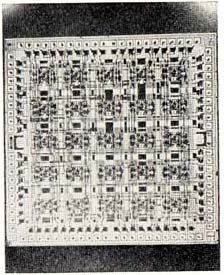

集積回路とLSI(Large Scale Integrate)

|

エレクトロニクス機器の心臓部、CPU(Control

Processer Unit)

|

これまで、ゲルマニウムがエレクトロニクスの材料として“新しく”利用されるようになってきたことをのべた。

しかし、現在、我々の日常生活をささえているほとんどのエレクトロニクス製品はゲルマニウムではなくシリコンから作られている。

そもそも、元素発見についてメンデレーエフ、“エカケイ素“という名前でよんだように、ゲルマニウムよりシリコン(ケイ素)の方が人類にはなじみの深い素材であった。

地殻の中にふくまれる量からいっても、四〇番目以下といわれるゲルマニウムと、二番目に多いシリコンとでは資源という点からも大きなちがいがある。

しかし、トランジスタの実用化にはゲルマニウムが利用され、これを中心にトランジスタ技術が開発されてきたのにはそれだけの理由がある。

それは、第一に原料からの化学的な取り出し方とその精製が簡単であること、第二にゲルマニウムの融点がセ氏九四〇度と、比較的低温なので物理的精製や加工に有利なことである。

半導体材料としてのゲルマニウムの工業的生産は、閃亜(せんあ)鉛鉱の中から取り出すのに成功したイーグルピッチャー社が最初であり、その後石炭を燃やした煤煙の中から取り出す方法を成功させた英国ゼネラル・エレクトリック社とジョンソン・マティ社がそれに続いた。

しかしトランジスタエ業が急速に発展するようになると、電子的性能で多くのすぐれた点を持っているシリコンが注目されるようになり、一九五七年ころをさかいとして、ゲルマニウムからシリコンへ、トランジスタ技術は急速に新しい天地をもとめて転進することとなった。

とくに、一九五九年から六〇年にかけては、シリコンの表面を酸化して利用するプレーナ技術と、MOS技術の基礎が確立し、その後の集積回路技術――みなさんもテレビ、デジタル時計、電卓、マイコンなどの中にはlCとかLSlとか呼ばれている集積回路が組みこまれていることは知っているでしょう――の重要な出発点となった。

top

**************************************** |