|

****************************************

Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体

Ⅱ 化学製品の家庭品

五章 化学者と職人の協力 《石鹸》 top

「石鹸」を研究したシェプルール

1 はじめに

フランス革命がおこる五年前、一七八四年にフランス王になったルイ十六世は、でっぷり太っておおまかで政治のことは王妃にまかせ、狩りと舞踏会にうきみをやつした。ルイ十六世の伯母が一年間に使ったローソク代が二十一万六千ルーブル(約六千四百万円)というから、贅沢なものだ。 「さぞかし明るい舞踏会」――こう思いがちだが、実はそう明るくはなかったろう。

その頃のローソクは、獣脂(けもののあぶら)を鋳形にとかしこみ、そこに芯をいれて作った獣脂ローソクで、いまのローソクのように色も白くなく、ともすると、すぐにとけて、たれながれ、煙をたててもえ、嫌な匂いがしていた。

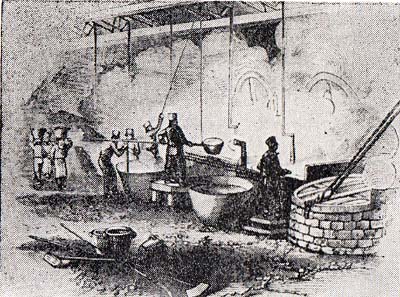

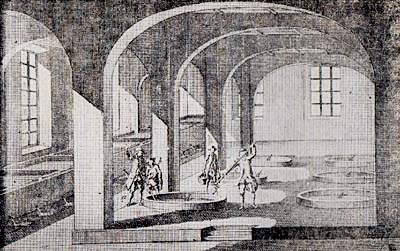

(右図は、その頃のフランスのローソク作りである。) |

ろうそくづくり

|

いまのような明るく、かたく、白いローソク(ステアリンローソク)を作ったのは、ちょうどその頃、西フランスのアンジェールにうまれたシェブルールという化学者であった。

彼の誕生日は一七八六年八月三十一日、なくなったのは一八八九年四月九日、百三歳まで長生きした化学者だ。

シェブルールは、獣脂や植物油の成分を分析して、明るさをまし、かたいローソクになるような成分ステアリンを取り出して、ローソクを作った(一八二五年)。

彼の六十三歳の誕生日には、パリのステアリンローソク工場の明るいローソクが何千となく輝いたという。

しかし、シェブルールは、ただのローソク発明家ではない。

ローソクは、彼が油脂(動植物のあぶら)の研究のついでにできたものだった。

彼の本当の研究は、「石鹸」であった。

「石鹸」は、油脂にソーダ(またはカリ)をまぜて作られるのである。

その頃、「石鹸」は織物仕上げのためにとても必要だったのだ。

そこで、フランスのマルセイユには、オリーブ油とソーダを使った大石鹸工場があった。 |

石鹸工業の父といわれるフランスの化学者シェブルール(1786~1889)

|

|

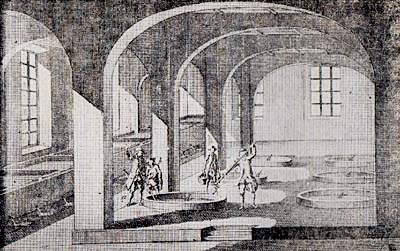

石鹸づくり 1図

|

石鹸づくり 2図

|

2 マルセイユ石鹸工場

top

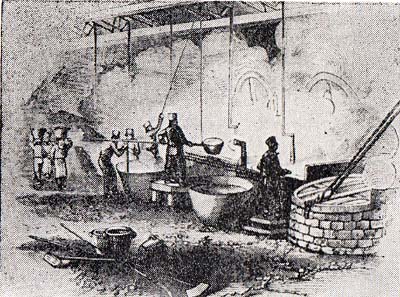

上の第1図のように床にうめられた六つの釜の下は炉になっている。

鍋の深さは八フィート(約240cm)もある。四人の労働者が長い棒で煮えたぎる石鹸をこねている。

横の壁際にある桶の中には、灰汁が入っている。この灰汁の作り方がむずかしい。

海草の灰(スペイン産)を二〇〇ポンド(約90kg)と同じ量の石灰をまぜてこす。

できた灰汁に、卵をいれる。卵が浮けば、この灰汁は“強い”といわれ、きまった桶にいれられる。

今度は残りの灰汁に水をいれてうすめ、卵が氷山のようにやっと浮く程度になったら、それを“弱い”灰汁といって別の桶に入れる。

オリーブ油を鍋にいれ、そこへまず“弱い”灰汁をいれ、ゆっくりかきまわしながらにたてる(第2図)。

かたまってきたら(けん化という)、オリーブ油一にたいして“強い”灰汁三の割合でいれ、見たところ均質になったら、味をみる。

あまければ灰汁をいれ、ピリピリすれば油をいれて加減する。

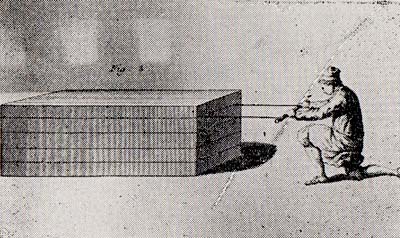

鍋の石鹸がかたくなるまでこれをつづけ、それを取り出してきる(第3、4図)。

こういうわけだったから、よい石鹸を作るのは、それを作る労働者のうでひとつであった。その時の都合で、よい石鹸ができるときもあるが、悪い石鹸のできるときもある。また、人手をかけてやるわりに、たくさんの石鹸ができない。

よい石鹸をたくさん作るためには、石鹸をもっと化学的に調べてみなくてはいけない。

そのことをシェブルールがやったのだ。

シェプルールのつぎのお話は、研究室のなかの化学者の研究が、どんなに産業の進歩に役立つのかを教えてくれる。 |

石石鹸づくり 3図 石石鹸づくり 3図

石鹸づくり 4図

|

3 真珠のような粒 top

シェブルールが、西フランス、アンジェールからパリのフランス大学の研究室にきたころ、もうフランス革命はおさまっていた。

けれども、研究のあいまにいつでも頭にうかぶのは、革命のときのあの恐ろしい光景だった。

その頃、七つだったシェプルールは、アンジェールの家で、ふと窓ごしにその恐ろしい光景を見たのだった。

いましも、貴族の娘二人が、ギロチンで首をはねられたのである。その時のおどろきといったら――。

と、研究室のドアがあいて、誰かが小さな包みをおいていった。中に手紙が入っている。

「これは織物仕上げ工場で使う軟石鹸です。先生にひとつこれを調べてもらいたいのです。」

包みにはいっている軟石鹸とは、前に対話したソーダと油脂を使う硬石鹸とはちがって、獣脂にカリ(木灰汁)をまぜて作った石鹸で、織物仕上げなどによく使われたものだ。

この石鹸がどんな成分になっているか、調べてくれというのだ。一八〇九年のことである。

シェプルールはまず、軟石鹸をたくさんの水の中にとかした。

細かくものを見る習慣のあるジラフルールは、じっとそれを見ていたが、

「ヤッ、何かキラキラ光った粒が見えるぞ!」とさけんだ。

粒は、まるで真珠のように見えた。

「ほかの石鹸ではどうかな」と、彼は豚の脂とカリで作った石鹸を、やはりたくさんの水にとかしてみた。

とけていく部分のほかに、小さなキラキラ光る粒が沈澱していく。やっぱり同じだ。

「なんだろう?」――彼は、とけた部分をとりのぞき、沈澱した部分を冷水で洗って、こしてみた。

この真珠のような粒だけを、えらびだそうというのである。

光った粒を今度はアルコールで、つぎに塩酸で洗ってみた。

粒のまわりにあるカリなどはこれですっかりとれた。

「きっとこの粒は、油脂の成分が結晶になったものにちがいない。」

こう考えたシェブルールは、これに「真珠のような」という意味の「マーガリン酸」と名づけた。

(「マーガリン酸」は、その後、ステアリン酸とパルミチン酸のまざったものであることがわかった。

いまでも「マーガリン酸」という名のものがあるが、これは天然にはなく、人工的に作られるものである。)

シェブルールは、ほかの油脂をいろいろ調べて、やっぱりこの「真珠のような酸」の結晶を見つけた。

また、油脂によっては、べつな酸がいろいろあることも見つけた。

そしてこのように油脂の大事な成分であるいろいろな酸のことを、まとめて脂肪酸とよんだ。

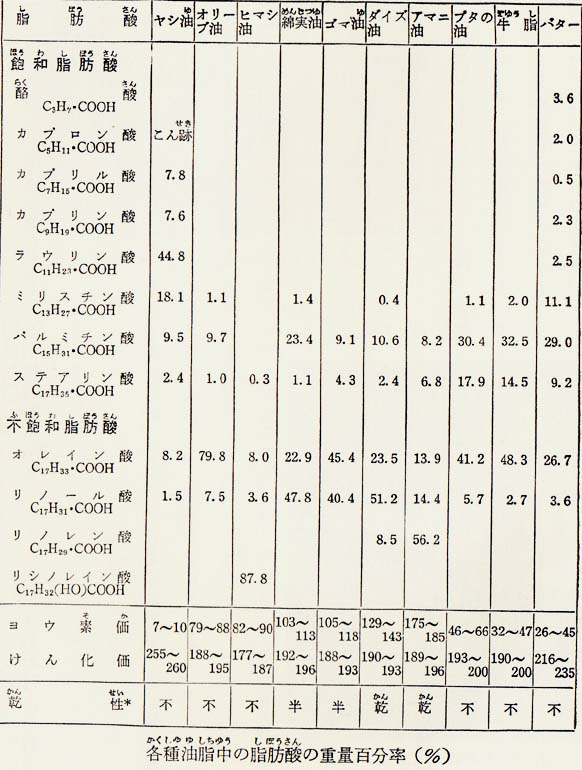

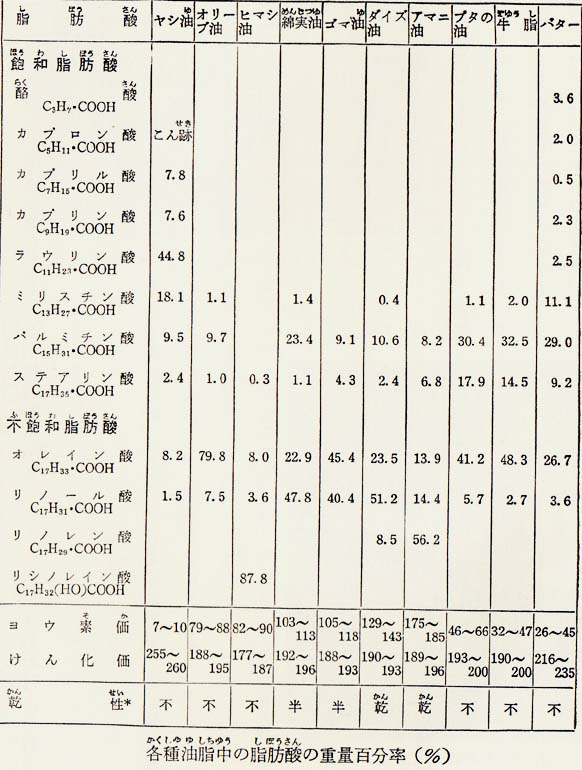

(右表を見てください)。 |

表の数字は、油脂のなかにふくまれる脂肪酸のパーセントである。

常温で固体の脂肪酸を飽和脂肪酸、常温で液体の脂肪酸を不飽和脂肪酸という。

固体の脂肪酸をたくさんふくんでいる牛脂や豚の脂は固体で、

液体の脂肪酸をたくさんふくんでいるオリーブ油、魚油は液体である。

|

「すると、こういうことになるじやないか。

いままで、石鹸というものは、油脂(あぶら)が直接ソーダまたはカリに結び付いてできていると思われていたが、そうではない。 脂(あぶら)の中のいろいろな脂肪酸がそれぞれソーダまたはカリと結び付いてできるものなんだ!」

シェブルールの脂肪酸の発見で、石鹸がどんな仕組でできるかがわかってきた。

彼はこのことをフランス科学院の集りで発表した。

いならぶ立派な科学者たちは、わずか二十七歳のシェブルールを、フランス一級の化学者だとほめたたえた。

4 「あまいシロップ」の発見 top

それから十年間、シェブルールはなおも石鹸のことを研究しつづけた。

彼は、もちまえの厳密さとこまかな観察力とを使って、人間の脂肪、羊の

脂、牛の脂、ヤギの脂、ジャガー(アメリカ豹)の脂などにソーダ(またはカリ)を加えて、いろいろな石鹸を作った。

原料に使った脂とソーダ(またはカリ)との目方をはかり、そこからできる石鹸の目方をはかってみた。

「おやおや、おかしいぞ。」

原料の目方とできた石鹸の目方が、どうもあわない。使っただけの原料が全部石鹸にならないのだ。

どの脂(あぶら)の場合でも、原料の九五パーセントしか石鹸にならない。

「残りの五パーセントはどこにいったのだろう?」

化学者はいつも原料の目方をはかり、それをできたものの目方とくらべる。

シェプルールは、たりない五パーセントのゆくえを見つけようと、目を皿のようにして器の中にできた石鹸を見つめる。

「こいつだな!」――シェプルールは、器の中に、石鹸と一緒にできているシロップのような液体を見つけた。

なめてみるとあまい。

彼はとたんに、三十三年前に、スエーデンの化学者シェーレが、オリーブ油をもとに作った「あまいシロップ」――グリセリンのことを思い出した。

「こいつは、グリセリンだ。」

一八一六年にシェブルールが見つけたグリセリンのことを、こうまとめることができる。 |

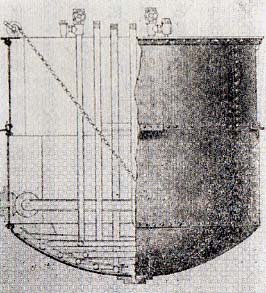

石づくりのけん化釜(イギリスの石鹸製造所)

|

油脂(つまり脂肪酸)+ソーダ(またはカリ)→石鹸+グリセリン

5 みんなの石鹸になった

top

シェブルールの石鹸の研究は、すぐにマルセイユや、パリ近くの石鹸業に取入れられていった。

マルセイユの石鹸業者たちはこう考えた。

「シェブルール先生は、石鹸が、脂肪酸とソーダ(またはカリ)さえあればできるといっている。

カリは値段が高いから、これをやめてルブラン法ソーダを使うことにしよう。

それから油脂だが、脂肪酸があればいいのだから、何もいままでのように、オリーブ油ときめる必要はないじやないか。

ゴマ油だっていいしラッカセイ油だっていい。」

シェブルールの研究のおかげで、石鹸の原料が急にゆたかになってきた。

パリ近くの石鹸業者も、オリーブ油のほかに、ヤシ油やパーム油を使い始めた。

イギリスでも、いままで獣脂だけだったが、牛や羊の脂のほかにヒマシ油や、オリーブ、ヤシ、パーム、松脂などを使い始めた。

こうして石鹸が、大量に作られるようになったので、織物仕上げ用の石鹸のほかは、金持や貴族たちの贅沢品だった石鹸が、こうして、たくさんの人たちの使える石鹸になってきた。

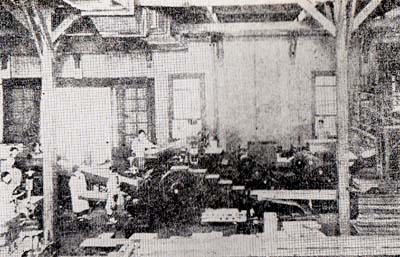

そのために、石鹸を作る仕事が、どんどん機械で行われるようになった。

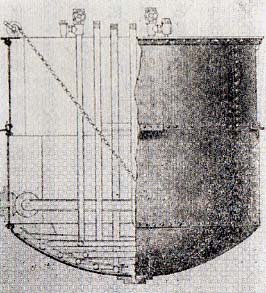

石鹸をこねる釜(けん化釜)も、はじめのうちは、石作りであったが、これでは大きな釜ができないので、しだいに鉄製の釜にかわった。

鉄の釜は最初、下から直接火をたいていたが、今から百年ぐらい前に蒸気であたためる方法ができるようになった。

これなら火の調節がうまくできるし、いっぺんにたくさんの釜をあたためることができる。

石鹸業はその後、ソルベー法や電解法のすぐれたソーダを使うようになって、ますます近代的な工業になっていった。

しかし、シェブルールの石鹸研究はもうひとつ大切なことを教えてくれる。

それは石鹸と一緒にグリセリンができることだ。

これは、はじめのうち捨てられていたが、一八六六年、ノーベルのダイヤマイトの発明によって、ニトログリセリンがたくさんいるようになって、初めてそれを取り出す装置が、考えられるようになった。

石鹸は、織物仕上げや家庭用のほかに、火薬の製造とも結び付いたのである。

シェプルールのお話は、一人の化学者が、工場の中から研究の材料を見つけ、そしてその研究によってどんな影響を産業の進歩にあたえたかの物語である。

つぎのお話も、一人の日本の石鹸職人が、よい石鹸をつくろうとしてどんなに自分でも苦心し、化学者とも力をあわせたか、職人と化学者との協力物語である。 |

鉄製のかま(1830年代のイギリス)

蒸気けん化がま(1890年代)、60トンもある

|

6 日本の石鹸工業と長瀬富郎 《特別読物3》

top

上野の桜は美しかったが…

第四回の内国勧業博覧会が開かれていた。明治二十三(一八九〇)年四月末のころである。日本橋馬喰町で石鹸や文房具をあきなう長瀬商店の主人、長瀬富郎も、郷里から博覧会見物によびよせた父母をいたわりながら上野の山を歩いていた。桜は満開である。

しかし長瀬の頭は、美しい桜より、いま見てきたばかりの外国製の石鹸の陳列品のことでいっぱいだった。

「日本の石鹸はどれもこれもあんまりひどすぎる。

いくら安くても、皮膚をいためるので顔も洗えないような石鹸ばかりを作っていては、外国の石鹸におくれるばかりだ。何とかして日本でもすぐれた石鹸を作り出したいものだ。」

長瀬は店で売る石鹸をつくるために、新宿に石鹸工場をもっていた。この工場をあずかっていたのが、村田亀太郎というりっぱな腕の職人だった。村田は明治九年にたてられた、日本の初期の石鹸工場鳴春舎(めいしゅんしゃ)の職人だった人で、日本の石鹸の伝統をうけついできた人だった。 |

外国品におとらない石鹸を

自分の工場ではじめてつくった

長瀬富郎(1862~1911)の青年時代

|

日本の石鹸の伝統をついだ

村田亀太郎、

長瀬富郎の工場で腕をふるった

|

堤の業績をついで

日本で初めての石鹸工場は、明治六年(一八七三年)に、横浜に作られた。

横浜の磯子村の堤礒右衛門はあるとき、偶然に、フランス人から石鹸の作り方をきかされた。そして日本では毎年石鹸をたくさん輸入していることをしって、日本にも石鹸工場を造りたいと思いたち、研究を始めた。

堤は、外国人の手をかりず、日本人だけの手で石鹸をつくりたかった。堤の先生は、丸屋善八といって

蘭学医から洋書や薬品を輸入する商売にかわった人で、外国の石鹸の作り方の本を訳して、堤に教えた。

しかし、何ヵ月も苦労しても、石鹸はできない。

堤は財産を使い果しそうになった。

あきらめた堤はもうこれまでと、実験の道具を洗ったり、こびりついたかすをとかしたりし始めた。

ところがその翌日、ほうっておいた石鹸かすがしぜんに固まっているのを見つけた。

「これは石鹸になるぞ」――とためしに、これを洗濯石鹸として洗濯屋に売ってみると、外国の普通の石鹸とかわらない。 |

堤礒右衛門の苦心の石鹸は、

明治13年の博覧会で賞をうけた

|

びっくりしたり、よろこんだりの堤は、それから研究をまたつづけ、明治十三年(一八八〇年)には博覧会で賞をうけるほどの優秀品をつくりあげた。

こういう産みの苦しみをへた日本の石鹸は、急に発展して明治十二年には輪入品より国産品のほうが多くなった。

品位も外国品におとらなかった。

しかし、明治十四年、日本には不景気風がふきだし、それにまきこまれた石鹸工業は、せっかくの技術もむなしく、質の悪い石鹸ばかりつくるようになってしまった。

ヤシ油から作られたこの石鹸は、夏しか使えず、寒いところにおくと粉々になってしまうような粗悪品だった。

だから堂々と自分の工場の名前やしるしをいれて宣伝する必要も自信もないわけで、十ぱひとからげで売られていた。

博覧会に出品されたのは、こんな石鹸ばかりだった。 |

堤石鹸製造所

|

科学者と力をあわせて

さて、博覧会からもどった長瀬は、さっそく新宿工場の村田をたずね、長瀬石鹸工場の製品は、今後は外国の石鹸におとらぬものにしたいと相談をもちかけた。

腕におぼえのふる村田はたいそうよろこび、相談はたちまちまとまった。

知り合いの薬剤師、瀬戸末吉を化学の先生にむかえて、長瀬たちは新石鹸の製造にとりかかった。

瀬戸について化学の勉強をした長瀬は、自分で香料や色素を調合して、六ヵ月めに第一号の石鹸(花王石鹸)が売り出された。

当時の石鹸工場は棟つづきの長屋で、その四、五軒をぶちぬいて工場にしていた。

機械などほとんどない工場で、村田が数人の職人を相手に、しるし絆天にももひき姿で石鹸の釜をかきまわした。

原料の牛脂やヤシ油をあたためて、苛性ソーダをいれ、あせを流しながら棒でかきまぜ、枠にそそぎこむと、古毛布でぐるぐるまきにして、この枠は押入の夜具のなかに二、三日いれておくのだった。

二~三日すると枠から石鹸をぬき出して小さく切り、お寺の境内にひろげたスノコの上にならべて乾かした。

乾燥がすむとほこりをとり、それから戸板の上にならべて、ひとつひとつ手で形をうった。

雨がふると困って七輪の炭火で乾かしたりした。石鹸にいれる香料や薬品は、長瀬が自宅の物置で秘密に調合していたが、火をだしてやけどをおい、危険なめにあったりした。

長瀬商店の売り出した花王石鹸は、当時のただひとつの銘柄石鹸、つまりつくった工場のしるしをはっきりしめして、品質に責沢をもった石鹸だった。

こうした、自信とともに売り出された花王石鹸は、外国石鹸にくらべても、ちっとも見劣りしないすぐれたものだった。

その後、花王におくれまいとたくさんの工場が銘柄石鹸を売り出し、機械もドンドン使われるようになり、これがこんにちの石鹸工業のもとになった。 |

昭和初め年の石鹸工場磯械練装逞

明治末年の石鹸工場の包装室

|

六章 臭くない、食べられる油脂 《マーガリン》

top

硬化油とマーガリン

1 魚油は使えないだろうか

日本では四世紀の後半には、すでに油の製造がはじ言っていたが、そのほとんどは植物油であった。

そして比較的大規模に製油が行われるようになったのは、明治に入ってからであった。

菜種、大豆、胡麻 綿の実などから採取された油が、食用として、明りとして使われたのである。

だが――海にかこまれている日本では魚がたくさんとれる。

「魚の油は利用できないものだううか。」

「いや、魚油は悪臭があって、とても使えたものじゃない。」

こうして日本の特産物である魚の油は、何度も話題に上ったが、いざそれを使うとなるとその匂いのためにあきらめざるをえなかった。

ところが、イギリスのリバ一・ブラザーズ会社がそれに目をつけた。

一九一三年の秋、リバ一・ブラザーズ社は尼ヶ崎に工場をたてて、魚油を使って悪臭のない、動物性油脂(硬化油)をつくる仕事を始めた。

2 水素添加法

これよりも約十五年前のこと、フランスの化学者サバチエとサンドランが、硬化油そのほか、人造石油などのちの世の合成化学工業に大きな変革をもたらす一大発明、水素添加法をなしとげた。

「オリーブ油、アマニ油、鯨油などのような液体の油に、ニッケルの粉をまぜ、これを約二五○度にします。

そしてこれに水素をふきこむと、だんだん粘りけが出てきて、ついには固体の油ができあがるのです。」

どうして、水素をふきこむと液体の油が固体になるのだろうか?

シェプルールの研究によると、油脂にはいろいろな脂肪酸がある。

そして、人や牛の油のような硬い油は、パルミチン酸とか、ステアリン酸のような脂肪酸でできている。

この巻の七九ぺージの表を見てください、

これらの脂肪酸はみな炭余(C)と、それの二倍の水素(H)と、それに酸素(O)が加わってできている。

(この割合の脂肪酸を飽和脂肪酸という。)

ところが液体の油オリーブ油の中などにはオレイン酸といって、水素が炭素の二倍よりも少し足りない(不飽和脂肪酸)、魚油や鯨油では水素の数はもっと足りない。

水素の数が、炭素の数の二倍よりも、八も一〇も少ないのである(高度不飽和脂肪酸)。

そしてこの水素がひどく足りないことが、あの嫌な臭いの原因だといわれていた。

「水素の少ない不飽和な脂肪酸に、何とかして、水素をくっつけたら(水素添加)匂いのない飽和脂肪酸になるはずだ。」

そう考えたサバチエらは、何度か実験してみた。

水素をただ送っただけではだめであった。

失敗がくりかえされ、ついに水素の働きをよくするために、触媒としてニッケルを使うとよいことがわかった。

水素は水や食塩水を電気分解したり、水性ガスなどからつくった。

こうして、硬化油が作られると、つぎには工業的にも製造できるかどうかが問題になってきた。

しかし、一九〇二年のこと、ドイツのノルマンによって、見事にこの問題は解決された。

水素添加によって優良な油、硬化油が工業的に製造できることになった。

「油脂工業の大革命だ!」と、それはいわれた。ドイツばかりでなく、各国で硬化油工場がたてられた。

3 「負けるな」と辻本博士

魚が特産物である日本は、明治時代には一万八千トンもの魚油を海外に輸出していた。これは全生産量の七〇%だった。ドイツにも大量の魚油を輸出し、それを硬化油にしたものを日本が買っていたのである。

「こんな状態では、わが国の油脂工業は後退するばかりだ!

どうにかしなければならない。」

東京工業試験場の辻本満丸博士や上野誠一博士たちは、全力をそそいで硬化油の研究にぼっとうした。

辻本博士は、一九一三年「液体脂肪酸を固体脂肪酸に変化させる考え」と題した研究論文をだし、また二年後、上野博士が「硬化油製造工業について」を発表した。

そこへ第一次大戦だ。牛脂の輸入が困難になると、牛脂のかわりに魚油・鯨油からつくった硬化油が大切なものになってきた。 もっぱら牛脂を原料にして作られていた石鹸が、半分以上硬化油から作られるようになった。

また、石鹸製造の副産物として火薬につかわれたグリセリンが、今度は硬化油から必要なだけつくれるようになった。 もうひとつ、硬化油工業によって生まれかわった大切なものがある。人造バター、マーガリンだ。 |

硬化油の研究に業績をあげた

辻本満丸

|

4 ナポレオンから手紙だって?

ナポレオン三世のころであった。フランスに油の研究をしているムーリェという名の化学者がすんでいた。

ある日のこと、いつもの郵便屋さんがムーリェに届けてくれた一通の手紙、これがムーリェの運命を大きくかえることになった。

「ナポレオンだって? ナポレオンが私に何の用事があるのだろう。」

何とはなしにむなさわぎを感じながら、彼は一気にそれを読みおえた。

「フランス国民のために、天然バターにかわるものを研究してほしい。貴殿の成功を心から祈っております……」

彼の声がきこえるようであった。

「ナポレオン……フランス国民……これは責任重大だ!」

すぐに研究が始った。原料は牛脂である。 |

ナポレオンから手紙を受け取るムーリェ

|

「これをこまかくきって、きれいにあらう。 これに羊の冐液をいれて、牛脂を脂肪と繊維質にわけよう。

……そろそろよいかな? さあ、今度は、牛乳をいれてかきまぜるのだ。

牛乳の中の微生物が、いい味を作ってくれるぞ……。」

ムーリエは苦心のすえ、とうとうその責任をはたしたのだ。

5 マーガリン

一八七〇年、パリの郊外に、世界で初めての人造バター工場が建設されることになった。

いよいよ工業的製造が開始されたのである。

「みてくれ、この味、この香り、そしてこの色とつや……。まるで真珠のようだ。

そうだ! これをマーガリンとよぶことにしよう……。」

「マーガリン」とは「真珠のような」という意味である。

さて、人造バターの成功が伝わるや、各地に工場が作られるようになった。

イギリスにもアメリカにもドイツにも……。

こうなるとフランスは、負けずに思いきった資本をかけて、大規模な会社をつくり、大量のマーガリンを製造し始めた。

そして、原料油もいろいろ使われ、牛脂、豚脂などのほかに、ヤシ油のような植物油も利用されることになった。 |

マーガリン

|

6 硬化油が大きな働き

ところが、それからづこ欽年後、マーガリン工場にとってビッグ・ニュースが入ってきた。

“硬化油”の製造である。それまでは、原料かうるのに、地理的にも、季節的にも、いろいろと不便を感じていたために、こんなうれしいしらせはなかった。

植物硬化油や、魚、鯨の硬化油などが、マーガリン工場で華々しい活躍を始めることになったのだ。

天然バターの半値以下のマーガリンは、こうして大量に作られるようになり、しだいに広まっていった。

人造バターが、日本で作られるようになったのは、明治の末であった。

7 石鹸でない石鹸、合成洗剤 《特別読物4》

top

油脂を使わぬドイツの石鹸

一九一四年、第一次世界大戦が始った。

「困ったことだ。これからさき、どうやって石鹸を作っていけばよいのだろう?」 外国から石鹸の原料である牛脂の輸入がとまってしまったドイツの悩みは大きかった。

「こうなったらしかたない。油脂がなくなってもすむものを考え出すのだ。」

ドイツの油脂研究者たちは、とてつもない難問にぶつかった。

油脂を使わない石鹸なんてあるだろうか?

それから十六年がすぎた――。

昭和五年(一九三一年)のある日、日本のドイツ大使館が羊毛工業の仕事にたずさわる日本人を招待した。

「新しい石鹸が発明されたので見ていただきたい」というのである。 羊毛工業では、羊毛の油をおとすのにそれはなくてはならないものだ。 「よし、行ってみよう。」と人々は集った。

「みなさん、ではさっそく私たちのドイツで発明された新洗剤イゲポンをお目にかけましょう」 ドイツ人が取り出したのは、クリームのようなペースト状の石鹸だった。 |

ドイツ大使館でひらかれた「イゲポン」の説明会(1931年)

|

「これです。これが“石鹸ではない石鹸”いや、新合成洗剤なのです。」

人々はこれをきいておどろいた。

「“石鹸でない石鹸”だって?」

だれよりもびっくりしたのは石鹸会社の人々だった。

「うわさにきくと、すばらしい効力をもっているそうだ。

あれが日本にドンドンはいってくれば、我々石鹸工業界は大打撃をうけることになるだろう。」

|

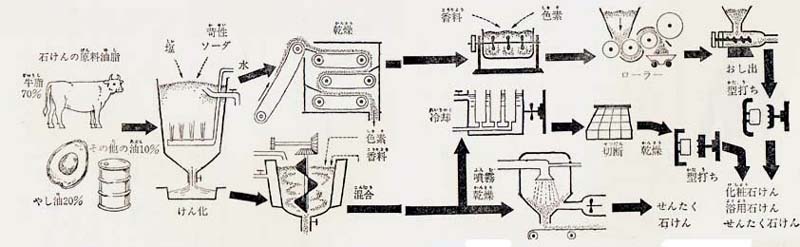

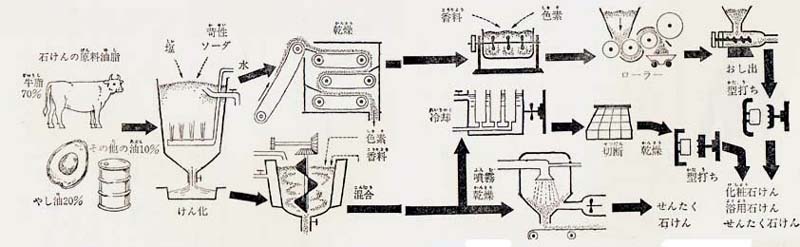

石鹸のできるまで

|

日本では鯨油とヤシ油から

日本の研究陣も外国におくれはしたが、「石鹸でない石鹸」に向かってすすむことになった。

ところで、ドイツの合成洗剤の原料は高級アルコールであった。

これに硫酸を加えてつくるわけだが、ドイツではこの高級アルコールを合成していた。

ところが日本ではちがった。日本ではこれを鯨油とヤシ油からとったのだ――。

ちょうどその頃、東京工業試験所の辻本満丸博士は、マッコー鯨の油について研究していた。

博士はこの油の成分をこまかく調べあげたが、それは普通の油とちがって、脂肪酸と高級アルコール(普通の石鹸は脂肪酸とグリセリン)とからなることがわかった。

京都にある第一工業製薬の芝時孝研究部長は、すばやくこれに目をつけた。

「だが、鯨油からどうやって高級アルコールだけをとったらよいかな……。」

しかし、その心配は無用であった。

何とそれよりも五年もまえに、マッコー鯨油からアルコールをとる方法が、東京工業試験所の広瀬正雄の手で発明されていた。

昭和九年三月、芝は広瀬を研究部にまねき、本格的な研究を始めた。

「がんばろう、鯨の油から合成法刑をつくるのだ。世界で初めてのことなのだぞ!」

鯨の油に、こい苛性ソーダを加え(けん化という)二〇〇度にして蒸留釜にうつし、高級アルコールを作るというのが広瀬の方法だが、けん化技術は石鹸会社ではいつもやっていることだった。

そしてついに、卵色をした合成洗剤DKSが誕生し、モノゲンと名づけられた。

昭和九年十二月のことであった。

ちょうど同じ昭和九年五月、花王石鹸の川上八十太や麦島たちは、鯨ではなく、植物性のヤシ油から高級アルコールをとる方法を懸命に研究していた。

「洗剤としてすぐれている石鹸にとって、ただひとつの悲しみは、毛織物に安全でないことだ。

安心して使える家庭用洗剤がどうしても必要なのだ。」

こうした情熱をもって、長い月日と苦心を傾けていた。

幸いヤシ油は、石鹸の原料でもあったので、いろいろと研究されていたし、取扱いもお手のものであった。

そうしたいままでの経験を充分に生かしながら、これに新しい研究を加え、ヤシ油に触媒をいれ、高圧にした水素ガスをふきこんだ水素添加剤を使った。

川上も麦島もこの方面ではうでききの技師だった。

こうして高級アルコールの製造に成功し、昭和十年九月、ヤシ油からつくった新合成洗剤「エキセリン」が作られた。

このような多くの人たちの努力と、たえまない研究によって、日本の石鹸工業は危機をのがれることができた。

はじめ工業用としてもっぱら使われた合成洗剤はいまではあらゆる家庭の必需品ともなっている。

top

**************************************** |

石石鹸づくり 3図

石石鹸づくり 3図