|

****************************************

Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体

Ⅲ 建設材料

七章 石と金属をつくりだす化学 《セメント》

セメントの話から新金属へ

top

1 はじめに

これからお話するのはものの材料になるセメントや金属の話である。

セメン卜と鉄は大昔からあったけれども産業が進むにつれて、セメントも鉄も、もっと強く丈夫な物が作られてきた。

また、新しい材料、アルミ――ジュラルミン――ステンレス、それから最近ではもっと新しい金試が作り出されるようになった。

しかも、それには化学者の力がとても大きな役割かはたしてくるようになったのである。

ただ発明された新しい金丐ぺたいてい戦争のために作られたことはまことに残念だ。

どんな産業、どんな世の中で、どんな金属が使われているか、どんな人たち――日本人も――がその時どんな苦心をしてそれを作り出してきたか。

このことを読みとってください、まずセメントの話から。

2 カトーの教え top

人間は、セメントをいつごろから使いはじめたのであろうか?。 それはいまから五千年前にさかのぼる。

古代のエジプト人たちは王さまのためにピラミッドとよばれている巨大な墓をつくった。

大きな切り石を奴隷の手で積み重ねていくのである。

その時、石と石をつながあわせる接着剤として、こんにちのセメントのようなものを使っていた。

この接着剤は、天然の石灰石や石こうをやいて白い粉にしたものを水でこねて作る。

それを石と石の間にはさんでおくと、しまいに石のようにかたまってしまうのである。

その後、ギリシア人たち統この技術をう汁ついで石灰石と貝殻をやいたり、ローマ人たちは石灰石と火山灰をやいてセメントを作っていた。

いまから二千年前のローマの大建築家カトーは、

「セメントのなかで一番いいのは、真っ白で、うんと硬くて、うんと重い石灰石をやいて作る。 |

5000年ばかりまえ、エジプトではピラミッドを

つくるのに、セメントのようなものを使った。

|

実際に使うときは、生石灰と砂を一対二の割合に混ぜるとよい、」といっていた。

長いことヨーロッパの人たちは、このカトーの教えをまもってきた。

このセメントは空気中では固まるが水の中では固まらなかった。

3 フォロス灯台にならって top

イギリス本土の南端プリマス港のおきにエジストン・ロックという岩の島がある。

一六九九年に、この岩の上に、世界最初の本格的な灯台がたてられた。

だが、その灯台は木造だったので、三年後には風で吹き倒され、再びたてられたが、今度は火事で焼け落ちてしまった。

一七五五年にこの焼け落ちた灯台に三十歳の青年土木技師ジョン・スミートンがやってきた。

灯台の再建を政府から命令されたのである。 この灯台はアメリカやインドから戻ってくるイギリスの船にとっては暖かい歓迎の灯であった。

イギリス本土の入口の灯りであったので、きわめて重要な灯台であった。

スミートンは考えこんでしまった。

「まえと同じ木造ではだめだ。

この波風にたえ、しかも火事などにやけないとすろと、どうしてもセメントでつくるほかはない。 だがうまくいくだろうか……。」

スミートンは、カトーのセメントに疑いをもっていた。

これまでに白い石灰石で作られたといわれる城壁や塔が崩れおちた例をたくさんしっていた。

スミートンは、古代のアレキサンドリア港の入口にあったという有名なファロス灯台にならって灯台を設計した。

石材としては花崗岩をとりよせた。問題はセメントであった。 |

スミートンが造ったエジストン灯台

|

4 「なんだ、黒い石灰石なんかよこして」

top

「たえず潮風のふいている海のまっただなかの岩のうえに、高さ二六メートルの塔を何の支えもなしに建てることはできるだろうか?」

スミートンは不安に思った。だが、セメントがよければどうにかなりそうだ。

そう思っているところへ、セメントの原料として黒っぽい石灰石が届けられた。

「白い石灰石を注文したのに、こんなよごれたのをよこして、困ったなあ……。

だが、まてよ、これでセメントができないこともあるまい、ひとつテストしてみよう。

そうだ、白い石灰石でつくったセメントとくらべてみて、どちらか強いほうを使うことにしよう。」

なにか一心に研究をしているときには、ちょっとしたことに注意することによって新しい道が開けることがあるものだ。

実際に試験をしてみると、黒っぽい石灰石からつくったセメントのほうがずっと強くくっつくことがわかった。カトーのセメントの定義は考えなおさなければならなくなった。

5 そうだ、粘土だ! top

よく黒っぽい石灰石を調べてみると、黒っぽいのは石灰石の中に粘土が入っているためだということがわかった。

この新しいセメントは空気中でも水の中でも固まることがわかった。

一七五七年には、エジストン灯台の明るい光のかがやきを見ることができるようになった。

おりからの十八世紀イギリスの産業革命は道路、トンネル、運河を急速に発達させるために強くて安いセメントを要求していた。

6 ボルトランド・セメント top

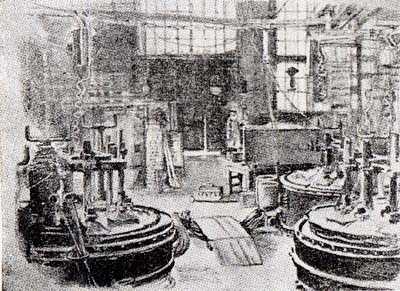

スミートンのあとを受継いでセメントは改良されていった。

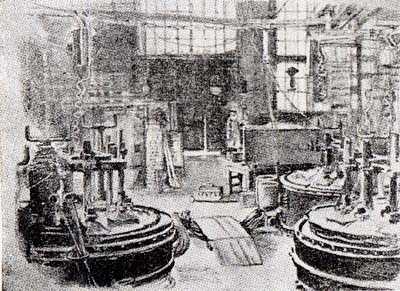

一八二四年の十一月二十一日には、中部イギリスのリース市のレンガ職人ジョセフ・アスブジンによって「人造石製造法の改良」の特許がとられ、「ポルトランド・セメント」が売り出された。

ポルトランド・セメントは石灰町と粘土の倒介は四対一にまぜられ、それを焼いてから(約一四五〇度)冷やし、そのかたまりに少量の石こうか交ぜて粉にした薄緑色の粉である。

色やかたさが、その頃建築に使われていたイギリス南部ドーセット地方のボルトランド半島の石によくにていたのでこんな名前がついたのである。

ポーランド・セメントではない。

また日本には日本セメント、小野田セメント、磐城セメントなどのセメント会社があるが、セメントの袋にはボルトランド・セメントと書いてある。

普通のセメントはみんなポルトランド・セメントとよばれるのである。 |

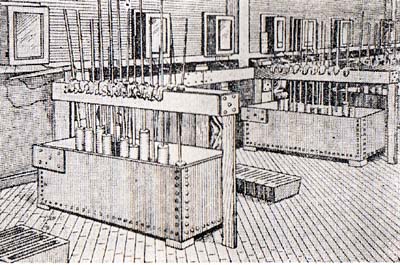

アスプジンのボルトランド・セメント焼成窯

|

7 日本では平岡通義が top

日本の最初のセメント工場は、一八七三年(明治六年)に東京の深川清澄町の仙台屋敷跡に作られた。

明治の初めに横須賀に造船所をつくろうとしてフランスからセメントを輸入したところ、ひどく高い値段がつけられてしまった。

セメントは湿り気の多いところにおくと、袋ごと固まってしまうという性質がある。

フランスの船もわざわざ日本にセメントを運ぶには固まらないように苦心したにちがいない。

もっとも昔はセメントは木の樽につめていたようである。

平岡道義は何とかしてセメントを日本でつくろうとして苦心をした。

深川工場は平岡が当時の工部大輔(産業大臣のようなもの)である伊藤博文にお願いして政府にお金をだしてもらってつくった官営工場であった。

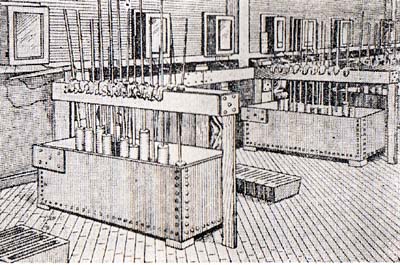

8 近代的なセメント工場 top

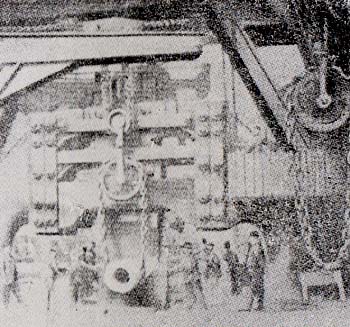

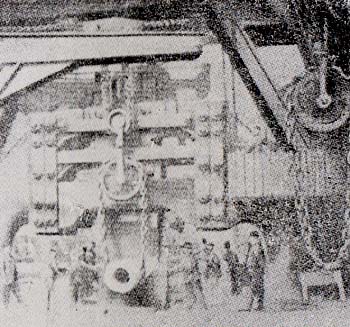

近代妁なセメント工場は明治の官営工場とはだいぶちがってきている。

埼玉県の高麗川(こまがわ)にある日本セメントの工場へいってみると、まず巨大なコソクリート製の煙突が三本立っているのにおどろかされる。

煙突の下のところから原料の石灰石と粘土を粉にしたものをいれるようになっている。

直径が三~四メートルもあり、長さが一六五メートルもある鋼鉄製の円筒になっている回転窯が回っている。

毎分二回転の窯のまわりは熱のためかげろうができている。

内部は耐火レンガがはってあって、窯の下から重油がゴーゴー音をたててふきこまれている。

特別の色ガラス窓から内部をのぞくと、さながら地獄のように重油が燃えている。

内部の温度は一五〇〇度ぐらいだという。

この窯は一度動き出すと昼夜の区別なく二十日間ぐらい動くという。

工場の過程は自動的になっているので、セメント工場に働いている人は少ない。

日本にはセメント会社が二十社もあり、このような回転窯が全国で百七十本ほどもあるという。 |

最近のセメン卜工場の回転窯

|

八章 もっと強い鉄をもっとたくさん 《ハガネとステンレス》

top

錆びないハガネまで

1 世界の七不思議のひとつ

鉄といっても最初のころ使われていた鉄は錬鉄といって、炭素分が少なく不純物が多かった。

鉄分の多い鉱石または隕石を熱し、とけてない鉄のかたまりをたたいて不純物をとりのぞいたものであった。

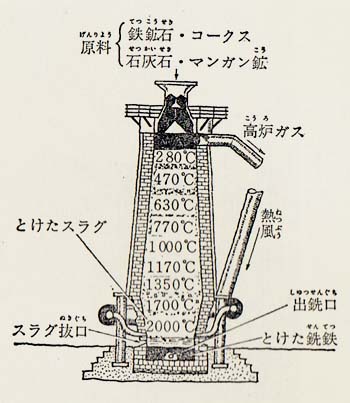

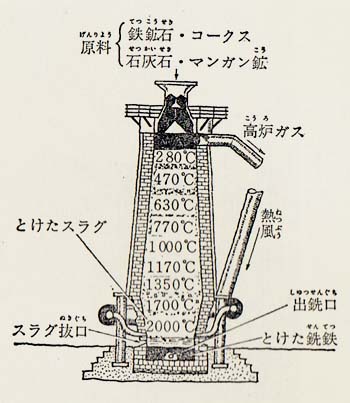

それが炉が進歩し、風を送るフイゴのようなものができるようになって、鉄鉱石もとけるようになる。

炭素分の多い、液状の鉄ができる。これが銑鉄で、鋳鉄とよぶこともある。

これは液状だが、これを砂でつくった型に流しこんだものが鋳物である。

そして、我々の祖先の知恵ある人は、これらの錬鉄や銑鉄を、さらにたたいたり、とかしなおしたりして炭素分をへらし(二%以下にする)つくったのが、これからお話するハガネである。

ハガネの歴史も古い。

インド人の考えだしたハガネの作り方は、「ウーツ鋼法」といって有名である。

いまでも、デリー市の回教寺院にある直径四〇センチ、高さ六メートルの「クトゥプの円柱」は世界の七不思議にあげられてもよいくらいである。

ひとつの説では、これは、いまから千七百年ぐらい前に作られたものだといわれている。

また、日本に古くから伝わる砂鉄からハガネをとる「たたら鋼法」も有名である。

切れ味のよいので世界に有名な日本刀もこの鋼法で作られた。

ドイツの金属学者が、日本の名刀「正宗」を調べてみたところ、何とあのうすい刀身が五十万枚のハガネの板からできていることがわかった。

もちろん正宗の生きていた鎌倉時代には、秘伝であって、ごくかぎられた弟子にしかしらされなかった。

しかし秘伝というのはきまった人にしかわからないのだから困る。

大量生産はこのような秘伝では、できないからだ。 |

日本刀をきたえる

|

2 バンサンヌ射撃場で top

一七五〇年~六〇年頃から始った産業革命をきっかけにして、機械や工具をつくる鉄がますますたくさん必要になった。

いろいろな製鉄法が考案されたが、しだいにもっと硬い鉄――ハガネが必要とされるようになってきた。

特に一八五〇年~六〇年になると、クリミア戦争などもあって、各国は軍備を強化するために、すぐれた砲身や砲弾をつくろうと、血眼になってきた。

一八五四年十二月二十二日、その日はバンサンヌ射撃場でナポレオン三世臨席のもとに、新式の砲弾の試射が行われることになっていた。

この砲弾には、特別の工夫をした筋(旋条)が入っていた。

この筋のため砲弾は回転させられるので、途中で向きをかえずにまっすぐとぶことができるのだった。

この砲弾(旋条弾)の発明者こそベッセマーだった。 彼は、小さいときからロンドンにあったお父さんのやっていた活字つくりの工場で、活字用金属の調合をやっていた。 |

ベッセマー転炉を発明して

近代的な製鋼のさきがけとなった

ベッセマー(1813~1898)

|

彼のつくった活字用の金属は、いくつかの金属のうまい混ぜ合わせで作られていたので、その活字ですった印刷は美しく仕上がるので評判だった。

金属のことにくわしいベッセマーが、砲弾の鉄に興味をもつのもふしぎではなかった。

しかし、彼は今日は少し機嫌がよくなかった。というのは、彼はイギリス人だったので、この発明をまっさきにイギリス陸軍に採用してもらおうとしたが、ついに受入れられなかった。

しかたなくフランスで実験をすることになったからである。

試射は成功した。見物人は感嘆の声をあげた。

しかし、試射係長ミニーツ少佐は、賞賛の言葉のあとで、こういったのである。

「なるほど試射は成功したが、こういう砲弾を発射するには、よほど強力な砲身がなくてはいけません。

いまある砲身が、いったい役にたつでしょうか?」

その頃の砲身はみな「鋳鉄」(いもの)だったのである。

ベッセマーはこの話をきいて、ハッとした。

「もっと強い砲身! よし、もっと強い鉄――ハガネを、簡単に、たくさんつくる方法を考えよう!」

3 火を使わないでハガネを top

それまで、ハガネづくりといえば、に百年以上も前(一七四〇年頃)イギリスの時計職人ハンツマンの考え出したルツボ法しかなかった。

それは耐火性粘土でつくったルツボを加熱して丹念につくったものだった。

ひとつの砲身をもしハガネでつくろうとしたら、何十ものルツボが必要だった。

それに燃料もずいぶん使わなげればならなかった。

試射が成功して三週間とたたない一八五五年一月十日、ベッセマーは昔からの金属づくりの腕をいかして、うまいハガネつくりの方法を考えだし、特許をとった。

そして八月十三日、イギリスのある町で開かれた科学者の集りで、ベッセマーははじめてこの方法を公表した。

演説の題目は、

「火を使わないで鉄やハガネをつくる方法」というのであった。 |

ベッセマー炉

|

「火を使わない?」みんなは不思議な顔をして講演をきいたが、きいているうちに、なるほどと思うようになった。

つまり、ベッセマーの方法は、ベッセマー炉という直径一メートルぐらいの大きなルツボの中にとけた鉄をいれ、そこにただ空気をふきこむだけで、空気中の酸素が鉄の中の炭素分その他の不純物をとりさっていくという仕掛だったからである。

もはや、小さなルツボをいちいち火にかけて、少しずつハガネをつくる必要はなくなったのだ。

「これは製鉄業の大革命だ! やがてハガネの時代がくるだろう。」

会場に集った目先のきく技術者の中には、こういってベッセマーの方法をほめたたえるものもあった。

ベッセマーはその後改良をかされて、この方法を実際に行うために、一八六〇年にあのベッセマー転炉を発明した。

そして、一八六二年、ロンドンで万国博覧会が開かれたときには、この炉でつくったハガネで、カミソリから大砲までも作って陳列して人々をおとろかせた。

4 今日は学校がしずかだ top

日本にも世界をあっといわせた鉄鋼の研究がある。

まず、東北帝国大学の教授本多光太郎のKS鋼の発明である。それは一九一七年(大正六年)のことであった。

一九二二年「大正」一年)に本多博士は、鉄鋼関係者の最大の名誉である「ベッセマー賞」を、イギリス鉄鋼協会からさずけられている。

その頃磁石のはがれは、クロムとタングステンとハガネの合金が使われていたが、KS鋼はそのほかにコバルトを三五%ふくむもので、この磁石の寿命(抗磁力)は、いままでの五倍というおどろくべき優秀なものであった。

これができたので、発電機、電圧計、電流計などのメーターが発達をし、特に羅針盤類はうすくて強力になった。

KSというのは本多博士の研究を援助してくれた住友吉左衛門(Kitizaemon Sumitomo)の頭文字をとったものである。

本多博士の研究熱はおどろくべきもので、日曜日でも「やあ、今日は学校がしずかでいいなあ」といって、研究室へ出かけてゆき研究をされた。

おかげで、一緒に研究している人は日曜日も休めなくて困ったくらいであった。

5 「とっても削れませんや」 top

こうした中で、東京大学工科へ入学した三島徳七は、鉄鋼の研究にひかれていった。

俵国一教授がドイツからもちかえった金属顕微鏡をのぞいて「鉄の顔」を見たのは三島にとって大発見であった。

やがて、鉄とニッケルの合金を研究テーマにえらんだ。

ニッケルが二○~三〇%入った合金は、不思議な性質をもっていた。

鉄もニッケルも強磁性であるのに、これには磁性がない。

しかも、この合金は温度によって性質がかわる。

この原因を研究中に、ふと頭にうかんだのが運命のアルミニウムであった。

「アルミニウムを加えてみよう。」

こう思った三島はニッケル二五%の合金に、アルミニウムを一、三、五、八、一二、一五%という割合に混ぜてとかしてみた。

できた合金のほうは地下室の金属工場へもっていって、削ってくれとたのんだ。

ところが、いくらまっていてもできあがってこない。催促しにいくと工場の職人さんのいうには「先生、これは、ちょっとへんなものですなあ。うまく削れませんや。」

金属を削る旋盤の上でまがっている棒を見ると、どうだろう。

削られたくずがおちないでくっついているのだ。

さっそく磁性をはかってみて、びっくりした。KS鋼の二倍も強いではないか。

こうして、ニッケル二二%、アルミニウム一二%、残りは鉄のMK鋼ができたのである。

MKは、養家の三島(Misima)と旧姓の喜住(Kisumi)の頭文字をとったのである。

一九三二年(昭和七年)のことであった。

その後も、磁石鋼は改造され、新KS鋼が作られ日本の磁石鋼の研究は、世界の第一線にたった。

こんにちで心世界中の強力磁石鋼の七割はMK鋼だといわれている。

電気のメーターをはじめとして、スピーカ、ピックアップ、マイクなどその利用は広いものである。

戦後、日本へやってきたアメリカの科学使節団代日本の磁石鋼に関しては「砂漠の中のオアシス」だといってほめてくれた。

本多・三島の両博士は日本の科学・技術がけっしておとったものでないことをアメリカの人にも教えたのであった。

今度は「錆びないハガネ」ステンレスのお話をしよう。

6 錆びないハガネ top

ステンレスとは、ステンレス・スチールの略で、錆びないハガネ(はがれ合金)という意味があり、日本では不銹鋼(ふゆうこう)とよんでいる。

普通の鉄やハガネの欠点は何といっても、錆びてしまうことだ。

錆びるというのは、空気や水にふれた鉄やハガネが空気や水の中の酸素と化合して酸化鉄や水酸化鉄の膜で当面がおおわれることである。

だからピカピカ光った鉄などはあまりない。

お母さんの使っている古くなった鋏などは、荼色っぽく矢面が錆びている。

それでも紙ヤスリか、金ヤスリで表面をこすってやれば、またピカピカ光った地があらわれてくる。

しかし、またしばらくすると、全体が錆びてしまうのである。

鋏やナイフが少しぐらい錆びても、切れあじにはかわりないが、もし鉄やハガネの入れ物を使って、酸や水気のものをいれ、化学工業に使うとなれば不純物がまざってうまくいかない。

錆びないハガネステンレスは、こういうことのために発明され、使われているのだ。

そして、工業で広く使われるようにたったために、最近ではステンレスが台所や流し場、ガスレンジにも応用されるようになり、台所がモダンで、美しく、清潔になってきた。

だが、この美しい合金ステンレスができるまでには、多くの抖学者や技術者の地味な研究があったのである。

7 先をこされた「新発明」 top

一九二一年(明治四十五年)のある日、いつもほがらかなアメリカのへインズ技師がすごすごと特許局の階段をおりていく。

「何ということだ。

特許局の役人にはわしの苦心して研究した新発明、さびないハガネを、別に新しい発明ではないという。

おかしな話だ。」

その頃、アメリカでは、自動車工業がさかんになろうとしていた。

へインズ技師は、その自動車のエンジン用のハガネ合金をつくろうとしていたところ、錆びにくいハガネができてしまったのである。

ある分量の金属クロムを混ぜてつくったハガネは、さびにくく、硝酸におかかされないことがわかった。

そして、特許願しをだしたのであるが、つっかえされてしまったのである。

8 金属クロムいりのハガネ top

ところで、十年もまえにさかのぼって、すでにフランスにおいいては、金属学者のギェーとポルツマンの二人が、協力してクロムいりのハガネの研究を行っていた。

この二人は、同じくフランスの化学者で、アルミニウムの製法で有名なエルーの工夫したエルー式電気炉を使って、合金の研究をうまく行っていた。

鉄とクロムと炭素、この三つの物質(元素)の分量をいろいろ変えて、溶かし合わせることによって、性質の違う新しい合金ができるわけである。

ギェーとポルツマンは、五十種類の新合金をつくり、表にまとめていった。

この表の中にこんにち、「13-クロム・ステンレス」とよんでいる、炭素分約○・一%、クロム分約一三%、残りは鉄で作られたステンレスがあった。

しかし、ギェーとボルツマンは、この新しい合金の使いかたをしらなかったのである。 |

スイスのノイハウゼンにある7000アンベア・エルー式電解炉

|

こんなわけで、へインズ技師のせっかくの特許願いは、すでに作られているので断わられてしまったのである。

ところがそれから数週間して、イギリスの金属学者ブリアリーが、ステンレス製のナイフの特許願いをだしたところ、見事パスしてしまった。

で、本によっては、ステンレスの発明者は、ブリアリーになつているが、実際の発明者はギェーとボルツマンだ。

へインズとブリアリーは、世界にステンレス時代をもたらした人ということになる。

9 硝酸に強い18-クロムステンレス

top

また、ギェーたちのつくった合金表のなかには、クロム一八%、ニッケル八%いりのハガネ「18-8ステンレス」があった。

これは特に硝酸に強かったので、その後ドイツのクルップ兵器工場の技師マウラーが工業化し、こんにちでも硝酸製造の装置などに使われている。

日本の国産ステンレスは二十年も遅れて開発されたので、ギェーやボルツマンのひとつひとつ調べていく地味な研究なしに、いきなり「13-クロム」や「18-8ステンレス」をつくることになった。

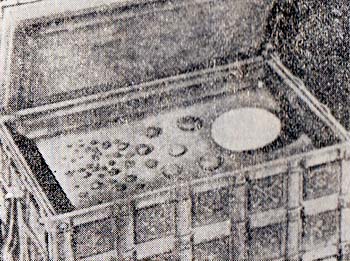

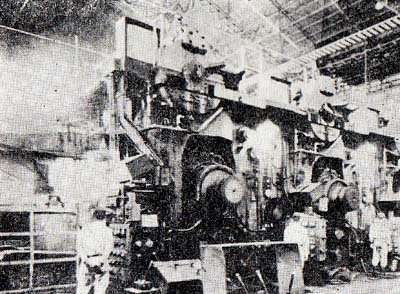

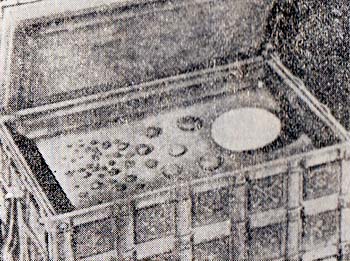

日本金属会社横浜工場では、一九三二年(昭和七年)の暮れ、最新式高周波電気炉がすえつけられた。

翌年の四月には、「13-クロム」ができた。

一九三四年(昭和九年)には、「18-8ステンレス」が作られ、陸軍の王子火薬製造所の硝酸製造装置に使われた。 |

クルップ工場

|

10 真鍮・銅の代用に top

|

ステンレス工場

|

ステンレス製の台所用品

|

また一九三四年(昭和九年)には、新潟県の直江津の日本ステンレス会社において、エルー式電気炉が備えつけられたが、この会社の樋口喜六技師たちは、これを使って炭素分○・○三%以下の純鉄を電極で溶かし込みながら、クロムを混ぜていってステンレスをつくるという、特別の製鋼法を考案した。

このさいのクロムのまぜかげんはむずかしい、

この頃の日本は、真鍮や青銅をつくるための原料である銅の約半分の十数万トンは輸入していた。

「真鍮や青銅のかわりに、ステンレスをつくったら銅の節約になるのではないか。」といって、ステンレスが作られたのである。

直江津の工場で作られたステンレスは、丸棒、板、車両、建築金具として、使われるようになった。

洋食器の生産で有名な新潟県の燕(つばめ)市も、この頃からステンレスを使った洋食器をつくるようになった。

日華事変(日中戦争)が、一九三七年(昭和十二年)に始り、砲弾の火薬をつめこむ薬莢(やっきょう)用真鍮が不足してくると、その代用としてステンレスがのぞまれることになった。

このため日本ステンレス会社の、三重県四日市の新工場では、もっぱら山砲の薬きょうをつくるようになった。

こうして、日本ステンレスは、戦争のために使われたのであるが、これからはますます化学工業用に使われるようになるだろう。

11 日本の製鉄業 《特別読物5》

top

サンフランシスコの福沢諭吉

「うむ、なるほど。文明というものは、このように鉄を使うものなのか。」

こうつぶやいているのは福沢諭吉であった。

ところは、アメリカのサンフランシスコのさびれた町角、時は一八六〇年(万延元年)の二月のある日であった。

福沢たちは、江戸幕府の軍艦咸臨丸にのって、日本人としてはじめてアメリカを公式に訪問したのであった。

見るもの聞くもの、みな別世界のおどろきであった。

それでも、福沢は、かねてから蘭学をとおして西洋の科学や技術というものにいくらか通じていたから、電気の原理で動く機械などを見せられても、それほどおどろきはしなかった。

とはいうものの、何といっても鉄であった。当時の日本にも、鉄はすでに使われていたが、大変貴重なものであった。

江戸にはよく火事があった。

火事がおわると焼け跡には、ぞろぞろと、釘拾いが集ってきたものである。 |

江戸幕府の軍艦咸臨丸にのった福沢諭吉

|

ところが、その頃のアメリカでは、石油缶、缶詰のかん、釘などは、ゴロゴロすてられていたのである。

福沢は、アメリカ人の生活には、鉄が重要な役わりをはたしていることを、自分の目で確かめることになったのである。

福沢がアメリカにいったころ、わか国では、ようやく伝統的な『たたら鋼法』(砂鉄から木炭を使って小規模に鉄を取り出す方法)からオランダ流の製鉄法にきりかわろうとしていた。

日本刀をつくるには、「たたら法」でよかったが、大砲をつくるにはそれではうまくなかったからだ。

大砲がつくれる鉄

一八五三年(嘉永六年)には黒船が江戸の内海までやってきた。「港を開け」というのである。

幕府の役人は、腰をぬかしてしまった。また、町人、百姓なども気がきではなかった。

「いやはや、えらいことになったもんよなあ。あの黒船には、おそろしい鉄の大砲があるっていうじゃないか。

ズドーンといっぱつやられたら、どうしたらよいのじゃろう。」

当時、いばりちらしていた幕府にも、鋼鉄の大砲はなかった。

アメリカの軍艦と戦えばひとたまりもないことは明らかだった。幕府の権威はぐらついた。

すでに佐賀の鍋島藩などは、はやくからオランダの技術によって、反射炉をつくり、それから取り出される鉄で大砲をつくろうとしていた。

反射炉というのは、炉の構造から出た名前で、燃料(木炭)の熱の反射で、鉱石(はじめは砂鉄からとった荒い鉄のかたまり)をとかして、鉄を取り出すのであった。

国をまもるためには、まず大砲を!

そのためには鉄をつくらねばといった世論は、日本国内に、黒船の来航によってますます高まっていった。

むずかしい反射炉

幕府も諸藩にたいして、国防を厳しくするよう命じた。薩摩藩、水戸藩、長州藩なども、反射炉をつくり始めた。

幕府も、一八五四年(安政元年)には、いよいよ、江川太郎左衛門に命じて、伊豆の韮山(にらやま)に反射炉をつくることになった。

とはいっても、反射炉をつくるということは、けっしてたやすいことではなかった。

薩摩藩なども、藩邸内の集成館に、炉を組み立てたが、何回やっても、耐火レンガが高温のためとけてしまって、うまくいかない。

藩主の島津斉彬(なりあきら)公は、科学や技術に関心の深い殿さまであったから、

「佐賀の鍋島は、十八回も失敗したというではないか。

外国人や、他藩のものにできることで、わが藩にてなないということがあろうか。もっと研究したらよい。」

といって、天草から粘土をとりよせたりして反射炉を完成したのであった。

幕末の暗雲がたなびく中で、わが国の製鉄業にも、ようやく光がさしてきた。 |

反射炉

|

近代的製鉄業

一方水戸蓚には、藤田東湖という学者がいたが、熱心に国防の必要をといていた。

その藤田が、あるとき蘭学の研究で有名な大島高任に注目することになった。

大島は、南部藩(いまの岩手県)の武士で一八二八年(文政九年)に盛岡に生まれ、江戸や長崎で蘭学(そのうちでも砲術、採鉱、冶金術)を研究した人で、オランダ人ヒュゲェニンの製鉄技術の書物「西洋鉄熕鋳造篇」を訳してもいた。

高任は、水戸によばれて、反射炉をつくることになったが、ここでも、耐火レンガの研究にゆきづまった。

また、燃料にははじめて石炭を使ったり、原料には、砂鉄からとっだ雲州鉄(島根県産)を使ったりしていた。

ここでとれた鉄で、モルチール砲を作っている。

高任は「砂鉄からつくった鉄はもろくていけない。

大砲に使えるような粘りけのある鉄は、岩鉄(鉄鉱石)からとるべきだ。」と主張した。

こうして高任は、鉄鉱石の産地をさがしもとめ、ついに南部藩の大橋鉄山(いまの釜石鉱山の一部)に、良質の鉄鋼石が産出することを発見した。

そしてついに、一八五七年(安政四年)にはヽわが国最初の高炉(溶鉱炉)が釜石に作られた。

大島高任は、その後、明治新政府の工部省の官吏になり、諸外国の採鉱、冶金などの新知識を学んできて、官営の釜石鉱山の開発につとめた。

一八八九年 (明治二十二年)には、フランス鉱山学会の名誉会員におされ、一九〇一年(明治三十四年)三月三十日、七十六歳をもってなくなった。

「なに? 釜石が火をとめた?」

明治時代になってから、わが国は、何としてもヨーロッパなみの近代国家をつくりあげようと、産業をおこし、軍隊を強くすることに努力していった。

ところが、工場をつくるにしても、鉄道、船、大砲などの兵器をつくるにしても、鉄がどうしても必要であった。

わが国には鉄のもとになる鉄鉱石が少なく、鉄があまりつくれないところへ、外国から安く鉄が入ってきた。

せっかく開発されていた官営の釜石製鉄所も、ついに一八八三年(明治十六年)には、廃止になってしまった。

これをきいた鉄商人の田中長兵衛は、番頭の横山久太郎のすすめで、釜石製鉄所を一万二千余円で払い下げてもらった。

生きかえった釜石の鉄

野呂影義・香村小録という技術者が田中たちに協力し、とまっていた高炉を改良して、鉄を取り出せるようにしたのである。 特に燃料としてはコークスを使い、送風には水力を改良して蒸気力や電力による熱風をおくったり、構造を改良したりした。

これが釜石田中製鉄所で、ここで作られた銑鉄を、大阪の砲兵工廠で使ってみて、輸入銑鉄より質のよいことが証明された。

釜石の鉄は、野呂たちの技術のおかげで、生きかえったのである。 |

釜石につくられたわが国最初の高炉(溶鉱炉) (1857年)

|

八幡製鉄所

その後、日清戦争がはじまると、鉄の重要性がにわかに認められ、一八九五年(明治二十八年)の第九回帝国議会で、再び官営の大製鉄所を設立する予算がとおった。

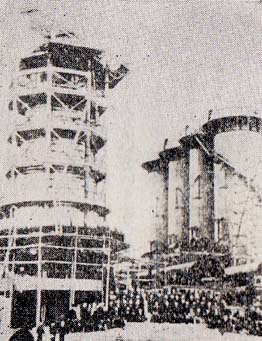

それが一八九七年(明治三十年)に発足した八幡製鉄所で、東洋一の規模をもっていた。

この高炉は、ドイツ式の本格的なもので、グスタフ・トッペなど十五人のドイツ人技師が技術のおもな指導をし、日本人の技術者は、大島道太郎(大島高任の子)や今泉嘉一郎などであった。

一九○一年(明治三十四年)二月には、第一号高炉(一六〇トン)が出銑を開始した。

五月には、製鋼工場でで平炉およびベヴセマー転炉が操業をはじめるといったように、すべりだしは大変よかった。

ところか、しばらくすると、高炉の具合が悪くなってしまった。 |

日清戦争の図

|

「高炉が動かぬ」

一九○四年(明治三十七年)日露戦争が始ろうというとき、四月になって、第一号高炉の火がともされたのであるが十七日でとまってしまった。

高炉というのは、一度火がついたら、数年間は火をたもって仕事をするものなのである。

服部製鉄部長は、困ってしまった。

ドイツ人技師は、ほとんど帰国してしまった。

「これは大変だ。こんな大事なときに、こんな大失敗をするとは、申し訳ない。」服部は、辞職願いをだした。

当時の中村製鉄所長官は、服部をやめさせなかった。

「野呂さんに調べてもらおう。」 ということになった。 |

八幡製鉄高炉一第一号高炉

|

現在の高炉

|

外人技師のいうとおりにやってもだめだ

野呂というのは、野呂影義のことで、当時、すでにわが国の鉄冶金学会の第一人者になっていた。

野呂はほかの仕事を捨てて、八幡にやってきて、第一高炉の条件を、化学的に調べてみた。

「わかりました。高炉のとまった原因の第一は、炉の構造がよくないこと、第二は、原料のコークスの知識が不足していること、第三には、高炉への送風、高炉への原料の入れ方などがよくないことです。

つまり、外国人技師のいうとおりやっても、原料や条件の違うわが国では、鉄はつくれないということですな。」

これは、とても大切な考えだ。

外国の技術をうのみにして、原料や条件の違う日本にただうつしても、うまくいかないということだからである。

こうしてその年の七月十三日には、第一高炉は野呂によって可能なかぎり改良され、日本の条件に適した製鉄所がようやく動きだした。

九章 もっと軽く、もっと強く 《アルミニウ厶とジュラルミン》

粘土からとった銀、アルミニウム

top

朝おきて最初に使う洗面器、湯わかし、電気釜、弁当箱、テレビのアンテナ、また、自動車、電車、船、飛行機にもアルミニウムはなくてはならない。

最近は、橋、窓枠、屋根、天井、てすり、壁などの建築材料としてもアルミニウムは重要になってきた。

それにお父さんの煙草の箱の中のタバコをつつんでいる銀紙、きみたちの大好きなチョコレートの銀紙もアルミニウムである。

全く、私たちの生活にはアルミニウムはどこまでもつきまとってくる。

1 まずエルステッド

アルミニウムを最初に取り出したのは、デンマークの物理学者エルステッドであった。

だが、彼の研究は名もない一新聞に紹介されただけでおわってしまった。

一八二五年のことだった。

しかも、彼のばん土(酸化アルミニウム)から取り出したアルミニウムは不純物であった。

その後、尿素の合成で有名なウェーラーという化学者が、再びアルミニウムを取り出すことに成功した。

ばん土から塩化アルミニウムを取り出し、これにカリウムを加え、磁性のルツボの中にいれ白熱反応が終ったところで、これを水中にいれ急に冷すと、金属アルミニウムの粉末がえられる。

ウェーラーはこの方法でアルミニウムをかたまりになるくらい作っている。

ここでウェーラーはアルミニウムの物理・化学的性質を調べている。

この金属の比重が二・七で鉄の三分の一であることもわかった。

この実験が行われたのは一八二七年のことだった。

2 ナポレオンの宝物、アルミニウム

top

舞台はフランスヘうつる。

フランスの化学者ド・ビーユは塩化アルミニウムに金属のナトリウムを作用させてアルミニウムを取り出す方法を発見した。

当時のフランスの皇帝ナポレオン三世はこの新金属に大変興味をもった。

「何とすばらしい金属ではないか。この粘土からとった銀で軽い兜や鎧を作ってみないか。」

ナポレオン三世はド・ビーユに援助をあたえて、工場でアルミニウムをつくらせようとした。

この頃のアルミニウムの値段は銀よりも高く、一グラムが五百万円もしていた。

だから、ナポレオン三世はアルミニウムのかたまりを、宝物箱の中に大切にしまっておいたくらいである。 |

アルミニウムの玉手箱。小さいかたまりは、

1886年、ホールがつくったアルミニウムの粒。

|

3 ジューウェット先生のお話をきいて

top

話はとんで、今度の舞台はアメリカである。

オハイオ州のオバーリン大学の化学教室では、ドイツ留学から帰国されたジューウェット先生が生徒に話をしている。

「みなさん、この小さなかたまりを見てください、これは私がドイツのウェーラー先生からいただいてきたアルミニウムという新しい金属です。 これは粘土の中にふくまれている金属です。

最近、フランスではボーキサイトという土からこの金属を取り出しております。 だが、残念なことに値段が高い。

どうだね、ぎみたちの中で、この金属をもっと安く、多量に取り出す方法を工夫する人はいないかね。

この金属がもっと多量に使われるようになったら、人類の生活は全く新しくなるでしょう。」

このとき教室のすみでジューウェット先生の話をじっときいていた青年があった。 チャールス・マーチン・ホールであった。 |

米オハイオ州のオパーリンで、ジューウェット先生の

講義をきくチャールズ・マーチン・ホールたち

|

ホールは「よし、私がその精練法を工夫してやろう。」とひそかに決意していた。 このジューウェット先生はドイツ留学前にしばらく日本にいて東京大学理学部で「分析化学」を教えたことのある人だった。

4 どうしたらアルミが取り出されるか

top

ホールは、それからアルミニウムの精練法の研究に夢中になってしまった。

ホールは父の小屋を研究所にして、毎日夜おそくまで実験をつづけた。

金属というものは、自然の状態では多くは化合物である。

だから、この化合物から金属を取り出すためには、他の非金属の物質を切離してやらねばならない。

ボーキサイトは、不純な酸化アルミニウムである。

だから、酸素とアルミニウムを切離してやらなければならない。

ところが、アルミニウムと酸素のむすびつきは強力である。

酸化鉄はコークス(炭素)と一緒に熱すると、酸素と鉄を切離すことができる。これが製鉄の原理だ。

しかし酸化アルミニウムはコークスを使っても切離すことができない。

このような場合は電気分解による切離しをするよりほかはない。

すでに食塩水の電気分解によって苛性ソーダをうることは、行われていた。

だが、ボーキサイトの場合はうまくいかない。

ホールはボーキサイトをはじめに水にとがしてから電気分解しようとしたが、ボーキサイトは水にとけなかった。

5 そうだ! 氷晶石(ひょうしょうせき)だ

top

実験がうまくいかないので、ホールはたくさんの電池のならんでいる小屋の中で溜息をついていた。

「うまくいかない。だめなのか。」

だが、しあわせなことにホールには、はげましの声をかけてくれるお姉さんがあった。

「チャールズ、元気をだして、研究にはかならず壁があるものよ。その壁をつきやぶるの。 もっといろいろ調べてごらんなさい、きっと成功の道はあるはずだわ。私にできることは手伝ってあげるわよ。」

姉さんにそういわれてみると、ホールにも思いあたるところがあった。

「もしかすると天然の鉱物の中にボーキサイトをとかすものがあるかもしれない。

そうなればしめたものだ。ボーキサイトの電気分解は不可能ではない。」

ホールは偶然のきっかけに、グリーンランドでとれる氷晶石という乳白色のガラスのかたまりのような石を見つけた。

氷晶石をドンドン熱して一〇〇〇度近くになるととけはじめる。

これに少量のボーキサイトをいれたところ、氷晶石はボーキサイトをむさばるようにとかしていった。 |

アメリカの化学者、チャールズ・

マーチン・ホール(1863~1914)は、

アルミニウム精錬法を発見し、

工業化した。

|

ホールはこの熱せられた液の中に電極をいれ、直流電流を流してみた。

しばらくして、金属アルミニウムが陰極にキラキラ光りながら集ってきた。

ついに難問題はとけたのである。

6 先生、できた、できた top

ホールはできたばかりのアルミニウムのかたまりをもってジューウェット先生の研究室へかけこんでいった。

「先生、ジューウェッホ先生、とうとうつかまえました。見てください!」

「チャールズ、どうしたんだ。」

「アルミニウムをつかまえました!」

「……おう、そうか、どれどれ、ウム、なるほど。ホール君よくやった。よくやった。」

ホールが大学か卒業して一年後の一八八六年のことだった。その時エールは二十二歳の若者であった。

実験室で成功しても、工場で大規模に生産するとなると、そううまくいくとは限らない。

ニューヨークの資本家が、このホールのアルミニウ厶製造法に目をつけて、会社をつくったが、うまくいかないとみるとすぐ手をひいた。

ホールは、そんなことに負けずにいろいろと製造の過程を改良して、一八八八年には、財閥メロンの援助でピッッバーグにアルミニウム会社をつくることに成功し、その会社の副社長になった。

これをしったまえのニューヨータの資本家は「ホールの技術はうちがさきに買ったのだ。」と文句をつけてきた。

裁判が始ったが、もちろんホールの勝利だった。

それからとでホールはいちはやく千万長者になったが、残念なことに四十一歳でなくなってしまった。

遺産はオパーリン大学に寄贈された。

いまでもオパーリン大学にはアルミニウム製のホールの像がかざってある。

ホールのつくった会社はその後アルコアという世界一のアルミニウムの会社になった。 |

ピッツバーグで、ホールがはじめてアルミニワムを製造した電解槽

|

ここに不思議なことがある。

ホールがアルミニウムの精練法を発見してまもなく、二ヵ月後に、フランスのエルーという二十二歳の化学者がホールと関係なしに、全く同じ精練法を発見したのである。

このようなことは、科学や技術の歴史によくあることである。 |

エルー(1863~1914)は、フランスの化学者で、ホールと全く同じ

アルミニウムの精練法を発明した

|

7 国産アルミニウム出現 top

日本では、アルミニウムはアメリカから輸入して使っていた。

それは明治の中頃、アメリカのホールがアルミニウム会社をつくったからである。

それがようやっと日本でもアルミニウムの地金がつくれるようになったのは、一九三四年(昭和九年)からである。

アメリカに五十年も遅れて出発したことになる。

これを最初におこなったのが森轟昶(のぶてる)専務の日本電工(現在の昭和電工)である。

森専務は「国産原料、国産技術」をモットーとしていた。

そこで日本人の田中弘という技師が開発した朝鮮産のミョウバン石からアルミナ(酸化アルミニウム)を取り出す亜硫酸法を採用した。

日本電工の横浜工場でアルミナをつくり、長野県の大町工場でアルミニウムの地金をつくることに成功した。

大町工場の技術を担当していた藤森は決死の覚悟でアルミニウムをつくった。

一九三五年(昭和十年)に日本電工の国産アルミニウムが市場にでたがはじめは日本人の商人は信用しなかったという。 |

アルミの地金

|

日本人にはアルミニウムはできないと日本人自身が思っていたのである。

最近日本では年産十三万トンで、世界第七位のアルミニウム生産国である。

8 アルマイトの発明と日本人 top

アルミニウムはかいるくて強けれども、傷つきやすくて、すぐ酸化してくさってしまう。

そこではやくから、アルミニウムにうすい酸化膜をつけて、これを防ぐことが、ドイツ、アメリカ、イギリスなどで研究された。

その中で、日本の理化学研究所でおこなった研究がもっともすぐれていた。

昭和元年(一九二六年)から昭和四年(一九二九年)にかけて、理化学研究所では、鯨井、植木、瀬藤、宮田博士たちが、蓚酸溶液(一~三%)の中で、アルミニウムを陽極にして電流を通じて酸化膜をくっつける、いわゆる「アルマイト法」に成功した。

昭和四年頃、日本アルミ製造所では、「菊正宗」のアルミニウム酒樽をつくったが、どうも酒がもれる。

この漏れを防ぐにはどうするか、を考えているうちに、この理研の「アルマイト法」を使ってはどうか、ということになり、アルマイト製の酒樽を大、小各種作ってみたところ、酒もれがないので、内径二・二メートル。高さ二・二メートルのアルマイト製酒樽をつくることになった。

その一方、弁当箱や鍋もアルマイトにすることを始めた。

こうして日本アルミでは、昭和七年四月、初めてのアルマイト工場をつくった。

9 ツェッペリン号撃墜 top

さて今度は、ジュラルミンの話をしよう。

はげしい第一次大戦のさなか、ドイツ軍は飛行船「ツェッペリン伯爵」号を使って、ロンドンの夜間爆撃や、軍事偵察を行い、イギリス軍をなぞませた。

写真を見てほしい、全長一〇〇メートル以上、一万立方メートル以上もある入れ物に水素ガスをつめこんだ空をとぶ巨大な風船である。

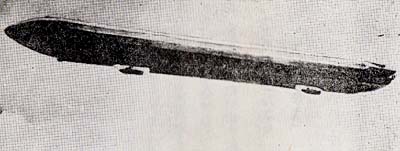

前進後退はプロペラで行う。これが飛竹船だ。 |

ツェッペリン号

|

当時、イギリスには飛行船がなかったので、この空の怪物にびっくりしてしまった。

しかし、一九一六年(大正五年)には、さしもの「ツェッペリン伯爵号」も、ついにイギリス軍に撃墜されてしまった。

10 「軽銀号」誕生 top

日本のイギリス駐在の海軍武官にまんまとその破片を手にいれることができた。

それは特別な金属でハガネのように小さく、およそ鉄の三分の一という軽さであった。

アルミニウムとよく似ているが、アルミニウムとは少し違うようである。

破片は、すぐ住友神銅所(いまの住友金属)におくられ、化学分析された。

その結果、その金属は、アルミニウムを主成分として、四%の銅と少量のマグネシウム、マンガンなどをふくんだ新しい合金であることがわかった。

ちょうどその頃は、飛行機が戦争に役だつことがわかりはじめ、飛行機の材料として、「軽くて丈夫な」金属がもとめられていた。

ただちに杉浦稠三博士らが研究をはじめ、山本正雄らが試作し、一九一九年(大正八年)には、「住友軽銀」ができた。

一九二二年(大正十一年)の四月には、日本最初のジュラルミン製飛行機「軽銀号」が作られた。

このようにして、ジュラルミンは航空機材料として、華々しく登場したのである。

しかし、そのジュラルミンの最初の発明者であるドイツ人のウィルムはけっして幸福ではなかった。

一九三七年(昭和十二年)、名もしれない山小屋で鶏をかいながら、わびしく死んでいったのである。

11 「だめだ、こんなもの捨ててしまえ」

top

ウィルムは、はじめアルトユウム合金の焼き入れの研究をおこなった。

アルミニウムの合金も焼き入れをすれば、ハガネのように硬くなると考えたのである。

アルミニウムの合金を五〇〇度ぐらいに熱し、急に水や詒の中にいれて冷やし、すぐに硬さを調べてみた。

全く軟らかいのである。

「なんだ、焼き入れをすると、かえって軟らかくなるのだな。

アルミニウムは性質がきっと鉄などと違うのだ。

だめだ。だめだ。こんなもの、捨ててしまえ!」

ウィルムは腹をたててしまった。

だがウィルムがすてた金属こそ、さがしもとめていたジュラルミンだったのである。

二日、三日してウィルムは思いなおして、まえにすてた合金をひろい、その硬さを調べてみた。

「おかしいぞ。硬い、硬いぞ。確かに硬くなっている。なるほど、なるほど。そうか、そうか。」

ウィルムは、アルミニウム合金というものは、焼き入れて、しばらく時間がたってから硬くなるという、いわゆる「特効硬化」ということを発見したのである。

ウィルムの研究は、一九〇六年(明治三十九年)に、ベルリンの研究所で完成した。

その後、ウィルムはドイツのジュレンの町に工場をつくり、ジュレンのアルミという意味でジュラルミンと名をつけた。

ところが、いつのまににかその秘密がもれて、ほかの工場でもジュラルミンをつくり始めた。

そのためウィルムは裁判で財産を使いはたしてしまった。大発明のむくいが貧乏になってしまったのである。

12 もっと強いジュラルミンを top

その後、ジュラルミンの研究は各国必死の競争になっていた。

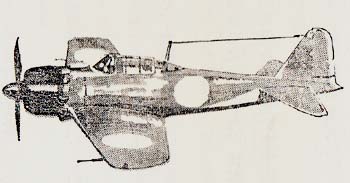

日本でも、住友神銅所の松田教、田辺友治郎の両博士、丸山五男らが研究をすすめ、一九三五年(昭和十年)には、超ジュラルミンを完成した。

ジュラルミンの必要性は戦争が拡がるとともに増す一方であった。

一九三五年(昭和十年)から、住友伸銅所では、研究部長の五十嵐勇博士を中心として、北原五郎らと、超々ジュラルミンの研究がはじめられた。

一九三六年(昭和十一年)にはそれが完成し、一九三九年(昭和十四年)には当時世界のトップをいく超々ジュラルミンの工業生産ができるようになった。

13 「零戦」とB29に使用 top

この超々ジュラルミンは別名をESDといって、普通のジュラルミンの倍くらいの強さをもっている。

化学成分は、銅二%、マグネシウム一・五%、亜鉛八%、マンガン〇・六%、クロム〇・二五%、残りはアルミニウムである。

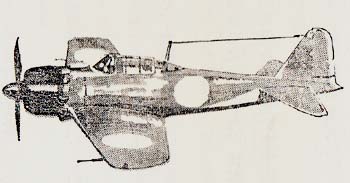

この超々ジュラルミンを使って、日本の海軍は、堀越二郎の設計で「零戦艦上戦闘機」をつくったのである。

この頃、満州国(いまの中国の東北)とソ連の国境のノモンハンというところで、関東軍(日本の陸軍)とソ連軍が小規模な戦争を行っていた。 |

旧日本海軍の「零戦艦上戦闘機]

|

ソ連のヤク形空冷戦闘機が関東軍をなやました。

このソ連の戦闘機に対抗して作られたのが「零戦」だったのである。

太平洋戦争には、この「零戦」がだいぶ暴れる。

はじめは「零戦」の戦闘能力が高いので世界から注目されたのであるが、しまいには生産が間に合わなくなり、性能もアメリカの飛行機よりおとってきてしまった。

それでも、太平洋戦争中に「零戦」は、何と一万機も作られたという。

もちろん「零戦」の機材にはESDが使われたのである。

一方戦争のおいて国アメリカでは、一九三三年(昭和八年)からTVA計画をはじめていた。

アメリカのテネシー川流域の総合開発を行い、ダムをいくつも造った。

そのダ厶から、百二十億キロワット時というありあまる電力が作り出されていた。

この電力を利用してアルミニウムをつくり、さらにアルミニウムをジュラルミンにし、そのジュラルミンで大形の爆撃饑B29を大量生産していた。

このB29が、一九四五年(昭和二十年)には、東京をはじめとして、日本の各大都市や軍事工場などを大爆撃したのである。

これにたいして日本にはすでにB29にたちむかっていける能力をもった戦闘機はなかったのである。

14 高カアルミニウム合金 top

このようにしてジュラルミンはかなしいことに戦争に奉仕する合金になってしまった。

最近はこれらの超々ジュラルミンなどはあまり使われていない。

なぜかというとESDは強いが、くさりやすいという欠点があるからだ。

もっぱら「高カアルミニウム合金」とよばれるものが平和的に利用されている。

といっても、この「高力アルミニウム合金」の仲間には何種類もあって、ESDなどもその中の一種類ということになるのである。 |

ジェラルミンででさたタンク車

|

飛行機、船、電車、自動車、建築など、それぞれの用途に応じて、それぞれうまくあうような合金ができているのである。

top

**************************************** |