|

****************************************

Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体

Ⅳ 石油工業

十章 石油工業への道 《原油》

ドレーク「大佐」の冒険

top

1 はじめに

石油井戸をほって石油をはじめて汲み上げた人、アメリカのドレークの記念碑には、「この発見によって、石油工業の道がひらかれた。」と書いてある。 そして百二十年後のいま、石油は世界を支配し、工業をすっかりにぎっている。

しかし、最初はその石油も思うように売れずにドレークの晩年は貧乏だったという。なぜだろう。

石油が、工業に使えるようになるには、石油をきれいにする装置――石油精製の装置の発明がなければならなかった。

まず、石油からガソリンを作ることが大切だった。

そうすれば、自動車と飛行機が使ってくれる。このことがはじめて石油の大事なことを人々に教えたのだった。 石油を掘り当て一晩で大金持になる人、石油めあてに他人の土地を取上げる者、石油めあてに外国に戦争をしかける者、そういう者もここから現れた。

昔石炭タールの成分から化学の力でさまざまの原料や生活用品が作られたのと同じように、いまでは石油の中からそうしたものが作られるようになって、石油は、化学工業の原料になくてはならないものになってきた。

ここでは、石油井戸のほりだしと、精製装置の発明とをお話しよう。 |

ドレークの記念碑

|

2 塩井戸をよごす油 top

いまから百二十年以上も前のこと、ニューヨーク州の弁護士ビッセルさんは「キーアの石油」という妙な名前の水薬を買った。

これは、火傷にきくとか、インディアンにいわせるとリュウマチの薬だともいわれるものだった。

この小さなつぼにはいった水薬には、きれいなレッテルがはってあった。

レッテルには塩水を汲み上げる深井戸の絵がかいてあいて、どうやらこれは、ピッツバーグにある岩塩業者キーアの塩井戸のようであった。

地下水にとけこんだ岩塩が塩水になるので、これを汲み上げて煮詰め塩をとるのが、この塩井戸である。

ところでキーアもそうだったが、深井戸を掘ると、時にこれが油でよごれてしまうことがあった。

またときには塩井戸をほろうとしていたのにガスが噴き出し、それに火がついてしまうこともあった。

そんなとき、人々は「地獄をほってしまった」といってさわいだりした。

この油、このガスは、どれも石油だったのだが、その頃はまだ、これがいまほど大事なものだとは誰一人しらなかった。

せいぜい薬としてしか使われなかったし、これが灯火に使えることがわかったのは、それから六年後(一八四六年)のことだった。

そこでキーアさんは、塩井戸をよごす石油を分離して、これを水薬にして売りだしたのだった。

ところがレッテルの塩井戸を見ていたビッセルさんは、ふとこんなことに気がついたのだ。

「この塩井戸には大きなやぐらが組んであるぞ。

いっそのことやぐらを組んだ井戸で、塩水でなく、石油を汲み出したらどうだろう!?」

ビッセルさんは知り合いのエレベレスさんと、自分の農場にしみだしていた石油(原油)を、エール大学のスチルマン教授に送って、分析しでもらい、これにどんな利用法があるか、調べてもらうことにした。

やがてスチルベン教授からは

「原油からはきっと貴重なものができるでしょう。

私の実験では、原油にはほとんどむだなものがありません。

しかも化学を使って簡単にそれができるのです。」という返事がきた。

二人はこれにはげまされて、ペンシルバニア石油会社を作って、いよいよ世界最初の石油井戸を掘ることを決心した。

3 ドレーク「大佐」の冒険 top

だが、これは大冒険だった。資金をつぎこんでも、はたして石油が出るかとうかわからないからだ。

「で、一体だれにほってもらったらいいだろうか?

この冒険を請負うという人がいるだろうか?」

「ドレーク大佐はどうだろう。」

ドレークはべつに大佐でもなんでもなかったが、小さいときから働きに出て、船の事務員になったり、ホテルの番頭になったり、鉄道の監督になったり、苦労したあげく、ビッセルさんにあったときは、病気のうえ失業さえしていた。 「大佐」というのは、土地の人の信用をすこしでも得ようとして自分がつけた名前だった。

仕事を請負ったドレークは、塩井戸ほりでは腕ききのスミス親子をやとって、一八五五年五月から井戸をに掘り始めた。

ドレークは井戸掘りは素人だったが、井戸掘りに最新式の技術を使ったり、いろいろな工夫をこらした。

まず、ドレークは六馬力の蒸気エンジンを使って、井戸ほりの原動力にした。

すでに一八三〇年代からアメリカには蒸気機関車がはしっていたので、こういう蒸気エンジンがかなり広まっていたのだ。 |

アメリカ人ドレーク(1819~1880)のほった井戸からふきだした石油が、今の石油工業への道を開いた。

|

また木のやぐらを作り、やぐらの上に滑車(プーリー)を吊るし、この滑車に渡したロープの先に鑿(のみ)をつけて、蒸気エンジンでそのロープを上げ下げした。

そして土や岩に鉄管をうちこんで、その中に鑿をいれ、鑿の先が曲がらないようにした。

こうするとまわりの土や石ころがくずれるのを防ぐことができた。

深く掘り進むにつれてこの鉄管をつなげていった。

4 ついに成功 top

ドレークたちは、一日に三フイート(約90cm)ずつ掘りすすんだ。しかし出てくるのは水ばかりだ。

一ヵ月たっても、二ヵ月たっても水ばかりである。

交わりの人々はドレークたちを、こう笑った。――

「あのプーリー(滑車)をつけた井戸掘りは全くプーリーな(ばかげた)仕事だわい。」

三六フィート掘ったとき、岩盤にとどいた。そして掘り始めてから三ヵ月後の八月二十七日の午後には、六九・五フィートまでいったが、それ以上掘りにくくなってしまった。

「今日は土曜日だ。これでおしまいにしよう。」

ドレークは手伝いのスミス親子はこういってかえっていった。

あくる二十八日は日曜日、井戸ほりはやすみ。

しかし、スミスは心配で、午後になって井戸を見にいった。

ところがどうだろう。鉄管からどす黒い原油がすこしずつ漏れているではないか。

「ド、ドレークさん。出た、出た、石油だ!」

5 さびしく死んだドレーク top

その後、ドレークたちのほった井戸からは、一日一五~二○バレル(一バレルは約一二〇リットル)の石油がわきだしてきた。

しかし、ドレークは、うまくいくと思った石油が思うように売れず、晩年は病気と貧乏にみまわれ、功労金と石油で大もうけをした連中からの見舞金で、やっと余生をおくったといわれる。

ドレークが石油を掘り当てたときには、石炭を蒸し焼きにしてできる油から灯油やパラフィンをとる工場がアメリカ中に五六もあったが、石油が見つかったために、これらの工場は、みな原料を石炭から付油にのりかえた。

そうして石油工業が急に発展することになった。

そのため、石油を掘り当てて、一夜のうちに大成金になる連中が出てきた。

石油井戸のやぐらは林のように立いた。

かつて「地獄を掘り当てた」となげいた連中が、今度はそのやぐらの下に、「ほりぬけ、地獄まで」と書いた旗をたてて、大金持ちを夢みたのである。

6 日本の石油井戸はもっと古い

top

日本では、一六一三年(慶長十八年)、真柄仁兵衛という人が越後のある村で石油をとって、ランビキという簡単な蒸留装置で灯油を作ったという。

文献では、これが世界で最初の物である。

独特な地方産業として、越後では石油をとっていたが、ナタネ油の代用に、屋外で使われただけだった。

煤(すす)が多いからである。

古くから上総(かずさ)地方で給水灌漑用の掘り抜き井戸を掘るのに使われていた上総ぼりが、油田を掘る技術だった。

一八七一年(明治四年)、アメリカから綱式掘削法が輸入されて、一八九〇年(明治二十三年)に尼瀬油田で成功してからは、手掘りはすたれてしまった。

ドリルをまわしてほるロータリー式掘削機械は、フランス人フウベルが一八四五年に考案したものである。

これは石油の国、アメリカにわたって改良され、世界に広まった。

日本には、一九〇二年(明治三十五年)にはいってきたが、初めは軟らかい地層で使ったので失敗した。

ロータリー式の最初の井戸というのは、深さ七三〇メートル、日産一六キロリットルを噴き出した西山油田で、一九一二年(大正元年)のことである。

7 どこまで掘れるか? top

私たちは、どのくらいの深さまで掘れるだろうか。

いまでは、五〇〇〇メートルくらいは掘れる。

日本で一番深いのは、一九四一年(昭和十六年)にほった“伊井R九七号井”で三二〇二メートルもある。

戦時中には、台湾の錦水(三八号井)で、三五八三メートルもほったことがあった。

このぐらい深くなると、パイプの重さだけでも三七〇トンになる。

この方面の技術では、日本も世界に全くひけをとらない。

深い海の底に何千メートルのドリルをうちこんで、かくれた資源を取り出すとき、第二のドレークさんが現れるだろう。

十一章できるだけたくさんのガソリンを!《ガソリン》

バートンとダブス技師

top

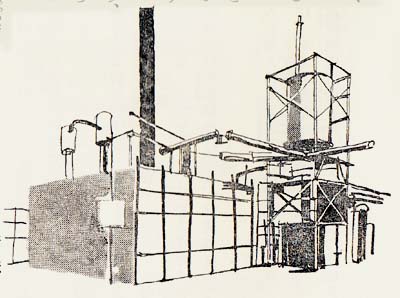

1 カーボン・ペトロレアム

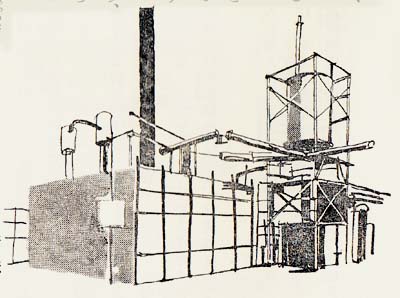

一九一九年夏のある日、アメリカのカンザス州におる小さい工場の一隅に作られた高い板囲いの中に、二十人あまりの人が集っていた。

それは、ある新しい装置の試運転の結果を見るために、特に招待された石油会社の代表者たちだった。

その中心にいるのはもう四十歳近いこの工場の技師、C・P・ダブス。

この日、彼の頭の中には、いままでこの発明に力をあわせてきた父親のJ・ダブスのことが、きっと行き来していたことだろう。 |

初期のアメリアの油田。木造のやぐらと掘立小屋がたくさん建っている。

|

その父親は息子に炭素と石油を意味するカーボン・ペトロレアムという名前をつけるほどにまで石油にうちこんできたのだったが、この新しい装置の完成をまたずに、一年ほど前に亡くなったのであった。

この装置こそ、石油からガソリンを連続的に取り出す、熱分解装置だったのである――。

2 石油ブームで十億長者 top

ドレークがはじめて石油の井戸を掘り当ててから六十年間、石油産業はめざましい発展をつづけてきた。

ドレークの井戸が掘られるまでは、石炭を蒸し焼きにしてできる油から灯油用の油を作っていたアメリカの業者は、さきを争って石炭油に見切りをつけ、それまでの装置で石油の精製をやり始めた。

石油ははじめのうちは、嫌な臭いがするとか、火事をおこしやすいとかいった悪評もあったが、製品の質もよくなり、ランプも改良されて、どんどん広まっていった。

一八六五年忙南北戦争が起り、国家が統一されて工業化が一段とすすみ始めたアメリカで、石油は特に有望な産業となり、ひともうけをねらって石油事業にのりだす人も多かった。

なかでも、当時まだ二十代だった敏腕な事業家ロックフェラーは、百万長者どころか十億長者という新語が作られるほどの大成功をおさめ、アメリカの石油の大部分を支配するスタンダード石油トラストを作り上げた。

油田も、最初のペンシルバニア州のほか、太平洋岸のカリホルニア州や、メキシコ湾沿岸のテキサス州でも発見され、アメリカは世界最大の石油国になった。

3 厄介物のガソリン top

ところで、十九世紀おわり頃までは、石油の使い道はほとんど灯油用にかぎられていた。

したがって、油田からふきでる原油から、沸騰点二〇〇度ないし三〇〇度ぐらいの灯油を取り出すのがこの時代の石油精製の目的で、原油のそのほかの成分は、ほとんど使い道もなくすてられていた。

重い(沸点の高い)成分は、地方によっては燃料に使われていたが、灯油より軽いガソリン分は、使い道といえば、油でよごれた油田や製油所の作業服を洗濯するぐらいの物で、むやみに蒸発しやすく、引火しやすく、溜めておくにも捨て流しするにも、何とも始末の悪い代物だった。 |

アメリカに開発された油田

|

ところが、一八八五年ドイツで発明された自動車がアメリカにももたらされて、新しい時代の乗物として歓迎され、二十世紀の初めごろには、年に数千台も作られるようになった。

自動車のエンジンは、いうまでもなく燃料にガソリンを使っている。

また、これと同じころに、同じくガソリンを燃料に使う飛行機が、一九〇三年はじめて空をとんだことも、忘れてはならないだろう。

4 できるだけ多くのガソリンを!

top

これまでは厄介物扱いをされていたガソリンが、いちやく、何よりも大事な石油製品として脚光をあびる時代がやってきた。

石油精製業者たちはすこしでも多くのガソリンを市場にだすことに熱中しはじめた。

ところが、ガソリン分は、原油の中に、ぜいぜい二〇%ぐらいしか含まれていない。

それまでのように単なる蒸留にたよっていたのでは、ガソリンを作れば作るほど、重い成分もたくさんできてしまう。

精製業者は、これまでと反対に灯油の処分にこまるようになった。

皮肉なことに、ちょうどこのころ、電灯が普及しはじめ灯火用の石油に、しだいに使われ方が少なくなりかけていた。

「何溶かして、原油から、すこしでも多くガソリンをとることはできないか?

灯油や軽油(灯油よりも重く、沸点は二〇〇度から三五〇度ぐらい)をガソリンにかえることはできないか?」

原理はずっと前からわかっていた。

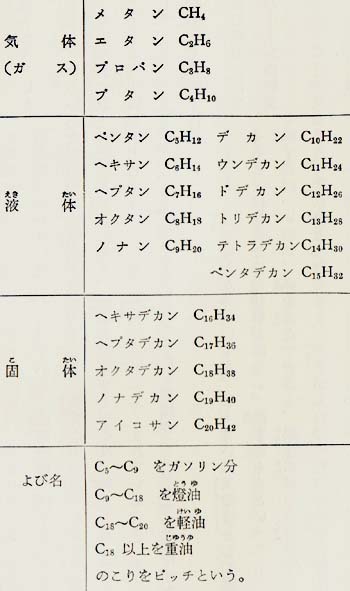

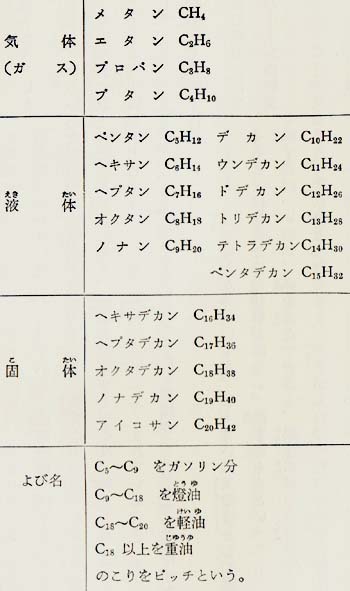

石油は炭素(C)と水素(H)が化合した炭化水素という物質からできているが、原油の中には、炭素原子が一つか二つの小さい炭化水素分子から、炭素の数が何十という大きい炭化水素分子まで、いろいろな種類の炭化水素がまざっている。

炭素が四つ以下の炭化水素はガス(気体)で、炭素が五つ以上になると液休になり、炭素の数が多くなるほど沸点が高くなる。

炭素が十六以上になる固体になってしまう。

だから、灯油や軽油に含まれている大きい炭化水素分子をこわして、炭素が五つとか六つとかいう小さい分子にかえればガソリンができるはずだ。

それには、熱を加えて分解すればよい。

5 身の毛のよだつバートンの研究

top

しかし、原理はわかっていても、実際に工業用として使える装置を作ることは簡単な仕事ではない。

熱を加えるといっても、どのくらい熱すればいいのか。

熱を加えすぎると、炭化水素の分解がすすみすぎて、すみ(炭素)になってしまう。

それほどでなくとも、炭素が二つや三つの炭化水素にまで分解してしまったのでは、ガスばかりできて肝心のガソリンはへってしまう。

アメリカ、インディアナ州のスタンダード石油会社の支配人で技師、ウィリアム・バートンは、四十四歳の働きざかり、ひそかに製油所の実験室で友人と、この研究をつづけた。 なにしろ、このもえやすい灯油・軽油に熱を加えるのだ。 しかも熱するだけでは、一部が蒸気になってにげてしまうから、ほどよい圧力を加えながら熱しなければならない。

高温と高圧――灯油・軽油にとって、こんなに危ない仕事はない。

しかも、その頃まだ、油が高温高圧のもとでどう変化するかろくにわかっていないのだ。

バートンの身の毛のよだつような研究が始った。

高温高圧にたえるよう仲間を作る技術もまだすすんでいなかったので、バートンは ハガネをくりぬいた五〇〇立方センチメートルぐらいの釜を作り、おそるおそる圧力をだんだん加えて、油がどうなるか調べていった。

釜もだんだん大きくしていった。

実験は秘密だった。

ところがある日バートンは上役によばれた。

「君、とんでもない実験をやめたまえ!」

秘密はいつのまにか上役にしられでいたのだった。二年後一九一一年、叱られながらつづけた実験が、何とかうまくいきそうになった。

それは直径二・四ノートル、高さ九メートルの釜に軽油をいれたもので、圧力は五気圧ほどであった。

その頃の技術ではそれ以上の圧力に耐えられるハガネの容器を作ることはできなかったのである。

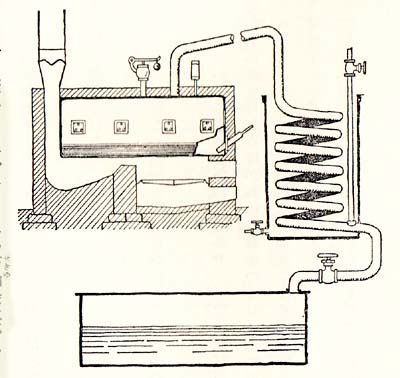

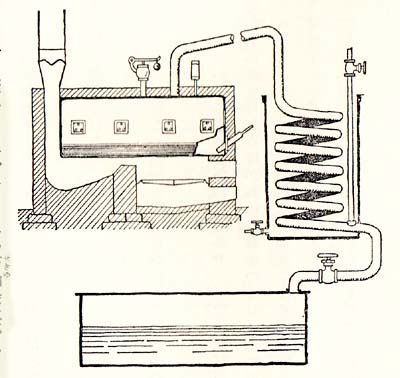

軽油が四〇〇度に熱せられると、それに分解されて、蒸気になり、蛇管(だかん)が冷やされて、タンクにガソリンがたまるという簡単なものである。

よろこんだバートン技師は、ニューヨークにあるスタンダード本社の重役に会いにでかけた。

「この設計図、みてください。」

重役は、しずかに頭を横にふった――

「冗談じゃない。こんな危険なもの。きみは、インディアナ州をそっくりミシガン湖に吹っ飛ばすつもりかね。」

一九二一年のことである。

しかし、さいわいそのとき、ある法律が出て、バートンのインディアナ支社は独立することになり、バートンはそこの重役になった。

さっそくインディアナ支社には、六〇基の新熱分解装置が組み立てられた。

「一ガロンにつき、三セント安いガソリン」はこうして売りだした。

ちょうど第一次大戦がおこり、ガソリンはいくらでも売れるので、たくさんの石油会社が争ってバートンの装置を取上げ、数年のうちに何百もの装置が建設された。

最初の装置が作られた一九一二年から十年ほどの間は、熱分解(クラッキング)といえばバートン装置だった。

しかし、この装置は、いまから考えると、ひどく能率の悪いものだった。 |

原油からとれる炭化水素の例。石油は炭素(C)の数で

ガソリン、灯油、軽油、重油、ピッチになる。

バートンの熱分解(クラッキング)装置

|

原料の軽油のうち二四%しかガソリンにかわらなかった。残りは炭になって釜の底にこびりついてしまうのだ。

そこで、二十四時間ほど運転すると、つぎの二十四時間はいったん火をひき、釜を冷やして、人がその中にはいって、こびりついた炭を掃除しなければならなかった。

6 炭素がこびりつかないように

top

もちろん、その後この装置に改良がいろいろ加えられた。

ダブス親子がとりくんできたのも、この石油熱分解装置の改良、というよりは、新しい考えをとり入れた新式の装置の発明であった。

父親のダブスは、以前カリフォルニアのアスファルト工場で、働いていたころ、石油の中に混じっている水分を取除く方法を発明して特許をとっていた。

この方法が、石油の熱分解にも応用できるのではないかと気がついたのは、息子のダブスのほうだった。

この息子は、父親が自分につけてくれた、「炭素・石油」という奇抜な名前には迷惑していたようだが、発明と工夫の精神と、石油技術への情熱にかけては、父親に負けてはいなかった。

二人のダブスは、研究の資金を出してくれる人をもとめてアメリカの東部にうつり、本格的に新しい装置の発明に取組んだ。

二人の目標は、いちど運転するごとに火をけして掃除しなければならないようなバートンの装置でなく、連続的に原料をおくりこみ、長時間にわたって運転をつづげられる新しい熱分解装置だった。

それには、装置の内側に炭素がこびりつくのを防がなくてはならない。

7 きれいな循環 top

だがダブス親子はもくもくとして仕事をつづけた。

「バートンのように、釜で油を煮詰めるやりかたでは、どうしても炭素ができてしまう。

煮詰めないように徐々に煮たらどうだろうか?」

そこでかれらは、油を管の中にながしながら、まず割合におだやかに熱して、原料油をいちどきに分解してしまわずに、せいぜい一〇%ぐらいを軽い油(ガソリン)にかえておき、加熱管から出てくる油を大きな容器にいれ、急に圧力をさげて、このガソリンを蒸発させてとり出す。

残った重い油にまた新しい原料油を混ぜてうすめ、また加熱管にいれるという方法を考えだした。

こうすれば原料は煮詰まることがないから、炭素がこひりつくこともなく、繰返し繰返し連続してガソリンを取り出すことができる。

つまり「きれいな循環」というわけである。

しかし原理はできても、これを実際の装置にするのは大変だ。 |

ダブスのカンザス州インディペンデンスの実験装置

|

溶接などの技術がすすんでいない当時、圧力のかかる加熱管や、急に圧力をさげる容器はなかなかうまくできなかった。 熱い油を循環させるポンプもよいものが手にはいらなかった。

8 人々は思わず声をあげた top

こうして一九一九年の夏、数年間にわたるさまざまな苦労の結晶が石油業界の代表たちの目のまえで、示される日がやってきたのだった。

装置の運転が止められ、人々の前で装置が分解されていった。

人々は思わずおどろきの声をあげた。

それまでの装置では分解できないとされていた重油分(軽油よりもさらに沸点が高い)を原料に、十日間も連続して、ガソリンを作りつづけてきた装置の内部は、嘘のようにきれいだった。

加熱管の内側には、炭素がほとんどくっついていなかったのだ。

ダブスの「きれいな循環」熱分解装置の名声はみるみるうちにアノリカの石油業界にひろまり、数年のうちに、バートンの装置にかわって、石油の熱分解では第一位の地位についた。

石油精製技術の新しい時代が始った。

ダブスに資金をだして発明を完成させたユニバーサル・オイル・プロダクツ社は、石油精製技術の発明を目的とする世界にも数少ない会社として、その後も質のよいガソリンを作る新しい技術を次々と生みだしていった。 |

石油コンビナート

|

top

**************************************** |