|

****************************************

概要 大和 和泉 河内 摂津 山城 武蔵

三章 河内(大阪東部)

1 葛井氏・船氏・津氏

葛井(ふじい)氏、船(ふな)氏、津(つ)氏族ゆかりの地

大阪市の阿倍野駅から近鉄吉野線の急行に乗ると、一五分ほどで河内の藤井寺駅に着く。

そこはもと葛井(ふじい)の藤井寺市で、駅を出たすぐのところに古子山(こしざん)葛井寺があり、つづいてそのちょっとさきに、もと韓国(からくに)の辛国(からくに)神社がある。

このように、和泉についで河内のほうをみることになったわけであるが、のちにみる摂津とともに、どちらも今は大阪府となっていることはいうまでもない。

いまいった葛井寺のことは、大谷晃一氏の『大阪歴史散歩』にこう書かれている。

西国五番の霊場としてよく知られる。百済王の一族である葛井(ふじい)氏が建てた寺で、聖武天皇のころだったと伝えられる。

すぐ近くに辛国(からくに)神社があり、古くは韓国(からくに)、唐国(からくに)と書かれ、葛井寺はその神宮寺とも考えられる。 本尊は国宝の乾漆(かんしつ)千手観音像で、一〇四二本の手を持つ。

南北朝の戦いで焼かれ、豊臣秀頼が再建した四脚門(しきゃくもん)、享保(きょうほ)期の本堂、寛政期の南大門などが残る。 すぐ南に恵我長野(そがながの)西陵があり、仲哀(ちゅうあい)天皇陵と伝えられる。 |

葛井氏族の氏寺・氏神だった葛井寺・辛国神社から南へ少し進むと羽曳野市となるが、そこの野々上に船(ふな)氏族の氏寺だった野中寺(やちゅうじ)がある。

今は簡素な寺院となっているけれども、かつては堂塔を高くそびえ立たせていた大伽藍で、境内へはいってみると、「野中様式」といわれる塔礎石(とうそせき)があって、創建当時のそれをしのぶことができる。

境内にはほかにまた、これは津氏族の氏寺だった近くの善正寺廃寺跡、その善正寺山古墳群から出土した家型石棺がおかれているし、一角には朝鮮石人像(右下)がおかれていたりしている。

それから本堂には、その台座にきざまれた文字によって、六六六年にできたものであることがわかる小弥勒菩薩(しょうみろくぼさつ)半跏思惟(はんかしい)像がある。

これで我々は葛井氏、船氏、津氏族ゆかりのそれをざっとみたわけであるが、では、その葛井・船・津の三氏族とは一体どういう氏族だったのであろうか。 |

大阪府羽曳野市の野中寺

|

――そのまえに私は、私がこの河内のことを書くに際して、いろいろと世話になった人のことをまず紹介しておかなくてはならない。

一人は『富田林市史』編集室長だった袮酒(ねざけ)太郎氏であり、もう一人は、『藤井寺市史』編集室長の古田実氏である。さらにまたもう一人、大阪府立阪南高校長だった清田之建(これたけ)氏がいた。

私はこの三人の案内をえたことで河内のあちこちをみて歩くことができたのであるが、特にそのうちの古田氏は河内の郷土史家として、『藤井寺市史』を一人で書きおろしているばかりか、藤井寺市の『広報ふじいでら』に「ふじいでら郷土史」を、羽曳野市の『広報はびきの』には「郷土史」を、それぞれ百数十回にわたって連載していた人であった。

そればかりか、古田氏にはほかにまた、「藤井寺市付近の史跡・遺跡の解説」「羽曳野市を中心とした遺跡めぐり」などといったものもあった。

それで私は、それらに書かれた古田氏の文章を引用するときは、それを一括して『古田文書』とすることにした。

三氏族はどこから来たか

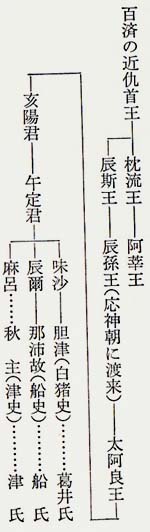

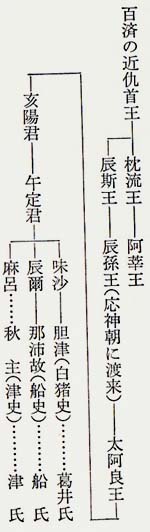

さて、そこで、これまでにみた葛井・船・津の三氏族であるが、彼らがどこから来たどういうものであったかは、いまいった『古田文書』にその「略系譜」があってこうなっている。 |

野中寺の境内にある朝鮮石人像。

|

|

それから、その各氏族の氏神および氏寺は次のようになっている。

葛井氏族=辛国神社・葛井寺

船氏族=国分神社・野中寺

津氏族=大津神社・箝正寺

『古田文書』のこの「略系譜」とあわせて、朝鮮の『国史大辞典』にある「歴代王室世話表」をみると、百済の近仇首(きんくす)王は第一四代のそれで、これから第一五代の枕流(らんる)王と第一六代である辰斯(しんし)王との二人がわかれ出ている。

そして枕流王からは次(辰斯王)の次にあたる第一七代の阿萃(あしん)王が出ているが、辰斯玉のほうはそこでぶつりと切れてしまっている。

そうして、この第一六代辰斯(しんし)王の次は、日本の『古田文書』「略系譜」にその姿をあらわすことになり、「辰孫(しんそん)王(応神朝に渡来)」となっているのである。

ついでその次は、「太阿良(たあら)王」となり「亥陽君(かくようのきみ)―午定君(ごていのきみ)」というふうになっているが、なおまたみると、第一六代辰斯王の在位は三八五年から三九二年となっているから、これは四世紀末の人である。

すると、「応神朝に渡来」となっているその辰孫王も、四世紀末から五世紀はじめの人間であったにちがいない。

『古田文書』の「略系譜」は、『続日本紀』七九〇年の延暦九年条にある津連真道(菅野真通)らの「上表文」などによったものであるが、それが「辰斯王―辰孫王(応神朝に渡来)―太阿良王」まではいずれも「王」となっていたというのがおもしろい。 そういうことからか、『古田文書』によると、ここにみられる「辰孫王(応神朝に渡来)」とは「王仁」のことだという説もあるとのことであるが、それからあとは「亥陽君―午定君」となっているのである。

つまり、その子孫は「君」となったというわけである。

そしてその午定君からは、味沙(みさ)、辰爾(しんに)、麻呂(まろ)がわかれ出て、これが胆津(いつ、白猪史=しらいのふびと)、那沛故(なはこ、船史=ふなのふびと)、秋主(あきぬし、津史=つのふびと)というぐあいに、どちらもいわゆる「史(ふびと)」となったというのも、おもしろいこととみなくてはならない。

いまみた『続日本紀』七九〇年の延暦九年条にある津連真道(菅野真通)の津というのもその津氏族のことで、これからは土師(はじ)氏がわかれ出、それがさらに菅原氏ともなるのである。 |

東京都歴史研究会編『東京都の歴史散歩』(上)をみると、浅草・三社の祭神の一人である土師中知(はじのなかとも)に関連して、「土師は、河内の羽曳野をその本拠とする百済系の人々が称した氏だった」とあるが、いま藤井寺市道明寺町にある道明寺は、その土師氏族の氏寺だったものであり、のち、菅原道真がそこに祭られたことから「荒木の天神様」ともよばれている近くの道明寺八幡宮は、もとは土師神社となっていたものであった。

土師氏族の氏神で、菅原通真もその氏族から出たものだったのである。

河内における百済系渡来氏族

それから、野中寺(やちゅうじ)を氏神としていた船氏族であるが、その氏神であった国分神社は今の柏原市国分町にある国分神社で、大和川に面した背後の山は有名な松岳山古墳群である。

船氏族の墳墓であるが、それがどうして有名なものになったかというと、そこから『古事記』以前の文字である墓誌が出土したからであった。

もちろん船氏族のもので、『柏原市史』の『文化財編』によってみると、それはこういうものとなっている。

現存するわが国最古の墓誌で、明治の初めごろまでは(羽曳野市)古市の西琳寺に所蔵されていたものである。

発掘されたのは松岳山古墳群のある丘陵であるが、出土した年月、地点、発掘者や経緯などについては何ら伝えがない。

鍛銅(たんどう)製厚み〇・一センチの極めて薄い短冊型の銅板で、表裏面ともかすかに鍍金(ときん)の跡がある。

表面に八六文字、裏面は七六文字の計一六二字が鑚(さん)のような刃物で鏤刻(るこく)されている墓誌の概意は、

「船氏の王後首(ごのおびと)は、王智仁首(ちにんのおびと)の孫で、那沛故首(なはこのおびと)の子に当たる。

敏達天皇の時に生まれ推古天皇、舒明天皇の二天皇に仕えた。

天皇は王後首が優れた才能を持ち、勲功があったので、大仁(だいにん)という第三階の官位を与えられた。

舒明天皇十三年(六四一)に逝去した。

その後二十年経った天智天皇七年(六六八年)に夫人の安理故能刀自(ありこのとじ)が亡くなったので、夫人と一緒にして松岳山にある兄の刀羅古首(とらこのおびと)の墓に並べて葬った。

この場所は、のちのちまで神聖な霊域である」

この墓誌は天智天皇七年(六六八)、わが国最古のものというだけでなく、古事記・日本書紀の選述される以前の文章として貴重である。

また文中に見える特異な文字および用法、さらには聖徳太子の制定になる冠位の「大仁(だいにん)」の見えることなど、各分野の学問にとっても極めて貴重な内容を持つものである。

船氏は、応神天皇の時代に朝鮮半島の百済から渡来した辰孫(しんそん)王の子孫で、その一族は国分の一帯に船氏、藤井寺市を中心に津氏、葛井氏の三氏に分かれてそれぞれ繁栄した。

これら三氏の子孫は、更にいくつかの氏に分かれ、永く宮廷内外で活躍している。 |

さらにいえば、柏原市の「国分一帯」で「繁栄した」のは船氏族ばかりではなかった。

その国分にはこれも百済系である田辺氏族の氏寺だった田辺廃寺跡があって、いまでは春日神社となっているが、そこにはいまも東西両塔跡、金堂跡などがのこっている。

それからまた、国分には松岳山(まつおかやま)古墳と同じく前期(四世紀)のそれをふくむ玉手山古墳群があって、ここには田辺氏族の祖である伯孫(はくそん)を祭る伯太彦(はくたひこ)神社や伯太姫(はくたひめ)神社がある。

どちらも『延喜式』内の古い神社で、今は玉手地区の産土神(うぶすながみ)となっているが、もと田辺氏族の氏神だったことはいうまでもないであろう。

大体、藤井寺市、羽曳野市、柏原市などというと、そのあいだはかなり離れているように思われるかもしれないが、これは河内でも南河内の一部地域にすぎず、その地域のなかにそれらの市がごたごたと入り組んでいるのである。

つまり、これまでにみた河内における百済系渡来氏族は、この地域のなかだけでもそれだけのものが展開していたというわけであるが、しかし、南河内の中心部ともいうべき羽曳野市古市(ふるいち)におけるそれはまだ見ていないのである。

2 王仁(わに)と古市古墳群 top

誉田(こんだ)八幡宮の重要性

日本でもっとも有名な大古墳群といえば、それはさきの「百済村と陶邑(すえむら)」の項でみた和泉(いずみ)の百舌鳥(もず)古墳群と、河内の古市古墳群である。

前者は日本最大の仁徳陵(にんとくりょう)古墳などをふくむからであり、後者はそれについで大きい応神陵(おうじんりょう)古墳などをふくむからである。

前者の仁徳陵古墳はさきにみているとおりであるが、墳丘全長四一五メートルの応神陵古墳は、陪塚(ばいちょう)である丸山古墳から朝鮮渡来ということがはっきりしている、国宝の金銅製透彫(すかしぼり)鞍金具が出土している。

鞍金具はいま近くの誉田八幡宮の収蔵庫にあるが、応神陵古墳とともにあるといっていいその誉田(こんだ)八幡宮のことは、羽曳野市教育委員会編『歴史の散歩道』にこうある。 |

応神陵古墳とともにあるといっていい羽曳野市の誉田(こんだ)八幡宮

|

羽曳野市誉田三丁目二〜八

誉田八幡宮は応神陵の後円部のすぐ南側にあり、広大な境内を保有する元府社(もとふしゃ)である。

この神社は五七一年に欽明天皇が応神陵の後円部の頂上に設けられた神廟形式(しんぴょうけいしき=朝鮮の風習の名残り)の小社であった。

ところが平安中期の永承六年(一〇五一)二月、後冷泉天皇の命によって南一丁の現在地にうつされ、この時から東面の社殿となり、歴代朝廷や鎌倉幕府(頼朝)や室町幕府(義教)らの保護を受けて次第に活況を保つようになった。 |

祭神は応神帝を主神とし、仲哀(ちゅうあい)帝・神功(じんぐう)皇后ほかとなっているが、この誉田(こんだ)八幡宮がもとは「応神陵の後円部の頂上に設けられた神廟形式(朝鮮の風習の名残り)の小社であった」ということには、非常に重要な意味がふくまれている。

なぜかというと、それは日本における神宮・神社の発生と由来とを物語るものともなっているからである。

その発生と由来とについてはのちにくわしくみるであろうが、応神陵古墳などの古市古墳群がある羽曳野市古市を近鉄吉野線の駅でみると、藤井寺、土師(はじ)の里、道明寺(どうみょうじ)、古市となっている。

このあたりへくると、住宅の建てこんだ平野のあちこちに樹木の茂った小山が見えるが、それはただの小山ではなく、ほとんどが古墳となっている。

いわゆる「大和朝廷」以前に「河内王朝」があったといわれていて、その中心が古市古墳群のある古市なのである。

大和飛鳥を「遠つ飛鳥」ともいい、こちらの河内飛鳥を「近つ飛鳥」ともいうが、それはどこから見ての「遠つ」であり、「近つ」であったかといえば、原田伴彦氏が「河内の飛鳥」でのべているのによると、これも古市から見てのことであるという。(座談会『古代日本と朝鮮』中公文庫)

文(ふみ)氏族の氏神はどこだったか

いまも羽曳野市飛鳥となっている、河内飛鳥はあとでまたみることになるが、ところで、その古市に展開していた氏族はどういうものだったかというと、それは文(ふみ)氏を中心とする王仁(わに)系氏族であった。

王仁(わに)系氏族としてはほかにまた先の「行基(ぎょうき)とその事跡」の項でみた高志(たかし)氏、武生(たけふ)氏、桜野(さくらの)氏、蔵(くら)氏、馬(うま)氏などがあるが、なかでも文(ふみ)氏がもっともよく知られたものだった。

古市にはいま西琳寺(さいりんじ)という小さな寺があるが、これはいまでこそ小さなものとなってしまっているけれども、もとは法隆寺以上の大寺院で、文氏族の氏寺だったものであった。

それがどんなに大きな寺院であったかは、いま西琳寺境内にのこっている塔礎石をみてもわかる。

この塔礎石は径二・七三メートル、高さ一・一八メートル、重量は推定二・八トンの巨大なもので、法隆寺・若草伽藍のそれよりさらに大きく、日本最大となっているものである。 |

河内の古市の西琳寺の境内にある塔礎石。

|

西琳寺が文氏族によって建立されたのは五五九年といわれ、鎌倉時代中期、弘安四年の『太政官符』によるとその寺域は、「東限は(河内)飛鳥の庄、西限は羽曳山(はびきやま)、南限は岐子(きし=喜志)の庄、北限は誉田(こんだ)陵(応神陵古墳)の北」という、今のそれからは想像もできないような巨刹(きょさつ)であった。

それがどうして今のようなものになったかというと、それは火災にあったというわけでもなく、明治はじめの神仏分離令という排仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって打ちこわされてしまったからである。

そのようにこわされてしまったものとして、ほかにまた大阪市住吉区住吉にある住吉大社の神宮寺だった新羅寺(しらぎでら)があるが、それはそれとして、では、そのような巨刹(きょさつ)の西琳寺を氏寺としていた文氏族の氏神はどこだったのであろうか。

さきの『古田文書』によると、文氏とともにそのことがこうある。

古市の地は四世紀から五世紀にかけて、百済国より渡来した王仁(わんにむ=わに)の子孫、西文(かわち(河内)のふみし)の本拠地であり、その氏寺としては仏教考古学上で全国にその名を知られている西琳寺(古市寺)がある。

また、氏神としては古市神社(今の白鳥神社)があるが、祭神の中に日本武尊(やまとたけるのみこと)のほかに素戔鳴尊(すさのおのみこと)、櫛稲田姫(くしなだひめ)を合祀(ごうし)しており、これは渡来系であることを示している。

|

なお、大阪府の歴史散歩編集委員会編『大阪府の歴史散歩』(下)には「祭神は素戔鳴尊と日本武尊の二神。

最初は百済系の渡来人(古市の文氏)の祖神をまつり、後に素戔鳴尊(牛頭天王=ごずてんのう)にすりかえた公算が大きい。

古市地区の産土神(うぶすながみ)として崇敬されている」とある。

そして白鳥神社はもとは大きな前方後円墳であったとして、『古田文書』にそのことが続けてこう書かれている。

この前方後円墳の荒陵(あらばか)は明治三一年(一八九九)三月、河陽鉄道(翌年に河南鉄道と改称、現近鉄の前身)が開通したとき、前方部と後円部のクビレ部を切断したため、一見すると円墳のように見える。

白鳥神社の裏に廻ってみると、切断された前方部の基底(雑木林)を見ることができる。 |

しかし、この古墳は前記『歴史の散歩道』によると六世紀後半のものであるから、こちらもさきにみた辰孫王(しんそんおう)と同じく、四世紀末から五世紀はじめに渡来したとされている文(ふみ)氏の祖の王仁(わに)を祭ったものではなく、その後裔(こうえい)氏族である文氏族のだれかの墳墓だったにちがいない。

では、その文氏族などの祖となっている王仁の墳墓=古墳は一体どこにあるのであろうか。

王仁(わに)の古墳はどこにあるのか

じつは古市(ふるいち)古墳群と王仁系氏族との関係をみる場合これが大きな問題で、ここにいう王仁とは、いうところの「博士王仁」として百済から『千字文(せんじもん)』『論語』など、すなわち日本にはじめて文字を伝えたものということになっているそれであるが、これはもちろん、信じることのできない虚構である。

第一、四世紀末〜五世紀はじめの人である王仁の時代には、中国・梁(りょう)の周興嗣撰(しゅうこうしせん)という『千字文』などまだでさてもいなかったのである。

それに、日本には王仁がはじめて文字を伝えたというが、中国の『隋書倭国伝(ずいしょわこくでん)』によると、倭(日本)は「百済に於(お)いて仏教を求得し、始めて文字有り」となっている。

「百済より」ではなく、「百済に於いて」とあることに注意してもらいたいと思う。

しかしそれにもかかわらず、王仁系氏族の祖となっている王仁を、その文字を伝えた「博士王仁(わに)」または「王仁博士」として、いま大阪府下にはその「墓」といわれるものが三ヵ所ほどある。

一はさきにみた高志(たかし)氏族の氏神であった高石神社であり、二は堺市三国ヶ丘の方違(かたたがえ)神社に合祀となっている向井(むかい)神社となっている。

この二つの神社は王仁を祖神、あるいは祭神としていたのであるから、そういわれるのに一理はあるかもしれない。

だが、そのうちもっとも有力なのが三で、これは枚方市長尾にあるのがそれとなっている。

枚方市教育委員会編『枚方市の文化財』にそのことがこうある。

伝王仁墓(でんわにばか)

亨保一六年(一七三一)京都の儒者並川五一郎が枚方市禁野(かどの)の和田寺でその古記録により、王仁の墓が藤坂御墓谷(おはかだに)にあることを知り、この地を踏査して現在の自然石の立石を発見し、これを王仁博士の墓とした。

これが王仁塚(わにづか)といわれた最初である。

この石の傍に領主久貝(くがい)因幡守正順(まさすみ)は「博士王仁之墓」の碑(ひ)を建てた。

また文政一〇年(一八二七)有栖川(ありすがわ)宮家の家来、家村孫ェ門はこの境内に有栖川宮染筆(せんぴつ)になる「博士王仁墳(わにふん)」の碑を建立した。 |

そういうことで、「昭和四〇年一二月、有志により、塚の両脇に紅白の梅が植樹され」「また、現在、三国(韓国、中国、日本)の親善から、毎年一回秋、合同慰霊祭が現地で開かれている」というのであるが、しかし我々はこれをもって、王仁系氏族の祖となっている王仁の墳墓ということができるであろうか。

並木五一郎のみたという「その古記録」がどういうものかはわからないけれども、いろいろなことからみて、私にはどうしてもそうとは思えないのである。

大体、王仁とはこれが日本語ではおうじん(王仁)かおうにん(王仁)でなくてはならないのに、それをわに(王仁)というのからしておかしいとしなくてはならないはずである。

王仁(『日本書紀』の表記で、『古事記』には和邇となっている)とはだれそれという固有名詞ではなく、朝鮮語のワンニム(王任=王様)ということではなかったかと私はまえから思っているが、いまでは同意見の学者もいる。

居住地と墳墓の関係

一二年ほどまえ、私はある雑誌に「王仁と古市古墳群の謎」(『日本古代史と朝鮮文化』に収録)という一文を発表したとき、いまいったことと同じことを書いたことがある。

その後、一九八四年に出た石原進・丸山竜平氏の『古代近江の朝鮮』をみると、そこで丸山氏は、近江(滋賀県)の琵琶湖西岸に展開していた和邇系氏族のことにふれて、こうのべている。

ワニ(和邇)と読ますとすれば、これは『日本書紀』応神天皇十六年の条の「王仁来(わにもうけ)り」とみえる「王仁」とも共通している。

この王仁について、金達寿氏(筆者)は「おうじん(王仁)またはおうにん(王仁)である王仁を、どうしてワニ(王仁)などとよんだのであろうか。

これは朝鮮語ワンニム(王任)、すなわち王様(王任)ということなのである」としている。

同様なことは和邇(わに)についても言えると思われるが、別の観点から触れてみたい。 |

その「別の観点から」については同書をみてもらいたいと思うが、ようするに、王仁(わに=王任=ワンニム)とは和邇、丸邇、和珥とも書かれたもので、それはみな同じものだったというのである。

新井白石がいったように、「上代のことは漢字にとらわれてはなら」ず、その音(おん)こそが大事なのである。

それにまた、古代において墳墓が築かれるのは、その本貫地(ほんがんじ)であるというのが通則のようなものであった。

それなのに、王仁の墳墓だけはどうして、南河内の本貫地から四十数キロも離れた北河内のはずれの枚方(ひらかた)市などにあるというのであろうか。

王仁系氏族である古市(ふるいち)の文(ふみ)氏などは、さきにみた西琳寺(さいりんじ)のような日本一の大伽藍を氏寺としていたことがはっきりしている。

そうだったのに、その祖である王仁の墓がありきたりの小さな(私も行って見るている)「自然石の立石」という、現代にもみられる普通一般拉のそれのようなものだというのも、おかしなことだとしなくてはならない。

したがって私は、その王仁の墳墓を求めるとすれば、それはどうしても、応神陵古墳などをふくむ古市古墳群のなかにおいてでなくてはならないと思うのである。

そのことについては、森浩一氏も「王仁系氏族とその遺跡」(座談会『日本の渡来文化』中公文庫)でこうのべている。

一番考古学で重要な問題は、さきほどから話題になりました六つの氏(文氏など王仁系氏族のこと)ですね。

この六つの氏の中心的な居住地、本貫を復原してみますと、それが日本でも有数の大きさだといわれる古市古墳群のど真ん中、あるいはその周辺に全部のってくるわけです。これが一番大きな問題点だと思います。 |

そして、「居住地と古墳のあり方をみると」「大体、居住地に近いところにつくる」として、飛鳥・藤原京などを例にあげ、さらに続けてこうのべている。

これは日本だけでなく、朝鮮でもそうです。

慶州(けいしゅう)に都があれば、慶州のすぐそばに古墳群をつくる。

扶余(ふよ)に都があれば扶余につくるというのか、これはどうも一つの傾向というか、通則のようですね。

そうすると、普通の日本古代史がとっているように大和に政治基盤はあるけれども、河内平野の開発をやるからこの時期、古市に古墳だけをつくるというのはやはり検討の余地があるんじゃないか。

しかもその古墳群というのがさきほどいいましたように、まさしく広い意味の王仁(わに)系氏族の居住地とあまりにもよく一致しすぎるんだということですね。

問題は一番そのへんが面白そうです。 |

3 河内飛鳥の百済王 top

河内飛鳥の根拠地

南河内を中心とした百済系渡来氏族のことをみてきたが、しかしまだそれで河内はおわったわけではない。

近鉄吉野線の駅でみると、これまでみた古市の次は駒ヶ谷(こまがやだに)、上の太子(かみのたいし)となっている。

駒ヶ谷と上の太子のあいだは、日本最初の官道であった竹の内街道がまだ昔のおもかげを残しているところで、間もなく二上(にじょう)山の竹の内峠にたっする。

このあたりがいわゆる近つ飛鳥の河内飛鳥で、いまも羽曳野(はびきの)市飛鳥となっているが、前記の同市教育委員会編『歴史の散歩道』をみると、「河内飛鳥の本拠地」として、そこのことがこう書かれている。

わが国でアスカという地名は約十ヵ所存在するが、その中でも特に有名なのが大和飛鳥(遠(とお)つ飛鳥)と河内飛鳥(近つ飛鳥)であり、これらを「二つの飛鳥」と称している。……

両者を比べると、河内の方がはるかに古く開けたようである。河内の飛鳥地方は大和の飛鳥地方と同じく、(古代)朝鮮より渡来した人々が多数居住していたため、(飛鳥とは)渡来人の安住の地という意味を持つ古代朝鮮語の「アンスク」から転訛(てんか)したという説が有力である。

記紀(『古事記』『日本書紀』)の記録から見ると、履中(りちゅう)時代「飛鳥山」とか「大阪の山口」(大阪への入口)の地名で記されているが、渡来氏族に関した記録としては、雄略(ゆうらく)朝に百済の混伎王(こんきおう)が渡来し、天皇から飛鳥戸造(あすかべのみやつこ)の氏姓(うじかばね)をたまわり、この地を本拠としたことは他の各種の文献からも明らかである。

飛鳥戸地方は大和川・石川・飛鳥川の三河川と二上山系の山地に囲まれた地域(大阪府と奈良県の県境)で、大化の改新(六四五年)後には飛鳥戸評(あすかべのこおり)、大宝律令後は飛鳥戸郡(こおり)となり、元明天皇の和銅六年(七一三)に公布された和銅令(好字二字で表記せよ)によって、「安宿郡(あすかべごおり)」と表記するようになり、明治二二年まで継続された。

飛鳥の付近には飛鳥戸一族の氏神としての飛鳥戸神社、氏寺として近つ飛鳥寺(西の寺)や飛鳥山常林寺址(じょうりんじし)、一族の共同墓地としての上(うえ)ん田(だ)古墳群・新宮古墳群・新池西古墳群・堂の谷古墳辟・オコウ古墳群など、数多くの横穴石室を持つ円墳群がブドウ畑や松林の中に約五十基残存している。

飛鳥戸一族は五世紀末から九世紀の中期にかけて居住し、数多くの文化財を残している。 |

飛鳥戸(あすかべ)神社

いわばこれは本論で、同『歴史の散歩道』にはさらに続けて、いまみた古墳群の主なものなどがくわしく書かれているが、私も何度か行ってみたことのある、そのうちの飛鳥戸神社についてはこうある。

上(うえ)ん田(だ)古墳群の存在する段丘の北方にあり、南面する小社殿(拝殿と本殿)である。

この神社は平安時代初期に編纂された『延喜式(えんぎしき)』の中に記されているいわゆる「式内社」であり、その中でも特に格の高い「名神大社(みょうじんたいしゃ)」の扱いを受けていた古社であって、本市(羽曳野市)の周辺では最も神格が高かったものである。

現在では地元飛鳥地区の産土神(うぶすながみ)であるけれども、往古は飛鳥戸一族(百済王族の子孫)の祖神である「百済の混伎王(こんきおう)」を祭るともいわれ、柏原市の国分神社においても祭られている。

三代実録の清和天皇の条に「貞観元年(八五九)八月十五日、河内国無位の飛鳥戸神に正四位下を授ける」とあり、翌二年(八六〇)十月十五日には正四位下の飛鳥戸神を官社に列す(名神大社)とあり、更に陽成天皇の元慶四年(八八〇)八月二十九日には「飛鳥戸神社に神領田(しんりょうでん)一町をたまい、春秋祭礼の費にあてられる。 |

飛鳥戸神社。

|

これ氏人の主税助(ちからのすけ)外従五位下(じゅごいげ)の百済宿袮有雄(くだらのづくねのありお)と、主殿権允(とのもかりのすけ)正六位上の御春朝臣有世(みはるのあそみのありよ)等の請(こい)によりしが為なり」と記されているのである。 |

それから、たくさんあった古墳群のことであるが、そのうち残存しているものについてはいまも発掘調査がつづいている。

たとえば、一九八四年一〇月一六日付の読売新聞(大阪)をみると、「山の岩盤削って横穴石室古墳/羽曳野・飛鳥千塚で確認/朝鮮の先進文化と直結/台付きのツボや馬具」という見出しのもとに、そのことがこう報じられている。

遠(とお)つ飛鳥(大和)に対し、近つ飛鳥(河内)と呼ばれる大阪府羽曳野(はびきの)市駒ヶ谷の「飛鳥千塚」の一角で、山の岩盤を削り取って築いた横穴式石室を持つ円墳(六世紀後半)が十六日までに確認された。

これとよく似た手法は七世紀の終末期古墳で一部に見られるが、それ以前には発見例がない。

副葬品として朝鮮半島の文化に直結する特殊な台付きツボや、(大和飛鳥の)高松塚古墳(七世紀〜八世紀初め)などで見つかっている木棺の環付き座金具(金メッキ)のうち最古のものが出土。

渡来集団の先進技術が大和に入る前に根づき、七世紀に大和に移って律令制という古代国家の基礎づくりに生かされた経緯(けいい)が鮮明になった。

馬具も発掘されており、騎馬民族との関連も想定される。 |

一須賀(いちすか)古墳群

ところで、それらの古墳群とともにある飛鳥戸(あすかべ)神社までくると、もう太子(たいし)町である。

太子町とはそこに聖徳太子廟の叡福寺(えいふくじ)があるのでそうなったが、もとは敏達帝の「百済大井宮(くだらおおいのみや)」があったという「百済大井村」となっていたところであった。

百済大井宮のことは『日本書紀』敏達元年条に出ているが、また同一二年条には、「石川百済村」「下百済阿田村」などというのもみられる。

『大阪府全志』によるとそれらはみな太子(たいし)町のあたりというが、ここには敏達陵や用明陵、推古陵といわれる古墳も集中しているところから、そのあたリ一帯を「王陵の谷」ともいっている。

そしてさらにまた、太子町から河南(かなん)町の一部までふくむこのあたりは、大和飛鳥の大豪族であった蘇我氏族の本貫地(ほんがんじ)ともいわれ、その墳墓(ふんぼ)は近くの一須賀(いちすが)古墳群であるとされている。

その一須賀古墳群のことを私がはじめて知ったのは、「純金のしやれた耳飾り出たよ/南河内の一須賀古墳/『渡来人の墓』を裏付け」という見出しをもった、一九七四年四月二〇日付朝日新開(大阪)の記事によってであった。

いまからすると一〇年以上もまえのことであるが、まず、前記『大阪府の歴史散歩』剛をみると、その古墳群のことがこうある。

河南町の旧石川村と太子町の旧磯長(しなが)・山田村の境界に当たる山地稜線上に造成された六世紀から七世紀の三〇〇余の後期円墳群である。

付近は河内蘇我氏と関係ある渡来氏族の集団墓地と考えられ、飛鳥朝廷の集団墓域(敏達、用明、推古陵古墳などのこと)に隣接しているため、学界は注目している。

この一須賀古墳群は宅地造成により大半はこわされたが、東方の丘陵地帯にある約五〇基は、河内の“風土記の丘”として保存される予定。昭和四七年の調査では、ドーム式天井の石室・金メッキの馬具・金メッキの環頭大刀(かんとうたち)など、百済系文化の影響を強く現わしていて、蘇我満智(そがのまち)百済人説とともに、古代史の謎を秘めている。 |

発掘してみれば何が出土するかわからない

しかしこの『――歴史散歩』が発行されたのは一九七五年であったため、その後の発掘調査のことについてはふれることができなかったのである。

発掘調査はいまもなおつづけられていて、その後も一須賀古墳群からはいろいろなものが出土している。

そしてそのたびに新聞紙面をにぎわし、私が持っているそれの切り抜きだけでも、かなりの量にのぼっている。

ここではそれをいちいちみることはできないので、そのうちのひとつだけ紹介すると、一九八二年三月一三日付の読売新聞(大阪)は、「渡来の金ピカくつ/六世紀の大和朝廷/百済の技術者か/銅に金メッキガラス玉つき/大阪・一須賀古墳から破片」という大見出しのもとに、そのことがこう報じられている。

朝鮮半島から渡来し、大和朝廷に仕えた技術者集団の墓といわれる大阪府南河内郡河南町の一須賀古墳群から出土した六世紀中頃の金属製の破片が、十二日までの元興寺文化財研究所(奈良市)の復元作業で、金銅の履(くつ)だったことがわかった。

金銅の履は全国でわずかしか出土例がなく、同研究所などは「副葬品としては最高級で、古代渡来文化の結晶ともいえる貴重な資料だ」としている。……

金銅の履は、これまで熊本県江田船山古墳(五〜六世紀)、滋賀県鴨稲荷山古墳(六世紀前半)などで見つかっているだけで、いずれも朝鮮半島からの渡来品とみられており、今回も同様の可能性が強い。

当時、発掘調査にあたった大阪府教委文化財保護課の堀江門也・主査は「一号墳は規模からいっても一須賀古墳群の盟主的な存在と考えられる。

同古墳群は朝鮮半島から渡ってきた技術者集団の墓とみられてきた。

そこで渡来品の最高級品である金銅の履(くつ)が出土したのは、こうした説をますます裏づけるものだ」と話している。

一須賀古墳群は、純銀の帯金具が出土し話題になった伽山(とぎやま)遺跡などのある“王陵の谷”磯長(しなが)古墳群のすぐ南側に広がる。

磯長古墳群が敏達、用明、推古などの大王(天皇)クラスの陵墓が中心なのに比べ、一須賀古墳群は渡来系集団が葬られているといわれる。 |

記事はまだつづいているが、ここでまず考えさせられることは、「朝鮮半島から渡来し、大和朝廷に仕えた技術者集団」とはどういうものだったかということである。

つまり、「渡来品の最高級品である金銅の履」を使用していた「技術者集団」とは一体どういうものだったか、というわけなのである。

もしそうだとすれば、ずいぶん豪華で贅沢な技術者集団もいたものだということになるであろう。

さらにまた、もしそうだとすると、同じものが出土した熊本県の有名な江田船山(えだふなやま)古墳も、また滋賀県の鴨稲荷山古墳もそういう技術者の墓ということになるが、それはどうなのであろうか。

この二つの古墳はどちらも、その地域の王者となっていた豪族の墳墓とみられているものなのである。

ようするに、「一号墳は一須賀古墳群の盟主的存在と考えられる」それから出土した金銅の履も、さきに出土している環頭大刀(かんとうたち)などとともに、そういう王者が使用していたものにほかならなかったのである。

ついでにいうと、「王陵の谷」の伽山(とぎやま)遺跡から出土した純銀の帯金具も百済あたりから渡来したものにほかならず、発掘を禁じられている敏達(びたつ)、用明(ようめい)、推古(すいこ)陵古墳などにしても、発掘してみればなにが出土するかわかりはしないのである。

4 八尾から枚方ヘ top

百済系の技術者集団

一須賀古墳群がそこまでまたがっている河南町(かなんちょう)の西隣は富田林市で、そこは宮林の錦織(にしごり)神社を氏神としていた、これも百済系の錦織氏族が展開していたところであった。

また、近くの美原町(みはらちょう)などは百済から渡来した鋳物師たちの本拠地となっていたところで、前記『大阪府の歴史散歩』(下)にそのことがこうある。

東除(ひがしよけ)、西除(にしよけ)の両河川の流域一帯は、丹比野(たじひの)とか丹比(たじひ)地方と称されていた。

この付近は五〜六世紀のころ、南朝鮮の百済方面より渡来土着した百済系鋳物師の技術者集団が分散入植した地域だったといわれている。

すなわち“丹比の七郷”といわれる狭山・菅生(すごう)・黒山・余部(あまべ)・丹比・丹下(たんげ)・野中(やちゅう)の各地域がこれに当たるが、飛鳥から奈良・平安・鎌倉(時代)にかけて、河内の鋳物師として、そのすぐれた鋳造技術で名声を全国にとどろかせていた。

これら鋳物師集団の本拠は、現在の美原町(みはらちょう)の大保(だいほ)で、鋳物師の祖神を祭る鍋子丸(なべこまる)神社(鍋宮大明神)も存在していた。 |

これこそはまさにいうところの「技術者集団」で、私もここをたずねたとき、その鋳物師の第一二七代目の子孫という光田源太郎氏に会っているが、しかし、南河内はもうこのくらいにして、早く中河内から北河内のほうへうつらなくてはならない。

南河内は、河南町に「石川郡新羅」(「百庸法(ひゃくようほう)小伝」)から白木三郷(しらきさんごう)となっていた、新羅系渡来人のいたところもあるが、これまでみてきたように、ほとんどはみな百済系のそれであった。

だが、同じ河内でありながら、中河内となるとそれが今度は高句麗系が主となっている。

高句麗系渡来人

中河内はいま柏原市(一部は南河内)、八尾市、東大阪市などとなっているが、ここはもと巨摩(こま、高麗=高句麗)郷という広大な地域がひろがっていたところであった。

まず、柏原市のそこには、特異な線刻(せんこく)がほどこされている壁画古墳として有名な高井田古墳群がある。

西群(二一基)、中央群(八基)、東群(一六基)から成る六世紀代の古墳群で、その東北方の平尾山塊にはまた、平尾千塚(せんづか)とよばれる古墳群がある。

いずれも河内の巨摩郷(こまごう)に展開していた高句麗系渡来人の墳墓とみられるもので、近くの雁多尾畑(かりんどおばた)にある金山彦(かなやまひこ)神社は、彼らの祖神を祭った氏神だったのである。

簡単に見せてもらうことはできないが、金山彦神社の神体となっているのは、驢馬(らば)にまたがった朝鮮風の騎馬人像である。

いわゆる「騎馬民族」だった高句麗系渡来人のそれをしめしたもので、この神社のある上手には金山姫神社もあるが、そこからさきまた坂道を登って行くと、本堂となっている山中に大狛(おおこま)神社がある。

大狛の狛とは、これも高麗ということにほかならない。

それから、柏原市の北隣となっている同じ中河内の『八尾市史』をみると、八尾にいた高句麗系渡来人のことがこう書かれている。 |

柏原市の丘陵地帯にある大狛神社。

|

狛人(こまびと)

高麗(高句麗)国大武(だうぶ)神の後と伝えられ、高麗国よりの帰化族である。

和名抄(わみょうしょう)に若江郡巨摩郷(こまごう)を伝えているが、その位置は不分明である。

幸いにも、久宝寺(地名)の許麻(こま)神社がその名を伝えている。

恐らくここがその本居であったろう。

高安(たかやす)氏族

高麗国人大鈴(おおすず)から出た高安下村主(しものすぐり)があり、これらの一族が分かれて高安造(みやこ)、高安連(むらじ)、高安公(きみ)、高安宿袮(すくね)となっている。

この一族が諸氏に分かれ、いずれも官吏(かんり)として相当の地位にあったことが知られる。

橘戸(たちばなど)

この氏族の出身は不明であるが、高安氏族の分派であろう。知恩院所蔵の 尼摩得勒伽(びにまとろが)巻六の奥書に橘戸君麻呂、橘戸若島古(わかしまこ)、橘戸乙人古(おとひとこ)、橘戸島守(しまもり)等の名が見える。 尼摩得勒伽(びにまとろが)巻六の奥書に橘戸君麻呂、橘戸若島古(わかしまこ)、橘戸乙人古(おとひとこ)、橘戸島守(しまもり)等の名が見える。

今の神立あたりに居をしめていたと思われる。

高麗寺(こまでら)

郡川(こおりかわ)集落の下から一直線に、通学路が走っている。

この道路の郡川と服部川との中間両側に小字、高麗がある。

ここからも奈良時代と思われる古瓦片が出土した。

高安に多かった高麗族の氏寺であったであろう。

史書にはすでにこの名を逸(いつ)し、伝説また早く忘れ去られた。 |

久宝寺(きゅうほうじ)遺跡

高麗(こま)寺は「史書にはすでにこの名を逸し、伝説また早く忘れ去られた」が、しかし近くの東大阪市若江には巨摩(こま)廃寺遺跡があって、一九八〇年七月にここから日本最古の琴が発見されている。

それから、八尾市久宝寺の許麻(こま)神社はいまなおそこにあって、「高麗王霊神・許麻(こま)大神」というのが祭神となっているが、神社本庁編『神社銘繿』にはそれがこうなっている。

| 『新撰姓(しんせんしょう)氏録』河内国諸蕃(しょばん)の条に、大狛連(おおこまのむらじ)は高麗国溢士福貴(いつしふくき)王の後とあり。大狛連の祖廟ならん。 |

そしてここには久宝寺遺跡があって、古代朝鮮から直行した土器片が出土している。

一九八二年三月五日付の読売新聞(大阪)をみると、「久宝寺遺跡/渡来系土器六〇片が出土/平行叩き目や格子叩き目/朝鮮半島三国時代に製作?」という見出しのもとに、そのことがこう報じられている。

八尾(やお)市久宝寺三、久宝寺遺跡で四日までに、古墳時代中期(五世紀中期)に朝鮮半島でつくられたとみられる渡来系土器片約六十点が見つかった。

ひとつの遺跡からこれほど多くの渡来系土器が出土したのは珍しく、久宝寺遺跡は、これまでほとんど解明が進んでいなかった渡来人(帰化人)の生活遺跡である可能性が強くなった。……

(その六十点の土器の)うち、ほぼ完全な形で復元できたのは五点で、いずれも高さ十センチ、直径十五センチ程度の甕(かめ)で、表面に平行叩(たた)き目、格子叩き目、縄蓆(じようせき)文などがあり、朝鮮半島の三国時代(四〜七世紀中頃)につくられ、日本に渡ってきたものらしい。

日本書紀などには、河内平野に朝鮮半島から数多くの渡来人が住みつき、土器の製作や河川改修などにあたったという記載があるが、その“物証”となる渡来系土器は、これまで泉大津市の大園(おおその)遺跡などで破片が十点程度見つかっただけで、その生活についてはほとんど解明されていなかった。

しかし、こんどの久宝寺遺跡でこれほど大量に出土したことで、同遺跡は絞来人が住んでいた遺跡との見方が強くなった。

同遺跡の近くには、朝鮮半島から古墳時代中川に絞ってきた狛(こま)の一族を祭る許麻(こま)神社があることから、渡来人の遺跡とすると、同一族とみられる。 |

「可能性が強くなった」「見方が強くなった」などと、なんだか歯切れのよくない記事であるが、つまり、それら生活用具としての土器は、彼ら渡来人が朝鮮から渡来するとき携行してきたものにほかならなかったのである。

現在の在日朝鮮人も、故郷を出るときにはそういう生活用具を携行したもので、古代のそれも同じだったもである。

百済王氏族の活躍した土地

中河内はもうこれくらいにして、北河内のほうへ目をうつすと、枚方市の南隣は交野(かどの)市となっているが、ここもまた中河内と同しように、高句麗系渡来人が住んでいたところであった。

一九七七年八月二日付の読売新聞に、「自鳳期の珍しい軒丸瓦/交野の郡衙調査で見つかる/高句麗系の『忍冬唐草文』/わが国では初めて出土」とした見出しの記事が出ていることでもわかるが、彼らはそこにある郡津(ごおづ)神社を氏神とし、これもかつてはそこにあった白鳳時代建立の寺院を氏寺としていたもののようである。

しかし、その西隣の寝屋川(ねやがわ)市は新羅・加耶(かや)系渡来の奏氏族がいたところであり、北隣の枚方市となると、ここは百済系のそれである百済王氏族が繁栄したところであった。

しかもこの百済王氏は南河内でみた四、五世紀渡来のそれとはちがい、七世紀の六六〇年に百済がほろびたのち渡来したもので、同市中宮西之町にはいまも百済王神社があり、それとならんで大阪府特別史跡の百済寺跡があるが、これは彼らの氏神・氏寺たったものであった。 |

大阪府枚方市の百済王神社

|

前記『大阪府の歴史散歩』附をみると、それのことがこう書かれている。

少し長いが、重要なところなのでおわりまでみておくことにしたい。

標高三〇メートルの枚方丘陵上に百済寺跡がある。

この地域一帯を中宮と呼び、南に下る地域を宮之阪と呼んでいるが、おそらく百済寺との関係からつけられた地名であろう。

京阪交野線(かどのせん)宮之阪駅からなだらかな坂を登って五分、左側に『百済国王 牛頭(ごず)天王』と、刻まれた鳥居が見える。

石段を登ると(百済王神社の)社殿があり、その東側に寺跡が特別史跡として保存されている。

六六三(天智二)年の白村江(はくすきのえ)の戦後、百済から多くの人々が渡来したが、百済王氏一族もそのなかにあったといわれる。

奈良時代、その子孫である百済王敬福(きょうふく)は陸奥守に任命された。

そのころ、聖武天皇は東大寺大仏鋳造事業を行なっていたが、金不足でなかなか進展しなかった。

七四九(天平二一)年、陸奥国で金が発見され、敬福は黄金九〇〇両を献上した。

そこで鋳造事業も進めることができるようになり、その功績で敬福は従三位(じゅさんみ)を授けられ、河内守に任せられた。

この河内守時代に敬福が氏寺として建立したのが百済寺であるという。

完成は平安初期といわれるが、百済王氏の子孫を生母とする桓武天皇の厚遇をうけ、さらに嵯峨天皇もしばしば当地を訪れるなど、寺運は隆盛を極めた。

百済王氏一族も繁栄し、清和天皇までの一〇〇年間に叙位をうけたもの五〇人に及んだといわれる。

しかし藤原氏を頂点とする摂関政治の展開のなかでいつしか姿を没していき、また寺院も十一〜十二世紀のころに焼失し、その後、再建されることはなかった。 |

百済王氏族の氏寺であった百済寺跡。

|

発掘は昭和七年六月から十一月にかけてのことで、大阪府は昭和八年に史跡に仮指定し、昭和一六年に文部省から史跡に指定され、戦後に公布された文化財保護法によって、昭和二七年に特別史跡となった。

大阪における特別史跡は、大阪城とこの百済寺のみである。

その後、調査も進められ伽藍(がらん)配置も明らかになった。

寺域は一六〇メートル平方、南門・中門・東西両塔・金堂・講堂・食堂の順に位置し、回廊は中門から左右にのびて、東西両塔を囲み、金堂左右に続く形式である。

百済寺跡には、その伽藍配置図を大きく掲示している。

朝鮮半島からの渡来のピークとして、弥生前期・四世紀末・五世紀末・七世紀末の四期が考えられる。

この百済寺は、その最終期の渡来文化の優秀さを示す記念碑ともいえよう。

現在は、各枷藍跡には赤土を塗って明示し、他に砂利をしいてその再現と保存に万全の対策がたてられ、自由観覧が許された特別史跡となっている。

『河内名所鑑』に「広き松原あり」と記されているように、各所に松も見られて往時の壮観さを今に伝えている。 |

|

百済王敬福の魅力

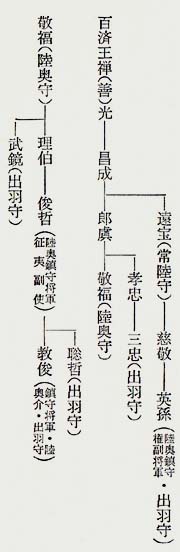

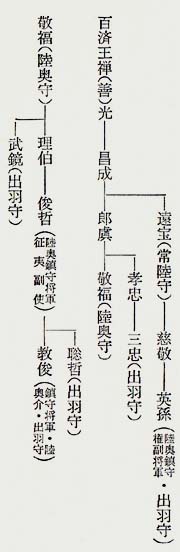

ここにいう百済王敬福のことについては、今井啓一郎氏の『百済王敬福』にくわしいが、そこにつぎのような百済王氏の系譜が出ている。

カッコ内はそれぞれの官職で、これでみると百済王氏は代々、東北経営にあたっていたことがわかる。 そしてその百済王氏の中興ともいうべきものが陸奥守だった敬福(きょうふく)であった。

なぜ彼が中興となったかといえば、それは彼の任地であった陸奥、すなわち東北における産金とも関係があるが、それ以上に彼の人物の大きさにあったのではなかったかと思われる。

日本六国史(りっこくし)のひとつである『続日本紀』は、さきにみた行基(ぎょうき)や道昭(どうしょう)のような傑出した人物が亡くなると、その「伝記」をのせているが、百済王敬福もそのうちの一人となっている。

しかも敬福の場合は、「頗(すこぶ)る酒色を好む」などといかにも人間的で、それはこういうふうである。 |

(天平神護二年(七六六)五月)壬子(二十八日)、刑部卿(おさかべきょう)従三位百済王敬福薨(こう)ず。

其の先は、百済国義慈(きじ)王より出ず。……

百済王昌成(しょうじょう)、幼年、父に随いて帰朝し、父に先だちて卒す。

飛鳥浄御原(きよみはら)の御世(みよ=天武)に小紫(しょうし)を贈り給う。

子、郎虞(ろうご)、奈良の朝廷の従四位下摂津亮(せっつのすけ)敬福は、即ち其の第三の子なり。

放縦(ほうしょう)にして拘(かかわ)らず、頗る酒色を好む。

感神(かんじん)聖武皇帝、殊(こと)に寵遇を加えて賞賜優厚なり。

時に士庶(ししょ)あり来りて清貧なることを告ぐれば、毎に他物を仮して望外に之を与う。

是れに由り、頻(しき)りに外任(げにん)を歴(ふ)れども家に余財無し。

然して性了弁(しょうりょうべん)にして政事(まつりごと)の量(りょう)あり。

天平年中に仕えて、従五位上陸奥守に至る。時に聖武皇帝、廬舎那(るしゃな)の銅像(大仏)を造り給う。

冶鋳(やちゅう)畢(おわ)りて塗金足らず。

而して陸奥国より駅(はゆま)を馳せて、小田郡(おだのこおり)より出でし黄金九百両を貢る。

我が国家、黄金此れより始めて出でたり。聖武皇帝甚だ以て嘉賞(かしょう)し、従三位を授け宮内卿に遷す。

俄(にわか)にして河内守を加えられる。

勝宝四年に常陸守を拝し、右大弁に遷る。

頻りに出雲、讃岐、伊予等の国守を歴(へ)たり。神護の初に刑部卿(おさかべきょう)に任ぜられる。

薨ずる時、年六十九なり。 |

「従三位を授け宮内卿に遷す。俄にして河内守を加えられる」とは、宮内卿兼河内守となったということで、これは陸奥(むつ)におけるその金の発見がどんなに大きな文化的事件だったかということでもあったのである。

それは『万葉集』に「陸奥の国より金を出せる詔書を賀ぐ歌」などまであることからわかる。

当時、越中守となっていた大伴家持はそのことを、「東(あずま)なるみちのくの山に金(くがね)花咲く」とうたったものだった。

そのとき金の発見された小田郡は、今の宮城県遠田郡である。この遠田郡涌谷町の黄金迫(こがねせま)には黄金山神社などがあって、往事のそれを物語っている。

top

**************************************** |