|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 南海の楽園を求めて

1 港町のガキ大将

2 ファツ・ヒパ島

3 帝王チキの伝説 |

ノルウェーの美しい港町ラルビクにハイエルダールは生まれた。

少年の頃から海のかなたの遠い国々にあこがれていた彼は、大学生の時、南海の島ファツ・ヒバ島へと渡り、原住民と共に生活を始めた。

そしてこの島で不思議な老人、ティ・テツアと出会ったのである。

ある月夜の晩、波の打寄せる浜辺で、ハイエルダールは彼の語る『チキ』の伝説に耳を傾けるのだった……。 |

1 港町のガキ大将 top

ノルウェーの首都オスロから、南へ百キロほどいったところに、ラルビクという町がある。

昔はクリッパー・シップ(快速帆船)がぎっしりと帆を並べる大きな港町だったが、帆船の時代がおわって、ややさびれてしまった。

一九一四年十月六日、このラルビクの丘の上にあるハイエルダール家に、一人の男の子が生まれた。

もう若くはない両親の喜びは大きく、赤ん坊は父親の名前をとって、トールと名づけられた。

父のトール・ハイエルダールは、醸造工場を経営する実業家で、ゆたかな暮らしをしていたし、毋のアリソン夫人も教養のある、芸術への理解のふかい人だった。

小さいトールは、ラルビクの港を見おろす美しい家で、大事に育てられていった。

と入っても、母のアリソン夫人は、子供の育て方について、厳しい考えをもっていたので、トールは、けっしてあまやかされたわけではない。

小さいときから時間をまもって、規則正しい生活をするようしつけられたし、近所の子供と遊ぶことも、ゆるしてもらえなかった。

|

オスロ、ラルビクの位置地図

|

フィヨルドのかなたに、なにかが自分を待っているような気がして、胸がわくわくした。

やがて、トールも小学校にはいった。

ところが、子供とあそんだことのないトールには、どうしたらクラスの子供たちの仲間に入れるのか、わからなかった。

いつもおずおずと、ゲームをする子供たちを見ているだけなのだ。

トールは自分で物語を書いて、それにさし絵をつけたり、動物についての本を読むのに夢中になった。

「僕は釛物の研究家になるんだ。」といって、部屋にいろいろな虫の標本をならぺた。

昆虫の標本を、たくさん集めていて、動物のことにくわしいトールは、いつのまにかクラスの子供たちの人気者になっていた。

トールのほうでも、だんだん、子供たちと遊ぶことがおもしろくなってきた。

アリソン夫人はもう、なにもいわなかった。

一年たらずのうちに、内気でおとなしかったトールは、ガキ大将になっていた。

何人ものわんぱく小僧をひき連れて、遠くの町まででかけて、いろんないたずらをした。

それなのに、トールはスポーツが苦手だった。

父親はすこしひよわな息子に、スポーツへの関心をもたせようと、水泳やスキーを教えようとしたが、だめだった。

トールにはやっぱり、森や原っぱや海べで、小さな生物を採集することのほうが楽しかったのだ。

トールが中学生になると、父は庭に体操用の棒や輪をつくって、トールに体操をやらせた。

そのおかげでトールの体は、みちがえるように頑丈になっていった。

このころトールは、夏休みをベルンショーですごすようになった。

ベルンショーは、ノルウェー内陸部の、海抜千メートルほどの高原である。

トールの父が、ここに小さな別荘をたてたのだ。

ベルンショーは、人の手のはいらない大自然そのままの土地で、モミやカバの森林をのぽっていくと、あれた岩だらけの土地がひろがり、低木のあいだにいろとりどりの高山植物がさきみだれていた。

谷川には澄んだ水が流れ、空気も洗われたようにすがすがしかった。

トールはこのベルンショーで、一人の男と知りあった。

その男は、名をオラ・ビエルネビーといい、いまにもたおれそうな丸木小屋にすんでいた。

持ちものといえば鉄の鍋と手製のテーブル、椅子二脚、毛布とけものの皮をしいた寝台だけ。

しかしオラは、高い教養と深い知識をもった人物だった。

トールはたちまち、この人物にひきつけられ、尊敬するようになった。

トールは夏の間だけ、オラの小屋でくらせるよう両親にたのみこんで、ゆるしてもらった。

オラは都会の生活が嫌になって、ここでくらしているのだった。

トールは教養のある人物が、まるで野生の兎か鹿のように、完全に自然にとけこんで生活しているようすを、じかに見ることになったわけだ。

トールはオラと一緒に重い木をはこんだし、草をかって干し草もつくった。

魚を釣り狩をし、獲物を料理した。木でコップを作るやりかたも教わった。

森のなかを歩くときなどには、オラが動物の足あとの見わけかたを教えてくれ、動物たちのくらしについて話してくれるのだった。

トール・ハイエルダールは、二十年後、三十年後になってからも、よくオラ・ビエルネビーの話をした。

そして、きまっていうのだった。

「私の心の成長に、一番大きな影響をあたえたのは、オラ・ビエルネビーです。」

2 ファツ・ヒバ島 top

|

青年時代のパイエルタール。山登りのすきなパイエルタールは、

大学の講義よりも、大自然の中でくらすことをいつも望んでいた。

|

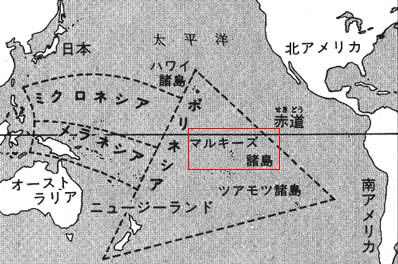

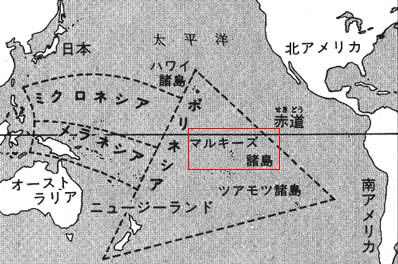

ポリネシアの位置地図

|

トール・ハイエルダールは、一九三三年の秋、動物学を勉強するために、オスロ大学にはいった。

しかし、動物学の授業は、ハイエルダールにはものたりなかった。

ハイエルダールは、動物の解剖なんかよりも、自然のなかで生きている動物たちのくらしのほうに興味があったのだ。

彼は動物学の研究をするために、南洋の島へいく決心をした。

そしていろいろ調べた結果、ポリネシアのマルキーズ諸島が、一番自分の目的にあっていると結論した。

ちょうどその頃、ハイエルダールはビヤルネ・クルーペリエンという人と知りあった。

クルーペリエンは有名な実業家だったが、ポリネシアについての本を集めていることでも知られていた。

クルーペリエン家の書庫には、大学の図書館とはくらべものにならないほどの、ポリネシア関係の資料がつまっていた。

クルーペリエンは、ハイエルダールの計画をきくと、

「すばらしい計画だね。よろこんで、私の書庫を開放しよう。すきな時にきて、自由に本を読みなさい。」と、いってくれた。

ハイエルダールはこの書庫で、たくさんのことを学ぶことができた。

なにを研究するかということについては、オスロ大学の教授たちが、熱心に助言してくれた。

目的地も、マルキーズ諸島の一番南の島、ファツ・ヒバ島にきまり、出発の準備はすべでととのった。しかし、ハイエルダールはひそかに、もう一つの計画を胸にあたためていたのだ。

それは一緒に暮らしてくれる女性を連れて、マルキーズ諸島にいきたいということだった。

ハイエルダールは、高校時代に知りあったリブ・トルプに、そのことを話した。

すると彼女は、日をかがやかせて、

「あなたと一緒に、南の島へいきたいわ。」と、いってくれた。

こうして、リブと結婚式をあげたハイエルダールは、一九三七年一月、ファツ・ヒバ島にむけて出発したのだった。

ファツ・ヒバ島についた二人は、原住民に小屋をつくってもらい、島の人たちと同じ暮らしをはじめた。

家具といったら、木の枝でできた寝椅子、竹のテーブル、竹の椅子が二脚だけ。 真珠貝の貝がらをお皿にし、ヤシの実の殻(から)をコップにした。 |

ハイエルダールたちがくらした小屋。ファツ・ヒバ島で、ハイエルダールとリブは、このような小屋をいくつかつくり、原住民とおなじ生活をつづけた。

|

パンノキ、ヤシ、バナナ、パパイヤの実をとってきたり、川でザリガニをつかまえてきて食べた。

島の人たちも魚や、ブタの肉をもってきてくれた。

ハイエルダールは、この島の小動物を採集し、研究をはじめた。

また、島のあちこちを探検してまわったりもした。

ある日、二人は、原住民に案内してもらって、『石の魚』を見にいった。

それは、大きな石の板にニメートルほどの魚が線ぽりになっているものだった。

その周りには、手をふりあげて何かをおどかしているような人間の姿が、一面に彫ってあった。

「チキだ。」と、原住民たちは、ひくい声でささやいた。

この石ははるか昔、この島に住みついた民族がつくったものなのだ。

原住民たちは、島のあちこちにあるそんな石をおそれていた。

ハイエルダールは、この島に遠い昔にあった文明に思いをはせるのだった。それに、『チキ』とはなんだろう?

ファツ・ヒハ島には、島の中央に高いけわしい山が崖のようにそびえ立っている。 |

ファツ・ヒバ島への上陸。

写真右の女性が、リブ・トルプ

|

原住民の案内で石の魚を見に行った

ハイエルダール

|

|

島の東側で一人で住んでいた老人ティ・テツア

彼はパイエルタールに大きなヒントをあたえることになった。

鼻の穴で竹笛をふいている。

|

ファツトヒバ島のハイエルダール。

のびほうだいのひげをはやし、肩には食糧をかついでいる。

|

そのために、山をこえた島の東側には集落がなかった。パイエルダールは、島の東側を調査してみようと思った。

ところが、東の海岸まででると、思いがけず、わらぶき小屋が一軒あった。

そして老人が一人でてきて、うれしそうに、

「カイカイ・ファー。」とさけんで、走ってきたのだ。

『カイカイ・ファー』というのは、「一緒に豚をたべよう」という意味で、ファツ・ヒバ島では、この上ない友情ともてなしの言葉なのである。

本当にこの老人は、土の釜でやいた豚肉をごちそうしてくれ、

「わしの名はティ・テツアといって、十二人の妻とたくさんの子供たちがいた。だが、みんな死んでしまった。」

と、話しだした。

「なぜ死んだのですか。」

「白人がもってきた病気のためだ。白人がくるまでは、病気で死ぬものはなかった。」

と、次のような話をしてくれたのだった。

昔は、若い者が病気で死ぬなんてことはなかった。

若い者が死ぬのは、高いところからおちて首の骨をおるか、海でサメかウツボにおそわれたときだけだった。

頭をつよくうって、頭がい骨をおったって、死ぬことはなかった。

そんなときはテケという男が、頭の傷口をあらい、骨のかけらをつまみだし、ぎざぎざにおれた頭がい骨のさきは切りとって、こすってうすくしたココヤシの殻(から)で孔をふさいだ。

その手術の間、脳には棘(とげ)でついたほどの傷もつけなかったもんだ。

そしてその男は頭の傷も治ったし、それからずうっと、あきれるほど長生きしたもんだった。

ハイエルダールは、この話は本当だと思った。

山のなかの埋葬用の洞窟で、死者の骨を調べたことがあったのだが、そのなかにきれいに手術をした痕のある頭がい骨があるのを見つけていたからだ。

古代インカでは、普通に行われていた頭の手術は、科学のすすんだ時代でもむずかしい手術なのである。

それを、このポリネシアの島の原住民がおこなっている。これは一体どう考えたらいいのだろうか? |

ハイエルダールとリブは海辺で

老人の話を聞いた。

|

ハイエルダールは考えこんだ。すると、

「豚はうまいかい?」とティ・テツアがたずねた。

「おいしいですね。」ハイエルダールはぼんやりこたえた。

「でも、人間の肉のほうがうまいよ。」ティ・テツアは平気でそういった。

これには、ハイエルダールもびっくりして、この島に昔、食人の習慣があったことを思いだした。

老人は歯のぬけた口で豚肉をもぐもぐやりながら、上機嫌で、人間の体ではどこがおいしいとか、料理はどうするのかなど話してくれた。

ひさしぶりで人に会って話をするのが、うれしくてしかたのないようすだったのだ。

ハイエルダールは、ティ・テツアの小屋のそばに自分の小屋をたて、リブをよんでしばらく暮らすことにした。

月のきれいな晩には、二人は海べにでて、老人のうたってくれる古い民謡に耳を傾けた。

一本調子で節らしい節もなかったが、天地創造を語る雄大な歌だった。

「天にすむ人類の神チキが、大地をおつくりになった。そのつぎチキは、海をおつくりになった。

そのつぎチキは、魚をおつくりになった。そのつぎチキは、小鳥をおつくりになった。

そのつぎチキは、果物をおつくりになった。そのつぎチキは、ブタをおつくりになった。

これらをおつくりになってから、チキは人類をおつくりになった。

アテアという名の男と、アタノアという名の女だった。あとは、アテアとアタノアが、自由にやっていった……。」 |

チキーあの『石の魚』を見たときも、原住民たちは、そういっていた。

ハイエルダールはティ・テツアに、チキのことをたずねてみた。

「チキかい? チキは……。」老人は、しずかに説明した。

「チキは神さまで、同時に、我々の種族の長だったんだ。

この島に我々の祖先を連れてきたのは、チキなんだ。

それまでは我々は、海のはるかむこうの大きな国にすんでいた。」

夜がふけていった。

小屋にもどったハイエルダールは、ティ・テツアの話が頭にひっかかって、ねむれなかった。

海岸にうちよせる波の音がきこえている。

波は東から、東から、ただ東から、何世紀もたえることなく、うちよせているのだ。

東の水平線からこちらへむかって。

ここには、フンボルト海流につづいた南赤道海流が、東から西へ海の中の川のように流れているのだから。

そして、ティ・テツアは知らないが、東へ六千五百キロのところには、太平洋をはさんで南アメリカ大陸の海岸がある。

「チキの話は、全くのつくり話だろうか。

しかし、『海のむこうの大きな国』から舟で、この東海岸にやってきたのだとすれば、でたらめな話ときめてしまうことはできないだろう。

南アメリカ大陸からフンボルト海流にのれば……。」

そのとき、ハイエルダールの頭に、あの『石の魚』にほられた人間の像がうかんだ。

それは南アメリカ大陸で栄え、そして滅びてしまった文明が残した石像と、おどろくほど似ているのだ。

それに、ペルーのインカ帝国で行われていた頭がい骨の手術が、この島でも行われていたことも説明がつく。

ハイエルダールは、この思いつきのとりこになっていった。

そしてこのことが、彼のこれからの道をきめてしまうことになるのである。

3 帝王チキの伝説 top

ハイエルダールは一九三八年三月に、オスロに帰ってきた。

そして、ファツ・ヒバ島で採集したカブトムシやザリガニ、小さな魚などの標本を、大学の動物学博物館に引き渡すと、動物学の研究を打ち切りたいと申し出たのだ。

教授たちや、父のおどろきは大きかった。

「私は、南洋の原始人たちの問題に取組みたいと思います。

伝説の神チキとは何者か、ポリネシアの島に住む人々の祖先はどこからきたのか、それを明らかにしたいのです。」

ハイエルダールは、きっぱりといった。

それからのハイエルダールは、その研究にうちこんだ。

自分の部屋で本を読んでいないときには、オスロ大学の図書館や、クルーペリエン家の書庫にいた。

そして、興味をひくことはなんでも、覚え書きをとっていった。

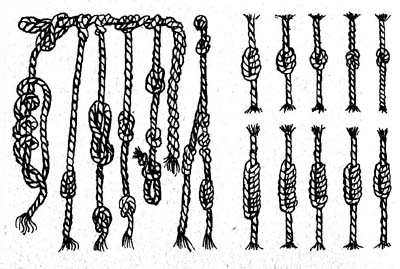

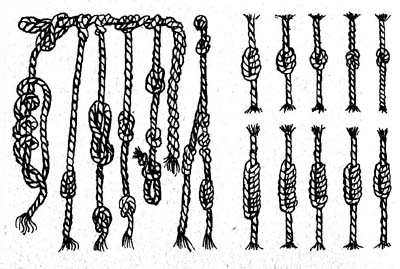

その中に南太平洋の島にはどの島にも、歴代の酋長の物語を伝える人がいて、記憶を助けるために、縄に複雑な結びこぶをつくったものをつかう、と書いてあるものがあった。

これはインカ帝国で、物や人間の数を記録するために使われた結縄文字とそっくりだった。

また、その酋長の系図によると、ポリネシアの諸島には五百年頃と、千百年頃の二回、どこかから人々が移り住んできたことがわかった。 |

結縄文字。結縄文字とは、縄の結びによって、数やものごとの意味をあらわす方法である。インカ帝国の時代には、あらゆるものの数量や歴史的な事件を記録しておくのに、大変重要な役わりをはだした。

図は古代ペルーのキープとよばれる結縄文字の例である。数とアルファベットをあらわしている。 |

ポリネシアには、鉄は伝わっていない。

そして、千百年になっても鉄が使われなかった文明は、南アメリカ大陸のほかなかったのだ。

ある日、ハイエルダールは、帝王ビラコチタに関するインカの伝説を見つけた。

そこには次のように書いてあった。

「ビラコチャとは、インカの名前で、したがってかなり新しいものである。

帝王ビラコチャのもっと古い名前は、コン・チキまたは、イラ・チキであった。

これはそれぞれ、太陽のチキ、火のチキという意味である。

コン・チキは、チチカカ湖の岸に巨大な遺跡を残した、インカの伝説的な『白人たち』の大司祭であり、帝王だった。

この白人たちは、カリという酋長におそわれて、大部分が殺されてしまった。

しかし、コン・チキと側近たちは、のがれて太平洋にでて、そこから海をわたり、西のほうに姿をけした。」

この伝説は、ハイエルダールの考えを裏づけてくれた。

やっぱりコン・チキは、南アメリカのペルーから脱出して、ポリネシアに移住したのだと、彼は確信した。

ペルーには、インカ帝国をきずいたインディアンたちの前に、巨大な石像やピラミッドをつくった、白い皮膚と長いあごひげをはやした人種がいたことがわかっている。

また、ポリネシアの原住民のなかには、白い皮膚をした人たちがたくさんいることも、知られているのだ。

top

**************************************** |