|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅴ 葦(アシ)舟ラー号の航海

1 アメリカ古代文明の謎 top

|

インカ文明の遺跡。南アメリカの太平洋側、アンデス山脈の中央部に

十三世紀の中頃から、一五三二年、スペイン人に滅ぼされるまで

栄えたのがインカ文明。写真はマチュピチュの城塞跡。

|

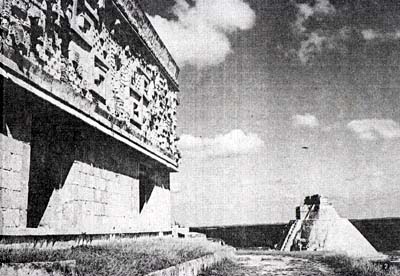

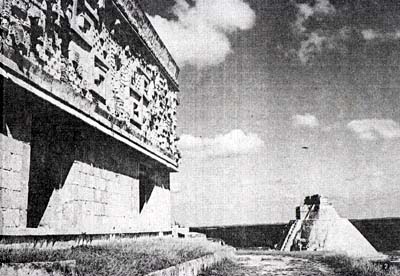

マヤ文明の遺跡。南メキシコからグアテマラ、ホンデュラスにかけての

一帯に、三百年頃から数世紀のあいだ栄えたのがマヤ文明である。

写真はウシュマルの遺跡。右に見えるのは〈魔法つかいのピラミッド〉。

|

|

「古代アメリカの文明は、アメリカ・インディアンたちだけの力で作りだされたものである。」

「いや、そうではない。古代アフリカのエジプト人たちの文明も受入れて、出来上がったものである。」

この二つの学説が、アメリカの古代文明について主張されてきた。

学者たちのほとんどが、二つの考えにわかれて論争を続けていた。

学校の教秤書では、アメリカを発見したのは、コロンブスであると教えている。

一四九二年十月十二日、北アメリカの西インド諸島のサン・サルバドル島に上陸したのは、確かにコロンブスだが、だからといって、コロンブがアメリカを発見したわけではなかった。

そこには、最初にアメリカ大陸を発見した人々の子孫がすんでいたからである。

正確にいえば、クリストフア・コロンブスは、ヨーロッパからアメリカ大陸へいく道を、世界に発表した人物なのである。

最初にアメリカ大陸を発見した人たち――アメリカ・インディアンは、この頃には天文学や数学の分野で高度な発達をとげたマヤ文明や、国家組織や医学にすぐれたインカ文明をきずきあげていた。

マヤ文明は、中央アメリカのグアテマラ、メキシコのユタカン半島を中心に、六世紀から十二世紀頃に栄えた文明であるが、天文学の知識にはおどろくべきものがあった。 |

クリストフア・コロンブス。十五世紀にイタリアのジェノバで生まれ、大西洋を横断して新大陸(アメリカ大陸)を発見たことで名高い探検家である。

|

主な天体の運行を観測し計算できたし、太陽の観測によってコロンブス当時のヨーロッパの暦より正確な暦を作っていた。

インカ文明は、十二世紀頃からペルーに栄えた文明である。

整備された道路、灌漑用水路、巨大な石を使った建築など大がかりな国造りが行われ、皇帝を中心とする強力な帝国を作りあげた。

土器や織り物、金細工などにすぐれた技術をもち、医学の分野では脳の手術まで行われている。

このインカ文明は、コロンブスのアメリカ大陸発見から四十年後、スペインの征服者ピサロによって、滅ぼされることになるのだが。

ところで、このすぐれたアメリカ土着の文明には、エジプト文明に非常に似た点が多いのだ。

ピラミッドの建設、太陽神の信仰など、この二つの文明の共通点に気づいた学者もたくさんいた。

この二つの地域に交渉があったのだろうか?

バルサ材の筏コンチキ号にのって、南アメリカからポリネシアへの道を証明したハイエルダールも、この問題に無関心ではいられなかった。

ハイエルダールがエジプトに旅行したとき、彼の目は一つの壁画にひきつけられていた。

それは、クフ王のピラミッドの埋葬室の壁に描かかれた葦舟の絵だった。その舟には見覚えがあった。

ペルー北部にピラミッドをきずいた人々が、陶器の壷にかきのこした舟と同じ形だったからである。

そればかりではない。どちらも、鳥の頭をもつ人間たちが、その舟をひっぱっているのだ。

なお不思議なことに、古代エジプトで太陽をさすことば『ラー』が、ポリネシアの島々でも、太陽のよび名として使われている。

「ペルー、ポリネシア、エジプト、この三つの間に何かつながりがあるのだろうか。」

ハイエルダールは考えた。

「それにしても、エジプト文明とアメリカ古代文明の間には、三千年ものひらきがある。

エジプト人たちがアメリカ大陸に渡って、そこに文明をきずいたと、簡単にいってしまうことはできないだろう。

しかもアメリカ大陸とエジプトの間には、大西洋という大きな海がある。

この海を渡れるどんな舟が、古代エジプトにあっただろうか。」

ハイエルダールは、古代エジプトの舟について、調べてみた。

クフ王のピラミッドのまわりには、王の使った木の船が埋められていた。

古代エジプトには木造船もあったわけである。

ところが、この船を復元してみると、変った特徴があることがわかるのだ。

つまり、バイキングの船にもまけないくらい、海の航海に適した形をしているにもかかわらず、実際の作りはナイル川のおだやかな流れの上でしか、もちこたえられないと思われるのだ。

海の荒波をかぶれば、すぐにバラバラになってしまう船なのだ。

それでは、この外洋航海に適した形は、一体どこからきたのだろう?

ここまで考えたとき、ハイエルダールの頭に、クフ王のピラミッドに描かれていた葦舟(あしぶね)が思いうかんだ。

パピルスで作られた葦舟は、エジプトで木造船の作られるずっと前から使われていたのだが、その形があの木造船にそっくりなことに気がついたのだ。

木造船の形は、葦舟をモデルにしているのだ。

しかしハイエルダールはまた、大きな疑問につきあたった。

「こんな葦舟で大洋を渡れるのだろうか?」

ハイエルダールは、それを知りたいと思った。

彼は以前チチカカ湖で、インディアンが葦舟を使って漁をしているのを見たことがあった。

ペルーでは、葦舟はトトラ葦(あし)で作られる。

材料がトトラ葦であれパピルスであれ、かって葦舟が作られた地域はほかにもあった。

地中海の島々やモロッコの大西洋岸、そしてメキシコ。

ハイエルダールの頭のなかで、この葦舟の作られた地域が一つの線となって結びついた。

エジプトからモロッコへ、モロッコからメキシコへ、と。

モロッコから大西洋を横断してメキシコに渡るのは、エジプトからペルーの距離よりははるかに近い。

「葦舟を作ってみよう。そしてモロッコからメキシコまで渡れるかどうか、実際に試してみるんだ。」

ハイエルダールは決心した。

それが古代アメリカ文明とエジプト文明のつながりを考える上での、一つの手がかりになるかもしれないと思ったのだった。

2 パピルスの舟 top

葦舟を作るには、パピルスが必要である。

ハイエルダールは、どこでパピルスを手に入れようかと考えた。

もちろん、エジプトが一番いい、エジプトにパピルスが生えていれば。

しかし現代のエジプトには、国中を探しても葦舟を作るだけのパピルスが生えていないことが、明らかになった。

調べているうちに、青ナイルの源流のタナ湖へいけば、パピルスが生えていることがわかった。

ハイエルダールはタナ湖へ出発した。

タナ湖にいくにはエチオピアの首都アジスアベバにとび、ここで小さな軽飛行機に乗換えて、タナ湖の南のバハールダルまでいくのだ。

そしてここからタナ湖まで、一日がかりで歩くのである。

タナ湖は海抜千八百メートルの高地にあり、まわりを海抜三千メートルから四千メートル級の山にかこまれている。

この湖には、七百年も前からつづいている修道院がある。

いまでも修道士たちがいて、古代エジプトと同じ形のパピルスの葦舟を、湖に漕ぎだしていた。

ハイエルダールは、タナ湖に浮ぶ島のなかで、もっとも神聖な島とされているダガ・ステファノ島の岸に、取りつくせないほどのパピルスが生えているのを見つけた。

葦舟の材料はここで集めようときめた。

しかしタナ湖で見学した葦舟の作り方は、ハイエルダールの気にいらなかった。修道士たちは、

「葦舟というものは、浮んでいられるのは長くて二週間です。

二週間をすぎると、腐ってバラバラになってしまいますから、使うたびに岸に引上げるのです。」といった。

「そうだろう、この作りでは。」と、ハイエルダールも思った。

ハイエルダールはタナ湖にくる前に、チャド領のチャド湖岸にいって、葦舟作りの職人に実際に舟を作ってもらった。

チャド湖の舟は水に浮べたまま、一年くらいはもつし、大きなものだと八十頭もの牛をのせても大丈夫だということだった。

そこでこう考えた。材料には、エチオピアのタナ湖のパピルスを使う。

作るのはチャド湖の葦舟作りの職人にたのむ。そうすれば丈夫な葦舟ができる。

そして舟の形は、ピラミッドの埋葬室の壁画に描いてある古代の葦舟にしよう、と。 |

エチオピアのタナ湖の葦(あし)舟。すわって、

なにかメモをとっているのはハイエルダール。

チャド国のチャド湖の葦舟。現在でもこのように、

小型の葦舟は各地でつかわれている。

|

次にするべきことは、乗組員をきめることだった。

ハイエルダールはすぐ、昔の仲間、あのコンチキ号の仲間を思いだした。

しかしそれはむりだった。あれから二十二年たっている。

いまも機会のあるごとに顔を合せているし、あのときの友情はかわっていない。

が今はもう、みんなほかの重要な仕事についている。

ハイエルダールはこう考えた。

「コンチキ号の乗組員は、五人のノルウェー人と、一人のスウェーデン人だった。

今度の航海には、できるだけ違う国の人を乗せよう。」

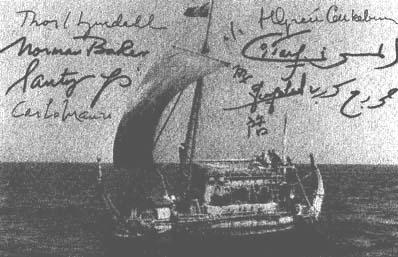

葦舟には七人くらい乗れそうだった。そこで、六か国から乗組員を集めることにして、次の六人がきまった。

ジョルジュ・スーリアル、これはエジプト人。

サンチャゴ・エノベスはメキシコ人。

ノーマン・ベイカー、アメリカ人。

ユーリー・アレクサンドロビッチ・センケビッチ、ソ連人。

カルロ・マウリ、イタリア人。

アブドウラー・ジブリーヌ、チャド人。

これに、ノルウェー人のハイエルダールがくわわる。 |

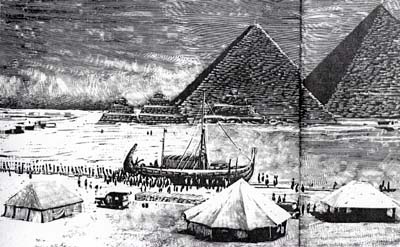

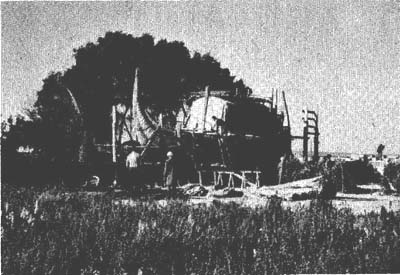

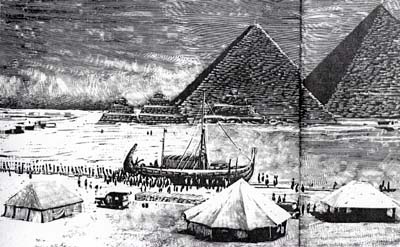

七人の乗組員がきまると、次はいよいよ葦舟作りである。

葦舟はクフ王のピラミッドのそばの砂漠を、ロープでかこってそのなかで作ることにした。

わからないときには、ピラミッドの壁画をすぐに見にいけるからだ。

パピルスは、もうタナ湖から運んである。

チャド湖から葦舟作りの職人が三人やってきた。彼らは、なれた手つきで舟を作り始めた。

ところが船尾の形を整えるときになって、チャドからきた三人は、船尾をぷつんと切ってしまった。

それがチャド湖伝統の形なのである。

パイエルダールは壁画の舟のように、船尾も船首と同じように美しい曲線にしてくれるように頼んだ。

そうでないと、海を航海できないのだ。

やっと職人たちをときふせて、切った船尾にパピルスをつぎたして、きれいな三日月形にしてもらった。

こうして、二十八万本のパピルスを使った葦舟が出来上がった。

葦舟は船首と船尾白鳥の首のように優雅にまげ、二本の木が足をひらいた形になった帆柱を高々とつき立てていた。

帆柱のうしろに、かまぽこ形の小屋をたててあった。これはしなやかな木の枝で編まれたものだった。

一九六九年四月二十八日、ちょうど二十二年前の、コンチキ号の出発の日に、木の橇(そり)にのった葦舟は、綱にひかれて囲いをでた。

黒山のような見物人が見ていた。そのうしろから、大小五つのピラミッドが、じっと葦舟を見下ろしていた。

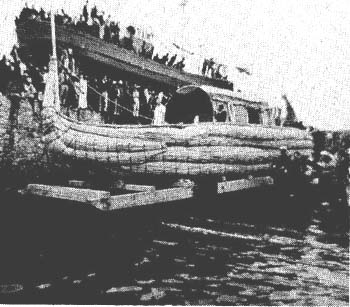

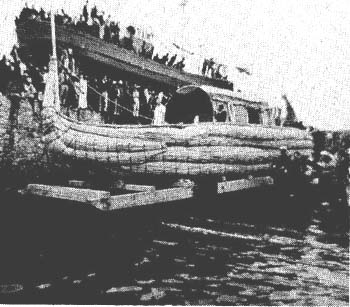

五月十七日、ノルウェーの独立記念日に、葦舟はモロッコのサフイ港で、進水式を行った。

今度はヤシの実ではなく、ヤギの乳をいれた陶器の壷を船首にぶつけた。

かわいたパピルスにヤギの乳がしみこんだ。

「太陽に敬意を表し、古代エジプト語の太陽を意味することば、〈ラー〉にちなみ、おまえを〈ラー号〉と名づけます。」

舟の名が発表された。 |

|

3 ラー号の航海 top

|

ラー号の進水式

|

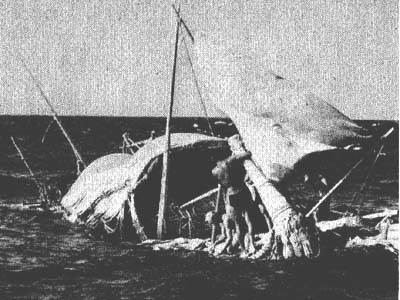

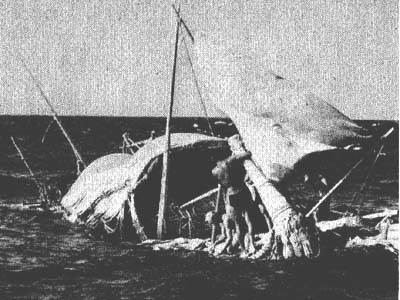

沈みかけたラー号。サメが多いので、

これ以上の修理は不可能だった。帆もこのとき取り外された。

|

五月二十五日午前八時三十分、葦舟ラー号は、サフィ港の桟橋を離れた。

ハイエルダールたちは、高さ八メートルの巨大な帆をあげた。

ぶどう酒色の中に太陽神ラーを現す、赤さび色の丸がついている、エジプト綿で織った布である。

航海は順調にいったかにみえたが、午後三時すぎ、大変なことがおきた。

舵オールが二本とも折れて、役にたたなくなったのだ。

古代のエジプト人たちは葦舟の舵オールには、レバノンのシーダー材を使ったが、現代ではシーダーは国で保護されていて、手に入れることはできない。

それでしかたなく、モロッコ人がイロコとよぶ、アフリカのジャングルの木を使ったのだった。

そのために折れてしまったのだろうか。

しかし、ハイエルダールは悲観しなかった。 |

浸水がはげしくなり、食料かごの上に避難してねむるノーマン

|

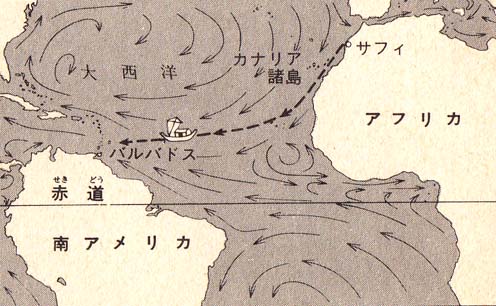

「これで本当の漂流になったんだ。あとは自然にまかせておけば、カナリア海流と赤道海流それに貿易風が、メキシコへこの葦舟を運んでくれるよ。」

みんなも不安そうなようすもなく、ハイエルダールの言葉にうなずいた。

ラー号の航海第一日は、こうして終った。

その後もカナリア海流にのったラー号は、西へメキシコへと進んでいった。

二週間たっても葦舟は、修道士たちのいったようには腐らなかった。

ひどい嵐にもであったが、ひっくりかえることもなかった。

しかしチャドの職人に、むりに頼んでつぎたしてもらった優雅な船尾が悪かったらしい。

ラー号の船尾が波をかぶって少しずつ沈み始めた。そして、船底に水がたまり始めた。

それでもみんな、航海をやめようとは思わなかった。舟は何とかもちこたえていた。

こうして八週間がすぎた。舟の右舷のアシがだいぶ流された。そして小屋も沈み始めた。

まだもっと航海を続けようという意見もあったが、ハイエルダールは決断して、ここで航海を打ち切った。

七人の乗組員は、救助船にのりうつった。七月十六日、航海距離は五千キロになっていた。

メキシコにはいきつけなかったけれど、パピルスの舟で充分大洋を乗切れることがわかったのだ。

「もう一度やって、今度こそメキシコに到着してみせる。」

ハイエルダールはそのとき、決心していた。

4 ゆけ、ラー二世号 top

二隻めの葦舟は、やはりタナ湖のパピルスを使った。

十二トンのパピルスは、サフィの港へつくと同時に、秘密の場所へしまいこまれた。

前のラー一号の経験で、チャド湖の葦舟は航海に適さないことがわかったので、葦舟作りはチチカカ湖の四人のインディアンに頼んだ。

チチカカ湖の葦舟のほうが、古代の舟に近い形をしているのだ。

モロッコで二隻めの葦舟が作られているのを知っている人は、ほとんどいなかった。

新しい葦舟の乗組員は、ほとんど前のままだった。

チャド人のアブドレワラーが、出港の三日前になっで、やむをえない事情のためにやめた。

かわりに、モロッコ人のマダニがくわわった。

それから新しくカメラマンとして、日本人の小原啓(けい)がくわわった。乗組員は八人になった。 |

チチカカ湖の葦舟づくり

|

葦舟ラー号の航海を中止してから、まだ十か月ほどしかたっていないが、二度めの航海の準備は着々と進んでいた。

チチカカ湖からきた四人のインディアンは、せっせと葦舟を作っていた。

場所はこのサフィの市立種苗園のなかの空地である。

そこには十二トンの黄金色のパピルスが、山のように積んであった。

場所を秘密にしたのは、この前のラー一号のとき、毎日の見物人のために仕事を邪魔されたからである。

五月六日、サフィの市立種苗園をかこんでいる高い塀が、一部分こわされた。

そこから一隻のパピルスの舟がひっぱりだされてきた。

黄金色の葦舟は、サフィ港へむかった。

うしろに警察官のパレードが続き、そのあとを子供たちがわいわいついていった。

頭巾つきの長い服をきたアラブ人やベルベル人が、ベールから目だけだして、見送った。 |

乗組員としてあらたにくわわった

日本人、小原啓

|

同じく新しいメンバーの一人、

モロッコ人のマダニ。

|

それにラー二世号は、ラー号にくらべて長さが三メートルも短く、幅も少し狭かった。

それでハイエルダールは、この残ったパピルスを船体にたして、もう少し浮力をつけてくれと頼んだ。

しかしインディアンは、静かに笑って、

「これが、一番よい葦舟です。」というばかりだった。

それ以上は、一本のパピルスも、つけくわえようとしなかったのである。

「そうかもしれない。あれが最上の設計だったのだろう。」

防波堤にぶつかって傷一つないラー二世号を見て、ハイエルダールはそう思った。

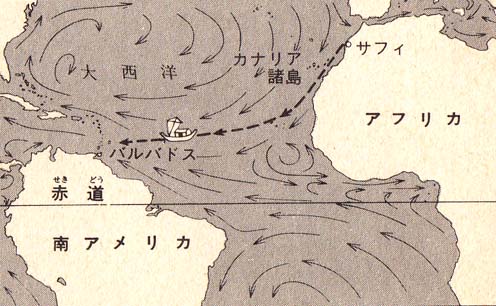

5 大西洋横断 top

|

大西洋にのりだしたラー二世号

|

ラー二世号の航路図

|

|

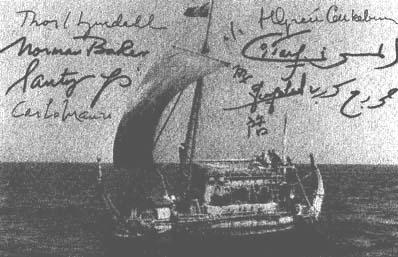

ラー二世号と乗組員八人のサイン

|

空から見たカナリア諸島の島のひとつ。コロンブス、マゼランなど力ナリア諸島は、大西洋を横断した探検家たちには、なじみの深い諸島である。 |

出港は、五月十七日だった。

その日も二日めも、順風をうけたラー二世二号は、すばらしい早さで走った。

一日に百七十七キロ走ったのである。

三日めに風がやんだ。そして航海四日めに、

「舟が沈んでいるぞ。」とみんながいいだした。

それはハイエルダールも気にしていたのだが、ラー二世号は一日に十センチくらいのわりで沈んでいた。

前のラー号のときには、なかったことだった。

この割合で沈んだら、ラー二世号はメキシコにつく前に、確実に沈没してしまうことになる。

八人が相談して結論がでた。積み荷が重すぎるのだ。

荷物をすてて、ラー二世号を身軽にしよう、ということになった。 |

今にも沈みそうに見えるラー二世号。しかし不要な荷物をすてて

軽くすることで、沈下はこれ以上ひどくはならなかった。

|

「私たちは、葦舟は一度沈んだ分は、もうけっして浮び上らないことを、この前の航海で知った。

だからなくてもすむものは、たった今すぐに捨てるべきだと思う。」

というユーリーの言葉に、みんなが賛成したのだ。

料理用のストーブ、ボート、ジャガイモの大袋、米の入った壷、重いロープ、砥石、ハンマー、本や雑誌。

そして、羊の皮袋にいれた水。みんな海に投げこまれた。

水までも――ハイエルダールは喉まで熱いものがこみあげてきた。

しかし、今はそれをいうべきではないと思った。今もっとも大切なことは、乗組員の心の平安を守ることだ。

身軽になったラー二世号は、沈むのがとまった。葦舟のなかにホッとした空気が流れた。

マダニは航海の第一日から、海が石油で汚染されている状態を調べる仕事を分担していた。

マダニは出港してから一日もかかさず、サンプルを網ですくいとっていた。

黒い石油アスファルトのかたまりだった。

それはラー二世号がどこまでいっても、どこの海にも浮んでいた。

ラー二世号は石油に汚染された海を、海流とともに進んでいった。

五月二十六日、一週間の凪(な)ぎののち順風をうけて、またラー二世号はスピードをあげた。

この日あたりからラー二世号に、見えない陸地から鳥がとんで、舞い降りるようになった。

野生のハト、シジュウカラ、スズメ、ウソ、ツバメ、ローラーカナリア、オウム。

まるでラー二世号は、水に浮ぶ鳥の巣だった。

鳥たちはカナリア諸島が遠くなるにつれて、次々帰っていった。

船上の生活は、だれもが幸福だった。会話と歌と笑いがあった。

今度の葦舟は、どこもこわれなかったから、修繕する必要もなかった。

舵オールは電信柱みたいに太くしたから、折れる心配もしなかった。

腕ききのコックが四人もいたから、みんな一等船客なみの料理がたべられた。

そのうちの二人は、新入りのマダニと、啓(けい)だった。

マダニのペタペタ料理は自慢するだけのことはあったし、啓の日本料理もすばらしかった。

それにジョルジュの香料をきかせたエジプト料理のおいしさ。

カルロのイタリア料理は、どんな食欲のない人間にも、たべる気をおこさせた。

夕方になると、イスラム教徒のマダニは長ズボンにはきかえ、モロッコぶうのとんがり帽子つきのカフタンをきる。

そして小屋の屋根の上にすわり、ふかぶかと頭をたれて、アラーの神に祈った。

ハイエルダー片たち八人はそれぞれ、カトリック教徒であり、プロテスタントであり、コプト教徒であり、仏教信者であり、無神論者であったが、マダニの祈りの姿を見て笑う者はなかった。

その姿を見て、みんないっそうマダニを好きになった。

出航してから一か月たった六月十六日に、マダニは大きな声でハイエルダールをよんだ。

小屋をでて海をひと目見ると、マダニが何もいわぬさきに、何のためによばれたのか、ハイエルダールはすぐにわかった。

ジャガイモから豆か米粒ほどまでの黒いかたまりが、目の届くかぎりの海を一面におおっていたのである。

その石油汚染の海を通り過ぎるのに、ラー二世号はまる二日かかった。

この汚染の海をすぎたころから、風がでてきた。風はたちまちのうちに、雨をともなう嵐になった。

波はみるまに高くなった。

ハイエルダールは舵オールにしっかりつかまった。

というのは嵐になってどんな大きな波がきても、その波を直角に船尾にうけているかぎり、葦舟は絶対に沈まないことを、いままでの経験で知っていたからである。

その日の波は、これまでの航海で最大の波だった。高さ十メートルもある波が、次から次へと押し寄せてきた。

ラー二世号はその高波を次々とのりこえてすすんだ。

が、数時間ののちには、舵オールが波の力で折られてしまった。電信柱ほどの太さの舵オールが。

それからはラー二世号は、ただ波にもてあそばれるだけのものになってしまった。

パピルスは、舷をのりこえて舟に入ってきた海水を、吸込み始めた。

そしてその分だけ重くなって、沈んでいった。

二日間つづいた嵐がおさまっだときには、ラー二世号は不気味なほど深く沈んでいた。

しかしやがて沈下はとまった。舵オールをうしなったラー二世号は、海流と風の力で、西をめざしてすすんだ。

スピードはそれほどおちなかった。

七月十二日。甲板にいたハイエルダールは、そばのノーマンの腕をつかんでいった。

「おかしいな。刈り取るったばかりの草の匂いがするぞ。」

ベルンショーでオラと一緒に草をかった記憶がよみがえった。

「ほんとだ。これは牧場の匂いだ。」

ノーマンもそういった。しかし真っ暗な海上には、牧草も牧場もあるはずはなかった。島の影さえ見えなかった。

しかし昼近くなって、マストに上っていたノーマンが、

「ばんざい! 陸地が見えたぞ。」と大きな声をあげた。

残りの七人はみんなマストにかけ上った。上っても葦舟が傾く心配はなかった。

ラー二世号はパピルスの部分がほとんど水に沈んだので、すっかり安定していたのである。

「ばんざい。バルバドス島だ。」じっと陸をにらんでいたカタロが叫んだ。

それから八人は小屋に戻って、葦舟での最後の昼食を食べた。一九六九年七月十二日の正午である。

午後おそくなって、小型の自家用機がとんできて、ラー二世号の上を旋回して翼をふった。

次には、もっと大きな双発機がバルバドスの首相を乗せてとんできた。

それから四機編隊の飛行機がやってきて、ラー二世号のマストを中心にグルグル旋回した。

ラー二世号は刻一刻とバルバドスに近くなった。

陸地はしだいに高くなり、遠い建物のまどガラスに夕陽が反射した。

やがて海上に出始めた靄(もや)をすかして、十隻ほどの船がむかえにくるのが見えた。

「あなたがた、本当にそんなものに乗って、モロッコからやってきたの。」

と、笑いながら声をかけた人がいた。

ハイエルダールたちは、むかえがくる前に、八人互いに握手をかわしあった。

ぶじに大西洋横断ができたのも、八人みんなが力を合せたからである、ということに気がつかないものは、一人もなかった。

サフイ港を出発して五十七日め、六千百キロの航海だった。

古代エジプトと古代南アメリカの文明の間に、どのような関係があったのかは今だに謎である。

しかし、ハイエルダールは一つのことを証明したのである。

古代エジプトの葦舟で大西洋が渡れることを――。

top

**************************************** |