|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅲ コンチキ号誕生

1 かたい決意

2 五人の仲間

3 パルサの木

4 最後の乗組員

5 コンチキ号喊(かん)声 |

ハイエルダールのこれまでの考えや経験は、一つの固い決意へとかたまっていった。

それは、筏を作ること――自分の考えを証明するために、古代インカのものとそっくりのバルサの筏を作って太平洋を渡ることだった。

ハイエルダールはペルーに飛んだ。バルサの木を集めるためだ。

仲間たちも各地からやってきた。コンチキ号の誕生も近い。 |

1 かたい決意 top

トール・ハイエルダールの研究は六年間の空白のあと、再びはじめられた。

ポリネシアへの二つの移住に関する自分の学説を確立させるために、彼は全力を傾けた。

そして一九四六年、「ポリネシアとアメリカ」という論文を書きあげると、そのコピーを三部つくって旅行鞄にいれ、ニューヨークへ出発した。

ニューヨークについたハイエルダールは、アメリカのいくつかの大学の学者たちに、論文を回覧してくれるように頼んで送った。

返事はきたがはりあいのない返事ばかりだった。論文だけを送り返してきた人もあった。

ハイエルダールが論文を送ったなかの一人に、ブルックリン博物館の館長がいた。

この人は、ハーバート・スピンデン博士といって、有名な考古学者だった。

スピンデン博士は、論文をうけとったという手紙すらくれなかったので、ハイエルダールは勇気をだして、博物館へ博士をたずねていった。

机の上に、ハイエルダールの論文が封をしたままおいてあった。

ハイエダールは簡単に自分の学説を説明して、論文を読んでくれるよう頼んだ。

博士は説明を聞き終わると、肩をすくめて見せた。

「君のその考えは、間違いですよ。理由は一つ。

その時代には南アメリカからポリネシアまで、太平洋を渡れる舟がなかったということです。」 |

ハイエルダールと彼の子供。

この写真は、パイエルタールがコンチキ号で探検航海に出発する数年前のもの。このころはかれにとつて〈下づみ時代〉といわれ、経済的にも苦しく、つらい労働をすることが多かった。

|

|

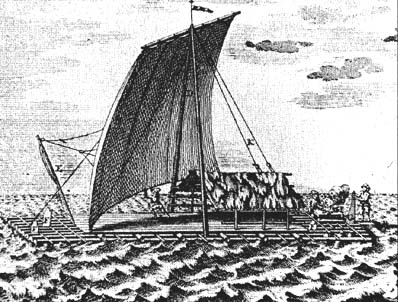

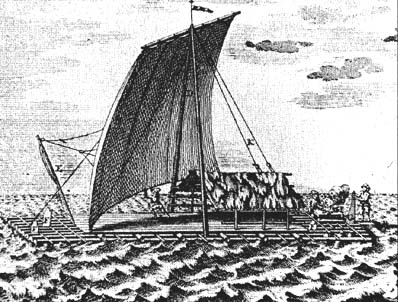

かつてインカ帝国の沿岸を航海していたといわれる、

バルサ材の筏をえがいた十八世紀の絵

|

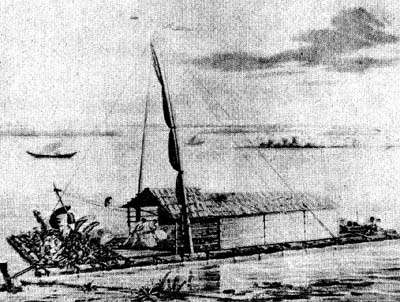

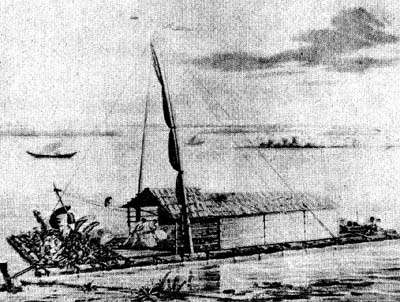

アレキサンダー・フォン・フンボルトがえがいたバルサ材の筏。

フンボルトは十八世紀から十九世紀にかけて活躍した、

ドイツの有名な地理学者・探検家。

これらの筏の絵は、パイエルタールにとって、大変役にたったことだろう。

|

「筏(いかだ)がありました。ごぞんじのように、バルサ材の筏です。」

博士は、ニヤリと笑って、いった。

「筏で海を渡れるというのですね?

それでは、あなたが筏にのって、ペルーからポリネシアまで航海してみてはどうですか?」

できるはずはないでしょうと、博士の目がいっていた。

ハイエルダールは、封をしたままの論文をだまって鞄にいれると博物館をでた。

彼の胸のなかには、一つの決意がかたまっていた。

ハイエルダールは、ノルウェーの友人にあてて、次のような手紙を書いた。

「私の意見に、ほかの方法で耳を傾けさせることができないのなら、私は古代インカの筏そっくりのものをつくろうと思います。

私には、太平洋を筏で渡ることが可能であることを証明する決意があります。

十二人ほどの漕手(こぎて)がいれば、バルサ材の筏にのって、南アメリカから南太平洋の島々まで航海することができると信じます……。」 |

この計画には、資金が必要だった。

ハイエルダールはさっそく、滞在費を節約するために、ブルックリンのノルウェー船員宿泊所に宿をうつした。ここは宿泊費が安くて、料理がおいしかった。なによりもいいことは、まわりが船員ばかりなので、航海についての知識を仕入ることができることだった。

「沿岸を航海できる船なら、沖にでても充分に航海できる。」とか、

「嵐がきたときに、大きな船が沈んで、小さなボートが助かることがある。」

とか、船員たちはいろいろとハイエルダールに教えてくれた。

しかし、筏については、

「筏というやつは、航海にはむかないよ。あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、同じところをクルクル回ったり、とにかく風の吹くままだからね。」

と首をかしげた。

ところが、この話はハイエルダールを元気づけた。

風の吹くままに行くのなら、いつも南東から北西へ貿易風がふいている海で、うまく舵をとれば筏は間違いなく、東から西へむかって進むはずなのだ。

ハイエルダールは、バルサ材で作ったインカの筏のごとは、詳しく調べてあった。

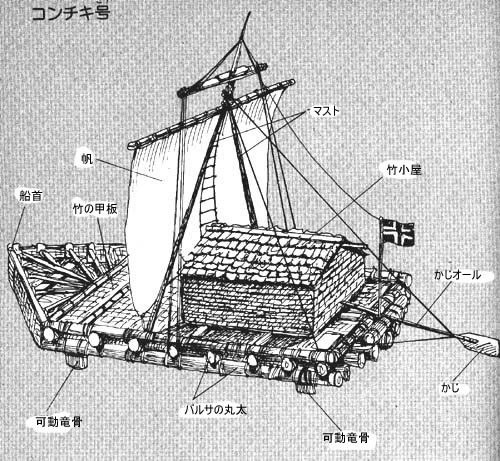

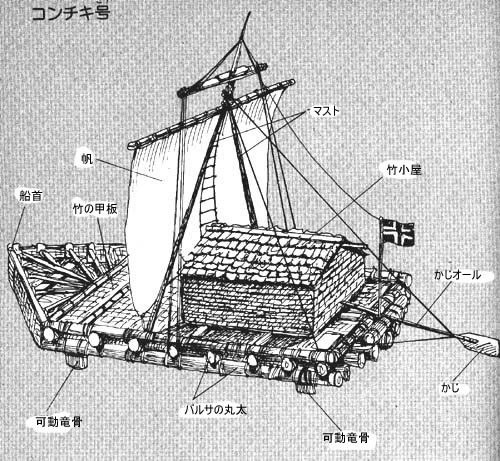

筏は、バルサの丸太を何本も並べてしばった船体に、足をひらいた形の帆柱を一本立てて、四角な木綿(もめん)の帆を一枚はったもので、数本の木製の可動竜骨が船底についていた。

`船尾には長い舵オールがある。

どの程度、舵がきくものかはわからなかったが、とにかく風と海流にのっただけでも行けるはずなのだから、その上にこれだけそろっていれば、航海はできると、彼は考えた。

ある土曜日、ハイエルダールは、ノルウェー人の友人、ビルヘルム・エイトレムを訪問した。

ビルヘルムは、以前に船長をしていたことのある男だった。

ハイエルダールは、太平洋の海図をビルヘルムの前にひろげて、

「ペルーから、南太平洋の島まで筏でいけると思うかい。」ときいた。

「行って、行けないことはないよ。」ビルヘルムは、あっさりいった。

ビルヘルムは航海については深い経験をもっている海の男なのだ。

それが行けるといったのだから、ハイエルダールにとって、こんなに力強い言葉はない。

彼は、自分が筏にのって行くつもりなのだと、計画をうちあけた。

「そりゃ、だめだ。気違いざなさ。」ビルヘルムはまた、あっさりいった。

「しかし、君はたったいま、いけると……。」

「いったさ。絶対に行けないときまったものじゃないといったんだ。

行ける率も五十パーセント、沈む率も五十パーセントだよ。

バルサの筏に乗ったこともない君が、突然それに乗って、しかも太平洋の横断だ。まず失敗するよ。

ペルーのインディアンだって、おそらく半分は沈んでると思っていいよ。

だけどインディアンたちは、十艘(そう)、二十艘と筏の艦隊を組んで航海しているだろうからね。

一艘が沈んでも、近くにいる筏が助けてくれるってわけだ。

ところが、君の筏はどうだい? そばには誰もいない。

無線でSOSを発信すれば、助けがくると思ってるんじやないだろうね。

広い太平洋で、ごみのように小さな筏を見つけるのは、まずむりだ。

だからさ、ここでじっとしているんだ。そのうち学者の誰かが、君の論文を読んでくれるよ。」

しかし、ハイエルダールはあきらめなかった。 |

友人ビルヘルムと筏の航海の相談をする

ハイエルダール

|

一週間すると、また同じ海図をもって、ビルヘルムをたずねた。

ビルヘルムはハイエルダールの真剣さを見て、もう止めろとはいわなかった。

距離をはかり、筏の速度を考え、二人は長い間話し合った。

一体何日めに、ポリネシアの島にたどりつけるだろうか。

「九十七日だな。」 ビルヘルムはいった。

「しかしこれは、バルサ材の筏が本当に航海できて、理想的な風が理想的にふいた場合の話だよ。

いい日も悪い日もあるんだから、まあ、四か月はかかるとみなけりやな。

食糧なんかは、それ以上準備して積込むことだ。」

「わかった。そうするよ。」ハイエルダールは、明るい声でいった。

2 五人の仲間 top

よく朝、船員宿泊所の食堂でハイエルダールは、若いノルウェー人の技師と一緒になった。

「あなたは、なにをやっていらっしやるのですか。」と若い技師はきいた。

ハイエルダールは自分の計画を簡単に説明した。

数日して、二人はまた食堂でであった。

すると、思いがけないことに、技師は、

「私を、その探検にくわえてください。気象や潮流の測定でなら、お役にたてると思いますが。」というのだ。

彼の名はヘルマン・ワッチングルといった。

ハイエルダールは、正直そうなこの青年を連れていくことにした。

まもなく「スカンジナビア新聞」が、ハイエルダールの計画を発表した。 |

コンチキ号で行動をともにした六人。

左からクヌート・ハウグランド、後から遅れてメンバーに加わったベンクト・ダニエルソン、コンチキ号のキャプテンを務めたトール・パイエルタール、エリック・ヘッセルベルグ、トルステイン・ロービー、ヘルマン・ワッチングル。

|

その翌日、記事を読んだ実業家から、探検に必要なだけのお金をだしたかという申しこみがあった。

探検から帰ってきたら、探検について記事を新聞に書くことと、講演旅行を行うことが条件になっていた。

ハイエルダールはこの条件を受入れた。さあ、これでお金の心配はなくなった。

つぎは、筏にのる仲間をさがすことだ。

「仲間は何人にするのですか?」 ヘルマンがたずねた。

「六人にしよう。そうすれば、一人が四時間ずつ舵をとればいいからね。」

とハイエルダールはこたえた。

風と潮流を計算にいれれば、乗組員は六人いれば大丈夫だと考えたのだ。

あと四人の人間を見つけなければならない。

長い航海になるのだから、へたな人間をえらんで、筏の上で仲間割れはしたくなかった。

ハイエルダールは、少年時代の友人、エリック・ヘッセルペルグを第一にえらんだ。

絵が好きだったエリックは、商船学校を卒業したのだが、いまでは画家になっている。

つぎには、クヌート・ハウグランドと、トルステイン・ロービーをえらんだ。

この二人はナチスドイツとの戦いのなかで、友情をむすんだ男たちだった。

この三人に、短い手紙を送った。返事はすぐきた。

トルステインからは電報で、ほかの二人からは手紙で三人とも、承知したと伝えてきた。

これで五人になった。六人めは、なかなかきまらなかった。

ハイエルダールは筏に積込む食糧には、軍用食が一番よいと考えた。

彼はそのことを、ノルウェー大使館つき武官のオットー・ムンテカース大佐に相談した。

大佐はアメリカ陸軍にあてて正式の紹介状を書いてくれたうえ、親切にもアメリカ陸軍省までついてきてくれた。

アメリカ陸軍は、ハイエルダールの研究に好意的だった。

軍用食のほかに、水にぬれても火のつくマッチ、水にうかぶ台所用品とナイフ、特殊なゴムぶくろなど、探検に必要なあらゆるものを提供してくれた。

のこるはいよいよ、筏の問題だけになった。

筏の乗組員と、筏に積込む道具や食糧と、筏とは、出発点ぺルーのカヤオ港に集ることになっていた。

その日まであと三か月しかない。筏作りをいそがなければならなかった。

ところが、このときになって、いろいろな事情から、最初に資金をだしてくれた実業家との契約を解消しなければならなくなった。

どたん場になって、計画が行き詰まってしまったのである。

ハイエルダールが途方にぐれていると、ムンテカース大佐がまた、助け船をだしてくれた。

「こまっているらしいね。きいたよ。」

大佐はポケットから小切手を取り出した。

「よかったら、使ってくれたまえ。ポリネシアから帰ってから返してくれればいい。」

ほかにも何人かの人が、大佐にならって、お金を貸そうと申しでてくれた。

資金がととのうと、もうぐずぐずしてはいられなかった。

3 バルサの木 top

|

エクアドルのキトー

インカ文明の時代からつづく古い町で、現在エクアドルの首都である。

|

エクアドルのグアヤキル。

エクアドル最大の都市であり、最大の貿易港である。

|

ハイエルダールとヘルマンはすぐさま、ニューヨークの飛行場から、エクアドルのグアヤキルにとんだ。

グァヤキルは、バルサ材の輸出港としては世界一なのだ。

そこには、山のように積み上げたバルサの丸太があるはずだった。

ところが二人は、グアヤキルにいって、おどろいた。

バルサの木はあるにはあったが、貧弱な細いものばかりで、とても筏に組めそうもなかった。

「戦争の前ならね、そりゃ見事な太いバルサもあったが、今じゃ御覧のとおりで。」

と木材工場の工場主はいった。

バルサは、世界一かるい木なのだ。それで戦争中にどんどん切り倒して、飛行機を作るのに使ってしまったのだ。

いまではよっぽどジャングルの奥にはいらなければ、バルサの太いのは見つからないと、工場主は説明した。

「それなら、ジャングルの奥までいきます。」

ハイエルダールはきっぱりといった。

「おどろいた人だね。いまは雨季ですよ。

ジャングルへ入っていく道は、泥んこになっていて、とても自動車なんて通れたもんじゃありませんや。

雨季がすんでから、もう一度くるんだね。

六か月もすれば、お天気つづきだよ。」 |

エクアドル、ペルーの位置地図

|

六か月も待ってはいられない。

ハイエルダールはエクアドルのバルサ王といわれている、ドン・グスタボ・フォン・ブッホワルトに会って、相談した。

「私の兄が、ジャングルの奥地のキベドにバルサの林をもっていますから、キベドまでいけば太いのも、もちろんあります。

しかしこの雨季では、とても行けません。」

ここでも雨季が障害になった。二人はしかたなくホテルへ帰った。

「どうしよう。なにかいい手はないかな。」

ホテルの壁にはってあるエクアドルの地図を見ているうちに、ハイエルダールはふっと、ジャングルへ入る方法を考えついた。

「そうだ。海岸のほうからジャングルにはいろうとするから、道が泥沼になっていて入れないのだ。

アンデス山脈の高いところから下っていけば、ジャングルに入れるはずではないか。

エクアドルの首都キトーは、海抜二千八百メートルの高地にある。

まず、キトーヘいこう。キトーから山を下ってキベドヘ行けばいいのだ。」

二人は飛行場へいった。飛行場には、キトーヘとぶ小さな輸送機がプロペラを光らせて停まっていた。

二人はたのみこんで、その輸送機にのせてもらった。

輸送機のパイロットは、ホルヘというスペイン人だった。

ホルヘはキトーからキベドにいく計画をきくと操縦桿を手離しにしておどろいた。

「こんな雨季に、キベドヘいこうなんて、まともな頭の人間なら、絶対に考えやしませんよ。

タイヤがぬかるみにはまりこんで車が動かなくなると、待ってましたとばかりに野蛮人が現れて、これですよ、これ。」

彼は手のひらを刀にして、自分の首をちょん切るまねをした。

そして自分の友人が、そのように首を切られた話をきかせてくれた。

「厳重な取締りはやっているんですがね。

まだ人間の首を売ってくらしている野蛮人がいるんです、エクアドルには。

そいつらは、人間の首を切りとって、猫の首くらいにちぢめてしまう悪魔的な方法を知ってましてね。

その首を売るんですよ。」

ハイエルダールは、エクアドルについたとき、そんな首を見たことがあった。

外国人だと見て、海外旅行のみやげ用に首を売りつけにきた男があったのだ。

「僕の友人で、ジャングルにはいったまま行方不明になった者もいます。

だから悪いことはいわない。あなたたちも干物の首になりたくなかったら、キベドなんかへ行くのはよしなさいよ。」

もちろんハイエルダールもヘルマンも、干物の首になりたくはなかったが、キベドヘ行くのをやめようとは思わなかった。

|

アンデス山地をいく軍用ジープ

|

キドベへの途中、川を筏で渡ったが、その筏はバルサ材だった。

|

ハイエルダールは、キトーにあるアメリカ大使館へ頼んで、ジープと、地理にくわしい運転手を貸してもらった。

運転手は大尉で、銃と刀とで完全に武装してジープにのりこんだ。

ジープは三人をのせて山道を下っていった。

ジープは雨の山道を走ってジャングルへ入ったが、泥水がうずまいて流れている大きな川の岸で動けなくなってしまった。 この川のむこうがキベドなのだ。

ばらばらと原住民が現れて、ジープをとりかこんだ。

わからない言葉でなにか話していたが、やがて彼らは筏を川に浮かべ、ジープを泥濘(ぬかるみ)から押し出して筏にのせた。

そして自分たちも筏にのり、うまく竿を使って、ジープをむこう岸へつけてくれた。

ハイエルダールはその筏の太い丸太をバルサではないだろうかと思った。

「バルサ?」とハイエルダールとヘルマンは、筏を指さして、同時にたずねた。

「バルサ。」

原住民の一人はうなずいて、ばかにしたように、泥の足で筏の木をけった。

これがバルサ製の筏との初対面だった。

|

原始林の中に入りこみ、バルサの木に斧を打ちこむパイエルタール(左)

|

海岸へでるために、パレンケ川を下るバルサの丸太。

その上で、簡単な食事をつくるヘルマン(右)と現地人。

|

それから、バルサ伐採がはじまった。

バルサはかるい木だ。だから、柔らかい切りやすい木だろうと思ったのは、大間違いだった。

斧をうちこんでみて、そのあまりの硬さに、ハイエルダールとヘルマンはあきれてしまった。

うちこんだ斧の刃が、全くたたないのだ。

ヘルマンと交代で、一日中、斧をふるい、午後おそくになって、やっと一本だけ切り倒すことができた。

必要な十二本のバルサの木を倒すのには、一週間かかった。

木は筏にして運ぶことにした。

切り倒した十二本をリアナという植物の蔓(つる)でしばって、急ごしらえの筏を作ると、二人はそれにのってパレンケ川をくだった。パレンケ川はグアヤキルで太平洋にでる。

ハイエルダールは、そこでヘルマンとわかれた。ヘルマンはバルサ材を貨物船につんで、カヤオ港まで運ぶのだ。

ハイエルダールは、飛行機で一足先にペルーのリマヘとんだ。

バルサ材がつくまでに、筏を作る場所を海の近くに見つけておかなければならない。 |

ペルーのカヤオ港。

コンチキ号はこの港から出発し、太平洋へとのりだした。

|

4 最後の乗組員 top

ハイエルダールは、リマの北西にあるカヤオ港にいってみた。

一目見て、港で筏を組立てることはできないとわかった。

なにしろ筏は舵オールまでいれて、長さ十九メートル、幅は七・五メートル、そこへ高さ九メートルの帆柱が立つのである。

港は船やクレーンや倉庫でいっぱいで、とでもそんな大きな筏を組立てる空き地はなかった。

ハイエルダールはカヤオ港が高いコンクリートの塀で、二つに区切られているのに気がついた。

一つは、船、クレーン、倉庫でいっぱいの民間用の港だが、高い塀のむこうは軍港になっていた。

ここは銃をもった兵士が、鉄の扉のついた入口を厳重に警戒している。

のぞいてみると、警戒は厳重だが、空き地はふんだんにあった。

ここが貸してもらえたら、筏を組立てられると、ハイエルダールは思った。

翌日ハイエルダールは、大統領官邸へいった。

紹介状をもらってあったので、大統領に面会をもとめたのだ。

運のよいことに、大統領は数日後に会ってくれた。

大統領は、白い上着をきた小柄な人だった。そして、ハイエルダールの話を聞くと、

「今朝の新聞でも読みましたが、直接こうして話をきくと、ますますこの探検に、関心をもちました。

太平洋の島々を、初めて発見したのがペルーからいった者たちだとすると、ペルーはこの探検に関係があります。

協力がなければなりませんな。」

と、軍港を筏作りにつかうことを、よろこんで許可してくれた。

大統領がいったように、その日のリマの朝刊には、二つの探検のニュースがのっていた。

一つはハイエルダールの探検であり、もう一つはスウェーデン・フィンランドの合同探検隊のニュースだった。

新聞には合同探検隊が、アマゾン地方のインディアンの調査をおえ、そのうちスウェーデン人の隊員二人が、ペルーのインディアンを調べるためにリマに入ったと書いてあった。

大統領の許可をもらうという大任をはたしたハイエルダールが、ホテルでくつろいでいると、一人の男がたずねてきた。

背の高い日やけした男で、ヘルメットをぬぐと熱帯の太陽に髪の毛をみんな焼かれたような毛のうすい頭が現れた。

そのうめあわせのように、燃えるような赤いひげが、たっぷりとあごをうずめていた。目は知性に輝いている。

ハイエルダールには、この男が、新聞にでていたアマゾン探検隊のスウェーデン人の一人だとすぐにわかった。

「ベンクト・ダニエルソンです。」と、その男は名のった。

「筏の計画のごとを、今日きいたばかりなんですが。」

ハイエルダールは、

「ははあ、この男は、筏の計画をきいて、私の学説が間違っていると議論しにきたのだな。なにしろ人類学者だからな。」

と思って、彼の次の言葉を待った。ところが、

「私はあなたの学説に興味をもちました。よろしかったら、私を筏の乗組員の一人にしてもらえませんか?」 と、ベンクトはいうのだ。

こうして、六人めの仲間がきまった。 |

最後の乗組員となったベンクト・ダニエルソン

|

その間にバルサの丸太をつんだ船が、カヤオ港にはいった。

ヘルマンはじめ四人の仲間も、リマに集った。乗組員六人が、初めて顔を合せたのだ。

ペルー人の手伝いを何人か頼んで、いよいよ、筏作りが始った。

5 コンチキ号完成 top

|

太いバルサの丸太を組みあわせて、

筏をつくる人々

|

コンチキ号の図解

コンチキ号は長さ十五メートル、幅七・五メートルの、バルサ材でつくられた筏である。

|

太い丸太を九本えらんで、一番長い十五メートルのを真中にして、両側へ四本ずつ、だんだんと短いのを左右、同じになるように山形に並べた。

うしろは真中の三本を長めにして、残りを同じ長さにそろえて切った。これが本体だった。

釘や針金や鎖は、一切つかわず、どこも綱でしばった。

本体ができると、その上に細いバルサを、一メートルおきに横に並べ、それを本体に結びつけた。

割り竹をその上に並べて、甲板をつくり、さらにその上を、竹をあんだマットでおおった。

筏の船尾よりに小屋をたてた。柱と壁は竹、屋根はバナナの葉でふいてある。

小屋の前に、マングローブの木を二本、足をひらいたコンパスの形に立てて、帆柱にした。

土台の丸太のすきまには、モミの木の板を五本おしこんだ。これは、竜骨の役目もするはずだった。

この作り方は、ペルーとエクアドルの古い文献にのこっている、昔の筏の作り方そっくりそのままだった。

筏がだんだんと形になっていき、竹の金色と葉の緑色の美しい姿を、いかつい軍艦の間に見せはじめたとき、ハイエルダールたち六人は、得意になっていた。

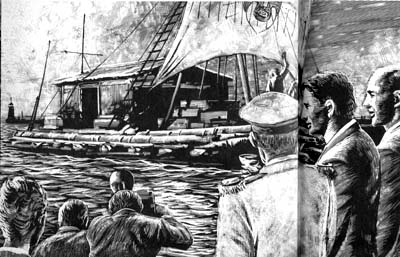

しかし最初の見学者であるペルーの海軍大臣は、びっくりぎょうてんした。ハイエルダールは責任者としで、海軍大臣によばれた。そして、

「筏を作るための場所はかしたけれども、作られた筏と航海については、ペルーの海軍大臣も海軍省も全く責任はない。」という書類にサインをさせられた。

それから二日後、ハイエルダールはある大国の大使によばれた。その人は、全くやさしい人だった。

ハイエルダールが挨拶をすると、

「ご両親は生きておられますか?」とたずねた。

「はい」とこたえると、じっとハイエルダールの目を見て、

「お母さんやお父さんが、あなたが死んだとお聞きになったら、どんなに悲しい思いをなさるだろう。」

というのだ。そして、 `

「これは大使としていうのではなく、一個人としていうのだが……。」と前おきして、今度の航海をやめるように、真心をこめてこんこんと話してくれた。 |

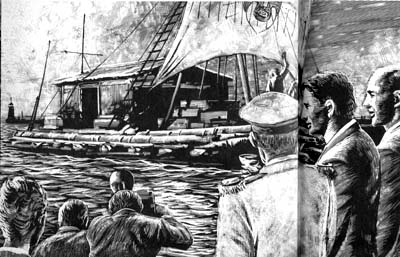

筏を見てビックルするペルーの海軍大臣

|

筏を見にいった誰かが、ハイエルダールたち六人が、生きたままポリネシアにつくことは絶対にあるまいと、このやさしい大使に話したことは明らかだった。

筏を見学にきたどの人も、いいことはいわなかった。

「筏が小さすぎるよ。これでは大きな波にのまれてしまうだろう。」

「バルサは水を吸いやすいから、ポリネシアまでの四分の一もいかないうちに、沈んでしまうよ。」

なかには、ハイエルダールたち六人のうち、たった一人でも無事にポリネシアのどこかの島にたどりつけたら、一生飲めるだけのウイスキーをあげる、などという人さえあった。

一番悪かったのは、ノルウェー船の船長とその部下のベテランの水夫だった。

「もし、この筏が沈まずにフンボルト海流にのったとしても、ポリネシアまでの航海は一年か二年はかかるな。」

と船長はいった。

「いいや、そんな心配はない。」 と水夫は断言した。

「一年も二年もかかるもんか。二週間だな。

二週間もすれば綱がすりきれて、バルサはばらばらになって、それで航海はおわりさ。

どうして針金のロープか、鎖でしばらなかったのか、それがわからないね。どうしてなのかね?」

どうして? それはたった一つの理由からだった。

「これと同じ筏にのったチキが、ペルーやポリネシアへ、ちゃんと渡っているということを、我々が信じているからなのだ。」と、ハイエルダールは思った。

出航の二、三日前に、食糧と水、いろいろな科学的器具をいれた箱、個人用の箱を一個ずつ、筏につみこんだ。

べングド・ダニエルソンは、自分の箱に七十三冊の本をうめこんだ。

一九四七年四月二十七日、カヤオ港で筏の命名式が行われた。

新聞記者、カメラマン、たくさんの見物人がおしかけてきた。

ノルウェーの国旗をはじめ、探検を支持してくれた国々の旗が、筏をかざっている。

ゲルト・ボルトという女性が、ヤシの実をもって筏の前に立った。

英語とスペイン語で、

「この筏は千五百年前、ペルーから西の海に姿をけした偉大な帝王にちなんで、『コンチキ号』と命名する。」と、おごそかに発表された。

ゲルトトボルトがヤシの実を、筏の舳先にぶつけた。ヤシの汁が、ぱっととびちった。

するすると帆があがると、そこにはコン・チキの顔が赤で描かれてあった。

画家のエリックが、チチカカ湖のそばのティアワナコにある、古代の石像にほられたコン・チキの顔をそっくりに描いたものだった。

「わあ、ダニエルソンさんだ!」

筏作りを手伝ってくれたペルー人の監督が、ひげをはやしたコン・チキの顔を見てうれしそうに叫んだ。 |

コンチキ号の帆にえがきこまれた

コンリチキの顔

|

top

**************************************** |