|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅳ コンチキ号の冒険

1 出航

2 海からのお客

3 コンチキ食

4 竜骨とサメ

5 サンゴ礁の島

6 海のおわリ |

貿易風を帆にうけてコンチキ号は太平洋をいく。

無事にポリネシアまで航海できるだろうか。

一体どんな運命が、この命がけの冒険にでかけた六人の男たちを、待ち受けているのだろうか。

しかしそんな不安をよそに、冒険の楽しさ、海の生物の脅威、大自然のすばらしさは、男たちを夢中にさせるのであった。 |

1 出航 top

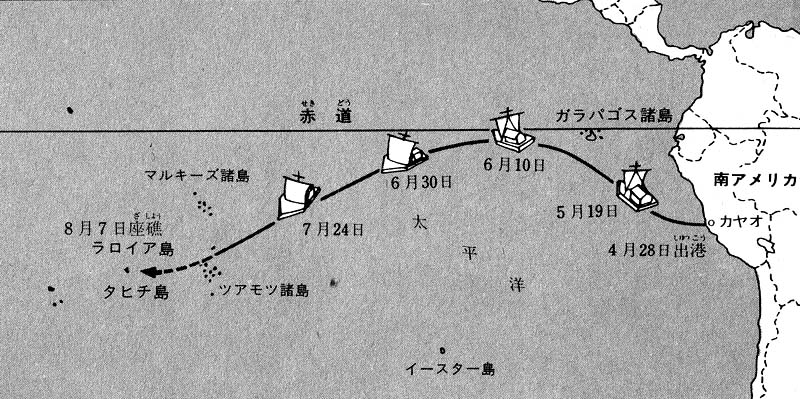

|

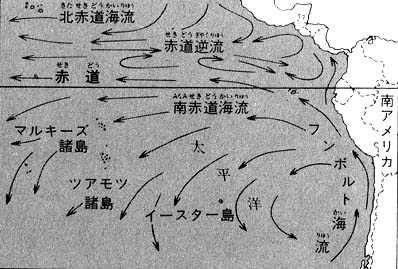

太平洋のさまざまな海流

|

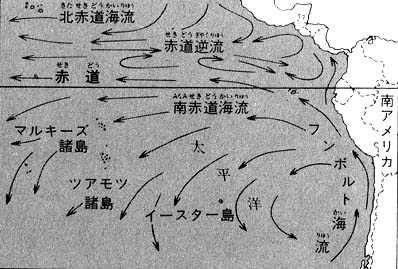

貿易風

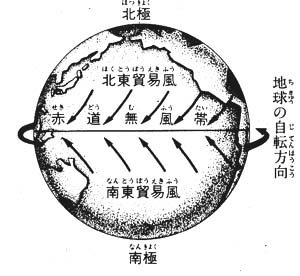

図のように、南と北から赤道へふきよせる風が、

地球の自転のために、西へかたむいてふくのが貿易風である。

|

コンチキ号がカヤオ港を出航したのは、四月二十八日だった。

ペルー海軍の引き船ガルディアントリオス号が、コンチキ号をひっぱって、沖へでた。

その日は夜中まで、ゆっくりしたスピードでコンチキ号は、ひかれていった。

海岸が遠くなるにつれて、灯りは一つずつ消えていき、やがて最後の灯りも消えた。

翌日、明るくなったとき、コンチキ号もガルディアン・リオス号も、厚い白い霧につつまれていた。

寒かった。手を海にいれてみると、しみるほど冷たかった。フンボルト海流なのだ。

フンボルト海流は、ペルー海流ともよばれ、南極の冷たい氷のかたまりを、ペルーの海岸にそって北へ運ぶ。

そして赤道の真下までいくと、西に向きを変えて、太平洋を横断する南赤道海流につづくのだ。

コンチキ号は、もうその海流にのっていた。

いよいよガルディアン・リオス号とわかれるときがきた。

曳綱がほどかれた。引き船はゆっくりと向きを変え、船首を陸にむけた。

カルディアン・リオス号の乗組員たちは、船尾からコンチキ号の六人に手をふった。

六人は筏の上の箱に腰をかけて、ガルディアン・リオス号が見えなくなるまで、ながめていた。

船の姿が水平線のかなたに消えてしまうと、六人はお互いに顔を見合せた。

「さようなら、さようなら。」と、トルステインが、おどけていった。

「さあみんな、エンジンをかけようじやないか。」

みんなは笑った。エンジンなんかあるはずはない。そして帆をあげた。

しかし帆はダラリとぶらさがっているだけで、コン・チキの顔はしわだらけだった。

「風はないんだな。筏はまるでとまっているようじやないか。」ヘルマンがいった。

舳先からバルサの木の小さな破片を海へなげて、様子を見ることにした。

「まさか、風でカヤオにおしもどされるんじやないだろうね。」と、ベシクトはいった。

それでも木ぎれは、筏の端までたどりついた。

筏はとにかく進んでいるらしい。みんな安心した。 |

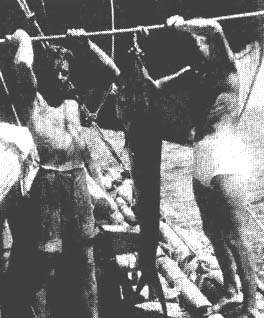

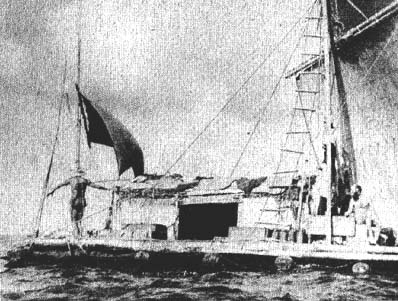

いよいよ太平洋へとのりだし、

フンボルト海流にのったコンチキ号。

コンチキ号の船尾で、

かじをとるキャプテン、パイエルタール。

|

ベンクトがストーブでココアをわかした。ビスケットとココアが、この航海の最初の朝食になった。

朝食の終ったころ、待っていた風がふいてきた。帆は風をいっぱいにうけて、コン・チキの顔は、はりきった。

コンチキ号は、舳先(へさき)にしぶきをあげて、堂々と進んでいった。

この筏の本当の動かし方を知っているものは、筏の上にも世界中にも一人もいなかった。

わかっているのは、帆にまうしろから風を受けなければならないということと、舵オールで筏の向きを変えられるということだけだった。

逆にいえば、舵オールの向きを変えなければ、筏は風のふくままにまっすぐに進んでゆくほかないということだった。

しかしマングローブの舵オールは重くて、動かすのにも動かないように押えているにも、骨がおれた。

午後遅くなると、貿易風はありったけの力で吹き始めた。波は高くなった。

しかしコンチキ号は、へいぜんと大きな高波をのりこえて、ハイエルダールたちを安心させた。

波が、甲板の上へくずれおちることもあった。

しかし、水は甲板にたまることなくぐ、丸太の間をぬって簡単に海へと戻っていった。

しかし最初の夜がくると、ハイエルダールたちは不安になった。

大波のうねる音が筏を取巻いてきこえ、波のいただきの白い部分だけが、目の前で頭よりもずっと上にあがるのを見るのは、気持の良いものではなかった。

二人ずつ組になって舵をとったが、舵オールを押えでおくのがせいいっぱいだった。

筏は風むきがかわると、ぐるりと一回転したり、横むきになったりした。

二時間続けて舵をとることすら、むずかしかった。交代で、一時間舵をとり、一時間半やすんだ。

けっきょく、この風は四日間つづいた。

海が静かになると帆をおろし、六人は小屋にはいりこんで、死んだように眠った。

ハイエルダールたちは知らなかったが、ここが最悪の航海だったのだ。

それからも海の荒れることはあったが、舵取はずっと楽だった。舵の操り方も、やっているうちにわかってきた。

そのうちバルサが水を吸込み始めた。最初に気づいたのは、ハイエルダールだった。

指でバルサの木をおすと、海水がじゅくじゅくと滲(にじ)みでてきた。

水を吸ったバルサをむしって海になげこむと、静かに沈んでいった。

「バルサは水を吸い易いから、予定の四分の一も行かないうちに、沈んでしまうだろう。」

といわれたことを、ハイエルダールは思いだした。

バルサが沈むのと、ポリネシアにつくのと、どっちが早いだろう。

ナイフをバルサにつきさして、どこまで水を吸っているのか調べてみると、バルサ材の表面から四センチほどだった。

この分なら、バルサが海に沈むよりも早く、コンチキ号が目的地につくのは、間違いないと考えた。

ハイエルダールは昼間、バルサの丸太をしばった綱のことは、ほとんど考えなかった。

が、夜になり、小屋の寝床にはいると、どうしても考えてしまった。

頭を床につけていると、筏全体が動いているのを、どうしても感ぜずにはいられなかったからである。

丸太は始終動いていた。

一本がもち上ると、その隣の一本は下がるという具合。

するとあの水夫の言葉が、耳のなかへよみがえってきた。

「二週間だな。二週間もすれば、綱がすり切れて、バルサはバラバラになって――。」

ハイエルダールはある日、筏のふちから頭を水のなかにつっこんで、綱を調べてみた。

見えるかぎり、綱は一本も切れていなかった。その理由はまもなくわかった。

バルサの木は柔らかいので、綱は木のなかに食い込んで、木にまもられてぃるのである。

東からの風とフンボルト海流は、コンチキ号を毎日百キロメートルから百十キロメートルほど、西へ運んでいた。

2 海からのお客 top

|

シイラをつりあげた

パイエルタール(左)とトルステイントロービー

|

いかだの上で、簡単な料理をつくる

|

竹でつくつた小屋のなかで休息する

ハイエルダール(右端)と仲間たち

|

コンチキ号の周りには、引き船と別れた最初の日の朝から、魚の群れが見えていた。初めは魚釣りどころではなかったが、筏の扱いにもなれてくると、魚を釣ってみようと思うようになった。

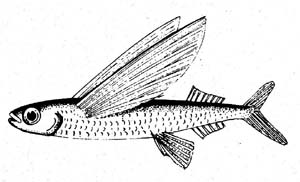

餌は空からふってきた。海からとびあがったトビウオが、甲板におちるのだ。それを餌にして、ちょっとのまに大きなシイラを二匹釣上げた。

これはたっぷり、四、五日ぶんの食料になった。

トビウオは、竹小屋のバナナの葉の上にもおちてきたし、乗組員の顔にぶつかってくることもあった。

ある朝など、フライパンで朝食を作っていたクヌートの手にぶつかってきた。 もう少しで、フライパンにとびこむところだったのだ。

それでも、トビウオはおいしいごちそうだったから、みんな大歓迎だった。

夜の最後の舵オール当番におこされた炊事当番が、まっさきにすることは、一晩のうちにコンチキ号にとびこんだトビヴオをひろって歩くことだった。

航海中、一番多い朝は二十六匹の、それも丸々とふとったトビウオがいた。

ある夜、午前四時頃、枕元のランプがひっくりかえる音で、トルステインが目をさました。

すると何かぬれて冷たいものが、耳のそばで動いている。

「トビウオだな。」

そう思ったトルステインは、音のするほうへ手をのばして、手さぐりでつかまえた。

そいつは、くねくねと蛇のように体をくねらせた。

「うわっ。」

おどろいたトルステインは、火をつかんだようにそいつを放り出した。

長いものは隣に寝ていたヘルマンの胸に、くねくねとはいあがった。

ヘルマンもとびおきだ。

このさわぎにハイエルダールも目をさました。

このあたりの海では夜になると、タコが浮び上がってくることを彼は知っていたので、長いものは大きなタコの足だろうと思った。

それにまきつかれて海にひきこまれれば、もうおしまいなのだ。

やっと、トルステインがランプをつけた。

すると明るい光のなかで、ヘルマンが細長い魚の首をつかんで、得意そうに笑っていた。

そいつは、一メートル以上あった。どんよりした黒い目をもち、長くするどい歯のいっぱいはえた口をしていた。 |

トビウオ。尾びれを強くふって水面にとびだす。

風にのると四百メートルもとぶことがある。

|

かわっているのは、歯がたためるようになっていることだった。

この魚はのみこんだものが口の中を通るとき、邪魔にならないように、歯をおりたたむのだ。

ヘルマンがそいつの腹をぎゅっとにぎると、二十センチくらいの白い魚が口からとびだしてきた。

もう一度力を入れると、もう一匹とびだしてきた。

この二匹の魚は、間違いなく深海魚だった。

このさわぎにベンクトも、とうとう目をさました。

ヘルマンがその魚を見せると、

「いや、そんな魚はこの世にいないよ。」

静かにそういうと、ねがえりをうって、また眠ってしまった。

あとでわかったことだが、この魚を見たのはコンチキ号の六人が世界で最初だった。

過去に南アメリカやガラパゴス諸島で、骨だけは発見されたことのあるゲムピュルス、すなわちヘビサバとよばれる深海魚だったのだ。 |

めずらしい深海魚、

ヘビサバを手にもつ、トルステイントロービー

|

しかし深海魚といってもそれは昼間のことで、暗い夜にはゲムピュルスは波の上に、時には筏の上にまではいのぽってくることを、ハイエルダールたちはこの時に経験した。

この世界的な珍魚は、それから一週間後にも、もう一匹、筏に上ってきた。この時の訪問も午前四時だった。

この訪問者は、標本としてホルマリンの瓶に保存された。

コンチキ号の甲板は、海面と同じくらいの高さだった。進むときには、全く音をたてなかった。

だからいろんな魚たちが、めずらしい筏を見物しに集ってきた。

いつも人間は船にのるとゴーゴーとエンジンの音をひびかせ、舳先に泡をたてて海の上を進んでいく。

だから、何も見られないのだ。

コンチキ号では筏が気にいったお客さんが、筏の周りを、くねくね、ひらひら、すいすいと泳がない日は一日もなかった。

イルカやブリモドキにいたっては、あんまり筏が気にいりすぎて、昼も夜もそばを離れず、何日も何日も海をわたり続けたのだ。

コンチキ号の六人は、何度もめずらしい経験に出会った。

夜、筏のそばの波の間から、キラキラ光る丸い目が二つ、じっとこちらをにらみつけている。

最初にこれを見たものはドキンとしたものだが、これはヤリイカだった。

直径一メートルもある光の球が水中にいくつも現れて、電灯のように点いたり消えたりしたこともあった。

五月二十四日の昼ごろ、十メートル以上ある、おそろしげでこっけいな顔をしたクジラザメが、筏を見にやってきたことがあった。

一・五メートタほどもある口から、ブルドックのように恐ろしい歯をむきだして、それでも愛想よく尻尾で水をたたいていた。

クジラザメは、犬のように楽しげに筏についてきたが、その気になれば、筏をひっくりかえすことぐらいわけはない。

とうとう、エリックが銛(もり)で追いはらった。 |

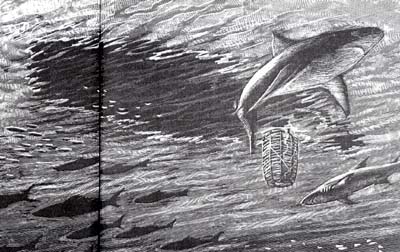

海面をとびはねるイルカ。

すばらしい速さでおよぎ、群れをつくって船のあとを追いかけてくることがおおい。昔から航海安全のしるしとして船乗りたちに親しまれている。

|

3 コンチキ食 top

|

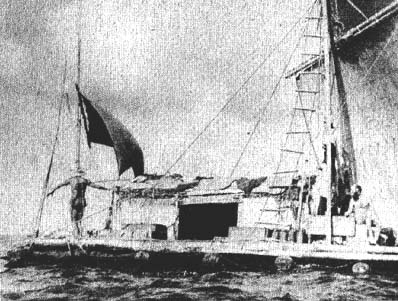

太平洋上のコンチキ号。

|

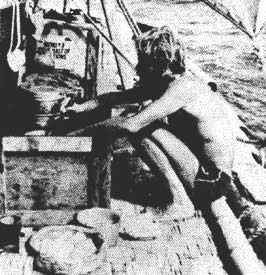

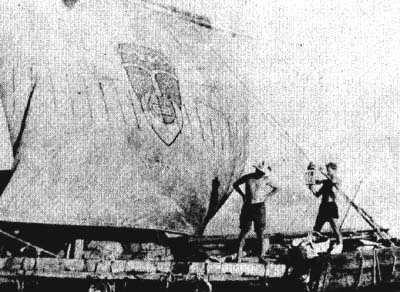

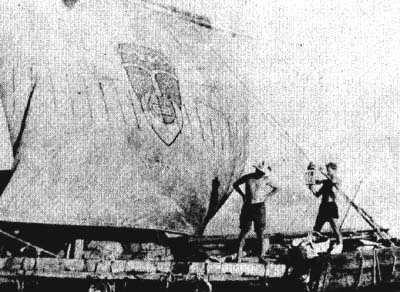

同じく太平洋上のコンチキ号。航海も日を追うにつれ、

乗組員たちのひげは、帆にえがかれたコン・チキのひげのようにのび、

太陽にやかれた肌は、黒くたくましくなっていった。

|

ハイエルダールたちは、魚ばかり見ていたわけではない。

それどころか、やらねばならない仕事をたくさんかかえていた。

ベンクトは、食糧に責任をもっていた。

食糧の保管に気をくばり、一日三食の献立を考えて、炊事当番にさしずした。

あいた時間には、もってきた本を読んでいた。

ヘルマンは、科学的器具を使って、気象その他を調べるのが仕事だった。

コンチキ号のどこかがちょっと痛めば、すぐに修繕した。

クヌートとトタスティンは、水面上三十センチの竹小屋の隅っこの無電局で、発信、受信で忙しかった。

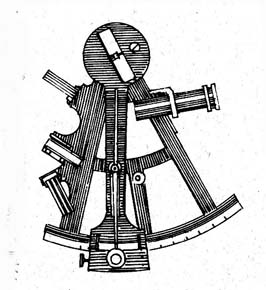

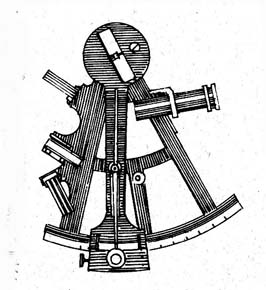

エリックは毎日正午に六分儀で太陽を見て、コンチキ号の位置をはかり、どのくらい進んだかを計算する責任があった。

そのほかの時間は、たいてい帆につぎをあてたり、綱をつないだりしていた。

そうでなければ、乗組員や魚のスケッチをしていた。

ハイエルダールは航海日誌をつけたり、記録をとったりするのに忙しかった。

そのうえにプランクトンの収集、十六ミリフイルムの撮影も仕事だった。一人一人が自分の責任を完全にはたし、他人の仕事には、一切口をださなかった。

このほかに、全員がする仕事があった。それは舵当番と炊事当番だった。

だれでも昼二時間と、夜二時間は、舵オールをにぎった。

炊事当番は順番をきめて、かならずそれを守った。

大事なことをきめる場合には、みんなで討論したあとできめた。 |

六分儀。これは太陽や明るい星など、

天体の二点間の角度をはかることによって、

自分のいる位置を知るための器具である。

|

ユンチキ号の食事は、いつも二種類あった。二十世紀の軍用食と、五世紀の〈コンチキ食〉だった。

トルステインとベンクトが、軍用食を食べた。彼らは魚が嫌いだったのだ。

軍用食は、コンチキ号の本体の丸太と竹の甲板との間に、押し込んであった。

一方、コンチキ食のほうだが、ペルーからポリネシアへ筏で渡ったその昔のチキたちは、一体食糧はどうしていたのだろう。

チキたちの原始的な食糧は主に、乾燥した肉とサツマイモと魚だった。

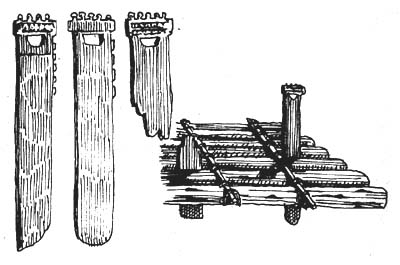

水は太い竹につめた。長い太い竹の節をぬいて、一方の端に細い穴をあけて、そこから水を流し込むのだ。

そして、栓をするか、樹木の脂(やに)でふさいだ。

こういう竹の棒を三十本も四十本も、竹の甲板の下にしばりつける。

そこは日影になっていて、涼しかったから、水は腐らなかった。

筏の本体の丸太の下には、もっと竹の棒をしばりつけることができた。

もっともコンチキ号では、水は缶にいれて積込んできていたが。

コンチキ食はサツマイモのほかは、甲板に跳び込んでくる魚でまかなえた。

実際、蛾死するなんて不可能だった。

特別な網でとったプランクトンは、思いがけずおいしいごちそうになったし、ペルーからもってきた二百個のヤシの実は、いい清涼飲料になり、ポリネシアにつくまで腐らなかった。

筏の上で芽をだしたものもあった。

ところで、チキたちの主食になったサツマイモは、ハイエルダールの学説を証明するうえでも、重要な植物なのである。

ポリネシアの伝説では、チキが妻のパニーと一緒に、サツマイモをもって島にきたと伝えている。

ニュージーランドの伝説では、サツマイモはカヌーではなく、〈綱でしぼりあわされた木〉の舟でもってこられたといわれる。

そしてその頃、サツマイモがあったのは南アメリカ大陸だけなのだ。

つまりポリネシアヘサツマイモを持ち込んだのは、チキたちだということになる。 |

海水性プランクトンの一種。プランクトンは食べるとちよっと

生ぐさいので、一般にはあまりむかないが、きわめて栄養価は高い。

|

4 竜骨とサメ top

ある日のこと、可動竜骨が一本はずれて、筏の下にすべりおちた。

綱にひっかかっているのは見えるのだが、手はとどかなかった。

そこでもぐりの名人であり、筏の修繕の責任者でもあるヘルマンが筏の下にもぐって、力をこめて竜骨をひっぱった。

なかなかはずれない。

息がつづかないので浮き上って、筏に腰かけたとき、二メートルほどもあるサメが、深いところからぐんぐん筏によってきた。

「危ない、サメだ。」

気がついたハイエルダールが叫んだので、ヘルマンは、あわてて足をあげた。

その足をめがけてザアッと波をわって浮き上ったサメの頭に、ハイエルダールは銛(もり)を投げた。

サメはあばれて筏にしぶきをかけて、いってしまった。

危ないところでヘルマンは助かったが、竜骨ははずれたままになっている。どうしたらいいのだろうか?

そこでエリックが、潜水篭を作ることを思いついた。

|

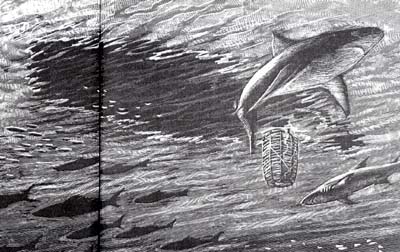

サメよけのため細長い潜水篭を作って、

その中で水中の作業を行うようにした。

|

竹と綱とヤシの実をいれていた篭があるから、これに竹をたして綱でしばり、長い篭を作るのだ。

このなかに人間がはいって、筏の横の海中におろしてもらう。

そうすればサメがねらう足は篭のなかに入ってしまうし、手を篭の上にだしさえすれば、竜骨をひっぱることでも何でもできる。

もし危険がおこったら、合図して水の上へ引上げてもらうこともできる、というのがエリックの考えだった。

さっそく長い潜水篭が作られ、ヘルマンが入ってうまく竜骨を引上げることができた。

ヘルマンはその竜骨を、前のとおりに艫(とも)のバルサの間につっこんだ。

すると意外なことに、たちまちコンチキ号は西から西北へ、わずかな角度だが方向をかえて、その新しい進路をすすみだした。

ハイエルダールとヘルマンは、それに気がついて顔を見合せた。

こんな不思議なことが、あるだろうか。竜骨は舟の進路をまっすぐに保つためのものではなかったのか?

「不思議だ。試してみよう。」

ヘルマンは竜骨をぬいてみた。するとコンチキ号はすぐ、西北から西へ進路を変えた。

つまり元の進路に戻った。半分ほどぬいてみると、さっきの半分の角度だけ進路を変えた。

竜骨を上げたり下げたりするだけで、筏の進む方向を変えることができるのだ。 |

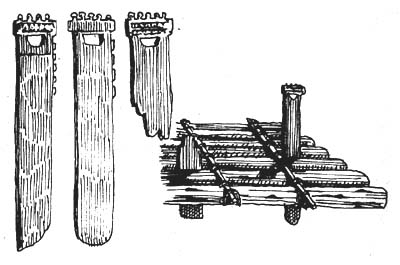

可動竜骨。昔スペイン人が書いたある本には、つぎのように

記されていたという。「インディアンは、バルサの丸太の隙間に

おしこんだ可動竜骨をもちいて、筏のかじをとっていた」と。

パイエルタールは、この竜骨をあげたりさげたりして、

進路をかえることができるのを経験によって知ったのである。

|

年とったスペイン人が、インディアンは竜骨によって筏を〈操縦した〉といっていたが、その秘密がやっとわかったのだ。

ハイエルダールは、大昔のチキたちの知恵に感心した。

竜骨は使い方を研究すれば、もっと大きく方向を変えられるのかもしれないと思った。

しかし海にでてもう四十五日たっている。

舵オールの使い方にもなれてきていたから、コンチキ号は舵オールで行くことにした。

筏はペルーとポリネシアの、ちょうど真中辺りにいた。

竜骨を引上げてからのちも、潜水篭はずいぶん役にたった。

役にたったばかりでなく、六人の男たちの楽しみにもなった。

海が静かにないでいるときには、かならず一人ずつ篭に入って、水のなかにおろしてもらった。

水のなかにはいると、光は水上の世界のように一つの方向からだけ来るものではなくなっていた。

光は上からも下からも来た。

水上の世界のように、輝いている太陽はなかったけれど、太陽はどこにでもあったといえる。

筏の底を見あげると、一面にキラキラと照らされていた。九本の太い丸太と綱が、魔法の光をあびていた。

筏のまわりと舵オールの全体に、春の緑色をした海藻が、ゆらゆらゆれていた。

縞(しま)馬模様のブリモドキは、きちんと列を作って泳いでいた。

大きなシイラは、四方八方に目を光らせて、油断なく獲物を探していた。

竜骨には白いフジツボがいっぱいついていて、黄色いえらを、まるで音楽にでも合せているように、ひらひらと動かしていた。

おどろいたことには、水面のすぐ下にいるのに、澄んだ青い海のずっと底のほうにいる魚が見えた。

魚の大群が泳いでいるのを見るのも、めずらしいことではなかった。

海流全体が魚でいっぱいになっている感じだった。

航海が長くなるにつれて六人の男たちは、海にも風にも波にもなれてきた。

最初恐れていたサメでさえも、癖(くせ)がわかってしまうと馴れてきて、平気でつきあうようになった。

サメがうきあがって筏に近づいてくると、好物をたとえばシイラの頭なんかを、海になげてやる。

するとサメはそれを水面近くでパクッとたべて、おとなしく向きを変えて、海の深みへ帰っていこうとする。

この時すかさず手をのばして、サメの尻尾を、しっかりつかむのだ。

サメの尻尾は、まるでつかまれるために作られたような形をしていて、本当につかみやすい。尻尾をつかんだら、すばやく引上げる。サメは鈍感らしく、二秒間はじっとしている。

それからやっと気がついて、体の前半分をくねらせる。サメは尻尾をつかまれていると、力がでないらしいのだ。

そのまま、ぐいぐいひっぱっていると、サメはすっかりしおれてしまう。

サメの胃袋は固定していないので、逆さにすると胃が頭のほうへうごいていって、数分間は完全に麻痺状態になってしまうのだ。 |

サメのしっぽ(尾びれ)をつかむ。

|

サメを筏にひきあげる。

|

数分間がすぎると、サメははっと気がつく。

そして自分が逆さにされて、半分は空気中に、半分は海中にいるのを知ってひどく怒る。

怒ってあばれて頭をふりあげて、自分の力で見事に筏の上へ、はねあがってしまうのだ。

サメはこうしてつかまってしまう。それは本当に、勇ましいスポーツだった。

5 サンゴ礁の島 top

風の強いある日、ヘルマンは風力計で風の早さをはかっていた。

「秒速十五メートルだ。」

そういったとき、小屋のなかにあったトルステインの寝袋が、ヘルマンの足もとをかすって、筏の上をとんでいった。

つかもうとしたヘルマンが、足をすべらせて海におちた。

「ヘルマンがおちたぞ。」

とさけびながら、ハイエルダールは救命具のおいてある場所へとんでいった。

みんなとびだしてきた。

ヘルマンは泳ぎの名人だ。しかし、筏は秒速十五メートルの風をうけて走っている。

とても追いつくことは、できなかった。見るまに、筏とヘルマンの間は開いていった。

ベンクトとハイエルダールは、ゴムボートをだそうどした。クヌートとエリックは、救命綱をなげた。

救命綱は、何度なげても強風にふきもどされて、ヘルマンにはとどかない。

すると突然、クヌートが救命綱を片手にもって、強風の海へとびこんだ。

ヘルマンにむかって、泳いでいったのだ。波は高かった。 |

風力計を手にもつヘルマン

|

クヌートの頭もヘルマンの頭も、波の山にかくされて、見えたりかくれたりした。

筏の上の四人は、くいいるように祈るように、それをながめていた。

「やった!」四人は同時に声をあげた。

波の間に、ヘルマンとクヌートの頭がならんだのだ。クヌートが手をふった。

ハイエルダールたちは綱をひっぱった。手ごたえがあった。二人は綱にひかれて、ぐんぐん筏に近づいた。

が、二人のうしろから、緑がかった黒い三角形の頭がせまってきた。

「見ろ、あの怪物はなんだ。」とハイエルダールが叫んだ。

「あれは、僕の寝袋です。僕が、あのなかに入っていなくて、よかったなあ。」

トルステインは、のんびりそういった。

ずぶぬれのヘルマンとクヌートが筏に上ってきて、みんなの顔がそろった。

六人とも筏にいることのありがたさに、ハイエルダールは胸がいっぱいになった。

誰にともなく、感謝しないではいられなかった。

その日から始った嵐は、五日間つづいた。

嵐が終ってから見ると、コンチキ号の丸太は、つなぎめがグラグラにゆるんでいた。

ひっぱられて綱がのびたり、丸太に食い込んだりしたからだ。

もしこれが綱でなくて、針金や鎖を使っていたら、とっくに切れていたはずだった。

そしてバルサはバラバラになっていただろう。ハイエルダールはまた、大昔のチキの知恵に感心した。

|

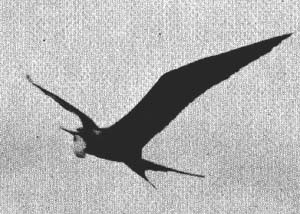

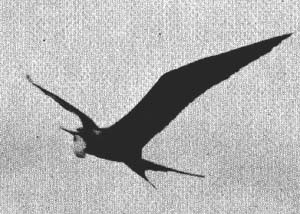

グンカンドリ。昔からこの鳥が大洋のまつただ中にでることは少ないので、航海者たちの間では、陸地の近いしるしとして親しまれている。

|

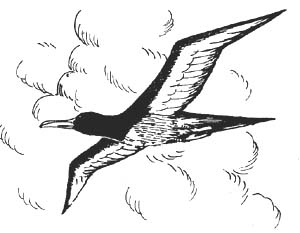

カツオドリ

よく小魚を追うカツオの群れの上をとんでいるので、この名がある。

|

七月三日、グンカンドリが姿を見せた。この航海で、初めてのことだった。

これは、ポリネシアの島が近いというしるしだった。

七月十六日には、いつものようにサメをつかんで、筏に引上げ、逆さにすると、腹のなかからヒトデをはきだした。

ヒトデはふつう海辺にいるものだから、島は近いことがわかった。

また数日して、今度はカツオドリがとんできた。帆柱を中心にクルクルまわって、飛んでいった。

いよいよ島は近い、とハイエルダールは思った。

七月三十日、水平線上に島が見えた。ツアモツ諸島のはずれにあるフカフカ環礁だった。

しかし、潮の流れと筏の位置からみて、とても近づけそうもなかった。

6 航海の終り top

|

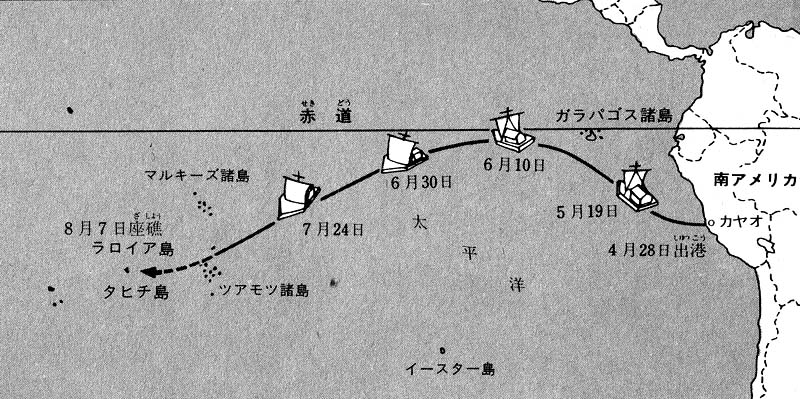

コンチキ号の航路図

|

筏はぐんぐん西へすすんだ。

そのうちコンチキ号のゆく手に、恐ろしい暗礁が手を広げていることがわかった。

タクメ暗礁とラロイア暗礁が、八十キロの長さにわたって海をふさいでいるのだ。

ハイエルダールたちは、その南側の安全な海にでようとして、懸命になった。

八月六日の夜明けの六時。帆柱にのぽっていたトルステインがおりてきた。

「前方に、ヤシの木のしげった小さな島が一列に並んでいるのが見える。」といいう。

それは暗礁のうしろに、真珠の首かざりのように並んでいる島なのだ。

その島が前方に見えるということは、コンチキ号はもう、暗礁にむかう潮流にとらえられたということなのだ。 |

暗礁――図のように、海中にかくれている岩を暗礁という。

島や陸地の近くを航海している船にとって、大変に危険なものである。

|

こうなればもう逃げられない。どのようにして暗礁にたちむかうか、それを考えるときなのだ。

六人は、竹の小屋にあつまった。考えはみんな同じだった。六人はすばやく行動した。

文書や日記、フィルムなど水にぬれてはいけないものは、防水袋につめこんで、小屋にいれた。

少しでも価値のあるものは、みんな小屋に運びこんで、しばりつけた。

それから竹の小屋全体をキャンパスでつつみ、綱でがんじがらめにしばった。

竜骨は全部引上げた。こうすれば底が浅くなるから、うまく岩に乗り上げるだろうと考えたのだ。

六人はどんなことがあっても、コンチキ号のどこかの綱をしっかりつかんでいるごとを、誓いあった。

それがただ一つの生残る道だった。

もし手をはなして海へおちたら、荒波にまきこまれて暗礁のギザギザの岩に、何回となくたたきつけられることは、間違いなかった。

それで生きていられるはずはないのだ。

岩にぶつかるのは、バルサの丸太にまかせてしまう。人間はその丸太の筏の上で、綱にしがみついている。

筏がうまく暗礁に乗り上げてくれれば、人間は助かる。それしか助かる方法はない。

コンチキ号は一秒一秒と、暗礁にひきよせられていった。筏の上は静まりかえっていた。

しかし、みんなそれほど不安がったり、恐れたりしていなかった。

バルサの筏にたいする信頼が強かったのだ。ここまで六人を運んでくれた筏だ。

ここでもまた、何とか六人を助けてくれそうなもんじゃないか。何となくそう思っていた。

ゴーゴーというとどろきとともに、暗礁全体にくだける一直線の長い長い白い波が、ぐんぐん迫ってきた。

波の一つごとに、筏は乱暴にゆすぶられた。もう白い波の全体は見えなかった。ゴーゴーいう音もきこえなかった。

目の前にせまったギザギザの大きな岩の列と、それにぶつかって泡だつ波しか見えなかった。

その波の音しかきこえなかった。

波が、コンチキ号をぐぐっと持上げた。

「きたぞ。」六人は同時に思った。

その波はコンチキ号を、大量の水とともに持上げて、空に放り投げた。

コンチキ号は、暗礁の岩にぶつかり、のしかかった。

バルサの丸太はうめき声をあげた。

六人は波をかぶって呼吸ができなかった。

次の波は艫を高く持上げて、コンチキ号は逆立ちするかと思った。

そうしておいて、波は舳先へどっとくずれ、六人は鉄砲水に襲われたように、水にかくれて見えなくなった。

コンチキ号は岩の上をずるずるとはい上った。六人は綱をしっかりつかんで、離さなかった。

水がひいて、ちらと空が見えた。忙しく空気をすった。と、もう次の波がきた。

コンチキ号は滝のような海水にのみこまれ、六人はまた水のなかに没した。

その波の力で、またうめきながら、コンチキ号はギザギザの岩をはった。

それは死ぬほどの傷をおった人が、最後の力をふりしぼって、地をはってゆく姿に似ていた。

そしてそれまでの最大の波がきた。

コンチキ号はまた、のしかかる水をあび、それにおされて暗礁をはった。

ハイエルダールは、ここで死ぬかと思った。

「死ぬのなら、この帆柱の綱をしっかりにぎった姿で死んでやろう。」 |

筏を暗礁にぶつける波が押し寄せてきた。全員

波にさらわれないように、綱にしがみついた。

|

水がひいて呼吸が楽になった。

コンチキ号は暗礁のもっとも高いところまで上っていた。

それからも波はきたが、力は弱まっていた。

それで終りだった。コンチキ号は暗礁の高みに、横たわっていた。

波はもうコンチキ号にとどかず、ひどいしぶきをかけるだけだった。

クヌートが一番に筏を離れて、岩の上に立った。一人、また一人とコンチキ号からでてきた。

六人は、みんなぶじだった。

暗礁の内側は、波一つない真っ青な静かな礁湖だった。暗礁の外の海の荒々しさが、嘘のようだった。

六百メートルほどさきに、鈩の高いヤシの林をもった小さな島があった。

雪のように白い砂浜も見えた。緑の島全体が、小さな天国のように見えた。

海は引き潮になって、暗礁は海中にかくしていた恐ろしい姿を、徐々に現してきた。

その高みにコンチキ号はあった。

バルサの丸太はびくともしていなかった。小屋にしまいこんだものは、みんなぷじだった。

ハイエルダールたちは、それを安全な場所に移してから、礁湖をわたって小さな天国にむかって歩いた。

雪のように白い砂浜についたとき、ハイエルダールは砂に両膝をついた。

両手をかわいた熱い砂につっこんだ。航海は終ったのだ。

一九四七年八月六日、出発して百一日めのことだった。

ファツ・ヒバ島で、チキは東からきたはずだと思ってから、十年の年月がたっていた。 |

座礁したコンチキ号。

座礁いたコンチキ号から荷をかついで島へわたる乗組員たち。

|

トール・ハイエルダールは、こうして実験航海をして、自分の学説を裏付けた。

彼の探検の記録、『コンチキ号探検記』は世界の人々を感動させ、多くの国の言葉に訳された。

しかし、学者たちは、ハイエルダールの学説を受入れただろうか。

一九五二年に刊行された論文『太平洋のアメリカ・インディアン』は、学者たちの批判の的となった。

ハイエルダールの探検の成果を認める学者は、ほとんどいなかったのだ。

ハイエルダールはくじけずに研究を続けた。

彼はガラパゴス諸島や、ペルーのティアワナコをはじめとする南アメリカのインカ以前の遺跡の調査を行った。

その結果、彼の学説の証拠をたくさん発見した。

また一九五五年には、ポリネシアのはずれの孤島イースター島をおとずれ、この島の巨大な石像モアイについて興味ある調査を行った。

そしてティアワナコの石像とほとんど同じ型の石像を発掘し、イースター島へも遠い昔、南アメリカからの移住者があったことを証明した。

ハイエルダールの学説は一九六一年に開かれた太平洋学術会議で、大会決議としてようやく採択されるのである。

top

**************************************** |