|

****************************************

Home 概要 ヘディン スタイン リビングストン スタンレー 探検家略伝

Ⅰ ヘディン(中央アジア探検1)

中央アジアやチベット探検の華やかな成果は、世界中をおどろかせた。

その文学的な旅行記は、いまも人々に愛読されている。

1 探検家へのあこがれ top

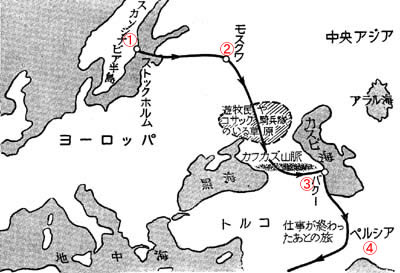

一八八〇年四月二十四日の夜、スウェーデンの首都ストックホルムは、大変なにぎわいでした。

王宮の屋根にも町々の建物にも、たくさんの灯がともされ、人々は港の桟橋や町の通りや家の窓に集まって、港にベーガ号という一艘の船が入ってくるのを待っていました。

十五才の少年スウェン・ヘディンも、両親や弟や妹と一緒に港を見下ろす丘の上に立って、待っていました。

人々がこんなにも歓迎したのはなぜだったかといいますと、ベーガ号に乗って北極海へ冒険航海に出ていたノルデンショルドという探検家が、無事に帰ってきたからなのです。

ノルデンショルドは一八七八年六月スウェーデンを出発し、ヨーロッパ大陸の北岸にそって東へ航海し、シベリアの沿岸に達したのですが、そこで氷の中に閉じ込められて、十ヵ月もの間、動けないでいました。

本国ではペーガ号からの連絡がないので、皆が心配していました。

ところが、ベーガ号救出にのりだしたのは、アメリカでした。 |

ヘディン

|

アメリカは先にもイギリスの探検家リビングストンがアフリカで行方不明になったとき、スタンレーという人を送って捜索させたことがあります(このことはあとでまたくわしく出てきます)。

よその国の不安にもじっとしていられないで、すぐに助けに出かけて行く、アメリカ人らしいやりかたです。

しかし不幸なことに、このアメリカの救助船は氷の海で難破し、船体は壊れ乗組員の大部分は海に溺れてしまいました。

一方ベーガ号は氷がゆるんだので、自力で抜け出すことができ、東へ進んでベーリング海峡を通って太平洋へ出て南へ下ってインド洋を通って、ストックホルムに帰ってきたのです。

ノルデンショルドは、初めて北極海を航海した英雄として、スウェーデン国民の尊敬とあこがれの的となりました。

あかあかとかがやく灯の中へ、すべるように入港してきたベーガ号を丘の上から見て、スウェン・ヘディンはすっかり感激してしまいました。

もともと、彼は探検家にあこがれをもっていました。そしてこの日から、彼ははっきり決心しました。

僕もノルデンショルドのようにすばらしい探検をやって、人々から熱狂的な歓迎をうけながら、意気揚々と凱旋したいと。

こう決心したスウェン・ヘディンはさっそく、北極探検についての本を読みあさって、できるだけ多くの知識を得ることにつとめました。

北極地方の地図もかいてみました。

また体をきたえるために、冬に雪の上を転げまわったり、窓を開けたまま寝たりもしました。

氷の上を一路北へ、北極点に向かってつきすすんで行く自分のことを、毎日頭の中に描いていたのでした。

ところが、運命は彼をして、北極とは違ったところへ探検に行かせることになったのです。

一八八五年の春、高等学校の卒業も近づいたある日のこと、ヘディンは、校長先生によばれました。

「ヘディン君、半年ほどカスピ海岸のバターへ行ってみないか。

実はそこにあるスウェーデンの石油会社の技師長が、子供の家庭教師を探しているのだ。」

「はい、行きます。」

ヘディンはすぐに決心して答えました。

北極探検をやりたいけれども、自分にはそのためのお金はない。

また、自分のためにお金を出してくれる人が、いつ現れるかわからない。

いま、こうして方向は違うけれども、自分にとって未知の土地へ行くチャンスが訪れたのだ。

行こう、アジアの大陸へとヘディンは決心したのでした。

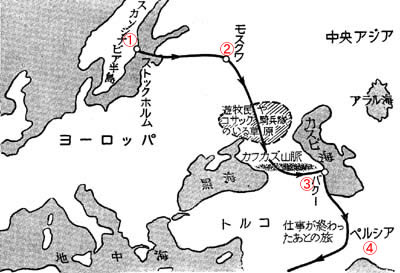

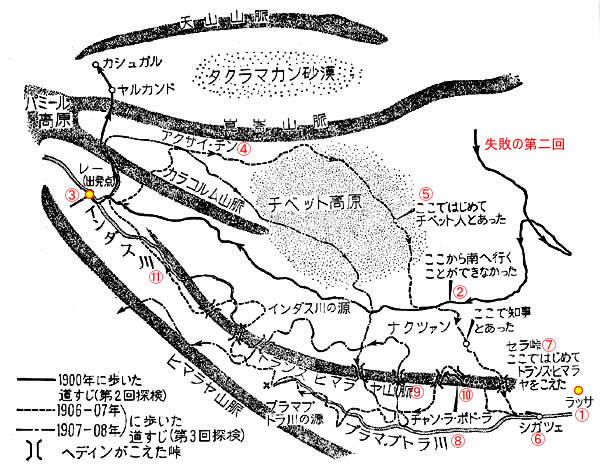

この年の秋、ヘディンはストックホルム①を出発し、ロシアのモスクワ②を通り、汽車で南ロシアの広い草原を横ぎって南に下り、馬車に乗りかえて二千五百メートルの峠を越えてカフカス山脈の南側へ出て、そこからまた汽車に乗って東に向かい、石油を掘る塔が林のように立っているカスピ海岸の町バクー③に着きました。

若いヘディンに、このアジア大陸の旅行は強い印象をあたえました。

山や湖の多いスウェーデンとちがって、南ロシアははてしなく広がる大平原です。

あちこちに遊牧民が住んでいます。

派手な服を着てピストルと刀を腰につった、勇ましいコサック騎兵隊が、草原を走り回っています。

背が高くがっちりした体つきのカフカス人は、やさしく旅人ヘディンをもてなしてくれます。

空は雲一つなく青く澄みわたり、 カフカス山脈が真っ白に輝いてつづいています。 |

はじめてのアジア大陸旅行の足どり

|

技師長の家で家庭教師をつとめながら、ヘディンはアジアの探検家として必要なことを自分で勉強しました。

カスピ海の辺りの地理や、ここに住んでいる人々の人種や歴史や習慣、言葉などを習いました。

この地方の人種はペルシア人とトルコ人です。それぞれ、ペルシア語とトルコ語を使っています。

ヘディンは一生懸命に勉強したので、すぐにペルシア語とトルコ語を上手に話せるようになりました。

探検をする人にとって、その土地の言葉や習慣を知ることは、ぜひとも心要なことです。

そうすることによって人々と仲良くなり、いろいろ助けを得られ探検を成功させることができます。

もしその土地の言葉や習慣を知らないと、争いがおこって探検を邪魔されたり、さらには殺されることすらあるのです。

次の年の一八八六年、彼は家庭教師の仕事が終わっだので、バクーを出発してペルシア④(今のイラン)を通って、あちこちを見物しながら、スウェーデンに帰ってきました。

その頃のペルシアの旅行はとても不便で(いまでも不便ですが)、時には命が危ないこともありました。

そこをヘディンが通ったのはこれからのアジア探検のための、知識や経験を深めるためであったことは、いうまでもありません。

ヘディンはそれからドイツへ行き、その頃世界的な地理学者として有名だったフリードリヒ・フォン・リヒトホーフェンから教えをうけました。

「絹の道」(英語でシルク・ロード、ドイツ語でザイデン・シュトランセといいます)という言葉があります。

大昔、中国の特産物である絹が、アジア大陸の内部を東西に走る交通路によって、ヨーロッパに運ばれていました。

それでリヒトホーフェンは、この道のことを「絹の道」と名づけました。

それからこの「絹の道」という言葉は、中国とヨーロッパを結ぶ重要な交通路をさすものとして、有名になったのです。

リヒトホーフェンはアジア各地を歩いて調べ、また大きな本を書いていました。

ヘディンはこの先生に学び、自分も「絹の道」を通ってみょうと考えたのでした。

ストックホルムに帰ると、ヘディンはペルシアへ行く使節団に加わって、もう一度ペルシアの土を踏むことができました。

これまでのヘディンの旅行は本格的な探検のためのトレーニングのようなものでした。

水の少ない草原の旅になれること、各地の人々の言葉や習慣を知ることによって、彼はアジアを旅行する自信を持ちました。

それから今までの探検家や学者が書いた本を読んで、勉強することも大事です。

アジアの地理について、どういうことが知られているか、どういうことがまだ知られていたいか、ということを調べる必要があります。

まだ知られていないことを実地について調べて、これを発表することによって、学問を発達させることができるのです。

ヘディンはたんなる冒険旅行でなくて、学問的探検をしようとしたのです。

このため彼はもう一度ドイツへ行き、リヒトホーフェン先生の元で先生の本を全部読んで、アジアの地理を勉強しました。

2 タクラマカン砂漠横断 top

2.1 パミール高原を通って

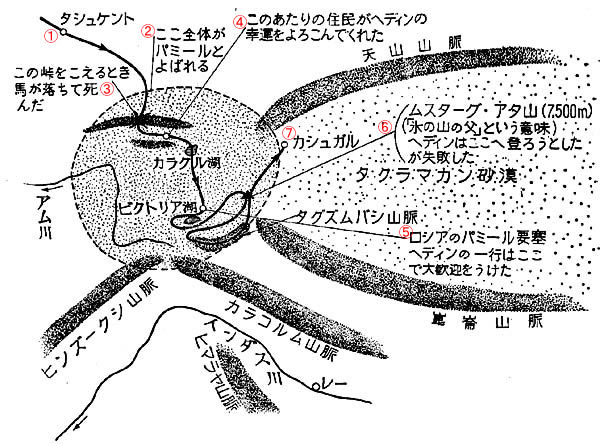

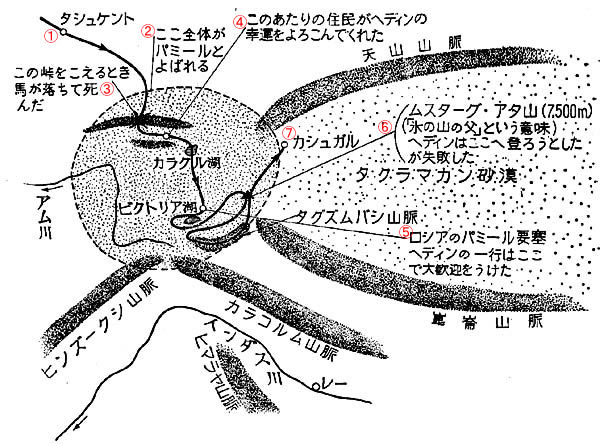

パミール高原越えの足どり |

一八九三年十月十六日、スウェン・ヘディンは彼としては三度めの旅行、学問的探検としては初めての旅行のため出発しました。

年は二十八才でした。

ロシアの首都ペテルスブルグ(今のレニングラード)から南ロシアの草原を通って、タシュケント①に着きました。

そこで彼は、タシュケントから東トルキスタン(今の中国の新疆(しんきょう)省)へ行くのに、パミール高原②を通ろうとしました。

地図を見ればわかるように、パミール高原からは世界でもっとも高い山脈が分かれて出ています。

東北へは天山山脈、東南へは崑崙(こんろん)山脈、カラコルム山脈、ヒマラヤ山脈、そして西南へはヒンズークシ山脈が分かれて伸びています。

地元の人はパミール高原を「タグズムバシ」(世界の屋根)とよんでいますが、本当にその名の通りです。

ヘディンはこのパミール高原を超えようとしました。しかも夏でなくて冬にです。

土地の人々は、冬のパミールは怖ろしい寒さと雪で、とても危ないから止めるようにいいましたが、ヘディンは決心をかえませんでした。

少年時代の北極探検の夢を、ここで実現しようと思ったのでしょう。

ヘディンに同行するのはたった三人で、その一人がイスラム・ベイという男でした。

彼は体が丈夫でそれにとても真面目な人だったので、これから何年かの間、ヘディンの旅行にお供して大きな仕事をはたすことになります。

一八九四年二月、一行はいよいよパミール越えにとりかかります。

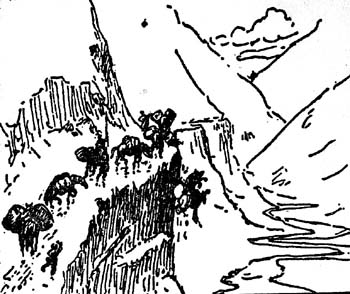

自動車はとおれないので、馬かラクダに乗ります。道は、けわしい崖をけずって、細くつづいています。狭い上に水が凍ってツルツル滑ります。一頭の馬が足をすべらせて深い谷底③へ落ち、死んでしまいました。

これではあぶなくて馬にも乗れないので、人間は歩いて馬のたづなを握って進みます。人間も馬も必死です。氷が道をふさいでいるところは斧で氷をくだいて進まねばなりません。この細い道はどこまでもつづきます。

緊張の連続です。危ないのは足元だけではありません。

頭の上にのしかかるような上の山から、いつ雪崩がおちてくるかわかりません。

雪崩がきても、逃げるひまも、逃げるところもありません。また、吹雪がやってくるかもしれません。吹雪になれば前方は見えなくなるし、強い風にふかれて体は動けなくなるし、また温度が下がります。

もちろん崖の縁の狭い道には、テントを張ることもできません。

道はしだいに高くなり、ヘディンの一行は高さ四千メートルの峠を超えました。

富士山の頂上よりも高い峠です。 |

イスラム・ペイ

|

こんな高いところへ急にのぼると、空気が薄いので誰でも頭がいたくなり、心臓がドキドキし耳鳴りがします。

食べ物もほしくなくなります。

これが高山病というものです。

しかし何日かすると体が慣れてきます。

ヘディンはパミール高原で一度高山病にかかったので、それからあとチベットの高いところへ行った時には、もう気分が悪くならないようになりました。

危ない峠を無事に越えて平地の村に着いたとき、そこの住民は、

「あなたがたがもう一日早かったら、雪崩におしつぶされたでしょうし、もう一日遅かったら吹雪でこごえ死ぬところでした。」

といって、ヘディン一行の幸運を喜んでくれた④のでした。

ヘディンたちはそれからロシアのパミール要塞⑤を訪間したり、パミール地方の山や湖の調査⑥をしたのち、タクラマカン砂漠の西の端の町カシュガル⑦に着きました。

この次のヘディンの試みは、この砂漠を西から東へ横ぎることでした。 |

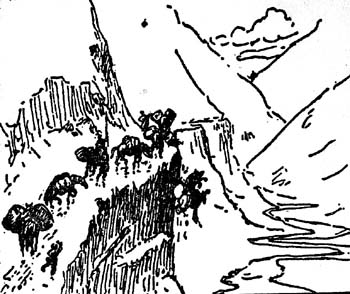

冬のパミール越え。一頭の馬が崖からすべりおちた。

|

2.2 砂漠横断の準備 top

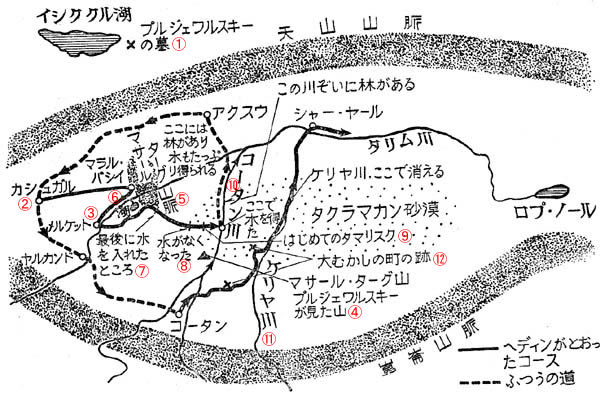

この砂漠は北の天山山脈と、南の崑崙山脈にはさまれて、卵の形をしています。

そして、昔の「絹の道」はこの砂漠の北か南の縁、つまり天山山脈の南の麓か崑崙山脈の北の麓に沿っていたのです。

大昔から重要な交通路ですから、ところどころに町があって、栄えていたはずです。

ヘディンのころにも町はありましたが、昔はもっと大きな町があったかもわかりません。

この地方は雨が少ないところですから、昔の家や道具などはくさらないで、そのまま砂の中に埋もれているかもしれません。

きっとそうにちがいないのです。

この砂漠を旅行するうちに昔の町を見つけることができるかもしれません。それがヘディンの目的の一つでした。

もう一つの目的は、この砂漠の地図を作ることでした。この砂漠のへりのところどころに町があり、人が住んでいます。

これらの人はこの砂漠について、ある程度のことは知っています。

しかし、彼らはそれを本に書いたことがないし、地図も作っていません。

イギリス人やロシア人などヨーロッパ人は、この砂漠の一部分を通り、自分の見たことを書き残しています。

それは、ヘディンにとって貴重なものです。

しかしそれも一部分で、大部分のことはわかっていなかったのです。

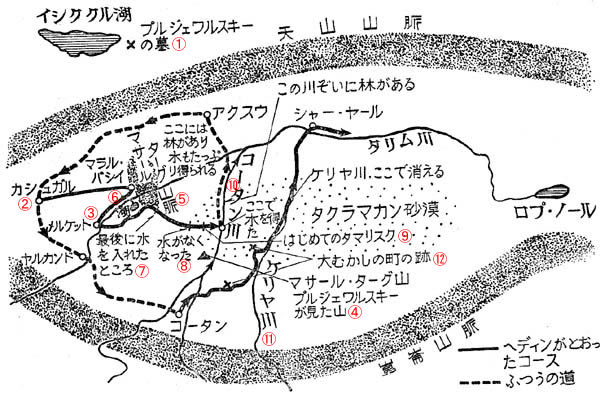

ヘディンよりまえの人で、この地方の地理について一番よく知っていたのはロシアのニコライ・プルジェワルスキー①という人でした。彼は元軍人でしたが中央アジアの初めての探検家として知られています。ヘディンはこの人を尊敬しており、ペルシア使節団に参加したとき、帰りに足を伸ばして、天山山脈の北側イシククル湖の畔にあるプルジェワルスキーのお墓に、お参りしたことがあります。

プルジェワルスキーはタクラマカン砂漠の地図を作っていますが、それも実際にはどこまで信用できるか、疑わしかったのです。

ヘディンはカシュガル②から東に進み、一八九五年三月十九日、メルケット③という村に着きました。 |

|

ここはタクラマカン砂漠の旅に出る人にとっては、最後の村になります。

旅人は、ここですべての用意を整えなければなりません。

ヘディンがする用意は二つに分けることができるでしょう。

一つは、このメルケットの東に広がるタクラマカン砂漠について、人々からできるだけたくさんの知識を得ることであり、もう一つは旅行に必要な人や馬や道具をそろえることです。

第一の点について、ヘディンは次々に人を訪ねて話をききました。

人々が話してくれたのは次のようなものです。

「砂漠にはテレスマート(アラビア語で「魔力」の意味)が住んでいて、人間ははいれません。

そこには大昔の町がこわれたまま残っていて、金や銀が砂の中に埋もれています。

しかし、人間がそれを見つけて馬やラクダに積んで帰ろうとしても、どうしても帰れません。

テレスマートがまよわせるのです。金銀を捨てたら、どうにか帰ってこられますがね。」

「ヤルカンド川とコータン川の間の砂漠には、たしかにタクラマカンという、大きな町がありました。

それがいつの頃からか、砂に埋もれてしまいました。」

「マサール・ターグ山脈にそって行ってそこから水が得られれば、砂漠を横断することができるでしょう。

しかし馬を使ってはいけません。馬は途中で、かならず倒れるでしょう。」 |

またある日、八十才の老人の話を聞きました。

彼はヘディンのタクラマカン砂漠横断の計画を知って、わざわざヘディンを訪ねてきたのです。

この老人が、まだ若い頃のことでした。

彼の友だちが、コータンからアクスウヘ旅をしたところ、途中で道にまよい、古い町のあとに行きあたり、そこで中国人の靴がたくさんちらばっているのを見つけ、手でさわってみたところ、さっと灰のようにくずれてしまったということです。

また、別の友人はほかのところで、やはり古い町のあとをみつけ、金銀がちらばっているのをみて、持っていた袋にいっぱいつめて帰ろうとしたところ、どこからともなく山猫の群れがおどりかかってきたのでこわくなって、金銀の袋をすてて逃げ帰り、もう一度そこへ行こうとしたが、どうしてもみつからなかったということです。

またコータンのイスラム教の坊さんは、お金に困って自殺しようとして、砂漠へ歩いて行ったところ、思いがけずたくさんの金銀を見つけたので、死ぬのをやめて帰ってきて、今は大金持ちになっているということです。

ところがその後大勢の人がその真似をして、金銀を探しに砂漠へ入って行くのですが、誰も帰ってきた人がおりません。老人はこんな話をしたあと、こうつけくわえました。

「埋もれた金銀を見つけ出すためには、まず砂漠にいるテレスマートを退散させなければなりません。

テレスマートは金銀を求める人を誘惑して気違いにし、自分の足跡をたどって同じところをグルグル歩かせ、最後は疲れと喉の乾きで、死なせるのです。」 |

ヘディンは毎日このような話を聞きました。

これらの話はつくり話なのだろうか、それとも本当のことなのだろうかと、彼は考えたのでした。

砂に埋もれたタクラマカンという町は、実際にあった町なのだろうか。

どこへ行ってもその町はあったと人はいいます。

それは嘘ではないだろうと、ヘディンも思いました。

話をおもしろくするためにこしらえた、つくり話とは思えません。

何かの根拠があるにちがいない、これらは重要な話なのだ。

法螺(ほら)だと笑ってはすまされない、とヘディンは考えこむのでした。

しかしだれでもタクラマカン砂漠は、怖ろしい砂漠だといいます。

砂漠に入って帰ってこないという話を、ヘディンはたくさん聞かされました。

彼は、それでも決心をかえません。

砂に埋もれた古い町を見つけたいという希望に、彼の胸はふくらんでいました。

メルケット村から東にはてしなく広がる砂の波を眺めて、ヘディンはとても楽しくなるのでした。

「この砂の波の向こうには、誰も知らない誰の足跡もない土地があるのだ。

どんな本にも書かれていないところがあるのだ。そこへ自分がまっ先に足を踏み入れるのだ。」 |

とヘディンは、このタクラマカン砂漠に取付かれてしまいました。

つぎにヘディンのしたもう一つの準備は、なんだったでしょうか。

パミールごえの時、ヘディンにつかえた忠実なイスラム・ベイは、今度も旅行に参加します。

そのほか、今度の旅行に参加するのは次の人たちです。

モハメッド・シャー

カシム・アクン

ヨルチ

|

白いあごひげをはやした五十五才の老人で、ラクダの世話がうまい。ほがらかな男で、どんなに苦しくてもおちついていて、苦しそうな顔をしない。ヤルカンドに妻と子供たちが住んでいる。

アクスウの生まれで、ヤルカンドに住んでいる。四十八才で独身である。彼もラクダの世話をすることになった。モハメッド・シャーと反対に、いつも真面目な顔をしていて、ちっとも笑わない。

メルケットの出身、本当の名はカシム・アクンというのだが、前の男と区別するためにヨルチ(道案内)と名づけた。彼はモハメッド・シャーと同じ年である。毎年、春になるとロバに食べ物をのせて、金銀を探しに砂漠を歩き回った男である。砂漠のことはよく知っており、どこへ行っても迷ったことがないと自分でいうので、ヘディンがヨルチとよぶことにしたのである。気短で威張りたがる悪い癖をもっている。ヘディンをのぞいては、自分が一番えらいと思っているので、イスラム・ベイを特に嫌っている。 |

ヨルチを雇ったあとでヘディンが知ったのは、ヨルチが前に盗みを働いて捕まったことがあるということだった。

しかし、メルケットの村長の推薦でヨルチを雇うことにきめたあとだったので、やめるわけにはいかなかった。

砂漠のことをよく知っているのだから、今度の旅行には役にたつとヘディンは思った。

以上がヘディンとともにタクラマカン砂漠へ入って行こうとする人たちです。

そのほかヘディンは、ラクダを八頭、買い入れました。

これらのラクダにはそれぞれに名前をつけ、旅行が終わったときとくらべるために、胴周りの太さを測っておきました。 また、犬を二匹連れて行くことにしました。

さらに、道中で殺して食べるために羊三匹、めんどり十羽、おんどり一羽も買いました。

ニワトリはラクダに積んだ荷物の上にのせて、連れて行きます。めんどりは卵を生むので、食料の助けになります。

食料として、米・パン・砂糖・茶・野菜・麦粉・缶詰などを、何ヵ月分も用意しました。

そのほか冬の衣料、毛布、絨毯も持って行くことにしました。

ヘディンはタクラマカン砂漠を横断したのち、すぐチベットへ入る予定だったからです。

また次の品物もそろえました。

カメラ、写真用の乾板数千枚、数冊の本、一年分のスウェーデン語の雑誌(これは毎晩一冊ずつ読むつもりでした)、コンロなどの台所用品ひとぞろい、鉄砲三つ、ピストル六つ、それらの弾丸一箱。

砂漠の横断にとって、もっとも大切なものは水です。水なしで砂漠の旅はできません。

しかし水は重いので、運ぶのに厄介です。

ヘディンはいろいろ考えて、合計百ガロン(約四百リットル)、二十五日分の水を、四つの鉄のタンクにつめ、ラクダにのせて行くことにしました。

水を何日分用意したらよいかを決めるには、これから通ろうとする土地の地形と距離を知る必要があります。

ところが困ったことに、今のヘディンにとってそれがよくわからないのです。

彼はプルジェワルスキーの書いたものを読んでみました。

しかしブルジェワルスキーはコータン川を通って、そこから西の方を眺め、マサール・ターグ④という山を見ただけです。

そのほかは、土地の住民の話を聞いて書いています。

その住民の話では、タクラマカン砂漠には砂でない土のところがあるらしいのです。

プルジェワルスキーの記録は、ヘディンにとって、全部が頼りになるわけではありません。

彼はまた、一番新しいロシア製の地図も持っていました。

この地図もどこまで正しいかわかりませんが、今の彼としてはこの地図やプルジェワルスキーの記録を、一応の参考にするほかありません。

結局ヘディンは、次のような予定をたてました。

「いまいるメルケットから、東または東北に進んで、マサール・ターグ山脈⑤(これはプルジェワルスキーのいうマサール・ターグ④とは別の山である)に達し、そこから東へ進む。

道は砂でなくて土だから、歩きやすいだろう。

約三百キロ進めばでタクラマカン砂漠を南から北へ流れている。コータン川⑩に行きあたる。

これで横断に成功したことになる。一日に約二十キロ進むとしに、十五日で行けるだろう。

水は二十五日分用意してあるから、これで充分である。」 |

一八九五年四月十日、いよいよ出発の日です。

朝早くから、ヘディンとその部下は荷物を整理して、ラクダに積みこみました。

八頭のラクダに平均して荷物をのせなければなりません。

またラクダにのせるには右と左に振分け荷物にするので、左右の重さが同じでないと荷物は傾いて落ちてしまいます。

荷物が落ちてこわれては大変です。

荷物をくくりつける繩がゆるまないよう、しっかりと繩をしめておかねばたりません。

荷物の中でも一番大切な水のタンクは、おとなしいラクダにのせておかないといけません。

あばれるラクダは荷物をふり落とすかもしれないからです。

あれやこれやと気をつけなければならないので、出発の用意は大変です。

こんなに荷作りには気をつけたつもりでも、行進がはじまると荷物がゆるんだり、ラクダが暴れて荷物をふり落としたりするので、時々とまって積み直さなくてはなりませんでした。

八頭のラクダは四頭ずつ二列に綱でつなぎました。

ラクダが行進する時はかならずこのように綱でつなぎます。

ヘディンは一つの列の先頭のラクダに乗りました。

イスラム・ベイが二つのこぶの間に毛布と毛皮で座席を作ってくれたので、ヘディンはその上に、楽に座ることができました。

モハメッド・シャーが、このラクダの手綱(たづな)をひいてくれます。

ヘディンの仕事は進む方向をきめ、進んだ距離を測り、周りの景色を見て、それらをノートに書くことです。

ラクダや荷物のことは、部下たちが見ています。

2.3 出発 top

いよいよ行進が始りました。

庭にも道にも家々の屋根にも、メルケットの村人たちが大勢、ヘディン一行の出発を見送ってくれました。

人々は悲しそうな顔をして、だまっています。

しずかな人垣の中をラクダの列がとおると、ラクダの首につけた鈴の音だけが聞えます。

まるでお葬式の行列みたいだと、ヘディンは思いました。

人々が小さい声で話しあっているのが、ヘディンの耳に入ります。

「あの人たちは、二度と帰ってこないだろう。かわいそうに、」

「ラクダの荷物が重すぎるよ。あれでは深い砂の中を歩けないよ。」

こんな縁起の悪い話を聞いても、ヘディンはいっこう平気でした。

こんなことをいう人たちの中で、ただ一人、この村に住むインド人の商人だけは、ヘディンの頭の上にたくさんの銅銭をまいてお呪(まじな)いをし、「旅行の成功をお祈りします。」といってくれました。

ちょうど春です。きびしい寒さの冬が去って、辺りの景色は日一日と生命を取戻しているようです。

気温は少しずつあかって、マイナス以下になることがなくなりました。

太陽の光はしだいに強くなっています。畑には水がひかれて、麦の種がまかれます。

暖かくなった空気中に、虫のとぶ音がきこえます。小さなこの村にも、美しい春がやってきたのです。

ヘディンたちはそれらをあとにして、怖ろしい砂漠へ入って行こうとするのです。

砂漠は一滴の水もないところです。動物はすめないし、木や草もはえないところです。

そこは、ヘディンたちの墓場になるかもしれないところなのです。

村人の立ちならぶ家並みを抜けると畑が広がって、あちこちにポプラの林や果樹園が見えます。

道の両側の溝には、春の水がサラサラと流れています。

しかし、美しい風景をのんびりながめてばかりいられません。

ラクダが暴れて荷物をふり落としたり、綱がゆるんで荷物が落ちそうになったりしました。

出発の日はこのような故障で時間がかかりましたが、二日めからは、行進は順調になるでしょう。

ラクダの上のヘディンは、初めはラクダが揺れるので目まいがしたのですが、まもなくそれにも慣れました。

ラクダの背は高いので、四方がよく見えます。やがてメルケット村の家も畑も、見えなくなりました。

一行は旅の初めての晩を、木のたくさん生えている谷で泊まることにしました。

ヘディンのテントの中には絨毯をしいて、その上にカメラやノート、布団をおきます。

大きな荷物は外に積んでおきます。

夕食は油でいためたご飯と、ゆで卵です。

ラクダは葦の葉を食べています。羊は草をかみます。

ニワトリは残ったご飯をつついています。

二匹の犬は、あたえられた肉を食べたあと、追いかけっこをして遊んでいます。 |

夕暮れ、ラクダは砂の坂をくだる

|

「これらのたくさんの動物や荷物は、みな自分のものだ。砂漠横断という自分の目的をはたすためのものだ。」

と考えると、ヘディンはとてもうれしくなるのでした。

谷の表面には水はなかったのですが、一メートルほど掘ると水が出てきました。

余りいい水ではなかったのですが、皿を洗ったり卵をゆでたり体をふいたりするのにはこの水を使うことにし、鉄のタンクの水はなるべく使わないようにしました。

四月十一日、昨日キャンプ地について、荷物をおろすのはすぐできたのですが、今日、荷物を積みこむのに思いのほか手間どって、二時間もかかりました。

行進が予定より遅れるわけです。

進むに連れて、植物はしだいに少なくなり、高さ五メートルから七メートルぐらいの、砂の丘の中に入ってしまいました。

なるべく低いところを縫うようにして進むのですが、どうしても上を越えなければならないところもあります。

坂を上がり下りすると、時間が余計にかかります。

ラクダはうまく坂を上がり下りするのですが、中にはつまずいて倒れるものもあります。

倒れると荷物をはずしてやっておこし、また荷物をくくりつけるのです。これも面倒なことです。

砂の湿ったところがあったので掘ってみると、一メートルたらずで水が出てきました。

昨日掘った水と同じようににごっていますが、それでも水が出ることは心強いことです。

四月十二日、初めは砂地だったのが、進むに連れて草原になりました。前に人が通ったことがあるのでしょう。

ラクダの足跡が残っています。

ヘディンたちのラクダは、もうすぐ草のないところに達することを知っているのか、一生懸命に草を食べています。

今日のキャンプ地でも井戸を掘ってみました。しかし二メートルも掘ったのに水が出ません。

犬とニワトリは、人が井戸を掘るのを見にきます。

人間が何のためにこんなことをするのか、彼ら動物も知っているようです。

二時間ぐらいたつと、さっき掘った井戸に水が浸み出して、底に少したまりました。

四月十三日。朝おきてみると、井戸には水が十五センチほどたまっていました。

この日の進路には時々ポプラの木がありました。

日が照りつけて暑いので犬たちはポプラの木陰へ行き、上の熱い砂をかきのけ、冷たい砂に寝転んで休むのでした。

ヘディンの部下の中では、イスラム・ベイが一番ヘディンの信用を得ています。

一方、ヨルチはこの砂漠のことは自分がもっともよく知っていると思っています。

二人は仲がよくありません。この晩、二人は大喧嘩をしました。ヨルチはヘディンのところに来ていいました。

「私がこっちへ進もうとしても、イスラム・ベイがいうことをきかないのです。

彼がそうするなら、私はここから帰らせてもらいます。」

ヘディンは答えます。

「そうか。それでは前渡した一ヵ月分の給料を返してもらおう。」

こういわれると、ヨルチは困ってしまい、

「どうか一緒に連れていってください。」と頼むのです。ヘディンは、

「今後は、絶対にイスラム・ベイの命令に従うのだぞ。」といいふくめて、ヨルチを許してやりました。

ヨルチはもともと悪い男でしたので、これからもほかの人と喧嘩をしないかと、ヘディンは心配でした。

ヨルチはそれからもう喧嘩はしませんでしたが、イスラム・ベイやほかの人と口をきかなくなり、いつも一人きりでおり、夜も皆から離れて寝るのでした。

「ヨルチは、私たちをわざと間違った方向へ連れて行こうとしているのではありませんか。」

と、ほかのものはヘディンにいいましたが、その時のヘディンには砂漠についてのヨルチの知識が正しいかどうか、まだわからなかったのです。

この日は一メートルほど掘ると水が出ました。

犬は喉が乾いているので、掘った穴にすぐとびこもうとするので、犬をしばりつけておかなければなりませんでした。

四月十四日。犬がどうしたのか騒ぎたてます。一行から遠く走って行き、十五分も戻ってきません。

戻ってきたのをみると、全身ぬれねずみです。犬は水を見つけたにちがいありません。

ヘディンたちが前進していくと、はたして水たまりがありました。

カシム・アクンが飲んで、「蜂蜜のように甘い水です。」といいます。

そこで今晩はここに泊まることになり、人間も動物も、このおいしい水をたくさん飲みました。

本当にきれいな水で、どんどん湧き出ているのです。

水にめぐまれたこのキャンプで、ヘディン一行はぐっすり眠ったのでした。

四月十五日。この日は休息日とし、荷物を整理したり洗濯したりしました。

また、タンクにきれいな水をいっぱいつめました。

四月十六日は、特別のこともなく前進しました。

十七日、少し進むと北の方に山が見えてきました。

しかしいくら進んでも、山はぼんやり見えるだけで、中々近づきません。

また北の方に煙のように立ちのぼる向い雲が見えました。

ヨルチはこう説明しました。

「あの山はマサール・ターグ山脈です。

また雲は、その山脈の近くを流れるヤルカンド川の水か、またはその水蒸気が、青空に映ったものです。」

一行があとでそこに近づいてみると、ヨルチのこの説明は、正しいものであることがわかりました。

十八日、一行はポプラの林の中を進みます。

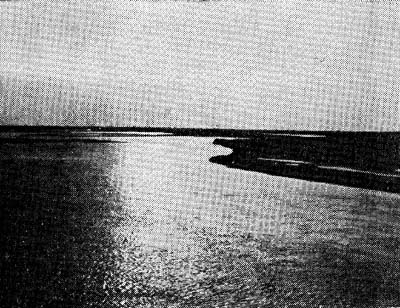

そこここに水たまりがあるので、井戸を掘る必要はありません。思いがけず湖のほとりに出ました。

まわりには木がいっぱい、青々と茂っています。

しかも湖の岸には人間や馬の足跡が見られ、焚き火のあとも残っているのです。

ここはマラル・バシイの住民が、家畜に草を食わせに連れてきたり、焚き木を取りに来たりするところに違いありません。 この湖はヤルカンド川の水が、夏の間に増えてたまったものです。

幅の一番広いところは、三キロもあります。

湖をすぎてさらに進むと、葦(あし)の草むらに入りました。その次は密林です。

斧で枝を切り開いて進まねばなりません。そのため、だいぶん時間をとられました。その夜は砂丘を見つけ、そこにキャンプすることにしました。 |

湖の畔のキャンプ

|

このあたりに人が住んでいて、この地方の地形を教えてくれはしないかと、火を燃やしてみましたが誰も来ませんでした。

十九日と二十日はマサール・ターグ山脈の中を進みました。

ポプラの木がはえ、葦がしげっています。

ところどころに湖があります。夕方、ヘディンは岡の上にのぼってみました。

山の色はしだいにすみれ色にかわり、湖は濃い紺色(こんいろ)になりました。

太陽が沈んでいくと、山も湖水も薄いもやにつつまれ、あたりは静かで平和そのものです。

耳に聞えるのは、蚊と虻(アブ)のとぶ音と、湖の中で鳴く蛙の声、遠い空をとぶ雁の鳴声、それに葦の中に座っているヘディンたちのラクダの鈴の音だけです。

ヘディンはこの静けさと美しさの中に、ひたっていました。

これからあの暑い水のない砂漠へ入って行こうとする彼にとって、なんと落着いたやすらぎだったことでしょう。

このあとの苦しい砂漠の旅で、ヘディンはいつもこの景色を思い出すのでした。

この日の夕食はジャガイモの揚げもの、羊の肉のスープ、茶でした。イスラム・ベイが用意したものです。

二十一日、湖のほとりに人間がいるらしいことがわかりました。人間の足跡や車の跡が見つかったのです。

ヘディンが部下をやって探させたところ、一人の男がいました。

この男はマラル・バシイ⑥からここへ、塩をとりにきているのです。

ここの山では、塩がたくさんとれるらしいのです。

ヘディンは、さっそくこの男にいろいろ訊ねました。

「マラル・バシイはここからどの方角で、どのくらい離れているかね。」

彼は北西を指さし、

「二日歩いたところにあります。」

「ここから南の方を知っているかね。」

「ここから南は砂ばかりです。水は一滴もありませんね。」

「その砂漠の名は、なんというのかね。」

「タクラマカンといいます。」

二十二日、マサール・ターグ山脈の中を南東に進み、その端まできて、ヘディンははしにある山の上にのぼって、あたりを眺めてみました。

山脈はここで切れています。

だからプルジェワルスキーがコータン川のほとりから見たマサール・ターグ山は、このマサール・ターグ山とはつながっていない全く別の山なのだということが、ここではっきりしました。

ヘディンの立っている山の南東・南・南西の方向にあるものは、草も木もない砂漠だけです。

地平線は、ただ一直線に伸びています。

夕方、ヘディンは部下をみな集めて相談しました。ヨルチは自信ありげにいいます。

「ここから東へ四日も進めば、コータン川に着きますよ。」

ヘディンが持っているロシア製の地図によると、今の地点からコータン川まで約百二十キロあり、一日約二十キロ進むとしに、六日で行ける計算になります。

そのうえ、川から二日の道のりのところでは、井戸を掘ると水が得られるはずだと、ヘディンは考えました。

それならヨルチのいうように、四日分の水さえあればよいことになります。

ヘディンは大事をとって十日分の水⑦を持っていこうと思い、タンクに十日分の水を入れるようヨルチとカシム・アクンにいいつけました。

ラクダはそれまで二十五日分の水を背負っていたのですから、ずっと楽になりました。

二十三日、南東に向かって進んで行くヘディンの前には、砂漠がまるで大洋のように波うって、はてしなく広がっています。

砂丘はしだいに高くなり、二十メートルから、高いものは三十メートル以上もあります。

そこをとおるには、砂丘をさけてまわり道をするか、まっすぐ砂丘を上りおりして行くかしなければなりません。

そうすると、実際に歩く距離は、平地の場合よりもずっと長くなります。急な傾斜の坂もあります。

ラクダが転ぶと、荷物をおろしに、起してやらねばなりません。

また、ラクダが砂の坂をすべりおりるとき、砂で足が埋まって、動けなくなることもあります。

中々思いどおりには進みません。

このあたりまでくると、今までところどころにあった固い粘土の土地はありません。

固い粘土地なら、速く歩けるのです。

葦もこのあたりでは、はえていません。

何の草も見あたりません。

ただ砂、また砂、黄色のこまかい砂ばかりです。

双眼鏡で四方を見まわしても、砂が波うってどこまでもつづいているだけです。空には鳥も飛んでいません。

地面にはシカやカモシカの足跡も見られません。

マサール・ターグ山脈も、ついに見えなくなってしまいました。

ヘディンたちの二匹の犬は、砂漠の暑さにひどく苦しんでいました。そして一匹はとうとうどこかへ行って、見えなくなりました。 |

砂丘はしだいに、高くなる

|

おそらく、一行について行くと死んでしまうかもしれないと思って、水のあるマサール・ターグ山脈の方へ、帰って行ったのでしょう。

もう一匹の犬は一行に忠実についてきましたが、かわいそうに途中で砂漠の上で倒れてしまいました。

その晩は砂漠の上での初めてのテントをはりました。土を掘っても水は出ません。

地上で人間が住むのに、こんなひどいところはないでしょう。皆だまっていて、笑いもしません。

ラクダもじっとしているのか、鈴の音もたまにしか聞こえません。

ただその長い呼吸が重苦しく鳴るだけです。

ふと見るとテントの中で、灯のまわりを二、三匹の蛾(ガ)がとび回っています。

この小さい動物は、ヘディンたちの荷物にとまって、ここまでついてきたのです。

しかし、彼らはいつまで生きていられるでしょうか。

2.4 水がない! top

二十四日、ヘディンの一行はマサール・ターグ山脈を離れてから、南東に向かって進んでいました。

もしかしたら、マサール・ターグ山脈が南東の方向で、いったん砂漠の中にかくれて、再び姿を現すのではないか、もしそうなら、その山脈に沿って進めば、水に困ることはないとヘディンは考えていたからです。

ところが何日たっても、いっこうに山らしいものが見えてきません。

そこでヘディンは、マサール・ターグ山脈を求めることをやめ、真東に向かって進み、なるべく早くコータン川にたどりつこうと決めました。

イスラム・ベイが一行の先頭にたって進みます。

一番通りやすいコースをさがすため。彼は砂丘の上へのぼって東の方をながめます。

彼は手をひたいにかざして、じっと東の方を見ています。

その姿を見て、ヘディンはとても不安になるのです。

イスラム・ベイは、いいコースを発見できないのです。

うなだれて、一行のところへ戻ってきていう言葉は、

「ヘチ・ヨリ・ヨック。」(絶対に進むことができない。)

「ヘル・タラフ・ヤーマン・クム。」(どこを見ても、憎たらしい砂ばかりだ。)

「クム・ターグ。」(砂の山だよ。)

一行は、しばしば立ちどまって水を飲みました。飲んでもすぐ汗になって出てしまいます。

タンクの水は熱く、三十度もあります。

それまでは日よけに葦でおおってあったのですが、その葦をラクダに食べさせてしまったので、鉄のタンクはとても熱くなっているのです。

あるところに平たい地面があって、一行はやれやれと元気をだしましたが、それから先はまた大波のような砂丘がどこまでもつづくのです。

ラクダたちは弱ってきました。急な坂へくると、人聞かおしてやらないと上がれません。

つまずいて転ぶと、中々起上れなくなりました。

「砂漠の船」といわれるラクダがこのように弱っては、砂漠の旅行は大変危険です。この日はたった十三キロ進んだだけです。

夜のテントの中で、皆がしょんぼりしているとき、イスラム・ベイは、皆を元気づけようとしていいます。

「砂なんてたいしたことないよ。ヘディンさまと一緒に冬のパミール高原を超えたときは、雪と氷で大変だったよ。

それにくらべれば砂の上の旅なんか、楽なものだ。」

二十五日、朝ヘディンは大変なことに気が付きました。昨日からタンクの中で水がゆれている音がするのです。

タンクには水がいっぱいあって、ゆれて音をたてるはずがないのです。

それでヘディンがタンクのふたを開けてみると、おどろいたことに水は底の方に少ししか残っていないのです。

たった二日分しかありません。ヘディンはすぐ部下をよんで訊ねました。

「水のことはヨルチがやったことです。」と彼らはいいます。

そこで、ヘディンはヨルチをよび、

「十日分の水をタンクに入れよと命令したのに、どうしたのか。」と叱りました。

ヨルチは答えました。

「四日間進めば、また水を得られるのですから、四日分の水で充分だと思いました。」

ヘディンの計算でも、四日分の水で充分なはずでした。

だからこれ以上、ヨルチを攻めませんでした。攻めてみたところで、どうにもならないことなのです。

この日からヘディンはラクダからおりて、歩いて進むことにしました。

ラクダを少しでも楽にしてやるためと、部下をはげますためです。

夕食もしだいに粗末なものになりました。

ヘディンはお茶とパンと缶詰だけ、ほかのものはお茶とパンと煎った麦粉だけです。

二十六日、夕方、ふと思いついて井戸を掘ってみることになりました。

カシム・アクンが一生懸命に土を掘ります。ヨルチは、

「水は出ることは出るが、百メートルも掘らなきゃならないよ。」などといいます。

しかし掘るうちに、土がしめってきました。ヘディンも手伝いました。

二時間もかかって、二メートル余りも掘りました。

水はまだ出ませんが、湿った土をボールのようにまるめて、顔にあてて冷やすことはできます。

喉がかわくと、タンクの水を飲みました。

大切な水ですが、もうすぐ水が湧き出て、タンクをみたすことができると思ったからです。

カシム・アクンはしだいに深く掘っていきます。みな穴のそばにきて、じっと見つめています。

突然カシム・アクンは「アッ」と叫んで、土を掘る鍬(くわ)をなげだし、穴の底に倒れてしまいました。

「どうした。何がおこったのだ。」

と皆が叫びますと、カシム・アクンの気味の悪い、うなるような声が、深い暗い穴の底からひびいてきました。

「クルック・クム。」(乾いた砂だ。)

さっきの湿った土は、雨か雪がしみこんだもので、地下水によるものではなかったのです。

水がでない⑧となると、皆どっと疲れてしまいました。 |

水がなくて疲れきった人間とラクダ

|

その晩は互いにものもいわず、顔を見合わすことも避けに、さっさと寝てしまいました。

タンクの水は一日分しか残っていません。あと何日で彼らはコータン川にたどりつけるでしょうか。

二十七日、二頭のラクダがとうとう倒れて、動けなくなりました。

苦しんで死ぬより、いっそ鉄砲で射ち殺してやるほうがラクダのためだとも考えましたが、もしその日のうちに水が見つかれば、助けに来るつもりで、砂の上においたまま進みました。

結局その日に水は見つからなかったので、二頭のラクダはもがきながら死に、砂の中に埋まったでしょう。

ヘディンはそのことを思いながら、心が傷むのでした。

その夜のテントの中で、人々はこんなことをいいました。

まずモハメッド・シャーは、

「我々はテレスマート(魔力)に取付かれているから、この砂漠から抜け出せないのさ。」とはっきりいいます。

イスラム・ベイは、

「まずラクダがみな死んでしまうだろう。その次は人間の番だ。」と、こんな怖ろしいことをアッさりといいきります。

それにたいしてヘディンは、

「いや、我々はこの砂漠の中で、絶対死なんぞ。」といいます。

いじわるのヨルチは、こんなことをいいます。

「旦那さまが持っている羅針盤がいけないのです。そんなものを使うと、同じところをグルグル回っているだけです。」

ヘディンはヨルチに、羅針盤は方向をきめるのに頼りになるものだと説明してやりましたが、ヨルチにはわかりません。

「この砂漠にはテレスマートがいるのです。そんな道具が何の役にたつものですか。」

二十八日。この日はすごい風がふきました。

この風が砂を巻上ます。これが「砂嵐」です。太陽がかくれて、真っ暗になります。

体にふきつける風と砂で時には前進をはばまれ、息もできなくなります。

前進するにも、前を行くものの姿がはっきり見えず、その足跡もすぐ消えてしまいます。

仲間からはぐれたら大変です。はぐれてしまったら、呼んでもその声ははげしい風の音に消されてしまいます。

ラクダがまた一頭倒れてしまいました。

その日のキャンプ地に、重い荷物を皆な残して行くことにしました。

ひとまとめにして上を絨毯(じゅうたん)でおおい、目じるしのため旗をつくって立てました。

荷物を取りに帰るときのためです。持って行く食料は水分の多い缶詰をいくつかと、水のタンクだけです。 |

砂嵐のなかを進む

|

二十九日も一日中砂の上を歩きつづけました。

三十日。イスラム・ベイは、ヨルチがこっそりタンクの水を飲んでいるのをみつけ、ひどく怒ってヨルチを投げたおし、さんざん殴りつけました。

ヘディンはあわててイスラム・ベイをとめました。

もう水はほんの少ししか残っていません。

昼に、残った水で皆が口をぬらしました。

そして、夜に最後の水を皆で分けあって飲むことにしていました。

ところが行進中に、カシム・アクンとモハメッド・シャーが、残った水を全部飲んでしまいました。

一行の水は、これで完全になくなったのです。

五月一日、なにか飲むものがほしいと、ヘディンは燃料用の石油を飲んでみました。

ところが喉の乾きはなおるどころか、かえって焼けるようにカラカラになったのです。

みな歩いては倒れ、また起上ってはヨロヨロと足をはこびます。

夜、ヨルチはヘディンのところへ来ました。歩く元気もなく、這(は)ってきたのです。

泣きながら頭を下げて、

「旦那さま。水をください。水を、」

といいます。ヘディンが、

「水があるはずないじゃないか、さっきおまえがこっそり飲んだだろう。

おまえは私より、たくさん水を飲んでいるんだ。」

というと、哀れなヨルチは泣きながら、這(は)って出て行くのです。

飲めるものは何でも飲んでみようと、今までどうにか一行についてきた羊を殺し、その血を飲もうとしましたが、臭くて喉を通りません。

さらに気違いみたいなことですが、ラクダの小便に砂糖を入れて飲もうとしました。

これもどうしても飲めません。ひどい喉の乾きで、みな頭がおかしくなっているのです。

夜になって、モハメッド・シャーは倒れて動けなくなりました。

ほかの人も疲れ切っているので、助けることができません。

ヘディンたちは気の毒なこの老人を、砂の上において行くほかないのです。

ヨルチも歩けなくなりました。

一行がこんなに苦しむのは、ヨルチが主人の命令に背(そむ)いて四日分の水しかタンクに入れなかったからです。

しかしヘディンは死にかかっているこの哀れな男を、攻めようとはしませんでした。

攻めてみたところで、どうにもなりません。これ以上、この男を苦しめたくないと、ヘディンは思いました。

そして、「頑張って私についてこい。」と励ましました。

しかしヨルチは、とうとう立つことができませんでした。

イスラム・ベイも疲れて座り込んでしまいました。

ヘディンは、「少し休んでから、私の足跡をたどってこい。」といいましたが、イスラム・ベイは返事をする元気もなく、ぼんやりしています。

「彼も駄目なのか。」とヘディンは思いました。

二日、前進するのはヘディンとカシム・アクンの二人だけです。昼間はとても暑いので、砂に穴を掘り寝ています。

そして夕方から歩き始めるのです。東へ東へと倒れては歩き、倒れては歩きます。

三日、タマリスクの木⑨を見つけました。タマリスクは砂漠にはえる低い木です。

長い根で地中の水を吸い上げます。ヘディンたちは久し振りで生き物に出会ったのです。

こんな砂漠の中に生きている物があるということは、ヘディンたちをとても力づけました。

さらに進むとポプラの木が三本はえていました。その落ち葉を集めて火をつけました。

コータン川の付近にいる人に助けを求めるためと、あとに残っているイスラム・ベイの目じるしとするためです。

四日、カシム・アクンも弱ってきました。二人はしゃべる元気もありません。

日が沈んでから、ヘディンは一人で歩きはじめました。

五日、カシム・アクンが元気を取戻して、ヘディンに追いついてきました。

朝、暗いうちから二人は歩きはじめます。 |

初めて出会ったのタマリスクの木。ヘディン(右)とカシム・アクン

|

ヘディンは喉がカラカラに乾き、手や足も自由に動きません。

目も乾いて、開けたり閉じたりするのも大変です。

カシム・アクンも舌は乾いて真っ白になり、顔はやつれはて体中が震えています。

それでも頑張ってヘディンのあとについて歩いて行きます。

2.5 水を求めて top

太陽がのぼりました。二人は東の地平線を眺めました。地平線が今までと違うのです。

今までの地平線は砂丘がつらなって、のこぎりの歯のようだったのですが、いま見えるのは、まっすぐの線なのです。

もう少し近づいてみると、地平線上に黒いものがつづいているのです。

そうです。これこモコータン川ぞいの林なのです。ヘディンたちはコータン川に近づいたのです。

午前五時、二人はポプラの林の中に入りました。すぐに水を探さればなりません。

しかし二人は疲れ切っています。カシム・アクンはとうとう倒れてしまいました。

もう、ものも言えないでヘディンに、「水を探して飲んでください。そして私にも水を持ってきてください。」ということを手真似で伝えるだけです。

ヘディンは重い足をひきずって歩きます。手首の脈をみると、ほとんどないぐらい弱くなっています。

そして眠くなりました。

「ここで眠ったら、再び目をさますことがないかもしれない」と思って、なおも水を求めて歩きまわりました。

ありました。やっと川がありました。鴨がとびたつ水音がきこえます。

ヘディンは川岸⑩に立ちました。冷たいきれいな水をいっぱいたたえた川が、そこに流れていたのです。

ヘディンは水を飲む前に脈を測ってみました。一分間、四十九しかありません。

たった一つ今まで持ってきた空缶で、水をすくってそろそろと飲みました。

脈は五十六になりました。枯木のようにカサカサだった手も、人間の手らしくなりました。

体の皮膚はカチカチになっていたのが、伸び縮みするようになりました。

額(ひたい)に汗も出るようになりました。

充分に水を飲んだヘディンは、途中で倒れているカシム・アクンを助けねばなりません。

空缶では小さすぎて、水が充分はいりません。

どうしたものかと考えたすえ、自分がはいている長靴に気が付きました。防水靴ですから水が漏れません。

ヘディンは両方の靴をぬいで水をみたし、カシム・アクンのいるほうへ行きました。

彼はヘディンとわかれたままの姿勢で、ぼんやり寝ていました。

彼はヘディンがさし出した靴の中に、何が入っているのかわかりませんでしたが、ヘディンが靴をゆすって水の音をさせると、「おお」と叫んで口をつけ、一気に一つを飲みほし、もう一つの靴に口をあてました。 |

カシム・アクンを助けつため、長靴に水を入れて運ぶ

|

2.6 砂漠横断成功 top

六日と七日、二人は人間を探しましたが、中々見つかりません。

八日、やっと人間の住むところへ来ました。羊を飼っている男がいるのです。

ヘディンが、「サラーム・アレイコム。」(こんにちは、)と挨拶すると、その羊飼いはギョッとして立ちすくみ、口をあけてポカンとしているのです。

無理もありません。ヘディンは髭だらけ、服はボロボロ、青いサングラスをかけているのです。

幽霊が出たのかと思ったのでしょう。

ヘディンはその羊飼いの男に砂漠を横断してきたことを話し、一週間何も食べていないのでパンをくださいと頼みました。

男はもう一人の老人を連れてきてヘディンを家へ案内し、パンと羊のミルクをくれました。

次の日、三人の商人がヘディンを訪ねてきました。

彼らの話によると、途中で男が半死半生で倒れているのを見つけ、水を飲ましてやったというのです。

ヘディンは、この男はイスラム・ベイにちがいないと思いました。

イスラム・ベイは三人の商人に旅行のいきさつを話し、スウェン・ヘディンという人を探してくれと頼みました。

そこで三人は、ヘディンを探してここまで来たわけです。

また三人の話によると、イスラム・ベイは一頭のラクダに荷物を積んでいるとのことで、ヘディンはとても喜びました。

五月十日、イスラム・ベイは迎えにいったカシム・アクンと一緒に、ラクダを連れてヘディンのところに着きました。

イスラム・ベイはうれしさの余り、土の上に体をなげだし、ヘディンの足をだいて泣くのでした。

それから二人は、離れていた間のことを話し合いました。

イスラム・ベイは商人に水を飲ませてもらってから、ヘディンの大切な荷物をたった一頭残ったラクダに積んで、あとを追ってきたのでした。

その夜は、羊飼いの小屋でヘディンたちは楽しい食事をとりました。

田舎のことですからたいした食べ物はないのですが、飲まず食わずの何日かのあとのことですから、大変なごちそうでした。

ヘディンは脈を測ると、六十になっていました。

それから三日すると、平常の七十二に戻ったのです。

タクラマカン砂漠横断というヘディンの冒険は見事に成功しました。

しかしこのコースでは、昔の町のあとは発見されませんでした。

町の発見はその次の時のタクラマカン秒漠縦断でなされたのです。

ヘディンの一行は一八九六年一月十四日、コータンを出発し、ケリヤ川⑪にそって北に進み、二月二十三日、ジャー・ヤールについたのですが、その途中、コータン川とケリヤ川の中間で、古い町が壊れて半分砂に埋もれている⑫のを見つけました。

何百もの家があります。砂の中から仏像が出てきました。

壁にかかれた人間の顔は、モンゴル人やトルコ人でなく、アーリア人(昔のインドやペルシアの人種)です。

このことから、この町がどんな文化をもっていたかが、大体わかります。

しかしスウェン・ヘディンは地理学者であって、考古学者ではありませんから、この町の跡を掘ってみませんでした。

ヘディンとしては、いつの頃か栄えていて、今は死の砂の中に埋もれている町があることを、世界中の人に知らせるだけで充分だったのです。

3 トランス・ヒマラヤ山脈の発見

top

3.1 未知の国――チベット

皆さんは「トランス・ヒマラヤ山脈」を知っているでしょうか。

「ヒマラヤ山脈」なら知っているとおっしやるでしょう。

ヒマラヤ山脈はインドの北にある大きな山脈で、その中には世界で一番高いエベレスト山やそのほか、八千メートル以上の高い山がいくつもあります。

「トランス・ヒマラヤ」とは、「ヒマラヤの向こう」という意味です。

インドから見てヒマラヤ山脈の向こう、つまり北側にある山脈です。地図にちゃんとのっています。

このトランス・ヒマラヤ山脈を発見し、この名をつけたのが、スウェン・ヘディンなのです。

また、皆さんはインダス川を知っているでしょう。

パキスタンの国の中を流れ、首府カラチのあたりでインド洋に流れこむ大きな川です。

この川は昔から有名です。今から四千五百年も前に、この川の付近に文明が栄えていました。

モヘンジョダロ・ハラッパなどというところから、その頃の町が掘りだされています。

また紀元前四世紀にはギリシアの英雄アレクサンドロス大王が、インダス川まで攻めてきました。

ずっと下って紀元後十三世紀には、モンゴルの英雄ジンギス・カンもこの川のあたりまで来て、戦争しています。

また「インド」という名前は、「インダス」からきているのです。

大昔、この付近の住民はこの川を「シンドゥ」(「川・海」という意味)とよんでいました。

「シンドゥ」から「インダス」となり、また「インド」という言葉ができたのです。

古い文明をそだてたこのインダス川はどこから流れてくるのでしょうか、それを一番最初に考えたのは、アレクサンドロス大王でした。

彼はかなり遠くまでこの川をさかのぼって行き、その水源を見つけたつもりでいました。

しかし、本当は彼は水源から数百キロも手前までしか行っていなかったのです。

その後、インド人でこの川の水源を探検しようとした人がありましたが、誰も水源にまで達することはできませんでした。

アジアの地図を開いてみると、その真中に広い茶色い部分があるのが目に付きます。

これがチベット(西蔵)高原です。ところどころに湖があるだけで、町のしるしはありません。

濃い茶色なので、土地がかなり高いことがわかります。

こんなところに人が住んでいるのだろうかと思われます。

しかし、いま私たちがチベットの地図を見て、山や湖がかかれているのだから、誰かがそこへ行って、測量して地図を作ったのにちがいありません。

いま私たちが見るチベットの地図を作るのに、もっとも大きな仕事をしたのが、スウェン・ヘディンなのです。

ヘディンはタクラマカン砂漠を南から北へ横切り、一八九六年二月二十三日、ジャー・ヤールに着きました。

彼はそこから東に進み、砂漠の東の端まで来て、そこから今度は砂漠の南の端をつたって、その年の夏、コータンに帰ってきました。

それからヘディンの探検はチベットに向けられます。

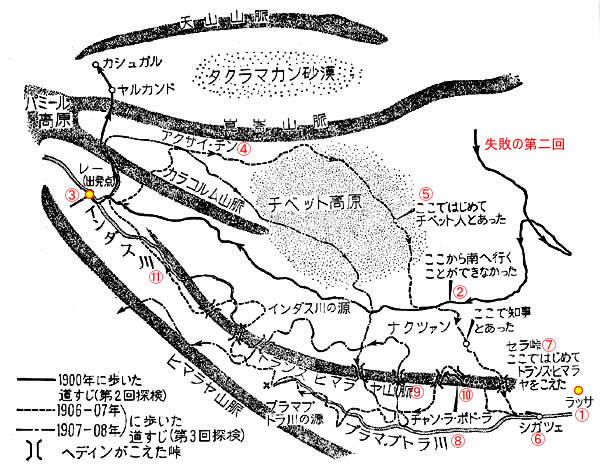

ヘディンのチベット探検は三回にわたって行なわれました。

3.2 第一回チベット探検 top

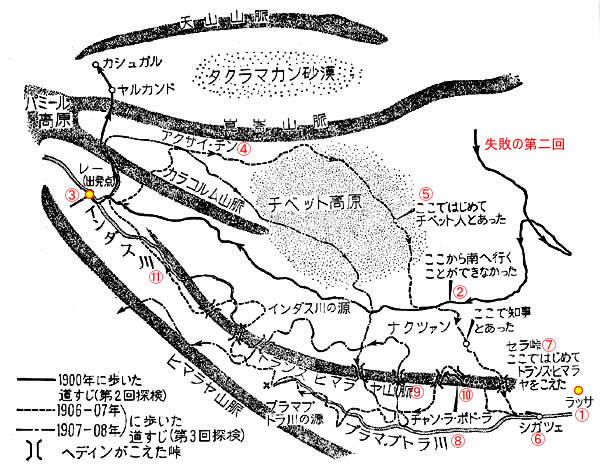

第一回は一八九六年夏。コータンを出発してチベットヘ向かいました。

このときもイスラム・ベイがヘディンを助けました。

今回は余り南へ下らず、チベット高原の北部を東に進み、青海(ココ・ノール)という湖をへて、黄河に出て中国の都北京まで来ました。

そこからヘディンはスウェーデンへ帰ります。

3.3 第二回チベット探検 top

第二回のチベット探検は、一八九九年の夏から始ります。イスラム・ベイがまたヘディンのお供をします。イスラム・ベイはそれまでの探検でヘディンを助けた手柄によって、スウェーデン国王オスカー二世陛下から、勲章を授けられました。ヘディンの目的地は、チベットの中心地ラッサ①でした。そこには、ダライ・ラマがいます。

ダライ・ラマはチベットの宗教であるラマ教の最高の人であるばかりでなく、チベットの政治支配者でもあります。

ところがラッサヘは外から中々入れません。

そこはチベット高原やヒマラヤ山脈に囲まれて交通が不便だし、またチベット人は外国人が入ってくるのを嫌うからです。

ヘディンはヨーロッパ人で、キリスト教徒です。まともに行ったのでは、追いかえされます。 |

チベット探検の足どり

|

そこで、ヘディンはモンゴル人のラマ教徒(モンゴル人は多くラマ教を信じていました)に化(ば)けて、ラッサヘお参りするという名目で、チベットへ入り込んで行ったのです。

あと数日でラッサに着く②という時にチベット人にあやしまれ、ナクツァン州知事、ラゼ・ツェリンの取り調べを受け、とうとうヘディンがヨーロッパ人であることがばれてしまいました。

しかし、ヘディンがチベットにたいして、何の悪意も持っていないことがわかったので、ヘディンは殺されるようなことはありませんでした。

しかし、ヘディンの一行はラッサに入ることができず、チベット軍隊にまもられて旅行し、チベッドから出なければなりませんでした。

ヘディンがストックホルムの自分の家へ帰りついたのは、一九〇二年七月十七日でした。

3.4 第三回チベット探検 top

それから三年間、ヘディンは本国で第三回チベット探検を考えつづけました。

朝、目をさますと、ラクダの鈴の音が聞えるような気がしました。

風の音をきくと、タクラマカン砂漠やチベット高原を思いだすのです。

前回のチベット入りは役人に妨げられて、充分な探検ができませんでした。

その頃のもっとも新しい地図を見ても、チベットの部分は真っ白で、何にもかかれていません。

そこにどんな山や湖や川があるか、どんな人が住んでいるか、何にもわかっていません。

ヘディンはそれを調べたいと思いました。

危険な旅に向かって故郷を離れるのは、つらいことです。

しかし、辛抱しなければなりません。

一九〇五年十月十六日、ヘディンはストックホルムの家をあとにしました。

彼がパミール高原・タクラマカン砂漠の探検旅行に出発したのが、一八九三年十月十六日でしたから、あれからちょうど十二年たっています。年も四十才となりました。

ヘディンはまずインドへ行きました。ここで準備を整えて、チベットへ入るつもりだったのです。

ところが面倒な問題がおこりました。

その頃『インドはイギリスの領地で、イギリス人のインド総督が支配していました。

チベットは、一応は中国の清朝の領地ということになっていました。

ところが清朝の力が弱く、チベットを完全に支配することができませんでした。

このチベットを手にいれようとしていたのが、北のロシアと南のイギリスです。ヘディンがチベットを旅行することをイギリスは嫌い、インドにいる彼にたいして、チベットへ入ってはならぬといってきました。

そこでヘディンは考えました。

「インドからチベットの西側を回って、東トルキスタンへ入ろう。

そこは中国領だから、中国政府の許可があればいい。東トルキスタンから南下してチベットへ入ってやろう。

誰も人間が住んでいないのだから、東トルキスタンとチベットの間には国境線なんかない。

だから、チベットヘ少々入りこんだって、かまわないだろう。」 |

ヘディンのチベット入りを嫌うのはイギリス本国の政府だけで、インド総督や総督府のイギリス人役人たちは、ヘディンに対してできるだけの援助をしてくれました。

チベットでは、ラッサのダライ・ラマがモンゴルへ逃げだしており、シガツェというところに住むタシ・ラマ(ラマ教でダライ・ラマの次の有力者)が権力を握っていました。

前にイギリス軍がチベットにせめこんで、イギリスに協力しないダライ・ラマを追いはらったことがあるのです。

そしてイギリスはタシ・ラマの機嫌をとるため、彼をインドへ招待しました。

タシ・ラマがイギリスを好きになっているなら、またイギリス人が気をきかせて、ヘディンを助けるようにタシ・ラマに頼んでくれたら、ヘディンは安全にチベット旅行ができるわけです。

しかしそれだけをあてにしてはなりません。チベットの軍隊や役人にまた、邪魔されるかもわかりません。

そうなったらその時のことです。

とにかくヘディンはどんな邪魔が入っても、今度こそはチベット探検をやりとげるぞという強い意志をもっていました。

イギリスのことわざに「意志があれば道は開ける」というのがあります。

ヘディンはカシミールのレー③で出発の準備をしました。ヘディンを助けるキャラバン(旅行団)の隊長として、レーの人モハメッド・イサが選ばれました。

彼はそれまで何度も、イギリスの探検家のためのキャラバン隊長をつとめたことのある人です。

丈夫な体の持ち主で、部下をよくみちびき、また話の上手ないい男でした。それまでの旅行におけるイスラム・ベイのように、モハメッド・イサは苦しいチベットの旅でよくヘディンを助けました。

ヘディンのすばらしい仕事のかげに、こうしたすぐれたキャラバン隊長があったことを、忘れてはならないと思います。

気象観測を受け持つ人としてアレキサンダー・ロバートという、イギリス人とインド人の混血人がきまりました。

二十三才の青年に、健康でほがらか、しかもひかえめな人柄です。

気象の観測は彼にまかせ、ヘディンは地理の調査に力を入れることができます。 |

気象観測担当アレキサンダー・ロバート 隊長モハメッド・イサ

|

キャラバンの隊員として、モハメッド・イサはラダック地方の人、二十五人を雇いました。

みな元気でほがらかな人ばかりです。

連れて行く動物として馬五十八頭、ラバ(馬とロバの合いの子)三十六頭を買い入れました。

一九〇六年八月十三日、ヘディンの一行はレー③を出発しました。レーには電報局があります。

ここからはインド総督のいるカルカッタや、イギリス首相のいるロンドンへ、通信がすぐ届きます。

しかしここを去ってしまえば、もう誰にもとやかくいわれません。

ヘディンはこれから自分の意志の通り、なんでもできるのです。彼はホッとしました。

高い峠をいくつか越えて進みます。高さは五千メートル以上あるものもあります。

ヨーロッパで一番高い山モン・ブランより高い峠もあります。

人の住んでいないところには土地の名前もないので、キャンプ一号、キャンプ二号という番号をつけ、地図を作ってゆきます。

はるか南にはヒマラヤ山脈が白雪に輝いてつらなっています。すばらしい眺めです。

レーから東北に進んで、アクサイ・チン④という地方に入りました。

ここはインド頷なのかチベット領なのか、あるいは中国領トルキスタンなのか、全くわかりません。

地上に境界の石があるわげでなし、地図に境界線もありません。

イギリス政府は「チベットへ入ってはいけない」といいますが、アクサイ・チンがチベットかどうか、誰も知りません。

またヘディンは、中国領の東トルキスタンへ入るパスポートをもらっています。

しかしそれを見せようとしても、中国の役人はいないのです。

ここに住んでいるのは野生のロバやヤク、カモシカばかりです。

彼らはどの国のものでもありません。風のように勝手きままにどこへでも行きます。ヘディンの一行もそれと同じです。

一行はアクサイ・チンから向きを東にかえます。

今度の旅行で一番心配なことは、馬やラバが寒さにやられに、次々に倒れていくことです。

九月十八日までに、馬十頭とラバ一頭が死にました。馬よりラパが丈夫です。

動物がどんどん倒れていくと、荷物を運ぶのに困ります。

ヘディンはとても心配しましたが、モハメッド・イサは、

「死ぬのは弱いやつで、強いのは死なないから、心配ありません。」といいます。

馬やラバを買おうにも、全く人が住んでいないのです。

そのかわり、ヘディン一行の旅行を邪魔する者もいません。 |

倒れた馬

|

冬が近づいて寒さはしだいにひどくなります。夜、温度はマイナス四十五度まで下がります。

一行は朝と晩の二回しか食事をしません。昼は少し休むだけです。

休んでいる間にヘディンは辺りの景色をスケッチします。

行進のときヘディンはラバに乗り、一マイルごとにノートにその地点を書き入れます。

なにかめずらしいものがあると、それも書きます。ところどころで岩石の標本を集めます。

食事は皆なと一緒にとります。煎(い)った麦粉、カモシカの肉を焼いたもの、お茶です。

夜、ヘディンとロバートは一つのテントでねます。

寝る前にヘディンは昼間のスケッチをかきあげたり、小説を読んだりします。

寝床は一番下にゴムの板、その上に毛布を二つに折ってしきます。

山羊の皮を大きく縫い合わせた物をその上にのせ、ヘディンはその半分の上にして、半分をかけ布団にしてかけます。

その端を下の毛布の下におしこむと、ヘディンの体は袋のように包まれます。

その上に毛布二枚とオーバー二枚をかけるのです。

寝床を作るのは、ラダック人のツェリン(モハメッド・イサの兄)が手伝います。

十一月十二日に、初めてチベット人⑤を見つけました。そして馬や羊を買ったので、荷物を運ぶのが楽になりました。

それから次々に、チベット人に出会います。

彼らから必要なものが買えるし、その辺りの地理を教えてもらえるし、都合がよかったのですが、一行の中にヨーロッパ人がいて、シガツェへ行こうとしていると、役人に報告されてしまました。

はたしてチベットの役人が部下を連れて、ヘディンのテントへやってきました。ヘディンが見ると、その役人は五年前の第二回チベット探検の時、ヘディンを追いかえしたナクツァン州知事ラゼ・ツェリンなのです。

ラゼ・ツェリンは、あの時はチベット政府の命令にしたがって、ヘディンの旅行を妨げましたが、個人的にはいい男なのです。

今度もラゼ・ツェリンは、いいにくそうに口を開きました。

「ヘディンさん。ナクツァン州知事としての私はあなたがたがチベットを旅行することを許すことはできません。」

ヘディンは一生懸命に、ラゼ・ツェリンに頼みました。

しかし、あれやこれやいってみても、ラゼ・ツェリンは承知しません。

ところがその次の日、知事はまたヘディンのところへやってきて、

「いろいろ考えたすえ、あなたがたは旅行をつづけてよろしい。」というのです。

なぜ急に彼の考えがかわったのか、ヘディンにはさっぱりわかりません。おまけにその時、ヘディンにとって、とても都合のいいことがおこりました。チベットで一番えらいタシ・ラマから、ヘディンに手紙が来たのです。ラゼ・ツェリンはびっくりしてしまいました。

スウェーデンの家族や友人からヘディンに届けるための手紙が、インドへついていました。インドにいる親切なイギリス人は、それをチベット旅行中のヘディンに渡すため、タシ・ラマに送りました。

タシ・ラマはイギリスに好意をもっていたので、その通りにヘディンあての手紙に自分の手紙も添えて、使いを送ってきたというわけです。

これでヘディンがチベット旅行を続けられること、シガツェ⑥へも行けることがはっきりしました。 |

ヘディンのテントのなかで州知事と話し合う。

|

3.5 トランス・ヒマラヤ山脈を越える

top

一九〇七年一月二十八日、高い山脈を超えます。

峠の名はセラ峠⑦といい、その高さは五・四二〇メートルもあります。

この山脈の北側の水はチベット高原の湖に流れこみ、南側の水は集まってブラマプトラ川⑧となって、インド洋ヘそそぎます。 これこそ大きな分水嶺(ぶんすいれい)なのです。世界一の分水嶺といってもいいでしょう。

この山脈はそれまでチベット人しか越えたことがありません。ヘディンは、意気揚々として峠にのぼります。

一行はボロボロの服を着たラダック人たちと、疲れ切った馬やラバですが、ヘディンは戦争に勝った大将のような気持ちでした。

そしてこの山脈を「トランス・ヒマラヤ」⑨と名づけました。峠を南へ超えると道はどんどん下へおりて行きます。 |

3.3と同じ地図

|

低くなるに連れて空気が濃くなって、呼吸が楽になり、寒さもやわらぎます。

平地に着きました。平地といっても高さは四千メートル近くもあるのですが。

二月九日。シガツェ⑥の町に入りました。タシ・ラマはヘディンをラマ教のお祭りに招いてくれました。

三月二十七日。一行はシガツェを出発し、もと出発したレー③に向かいます。

途中のコースはトランス・ヒマラヤ山脈を何度も越えるように、ジグザグにとりました。

そして五つの峠を越えました。みな五千メートル以上の高さです。

峠の上は空気がうすく、とても寒いのですが、ヘディンは喜びでいっぱいでした。

ていねいに高度をはかったり、スケッチしたりしました。

その峠の一つの名を「チャン・ラ・ポド・ラ⑩」といいます。「チャン」は「北」、「ラ」は「峠」、「ポド」は「チベット」、特にトランス・ヒマラヤ山脈の南の平地のことです。

だから「チャン・ラ・ポドーラ」というのは「北・峠・南の平地・峠」という意味です。 |

ラマ教のお祭り

|

わかりやすくいうと「北と南の境の峠」ということになります。

この名はトランス・ヒマラヤ山脈の性格をうまく表わしています。

チベット人の話では、「トランス・ヒマラヤ山脈には、『チャン・ラ・ポド・ラ』という名の峠はほかにもいくつもある。

またどんな名前であっても、トランス・ヒマラヤ山脈の峠はみな『チャン・ラ・ポド・ラ』だ。」

といいます。全くその通りなのです。

ヘディンはまた、トランス・ヒマラヤ山脈から流れ出ている二つの大きな川の源をさぐり、それを自分の目で見ました。

一つはインダス川⑪で、もう一つはブラマプトラ川⑧です。

彼はもう一度、一九〇七年秋から次の年の春にかけて、チベット高原とトランス・ヒマラヤ山脈の旅をして、もっとくわしく調べました。

ヘディンのチベット探検の成功の一番の原因は、彼が皆なに愛される人であったことです。探検は一人ではできません。たくさんの人の助けを借りなければなりません。

チベット探検は、探検の中でも一番むずかしいものです。

誰かに邪魔をされたら、失敗します。

インドにいるイギリス人役人も、チベットのタシ・ラマも、ナクツァン州知事も、また部下のモハメッド・イサ、アレキサンダー・ロバート、それにラダック人たち皆がスウェーデン人のスウェン・ヘディンを心から愛し、できるかぎりの援助をしたのです。

ヘディンを中心として、人種や職業の別なく集められた友情の力が、こうしたすばらしい発見を生んだのです。

ヘディンにとって、この探検でたった一つ、悲しいことがありました。

それはシガツェからの帰り、キャラバン隊長モハメッド・イサが急病で死んだことです。

脳溢血でヘディンやロバートの看病もむなしく、全員に見守られて息を引取りました。彼が埋められた上には、立派なお墓が立てられました。 |

モハメッド・イサのお葬式

|

4 さまよう湖――ロブ・ノール

top

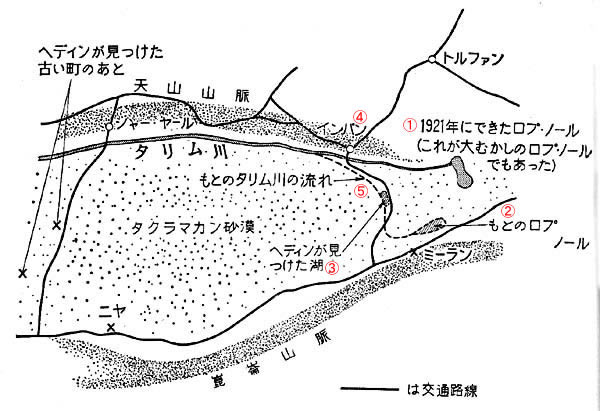

ヘディンが書いた本に『さまよう湖』というのがあります。

あっちこっち動きまわる湖について書いたものです。

そんな湖があるだろうかと、皆さんは不思議に思うでしょう。ところが実際にあるのです。

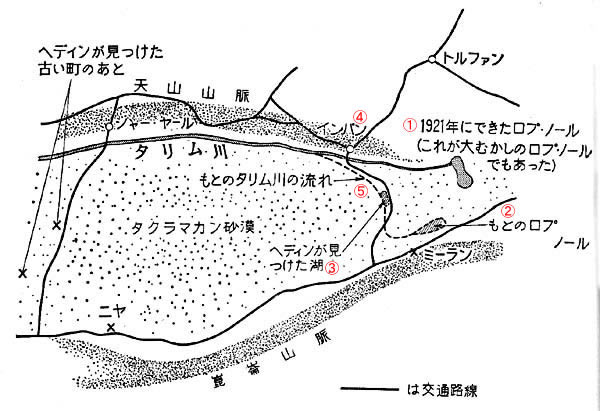

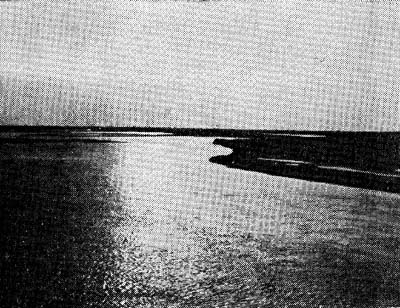

タクラマカン砂漠の東の端に、ロブ・ノールという湖③があります。タリム川がタクラマカン砂漠の北部を東に流れてこの湖にそそいでいます。

この湖は大昔から有名で、今から二千年も前に、中国人はこの湖のことを書いています。

それ以後も、中国のいくつもの本にこの湖のことがでています。これらの本によると、ロブ・ノールはタクラマカン砂漠の南の山脈から四百五十キロ北にあることになっています。

このロブ・ノールを初めて探検したのはロシアの探検家ニコライ・プルジェワルスキーです。

一八七六年から次の年にかけて、彼はタリム川やロブ・ノールを調査しました。

すると、ロブ・ノールは南の山脈からわずか五十キロのところにあるのです。 |

タリム川の流れ――この川がロブノール湖に流れこむ

|

プルジェワルスキーは、こういう意見を発表しました。

「ロブ・ノールが南の山脈から四百五十キロのところにあるというのは、今までの本が間違っていたのである。」

これにたいして、ヘディンの先生であるリヒトホーフェンは、こう考えました。

「プルジェワルスキーが見つけたのはロブ・ノールではなく、別にできた湖であろう。

本当のロブ・ノールは、やはりもっと北にあるはずだ。プルジェワルスキーはそれを見落したのではないか。」

プルジェワルスキーはそれに答えます。

「いや、絶対に見落していない。そんな北に湖はない。」

リヒトホーフェンはヘディンの先生であり、フルジェワルスキーもヘディンが尊敬する人です。

ヘディンはこの謎をといてみょうと決心しました。

一八九六年に彼がタクラマカン砂漠を南から北へ横切り、二月二十三日ジャー・ヤールにつき、そこから東に進んだことは前に書きました。

その時、彼はロブ・ノールのあたりを調べてみました。

そして、プルジェワルスキーのいうロブ・ノールの北に湖があるのを発見し、これが昔からいわれるロブ・ノールではないかと思いました。

ヘディンは第二回チベット探検にとりかかる前に、もう一度ロブ・ノール付近を調査しました。

タリム川はタクラマカン砂漠の北の縁(へり)を東に向かって流れており、砂漠の東の隅で南に曲がり、途中でヘディンのいうロブ・ノールをつくり、さらに南へ下って、最後のところでプルジェワルスキーのいうロブ・ノール②となっているのです。

ヘディンは一九〇〇年、水はないけれどもタリム川から分れて、そのまま東へつづく川筋を見つけました。またこの水のない川の東の方と、プルジェワルスキーのロブ・ノールと高さがほとんど同じであることもわかりました。

これらのことからヘディンはこう主張しました。 |

ロプ・ノールを調べる

|

「こんなに平たい地面では水の流れは変わりやすい。

昔、タリム川は東に流れていた。今は水はないが、そこには水が流れていたのだ。

そしてその流れの行きつくところがロブ・ノールであった。

本に書かれでいるロブ・ノールはこれである。

ところが何百年ものうちに、水の流れが運んできた土でロブ・ノールもタリム川も埋まって浅くなった。

そしてある時、突然タリム川は南へ流れを変え、大昔のロブ・ノール①よりずっと南に、新しいロブ・ノール②を作ったのだ。

リヒトホーフェン先生が『本にあるロブ・ノールは、もっと北にあった』①というのは正しい。

またプルジェワルスキー先生が『今のロブ・ノールはずっと南にある』②というのも正しい。

今のロブ・ノールには、しだいにタリム川が運んでくる土がたまって、埋まっていっている。

昔のロブ・ノールのあたりは、強い風をうけてけずられ低くなりつつある。

まもなくタリム川は、南から東へ流れの向きを変え、昔のロブ・ノールがもう一度湖になるだろう。

ロブ・ノールはまさに『さまよう湖』である。」 |

その後、第一次世界大戦がおこって、しばらくヘディンは探検にでることができませんでした。

そして一九二六年、彼は中国の北京へ行きました。

中国では清朝が倒れて、中華民国ができていました。

ヘディンの探検を政府は許可しません。

なぜならイギリスのオーレル・スタイン(あとで出てきます)、フランスのポール・ペリオ、日本の大谷探検隊などが、中国へ探検にきて、中国の宝物をたくさん持ち出したからです。

しかし、スウェーデンと中国の合同探検隊ならいいということで中国政府と話がまとまり、ヘディンがその隊長となって、二七年に出発しました。

一九二八年二月二十日、ヘディンはトルファンにおりました。

たまたまそこを通りがかった商人と雑談しているうちに、その商人は、

「インバン④では、舟で川を渡りました」というのです。

インバンとはタリム川の昔の川筋で、今は水のないはずの川の近くにあります。

ヘディンは不思議に思いました。

商人はさらにこういいました。

「タリム川は今から七年前(一九二一年)に南から東へ向きを変えた⑤ので、インバン④に渡し場ができています。」

ヘディンはアッと驚きました。

前に自分が予言したことが、見事にあたったのです。

タリム川は東へ流れ、昔と同じところにロブ・ノールができたのです。

ロブ・ノールはやはり、『さまよう湖』でした。

一九三三年、ヘディンは小舟に乗って、新しいタリム川を東へ下りました。

自分の学説が正しかったことを、自分の体で感じとるのです。

学者として、こんなうれしいことはありません。

葦の葉にささやく風の音も、岸をうつ波の音も、ヘディンの成功を祝ってくれるようです。

七年前まで一滴の水もなかったこの地方に、今は草がはえ動物が生きています。

昔のロブ・ノールはよみがえったのです。

スウェーデン・中国合同探検は一九三五年に終わり、四十七冊におよぶたくさんの報告書ができました。

またヘディンはたくさんの旅行記を書きました。そのいくつかは日本語にも翻訳されています。

彼は一九〇八年(明治四十一年)、トランス・ヒマラヤ発見の旅の帰り、日本へも来ました。 |

小舟に乗って湖を調べるヘディン

|

そして明治天皇にお目にかかり、伊藤博文や小村寿太郎などの政治家にも会い、また講演会を開いて日本の学者に大きな教えを残して行きました。

一九三五年、スウェーデンに帰ってからは、それまでの探検旅行の整理をしていましたが、一九五二年、八十七才でなくなりました。

top

**************************************** |