|

****************************************

Home 概要 ヘディン スタイン リビングストン スタンレー 探検家略伝

Ⅱ スタイン(中央アジア探検2)

中央アジアの砂の中に大昔の家が埋もれていた。

そこから掘り出した多くの物によって、歴史はくわしく書き直された。

1 アジアをめざして

スウェン・ヘディンと同じ頃、同じような場所で学問的探検を行なった人が、イギリスのオーレル・スタインです。

ヘディンは主に地理的な探検をし、また、とてもおもしろい冒険的な旅行記をたくさん書きましたが、スタインの方は考古学者で地味な人柄でした。

スタインは一八六二年十月二十六日ハンガリーの首都ブダペストで生まれました。

ヘディンが一八六五年の生まれですから、スタインの方が三つ年上です。

彼はドイツやオーストリアで勉強したのち、一八八四年、イギリスへわたって、オックスフォード大学や、ロンドン大学で学びました。

ハンガリーという国はヨーロッパにあり、国民はキリスト教を信仰していますが、ハンガリア人はもともとアジアに住んでいたのです。

それがいまから千年余りまえに、アジアからヨーロッパヘうつり住んで、キリスト教を信仰するようになり、ヨーロッパ人みたいになってしまいました。

しかしハンガリー語はハンガリア人がアジアに住んでいたころの特色をもっており、英語やドイツ語、フランス語などのヨーロッパのほかの言葉とは、全く別の言葉であると考えられています。

スタインはこういう国に生まれたので大きくなるにつれて、アジアにたいする興味が強く興ってきました。その頃のイギリスはビクトリア女王が位にあって、世界中にどんどん勢力をのばしていました。 |

ハンガリー生まれのスタイン

|

イギリス人はアジアやアフリカへ出かけていって、探検をしたり領土をひろげたりしていました。

インドはもうイギリスの支配下に入っていました。

イギリスが広く世界中で仕事をするので、イギリス以外の国の人でも、能力さえあればイギリスが雇って、働いてもらうようになりました。

ちょうど現在、アメリカのお金でアメリカ人以外の人が、世界のあちこちで仕事をしているのと同じようなものです。

のちにスタインは帰化してイギリス人になります。

一八八八年、スタインはイギリスの学者の勧めで、今のパキスタンのラホールにある、東洋学校の校長として行くことになりました。

いよいよアジアのことを勉強できるようになったわけです。

一八九九年には、カルカッタにあるイスラム寺院付属学校の校長となりました。

その頃中央アジア、とくに東トルキスタン(中国の新疆(しんきょう)省)は、世界の東洋学者たちの注目の的になっていました。

というのは、この地方は昔はアジアとヨーロッパの交通の要地でしたし、雨の少ない砂漠地帯なので、昔の遺物がくさらないで、そのまま残っているにちがいないと考えられていたからです。

事実、一八九一年にパワーというイギリス軍人が、新彊省のクチヤいうところへ旅行したとき、そこで世界で一番古いお経を見つけました。

この事実が伝えられると、それっとばかり世界各国から学者が出かけて行って、砂の中の宝物を掘り始めたのです。

スウェーデンからスウェン・ヘディンが行って、大きな仕事をしたことは前に書きました。

ドイツからも行きましたし、日本からも京都の西本願寺の大谷光瑞(こうずい)の探検隊が出かけました。

オーレル・スタインもイギリスの援助で、中央アジアの学術調査をしたいと思いました。

イギリスのインド政府もこれを認め、いよいよスタインの活動が始ることになります。

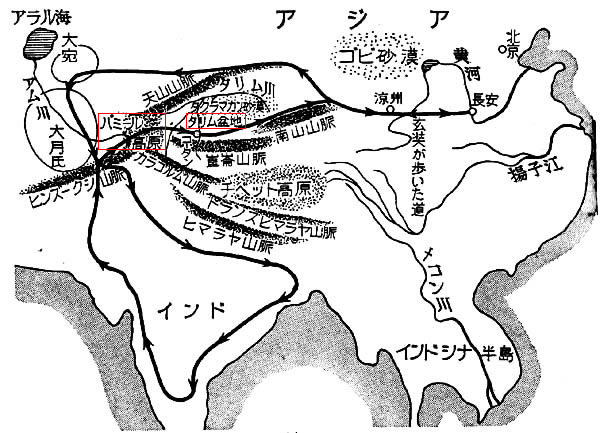

2 中央アジアの地理と歴史

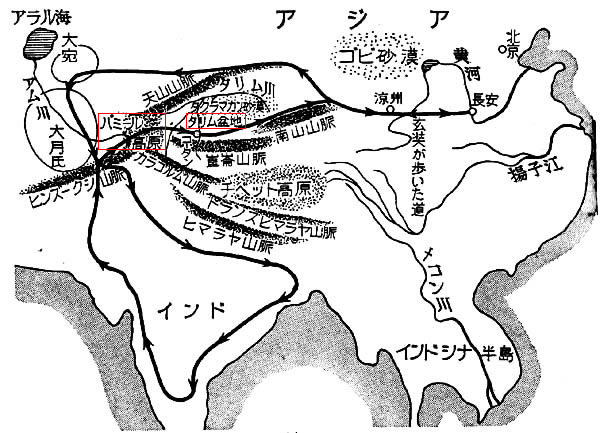

スタインの活動を知るためには、まず中央アジアとはどういう土地なのか、そこでどんなことが起こったかということを、知っておかねばなりません。

スタインは「アジアの一番奥」という言葉を使っています。

アジアの地図を開いて一番奥、つまり海から一番遠いところはどこか、見てごらんなさい。

それはパミール高原の東、東トルキスタン地方なのです。

スタインはこの地方を一九〇〇年から一九一六年にわたって三回、全部で四万キロの道を、馬に乗ったり足で歩いたりして調べまわりました。

スタインは自動車を使いませんでした。

馬や人間の足による旅行は、スピードはおそいのですが、そのかわり落着いて地形を観察したり、地上の遺物を調べたりできます。

スタインが歩いた範囲は、北は天山山脈、南は崑崙山脈、東は南山山脈(崑崙(こんろん)山脈の東のつづき)、西はパミール高原です。東西がほぼ二千四百キロ、南北が八百キロほどあります。

この広い土地は、ちょっと見ると人間の文化を伝える場所というよりも、文化が伝わることを妨げるための壁のように思えます。

スウェン・ヘディンがもう少しで死にそうになった、あの恐ろしいタクラマカン砂漠が中心になっているのです。

人間が住むことのできるのは、この砂漠の中のほんのわずかのオアシス(水の出るところ)だけで、そのほかは砂漠か山ばかりです。

スタインは、

「アラビアやアフリカの砂漠は、砂漠といってもまだました。あちこちに、人間が住んでいるでぱないか。東トルキスタンの砂漠は、人間もほかの動物も、いや草や木も生きることができない『本当の砂漠』だ。」といいます。 |

崑崙山脈の岩山と氷河

|

この地方を、もうすこしこまかく見ましょう。

その西の端はパミール高原です。

トルキスタンはこれを中心として東トルキスタンと西トルキスタンにわかれます。西トルキスタンはソ連の領土です。

パミール高原から西へ流れる川が、有名なアム川(またはオクサス川)です。

パミール高原の東側に、タリム盆地があります。北の天山山脈、西のパミール高原、南の崑崙山脈に囲まれた盆地です。 この盆地の大部分を、タクラマカン砂漠がしめています。

周りの山々の氷河のとけた水が集まってタリム川となり、タリム盆地の北の縁を東へ流れています。

その流れこむ湖が、有名なロブ・ノールなのです。 |

「アジアのいちばん奥」とよばれる中央アジア

|

この川があるからこそ、タリム盆地にわずかながら人が住んだり、旅行したりできるのです。

タリム盆地の南には、けわしい崑崙(こんろん)山脈がつらなっていて、交通路はありません。

ただ崑崙山脈の西、つまりパミール高原に近くにカラコルム山脈があり、その峠をこえて南の方インドへ出ることができます。

タリム盆地南部で重要なのは、南の山からの水が得られる、コータンのオアシスです。

タリム盆地の東の端にロブ・ノールがあります。

そこからさらに東へ行くと、南山山脈があります。

この山脈の地方は、今までのところとちがった気候をもっています。

湿気が多く、草や木がよく茂っています。

何故ならこの地方の水は集まって黄河となって、末は太平洋にそそぎこんでおり、また太平洋の湿気がここまでおよんでくるからです。

もうここは、アジア奥地とはいえません。

タリム盆地の北側には天山山脈があります、この山脈の北側はスンガリアといい、湿気が多く草もよくはえ、そこで羊をかうことができます。

大昔からここには遊牧民が住んでいました。

天山山脈のところどころには低い峠があって、それを通って南へ出ることができます。

さて、東トルキスタンの中心ともいえる、タリム盆地はどうでしょうか。

この盆地は楕円形をしており、東西の長さ千四百キロ、南北は一番広いところで五百キロほどあります。

全く砂丘ばかりのタクラマカン砂漠が、この盆地の大部分をしめています。

タリム川をのぞいて、長い川はありません。

たくさんの川が山から流れ出てこの砂漠へ流れこむのですが、みな途中で砂漠の中へ消えてしまいます。

途中で消えてしまう川と聞くと、日本人は不思議に思うかもしれませんが、実際その通りなのです。

ただひとつ、コータン川だけがタクラマカン砂漠を横ぎって、南から北へ流れています。

しかし、それも本当に水が流れるのは、夏のあいだ二、三ヵ月ほどで、それ以外のときは乾いています。

スウェン・ヘディンがコータン川にたどりついたのは五月でした。

その頃には、南の崑崙山脈の雪や氷がとけて、水が流れています。

川に近いところにはポプラやタマリスクなどが生えていますが、そのほかは高さ数十メートルもの砂兵が大波のように広がっています。

今までにのべた地域は、世界の歴史において、どのような役割をはたしたのでしょうか。

次に、この地域を中心とする歴史を、ざっとふりかえってみたいと思います。

まず中国の歴史はどうだったでしょうか。

いまから二千百年ほどまえ、漢(かん)の時代に、武帝(ぶてい)というえらい王さまがありました。

その頃、北の方に匈奴(きょうど)という民族があり、漢へ攻めてきては人々をこまらせていました。

武帝はこの匈奴を打ちやぶるために、同じように匈奴に苦しめられていた大月氏という民族と同盟しようと思いました。

大月氏は、匈奴に追われてパミール高原の西、アム川の北にうつり住んでいました。

武帝は使いとして張騫(ちょうけん)という人をやりました。

張騫は漢の領土を出たところですぐ匈奴につかまり、十年間もおいておかれました。

やっと逃げ出し、大月氏にたどりついたのです。が、大月氏はもう匈奴と戦争する気をなくしていました。

張騫のせっかくの旅行もその目的が達せられませんでした。

しかし、この旅行はほかの点で、大変素晴らしいものとなりました。

というのは彼の報告によって、中国より西の土地のいろいろなことが、中国に知られるようになったのです。

それまで中国人は中国のことしか知りませんでした。

中国の外には野蛮人しか住んでいないと思っていました。なるほど匈奴は野蛮人です。

しかし中国よりずっと西の方には、文明のすすんだ国々があることがわかったのです。

武帝はこれらの国々と商売をしようと思いました。匈奴は、これを邪魔しようとします。

武帝は商売の道路を匈奴から守るために、軍隊を出して匈奴軍を追いはらったり、また匈奴軍が攻めてくるのを防ぐための、長い城壁をきずいたりしました。

中国から持ち出された品で、一番重要なのは絹です。

絹は中央アジアを通って西アジア、さらにはヨーロッパのギリシアやローマにまでも運ばれました。

ヨーロッパ人は中国のことを「絹の国」とよんでいたほどです。

一方西方から中国へは、ブドウ、ザクロ、クローバなどが伝わりました。

また武帝が特によろこんだものは、西方のすぐれた馬です。

馬は自動車のないその頃では、交通や戦争のためにとても必要なものでした。

パミール高原の付近の馬は、世界的に有名です。

この馬を買うことが、武帝にとって西方との商売の第一の目的でした。

西方のめずらしい品物、特にいい馬を得ることを目的とする商売が、安全に行なわれるためには、交通路を漢の勢力のもとにおかねばなりません。

このため、漢では何度も軍隊を出して、交通路線上の国(その頃大宛(たいえん)などの国がありました)を支配しようとしました。

そして西はタリム盆地までが漢の領土となりました。

中国から西へ進みタリム盆地を通り、パミール高原を越えさらに西へ進むと、ペルシアへ行きます。

ペルシアは今のイランで、その頃すぐれた文明をもっていました。

パミール高原を越えてから南へ行くと、インドへ入ります。ここも、古くから文明のさかえているところです。

タリム盆地のところどころにあるオアシスは、これらの三つの地域の文明が互いに伝えられるルートにあたっていたのです。

タリム盆地のまんなかには、もう皆さんも知っている通り、広いタクラマカン砂漠があります。

そのまんなかはとても通れません。

その北の縁(へり)、つまり天山山脈の南の麓は、水が得られますから通れます。

また砂漠の南の縁、つまり崑崙山脈の北の麓も、通れます。コータンは南の縁にある町です。

中国の力がおとろえると、東西の交通もおとろえます。タリム盆地のオアシスは一つ一つが独立しました。

全部で五十五もありました。しかし、中国は後漢の時代にはいると、再び西のほうへ力をのばします。

漢の時代には匈奴の力をおさえることが大きな目的でしたが、後漢のときには匈奴はさほど強くなくなって、むしろ貿易の方が主な目的となりました。

後漢のときの西方発展で、一番大きな仕事をしたのは、班超(はんちょう)という人です。

彼はカシュガルやコータンをふくむタリム盆地全体を、支配下におさめました。

さらに彼は甘英(かんえい)という部下をローマ帝国へつかわそうとしました。

甘英はイラクあたりまで行きました。

そこから船に乗りペルシア湾・紅海を通って、シリア(ローマ帝国の領土でした)へ行こうとしました。

しかし船長が「この航海は二年もかかる」といったので(本当は数ヵ月です)甘英はあきらめて引き返しました。

中国人がローマ帝国と直接取引するのを邪魔しようとして、船長は嘘をついたのです。

中国と交通した土地として、インドを忘れてはなりません。ここにも、古くから文明が栄えていました。

紀元前二〇〇〇年ごろから、アーリア人がここへ移り住みました。

彼らはインドのめぐまれた自然に感謝し、安楽な農村生活をおくっていました。

彼らの生活や考えは、彼らの宗教であるバラモン教のお経『ヴェーダ』の中に見られます。

これは、彼らの言葉であったサンスクリット語で書かれたものです。

その後、彼らの生活が発展し、身分の差が大きくなり、道徳も乱れてきましたので、バラモン教に対立するものとして釈迦(しゃか)が仏教をはじめました。

それはしだいに多くの信者を得、またインドから外へも広がっていきました。

インドの仏教が中国へ伝えられたのは、後漢のころと思われます。

その頃すでに中央アジアへは仏教が伝わっていたのでしょう。

仏教の信者やお坊さんが仏教を広めに中国へ行ったコースは、絹織物をラクダに積んだ商人のコースと同じです。

ただ方向がちがうだげです。

仏教はたちまち中国に広まりました。皇帝も熱心に仏教を信仰するようになりました。

中国からも仏教の勉強のため、インドへ行く人が出てきました。

法顯(ほうけん)という人は、西暦三九九年に長安を出発してインドへ行き、仏教のお寺にお参りしたりお経を集めたりして、十五年めに帰ってきました。

行きは中央アジアを通り、帰りはインド洋をわたる大旅行でした。

彼は『仏国記』という旅行記を書きました。それによって、その頃の様子を知ることができます。

西暦六一八年、中国には唐(とう)という王朝ができました。

その頃、中国の北や西にはトルコ族が住んでおり、時々中国へ攻めてきて、人々を苦しめていました。

それで、唐は軍隊を出してトルコ族を追いはらい、中国の領土を北や西へ大きくひろげました。

パミール高原の西の方も、唐の支配下に入りました。

しかし、余りに領土が広くなりすぎて、トルコ族の侵入に悩まされました。

また、この頃からチベットが強い国となり、唐に対抗するようになりました。

唐の時代に中央アジアを旅行した人に、玄奘(げんじょう)という人がいます。仏教の坊さんで、仏教の勉強のためにインドへ行ったのです。

彼は若いときから、都の長安(ちょうあん)で仏教を学んでいましたが、それに満足できませんでした。

仏教はやはりそれが興ったインドへ行かなければ、本当にわからないと思いました。

また、お経もかなり中国へ伝えられていますが、インドにはもっとたくさんあるに違いないと考えました。

彼は二十六才のとき、インドへ留学したいと政府へ願い出ましたが、その頃、中国人が外国へ出ることは禁止されていましたので玄奘の願いも許されませんでした。

何度願い出てもだめなので、彼はついに決心し、こっそりとぬけ出すことにしました。

長安を馬に乗って出発し、昼は隠れ、夜になると道を急ぎました。

しかし玄奘は、涼州(りょうしゅう)というところで役人に見つかってしまいました。

「ただちに長安へ帰れ」といわれましたが、幸いそこへえらい坊さんが表われ、玄奘を逃がしてくれました。

その頃、涼州のあたりは食べ物がなくて困っており、人々は食べ物を探してあちこちへ行ってたので、玄奘はその中にまじって西へ向かって出発したのです。

瓜州(かしゅう)というところへ来ました。

「玄奘という坊さんが、国から外へ出ようとしている。見つけしだい、ただちに捕まえよ。」

という命令が、瓜州の役所へとどいていました。 |

お経をせおって旅をする玄奘(げんじょう)

|

この命令書を受け取った李昌(りしょう)という役人は、ふと思いだしました。

「一ヵ月ほどまえから、瓜州の町へ来ている坊さんがいるが、あれが玄奘ではあるまいか、」

李昌は命令書を誰にも見せずポケッ卜に入れ、玄奘が泊まっているお寺へ行きました。

「失礼ですが、あなたはこの命令書に書かれている坊さんではありませんか。」

「…………」

「どうか、本当のことをおっしやってください。実は私も深く仏教を信仰しているものです。

あなたのために、お力ぞえをいたしたいと思っています。」

この役人が自分に好意をもっていることがわかったので玄奘は安心して、自分の計画を打明けました。

84

李昌はポケットの命令書をとりだして、それを玄奘の目の前で破りすて、

「それはご立派なおこころざしです。ここに長くいると危ないから、早く出発してください。」

といいのこして去りました。

玄奘は出発しようとして、案内人を探していました。そこへ、ある外国人が友だちをつれてやってきました。

その友だちというのは、西方の旅行を何十回もしたことのある人で、玄奘に、

「砂漠の旅行はあぶないからおやめなさい。」

と引留めます。玄奘が決心をかえず、

「どうしても行くつもりです。」

というと、その人は、

「それではこの赤毛の馬に乗って行きなさい。よぼよぼの馬ですが砂漠の旅に慣れていますから、お役にたつでしょう。」

といって、馬をおいて去りました。

玄奘は赤馬に乗り、外国人と二人で出発しました。

夜、二人で寝ていると、その外国人が刀をぬいて近づいてくるのに、玄奘は気がつきました。

玄奘は眠ったふりをしてじっと見ていると、その男は近くまで来てためらっています。

玄奘は心のなかでお祈りをしていました。

そのうちに外国人は玄奘を殺すのをあきらめ、もとのところに戻って寝てしまいました。

あくる朝、外国人は昨日の晩のことは何にもいわず、玄奘にここから帰るよう勧めました。

玄奘は一人でも行くといいます。外国人は玄奘から去って行きました。

砂漠の旅行が恐ろしいのと、玄奘のようなえらい坊さんと一緒に行くのは、かなわぬと思ったのでしょう。

こんな恐ろしい男と一緒でなくて安心ですが、たった一人で砂漠へのりだすのは、心細いことです。

はっきりした道があるわけではありません。

ただ人間や動物の骨や、動物のふんが落ちていると、そこを人が通ったことがわかります。

それらをたよりにして、道をたどるのです。しばらく進むと、向こうに中国の軍隊の城が見えてきました。

近くに水たまりがあったので水を飲んでいると、さっと飛んできた矢が、玄奘の体をかすめて、砂に刺さりました。

玄奘は、

「あやしいものではありません。都から来た僧です。射たないでください。」

と大声でさけびながら、城に近づきました。

城の門が開いて、兵士が出て来て、玄奘を案内して中に入れました。

この城の司令官は王祥(おうしょう)という人で、彼は玄奘の姿を見て、これは立派な坊さんだと思いました。

しかし彼も玄奘が国の法律をやぶって、あぶない道を通って旅することをやめさせようとしました。

しかし、それでも玄奘の決心が変わらないのを見て、これ以上引留めませんでした。

司令官はその晩、玄奘に上等の寝床を用意し、あくる朝は途中まで見送ってあげました。

また食べ物や水も用意してあげました。別れるとき、司令官は、

「次の城の司令官は王伯隴(おうはくろう)という者で、私の親戚にあたります。

いい人間ですから、ぜひ立ち寄ってください。」

といって、涙を流して別れをおしんでくれました。

王伯隴の城では手厚いもてなしをうけ、旅行に必要な品物をもらいました。

一晩そこに泊まって、次の朝出発するとき、司令官は途中まで送ってきて、

「次の城の連中は、悪い人たちですから、そこへは寄らない方がよろしいでしょう。」

と親切にいってくれました。

そこから先は大砂漠です。こまかい砂が水のように流れるので、流砂ともいわれます。

草も木も生えておらず、鳥や獣の姿も見えないところを、玄奘はただ一人、赤い馬にまたがり、お経をとなえながら進んで行くのです。

時々はげしい風がふいで、砂がもうもうと舞い上がり、前が見えなくなることがあります。

水がないので、玄奘も馬も喉がかわきます。夜になると、何かわからぬあやしい火が、あちこちで燃えたりします。

王伯隴の城を出て、五日四晩進みました。ふと馬は急に横へ曲がって行きます。

玄奘がいくらもとの方向にむけても、いうことをききません。

そのまま馬の行く通りに進んでみると、池があり、草がよく茂っているところへ出ました。

瓜州で一緒になった外国人の友だちからすすめられた馬は、やはり役にたちました。

この地方の旅に慣れていて、どこに水があるかをよく知っていたのです。

玄奘はタリム盆地の北の縁(へり)を西に進み、峠をこえて天山山脈の北に出、西トルキスタンからヒンズークシ山脈をこえて、インドに入りました。

途中の町々は、みな仏教がさかんでしたから、玄奘はいたるところでもてなしをうけました。

そして長安を出発した年(紀元六二七年)の翌年、インドに入りました。

それから、彼はインド全国を旅行して仏教を学び、六四一年、帰ることになりました。

帰りのコースは行きとはすこし違います。タリム盆地の南、コータンを通っています。

そして六四五年一月六日、彼はインドからのたくさんのお経や仏像をおみやげに、十九年ぶりで長安へ帰りついたのです。

玄奘は皇帝にお目にかかりました。皇帝はやさしく玄奘におっしやいました。

「長い間の旅行と勉学、大変ごくろうであった。しかし、どうしてこっそり長安を出発したのか、」

「はい、何度も政府にお願いしましたが、許されませんでした。仏教を勉強したい余り、勝手なことをいたしました。申し訳ありません。」

「いやいや、あなたは仏につかえるお坊さんだ。一般の人とはちがうのだ。命をかけて仏教をきわめ、人々を救おうとする気持ちには、心から敬服しているぞ。ちっとも気にすることはない。」

皇帝は旅行の話をくわしく聞いたのち、

「仏教の国をそんなによく知っているのだから、ぜひ旅行記を書いて、人々に読ませるがよい。」

と、お勧めになりました。

|

これがきっかけで、玄奘は旅行記を書きはじめました。題を『大唐西域記』といいます。

唐の時代(それは大きい立派な時代だとして、大唐とよびました)の西の方の国々についての記録という意味です。

玄奘の通った地方の仏教の有様やお寺の様子、それに地形や気候のこと、人々がどんな言葉を使っているか、どんな風俗をもっているかなどが、とてもくわしく書かれているので、今の学者がその頃のことを知るのに大変役にたちます。

世界中の学者が、中央アジアやインドの仏教の遺跡を調べるのに、かならず『大唐西域記』を案内書としているほどです。

玄奘のなしとげた仕事が、余りにもりっぱだったので、人々の間でとても有名になり、いつのまにか玄奘についての物語が作られ、伝えられていました。

この物語がまとめられた本が『西遊記』です。この中の三蔵法師(さんぞうほうし)はいうまでもなく玄奘のことです。

その部下として猿の孫悟空や豚の八戒たちが三蔵法師を助けて、さまざまな危険を乗り越えて旅行するという、とても愉快な話です。

日本にも伝わり、よく知られています。

さて玄奘の旅行のことを長々と書いてきましたが、それは彼の書いた『大唐西域記』が、中央アジアの歴史を知るのに、なくてはならぬ大切なものであるからです。

オーレル・スタインはその探検旅行に、英語に翻訳されたこの本を持って行っています。 |

|

|

|

西遊記より――化け物にとらえられた三蔵法師を救うためにたたかう八戒ら(左)。

八戒らのお供をつれて旅をする三蔵法師(右)。 |

玄奘が仏教の勉強のために長い苦しい旅をしていたちょうどその頃、アジアのずっと西のアラビアで、大きな変化がおこっていました。

マホメットがイスラム教という宗教をおこしたのです。

勇ましいアラビア人は馬にまたがり、刀をふりかざして、四方へ向かって戦争をしかけ、いたるところの人民を征服しては、イスラム教を信仰させていきました。

西はアフリカの北からヨーロッバの一部にまで、その領土は広がりました。

そして東の方にのびては、中国の唐の軍隊とダラス川で衝突しました。

ダラス川は、パミール高原のすこし北にあります。

唐の大将は高仙芝(こうせんし)という人でした。結果は唐の大敗に終わりました。

イスラム教の勢力はパミール高原の東。タリム盆地にまで侵入しました。

それまで長い間、この地方一帯に栄えていた仏教は、またたくまに消えてしまい、イスラム教が支配することになりました。

いまでもこの地方では、イスラム教が信仰されています。

唐の時代に、中央アジアでは、もうひとつ大きな変化がおこりました。

トルコ人がここへ侵入してきたことです。

トルコ人はそれまで中国の北、つまりモンゴリアに住んでいました。

ところが唐の時代になって、彼らはモンゴリアから西へ移って、中央アジアへ来ました。

そして、それまでそこに住んでいたアーリア人を殺したり、追いはらったりして、中央アジアを征服してしまいました。

中央アジアはトルコ人の土地になりました。

「トルコ人の土地」のことを「トルキスタン」といいます。

このときからのち、中央アジアは「トルキスタン」ともよばれるようになったのです。

これまでに何度も「トルキスタン」という言葉を使ってきましたがこういう意味だったのです。

パミール高原から東は中国の領土なので、「東トルキスタン」または「中国領トルキスタン」とよばれます。

パミール高原から西は「西トルキスタン」とよばれ、そのうち北部のソ連領の部分は「ソ連領トルキスタン」、南のアフガニスタン領は「アフガン・トルキスタン」とよばれています。

アーリア人とトルコ人と、どうちがうのかといいますと、まず顔つきもかなりちがっているのですが、なによりも大事なことは言葉がまるっきりちがうことです。

世界の言葉のわけかたによりますと、アーリア人の言葉――サンスクリット語や古代ペルシア語――は、インド・ヨーロッパ語族に属します。

今のインド語やペルシア語、ヨーロッパの英語、フランス語、ロシア語なども、この語族に入ります。

一方トルコ人の言葉は、アルタイ語族に属します。

トルコ語のほか、モンゴル語、満州語もこの中に入ります。

ついでに日本人はどうなのかといいますと、日本語の性質がモンゴル語によく似ているので、日本語はアルタイ語族に属するのではないかと考えられています。

だから日本人も、トルコ人やモンゴル人と近いということになります。

日本語がどの語属にはいるか、日本人はどの人種に近いか、という問題は大変むずかしいので、ここでは書きません。

とにかく、唐の時代に中央アジアは大きく変わりました。

住民がアーリア人からトルコ人となり、それとともに使われていた言葉が、インド・ヨーロッパ語族の言葉からアルタイ語族のものになりました。

宗教も仏教からイスラム教になりました。この状態はそのまま現在までつづいています。

十二世紀のおわり、モンゴリアにジンギス・カンという英雄が表われ、しだいに勢力をのばして、南はインド北部、西はヨーロッパ東部までを支配下におさめました。

ジンギス・カンの孫に、クビライ・カンという人がありました。

彼は中国の土地に元という王朝をたてました。

その時代に、ヨーロッパから中国へ来た大旆行家が、有名なマルコ・ポーロです。

一二一七一年、マッフェオ・ポーロとその弟ニコロ・ポーロ、ニコロの子マルコ・ポーロの三人は元(げん)との商売のために、イタリアのベニスの町を出発しました。

彼らはイランを通り、パミール高原を越え、タリム盆地の南の縁を通ってロブ・ノール地方へ出て沙州(さしゅう)・凉州(りょうしゅう)を通って中国へ入り、都の北京でクビライ・カンに会いました。

一行が出発してから三年半ほどかかっています。

それから彼らは十七年間も中国に住んで、各地を旅行しました。

帰りは海を通って、二十五年ぶりにベニスヘたどりつきました。

その頃ベニスは同じイタリアの町、ゼノアと戦争していました。

マルコ・ポーロはこの戦争には興味がなく、長い自分の旅行の話を、来る人ごとにしてやって楽しんでいました。

しかし、そのうちにベニスの生活にあき、旅行の話も種がつきたので、彼は我慢ができなくなりました。

そしてもう一度アジアへ旅に出ようとしましたが、彼の乗った船がゼノア軍につかまって、マルコ・ポーロは捕虜となりました。

ゼノアの牢獄には、たくさんの囚人がつながれていました。

獄のなかでじっとしていなければならないのは、退屈なので、お互いにおもしろい話をしあうのですが、そのなかで断然おもしろい話をたくさんもっているのは、マルコ・ポーロでした。

二十五年間もアジアの各地を旅行して、見たり聞いたりしているのですから、皆が彼の話をおもしろがりました。

ほかの囚人はもちろん、牢獄の番人やゼノアの市民や貴族までもが、彼の話を聞きにやってくるのでした。

余り話がおもしろいので、彼の話を本に書いておくことが許されて、彼はベニスから自分のノートをとりよせ、彼のする話を囚人仲間のルスティケロという人が書いていきました。

五年間ゼノアの牢獄にいて、彼はベニスに帰ることができました。

しかし、彼は故郷に帰っても不幸でした。誰も彼の話を本当と思いません。

作り話をして、人を笑わせているのだと思われていました。

誰もまじめにつきあってくれず、笑い者にされながら一三二三年に、彼は寂しくこの世を去りました。

マルコ・ポーロが死んでから、その価値が認められるようになりました。

彼の話をまとめた『マルコ・ポーロ旅行記』はヨーロッパ中に知られるようになりました。

彼より後に出た旅行家が、しだいに彼のいったことが嘘でないことを認めるようになったのです。

「嘘つき」といわれ、「でたらめ物語」とこきおろされたマルコの話は、とても正確だったことがわかりました。

その頃、マルコは誰よりも世界のことをよく知っていたのです。

スウェン・ヘディンもオーレル・スタインも、その旅行には『マルコ・ポーロ旅行記』を持って行きました。

そして二人とも、マルコの話が正しいことを認めました。

十二世紀にアジアの片隅におこったモンゴル族は、アジアからヨーロッパにまたがる広い土地を支配しました。

もちろん、モンゴルはその頃世界第一の大きな強い国でした。

アジアからヨーロッパにかけて一つの国となったので、ヨーロッパとアジアの交通は、ずいぷん便利になりました。

旅行者は安全に行き来できるようになりました。

中央アジアは、やはりアジアとヨーロッパをつなぐ重要な交通路でした。

ところが十五世紀の終わりごろから、中央アジアの価値が少なくなってきました。

それには、わけがあります。イスパニアやポルトガルの人たちが海上に出かけるようになりました。

航海術が発展したので、大洋をわたって進出するようになったのです。

ポルトガル人は東へ進み、アフリカの南の端を回って、インド洋へ出、マラッカ海峡を通って、中国にまで来ました。

イスパニア人は南へ進み、南アメリカの南を回って太平洋に出て、それを横断してフィリピンに達しました。

イタリア人コロンブスが、イスパニアの援助を得てアメリカ大陸を発見したり、ポルトガルのマジェランの部下が、世界一周をなしとげた(マジェランは途中で死にましたが)のは、この頃のことです。

大洋を航海できるようになったことは、とても重要なことです。

なぜなら海上の交通は陸上の交通よりも、ずっと便利なのです。

陸上をラクダや馬で荷物を運ぶと費用も高くつき、物の値段もとても高くなりますが、船で運ぶと安くつきます。

安全でさえあれば、船によって多くの荷物を安く運ぶことができるのです。

アジアとヨーロッパとの取引は、この頃からヨーロッパ人が船を使ってするようになりました。

そこで、インド洋がアジアとヨーロッパの交通の大通りとなり、中央アジアを通るコースはさびれていきました。

人どおりは減ってしまい、荒れはてた砂漠がむなしく残るだけです。

通る人も住む人もなく、中央アジアは世界の人々から忘れられていきました。

スタインが使った「アジアの一番奥」という言葉から、皆さんは何となくそこが一番文明の遅れた田舎という感じをうけるでしょう。

その通りです。世界地図でも日本地図でも、大きな町は大抵海の近くにあります。

そこは交通が便利で、人間も品物も集まりやすいからです。

海から遠いところは交通が不便なので、発展から取残されてしまいます。

「アジアの一番奥」は、現在は、ちょうどその有様なのです。世界の人々から注目されることがなくなりました。

しかし、今でこそ忘れられた土地であっても、十五世紀以前には世界の華やかな大通りだったのです。

中国・インド・ヨーロッパという三つの土地の文明が往来したところです。

雨の少ない地方ですから、昔の品物が腐らないで残っているはずです。

それは昔、とても価値のあった物だったでしょう。

いま出してきても、素晴らしい物もあるかもしれません。

昔のことを知る力法のひとつは、その頃のことを書いた本を読むことです。

昔の中央アジアについても、何人かの人が重要な知識をのこしてくれています。

たとえば、漢の時代に中央アジアを旅行した張騫(ちょうけん)の報告は、司馬遷(しばせん)という人が書いた『史記(しき)』という歴史の本に取入れられて、いまに伝えられています。

また、法顕(ほうけん)や玄奘(げんそう)の旅行記もありますし、ヨーロッパ人ではマルコ・ポーロの旅行記も知られています。

昔、これらの人々は長い苦しい旅をして、とても役にたつ事柄を伝えてくれています。

いま、我々はこれらの人々のおかげで、昔の中央アジアの出来事や、すぐれた文明を知ることができるのです。

歴史を知るもうひとつの方法は、遺物によることです。 |

司馬遷の史記より 大宛(だいえん)についての記事のはじめのところ。

|

今の刑事が犯人の残したちょっとした物――たとえばタオルや足跡――などから犯人をさがしあてるように、歴史学者は

ほんのわずかの遺物から、その頃の歴史を書くことができるのです。

事件の解決に現場検証が必要なように、歴史を知るためにその現場を調査することは必要なのです。

そしてそれによって書物にのっていることを確かめたり、また書物にのっていないことを知ることができるのです。

遺物だけでなく、現場の環境、たとえば天候はどうか、山や川の状態はどうかなどを知ることによって、何故ある出来事が、この土地におこったかを、納得することができます。

中央アジアの調査といっても土地がおそろしく広いし、時代もずいぶん長いものですから、一人の人が一生かかっても、調べつくすことはできません。

しかし、中央アジアの遺物を発見するのに、一番大きな役割をはたしたのがオーレル・スタインです。

彼が見つけだした遺物は世界の学者に紹介され、それにもとづいて中央アジアの歴史の研究がずっとつづけられ、しだいに多くのことがわかってきました。

現在、日本の学者もスタインがもたらした物によって、研究をしています。

そして書物にのっているよりずっとたくさんのことが、次々にわかってきているのです。

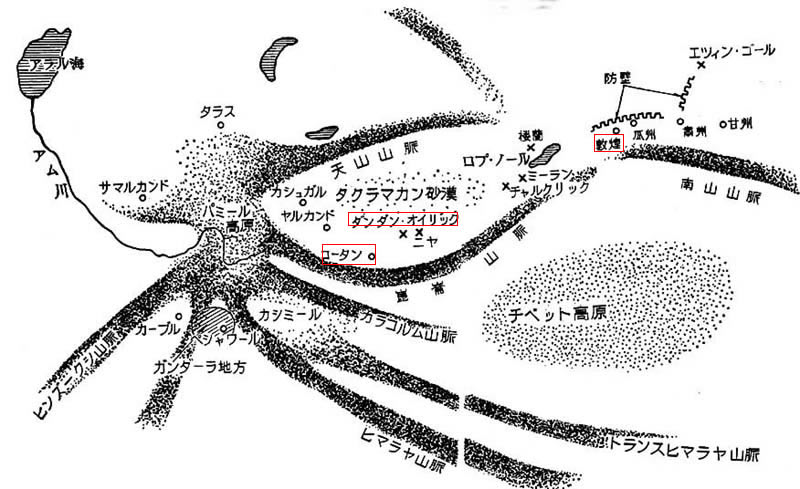

3 第一回中央アジア探検

|

スタインは三回にわたって中央アジア探検を行ない、砂にうずもれた古い町(×印)をいくつも発掘した。

|

3.1 宝探しの村コータン

オーレル・スタインの中央アジア探検は、次のように三回にわたって行なわれました。

第一回 一九〇〇年から一九〇一年まで

第二回 一九〇六年から一九〇八年まで

第三回 一九一三年から一九一六年まで

まず、第一回の探検についてのべてみましょう。

彼はインドから山をこえて北に進み、一九〇〇年の秋、コータンへやって来ました。

インドのイギリス政府が、彼に充分な援助をあたえました。インド人の測量技師、軍人、コックも加わりました。

コータンにとどまっている間、強い風がふいて砂がもうもうと舞い上がり、ちょうどイギリスのロンドンの秋の霧のときのように、南の崑崙山脈もオアシスの家や果樹園も、なにも見えませんでした。

玄奘の『大唐西域記』によると、彼はインドからの帰り、ここを通っています。 |

スタインの一行

|

ここでも仏教が盛んでお寺は百余りあり、坊さんは五千人余りいたそうです。

スタインは玄奘のこの旅行記を手引きとして、お寺のあとを探してみました。

仏教のお寺はもう残っていませんが、いまイスラム教のお寺のあるところが、もとは仏教のお寺だったことがわかりました。

玄奘の頃のコータンは今のコータンの南、十キロほどのところにありました。

そこの村の人たちは、昔から宝探しをしています。

もちろん、彼らは昔ここに仏教が栄えたとか、玄奘という坊さんがここを通ったとかいうことは知りません。

ただ砂を掘ってそこから出てくる品物を、売ってお金にすればいいのです。金のうすい板がたくさん出たそうです。

玄奘はコータンのお寺の全体に、金の板をはってあったと書いていますが、やはりそうだったようです。

そのほか、壷や茶碗などの陶器、石の彫刻、お金などが出て、村人のもうけの種になっていました。

コータンに一ヵ月ほどいる間に、いろいろの人からこの付近の遺跡のことを聞きました。

その話によると、コータンの東北に「ダンダン・オイリック」というところがあります。

それは「象牙の家の跡」という意味です。

昔の家の柱がのこり、象牙のように砂の上に立っているので、こうよばれているのでしょう。

スタインはそこへ行くことにしました。

案内人として「宝探しの名人」といわれるトルディという男を雇いました。

人夫をやとおうとしましたが、寒い冬に砂漠へ行くのはごめんだと、なかなか集まりません。

けれども、コータンにいる中国人役人の世話で、やっと三十人を雇うことができました。

また馬を十二頭雇って探検用の荷物と一ヵ月分の食べ物を積み、人間はスタインをはじめ皆歩いて行くことになりました。

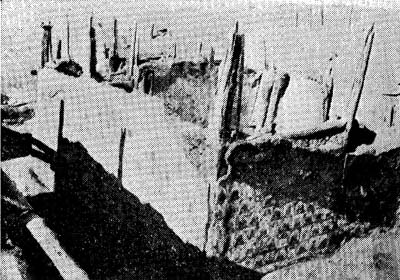

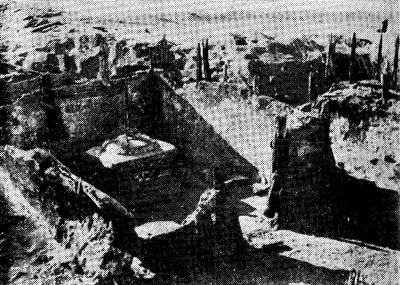

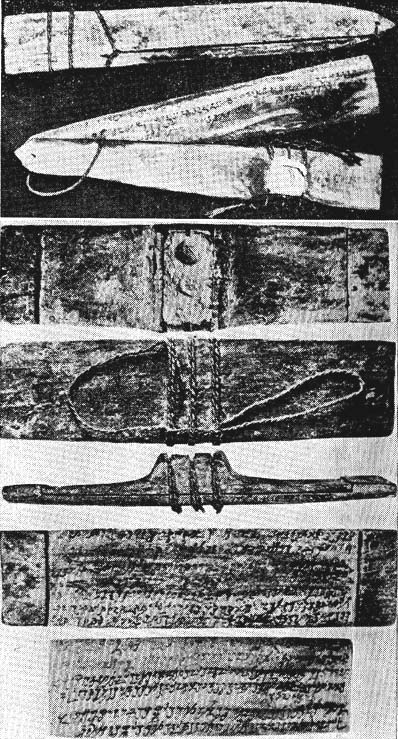

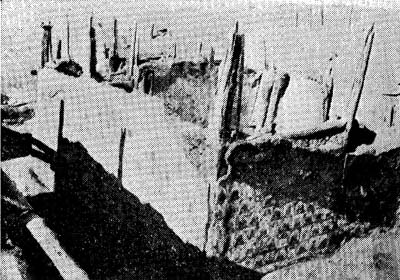

3.2 ダンダン・オイリック

|

|

|

ダンダン・オイリックの遺跡 |

十二月七日、コータンを出発して、砂漠へ入って行きました。

進むにつれてポプラの木は見えなくなり、タマリスクや葦(あし)もしだいに少なくなってきました。

風がタマリスクに砂を吹きつけるので、丘になっています。ここを掘れば、きっと水が出ます。

タマリスクをぬいて、たきぎにします。不思議なことに、

水は砂漠に入って二日間は、飲めないほど苦かったのですが、それから奥へ進むにつれて、きれいな水が得られるようになりました。

スタインが冬をえらんで砂漠へ来た理由は、冬は風がありません。だから砂嵐もおこりません。

砂嵐になると何にも見えませんし、ときには呼吸もむずかしくなります。

また冬以外の季節にはいろいろな虫――たとえば人をさすサソリ――がいて人を苦しめるのですが、

冬は虫がいなくなります。こうした点で冬の砂漠はいいのです。

ただ寒いことは寒く、日中でも日陰ではマイナス二十度ぐらいまで下がります。

夜になるとマイナス二十度にもなります。スタインのテントでは北極探検に使うストーブを焚いています。

それでもペンを持つ手がかじかむので、毛布の中にもぐりこんでしまうのです。

「宝探しの名人」トルディは、たくみに道を探して進みます。

砂丘のあいだをぬって、正しくスタイン一行を案内して行きます。

コータンを出て十日めに、ダンダン・オイリックヘ着きました。

枯れたポプラや柳の木が、砂の中からつき出ています。昔、このあたりに畑があったのでしょう。

また家の跡も、あちらにひとかたまり、こちらにひとかたまりと、砂にうずまっています。

トルディは、ここへなんべんも来たことがあります。

ほかにもたくさん来た人があったらしく、だいぶん荒されて、お金になるようなものは持ち去られています。

あちこち見ていると、仏の絵の描かれた壁がたくさん出てきました。

壁はおおかた崩れているのですが、下の方が残っていて、そこに描かれた絵がわかります。

仏の絵があるからにはまさしくこの地方に、仏教が栄えていたことがわかります。

中国の銅銭も見つかりました。

紀元七一三年、七四一年といった年号が入っています。これによってこの遺跡の年代がわかります。

それから次に場所をかえて、人に荒されていないところを掘ってみました。

最初に砂の中から見つけだしたのは、小さな正方形の家です。

トルディは、「これはブト・カーナです。」といいました。

「ブト・カーナ」とは「仏教のお寺」という意味です。

ここの壁にも仏の絵が描かれており、また仏の浮彫もあります。

これらは「ガンダーラ美術」とよばれるものなのです。

ガンダーラ美術について簡単に説明しておきましょう。

西暦紀元前四世紀、いまから二千三百年ほど前、ギリシアのアレクサンドロス大王が東方へ攻めてきて、インドや中央アジアへやってきました。

その後、アレクサンドロス大王は帰りましたが、彼の部下が各地に住みついて、国を造りました。

彼らはギリシア風の文化をもっていました。

ギリシア文化のなかでも、彫刻は有名です。

ギリシア人は神を人間と同じ姿をした者として、彫刻に表わしました。

文化の力は強いもので、そののち何百年もの間、ギリシア文化はアジアに残されました。

紀元前後からインドで仏教がさかんになると、仏教徒は仏をギリシア風に表わすことを思いつきました。

それまで仏の姿は、言葉で書かれていただけでした。

彼らはギリシア人のように仏を人間の姿に作りました。顔や衣服をギリシア風にしました。

またお経によると、仏は今の坊さんのように頭をそっているのに、彼らは仏にも髪の毛をつけました。

このような仏教美術は、主に今のパキスタン西北部のベシャワールを中心としたガンダーラ地方で行なわれたので、これをガンダーラ美術とよんでいます。

ガンダーラ地方からはガンダーラ式の仏像がたくさん発見されていますが、仏画は見つかっていません。

スタインがコータンでガンダーラ式の仏画を見つけたことは、ひとつにはガンダーラ美術が中央アジアのコータンにもおよんでいたことと、もうひとつにはガンダーラ美術には彫刻だけでなく、絵もあったことを示しています。

|

絹が伝わったことを示す羽目板の絵

|

スタインはもうひとつ、おもしろい絵を見つけました。

それはお寺の羽目板にかかれたもので、真中に王女が座っており、その両側に侍女がいます。

左側に篭が見え、その中には繭(まゆ)がいっぱい入っています。

うしろには機織(はたお)りの道具も見えます。

この絵は中国の書物にのっている、次のような伝説を思い出させます。

「昔、ウテン(コータンの古い名前)では蚕(かいこ)を飼って、その繭(まゆ)から糸をとることを知りませんでした。

東の方の中国に頼んで、教えてもらおうとしましたが、中国の王さまは秘密にして教えてくれませんでした。

そこでウテンの王さまは、中国の王女をお嫁にもらおうと思いました。

話がきまって中国の王女がお嫁にくることになったので、ウテンの王さまは密かに使いの者をやって中国の王女に、蚕(かいこ)を持ってくるように頼みました。

王女はこっそり蚕を帽子の中に隠して、ウテンヘお嫁に来ました。

それからウテンで蚕を飼って絹糸をとり、絹織物を作るようになったのです。」

羽目板の絵を見ますと、左側の侍女が片手をあげて、王女の頭を指さしています。

この絵はコータンの蚕についてのこの伝説を表わしています。

玄奘は『大唐西域記』のなかで、コータンでは絹織物がさかんであると書いています。

蚕を飼って糸をとることが、東の中国からコータンへ伝えられたことが、伝説によっても、またこの絵によってもわかります。

この絵から、さらにもうひとつのことがわかります。

伝説によりますと、この王女も侍女も中国人なのに、絵にかかれているのは、どうも中国人らしい顔も服装もしていないのです。この絵をかくとき、女の顔や服装はその頃のコータンの女をそのまま描いたものと思われます。

この絵の女の顔はイランの昔の絵に見られる、イラン人の女の顔に似ています。

王女の後ろに王さまらしい人が座っていますが、その人の顔もイラン人のようです。

だからこの絵によると、その頃のコータンの住民は、イラン人に近い人種であったといえそうです。

スタインは別のお寺の中を探しているうちに、砂の中から書物を見つけました。

昔のインドの文字で書かれているのですが、初めはこれが何という言葉なのか、わかりませんでした。

のちになって、ほかの学者がこの書物の文章を研究したところ、これがイラン語に似たものであることがわかりました。

学者はこの言葉を、コータン語とか東方イラン語とか名づけました。

このように言葉も顔つきも、イラン人に似ているのですから、その頃のコータン付近の住民は、イラン人に近い者であったことが、いよいよ確かになりました。

ダンダン・オイリックは、一体いつごろ栄えていたのでしょうか。

それはここで発見された中国語の文書からわかります。

スタインは中国語が読めませんでしたので、それらはフランスのエドワール・シャバンヌという学者が研究しました。

シャバンヌによりますと、これらの文書は役人の報告や借金の要求書などです。

それらにはみな日づけが書かれています。

それによると、古いもので紀元七八一年、新しいものは七九〇年のものです。

このお寺の名前は護国寺といい、おもしろい事にここの坊さんがアルバイトとして、金貸しをしてもうけていたということもわかりました。

また同じお寺から、中国の銅銭も発見されました。銭には作られた年代が刻まれています。

年代の一番新しいのは、紀元七六〇年です。このことは中国の書物にのっていることと同じです。

その書物によりますと、中国がコータンをふくめてタリム盆地を支配したのは、紀元七九一年までです。

それからのちは中国の支配力はおとろえ、南からチベッド人が攻め込んできました。

スタインが見つけた中国銅銭のうち、もっとも新しいのが七六〇年のものであることは、書物の示すことと合うことになります。

ダンダン・オイリックは、なぜ滅びたのでしょうか。

スタインの考えによると、このように水の少ない地方では、一番大事なことはどうやって水を得るかということです。

人間や動物が飲んだり、畑の木や作物にやったりする水は、水路を作って川から引いてこなければなりません。

水路を作るためには、たくさんの人が力を合わせてやらねばなりません。

水路を修理するのも同じです。

そのためには、ちゃんとした役人がいて、立派な政治をしなければなりません。

政治が乱れると、水路もしだいに荒れてきます。そして、水が通じなくなります。

ですからこの土地における中国の政治が弱まるにつれて、住む人もへってきました。

そしてしまいに、ここには全く人が住めなくなったのです。

ダンダン・オイリックは、地震や嵐でいっぺんに壊れたり、砂に埋まったりしたのではありません。

長い間に、しだいに滅びていったのです。

ダンダン・オイリックで、スタインは一九〇一年のお正月を迎えました。

スタインは発見に夢中になっていました。

いまから千年以上も前の遺物が次々に見つかり、砂を掘って調べなければならないのですから、嬉しいやら忙しいやらで、クリスマスも新年も忘れてしまいそうでした。

お祝いをしようにも、中央アジアの砂漠のまっただなかのことですから、ケーキを作るわけにはいきません。

人夫たちはイスラム教徒ですから、お祝いをする日はスタインとは違います。

味気ないお正月ではありましたが、学問の点からみると、素晴らしい価値のある毎日でした。

3.3 ニヤの木片

一九〇一年一月十五日、スタインはダンダン・オイリックを出発して東に向かい、ケリヤ川に達しました。

そこからさらに東に進んで、二十二日、ニヤというところにつきました。

ある日、人夫の一人のハッサンという男が、二つの小さな木の切れ端を持ってきました。

スタインが見ると、昔、インド西北部で使われていたカロシュティ文字が書かれているのです。

スタインはびっくりして、ハッサンに、

「これは、どこから拾ってきたのか、」

とたずねました。ハッサンがいうには、

「ニヤの村にイブラヒムという若者がいます。彼が一年ほど前に『宝探し』に行って、こんな物を見つけたのです。

しかしお金になりそうにないので、おおかた捨ててしまったり、子供に玩具(おもちゃ)としてやってしまいました。

残った中から、私が二つもらってきたのです。」

と答えました。

スタインはそこに何が書かれているのか、すぐには読めませんでしたが、とにかく古い文字であることは間違いないので、もっと探してみることにしました。

そしてイブラヒムをよんで案内させ、ニヤ川にそって三日間進みました。

とても寒くて、夜はマイナス二十度まで下がりました。

こわれかかったイスラム教のお寺があるだけの荒れた土地です。

さらに進むと水たまりがあり、飲み水をここで充分用意しました。

ポプラとタマリスクの林をぬけると砂丘がつらなっており、砂丘と砂丘の間には大きな枯木が立っています。

そこを過ぎると、少し広いところへ出ました。

見ると陶器の破片がころがっており、垣根の跡も残っています。昔の畑の跡と思われます。

さらに進むと崩れた二軒の家がありました。家の建て方はダンダン・オイリックの家と同じです。

そのうちの一つの部屋でスタインは、美しい木彫を見つけました。ガンダーラ美術の彫りものです。

「これは素晴らしいぞ。」と、スタインの胸はおどりました。

そこからまた高い砂丘をこえて、三キロほど前進すると、ストゥパ(仏教の塔)がありました。

ここがこのあたりの遺跡の中心にあたるらしいので、ここにキャンプをはることにしました。

イブラヒムは例の木片をこのあたりで拾ったといいます。

スタインは希望と不安のいりまじった気持ちで、このキャンプ地第一夜の眠りにつきました。

「イブラヒムのいったことは、本当だろうか。カロシュティ文字の木片が、どのくらい見つかるだろうか。」

次の朝、スタインはイブラヒムと数人の人夫をつれて、キャンプを出発しました。

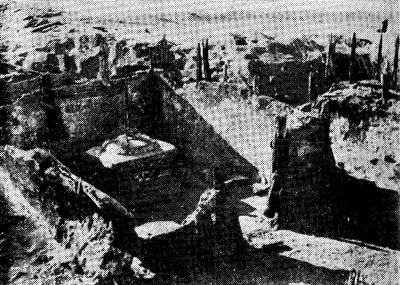

|

|

|

ニャの遺跡。掘る前(左)、掘る途中(右) |

イブラヒムについて行くと、ある家の跡に着きました。カロシュティ文字の木片がありました。

これはイブラヒムが一年前に掘り出して、捨てておいたものです。

日にさらされたので、文字はおおかた消えてしまっていました。スタインがイプラヒムに、

「一体、どこから掘り出したのか、」

と聞きますと、イブラヒムはその家の北の隅、煉瓦の暖炉のあるところへスタインをつれて行き、自分で木片を掘り出しました。

スタインは人夫を使って、部屋にたまっている砂をのけて掃除をしました。砂はせいぜい一メートルぐらいしかたまっていなかったので、すぐにのけられました。

掃除をしているうちに、次々とカロシュティ文字を書いた木片が出てきました。全部で四十五枚以上の木片を集めて、第一日の仕事が終わりました。

この木片に何が書いてあるのかと、スタインはその晩テントの中で、指先も凍りつくような寒さを我慢して、読んでみました。 文字はカロシュティ文字で、文章はプラクリット語(サンスクリット語に近い言葉)であることがわかりました。

書き出しは次の文句で始っています。

「大王陛下の名によってこれを書く。」

これによって、これらは役所の公文書だったことがわかります。

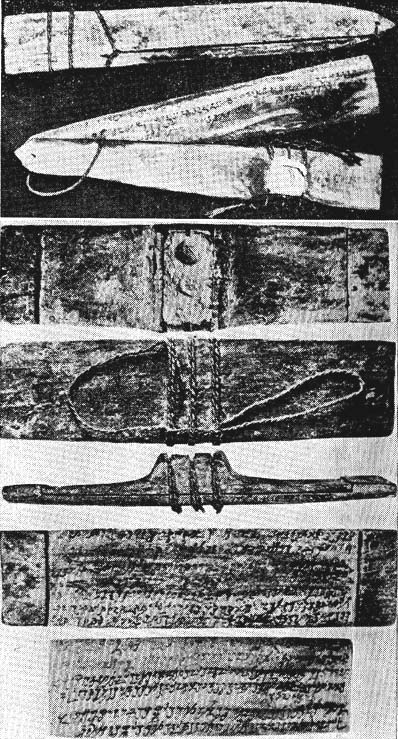

木片はその形によって、二つの種類に分けることができます。

一つは細長い楔(くさび)形の物です。長さは短い物で十八センチ、長い物で三十八センチあります。

一方の端は四角で、もう一方は尖っています。

尖った方に穴があいていて、それに紐を通して、ひとまとめにできるようになっています。

もう一つの種類は、矩形の木片(これが封筒になります)にへこんだところがあり、そこへもう一つの木片(これが便箋になります)がはまるようになっています。

この二つの木片の内側に文章が書かれており、二枚をぴったり合わせると、その文章は外から見えなくなります。

封筒の木片の外側には宛名が書かれます。二枚の木片を三筋の紐でかたくしばり、紐の結びめに粘土をあて、その上に発信者の印をおし、粘土を乾かします。

こうしますと勝手に紐をほどいて、中の文章を読むことはできません。

おもしろいことに「粘土におす印の中には漢字があったり、またギリシアの神々の姿が描かれたりしているのです。

中央アジアで見つかったインドの文字の手紙に、中国の文字やギリシアの神の印がおされているとは、スタインでなくても、とても興味深いことではありませんか。

スタインは元気を出して、次の日からそこら一帯を探し回りました。

家の中の部屋の跡を丹念に調べました。役所らしい家があります。

木片は楔形のも矩形のも、次々に出てきました。

もっと大きく、長さ四十五センチもの大きな板も見つかりました。

これは手紙ではなく、メモか勘定書きか見積書のようです。ポプラの葉が残っています。

スタインの考えでは、これは氷をおいていたところです。

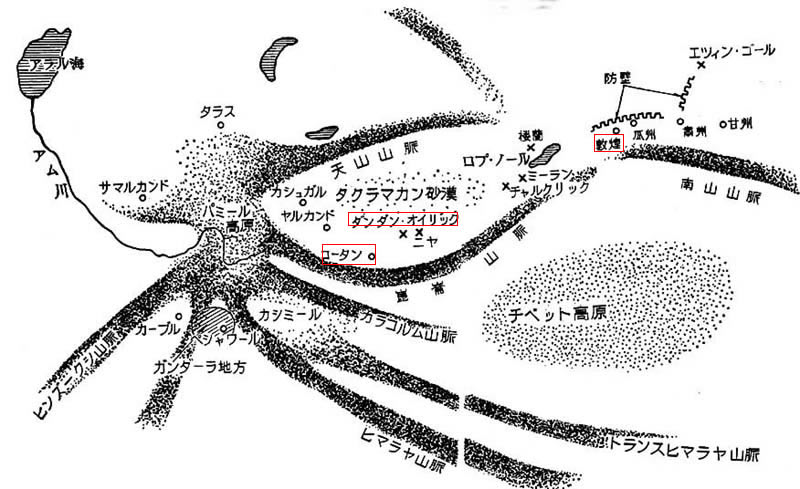

氷をおいておくにはポプラの葉を敷いてその上に氷をのせ、その上をまたポプラの葉で覆うのです。 |

ニヤで見つかったカロシュティ文字の木片。

上の二つは楔形の木片の文書。

つぎの三つは矩形の木片を合わせた文書。

下の二つはこれを開いたところで、文章が見える。

|

さらに進んで、大きな家を見つけました。中に広間があり、壁には色とりどりの美しい絵が描かれています。

広間のとなりに小さい部屋があり、美しい毛の絨毯(じゅうたん)、弓や盾(たて)などの武器、飾りのついた椅子があります。

その飾りはインドの西北部で発見されるガンダーラ美術と同じです。

カロシュティ文字も、インドの西北部で用いられていたものです。

インド西北部の文化が、そのままこのタリム盆地までおよんでいたのです。

この大きな家の南西に、もうひとつ大きな家がありました。

その中の事務所らしい部屋には、文字を書いた木片、タマリスクで作った、ペン、食事に使う箸がありました。

ギターの壊れたのもあり、美しい彫刻のついた肘かけ椅子も見つかりました。

この椅子の足はライオンの形をしており、肘をおくところはギリシアの魔の神を表わしています。

家の周りには枯木が立っています。

スタインがステッキで掘ってみると、木の葉が出てきました。

木の葉から、その頃どんな木がここに植えられていたかがわかります。

ポプラ、梨、リンゴ、梅、アンズ、桑などです。

これらの家のあとには、役にたつものや、価値のあるものは全く見つかりません。

最後にこの家に住んだ人が持って行ったか、あるいはその後に誰かがやってきて取って行ったものと思われます。

残っているのはがらくたばかりです。

しかし、それでもスタインにとっては、すばらしくありかたいものなのです。

彼はまた、ゴミ捨場を発見しました。高さ一メートル以上にがらくたが積み上げられています。

字を書いた木片、陶器のかけら、毛織物のくず、皮の切れ端などが続々と出てきました。

冬の寒い風にさらされて、スタインはそれらを一つ一つよりわけ、しるしをつけるのです。

このゴミ捨場の愍理にまる三日かかりました。

その付近をさらに探しまわり、めぼしいものはみな集めたので、探検をひとまず打切って、二月十三日ニヤを去りました。

3.4 第一回探検の成果

これまでがスタインの第一回探検です。

その成果は『昔のコータン』という題で、一九〇七年に出版されました。

二冊からなる大きな本で、一冊は地図や写真をおさめ、もう一冊は探検の記録です。

このような探検においては、学者はくわしい日記をつけます。

いつどこへ行ったか、そこに何があったか、などをノートに書いておきます。

また遺跡やその付近の景色を写真にとったり、スケッチしたりします。地図も作ります。

遺物が見つかるとそれがどこにあったかを、ノートに書いておきます。遺物はきちんと整理しておきます。

ノートを見れば、これがどこから出たかがわかります。

遺物の写真は探検が終わってから、一つ一つ、丁寧にとります。

現地の地図もきれいに書き直します。これらの材料を使って、報告書ができあがります。

そしてそれは世界中の専門の学者に送られます。この報告書を使って、学者は研究をはじめます。

スタインが集めたカロシュティ文字の木片を、彼はテントの中で少し読んでみましたが、とても全部は読みきれません。

昼間は一生懸命に歩いて探しまわります。体の疲れる仕事です。

夜は日記をつけたり、遺物を整理したりします。

木片の文章を落着いて読む暇はありません。報告書を作るところまでで、スタインの仕事は一応終わりです。

学者はこの報告書にもとづいて、中央アジアの歴史の研究をはじめます。

その研究はいまでもまだ続いています。

スタインが集めたカロシュティ文字の木片七百枚余りを、スタインの友人であるイギリスのラプソンという学者が整理して写真にとり、『オーレル・スタイン氏の発見したカロシュティ文書集』という本を作りました。

この本の文書をバロウという人が英語に翻訳しました。

これらの研究によって、それまでの書物にはのっていなかった、ニヤの人々の細々した生活までわかるようになりました。

なお、これらのカロシュティ文字の木片がいつ頃の物かといいますと、スタインの考えではこれらの木片と同じところから「晋の泰始(たいし)五年」という年代の入った中国文の文書が出ており、それは西暦二六九年にあたるので、カロシュティ文字もその頃、つまり三世紀の物だということです。

4 第二回中央アジア探検

4.1 ミーランの遺跡

一九〇六年四月、スタインは第二回探検にむかって、インド西北部(今のパキスタン)のペシャワールを出発しました。

一九〇四年にスタインは国籍をハンガリーからイギリスに変えていました。

そしてインド政府の考古学調査局員となっていました。

前回と同じくインド人の測量技師、軍人、コックがスタインに従いました。

みな、スタインの信用を得ていた人たちです。

一行は、タクラマカン砂漠の西の端にあるカシュガルへ行きました。

そこに来ているイギリス役人の世話で、蒋師爺(しょう・しじ)という中国人を雇いました。

蒋は中国語の読めないスタインにとっては、いい助手になることでしょう。

これからの探検では、中国語の文書がたくさん見つかるかもしれないからです。

蒋は探検に慣れており、物知りでほがらかな人でした。

六月末にカシュガルを出発してヤルカンドを通り、七月末、コータンに着きました。

前の探検で知合った人たち――トルコ人、アフガニスタン商人、中国役人など――が迎えてくれ、いろいろ助けてくれました。

十月、もう一度ニヤヘ行って調査しました。

十二月、一行は東に進んで、チャルクリックヘ行きました。

チャルクリックの東北八十キロのところ、ロブ・ノール湖の南に、ミーランという遺跡があります。

スタインがざっと見て、重要なところであると思ったので、

年があけた一九〇七年一月二十三日、本格的にミーランの調査にとりかかりました。 |

中国人学者、蒋師爺(しょう・しじ)

|

いくら寒くても、スタインは冬の砂漠が好きなのです。

彼はそれまでに、ずいぶん経験をつんでいるので、土の匂いをかぐだけで、この下に価値のある遺物が隠れているかどうかがわかるようになっていました。

彼が仏教のお寺の跡らしい家を探していると、思いがけないものが出てきました。美しい色で描かれた、天使の絵なのです。両肩に、羽根がついています。

羽根のはえた天使の絵は、キリスト教の絵に出てくるものです。スタインは、四方を見まわしました。

ここはアジアの一番奥です。

一番辺鄙(へんぴ)なところです。あたりは、乾ききった砂漠です。

はるか南には崑崙山脈の山並みがのぞまれます。一体どうしてこんなところに、こんな絵があるのでしょうか。

天使の目は大きくいきいきとしています。唇は小さく、波の形をしています。鼻はすこし曲がっています。

肩から出ている短い羽根は、はばたいています。またこの絵には、明るさと暗さとが表わされています。

明るさと暗さをかきわけるやりかたは、ヨーロッパにはあり、中国やインドにはないものです。

羽根をつけた若者の絵はおそらくギリシア神話の中の愛の神キューピッドからきているのでしょう。

このスタイルは、ヨーロッパではキリスト教に取入れられ、アジアでは仏教とむすびついてミーランの絵となったのです。

ガンダーラの彫刻にもこのスタイルが見られます。だからミーランのこの絵も、ガンダーラ美術に属するといっていいでしょう。

ギリシア文化の影響が、タリム盆地の東の端であるミーランにまで及んだことが、これでわかります。

なお、この壁画はこわれないように、イギリスのロンドン博物館へ運ばれました。 |

羽根のはえた天使の絵

|

ミーランのお寺の跡で見つかったときも、こわれていませんでした。

この壁はくずれた壁の上へふわりと落ちたらしく、またその上に砂がかかったので、いたまなかったのです。

丁寧に荷づくりして馬に乗せてインドへ運び、そこから船でイギリスへ送りました。

壁画のようなこわれやすいものを運ぶのはむずかしいことです。

余り大きな物は馬やラクダにはそのままでは乗せられませんから、適当な大きさに切って運び、あとでつなぎあわせます。

4.2 敦煌(とんこう)の宝物

ミーランで発見した遺物の整理をすませて、二月二十一日そこを出発し、スタインはロブ・ノールの南方の砂漠を通って、東の方。敦煌へむかいました。

この砂漠は、玄奘もマルコ・ポーロも通ったところです。

マルコ・ボーロはこういっています。

「この砂漠の端から端まで馬で行くと、一年以上もかかるだろう。一番幅の狭いところでも一ヵ月はかかる。

ここは、全く砂の丘と谷ばかりで、食べ物はひとつもない。

しかしまる一日ほど行くときれいな水があって、百人分ぐらいの飲み水が得られる。」

砂漠を通る間、スタインは一人の人間にも出会いませんでした。

「玄奘もマルコ・ポーロも、この寂しい砂漠を旅行したのだ。」とスタインは思うのでした。

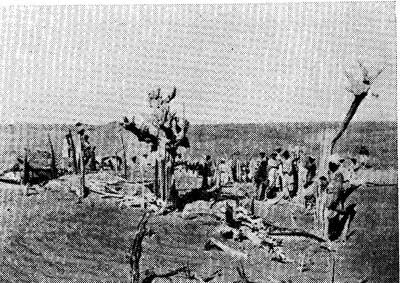

|

|

|

敦煌西方の望楼(右)と壁の跡(左) |

敦煌の西、つまりスタインの行進からいうと敦煌の手前に、昔、中国人がきずいた長い壁が続いているということを、スタインは聞いたことがあります。

しかし正しく調査されたことがないので、地図にはのっていません。

これからのスタインの仕事はこの壁を確かめることです。

三月七日、行進している道から一キロほど離れたところに、土の盛り上がった物を見つけました。

近づいてみると、それは高さ八メートル。煉瓦を積んで作った望楼(みはりやぐら)で、ほとんど崩れていません。

望楼のとなりに小さな家の土台が残っています。望楼の兵隊が住んでいた家でしょう。

そこから鉄の入れ物や、彫刻のはいった木片や、毛織物の切れ端が見つかりました。

これは、昔の中国人が作った望楼の、一番西の端の物と思われます。

スタイン一行はロバの食べ物がなくなりそうなので、大急ぎで敦煌へ行くことにしました。

次の日、もうひとつの望楼を見つけました。昨日見たのと同じものです。

そこから五キロほど東に、またもうひとつあります。

そして望楼と望楼の間には、葦の束(たば)が一直線に続いているのです。

スタインは考えました。葦の長さは二・五メートルあります。

葦をこの長さに切って束にし、縦にしてずっと並べていきます。

その上から粘土をぬり、さらに塩をしませてかためるのです。すると壁ができます。

これで敵の攻撃を防ぐことができます。

中国語で書かれた木の切れ端が落ちています。スタインの助手の蒋師爺は

「この字の書き方からみて、十世紀よりも古いものでしょう。」といいます。

この地点から、壁は東と西南とにわかれてのびています。

敦煌は東にあるので、東にのびる壁にそって進むことにしました。

壁はわりあい残っているところもあり、崩れてしまっているところもあります。

残っているところは高さ二メートル近くあります。崩れてしまっているところでも、葦が残っています。

スタインの一行は壁の南がわにそって東に進みました。

この壁は敦煌の北の方からさらに東に続いているのですが、ひとまず敦煌の町へ入って休むことにしました。

最初の望楼からここまで、壁は九十キロも続いていました。

三月二十四日、敦煌を出て北に進み、もとの壁に行きあたり、それがどこまで東にのびているのか、たどってみることにしました。

壁は切れてなくなっているところもありますが、ほとんど完全に残っているところもあります。

残っている壁は高さ二メートル、厚さ二メートルほどあります。

このあたりは粘土が塩をふくんでいるので、葦の上に粘土をぬるだけで、乾くと石のようにカチカチになります。

もし土を積み上げただけの壁だったら、このあたりはとても風が強いので、しだいにけずられてしまうのですが、葦が中に入っているので、このように今まで完全に残っているのです。

実にうまい作り方です。

しかもこの壁は敦煌を守るように、その北方を東へのび、さらに東北のエツィン・ゴールというところまで六百キロ余りも続いています。

水のない荒れた砂漠にこんな壁をきずくことは大変な仕事だったろうと思われます。

この長い壁が作られたのは漢の武帝の時代です。

まえに書きましたように、武帝は攻めてくる匈奴を追いはらいました。

そして中国の領土を敦煌のあたりまでひろげ、ここに中国人を送って町を作りました。

北や西から攻めてくる匈奴からこの町を守り、またタリム盆地を通って西アジアと商売する商人を守るために、この壁をきずいたのです。

またところどころに望楼を作って軍隊をおき、匈奴の侵入を見はりました。

みな西の方との交通の安全を守るためです。

武帝がこれらのものを作ったことは、漢の時代の歴史を書いた本にのっているのですが、スタインは実際にそれを見て、地図に書入れたのです。

壁の線は自然の地形をうまく利用しています。

川や湖があって人間が通れないところには、壁は作っていません。

人間が通れそうなところは、全く隙のないように壁が作られています。

望楼は煉瓦を積むか粘土を重ねて作ってあります。土台は四角で、一辺が六~七メートルです。

塔は上ほど小さくなっていて、中に部屋があります。

塔にのぼるには上からたらした綱をよじのぼったらしく、塔の内側の壁に足をのせるところがついています。

塔は見晴らしのいい丘の上に立っています。塔と塔との間の距離は 一定ではありません。

ところどころの塔の近くに、直径二メートルほどの土台があり、そこに葦を縦横に積んであるのに、スタインは気がつきました。

「壁の修理に使う葦だろう。」とはじめは思いました。

しかし葦の長さが短い物は三十センチ、長い物は一メートルと、そろっていないのです。

しかも葦を燃やした跡があるのです。スタインはこれは信号用の狼煙(のろし)だと悟りました。

もし匈奴が攻めてきたら、葦を燃やして信号とし、それを次々に伝えていくのでしょう。

スタインは、ひとつの望楼の近くのゴミ捨場から、素晴らしい物を見つけました。木片に中国語が書かれているのです。

中国人学者の蒋師爺は読むことができます。

彼が読むところによると、内容は軍隊の報告や品物の領収証、手紙などで、その中に入っている年代は漢の武帝の頃のものです。

これは大変な物を見つけました。漢の時代に書かれた中国語が何故素晴らしいのでしょうか。

世界で最初に紙を発明したのは、蔡倫(さいりん)という中国人です。時代は後漢で、西暦紀元一〇五年のことです。

(この紙の作り方は七五一年、クラス川の戦いで唐の軍隊がアラビア軍に敗れ、中国人の紙すき工が捕虜としてつれて行かれて、西アジア、さらにヨーロッパに伝わったのです。)

紙が作られる以前は文字は絹の布に書いていました。また木や竹を薄く細長く切ってそれに書き、すだれを編むように並べて、紐でつないで本にしていました。

本を数えるのに一冊二冊といいますが、この「冊」という字は細長い本や竹を紐でむすんだ形を示しています。

昔の本がこういうものであったということはわかっていましたが、こうした「本」の実物が見つからなかったのです。スタインが敦煌の近くの望楼で発見した木片は、中国で一番古い「本」なのです。

長さ四十センチ、幅六ミリから一・三センチ、タマリスクの枝をけずった細長い木片です。

これをつないだ紐は腐って、木片はバラバラになっていますが、同じところから出た物を書かれた文章を考えて並べてみると、一つの本になります。

字を消す時は鉋(かんな)で削(けず)るのです。

スタインも鉋くずの山を見つけましたが、これは習字をして何度も書いたり消したりした跡なのでしょう。 |

漢字の書かれた木片

|

なお、スタインが集めた「木の本」のうち、一番古い年号として「天漢三年」というのがあります。

それは漢の武帝の時代で、西暦紀元九八年にあたります。

スタインが敦煌で発見した以外にも、この中国の西の端の地方のあちこちで、木に書かれた本が発見されましたし、いまでも発見されつつあります。

それらは写真にとって世界中に発表されています。

学者たちはその文章を読むことによって、新しい事実を知ることがでざるのです。

スタインが、望楼と壁の調査の途中、三月に敦煌へ立ち寄ったことはまえに書きました。

敦煌へ立ち寄った目的のひとつは、もちろんこれからの調査の用意をすることでした。

けれども実はスタインには、もうひとつの目的があったのです。

彼は以前に友人であるハンガリーのリッチという地質学者から、敦煌の東南に「千仏洞」といわれる仏教の石窟寺院(岩に掘られたお寺)があることを聞いていました。

ロッチは一八七九年に敦煌へ行きました。

仏像は彼の専門ではありませんでしたが、仏像や壁画のすばらしさにうたれ、ぜひ研究せねばならぬとスタインに話したことがあるのです。

それを覚えていましたから、スタインは暇を利用して千仏洞を見ることにしたわけです。

千仏洞というのは洞穴の中に、たくさんの仏像が彫り込まれているという意味です。

敦煌の東南二十キロのところに、切り立った崖があります。

そこにたくさんの穴があります。それは坊さんが住んでいたところです。 |

敦煌の千仏洞

|

またこの切り立った崖を彫り込んで、大きな仏像をきざんであります。

穴の壁には仏の絵が描かれています。

仏像も絵もガンダーラ美術であることが、スタインにはひと目みてわかります。

それは学問的に価値のあるものには違いないのですが、敦煌にいる間にスタインは大変なことを耳にしました。

なんでも噂によると、千仏洞の洞穴のひとつから、たくさんの古い本が発見されたというのです。

発見したのは王円録(おうえんろく)という名の道士(どうし=道教という宗教の坊さん)で、今は彼がその本を預かっており、敦煌の役所の命令によって、だれにも見せないということです。

スタインが行ったとき、王は留守でしたので会えませんでした。

スタインは本のある洞穴を遠くから見ただけで帰ってきました。

望楼の調査をおえて、スタインは五月二十一日、再び敦煌へやってきました。目的は仏像や壁画にあるのではありません。

王の持っている本をごっそり買おうというのです。

これを持ちかえって発表したら、世界中の学者があっとおどろくだろうと、スタインは心の中でニヤニヤ笑っていました。 しかし問題は、どうして王を説き伏せるかです。

スタインは蒋師爺を通訳としてつれ、王道士に会いに行きました。

王は気の小さそうな男ですが、どこかずるいところもあるようです。

スタインはまず王のお寺に寄付をしました。機嫌をとるためです。

本のことをすぐいいだすのはまずいと思って、千仏洞を案内してくれるよう頼みました。

王は得意になって、スタインを案内してまわります。

「千仏洞は聞きしにまさる素晴らしいものですね。私は三月に見に来て、今また見に来たのです。

カメラで写して、世界中の学界に発表しようと思っています。」

などとスタインがいうと、王は「カメラ」とか「学界」だとかいう言葉の意味がわからないながらも、褒められていることはわかって、いい気持ちになるのです。 |

王道士

|

さっきもらった寄付が、かなり大金であったことも嬉しいのです。

あちこち見て歩いているうちに、問題の洞穴の前へやってきました。

スタインはなにげないふりをしていいます。

「聞くところによりますと、この中には立派な本がたくさん入っているそうで………」

スタインに全部をいわせないで、王がいいだします。

「ええ、それはもう大変なものです。私が見つけましてね。大事に保管しているのです。」

「そうですか、価値のある物を預かっていらっしゃるのは、ごくろうさまです。」

「ええ、ここらの人たちが見たくて来るのですが、絶対に見せませんよ。第一、仏さまの罰があたりますからね。」

「本当に、だれにでも見せるものではありませんね。」

スタインは適当にあいずちを打ちながら、王の気持をうかがいます。

王の機嫌をそこねてはなりません。急いでは、ことをしそんじます。

その日は王と顔見知りになっただけで充分だと思って、引きあげました。

その次の日、スタインはまた千仏洞の見学のため、王をたずねて行きました。

王という人は余り学問をしていない人です。だから学問の話をしてもだめです。

スタインはふと、いい考えに気がつきました。玄奘を持ち出すのです。

いくら学問のない王さんでも、『大唐西域記』や『西遊記』で名高い玄奘のことなら、知っているだろうと思いました。

「ねえ王さん。私は玄奘を尊敬しています。あの方は立派な坊さんでした。

長安を出て敦煌を通り、砂漠を渡り高い山を越えて、インドまでお経を求めに行かれました。

私は玄奘の通った道を反対に歩いて、インドからここまでやってきたのですに

王道士は『大唐西域記』のことは知りませんが、『西遊記』なら話に聞いて知っていました。

三蔵法師や孫悟空、八戒の活躍のことはよく知っていて、得意げにスタインに話します。

スタインは『西遊記』の方は知りませんが、適当に返事をします。

この外国人が三蔵法師を尊敬し、その道をたどって来たことに王道士は感心しました。

その日は二人の間の共通の話題ができて、なお親しくなりました。

しかしスタインはまだ本当の目的をいいだしません。

その晩のことです。王がスタインをよびに来ました。

三蔵法師を尊敬するこの外国人に、れいの古い本をちょっとだけ見せてやろうというのです。

「だんだんいい調子になってくるぞ。」と、スタインは喜んで出かけました。

王がさしだした本を、スタインと将師爺は手にとって見ました。それは、中国語のお経です。

蒋はそのページをめくっていましたが、「あっ」とおどろきの声をあげました。なぜなら、そのお経は玄奘みずからが、サンスクリット語から中国語に翻訳したお経だったのです。

スタインと王と二人ともが尊敬する玄奘が書いた本なのです。蒋は王にいいました。

「ごらんなさい。この本には玄奘さまがこのお経をお訳しになったと、ちゃんと書いてありますよ。

何と不思議な因縁でしょう。スタインさまがここまでいらっしゃったのは、全く玄奘さまのお導きなのです。

スタインさまを粗末に扱うと、玄奘さまに申し訳ないことですぞ。」

「はあ、で、スタインさんはどうなさりたいのでしょうか。」

「つまり玄奘さまがお書きになったお経が入っている穴倉の本を、全部見たいとおっしやっているのです。

あなたが今までそれを大事に保管してこられたことにたいし、玄奘さまにかわって、お礼として充分の寄付をしようといっておられるのです。」 次の朝、王道士はまたスタインのところへやってきて、

「スタインさん、どうぞごらんになってください。」といって、自分で先に立って宝物の倉へ案内するのです。

王が石油ランプをかざして照らした小さい部屋を、スタインは目をいっぱいに見開いて見つめました。

床から天井まで、ぎっしり本が積み上げられています。 |

敦煌発見の漢文書

|

二・五メートル四方、高さ三メートルの部屋に、人間が入れないくらい、本がつまっているのです。

スタインと將と王の三人はとなりの部屋に入りました。

王が次々にわたす本を、スタインは胸をおどらせて見ていきました。

中国語のお経、チベッド語のお経、絹の布にかかれた仏の絵などがあります。

朝から晩まで、ご飯を食べるひまもおしんで、スタインは調査をつづけました。

王道士は、中国語のお経以外のものは価値がないと思っているらしいのです。

絹にかかれた絵を、スタインはとても素晴らしいと思っているのに、王は何とも思っていません。

「これを、もうちょっとゆっくり見せてください。」とスタインはいくつかの絵をのけておきました。

王の方は「この人はつまらぬものをありがたがっている。中国語のお経に気がつかないで安心だ。」と思っています。

王としてはスタインが申し出ている寄付がほしくてたまりません。

しかしおおっぴらに売ったとなっては、近所の人の口がうるさいのです。

その晩、蒋は風呂敷いっぱいの荷物を、スタインのところへかつぎこんできました。

王はだれにも秘密にしておくという約束で、昼間スタインがのけておいたものを運びだすことを許可したのです。

それから一週間、スタインと将は毎日出かけて行って、いい品物をのけておきます。

日がくれるとそれを蒋がふろしきに包んで運びだすのです。

こうしてスタインは、「あとでゆっくり調べる」という名目で目についた主な物を全部、手に入れることができました。

王は「こうしてここに置いておくと、近所の者がねらっているのですよ。スタインさん、大事にして、よく調べてくださいね。ところで、寄付の方はどうでございましようね。」とスタインの持ち出しよりは、お金の方を気にしています。

こうしてスタインは宝物をうまうまと手に入れました。

それから一年ほどして、フランスのポール・ベリオという学者が、探検隊をつくって中央アジアへ向かいました。

敦煌についたとき彼は、「イギリス人が王道士の宝物を持って行った」という噂を耳にしました。

さっそく王のところへ行って頼むと、王はスタインからもらった寄付の味をしめていたので、ベリオの申し出をうけました。

ペリオはスタインとちがって中国語のよくわかる人だったので、もっぱら中国語の本を集めて持ち出しました。

その頃の中国は清という時代で、北京に政府がありました。

政府は敦煌の宝物が外国人にわけどりされていることを知って、あわててそれを王道士から買いあげ、北京へ運ばせました。

スタインは一九一四年、もう一度敦煌を訪れて王に会いました。王はいいます。

「政府が私にくださったお金は、途中で役人に取上げられてしまって、私には一文もはいりませんでした。

でもね、スタインさん。いい物がありますよ。

政府が買いあげに来たとき、私がこっそり隠しておいた物があります。それをおゆずりしましょう。」 |

こうしてスタインは王が隠して持っていたお経を買い取ることができました。王道士にはたっぷりお金が入りました。

一方、政府が買いあげた宝物は途中で大部分ぬすまれ、北京まで着いたのはほんの少ししかなかったということです。

敦煌の調査の大成功をもって スタインの第二回中央アジア探検は終わりました。

その結果は、『ゼリンディア』という五冊の本となって発表されました。

「ゼリンディア」というのは「センス」(絹の国、中国のこと)と「インディア」(インド)の間という意味で、つまり東トルキスタンにあたります。

またスタインが敦煌で得た本はロンドンの博物館に送られ、長い間かかっで整理され、一九五七年にやっと完成しました。

いまから十年ほど前、その本のすべてのページが写真にとって日本にも送られてきました。

東京大学や京都大学の学者たちは、この写真にもとづいて敦煌の歴史の研究をつづけています。

5 第三回中央アジア探検

第三回探検は、一九一三年に始りました。

パミール高原、コータン、ミーラン、楼蘭(ろうらん)、敦煌を通り、帰りはタリム盆地の北の道を通り、カシュガルからパミール高原を西にこえ、アム川の上流に出て西トルキスタン(その頃はロシア領でした)のサマルカンドへ着きました。

今回の目的は、遺物の発見のほかに、地理的調査もありました。「シルク・ロード」を実際に歩いてみたわけです。

この第三回探検は、『アジアの一番奥』という四冊の本となって発表されました。

スウェン・ヘディンのところで書いたように中華民国ができて、外国の探検隊は自由に中国へ入ることができなくなりました。その時スウェン・ヘディンは中国とスウェーデンの合同探検隊をつくって、東トルキスタンの探検を行ないました。

一方、オーレル・スタインは西の方、イランに向かい、そこで一九三二年から三六年まで調査をしました。

それからまたインドへ行き、カシミールで調査をしていましたが、今度はアフガニスタンで発掘をしようとして、一九四三年十月、インドからアフガニスタンのカーブルへ入りました。

しかしそこでスタインは風邪をひいて床につき、再び立つことができず、二十六日この世を去りました。

年はちょうど八十才になっていました。こんな年になっても探検をつづけようとしたスタインは、確かにえらい人でした。

カーブルはアフガニスタンの首府ですが、小さなさびしい町です。

アーリア系やトルコ系など、さまざまな人が住んでいます。

インドから中央アジアへ入る入口といえます。この町の北の端に、高い土の塀で囲まれた外人墓地があります。

オーレル・スタインはその中の、ひとつの十字架の下に静かに眠っています。

大理石の墓石に、スタインをほめた文章が彫り込まれています。

その一番終わりに、次の言葉が書かれています。 |

スタインの墓

|

大変愛された人

スウェン・ヘディンとオーレル・スタインは、共にもっともすぐれた学術探検家でした。

二人とも結婚することなく、一生をアジアの探検に捧げました。

ヘディンのしたことは派手で、世間をおどろかせるようなことばかりでした。

おもしろい旅行記もたくさん書きました。

一方のスタインは地味な人柄で、遺跡を探しては遺物を丁寧に拾って歩きました。

本も書きましたが、専門的なものばかりです。

二人に共通なことは体力と精神力が人一倍すぐれていたことと、なにより大事なことは、誰からも愛されたことでした。 |

top

**************************************** |