|

****************************************

Home 概要 ヘディン スタイン リビングストン スタンレー 探検家略伝

Ⅲ リビングストン(アフリカ内陸探検1)

医師、宣教師、探検家として暗黒大陸アフリ力に生涯をささげ、愛と知識をもたらした。

その仕事は世界の人々から尊敬されている。

1 アフリカ大陸 top

一九六四年十月、東京で行なわれたオリンピック大会で目立ったことの一つは多くのアフリカの国々が参加したことでした。

開会式に次々に入場してくる各国選手団のなかに、多くのアフリカの国の名前が見られました。

「おや。そんな国があったかな。」とあわててアフリカの地図を開いて見た人もあったでしょう。

アフリカにもずいぶん国ができたものです。

そして東京オリンピックに選手団を送ってきました。選手の数は多い国も少ない国もあります。

特に開会式で目立ったのは、チャドやガーナなどの国の選手たちが着ていた民族衣装でした。

そのあざやかな色は、アフリカの存在を人々の心に強く印象づけました。

また競技では、エチオピアのアベベ選手の活躍を知らない人はないでしょう。

多くの人々がびっくりするほどアフリカに国がふえたのは、いつごろのことでしょうか。

一九六〇年という年は「アフリカの年」とさえいわれます。

その年に十七もの国が独立したからです。

一九四五年に第二次世界大戦が終わってから、アジアやアフリカでヨーロッパの国の領土になっていたところで、次々に独立国となりました。

そしてヨーロッパやアメリカのすすんだ国に追いつこうと、一生懸命に努力してきました。

戦争が終わってから十年めの一九五五年四月に、インドネシア(これもオランダから独立した国です)のバンドンで「アジア・アフリカ会議」というものが開かれました。

そこでは外国の支配をうけないために、また自分たちの文化を発展させるために、アジアやアフリカのだくさんの国の指導者が集まって相談しました。 |

いまのアフリカ

|

この会議によって、アジアやアフリカの重要さが世界中に認められるようになりました。

それでは一九四五年以前のアフリカはどうだったでしょうか。

その頃アフリカには、たった三つしか独立国がありませんでした。

エジプト、エチオピア、リベリアです。

そのほかの広い土地は、みなヨーロッパの国々――主にイギリスとフランス――の植民地でした。

ヨーロッパ人がやってきて、アフリカ人を支配していたのです。ヨーロッパ人は、すぐれた文化をアフリカへもってきましたが、また自分たちの都合のいいように、アフリカを利用していました。

もっと昔にさかのぼって、ヨーロッパ人が入ってくる前のアフリカはどうだったでしょうか。その頃のアフリカを、ヨーロッパ人は「暗黒大陸」とよんでいました。

何もわからない大陸だから、このようによんだのでしょう。

どこにどんな山や川があるのか、どんな人間がどんな生活をしているのか、暗闇のようにさっぱりわからなかったのです。

その頃、アフリカのことを少しでも知っていたのは、アラビア人でした。

アラビア人がイスラム教を信仰して、四方へ発展していったことは、「オーレル・スタイン」のところで書きました。

彼らは東は中央アジア、西はこのアフリカの北部にまで進出し、イスラム教を広めました。

いまでもアフリカには、イスラム教徒がたくさんいます。

その頃のアフリカのことは、アラビア人が書いた本によって、ある程度知ることができます。

デビッド・リビングストン(このⅢ章)がアフリカで仕事をしたのは、十九世紀の中頃です。 その頃のアフリカはまだ「暗黒大陸」でした。

その暗闇のなかへ、彼は勇敢にはいって行き、明るい光をなげかけたのです。

つまりアフリカの地理を調べ、また人々に文化をあたえたのです。 |

リピングストン

|

ヘンリー・スタンレー(第Ⅳ章)という人が、リビングストンのあとをついでアフリカで仕事をしました。この二人はアフリカ探検のうえで、もっとも重要な人たちです。これから、この二人の頃のアフリカがどうであったか、彼らはアフリカでどんなことをしたか、そのあとアフリカはどうなったか、ということをお話したいと思います。

2 宣教師をこころざす top

デビッド・リビングストンは、一八一三年三月十九日、イギリスのスコットランドのグラスゴーに近い、ブランタイアという小さい町に生まれました。

お父さんはネイル・リビングストンといい、お茶を売る商人でした。

商人に似ず信心深い人で、子供たちにもキリストの教えを説いて聞かせました。

お母さんはやさしい、よく気のつく、やりくり上手の人でした。

デビッドはお父さんとお母さんの両方のよい性質をうけついでいました。

お父さんから得た信仰心と、お母さんのもっていた愛情と、この二つがのちにアフリカへ行った時、土人に対して発揮されることになります。

ブランタイアの町の近くをクライド川が流れており、その岸には木が川におおいかぶさるように茂っています。

川はあるところではゆったりと、またあるところでは速く流れています。

クライド川にのぞむ小さな丘の上に、石作りの大きなアパートがあります。

このアパートの二階にリビングストン一家の部屋がありました。

薄暗く狭い部屋です。ここでデビッド少年は大きくなりました。

彼はこの部屋で本を読み、窓から遠くの森を眺めて空想にふけりました。

ブランタイアは工場の町です。紡績工場があります。

デビッドは十才になると、工場へ行って働きました。

毎日、朝の六時から夜の八時まで仕事をしました。

初めてもらった給料で、彼は『ラテン語入門』という本を買いました。

その頃学問をするためにはまずラテン語の知識が必要だったのです。

昼は仕事をしながらこの本を読みました。

彼は紡績機械の上に本をおき、手で機械を動かしながら目はページの字をたどるのです。

機械のやかましい音はちっとも気になりません。

のちにアフリカへ行ったとき、土人が大声で歌ったり踊ったりしているそばで、平気で本を読むことができたのはブランタイアの工場での、こんな経験があったからでしょう。

夜の八時に仕事がすむと、学校へ行きます。工場で働く人たちのための夜学があったのです。

そこで十時まで勉強して家へ帰ります。家へ帰ってからまた本を読みます。

十二時頃あるいはもっと遅くまで本を読んでいるので、お母さんが心配してデビッドから本を取上げると、やっと床につくのです。

休みの日には、植物採集や岩石の標本集めに、あちこち歩きまわりました。

また冒険が好きでブランタイアの城址の石垣では、ほかの誰よりも上手に高いところへよじのぼることができました。

デビッドは科学の本や旅行記が好きで、読みふけりました。

ところがお父さんはそんなものより、キリスト教の本を読むように勧めましたがデビッドは聞き入れません。

キリストの教えは科学的でないし、また人間の心を救うこともできないと思っていたからです。

数年の間、デビッドはお父さんのいうことをきかず、宗教をきらい続けていました。

しかしそうしながらも、自分でいい宗教書を探して読んでいました。

そして、しだいに考えがかわってきました。

そしてついに「本当の宗教は科学と同じく人間を救うものである。」と思うようになりました。

ただじっとしてキリスト教の本を読んでいるだけでは、いくら人に説教しても人の心を救うことはできないのです。

聖書の文章をおぼえて、それを人にしゃべったって、なんにもなりません。

聖書に書かれていることは覚えるものではなく、実行すべきものなのです。

デビッドは「キリスト教の愛をより多くの人に広めて、みじめな生活や心を救うために努力しよう」と決心しました。

デビッドは二十三才になりました。

それまで工場で働いてためたお金でグラスゴーの大学へ入り、二年間医学を勉強しました。

そして医師の資格をとりました。

グラスゴーにいるとき、彼は友人から「ロンドン伝道協会へ入らないか」と勧められました。

そこでその協会がどんな団体であるか、調べてみました。

それはキリスト教を広めるための団体の一つですが、ほかの団体がこまかい制度をうるさくいったり、派閥争いをしたりしているのにくらべて、そういうことは問題にしないで、キリスト教の愛を広めようとする者は、誰でも歓迎している団体でした。

それがデビッドの気にいりました。

そして一八三九年、入会申しこみが受けいれられて、彼はロンドンへ行きました。

ロンドンで彼は有名なウェストミンスター寺院を訪れ、たくさんのえらい人のお墓の間を歩いたりしました。

自分がやがてこの寺院に葬(ほうむ)られることになろうとは、もちろん考えませんでした。

ロンドン伝道協会の正式の会員になるためには説教を習って、協会本部の試験に通らねばなりません。

ところがリビングストンは説教が苦手なのです。

彼は田舎の生まれで、しかも本を読むことに熱中していました。人の前でしゃべるのは下手なのです。

あるとき病気で休んだ牧師のかわりに、急に説教をしなければならなくなりました。

行く道々、話すことを頭の中で考えていましたが、いざ説教壇の上に立つとあかってしまって、考えていたことをみな忘れてしまいました。

壇の上でうんうんうなりながら、一生懸命思いだそうとしましたが、ますますあがるばかり、顔が真赤になるだけです。

説教を聞きにきた人はざわざわしはじめました。

リビングストンはとうとう「皆さん、私は今日お話することを忘れてしまいました。」とだけいって壇からおり、逃げて帰ってきました。

ロンドン伝道協会は、リビングストンを落第と判定しました。

しかし彼のまじめなことを知っている人のおかげで、もう少し勉強させてもらえることになりました。

その後三ヵ月努力して、どうにか説教ができるようになり、やっと正式の会員になることができました。

リビングストンの少年時代、キリスト教ははげしい勢いで世界の各地へ広まっていきました。

各地で宣教師たちが書いた本は本国に送られ、熱心に人々に読まれていました。

中国ではロバート・モリソンやチャールズ・ギュツラフが活躍していました。

アフリカではリビングストンと同じスコットランド人のロバート・モファットが、キリスト教を広めるのに努力していました。

モファット夫人にだかれていたかわいい少女メアリーが、のちにリビングストンの奥さんになります。

リビングストンはギュツラフにあこがれて、中国へ行きたいと思いました。

しかしちょうど中国とイギリスとの間に戦争(アヘン戦争とよばれます)がおこったので、中国行きをやめなければなりませんでした。

そのとき、アフリカからモファット博士が帰ってきました。

博士の講演を聞きに行ったリビングストンは博士に会い「アフリカで働かせてください」と申し出ました。

博士は喜んでいいました。

「そうですか、あなたがのぞむのなら、アフリカで働いてください。

アフリカにはまだ文明を知らず、キリストの愛の教えをうけていない土地が、はてしなく広がっています。

宣教師が誰も足を踏み入れたことのないところが、あなたを待っています。」

年とって白いひげをはやしたモファット博士の言葉にリビングストンは感激し、アフリカでの伝道に一生を捧げる決心をしました。

3 第一回アフリカ探検 top

3.1 クルマンの伝道所へ

一八四〇年十一月、リビングストン入ったん故郷へ帰って、お父さんとお母さんに別れの挨拶をしました。

リビングストン一家は、十七日の朝早く起きて、神にお祈りをしました。

デビッドは別れの言葉として、聖書を朗読しました。

ロンドンへ向かうデビッドを見送って、お父さんはさびしさでいっぱいでした。

デビッドがイギリスへ帰る前に、お父さんはなくなります。

十二月八日、リビングストンはジョージ号に乗って、ロンドンを出帆しました。

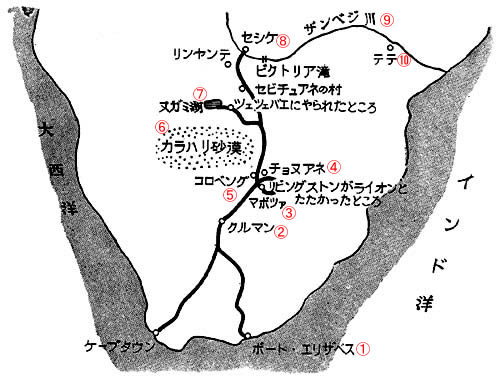

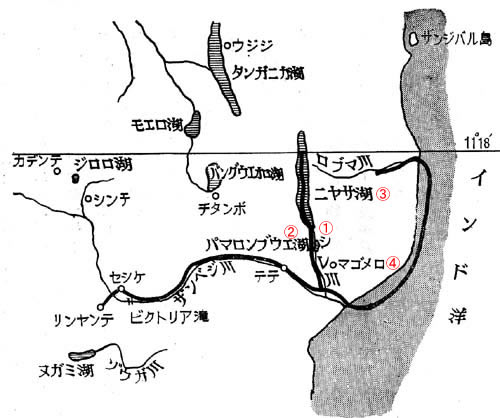

三ヵ月の航海ののち、船は南アフリカのアルゴア湾のポート・エリザベス①に着きました。 ジョージ号のドナルドソン船長はリビングストンと同じスコットランド人で、親切な人でした。

勉強ずきのリビングストンは、船長にたのんで天体観測術を教えてもらいました。

四分儀という道具で星を見て、それによって自分の位置を知るのです。

この方法を知っていれば。どこへ行っても自分のいる位置がわかり、地図を作ることができます。

リビングストンはそれまでのどのアフリカ探検家よりも、天体観測が上手でした。

もちろんほかの宣教師のもっていない特技です。おまけに医学をおさめています。こうした彼の能力は、彼を普通の宣教師以上のものにするはずです。

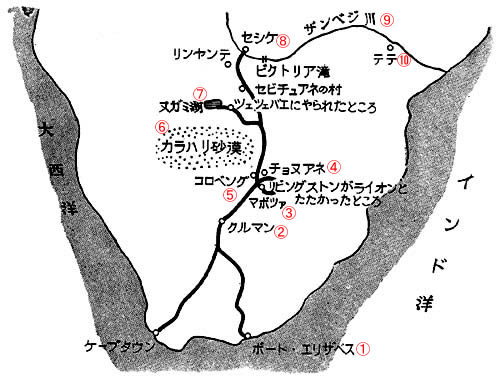

一八四一年五月、初めてアフリカの土に足をふみしめたリビングストンは牛車に乗って千キロ北方のクルマン②ヘ向かいました。

それまで見たことのない木や草が次から次へと現れて、植物採集の好きな彼を喜ばせます。 |

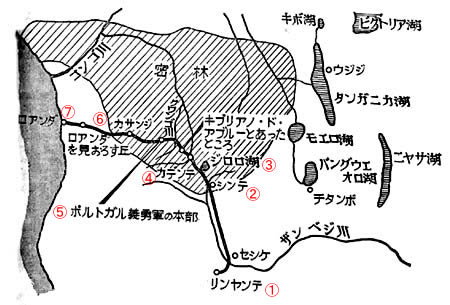

1840年から1852年までの足どり

|

青空の下で食事をしたり、寝転んだりするのは、気持ちのいいものです。

途中で出会う土人はキリスト教を信じていて、礼儀正しくリビングストンをもてなしてくれます。

スコットランドの田舎で働きながら勉強した彼にとって、アフリカはちっとも恐ろしくも苦しくもありません。

初めての旅がとても楽しかったので、彼はすっかりアフリカが気にいってしまいました。

クルマンは海抜千三百メートルほど、あたりは荒れた砂漠です。

三十年前そこにモファット博士たちが伝道所を作りました。

荒れた土地に溝を掘って水を引き、野菜や果物を作っています。家も畑も宣教師たちが汗を流して作ったものです。

この伝道所はロンドン伝道協会の、南アフリカにおける中心となっています。

ここで彼は土人の言葉や風俗習慣を学びました。土人たちと仲良くするためには、これらのことがぜひ必要です。

またクルマンのあたりを歩きまわって、様子を調べました。

アフリカ土人たちをつれて旅行しているとき、彼らはリビングストンが彼らの言葉がわかることを知らないで、こんなことをいいました。

「この白人は丈夫じゃないよ。ヘナヘナだよ。袋みたいなもの(ズボンのこと)をはいているから、恰好はいいけど、ちょっと歩いたら、すぐ参(まい)ってしまうよ。」

これを聞いて、リビングストンの元気な体の血はわきたちました。

それからの旅では、毎日、彼は一行の先頭にたって、ものすごいスピードで歩き続けました。

アフリカ土人たちは参ってしまい、リビングストンの強さをほめるのでした。

3.2 マボツァでの生活 top

一八四三年、彼はクルマンから三百キロ北のマポツァ③というところへ移り住みました。

白人は彼ただ一人です。

マボツァは伝道するのにいいところなのですが、一つだけ困ったことがありました。

それはライオンが多いことで、土人がもっている牛が、昼間でもライオンにおそわれて殺されるのです。

ライオンという動物はその群れのうちの一頭が殺されると、ほかのものは恐れてそこへ近づかないものです。

だから一頭だけ殺せばいいのです。

リビングストンは村民を集めてライオン狩りにでかけました。

木の茂った丘の上にライオンの群れがいるのを見つけ、四方から取り囲んで近づいていきました。

鉄砲をうちましたが、岩に敗たっただけで、ライオンは囲みをやぶって逃げてしまいました。

次には二頭のライオンを囲みましたぶて、また逃げられてしまいました。

駄目だとあきらめて村へ帰ろうとしたとき、三十メートルほど離れた岩の上にライオンが座っているのを、リビングストンが見つけました。

木の陰に身をかくし、よく狙いをさだめて弾丸を発射しました。

村民は喜んで、「あたった、あたった」と叫びます。

しかしライオンはまだ死なず、怒って尻尾をふりあげています。

リビングストンは、「まっていろ、もう一発射つからな。」といいながら、弾丸をつめていると、叫び声が聞こえました。

はっとして振り向くひまもなく、ライオンはリビングストンにおどりかかって、左肩にガブリと噛み付き地になげたおしました。

そのときの気持ちを、リビングストンはこう書いています。

「鼠は猫に噛み付かれると気を失う。私はそのような状態であった。

何がおこっているかははっきりわかっていたが、痛くも恐ろしくもなかった。ちょうど麻酔をかけられた病人が、手術の有様を承知していながら、メスの痛みを感じないのと同じである。」 |

ライオンはリビングストンの耳もとで恐ろしいうなり声をだしながら、彼をふりまわしました。

それから土人の一人が自分をねらっていると見ると、ライオンはリビングストンをすててその方へとんでいきました。

あわやその土人につかみかかろうとしたとき、ライオンはリピングストンに射たれた傷の痛みにたえかねて、たおれてしまいました。

リピングストンの命は助かりましたが、ライオンに噛まれた左肩の傷はなかなか治りませんでした。 |

ライオンにおそわれたリビングストン

|

治ってからも、左腕を肩から上へあげることができなくなりました。

こんな不自由な体で、彼はそれからもアフリカでの生活をつづけるのです。

この出来事はイギリス本国に伝えられ、彼が国へ帰ったとき、人々は皆この話を聞きたがりました。

そこでかれも、

「こんなことは、年をとってから、子供に話してやるつもりだったのに」といいながら仕方なく話してやりました。

こんな恐いめにあっても、彼はちっとも気にしていないのです。

一人でマボツァで暮らし、二年たちました。

リビングストンは結婚ということをあまり考えませんでした。

しかし一人暮らしの不自由さを思い、またモファット博士の娘メアリーを知ってから、急に結婚しようと考えました。一八四三年の末でした。

メアリーはお父さんと一緒にアフリカでの苦しい生活になれており、家の用事のよくできる人でした。

リビングストンの言葉によると、 「ロマンチックでなく実用的な女、髪は黒く小柄でよく肥えており、丈夫で僕の好みにぴったりの人だ。」とのことです。

リビングストンという人は子供のときからまじめな人でした。

本ばかり読んでいて、かたくるしい人のように思われていましたが、その反対に洒落(しゃれ)もよくいう人でした。

こうした性格の人でしたから、二人の生活は楽しいものでした。

アフリカの奥深く、ほかのヨーロッパ人から遠くはなれて土 一人たちのなかで暮らしても、ちっとも辛いと思いませんでした。

二人は力を合わせて、土人の言葉を習ったり、土人にキリスト教の話をしたり、病人をみてやったりしていました。

リビングストンはまた地質のことも勉強しました。 |

メアリー夫人

|

地球を作っている岩や土の性質を調べるのです。

地質についての知識は、のちの彼の探検に大いに役立つことになります。

3.3 コロペングに移って

top

リビングストンとその妻は、もっと北へ行って神の愛を知らない土人を救おうと決心し、マボツァから百キロほど北のチョヌアネ④というところへ引越しました。

ここで二人の初めての子、ロバートが生まれました。

チョヌアネの酋長はセチレという人です。

ここは水が少なく農業に不便だったので、リビングストンはセチレとその部下をつれて、コロベング⑤ヘ移りました。

セチレはリビングストンを尊敬し、キリスト教を信ずるようになりました。

そして自分の部下にもキリスト教を信じさせようとしました。

「先生が口で説教なさっても、私の部下はちっとも聞きませんよ。私がむちでひっぱたいてやったら、いっぺんにいうことを聞きますよ。」

「いや。キリスト教は、むちの力で広めるものではないのだよ。」

セチレはおそれいってしまいました。

そしてリビングストンが、むちを使わないで人々を信仰に導くのを見て、びっくりしてしまいました。

彼はリビングストンから英語を習いました。

アルファベッドは一日で覚えてしまいました。

算術も教えてもらいました。またリビングストンの指導で、農業をするようになりました。

それまで彼らは、森の中を走り回って動物を殺して、それを食べていたのです。

農業をするには水がいります。この地方には雨か少ないのです。

セチレは雨をよぶ方法を説明します。 |

キリスト教を土人に説くリビングストン

|

毒のある木の根をとってきて、その汁をしぼり、それを羊の体のなかに注ぎこみます。

羊は苦しんでもがきながら死にます。その間に、残りの汁を燃やすのです。

その煙が天にのぼっていき雨をよぶ、というのです。 |

それに対してリビングストンはこう教えます。

「キリスト教では雨をよぶのに、そんなことはしません。

『天はみずから助けるものを助ける。』ということわざがあります。自分で努力しなければだめです。

溝を掘って川から水を引きなさい。そしたら雨がふらなくても水にこまらない。

畑の作物にも飼っている動物にも、充分の水をやることができるでしょう。

なんでもまず頭を働かせ、それから働かなくてはだめです。」 |

リビングストンには医者という仕事もあります。

白人が病気を治してくれると聞いて、何百キロもはなれたところから、コロベングヘやってくる土人もあります。

リビングストンは木と木の間にテントを張り、その中に机をおいて、「コロベング病院」を作りました。

テントの前には、長い槍を持った恐ろしそうな土人たちが、列をつくっておとなしく順番をまっています。

メスを入れられて手術をうけても、

「大人は泣いたりしないよ。泣くのは子供だけだ。」と平気な顔をしています。

リビングストンが親切に診察して病気を治してやったので、大勢の土人たちが彼を尊敬し信頼するようになりました。

アフリカでのリビングストンの生活はどんなだったでしょうか。

商店というものがないのですから、物を買うことができません。

必要なものは自分で作らねばなりません。

家を建てるのに、煉瓦がいります。土をとってきて、ねって型にはめ、日にほします。

木がいるなら、森へ行って切ってきます。

不思議なことに、土人たちは四角い物が作れません。

丸い物しか作れません。家は丸太で丸く作ります。

リビングストンが角の煉瓦や角の木で、角の家を作るには土人に手伝ってもらえませんでした。

また土人に尊敬されるには、家は大きいほどいいのです。

パンは自分たちで焼くし、石鹸や蝋燭(ろうそく)も作ります。

しかしリビングストンは

「なんでも我々二人で作らねばならないことはちっとも辛いことではなく、とても楽しいことだ。」といっています。

二人は朝は六時から七時までの間に起きます。

朝ご飯をすませて、八時から学校が始ります。土人の大人も子供も、男も女も学校へきます。

キリスト教や英語や算術を習うのです。

十一時に学校が終わると、メアリーは家のなかの用事、デビッドは家の外の仕事――鍛冶屋や大工や庭師がするような仕事――をします。

夕ご飯のあと、メアリーは土人の娘たちに裁縫を教えます。

デビッドは一週に三回、夜のお祈りをし、一回は宗教以外の話をします。

そのほかの日は土人の家へ出かけていって、世間話をします。

これらが毎日のきまった仕事ですが、そのほか病人をみて薬を飲ませたり、貧しい人に食べ物をあたえたりもします。

リビングストンの食べ物のことですが、肉はセチレがとどけてくれます。

彼は酋長なので、彼の領地のなかでとれた動物の、一番いいところの肉をもらう権利があるのです。

しかし肉は毎日とどけられるわけではなかったので、肉のないときはイナゴを食べました。

また芋虫も食べました。芋虫は土人のすきな食べ物です。蛙もおいしい食べ物でした。

蛙は雨がふったあとに出てくるので、土人たちは「蛙は雨雲から落ちてくる。」と思っています。

3.4 ヌガミ湖を発見 top

こうしてコロベングの生活が過ぎて、二年たちました。

リビングストンはアフリカでの初めての大旅行をはじめようとします。

北の方にカラハリ砂漠⑥があり、そのむこうにヌガミ湖⑦があることを、彼は噂に聞いていました。

砂漠の道はバマングワト族のセコミという酋長が知っています。

セコミはセチレの子分にあたります。

そこでセチレはセコミに牛を贈って、リビングストンのためにカラハリ砂漠の案内をするよう、頼みました。

しかしバマングワト族では、セコミよりもセコミのお母さんが大きな権力をもっており、お母さんには牛を贈らなかったので、お母さんはセコミが道案内することに反対しました。

リビングストンはしかたがないので、砂漠を横ぎらないで、そのへりをまわって行くことにしました。

この時、イギリスの二人の狩人オスウェルとスティールがコロベングヘきており、リビングストンと一緒に行くことになりました。

一八四九年六月一日、一行はコロベングを出発しました。

人間はリビングストン以下二十人、牛が八十頭ほどと馬二十頭ほどです。

砂漠といっても、ところどころに木や草ははえています。しかし川や湖はもちろんありません。

ところどころ、井戸を掘れば水が出るだけです。

カラハリ砂漠に住んでいるのは、カラハリ人とブッシュマン人です。

両方ともアフリカのなかでも野蛮な土人です。

特にブッシュマン人は畑を作ることも動物を飼うことも知らず、野生の動物を捕まえて食べたり草を食べたりしています。

カラハリ人のほうは畑を作り、また羊を飼っています。

数日進んだとき、前方に湖が見えてきました。

波がおどり、木が茂っているのです。 |

カラハリ砂漠

スティ-ル オスウェル

|

リビングストンもほかの人も、さらに牛や馬も、湖が近いと思って歩みを早めました。

オスウェルは、自分の帽子を空に投げ、びっくりするほど大きな声で「バンザイ」と叫びました。

象の群れも見えるので、彼はそれを射つ用意をしました。

しかし一行が進んで行くと、その湖も木も象も急に消えてなくなりました。

みんな、がっかりしました。それは砂漠によくある蜃気楼だったのです。

七月の中頃、ゾウガ川にたどりつきました。

付近に住む人の話では、この川はヌガミ湖から流れ出ているというのです。

リビングストンたちは元気を取戻しました。

川の両岸には美しい木がたくさんはえています。一行はこの川に沿って進んで行きました。

途中でそのあたりの土人に聞きます。土人は答えます。

「この川は川のたくさんある。数えきれないほどたくさんある。

そして大きな木がいっぱいはえているところから流れてきます。」

リビングストンは、「これは重要な発見だ。」と思いました。

それまで「アフリカの奥地は砂漠だけだ。」と考えられていたからです。

このころにも、アフリカは海岸や海岸から少し入ったところまでは、大体わかっていました。

川については、河口から少しさかのぼったところまではわかっていました。

しかしアフリカの奥地のことは、何もわかっていませんでした。

アラビア大は奥地まではいって行ったようです。

またオスウェルのような人も入ったことがあります。

しかしみな科学的な探検家ではありませんでした。

自分が冒険するだけで、正しい記録を残していません。

自分の位置を観測して地図を作ることもできません。

だからリビングストンまでのアフリカの地図を見ると、その中央部は何も書かれていたいか、間違いだらけのことが書かれているか、どちらかでした。

ヌガミ湖まで行ったヨーロッパ人は、一人もいません。

せいぜいカラハリ砂漠を見ただけです。

それで「アフリカの奥地は砂漠だ。」といわれていたのです。

この間違いに気がついただけでも、この旅行は大変価値のあるものとなりました。

八月一日、リビングストンたちは白人としては、初めてヌガミ湖の畔に立って、美しい水のひろがりを眺めました。

湖はとても大きくて、むこう岸は見えませんでした。

コロベングヘの帰り、ゾウガ川の美しい景色をゆっくり眺めながら、リビングストンは故郷のクライド川を思いだすのでした。

3.5 ザンベジ川に達する top

コロベングにいったん帰ったリビングストンは、一八五〇年四月、再びヌガミ湖に向かって旅に出ます。

今度は夫人と三人の子供――子供はもう三人になっていました――をつれて行きます。

ヌガミ湖の北にセビチュアネという有名な酋長がいることを聞いていたので、その人をたずねようと思ったのです。

しかし、ヌガミ湖の近くまできたとき、思いがけない邪魔に出会いました。

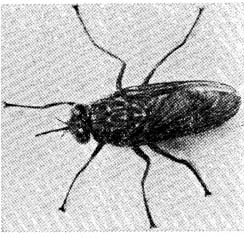

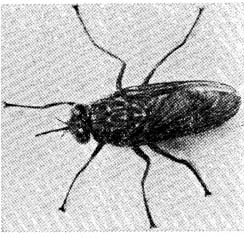

牛がツェツェ蝿という蝿にやられたのです。

ツェツェ蝿は普通の蝿より少し大きく、茶色をしています。

人間や野獣、ロバなどは、この蝿にかまれてもなんともないのに、牛や馬、犬がかまれると、かならず死ぬのです。

旅行は牛や馬が引っぱる車に乗って行くのですから、牛や馬がツェツェ蝿にやられたら、旅行はできません。

この恐ろしい蝿がいるうえに、リビングストンの子供たちが熱をだしたので、リビングストンは旅行をやめて、引き返しました。

ツェツェ蝿というものがいるということは、リビングストンも聞いていました。

しかしそれがどんな蝿で、どんな害をあたえるかということはわかっていませんでした。

研究の好きなリビングストンは、さっそくこの蝿をくわしく調べました。 |

ツェツェ蝿

|

人間を刺すとどうなるか、牛がやられるとどうなって死ぬかを見ました。

また死んだ牛の死体を解剖して、体のどの部分がおかされているかを、くわしく調べました。

このツェツェ蝿のことは、リビングストンの研究で初めて明らかにされました。

次の年。リビングストンは北に向かって三度めの旅に出ました。

こんなに何度も出かけたのは探検のほかに、セビチュアネにあいたかったからです。

大変えらい人だという噂を聞いていました。今度は会うことができました。

セビチュアネは白人が自分を探していると聞いて、むかえに出ました。

リビングストン一行がセビチュアネの村についたとき、村人は集まって歌をうたって歓迎しました。

セビチュアネは挨拶のあと、

「あなたの牛はツェツェ蝿にかまれています。きっと死ぬでしょう。

でも私は、たくさん牛を持っています。ご入用なだけ、差上げましょう。」といいました。

また食べるための牛一頭と蜂蜜一壷をリビングストンに差出し、世話をする人もつけてくれ、立派な寝床も作ってくれました。

セビチュアネはここから遠いところの貧しい家に生まれました。

敵に追われて逃げ回ったこともありました。

持っている牛をみんなとられてしまったこともありました。

このあたりでは牛をたくさん持っているほどお金持ちなのです。

牛は荷車を引くし、その肉やミルクが人間の食べ物になるから、人間にとって、一番大事なものです。

「どのくらいお金を持っているか」と聞くかわりに「どのくらい牛を持っているか」といいます。

リビングストンは「イギリスのビクトリア女王はどのくらい牛を持っていますか」と聞かれて、困ったことがあります。

苦しい生活にも、セピチュアネはへこたれませんでした。牛をとられたら取返しました。

しだいに強くなって家来もふえ、領土も広くなり、大酋長といわれるようになりました。

年は四十五才ぐらいです。背が高く、立派な体格をしています。

いざ戦争となると、まっさきに斧をふるって敵にきりこみます。

敵をおそれて逃げだす味方がいると、断固として死刑にします。

しかし普段はとても静かで、情けぶかい人です。

貧しい人を見ると、ご飯やミルク、蜂蜜などのごちそうをしてやります。

旅人が通ると、一人一人に贈物をします。

「セビチュアネは立派な人だ。情けぶかい人だ。」という噂が高く、リビングストンもその噂を前々から聞いていたのです。

リビングストンが夫人や子供もつれてきているのを見て、セビチュアネは自分を信用してくれているからだと思い、とても喜びました。

そしてリビングストンに、彼の領土のどこへ行ってもよいといいました。

しかし、セビチュアネは急に重い病気にかかりました。

リビングストンは子供のロバートをつれて、さっそく見舞いに行きました。

帰ろうとすると、セビチュアネは召使をよんでこういいました。

「ロバートさんをわしの妻のところへおつれして、ミルクをあげるようにいっておくれ。」

こういったあと、彼は急に苦しくなって、息をひきとりました。

死ぬまぎわまて、他人のことを心配していたやさしい人でした。

セビチュアネが死んだあと、娘があとをついで酋長になりました。

新しい酋長も、リビングストンが領土のなかを自由に歩くことをゆるしました。

リビングストンはオスウェルと一緒に二百キロ北のセシケ⑧まで歩いて行き、一八五一年六月の終わりに、ザンベジ川⑨に達しました。

一年のうちでも、もっとも雨が少ないときです。

それでも川幅は狭いところで三百メートル、広いところは八百メートルもあります。

雨のふるときには、川から二十キロぐらいまでのところが水びたしになるということです。

ザンベジ川は東に流れて、インド洋に流れこむ大きな川です。

その川については河口からテテ⑩(セシケより下流にある)までしかわかっていませんでした。

だから地図にはテテから東としか書いてありません。

しかし、リビングストンがセシケで見たところでも、かなり大きな川です。 |

ザンベジ川

|

水源はそこから、はるか西の方にあるものと思われます。(その水源はあとでリビングストンが発見します。)

これは大変重要なことです。

リビングストンは、子供たちをアフリカにおいておくのは健康のためにも、教育のためにもよくないと思い、妻と子供をイギリス本国へ送り返すことにしました。

一八五二年五月、ケープタウンへ出て、六月八日、船で出発する家族を見送りました。

アフリカ内部の生活をすること十一年、リビングストンは久し振りで海岸に出て、文明に接することができました。

3.6 土人の風俗・動物の習性の記録

top

少し話がかわりますが、リビングストンはアフリカの動物や土人の風俗のことを、細かく調べて本に書いています。

ここでは動物についてのおもしろい話を紹介しましょう。

アフリカのライオンは、大きな犬よりちょっと大きいぐらいで、顔も犬に似ています。

昼間、人間に出会うと一、二秒間、人間をじっと見てから静かに引き返し、時々振り返りながら歩いて行きます。

人間の姿が見えなくなったところから、急にスピードを出して、さっと走り去ります。

昼間はこのようにおとなしく、よほど怒らせないかぎり、人間を襲うことはありません。

雨がふって暗い夜は、人間や牛を襲ってきますが、月が照っていると襲ってきません。

ただし子供をつれているライオンは怒りやすく、風上を通っただけで、たちまち両方の親が襲いかかってきます。

ライオンは罠(わな)に対してとても用心ぶかいのです。

あるとき、人間の乗っていた馬が逃げていき、手綱を木の切り株にひっかけて動けなくなりました。

二日の間、そのままいました。馬の周りにはライオンの足跡がたくさんついていました。

ライオンはそこに罠が仕掛られていると思い、用心して馬を襲わなかったのです(土人は羊や馬をつなぎ、その近くに穴を掘っておき、それを襲うライオンを穴のなかに落としいれて捕まえます)。

また夜、牛を車につなぎ、羊を木につないでおいたところ、ライオンは三メートルの近くまできて吠えていましたが、やはりそこに落し穴があると思って、牛や羊を襲いませんでした。

ライオンは強い動物だといわれていますが、私(リビングストン)が見たかぎりでは、そうではありません。

ライオンが食うのは弱い動物ばかりです。水牛の子を捕まえようとして、親の水牛に突き殺されたライオンもあります。

ライオンの群れに対して、オスの水牛が角を向けているだけで、ライオンは襲ってきません。

水牛の角で突きあげられたら、どんな強いライオンでも死んでしまうでしょう。

ライオンはほかの動物を襲うとき、たてがみを捕まえたり、背中に跳び乗ったりするように思われていますが、そうではありません。

普通、喉に食い付くか、横腹にとびかかります。

食べるときは、横腹をひきさいて、腹わただけを食べます。

ライオンはおなかがいっぱいになると、ぐっすりねむってしまいますので、簡単に鉄砲で射ち殺すことができます。

しかし、おなかのすいたライオンは、食べ物をねらっているので、恐いのです。

ライオンを射つには、犬をつれていきます。

犬が吠えたてると、ライオンはおどろいてじっとします。そこをねらって射つのです。

ライオンはちっともこわい動物ではありません。いくら吠えていても、家の中や車の中にいれば安心です。

ただ夜、雨がぶり、雷がなっているようなとき、ライオンの吠える声を聞くのは、いい気持ちではありません。

次に蛇です。

私はイギリスにいるとき、本で読んで、蛇はいやな動物だと思っていましだが、実際はそうではありません。

毒を持つ蛇でも噛むのは自分に害を加えられそうな時か、足でふまれたときか、あるいはオスとメスが一緒にいるときだけです。

しかし、すごい毒蛇もいます。

私がコロベングで殺した毒蛇は、長さが二・五メートルもあり、首を切ってからも、歯から何時間も毒の汁をたらしていました。

それに噛まれた犬は、噛まれてすぐに死にました。色は黒に近い濃い茶色をしていました。

そのほかマムシやコブラなどの毒蛇もいます。

これらの蛇は、怒ると頭を地上から三十センチも持ちあげ、頭を平らにして、すばやく頭を出したり引っ込めたりします。 その目はよどんで、じっと人を見すえています。

蛇はみな水がすきで、水たまりや川へ行きます。

土人が「子やぎ蛇」とよんでいる蛇もあります。子やぎとそっくりな声でなくのです。

私が見た蛇で一番大きいのは長さが四メートルほど、太さは人間の腿(もも)ぐらいありました。

鉄砲の弾丸があたっても一・五メートルもの高さに首をもたげ、人間をおどすような恰好をしましたが、逃げて行きました。

カラハリ人やブッシュマン人は蛇の肉が好きで、喜んで食べます。

蛇を殺すと皆に分けるために切り、めいめい自分の分を、丸太のように肩にかついで持って行きます。

駝鳥は走るのは速いが、のんきな動物です。高いところに目がついているので、遠くまで見えます。

また物を食べるときは、高いところで食べ、用心ぶかくあたりを見まわしています。

我々が牛にひかせた車で走っていると、駝鳥は競走するように遠くから走ってきて、牛車のすぐ前を一生懸命にかけて行きます。

だから我々は駝鳥を簡単に殺すことができます。

駝鳥は走りはじめると、方向をかえることができません。恐い思うとなお速く走るだけです。

歩いている時の歩幅は六十センチくらい、物を食べながら歩くときは、五十センチぐらいです。

走るときの歩幅は三メートルから四メートル、ときにはそれ以上にもなります。

速く走っているときの駝鳥の足は、見えないほどです。

私はストップ・ウオッチで駝鳥の歩数を勘定してみました。

十秒間に三十歩でした。一歩の歩幅を三・六メートルとして、一時間四十キロ近い速さです。

ブッシュマン人は駝鳥の卵をとってきて食べます。

卵をとるとき、彼らは腹ばいになってこっそり巣へ近づき、長い棒でかきだします。

親に気づかれないよう足跡を消しておきます。

すると親駝鳥は卵が盗まれたとは知らず、いつまでも卵を生み続けるのです。

ただ卵の味はおいしくなく、ヨーロッパ人はよほどおなかのすいたときでないと食べる気にたりません。

駝鳥の食べ物は、豆のさやと実、それに木の葉です。

駝鳥の翼と尾の白い美しい羽は、商品として売られます。

アフリカの動物の話はこのくらいにして、次にザンベジ川付近に住む、土人の成人式のことについてお話しましょう。

少年は十四才になると成人式をあげます。成人になった少年たちが並びます。

それに向かいあって大人が並びます。皆が踊ります。踊りながら、大人たちか少年たちに訊ねます。

「おまえたちは酋長を尊敬するか、」

「おまえたちは上手に牛を育てることができるか、」

訊ねられるたびに、少年たちはいっせいに元気よく、「はい。」と答えます。

それから大人は前に進み出て、自分の前にいる少年を、木のむちで叩こうとします。

少年は草履を手に持って顔をおおいます。大人は少年の肩を思いきり叩きます。

叩かれると傷がつきますが、これは少年を一人前の軍人にするための訓練なのです。 |

ブッシュマンの老人

|

少年のなかから特に選ばれたものは、森のなかの人目につかないところで、特別の訓練を受けます。

老人は彼らにアフリカ土人の政治のやりかたを教えます。

少年たちは自分自身をほめる文句を作り、それをくりかえし唱えます。

自分たちが特にすぐれた人物であることを自覚するためです。

この少年たちも、やはりむちでうたれます。

訓練が終わると、彼らは村の老人と同じように尊敬されます。

男たちはみな、年令によって部隊を作っています。

命令があるといっせいに集まって、酋長の指図のもとに行動します。

部隊の人々はおたがいに平等で、「仲間」とよびあっています。

臆病な者や、勝手な行動をとる者は、なぐってもいいのです。

年上の部隊の者は年下の部隊の者に口出しはできますが、その反対は許されません。

老人の部隊は戦争の時には戦争に参加せず、女や子供を守る任務に着きます。

ただし土人たちは自分の年令を知りません。

「おまえはいつ生まれたのか」と聞くと、

「自分が生まれたときのことを、知っているはずがないじやないか」といいます。

若い女もやはり訓練を受けます。

年とった女が監督して、水のいっぱい入った大きな水がめをかついで運ばされます。

また火のついた炭を腕におしつけられます。この痛さに耐えなければ、一人前の女になれません。

3.7 リンヤンテからアフリカ西海岸へ

top

|

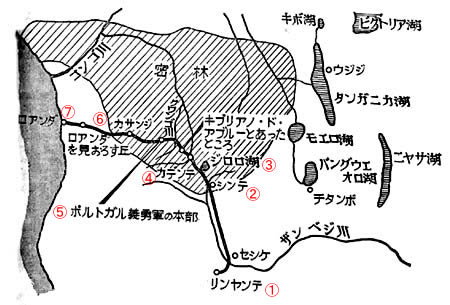

リンヤンテからアフリカ西海岸への旅

一八五三年五月二日、リビングストンはヌガミ湖の北にある、リンヤンテ①という町へ入りました。

人口は六千か七千で、マコロロ人の中心地です。

ここの酋長はセケレトゥという十八才の若者です。

彼はリビングストンを尊敬し、そののち長くリビングストンのよい協力者となりました。リンヤンテで、リビングストンはアフリカ西海岸へ出ようと思いました。西海岸にはポルトガルの植民地ができており、ヨーロッパの文明が入っております。 |

|

リンヤンテのマコロロ人の村

|

リンヤンテからそこへの道が開かれると、マコロロ人にとっても利益になるので、セケレトゥ酋長はリビングストンの探検旅行を助けることになりました。

二十七人のマコロロ人が参加することになり、十一月十一日、リンヤンテを出発しました。

西海岸まで三千キロあまりの長い旅です。

リビングストンの持物は、次のものです。

鉄砲五丁、これは戦争に使うのでなく、これで動物を殺して一行の食べ物にするのです。

おやつとしてビスケット、茶、砂糖、コーヒーなども用意しました。

体が疲れたとき、これらはとてもありがたい物です。

また四十センチ立方の角缶(かくかん)を四つ持ちました。

その一つにはヨーロッパ人に出あったときに着る服を入れました。

第二の缶には薬を入れました。

第三の缶には聖書、そのほかの本、第四の缶には幻灯機を入れました。土人は幻灯を見るのが大好きです。

そのほか小さなテンて、毛布のかわりにする羊の毛皮、四分儀。寒暖計も持って行きます。

持ち運びできるカメラは、まだこのころは発明されていませんでした。

ケープタウンで手に入れたガラス玉も持って行きます。

これをやって土人から食べ物をもらうのです。アフリカにお金はありません。

土人は、ガラス玉をめずらしがってほしがるので、これをやるのです。

リビングストンのこの持物は、今のアフリカ探検隊からみればもちろんのこと、その頃としても粗末なものでした。

テントは防水のものがいいのです。

服や本ももっとたくさん持って行くほうがいいし、お酒も少しはあったほうが体のためです。

もっと贅沢をしてもよかったのです。そしたら、もっと楽に旅行できただろうと思われます。

リンヤンテから北北西に進み、一八五四年一月十六日、一行はシンテ②という町に着きました。

リビングストンはここで初めて、アフリカの密林を見ました。

ケープタウンからそこまでにリビングストンが見た景色は、ところどころに木や草が生えているというものでした。

それは「サバンナ」とよばれるものです。

リンヤンテから北に向かうと赤道に近づきます。赤道を中心とした地方に、密林が広がっているのです。

ここでは毎日雨がぶり、昼でも暗いまでに木が茂っています。

一月二十六日、シンテを出発し、ザンベジ川の上流にそって北に進みました。

ジロロ湖③を通って、なおも進みました。

二月二十四日に、カテンデ④という村へ入りました。そこでリビングストンは、重要な発見をします。

このあたりは山のない平原です。

そしてそれまでリビングストンが歩いていたところでは川の水は南へ流れていたのに、ここでは川は北に向かって流れているのです。

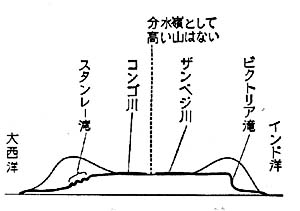

南へ流れる水が集まってザンベジ川となり東方のインド洋へ注ぐのにたいし、北へ流れる川はコンゴ川となって、西の方、大西洋へ流れこむのです。

カテンデ付近の平原は、この二つめの大きな川の分水嶺をなしているのです。

分水嶺といえば、スウェン・ヘディンが発見したトランス・ヒマラヤ山脈でも日本でも、普通は高い山脈なのです。

ところがアフリカの、インド洋と大西洋の分水嶺は、平原――海抜わずか千メートルあまり――なのです。

こんなところが分水嶺だとわかって、リビングストンはおどろきました。

一行は丸木舟に乗って川を下って行きます。

流れがゆるやかなところばかりではありません。急流や滝があります。

そんなところでは、舟をかついで川岸を歩いて行きます。

川には、恐ろしい鰐(わに)や河馬(かば)がいます。

油断していると、舟はひっくり返され、人間は食べられてしまいます。

一行が進むコースには、よくない土人がいて、通行の邪魔をすることがあります。

一行の荷物を盗んだり、「ここを通りたいなら品物か人間をおいて行け。でないと通させぬぞ。」などといったりします。 リビングストンは絶対に戦争をしない方針でした。また人間をあたえることもできません。

無事に通るためには、辛抱強く話し合いをしなければなりませんでした。

毎日雨がふります。川には水がふえて、渡るのが大変です。

濡れた服をかわかすひまもなく歩かねばなりません。体によくないことです。

リビングストンの体が弱ってきただけでなく、部下のマコロロ人も苦しい旅が嫌になって、不平をいいはじめます。

キリストの愛の話をしたり、幻灯を見せてやったりして、機嫌をとらねばなりません。

どうしてもいうことをきかないとき、リビングストンは空にむかって鉄砲をうち、皆を叱りつけるのです。

「主人は私だ。おまえたちではない。こうやって一緒に旅をしているのに、主人の命令を守らないでどうするか。」

部下は急におとなしくなり、それからはリビングストンのいうことに従うようになりました。

彼は思いました。

「土人たちは赤ん坊のようなものだ。なんでも教えてやらねばならない。

口でいってわかるときはそれでいいが、どうしてもわかってもらえなければ、力を用いることもやむを得ない。

イギリスの家庭で子供をしつけるのに、口でいってわからなければ、お尻をピシャリと叩くようなものだ。」 |

土人の扱い方はむずかしいものです。

親切にしてやらなければなつかないし、親切ばかりでは、なめられてしまいます。どこまでやさしく、どこまできびしくするかが、大事なところです。これがうまくできないと、土人を使うことはできず、アフリカの探検もできません。

リビングストンの一行は、四月はじめ、コンゴ川の支流のクワンゴ川にやって来ました。

そこの土人が、一行の前進を妨げようとしました。ちょうど雨がふりつづいて、戦争ができないので、リビングストンたちは、どんどん歩いて川岸に出ました。

川幅がひろく、深くて、歩いて渡ることはできません。川岸の土人から舟を借りようとしましたが、「渡し賃として、人間一人をくれ。」といいます。 |

遠征隊の部下のマコロロ人

|

リビングストンとしては、お金のかわりに人間を与えることはできません。彼は本当に困ってしまいました。

そこへ一人の青年が現れました。見ると、ポルトガル人とアフリカ土人の混血児です。

その青年は、

「私の名は、キプリアノ・ド・アブルーといいます。ポルトガル義勇軍の下士官です。」といい。また

「土人たちに邪魔されないよう、なるべく遠くの川岸へ行ってください。」と教えてくれました。

リビングストンたちはその通りにしました。土人たちは、いっせいに鉄砲をうってきました。

このあたりの土人は、ヨーロッパ人から鉄砲を買って持っています。

リビングストン一行は応戦せず、こっそり進みました。

キプリアノも一緒に来て、川の渡し舟の持ち主に話をしてくれたので、無事に川を渡ることができました。

川をわたったところに、ポルトガル義勇軍の本部⑤があります。

この軍人たちは普段は畑で仕事をしていますが、いざというときには武器をとって土人と戦争もします。

この本部でリビングストンは久し振りにヨーロッパの文明に接することができました。

病気を治す道具や薬があり、図書室には聖書や辞書や百科事典もあります。

長い間アフリカ土人のなかにたった一人住んでいたリビングストンにとって、キリスト教徒であるヨーロッパ人に会うことは、とてもなつかしいことです。

ポルトガル人にとっても、アフリカの真中から土人をつれたイギリスの宣教師が突然現れたので、びっくりするやらうれしいやらです。

リビングストンはポルトガル人の手厚いもてなしをうけて、ゆっくり休み元気を取戻しました。

さらに進んでカサンジ⑥という町に入りました。ここはポルトガル人だけの町です。

ここでも義勇軍司令官の歓迎をうけました。山のてっぺんまできれいに耕されていて、コーヒー、綿、落花生、バナナ、パイナップル、パパオなどの木が植えられています。

その豊かさにリビングストンはびっくりしました。

土地も気候もいいし、それにポルトガル人が大変努力して働いたから、極楽のような土地になったのです。

一行はアフリカ西海岸の町、ロアンダを見下ろす丘の上に立ちました。目の前には大西洋が広がっています。

初めて海を見るマコロロ人はびっくりし、目を大きく開いて、海を見つめていました。

一行がロアンダ⑦の町へ入ったのは、一八五四年五月三十一日でした。

リンヤンテを出て半年たっていました。

ロアンダにイギリス領事のガブリエルがいます。

リビングストンはガブリエルの家を訪ねて行きました。

ガブリエルは心のやさしい人であることが、リビングストンにはすぐにわかりました。

家の庭に手いれのゆきとどいた花がたくさん植えられているのを、リビングストンは見ました。

リビングストンのために自分のベッドを貸してくれました。

旅行中、土の上にばかり寝ていたリビングストンにとって、イギリス製のベッドで寝ることは、本当に贅沢な喜びでした。

ロアンダの港ヘイギリスの軍艦が二隻はいってきました。

その司令官はリビングストンの体を心配して、イギリスヘつれて帰ってあげようといいました。

しかしリビングメトンはその申し出をありがたく思いながらも、断わりました。

彼はマコロロ人たちを、無事にリンヤンテヘつれて帰らねばならないし、またこの次はリンヤンテから東海岸へ出る道を見つけようと考えていたからです。

マコロロ人たちはロアンダでヨーロッパの文明を実際に見て、大喜びでした。

イギリス軍艦に乗せてもらい、艦砲射撃を見て、目をまわしてしまいました。

またロアンダのポルトガル人のキリスト教会へも、リビングストンにつれて行ってもらい、おごそかな儀式に参加することができました。

また彼らはロアンダの港で、船の荷物の積みおろしの仕事をしてお金をもうけ、それで故郷へ持って帰るおみやげをたくさん買いこみました。

ロアンダに四ヵ月間いて、一行は九月二十日、そこを出発しました。

帰りの道中でもいろいろの困ったことがありましたが、翌年九月、みんな無事にリンヤンテヘ帰りつきました。

出発して二年近くたっていました。リンヤンテのえらい易者は、

「リビングストンたちは、みな死んでしまった。」

といっていましたが、無事に帰ったので、町の人たちは大喜びで、みんな出て歓迎しました。

リビングストン一行のマコロロ人たちは、ロアンダで買った白い服を着、赤い帽子をかぶり、ロアンダで見たポルトガル軍隊のように、町を行進しました。

町の人たちはその勇ましい姿を、あこがれの目で見つめていました。

3.8 ビクトリア滝を発見 top

|

ピクトリア滝

|

ビクトリア滝(A)とザンベジ川(B)の地図

|

リビングストンは、リンヤンテの自分の家で、一人考えにふけっていました。

机の上に一通の手紙がおいてあります。

彼は旅行中、自分の目で見たことや、自分が通ったコースの正確な地図から、アフリカの地形について一つの考えをまとめていました。

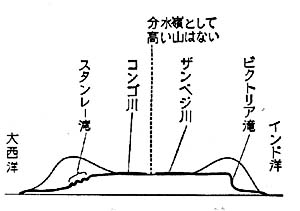

彼は「アフリカはお皿のような形をしている。真中が低く周りが高い。」と考えました。

それは正しい考えです。

しかし彼がこの考えを発表する前に、ほかの人が同じことを発表してしまったのです。

彼の友だちがこのことを手紙で知らせてくれました。

その手紙を机の上において、彼はがっかりしてしまいました。

それからリビングストンは予定どおり、東海岸への旅に出ます。 |

ビクトリア滝を発見、ザンベジ川を下る

|

一八五五年十一月三日二百人のマコロロ人をお供につれて、リンヤンテを出発しました。

一行はザンベジ川にそって東に進みます。

十一月二十八日、リビングストンはザンベジ川にすごく大きな滝があることを聞いて、見に行くことにしました。

この滝を付近の土人は「モシオアトゥニャ」とよんでいます。

「あそこで煙が音をたてている。」という意味です。

土人はその滝に神がいると信じて、そばへ近よりません。

またその滝はものすごい音と水煙をたてています。それでこうよんだのです。

リビングストンはこの滝に、そのときのイギリスのビクトリア女王の名をとって「ビクトリア滝」と名づけました。

この滝は幅が千七百メートル、高さが百メートルもあります。

リビングストンが考えたように、アフリカは大きなお皿の形をしています。真中が低く、その高さは海抜三百メートルぐらいです。

その周りに海抜九百メートルから千二百メートルの山々があります。

真中にふった雨の水は、お皿の底を曲がりくねって流れます。

それが周りの高い山の割れ目から、急に落ちることになります。そして海へ流れだすのです。

山の割れ目を落ちるところで滝になります。

滝はたくさんありますが、その中で一番大きく、有名なのがビクトリア滝です。

いまはこの滝の近くまで鉄道が通じ、たくさんの観光客がやってきます。

滝の近くには人口三万ぐらいの町もできて、発見した人の名をとって、リビングストン市とよばれています。

一行はザンベジ川にそって下って行きます。

途中、野生の動物を殺して食べ物とします。 |

アフリカの地形はお皿の形をしており

流れは山の割れめから落ちて滝になる

|

動物を殺すことは、勝手にはできません。次のような“きまり”があります。

旅人が動物を殺したとき、かならずそのことをその土地の持ち主に知らせなければなりません。

そして土地の持ち主のゆるしがあるまでは、それを料理してはいけません。

土地の持ち主は殺された動物の一部分、たとえば象なら牙一本、水牛なら後ろ足一本をもらう権利があります。

リビングストンはこの“きまり”を守って、動物をうったときには、かならず土地の持ち主に知らせました。

土地の持ち主は使いをリビングストンのところへやって、その動物を料理する許可をあたえるとともに、動物を射った腕前をほめて贈物をしました。

リビングストンも“きまり”より多い部分を、土地の持ち主に贈りました。

探検の際にはこのようにその土地の“きまり”をよく守らなければなりません。

そうしないと土地の人と争いがおこって、探検を邪魔されてしまいます。

土地の“きまり”といっても、そうおかしいものではありません。

あるところで動物を殺したら、その土地の持ち主にお礼をするのは当然のことです。

「俺が殺したのだから、俺のものだ。」というのは、わがままです。

アフリカの土人も人間です。人間としての気持を考えてやらねばなりません。

人間に対する愛情はどこへ行っても必要だということが、リビングストンの例でよくわかります。

ザンベジ川を下って行くと、テテという町があります。

そこにもポルトガルの軍隊がいます。ここでリヒンクストンはごちそうになりました。

リビングストンはそこからイギリスへ帰ろうと思いました。

そして部下のマコロロ人のことをポルトガル人に頼み、またアフリカへ帰ってくるまで、畑を作ったり動物をとったりして生活できるようにしてやりました。

東海岸のキリマネヘ出たリビングストンは、そこへ彼をむかえに来たイギリス軍艦に乗り、一八五六年十二月十二日、ロンドンに帰りました。

4 第二回アフリカ探検 top

4.1 政府の役人としてアフリカに向かう

イギリスへ帰ったリビングストンは、四年ぶりで妻のメアリーに会うことができました。

しかしお父さんは、リビングストンがイギリスへ着く少し前に、なくなっていました。

イギリスでリビングストンは大歓迎をうけました。あちこちに招かれて、講演をしました。

リビングストンはアフリカでの伝道活動の必要を熱心に説きました。

ただ彼の属するロンドン伝道協会には、彼の仕事に不満を持つ人がありました。

「宣教師は探検などしなくてもよい。」というのです。

しかしリビングストンは若いときから、聖書をよくおぼえて、口先だけの説教をする宣教師にはなりたくありませんでした。

今まで宣教師が行ったことのない土地へ行ってキリスト教を広めるのが、リビングストンの初めからの目的でした。

いつまでもロンドン伝道協会にいると、自分の行動がしばられそうに思いました。

キリストの愛を広めるのには、この団体に入らなくてもいいと思いました。

ちょうどイギリスではリビングストンのアフリカ探検を援助しようという人たちが、たくさん出てきました。

それはマンチェスター、グラスゴウ、エジンバラなどの工業都市の有力者たちです。

彼らはリビングストンにアフリカを探検してもらい、イギリスの勢力をアフリカヘのばすと、イギリスのもうけになると考えました。

そしてリビングストンのアフリカ探検隊のために、お金を出すことになりました。

イギリス政府もこの動きに協力することになり、リビングストンをイギリス政府の役人として、アフリカへ派遣することにしました。

第一回の探検では、リビングストンはだれの命令もうけず、自分だけの考えで自由に行動することができました。

キリスト教の伝道と、アフリカ探検という二つの仕事を、うまく両立させていました。

食べ物や持ち物は貧しかったけれど、アフリカ土人の心からの協力を得て、伝道と探検は両方とも大きな成果をあげました。

しかし第二回の探検では彼の身分は探検隊長です。もう宣教師ではありません。

またリビングストンは隊長として、政府が任命した隊員を統率する責任があります。

前回のように白人は彼一人という、気楽なものではないのです。

一八五八年二月、リビングストンはビクトリア女王から正式に探検隊長に任命され、三月十日、イギリスを出発しました。

彼の妻メアリーと、一番下の子オスウェルも一緒に行きます。

一行は五月十五日フザンペジ川の河口に着きました。

4.2 ニヤサ湖を発見 top

|

ニヤサ湖に注ぎ込むシレ川

|

シレ高原の土人の家

|

探検隊は川をさかのぼるのにイギリスから舟を持ってきていました。

リビングストンはこの舟に「マ・ロバート号」と名づけました。

第一回アフリカ探検のとき、メアリー夫人は「ロバートのお母さん」という意味で「マ・ロバート」と土人からよばれていました。それからとった名前です

「マ・ロバート号」はザンベジ川をさかのぼって、テテへ着きました。

そこには三年前に別れたマコロロ人が住んでいましたが、彼らのうち三十人あまりが病気で死んでいました。

「マ・ロバート号)は新しく作られた舟ですが、あまりいい舟ではありませんでした。

燃料がたくさんいるし、スピードが遅くて、土人の丸木舟にもかないません。

動きだす何時間も前からエンジンを動かしておかねばなりません。

また動き出すとものすごい音をたてるので「喘息(ぜんそく)号」というあだ名をつけられました。そこでリビングストンは、もう一艘(そう)舟を作ってくれるよう、イギリス本国へ頼みました。

一八五九年八月、リビングストンはテテの北にあるといわれるニヤサ湖を発見するために出かけました。

シレ川①にそって進み、パマロンブウエ湖②まできて、リビングストンは付近の土人に聞きました。

「ニヤサはここから遠いですか、」

土人は答えます。

「ニヤサは、ここからお月さんを二つも歩いた先にある。天にとどくような高い岩の間から流れてきます。」

リビングストンはこの土人の言葉がよくわかりません。

「お月さんが二つ」とは「二ヵ月」のことだということはわかりました。 |

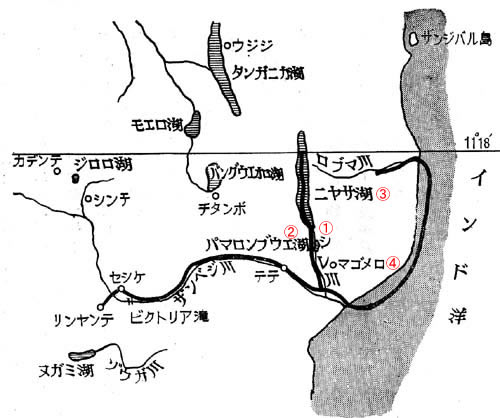

第二回アフリカ探検の足どり

|

「ニヤサが流れてくる。」とはどういうことなのでしょうか。

リビングストンはこう考えました。

「前にヌガミ湖へ行った時、土人はヌガミ湖のこともヌガミ湖から流れ出ているゾウガ川のことも、ヌガミとよんでいた。

アフリカ人は湖と川を区別せず、一つの名前でよぶのだ。

もしそうだとすると、いまここの人がニヤサとよんでいるのは、シレ川のことであろう。

シレ川という言葉は、ポルトガル人が使っているものだ。

ニヤサつまりシレ川は二ヵ月も歩いた先まで続いていて、我々が目ざすニヤサ湖はその向こうにあるのだろうか。」 |

しかしそこから進むと、次の日に大きな湖に出ました。それがニヤサ湖③でした。

リビングストンはそこからテテに引き返し、マコロロ人をつれてザンベジ川をさかのぼり、彼らの故郷リンヤンテヘ行きました。

しかし、昔の友人セケレトゥはもう死んでおり、彼の領土はみるかげもなくおちぶれていました。

ザンベジ川をもう一度下って河口へ出てみると、イギリスから新しい舟がついていました。

リビングストンはそれに乗って再びニヤサ湖へ向かいました。

リビングストンは湖の岸にそって陸上を進み、ほかの人は舟で湖上を北へ進みました。

南緯十一度十八分の線まで達しました。

そこから北を見ると、ニヤサ湖はさらに三十キロほど北、南緯十度あたりまで続いており、その北の端に高い山があるのを見て、引き返しました。

パマロンブウエ湖の土人がいった 「ニヤサは二ヵ月歩いた先の高い岩の間から流れてくる。」というのはその通りで、その地点から、リビングストンたちが見たニヤサ湖の北の端の高い山までは、歩いて二ヵ月はかかるだろうと思われました。

リビングストンの第二回アフリカ探検は最初に心配した通り、困ったことが次々におこりました。

その第一は、探検隊員で、「マ・ロバート号」の船長になるはずであったヘディングフィールドがリビングストンと喧嘩して、やめて帰ったことです。

そのあとはリビングストン自身が舟を指揮しなければなりませんでした。

またほかの二人の隊員をやめさせました。どちらの場合もリビングストンが正しかったのかもしれません。

しかし探検隊に仲間割れができるのは不幸なことです。

リビングストンは子供のときからあまり人と付き合いをせず、一人でいるのが好きでした。

第一回の探検中も、長い間一人で暮らしました。

いろいろな人を集めて隊を作り、その長になるということは、リビングストンには不得手なことだったのでしょう。

また、リビングストンが新しい舟をうけとったとき、その舟に乗ってイギリスから中央アフリカ大学伝道団の、マッケンジー団長と六人の宣教師がアフリカへやってきました。

中央アフリカ人学伝道団というのは、リビングストンがイギリスへ帰って、ケンブリッジ大学でアフリカでの伝道について講演したのがきっかけで作られたものです。

リビングストンとしては彼らのためにできるだけの世話をしてやらねばなりません。

彼らは宣教師であって、探検の経験は全くありません。

しかし、リビングストンとしてはこの伝道団の世話ばかりしていられません。

そっちを気にしながらも、探検を続けなければなりません。彼は女王から任命された探検隊長だからです。

大学伝道団はシレ川の近くのマゴメロ④というところに伝道所を作って、活動をはじめました。

いろいろ苦しいことがおこりました。土人たちの争いにまきこまれたり、団員が怪我をしたり病気をしたりしました。

持ち物や食べ物も充分ではありませんでした。

そのうえ、一番悪いことは、マッケンジー団長が熱病にかかってなくなりました。

リビングストンは伝道団の仕事をあきらめ、残った団員をイギリスへ帰らせました。

大学伝道団の不運に、彼はどんなにか心を痛めたことでしょう。

4.3 メアリー夫人の死 top

さらにもっと大きな不幸が、彼をおそいました。

それはメアリー夫人が黄熱病にかかってなくなったことです。

黄熱病というのはアフリカに多い熱病の一つで、ある種の蚊によって発生し高い熱を出し、体が黄疸にかかったように黄色くなるのでこのようによばれます。

日本の野口英世博士が黄熱病の研究のためにアフリカのガーナへ行きましたが、一九二八年、自分もこの病気にかかってなくなりました。

今の医学でも、治すのにいい方法はありません。

リビングストンは一生懸命に看病しましたが、どうしようもありませんでした。

夫人は夫に見守られながら、アフリカで静かに眠りに着きました。

それよりまえ、一八五二年、夫人はケープタウンで夫とわかれて、イギリスのスコットランドへ帰りました。

一八五六年、夫が帰国するまで、じっと待って日を送りました。近所の人は、

「あの人のご主人は、あの人を嫌ってイギリスに送り返したそうです。」

などと、いじわるなことをいいふらします。

マボツァとコロベングで一緒に過ごした八年ほどの間だけが、二人にとって幸福な生活でした。

リビングストンはこの悲しみを乗りこえて、探検を続けました。ザンベジ川やその北のロブマ川のあたりを、あちこち歩きまわりました。

しかしめぼしい地理的発見もできず、イギリス人が住みつく、いい土地も見つかりませんでした。

リビングストン探検隊のこの有様を見て、イギリス政府は「すぐイギリスの役にたちそうにない探検をいつまでも続けているのは、お金の無駄使いである。」という理由で、探検をやめて帰るよう命令してきました。

5 最後の探検 top

5.1 ナイルの水源をもとめて

リビングストンは一八六四年七月二十三日、ロンドンに帰りつきました。まもなくお母さんが亡くなりました。

長い間はなれて暮らしていましたが、お母さんが亡くなる時、そばにいてあげられたのがせめてもの孝行でした。

この前の彼のアフリカ探検はおもしろくないことばかりでした。

彼はこの次の探検をどうしたらいいか、考えなおします。

その頃、イギリスに王立地理学会というものができていました。

各地の地理的探検を援助する団体です。この学会は、リビングストンにこう頼みました。

「ナイル川の水源を探検していただきたい。」

リビングストンは答えました。

「やってみましょう。しかし、私は地理的探検だけをしたくありません。

未知の土地へ入って行って、土人たちにキリストの愛を教えるのも、私の仕事なのです。」

リビングストンは、今度は王立地理学会の援助で、三度めのアフリカ探検に向かいます。

「一度アフリカの水を飲んだ者はかならずもう一度アフリカへ帰ってくる。」といわれています。

リビングストンがアフリカへ帰るのは三度めです。

アフリカへ「行く」というより「帰る」というほうがいいでしょう。

アフリカに残りの命を捧げるために出かけるのですから、リビングストンの頃までに、ナイル川の水源についてどの程度のことがわかっていたのでしょうか。

スウェン・ヘディンがその水源を発見した。

インダス川と同じく、ナイル川も世界で一番古い文明が生まれたところです。

ナイル川下流のエジプトにはナイル川が毎年あふれて、よくこえた土を運んでくるので、農業が栄えていました。

エジプトの古い文明は、だからナイル川のおかげだったのです。

「エジプトはナイル川の賜物(たまもの)」といわれています。

「ナイル川はどこから流れてくるのだろう。なぜ毎年水があふれるのだろう。」

と昔のエジプト人が考えたのは当然でした。それから何千年もの間、この問題は宿題として残されました。

何人もの人がこの宿題を解こうとしましたが、充分な答えは得られませんでした。

ナイル川の水源について一番先に、かなり正しい考えを出しだのは二世紀、ローマ時代の地理学者プトレマイオスでした。その考えは「ナイル川は上流で二つ――青ナイル①と白ナイル②――に分かれている。

青ナイルの水源は東の方にある湖である。

白ナイルの水源は『月の山』という山から流れ出る。

雪どけ水でできた二つの湖である。」というのです。

また重要なことはプトレマイオスはアフリカの東海岸から内陸へ入って行った商人(名はディオゲネス)から、この知識を得たということです。

プトレマイオスから千何年かたち、十七世紀になって青ナイルの水源が発見されました。しかし白ナイルが本流で、このほうはまだわかっていません。

十八世紀にエジプトの支配者モハメッド・アリ(イスラム教徒)のとき、白ナイルの探検が行なわれました。

探検隊は北緯四度四十二分まで白ナイルをさかのぼって行きましたが、それ以上は浮き草に妨げられて、どうしても進めませんでした。 |

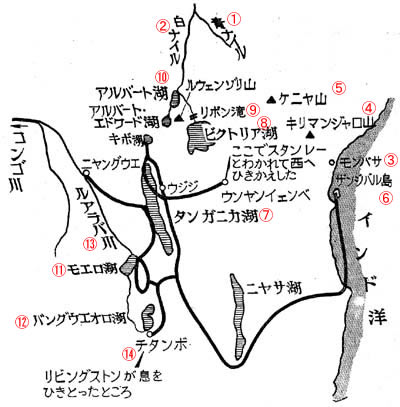

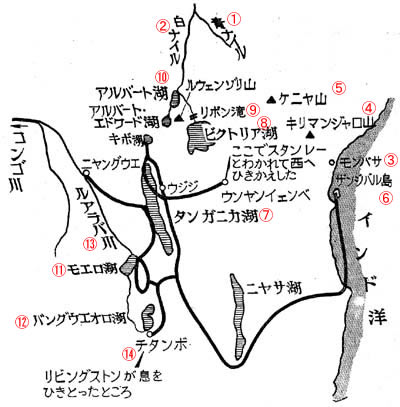

最後の探検の足どり

|

まともに川をさかのぼるという方法では、どうしても水源まで行くことはできません。

ではプトレマイオスのことを思い出して、東海岸からはいって行ってはどうでしょうか。

アフリカ東海岸から内陸へ入ったのは、一八四〇年頃、モンバサというところに住んでいた二人のドイツ人宣教師でした。

彼らは内陸へ行ったことのあるアラビア商人から、めずらしいことを聞きました。

「モンバサ③から奥へ入って行くと、広い湖や高い山がある。その山の上は『塩のようなもの』でおおわれている。」

というのです。

二人のドイツ人は探検のために奥地へ入り、一八四八年五月十一日、キリマンジャロ山④(五・八九五メートル)を発見しました。

ドーム形をした山で赤道の近くにあるのに、山頂には一年中雪が残っています。

アラビア人はまさかそれが雪だと思わないから「塩のようなもの」といったのです。

その次の年、彼らはケニア山⑤(五・二〇〇メートル)を見つけました。

一年中雪をいただいた山がアフリカにあるというニュースはヨーロッパ人をおどろかせました。

次に東海岸から入ったのは、イギリスのリチャード・バートンとジョン・スピークの二人です。

バートンはアラビアの有名な話『アラビアン・ナイト』を翻訳した人です。

彼らはザンジバル⑥から内部へ入り、一八五八年二月十三日、タンガニカ湖⑦に達しました。

バートンが病気になったので、スピークがさらに進み、八月三日、大きな湖を発見しました。

この湖に、リビングストンと同じく、イギリス女王の名前をとって「ビクトリア湖」⑧と名づけました。

「ビクトリア湖」はもう一つパミール高原にもあります。

一八三八年にイギリス軍人ジョン・ウッドが発見したものです。

玄奘もマルコーポーロもこの湖の畔を通りました。

そしてオーレル・スタインが一九一五年八月、やはりこの湖を通っています。

ビクトリア女王が位にあった間(一八三八~一九〇一年)、イギリスは国力が大いにまし、世界各方面に大きく発展しました。

その成果がこうした名前となって残っています。

一八六〇年、スピークはもう一度、東海岸から内陸へ入り、ビクトリア湖へ行きました。

そしてその湖から滝が流れ出ているのを見つけ、これがナイル川になるのだろうと思いました。

この滝に彼はそのときの王立地理学会会長の名をとって「リボン滝」⑨と名づけました。

彼はまた土人から、

「西の方にもう一つ大きな湖があり、ビクトリア湖から出た流れはその湖の北の端に注いでいる。」

ということを聞きましたが、土人たちの争いがあって、その湖へ行くことはできませんでした。

六三年二月、ナイル川を下ってゴソドコロまで来たとき、スピークはサミュエル・ペイカーに会いました。

ベイカーも探検家です。

彼はスピークから、ビクトリア湖の西にあるという湖のことを聞いて、それを発見しに出かけました。

六四年三月十四日、この湖に達しました。この湖から滝が流れ落ちてナイル川となっています。

ベイカーはこの湖に「アルバート湖」⑩と名づけました。

女王の夫君アルバートは、ビクトリア女王とは、おない年(一八一九年)生まれのいとこ同士で、一八四〇年、二人は愛しあって結婚しました。

彼は美しい顔とすぐれた才能の持ち主でしたが、一八六一年、妻である女王よりさきに、病気でなくなりました。

女王はとても悲しみました。しかし二人の名前はいつまでもアフリカに残ることになりました。

ビクトリア湖とアルバート湖は川(ビクトリア・ナイル川)でむすばれ、ナイル川という大きな川を満たしているのです。

スピークとベイカーの努力によって、何千年もかかって解けなかった宿題が片付いたように思われます。

しかし、ナイル川の水源がビクトリア湖とアルバート湖であるとはまだいいきれません。

何故ならこれらの湖が、もっと別の湖につながっているかもしれないのです。

水源付近をもっとよく調べて、ほかの川や湖とつながっていないことを明らかにしなければなりません。

イギリスの王立地理学会がリビングストンに頼んだのは、この点をはっきりさせることなのです。

リビングストンの仕事は、どの川どの湖がナイル川につながるか、またどの川どの湖がナイル川でなく、ほかの川――たとえばコンゴ川――につながるか、ということを実際に歩いて見て確かめることです。

一八六六年三月、リビングストンはアフリカ東海岸に現れました。

今度の彼の仕事としては、地理的探検のほかに、もう一つ大事なことがありました。

それは奴隷を助けることです。

アフリカには、ヨーロッパ人が入る前から、アラビア人が入って、アフリカ土人を捕まえて、奴隷としてヨーロッパやアメリカへ売っていました。

土人たちは、男も女も年寄りも子供も、捕まえられると手を鎖でしばられ、首を鎖でつながれて、海岸の方へつれられて行きます。

アラビア人が鉄砲を持って見張っています。

途中で病気になったり疲れて倒れると、そのまま殺されて捨てられます。

リビングストンは殺して捨てられた奴隷の死体を何度も見て、かわいそうだと思いました。

また奴隷たちがつれ去られるのを見つけ、アラビア人とはげしい戦いをまじえて追いはらい、奴隷たちを助けたこともあります。

品物のように扱われる、気の毒な土人を助けることは、リビングストンにとって大事な仕事でした。

今度のリビングストンの部下は、インド人とアフリカ人とから成っていましたが、彼らはリビングストンの手におえない悪者でした。

荷物を運ぶ牛をちっともかわいがらず、ひどい扱いをしました。

またリビングストンの服や薬を盗んで逃げてしまいます。

一番悪いのはインド人で、アフリカ人はインド人のまねをするのです。

部下はしだいにへって、最後にはスーシとチューマという、二人のアフリカ人だけになってしまいました。

しかし、リビングストンはどこへ行っても、その土地の住民から親切なもてなしを受けました。

一八六七年十一月八日、リビングストンはモエロ湖⑪を発見しました。 |

哀れな奴隷

|

一八六八年七月十八日、バングウェオロ⑫湖を発見しました。

その頃のリビングストンは「モエロ湖とバングウェオロ湖、それとこの二つの湖をつないでいるルアラバ川⑬が、ナイル川の水源ではないだろうか。」と考えていました。

一八六八年から六九年にかけて、リビングストンは体の調子がよくなかったようです。

彼の日記にはあまりたくさん書いてありません。ルアラバ川が西へ流れていることを知りました。

それがナイル川とつながりがあるかどうかは、川を下ればわかることです。

リビングストンは川を下ろうとしましたが、土人が丸木舟を貸してくれず、自分も病気になったので、あきらめました。

もしルアラバ川下りが実現していたら、重要な発見がなされたのですが、残念でした。

5.2 スタンレーと会う top

リビングストンは、しだいに体が弱ってきました。

何ヵ月も旅行をやめて、小屋のなかで寝ていたこともありました。

寝ている間に彼がしたことは、聖書をくり返し読むことと、ナイル川の水源の問題を考えることでした。

一八七一年の彼の日記には、こんな書き入れがあります。

「おなかの具合がひどく悪い。」

「病気のため半日休んだ。」

「疲れて動くことができない。」

「夜中から、ずっとおなかが痛む。」

「ニヤングウエからウジジまでの旅はとてもつらかった。歩きながら、いまにも倒れて死んでしまいそうに思った。

物が食べられない。体が弱ると、気持ちも弱ってしまう。」

十月二十三日、リビングストンは骸骨のように痩せ衰えて、タンガニカ湖東岸のウジジへ着きました。

十一月十日の朝、部下のスーシがリビングストンのところへ走ってきて叫びました。

「旦那さま。イギリス人が来ました。」

リビングストンが出てみると、アフリカ人の一団の先頭に、白人がアメリカの国旗を持って立っているのです。

その白人はいいました。

「リビングストン博士ではございませんか、私はヘンリー・スタンレーというアメリカ人です。」

スーシは白人ならみなイギリス人と思ったのです。スタンレーはアメリカの新聞記者でした。

リビングストンがアフリカへ行ったまま本国との連絡がとだえ、生きているのか死んでいるのかさえわからないので、リビングストン発見の探検隊を作って、ここまで来たのです。

スタンレーが持ってきた食べ物や薬のおかげで、リビングストンはまもなく元気を取戻しました。

年は五十八才でしたが、「それより十才は若く見えた。」とスタンレーはいっています。

スクンレーはリビングストンに、イギリスへ帰るよう勧めましたが、リビングストンは断わりました。

彼は、「ナイル川の水源を見きわめるまでは、絶対に帰らない。」と決心していました。

そして「ルアラバ川がナイル川の上流である。」と思いこんでしまいました。 |

スタンレーをむかえるリビングストン

|

もしルアラバ川がナイル川の上流なら、それは北へ流れていなければなりません。

しかしそれは西へ流れているのです。

「もしかすると、それはコンゴ川の上流かもしれない。」という考えが、ちらっと彼の頭をかすめましたが、すぐに「いやこれはナイル川の上流だ。」と考えなおすのです。

「アフリカにいる白人は、こうだと思いこんだら、決してその考えを変えない。」といわれています。

リビングストンもそのとおりになってしまいました。

一八七二年三月十四日、リビングストンはスタンレーと別れて、再び旅に出ました。

体が弱って歩くことも馬に乗ることもできなくなったので、部下は担架を作って、リビングストンを乗せて進みました。

こんな辛い旅をしながらも、彼はナイル川の水源を探しもとめています。

一八七三年、日記もしだいに書き入れが少なくなりました。

「四月二十七日、ひどく疲れた。山羊の乳を探しにやる。モリア川付近にて、」

ここで彼の日記はきれてしまっています。

5.3 リビングストンの死 top

体の弱りきった主人を守って、一行はバングウェオロ湖の南岸の、チタンボ⑭という村へ着きました。

四月三十日の夜、スーシは主人によばれて行きました。主人はうわごとをいいました。

「これがルアラバ川かね。」

スーシは答えました。

「いいえ、ここはルアラバ川の近くの、チタンボでございます。」

リビングストンは訊ねます。

「ルアラバ川までどのくらいかかるかね。」

スーシ

「三日ぐらいだろうと思います。」

リビングストン

「おお、そうか、………お湯をわかしてくれないか、薬も持ってきてくれ。」

スーシがいわれた通りすると、リビングストンはかすかな声でいいました。

「ありがとう、おやすみ。」

次の朝早く、スーシが主人を見に行くと、彼はベッドからおりて、地面にひざまずいてお祈りをするような姿をしていました。

スーシが主人のほおに手をあててみると、すでに冷たくなっていました。

アフリカでの伝道と探検に一生をささげた人の、しずかな最期でした。

スーシ、チューマたちリビングストンの部下とチタンボの村人たちは、さっそく立派なお葬式をしました。

リビングストンの持ち物もきちんと片づけてまとめました。盗んで逃げたりしません。

そしてリビングストンの遺体から内臓を取り出して捨て遺体を日に干して腐らないようにし、布でつつみました。

スーシとチューマたちはそれをかつぎ、遺品も持って東海岸へ歩きはじめました。

二千五百キロもの長い苦しい旅をして、アフリカ東海岸へ出ました。

途中で土人におそわれたこともありますが、彼らは主人の遺体と遺品を必死で守りとおしました。

一八七四年二月十五日、東海岸に着き、イギリス役人に遺体と遺品を渡しました。

リビングストンの最期の有様も伝えられました。

忠実な部下のおかげで、彼の遺体はイギリス本国へ帰ることができました。彼の大事な日記も送られました。

四月十八日、ウェストミンスター寺院でお葬式が行なわれました。

若いとき、スコットランドからロンドンへ出てきて、お参りしたそのお寺です。

式には第二次アフリカ探検隊員や、ヘンリー・スタンレーはじめ、多くの人が参列しました。 |

東海岸に運ばれる遺体

|

リビングストンの書いた本は三回に亘るアフリカ探検の、各回ごとに一冊ずつあります。

『南アフリカにおける伝道旅行』

『ザンベジ川とその支流』

『中央アフリカでのリビングストンの日記』

最後の本はリビングストンがのこした日記を整理したものです。

彼が書いた本はアフリカの地理や人類、動物、植物などを研究する人には、とても役にたつだろうと思われます。

しかし彼は人に読ませる文章を書くのは得意ではなかったようで、自分でも本を書くより旅行するほうが楽しいといっています。

だから彼の文章は、一般の人には親しみにくい、かたくるしい物です。

top

**************************************** |