|

****************************************

Index 概要 エリクソン エンリケ王子とパスコ・ダ・ガマ コロンブス マジェラン クック

バイキングのエリクソン

北の海に生きる土地を求めて、「氷の島」アイスランドから「緑の島」グリーンランドへ、

さらに新しい「ブドウの国」アメリカを見つけるバイキングの一族。

|

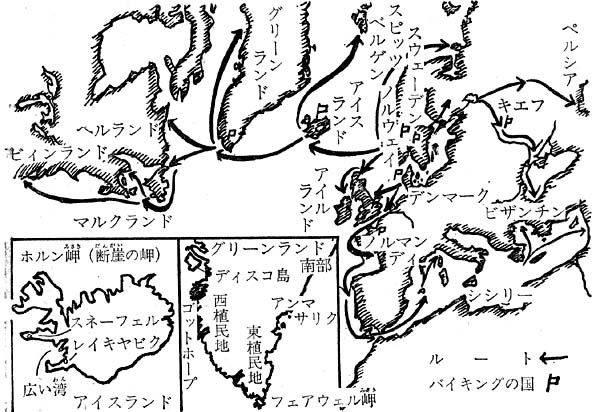

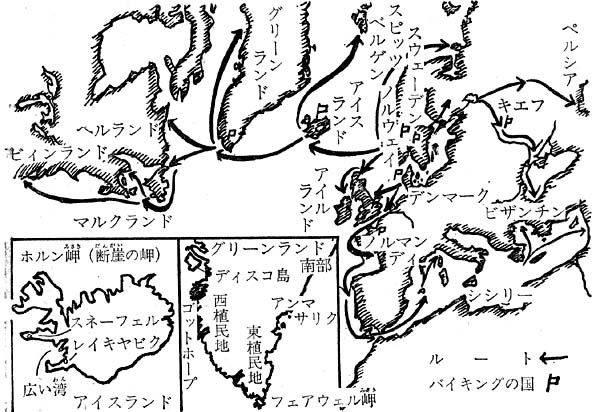

おしはかられるピィンランド(アメリカ)発見航海のあと

|

大西洋北部の現在の地図

グリーンランドの左にカナダ北部のバフィン島がある。

グリーンランドの南端の岬が、左の地図のフェアウェル岬

|

1 海を怖れないバイキング

top

一九六五年の秋、アメリカのエール大学から、一枚の古い地図が公表された。

縦二十八センチ、横四十センチの羊皮紙に、グリーンランドのすべてがしめされ、その左上にグリーンランドよりもひとまわり大きな島が描かれている。

その大きな島の名はビィンランド、つまりブドウの国という意味だ。

この島こそアメリカ大陸であって、この地図はコロンブスのアメリカ発見よりも、さらに古い時代に作られたものだ。

だからビィンランド発見者が、コロンブスより正しい「アメリカの発見者」だと、エール大学では全世界に証拠をつきつけたわけだった。

今までもコロンブスにさきだつこと五百年近い頃に、北の国の人々が北の海を渡って、アメリカにたどりついたらしいとはうわさにもされ、筆にも記されてきたのに、肝心な証拠がなんにもないとされていた。

そしてここに初めて、うずもれた歴史のちりをはらって現れたその人々はバイキングに属していた。

以下はその物語である。

昔、北方に「バイキング」とよばれる種族がいて、北方の海を我が者顔に行き来したことがあった。

およそ人類か地上に現われてから、広い海を怖れげもなく船でおしわたることのできた人々は、遠い昔から太平洋に住むオセアエアの島人たちと、もう一つは中世といわれる頃に北方に住んたこのバイキングの二つを数えなければなるまい。

「怖れげもなく」というのは、この世界のどの時代、どの民族をとってみても、広い海に対していろいろな怖れをいだいていたからだ。ある種族の人々は地球が平たいお盆のように大海をたたえていて、その東西南北のはてがそげおちて、海水が滝となってどこか宇宙の闇に流れ落ちていると考えていた。

またある時代の人々は大海原のどこかには穴があいて大渦巻きができているところや、海が燃えて海水が煮えたぎっているところがあると思ったし、またある国々の船乗りたちは海竜や犬の首の男、一本足や怪物がどこかにいて、うっかり上陸すれば命はないと信じていた。 |

神の鳥烏(カラス)を放って、おろち船の行く先をきめるバイキング

|

そういう迷信がはびこっていた時代に、怖れげもなく大海へ乗出すことは今日想像するよりも、はるかに大変な大仕事だったにちがいない。

「バイキング」という名はあだ名で、その言葉のもとになるビクというのは、入り組んだ入江のこと、つまりフィヨルドのことをさしたものだという。

だからバイキングは、「入江に住む人々」という意味になるが、ある学者はビクとは戦うことをいうのだから、「戦う人々」という意味だと説いている。

どちらが本当であるとはいいきれないが、そのどちらにしてもバイキングの性質をよく表わしている。

この人たちはその昔、紀元前後にはローマ帝国のなかで、ドナウ川の川筋にそった森の中に暮らしていたゲルマン族、コート族、フランク族だったのだが、もともと独立心の強い勇ましい種族だったから、ローマ人の兵隊にやとわれたりしていたのではやりきれないと感じていた。

そして次第にローマの支配からぬけだして、人気のない北地へ動きはじめ、いつのころからか、スカンジナビア半島の沿岸に独立した部落をつくり、共同の会議をもつ一つの種族としてまとまっていったらしい。

ところで、スカンジナビア半島のうちで、ことにこの種族のたくさんに集まっていた西側の、現在のノルウェイにあたる地方は主に山地で、針葉樹の原始林が多く、海岸がギザギザに入りくんでフィヨルドをつくり、岩の崖から川がしぶきをあげて入江におちかかっているような場所である。

ここに住む人々は、ごくせまい耕地で、ライムギやオートムギをつくったり、牛をやしなったりしているのだが、とてもそれくらいでは暮らしていかれない。

幸いウネウネと入り組んだ細長い入江、つまりフィヨルドが発達しているから、船をあやつって大海にでれば、クジラでもアザラシでも手にはいる。

それに森から木をきりだしてきて、ゲルマン族が昔から得意としていた鍛冶屋をすれば、その船もドンドンできる。

そんなことでいわば背に腹はかえられずに大海へ乗出していったものだが、もう一つの原因は、たしかにこの種族もち前の性質にあっただろう。

これもゲルマソの昔から、この人々は戦いをこのみ、戦うことをむしろ誇りと考えていた。

この人々の信ずる神々は、雷のようなオーディンをはじめ、鉄のつちをもつトールなど、みな戦いずきで、なかでも世界のまん中にアスガルドという神殿を建て、その一つワルハルの宮には、「戦いの乙女」ワルキューリがいた。

ワルキューリについて、彼らは次のような言い伝えをもっていた。

| ――地上のどこにでも戦いがあるたびに、このワルキューリがとんできて、勇ましい名誉の戦いで倒れた英雄だけをワルハルの宮へ連れ戻す。そして神とともに最後の戦いに加わる日に備えるのだ。―― |

だから彼らは死ぬことを少しも怖れないし、それどころか勇士として死ぬことをよろこんでいる。

勇気と名誉(恥のない、心の雄々(おお)しさ)が、この種族の理想だった。

そして荒れすさぶ大海原に何があろうが、何がおころうが出かけていって、ゆきついた土地を探検し、時にはそこを征服して植民するのは、この人々には当然だったわけである。

その結果、バイキングは世界歴史のいろどりを変えるほどの大きな足跡を、地上の方々に残すことになった。

その動きは八百年頃から活発になった。それにはバイキングの故郷の事情がせまっていた。

耕地もあまりないスカンジナビアのフィヨルドにしがみついているうちに、だんだんに種族が大きくなってきたこともその一つ。

農業や牧畜、大工や鍛冶に、近海の漁業だけではとうてい人々を養えない。

そこへもってきて主人筋の家柄には忠誠を誓う人たちだったから、いろいろな豪族が生まれでて、ついには国家統一のきざしが見えはしめた。

|

バイキングの足跡

|

ところがあくまで自由独立の気風にとむ豪族たちの中には、とにかく一王の独裁は嫌だという組も多く、そういう組はドンドン得意の船をつらねて海へでて、自由な土地へ植民していくことになった、というわけだった。

その先駆けがノルウェイから西へ回って、オークニイ、シェトランド、ファロエの島々に渡り、またイギリスの島々を襲った。

つづいてアイスランドやヘブリデス諸島もおそい、そのうちにデンマークからでたデーン人とよばれるバイキングが、いよいよイギリスを繰返し攻めつけて、歴史上に名高い八世紀から十二世紀へかけてのノルマン(つまり北の人)時代ということになる。

そしてバイキングの火の手はパッと燃え広がって、ヨーロッパの内部はフランスやスペインのあちこち、地中海へはいってイタリア北部へまでおしかけるばかりか、スウェーデンの方からはロシアにでかけて、キエフを中心に大きな国をつくるしまつ。

一方北西へむかったノルウェイの組は八六〇年頃、アイスランドを発見して続々とそこに植民した。

この方面の行き先はヨーロッパの方と違って、文明の匂いがなく、まだ人類の船のあまり通ったようすのない、荒い風のふく海面だった。

アイスランドに移住してきたバイキングたちは二十年ほどのうちにたちまち島の周りの入江や岬に、大きな館をきずいて住みついてしまった。

この人たちは支配を嫌って国を出てきただけあって、まず最初に申しあわせて、ここには王をたてるまい、各人は平等で、法をきめて島を治めようということにし、法はシンダという全体会議によってきめ、裁判もそこでとり行なうことにした。

アイスランドを新しい国とした人々は、それから次第にその賢い取決めによって、ほかの国では見られないほど質素で力強い文化を育てていくことになる。

今日のアイスランドほど、大昔の森の民族の気質を伝え、バイキングの豊な物語を守り、古い北方の言葉をそのままに使っているところは世界中ほかに例がないという。

2 エリク、グリーンランドを開く

top

アイスランドという島はギリシアの頃からヨーロッパでは「地上で一番北にあるテューレの国」としていたところらしい。

この頃のバイキングたちも自分たちは、一番北のいやはての島に住んでいると思いこんでいただろう。

ところが百年たって、九六〇年頃アイスランドにやってきた一人の男が、もっと北西にあたる処に、アイスランドよりもさらに大きな土地のあることを見つけて、そこに住むようになった。

それは「赤毛のエリク」とよばれる大胆な豪族だった。 |

アイスランドは岩山と氷河の地。この奥にクカの谷がある。

この地でトラブルを起こして、エリクはグリーンランドを開く。

|

エリクはトルワルドの息子で、この父と子が故郷ノルウェイで喧嘩のために人を殺して土地を追われ、一族郎党をひきつれアイスランドヘやってきたのだ。

トルワルドの一家は島の北西のはしにあたる断崖の上へ館を建てて暮らすうちに、トルワルドが死んでしまった。

エリクはチョドヒルドという娘を妻にすると、断崖の岬をすててもっと南へうつり、「広い湾」とよばれる大きなフィヨルドのそばの「タカの谷」の辺りに、立派な館を築いた。

ところがエリクの家来たちが整地をしているときに土くずれをおこして、それが隣の豪族の土地をおかし、その豪族の身内の者がエリクの家来たちを殺すという事件がおこってしまった。

気性の激しいエリクは、ただちにその男を殺した。

この事件は会議によってエリクが追われることになったので、エリクたちは一時フィヨルドのなかの一つの島に身を隠すことにした。

ところがそのあいだに、エリクはまたまた一事件をひきおこすことになった。

初めエリクたちがこの島にきたときに、まじわりを結んだ者のなかにトルゲストという地主がいて、エリクが断崖の館を去るときに、大切な品物をあずけておいたことがあった。

その品物というのは――、豪族の館にはいずれも大広間がきずかれ、その広間の中央に長い炉をきっておいて、その炉の四隅に四本の柱をたてる。

また広間の広い壁の両側に張りだしのベンチをつくるならわしがあった。

その柱にもペンチのはめ板にも、浮き彫りでたくみに神話や英雄物語を現すのが、豪族のしるしであって、柱にせよ羽目板にせよ家の霊がこもる宝として、移住のたびに持ち歩くものであった。

そしてどこへゆくときも、船が見知らぬ陸に近づくと船からその板を投げて、板のたどりつく場所に上陸し、ここと思われる場所にその柱をたてて、館を築くことになっていた。

エリクが身をかくしてから、あずけた宝物(柱とも板ともいう)を幾度返してくれと催促しても、トルゲストは返さなかった。

そこでエリクは断崖岬へ出かけていってトルゲストの館にはいると、そのはめ板をサッサと取り外していった。

トルゲストは家来をひきつれて追いかけてきた。

岬のはしで、剣をぬいて戦いあい。エリクはトルゲストの息子二人を切ってすてた。

このために会議で、エリクはアイスランドから追放されることになった。

もともとエリクはこのことのあるのを覚悟して、ある湾に船をかくして用意しておいた。 |

エリク、わが家の柱(囲炉裏の周りの4本の柱)を

とり返しにのりこむ。

|

そしてたくさんの友人と別れるにあたって、

「きっと新しい土地を見つけて帰ってくる。そしたら皆してそこへいこう。」といった。

友人は船をつらねて、外海へ見送りにでた。

エリクの船は西にむけて大きな四角い帆をはって、遠くなっていった。

これは九八一年(あるいは九八二年)のことだ。

この頃のバイキングの船はちょっと朝鮮靴のような形をしていて、大きいものは長さ五十メートルもあり、両側の船べりからそれぞれ一三四本のオールをさしだし、中央には取り外しのできるマストをたてて、そこに鮮やかなたてじまの四角い帆をはることもあった。

船の一番の特色は、船首と船尾がグッと垂直に立ちあがっていて、船首の先には獣や鳥の首が飾りにつけてあり、その部分だけに二層ほどの船室をおさめ、武器や食料や水などが積込まれた。

この細長い首をもたげた船は、こぎ手の力や帆をつかって、十ノット以上の速さがだせるといわれ、よその国々からは「おろち船」とよばれて、大変怖れられていたようだ。

いまでもスカンジナビアの古い墓から、おろち船がそっくり掘り出されることがある。

それらを見ても、バイキングたちが木の細工にかけては自慢の腕をもち、祖先から伝えられた鍛冶の工夫をあわせて、遠洋航海むきの大きな船や、近海漁業用の小さな船をドンドン、つくりだしていた様子がよくわかる。

ほぼ十世紀のころの世界にはバイキングのおろち船にまさる船は、おそらくどこにもなかったことだろう。

しかし、屋根も何もないふきさらしの、ボートを大型にしたような船にのって、磁石も地図もなしに、ただ星や太陽だけをたよりに、未知の大海へ乗出していくのは、エリクのような荒武者でなければできないことだった。

エリクはひたすら西へ進むうちに、ゆく手に大きな雪の山々を見た。

近よると氷河だったので、そこをスネーフェル氷河と名づけ、この新しい陸地にそって南へむかった。

するとほどなく青く輝く氷河を見た。

この氷河は青い衣のようだったので、ブラセルク(青い衣)氷河と名づけ、さらに陸地に近づいて、上陸できるところを求めながら南へくだっていった。

そのうちに最南の岬を回って北に向きを変え、すこし北上したところで数々の入江、つまりフィヨルドを見て、その一つに浮ぶ無人の島に上陸し、小屋がけをした。

そして春になると船をあやつって、辺りのフィヨルドの奥まで探検にゆき、あちこち調べて結局、三冬をすごしてしまった。

「この大きな土地はアイスランドの何倍あるかしれないが、とにかく万年雪のすみかであり、海に向いた処にはかなり土地があらわれているが、それも岩ばかりだ。

風化してぼろぼろになった岩だなをくだいて耕作するほかはないだろう。

もっとも、クマもキツネもウサギも多いし、フィヨルドが入りくんでいるから、海へでるにもいいな。」

と、エリクは考えた。

エリクはその夏を待ってアイスランドに戻り、その冬は友人の館ですごして、エリクのところへ集まった多くの仲間たちに、自分の発見した土地のことを「緑の島」という名で話してきかせた。

土地が気をひく名前を持っていたら、たくさんの人がよろこんで移住してくるだろうという考えからだった。

この「緑の島」がすなわちグリーンランドで、日本全土の六倍半もある大きな氷の島だったのだ。

現在の地図でいえば、エリクがアイスランドから三百キロの海上を渡って、初めて見た雪の山はその東海岸にそびえる千八百メートルのインゴルスフィヨルドの大氷河だったし、エリクがゆきついたのはフェアウェル岬を回ってすぐ、西海岸のほぼ一度北へあがった、のちに「東植民地」とよばれる辺りだった。

エリクはその夏、つまり九八五年(または九八六年)の夏に、植民しようと用意した数百人の人々とともに、二十五隻の船をつらねて、新しく見つけた土地へむかった。

けれどもアイスランドに残る物語ではそのうちやっと十四隻が新しい土地へつき、あとはアイスランドヘ命からがら引き返したものもあり、途中で行方しれずになった船もあったという。

なぜそうなったかは伝えられていないが、ある人はたちまち変わる北の海の嵐にあったろうといい、ある学者はそのころ激しい地震があったのではないかといっている。

とにかく、エリクとその仲間はグリーンランドの南のはしに近い西海岸に上陸し、その入江の奥にそれぞれの館を建てて住むことになった。

エリクのつけた「緑の島」という名前は、実状にはふさわしくないものであったが、エリクはそれで人々をだまして権力をのばすつもりがあったわけではない。

人々はエリクの人間を信じてここにきたのだし、きて住んでみれば、ノルウェイともアイスランドともさほど違うことのない土地と思われ、愛着を感じるようになった。

そしてこの植民地は次第に人々をまねきよせて、あちこちの入江に開拓者の家が見られるようになっていった。

3 「幸運のレイフ」の探検 top

さて、そのころエリクには妻チョドヒルドとのあいだに息子のレイフとトルワルド、またほかの妻にトルステインと娘のフレイジスの四人の子があった。

そのうちレイフは背が高くて金髪、力が強くて才気があったから、方々から重く見られ、ノルウェイにいってもそこでそのころ国を統一していたオラーフ王から、あつく目をかけられた。

このレイフはあだ名を「幸運のレイフ」といわれるとおり、何をしても運がよく、神々からも特別に目をかけられていると世間はうわさしていた。

ところで、エリクたちがグリーンランドへ移住したその年の夏だったが、一緒に移住した者たちのなかに、ヘルヨルフという人がいた。

その息子のビヤルニは父がまさか知らない処に植民したとは知らずに、大きな船にのってあちこち商売をしに外国を訪れていた。

けれども、いつも冬はアイスランドの父の館へ帰ってきて、父と一緒にすごすならわしだったので、商売をきりあげてアイスランドヘ帰ってきてみると、父は土地も館も売って、エリクとグリーンランドへ渡ったという。

それではこのまま荷をおろさずにあとを追っていってみようと決心し、部下の者たちにはかって、そのまま船を西へむけた。

このときビヤルニはあらためて、

「我らのなかで、誰一人グリーンランドヘいった者がないのに、思いきって知らぬ海へ向かうのは、おろかな話ではあるが、ぜひ私の願いを聞きいれてくれ。」といった。

ただ一隻で話に聞くや、いやはての海に乗出すのは、さすがのバイキングでも、決死のわざだったのである。

船を進めること三日で、まだ陸地が見えないうちに順風がとだえ、変って北風がはげしくなり、また霧がでてきた。

一日一夜というもの、何も見えるものがなく、乳色の毛布のような霧につつまれて手をつけかねているうちに、やっと日がさしてきた。

ようやくオールをとり、帆をあげてさらに一日走ると、ようやく前方に陸地の見えるところへきた。

どこだろうかと、乗り組んだ人々がいいあったが、ビヤルニは

「ここはグリーンランドとは見えないな。」といいきった。 |

エリクの息子の「幸運のレイフ」

|

人々が上陸してみるかと訊ねても、ビヤルニはただ、「船を近づけてくれ。」というばかり。

人々は岸へよせてみたが、次第に明らかになる陸地には高い山がなく、よく木々のしげった低い丘がウネウネとつづくばかりである。

そこで陸地を左手後方に残してさらに二日間、船を走らせた。すると第二の陸地が見えてきた。

「旦那、あれがグリーンランドですか?」

「いや、違う。この前の土地より低いではないか。グリーンランドには氷河の高い山があると聞いたぞ。」

とビヤルニが答えた。

再び船を近づけてみると、土地は平たくて森があった。

風がおちてきたので、船乗りたちは一斉にここに上陸して水が飲みたいといったが、ビヤルニは断わった。

「水も薪もまだあるぞ。」

この一言でビヤルニは、乗組みの部下たちの信頼を失ったようだ。

それというのは上陸を怖れていると思われたのだし、のちにこの話を聞いたノルウェイの貴族も、ビヤルニは踏込んで知ろうとする心がないといったという。

ビヤルニの命令で人々は船の帆をあげ、陸地をうしろにしてふきはじめた南西〇風をうけて、三日の間ひた走りに船を走らせた。

すると二度めの陸地がのぞまれた。

「今度は、高い山に氷河がまいています。」

「いや、グリーンランドではあるまい。」

「でも上陸してみてはどうでしょう?」

「いや、無駄なことだ。」

このときもビヤルニはそう答えた。

帆をおろさずに陸地にそって走ってみると、それが島だとわかった。

そこで再び陸地をはなれて同じ南西風にのっていくうちに激しい風がおこった。

ビヤルニは帆をたたみ、マストをたおせと命じた。

船はいまにもくつがえるかと思われた。

しかし一心にオールをつかって悪い風をやりすごすと、それから四日めに陸地をはるかにのぞむことができた。

「あの陸地はグリーンランドでしょうか?」

「いろいろなところからみて、今度はそうらしいな。では、近よって上陸しよう。」

ビヤルニの船はまさしくグリーンランドにたどりついたのだった。

そしてあちこちと探しあるいて、年老いた父とめぐりあうことができた。

ビヤルニはそれから、海へでて商売することをやめ、父と同じ館に住んでいたが、父の死後は耕作に従ってしまった。

このビヤルニの話を聞いて誰よりも興味をそそられたのが、幸運のレイフだった。

レイフはビヤルニの館へ出かけていって、ビヤルニがグリーンランドヘくる途中で見たという陸地のことをくわしく聞きただし、ビヤルニの使ったその船をゆずりうけた。

そこで一緒に探検に出たいと思う者をつのると、すぐに三十五人の志願考が集まったので、レイフは必要なものをへさきとともに積込んで、ビヤルニの見た陸地へむかうことにした。

ときに、紀元千年か千一年であった。

このあとに記すのは、アイスランドに言い伝えたその航海の「サガ」、つまり伝承物語だ。

その一節をぬいて訳しておく。

一行は船をととのえて海に乗出した。

長い旅のすえに初めて見た陸は、ビヤルニが最後に見たところだった。

一行はその岸に船を近づけ錨をおろし、ボートをあやつって上陸した。

一くきの草もなかった。奥地には大きな氷河がいくつもあり、氷河と岸のあいだのわずかな土地は、一枚の大岩盤のようで、耕すことはできなかった。

そこでレイフがいった。

「われらは、この島についてはビヤルニよりもよく確かめたぞ。少なくとも上陸してみたのだから。

この島をヘルランドと名づけよう。」

ヘルランドとは「磐石の島」ということである。

一行は船に戻り、再び海にでた。そして第二の陸を見た。

再び船を陸によせて、錨をおろしボートをこいで上陸した。

この島は平らで森が茂り、歩くかぎり白い砂浜で、ゆるやかな渚(なぎさ)になっていた。

レイフはいった。

「ここは自然の富が豊だから、マルクランドと名づけよう。」

マルクランドとは「森の島」ということである。

一行はできるだけいそいで船に戻ると海へでたが、二日二晩北東の風にふかれて、再び陸地を見るところへきた。

陸に近よってまずその北にある一つの島に向かった。

一行は上陸してあたりを調べた。天気はよかった。草には露がむすんでいた。

一行のまずしたことといえば、手に手に草をとって口に入れたことだった。

それは今までに味わったことのないほどうまいように思われた。

それから一同は船に戻り、その島と北につきだしている本土の岬のあいだの瀬戸をとおりぬけた。

岬を回って西に向かうと辺りは大変浅くなり、引き潮になると見渡すかぎり干潟(ひがた)になってしまった。

ここでこのまま潮(しお)のくるのを待つこともできないので、一行は苦労して遠い岸へ渡った。

さて上陸してみると一つの湖から流れでる川があるところだった。

潮がさして船が自由になるやいなや一行はボートをおろし、その川をこぎのぼって湖へゆき、そこにボートをあげた。

湖岸の木々にハンモックをつり、まわりに仮小屋を建てた。すなわち石と土で簡単に壁をきずき、ありあわせのもので屋根をふいたのである。

そして、ここにこの冬をこもることにした。

さらにあくる日から、もうすこし大きな家をつくった。

川にも湖にもサケがおびただしく泳いでいて、しかも今まで見たこともない大きなものであった。

牛を飼うのにわざわざ冬備えの飼い葉をつくっておく苦労もないほど、辺りはすばらしいものに思われた。

冬じゅう、浸み凍ることがなく、草は枯れしぼむことがなかった。

またこの地では、グリーンランドやアイスランドのように夜が長いということなく、ほぼ昼と夜が釣合っていて、日は九時には上り、一三時まで沈むことがなかった。

いよいよ冬ごもりの家がいくつかできかかると、レイフは部下にいった。

「二隊にわかれて、さらにこの土地を探検してみたいと思う。半分の者はこの家に残り、あとの半分は進んでみょう。しかしその日のうちにここへ帰れないほど遠出してはならない。またはなればなれになるな。」

そして探検隊はその命令を守ってでかけ、残りの組は冬ぞなえの仕事をした。

レイフはいつも基地に残った。

このようにしているうちに、ある日、隊の一人がいなくなったという知らせが届いた。

チルキルという男である。

それはレイフを小さいときから育ててくれた家族同様の男だったから、レイフはひどくがっかりした。

そしてきびしく隊員をしかりつけて、十二人で探しまわらせた。

ところがあまりいかないうちに、チルキルが一人で帰ってくるのに出あった。

一同はよろこんでチルキルを迎えた。レイフにはチルキルがうかれているのがわかった。

「やあ、どうしてこんなに遅くなったね? おやじさん。また、なぜ隊をはなれたのだ?」

とレイフが訊ねた。

初めのうちチルキルは、やたらにキョロキョロして、わからない言葉で(この男は南方ゲルマンの出身だった)モグモグいっていたから、何のことやらだれにも理解できなかった。

そのうちにチルキルは、アイスランド語でいった。

「そんなに遠くへいったわけでねえです。

お知らせしたいことがありますだ。ブドウをどっさり見つけましただ。」

「ほんとか? おやじさん。」

「もちろんほんとのことですだ。わしが生まれた処には、ブドウがたくさんありましたで。」

その夜は寝て、あくる朝レイフは部下にいった。

「仕事が二つできた。まずブドウの実を集めることと、木々を切り倒して船に材木を積込むことだ。」

仕事は行われた。ブドウは荷船一ぱいつまれ、材木は大船の余地一ぱいにつまれたという。

春になって、いよいよでかける仕度も整い、一行は船に乗込んだ。

レイフは豊なこの国を名づけて、ビィンランドつまり「ブドウの国」といった。 |

レイフ・エリクソンの一行がビィンランドを見つける。

|

|

なおサガによれば、帰りの船旅はとどこおりなくいって、しかも途中で大勢の難破した人々を助け、ぶじにグリーンランドのエリク・フィヨルドに入り、エリクの館に助けた人々十五人を泊まらせてやった。

このさいレイフは人々から、「幸運のレイフ」というあだ名をもらったのだという。

4 トルフィン、ビィンランドに植民をこころみる

top

今日、サガの伝えの正しいことは歴史家のしらべではっきりしているが、レイフがグリーンランドの西に見つけだした土地が、一体いまのどこにあたるのかとなると、学者にはきまった答えがでない。

おそらく「磐石の島」というのはバフィン島であろうし、「森の島」というのはラブラドルだろうし、また「ブドウの国」つまりビィンランドは北米大陸だろう。

しかし、たとえばそのビィンランドヘの上陸地点がどこかとなると、セント・ローレンス川の口やら、メインの岸やら、ニュー・イングランド辺りやら、わからないといった具合で、長いことたくさんの考古学者たちが、このサガをもとにして地点を探し求めている。

それにしても、レイフが新大陸を見つけたのはバイキングの動きからみて、当然のことであったろう。

この種族の、北へ西へとのばす船足はまずアイスランドをさぐりあて、つぎにグリーンランドにのびたのだから、ときの勢いであと一押しすればアメリの、ラブラドル辺りへたどりつくはずであった。

そして大西洋の北の端を、グリーンランドで大洋の半ばとすれば、あとその残りの半ばを波超えて乗切る者は誰かというとき、幸運のレイフがその名のとおりに運をひきあてたわけだ。

そしてその前にビヤルニが発見しながら上陸探検せず、その船乗りたちのあなどりをかったにすぎなかったが、元気で実行力のあるレイフは新しい土地で一冬すごし、めぐまれた土地をつぶさに調べ上げて帰ってきたから、その評判は大きかった。

バイキングの発見探検のやりかたは、いつもこうだ。

まずある者が偶然、嵐におし流されていて新しい土地を見つける。

するとそれを聞いてつぎに組織的にそこを探検する者がでて、最後にこれはよしとなって、大勢が植民する。

アイスランドがそうで、グリーンランドがまたそうだったが、はたしてビィンランドもそのようになった。

ビヤルニが見つけ、レイフが探検したこの土地のうわさは次第に高くなり、何よりもその緑濃い森のあるところ、森の地にブドウがたわわに実るところを求める人々は、日々増すようになっていった。

そのなかで、レイフの弟にあたるトルワルドがそういう人たち三十人をつれてビィンランドヘでかけ、レイフの建てた小屋て越冬するうちに、土人かでてきてその矢をうけて死んだという話が、あるサガに伝わっているが、それは間違いではないかと思う。

それというのは一○一〇年頃トルフィン・カルゼフィニという金持ちの若い豪族の一人が、大がかりな植民をこころざして、ビィンランドヘでかけたという物語が別にあって、その物語のほうが古く、また正しいところがあるから、いまは植民したのはトルフィンの組だと信じられている。

もしトルフィンより先にトルワルドが土人の矢で死んだのなら、どうしてトルフィンがその地へ大がかりな植民をこころざすだろう。

トルフィンはアイスランドの名家の子で、諸国と取引をしていたが、ある夏、多くの友をさそって四十人乗込んだ船に商品をつんで、グリーンランドヘ立ち寄ったことがあった。

その時エリクにもてなされてその館に泊まるうちに、エリクの義理の娘グドリドに心をひかれるようになった。

グドリドはレイフの弟、トルステインの妻だったが、トルステインが早く死んだので、エリクの処に引取られていたのだ。 |

トルフィンたちはビィンランドに植民して小屋をつくった。

|

トルフィンはエリクにたのんでグドリドを嫁にもらったから、いわばエリクの家と血続きの間柄になったところだった。

そのトルフィンがレイフの発見を聞いて、一緒にきていた仲間とも相談した末に、ぜひビィンランドヘ植民したいということになった。

あいにくレイフはいなかったが、弟のトルワルドはいの一番に加わるし、その妹のフレイジスとその夫も加わるといったありさまで、エリクの家はあげて援助をおしまなかった。

またエリクの館にいて、エリクと親しい大男の猟師トルハルという者も一緒にいこうといった。

このトルハルは乱暴者で横紙破りではあったが、人のゆかない土地の探検はうまかった。

こうしてトルフィンの計画を聞いて集まる者はほかにもあり、トルフィンの一行は船三隻に百六十人をのせ、女を五人ひきつれ、あまつさえ牛を十頭近く積むという大部隊になった。

たくさんの武器と水と食料を用意して、一〇一〇年かと思われる年の夏に、彼らはエリク・フィヨルドを旅だった。

これからの物語はサガからまた、訳しておこう。

|

一行はまず北へさかのぼって、西植民地とよばれる辺りへゆき、そこからそのそばのビヤルン島、つまり「熊島」へいった(いまのディスコ島)。

ここから北風にのって南へ二日走ると、陸地を見つけてボートで上陸探検した。

この島は平たい岩盤が多く、おびただしいキツネがいた。

レイフのいう「磐石(ばんじゃく)の島」だった。

ここから北風をうけて二日進むと、また陸地が見えた。

こんもりと森が茂り、獣(けもの)がみちあふれていた。

南東にあたって一つの島があり、クマを見つけたのでここにも「熊島」と名づけた。

本土のほうは、レイフのいう「森の島」だった。

さらに二日ゆくと、また陸地が見え、近づくと岬になっていた。

そこは、船の右側に見ながらどこまでいっても出入りのない長い砂浜だった。

ボートで上陸してみると、岬には船の竜骨が残っているのが見つかったので、キヤラル岬、つまり「竜骨岬」と名づけ、砂浜はあまり長いので、プルス浜つまり「ふしぎの浜」と名づけた。

それから、ようやく湾がいくつも見えてきたので、その一つに船を入れてみた。

船には、レイフがノルウェイのオラーフ王からもらってきたスコットランド人の夫婦がのっていて、男はハキ、妻はヘキヤといって、二人ともシカよりも足早だった。

エリクが何かの用にと思って、船にのせたものである。

船が「ふしぎの浜」をとおりすぎるとき、一行はこの二人を岸におろして、この土地にあるものをさぐり、三日のあいだ歩き回って、戻ってこいといいつけた。

二人はビヤファルという服を着たが、ちゃんちゃんこのような袖なしに頭巾がついていて、足ごしらえはズボンにボタンをはめ、ひもでしばった厳重なものである。

船は岸に錨をおろし、三日間待った。三日めにスコットランド人二人がとぶように浜に走り戻ってきた。

一人はブドウのふさを持ち、もう一人は野生のムギの售を持っていた。

二人のいうところでは、ここはまことに良い処だそうである。

彼らを船にのせてさらに進むと、一つのフィヨルドにでたので、その中へ入った。

川口には一つの島があり、その周りを強い流れがめぐっている。

そこで島を「うずしお島」と名づけた。

島にはおびただしいカモがすみ、その卵で足のふみ場もないほどであった。

一行はフィヨルドの奥へ進み、「うずしおフィヨルド」と名づけたが、上陸して船の荷を運びあげ、小屋がけをして役にたつものを探した。

奥地には山々があり、眺めはよかったが、一行には眺めよりも、土地の豊さを調べるのがさきであった。

丈の高い草がいたる処にはえていた。

とうとうその地に冬ごもりをすることになった。しかしここでの冬は思いのほか厳しかった。

夏の間に食料を備えることをしなかったから、まず食物が少なくなった。狩りもうまくいかなかった。

獲物を探して島に渡ってみたが、そこにも何も見あたらず、牛だけがふとった。

人々は何か食べられるものを授けてくださるように神に祈った。けれどもすぐにはそのききめもなかった。

(この神といのは、キリスト教でいう神で、千年頃にグリーンランドにキリスト教がはいり、それにはレイフもその母も、レイフの弟の妻であったドルフィンの妻も、熱心な信者として教えを広めることに活躍していた。

だからエリクをのぞいては、キリスト教徒になっていた。)

そのうちに猟師のトルハルがいなくなって、人々が探しにでた。

三日間さがすうちに四日めにトルフィンが、ある崖の上でトルハルを見つけた。

トルハルは目と口と鼻を大きくあけて空をあおぎ体をかきむしったり、何かつぶやいたりしていた。

「何をしているのだ?」と訊ねると、

「それはあんたがたの知ったことではない。とにかく俺は、俺一人でも何とかやってけるだけの年はくっているのだから、心配しないでくれ。」という。

しかしとにかく帰ってこいというと、素直に戻ってきた。

ところがそれからほどなくして、クジラが一頭流れついた。一行は走りよって、肉を切りとった。

このクジラは何クジラだか、だれにもわからない。クジラにくわしいトルフィンにさえ見当がっかなかった。

肉をにて食べてみると、みなあたって苦しんだ。するとトルハルが進みでて、

「それみろ、トール神の赤ひげのほうが、おまえさんたちキリストの神よりは、ききめがあるわい。これはわしがトール神におまじないをかけたためだぞ。トール神はやっぱり見捨てたまわないなあ。」

といった。

これを聞いて、一行はもう肉を食わずにすっかり崖から投げすてて、神に祈った。

そのうちに天候がさだまって、漁にでられるようになり、ようやくにして食物の悩みはなくなったのである。

春になると、うずしおフィヨルドの奥に戻って、本土の食物を集め、獣を狩り、鳥の卵をひろい、海の魚をつった。

この頃、これからどちらへいくかで話合いがあった。

猟師トルハルドは、「ふしぎの浜」をこえて北へいくかいいというし、ほかの者はやはりビィンランドをさがそうという。

トルフィンは、この海岸を南へくだっていけばビイランドヘでられると信じていたし、もっと南へいけばいくほど、土地が豊になると思った。

トルハルは島の風かげで自分の船をしつらえていたが、その仲間になる者はたった九人だった。

トルフィンが見送りにいくと、トルハルは悪口歌(わるぐちうた)をうたって、帆をはって出ていった。

この仲間はふしぎの浜と竜骨岬をすぎて、さらに北へのぼろうとしたのだが、すごいむかい風にあっておし流され、アイスランドについたという。

トルハルの仲間は、アイスランドでさんざんなぐられて奴隷にされてしまい、トルハルもそこで死んだ。

トルフィン・カルゼフィニのほう汽船をつらねて海岸を南へ向かった。

長いこと船を進めるうちにある川にでた。川は奥地の湖から流れでていた。

川口には広い砂洲があり潮の満ちるのを待って、ようやく船を川へ乗入れることができた。

その辺りをすぎるとき、「干潟(ひがた)」と人々はここをよんだ。

岸の低い野には、自然にはえたムギがあり、小高い丘にはブドウの木がつらなっていた。

川に流れ注ぐどの流れにも魚が群れをなしていた。

一行は岸と高潮のとどく目じるしの穴をほっておいた。

潮がひいてみるとその穴の中にハリバとよぶ大ヒラメが残っていた。森には獣がかぎりなくいた。

一行はここに半月ほどすごして、何の先のわずらいもない暮らしを楽しんだ。牛もつれてきていた。

ところがある朝早くおきだしてみると、九隻の皮張り船がやってくるのが見えた。

船の男たちはカラサオで穀物をはたく時たてるうなりのように、日にむかって棒をふってカラカラ音をたてていた。

「何のしるしだろう?」とトルフィンが訊ねた。

「平和のしるしだろう。その白いい楯を持って、出迎えてやろう。」と、なかの一人スノリが答え、幾人かで出かけていった。

船の連中はこちらへこいできて、スノリたちを見ると茫然(ぼうぜん)としてまじろぎもしない。

それは小柄で髪の毛をあらくふりみだし、目が大きく、ほお骨が張っておそろしい顔つきをした種族だった。

彼らはしばらくはあっけにとられたように眺めていたが、やがてまた本土の奥、南の方へ船を漕ぎ帰っていった。

トルフィンたちは湖のそばの斜面に小屋をつくり、湖のほとりにもいくつか家を建ててその冬をすごした。

雪はふらず牛たちは放し飼いになって草を食べた。

春になってある朝、人々はあの皮張り船がたくさんそろって南の方から岬を回ってくるのを見た。

干潟の辺りは石炭をまいたように点々と黒く見えた。どの船でもあの棒をうちふっている。

トルフィンの仲間たちも楯をふって答えた。

そしてたがいに取引をはじめたが、土人はなによりも赤い布を買いたがった。

また剣や槍も欲しがったが、トルフィンは売るなと命じておいた。

赤い布とひきかえに土人たちは毛皮をよこした。

二十三センチほどの布に毛皮一枚をよこし、布は頭にしばりつけた。

そのうちに布がなくなりそうになったので、指ほどの長さに切り売りをしたが、小さい布にもやはり毛皮一枚をよこすのである。

とかくするうちに放し飼いにしておいた牛が一頭、森から走りだしてきて、大声でほえた。

土人たちはたまげて船に走りより、本土の奥へ漕ぎ帰っていった。

それから三週間というもの、土人の影も形も見えなかった。

そしてだしぬけにある日、ドルフィンの部下が、洪水のように南からおしよせてくる船の大群を見た。

どの土人も、左回しに棒を空にむけてふりまわし、声をかぎりに怒鳴っていた。

トルフィンたちは赤い楯をつかみ、船のくる方へ向かっていった。

土人たちもとびだしてきて、激しい戦いになった。飛び道具が雨あられとふりそそいだ。

土人たちはパチンコを持っていたのだ。

竿の先にヒツジの胃袋ほどの青黒い球をのせたものから、何か投げてよこすが、それがトルフィンの隊の頭ごしに地面におちると、すごい音をたてた。

これにはみんな怖れいって、すっかり逃げ腰になり、川の上流へ後退した。

そしていよいよ高い崖においつめられて、進退がきわまるようにみえた。

その時レイフの妹にあたるフレイジスが小屋からでて、大声をかけた。

「みんな、どうしてそんな情けない土人に背をむけるのです。勇者の皆さんではありませんか。

あいつらを牛のように切り倒すことができるはずではありませんか。 私に武器があれば、だれよりも強く戦ってみせるのに。」 |

はじめは一行はその言葉に注意をはらわなかった。

フレイジスは戦いに加わろうとしたが、身重な体だったので、ゆっくりとしか進めなかった。

ようやく森に入ったとき、土人たちがせまってきた。

フレイジスは目の前にスノリの息子が順に石をくらって倒れ死んでいるのをみた。

そばに剣(つるぎ)がおちでいた。フレイジスは剣をひろってかまえた。

土人たちが襲ってくると、胸をおしひろげて乳房をだし、剣でその上をたたいてみせた。 |

おそいかかる土人の群れに、フレイジスが勇気をしめした。

|

土人たちはおじけづいて、われ先に夢中で船に逃げ帰っていった。

トルフィンたちは、フレイジスのところにかけよって、その勇気をほめたたえた。

味方は二人戦死し、土人たちは四人倒れていた。

一同は小屋に戻ってよくよく考えてみると、むかってきたのは船からおりたわずかな土人だけだったのに、まるで土人の種族総がかりのように思いちがえたことがわかった。

しかしトルフィンたちは、ここがどれほど豊でも、いつ土人たちが襲ってくるかわからない不安があって、とても植民はできないと思った。

それで一同はこの土地をすてて、故郷へ帰ることにした。

|

そのあと物語は途中で五人の土人たちに出会って、それを殺したこと、「うずしおフィヨルド」まできて、フレイジスたち百人がとどまり、トルフィンたち四十人が、さきに別れた猟師トルハルを探しに出たがむなしかったこと、また竜骨岬の手前の森の中で、エリクの息子トルワルドが土人に矢をいられ、腹に傷を受けて死んだこと、また三冬めを「うずしおフィヨルド」に引き返して冬ごもりをするうちに、グドリドに息子が生まれて、隊長トルフィンは、わが子にスノリと名をつけたことが、のべられている。

この話にはどこまで本当なのかわからないところがあって、たとえばフレイジスの勇気のところは、よその話がまぎれこんだようで、あまり土人たちがサッサと逃げるのがおかしいようである。

またトルワルドが矢をいられたときのその土人は物語では一本足の人ということになっているが、これもありきたりの言い伝えくさい。

というのは、キリスト教国での言い伝えで、アフリカかどこかにいると信ぜられる化け物を「一本足」とよんでいたことが多いので、このサガをまとめた人たちの頭にそちらの影声があって、一本足の土人というものがつくりだされたような気がする。

しかし、ほかのところはまことにうなずける点が多く、ことに土人の細々しい言い伝えは、アメリカ北部のインディアンのうち、アルゴンキン族などをまざまざと想像させるものだ。

インディアンたちは主にカバの木の皮でカヌーをつくる扇の、アルゴンキンでは野獣の皮をはってカヌーをつくることが多かったし、宗教的な儀式に太陽へ棒をふるしきたりもあった。

赤い布をほしがるところはいかにもインディアンらしく、それを切りきざんで誤魔化すところは、いかにも白人商人らしいと思われる。

またブドウにいたっては、メインより北にはなく、いまでもニュー・イングランドの片田舎に野生のブドウの木が見つかるそうだし、わりに近頃まで、北方の川にはおびただしいサケのさかのぼるのも見られた。

5 アメリカは誰が見つけたか top

こうしてトルフィン・カルゼフィニたちの大がかりなビィンランド植民がだめになってしまって、そののちビィンランドを訪れたバイキングはなかったというと、かならずしもなかったわけではないらしい。

伝えによればフレイジスがまた出かけていったというが、その時はその勇ましい女が、つれていった大男たちを仲間割れさせて、喧嘩の殺しあいのめにあわせておいて、一同の船に宝物をつんで逃げたということになってしまうので、この話もあまり信用できない。

しかし、百年ほどたった一二一一年に、グリーンランドのある坊さんが、ビィンランドがどうなっているかをさぐりに船をだしたことがあったが、その時はもう、どう船を進めていいかわからなくなっていたらしい。

それでも、北米のいろいろな地点にはたえず行き来があったらしく、一三四七年に記されたアイスランドの記録ではあの「森の島」つまりラブラドルにいった船がグリーンランドに戻るコースをはずれて、錨もなく帆もなく、十七人でアイスランドへ流れついたと記されている。

やはりアイスランドやグリーンランドのように木々のないところから、材木をとりに波の荒い北の海をわたる「おろち船」があとをたたなかったのだろう。

こういうアイスランドに残された言い伝えが正しかったことは、グリーンランド植民の行われた当時にノルウェイの宮廷にきていた、アイスランドの坊さんの書いた記録からもわかるし、またそののちの考古学の発掘の進歩によっても、ますます証明されてきた。

赤毛のエリクの住んだ館は南の端から少し北へあがった西側のエリク・フィヨルドの奥であったが、一九二二年にデンマーク国立博物館の人たちの手で丹念にほりおこされ、その館の形が昔からのバイキングのならわしどおりに建てられていたことがわかった。

十メートル幅の長四角の居間をかこんで石の壁をつくり、その上をすっかり土でおおって、天井に煙だしをつけたもので、外に開くものは入口と煙出しばかり、床は一方に炉をきり、一方に水の流れをひいて、広間の中で宴会もし、寝もし、なんでも行ったらしい。

またレイフがキリスト教を伝えたので、母のチョドヒルドが初めて建てたと言い伝えられたその教会も、一九六一年に見つけだされた。その年の夏、エリクのいた場所である現在のカグシアルスクというところで、エリク館から二百メートル離れた場所に土台をすえようとしているうちに、まず人骨が現れた。

これがバイキングのものとわかってから、次の年にかけて掘り進めてみると、はたして木造の小さな教会がでてきたのである。 |

ほりおこされたグリーンランドでいちばん古い教会跡

|

縦五メートル、横二・五メートル、それに一メートル半の土壁をぬり、中から八十個の墓がでてきた。

これによっても、サガの伝えは本当であることがわかった。

では、肝心のビィンランドはどこか。今まで数多くの人々がいろいろな説をたてたが、まだよくわからない。

そのうちで一人、もとのグリーンランドとスピッツベルゲンの治事をしたことのあるヘルゲ・イングスタッド博士は奥さんも考古学者出会って、夫婦してビィンランドのレイフのあとを求めていたが、数年前ニューファウンドランドでおもしろい発掘をした。

十六世紀にアイスランドでえがかれた地図(シグルドール・ステファンソンが一五九〇年につくった図)をもとにして、ニューファウンドランドこそその地ではないかと博士は見当をつけ、ついにランス・オー・ミードウという北東の湾に、およそ千年頃と思われるバイキング居住地跡を見つけだしたのだ。

そこには七、八個の建物の跡があり、小さな鍛冶場もあって、そこに石のかなしきが一つ、かなくずや鉄片、釘に青銅片などが見つかった。

千年頃のインディアンは鉄を知らないから、それだけでバイキングの跡であることは明白だった。

家の建て方が確かにバイキング流で、十八メートルに十三メートルの長四角に木と土の艦をきずき、大広間を一つと小部屋を四つ、中央に炉がきってあった。

これこそレイフの跡、あるいはトルフィンの跡ということは、まだできないとしても、サガの伝えに、よりいっそうの正しさをあたえる証拠にはなるものだろう。

イングスタッド博士自身も、もっと広くニュー・イングランドからセント・ローレンス湾にかけての広い地域を念入りに調べる必要があろうとのべているとおりである。

ところで初めにのべたように一九六五年の、コロンブスがアメリカ人陸を発見した日として祝われる十月十二日の米大陸発見記念日に、アメリカでも名高い大学の一つエール大学から、一つの学問上の発表があった。 |

1590年、アイスランドのシグルドール・ステファンソンの

かいた大地図のうつし。

|

それはエール大学が調べた古い地図の上から、アメリカ人陸はコロンブスの発見するところではなく、レイフ・エリクソンが見つけたものであるという公式の発表であった。

今まで世界中がコロンブスの発見と信じていたのはその記録と地図の発表について、コロンブスより先のものが見つからなかったためでもある。

しかし、エール大学のよりどころとした地図は、コロンブスの発見よりも五十二年さきだった一四四〇年につくられたもので、あるアメリカ人がたまたまヨーロッパで八年前に手にいれて、エール大学に寄付したものだった。

十三世紀のフランスで一番大きな百科全書だった「スペクルム(かがみ)」を、一四四〇年にライン地方で一部かきかえたことがあって、そのさいに、ビィンランドを書きくわえた一枚の地図をつけた。

その手写(しゅしゃ)本が見つかって、アメリカの一商人の手におちたものなのである。

大学ではそれから八年がかりで、その地図の素性を調べて、

「この地図は十一世紀にノルウェイ人レイフ・エリクソンが発見した新大陸に関する地図のうちで、コロンブス以前につくられ、現在知られるただ一つのものであり、地図についての今世紀の大発見である。」

と発表したのだった。

羊皮紙の地図の、左上のグリーンランドよりひとまわり大きな島が、すなわちアメリカ人陸、深く切れこんだ入江が「二つあって、一つはハドソン海峡、一つはセント・ローレンス湾である。

地図の左肩には次のような文句が記されている。

「ビヤルニとレイフ・エリクソンの仲間は神の御心によってグリーンランドから西の大洋のいやはての地に向かって、南に船を進め、氷雪のあいだに新しい土地を発見した。土地は豊で、ブドウがみのっていたので、彼らはこの島をビィンランドと名づけた。」

長いあいだ人々は、レイフの発見を正しいとは考えてきたが、アイスランドに残る口伝えの物語だけでは、どうしようもないと思っていた。

けれどもとうとう年代のはっきりした地図によって、その発見航海がすべて本当であったことが明らかになったのである。

サガに言い伝えられたこの国の発見航海の事実が、どのような道をとおって、いつ頃はるばると、バイキングの祖先たちの祖国だったヨーロッパの川ぞいの土地へさかのぼっていったものかは、まだ見当がつかない。

この知識の運ばれた道ももちろんのことだが、ビィンランドの確かな跡方は誰が探しあてるだろう。

サガの伝えが正しかったのだから、その場所もかならず見つかるにちがいないのだが………。

ちなみに私の紹介したサガは長く口で伝えたものを一三一〇年頃と一三九〇年頃、二つの別々の人によって書き留たもので、記録になった時がすでにコロンブスよりも百年以上昔だったのである。

top

**************************************** |