|

****************************************

Index 概要 エリクソン エンリケ王子とパスコ・ダ・ガマ コロンブス マジェラン クック

|

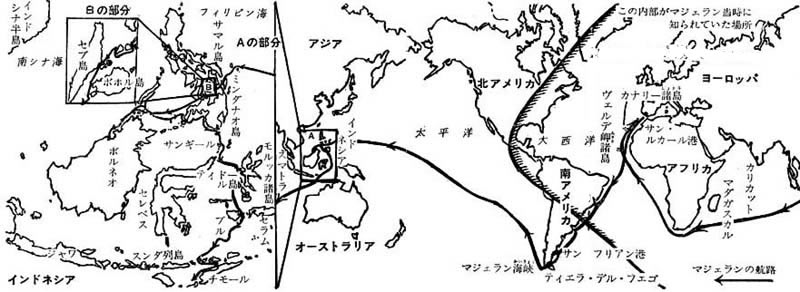

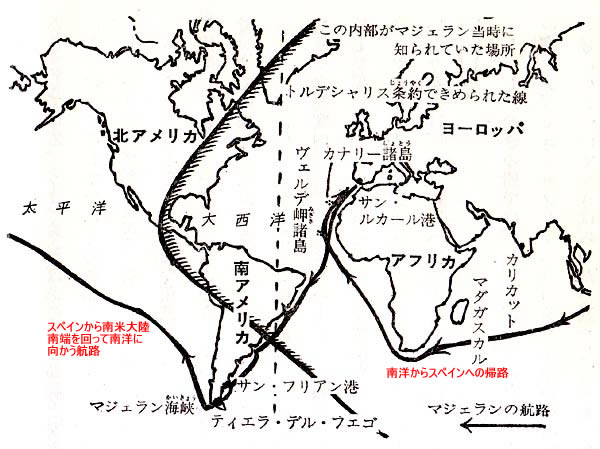

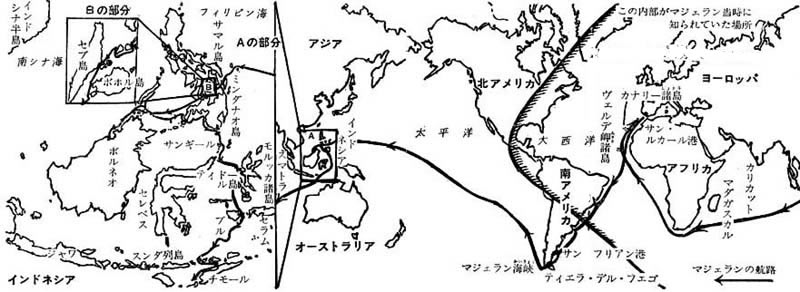

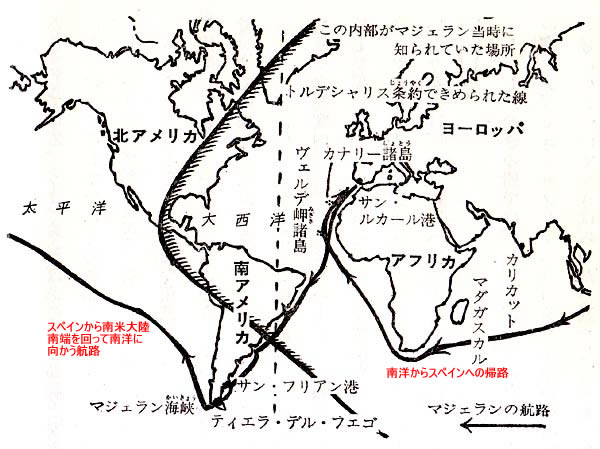

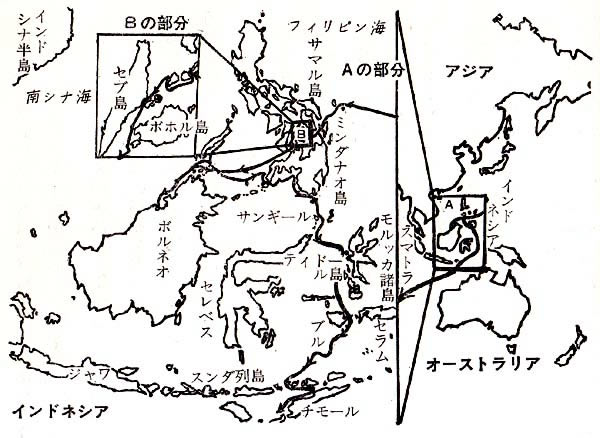

マジェランの航路

マジェランはフィリピンセブ島で死ぬが、次々とリーダーを替えながら苦難の航海を続け、スペインに帰国する。

|

1 東洋への近道を求めて top

コロンブスは、自分の発見した土地が、インドかインドの近くだとばかり思いこんで死んでいった。

しかし、これはコロンブスだけではない。

大体、東洋のことをあまり知らないその頃のヨーロッパで、イントという名前でインド本土はもとより、マライも中国も日本も東南アジアの島々も、何もかもをひっくるめてよんでいたのだ。

だからコロンブスとしてもインドとはいうものの、ばくぜんと「東洋へ着いた」というぐらいに考えたのかもしれない。

ところがコロンブスと一緒に第二回の航海に加わって、エスパニョーラ島で手柄をたてたアロンソ・デ・オヘーダは第三回にはコロンブスと一緒にいかないで自分から願いでて、一四九九年にパリア湾を探検にでかけたことがあった。

この時オヘーダがつれていった者のなかに、長くスペインに住んでいたイタリア商人アメリゴ・ベスブッチという冒険家がいた。

このベスブッチがそののち、一五〇一年からあくる年にかけて、三度めの一番長い航海にでて、南米の東海岸を南緯五〇度まで南にくだったことがあり、そのときのありさまを一五〇二年にイタリアの名高いロレンツオ・メジチに書きおくった手紙が残っている。

それによるとコロンブスの見つけたのは、そして

「自分の探検したところは大陸と思われる新しい土地で、世界の第四の部分とよぶべきです。」

とのべ、さらに

「かの国々はまさに新世界とよぶにふさわしいものです。」

とくりかえした。

ベスプッチは初めにつれていってもらったオヘーダの名前もださずに、自分の発見とばかりにヨーロッパに通信したのだ。

そのためこの手紙をもとにして、ドイツ生まれのマルチン・ワルドゼ・ミュラーという地理学者が一五〇七年にあらわした十二枚の地図いりの本『世界誌入門』に、初めて東洋とは別の新しい土地を描き加え、その土地にアメリゴの名をとって、初めて「アメリカ」と名を記しつけたのである。

とはいえこの新しい土地と東洋との関係は、その地図で明らかにされたわけではなかった。

それはその間に横たわる太平洋という世界第一の大洋が、まだその頃には知られていなかったためだ。

コロンブスのあとで新大陸へ続々と渡ったスペイン人のなかから、たくさんの冒険家がでるが、その一人ヌニェス・デ・バルボアがパナマ地峡ダリエンを横断して、アメリカの北岸の丘の上に立ち、一五二三年九月二十五日の朝、初めてこの大洋をのぞみ、マール・デル・スールつまり「南の海」と名づけた。

その報告はあくる年にスベイン王のもとにとどいた。

しかしその「南の海」が大西洋以上の広さをもち、そのかなたに本当の東洋があることは、ヨーロッパの誰も知らなかった。

それは乗り越えられて、初めて世界中の知識となるはずの海だった。

初めて太平洋を渡った者、そして初めて世界をひとめぐりする船を動かしていった者、それがマジェランであった。

マジェランは生まれた国ポルトガルでは、フェルナン・デ・マガリャンイスという。

つかえた国スペインではフェルナンド・デ・マガリャーネスとよび、普通いうマジェランとは英語よみである。

マジェランは一四八〇年ごろ、ポルトガルの貧乏貴族の家に生まれた。

小さいころは宮廷にでて、ジョアン二世の妃レオノーレの小姓になり武芸や学問を学んだが、二十才をすぎて一五〇五年にインドに渡った。

インドでは初代副王フランシス・デ・アルメイダの士官となって働いた。

その頃の彼の働きぶりは、かなりめざましいものだったらしい。

ポルトガルの戦うところ、海といわず陸といわず、何回も前戦にとびこんで、よく力をつくしたことが記録として残されている。

しかしその努力のわりには、なかなか出世しなかったようだ。

そのうち一五一〇年にえらばれて、二代副王アルブケルケのゴア政撃の一方の将となり、あくる年七月、十九隻でマラッカを攻撃した大海戦には 一船を指揮して名を残すようになった。 |

マジェラン

|

このあとで副王は、香料諸島への探検隊をくりだした。

しかしわがマジェランはその中にはいらず、マラッ力諸島のどこかの島で、そこの土民の子供を奴隷として買っただけだった。

この時の奴隷はエンリケと名づけられ、のちにマジェランの大航海に通訳として伴なわれることになった。

ところで探検隊のほうには、マジェランの親しいいとこにあたるフランシスコ・セーランという男が加わっていた。

セーランは探検船が香料を積み過ぎて岩礁に乗り上げて壊れた時、ひそかにジャンクを奪って一人航海をつづけたすえ、ポルトガル人としては初めてモルッカ諸島にいたり、そのテルナーテ島に住みついた人だ。

セーランは香料をあさり、土人をつれさって奴隷に売るあさましいヨーロッパ人であることをやめて、島の酋長として楽しく暮らしていた。

このセーランがいとこのマジェランに書き送った手紙が、マジェランの心に香料島にいきたいという強い望みを燃えたたせたのは、当然であろう。

士官としてのマジェランは、インドやマラッ力や東アフリカでの長い勤めを終えて、一五一二年にポルトガルに帰った。

けれども何となく宮仕えをする気持にならず、すすんで一五一三年のモロッコ遠征に加わって、モーロ人攻撃軍に入った。

そしてアザモールの白兵戦でモーロ人の槍をひざの関節にうけて、それからは左足をひきずるビッコになってしまった。

先の前線勤務といい今度の戦傷といい、縁の下の力持ちのようにポルトガルにつくしてきたマジェランは、王から充分にねぎらわれていいはずだった。

しかし一五一五年にマヌエル王にわずかな恩給を願ったとき、それをすげなく王に断わられたばかりか、思いきった航海に乗り出したいというもう一つの許しも聞きいれられなかった。

この航海の計画というのは長い海上の経験から立派な船長になっていたマジェランが、ポルトガルの地理学者ルイ・ファレイロという者と考えてきたもので、まずコロンブスの発見した土地へ向い、その大陸を南下して南端の通路をまわれば、香料諸島へたやすくでられる早まわり航路になるに違いないというのであった。

いとこのセーランの手紙が頭にやきついていとマジェランにとって、その頃名高かったマルチン・ベハイムという地理学者の世界地図に、コロンブスのいわゆるインド各地からアジア大陸の南を回れば、香料諸島がすぐそばのようにかいてあるのが、一つのよりどころになった。

さらにその頃南米を回った一航海者の報告に、南緯四〇度ほどのところに入江があって、その奥が海峡になっているらしいことが記してあったのも読んだ。

マジェランはきっとあの大陸を南下していくと、大陸の西方へでられるに違いないと信じ、ファレイロにそのような想像の地図をかかせ、想像上の距離を計算で見積もらせていたのだ。

だがマフェル王がこの大計画を取上げないというのなら、しかたがない。

マジェランは一五一七年十月にポルトガルに仕える身分をひとおもいにやめて、奴隷のエンリケをつれ、となりのスペインへ計画を売りこみにでかけた。

その年のうちにセビリャに住み、同じくポルトガルからのがれてスペインの兵器庫の長をしていたディエゴ・バルボザの家に客となった。

そしてスペイン王カルロスにお目通りを願いでた。

カルロス五世は前年にフェルナンド王が死んで、その孫として十六才で王位につき、何か国力をおこそうと考えていたやさきだから、マジェランとファレイロの申し出を耳よりの話として聞いたのだろう。

あくる年の二月にバリャドリッドで拝閲をおおせつけた。

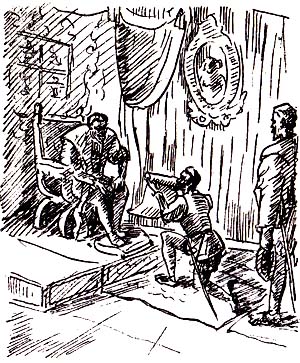

その席でファレイロは海図をひろげて、東回りと西回りの距離をコンパスではかってみせ(もっとも海図は全く間違っていたが)、香料島がトルデシリャス条約の取決めにもとづいてもスペインのものだし、スペインの切り開いた道を使っていくことができると力説した。

マジェランは長年の経験をのべて香料島のいとこの手紙を見せ、新しい大陸もアフリカやインドと同じようにピラミッド形をして、その先が南にむいているに違いないから、南の方に水路を見つけることができると説明した。

十七才の少年王は顧問格のフォンセカ僧正のしりおしもあって、マジェランの計画を取上げることにした。

そこで三月二十二日の勅許で、マジェランとファレイロを探検船隊の提督に任じ、見つけた島々の総督、その収入の二十分一の取り高を約束した。 |

新しい航路をスペインのカルロス五世に説明する

ポルトガル人マジェラン。 |

マジェランはおよそ一年の間、これからの長い航海に備えるしたくに懸命にとりかかった。

それはなかなか困難な仕事だった。

まずマジェランがスペインの旗のもとにその計画をとげる噂を聞き知ったポルトガルは、マジェランを売国奴、裏切者として、はげしく横槍をいれはじめた。

陰に陽にさまざまな妨害が加えられていった。

しかし下積みの苦労をつみかさねた経験ある中年者のマジェランは、それらの邪魔を我慢強く取り除いて、ひたおしに目的にむかった。

五隻の船が集められ、二百七十人余りの乗組員がきまった。

マジェランと共にいくことになっていた地理学者のファレイロは、どういうわけか参加しなかった。

一つにはファレイロは星占ないをして不吉のきざしを見たのでというが、もう一つの噂では、勉強しすぎて頭がおかしくなったためだという。

実際はマジェランが、学者は足手まといになることを嫌って、カルロス五世に彼をゆかせないように頼んだのだろう。

旗艦はトリェダー号百十トンで、ここにマジェランが乗込み、先頭にたってほかの船をひきいることとした。

サン・アントニオ号百二十トンには政府の監督官フワン・デ・カルタヘーナが船長となり、コンセプション号九十トンにはガスパール・デ・ケサーダが、ビクトリア号八十五トンには財務官ルイス・デ・メンドーサが、サンチャゴ号七十五トンにはフワン・セラーノがそれぞれ船長となった。

ある記録によると大多数のスペイン人にまじって、ポルトガル人三十七名、イタリア人三十名フランス人十九名、そのほかドイツ、イギリスなどからもすこし乗込んだというが、変わり種はマジェランの奴隷である。

マライ地方の若者エンリケで、これは香料島で通訳させる目的だった。

ほかに一人、この航海を記録したアントニオ・ピガフェッタというイタリアの貴族が乗込んでいたことも、つけ加えておかなければならない。 |

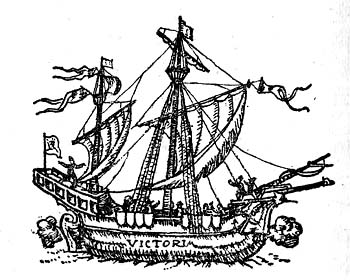

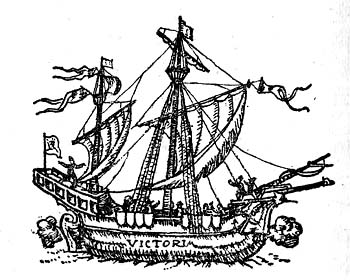

五隻で出帆したものの、帰り着いたのはビクトリア号だけであった

|

彼は一四九一年北イタリアのビチェンツァに生まれた小貴族で、ちょうど一五一九年にローマ法王の使節にともなってスペインにきていたのだが、もともと好奇心の盛んな青年で、世界一周の船がでると聞くと、カルロス五世にたのみこんで、提督の客員として旗艦に乗込ませてもらったのだ。この青年イタリア貴族こそ、のちにわずか十八名となって世界一周をなしとげたそのメンバーに入り、彼のこと細かな記録が最初の地球周航の姿をまざまざと伝えてくれるものになるのである。

これからのべるところも、ピガフェッタの記録にもとづくのだ。

2 あいつぐスペイン人の反乱 top

一五一九年八月十日、船団はセビリャ(イタリア南西のリアダルキビール川の港町)を出帆した。

そしてサン・ルカール港(リアダルキビール川の地中海の河口)で最後のしたくを整え、武器と食料と細かなみやげものなどをよく調べた。

五十八門の大砲や千本の槍、二百樽のイワシや五百束のタマネギ、一万キロのビスケットや三千キロのベーコンそれに櫛(くし)や布、小さな鏡や鈴などの箱の山、薬や機械やローソクや木材など、あらゆるものを二年間分積込んで、サン・ルカールを離れたのが九月二十日だった。

思えばおよそ百年前、ポルトガルのエンリケ王子がヨーロッパの南の崖の上から、未知の海へむかう船を見送ったが、いま百年後、その未知の海を一つにつなぐ船団が旅だったのである。

船団は六日のちに、これまでのようにカナリー諸島のテネリフェ島に寄って、水平食物の補給をうけ、いよいよ大西洋に乗り出した。 |

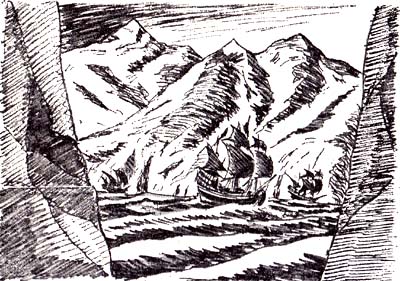

新大陸のさらに先にゆこうと野心を風にはらませて、帆をあげる五隻の船

|

はじめ針路を南にとって、ヴェルデ岬諸島(アフリカ西方沖)の東をぬけ、赤道をこえてからなおも南下していったのので、監督官(かんとくかん=最初の反乱者)であるカルタヘーナ船長が、

「なぜ南西に向って新大陸の方へ進まないのか?」と旗艦に質問をしてきた。

マジェランは「つべこべいわずに、ただついてこい」と答えた。

航海の最初からスペイン人たちは、新しい提督であるポルトガルのビッコの貴族を、くわせ者かもしれないと疑ってかかっていたようだ。

マジェランのほうも、自分より大きな船に政府のお目つけ役のように乗込んで、自分を監督しようとするスペイン貴族の態度に、腹をたてていたらしくもある。

とにかくカルタヘーナたちほかの船長は、マジェランを見くびるようなそぶりを隠そうとしなかった。

事実、船団はシェラ・レオネまでくだってから西へ針路も変えたから、貿易風をとらえることがでぎずに二週間を海上にくぎづけにざれたり、激しい嵐にであったりして、提督の航海術を疑わせるふしがあった。

しかし十二月に入って、サント・アゴスチノ岬が見えたころ、マジェランはカルタヘーナをとらえて、囚人としてメンドーサにあずけ、サン・アントニオ号には会計官アントニオ・コカを船長にすえた。

新大陸を目前にして反乱のおこることを防いだのだろう。

船団はブラジル海岸に近より、港をさがしながら南下して、十二月十三日によい入江を見つけて、そこに錨を投げた。

のちのリオ・デ・ジャネイロである。

この港で初めて南米土人と取引をした。

釣針一本にニワトリ六羽、鏡一つに魚二篭、リボン一本に芋山盛という具合だった。

土人たちは真っ裸でカヌーを使い、顔や体にいれずみをしていた。

男は魚とり、女は激しい労働にしたがっていた。

オウムはたくさんいて、背中にへそのある豚がいたとピガフェッタは書いているが、これは背中に縞のあるペッカリのことだろう。

この港に十三日間居て再び海にでた。

南緯三四度四〇分までくだると、大きな川があった。

ソリス川つまりラプラタ川で、このまえ、一五一六年ファン・デ・ソリスがここから大陸を横断して西方へでようとしたとき、奥地で土人に殺されたところから、あたりに人食い土人のいることが知られていた。

はたして虎のような大声をたててやってくる大男がおり、マジェランは部下に追わせてみたが、馬のように逃げ足が早くて、捕まえることができなかった。

ここからさらに南下してデゼアート港と名づけたところに入ると、ペンギンの群れを初めて見た。

一五二〇年の王月である。

激しい嵐がおそってきて、マストの端ばしがコウコウと燃えあがった。

聖エルモさまの現れとばかり、船員たちはみなひれ伏してそれを拝んだ。聖エルモの火という天然現象である。

嵐は激しい寒さをともない船団がわずかラプラタ川から十二度南へくだるのに、二ヵ月かかったばかりでなく、それ以上は前進ができないという様子さえうかがわれた。

ヨーロッパではこれからよい気候になろうというときに、この南方の海ではどうみても冬になるとしか考えられない。

三月三十一日に、寒々とした入江を見つけた。船団はこの港に入って冬越しをすることにした。

南緯四九度の人影のないこの港にマジェランは、サン・フリアン港(アルゼンチンの港)と名づけた。 |

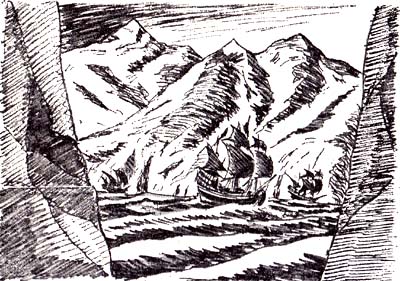

南米大陸の南端

|

この港での越冬中に、おそろしい事件がおこった。

越冬を前にして、提督は全員のパンと酒の配給を大幅に減らすといいわたした。

これがきっかけだった。

もともと、海峡をもっと早く見つけて、そこを通過するものと思っていたのに、これほど南下したあげく、不便な海岸で冬ごもりをしようといわれたため、乗組員の不信は高まっていた。

そこへ食事べらしを言い渡されたから、スペイン人たちは、ここまできても通路が見つからないのなら、いさぎよく引き返すべきだという考えになった。

すでに南米に近づいたときに、サン・アントニオ号の船長を辞めさせられたスペイン人の最高貴族カルタヘーナを中心にして、他国人マジェランへの反感が日ごとに強まっていたところだ。

マジェランド復活祭前の日曜日にミサと朝食をともにしようと、ほかの四船の船長を招いたところ、その朝食の集会には、サン・アントニオ号の船長に任せられたポルトガル人のいとこアルバーロ・デ・メスキータのほかに、一人も出席しなかった。

そしてその晩、前船長カルタヘーナとその次の船長だったアントニオ・デ・コカ、コンセプション号のガスパル・デ・ケサーダの三人が二十人の武装兵をひきいて、ひそかにボートでサン・アントニオ号をおそい、船長メスキータをとらえ、つめよった水夫長フワン・デ・エロリアーガを短剣でさし殺した。

サン・アントニオ号を占領した反乱者たちは、この船をフワン・セバスチャン・デルカーノ(エルカーノ)という男にまかせ、夜のうちにボートで自分の船に戻った。

あくる朝、いつものように旗艦から他の船に連絡にまわるボートが、サン・アントニオ号の返事をきいておどろいた。わが船はマジェランでなく、ケサーダ船長の命令に従うというのである。

このことを知った時マジェランはさっそく、ビクトリア号を奪って形勢をひっくりかえしてくれようと考えた。

そのときケサーダから、ていのいい嘆願書という形で、マジェランの態度を変えろという要求がボートで届けられた。

マジェランはそのボートを奪って、それに武器を隠しもった部下六名をのせ、武器庫長ゴンサロ・ゴメス・デ・エスピノーサを長として、ビクトリア号にむかわせた。

メンドーサ船長が、何の疑いもいだかずにこの小さなポートを迎えると、手紙を手渡すと見せてエスピノーサが一刀のもとにメンドーサを切り倒し、それを合図にもう一隻のボートから十五人の別隊も乗込んで船の要所につき、アッというまに帆をあげて、旗艦のそばに走りより、旗艦と小さなサンチャゴ号と共に港の出口をふさいでしまった。 |

闇にまぎれてスペイン人の反乱かおこった。

マジェランはこれを切り抜け三人を処分した。

|

サン・アントニオ号もコンセプション号も、もう手のくだしようがなかった。

メスキータ船長がときはなされ、あべこべにその鎖で反乱に加わった船長たちがつながれることになった。

マジェランは、メスキータを裁判長として反乱者たちの裁判を開かせた。

その結果、四月七日に判決がくだって、四十人に死刑という厳しいいいわたしがあったか、マジェランは三人をのぞいて、ことごとく許すことにした。

ただエロリアーガをさし殺したケサーダを死刑とし、中心人物となったカルタヘーナと、その相談相手だったフランス人の坊さんベルナール・カルメットという者とを、人間のいないサン・フリアン港に置き去りにすることにした。

ケサーダはその家来ルイス・デ・モリノーの手で首をおとされ、その頃のならわしにしたがって、手足をきりはなされた。 カルタヘーナと坊さんとは船団が出帆したときに、わずかな食料と酒をあてがわれてこの地に残された。

その後、置き去りにされたこの二人の運命は誰にもわからないのである。

3 マジェラン海峡を通過! top

この港で冬越しをした二ヵ月の間に、ある日、思いがけずに巨人のような大男を見かけた。

イタリア貴族のピガフェッタ(航海の記録者)がそばによっても、その男の腰のあたりまでしかないというくらいの大男で、顔を赤くぬり、目のまわりを黄色くぬって、獣の皮をはぎあわせて着ていた。

この男はマジェランたちを天からおりてきたものと思ったらしく、ひどくびっくりしていた。

しかし、スペイン人たちがおどろいたのは、この男のはいていた大きな毛皮の靴で、あまり大きいのでスペイン人たちは大足、つまりパタゴンとよび、この地をパタゴンの土地、パタゴニアと名づけた。

男のつれていた獣もピガフェッタによれば、「頭と耳がラバ、胴がラクダ、足が鹿、尻尾が馬、泣き声も馬」のようだったという。

これはすなわちラクダ科のグアナコにほかならない。

マジェランたちは行く土地々々の土人を見本としてとらえてくると約束してあったので、このパタゴンたちを捕まえようとしたが、力が強く足が早くて中々捕まえにくい。

そこである大男にわざと足かせをくれてやって、それをつけて喜んでいるところを捕まえて、船に乗せるというインチキな騙しとりを行った。

この土人は大変な大食らいで、のちに太平洋で食料がなくなったときに、まっ先に飢死してしまったという。

反乱をしずめたためにマジェラン提督の立場は確実なものになったし、あれほど厳しかった冬がやわらいで、日のめを見ることが多くなってきたので、ある冬嵐のしずまった頃、船足の軽いサンチャゴ号を偵察にやった。

ところが船が帰らずに陸地伝いに二人の船員が戻ってきて、その報告を聞くと百五十キロほど先のサンタ・クルス川の川口で船が暗礁に底をわってサンチャゴ号が難破し、全員陸に動けずにいるということだった。

提督は幾人かにビスケット袋を持って陸路四日の道を助けにいかせ、それからしばらくそのような補給をつづけていたが、とうとう入港以来五ヵ月たった八月二十四日に、四隻の船に出帆を命じた。

しかし南下二日のちに、サンチャゴ号難破の跡に来たが、船団は再び激しいしけに出会い、サンタ・クルス川ににげこんで、なお二ヵ月を費やさなければならなかった。

何ということだろう――二ヵ月も待たなければならなかったその川から、わずか二度の長さ、二日の航路をのばせば、あこがれの海峡を見つけることができたはずだったのである。

十月十八日にマジェランは前進の命令をだした。

たとえ南緯七五度までくだろうとも海峡を見つけると宣言したが、実はそれほどくだるまでもなく二十一日、すなわち一万一千の聖母の日に白い崖の岬を見つけ、そのうちに長く続く入りこみを探検することになった。

その日にちなんで、この岬は一万一千の聖母の岬と名づけられた。 |

マジェラン海峡 |

岬を回って奥深い入りこみはうねうねとつづき、西岸には雪をいただいた山々がせまって一本の木もなく、ごうごうと風のひびくおそろしい光景がながめられた。

多くの者がこれは入江にすぎないといいはったが、マジェランは、サン・アントニオ号とコンセブション号でその奥に進めと命じた。

少なくとも五日のうちに帰ってくるように言い渡されて、二船は波さわぐフィヨルドのようなさびれた光景のなかに消えていった。

ポゼション湾と名づけた川口の入江で、残った旗艦トリニダー号とビクトリア号とはその夜激しい嵐におそわれて、湾の中をあちこちにふきまわされた。

こんなひどい嵐では入りこみの奥へつかわした二隻も沈んだかもしれないと心配しながら、岸の丘に二人の船乗りをあげて見張らせておいた。

五日めに見張りから狼煙(のろし)が上った。

待っている船の人たちは、さきの二隻が難破したことの知らせだと思った。

すると見よ。帆をあげたサン・アントニオ号とコンセプション号とが、はるかな谷あいから現れたではないか。

その旗を見れば、水路を見つけだしたことが明らかだった。

四隻は奥深い水路へ入っていった。

もはやゆきどまりと思われた水路は、その奥から狭い道を開いていて、その首根を通ると広い湾があった。

三日進んでも果てしがなく、第二のゆきどまりと見えた崖も、近づくにつれて再び狭い通路になって、その奥に第三の広々とした湾をくりひろげた。

水はどこまでも塩からく、水深は岸近くでも五十メー卜ルをこしていた。

人気(ひとけ)のない雪と岩に囲まれた長い長い谷間の水路は、変化をつくして果てしないように見えた。

最初の狭い首根をこえた十一月一日から、マジェランはその日、諸聖人(しょせいじん)祭にちなんで、この水路にトードス・ロス・サントスと名をつけた。

しかし私たちは現在、初めてここを通り抜けた提督の名を記念して、マジェラン海峡とよんでいるのである。 |

行き極まる深い谷間のような海峡は、思いのほか開けていた。

|

この海峡はいま、大西洋から太平洋にわたる長さ五六〇キロ、幅は狭いところは四キロから広いところは三十二キロにわたり、V字形をしていて大西洋から西に入って、ほぼ中頃まで南にくだり、フォワード岬から北西に折れてのぼっていくのである。

このフォワード岬こそアメリカ大陸の最南端で、この海峡の南側は、いくつもの島からなりたっている。

マジェランたちは船の左舷(さげん)つまり南方にあたって、夜に入るとたえずチラチラと灯りがともっていたのを見て、そちらの方をティエラ・デル・フェゴつまり「火の国」と名づけた。

この岬にくるまでに南東へむかう一支路があったので、コンセブション号とサン・アントニオ号にその水路をさぐるように命じておき、あたりに押し寄せるイワシの大群を漁しながら待っていると、コンセプション号はやってきたので、サン・アントニオ号はいつまでたっても帰ってこない。

八方をさがしてもその船の姿はなかった。

あとで知ったところによれば、その船の水先案内(船長の次の役)をつとめるポルトガル人のエステバン・ゴメスが船長ノスキータをしばりあげて、夜にまぎれて方向を変え、サン・アントニオ号はもと来た水路をスペインに逃げていったのであった。(この船は一五二一年五月六日にスペインについた。)

マジェランは入りこむ水路の一つ一つをたずねながら、四方八方から北風がふきまくる狭い水路をゆっくりと進んだ。

十一月二十一日ようやくこの長い海峡の西へ近づいたらしいので、マジェランは一隻の大ボートを西へむけて偵察にだした。

三日めにボートは元気よく戻ってきて、はるかかなたから合図を送った。

「出口あり!」

ボートの者たちは、「南の海」をながめてきたのだ。

マジェランは嬉しさのあまり、頬(ほお)を涙のしたたるにまかせた。

いよいよ香料の島々ヘ!

二十八日、ようやくひと月あまりにして細長いむずかしい水路をくぐりぬけたのだ。

出口の北側の岬を先頭の船にちなんでビクトリア岬、南の岬を待望の意味のデゼアートの岬と名づけたのはもっともである。

この日、礼砲をあげた三隻の船は 一番食料を積んでいたサン・アントニオ号にそむかれたにもかかわらず、いまだ知られない大洋へ向って初めての舳先(へさき)を向けたのだった。

マジェランはおりからの南の季節風をうけていっぱいに張った帆の下で、どこまでも続くように見えるこの大海の針路を、北西西から四分の一点だけ北西にむけて、ただ一線に進むように命じた。

4 南洋の島々をめぐる top

|

マジェランの世界一周

|

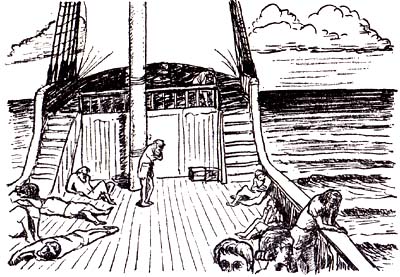

あとにした陸の影は消え、さえぎるもののないなごやかに晴れた海をゆく。

二十日間で熱帯のなかに入った。

赤道にかかってから北西西から四分の一点西に変えたのだが、どう針路をとったときも、大洋中にちらばるポリネシアの島々、タヒチ島のあるソシエテ諸島にもツアモツ諸島にもめぐりあわず、またミクロネシアに入ってもマーシャル諸島にふれることがなかった。

地図を見れば、胡麻(ごま)のように大洋中にちらばって見える島々でも、実際の波の上では二島間をくぐりぬけても、その陸の影を認めることはできないほど隔たっているのだ。

マジェランたちは何も見ることかくて百日あまりを航海した。

提督は不平を口にしたら死刑にすると、かたく一同に申しわたした。考えてみれば、コロンブスの大西洋横断のとき、わずか二十日ほどで反乱ざたになったのだ。 |

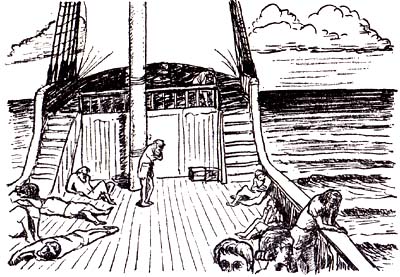

来る日ごとに青い海と空のなかで、誰もかれも病み疲れていった。

|

あれは何とたわいのない話だったろう。ピガフェッタはこの長い航海の苦しみを次のように記している。

「一五二〇年十一月二十八日水曜日に、私たちはあの海峡をぬけたして、太平洋(マール・パチフィコ)のただなかへでた。

三ヵ月と二十日の間、新鮮な食べ物は一口も口にしなかった。

私たちの口にするビスケットはもう食べ物ではなく、中身を食いつくされたウジ虫の巣であった。

しかもその粉くずには鼠の小便がかかって、たまらなく臭かった。

また私たちの飲まなければならなかった水も、腐りきって黄色くなり、ひどい匂いがした。

飢死をしないために、大マストの帆げたにはった牛の皮さえもはがして食べた。

この皮は帆げたが帆づなをすりきらないようにまいたもので、日と雨と風にさらされて、コチコチになったしろものであるが、この皮をまず海水に四、五日つけておいてから、煮て食ったのだ。

おがくずで命をつなぐ日もたびたびあった。

人にきらわれる鼠さえ、一匹金貨一枚、二枚の高値がつき売買されたが、それもめったに手にはいらなかった。

けれども食べるものがあるうちはまだよい。

もっとも悪いありさまは全員が病気にかかったことで、この病気では上あごも下あごも歯ぐきがすっかり腫(はれ)上がって歯がもぐり、口へ何も入れられなくなってしまう。

(間違いなく、新鮮な食物を食べないためにおこる壊血病であることが、今日では知られている。バスコ・ダ・ガマの航海でもこれに見舞われたものだ。)

十九人がこの病気で死に、パタゴニアで捕まえた巨人も、ブラジルのインディアンもそのなかに入っていた。

運よく死をまぬがれた二十五人か三十人の隊員も、ある者は腕をある者は足をおかされて、健康な者はごくわずかになった。

幸い私は神のおめぐみで、何の病気にもかからなかった。」 |

ピガフェッタはこのように記しているが、百十日間に二万二千四百キロを走って、幸いその間、ただの一度の嵐にもであわなかった。

大西洋での時化(しけ=嵐)にくらべて、この海の平和なことは驚くべきであって、そのためにマジェランはマール・パチフィコ、平和な海つまり太平洋と名付けたわけだ。

もしこの病人ばかりの船で大しけをくらったら、ひとたまりもなく海底にほうむられたことであろう。

一五二一年一月二十四日に小さな島を見つけ、二月四日に第二の小島を見つけたが、二つとも船をつけるところがなく、たくさんのサメが群れ泳いでいて、小島と木々が見えるばかりだから、絶望したマジェランは悲運の島々と名づけて通り過ぎた。

これはいまからみれば、ツアモツ諸島中のフカフカ島とライン諸島中のフリント島であったかもしれない。

これから赤道をこえて南緯二〇度でジパング、つまり日本を通ったとピガフェッタは書いているが、これはミクロネシアのどこかの無人島を見て、あの有名な島日本をあてはめたにすぎない。

およそ四百キロ進んで三月六日に北緯十三度のあたりで、北西に一つの島影を見た。

南西の方向にさらに二つ島々が見え、その大きな島の方へ船団は寄っていった。

とうとう上陸できる、新鮮な水と食物がとれる、四ヵ月ぶりで助かったという思いが、一同をつつんだ。

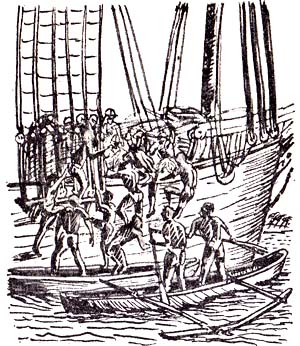

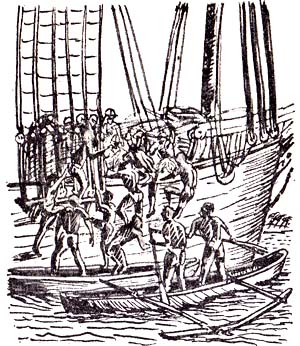

ところ、髭や髪を長くのばした真っ裸の島民たちが、カヌーに三角帆をあげて船団に集まってくると、ガヤガヤいいながら、手あたりしだいに船の品物を盗んでいく。

ひさしぶりに上陸した者たちが、トビウオやバナナやトウキビをボートに積んで帰ってきてみると、大ボートまで盗まれていた。

大ボートをとられてふんがいしたマジェランドみずから四十人の部下を連れて島にあがり、四、五十軒の家とたくさんのカヌーを焼きはらった。

向ってくる者に矢をうちこむと、わき腹にささった矢を不思議そうにひねくりまわして死ぬというふうで、島民たちはとてもスペイン人に手向いできる連中ではなかったのだ。

マジェランたちは大ボートを取返して引揚げ、そうそうに島をでることにした。

この三つの島は今日からみればマリアナ群島で、この島はグアム島だと思われるが、マジェランは三つをひっくるめて、腹だちまぎれにラドローネス、つまり泥棒の島々と名づけた。

そうはいうもののこの島ですごした三日間のおかげで、また新鮮な清水とバナナ(これをイチジクの一種だと考えている)にありついて、一同は目に見えてよみがえった。 |

ピガフェッタのえがいたラドロ−ネス島と、

土民船にのるスペイン人。

土人たちは船に上り、手あたりしだいに物を盗んだ。

|

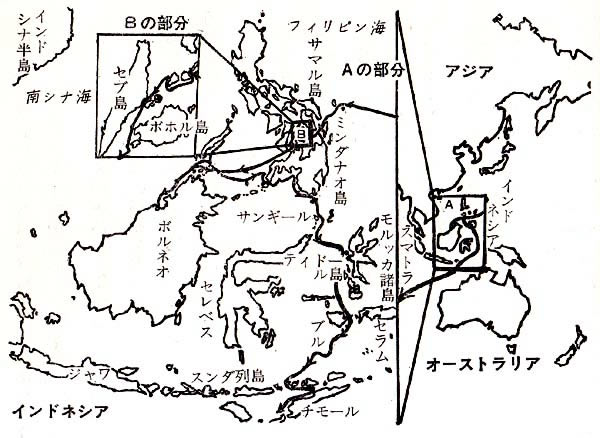

三月十六日の夜明けに、泥棒島から千六百キロきた辺りで、二つの島を発見した。

その一つはフィリピン諸島中のサマール島で、そのうしろに見えた無人島に一同は上陸し、ゆっくり休むことにした。

島にテントを張って病人を休ませ豚を料理して、長い航海のあと初めてひと息ついた。

すると十八日にカヌーが一隻やってきた。

乗っていた九人の土人はすこぶる人がよさそうだったので、マジェランは鈴や鏡をくれてやり、相手からたくさんの魚とヤシ酒とバナナをもらった。

この土民だちから聞くと、この島にも清水が二ヵ所にわき、砂金のとれるところがあるそうだし、あたりの島々からはたくさんの香料がとれるということなので、マジェランの喜びはことのほかであった。

おりから聖者ラサロの日だったので、この海の島々をサン・ラサロ諸島と名づけたが、のちにフィリピン諸島と呼ばれるようになった。

とにかく目的にあと一歩というところまで、たどりついたのである。

土人がウムヌ島といったこの島に、一同は一週間とどまった。

マジェランは病人たちがヤシ酒を飲んでめきめき元気を取り戻すのを見た。

付近の島民たちはいろいろな食斜々特ってやってきた。

三月二十五日、島のテントをたたんで錨をあげ、西南西に向って四つの島の間を通った。

二十八日にある島に寄ると、その島では何とマジェランのつれてきたあのエンリケの言葉が立派に通じたのである。

香料島の通訳として長い船旅をしてきたエンリケは、自分の故郷のマライ語がこのあたりで語られているのを、はじめ信ずることができなかった。

やがてそうとわかると、あとはやりとりが自由となった。

マサワと呼ばれるこの島(いまのリマサワ島)からは、おりからこの島に見まわりにきていたミンダナオ東北部の地方を治める王が八人の家来とたくさんの食料を積んで、大型の船二艘でやってきた。

船団はここに錨をおろすことにした。

この島の数日は、船団の誰にも一番楽しい思い出となった。

ちょうど復活祭をむかえ、あのサン・フリアン港の事件から一年たつが、いまはあと二、三日すれば香料に富むモルッカヘいける。

気楽な中休みである。

島民の心からの歓迎に病人もみなよくなるし、前途は洋々としていた。

ピガフェッタは島の王にまれかねてその宴会にゆき、米の飯や豚料理に舌づつみをうち、ヤシやバナナを食べながら、その名を聞いていちいち手帳に記した。

筆記を初めて見た土民たちは目を丸くしていた。

三月三十一日の復活祭には、島の小高い丘に大きな十字架をたて、あらかじめミンダナオ地方の王とその弟のもう一人の王を招いておいて、部下五十名を連れてマジェランは礼服を着かざり、艦隊づきの坊さんのミサで祭りを行った。

そのあとで部下に剣の舞いをさせたので、二人の王と島民が喜んだのはいうまでもない。

けれども丘の十字架がスペイン頷を宣言する物だとは、島民たちは知らなかったのである。

マジェランは王に、このあたりで物資の補給をするにはどこがいいかとたずね、王はセブ島が一番だと答えた。

彼は王に礼をのべて、その港にいく決心をした。

船は四月五日に錨をあげ、レイテ島とボナール島の間をぬって、ガティガン島に一泊し、六日にセブ島についた。

この島では家が、木々の上に作られていた。

マジェランはセブの町に近づいて、全門の大砲を一斉にうちださせた。

セブの島民たちはおどろきあわてて、ハチの巣をつついたようになった。

マジェランは王のところへ使いをおくって、大砲は入港の挨拶で、積荷を食料にかえていただきたいと申しこませた。

セブの王ウマボンははじめは税をとろうとしたが、通訳にたったエンリケの説明ばかりでなく、マジェランたちについてきたミンダナオの王が忠告したらしく、明くる日からはうってかわってスペイン人たちを大歓迎した。

ウマボン王が船へきたり、ピガフェッタが代表として王の屋敷にでかけたりしたあと、親しい関係が生まれ、町に大きな家を借りて商館にすることができた。

四月十六日に商館へおしかけてきた土民たちは、ビーズや鏡と引換に米や豚やヤギをよこした。

商売は大繁盛だった。そればかりではない。

王を初めとして王妃やおつきの者たちが皆、マジェランのキリスト教がこの世のただ一つの宗教であるという説教に動かされて、キリスト教への改宗を誓ったのである。

東洋の富を求めるばかりか、東洋ヘキリスト教を持ち込もうとしたこの時代の大きな目的が、まことにたやすく実現するのを見て、マジェランは天にものぼる喜びを感じたことだろう。

ピガフェッタは四月十四日の洗礼式のありさまを次のように記している。

「四月十四日日曜日の朝、私たち四十人は スペイン国王の旗をかかげる二名の武装兵と共に上陸した。

そのとき大砲が一斉にとどろいた。住民たちは道の両側にたちならび、提督と王とが抱き合った。

そして一同は壇の前へ進んだ。

提督と王は赤と濃い紫のビロードの椅子に腰かけ、主な家来たちはクッションに座り一般はむしろに座った。

提督は王から、私はすすんでキリスト教徒になりたいと思うが、家来のなかに嫌がっている者があると聞くと、家来たちに向って、王に従わない者は殺されると強くいった。

これを聞いて、主な家来たちが頭をさげた。

提督はさらに王に向って、あなたはこの地方で初めてキリスト教徒になった方だから、自分がスペインから再び戻ったら、この地方第一の王にしてさしあげようといった。

広場の中央に大きな十字架がたてられ、提督は十字をきって祈り方を教えた。

それから提督は王の手をとって壇の上につれていって洗礼を受けさせた。

そして王の洗礼名をスペイン王にちなんでドン・カルロスと名づけた。

ミサを始めるまでに五百人が洗礼をうけた。

式のあとで再び大砲がなり、王と提督とは相抱いて別れた。」 |

その午後には王妃ほか三百人が洗礼をうけた。

セブ島とその付近の島々の住民はそののち一週間ほどのうちに、ほとんどみなカソリックヘ改宗した。

5 セブ島で殺される top

次々と南洋の島々を訪れ、ゆく先々でこれといった抵抗にもあわず、キリスト教に改宗させることにまで成功したので、マジェランの意気ごみはますます盛んなものになった。

そして、マクタン島に一部キリスト教を嫌がる村があると知ると、セブ王ドン・カルロスは村を焼きはらって、村長に十字架をたてさせた。

マジェランは王のいさかいの強いのを見て、この王をスペインに従わせ、セブ島を東南アジア全体を従える基地にしようと考えていた。

そのためにも香料諸島へすぐでかけるまえに、このあたりをしっかりと手なづけておいたほうがよかった。

うっかりしていると香料諸島にはすでに、ポルトガルの手が回っているかもしれなかったから。

ところでセブ島の東にあるマクタン島では、キリスト教にならない村が焼きはらわれたことはすでに述べたが、その村の村長から伝言があって、その島のもう一方の酋長にあたるシラプラプという男が、スペイン人たちをバカにしているといいつけてきた。

もしスペインのボートで鉄の鎧を着た人たち三十人もきてくれれば、村の者が加勢してシラプラプたちをやっつけてしまおうというのである。

マジェランは自分から三隻のボートに六十人を乗せて、シラプラプを討ちにゆくことにした。

セブ島ではあんな小さい村の酋長でたいしたことはないから、ほうっておいたがよいと忠告する土民たちもかなりいた。

しかしマジェランにしてみれば、セブの勢いをのばしてやる機会であり、スペイン人の武力をしめす絶好のチャンスである。

一同は鎧兜(よろいかぶと)をつけ銃と大弓をそなえて、真夜中にボートを進めた。

セブの改宗した王とその身内の者や家来たちも、大きな船にのって同行した。

二十七日の夜明けに三時間ほど前、マクタン島について、まずビフプラプに、

「降参せよ。さもなければわれらの搶のするどさを見せるぞ。」と告げると、

「こちらには火でとがらせた竹槍と木槍がある。夜明けまで待てば、大勢集まるからちょっと待て、」

という返事が戻ってきた。

これはスペイン人を刺激してすぐ上陸させ、村の近くの落し穴へはめようという魂胆だったのだ。

しかしマジェランたちは夜明けをまった。以下はピガフェッタの記すところだ。

「四月二十七日の夜が明けると私たち四十九人が、水中におどりこんだ。水は腿(もも)まであった。

大弓の矢がとどく二佶の距離をわたって、岸についた。

ボートは水中にかくれた岩にせかれて、前進できなかったのである。

ボートに残った十一人は、手をつかねて待つばかりだった。

私たちが岸につくと、敵は千五百人以上で手ぐすねをひいていた。

私たちが近よると見るなり、いきなりものすごい叫びをあげて二手から両わきを攻め、真正面からも向ってきた。

私たちは三方にわかれた。大ボートから大弓や銃を打ちかけたが、距離が遠すぎてとどかない。

提督は『射撃中止!』とさけんだが、混乱は隠しきれなかった。

敵はこちらの銃が役にたたないのを見ていよいよ勇敢になり、ますます叫び声を高めた。

土民兵はあちこちにとび回って、雨あられと木槍竹槍を投げかけてきた。

中でも提督に向って、集中的にいく本もの槍が投げられた。

これは鎧(よろい)を着たスペイン人たちにも防ぎようがなかった。

そこで提督が部下をいく人か走らせて、敵の村に火をつけて注意をそらそうとした。

ところが、これがかえって土民たちをたけりたたせてしまった。

敵の襲撃は死に物狂いになり、とうとう一本の毒矢が提督の右足のふくらはぎにつきささった。

提督は退却を命じた。

するとスペイン兵たちはわれがちに逃げ出し、マジェランのまわりには七、八人(ピガフェッタもまぜて)しか残らなかった。

敵は私たちの足がむきだしなのを知って、もっぱら足をねらうようになった。

雨あられと加えられる槍と石の攻撃にはどうもならない。

しかし、やっとのことで岸から海中へ逃げ延びて、味方の大弓のとどくところまできたとき、ようやく水でひざがかくれて足をねらわれずにすむようになった。

けれども、敵はまだしつこくあとを追って、槍を拾っては投げ拾っては投げ、特に目立つ提督に攻撃を集中した。

提督の兜は二度もはねとばされた。しかし勇ましい提督はやめずに一時間あまり戦いつづけた。

そのとき、横あいから一人の土民がつきだした槍が、提督のひたいをついた。 |

水中で力のつきたマジェランをとりかこんで、

土民たちはいっせいに武器をふるった。

|

その瞬間、とっさに提督は自分の搶で相手をつき殺していた。

だがその槍を敵の体に刺したまま剣の柄(え)に手をかけたところ、もう提督は刀を抜くことができなかった。

肘を竹槍で刺されていたからである。

これを見てとるや、敵は全部でドッとかかってきて、その一人が広刃の大刀で提督の足をなぎはらい、海面にうっぶせに倒れるところを、一斉に槍と刀をあびせかけた。

こうしてついに、私たちの光、なぐさめ、指導者であった偉大な人マジェランは息がたえた。」 |

ピガフェッタたちは皆、怪我をしていたが、提督がやられている間に、大ボートに逃げのびることができた。

セブ王カルロスとその軍勢は、マジェランにいいつけられたとおりに、ただ見物していて、提督の死を見ると相手をうつことなく、大ボートと共にセブヘ引揚げてしまった。

この日の戦死者はマジェランのほかに、スペイン人七人とセブ島民四人だった。

ビクトリア号の船長だったアンドレス・デ・サンマルチンも戦死者の一人だった。

午後になってセブ王はマクタン島に使者を送って、マジェランたちの死体引取りを申しこませたが、勝ちに乗じた土民たちは耳をかさなかった。

6 残された者たちの運命 top

|

南洋ではグアム島、ミンダナオ島、セブ島と回った。

この間、調子が良過ぎたので、セブ島で歯向かう種族を叩きに行き、逆に反攻されてマジェランは死ぬ。

残された者は新たなリーダーを替えながら、モルッカ島、チモール島を経由して、スペインを目指す。しかしこの後も苦難が続く。

|

大航海者マジェランは、こうしてあっけなくセブ島土民の刃に倒れてしまった。

しかし彼がスペイン王の許しを得て乗り出した世界一周の航海は、まだ終わっていないのだ。

さてマジェランの戦死が伝わると、セブ島に残っていたスペイン人たちはみな、商館にならべた品物を全部船団に運びこんでしまった。

そして大ボートの人々を船にむかえると、一同で二人の指揮者をえらびだした。

一人はマジェランの義理の兄にあたるポルトガル人のドゥアルテ・バルボサ、もう一人はスペイン人のジョアン・セーランだった。

前者ドゥアルテはビクトリア号の船長、後者ジョアンはコンセプション号の船長を務めていた。

マジェランの奴隷で通訳のエンリケは傷をおって帰ってくると、用を言いつかっても上陸せず、一日じゅうゴロゴロとねそベっていた。

この者は自分の運命について思い悩むところが多かったろう。

船長は彼を犬と呼び、むちをくわせてやるとののしった。

エンリケはこれを黙って聞き流したようだったが、ふと下船してセブ王に会うと、スペイン人たちが荷物を持ってこの地を去ろうとしている、うまくやればあの船と品物とをそっくり手に入れることができるだろうと、王をたきつけた。

そしてなにくれぬ顔で船に戻って、前よりも元気に働いてみせた。

五月一日、セブ島の王は新しい指揮者二人に使いをよこして、

「スペイン王へみやげの宝石を用意した。ついでにみなさんに食事にきていただきたい。」と招待してきた。

一同は何の疑いもいだかず、船団からは二十四名の主だった者たちがでかけていった。

ただピガフェッタは、マクタン島でうけた毒矢でひたいに傷をおって寝ていたために、王宮にいかなかった。

このために、彼は助かったのだ。

上陸した者のうち、コンセプション号の水先案内ジョアン・カルバーリョが兵器長警備長のエスピノーサと共に、何か不信を感じて船に帰ったのを別として、全員がたちまちにうち殺されたのである。

彼らが上陸するとすぐに、スペイン人の悲鳴と土民たちのかちどきの声が港にひびいてきた。

船はカルバーリョの命令で錨をあげ、セブの町へめちゃくちゃに砲弾を打ち込んでから、島民に追いかけられないうちに出帆した。

しかし三隻の船では、わずか百十五人を数えるにすぎない全員の手にあまるので、ボオル島の岬の陰でコンセプション号の船員や品物をほかの二隻に移して、老いくちたコンセプション号に火をつけて焼きはらった。

残った二隻のうち、トリニダー号はカルバーリョが指揮をとり、ビクトリア号はゴンサロ・ゴメス・デ・エスピノーサが船長となって、めくら航路で香料島さがしにむかった。

二隻の船はスンダ多島海をあちこちによろめいて、半年を費やさなければならなかった。

初めに寄ったのはミンダナオ島のキピット港で、六月のある日にこの港をでて、次にボルネオ北東のカガヤン島へ寄ったあと、パラワン島へ着いた。

この島で豚、ヤギ、ニワトリ、バナナや米を食べて、それまでひどい飢えに苦しんでいた船員たちは、やっとよみがえる思いをした。

この島から南西へ向ってボルネオ島にでた。

七月九日にその島のブルネイ港に入り、王から食料の贈物をうけた。

十五日に王からの迎えの船にのって、カルバーリョたち七人はブルネイの王宮にむかった。

町では象にのって、沿道の武装した兵の列の間を進み、王宮に入ると大勢の家来のいる広間の奥で、王にお目どおりをして、スペインからの通商の許しをいただいた。

ブルネイの町は二万五千の家が海中に杭(くい)を打ち込んだ上にできていて、はなはだ賑やかだった。

この島で船団はかなり商売をしたが、七月二十九日に大きなカヌーがたくさんやってくるのを見て、攻めてきたのかと思った指揮者はあわてて帆をはって走りながら、こちらから砲撃して四隻のカヌーをとらえた。

その一つにいたブルネイの王の将軍から、カルバーリョがたくさんの黄金を受取って将軍を許してやったために、スペイン人の間でカルバーリョの人気がおちた。

このようにカルバーリョという男は何でも横取りしたために、とうとう一同から指揮権を取上げられ、かわりにビクトリア号の船員になっていたセバスチアン・デルカーノがエスピノーサとならぶ指揮者になった。

このデルカーノはスペイン北部の小さな村に一四七六年ごろ生まれた人で、若いころから船乗りであったが、マジェランの船団にはコンセプション号の水夫長となっていた。

あのサン・フリアン湾の事件では反乱側についたために、一時は提督ににらまれていた。

そのせいもあってマクタン島の出陣には加えられず、またセブの宴会事件にも上陸しないでいたから、幾度も命びろいをしてきたわけだ。

とにかく腕ききの航海者で頼りになる人間として、ここに浮び上ってきたのだ。

八月に入ってボルネオの北の沖で、トリュダー号が暗礁に乗り上げるという事故にであった。

そんなことで近くの島の港で一ヵ月以上もその修理にとられた。

その間に、イノシシをとったり、角の二本はえている大きな魚を釣上げたりした。

枯葉そっくりの虫も見た。

九月二日にこの港を出て、ゆきあったジャンクの食物を取上げながら、真珠で名高いスル諸島のおびただしい島々の間をぬって進んだ。

ミンダナオ島では風におされて上陸できず、十月になってその沖でかなり大きな船を捕まえたところ、その十八人のなかにミンダナオのある地方の王の弟などがいて、モルッカ島の場所を知っているというので、水先案内につれていくことにした。

けれどもその月の末に、左右にいくつもの島をのぞみ、サンギールという眺めのいい島に向かううちに、激しい風にあおられて船員たちがアタフタしている隙をうかがって、無理につれてきた島王の弟と、その小さな子などいく人かが海におどりこんで逃げていった。

王の弟は背中に子供をおぶったまま泳いでいたが、その子はおぼれ死んだという。

十一月六日、東の方に四つの高い島の姿が見えた。

船にとどめておいた水先案内が、「あれです。モルッカ諸島は!」と教えた。

一同はドッと喜びの叫びをあげ、神に感謝して大砲をうった。

ピガフェッタはこう記している。

| 「満二十七ヵ月にわずか二日たりない長い月日を、海から海へと数えきれない島々を訪れてきたので、ひたすらこのモルッカ諸島を求めていたことを思えば、この島々を見た私たちの喜びようは、何の不思議もないだろう。」 |

一五二一年十一月八日、日の沈む三時間前に、船団はティドール島に入った。

岸近くで全門の大砲をとどろかした。

次の日に島の王マンゾールが船を訪れて、この島はスペインを友としてつかえたいと思うとのべて歓迎した。

夢にまで見た香料諸島の島の王が、言葉を低くしてどんな命令にも従う態度をとったことが、スペイン人たちを有頂天にさせたのはもちろんである。

すぐれたチョウジ、ニクズク、ニッケイ、コショウ、ショウガなどの香料は世界広しといっても、ただこの島々だけにしかできない。

しかも肉食をするヨーロッパ人にとって、肉の匂いを消して味を高めるうえに、なくてならないものであったにもかかわらず、これまで生産地とヨーロッパの間には、イスラムの商人たちがガッチリとルートを押えていたのだ。

昔インドにきたバルトロメ・フロレンチーノという商人が、香料は少なくとも十二人の手をへて、 ヨーロッパにたどりつくが、その手が変わるごとに、十倍以上の値に跳ね上るとのべたことがあったほど、宝石のように高い貴重品であった。

ここで香料諸島というのは、チョウジの木のはえる島々のことで、ピガフェッタはそれはクレナーテ(テルナーテ)、クドーレ(ティドール)、ムチール、マチアン、バチアンの五つの島であるといっている。

のちには香料がほかの島々にもできることがわかったが、確かにこの五島がもっとも多く産するチョウジの本場だったし、中でもテルナーテが一番だった。

そのうえティドールの王が、その香料はお望みどおりといってくれたのは、スペイン人の思う壷であった。

しかし実はティドールの王にも、隠された思惑があったのである。

香斜諸島のなかで一番勢力のあったのはテルナーテで、ティドールの王もそのご機嫌をうかがう位置にあった。

けれども近頃その島の王が毒殺されて、後継問題でもめているところで、マンゾール王は自分の孫をその島の王におしたてたい気持から、スペイン人たちを味方に引入れようとしていたのだろう。

十一月十二日にマンゾール王が板小屋の商館を作ってくれたので、スペイン人たちは二隻に積んだ商品をあげて、さっそく商売にかかった。

さすがにチョウジの島といわれるだけあって、チョウジ一パールがあらゆる取引の基準で、上等の赤いラシャ十七メートルでも、小斧十五丁でも、ガラスのコップ二十五個でも、小刀百五十丁でも、みなチョウジ一パールだった。

その一パールというのが何と、百八十キロなのだからおどろく。

スペイン人たちはぬれ手で泡をつかむように、商館でチョウジをセッセと集めていたある日

思いがけずポルトガル語の挨拶を聞いた。

ポルトガル語を話したのは、テルナーテ島にいるポルトガル人のペドロ・アルフォンソ・デ・ロローサという人の召使、バルダ島人マヌエルという者だった。

船団の人々はなつかしいヨーロッパ人にぜひ会いたいと書いた手紙を彼に持たせてやると、十三日の午後に主人のロローサがカヌーにのって船団を訪ねてきた。

ロローサの言うところによると、彼は十年前にインドからモルッカ諸島にきて、バンダ諸島に住んでいるという。

今年テルナーデ島へきてみて、その島に住むポルトガル人フランシスコ・セーランが、ちょうどマジェランがマクタン島で戦死した頃、ティドールの王にはかられて毒殺されたことを知ったのだそうだ。

この話でピガフェッタは

| 「このセーランこそ、私たちの提督の無二の親友でありいとこであって、提督がこのたびの航海をくわだてた動機をつくった当の本人であった。というのは私たちの提督はかつてマラッカにいた頃、セーランから幾度もこのモルッカ諸島のことを書いた手紙をもらったからである。」 |

と記しているが、マジェランが生きてここにきたとしても、いとこのセーランにはついに会えなかったわけだ。

なおロローサはポルトガルではマジェランの遠征を聞いて、アフリカ沿岸とインド洋にその船団をとらえる軍艦を送ったこともうちあけ、おそらく香料島へたちまわるかもしれないと予想して船隊をここに回そうとしたが、おりからトルコとの争いがおこったのでそちらへ回されたという噂や、先日もポルトガルの船がきて、バキアン島で島民にみな殺しにされたという話などもしてくれた。

スペイン人たちはそれまで、チョウジの取引に有頂天になっていたのに、ロローサの話でにわかに浮世の風にふかれた思いがし、香料の荷をいそいで運ばなければならないと思った。

マンソール王は噂のポルトガル船の残した荷をさがさせて、三万キロちかいチョウジを運んできてくれた。

こうしていよいよ二隻の船に積荷を終えたので、十二月十六日に帆を新しく張りかえ、マンソール王から贈られた極楽鳥を積込んで最後の準備ができた。

7 世界一周最後の船路 top

二月十八日の朝、二隻は出帆しようとした。

そこへ付近の島々の王がこぞって見送りにきて、トリュダー号に乗込んだ。

まずビクトリア号がすべりだし、ついでトリェダー号が錨をあげるうちに、突然船底から水が漏れ始めた。

大いそぎで荷をおろして船の裂け目をさがしたが、太い葦(あし)を通るように浸水してくる音が聞こえるのに、場所がわからず、水は増す一方で、どうにもならない。

とにかく船体が腐っているので、三ヵ月はかけて根本から修理しなければならないということになった。

でもそれでは おりから吹き出した東の季節風が利用できなくなるので、ビクトリア号だけを先発させることにした。

だがこの船も荷を積み過ぎているので用心をして、チョウジを三万キロちかくおろしていくことになり、ティドール号に残る者はエスピノーサ以下五十四人、ビクトリア号に乗込む者はデルカーノ以下四十七人、それに島民十三人ときまった。

十二月二十一日聖トマスの日、ビクトリア号はデルカーノを船長として、スペイン王におくる香料諸島の王たちの手紙をうけ、船腹にチョウジをいっぱいに積んで、四十五日も暮らした極楽のようなティドール島に別れをつげた。

あとに残るスペイン人たちと涙ながらに抱き合ってから、ゆく船残る船、互いに礼砲をうち手を振りふり、ビクトリア号は遠ざかっていった。

あとに残った人々のことをつけ加えれば、これから四ヵ月遅れて、トリュダー号がエスピノーサを船長として出帆したものの、食料がつきてモルッカにひき帰し、ポルトガル人にとらえられた。

そして三年たって、エスピノーサを含むわずか四人がスペインに帰りついたのである。

ビクトリア号がモルッカからヨーロッパに帰るには、どうしてもポルトガル船の開いた航路をたどらなければならない。

しかしティドールで乗込ませた水先案内にまかせて、まずスル諸島の東をとおり、次にブル島の東をぬけ、セラム島やアンボン島を左側にのぞみながら南々西にむかった。

あくる一五二二年一月十日、東西に点々とつらなる島々を見つけたとき、激しい嵐におそわれて沈みそうになったが、どうやらマルーア島に逃げ込むことができた。

船はほうぼうが悪くなっていたので、十五日間をかけてなおし、ここでコショウを買いこんだ。

二十五日マルーアを出帆(しゅっぱん)、南々西に進んでチモール島へ着いた。

ここで無理にも食料を買い入れ再び船を修理したが、この島の特産はビャクダンの木で、すでにポルトガルの船がたちよる場所の一つだった。

しかしデルガーノの考えは、ここからポルトガルの航路にわかれて、一思いに南インド洋を横断して、アフリカの南端にいこうという離れ技(わざ)にあった。

太平洋を横断したのにくらべれば、何でもないと踏み切ったのだろう。

二月十一日夜になってビクトリア号はチモール島を離れた。

南西々に向って陸の見えない大海原を一ヵ月にわたってこのボロ船は進んで、南緯四二度にいたった。

そして喜望峰を回るためにはその手前で激しい雨風にまっこうからふきつけられ、九週間の間、帆をまいて沸き立つ海面に耐え忍ばなければならなかった。

雨が加わって大波の中でビクトリア号は、またもや浸水に悩み始めた。

米のほかに食べ物がなく、水のほかに飲みものもなかった。

おりから南半球の冬にさしかかって、厳しい寒さに見舞われた。バタバタと病人がでた。

アフリカの東岸モザソビクへ寄ろうという声が多くなった。

けれどもデルカーノは ここでポルトガル人につかまっては、今までの苦心も水の泡だから、あの国の手に船をおさえられるよりは、船と運命をともにして進んだほうがいいと説き、一同はそのままスペインへ向かうことにきめた。

五月六日に、ようやく希望岬を回ることができた。

それから北西へかけて二ヵ月、アフリカの西岸をゆくうちに、途中で二十一人の亡骸(なきがら)を海にほうむらなければならなかった。

やっとヴェルデ岬諸島をみとめた。

ここがポルトガル領だとは知りながら食べ物を求めて、七月九日サンチャゴ島の港に入ろうとした。

大ボートで上陸した者は新大陸から嵐で流されてきて、赤道で前帆柱が折れたのを修理しながら、やっとたどりついたと嘘をついて、ボート二往復の米をせしめた。

この時の話だが、ピガフェッタの記すところによると、次のようなやりとりがあった。

「大ボートで上陸する者に、今日が何日か訪ねてくるようにいいつけておいたのだが、ポルトガル人たちは木曜日だという。

それにはたまげた。なぜといって私たちには、水曜日だったからである。

どうして間違えたのだろう。私は毎日、一日もぬかさず日記を書いていたし、病気で寝込むこともなかったのだ。

しかしあとで教えてもらったのだが、西へ西へと航海して元へ戻ってきた場合、それは太陽の運行と同じことをするわけで、私たちが二十四時間だけ先に進んだことになったのだ。」 |

|

マジェランの紋章

|

最期のリーダーのデルカーノの紋章

|

帰りついたビクトリア号

|

三度めに陸へいった大ボートは帰ってこなかった。

不思議に思ううちに、港の船がいくつか帆をあげて、こちらを取り押えにこようとする気配が見えた。

上陸した者には気の毒だがこれはたまらぬと、ビクトリア号はすぐに錨をあげ、帆をはって逃げ出した。

やはり上陸した一人が口をすべらせ、マジェランの世界一周船と知れたのだった。

ビクトリア号はもうボロボロだった。

水はドンドン浸み込んできて、いつも汲み出していなければならなかった。

乗組員はいまでは二十二人を数えるにすぎなかった。

しかも、追いかけてくるポルトガル船をかわすために、針路を変えて苦心して二十八日の間逃げ回るうちに、さらに四人の亡骸をだしたが、どうにかスペインの岸をのぞむことができたのである。

一五二二年九月六日土曜日、ビクトリア号は、まる三年ぶりでサン・ルカールの港へ入った。

ティモール島出帆のときの六十名はわずかに十八名になり、そのほとんどが病人だった。

「私たちはこの港を出てから今日まで、およそ八万一千キロを航海し、地球をグルリと東から西へ回ったのだ。

グァダルキビール川をさかのぼって、一五二二年九月八日月曜日、私たちはセビリャの船着場に錨をおろし、全門の大砲を一斉にとどろかした。」 |

|

ピガフェッタは淡々とこのように記しているが、この数行は人類の経験のうちで、もっとも感動的なひとときをふくんでいる。

デルカーノはピガフェッタともう一人を連れて、ただちにスペインの都パリャドリッドにおもむき、カルロス五世にくわしい報告を申しあげた。

もっとも死んだマジェランの手柄よりも生きて戻った船長のほうが手厚つくねぎらわれるのは、いつも変わらない例であって、デルカーノは貴族となり、地球と香料とを図案化して地球の上に「初メテワレ(地球)ヲ一周シタ者」という意味のラテン語をつけた紋章をおびることを許された。

一方ピガフェッタはデルカーノが手柄を独り占めしたことを不公平と考えて、一年あまり親しんだ偉大な提督をしのびながら、名高い手記をしたためたのである。

ビクトリア号が持ち帰った香料はそれを売りはらってみると、五隻の船の費用全部をつぐなって、まだもうけがあったという。

地球を一周した船が帰りついたとき、スペインにその帰りを待っていたマジェランの妻ベアトリクスと二人の幼い息子は、不幸にもすでに死にたえていて、マジェランの血筋は残らないことになった。

そしてこの航海をかけて太平洋という広い海と一緒に見つけだしたモルッカ諸島の権利は、ドン・カルロス五世が何とポルトガルに、三十五万ドカーテンの安値で売りはらってしまったのである。 |

カルロス五世に報告するピガフェッタ。

|

top

**************************************** |