|

****************************************

Index 概要 エリクソン エンリケ王子とパスコ・ダ・ガマ コロンブス マジェラン クック

エンリケ王子とバスコ・ダ・ガマ

キリスト教を広めようと、謎に包まれたアフリカの海へ探検船をくりだす。

エンリケ王子の願いを、バスコ・ダ・ガマはひきつぐ。

1 ポルトガルの建国 top

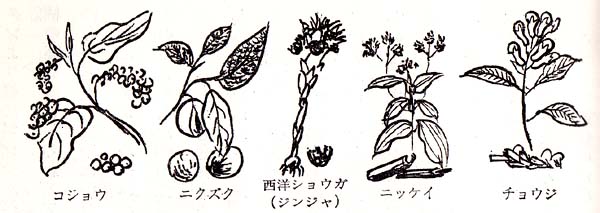

インドのいろいろな香料――これらはアラビア商人に独占されていて、ヨーロッパ人には高値の花だった。 |

インドの西側のカレクー、いまでいうカリカットの港に、一四九八年五月二十日、バスコ・ダ・ガマを総司令官とする、三隻のポルトガルの船が入ってきた。

彼らのめざすものはインドの香料だった。

自分たちの食生活に欠くことのできない香料を、イントに根をはるアラビア商人の手を通さずに、直接、取引をしたくて、はるばるポルトガルから、海を回ってようやくたどり着いたのだ。

カリカットを目の前にしたバスコ・ダ・ガマは、ついにアフリカの南を回ってインド洋を横切った幸運を神に感謝すると共に、インドへの航路を少しずつ伸ばしてきた多くの先輩の苦しみを偲ばないではいられなかった。

一四〇〇年代の初め、ポルトガルの人たちがアフリカの南の端をまわれば、インドに行き着くことができると信じて、初めてアフリカの西岸ぞいに船を走らせるようになってから、かれこれ八十年になる。

偉大な航海者といわれたエンリケ王子は信念にみちて次々と探検の船を送り出し、一航海ごとに西海岸を南へ南へと船足を伸ばしていった。

王子の死後もその意志は引続いてのちの王たちに受継がれ、アフリカの海岸にはポルトガル領となることを宣言する十字の形をした石の柱パドランが、一つまた一つと増えていった。

そして一四八八年、ついに最南端の喜望峰を回ることができて、ようやくバスコのインドへの道が開かれたのである。

そして、バスコが使者となって開いたイントとの直接の取引はポルトガルという国を世界史の上に大きく登場させるきっかけとなった。

ポルトガルは、ヨーロッパきっての大国となったのである。ヨーロッパの西はずれの小さな海沿いの国が………。

拳骨(げんこつ)をつきだしたように北側から地中海をふさいでいるイベリア半島には、バイキングが北からくだってきた頃にはイスパニヤ(スペイン)という国も、ポルトガルという国もなかった。南へ下るバイキングの第一陣が、初めてリズボア(リスボン)の港へ入ったのは八四三年のこと、そのとき港には三角帆に小さな前帆をかけたイスラム教徒(サラセン)の船が見られ、町にはターバンをまいた役人がいた。

そういうイスラムの町をバイキングのおろち船は掠奪したのである。

元々イベリア半島には土着の人々が大昔から住んでいたが、時代の進むにつれて、ケルト人が入ってくる、ローマ人が乗込んでくる、さらにゲルマン人も移動してきて、いろいろな血が入り混じってしまった。

けれどもキリスト教の文化がおよんでから、ヨーロッパのキリスト教の固い土台の一つとなっていた。

ところがキリスト教とならぶもう一つの大宗教であるイスラム教を信ずる民族は、アラビアを中心として東はペルシア、トルコ(いまのイラン、イラク)の近東にひろがり、西はエジプトから北アフリカ一帯をおかして、すでに大きなまとまりをみせていた。

それをサラセンとよび、イベリア半島辺りでは、北アフリカにきたサラセンを特にモーロ人(またはムーア人)とよんで、互いに敵対していたのだ。

バイキングのくる百年前、七一一年に北アフリカのモーロ人たちが出し抜けにイベリア半島へ攻めのぼって、またたくまに半島をサラセンの支配下に治めてしまった。

サラセンの勢いはピレネー山脈をこえてフランスに伸びたが、フランスで破れてヨーロッパ征服はできなかった。だがイスラム教徒、つまりモーロ人のイベリア半島支配は、長く中世の間続くことになる。 |

ポルトガルの図――ヨーロッパ西端のイベリア半島は

ポルトガルとスペインからなる。

|

けれども、もとからイベリアに住み、キリスト教を信じていた人々は、いつかはモーロ人を倒してイベリア半島を取返したいものと思っていた。

いまポルトガルのある西側の海岸地方は、イベリア半島がレオン・カスチリャ王国とよばれていた頃のポルトガル伯爵領ということになっていた。

ポルトガルの名代ボルト、つまり港がたくさんにある海岸地帯をさしてよんだためだといわれる。

そのポルトガル伯に任ぜられたフランスのブルゴーニュのアンリという者の子に、アフォンソ・エンリケスという勇ましい男がいた。

アフォンソ・エンリケスはイペリアにわだかまるサラセン軍をうちやぶって南下し、ついに一一四七年にはリスボンの町をさえ取戻したので、今までのカスチリャ王国から独立した「ボルトガル王国」をうちたてることができた。

それからのポルトガル王家代々の努力は、国内からモーロ人を追払うことと、同じキリスト教の元の主家であったカスチリャの圧迫から独立することとなり、ある王は貿易をさかんにしたり、ある王はリスボンに大学をつくったり、ある王は造船を励ましたりして務めた結果、ドン・ジョアン一世王が位についた一三八五年から、ポルトガルは、一切の重しをはねのけて、力強く立ち上がることとなった。

ドン・ジョアン一世王というのはその二代前のヘテロ王の息子ではあったが、はじめ坊さんとなって、アビス騎士団の団長、つまりキリスト教の十字軍の流れをひく宗教義勇団の一つをひきいていた。

ところが、前王フェルナンドというのがだらしのない政治をして国民を貧乏の底につきおとして死んだあと、その王妃レオノーレがお気にいりの若い伯爵を王につけようとしたのを知って、一人で王宮に入るや王妃の目の前でその伯爵を刺し殺したという人である。

レオノーレ王妃はおどろいて、自分の娘が嫁にいっているカスチリャヘ逃げる。

貧乏で苦しんでいたリスボンなどの町々の人たちが「王様ばんざい!」と叫んで、ドン・ジョアンをかつぎあげたために、この人は坊さんの衣をぬいで「ジョアン一世」を名のり、アビス王家を始めることになった。

こうしてこの王は民衆にかつぎだされて、大国カスチリャと向い合い、ポルトガル発展のきっかけをつかんだ。

けれどもカスチリャに逃げ込んだレオノーレの訴えで、カスチリャからは一度はリスボンをとりまく大軍がくりだされたが、幸いペストが発生して大軍が逃げ帰ったために、コインブラで議会がジョアンを正式に王と認めたわけだ。

王となってすぐに、カスチリャは再び大軍で攻め寄せてきた。

それを狭い谷にみちびいてカスチリヤ軍を大混乱におちいらせて、すっかりやっつけたのが、八月十四日の名高いアルジュバローダの戦いという。

アルジュバローダとはその戦いの土地の名前だ。この一戦でポルトガルは、本当にカスチリャの権力下からぬけだし、海へむかって羽ばたくことができたのである。

ポルトガルという国の地勢は大西洋に広い海岸線をもち、たくさんのよい港にめぐまれていたから、ほかのヨーロッパ諸国のように、地中海だけにウロウロわだかまっていなくてもよかった。

とはいってもそれまでの船乗りの常識からすると、ゆくえも知らぬ大海原をどこまでもゆくというような、神をおそれぬ不敵なことはできなかった。

しかし大国カスチリャが東の方をふさいでいるのだから、どうしても海へでるよりしかたがない。

元々ポルトガルは国をたてた十二世紀から、早くもぬけめなくヨーロッパの商売取引に加わる商人が多くて、各地に力を伸ばしていた。

そしてジョアン一世の前までに、十五世紀のリスボンの港には、毎年四、五百隻の外国船が立ちより、イタリアやドイツやイギリスやフランスの支店がもうけられて、各国人の立ち働く姿が見られた。

こうしてリスボンは、サラセン世界の方から宝石やオリーブや香料や布を仕入れれて、北ヨーロッパの牛馬やチーズやバターをイタリア商人の手でサラセンへ売る活発な商港となった。

ポルトガルとは目と鼻のジブラルタル海峡をへだてた北アフリカのセウタは、十二世紀以来モーロ人の商売の中心地となっていたから、リスボンもその便利な中継地となったのであろう。

ポルトガルの商売の大きな商品は塩とぶどう酒だった。

こうして商人を味方につけたドン・ジョアン一世はリスボンを中心として自国をゆたかにしていった。

ようやくに大国の攻撃をくじいたものの、ドン・ジョアンにとっては、カスチリャがいつ巻き返してくるかわからないということだけが不安であった。

ところがこれも幸いなことに、カステリャの王家のなかでは、複雑な問題があり、イギリスのランカスター公が、わが妻こそその王位をつぐ権利ありといって、五千人の槍矢(そうし)隊をひきいて一三八六年に、ポルトガルの北方にあたるカスチリャのガリシア地方に、上陸してきたのである。

ドン・ジョアン王はすぐさまランカスター公ジョン・オブ・ゴーント一家を訪れて、ていねいに自国のボルト市(いまのオポルト)にむかえ、カスチリャに対する同盟を結び、そのうえ一緒にきていたランカスター公の娘フィリパと結婚することにした。

結婚式は一三八七年二月にボルト市でさかんに行なわれた。

このためにポルトガルはますますカスチリャから離れ、そののちかっての主国カスチリャと十五年の休戦を結ぶことができた。

ドン・ジョアン一世王の王妃となったフィリパという人はなかなかすぐれた人柄で、信仰に厚く学問に熱心で文学にも通じていたらしい。

ランカスタ一家に出入りしたイギリスの文学者チョーサーはフィリパとも親しい人だった。

ドン・ジョアンに嫁いで、王妃は次々と子を生み七人の子をもうけたが、初めの二人は死んでしまい、そのあとドゥアルテが一三九一年に、つぎにベドロがあくる年に、それから一三九四年三月四日にエンリケと三人の王子ができた。

その後もフェルナンド、アフォンソと続くのだが、第三王子(実は第五王子)のエンリケが、これからのべようとする大航海の時代の主人公なのである。 |

ジョアン王とランカスター冢のフィリパの結婚式

|

2 海と結婚したエンリケ王子 top

王宮をよそにしてポルトガルの政治にいそしむドン・ジョアン王の留守を守り、ひたすら愛をこめて育てる母の影響をうけて、王子たちは信心ぶかく、知恵豊かに大きくなっていった。

そしてカスチリャとの休戦をみやげにして、一息ついて宮中に帰ってきた父王の目を見はらせたのは三人の王子たちがすでに立派に成人していたことだった。

そこで一四一五年の春、父王は三人の王子に立派な騎士叙任式をあげてやりたいと思ったのである。

普通十六、七才で立派な騎士になるというのに、国事に追われて知らぬうちに、もはや、ドゥアルテ王子などに二十才をすぎている。

そのことに気づいたとき、父王としては、思いきりはなやかな武術試合をひらいて、ヨーロッパの名だたる武芸者をまねき、リスボンで大会をおこなったり、王子たちの叙任のお祝いに宴会を催したりして、一年にわたって盛んな行事をしようと計画した。

ところが、その計画を聞いておどろいたのが大蔵大臣だった。 |

エンリケ王子

|

そんな催しばかりに金をかけてしまったら、今までカスチリャとの戦いで苦しくなった国の財政が、ますますゆきづまるにちがいない。

大蔵大臣はいろいろに知恵をしぼったあげく、武術試合にかわるセウタ攻撃の計画を王に申しあげた。

すでにのべたように、セウタはモーロ人たちの商売の大中心地であるばかりでなく、ジブラルタル海峡対岸の要塞で、イベリア半島をねらうサラセンのなによりの足だまりである。

もしセウタを攻め落としてポルトガルのものにすれば、サラセンの敵地に大きなキリスト教側の楔(くさび)をうちこむことになり、商売もできる。

そればかりか王子たちに実戦の力をつければ、武術試合よりも騎士叙任に都合がよいではないか、というのが大臣の考えであった。

なるほど、これはよい考えで、王子たちにこれを聞くとすぐに喜び勇んだのだが、ジョアン王には、戦争の費用や船の工面、セウタヘの補給やカスチリャの鉾先(ほこさき)をかわす工夫にと、いろいろな心配があった。

けれどもそうなると母のフィリパのほうが乗出した。

サラセンへ聖なる戦いをして勝っておいでと熱心に王子たちをはげました。

とうとう王も王妃の言葉に賛成して、まず相手に知られないようにセウタをよく調べておくことにした。

そしてカミロ修道院長を大使として、シシリー島の女王に、ドゥアルテ王子と結婚していただきたいと申し出させることにした。

もっともシシリーの女王はだいぶお婆さんだったからそれは表向きで、そういう口実で地中海へやれば、その行き帰りに一休みでセウタヘ立ちよれるからである。

修道院長は一隻の船をびびしく飾りたてて、楽隊を乗込ませリスボンをたった。

途中、なにくわぬ顔でセウタに立ちより、幾日か休みをとって、海岸を歩いたり、郊外の山へのぼったりした。

セウタは小さな半島の先にあって七つの丘の町といわれ、町の城壁は守りがかたく、町の中にある要塞はカルタゴの昔からぬきがたいといわれていた。

大使は城のありさまをよく見さだめておいて、それからシシリー島へゆき、予定のとおり結婚話を断わられて、帰りの道で再びセウタヘ立ちよった。

そしてポルトガルに引き返してくると、すぐ王に報告にでかけた。

この時にこんな話がある。

船長がさかんに、セウタの海の流れの早いことや、城の堅固なこと、町のうしろにつらなる砂漠の恐ろしいことを話すあいだ、院長大使は黙って一袋の砂と、一鉢の水と、一皿の豆をとりよせて、まず砂で七つの丘の地形をつくり、水をあけてセウタの入江を見せ、最後に豆を砂の上において、城壁と要塞とを表わしたという。

そして大使はおもむろにで城門はどことどこにあり、見張りはどこに何人ほど立ち、上陸地点の水深はどれほどであるかをくわしく申しのべた。

これによって、王と王子たちはたちど頃に作戦を練ることができた。

まず第一の計画は、セウタの敵にこの作戦を気づかせないことだ。

そのためにオランダに使いを送って、あなたの国と戦争をするように見せかけるからお許し願いたいと断わっておいて、大勢のいる席で、わざとオランダ公からポルトガル大使をののしってもらうような一幕もあった。

こうして戦備をととのえているうちに、フィリパ王妃が、流行のペストにかかった。

その病床で王妃は三人の王子をはげまして、二ふりの剣をあたえた。

そのとき、おりからの突風で広間の戸が激しい音をたててあくと、王妃は

「これは北風です。アフリカへあなた方をむかわせる神のお心ですから、きたるサンチャゴの祝日に出陣なさるように。」

といった。

サンチャゴの祝日、すなわち一四一五年七月二十五日に、王子たちはリスボンから旗艦に乗り、ポルトからきた船とあわせて二百隻、派手な色にぬりたて、いたるところに旗をつけ、堂々と海に乗出した。

艦長は二十七日にポルトガル南端ラゴスの港に入り、五万の将兵はラゴスの大会堂でミサをうけて、サラセンを討つべき法王の教書を聞いた。

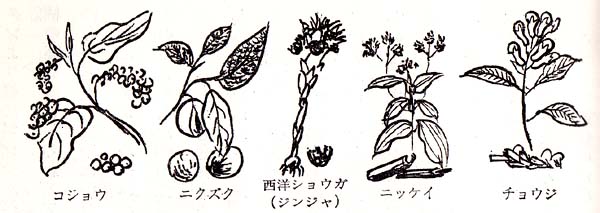

ついで再び海上に出て、強風をしのいで八月二十日にセウタの海面に船をつらねた。

二十一日の明け方にポルトガル軍は上陸し、先陣をあらそってセウタの城壁におしよせていった。

サラセンのモーロ軍は、いったんは城外にうって出てポルトガル軍を食い止めようとしたが、勢いにおされて城内へにげこむと、それにつづいてポルトガル軍の一部が城門のしまらぬうちに、中にとびこんでいった。

そのむれに第三王子エンリケの四角い王子旗があった。 |

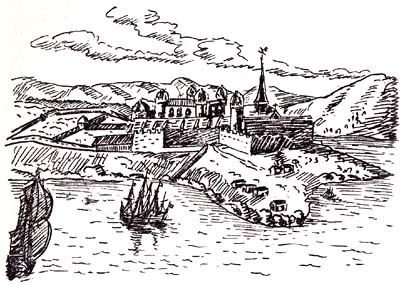

北アフリカに栄えるモーロ人の城セウタを、

ポルトガルの王子たちが攻略した。

|

王子とその親衛隊とがその旗のもとに、モーロの城に一番のりをしたのだ。

まず城門をあげて味方をよび入れ、ついで大きな町のあちこちに転戦した。

王子はわずか四人の者をしたがえるのみで五時間も戦いつづけ、夜に入って、一つの城門櫓(やぐら)をのっとって、そこに夜をあかした。

夜があけてみれば、サラセン軍はことごとく闇にまぎれて砂漠の方へ逃げ去り、金銀宝石そのほかのものが皆うちすてられてあった。

続く八月二十五日、町のまんなかにあるイスラム教の寺院をカソリックの会堂になおして、ドゥアルテ、ペドロ、エンリケの騎士叙任式があげられた。

セウタに半月とどまってから九月二日に本国へ引揚げたエンリケ王子は、やがてセウタ公に任ぜられ、コビリャン領主となった。

北アフリカにうちこんだ楔(くさび)セウタの守りは、セウタに破れてタンジールの方へ逃げ込んだモーロ人たちにとって目の上の瘤(こぶ)となったために、幾度もくりかえしてモーロ人たちに攻撃された。

そのもっとも大がかりな反撃は三年後の一四一八年になされた。

およそ十一万人と見られる大軍がいろいろな城ぜめの道具を集めてセウタを取り囲んだのだった。

エンリケ王子は大艦隊をひきいてセウタにとんでゆき、ただちに大軍のうしろから攻め込んで、モーロ人軍をおいやり、セウタの守りを安全にした。

王子はつづいてジブラルタルの町をうって、セウタの町の不安をとりのぞこうとしたが、もはや冬に入ろうとするころで、ジブラルタル海峡は非常に荒れているので、船をおさめてポルトガルに凱旋した。

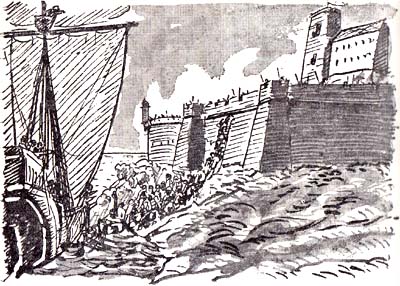

凱旋すると王に一切を報告し、王子はポルトガルの南端に二つの海がぶっかりあうサン・ピンセンテ岬にこもるお許しをえた。

地中海と大西洋の戦う荒い海の向い側、はるかセウタをのぞむその地方に、サグレスとよぶ一つの岬があった。

その岬はさながら船のような形に荒海につきだし、たちそがれた断崖の上には木もはえず、漁師の家一軒もないところだが、その昔、ケルト人の神殿があったといい、またこの岬の洞穴には、神々が集まって海をとりしまるというイベリアに伝わる信仰があった。

激しい風の音は、たしかに神々の集まるにふさわしい荒々しさをそえ、辺りをサグレス、つまり聖なるところといわせるに充分だった。

この小さな岬に王子は岬の幅いっぱいに王子館をきずき、その周りにいくつも堅固な建物をたてて、不思議な隠者のようにリスボンの宮廷を捨ててこもってしまったのである。 |

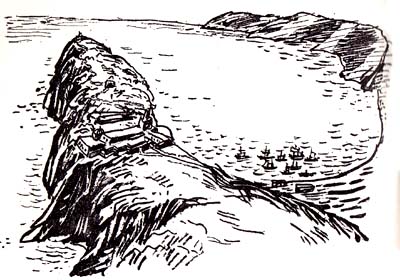

大西洋につきだしたサダレス岬に王子は館をきずいた。

|

王子のこの不可解な行動をめぐって、さまざまな噂が流れた。

王子は岬の上から指輪を投げて、海と結婚を誓われたのだという話まで、まことしやかに伝えられた。

確かに王子は一生結婚をせず、女の人を近づけたことがなかったが、それよりも王子がどうして、サグレスの館にひきこもってしまったかは、いまでもよくわからない。

わかることは、一つあった。

それから後のエンリケ王子は、かたく館にひきこもったまま、すぐれた船乗りを続々養成して、近くのラゴスの港から大洋へ乗り出させ、今まで誰もいこうとしなかったアフリカの西岸をドンドン探検させた。

そしてついにインドへの道を切り開いたことだ。

そのために、サダレスの王子を人々は「大航海者」とよび「海と結婚した方」と噂したのであろう。

実はエンリケ王子は、宮廷からもくるように頼まれたし、イギリスそのほかの国々からも、武勇をみこまれて司令官にまねかれていた。

だが一切を断わって風荒いサダレスにこもったのは、今まで誰一人夢みたことのない大計画を胸に育てていたからだった。

一四一五年のセウタ攻撃の年に、母フィリパは亡くなっておられたが、母君の植付たキリスト教の固い信仰は、エンリケの一生をつらぬくものとなった。

そこで王子はその家紋に「良い事をなさん」という銘文をいれて、キリスト教徒として一つの善行をたてようと志していた。

そしてたまたまセウタを攻撃したおりにモーロ人にふれて、モーロ人の口からサラセン文化の高さを聞きもし、目で見もして、非常にびっくりしたに違いない。

そしてその時の感動が、この大計画を思いついたのであろう。

中世を通じてヨーロッパ人の間にキリスト教がしっかりと根づく反面、それ以前のギリシア人たちの高い知識と経験は忘れられていった。

それらの文化は、反対にサラセン人のイスラム教のほうに取入れられ、キリスト教徒が暗い時代に足ぶみしている間に、イスラム教徒は東洋やアフリカをおさえて、ヨーロッパ人の知らない海と陸とを調べあげていた。

若いエンリケ王子は捕虜にしたモーロ人の口から、自分たちの聞いたことのない広い世界の話を知って、どれほど未知の国々にあこがれたことだろうか。

そのなかには香料のゆたかなインドの国の話や、アフリカのどこかにいるというキリスト教の坊さんで、すごい力をもつ王様でもあるジョアン(プレスター・ジョン)の話も、あっただろうと思われる。 |

エンリケ王子の紋章

|

その坊さん王ジョアンの国をさがしもとめることができたなら、ジョアン王と結んで、イスラム教徒をはさみうちにし、キリスト教を全世界に広めることができるかもしれない。

また、アフリカが果てしなく世界の際みまで広がっているというヨーロッパ人の考えは嘘で、アフリカの南の端を回って楽にインドへいけるかもしれない。

インドヘいけばヨーロッパ人の一番ほしい香料は望みしだいに手に入るのだから、今までのようにイスラム教徒の仲立ちを通じて、室石を買うように高い価格の香料をつかまされることもなくなり、ポルトガルを金持ち国にすることもできるだろう――少なくとも王子の心にはキリスト教王と香料の富という二つの夢が重なって、何としてもアフリカ西岸を明らかにしようという決心がそだっていった。

香料といえば、ヨーロッパ人が食べる肉にはなくてならないものだ。

肉の匂いを消して味をよくするうえに、東洋のどこかに産するいろいろな香辛料、香味料がどうしても必要だった。

でもその香料をもとめるについては信仰の敵であるイスラム教徒の手に高い金を支はらわなければならない時世だったのだ。

エンリケ王子はさらにモーロ人から、大洋を航海する船にどうしても欠くことのできない磁石(コンパス)というものを見せられて、はっきり腹がきまったことだろう。

イスラム航海術に追着き追い越すこと、アフリカを調べインドに至ること、それにはポルトガルの南端にこもり、そこから船乗りをドンドンとアフリカ西岸に押し出すこと――こういう計画が王子の胸にそだって、それを実地にうつすには手間がかからなかった。

サグレスの王子館のまわりにきずかれた建物は順次に数多くの文献を集めた図書室となり、地図をつくる地図室となり、航海器具や航法を学ぶ養成所となり、暦を学び星を見る天文台となり、船を造る造船研究所となった。

まだ北をさす磁石、羅針儀を知らず、地中海をでて少しでも南へいけば、海が煮えたぎっていると信じていたその頃のヨーロッパの一隅にあって、航海というものを科学的に順次に学んでいこうとする船乗りの養成所をつくることは、そもそも途方もない大仕事だったのである。 |

王子のさしずによって、今までにない大型船の造船がさかんになった。

|

ドン・エンリケとはどのような人であったろうか。

王子の年代記には王子が厳しいキリスト教信者であられたこと、意志の力がきわめて強い人であったことが繰返しのべてある。

「殿下のように厳しい生き方をあえて真似ようとする人が、あの時代に一人として存在しなかったことはいうまでもない。

おお、太陽は殿下を前の日に残していったと同じ場所に、夜通しいささかも休まれずに、さまざまの国の人たちに取り囲まれて座っておられるお姿を、一体幾度、見い出したことであろうか。」

つまり何日も徹夜であらゆる国の船乗りたちから話を聞いたことを、年代記はこう伝えているのだ。

その人の様子については

「このやんごとなき君は、背丈がかなり高く、肉づきはゆたかで、手足はのびやかで力にあふれていた。

髪の毛はやや逆だっていた。

肌は生まれっきは白かったが、たえずご苦労されたために、しだいに色が変じた。

そのお姿は殿下をぞんじあげない者たちが初めてお目にかかるときは、畏(おそ)れとかしこみの念を抱かせられた。

めったにないことだが、おこられた時には非常に厳しいお顔になられた。」 |

としるされ、どちらにしても、ちょっと取付きにくい人のようだ。

私たちの見ることのできるいくつかの肖像画を見てもやはりそうで、広い額(ひたい)とその下のくぼんだ冷たい目にまずたじろがされる。

鼻の下に黒い髭をたくわえ、痩せた頬(ほお)を角ばった顎(あご)におさめているところも厳しい感じである。

しかしなににもまして、冷たく見つめる黒い目がエンリケ王子の心を語っている。

それはキリスト教と祖国に将来をかけて、自分というものをすて未知の海原へ乗出した厳しい一人の科学者の表情だ。

3 ノン岬を征服する top

エンリケ王子の計画は、ゆっくり始められた。

ジャコメという。マヨルカ島の地図づくりの名人かすでに王子館につかえて、これまでのあらゆる探検のあとを地図にかきこんでいたし、ジェノバやナポリのイタリア人船乗りも、学校で王子の家来たちに航海術を教えていた。

そしてサダレス岬から少し東にあるラゴス港から、最初の船がいくつかアフリカ西岸、タンジールのかなたの大海原へむかっていった。

その頃の船といっても、わずか二十五トン前後でマスト一本の貧弱な木造船にすぎないが、それでもエンリケ王子のはげましをうけて、初めてヨーロッパ人の恐れる海へむかった。

すでにのべたように、中世のヨーロッパではとんでもない海の迷信が信ぜられていた。

まず聖書にも、北へいけば氷と薄暗がりの海があるばかりで、南へいけば海がなくなって地獄となるとのべられている。

船乗りの間ではノン岬、つまり「いかずの岬」と名づけられたアフリカの海岸から南の方には、ドロドロに太陽のとけた炎熱の海があって、船がとけてしまうと、大まじめにいい伝えられていた。

そこでまず、ノン岬の手前にひろがる島々を調べる船がさしむけられたのだ。

船は一四一八年からあくる年にかけて、ボルド・サンドとマディラ島を発見した。

そして一四二七年からその北にあるアゾーレス諸島を次々に見つけた。

そして一四三二年になるとカナリー諸島を訪れて、その島々を探検するようになった。

しかし実のところ、これらアフリカ北西にあたる島々は、百年近く前にイタリア大船乗りたちが見つけていて、一二九一年にビバルディ兄弟が西アフリカにきていたし、一三一二年にランチェローテ・マロチェーフという者がカナリー諸島を見つけ、一三四〇年頃にはポルトガルの漁夫たちもこの島々へきていた。 |

大西洋のアフリカ北西岸と島々

赤丸のサンヴィンセント岬とセウタはエンリケ王子の根拠地

タンジールは敵側の根拠地

|

エンリケ王子の船隊が再発見したのは遅過ぎるといってもいいくらいだが、こういう探検船一隻をしたてて送るのには、大変なお金がかかるのだ。

その費用を埋合わせるためにも王子は、マディラにまず甘庶(かんしょ)を栽培させた。

マディラの甘庶からはしだいに大きな利益があがるようになった。

ついでアゾーレス諸島には家畜をかわせ、コムギを作らせ、またぶどう酒と砂糖をも作らせた。

こういう物産をあげるために、ラゴス付近の人々は、ずいぶんそれらの島々へ移り渡った。

一四三三年に、ドン・ジョアン一世王が死に、エンリケ王子の兄ドゥアルテが王位についた。

その年エンリケ王子はその信頼する家来ジル・エアネスをよんで、ノン岬をこえる船旅をなしとげるように命じた。

まず世間にはびこる迷信を事実によってうちくだかなければ、発見航海はできないからである。

ジル・エアネスはその頃としては大きなバリネルという形の一本マストで四十トンほどの船を用意して、ラゴスを出帆、カナリー諸島から南へくだった。

しかし問題のノン岬に近づいたころ、激しい波風に船は木の葉のようにあやつられて、幾度も岸にうちつけられそうになったかわからず、エアネスをはじめ十四人の乗組員は顔色を失った。

前後三週間というもの突風に苦しまされたうえ、最後にガスの中から大きな水柱をかいまみて、船乗りたちはもう「いかずの岬」をこえてゆく度胸がけしとんでしまった。

こうして、ほうほうのていで引揚げてきたジル・エアネスにむかって、エンリケ王子は何もいいわけを聞かず、ただ、

「そんな不確かな噂をふりまく連中は、いつも知っている海ばかりを羅針盤も海図も使わずに、あてずっぽうに渡り歩いて、法螺(ほら)をふく船乗りではないか。

愚かな評判などおそれずに、いま一度、岬をこえるようにつとめよ。」 |

といっただけであった。

あくる一四三四年、ジル・エアネスは、再びノン岬へむかわされた。

そして今度はなんなくその岬を乗り越え、その先に進んでなんの不思議にも出会わなかった。

エアネスは帰ってきて、岬の岸からとってきた野バラをさしだして、王子に申しあげた。

「殿下、殿下から岬をまわれと命ぜられました私は、確かに岬を回ってまいりました。

したがって『いかすの岬』を『まわりこえ岬』、つまりボジャドール岬と改めたいと思います。

恐ろしい不思議は何もおこらず、私はかの岸に上陸しました。

その証抛にもと存知まして、わが国で聖母マリアのバラとよんでおりますこの草を、とってまいりました。」 |

迷いはついにうち破られた。長い間の「いかず」の関門は超えられた。

羅針盤を持って、南へ目をそそぐ新しい船人の群れは未知の海を恐れることなく、年ごとに船足を進めることができるようになった。

大洋の霧は晴れあがり、アフリカは姿を現してきた。

エンリケ王子はすぐにジル・エアネスに、自分の家来の一人アフォンソ・ゴンサルベス・バルダヤをつげて、再びボジャドール岬へむかわせた。

この二人は岬をこえて三百キロほど先をさぐり、岸に人間とラクダの足跡を見て帰ってきた。

すると王子はバルダヤを招いていった。

「足跡があるからにはきっと部落が近くにあるだろう。一人でもよい、土地の人間を連れてくるように。

私はアフリカの内部のイスラム教におかされていない土地の様子が知りたいのだ。」

そして、あくる年再びバルダヤを船出させた。

この時、バルダヤは十七才にならない若者を二人と、二頭の馬をわざわざ船に乗せていったが、これは王子の命令にしたがって、アフリカの奥地を調べさせるためだった。

バルダヤはめざす海岸につくと二人の若者を馬にのせ、できるだけ荷を軽くして、槍と剣だけを持たせた。

若者の名はエイトール・オーメンとディエゴ・アルメイダといううが、二人は九日ほど馬を進めるうちに、二十二人の土人の一隊に出会った。

土人の男たちは投げ槍を投げた。

若者のひとりは足に傷を負い、もう一人は相手に傷を負わせて男たちを追払ったが、なおも進むうちに川のほとりにでて、その川岸で砂金をひろった(そのためにこの川は、のちに金の川、つまりリオ・ド・オーロとよばれるようになる)。

もう船の人たちと打ち合せた日数にあとわずかなので、二人は大急ぎで馬をとばせた。

約束の日の夕方、ようやく沖に船の見える海岸まできてみると、船は二人のことをあきらめて本国へ引揚げようとしているところだった。

あくる朝、船からはボート(パテルという)がきて、二人の話を聞き、その川へ案内してもらうことになった。

先の土人たちは皆逃げうせていて、川の砂洲には五千頭ほどのアザラシが群れていた。

この時代には、この地方にアザラシがたくさんすんでいて、これからさきポルトガル人は、その皮と油によっておどろくほどの利益をあげることができた。

そんなわけで、この初めての上陸探検には土人を捕えることができなかったかわりに、アザラシを捕まえ、三百キロ南の「カレー船港」とあだ名したカレー船の形の大岩のところまでいって、帰ってきたのだ。

このようにして、ようやくレールにのってすべりだしよく探検が進んだやさき、二つの大きな事件のために、航海を五、六年中止するはめにおちいってしまった。

というのは、一四三七年にエンリケ王子は三度めのアフリカ遠征を試み、それが大失敗に終わったのがその一つだ。

エンリケ王子は常々、セウタを安全にするにはその西隣のサラセンの城タンジールをおとすよりはかないと考えていた。

さらにタンジールは北アフリカの西の肩(かた)にあって、王子の船隊がアフリカヘ回るときになにかと邪魔なくせに、こちらが手に入れればこれほど都合のよい港もない。

そのうえ宿敵サラセンの領土をキリスト教徒のものにするのは王子の十字軍精神にかなっていた。

おりから王子のかわいがっていた弟王子フェルナンドが立派に成人して、その武勇の名はうたわれていながら、実戦で力のほどを証明したことがない。

かつてのセウタ攻撃のときの自分のように、タンジールで弟王子が大手柄をたてれば、エンリケ王子としてこれ以上の喜びはない。

こうして二王子の指揮であらゆる軍艦を集め、八月二十二日にリスボンからセウタにむかった。

セウタで閲兵してみると、将兵一万五千にすぎなかった。 |

モーロ軍のはげしい突撃をうけて、タンジール攻撃軍はうき足だった。

|

タンジールの守りのかたい城をぬくには少し足りないとは考えたが、エンリケ王子は

「人すくなければ、手柄は大きいぞ。」

と、みなをはげまして、隊を組んで山をこえ、荒地をふみ、海岸沿いに西へむかった。

ゆくこと二日、タンジールの手前で奥地へはいって、城とむかいあうその西の丘の上に陣をはった。

真向いに見るタンジールのカスバ城は大きな岩山の上にどっしりとライオンのようにそびえ、城主の半月旗をあちこちになびかせている。

城の下にはたくさんの平屋根をならべてタンジールの町がひろがっている。

物見の報告では名高いグラナダの弓の兵六百もふくめて、城には七千の兵がいるという。

さらにフェズの方からもモロッコのほかの地方からも、続々援兵が動いているらしい。

その数は六万という噂がきこえた。ぐずぐずしてはいられない。

ドン・エンリケはただちに先頭に立って、丘をくだり、タンジールの城門へむかった。

だが、残念なことにその城壁を攻略するには、用意してきた大槌も石砲も役にたたず、高みを超えるには城梯子が短かすぎた。

それに加えて、カスバ城のサラセン軍の反撃は猛烈だった。

城門の前はまたたくまにキリスト教軍の死体でうず高くなった。

エンリケはセウタヘ援軍の急使をおくって、その攻撃にたえた。

攻撃はしかし毎日激しく繰返され、ポルトガル軍は、敵軍得意の水しぶきのようなすばやい騎馬突撃と、雨のような矢ぶすまとをこうむった。

もう全軍の三分の一は倒れた。とうとう王子たちは引揚げの作戦をたてた。

それは真夜中の二時に敵の囲みを切り破って海岸へでて、沖にいるポルトガルの船に合図をおくり、ボートで引揚げようというのだった。

その夜がきた。全軍はしずかに敵に見張られていない山あいをぬけて、敵のうしろにでようとした。

フェルナンド王子が先頭にたち、ドン・エンリケがしんがりをつとめた。

いよいよ山あいをぬけきろうとするまぎわに、四方八方からどっと喊声(かんせい)があがかって、モーロ軍の戦士たちがおどりだしてきた。

暗闇のなかで、たとえようのない混戦が始った。

死者は前後左右に倒れ、生きのびた者はもとの陣地へ戻るほかになかった。

ポルトガル軍は完全に取り囲まれ、もうあとは死をまつばかりとなった。水がつき、食べ物もつきた。

この囲みは二十二日間つづいたというが、ある日サラセン軍から使いがきて、いくつかの条件をのめば、全軍がタンジールをひきはらってよいと通知してきた。

その条件とはポルトガル軍は武器を何一つたずさえず、空(から)手のまま船に引揚げること、セウタをモーロ軍に引き渡すこと、ただしその時まで王子の一人と従士十二人を人質として預かるというのだった。

ドン・エンリケは自分が人質になろうといったが反対された。

そしてドン・フェルナンドがすすんで人質となり、タンジールの城へむかっていった。

この時の最後の引揚げ作戦が敗れたのは、従軍僧マルチーノという者の裏切りによったということだが、この僧はサラセンの将軍の手で首をはねられた。

フェルナンド王子は、フェズの牢にうつされて病みおとろえ、十一年めの一四四八年六月五日に牢のなかで死んだ。

エンリケ王子は、セウタをタンジール城主にもどさず、弟王子の死をむかえてしまった。

王子がポルトガルに引揚げると、ただちにサグレスにもどったが、あくる年に兄のドゥアルテ王が死に、その子の六才になるアフォンソが王位についたので、不満のあったその伯父の第二王子ペドロ(エンリケの兄)との間に雲ゆきがあやしくなり、エンリケはそのとりなしに悩んだ。

これが探検船のだせなかった第二の理由だが、この王位をめぐる争いは、エンリケの支持もあって、幼いアフォンソが母君の後見のもとに、ポルトガルにのぞむことになって解決した。

エンリケは再びサグレスのさびしい王子館にこもり、ひそかに遺言をしたためて、自分の財産のすべてを、フェズにいるフェルナンドにゆずることにした。

王子の黒い目はいっそうきびしくなり、顔つきはいっそう冷ややかになった。

それから矢つぎ早々探検航海が、始められた。

4 土人を連れ帰る top

南へ、南ヘ!

エンリケ王子の航海学校で訓練された航海者たちは、一四四一年から続々とアフリカ沿岸へくりだしていった。

彼らの船は今までの一本マストか二本マストと違って、今は三本マストで五十トン以上の大型船、その名をカラベラ船といって、これから引続く大航海時代の花形になるものだった。

王子の大型船は羅針盤をそなえ、海図をもって、何十キロかずつ船足を南に伸ばしていった。

まず、アンタン・ゴンサルペスを船長とする、二十一人の乗りこむ小型船が、オーフ川ヘアザラシをとりにいったところ、十八キロほど奥で四、五十人の土人たちの足跡を見つけた。

あとをつけていって、投げ槍を二本かついだ裸の土人を一人見つけ、なんなくそれを虜(とりこ)にした。

さらに一行は船に戻る途中で黒い女を見かけ、この二人を船に乗せてポルトガルに帰った。

私たちは今日、この行ないを「人さらい」と見るのだが、イスラム教世界とキリスト教世界とが対立していた時代には、自分の信ずる宗教を信じていない者はすべて敵とみて、人間扱いにしなくてよいという、えて勝手な考え方があったのだ。

けれども疑うまでもなく、アフリカの土人やモーロ人たちを捕まえてきて、その人たちを牛馬の価格で市場で売りさばき、畑仕事そのほかの労働をことごとくやらせるのだから、奴隷という財産とみなしていたわけだ。

そしてエンリケ王子の世界最初の科学的な遠洋探検の裏側には、一四四一年のこの時からのち、土人を捕えてきて奴隷とする目的が備わっていた。

王子はその船隊のあげる利益の五分の一をとることができた。

それは五分の一税というその頃のしきたりの一つだった。

この利益をお金のかかる遠洋船団の費用にあてていたのである。

奴隷のことをいえば、エンリケ王子が生きていた間に船団のつれて帰った土人の数はある記録では、一四四一年から四八年までの八年間に九二七人だったという。

けれどもほかの記録では、一四四八年ごろは年に八百人を捕まえていたという。

王子の死後、つれてこられた奴隷の数は、八年間に三千五百人をこえ、一五〇〇年頃ラゴス港に上陸する土人が年に八百人以上、一五五一年にリスボンの町では一万人近くの土人か住みついて奴隷になっていたという。

一人四、五千レアルで取引される奴隷という「品物」はポルトガルの大輸出品になった。

やがてスペインがその奴隷売買の中心となり、ついでイギリスが乗出して奴隷市場をさらい、ヨーロッパ世界はことごとく土人奴隷の利益を追って、強国にのしあがっていくのだ。

一四四一年につかわされた二番手の船は立派なカラベラ船で、王子のもっともすぐれた船長の一人ヌーノ・トリスタンが乗っていた。

トリスタンは途中でゴンサルベスの船とゆきあってからさらに進んで、あまり木々のない白っぽい岩ばかりの岬にきた。

それでそこを白い岬、つまりプランコ岬と名づけて、本国に帰った。

トリスタンより前にゴンサルベスも戻っていたが、この二人が捕えた土人の中に、明らかに家柄の高い者と見られるアダウという若者がいた。

王子はアダウをその国にかえして、その引換にもっと土人を手にいれ、アフリカの事情をもっと知ろうと考えついた。

そこでゴンサルベスにアダウをつれてオーロ川にいかせ、アダウを放してやったが、しばらくなんの音さたもなかった。

船は七日の間そこで待たされた。

やっと八日めに、白いラクダにのったモーロ人が先立ちとなり、百人あまりの土人が現れた。

彼らはアダウのかわりとして十人の土人をポルトガル船に乗込ませた。

ゴンサルベスは、ほかにもオーロ川の近くで、いくらかの砂金と、ダチョウの卵と、土人の長方形の楯を手にいれて、本国に帰った。

あくる一四四三年にヌーノ・トリスタンは、ブランコ岬から百五十キロほど進んだところで小さなアルジェテ島を見つけた。この島から二十五の丸木舟が現れが、のり手はいずれも裸の黒人で、両足を水にいれて、それをかいのように動かして舟を動かしていた。トリスタンはその島でなんなく十五人を捕え、その隣の島へいった。隣の島には数しれぬアオサギがすみ、卵を育てている最中だったので、船の者は卵を食べて元気を取戻した。

このアルジェテ島には、のちにエンリケの命でポルトガルの砦が作られ、西岸のゆき帰りの船の一つのよりど頃になった。

こうして遠航のたびに土人たちを連れ帰るようになったから、ラゴスの港町の人々は、自分たちの手でも遠航の船団を組織しようと思いたった。

それにはエンリケ王子のお許しをえなければならないが、子供の頃から王子館にいてラゴスの徴税官をやっていたランサローテという男が隊長にえらばれ、うまく王子の許しを取付けた。

彼らはカラベラ船六隻をしたて、ジル・エアネスそのほかの船長を乗込ませて、ブランコ岬のさきへ土人狩にでかけたのである。

この時の無法な掠奪はすさまじいものであった。

アルジェテ島やアオサギ島をはじめ、その先のチジュル島などの島々で、大きな鳥のようなポルトガルのカラベラ船がいきなり姿を現し、口々に「サンチャゴ!」とか「ポルトガル!」とか叫びながら、寝込みを襲うようにして土人たちの家々や集まりを襲い、刀で切り倒された者や海にとびこんで溺れた者はかまわずほったらかし、元気な土人や女子供を誰かれ選ばずしばりあげて、船に積込んだのだった。

ある村では怖れをなした村人が全部逃げたあとで、ただ一人小さい娘が寝ているのを見つけて、その娘をつれていくようなこともしている。

そして全部で二三五人をポルトガルにつれて帰り、ラゴスの町の近くの野原で、奴隷たちの群れを五組にわけた。

それというのは五分の一は王子にさしだし、残りを教会やパトロンたちにわけ、船員へも褒美(ほうび)をつかわさなければならなかったからだ。

ここのところで、王子年代記の記録者も、さすがに憐れみの心を現して、次のようにのべている。

「それは八月八日だったが、暑さをさけて朝早く、船乗りたちはボートにとりこの者どもをのせ、命じられた野原に運んだ。 土人たちが集まったありさまは見事なながめだった。

ある者はかなり色白で美しく整っていたが、ある者は混血のように浅黒かった。

さらにある者は真っ黒で顔も体つきも醜く、この群れをながめるとさながら地底の化け物を見ている思いだった。

とはいえ、いかに冷たい心の持ち主でも この群れを目の前にして憐れみの情に心のいたまない者はあるだろうか。

土人のある者は頭を低くたれ、互いに見あわす顔は涙にぬれていた。

またある者は空をあおいで、痛々しいうめき声をあげるか、助けを求めるように叫んでいた。

またある者はそのならわしかのように歌をうたう調子で嘆き悲しんでいた。

だがその嘆きが最高調に達しだのに、係の役人がきて、彼らを平等にわけるために引き離し始めたときであった。

そのために、親と子が、夫と妻が、兄弟同士が、互いに別れわかれにされることになった。

友も身内もおかまいなしに、運命のままにつれ去られたのだから、

互いにしっかりと体をよせあい、引き離されまいとしているそのさまを見よ。

彼らを一方に引き離すやいなや、子は父の群れにむかって、猛然と立ち上って走りよった。

また母は子を腕にだきしめ、うばわれまいとして地にふせて、体に傷つけられるのをかまわなかった。………

野原をうずめた見物人たちも、さすがにこれを見て騒ぎたて、そのために仕分けの役人たちをまごつかせたほどだった。」 |

5 エンリケ王子の死 top

再び探検にたちもどろう。一四四四年に、ある胸のすくような冒険が行われた。

その年アンタン・ゴンサルペスが南におもむくときに、ジョアン・フェルナンデスという勇ましい若者が、みずから志願してオーロ川のほとりにとどまり、できるだけその地に生活して土地と土人のようすを確かめてこようと申しでたのだ。

ゴンサルベスは、フェルナンデスをそこに残して引揚げ、七ヵ月たって再びオーロ川を訪れた。

船からは若者の姿が見えず、あちこちさがしているうちに風がでてきたので船を沖にだして、ボートをさしむけた。

ボートが岸近くにきたとき、大声をあげて叫ぶ者がいた。

ボートの人たちはモーロ人だろうと思ったが、それはフェルナンデスの喜びの叫びだったのだ。

こうして助けあげられた若者フェルナンデスの話では、パンと肉とぶどう酒に見はなされた彼は一人ぼっちの徒歩旅行をして、羊飼いのモーロ人の一族のところに住みつき、広い広いサハラ砂漠を初めて見た。

この羊飼いと一緒にいるときフェルナンデスは馬にのった旅人にあい、砂漠の有力な酋長のところへつれていってもらったが、この旅の途中で、水がなくなって三日間一滴の水も飲まずにすごしたという。

そのうちに、カラスと白い鳥の飛ぶのを見てゆくさきをきめ、ようやくアウデ・メイモンという酋長のところにたどりついた。

フェルナンデスはこの酋長のところであたたかく迎えられたために、カラベラ船にうつったときも、丈夫で元気だった。

|

今まできたことのないアフリカの南方で、まことの黒人の土地を見つけた

一四四四年ジュス・ジアスという船長はブランコ岬から先の荒れ果てた地域を乗り越え、一つの大きな川を境にして緑濃い土地がひらけるのを見た。

そして大きな岬につき、そこをヴェルデ岬、つまり緑の岬と名づけた。

今までの白っぽい砂漠ふうの荒地とくらべると、すべてが変った。 |

|

|

木々がしげって、おどろくほど景色がゆたかであるうえに、土地の人々は、まぎれもない黒人ばかりだった。

鳥も獣もめっきりふえた。

熱帯に人が住めないという長い間の言い伝えは、この目で見れば、全くの間違いだったのだ。

ジェスが見た大きな川は、ポルトガルではナイル川のわかれだと信じていたが、実際はセネガル川であり、そのさきにはモーロ人の足のおよんでいない土地に、黒人が住んでいたのである。

ジェスはその黒人四人を捕まえて本国に帰ってきた。

一四四五年には、ラゴスの町から王子に再び願いをだして、またランサローテを隊長とし、今度は十四隻をつらねて大がかりな掠奪にでかけた。

この時の奴隷狩については、ブランコ岬南方の島々を思うさま荒し回り、前のように部落の寝ごみをおそって、たくさんの土人たちを捕まえた。

けれども今度は前のときよりポルトガル人のやり方がひどくなり、土人たちの手むかいが激しくなって、そのためにランサローテ隊のなかにはうたれて死んだ者もかなりでた。

ランサローテの船団は掠奪に掠奪をかされて、ジュスの見つけたセネガル川についた。

そのときの様子を、年代記者は次のように記している。

「八人がボートにのって進むうちに、一人が川口に一軒の小屋を見つけた。

そこで六人がボートからおりて、かくれながら小屋に近づくと、一人の黒人少年が、すっ裸で手に投げ槍を持って小屋からでてくるのが見えた。

少年はすぐ捕えられた。小屋までいくと、この少年の妹らしい八才ぐらいの女の子を見つけ、この子も捕えた。

小屋の中には丸い盾(たて)が一つあり、黒っぽい皮で中央に皮の飾りがあり、もりあがっている。

あとで聞いたところでは、この盾は象の耳の皮でできているのだった。

象は二五〇〇人の腹をいっぱいにするほど肉があり、上等とされているし、皮も使われるが、象牙はこの地方では捨ててかえりみないという。

一行はまだ親たちが近くにいるに違いないと考えて、ボートを進めるうちに、木を切る音を聞いた。

隊長のアフォンソが足音をたてないように注意して近づくのに、黒人は仕事に夢中で気がつかない。

隊長はおどりかかった。

ところが隊員は小男だのに黒人は大男であって、アフォンソは相手の髪の毛をつかんだまま、宙づりになって振り回された。

猟犬が雄牛にぶらさかっているようであった。

ボートのほかの人たちがかけつけたので、隊長が手をゆるめたすきに、黒人はたちまちほかの者をふりほどき、獣のようにすばやく林の中に逃げ込んでしまった。

みんなが追いかけているうちに、男は小屋に武器をとりに帰って、子供たちかいないことを知った。

この男をおそった激しい嘆き悲しみにくらべれば、先程の戦いなどはものの数ではなかった。

黒人は夢中で子供たちをさがしもとめた。

そこにカラベラ船の船長となっていたピンセンテ・ジアスという商人が現れた。

黒人は火のようになってジアスに突進し、投げ槍でジアスの顔をつき、顎(あご)のふきとぶほどの傷をおわせた。

そして二人は素手でつかみあい、ころがって戦ったが、ほかのポルトガル人が助けにくる前に、例の長い足を使って一目散に林の中へ逃げ込んでいった。」 |

この時捕えられた少年少女は、王子に引取られて、厳しいキリスト教のみちびきをうけ、少年はのちに坊さんとしてセネガルにつかわされることになっていたが、まだ大人にならないうちに、死んだそうだ。

こんなやり方では土人たちがポルトガル人たちを敵と見ないほうがおかしい。

はたしてランサローテたちラフス船団は土人の激しい抵抗にあった。

そしてブランコ岬を発見した大航海者ヌーノ・トリスタンは、土人の手にかかって殺されるに至ったのだ。

一四四九年に、トリスタンはカラベラ船を一隻したてて、途中どこへもよらずにセネガル地方にきた。

ヴェルデ岬から三六〇キロも進んだところに川を見つけ、二隻のボートに二十二人の隊員をわけてのせ、上げ潮にのって、川をさかのぼっていった。

やがて右手の岸に家があらわれ、十二隻の船に七、八十人と思われる土人たちが、手に弓を持っておしかけてきた。

そして一隻がポルトガル人たちを追い越して進み、またほかの船も川口にとまるカラベラ船の方へこいでゆき、同時に土人たちの船からボートの一同に矢を射そそいできた。

毒矢らしく、あたった者はたちまちに死んだ。隊長ヌーノ・トリスタンもその場に倒れた。

ボートの二十二人のうちで助かってカラベラ船にこぎ帰ったのはわずかに二人、またカラベラ船に残っていた七人のうち二人が死んでいたので、船はわずか七人となった。

ボートで逃げてきた二人は傷ついて動けないし、船に残る者は見習い水夫ばかりだ。

どう船をあやつったものか、みんなは途方にくれた。

この時、王子からつかわされたアイレス・チノコという書記官の青年が、これまでの航海で見覚えた操舵法を使ってどうやら本国に引揚げることができた。

これはその頃のポルトガル航海の科学的操縦法が、どれほど進んでいたかを示す例ともなるだろう。

一四六〇年、王子からつかわされた船はようやくにしてシェラ・レオネをこえ、あと一息で黄金海岸にたどりつこうとして、アフリカの大きな西方の突出部をまわりかけたところだった。

けれどもその年の十一月十一日、一生を航海とキリスト教の信仰にささげてサグレスにとじこもったドン・エンリケ王子はそのサン・ピンセンテ岬の風荒い王子館の中で、六十六才の生涯を終えた。

なきがらはその夜のうちにラゴス市のサンタ・マリア教会にうつされ、忠実なジオゴ・ゴメスがその柩(ひつぎ)のかたわらにつきそうこととなった。

王子はキリスト教十字軍から献金される莫大な金額も、アフリカ航海でもたらされる五分の一税も、ポルトガル王家の王子手当も、すべて研究所と造船と探検の費用にあてて、そのうえに大きな借金を残した。

そしてアフリカをまわるインド航路もさぐりあてず、また伝説のキリスト教僧をかねた威力あるジョアン王の国を見つけることもできずに死んでいった。

しかし、その人の仕事は未知の海を恐れることなく、羅針盤(らしんばん)によってどこへでも進むという新しい航海の源になった。

生涯にたった三度、対岸の北アフリカへ渡っただけのこの王子を、世界に人が「航海者ドン・エンリケ」と呼ぶようになったのはけっして理由のないことではない。

6 ついに喜望峰をまわる top

皮肉なことに、エンリケ王子が死んでからポルトガルの探検ははかどっていった。

むしろ、一気にはねあがるように大きく進んだ。

といっても王子死後何年かの間はポルトガルにとって、王子の残した借金もあって、そうたやすく探検船が送れるゆとりはなく、アフォンソ五世はリスボンの有力な商人フェルナン・ゴメスに五年間の航海の独占権を許したほどだ。

ただし、それには条件があった。

商人ゴメスが、ただ奴隷狩りや商売上の取引だけをしてはいけないので、年に少なくとも六百キロ船足を南にのばすべしというものだった。

こうしてゴメスは黄金海岸一帯を知った。

そしてその五年がすぎると、航海権を商人たちにゆるさず、一四七五年ごろから王家が再び船を送りだすことにした。

しかし、まだその頃は探検もあまり活発ではなかった。

ところが一四八一年にジョアン二世が王になると共に、にわかに堰を切ったように、探検船がアフリカ西岸を南下しつづけるようになった。

そして次々に、目を見張るほど遠くへ船足を伸ばしていった。

そしてとうとうバルトロメ・ジアスという船長の船が、のちにのべるようにアフリカの南の端をまわるに至ったのだ。

ジョアン二世はまず、ゴメスの見つけた黄金海岸のエルミナ(ミナの城)に砦をきずいた。

そしてそれからはアフリカの発見地の王であると主張するようになった。

すでにドン・エンリケ王子は死ぬ前に法王に願って、ポルトガルの発見地を領土とする許しをとっておいたので、その主張をおもてだってやってのけたのが、このジョアン二世だった。

二世王は発見したところに十字の形をした石の柱、パドランをたてて、領土とするように定めた。

ジョアン二世が家来のジェゴ・カウンにパドラン石を積込ませて、二隻のカラベラ船で出帆させたのが一四八四年のこと、カウンはこの時ドイツ生まれの名高い地理学者で地図作りのマルチン・ベハイムという人をつれていった。

船は黄金海岸をへて、コンゴ地方についた。

カウンは大コンゴ川の川口に第一のパドランをたて、コンゴ川をさかのぼってコンゴ王国を訪れた。

そしてこの国とまじわりを結んだ。

カウンたちは船をさらに南へ進め、南緯一五度をこえたところに岬を見つけ、そこをネグロ岬と名づけて、三つめの標柱を立てた。 |

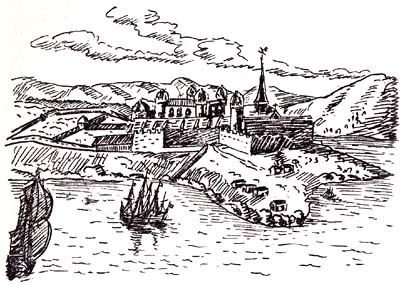

黄金海岸の中心にポルトガルはミナの城をきずいて足場とした。

領土のしるしにパドランをたてる。

|

こうして十九ヵ月をへて本国へ引き返してきた。アフリカは、南方へあとわずかの未知の土地を残すにすぎなくなった。

一四八七年バルトロメ・ジアスは五十トンのカラベラ船二隻を用意して、食料をつんだ小型船一隻をつれ、ポルトガルを出帆した。

今度こそアフリカの西海岸全部を知り、ひょっとしたらその向こう側へ回って、キリスト教のジョアン王のいる国へいけるかもしれない。

こう思ってジアスは、かねて用意した六人のキリスト教徒になった黒人を船に乗せておいた。

この航海はことに大切なので、第二船には王子ジョアンが乗込んでいた。

南緯二九度のポルクス入江に入って、これからいよいよ未知の南の海を調べる航海に入る。

そのためには食料補給の小型船は足手まといなのでこの入江に残し、クリスマスの前の日、つまり十二月二十四日に入江をでた。 |

喜望岬を発見したパルトロメ・ジアス

|

とたんに激しい大風に見まわれた。

二隻のカラベラ船は帆を張りっぱなしにして、大風にふかれるままに南へ南東へと走っていった。

大風のふきつのること十三日、朝夕はにわかに寒くなって、辺りは寒流になった。

船乗りたちはたとえようのない不安におびやかされた。

ようやく風がおさまっだので、船を東へむけたが、いくら進んでも陸地が見えない。

もうアフリカはなくなったのか、思いきって北上してみることにした。

すると幾日かして陸が見え、一つの入江が現れてきた。草地に牛が草をはみ、牛飼いのような男の姿が見える。

そこでジアスはそこをバケイロス湾、つまり「牛飼い湾」と名づけた。

左側に陸を見ながら北上していくと、だんだん東へむかうのだ。

それではアフリカの南の端を乗り越えて、東岸へ移っているのではないか。

ゆく手に一つの島を見つけて、用意してきた石のパドランをたてた。

しばらく休んでいるうちに、船乗りたちはすっかり元気を失って、早く本国へ帰ろうという。

ジアスとしてはせっかく東岸へ回ったのだからもっと先を探検したいと思うので、しきりに説得したが船乗りたちはいうことをきかない。

決をとってみると、ほとんどが帰りたいということになった。

そこをおして、ジアスは指揮官の立場から脅したり頼んだりして、幾日か航海してよいことに落着いた。

ようやく二日進んで、島から四キロほどきた辺りで一つの川を発見し、同行した王子にちなんで、インファンテ川、つまり王子川と名づけた。

これはグレイト・フィッシュ川のことだ。

ここまできて、食料の船をおいてきたことでもあり、実際にこれ以上進むのはむりになってきたので、さすがのジアスも戻ることにした。

ジアスは最後にたてたパドランをいだいて、無念の涙を落したという。

もう海岸線は北へむかっていた。

この海を北へのぼればインドへいけるだろうし、途中にはジョアン王のキリスト国があるかもしれない。

ようやくエンリケ王子のかなわなかった夢がかなう直前まできたのだが………。

けれども一四八八年一月のある日、ジアスは帰ることを命じた。

船乗りたちの喜びの声に応じて、へさきは南へ西へむかった。

帰りの船は、ゆっくりとアフリカの南端を見て調べてとおった。

南の端の特長のあるテーブル山も、一番の岬も、目の底におさめていった。

一四八八年十二月に船はポルトガルに帰りついた。

ジアスはくわしく南端をこえた航海のありさまをジョアン二世王に報告し、南端は嵐のために遠く流されたので、トルメントソ岬、つまり「嵐の岬」と名づけたむねを申しあげた。

すると王は、いや、せっかくインドへの門が開かれたというのに、縁起の悪い名前はよろしくないとして、エスペランサ岬、すなわち喜望峰と名を改めたのである。

本当にそれは、望みを開く航路だった。

けれどもジョアン二世王はさっそく次の大航海のしたくにかかるうちに、おどろくべきニュースを聞いて、不意打ちをうけたように感じた。

それはコロンブスの新世界の発見だった。

けれどもコロンブスは自分の発見した新世界アメリカをかたく東洋と信じ、新大陸のインディアンをインド人と信じて(それだからこそインディアンなどという呼び名をつけたのである)、インド人を見つけたとスペインに報告した。

そのときポルトガルのジョアン二世王にもおめにかかって、つれてきたインディアンまでお見せしたのだから、ジョアン二世王も、コロンブスが東洋へ一足先にいってしまったものと信じこんだらしい。

いささか気落ちがして、アフリカの南端をまわる第二回めの航海の準備を行っているうちに、一四九五年に死んでしまった。

ついで王のいとこで後継だった二十五才のマヌエル一世が立った。

マヌエルは大王といわれる人物で、かなり大胆な東洋統治に乗出した王である。

王はさっそくジアスの仕事を積極的におし進める手をうち、ジアスに命じて三隻の船を建造させた。

それは、サン・ガブリエル号一二〇卜ン、ベリオ号五〇トン、サン・ラファエル号一〇〇トンだった。

いよいよ一四九七年七月八日、サン・ガブリエル号にバスコ・ダ・ガマが隊長となり、ベリオ号にニコラス・コエリョ、サン・ラファエル号にバスコの弟パヴフ・ダ・ガマをそれぞれ船長として、食料船一隻をつれ、インドヘむかう船団はリスボンの港を出帆した。

バスコ・ダ・ガマは十三世紀にモーロ人と戦って手柄のあったアルバロ・アネス・ダ・ガマという人を先祖にした、ポルトガルの古い貴族の出というだけで、くわしい経歴はよくわかっていない。

一四六九年ごろの生まれというから、この航海に乗出したのは三十才そこそこといったところ。

彼がかつぎだされたわけは、その頃ポルトガルには同じ指揮官を幾度も同じ航路にさしむけないという方針があったことと、インドへいわゆる大物大使を送る必要があったことからして、名門貴族の中から選ばれたのだ。

ただ喜望峰をまわった経験者としてでバルトロメ・ジアスを黄金海岸のあたりまで同行させることになった。 |

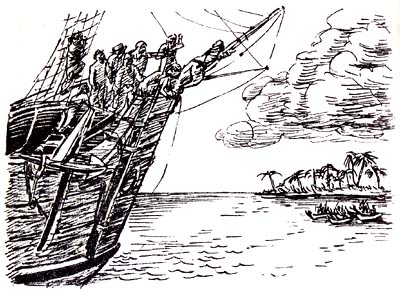

インドへの航海に出発する

バスコ・ダ・ガマ

|

7 バスコ・ダ・ガマの大航海 top

一四九七年七月八日、三隻の船はポルトガルをはなれ、はやくも十五日ごろカナリー諸島をのぞんだが、その頃から海上に深い霧がかかって、船は皆はなればなれになった。

けれどもかねて打ち合せたとおりの針路によって、その月の終わり頃にヴェルデ岬諸島の辺りで全船がおちあうことができた。

八月に入ると、船団はアフリカ沿岸を黄金海岸の方へ折れこむことを止めて、シェラ・レオネから一路大きく大洋のただ中へでて南下していった。

この頃にはポルトガルの航海術に、沿岸航海をすてて、大洋航海をする自信が備わっていたことがわかる。

そのときの航海日記の一つでは、八月二十二日に南西にあたって、アオサギのような鳥の群れがしきりに南南西に飛ぶのを見たり、クジラやイルカやアザラシを見かけたりしている。

この大洋航路が三ヵ月つづいた。十一月に入ってようやく陸地のしるしを見て、十一月七日に大きな入江に入って、水を補給することができた。ここは喜望峰のやや手前にあたるサンタ・ヘレナ湾で、ほっとして一週間ほど休みをとり、船を修理したり、あたりの土人となごやかに取引をしたりしてすごした。

「ここの土人たちは黄褐色の肌をしていて、アザラシやクジラを食べ、獣の皮を身につけて、木の枝に獣の角をすげた槍を武器にしている。」

という記述があるのを見ると、彼らの見たのは南アフリカに散らばっていたブッシュマン族らしく、またその種族がこの頃は、獣でなく海のものを食べていたことがわかる。

サック・ヘレナ湾でバスコ司令官づきのフェルナン・ベロッソという若者が、とっぴな考えをおこした。

ここの黒人たちの家に住みこんでくらしてみたいというのだ。

司令官はよせと引留めたが、ペロッソはでかけていって、黒人だちとアザラシの肉をやいて食ったりした。

けれども黒人たちはそれ以上この白人を家の中におくことを好まないらしく、とうとうベロッソは追いだされ、それもたくさんの黒人に追いかけられて、船に逃げてきた。

司令官からベロッソが叱られたのはいうまでもない。

十一月十六日、船は湾をでて、十八日に喜望峰をながめた。

今度もかなり風が強く、沖へ流されたが、ようやく二十五日にモスル湾に入ってここで十三日をすごし、つれてきた食料補給船をこわして、三隻の船に食料を積換えた。

ここにも浅黒いブッシュマンがいて、あたりには象が多いらしく、隊員は方々にその糞(ふん)を見た。

一同がこの湾にとどまるうち、ある日二百人ほどの黒人たちが周囲に集まってきた。

「彼らはさまざまな笛を、あるいは高くあるいは低く吹き鳴らし、音楽など知ると思われない黒人にしてはおどろくほど美しい和音をつくった。

そしていかにも黒人らしいおどりを踊った。

すると総司令官バスコ・ダ・ガマどのはラッパを吹き鳴らすように命じ、船の者もみな踊った。

総司令官も一緒に踊った。」 |

こういうなごやかな日があるかと思うと、その次の日にはもう戦いになった。

「その日も二百人ほどの黒人の女子供が集まってきたが、若者は武器を持ってやぶの中にひそんでいた。

黒人たちは我々が水くみ場から水を奪ったのを怒って、上陸した者を追いかけてきた。

バスコ司令官はただちに上陸して応戦することを命じた。

これは我々が強くて土人たちをうち破ることができるが、そうするつもりのないことを示すためであった。

土人たちは互いに集まって逃げた。司令官は一人も殺させないように、全員に引揚げを命じた。

そしてただ力を示す意味で、船の後ろにつけてあった二門の大砲をうたせた。

これには土人たちは皆、きもをつぶし、武器を手から離して逃げ去ったのだった。」 |

ポルトガル人たちは、この湾にパドランをたてて、十二月七日に出帆した。

まもなく風がなぎ、ようやく風がでたと思うと十二月十二日から激しい嵐となった。

一隻はゆくえ不明になってしまった。

ようやく嵐が終わって三隻が集まると、今度は、船の中の空気があやしくなってきた。

この頃気候の激しい変化によって、たとえば十二月なのに太陽が遅くまで出ていたり、寒さが激しかったりという未知の経験におびえ、また何年かかるかわからない大航海の不安に心細くなって、船乗りたちは国へ帰りたがって、暴動をおこそうとしたのだ。

幸いに一水夫がひそかにバスコに知らせてきたために、バスコは主謀者たちを捕まえて、鎖につなぎ、むちうちの刑にかけた。

もしこのような迷信ばかり恐れる水夫たちが航海術を学んだ舵手や船員を殺してしまったら、未知の海でどうしようもないのである。

バスコは船乗りを集めて、インドヘいく断固たる決意のほどを明らかにした。

十五日に陸地が見え、あくる日に、ジアスのたてた最後のパドランが見付かった。

それからほどなくインファンテ川へ入った。

美しい森があり、牛が放牧されていた。

その沿岸を進んで、クリスマス頃、数百キロも続く長い海岸線をたどった。

もう飲み水がなくなっていたので、一四九八年一月十日、ようやく川を見つげて上陸した。

二百人ほど黒人がやってきた。

足や腕にジャラジャラと銅の飾りをつけ、象牙のさやに短刀、鉄の槍と弓矢を持っていた。

一行はここで水をくみ、五日ほど休んだ。川は銅の川と名づけたが、サボラ川であったらしい。

二十二日に、茂った森のある土地に上陸すると、多くの者が体がむくみ、食べ物もとれないほど歯ぐきがはれる病気にかかっていた。

これは、新鮮なものを食べないために血の腐る恐ろしい壊血病(かいけつびょう)である。

三隻の乗組員はこの地で一ヵ月ほど休むことにした。

土人は堂々とした体つきで、腰には小さな布をたらし、女はくちびるに三つ孔をあけて、孔に錫(すず)のかけらをさしこんでいた。

ポルトガル人たちは、ここで(キリマン川かと思われる)川のそばにパドランをたて、二月二十四日に北へむかった。

海岸は美しく時々島影が現れた。

一隻が浅瀬にのりあげたとき、島から帆かけ船がでてきて、ラッパをふいて近よってきた。

見れば、明らかにイスラム教の風俗にそまったモーロ人たちがまじっている。 |

ジアスとガマの航路図

|

南アフリカの黒人地帯をすぎて、東海岸にモーロ人(ここではアラビア人)の影響のおよんだ地方にたどりついたのだ。

「このモーロ人たちの話すところでは、キリスト教僧のジョアン王は、この近くに住んでいて、このさき北方の海岸ぞいにたくさんの港をもっている。

しかし王は奥地にいるので、ラクダにのってくるだけである。………

こういう話をきいて、我々はうれしさのあまり、泣き出してしまった。

そして神に、目的地につけるまで丈夫であらしめたまえと祈った。」 |

と船乗りの一人はその気持ちを記している。

すでに三月になっていた。船は、この海岸で初めてのアラビアふうの町モザンビクについた。

この町でこれからさき、インドまでの海路を知る水先案内を求めた。

二人の案内人を船に乗込ませたけれども、アラビア商人たちが土地の領主をそそのかして、だしぬけに現れた商売がたきの、キリスト教徒の上陸の邪魔をしようとするので、総司令官は水くみ場の近くへ大砲を三発撃ち込ませたり、部落の砦を大砲で撃ち壊させたりした。

四月にその北側のモンバサの町へいってみた。そしてここでもモーロ人商人の妨害にであった。

一体、このアフリカ東岸ではポルトガル船の立ち寄らなかったキルワの港と共にモザンビクとモンバサが、アフリカと東洋をつなぐ貿易の中心地になっていたから、そこへひよっこりと西側の大艦隊が現れ、自分たちのよい市場だったところを荒すもようを見ては、アラビア商人のモーロ人たちは黙っていられない。

何とかして、ポルトガル船を防ぎ止めたいと思ったのも無理はない。

このモンバサの港で、せっかく乗りこませた水先案内人たちが船から水中へとびこんで逃げたので、三隻はこの港をはなれて、海上でモーロ人の船を見つけて、否応なくその乗組員をとらえ水先案内にしようとした。

しかしその船の中にモンバサの北にあたるマリンディの町の者がいて、大変好意を示したので、ポルトガルの船は四月十六日にマリンディの港に入り、九日間とどまった。

そして司令官は盛装して領主と会見し、領主の歓迎をうけてイブン・マージドというその頃とびきりの水先案内を世話してもらった。

もうインドまで、あと一息である。

いよいよインド洋横断をめざして、四月二十四日にバスコ・ダ・ガマ総司令官は三隻に出帆を命じた。

インド洋でひさしぶりに北極星をながめ、五月十七日には二十三日ぶりに陸地をのぞんだ。

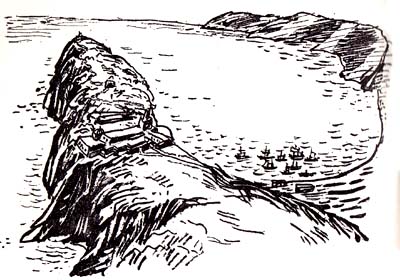

そしてついに五月二十日、この章の初めに記したように、カレクー(つまりカリカット)の港町につくことができたのだ。

出帆してこのかた、ほぼ十ヵ月をこえる長旅だったが、カリカットこそポルトガルがそこにゆこうと願っていた本来の目的地だった。

前にものべたように、ヨーロッパ人はどうしても肉を食べるのに東洋の香料が必要であるのに、原産地からヨーロッパヘくるまでに、イラフム世界の人々、ポルトガルのいわゆるモーロ人、特にアラビア商人が幾重にも関門をもうけていて、ただのような物が、宝石なみの価段に引上げられていた。

だからでどうしても自分から原産地へでかけていって、安い価格で香料を仕入れたかったのだ。 |

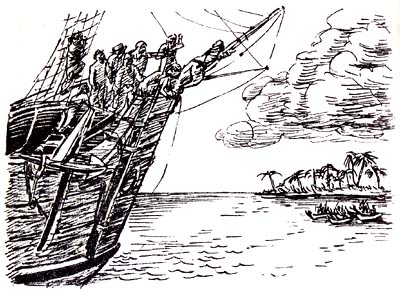

はるばるとアフリカをまわってきた船団は、カレクーの町をのぞんだ。

|

つまりモーロ人の手を通さずにすめば、これほどもうかる仕事はないわけだ。

そしてカリカットは香料の貿易港として西岸第一の名があり、海の王の国とさえいわれて、ヨーロッパにもその名がとどろいていた。

けれども、このインドの貿易中心港にもアラビア人はたくさん移り住んでいて、四千軒以上のイスラム居留地さえできていた。

その港ヘヨーロッパから初めての船がそれも三隻も堂々と入ってきたのだ。アラビア人のおどろきも無理はない。

そしてこの時から、イスラム中心の世界史は終わって、ヨーロッパ中心の新しい歴史が始ったと考えることもできる。

バスコ・ダ・ガマはさっそくカリカットの王侯に二名の部下をさしだして、こういわせた。

「我々は西の国々で一番強いキリスト教国のポルトガルの王から、香料を買うようにつかわされた大艦隊の一部である。

嵐のために、五十隻のうちようやく三隻この地にたどりついたので、ご便宜をお願いしたい。」

と、大法螺(おおぼら)をふいて威厳をはり、ボロボロの長航海の疲れをつくろってみせたのだ。

五月二十八日、バスコは王に会うために十五人の部下を従えて、王宮を訪れた。

一行は大いに着飾り、ボートに大砲やラッパや旗をのせて上陸すると、道を埋める群集である。

輿(こし)にのり、川では舟にのって、ヒンズー教のお寺に案内された。

ここをキリスト教の教会と勘違いして、ひそかに神に祈りをささげ、ようやく宮殿についた。

道路の大群集をせきとめて武装兵二千が道をつくる中を、次々に四つの扉をあけて中へとおった。

王はソファにあおむけに横だわっていた。

司令官はうやうやしく礼をして、だされたメロンのような果物を食べたが、その間、王はじっとバスコ・ダ・ガマを見つめていた。

やがてバスコは、ポルトガル王の親書を直接正に手渡したいとのべて、別室で、友交と通商の望みを記したマヌエル王の手紙をさしだしながら、このたびの航海のわけ、キリスト教徒の王をさがすことと、この地で香料を買うことを王に願った。

バスコの印象では王はわかってくれたように見えた。

しかし王宮の長官たちと、それをけしかけるアラビア商人たちはポルトガル人にさまざまな妨害を試みた。

一体に、バスコは国王の忠実な家来で、その命令を地味に一心に行うという人間であったらしく、どこにも天才的な感じはない。

乗組員を罰するときは手かげんせずに、からうちをくわえ、反乱がおこると見れば、すぐ手をうってしずめてしまう。

そのようなバスコにも二つのこっけいな話が伝えられている。

カリカットの王に取り入ろうとして務めたバスコ・ダ・ガマは五月二十九日、王への贈物を用心してえらんだ。

十二枚の帯、真赤な頭巾四枚、帽子六個、サンゴ玉の首飾り四個、焼物鉢六個、砂糖一箱、油の樽二個、蜜入りの樽二個、以上の目録を王の進物係のモーロ人に示した。

ところが、モーロ人たちはあざ笑って、

「これはイスラムの貧しい商人の王への贈物にもおよばない。金はないのか。」

と、つっかえした。バスコはすっかりしょげかえった。しかしおしかえして、

「自分は商人ではなくて、使節だ。

金などはないが、これらの品物は友好のしるしで、ポルトガル国王のものではなく、私の持ち物からえらんだにすぎない。

今度わが国王が私をさしつかわされるときは立派な物を持ってくる。

これが不満なら、贈物はしないでおこう。」

といった。モーロ人たちはとてもさしだせないと主張したのでで、バスコは船にひきこもって、トランペットをふかせて、ふさぎこむ気持ちをなぐさめたのである。

もちろんモーロ人たちは、これからの商売仇になるに違いないポルトガル人を、なるべくインドに深いりさせずに追いはらおうと、あの手この手を使ったわけなのだが、初めて東洋を訪れたヨーロッパ人のバスコ・ダ・ガマ司令官には王と直接に話をつける方法がなくて、そのことで日夜悩んだであろうと思われる。

王宮に出かけるときに馬が用意されたが、鞍がおいてないので乗らずに、駕籠(かご)を用意させたところにも、バスコの見栄(みえ)があった。

ポルトガルの代表として、裸馬に乗るわけにいかなかったのだ。

二度めに王に会うと王はバスコに、「ポルトガル人は海賊だという噂があるが、まことか」と聞き、

「宝石や人間を捕えにきたのではないか」と訊ねた。

司令官は、「モーロ人はポルトガルの敵だから、そう言いふらすのだ」と弁解して、あくまで平和な通商をもとめた。

王もわかったようで、ようやく通商を許した。

しかし、まだ妨害は続く。

五月三十一日、バスコは王宮の長官とモーロ人たちのみちびきで、海岸の一軒の屋敷に閉じ込められてしまった。

モーロ人がインドの長官たちをそそのかして、司令官を殺させようとたくらんだのだ。

いくら頼んでも船に帰されないで、バスコはやむなくそこで数日をすごした。

彼は、船に連絡して町を砲撃させようかと思ったが、それでは相手に自分を殺す口実をあたえるようなものだ。

気をおちつけて一つの計画を考えた。まず船の商品をとりよせることにした。

六月二日、商品がとどくとバスコは自分の閉じ込められている屋敷を商館にかえ、商取引だけが目的であることを、カリカットの人たちにはっきり示した。

こうして、商館長をそこに残すことで、バスコはようやく船に帰ることができた。

バスコは危機をまぬがれたものの、商品を安く売ってカリカットの町の香料を仕入れ、船に積込んでから、再び王に使いをたてた。

王は不機嫌そうに、早く帰国せよといわんばかりの態度を示した。

そして、使いにたったジオゴ・ジアスは商館から人質としてつれさられ、商館の商品は掠奪された。

そこで司令官は、港外のインド六貴族とモーロ人十九人を捕えて、ジアスを引換によこせとかけあった。

やがて、王宮につれていかれていたジアスが、王からシュロの葉に交易を許す文書を記したものを手にいれて、船にもどされた。

ジアスの許されてきた八月二十七日、司令官はカリカットに例のパドランをたて、モーロ人や貴族を引換に返してやった。

カリカットでの役目は終った。

しかし今度くる時は、イスラム教徒を追払って、この町をきっとポルトガルのものにしてみせると、バスコは決心した。

そして八月の末にカリカットをはなれ、九月のうちに北方のカナノルの町でさらにショウガやコショウやニッケイなどを買いこみ、ゴア近くの島々に立ち寄って、モーロ船八隻を砲撃して沈めた。

カリカットからポルトガル船をおいかけてきた船であった。

その頃四十才ぐらいのキリスト教徒だというヨーロッパ人らしい男が船にやってきて、うまいベネチア語で、バスコに話しかけた。

子供の頃にインドヘきて、ここのモーロ人につかえ、イスラム教徒だと偽っているが、ヨーロッパがなつかしいあまりに主人のところを逃げ出してきたという。

ペラペラしゃべる話を聞いているうちに、つじつまのあわないところがでてきたから、捕まえてむちをくらわせると、ひとたまりもなく白状した。

海賊の手先になって、この船をうかがいにきたのだ。

けれども身の上は確かにポーランド生まれのユダヤ人だったので、司令官はその男を許しし、ポルトガルヘつれていくことにした。

この男はのちにバスコの名をもらって、インド貿易に働いたということだ。

こんな事件のあったインド沖の島(アンジージーウ諸島らしい)を十月三日に出帆して、インド洋を横断するのに、およそ三ヵ月かかった。

そのために一同は再び重い壊血病にかかって、死んだ者が三十人もでた。

そのほか今までに三十人あまり死んでいて二隻の船を動かす者は七、八人しかいない。

あと十五日も凪(なぎ)がつづけば、みんな死んでしまうだろう。

どうかおめぐみをと神に祈ると順風がきた。

それでようやく一四九九年二月初めにアフリカ東岸を見かけた。

岸に近よれないほどの嵐にもまれる。

ついで海賊には襲われるで、一同はヘトヘトになって、二月九日にマリンディにたどりついた。

この町はあいかわらずポルトガル人たちに親切だった。

ここの五日間の休みで一同はすっかりよみがえった。

それにしても数少ない乗組員では三隻の船を動かすのが無理だったから、サン・ラファエル号をこわして焼きすてることにした。

その船の船荷を二隻にうつして、乗組員をそれぞれ振分けると、さらに五日間の休みをとった。

三月三日には、パドランのたっているサン・ブラス湾(モスル湾)にたちより、そこでたくさんのアザラシをつかまえて、その肉を塩づけにしたうえ、西風を待って三月二十日喜望峰をまわった。

今までの暑さにくらべてもう弱った体にたえられないほど寒さがこたえた。

でもここまでくればあとは北へのぼるばかりだ。

よく見知ったアフリカ西岸のあちらこちらに立ち寄って、水を補給したり一休みしたりしながら、サンテャゴ島についた。

ここでバスコ・ダ・ガマ司令官は一隻を先発させることにした。

自分の船には弟のパウロが乗っているが、喜望峰をまがったころから目に見えて体がよかったので、弟を休ませるためにバスコはテルセイラ島で船をおりた。

けれどもその島でパウロ・ダ・ガマは息をひきとり、島のサン・フランシスコ寺院にほうむられた。

バスコ・ダ・ガマとわかれたコエリョの船は、一四九九年七月十日にリスボンの少し手前につき、それからほぼ二ヵ月遅れた九月十八日、ポルトガルの国中をあげた出迎えのうちに、司令官バスコ・ダ・ガマの旗艦はリスボンについた。

彼は伯爵にのぼせられ、インド洋提督に任ぜられた。

無事に帰った部下も皆、重く賞せられ、その歓迎ミサはマヌエル王によって催(もよう)され、エンリケ王子の志だったことを神前に報告して、神と航海者王子を讃(たた)えたのだった。

バスコはこの後、二度インドにでかけた。

一度は一五〇二年に土民の反乱をおさえて二十隻の大船団でカリカットを攻撃し、ポルトガルのインド支配権をゆるがないものにした。

そして最後は、一五二四年、インド副王に任ぜられてその地にでむいたまま、コーチンで病にかかり、十二月二十五日にこの世を去った。

まことにインドをポルトガルのものにするために生き、また死んだ半生だった。 |

バスコ・ダ・ガマの紋章

|

top

**************************************** |