|

****************************************

Index 概要 エリクソン エンリケ王子とパスコ・ダ・ガマ コロンブス マジェラン クック

|

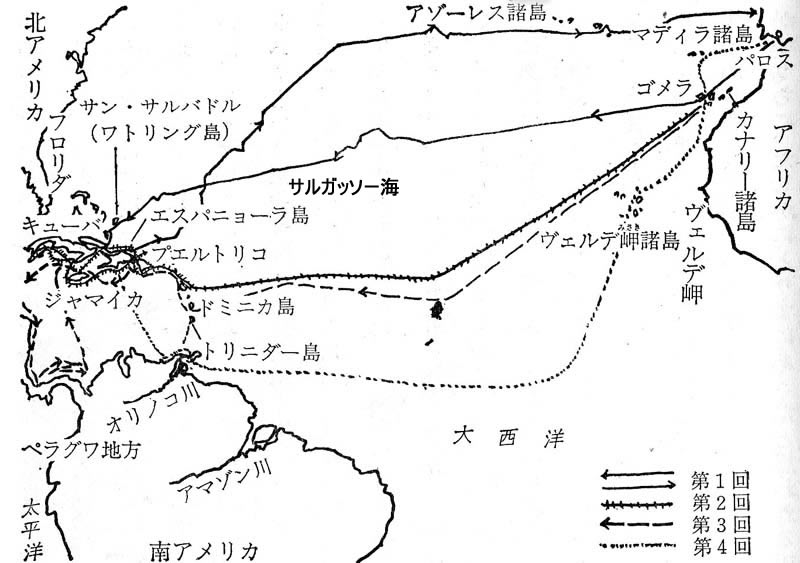

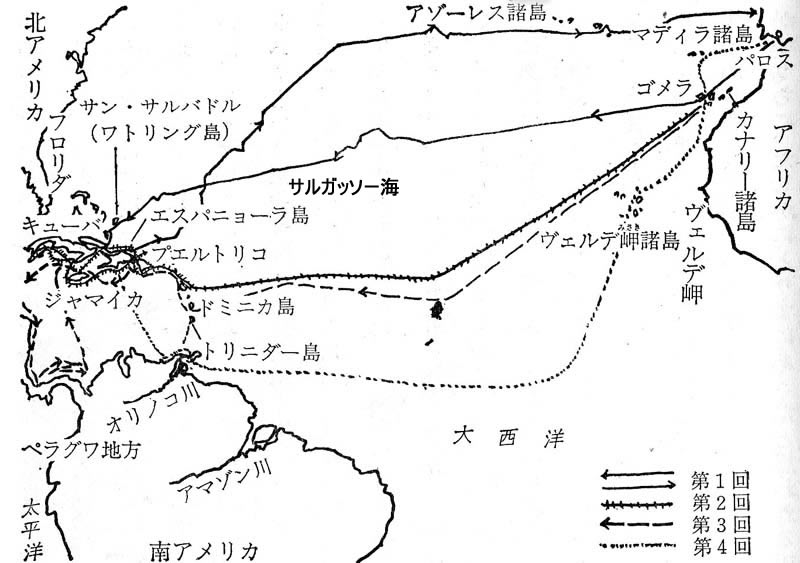

コロンブスの4回にわたる航海のあと

|

1 西回り航路の夢 top

エンリケ王子のおかげで海洋王国となったポルトガルは、その発見のくわしいところを秘密にして、海図はもとより、アフリカ沿岸のようすをよその国へもらさないように努めていた。

けれどもポルトガルがはじめた未知の海への大胆な発見航海の噂は、もちろん、たちまちのうちにヨーロッパにひろまり、ヨーロッパのキリスト教国の注目の的となった。

そして多くの国々の使節や航海者がイベリア半島の港町リスボンなどに集まって、さまざまなニュースを受取り、新しい知識を学んでいた。

イタリア生まれの航海者コロンブスという背の高い議論ずきな男がリスボンの町にいて、あのジアスが喜望峰を回ってポルトガルヘもどり、王宮で帰国報告を行った時には多くの人々の間にまじって熱心に聞き耳をたてていたという。

クリストファ・コロンブスというのは、この人のもとの名前をラテンなまりにして英語ふうに読んだよび方だが、イタリアではクリストフォロ・コロンボというのだし、この人がつかえたスペインではクリストーバル・コロンという。

彼の小さいときのことはよくわからないが、なんでも一四五一年の秋に北イタリアのジェノバの毛織り職人の子として生まれたらしい。

男の兄弟は五人でクリストフォロはその真中にあたり、三男だったようだが、兄たちのことはよくわからず、四男のバロスロメー、五男のディゴスの弟たちのことだけは、あとで探検に呼び寄せたりしているので、知られている。私はここでは、わが国で普通に知られているクリストファ・コロンブスの名でこの人をよぶことにする。

ジェノバで育ったコロンブスは、長らく天下第一の港町だったその土地の影響もあって、早くから船乗りとして海にでていたと思われる。 |

コロンブス

|

一四七七年、つまり彼が二十六才の時に、ポルトガルのリスボンにうつり、この港で航海術と地理・天文を学んでいたが、そのうち、もとイタリア貴族の出で、いまはリスボンの名家の一つになっていたペレストレロ家のフェリパ・ムニスという娘と結婚して、八一年、長男ディエゴをもうけた。

ジェノバにいたときからコロンブスは、有名なマルコ・ポーロの東洋旅行記を読んでいたことと思われるが、すでに二百年も前に遠く中国へ旅行したイタリアのこの商人の物語のなかに、日本がとくに黄金にとみ、屋根の瓦まで金でできているようにのべてあるのを知っていて、はげしく東洋への夢をかきたてていたに違いない。 |

|

その折も折、今までの地理の知識では、地球の南の端までつづいていると教えられてきたアフリカの南方が、ポルトガルの科学的な羅針盤航法によって、喜望峰という岬であることが確かめられた。

こうなればアフリカ回りの東洋ルートは、まもなくつけられるものと考えられるようになった。

けれども、この四角い顔をしたたくましいイタリア出身の船乗りはポルトガルの行っている南下ルートと、まるでちがったルートによって、東洋へ近道できるという夢を、ずいぶん前から胸の中に育てていた。

その夢の原因はイタリアの学者パオロ・トスカネリ(一三九七〜一四八二年)がふきこんだ。

地球が一つの丸い玉であって、東の国へは西へ回っていけばかならずいけるという。

その頃にしてはまるで思いきった新説なのだった。

コロンブスはトスカネリが一四七四年にフィレンツェから、リスボンのある貴族へあてて書いた手紙を、大事に書き写して持っていたが、それには

「香料の国(インド)へゆくにでギュア(アフリカ)を通る道よりももっと近い海の道があることを、いつかあなたと話しあったことがあった。………

私は大地を表わす球でこのことをよく示せると思うが、この道を海図にえがいてみた。………

香料のあるこの東方の国を、私は西方の地とよぼう。

なぜなら、その地方は上の方の陸路をたどれば東へ東へといかなければならないが、下の方の海路を反対に西へ西へと進めば、かえって見い出されるところだからである。」 |

と書かれていた。

コロンブスはこれを繰返し読んでは西回り航海による東洋への道を信じていった。

そして一四八一年頃、コロンブス自身がトスカネリに手紙を書き、トスカネリから海図とその説明を受けて、それは動かすことのできない強い信念となったのである。

それまでは、コロンブスはただの船乗りだったが、この時から発見者となったともいえるだろう。

コロンブスはさっそくまずポルトガルに働きかけて、西まわり航海にだしてもらいたいと願った。

しかし一四八四年の末頃、ポルトガルの国王ジョアン二世は、コロンブスの願いをしらべ、すでに自分の国ではアフリカ回りを目前にしていたために、コロンブスの申し出を断わった。

同じ年のうちに妻のムニスを病気でなくしたコロンブスは、ポルトガルに見切りをつけて、おなじイベリア半島に新しい国づくりを初めていた隣の(のちにスペインという国になるはずの)国に、息子ディエゴの手をひいて流れていった。

それから七年のち、一四九一年の夏のある日、すっかりみすぼらしい旅姿になったコロンブスが、白髪頭になって男の子の手をひき、スペイン南部アンダルシア地方のサンタ・マリア・デ・ラ・ラビダ修道院に現れた。

持ちものといっては腰の皮帯に書類入れのふくろをつけているばかり、食事をとり一夜の宿を求めたが、この一晩がコロンブスの運命の分かれ目だったとは、まだ当人にもわかっていない。 |

ラ・ラピダ修道院に現われたコロンブスは、

こじきのようだった。

|

ラ・ラビダ修道院というのはチント川のほとりの丘の上にあって、すぐ北側にスペインの港町パロスを見おろすことのできるところで、よく船乗りが航海のあとさきに訪れるところだった。

そのときの修道院の院長フワン・ペレスという人は、はからずもスペインのカスチリャ女王イサベラのざんげ聴聞僧(ちょうもんそう)をつとめたことがあり、女王からたいそう信用されて、いろいろな相談にあずかる人であった。

そのペンス修道院長がコロンブスの大航海の計画を聞いて、これは見込みのある話ではないだろうかと思ったのが、つまりコロンブスの運命の転機だったのである。

ところでコロンブスが十年も暮らしていたポルトガルを去って、望みをつないでやってきたその頃のスペインとは、どんなところだったろう。

一四六九年にカスチリャの王女イサベラと、アラゴンの王子フェルナンドとが結婚して、二人がそろって一四七四年にスペインの王座につき、信仰厚いカソリック両王とよばれるようになった。

イサベラ女王はそれまで七百年もの間イベリア半島を支配していたイスラム教のモーロ人を、何とかしてすっかりおいはらって、隣のポルトガルのようにまとまりのあるキリスト教国にさせたいと願っていた。

しかし、モーロ人たちはイベリア半島の中で最後のよりどころとして、一二三八年からグラナダにグラナダ王国をきずき、すばらしいアルハンブラ宮殿をたてて、イサベラとフェルナンドの軍がうちよせても、巌としてさからっていた。

そんな国内のありさまだったから、よそ者のコロンブスが戦乱の国の中をうろついても、計画が聞かれるどころではない。

その間に一度は願書がとおって、王室の委員会にかけられたこともあるが、コロンブスのいうことは、あまり確かではないということで聞き届けられなかった。

そのうちにコロンブスはコルドバでベアトリス・エンリケス・デ・アラーナという娘を二度めの妻として、八八年にはフェルナンドという次男をもうけた。

時々スペイン王室からはお金をもらうが、計画がとげられないのでは仕方がない。

とうとう長男を、パロスの近くの町ウェールバにいる従兄弟(いとこ)のところに預けてからフランスヘいってみようとして、その途中ラ・ラビダの修道院によったわけなのだった。

フワン・ペレス修道院長は、コロンブスの話を聞くと、パロス一番の金持ちの船乗りマルチン・アロンソ・デ・ピンソンをよんで、その意見もたずねた。

そして、これはぜひイサベラ女王にコロンブスを会わせ、その話をじきじきお耳にいれて、大きな見込みのある計画を取上げていただかなければならないと考えた。

ペレス神父は、コロンブス親子をラ・ラビダにとどめて、大急ぎでダラナダにむかった。

さきにのべた通り、スペイン軍は総力をあげてグラナダのモーロ人をせめている最中で、イサベラもフェルナンドも、その陣中にいたのである。

ペンス神父が願い出てから何週間かがたった。

ある日、女王の使いが修道院に現れ、コロンブスの計画をもう一度王室委員会で取上げることになったから、コロンブス自身が説明書を持ってグラナダにくるようにと、申し伝えがあった。

グラナダの西サンタ・フェの小村には、スペイン軍の陣地がきずかれ、あわただしい兵馬のゆききにごったがえしていた。

九一年の年の暮れにかけて、大がかりな攻撃が幾度となく繰返され、ついに敵将ボアブディルから急使がたって、一四九二年の一月二日、グラナダは降参した。

八百年にわたる長い戦いは終った。

アルハンブラ宮では緑色の地に銀色の三日月を描いたイスラム教国の旗がおろされ、キリスト教国をしめす赤い十字架の旗がかかげられて、ようやく統一イスパニア(スペイン)というキリスト教国がフェルナンド王とイサベラ女王のもとに誕生したのである。

平和を取戻したスペイン王室では初めて、コロンブスの計画をまともに取上げる委員会が開かれることになった。

この計画についてイサベラ女王は心を動かしたが、フェルナンド王をはじめ有力な家臣はみな反対を唱えたので、委員会はグラナダ戦争にかけた国費の赤字を理由として、再びコロンブスの願いをしりぞけることになった。

実をいえばもう一つ大きな反対の理由もあげられた。

もし願いを取上げたさいは、スペインの二人の君主はコロンブスの大きな条件を、飲まなければならなかったのだ。

その条件というのは――コロンブスは、新しく発見される島々や大陸の総督、副王という一番えらい位に自分がなること、その土地からあがる儲けの十分の一をいただくことを主張していたのだ。

最高の貴族の位をくれというのもですぎた話だし、孫子(まごこ)の代までその位をつがせるのは、ますますもって困る。

なによりも、儲けの十分の一をみずからの収入にしたいというのは、いくらこの国の国情を知らないよそ者とはいえ、だいそれた要求といわなげればならない――、

こうして委員会は、コロンブスの願いを聞く気になれなかったのである。

コロンブスはペンス神父に会って、その心づくしを感謝し、これからフランスへいくつもりだといって、グラナダを去っていった。

そのゆく手がコルドバをとおっていくのだと知ると、ペレス神父はただちに、もう一度スペイン王家を動かしてみようと考えた。

王室財務官ルイス・デ・サンタンヘルが、まえからコロンブスの考えに注意をはらっていたのを彼は知っていた。

ペンス神父はサンタンヘルを訪れて、コロンブスが立ち去ってしまえば、スペインにとっては、ポルトガルをしのぐ発展のチャンスも失うことになるだろうと説いた。

サンタンヘルはただちにイサベラ女王にお目通りを願って、コロンブスの条件を飲むことなどは、その航海で得られるかもしれないものにくらべて、ごく小さい代償でしかないことを、女王の前で熱心に説いた。

サンタンヘルの意見を聞くと女王は私財をなげうって、この計画をすすめる決心をきめた。

「私の宝石箱を空(から)にしても、あの男のいう日本の黄金やインドのコショウは手にいれる必要がある。」

こう思ってイサベラ女王は、ただちに急使をたてて、コロンブスを追わせた。

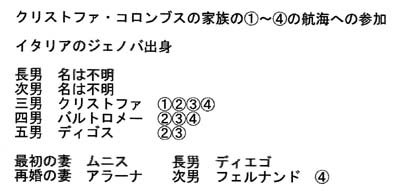

コロンブスが女王の急使に見い出されたとき、彼は山地にかかる小村の村ざかいの橋のてすりにもたれて、目の下を流れる川の激しい春の雪どけ水を、ぼんやり眺めていたところだった。 |

グラナダを立ち去ったコロンブスは、

ある橋のたもとで急使をむかえた。

|

2 行けども行けども海ばかり top

一四九二年四月、サンタ・フェ村にとってかえしたコロンブスは、さっそくカソリック両王との間に協約を結び、それから再びラ・ラビダに戻って大航海の仕度にとりかかった。

三隻の船がえらばれた。

旗艦とするサンタ・マリア号は、のちに新大陸の沖で失われたために、いまでは想像するよりほかにないが、おそらく百トン積みぐらいのカラベラ型の船だったろう。パロスのマルチン・ピンソンの持ち船だったのを、提督ののる船にしたてた。

三本マストの中央のメインマストは船の長さ(ほぼ二十五メートル)より高くそびえ、大きな角帆を二段に張る間に、鳥かごのような見張り台をのせている。

前後のマストはメインマストの半分ほどの長さだが、船の舳先(へさき)と艫(とも)が三階建ての倉庫や船室をもつ前檣楼、後檣楼になっていて、その上に立てられている。

前檣楼の上には船長の見張りする司令部があって、羅針盤があり、後檣楼の下に汽船の艫(とも)からつきでている大きな舵の先があって、その長い舵の軸木を動かすのは、ずいぶん力のいる仕事であった。 |

旗艦サンタ・マリア号、

他にニイニャ号、ピンタ号の三隻で大西洋横断に出帆した。

|

またこの舵取りの付近にも、大きな船になれば大抵第二の羅針盤を備え付けていることが多いが、百トン以下になれば、羅針盤のないこともある。

スペインのしきたりでは、大きな船にはキリスト教の聖人の名をつけることになっていたから、もう一つのカラベラ船も、はじめはサンタ・クララ号というのだったが、これはもっと簡単に子供という意味のニーニャ号と名をつけかえた。

ニーニャ号の長さは二十メートル、六十トンづみの、三角帆をつける三本マストの軽い船で、これにはマルチンの弟ビンセント・ビンソンが乗込むことになっていた。

もう一隻の中位のカラペラ船は旗艦につぐものとしてマルチン・アロンソ・ビンソン自身が乗込むことになった。

この船はピンタ号、つまり美人というあだ名で、三本マストに四角の帆をあげ、前檣楼(ぜんしょうろう)と後檣楼を高くあげた七十トンづみのその頃よく見かける代表的な形のものであった。

|

サンタ・マリア号を中心とする三隻は、ならんで未知の大洋にでた。

|

スペインの大航海の基地、パロス港(スペイン西南の港町)

|

一四九二年八月三日金曜日、サンタ・マリア号を頭とする三隻のカラベラ船は、日ののぼるすこし前に錨をあげ、帆をたらしたままパロス港を出帆、チント川の朝の引潮にのって、ただちに左側にラ・ラビダの丘をあおぎ見ながら、八時には海へでていた。

三隻にのる者は百二十人、政府からの警備長としてドン・ディエゴ・デ・アラーニャがいたが、サンタ・マリア号にはかなり札付きの無法者たちが、賞金目当てで乗込んでいたようである。

船は調子よく強い風にのって走り、日の暮れまでに七十キロ以上進んだとみて、そこから南西にカナリー諸島の方へ舵をとった。

二、三日は調子よく走り、平均百五十キロ以上は進んだ。

とはいえカナリー諸島まではすでにエンリケ王子が開いたよく知られた航路である。

ところが、六日には早くもピンタ号の舵がはずれがちだという連絡があった。

これはこの船の船主がたくらんだことか、乗組員が本国に帰りたくてしかけた計画かわからない。

しかし、これくらいのことでは、やっとの思いで念願の海へのりだしたコロンブス提督の考えをぐらつかせる理由にはならなかった。

コロンブスはどうしてもカナリー諸島の一つへ寄って舵を修理していこうという命令をだし、なおも幾日か走り続けて、八月九日にピンタ号はグランド・カナリー島に入った。

ここで舵の修理や食料や水の補給で月末まですごし、他の二隻もゴメラ島で休んで、ピンタ号のくるのを待った。

九月二日、ピンタ号は新しい四角帆を張って、ゴメラ島のサン・セバスチャンに現れ、三隻が出帆の仕度を整えたうえ、いよいよ九月六日の朝、未知の大洋へむかって船出することになった。

船はテネリフェの荒れはてた火山がドッと火を噴上げて、ただれた熔岩を流すありさまを見た。

そしてフェロ島の小さな姿が後ろに消えてからはどす黒い波のはてしない広がりにわけいった。

西へ、西へ、しかし北東の激しい風がふき、ほとんど船足のはかどらない日もあった。

ようやくにして調子を取戻して三百キロ進んだ日もあったが、コロンブス提督は航海の長びくのを乗組員があやしみださないように、何割か内輪に行程を発表することにしていた。

提督はいつも船首に立ってゆくての西方をにらみ、昼は太陽の位置をしらべ、夜は北極星の高さと小熊座の外側の二星間の動きをながめて、舵取に注意をおこたらなかった。

このあたりで、その頃のスペインの船のしきたりのいくつかを紹介したい。

船の時間は前檣楼(ぜんしょうろう)の当直室の梁(はり)につりさげた砂時計によって計られていた。

つづみの胴のように真中のくびれた砂時計の下のふくらみに、砂がたまり終わると三十分という。

半時間計りの時計を、いつもボーイが見張っている。

そして上の砂が下にうつり終わるたびに、かたわらの鐘をならす。

そして砂時計をひっくり返しにして、再び砂を移す仕組である。その八回が一当直になっていた。

鐘は一点から八点まで叩かれるから、その当直制のしきたりが今日も多くの船の勤務にうけつがれているのである。

またその頃の船は、風のゆるやかな時は三ノットから五ノット、上々の時は十二ノットだせたという。

サンタ・マリア号は少なくとも日に三百キロは平均して進む力があったようで、軽いニーニャ号やピンタ号はそれを上まわったと思われ、時に十一ノットは出しただろう。

おもしろいの汽船には聖歌をうたうボーイがのっていたことで、朝あけどき、日暮れどきには、全員が主の祈りやアペ・マリアをとなえた。

そればかりか、砂時計の半時間おきごとにボーイはたとえば次のような歌をうたう。

「五点鐘いまなりぬ。六点鐘へとときはうつろう。ときはすぎゆき、船足いそがん。」

または、

「八点鐘いまなりぬ。当直かわるべし、神のみむねで、船旅ことほがれん。」といった具合。

こんな単調な日ごと夜ごと、大海原のほかに見るものもなく、食べるものは塩づけ肉と水気のない煉り粉の焼物ばかりでは、どんな者でも嫌になってしまう。

まして、スペインの船乗りたちはポルトガルのように海を恐れないための訓練をつんではいなかった。

どんな怪物や魔の場所に出会うかもしれないという怖れにおののいていた。

コロンブスにしても、この航海の報告書に「怪物には一つも出会いませんでした。」というような文句を記さないわけにいかなかったのである。

そのうえ、よその国の提督がどんなところへつれていくか、しれたものではないという不安も乗組員たちにはあった。

九月の半ば、海は晴れて大きなマストの破片が波間にただよっているのを見かけたり、アザラシや大カモメなどのような海鳥を見かけた。

うらうらとし九十五日、コロンブスは

「もしナイチンゲールの鳴声でもしたら、アンダルシアの春といっても間違いない。」といった。

船の中には、ニワトリや、船乗りの飼い鳥がいないことはなかったが、だれでも早く陸を見たかったであろう。

その夕方、大きな緑色の海草がかたまって流れてくるのを見た。

そのあくる日になると、流れただよう海草はしだいに数をまして、海流にのっておびただしくなり、さらに進むにつれて海草の原というようになった。

夕方には海面はどこもあぶくの着いた緑の海草でおおわれ、夕焼けの光をうけて、へんに気味が悪い茶色に輝いた。

あくる朝、マストの見張りから見ると、はや一面の海草の草原のようで、海面のところどころが湖のように光り、船の通った跡が三本の帯のように長く続いている。

風がなぎ、羅針盤も少し狂っていることがわかった。

提督はこの狂い方にびっくりしたが、船乗りたちには、つとめて陸が近いと説明して聞かせた。

次の日ピンタ号が少し急いで先頭にたった時に、白い鳥の群れがたくさん西へ飛ぶのを見た。

その次の日には、陸をあまりはなれないカツオドリが一羽飛んできたし、そのあくる日もつづいて三羽、船におりた。

その頃は、風が少しふくかと思えば凪(なぎ)となり、帆がたれて船がとどまっているうちに少しずつ風がふいて、帆がまたふくらむというような状況で、まことにたよりない。

船員の間では、ひそかに何かささやきあう者が見えはじめた。 |

藻草が不気味にひろがったサルガッソー海にでる

|

九月二十五日、提督はほかの船の船長、つまりマルチン・アロンソとその弟ビンセントをサンタ・マリア号に呼び寄せた。

コロンブスは船長たちと船の位置を確かめ、この先の予定をたてて、磁石の狂いについて話しあった。

やがて船長たちは帰っていったが、ここであらためてコロンブスは全船員に、陸地を見つけた者には一万マラペジイ(このかぞえ方はモーロ人からうけついだお金のよび方で、一年をらくにくらせる金額だったのだろう)をあたえることとすると告げ知らせた。

その日の夕方。ピンタ号から合図の大砲がなって、

「陸だ!」という声がした。

どの船の甲板にも人が群らがって、ピンタ号の船乗りのさししめす南西の方角をながめた。

夕やけのなかに遠く見えるかたまりは――、あれは陸か?

人々は陸だと考えて、対子をふってばんざいをさけんだ。

提督は全員を集めて、「いと高き神に栄えあれ」の褒歌(ほめうた)を唱えさせた。

それから陸地にむかって帆をちぢめて接近していった。

しかし、水深を計りながら進むのだが、いくらたってもおもりの鉛は水底にとどかなかった。

やがて夜があけた。いよいよ日がのぼってみると、水平線にはなにもなかった。

うねうねとつづく海のはてには空ばかり、ピンタ号は雲とそこにあたる夕日を陸に見間違えたのだった。

この日は百五十キロほど進み、海はおだやかであったが、一同の失望は何としてもかくせなかった。

二十六日から六日の間、風がおちた。

船はようやく六百キロ進んだばかり、船乗りたちはあたりはばからず、ブツブツ言いはじめた。

「もう俺たちは悪魔の手につかまっていて、スペインはますます遠ざかり、どこまでいっても陸がないばかりか、食べ物も水もなくなって死ぬだろう。

それもみな気違いのジェノバ人(コロンブスのこと)のせいだ。船をもどさせよう。」 |

そんな声も方々で聞かれるようになった。

けれども幸いに、十月にはいって風がふきだした。

六日にマルチン・ピンソンが船を近よせてきて、針路を西南に変えないと日本へいけないのではないかと声をかけてきた。

コロンブスには、ビンソンが途中で日本を見過ごしてきたと考えているのではないかと思われて、自分も少し不安になった。

なにしろひたすら羅針盤をたよりにして西へ西へときたはずなのに、途中で磁石が狂ったのを知っていたからである。

十月七日、日の出頃、先を切っていたニーニャ号が、マストの先に旗をかかげ大砲をうった。

どの船からも緊張した目が陸をさがしたが、一向に陸地のかげも見えない。

鳥の大群が北から南西へ飛びたつのが見えただけである。

鳥は陸地のねぐらをさして飛びたったかもしれないと考えて、提督は西南西に針路を変えてみた。

十月十日になった。その日、旗艦では事件がおこった。

長い船旅の経験がないのに、三十一日間も陸のひとかけらも見かけないできたスペインの船員たちには、もう我慢ができなかった。

一同の不安は、幾度もだまされた幻(まぼろし)の知らせが、間違いとわかるたびごとに、いっそうつのっていた。

そして今あちこちでかたまりとなり、それがまとまって大勢の集まりとなった。

彼らは前檣楼の前につめかけて大声でさけび、提督に船をスペインに帰せとうったえはじめた。

「俺たちは今まで提督さんのいう通りになってきたが、いくら西へむかっても、何もないじゃないか。

この航海はインチキだ。あんたは夢を見ているんだ。引き返せ! ぜひともスペインに引き返せ。」 |

しかしコロンブスはたじろがなかった。

彼らに対して言葉をつくして元気づけ、どれほど西へきたかを海図でしめした。

この航海のあとに手にはいる利益の大きさを説いて聞かせた。

| 「私は、かならずインドの国々へたどりつく。そこにつくまでは船を進めなければならないのだ。神のお力によって!」 |

――とはいうものの、結局、提督もあと三日だけ航海をつづけるという制限を認めなければならなかった。 |

つめかける船乗りたちに、あと三日まてと言い渡した。

|

3 陸が見えた! top

十月十一日、海はこれまでになく荒れた。けれどもコロンブスは、帆をちぢめさせなかった。

そればかりではない。どの一人もおこたらずに前方を見つめよと命じた。

そのうちに幾度か、海からいろいろな物を拾いあげた。不思議な刻みの付いた棒、実をつけたイバラなどだった。

夜になった。空は雲なく晴れ、おそい月がのばった。

十時ごろ提督ともう一人水夫が、同時に、前方に遠くロウソクのまたたくような灯りを見たと思った。

しかしほかの者に聞きあわせてみても、なにも見えないという。

それではやはり、期待のあまりの幻だったのだろうか――。

しかし、真夜中の二時、八百メートルほど先頭のピンタ号から信号があがった。

信号をあげたのはロドリゴ・デ・トリアーナという水夫だった。

陸だ、陸が見えたのだ。何か前方に白い崖のつらなりのようなものが月光に輝いていた。

「陸だ! 陸だ!」と、どの声もいった。

今度こそ本当だった。しらじらと夜があけてきたとき、その小さな島が姿を現していた。

船はその島の南の岬を回って環礁をぬけ、西岸に回った。

浅い入江に入って水深五ひろを計る辺りに船をとめ、錨をおろした。

一四九二年十月十二日の九時ごろである。

コロンブスは第一級の礼装をして鎧をつけ、真赤なマントをはおり、右手にスペイン王旗を持ってボートにのった。

マルチン・ピンソンとビンセント・ピンソンの二船長もそれぞれ、緑十字のキリスト教徒国の旗を持った。

その旗の十字の左右には王と女王の頭文字がぬいとりしてあるものである。

はじめて発見した島のなぎさに上陸して、神と王の名で占領を宣言した。 |

コロンブスが着いたのは、アメリカ大陸東側の西インド諸島で、

最初の上陸点はサン・サルヴァドル。

|

ボートの底が大地にふれるやいなや、コロンブスは波打ち際にとびおりて、白い砂浜をスタスタと歩いてゆき、ふと膝まずくと、大地に接吻(せっぷん)した。

そばについていた者によると、涙を流していたという。しばらくそのままの姿勢で、無言の祈りを捧げた。

ほかのボートもつき、人々が周りに集まって、いっせいに感謝の祈りを捧げた。

提督は立ちあがり、王旗を砂地につぎたてると、一同を証人として、いとも信仰厚いフェルナンド王とイサベラ女王の御名において、公式にこの新しい土地を領土とすることを宣言した。

一同はそれを誓い、またコロンブスを国王から任ぜられた副王と認めて、忠誠を誓った。

これは当時のヨーロッパのならわしで、ポルトガルでも(いまここにスペインもまた)、新しく発見したところに発見の印を立てて、国王の名で領土とすることを宣言するのだが、元からこの土地に住んでいる者の考えなどはどうでもよかったのだ。

コロンブスは、この島を土人がグアナハニ島というのを聞いたが、あらためてサン・サルヴァドル(救世主)島と名づけ、東洋のつまりインド辺りのどこかに着いたものと固く信じた。

そこでここの土民たちをインド人、つまりインディアンと呼ぶようになってしまったのである。

土民たちは林の陰からスペイン人たちをうかがっていたが、赤い布やガラス玉を見せると、こわごわ集まってくるようになった。

コロンブスは武力を使わずにおだやかに接するように、みなに命令をだしておいたので、一同はガラス玉の首飾りや、小さな鈴のようなものをあたえてやった。

土民たちは喜んで、オウムや投げ槍を持ってきてスペイン人たちによこした。

どの男も女も、生まれたままの裸で、体にはいろいろな色をぬっている。

体格はよく、顔だちはかなりととのっている。

髪の毛は馬の毛のようにあらく、前髪をまゆのところまでたらし、後ろはひとつかみほどの毛を長く背中までたらしている。

頭にオウムなどの羽飾りをしている者もいる。

おどろいたことに、スペイン人の一人が剣をぬいてみせたところ、土民はその刃をにぎったので、手を切ってしまった。

鉄や刃物を知らないのだ。土民の娘に黄色い首飾りをしている者がいた。

ビンソンがガラス玉ととりかえてもらうと、それが黄金なので、スペインへの最初の貢物(みつぎもの)とした。

その土地でゆっくり休んで調べてみると、土民たちは気だてがやさしいし、果物もふんだんにあるよい土地だが、彼らの生活は貧しく、またここが島だということもわかった。

もっとほかに土地はないかと聞くと、インディアンたちはみな南西の方を指さした。

はじめに上陸したこの島は、いまからみればバハマ諸島のワトリング島だったらしい。

この小さな島の探検をする間、雨がふったりやんだりする天候になった。

コロンブスはさらに南西の土地を見つけようとして船を進め、次々に数多くの島を見つけ、サンタ・マリア・デ・コンセプション島(いまのラム・ケイ島)、フェルナンディナ島(いまのロング島)、イサベラ島(いまのクルキッド島)などを順に見つけだした。

どれもよく似たシュロやクロモジの木のしげる白い砂浜の平和な小島だった。

コロンブスはマルコ・ポーロのいうシナ海のたくさんの島々の間にきたのだと考えてしまった。

やがて大きな島にきたので、イサベラ女王の息子フワン王子の名をとってフワナ島と名づけたが、ここはいまのキューバ島だった。

この島の北岸を東にたどって部落をたずね、およそ五週間さまよっている間に、マルチンの乗っているピンタ号は提督のいうことを聞かずに、勝手に黄金の島をさがしにいってしまった。

ほかの二隻は、キューバの東方にあたる、これもかなり大きな島にたどり着いた。

山々が高くそびえ、美しい谷をかかえて川をほとばしらせ、よい入江に富む魅力的な島だった。もう十二月というのに花が咲き鳥がうたって、木々のしげるさまは地上の楽園のように思われた。

コロンブスはこの島をエスパニョーラ(スペイン)島と名づけたが、いまのドミニカとハイチ両国のあるヒスパニョーラ島のことだ。

コロンブスはこの島にひどく心をひかれたので、その北岸をしらべながら入江をさがして東へむかうと、美しい湾があったので、十二月二十日の夕方、サンタ・マリア号とニーニャ号はその入江にはいり、そこをコンセプション港と名づけた。 |

第一回目の航海では、左上のキューバを見つけてから、

南西に移動してイスパニョーラ島を見つけた(現ハイチとドミニカ)。

|

今までのどの島とも同じように、ここの島民たちも裸ではあったが、海岸ぞいの平地はみな耕された畑となっていた。

コロンブスが土民に飾りものをやると、二時間もしないうちに大勢の土民がおしよせてきた。

そのなかに、この辺りの村の酋長らしい若い男が手篭にのってまじっていたので、コロンブスが直接会って厚くもてなし、ようすを聞くと、海岸ぞいに三日もかかるところにグアカナガリという大酋長がいて、この島全体をとりしきっているという。

いまの場所でいえばハイチ北西部のマリエンである。

やがて、長い行列をととのえてグアカナガリ大酋長が、八人の家来のかつぐ篭にのってやってきた。

酋長の前には太鼓をたたく者や、踊りをおどる者、よい声でさえずる鳥をしばりつけた枝を、めいめいに持った女たちの列が続き、酋長の後ろには大勢の家族や家来たち、召使たちがいろいろなものを持ってつづいていた。

さかんな宴会になって、スペイン人たちは、たがやされた畑でできたトウモロコシというものを初めて食べた。

またタバコとよぶ煙のでる葉(タバコ)をまいて長い管の一方につめ、火をつけてもう一方の端からその煙を吸い込むのを見ると、その煙をだす管を吸ってみて、せきこんだ者もあった。

この島は土地がとくにすぐれていて、島民がやさしいうえに、奥地にはすばらしい金鉱があるという。

コロンブスは、こここそスペインヘの一番よい土産(みやげ)だと思った。

ただ大酋長の話では、島の山地ジバオという地方には、カリベ族というおそろしい人食い土人が住んでいて、グアカナガリの力もそこにはおよばないという。

しかしコロンブスはその話をさえ、ジバオというのだからジパング、すなわち日本に違いないと信じるのだった。

スペイン人たちは土民たちとすっかりうちとけて、今までの苦労をわすれた。

一同はクリスマスの前の晩までそこにとどまり、後ろ髪をひかれる思いでやっと食料と水を積込んで入江をはなれることにした。

ところが島の西北端に近い沖で逆風にであった。

夜の十一時頃、舵取の当直がかわったところで、サンタ・マリア号は大きな音と一緒に傾いてしまった。

環礁のかくれていたところに乗りあげたのだ。

竜骨がわれたらしく、船底に水がはいってきて、人々は積み荷を運び出すのに大騒ぎになった。

やっと風はやんで、月がでた。

旗艦はおだやかな海面に、黒々と傾いているばかり、何の役にもたたない難破船になってしまったのだ。

サンタ・マリア号の乗組員はニーニャ号に荷物を運びこんだ。クリスマスの真夜中のできごとだった。

夜があけて島人たちの船が事件を知って、グアカナガリ大酋長にそれを知らせたとみえ、酋長みずから船にのってこのありさまを見にきた。

そして涙を流して残念がり、村人をあげて船の荷物を村へ運ぶように命じた。

コロンブスたちは酋長の家に泊まりこみ、乗組員も村人の家にひきとられた。

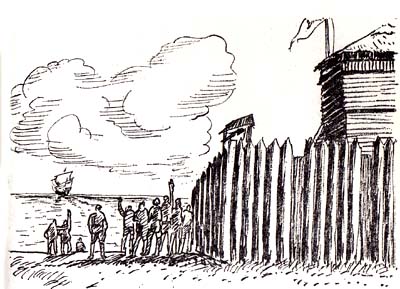

それにしても、スペインに帰るにはニーニャ号一隻を残すばかりとなったので、提督としては村のはずれの丘の上に砦をつくり、そこにスペイン人たちを残しておかなければならないと考えた。

砦は十日間でできた。

場所は海を見おろす丘の上、すぐそばの森から切りだした材木でまわりの柵をつくり、四隅に大砲がすえられている。

その中央に倉庫と武器庫と住居のある。

こじんまりした四角い高い砦をきずき、屋根をシュロの葉でふいた。

ちょうどキリストの誕生日にあたる事件を記念して、その意味を表わすラ・ナビダという名を砦にあたえた。

そして警備長であったドン・ディエゴ・デ・アラ・ニャをその司令官に任命して、希望者をふくめて三十八名が、これから何ヵ月かをこの砦ですごすことにした。

すべては終わった。ニーニャ号はスペインにもどる者たちを全部のりこませた。 |

スペイン人たちは、丘の上にラ・ナビダ砦をきずいて、残る人々をきめた。

しかし第二回の航海で来てみると、誰もいなかった。

|

提督は残るスペイン人たちとグアカナガリ酋長を初めとする土人たちの前で、半年のうちに戻ってくるから、互いに仲良くして、再会を期してほしいとのべた。

例によって主をたたえる歌をうたい、大砲をうって告別の式を終えた。

コロンブスは旗艦の自室にあった聖母像をアラーニャに手わたし、ほかの者とともにボートに乗り移った。

ニーニャ号は沖にとまっていた。風を待って一月四日、日の出とともに船は東にむかって消えていった。

船からは丘の砦にひるがえるスペインの旗が見えなくなり、山影にかくれていっさいが視界から消えた。

4 風と波にいためつけられた帰路

top

エスパニョーラ島の沖を走るうちに、わずか二日にして、いったん別れていったピンタ号にめぐりあった。

その晩、船長マルチンがコロンブスをたずねてきて、三週間のいきさつを報告した。

船長は悪天候のために提督からはなれたので、あちこちさがしまわったといった。

けれども本当は、インディアンの一人の言葉に従ってエスパニョーラ島のはずれにゆき、たくさんの黄金を手にいれ、乗組員にも山わけして、半分をせしめていたのだ。

そのことは、コロンブスには黙っていた。

そんなこととは知らないコロンブスは、ピンタ号の脱走をとがめるよりも、ニーニャ号に詰め込みすぎた乗組員と荷物をピンタ号にふりわけて、航海を安全にすることを考えていたので、あっさりマルチンを許してやった。

二隻の船はなおもエスパニョーラ島のあちこちに立ちよった。

ある川のほとりでは、コロンブスみずから、豆粒ぐらいの金のかけらをかなり見つけたこともあった。

一月の半ばに、サマナ湾と名づけたところで、彼らは初めて武装した土人たちに出会った。

この土民たちはみな弓矢と槍を持って、カヌーでおそいかかってきたが、タイノ族の一部で山地のカリベ族に対抗するためにいつも武装していることがわかった。

コロンブスはタイノ族から、女ばかりの勇ましい種族がいるといういい伝えを聞いたと、航海記に書き記している。

一四九三年一月十六日、日の出三時間前に二隻は、帰りの大洋横断に乗り出した。

だがこの帰り道の冒険が、発見の旅より激しいものになろうとは提督も知らなかった。

初めおだやかな風をうけて進むうちに、西風がとだえ、東方からの貿易風となって、東南東に調子よく進むようになった。

やがて北緯三〇度から三三度にかけての、いわゆる無風帯も調子よく風に乗って乗りきった。

ついで海草のただようサルガッソ海域(大西洋の海流が大きく右回りする中央部)も、おりからの満月にであって、ゆきほど不安にかられもせずに進むことができた。

船が進むにつれて、海面にただよう緑の海草が船底でこすれて、ジュージューと耳ざわりな音をたてるのも、今度はさほど気にならなかった。

一月末に風は西に変った。

二月に入ってコロンブスが北極星を目測してみると、もう北緯三七度の線にのっているから、そのまま東へいけばサン・ビンセンテ岬か、少しそれてもジブラルタル海峡の辺りへでるだろうと思われた。

寒さはにわかにきびしくなり、荒い風がふいてきた。

夜ごとに見なれた星座をあおいで船員たちはみなスペインが近づいたと勇みたった。

しかし、まだアゾーレス諸島の近くの、大洋の真っただ中だったのである。

二月七日、風がぱったりとまって、船は動かなくなった。

十日に船長たちがより集まって位置を考えたすえ、コロンブスの取決めで、アゾーレス諸島のどの島かに近いはずだから、そこによろうということになった。

この頃から南西風がふいてきた。吹きはじめると、それはおそろしい激しさを加えた。

海は荒れにあれ、夜も昼も吹きまくった。雷と稲妻がおちかかり、激しい嵐になった。

波は高くピラミッドのように立ちはだかって、船を空中に舞い上がらせた。

帆をおろした。裸のマストはうめきをあげ、船は木の葉のように、前後左右にもみしだかれた。

夜に入ってマストに角燈をつるしてから、ピンタ号とニーニャ号は時々お互いの灯りをチラリと見かけていたが、そのうちにとうとう見失ってしまった。

ニーニャ号のほうは船全体に波をかぶっていた。

あたり一面、百雷のような波のうねりとどろく音、くずれる響きにつつまれ、船員たちの叫び声もかきけされた。

ニーニャ号のすべての者はピンタ号は沈んだものと思った。

コロンブスは命綱につかまって、全員で水をかきだすように命令をかけた。

おそろしい一夜があけても、まだ嵐はやまなかった。

全員がくじをひいて、スペインに着くことができた場合の、聖母の寺へお礼まいりをする者を決めることにした。

コロンブスは、スペイン王にあてた自分の発見と航海の報告を一枚の紙にしたため、蝋びきの布につつんで樽に入れ、嵐の海へ投げこんだ。(この報告書は、そののち今日にいたるまで拾った者がない。) |

大嵐の中で船団は木の葉のようにもまれた。

|

三日めになって、風はようやくおさまってきた。船は帆をはり、船員たちは聖母に祈りをささげた。

その夕方、ようやく陸地を見た。あくる十五日、日の出まもなく、前方に島が見えた。

風むきは逆になり、東からふくので船はどうしてもその島につけない。

コロンブスは海図を調べて、アゾーレス諸島のうちのサンタ・マリア島だといったがその通りで、諸島の南はずれの島たった。

二日がかりでやっとその島につくことができたものの、困難はまだ終わらなかった。

ビンセント・ビンソンをはじめとして、かなりの船員たちが港の聖母マリア寺におまいりにでかけた。

ところが、彼らが寺に入ったとたんに門がしめられて、全員が捕えられてしまったのだ。

アゾーレス諸島はポルトガルの領地になっていて、コロンブスの一行が立ち寄ったら捕まえるように、手ぐすねをひいていたらしい。 |

当時アゾレス諸島はポルトガルが支配していた。

|

それとは知らずコロンブスはニーニャ号に残って、上陸組をまちうけていると、ポルトガルのボートがものものしい様子で漕ぎよってくるのが見えた。

ボートのポルトガル人隊長は、コロンブスの言うことを聞きいれずに、この土地を攻撃しにきたのだろうと、提督をしばりかねない勢いであった。

おし問答のすえにボートは帰ってゆき、コロンブスは上陸組を案じて夜を迎えた。

雨がはげしくふって、風もまた吹きつのりはじめ、今度はニーニャ号を沖へ流しだしが、船員のうちで腕のたつ者はごく少なくなっていたので、その夜一晩の苦労は並大抵ではなかった。

だが、幸いにあくる朝に雨風がおさまって、帆をはることができ、船は再びサンタ・マリア島に入った。

つかれきって帰ってきたニーニャ号に、また一隻のボートが近よってきた。

仲間を返してくれたのかと、喜んでむかえると、これには坊さんと役人がのっていただけなので、コロンブスは身分をしめすスペイン王の信任状を見せて、部下を戻してもらうようにたのんだ。

しばらくしてビンセント・ピンソンを初めとする一同がボートで帰り、二月二十四日ニーニャ号は、ほうほうのていでその島をはなれ、スペインヘむけ帆をはって、最後の航路に着いた。

サンタ・マリア島から四百キロもきたころ、一同の心は早くも故郷を望んで浮き立っていた。

ところが、そのよろこびをつきはなすかのように、またもや大風が襲ってきた。

それは六日もつづいた。波は山になってなだれおち、船はどこも水びたしになった。

三月三日の夕方、耳もつぶれ、目もめしいたようになって船をあやつっているうちに、船員の一人が前方を指さして、必死になって、何か叫んでいるらしいようすが見えた。

何事だろうと、一同が目をこらすと、とびちるしぶきの間から、大きな山のとがった峰が見えるではないか!

陸だ、いよいよヨーロッパに、ポルトガルの岸にきたのだ。

あれは、タホ(テジョ)川の川口に近いシントラ岩だ。

稲妻に照らしだされた危険な岩は、けれどもまたなつかしいものにも見えた。

夜にはいって、幸いに嵐がおさまり、満月が現れた。

船は三月四日、ロカ岬を回ってタホ川に逃げ込むことができた。

この川口のそばの港にいて、ニーニャ号の手入れをしている間に、ポルトガル王から招待がきて、コロンブスはリスボンの近くのバルパライソ宮にいるジョアン二世のもとにでかけていった。

コロンブスとしては、スペイン国王と女王の前で報告するよりさきに、ポルトガル王に会うことは本意でなかったが、それもやむをえないこととして、東洋の島々を発見したことをジョアン二世に申しあげた。

王は表面はおだやかに聞いていたが、内心はアフリカのどこかによって、法王から許されたポルトガルの探検地域を荒してきたのではないかと疑っていた。

しかしその物語を聞き、コロンブスの同行したインディアンを眺めるにおよんで、初めてポルトガルの知らないどこかの陸をこの男が見つけたことを悟った。

「ああ、なぜ私は、このたぐいないチャンスをこの手で用意してやれなかったのだろう。」 ジョアン二世は思わずうめき声をあげた。 |

ニイニャ号のコロンブスはリスボン経由でパロスに、

ビンタ号のマルチンは同じ日の晩、

北スペイン経由でバロスに着いた。

|

5 イサベラ市の建設(第二回航海)

top

コロンブスは意気ようようとリスボンにひきあげた。

ニーニャ号も修理が終わると、リスボンにまわしてよこされた。

そして三月十三日、ニーニャ号は再び帆を張って、サン・ビンセンテ(サグレス)岬をまわり、いよいよスペインヘ帰りつく最後の旅に着いた。――

まことに不思議なことだが、ニーニャ号から見えないとはいえ、すぐあとにつづいて、行方不明になっていたピンタ号がスペインヘの帰路についていたのである。

こちらは航路が違っていたから、あの激しい嵐にもあわず、二月末に北スペインのバイヨン港の方にたどりついていて、いま偶然パロスヘ帰るところだった。

一四九三年三月十五日、思えば去年八月の同じ金曜日に、同じこの港をでてから二百二十四日めに、だれも見たことのない島々を遠い西のかなたに発見した輝かしい小さな船、ニーニャ号がくたびれきって、しかし得意満面、パロスの港へ帰り着いたのが、すでに知らせが伝わっていて、町じゅうの鐘という鐘は鳴響き、町の人たちはこぞって埠頭(ふとう)につめがけ、ばんざいを叫んでいた。

コロンブスはたたんだ帆をかしげたマストの下に立って、手をふっていた。

ニーニャ号のそのマストには帰り着いたことを祝う旗が風に誇らしくなりはためいた。

今後スペインの旗は新しい国、新しい土地のいたるところにひるがえることになるはずだった………。

ついでにいうと、同じ日の晩にピンタ号がパロス港に入ってきた。

マルチン・アロンソ・ピンソンはニーニャ号が沈んだとばかり思っていたので、当然西航の発見者は自分だというふれこみで王に会うつもりであったらしいが、一足さきに着いたニーユヤ号をながめると、下船するやいなや、そのまま自分の屋敷にひきこもってしまった。

それからのマルチンはにわかにふけて、胸をかむ後悔にすべての気力を失い、国王からそっけない手紙をもらったあとでほどなく、床について死んだ。

それにひきかえて、コロンブスの名声はヨーロッパ中にとどろきわたった。

スペインの宮廷はあらためて副王としての位を認め、コロンブスの発見した土地を、さらに探検させることにした。

いそげ、ラ・ナビダ砦の繁栄をもたらし、さらに広く遠くよい領土を見つけ、そこを開発することを、副王は全力をあげて行うように。

コロンブスは帰着してからの半年の間、あわただしく次の準備にとりかからなければならなかった。

けれども、スペインにおけるこの半年ほど輝かしかった時期は、コロンブスにとって二度とはこなかった。

実のところ第一回の航海で、このジェノバ人の役目はすんでいたのだから、コロンブスの仕事は大洋に乗り出して、その向こう側に新しい土地を見つけることにだけであったのだ。

新しい道をつけることにだけであったのだ。

さらに内陸を探検すること、新大陸の実状をきわめること、また大陸を経営すること、まして土地の富を吸い上げること――、それはコロンブスのような夢想家のすることではなかった。

ちょうど、はしこいウサギが手にはいれば、それを追っていた狩犬が捨てられるというたとえのように、コロンブスは誰にもできなかった発見を成し遂げたあとで、すくいあげた手の指の間ら水をこぼすように、しだいに自分の位置を失っていくことになるだろう。

コロンブスの第二回航海はその年のうちにあわただしく行われた。

今度は十七隻の船に千五百という大人数をふくめて、エスパニョーラ島へ本式な植民を行おうというのであった。

一四九三年九月二十五日、十七隻はカジスの港をはなれた。

提督はいうまでもなくコロンブスで、そのほかにイタリアから呼び寄せてあった五男の弟ディエゴや、のちに各地の探検に大活躍することになるアロンソ・デ・オヘーダやボンセ・デ・レオンなどのような騎士もあり、法王庁からつかわされた坊さんも乗込んでいた。

十七隻のうちの三隻は大きな貨物船として、大人数のための食料や水はもとより、新しい土地にうつす家畜や穀物も用意された。

一四九三年九月二十五日、堂々とした大艦隊はカジスの港をはなれた。

ここでちょっと断わっておくと、ローマ法王からつかわされた坊さんがのっていたのは、コロンブスの第一回航海の話を聞いて、新しい発見地の土民をキリスト教に教化しようとするためには違いないが、法王のさだめた領土の取決めの法律のことも、つながりのある間題だったからである。

すでにエンリケ王子は生きている間に法王に願い出て、発見したアフリカを領土として法王に認めてもらっていたが、コロンブスが一挙に西方に新しい土地の発見をとげて帰ったおりに、ポルトガル国王ジョアン二世はその報告を聞いて、その地がポルトガルの権利を持つ土地に入いるのではないかと思った。

その考えをコロンブスから聞かされたスペインのイサベラとフェルナンドは黙っていられない。両国の発見領土の境を定めてもらいたいと法王に願い出た。

法王アレキサンデル六世はその年、つまり一四九三年の五月四日に教書をだして、アゾレス諸島、またはヴェルデ岬諸島の西、百レグア(一レグアはおよそ五キロ)すなわち西経三八度より西はすべて、スペイン領とするときめた。

この取決めに対してポルトガルが首を横にふったので、次の法王ユリウス二世はさらに一四九四年六月五日、ポルトガルとスペインの代表をトルデシリャスによんで、ここで境界線をヴェルデ岬諸島から西三百七十レグアの西経四六度三七分の線にうつすことになる。 |

イサベラとフェルナンドに発見した島々のことを説明するコロンブス。

|

この条約によってひかれた線の東は大洋も島々も大陸も、どんな人種もポルトガルの領地、西はすべてスペイン領ということになったのだから乱暴な話で、法王は地球をザクッと二つにわって、両国にわけあたえたわけだ。――

けれどもいくらそんなことをしても、やがてマジェランが南米の南端を回って太平洋を横断し、世界を一巡りしてしまってからはどちらを東といい、西といっていいか、わからなくなってしまうだろう。

それはさておき、コロンブスの大船団は十月十三日にカナリー諸島をあとにして、ほぼ二十日間で大洋を乗切り、十一月三日の夜明けに陸地を目にした。

それは日曜日つまりドミンゴだったので、その島はドミニカと名づけられた。

第二回の航海では、コロンブスはまず小アンチル諸島のなかにわけいり、そこの島々を次々に発見して、緑したたる美しさに目を見はった。

なかでもグアダルーペ島(いまのグアドループ島)にきて、その高い山々と、なかでも六百メートルもの高さから一筋に落ちてくる滝を海上からながめて、心を奪われた。

その島にはいく隊かをつかわして、土民を捕え探検させるうちに、一隊が道に迷ったので、たくさんの捜索隊をだしたため、この辺りには人食い人種のカリベ族が住むらしいことがわかった。

こうして島から島へとたどりながら、ある島には幾日もいて探検して北上するうちに、サン・マルチンと名づけた島で、スペイン人たちはカリベ族と戦って、矢を射かけられながら、幾人かを捕まえたことがあった。

カリベ族は髪を長くし、目とまゆを黒くくまどり、荒々しい様子だった。

やがて、周りに四十もの小島をちりばめた、一つの大きな島に着いた。

その島にブレンケンという名をつけたが、のちにプエルトリコ島といわれる。

船の人たちには、この島がとくに豊かな土地のように見えたけれども、先をいそいで、十一月二十二日にエスパニョーラ島の北側についた。

ラ・ナビダ砦はどうなっているかと気にかかって、沿岸をたどっていくと、モンテ・クリスチという港のそばの大きな川の川岸に、首をくくられた男や足をくくられた男が死んでいるのが見え、その死体がいずれもあごひげをはやしていたので、スペイン人だとわかった。

この港は砦から六十キロしかへだたっていないところにあった。みなは心配になってきた。

その夕方、砦のある丘に船をよせて、海上から合図の砲をうってみたが、何の返事もない。

そのうちに土民のカヌーが漕ぎよってきて、例のグアカナガリ酋長のいいつけできたという。

船にあげて話してみると、スペイン人たちは達者で、村の方にいるが、村は奥地の鉱山のあるジバオの酋長カオナボーたちにせめられて、我々の酋長も傷をおい、べつの地点に村をきずいていると語った。

あくる日提督は部下をしたがえて丘にのぼってみると、ラ・ナビダ砦のあったところはすっかり焼きはらわれ、草葉のかげにスペイン人の衣類のはしが見られた。

付近の土民の人家をさがすうちに、たしかに砦にあったと思われる毛布や靴や船の道具が見あたり、さらに人間のどくろもでてくるありさまで、コロンブスたちはそれをどう考えてよいかわからなかった。

とにかくグアカナガリ酋長に会ってみょうということになって一時間ほど進んでその村へいってみると、たしかに酋長は足に傷をおって、うなってハンモックに寝ていた。

話を聞いてみれば、ほんの二ヵ月ほど前にスペイン人はことごとくジバオのカオナボーたちに襲われて殺された。

自分もその時に傷をおったのだという。

どうやらラ・ナビダにこもるスペイン人たちは、そこを離れて方々の村へおしかけてゆき土人を奪ったりしたので、各地のインディアンの怨みを招いたらしいことが、おぼろげにおしはかられた。

|

第一の植民都市としてイサベラ市をきずいた。

|

スペインの当初の根拠地

|

コロンブスはこの酋長から、ラ・ナビダの地は湿気が多くて健康によくないことを聞き、いまはそこをひきはらって、さきのモンテ・グリスチから五十キロ東へよった海岸に一つの川を見つけたので、その湾の川口にイサベラという名の町をつくることにした。

これはいまのフラク港の近くである。

この地の周りにはたくさんの金鉱もあるということで、金鉱の開発をめざして、植民地をつくったのであろう。

けれどもイサベラ市は二年後に見捨てられ、それにかわるものとして南岸の東よりのある湾に、サント・ドミンゴという植民地がイサベラの人々の手でつくられ、それは今日にいたるまで栄えている。

ここで、スペイン人の植民がバイキングの植民と違うことを注意しよう。

エリクソンの章でのべたように、なるほどレイフたちはアメリカを発見し植民した。

けれどもその移住計画は、一度インディアンに襲われるとあとがつづかず、内陸へ発展することがなかった。

それに反してコロンブスは大陸の前面に散らばる小さな島々を発見した。

にもかかわらずそこを根拠地として、しだいに内陸に足をのばし、ついに未知の国アメリカを全土にわたって探検植民していって、歴史を全く新しくつくりなおしていったのだ。

コロンブス自身は発見したところをあくまでもアジアの一部と信じたにもかかわらず、まだその移民はバイキングよりも五百年ちかく遅れたにもかかわらず、いまなおこのジェノバ人をアメリカの発見者というのは、つまり歴史を動かす人としての大きさに従ったというべきであろう。

ついでにいうと、コロンブスの第一回航海がその名誉をもたらし、彼の役目はそれで終わったと先にのべはしたが、もしその第一回をぬきにして考えてみても、第二回から第四回までの続く三度のアメリカ探検航海はそれだけでも第一級の大航海だった。

コロンブスは、第一級の航海者だったのである。

イサベラ市建設のうちに年をこし、おそらく航海の疲れに続く建設のせいであろうか、全員の三分の二が病気にかかるはめにおちた。

けれども新しい土地のさまは目をみはらせるほど、さまざまの動植物にみちていて、なかでも野生の棉の木がたくさんあり、ここに棉を栽培することを思いついたのは、のちのちのために大きなことであった。

幾百年かのちに北アメリカの南部をうめつくした綿畑のにぎわいを考えれば、それがわかる。

それにもうひとつ、棉から思いついて、サトウキビをこの地に持ってきたのも大成功だった。

この西インド請島やメキシコなど中央アメリカの、世界で名高い砂糖の生産が、そのおかげによって得られることになったのだから、動物では猿やピューマなどいろいろなものを各地で見かけるが、これも船につんで持ってきた牛や馬、ニワトリや豚をスペイン人がインディアンに紹介したために、今まで知らなかったそれらの家畜が、アメリカにひろがることになった。

ことに馬は、インディアンには信じられないくらいのおどろきだった。

スペイン人たちは馬にのって多くのインディアン軍を脅かすことさえできたのである。

イザベラ市建設には四ヵ月半かかった。

その間の一月半ばにアロンソ・デ・オヘーダを十五人の隊長としてジバオの鉱山へ探検にやったり、二月二日にアントニオ・デ・トーレスを隊長として十二隻をひきい、手紙を持って本国へ帰らせたりした。

トーレスは四月十日にカジスについて、第二回探検の報告を行っている。

三月にはいるとコロンブスみずから、かなりの人数をひきいてジバオ鉱山へおもむき、その地にサント・トマス砦をつくって、五十七名を残して金山の採掘と監督にあたらせることになった。

こうして四月にはいると、イサベラに長官として弟ディエゴを残し、コロンブスはさらに海上に乗出すことにした。

この時は四月二十四日に三隻のカラベラ船でキューバにむかい、その島をぐるりと回ってジャマイカの北岸にいたり、五月の半ばに再びキューバを探検し、かなり日数をかけてそこが美しい島であることを確かめた。

ところが船がジャマイカの東はずれをすぎた八月半ばに、激しい嵐にみまわれ、一同は三十二晩ろくろく眠らずにすごした。

そのためにコロンブスは、九月二十四日にひどい痛風にかかった。

こうして半死半生のていでその五日ののち、九月二十九日、再びエスパニョーラ島のイサペラにたどり着いた。

五ヵ月留守にしたイサベラにきてみると、すぐ下の四男の弟であるバルトロメーが、二隻の船をつれてきていたので、コロンブスはどれほどうれしかったことだろう。

この四男は中々のやりてで、コロンブスの頼みでイギリス王のところへ使いにたて、その後援をとりつけてスペインへ帰っていたところで、四男の話からコロンブスは、スペイン宮廷がこのイサベラ市建設に期待をかけていることを知った。

けれどもイサベラ市をまかされていた五男の弟のディエゴは、スペイン人たちをうまく治めるすべを知らず、騎士オベーダのような勇気のある者の手で、あちこちに反乱をおこしてきた土人たちをようやく取り静めていたにすぎなかった。

また植民地のうちでも、ぬれ手で泡の夢がくずれた多くの人たちは、提督とその五男に対する不満をしだいにつのらせていたところであった。

コロンブス兄弟は引続きイサベラ市を厳重に治めようとしたが、取締りをきびしくすればするほど、植民者たちの不平は高まった。

その情報は本国にも届き、その年の十月に入って本国から四隻の船がくると、その船の総司令官アグアードは、コロンブス兄弟の政治を見張るための監督官であることを明らかにした。

コロンブスは本国の出方に痛手をうけ、四男バルトロメーに監督をいいつけて、スペイン人二二五人、インディアン三〇人を二隻の船にのせ、一四九六年三月十日イサベラを出帆、グアダルーペ島により、アゾーレス諸島をへて、六月八日リスボンの近くに着き、十一日カジスの港に帰り着いた。

6 追いつめられてゆくコロンブス(第三回航海)

top

コロンブスは再び歓迎をうけた。

けれども、すでに植民地からのかんばしくない噂が王の耳に入っていたとみえて、王はうわべにはさりげなく迎えたものの、コロンブスが申し出た第三回の航海については、いい顔を見せなかった。

最高の僧正フォンセカを初めとする宮廷の空気も、かなり厳しいものであった。

コロンブスはそのなかで第三回の仕度につとめ、罪人たちまで乗船させるようにして、ようやく六隻の船をととのえた。

それもスペインヘ戻ってから二年がかりのとどこおり方であった。

一方、国からはエスパニョーラヘむけてかなりの大艦隊がでかけているしまつだし、隣のポルトガルではバスコ・ダ・ガマがインドへゆきついていた。

一四九八年五月三十日、コロンブスのひきいる六隻の船はサン・ルーカル港を出帆、サン・ビンセンテ岬をうろついているフランス艦隊を避けるためにいつもの航路を避けて、マディラ島からゴメラ島をへていった。

やがて船団は二つにわかれ、一組は三隻でエスパニョーラ島へ直行し、残りの三隻はコロンブスの指揮のもとに南西にむかい、赤道をこえてからエスパニョーラ島の方へ回り道をしていこうというのであった。

こうして船団は六月二十一日にわかれ、コロンブス船隊はまずアフリカ大陸沖合のヴェルデ岬諸島にきて、赤道をこえた。

この頃、痛風に悩んでいたコロンブスは次のようにのべている。

「ヴェルデ岬諸島をでて一二〇レグア(六百キロほど)いくと、風はすっかりとだえ、激しい暑さに見まわれて、船も人も焼けてしまうかと思うほどになった。

暑さは八日つづいた。初めの日が晴れで、あとの一週間が雨だったからよかったものの、晴れ続きだったら、みな干上(ひあ)がってしまっただろう。」 |

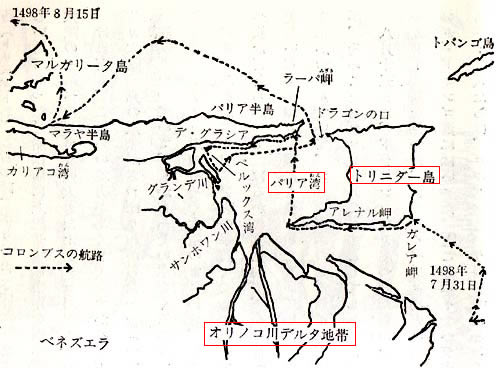

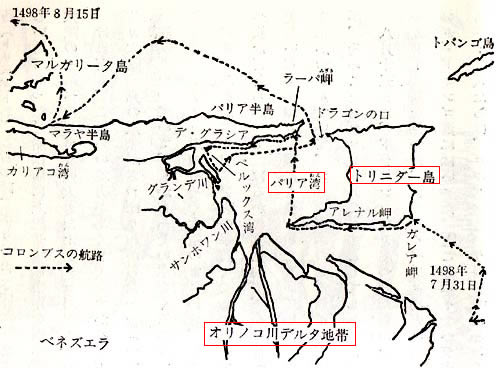

そこで南下をやめて西へむかうと、それから十七日にして、七月三十一日に、陸地をのぞむことができた。

そこをトリニダー島(トリニダト島)と名付け、祈りを捧げた。

まことに三月のバレンシアのように青々とした美しい島であった。

船は島に上陸せずに南岸を西へ進み、ついにパリア湾に入って、初めて南米大陸の一端ベネズエラの大きなオリノコ川デルタの西にふれたのであった。

けれども、これらの地方があくまでシナ(中国)かインドだと思いこんでいるコロンブスには、このアメリカ大陸発見の意味がさっぱりわからなかったのである。

ただこのパリア湾が激しい波がたつ強い海峡となっていて、しかも「その水を汲み上げてみると淡水であった」と航海記に記しているように、オリノコ川のそそぐ大陸のまぎわを、わずかにかすめて通ったにすぎなかった。

パリア湾をふさぐパリア岬の手前で出会ったインディアンたちは、この前の航海で出会ったカリベ族などと違ってはるかに |

バリア付近

コロンブスの三回目の航海は、アフリカ沖から赤道付近を通って大西洋を渡ってきた。

また第一回目の航海の部下のビンセント・ビンソンはブラジルを発見し、ここで再会した。

|

文化的で金の首飾りや真珠の腕輪をしていて、頭にも手編みの美しい布をかぶり、腰にも長い布をまいていた。

思うにこの辺りには南米のインカを中心とする文化がおよんでいて、コロンブスの知る西インド諸島の種族のように貧しくはなかったのだろうが、そのこともコロンブスは見過ごしてしまった。

八月十五日に、ドラゴンの口と名づけた瀬戸をとおってパリア湾をでたコロンブスの船隊は、マルガリータ島を見つけ、ようやくベアタ島とエスパニョーラ島の間をとおって八月三十日にサント・ドミンゴ港に入った。

ところがイサベラ市を捨ててこの地に大きな植民地をつくっていたスペイン人たちは、ロルダンという男を中心として スペイン人同士で、またインディアンたちとも醜い争いをおこしていて、長官のバルトロメーにも手のつけられないありさまになっていた。 |

この地図の赤枠内が上部のバリア付近の地図

|

そこでコロンブスもこの市の治安にあたっている最中に、その年のクリスマス、インディアンとスペイン人たちとに襲われ、すんでのところで小船にのって、海にのがれて命拾いをするという場面もあった。

さらに一五〇〇年に入って、第二回めの航海の時に手柄のあったオヘーダが大部隊をひきいて現れ、ロルダンと組んでコロンブス兄弟に反抗したので、コロンブスはオヘーダを追いはらった。

しかしオヘーダは本国のフォンセカの信用を得ているので、かえって面倒の種をまいたにすぎなかったのである。

そのうちに、第一回航海のときの忠実な道連れだったビンセント・イアネス・ビンセンが、四隻のカラベラ船をひきいてここに現れるという、幾分よろこばしいこともあった。

ビンセント・ビンソンは一四九九年十二月にスペインをてて、ブラジル海岸につき、アマゾン川を初めてながめた。

それからコロンブスのあとでパリア半島にきて真珠をとり、この年の六月二十三日にここにやってきたところだった。

さらに八月になって、本国からフランシスコ・デ・ボバジリャがサント・ドミンゴの施政官(しせいかん)として現れ、コロンブス兄弟のお目付役という厳しい任務を明らかにした。

コロンブスはベガ地方にゆき、バルトロメーもスペイン人反乱のために町をあけていたので、二人が帰ってきてみると、いつのまにかボバジリャという男が総督を名のり町を支配して、二十年間の諸免税の特権をふりまわしているのにであった。

そればかりか、まず五男のディエゴから砦を取上げ、彼を鎖につけてカラベラ船につなぎ、コロンブスが帰ってくると同じように捕えて鎖をつけて船につないだのだ。

これにはコロンブスも、驚くやら力を落とすやらだった。

コロンブスをつなぐ船の船長はさすがに鎖をはずそうとしたが、コロンブスの方でそれを断わり、そのまま本国に送られることをのぞんだ。

一五〇〇年十月の初め、コロンブスと五男ディエゴはラ・ゴルダ号で、四男のバルトロメーは別の船で、それぞれ鎖につながれたまま送りかえされた。 |

副王コロンブスは本国からきた役人ボバジリャの手で、

兄弟と共に捕われのうきめを見た。

|

十月末にコロンブスたちはカジス港につき、セビリャのラス・クエバス修道院にとじこもった。

ようやく十二月十二日にフェルナンド王とイサベラ女王は、コロンブス三兄弟を自由にせよと命じて宮廷によびだし、事情を聞いて、その責任者はかならず処罰するといった。

とはいうものの王はあくる一五〇一年九月にニコラス・デ・オバンドをエスパニョーラ島総督に任じ、一五〇二年二月十三日に、三十隻二五〇〇名の大部隊の長としてオバンドをかの地に出帆させた。

そのあと三月十四日に、ようやくコロンブスの四度めの航海を許し、副王として認めはしたが、エスパニョーラ島へいってはいけないと、きつく言い渡した。

これはとりもなおさず、コロンブスが手塩にかけてきたエスパニョーラ島を、彼から切り離したことだった。

7 失意のうちに過ごす晩年(第四回航海)

top

第四回の航海に集めることのできた人数は一四〇名、船はやや古いカラペラ船四隻だった。

一五〇二年五月九日、カジス港をでるとその二十四日にカナリー諸島をはなれ、六月十五日にマルチニノ島(マルチニーカ)へついた。

この四八〇〇キロを二十一日間で渡ったのは、新記録だった。

二十九日にエスパニョーラ沖について、嵐で一隻の船が故障したために、サント・ドミンゴ港へ寄ることを求めたが、新総督オバンドは許さなかった。

そればかりかコロンブスが、大嵐がせまってきていると忠告したのをオバンドは聞き流して、本国へ送ろうとする船に、ボバジリャ、ロルダンたちをのせ、二十八隻の大艦隊をくんで出港させた。

はたして驚くべき大嵐が襲ってきて、船団は二、三隻を残してほとんどが沈み、ボバジリャもロルダンも溺れ死んだ。コロンブスの四隻は近くのアスア港にかくれて、難を逃れることができた。

今度の航海には四男のバルトロメーが乗込んでいたほかに、この時十三才でイサベラ女王の小姓になっていたコロンブスの次男フェルナンドも許されてついてきたので、自分たちを危険にさらしたオバンドの態度、ひいては王の指令に、コロンブスは心からの怒りを感じたことだろう。

とにかく嵐をついてハマイカ(ジャマイカ)に着いたころ、海はようやくしずまり、痛風に悩むコロンブスにも、第三回の時に初めて目にしたパリアの方へ探検航路をのばしてみたいという気がおこった。

しかし、嵐はやんだかと思うと、また襲ってきた。 |

痛風に悩みながら最後の航海にでたコロンブス

|

いくどか嵐をやりすごして、七月の末にグアナハ諸島につき、そこから南へ六十キロすすんで、ついに大陸のホンジュラスにつきあたった。

だがコロンブスは大陸の一部をマライ半島だと思ってしまった。

まずグアナハ島に着いた時に、四男のバルトロメーが二隻のボートで島へあがって、そこで二十五人のインディアンと出会ったことがある。

このインディアンたちは、今までであったどこの土民ともちがって、大きなカヌーに彫刻した物や香料や、さまざまな物資をのせ、島から島へ商(あきな)いに出ていたらしく、バルトロメーはその豊かな文化におどろかされた。

実はこのインディアンたちは、ユカタン半島に文化をほこっていたマヤ族の人々で、もしこの時コロンブスらがこの土民たちからくわしい情報を聞きだしていたら、これから二十年ほどのちにエルナンド・コルテスかマヤを征服するのをまたずに、アメリカの土着文化の源(みなもと)の一つを明らかにすることができただろう。ホンジュラスのオレーハ海岸に上陸したのが八月の半ばで、それからさき大陸の北岸を東へむかううちに、強い逆風と逆潮にあって、ひと月の間にほんの少ししか進まなかった。

さらに大雷雨を伴う嵐にみまわれて、大陸岸に上陸することもできず、ようやく九月半ばにグラシアス・ア・ディオス岬を回ることができた。

この岬の名は神へ感謝するという意味だ。

甲板に小さなベッド小屋をつくらせて痛風で寝ながら、指揮をとっていたコロンブスにとっては、三ヵ月ちかくつづいたこの世のおわりのような嵐が終わって、ひさしぶりに日をあおぎ、凪(な)いだ海をゆくうれしさに、思わず一同とともに神に感謝の祈りを捧げたからである。 |

第四回の大陸沿岸航路

|

この頃のことをコロンブスは次のように書いている。

「実に八十八日の間、ものすごい嵐がおそいつづけた。

その間、海上では太陽も星もあおげなかった。

船はすべてをはぎとられて、帆はやぶれ、船具はこわれ、ボートも食料も奪い取られた。

乗組員たちは病にたおれる者あり、罪をくいて神にいのる者あり、みな青菜に塩であった。

今までも嵐にはいく度もあったが、これほど長く、これほどおそろしいものはなく、もっとも強い男でさえ、畏(おそ)れおののいたほどだった。

私は小さい息子をつれていたから、この嵐には魂(たましい)もかきむしられるばかりだった。

わずか十三才のこの子はむしろほかの者を元気づけ、八十年も海で暮らしてきたように、頼もしく働いてくれた。」 |

ようやく晴天にめぐまれた船隊は、ニカラグワをくだり、コスタリカからパナマに移るあたりで船を修理するために一つの湾に入った。

そこをカリアイの地と名づけている。

それは九月末のことで、村で金鉱の話を聞き、またシグアーレという国の高い文化のことも聞いた。

やはりマヤのことをさすのだろうが、ここをマライ半島だと思いこんでいたコロンブスは、その都はガンジス川のほとりのインドの都のことだと勘違いをしていた。

そして近くの湖や川を探検したりして日をすごし、船をなおして再び東へむかった。

十一月十日、パナマの沖の小島に、トウモロコシ畑の広く耕されているところを見つけて、そこをバスチメントス(食料)港と名づけて入港したのは、嵐で食料を失った船隊にとって恵みだったにちがいない。

それもつかのま、再び東へ進むうちに船隊はまたもや嵐に捕えられた。

ボロ船に病人ばかりの船団にとって、今度の嵐はひとしお苦しいものだった。

「この嵐には私もうちのめされ、何をしていいかわからなくなった。傷の痛みがまたぶりかえした。

九日九夜、船はただ押し流された。これほど波高く、なだれて沸き立つ海を見たことがない。

風は船を押し戻して、岸へ近づけなかった。煮えたぎるように沸き立つ海にほんろうされるままであった。

空はかがり火をたいたように荒れ狂って雷火をあびせ、私たちは暴風が船をひきさくことをおそれた。

雨は大洪水のようにドシャ降りとなった。乗組員たちはあまりの苦しさに、死んだほうがましと考えた。

船はこうして、二度にわたってボートと、錨と綱とを失い、帆もとびちぎれ丸裸になった。」

しかしどうにかクリスマスにはペラグワ(パナマの同名の川のある地方)にもどり、一一五〇三年を迎えた。

その頃、またも嵐がきて雨が降り続いた。

船の入っていた港の川は、コロンブスがペレン川と名づけたが、毎日ふる雨のために急に増水して、船をつなぎとめた杭(くい)をおし流したため、船はめくらめっぽうに流されて、難破しかかるという一幕もおこった。

まだ雨のふりしきる二月六日に、七十名の隊を組んで土地の酋長キビアンの案内で内陸の金鉱を探検にやったところ、十日間掘れば子供のだきかかえるほどの金がとれることがわかり、さっそくここに村をつくることにした。

木造のヤシの葉ぶきのほったて小屋十二軒ほどのものだった。

しかしそのうちに、酋長キビアンがスペイン人たちを皆殺しにしようとかかっていたのがわかり、反対に酋長とその一家一族を捕えて見張っておいた。

酋長たちはたくみに逃げてしまった。それは失敗だった。

川口は川の押し出してきた泥でふさがれ、船は港を出るに出られないありさまだったし、おまけにその船も虫食いだらけで、水に浮んでいることもできないありさまだった。

四月に入って再び雨がふって川水があふれたために、つまった川口がその水勢で押し開けられた。

これを機会に三隻の船を空(から)にして、川口から海へ押し出すことができた。

病気のコロンブスはから船の中に高熱にうなされながら寝ていたが、四男のバルトロメーたちはいくつかのボートにのって川へ戻った。

そこに、待ちかまえていたキビアンたち四百名以上のインディアン勢が攻め寄せてきて、失をとばし石を投げ棒をふるって、スペイン人たちを皆殺しにかかった。

多くの者が死に、バルトロメーたちボートでようやく逃れた者も、一人としてけがをおわない者がなかった。

九日すぎて、空はようやく晴れあがった。

コロンブスもおきあがれるようになり、村に残っていた者をも呼び集めて、ペレンを立ち去ることにした。

一隻の船は穴だらけで役にたたないから捨てることとし、四月十六日に三隻をひきいて出帆した。

しかし三隻のうちのほかの一隻も水がしみこんでくるので、それも途中のプェルト・ベリョで捨て、五月一日モスキートス岬から折り返して、パナマを去って北へ向い、五月半ばに嵐のなかをキューバに着くことができた。

キューバからエスパニョーラヘむかう航略は、逆風にはばまれてうまくいかず、二百隻はハマイカに針路を変えた。

その途中またも嵐にであって、錨を失うやら一隻の船のひき綱が切れるやらで、船はもう失う物なしの丸裸、おまけに虫食いの穴だらけというありさまになった。

乗組員も働ける者が少なくなったけれども、どうにか六月末にハマイカに着くことができた。

だが、どんなにポンプを使っても、漏ってくる水がかいだしきれない船だから、何としてもエスパニョーラ島に連絡して、船を一隻買い入れなければ動けなかった。

七月になってコロンブスはディエゴ・メンデスをえらび、彼を頭とするスペイン人六人、インディアン十人を二艘のカヌーにのせ、エスパニョーラ島へ船を買いにやることにした。

彼らは四夜五日というもの、最後の二日は飲まず食わず、オールを手からはなすことなく漕ぎ続けて、五日めにやっとその島のサン・ミゲル岬に着いた。

ところが今度は陸路サント・ドミンゴまで六百キロを、歩きとおさなければならなかった。

サント・ドミンゴへ着いたメンデスは、総督オバンドにコロンブスの苦しい立場を説明したにもかかわらず、その地に七ヵ月もとどめおかれた。

その間にメンデスの見たものは八十四人の土民酋長たちのしばり首の刑であったという。

ようやくスペインからきた船のうち一隻を買い入れて、それに食料をしこたま積込んだメンデスが、コロンブスのもとへ戻ったのは、一五〇四年四月のことだった。

この頃スペイン国王へあててコロンブスは次のような手紙を書き、自分の嘆きをうったえている。

「私はエスパニョーラ島、バリアそのほかの地のことを、涙なしには思いだせません。

これらの地の人々は混乱しきっていて、ある者は不治の病におかされています。………

このようなことがおこりはしないかと思いましたために、私はこの地方の島々や大陸を発見にきます前に、両陛下におすがりして、私が統治することをお願いしたのですし、また両陛下はそれをお許しくださったのです。

その約束によって、私はすべての地の副王、提督、総督をかねておりました。………

それが今日は無視されております。

かつて私が七年間王室にいましたころ、この計画を話しだのを聞いて人々はみな冗談だといったではありませんか。

しかるにいまは、仕立て屋までが探検の許可を申し出ているしまつです。

それらはみな、掠奪にまいるのです。神のものは神にかえさなければなりません。………

私は二十八才の時におつかえにまいり、いまや白髪頭となり、身は病み衰えております。

その間に残りましたものは私のものも、弟たちのものも、外套のはしくれまで、私には無断ですべて取上げられ、売りはらわれたばかりか、私には非常な不名誉があたえられました。 |

コロンブスの紋章

|

私の名誉と損害が回復されることは両陛下のかんばしい御名(みな)を高めることになりましょう。………

私は孤独で病みつかれ、今日か明日かと死のいたるのを待っております。

私の魂(たましい)のために、慈愛と真実と正義をたれ賜(たま)わんことを――。」 |

実際、コロンブスはすでに失意の人であった。

ジャマイカに一年とどめおかれる間、一同は食べ物がなくなって病気に倒れた。

一五〇四年一月二日にポーラス兄弟が反乱をおこして、十隻のカヌーにのってコロンブスのところを逃げていった(この兄弟はのちに捕えられている)。

四月に食料をつんだメンデスの船がやってきたとき、コロンブスはメンデスの首に抱きついて、

「一生のうちで、こんなにうれしい日はない。」といって涙をながした。

六月二十八日、元気を取戻した一同はこの船にのってサント・ドミンゴにゆき、九月十二日に同港を出帆して十一月七日にスペインのサン・ルーカルの港に入った。

第四回航海では二年半かかって、いろいろな発見をとげて帰ってきた。

それにもかかわらず、誰一人歓迎する者がなかった。

そればかりか国王へお目どおりを願ったのに、王室からは何の返事もとどかなかった。

そのかわりにコロンブスの聞いたものは、初めから彼の味方であると思われたイサベラ女王が、一五〇四年十一月二十日に亡くなったという知らせだった。

ようやく王に会うことができたのはあくる年の五月だった。

王はコロンブスの位(くらい)の申し出も、その家に伝える権利の申し出も、もはや聞こうとはしなかった。

コロンブスはバリャドリーにひきこもり、痛風に悩まされ不平をならしながら、そのあくる年の一五〇六年五月二十日に、痩せ衰えて死んでいった。五十四才だった。

――自分の発見した土地が新しい大陸だとは露ほども知らずに――。

top

**************************************** |