|

****************************************

Index 概要 エリクソン エンリケ王子とパスコ・ダ・ガマ コロンブス マジェラン クック

|

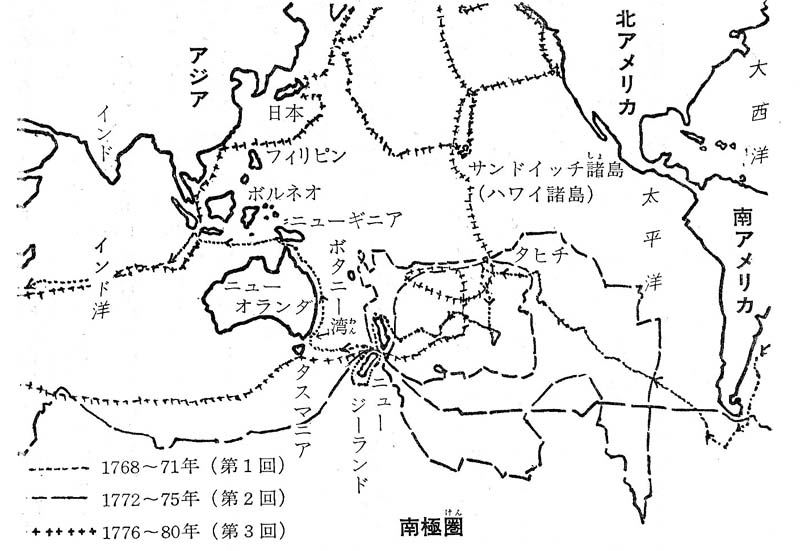

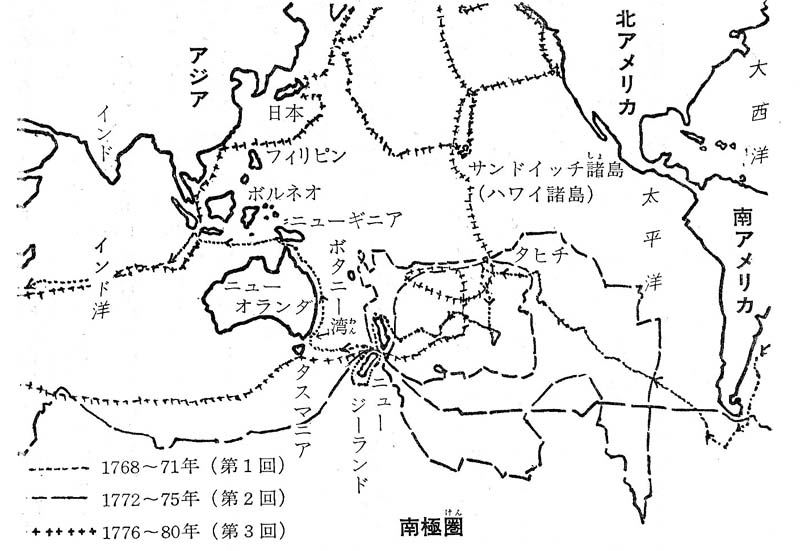

クックの三回の航海、①南太平洋とオーストラリア、②南極、③北極とハワイ

|

1 有能な海軍士官クック top

世界史を振り返ってみると、ある国が大きな海へ乗り出していった時には、不思議とその国の文化が栄え、世界に誇る歴史上の大きな出来事をなしとげることが多い。

そのいくつかをあげてみると、十世紀頃のバイキングたちは世界中を統一したわけではないが、ヨーロッパのいたるところに進み出た時に、いまでも人々に感動を与える多くの英雄物語がつくられたものだ。

また十字軍のルートになって栄えたベネチアやジェノバのあるイタリアが、のちにルネサンスの花を開いたこともあわせて考えられる。

さらにエンリケ王子によって未知の海を教えられたポルトガルは、アフリカの沿岸とインドや東南アジアに広い植民地をきずいて、その富は世界一とうたわれ、その国の文学はカモエンスなどの一流人をだした。

つぎにコロンブスの計画を取上げて新大陸を発見させたスペインが、世界一の大国にのしあがり、文学も絵もタンゴやセルバンテスのように、ヨーロッパの手本になった時代がくる。

そしてマジェランについで世界を一周りしてみせたフランシス・ドレイクが、イギリス人であったことからわかるように、無敵を誇ったスペインの艦隊を破って、そののち長いこと世界の海をおさえたイギリスが、世界をその手におさめた頃、エリザベス女王のイギリス国内にシェイクスピアたちが現れたのは偶然ではない。

イギリスは七つの海を持つといわれた。

また領地に日の沈むところがないともいわれた。

そのようにイギリスがのしあがったのは、スペインを討ち破った国力の盛上りにきっかけがつくられたが、十八世紀の中頃、一人の天才的な船乗り――いまだに「キャプテン」とよんで親しまれているある人物――の三度の大航海によって、大いに広げられたところも少なくない。

その人の名はジェイムズ・クック、人よんでキャプテン・クックという。

彼こそ海の国イギリスが育て、またイギリスを海の国に育てあげた稀(まれ)にみる航海者だった。

けれども、クックがそのような大航海をまかされるに至ったきっかけは、いたって小さなある出来事だった。

一七六九年に金星が太陽面を通り過ぎるという天文学上の予想があって、それは百年に一度のことだからイギリスでは王立学会が太平洋上の適当な島に観測船を送ることになり、そしてジェイムズ・クック海軍大尉をその総指擇官に選んだというのが、そもそもの始りだったのだ。 |

ジェイムズ・クック、

人よんでキャプテン・クック

|

もう一つ付け加えれば、クックの探検はその数多い発見にも高い価値があったけれども、それ以上に発見地の島々の調査がくわしく正確で、その目的が海や陸を測量することにおかれ、地理学を初めとするいろいろな科学と固く結びついていたことに、いっそう価値を高めるものがあったと思われる。

コロンブスやマジェランは、ひと山はって未知の海に乗り出し、新しい陸地を見つけて航路をひいた。

けれどもキャプテン・クックはあらかじめ学問上の目的を持って広い太平洋に乗り出し、新しい陸地を知識の形にして世界に報告してくれた。

クックがでてから、発見航海は科学探検という新世紀に入るのである。

それを別の方角からいえば、ダ・ガマやマジェランの船団を蝕んだ恐ろしい壊血病は、クックの識見によって新鮮なビタミンを補給する種々の草汁を船員に無理に飲ませた時から、長い航海からピタリと姿を消したという一例からもわかるだろう。

のちの海軍大佐(キャプテン)クックは海洋国イギリスを代表するキャプテン(船長)であった。

キャプテン・ジェイムズ・クックは、一七二八年にヨークシャーの片田舎クリーブランドのマートンという村で、貧しい小作農の九番目の息子として生まれた。

ジョージ一世頃のイギリスでは百姓の子として生まれたら、よほどのことがないかぎり、一生を百姓で送らなければならないしきたりだったが、ジェイムズには運命を切り開く頭があった。

父と畑仕事をしているうちに、ブレンという先生に見い出されて算数を教えられ、そこにすばらしい才能を見せた。

けれども馬丁(ばてい)や港町の雑貨屋の小僧にさせられ、港町で初めて海へ心を開かれたのだった。

クックは四年の年期奉公だった小僧の身の上を、一年半でうち切って十六才のある日、港を出る石炭船に忍び込んで、船乗りのスタートを切ったという。

幸いその船会社にあたるホイットビイのウォーカ兄弟商会の主人ジョン・ウォーカが、この少年をかわいがってくれた。

ノルウェーイやバルト海へむかう船の中で、ジョンはジェイムズ少年に航海の手ほどきをしてくれた。

そしてジェイムズ・クックは十年のうちに、ボーイから運転士になった。

一七三五年、フランスと戦争がおこり、イギリスは海軍を強くしようとした。

クックは志願兵として海軍にとびこんだ。それからのクックの上達はめざましかった。

ただの水兵ながらすぐれた船乗りの腕が認められて、二年経つうちに舵を握らされるようになり、四年めには船長の免状、が与えられた。

ここでクックはペンブローク号にのって大西洋を渡り、北アメリカの戦場に加わった若い士官の最初の仕事は、セント・ローレンス川の夜間測量という、敵前での離れわざだったが、それは専門の測量士が口をはさむことのできない見事なできばえであった。

軍隊の激しい任務のあいだに、クックは測量と製図を学んでいたのである。

司令官サ・ヒュー・パリザーは戦争がすんでもクックを、アメリカにとどめて測量に従わせた。

彼が一七六四年から六七年の四年間に、ニューファウンド・ランドとラブラドルを調べて作ったその海図は、いまも役にたつといわれる。

一七六六年八月、クックは日食にあたって、正確な日食観測を本国に送った。

これを学問のもとじめである王立学界が知った。

そして王立学界が、一七六九年六月におこる金星の太陽面通過を太平洋で観測したいと考えた時に、パリサーの口ぞえもあって、クックがその学界遠征隊の司令官に選ばれたわけだった。

|

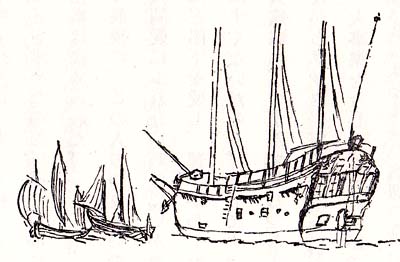

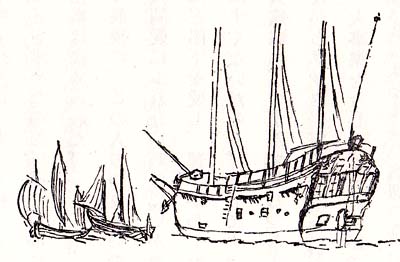

エンデバー号とそのボート

|

マジェランが発見した南米大陸南端のフェゴ島には

木がしげり、草木ぶきの小屋があった。

|

ジェイムズ・クックはすでに六二年の暮れに若い妻をもらい、六八年五月には海軍大尉に上り、四十才に近く働きざかりだった。

クックはテムズ川のたくさんの船のなかから、石炭運びのためにホイットビイで作られた三百七十トンの三本マストの帆船(はんせん)エンデバー(努力)号を選んだ。

乗員は八十五名、なかに天文学者チャールズ・グリーン、植物学者ジョーゼフ・バンクス、その友でスウェーデン人の博物学者ソランダーが加わり、十八ヵ月分の食料と十二門の砲たくさんの武器をつんで、一七六八年七月三十日にテムズ川のデトフォードを出帆した。

あくる年の一月半ばに、南アメリカ南端のフェゴ島の先を回り、ホーン岬をすぎた。

マジェランがあの海峡の南に火を見つけて、ティエラ・デル・フェゴ(火の国)と名付けたところがフェゴ島であって、雪に覆われた木の生えない島と思われていたのに、上陸してみると谷間には草木が茂っていて、よい水が川をなして流れていた。

二十日、ホーン岬を回って太平洋にかかり、四月四日、バンクスの従者が前方に陸を見つけた。

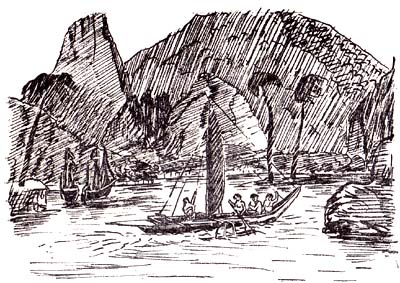

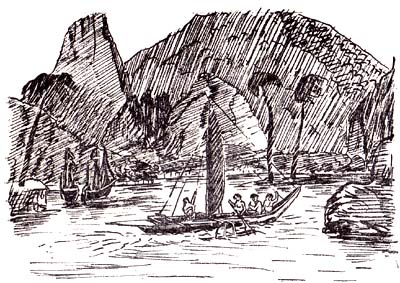

これはすでに一七六六年にサミュエル・ウォリスが見つけて、今度の金星観測によいと考えられていた目的地タヒチ島だった。

十三日の朝、エンデバー号はタヒチ島の北部マタビア湾に入った。

まだ天体観測には二ヵ月ほどあったので、クックたちは観測地を湾の東方の、今はビーナス岬と呼ぶ開けた丘の上に定め、小屋を造り大砲まで据え付けて研究にそなえた。

島の土人たちは大柄で美しくまた快活で人がよかったが、悪いとも思わずにイギリス隊の品物を盗むのには、困らせられた。

時には小銃を盗んだ島民が殺されたり、観測に使う四分儀がなくなって大騒ぎをしたりしたが、大体はおだやかにおさまり、クックは島民からタヒチ語で「卜ゥーテ」、つまり熱心で厳しい人というあだ名をもらった。 |

美しいタヒチ島は、クック隊のよい足場となった。そのマクバイ湾。 |

六月一日に、ビーナス岬から十六キロ離れたムーリア島へ、第二観測隊を大ボートにのせて送り、第一観測所の失敗した場合にそなえた。

けれども六月三日は雲一つなくて晴れわたり、金星の太陽面通過は正確に観測された。

タヒチ島の酋長のなかには手渡されたいぶしガラスで太陽をのぞいて、小さい黒点が丸い太陽の中に入るところを見ると、トゥーテのクックが魔法を使ったのだと思う者もあった。

観測は大成功だった。

クックはグリーンと複雑な計算をして観測の仕上げに力を貸し、タヒチ島をめぐって海岸線を明らかにした。

島は回りが百六十キロほどあって、東南に小島のつけ加わったような形をしている。

風景はすばらしく人情もよく、エンデバー号の乗員のなかには船を逃げてこの島に住みつこうとした者もあった。

クックは船内の取締りにはきびしく、逃亡者は見つけだしてつれ帰った。

そのころの決りではこのような時は、大抵しばり首にされるものだが、クックの隊ではむち打ち十二回の刑が一番重いものであった。

もちろんこの時の二人の水夫も、十二回むちをくっただけで許された。

クックとバンクスは、タヒチの酋長と島民に深く愛された。

バンクス諸島のあちこちにオレンジやレモンの木を植えた。

島にきてすぐに種子をまいたメロンは立派に成長していた。

すでに三ヵ月になるころ、ようやく島を離れる仕度がととのい、島民のうち最も勢力のあったトゥピアという者が、十二才になる息子クヨタと召使のタイヨタをつれて、すすんで船に乗込むことになった。

七月十三日、エンデバー号はタヒチ島を出帆した。

たくさんのカヌーに送られて沖へでた船は、礼砲をうって別れを告げた。

タヒチはそののちクックの南太平洋における探検の主要な根拠地となった。

2 オーストラリアをきわめる top

タヒチ島を出て西へ二日もすると、四つの島々が現れてきた。

クックはタヒチをふくめて、それらの島々を王立学会にちなんでソシエテ(学界)諸島と名付けた。

初めの島ファヒス島の王には、島に着いた日付(一七六九年七月十六日)入りの小さい白蝋(はくろう)の板を贈った。

二つめの島ウリエチでは、このあたりで一番美しいと思われる島の娘たちの踊りを見ることができた。

この島で船を修理して長くとどまったあと、再び海へでてイギリスをはなれてから一年めの祝いをした。

最もこの祝宴には水兵長が祝い酒を飲みすぎて死ぬという、はなはだ残念なおまけもついたが。

ソシエテ諸島の西でいくつかの島(のちにクック諸島という)を発見し、その島々をぬけて南に三五度までくだって、西に折れると十月七日、大きな陸地を認めた。

そこはニュージーランドの北島の東岸の一部だった。

島に住むマオリ族の目にはその日、沖から白い翼をいっぱいに広げた大きな水鳥が飛んでくるように見えた。

そのうちに、その親鳥から「羽根のそろわない小鳥」が水におりて、岸へむがってきた。

マオリ族はそのすきに、木槍をふるって親鳥をおそったが、火をふく矢に追払われた。

一度岸へ向ったボートも、ピストルの音を聞いて本船に引揚げた。――

マオリ族が白人の船を見だのは、クックのエンデバー号が初めてではなく、一六四二年の末にオランダの大航海者アベル・タスマンの船を見たことがあったはずだが、もちろんそれを覚えている者はなかったのである。

クックは北島の東岸の白い崖の入江をパティ(みじめ)湾と名付けた。

この島の土民たちは荒々しく、クックがなだめようとする前にうちかかってくるので、すっかり手をやかされた。

十五日には槍をかまえたマオリたちが、クックの手から赤いきれをうばい、トゥピアの息子をさらってにげた。

たちまち小銃が火をふいた。

土人のカヌーの底に抑え込まれていた十二才のタヨタは、土人たちが驚くすきに海にとびこんで、泳いで逃げた。

そして無事にエンデバー号に助けあげられた。

クックはこの事件のあった場所をキドナッパス(人さらい)湾、キドナッパス岬と名付けた。

沿岸を調べながらまわるうちに、時には上陸して北アメリカでできるような芋を手にいれたり、真水をくんだりしたこともあり、時には土民の家にこころよく迎えられることもあった。

しかし本島の東北端のはずれにある小さな島(東島と名付けた)によったとき、十月二十九日だったが、これまでに見たことのない大きなカヌーをまじえは、たくさんの土民の船に、エンデバー号は攻撃された。

クックは四ポンド砲を撃たせた。

砲弾がうなりながらカヌーの群れのむこうに落ちて、大きな水柱をあげるのを見て、土民たちは蜘蛛(クモ)の子を散らすように逃げていった。

十一月九日には、水星が太陽面を通過するので、南緯三六度五〇分の近くでグリーンがその観測をおえ、クックはその湾をマーキュリー(水星)湾と名付けた。

十二月十六日に北島の北端にさしかかり、ここをノース(北)岬と名付けた。

一七七〇年一月一日からエンデバー号はノース岬の北に三人王の島々を見つけたあと、反転して北島の西岸を調べながら南にくたった。

この島のマオリ族が人食い人種であることはもう明らかだった。

あるところでは脳が食べられたばかりの、生首を七つ見かけたし、あるところでは切り取られた手足を見た。

一月三十日にシャーロット女王にちなんで、その名をつけたシャーロット水路に入り、その湾をカンニバル(人食い)湾とよんで、そこでブドウ酒を一樽あけて女王の健康を祈った。

二月六日に湾を出て、夕方に激しい潮流江出会い、この流れにのっていくと海峡にでた。

北島の南端パリサ岬を回り、反対側に南島をのぞむこの海峡は、いまクック海峡とよばれる潮の流れの早いところである。

続く一ヵ月のあいだに南島を調べてその南方を極め、岩がちの高い山脈を望みながら西岸を北上して、三月三十一日にその南島北端のフェアウェル(さよなら)岬に別れをつげた。

タスマンが南島の一湾を発見しながら、マオリ族におそわれて四人の仲間を失い、あわててにげていったニュージーランドは、クックの周航によって南北二島がクック海峡で隔たることが証明された。

クックは、沿岸を三八〇〇キロにわたって調べあげた。

この大きな二つの島も、のちの探検の根拠地となった。

フェアウェル岬からどこへむかうかについて、船上では議論がたたかわされたが、キャプテンの意見でその西にあたる「全く海図のない」海を探検することになった。

クックは出発にあたって、海軍から特に南方大陸の調査を頼まれていた。

昔から南太平洋のこの部分は、未探検のまま白くなっていて、「知られていない南方大陸」とだけ書入れられてあった。

この空想的な大陸をめぐって、ある時はマルコーポーロのいったジャワのことではないかといわれ、ある時はマジェランのテイェラ・デル・フェゴのことにちがいないと考えられてきて、実際は知られていなかったのである。

けれども一五二六年にスペインのメッデスが、また一五四六年にレテスが、それぞれ風に吹き流されてついたニューギニア(新ギニア、ギニアはアフリカのこと)というところが、あるいは南方大陸だったかと思われたときもあって、一六〇六年にキロスが、ニューヘブリデス諸島に着いた時に、その島々の一つを「聖霊のやどる南方大陸」という大げさな名を与えたくらいだった。

ところがギプスの部下のドレスが、ドレス海峡を渡って、ニューギニアが島であることを明らかにすると、さらにその南方に、謎の大陸がある(オーストラリア)かどうかが、新しい問題となったのである。

とはいえ、ドレスの発見はその報告が三百年間もマニラの寺院の中にうずもれていて、イギリスがマニラを占領してから、ようやく知られたのだから、探検史上の功績にはならなかった。

やがてスペイン人の探検時代がすぎ、オランダ人がこの辺りの海へやってくる時代がおとずれた。

十七世紀の初め、オランダの幾人かの航海者たちは嵐で流されて、オーストラリア大陸に流れ着くことがたびたびあった。 その中であのアペル・タスマンが、オーストラリアの北側を除いたほとんど全部を探検して、ここを新オランダ(ニューオランダ)と名付けたけれども、惜しいことにその探検の結果がバラバラで、そのうえ付近の島を大陸続きのように誤解したりして、オースとフリアの実体をつかんでいなかった。

しかもオランダ本国はせっかくのタスマンの仕事を続けさせず、荒れ果てた土地として新オランダを見限っていたし、地理上の知識をとじこめて捨て去っていたのだ。

クックは初めまっすぐ西へグスマンの見つけたタスマニア島に向ったが、島の北からするどく北へ折れて行った。

すると四月十九日のあけ方、士官ヒックスが見張り台から声をあげた。

「前方に陸! 北へおよそ十五キロ。」

そこはいまヒックス岬とよばれる丘だが、波が高くて近寄ることができない。

九日たってようやく一つの入江に入り、陸地をのぞむことができた。

きれいな見知らない花々の咲き乱れる美しい土地で、パンクスは大喜びだった。

午後三時にアイザック・スミスたち三人の士官と、タヒチのトゥピアがボートで上陸した。

そこへ土人が現れて毒矢をいかけてきたので、一、二発小銃をぶっぱなすと、それっきり姿を消した。

やがてバンクスも上陸してきて、たくさん植物を集めた。クックはそれにちなんで、ボタニー(植物)湾と名付けた。エンデバー号は、付近の木にイギリス領のサインと日づけを刻みつけて、五月六日にボタニー湾を去った。 |

ボタニー湾の緑地は植物学者のバンクスをよろこばせた。

|

船は北に十キロ進んでポート・ジャクソン(シドニーの近くで、のちのイギリス植民地の足場となった)を見つけ、さらに大陸を西にみて北に進むうちに、この航海のうちで忘れることのできない出来事にであった。

六月十日夜、水深を調べようとしたとたんに、ズシーンという大きな衝撃があった。

「船長、サンゴ礁に乗り上げました。」

「船長、船底におびただじい浸水です。」

ひっきりなしに事態の急を告げる知らせがきた。

ここはのちに、グレイト・バリア・リーフ、つまり大堡碓(だいほしょう)とよばれる、千五百キロ以上にわたるサンゴの暗礁(あんしょう)地帯で、エンデバー号はいわば隠れたサンゴの藪(やぶ)へ、乗入れてしまったのである。

ここにくるまでも、遠くからわき立つ白い牙のような海原は、はてしなく続いているのを見て、リーフ(サンゴ礁)だなとは思っていたが、夜に入って月明かりをたよりに、できるだけ慎重に岩礁を避けて船を動かしてきたところだ。

水深は二十尋(ひろ=長さの単位=1.8m)から十尋になり、さらに八尋としだいに浅くなってきたので、錨を下そうとしたやさきだった。

白い大波はたえずうちよせるが、船は動かない。

月光にきらめく白波の原に、一石のガラスのようにうずくまっているばかりである。 |

岩礁にのりあげ、あたり一面の白波にきもをひやした

|

「底荷の石を全部すてろ。」

「船底の水だるを四十個だけ、あけろ。」

「やむをえない。大砲六門をすてろ。」

「すべてのポンプで排水、三十分でかわれ。」

命令は次々にだされ、不眠不休の努力をつづけるうちに、夜があけた。

陸は四キロほどかなたにあり、あたり一面わきたつ波の牙のようである。

昼十一時の高潮にも船は動かない。

夕五時に再び潮が高くなってきたのにあわせ、三台のポンプですばやく船底の水をくみすてて、船の位置を保ちつづけた。 風がでるとひとたまりもないが、幸いに天気がよく風がなくて助かった。

十時二十分、やっと船が浮いた。

キャプテンは命令をだして、岸の川口の砂地に船をつけるようにいった。

もうポンプを五分と動かす力も全員に残っていなかったが、どうやらあくる日の夕方に、岸近くに錨をおろすことができた。

続くいく日も船の修理に追われた。

岸にはテントをはって、病人やよわった者を休ませ、鍛冶や大工が腕をふるった。

あらゆる布に海鳥の糞(ふん)をつけてかため、船の孔につめた。

こうしてどうやら船は、水漏れなしに動くことができるようになった。

ここにいるあいだに海亀をとって食べたが、また内陸で、はしっこい鼠の大きなもの――「尾でとんであるく動物」を見かけた。

カンガルーのことだ。

ヨーロッパ人でカンガルーを知ったのは、もちろんこの時が初めてだった。

グレイト・バリア・リーフは世界最大のサンゴ礁だ。

このあたりは青い大洋の中に、だしぬけに白波さわぐ浅瀬が広く遠く続いていて、その様子を見た者は、不思議なものすごさを忘れることができない。

八月四日に岸を離れた船の上で、さすがのキャプテンもいりくんだサンゴの歯を逃れ出るのに、身の縮む思いをした。

水深を測り測り、どうやら水路をつかんでリーフを逃れ出たエンデバー号は、のちにバタビアについてよく調べられたとき、船底が「靴の底より薄く」ペラペラにそがれていたことを知った。

この時はともかく全員緊張のうちにリザート島の北、いまなおクック水路とよばれる二つの大岩礁の間の恐ろしい道を通って、大海へ逃れ出たのだった。

北端のヨーク岬から小島ポゼッションにのぼって、ここで新オランダとよばれるこの大陸を再びイギリス王のものとする式をあげ、太平洋の風にひるがえる旗を残した。

こうしてクックは、大陸沿岸三二〇〇キロの海図をつくりあげた。

エンデバー号はニューギニアを通り、さらにチモール諸島をぬけ、サブ島に寄り九月末にジャワに近付いた。

船にのせてきたタヒチの土人トゥピアとタヨクの親子は病気にかかって危篤になった。

バタビアの蒸し暑い空気が悪く、一時は近くの島へうつってバンクスの手当をうけ、少し取戻したように見えたが、十一月九目に息子のタヨタが死に、ついで父トゥピアもあとを追った。

船の方では船医のモンクハウスが死んだ。

バンクスもその下男二人も熱病にかかったが、ついにキャプテン・クックまで熱病で倒れてしまった。

やむなくエンデバー号は、ここでゆっくりと修理され、死者七人が葬られ、病人は体をなおした。

そしてクリスマスに港を出帆して、病人がたくさんでたためにプリンス島で十日をすごし、三月半ば喜望峰にたどりついた。

そこではまた天文学者グリーンをふくむ二十三人を葬らなげればならなかった。

この帰りのときの死者の続出にキャプテン・クックは大いに考えるところがあり、船中の健康をたもつための研究にうちこむことになった。

一七七一年五月十二日、エンデバー号は、ダウンズに帰りついた。

二年九ヵ月十四日にわたる第一回の大航海は、ニュージーランドを周航しオーストラリア東岸をたどってここに終った。

3 南極に向かう (第二回航海)top

めざましい働きをして帰ってきたクックは海軍は中佐に昇進し、あくる年に再び南海に向かわせることになった。

今度の目的は、オーストラリアよりさらに南にあると伝えられる大陸が、本当にあるかどうかを調べる点にあった。

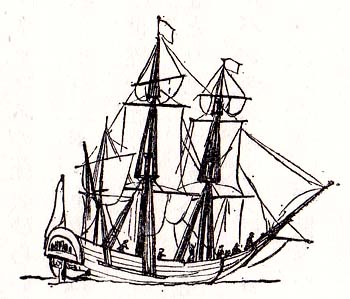

そしてクックは四百六十二トンのレゾリューション(決心)号と三百三十六トンのアドベンチュア(冒険)号をえらび、前の船には自らを初め百十二人、後の船にはファーノウ少佐を船員とする八十一人を乗込ませた。

学者側にはドイツ系の博物学者フォースター父子が加わった。

一七七二年七月十三日、二隻の船はプリヴスを出港、十月末に喜望峰に上陸した。

そして十一月二十二日に、いよいよ南方へむかった。

激しい風が雨とあられをまじえてふきまくり、船は帆をたたんでも風におしもどされ、激しい寒さに連れてきた家畜のほとんどが倒れた。年の暮れには氷山を見た。

霧がつづいて船の舳先(へさき)から艫(とも)を見ることさえできないので、二つの船は離れた時の打ち合せを重ねた。

一七七三年一月十六日に、人類の歴史はじまって以来、初めて南極圏を超えた。辺りには鯨がいくらでも泳いでいた。 |

レゾリューション号

|

二月八日にレゾリューション号はついにアドベンチュア号を見失った。霧が濃くて何も見えない。

大砲をうち、花火をあげて信号したが答えがない。

あと一週間ほど南方を東へ進んでから、ようやく落ち合う場所ときめたニュージーランドヘむかうことにした。

北へむかうと、だんだん暖かさがよみがえってきた。

三月に入ってタスマニアによい港を見つけ、ついでニュージーランド南島の西北端ダスキー湾についた。

すでに百十七日を海上でだけ過ごしたのだが、今度はクックの考案になる麦芽汁がきいて、一人も壊血病にかかる者がいない。

最もキャプテンの言葉によると、

「これはモルトビールの味がするものである。

どんなに乗員の利益になることでも、新しく改善する時はかならず全員の反対にあう。

この麦芽汁もキャベツの千切りを塩づけにしたすっぱみのあるサウア・クラフトも、こんなものは飲めないと非難された。

私のように有用な飲み物を新しく船内にもちこんだ指揮者はいなかった。

けれども長旅で船員をはしばしば大病はなくなったのである。」

とのべているが事実、初めのうち麦芽汁を毎日水夫たちに飲ませるには、キャプテンの好まないむち打ちをも、与えなければならなかった。

ダスキー湾の付近は荒れはてた岩山であったが、クックは喜望峰から連れてきたガチョウのつがいを放してやった。

五月十一日にここを出て、シャーロット水路に向った。

途中で大竜巻が六本、天にのぼるのを見た。

水路に着いてアドベンチュア号を見つけ出し、両船は再会を喜びあった。

二月七日にこの船も大砲をうって合図したが応答がないので、タスマニアを通り五週間前にシャーロット水路にきたのだそうだった。

六月七日、両船は再び南へむかった。冬の最中だが、クックは南緯四六度までくだってみようと決心していた。

途中でアドベンチュア号から、壊血病がひろがっているという報告があった。

クックは麦芽(ばくが)汁や果物をわけてやり、やむをえず両船をタヒチへむかうように命じた。 |

シャーロット水路で出会った大竜巻のすごさ。

|

九月までタヒチで、いろいろとなじみの酋長とゆききして過ごした。

アドベンチュア号の方では、ウクエチ島の若いオマイがボラボラ島民に身代を奪ばわれたのを哀れみ、オマイを船に乗せてイギリスに連れてゆくことにした。

クックはオエジージーという十八才の青年を連れていくことになった。

十月にタスマンが発見していたトンガ諸島を見つけ、そこをフレンドリー諸島と名付けた。

ここの住民はおそろしく迷信深く、鼻をこすりつける挨拶の習慣も、ものめすらしかった。

十月の末にニュージーランドヘくだり、そこで嵐のさなかに再びアドベンチャー号と離れてしまった。

レゾリューション号は幾週間か探したあとで南へくだり、十二月の半ばに最初の氷山を見た。

年の暮れに再び南緯七〇度をこえ、一七七四年一月三十日。山脈のような大氷原のなかで南緯七一度一〇分、西経一〇六度五四分を記録した。

これ以上は進めないので針路を北にとり、三月十八日に西方の沖にイースター島をみとめた。

途中でクックはひどい腹痛をおこして重病におちていたが、ようやくなおってイースター島を見物することができた。

この島はポリネシアのなかでポツンと離れていて、南アメリカのチリからも隣のピトケアン島までも何百キロかかる。

島の中には人の背の二、三倍もある不思議な顔だけの巨像がスクスクと地上へ突き出していて、茫々(ぼうぼう)とした太平洋を見つめているのだ。

私たちは後のコンチキ号の探検家パイエルタールの調査で、いくぶんはその謎に足を踏み入れることができたが、この時のクックたちは、さぞかしその巨像におどろいたことだろう。

病がなおるとともにさらに北上して、マーケサス諸島、トンガ諸島に寄り、再びタヒチに立ち寄った。

すると七千の土民たちが集まって、土民同士戦争をしようとしているところを見かけた。

六月半ばに小さな環礁の島を見つけて、海軍の上官の名をとってパーマストン島と名付けた。

サモア諸島からニュー・ヘブリデス諸島にとたどってきて、クックは太平洋の島々が、方々に小さく点々とまとまりあい、一つ見つかると次々に見つかるのをおもしろく思った。 |

誰がたてたか、石の巨人の首がならぶイースター島。

|

この時も西太平洋のなかで最も重要な諸島が見逃されていたところを、クックは一島一島と念を入れて調べあげることができた。

激しい毒のある魚を食べて、体がもえるほど熱がでることがあったり、いくつかの火山島を見つけたり、投げ槍で魚をとる土民の妙技に感心したりしたあげく、進んで九月初めにニュー・カレドニアを発見した。

そこで日食を観測したあと、再び一ニージーランドヘもどろうとして、エゾ松のしげる無人島ノーフォーク島を発見、ついに十月十八日にシャーロット水路にきてみると、別れたアドベンチュア号がここに立ち寄って帰国するという置き手紙がしてあるのを見つけた。

十一月十日ニュージーランドを離れて、ホーン岬の緯度へ東南に進み、十二月二十九日にホーン岬を回った。

しかしクックはここで北上することなく、レゾリューション号を東に進めた。

ホーン岬から喜望峰へ南方の海をおしわたって、あくまで南方大陸の存在を確かめるつもりだった。

一七七五年一月十四日朝、氷山のような形を見つけ、近よると陸であった。

岩山がそびえ谷は万年雪にうもれて、木一本ない島である。

キャプテンはここを南ジョージア島と名付けた。

二十日にも一島に遭い、これをジョージア島と名付けた。いずれもイギリス王の名にちなんだものだ。

東南に見た陸地はサンドイッチランドとよんだ。これは海軍大臣の名だ。

二月二十二日、もはや陸地なしと見ていよいよ北上、三月十七日に喜望峰に至った。

ここでアドベンチュア号が一年前について本国へ向ったというニュースを得た。

そしてファーノウ少佐の置き手紙を読んだ。

それによってアドベンチュア号は、一七七三年十月に嵐で別れてからシャーロット水路に戻り、その十二月ここで休むうちにボートで探検にでた十名の将校と兵が、土民たちの手で皆殺しにされたのを知った。

そこでそうそうにニュージーランドを引揚げて、七四年一月十日に喜望峰にきたものだった。

クックは三月菜かなにセント・ヘレナ島に立ち寄り船を修理して再び航海につくと、七月二十九日にプリヴスを認め三十日にスピットヘッドに帰りついた。

この第二回の大航海は三年と十八日に亘(わた)り、七万海里(十三万キロ)におよぶ距離を渡った。

なかでも南極圏の内側で地球をひと回りしたことは今までの誰にもおよばない大功績だった。

発見も多かったが、特に記さなければならないのは、クックのレゾリューション号から、ただ一人の壊血病患者も出さなかったという事実である。

4 北極をめぐる航路を求めて(第三回) top

クックが二回めの航海から戻ったとき、イギリスはおりからアメリカの独立戦争で頭を悩ましていた。

それにもかかわらずクックは、非常な名誉をもって迎えられた。

海軍では彼を大佐に昇進させ、王立学会は正会員として迎え、ジョージ三世に長時間、航海のお話を申しあげた。

しばらくのあいだグリェジ海軍病院長をつとめているうちに、北方探検のうわさがクックの耳に入った。

というのはまだスエズ運河もパナマ運河もなかった頃だから、イギリスからよその国へいくのに、喜望峰やホーン岬を回って航海しなければならなかった。

だからもし、北極圏をひと周りできるルートが見つかれば、これほどの早回りはないのだ。

それでこれまで長らく、大西洋から北のてっぺんを回る航路が訊ねられてきたのだった。

大西洋からロシアの北を通って行こうとするのを北東航路、逆にアメリカの北を回って西回りに太平洋に出ようとするのを北西航路とよび、古くから船乗りの宿題になっていた。

イギリスも昔から多くの船をその航路探しに送っていたが、第二回航海に南極圏を一周してきたキャプテン・クックほど、この事業にふさわしい人物かあるうとは思われなかった。

(しかし歴史上から見れば、クックのようなすぐれた人が南方に陸がないといったおかげで、南極大陸の発見がたち遅れたことになるだろう。)

海軍では初め遠慮してクックを休ませようとしていたのだが、噂を耳にしてクックの方から志願してきた。

クックの新しい第三回の航海はきまった。

船は第二回と同じレゾリューション号が、クック大佐の司令する旗艦(きかん)となり、船長に部下のウィリアム・ブライがあたり、もう一つの同じホイットビー製で三百トンのディスカバリー(発見)号には、船長にやはり部下のチャールズ・クラークが選ばれた。

ブライはのちにバウンティ号事件という有名な反乱事件がおこったときの主人公として、おおいのないボートで決死の脱出行をやってのける人である。

またレゾリューション号に十九才の少尉候補生として乗込んだジョージ・バンクーバーも、のちに北アメリカの北西岸の探検で有名になり、その地に彼の名をとどめた人だ。

タヒチ人オマイも、この第三回航海で故郷の島に帰ることになった。

オマイは頭もよく正直で、二年間イギリスにいる間に上流の人々にかわいがられ、画家レイノルズに肖像をえがれたりしたが、さすがに故郷に帰る喜びはおさえられなかった。

今度は学者は乗込まなかった。

クック艦長自身が王立学会員であるうえに、今までの報告に最高の金メダルをうけ、その観測や記録は学者たちから高く評価されていたから、ほかの学者は必要なかったといえよう。

隊員は二船で百九十二人だった。

一七七六年七月十四日、二隻はイギリス海峡を出た。

十月半ばに喜望峰に立ち寄り、ここにひと月休んで明くる年の一月末にタスマニアに立ち寄った。

ここでクックはフクロネズミ(カンガルー)を見た。

二月の半ばにニュージーランドをのぞみ、まもなくシャーロット水路に錨をおろした。

ここの土民たちは、この前のアドベンチュア号のボート組十人皆殺しの復讐にきたものと思って怖れていたが、クックはその酋長から、オマイを通訳として事情を聞きただした。

それによって土民の盗みをとがめて争いとなり、発砲したすえに土民たちに襲いかかられたことがわかった。

通訳のオマイはあまり評判のよくない酋長を、みせしめに殺すようにクックにすすめたけれど、頭をたれてさばきを待つ酋長を、クックは罰することなく許してやった。

そしてオマイはその島の若者二人を従者につれて、タヒチに帰ることを許されて、大喜びであった。

その月の末に二隻はニュージーランドをたち、三月二十九日に陸を見つけた。

それがマンゲア島で、ここから縦に九島一列にならんでいる島を順に訪れた。

いわゆるクック諸島である。

四月になると月末にサベジ島、ナムカ島、パパイ島とへて、この前の航海で見つけたトンガ諸島(クックはフレンドリー諸島と名付けたが)にきた。

そして五月末にそのうちの大きな島トンガタプに上陸し、およそ二ヵ月をすごした。

そして日食を観測して七月十日にトンガタブをたったが、クックはこの島民のおだやかで平和な性質を讃えて、それまで三ヵ月へめぐった島々をまとめてフレンドリー(仲良し)諸島と名付けたのである。

八月八日にサンゴ礁の島を見たが、それはツボアイ島でそこは通り過ぎ、十二日にタヒチを目にした。

オマイの喜びは大きかった。

しかしクックはオマイの騙されやすい性質を考えて、ファヒネに立派な家をたててやった。

オマイはニュージーランドから連れてきた二人の従者と島の親戚をあわせて、十人ほどでその家に暮らすことになった。

いつものようにクックたちは、タヒチで心からの歓迎をうけて、すっかりくつろいだ。

クックがリューマチで苦しんでいると聞くと、酋長の母と姉妹たち八人の女が船にきて、頭から足までもみにもんでくれた。

おかげでクックの体の節々は音をたててすっかり柔らかくもみほぐされ、痛みがなくなったということもあった。

そのうちに島を去る日がきたので、クックはオマイの家の外壁に「一七七七年十一月二日」ときざんで、オマイと別れをつげた。

オマイは最後まで船に残っていたが、一人一人にだきついて、涙をこらえて立ち去っていった。

ボートでオマイを送った者の話では、ボートの中で泣きふして岸についても立ちあがれなかったそうだ。

船はウリエチ島に行ってそこに観測所をたて、天象観測を始めたところ、二十四日にディスカバリー号の少尉候補生と水兵が、この楽しい島に居残ろうとして船を脱走したという知らせが届いた。

もともと初めてタヒチ島を訪れて以来、タヒチはつねにイギリス人船乗りのあこがれの的になり、脱走者をだしてきたが、クックはそれを見逃しにしては今後のしめしがつかないので、厳重に探して連れ帰るように命じていた。

そしてこういう場合いつも彼がとるやり方として、島の酋長かその息子を船に人質としてとらえ、脱走者を隠まっている土民たちを脅しつけるのだった。

はたしてクックが酋長の息子たちを捕えると、脱走者たちは土民の手でボラボラ島から連れ戻された。

十二月八日、船はボラボラをてて北に向った。赤道をこえて二十四日に陸地がのぞまれた。

この低い小さな島でクリスマスを迎えたので、クリスマス島と名付けられ、二十八日に日食を観測した。

この辺りの海にはおびただしい亀がいたし、鯛でもマアジでもつかみどりができた。

一七七八年一月二日その島を出て、十八日のあけ方に高い山のある島を見つけた。

ついで第二、第三の島が現れた。

ここでクックは中央太平洋で最大の島々を発見し、時の海軍大臣の名をとってサンドイッチ諸島と名付けたが、これこそいまのハワイ諸島にほかならず、のちにクックにとって運命の島となったところだった。

島民たちはここでもタヒチと同じ言葉を話し親切で快活で、手くせの悪いのはどこも同じでしかたがないが、喜んで豚や芋をくれた。

しかしあまり長居はせず、二月二日に北へ向った。

そして三月七日に北アメリカ西北岸(オレゴン州)に近付いた。

昔ドレイクのニュー・アルビョンと名付けたその地方から北は、まだ誰も来たことがないので、クックは沿岸ぞいにゆっくりと北上した。

大きな鳥の目をへさきに描いたたくさんのカヌーにのって、獣の皮を着たインディアンがやってきたところもあった。

彼らは熊やトナカイや狐の毛皮を持って取引にきた。

それらの土民のなかにスペイン製の匙(さじ)を見せた者があるので、クックは昔のスペイン植民が残した品物が、広い大陸を運ばれてこのような遠い海岸にたどりついたことをしのんだ。

四月末にはキング・ジョージ海峡と名付けたアラスカの南部沿岸につき、島々と入江の入り組んだアラスカの沿岸をのぼった。

クロス海峡と名付けた今のシトカの辺りをすぎ、五月十日に霧にまかれてある岩島に休んだとき、頭に羽根飾りをつけた二十人ほどのインディアンがカヌーにのって歌をうたいながら現われたことがあった。

またそのあくる日は激しい風をさけてプリンス・ウィリアム海峡と名付けた入江にいると、顔にグロテスクないれずみをしたり、青黒い絵の具をぬったりしたインディアンの男女が現れた。

この辺りからそろそろ、白熊やオットセイを見ることができた。

五月三十日に、驚くほど早い潮流れにのったので、調べてみると真水であった。

大きな川が流れていて、二隻の船はその川を少しさかのぼって、北アメリカがまだまだ南北につらなり、その川はハドソン湾に通じていないことを確かめた。

クックはターナゲイン(引き返し)川と名付けたが、のちにクック川とよばれる。

アンカレジの近くのことだった。

六月二十五日に濃い霧にまかれて、ゆっくり進んでいるとき、ふと左舷艫(とも)の方に波の音が聞こえるので、船をとめて霧の晴れるのを待った。

晴れてから見ると、二つの大岩に波があたっている狭いところが、何も知らずに二隻が無事くぐりぬけていたのだった。

七月の半ばには、獣の皮の大きなカヌーをこぐ者を見た。

八月三日に船医のアンダソンが死に、その死体を埋めたアラスカ半島の沖の島をアンダソン島と名付けた。

|

ウナラスカ島の土民の家は、地面に穴をほり、

屋根を入り口にする(左手前)

|

ベーリング海峡をこえて、セイウチ狩りをする隊員たち。

|

八月五日にアメリカ大陸の西のはずれを認め、そこをプリンス・オブ・ウェールズ岬と名付けて、その先のウナラスカ島からさらに北東に折れ曲がった。

七日にオーロラを見た。

やがて船はベーリング海峡を通って北極海に入り、東に二十五キロ進んで高い氷の崖にぶつかった。

八月十八日の昼である。

北方はその崖でとざされているので、北緯七〇度をややこえたその地点をアイシー(氷)岬と名付けて引き返すことにした。 ここはアラスカ北端ハロー岬から二百キロ西南にあたるところである。

クックは、南極でのように北極でも、今までの一番遠い地点の記録をたてながら、その目的の一歩手前でもどらなければならなかった。

しかしレゾリューション号はベーリング海峡に出るまでにも、ジグザグに進んでアジア大陸側に立ち寄り、不幸なエスキモー一家にナイフやビー玉をくれてやったりした。

冬が近づいていた。

アラスカ半島の先のウナラスカ島を見い出いのはすでに十月二日だった。

ウナラスカ島ではロシア商人のイスミロフという立派な人物にであって、情報を交したが、このイスミロフという男はイギリス船を海賊だと思っていたらしい。

考えてみれば、見るからにみすぼらしくなった船と人は疑いをもたせる種(たね)だったのだ。

ここの島民たちは、生(なま)のまま魚を食べた。

クックは、酋長がヒラメの生の頭や生のカキを食べるように飲込むのを見た。

二十六日にその島を出て、いよいよ二隻はサンドイッチ諸島(ハワイ諸島)に向った。

この北方探検では北西航路の発見ができなかったけれども、のちにイギリス領コロンビアを開く元になった。

レゾリューション号とディスカバリー号とはいそいで南下した。

緯度を一度くだるごとに暑くなった。

十一月二十六日の夜明けに前方に陸地を見た。ハワイ諸島中のマウイ島だった。

その沖から世界一の死火山ハレアカラをのぞんで目を見張った。

この前、立ち寄ったこの諸島の島々はもっと西によった小さなものだったことを知って、クックは喜んだ。

三十日の夕方、ハワイ島という大きな島を発見、この島の高い山々が雪をいただいているのを見た。

十二月いっぱい島の周りをめぐって、二十三日に北方へむかおうとして、途中東南にむきをかえたところ、信号を誤ってディスカバリー号が単独で北へいってしまい、夜があけてみるとレゾリューション号だけがハワイ島の岸に残されていた。

しかし、一七七九年一月五日に島の南端をまわったとき、ディスカバリー号が戻ってきて、落ち合うことができた。

十六日に、カラカクア(ケアラカクア)と土民のよぶ、よい湾が見つかったので、二隻はその入江に入って錨をおろした。 何百人もの土民が見物に集まり、水スマシのように二隻の周りをカヌーが漕ぎまくった。

クックはこの光景を見て、

「いまでは北方航路を見つけて、故国へ帰ることに失敗した点を嘆く者はいなかった。

失敗したからこそサンドイッチ諸島にたちもどれて、そのために広大な太平洋での探検のうち、最もすぐれたことになる発見で、私たちの航海が飾れたのだ。」

と日記に記した。

しかしクックの日記はそこで切れ、それが最後となって永久に書きつがれなかった。

5 ハワイ島で迎える最期 top

ハワイ島には若いパリーアとカニーナの二人の酋長のほかに、コアーという老酋長がいて、クックを迎えた。

クックはこの島でオロノという新年の神として仰(あお)がれた。

クック艦希か上陸すると皆ひれふして、仰ぎ見る者もないほどだった。

島に観測所をたてて暮らすうちに、最も勢力のあるカウロワ村のテリーオブーという老酋長がきて、クックと仲良しになった。

一月の末にキャプテンに長くつきそってきた水兵のワットマンが死んだ。

島民たちはその弔(とむら)いを長く続けた。

二月に入るそうそう、キャプテン・クックは再び航海にでようときめ、四日に出帆した。

島民たちが最後まで島の周りで見送ったことはいうまでもない。

しかし二月八日の夜あけに激しい風にあって、レゾリューション号の前方マストが折れているのが発見された。

そこで船はカラカクーア湾に引き返した。

なんで引き返してきたかを不思議に思う島民もあったに違いない。

オロノ(クック)が二度戻ったことに不吉を感じた者もあったに違いない。

村はおそろしく静まりかえっていた。

土民は酋長たちはいないといったが、あくる日には酋長たちもでてきて、再び賑やかにクックを迎えた。

しかし、十三日の夕方に事件がおこった。

村の水を汲む汲せないで、下士官と島民のあいだに激しい対立がおこっている時に、ディスカバリー号から小銃の音がした。

島民のカヌーが船から岸へ逃げ帰るると、島民に盗まれた品を追ってボートが島へきた。

ボートできた士官が浜にあったカヌーの一つをさしおさえた。

それは酋長パリーアのカヌーだった。

パリーアがカヌーに手をだしたとき、その士官が酋長をオールでなぐりたおした。

しかしパリーアは我慢して帰った。

つぎの日のあけ方、ディスカバリー号のボートが盗まれていることがわかった。

キャプテン・クックは、いつものように盗まれた品をかえしてもらうまで、島の酋長の誰かを船に人質にしようと考えた。 そして朝の八時ごろ、十人の部下をつれてボートで島へ向った。

クックはテリーオブー酋長に話をして、その二人の息子を船につれていくことにした。

酋長の子供たちがボートにのったとき、少年たちの母にあたる酋長の妻が、涙を流しながら酋長にそれをやめさせることをはげしくうったえた。

気がつくといつのまにか島民たちの大群集が、酋長とキャプテンたちの集まりを囲んでいた。

キャプテンは無理を悟って、少年たちを戻すことにした。

おりもおり、たまたま岸に残してきたボートの見張りが、あるカヌーの動きだそうとするところを小銃で撃った。

撃たれて死んだのは、一人の酋長だった。 |

ボートの盗難から騒動が起こり、隊員の発砲をとめたクックは、

たちまち土民の群れにおそわれ、水ぎわにたおれた。

|

島民たちは大きくどよめいた。島民たちは戦争のいでたちで槍と石をかまえてせまった。

キャプテンは、兵たちにおどかしの小銃を撃つことを命じた。

それがかえって火に油を注ぐことになった。石つぶての雨、がぶりかかった。

小銃は土民の先頭の者たちを撃ち殺したが、島民たちはもうひるまなかった。

あぶないと思ったキャプテン・クックは発砲をやめよと叫び、ボートの兵をよぼうとして、後ろむきになった。

すかさず島民たちはその背中に槍をさした。クックは顔をふせて、水の中に倒れた。

島民たちは、激しい叫び声とともに、倒れた人をとりかこみ、その剣をうばって、めった切りにした。

生き残った者は、あやうくボートで逃れた。

クックと四人の兵が殺されたが、船からは手のくだしようもなかった。

おこるはずのないことが一瞬におこって、イギリス海軍のほこる指揮官が死んだのだ。

船からは大砲をはなったが、もうおそかった。

その夜、島の一人の坊さんが、クックの死体の一部をつつんだむしろを船に持ってきた。

それは四十キロほどの肉のかたまりだった。

それから二十日と二十一日に、火にやかれたあとのある手足、頭などが運ばれてきた。

その暮れ方、すべてが棺におさめられ、聖書を唱える声と礼砲のうちに、偉大な航海者の亡骸(なきがら)は太平洋にほうむりさられた。

二十二日、二隻の船は北へむかって発った。

二隻はカムチャッカ半島にいたり、ベーリング海峡を再びさぐって、そこを引揚げるまぎわ、八月二十二日にクックのあとをついで司令官になったクラークが肺病で死んでしまった。

レゾリューション号はゴーアが、ディスカバリー号はキングが指揮をとることになった。

二隻は千島をくだって、十月二十六日に日本の岩手県宮古の沖にきた。

ここから日本島の沿岸経緯度を測りながら、十一月一日、九十九里の南沖にいたり、七日、銚子の先から遠くマカオに離れていった。

この測量は日本東岸の正確な位置を世界に知らせ、のちのアジア探検家の手引きになったものだ。

主人を失った二隻の船は、やがてインド洋を横切って喜望峰を回り、四月半ばにその岬の東の湾に入った。

そして一七八〇年十月四日テムズ川にたどりついた。

実に四年二ヵ月二十二日ぶりの帰着だった。

キャプテン・クックの最期は実に痛ましいかぎりだった。

しかしその功績はまず広い太平洋のなかで、ことに南太平洋でオーストラリアやニュージーランドを初めとする、数多くの島々の発見である。

クックに続くフランスの大探検家で、これもあわれな最期をとげたラ・ペルーズが、

「私はなにを望むことができよう。キャプテン・クックよ。

あなたが余りにたくさんの仕事を果してしまったから、私たちはただあなたの功績を、声を放って讃(たた)えるほかにすることがないではないか。」と嘆いている。

クックは世界一の発見者だった。

しかしクックの探検の方法の方が、むしろこの稀(まれ)にみる偉大な人の面目を輝かすものだ。

クックは発見してのちに徹底的に調べ、土民たちを愛し、時には家畜を放ってその繁栄を願った。

彼の前の発見家たちが、土民たちから手あたりしだいに、金銀や香料を取立ていったのとは正反対である。

一万語におよぶクックの記録のなかに、黄金を求めた「金」という字はただの一つもなかったといわれる。

キャプテン・クックは一面数学者であり、地理学者でもあった。

この人ははげしく知ることを求めたのだ。そのために探検という仕事は高められた。

そして最後に、この人の釣合のとれた心、人間愛にふれないわけにいかない。

クックほど部下を愛し、部下から慕われた隊長は少ないだろう。

そしてクックの三回の大航海にすすんで加わった人たちは、さながらクック一家のように仲良くしあって、大事業をなしとげることができたのである。

あれほどに長い航海の間に、部下から病人を出すまいとして、バンクスたちと新鮮な食品の研究をし論文を書いて、麦芽(ばくが)汁を船に持ちこんだ彼が、飲むまいとする水夫にはむちをふるいまでしたというエピソードは、その現れであった。

人はノシェイムズ・クックこそ、あらゆる航海者のなかで、最も高貴な船乗りであったという。

かって貧しい小作長のせがれとして生まれ、小学校もろくに出ずに雑貨屋に勤めた小僧だった者が、イギリスの誇りになった。

ラ・ペルーズのゆくえを探しにでた探検家きっての豪傑、フランス人の名船長デュルビールは、こういった。

「キャプテン・クックは歴史のなかで最も輝かしい航海者だ。

だがその名は、すぐれた探検家としてよりもすぐれた人間として、きっと永久に世界の船乗りに記憶されるだろう。」

いまオーストラリアのメルボルンに近い公園のなかに、キャプテン・ジェイムズ・クックが生まれた小さな農家が、イギリスから記念として移し建てられている。

そして太平洋を渡ってここを訪れる旅行者たちは、窓を開いて明け暮れに太平洋の潮風を呼吸している、その小さな家を見ることができる。

top

**************************************** |