|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

六、国境をこえる公害

1 ライン川の魚の死 top

|

美しいライン川も汚染された

|

ラインの流れ位置図

|

ドイツ、ライン峡谷のとある右岸に、高さ一三二メートルという大きな奇岩がきり立っています。

その名はローレライ。妖精の岩という意味で、昔、このあたりに妖精が現れ、美しい歌声で船人をうっとりさせては、船を難破させたという有名な伝説が伝わっています。

そのラインの清らかな流れも今では汚れきって、『ヨーロッパ最大の排水口だ』などと悪口をいわれるようになっています。

一九六九年六月には、この川にたくさんの毒が流れこみ、ドイツや下流のオランダの人々をゾッとさせる事件がおこりました。

今では船人の『悪夢』は妖精ではなく、川の水の汚れなのです。

一九六九年六月十八日の昼すぎのことでした。

このローレライの岩の三〇キロメートルほど上流のビンゲンというところで、村の人達が数人集まって何か話合っていました。

「おや、いまごろどうして、魚たちが岸辺にはね上がってくるんだろう」

「どうもよくわからない。みんな苦しがって死んでいる……」

みると、岸辺の砂のところに、数匹の魚がはね上がってきて、ばたばたとはねながら死んでいくてはありませんか。

そしてこの魚たちのふしぎな行動の謎はわからないままに、数日がすぎていきました。

その村人たちが、下流のボン、ケルン、あるいはジュッセルドルフあたりで、死んだ魚が白い腹を上にして、大量に浮かび上がりはじめたと聞かされたのは、二十二日の夕方のことでした。

西ドイツのラジオやテレビがいっせいにこのことを伝えはじめたのです。

テレビの画面には、あお向けに浮かび上がった大量の魚の姿が、なまなましくうつしだされました。

一体なにがおこったのかもよくわからないままに、危険は川の流れとともに、どんどん下流にひろがっていきました。

つぎつぎに下流の各地から、魚の被害が伝えられてきます。

魚だけではありません。

おびただしい数の野ガモや、岸辺のあちこちに巣をつくっていた野ネズミもまきぞえをくったのです。

ラインの流れは、わずか数日のうちに、すこし大げさにいえば『死の川』にかわってしましました。

そしてこのニュースは西ドイツだけでなく、下流のオランダのロッテルダムや、ハーグなどの都市に住む人々をふるえあがらせました。

というのも、これらの流域の人々は、このライン川から飲料水をえていたからです。

ライン川流域に住む人の数は、三千万人以上といわれます。

このうち、少なくとも三百五十万人が、ライン川の水を飲んでいたのです。

また下流のオランダでは、約四百万人の人が井戸から水をえていますが、この地下水も、もとはといえばライン川の水が地下にしみこんだものです。

『各地で魚浮かぶ』の知らせに西ドイツとオランダの当局は二十三、四目の両日にかけて、ライン川から水をとる施設をいっせいに閉鎖させました。

またライソ川を航行する船牛流域の農家の人々、あるいはキャンプ場の人ごとにたいしても、ラインの水を絶対に使わないように呼びかけたのです。

それではなぜ、どこからこんなにたくさんの毒示流れだしたのでしょうか。

さいわいに犠牲者はでなかったのですが、西ドイツとオランダの当局では、ただちに“犯人さがし”に乗出しました。

そしてまずわかったのは、はじめに魚が岸にはね上がったビングン付近で、たくさんの毒が流れだしたということでした。

二十四日には今度は下流のオランダ国立公衆衛生研究所が、ライン川を汚したのはエンドサルバンという殺虫剤だったと発表しました。

この殺虫剤は、水一リットルのなかに百万分の一グラムはいっただけで、ほとんど魚が死んでしまうほど強いものだったといわれます。

それではだれが、こんな殺虫剤をライン川に投げ入れたのでしょうか。

これについても二十七日になってやっと、当日、一隻のハシケがブドウ酒づくりで有名なグァイザンハイム付近で、この殺虫剤を水中に落したことがつきとめられたのです。

一隻のハシケのちょっとした不注意が、数日のうちに西ドイツとオランダの二ヵ国をまきこむ大騒ぎのもとになったのです。

この不注意のために、犠牲者こそでませんでしたが、ビングンから河口のロッテルダムの間で、ざっと五百万匹の魚が死んだといわれています。

汚染された流域は、約三〇〇キロメートルにもおよびました。

またこの事件は、西ドイツだけでなく、オランダにもまたがる国際的な汚染警報組織の重要性を大きく浮かびあがらせました。

西ドイツは二十三日には、このことを下流のオランダに知らせたのですが、その時にはすでに遅く、殺虫剤の流れは時速五キロメートルの流れにのって北海の河口に達していたのです。

このためオランダでは、いかりが高まり、一時は国会などがこの問題を取上げて、西ドイツを非難したりしたのです。

それでなくとも、ライン川は近年はひどく汚れて、先にものべたように『ヨーロッパ最大の排水口』などといわれたりしているのです。

スイスにその源を発し、西ドイツとオランダをへて北海にそそぐ全長約二三〇〇キロメートルのライン川にの流域には三千百三十万人の人々が住み、一年間に二〇億トンの飲料水をえているのですが、この大切な川が年々汚れがひどくなっているのです。

その原因は、川沿いの化学工業、製鉄所などからの排水、川を往き来する船の廃油です。

西ドイツ政府の推定では、ライン川には一日七、〇〇〇トンの汚物が流れだしているということです。

また、ライン川やその支流を航行する船は二万隻にものぼり、これらの船がすてる廃油は一日一万一〇〇〇トンにも達するといわれています。

川の水の細菌の数は、水源にあたるスイスのグラウビュンデンでは水一立方センチあたりわずか十個なのに、ドイツとフランスの国境のストラスブールでは二十万個、河口のロッテルダムでは十五億個という増え方です。

もちろん西ドイツでは数年前から、川沿いの工場に補助金をだしたりして、工場廃液退治に乗出しています。

しかしこのライン川の魚中毒事件は、水の浄化が一国の努力だけでは、もはやどうにもならないことを示しています。

2 油のじゅうたん海をうめる top

一九六七年の春なお残い三月のある夜のこと――。

ペルシャ湾のクウェートからの原油一一万八、〇〇〇トンを満載した大型タンカー、トリー・キャニオン号(一二万三、〇〇〇重量トン)は長い航海を終えて、イギリス南西部のコーンウォール半島沖にさしかかっていました。

なんのかわりもない静かな航海でした。めざすウェールズのミルフォードヘブン港まであとわずかです。

このとき、名もない一隻のタンカーが、数日後に世界をおどろかせる事件の主人公になり、“海の公害”をクローズアップさせると、だれが予想したことでしょう。

いつものように船長はミルフォードヘブンの港から、一通の電報を受けとりました。

二十五日土曜日の午後十二時までに入港にしないと、潮の関係で、あと五日は入港できないというのです。

そこで船長は船足を速め、海図をたよりに、少々、近道をとることにしたのです。 |

コーンウォール半島位置図

|

この時です。 ゴシンとにぶい音がして、長さ二五〇メートルもある巨大な船体が、半島の四〇キロメートル沖の通称七つ岩という暗礁に乗り上げたのです。

トリー・キャニオン号の前部三分の一が暗礁に乗り上げ、船底には五メートルほども岩が食いこんできたのです。

もし、この船が原油を満載したタンカーでなかったら、ニュースにもならなかったことでしょう。

だがこのとき、船の十八の油タンクのうち、十四までが破れ、どす黒い、ネバネバした原油が夜の海に流れだして、ひたひたとコーンウォール半島に向けて押し寄せはじめたのです。

黒い油のじゅうたんは、刻々と面積をひろげ、二十六日までには四〇〇平方キロメートルの海域をおおいました。

イギリス南西海岸一帯には、約一〇〇キロメートルにわたって黒い波が押し寄せ、ひどいところでは油が三〇センチメートルもたまりました。

ちょうど復活祭の休暇で、この海岸にやってきていた行楽客のなかには、油のなかの揮発性の成分を吸いこんで、倒れる人もでるありさまです。 |

タンカーの事故は海洋汚染になる

|

海鳥たちはべとつく油で飛べなくなって、無数に岸に打上げられはじめました。

この石油のじゅうたんは、大げさにいえば、人類がまだ一度も経験したことのない強敵でした。

海をただよい、岸に打上げる六万トンもの油を、一体どうすれば清掃できるか、誰にもわかっていなかったのです。

最初、オランダの引き船が、トリー・キャニオン号を引っぱってみたのですが、どうにもなりませんでした。

そこで、ただちにイギリス政府が乗りだして、国をあげて“油との闘い”がはじめられたのです。

フォリー国防次官の陣頭指揮で海軍、空軍、警察、地元当局が協力し、駆逐艦二隻をふくむ合計四十隻が出動して、全国から集められたBP1002という洗剤をまきました。

タンカーのまわりには大量の海綿状のプラスチックを投げこみ、油を吸収させました。

だがこの程度では焼け石に水でした。

洗剤で油を乳濁化させるだけで、ゆうに一千億円はかかるだろうというのです。

またこんなに洗剤をまくと、それが別の害を引き起すという心配もあります。

そうこうしているうちに、船体ははげしい波と風で二つに折れ、油はドーバー海峡からフランス沿岸をも汚染する危険さえでてきました。

そこでイギリス政府は二十八日になって、ついに船そのものを爆破し、まだ残っている六万トン近い油を燃やしつくしてしまう作戦をとったのです。

同海域一帯への一般船の出入りは禁じられ、厳重な警戒のもとで、イギリス海軍の爆撃機八機が出動し、ときならぬ爆撃作戦が展開されました。

しかしどういうわけか、油にはなかなか火がつかないのです。

爆撃は翌二十九日も続けられ、この日のうちに、じつに二八トンもの爆弾が役下されました。

点火をたすけるため五、四〇〇ガロンのケロシン油がまかれ、その上にナパーム弾八発が投下されました。

やがて付近一帯は、“火の海”になり、原油の燃える黒い煙は、二、〇〇〇メートル上空にまで噴き上がりました。

その煙はイギリス本土の上空にまでたなびきました。

またイギリスの南西岸一帯では、夜を徹して油でドロドロに汚れた砂浜の清掃作業が続けられました。

燃やせる油は燃やし、あとはブルドーザと洗剤で処理するのです。

付近の河口や港では対潜防衛網をはって、他の侵入を防ぎました。

172

イギリスでは一番美しいといわれるこの辺りの海岸は、数日のうちに黒い無残な砂浜に変りはててしまったのです。

数日後には油の一部は、ついにフランスのブルターニュ沿岸にも流れつき、付近のカキ産業にも大きな打撃をあたえました。

この事件も、ライン川のときのように公害が一国だけではとどまらぬことを物語っています。

そして石油消費量が増えるとともに、石油による海の汚染という全く新しい問題がでてきたことを世界に知らせ、このような公海(おおやけの海)の汚染にたいして、だれが、責任をもつべきかという複雑な問題をもうかびあがらせたのです。

世界のタンカーの数は一九六〇年には三、二〇〇隻だったものが、一九七〇年末には四、〇〇〇隻に増えています。

すでに三〇万トンを越える超大型のタンカーも現れています。

これにともない、タンカーが世界の海で運ぶ石油製品の量も、過去十年間に二倍以上にふえ、一九七〇年には一二億トンもの油が運ばれたとみられています。

また、事故はおこさないにしても、これらタンカーが海にすてる廃油の量だけで、一年間に五〇万トンとも一〇〇万トンともいわれています。

3 サンフランシスコ湾の海鳥 top

トリー・キャニオン号の事故に続いて、一九六九年一月二十八日には、今度はアメリカ、カリフォルニア州のサンタバーバラの海岸から一〇キロメートル沖の海底油田から原油がもれはじめ、必死の作業にもかかわらず、十一日間にざっと一万バーレルの油がふきだして、四〇キロメートル四方の海をベトベトにするという事件がありました。

この事故で、一番ひどいとばっちりをくったのは海鳥たちです。黒い油に羽根をとられてとべなくなったのを見て、近くの住民がすすんで救援にかけつけ、油にまみれて息もたえだえの鳥たちを洗ったのです。

自然をまもろうとする町の人たちの、この献身的な努力には涙ぐましいものがありました。

にもかかわらず、この年の五月までに、三、六八六羽の死が確認されたのです。

その後、南カリフォルニア大学の先生たちが調べたところでは、その頃この辺りで暮らしていた鳥の総数は、一万三、〇〇〇羽ぐらいだったそうですから、鳥の約四分の一が死んだことになります。

しかし同時に、魚などその他の海の生物や付近のエコロジー(第一章参照)への影響は、ずっと少なかったこともわかりました。

アザラシ、セイウチ、クジラなどの死亡率は、ふだんとほとんど同じで、また一九六九年中に、魚の数がへったという証拠は、なにもみつからなかったのです。

これについて南カリフォルニア大学では一九七一年一月、

『油のうち、もっとも毒作用が強いのは揮発性の成分だが、これはすぐに蒸発してしまうので、油の直接の毒作用による動物の死亡率は、きわめて低かった』と、説明してします。

海底油田からの油もれも、いわけ新型の海洋汚染の一つです。

新しい地域で掘削するときには、先になにが埋蔵されているか、全くわからないので、非常な深さまで掘られることになり、ときには原油の噴出がおこるのです。

今後、石油の消費量がふえれば、ますます多くの油井が、海底でほられることになるでしょう。

アメリカ沿岸警備局によりますと、タンカーや軍艦などからの油もれもふくめて、一九六八年にはアメリカ近海だけで、合計七百十四件の油漏れがありました。

その数は一九六九年には一、○八八件にも増えています。 |

海底油田の油もれは新しい海洋汚染だ

|

4 世界の国々で話し合おう top

ライン川の魚中毒事件やトリー・キャニオン号事件は、公害の対策が、一国の国境の中だけではできないことを示しています。

実際に、汚れた水や空気は、人開のつくった境界を無視して、地球の上を自由に動きまわるのです。

一九七〇年七月、古代エジフトのパピルス(あし=葦)船をまねたラー二世号で無事大西洋横断に成功してブリッジタウン(カリブ海の西インド諸島の東端にある、バルバドスという国の首部)港にはいった人類学者ヘイエルダール博士らは、航海の途中、大西洋のまんなかで、いくつも油のかたまりがうかんでいるのを見たと報告しました。

また、〇・一八PPMという微量でしたが、南極のアデリーペンギンの体の中に、DDTが含まれていることが発見されました。

そして、北極に近い地方に降る雪の中の鉛の量は、一九四○年当時とくらべて、今では三倍に達していることが知られています。

それではこの油は、DDTは、そして鉛は、どこの国のだれがまき、あるいはすてたものでしょうか。

それは、どんな経路をへて南極や北極にまでとんでいったのでしょうか。 |

ラー二世号

|

まだその影響は、実際にはほとんど認められてないとはいえ、この問題はやがては世界中の国々が協力して研究し、対策をたてなければならない問題です。

もちろん、すでにこれまでに右、こうした公害について、いろいろな国際的な話合いがすすめられてきています。

たとえば、ライン川の事件がきっかけとなって、事件の翌一九七〇年二月には、ヨーロッパ二十二ヵ国といろいろな国際機関の代表が、千五百人もフランスのストラスブールという町に集まって、公害問題についてはおそらく初めての大規模な国際会議を開きました。

この会議にはイギリスからフィリップ殿下が出席され、ライン川の問題のほかに地下水のくみあげて町全体が沈下している、ベネチアの問題などが話し合われました。

しかし、残念なことに、これだけではまだ充分とはいえないのです。

たとえば今では世界中で、一年間に五〇〜一〇〇万トンという石油が、公海に流れだし、あるいは捨てられているといわれます。

しかしまだこのような、公海の汚染を防ぐとりきめば、世界的にはできていません。

また中部ヨーロッパの工業地帯ではきだされた亜硫酸ガスや自動車の排気ガスが、バルチック海の魚に影響をあたえ、北ヨーロッパの国々の上空の空気を汚したとしても、誰もどうすることもできないのが現状です。

一九六八年の五月、ニューヨークの国連本部で、国連の経済社会理事会の会議が開かれていたときでした。

さっきまでだまって討議を聞いていたスウェーデンの代表が、やおら立ち上がって、汚れたハドソン川を見おろしながら、熱をこめて演説をはじめたのです。

「……無計画で無制限な開発は、私たち人間の環境をこわし、生活の根本をおびやかそうとしています。

これは技術革新(とくに第二次世界大戦後のいろいろな技術の革命的な進歩のこと)のマイナスの面を表わしています。

ですからこれをあらゆる角度から調べ、理解をふかめることが必要です。

調和のとれた開発をすすめるために、その方法を検討することが必要です……」 |

このように演説したあと、スウェーデン代表は、一九七二年の六月に、国連に参加している多数の国の代表が出席して、人間の環境についての大がかりな国際会議を開くことを提案したのです。

この話合いを通じて、今後、国連のいろいろな機関が、人間の環境を保護し改善していくための基本となる方針をきめ、国と国との協力をさかんにし、さらには将来、開発中の国で、また公害がおこるのを予防しようというのです。

この演説を聞いていて、ある国の代表は、いい考えだとは思いながらも、人間環境という考え方があまりばくぜんとしているので、会議を開いてもむだではないたらうかと考えました。

またある開発途上国の代表は、自分かちはいま国土の開発をすすめていて、先進国においつくのに精いっぱいだから、そんな会議にあまり関心はない、と考えました。

こうして国連を舞台に、いくつかのうよ曲折があったのですが、結局はその年の秋の第二十三回国連総会で、この会議を大々的に開くことがきめられたのです。 |

国連でも人間環境保護について話しあわれた

|

日本をもふくめて五十一ヵ国がその開催を共同提案したのですが、さして反対もなく、無投票でこの提案が採択されました。

国連のいろいろな機関では、すぐこの会議にだす資料づくりにとりかかりました。

その分担はつぎのようなものです。

国連食糧農業機構(FAO)は肥料や殺虫剤の上平農作物への影響を担当します。

ユネスコ(国連教育科学文化機構)は、公害防止教育を世界によびかけます。

国際労働機構(ILO)は煙や塵埃による汚染を調べ、世界気象機構(WMO)では、空中の成分が年とともにどう変るか調べるため一、○○○キロメートル間隔で世界的な観測網をつくる計画をもってします。

世界保健機構(WHO)は、汚染が健康にどう影響するかを研究しています。

政府間海事協議機構(IMCO)では、タンカーからの油で沿岸が汚染するのを防ぐ研究や、その責任のありかたをはっきりさせることを目標にしています。

翌一九六九年六月になって、ウ・タント国連事務総長は、この会議にだす報告書を発表し、そのなかでつぎのようにのべました。

「世界的な人口の増加、都市化、技術の発達にともなって、人間の環境が危機的に悪化してきています。

この危機をのりきるためには、全世界が一致して行動しなければならないのです……」

この文書は、世界の国々でつくっている国連が、環境の問題で音頭をとることを宣言した、最初の歴史的なものとなりました。

いまや世界の国々は、国連を一つの軸にして、全世界的な規模で、この『地球という宇宙船』の上の環境の悪化を防ぐ事業に、乗りだそうと決意をかためたのです。 |

南極でさえ公害におかされはじめている

|

5 二十一世紀への道 top

さて、今後世界が協力して取組んでいかなければならない問題としては、前にのべた国際河川の汚染、大洋の汚染、公害研究についての情報の交換などのほかに、人間活動の結果による気象の改変、そのほかの長期的な問題がたくさんあります。

その一例として、炭酸ガスの問題を取上げてみましょう。

炭酸ガスは空気中に微量に含まれ、動植物の生活に重要な役割をはたしています。

ところがこの炭酸ガスには、『温室効果』という独特な作用もあるのです。

つまり空中の炭酸ガスは、太陽からやってくる比較的波長の短い光線をよくとおし、逆に地面から逃げていく比較的波長の長い赤外線をさえぎるので、空中の炭酸ガスが増えると、地球の表面の温度があがっていくのです。

そしてこの炭酸ガスの多くは、海に吸収されるのですが、それにもかかわらず科学者によると、空気中の炭酸ガスは、過去数十年の間にやや増えて、今では○・○三パーセントをこえ、わずかではありますが、気温の上昇に影響をあたえてきたといわれています。

この傾向が続き、気温が数度もあがると、やがては南極や北極の氷がとけて、海岸にある世界の都市の多くは、海底にしずんでしまうことにもなりかねません。

そのほか、海面にひろがった油も太陽光線の反射をへらし、気温を高めるのではないかと考えられています。

しかし、その一方では、都市や工場あるいは火山から空中に放出される煙やゴミの中の直径数ミクロン(一ミクロンは千分の一ミリ)の、エーロゾルとよぶ微粒子があります。

これが太陽の光を、地上にとどくまでに反射させたり、微粒子に空気中の水蒸気が結合して水滴や氷の粒になり、雲がふえたりするため、気温がさがります。

気温がさがれば、また地表も氷河におおわれてしまうかもしれません。

このほか都市のコンクリート建物やハイウェーも、光の反射をふやして気温をさげる要素の一つだと考えられています。

専門家のこれまでの観測によると、地球表面の十年間の平均気温は、一八八〇年から一九四○年にかけて、摂氏で〇・四度ほどあがりそれ以後は、一九六七年までの間に、今度は〇・二度ばかりさがっている程度です。

科学者たちは、一応、一九四〇年ごろまでの気温の上昇は、空中の炭酸ガスの量がふえたためで、それ以後の気温の低下は微粒子の増加によるものと推定しています。

この問題はもっと研究が必要です。そのほか環境の破壊を招いたのが、科学技術の発達であったところから、この科学技術にたいする批判もでてきています。

大都市の大気汚染や騒音、交通事故などの大きい原因になっている自動車はどうでしょう。

自動車のための駐事場とかハイウェーは、都市の内外でおびただしい土地を占拠しています。

繁華街では、その面積の一〇〜二〇パーセントまでが、自動車に占領されてしまうのです。

また自動車が運べる人数は、一台に平均一五人が乗るとして、どんな道路でも、せいぜい一時間に三千人にすぎません。

これにたいし、バスなら三万人、高速鉄道なら四万人はらくに運べるでしょう。

自動車は、都市にとって不経済な乗物になってきています。

そこでアメリカやスウェーデンなどでは、環境の悪化を防ぐためには、こうした科学技術だけでなく、人口の増加や、人間の経済上の活動まで、制限する必要があるという意見が、だんだんと力をえてきています。

たしかに科学や技術は、これまであまりにその悪い副作用や環境の変化に、むとんじゃくだったといえましょう。

私たち人間は科学技術を利用しエネルギーを駆使し、プラスチックやDDTなど数かぎりない人工の物質をつくりだしながら、その後始末をもっぱら自然の浄化作用におしつけてきたのです。

そうはいっても、私たちはもはや、科学技術をすてることはできません。

それは百年も二百年もまえの、きびしい生活、さらに原始人にもどることを意味します。

今の文明社会で電気をとめ、自動車をとめることは、すべての人にとって生活の停止を意味します。

むしろこれから私たちが学ばなければならないのは、どのようにして公害を防ぐ科学技術をつくりだし、人間との調和をはかり、経済を発展させながら、よりよい環境辛生活を創造していくか、ということでなければならないのでしょう。

それでは今後どうすればいいかを考えたうえでの一つの手がかりとして、環境の問題を、資源という立場からみてみることにしましょう。

さきほどものべたように、私たち人間はいろいろな資源から、さまざまな品物をつくりだしましだが、ごくおおざっぱにいって、いろいろな製品も、その約一五〜二〇パーセントは一時的に、個人の持物などとして保存蓄積されますが、宝石のようなものをべつにすれば、結局はみんな古くなって捨てられていくのです。

これについてアメリカの首都ワシントンにある未来資源研究所のクネーゼ博士は、

『自然の環境に放出される廃棄物の総量は、使った原料の量に、製造過程などで加わった酸素の量を加わえたものにひとしい』というのです。

つまり廃棄物の総量は、原料の量より増えるということです。

たとえば自動車がガソリンを消費すると、大気中には、そのガソリンの量と、それをもやすのに使われた空中の酸素の量とを加わえただけの廃棄物が、排気ガスとなって空中に放出されるわけです。

もちろん、こうしてつくられる廃棄物のすべてが環境にとって有害だとはいえないでしょう。

しかしこのクネーゼ博士の説は、廃棄物の処理が、あるいは製造をも上まわる大変な仕事になることを意味しています。

しかもゴミなど廃棄物のほとんどは、ところがまわず放出されているのが現状です。

その回収は、まだ前世紀的なやりかたでしか行われておらず、自動車の排気ガスの回収などは、今のところどうしていいのか、まだ見当さえつきません。

ですから環境破壊との闘いは、おそらく、いま私たちが予想している以上に困難で、長い年月を必要とするものになるでしょう。

しかし、私たちが環境の破壊に気づくのは遅れはしましたが、まだ手遅れになってしまったとはいえません。

そしてピッツパークやロンドンや宇部が青空を取戻したという、明るい話は、公害と闘う私たちを勇気づけてくれています。

自然は炭素や窒素を循環させることによって、バランスをたもっていますが、エコロジー(生態学)も、私たちが同様に資源を循環させ、再使用すべきことを教えてくれています。

大きいようでも地球上の資源の量にはやはりかぎりがあるのです。

厚さざっと一〇〇キロメートルもある大気層深さ平均三、八〇〇メートル、地球表面の七割をおおう海だって、けっして無限の広さではないのです。

私たちはもはやそれを、無限のゴミ捨場として使えないことに気づいたのです。

炭酸ガスやゴミの粒子による気温の変化の可能性は、そのことをはっきりと物語っています。

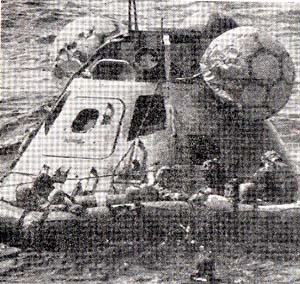

アポロ宇宙船は、見方をかえれば、三人の『住人』を乗せた一個の小さい『星』でした。

その中では、すべてが超小型化され、食物はなるべく数の少ないものにされ、酸素と水素をもやして電気をおこしてできる廃車物の水は、小さな容器にたくわえられ、飛行士の飲み水として使われました。

このことは、私たちの宇宙船『地球号』の上でも同じではないでしょうか。

そしてそこでもすでに鉄や鉛、銅やアルミなどの金属は、かなりの量がくずから再生されています。

都市のゴミの約半分という紙類は、回収さえできれば、ふたたび紙として立派に再生することができます。

空気をよごす困りものの亜硫酸ガスだって、今のところ高価ですが一部で回収され、おかげでイオウの鉱山がいらなくなりつつあります。

今では下水の水を再生して、飲み水にかえる技術もできているのです。

プラスチックにしても粉々にくだいて、練りなおして建材や鉄道線路のまくら木などとして、利用することが考えられています。

また一方では細菌が分解できる、つまりほっておけば自然に腐食するようなプラスチックの研究もすすめられています。

ゴミの回収や選別にはなお工夫がいりますが、これも解決され、貴重な資源が再使用されるようになれば、露天に積上げられたきたないポンコツ車、道ばたや行楽地のみぐるしいプラスチックのゴミ、空瓶、空缶なども、やがては姿をけしていくことでしょう。

公害は貴重な資源が必要でないところにおかれることから生じているともいえるのです。

今後の私たちの課題の一つは、これまでのようにたんに自然を征服するだけではなく、私たち自身の考え方を変えていくことが必要だともいえましょう。

そうしてこそはじめて私たちは、よりよい環境、そのなかでのより充実した生活の創造へと、前進することができるのです。

そこでは自然の美の保存、あるいは人工の美との調和も大きな要素になってきます。

いくら、空気や水がきれいになっても、緑が少くなっても、やたらに高速道路がはしったり、頭の上を送電線がはしっていたのでは、住みよい環境とはいえなくなってしまうでしょう。

今後どのような建物に住み、どこに公園をつくり、どのような高速で安全な交通機関をもち、どのような生活空間のなかで、都市生活の楽しみをましていくかは、私たちにかかっているのです。 |

月から帰還したアポロ宇宙船

ポンコツ車の山

|

公害や開発にむしばまれている貴重な遺跡や文化財の保護も大切です。

もちろん、問題は国によってちがいます。地域によっても大きくことなっています。

しかし、ここで最後に考えてみたいのは、私たち日本人の自然にたいする態度です。

私たち日本人はこれまで、水と風景に恵まれた、世界でもっともおだやかな美しい自然の中で生活してきました。

その結果、私たちの間に、しらずしらずのうちに、この自然にたいするあまえのようなものが生じてきていました。

空気や水や、まわりの環境のなかに、汚染物をほおりだしても、いずれは自然がこれを浄化し、水に流してくれるものと、安易に考えてきたのではなかったのでしょうか。

これにたいしてヨーロッパは、もともと日本のように、水や自然の環境に恵まれたところではありませんでした。

このきびしい環境のなかで生活していくために、ヨーロッパの人々は自然をみつめ、自然の力をおそれ、それと対決し、自然を人間につごうよくかえていく上で、科学技術を発展させてきたともいえるのです。

その科学技術を、そのままもちこみ、目ざましい近代化をはかったところに、わが国の公害が、いっそう深刻化した原因の一つがあったのではないでしょうか。

従って、この自然にたいするあまえを少しずつへらしていくことが、日本の公害対策をすすめるうえでの、一つの重要な鍵だということがいえましょう。

その意味で、公害は私たちに人間と文明というものをあらためて考えなおす機会を提供してくれているともいえるのです。

三十年後には、二十一世紀を迎えています。

そのときの世界を背負う人たちは、あなたたちです。

先祖が築きあげた文明、文化、そこに残された遺物――公害をなくすために、懸命の努力をしてきた今の大人たち。

それでも公害がなくなっていないとしたら、地球という財産は、公害もろともあなたたちが引継がされてしまうのです。

「そんなばかなことがあるか」 「大人が今のうちに責任をとれ」というかもしれません。

そうです。公害をだした人間は、責任をとって、後始末をしてもらおう。それが最大の公害追放への近道です。

二十一世紀への道は、公害―すべてのひずみを、地球上から一掃していくこと、それにあなたがたをふくめて、全人類が一致協力していくことによって、通じていくのです。 |

美しい日本の風景

|

top

**************************************** |