|

****************************************

Index 井伊直弼 徳川斉昭 佐久間象山 吉田松陰 武市瑞山 横井小南

井伊直弼 井上友一郎著

1 徳川幕府の大老

1.1 運命の人

1.2 嗣子直元の死

2 開港と将軍継嗣

2.1 一橋党と紀州党

2.2 幕府の旗幟鮮明 |

3 強圧政治の展開

3.1 直弼の勇猛心

3.2 開国条約

3.3 幕府の無断調印

3.4 井伊派全盛 |

4 安政の大獄

4.1 権力の頂点

4.2 勅諚降下

4.3 志士の逮捕

4.4 悲風惨雨

4.5 桜田門外の変

参考図書

井伊直弼略年表 |

井上友一郎(いのうえともいちろう)、作家。

一九〇九年(明治四十二)大阪に生まれる。早稲田大学仏文科卒業。

著書 『残夢』『銀座川』『銀座二十四帖』『ハイネの月』『絶壁』ほか。 |

1 徳川幕府の大老 top

1.1 運命の人

井伊直弼(いいなおすけ)という人を考えるとき、わたくしはいつでも、「人間の運命」というものに強く心を打たれずにはいられない。

当時、徳川譜代(ふだい=徳川家に代々仕える家系)の筆頭たる名門井伊家に生をうけた公子ではあるけれども、まことにこの直弼ほど、いわゆる運命の振り子によって大きくその生涯を左右された人はないのではあるまいか。

元来、直弼は幕府の大老に任ぜられるはずの立場にはいなかった。

いや、大老はおろか、井伊家の家督を相続して、第十三代の彦根城主となることさえ、その三十六歳近くまで自他ともに少しも考えられる余地すらなかったのである。

しかし、直弼はようやく三十六歳にあたる嘉永三年(一八五〇)十一月に、思いがけなく彦根城主となり、もちろんこれが絶対の足場となって、さらに八年後の安政五年(一八五八)四月、幕府の大老にのしあがった。

こうして大老となった井伊直弼がはたしてなにを思いめぐらし、なにをなしたか、ということは順を追って後段に述べるが、いま、それにさきだち、なぜ直弼が運命の人であり、また自他ともに露ほども考え及ばなかった井伊家の嗣子となり、次いで幕府の大老に就任したか、という一種の意外性にふれておかねばなるまい。 |

井伊直弼画像

直弼の次男直安が描いたもの。豪徳寺蔵。

|

直弼は、彦根三十五万石の城主、井伊掃部頭(かもんのかみ)直中(なおなか)の第十四男として、文化十二年(一八一五)十月二十九日に、城内二の丸にある槻御殿(けやきごてん)で生まれた。

実母は、直中の側室君田(きみた)氏である。

幼名は鉄之介で、のちに鉄三郎と改めた。

ところが、当時は大名の子として生まれたものでも、この直弼のように第十四男などというのは、お話にならない境遇である。

いや、第十四男ではなく、第五男でも、第三男でも同じこと、つまるところ自家の家督を相続できる嗣子(しし)、――いうところの第一子の長男でないかぎり、その立場の惨めさは後世のわれわれの想像以上のものであった。

しかも、そういう惨めな境遇というものは、自分の努力や才能によって、生涯(しょうがい)、いささかなりとも改まるというわけのものではない。

そこで、この時分の大名の子は、正統の嗣子(しし)ででもないからには、どこかの小藩の大名の養子になるか、ときには家来筋の養子にいくのがわずかに生き延びていく道であった。

事実、直弼の兄たちが家を出て諸侯または重臣の家督を継ぎ、かろうじて面目を保っているにもかかわらず、この直弼のみ、わずかに三百俵の捨扶持(すてぶち)に甘んじながら、いつまでたっても、これはという養子先もなかった。

直弼は、悶々(もんもん)の情をおさえながら城下の尾末(おすえ)町の一隅(いちぐう)にあるわが家を、みずから

「埋木舎(うもれぎのや)」などと袮し、雨の降る日も乗物なしに、傘をさして、トボトボと歩いて彦根城へ登城していた。

そんな直弼であったから、明けても暮れても市井(しせい)の巷(ちまた)に起居するものと同じ心で、ときに山鹿流(やまがりゅう)の兵法を習っているかとおもうと、石州流(せきしゅうりゅう)の茶道をたしなみ、新心流(しんしんりゅう)の居合(いあい)をやる、というぐあいで、どう考えても洋々たる未来が開ける気配さえもなかったのである。

こういう直弼の不遇な生活は、前後およそ十五年間もつづいた。 |

彦根城天守閣

藩祖井伊直政が築城し、歴代藩主の居城となった。彦根市

埋木舎(うのれぎのや) 直弼は藩主になるまでの

不遇の部屋住み時代をここで過ごした。彦根市。

|

当然、心のままを打ち明けて交わる相手も、せいぜい布衣(ほい)の士というわけで、後年、切っても切れぬ因縁により悲壮な運命をともにした長野主膳(ながのしゅぜん)義言(よしとき)という男も、この時分に知り合った腹心のひとりにすぎない。

当時の直弼の歌に

世の中をよそに見つつもうもれ木の 埋れてをらむ心なき身は

さくら花にしきのこともふる寺に すみぞめの身ぞうらやまれぬる |

とある。

およそ直弼の心境が、どのようなものであったかをうかがうにたるものであろう。

父の直中(なおなか)は、すでに直弼の十七歳のときに死んだ。

家督は兄の直亮(なおあき)が継いでいる。

その他の兄たちは、まえにも述べたように、それぞれ他家へ養子にいき、直弼と弟の直恭(なおゆき)だけが取り残されていたのであるが、その直恭も縁あって直弼よりひと足さきに日向(ひゅうが=宮崎県)延岡(のべおか)侯の養子として去ってしまった。

|

長野主膳画像

井伊家史料保存会蔵

|

1.2 嗣子(しし)直元(なおもと)の死

ところが、ここにまったく予期せぬことが突然おきだ。かねて兄直亮(なおあき)の嗣子(しし)と定まっていた直元(なおもと)が江戸で死んだ。

弘化二年(一八四五)のことである。そこで直亮には他に男子がなかったため、思いがけなく直弼が直亮の嗣子(しし)になる、という運命がころがりこんできたのである。

不遇を極めた直弼も、翌弘化三年二月、正式に直亮の嗣子になると同時に、従四位下(じゅしいのげ)侍従(じじゅう)兼玄蕃頭(げんばのすけ)に叙任した。直弼の前途は大きく開けた。

すなわち、これが出世のはじまりで、あとは一瀉千里(いっしゃせんり)のいきおいで、出世また出世の道をたどるのは、この時代やこの社会の常である。

三年後の嘉永二年(一八四九)十二月、直弼は左近衛(さこんえ)権少将(ごんのしょうしょう)となり、その翌年十月には、兄の直亮(なおあき)も亡(な)くなった。

そこで十一月、直弼は封を継いで、ここに第十三代の彦根(ひこね)城主となり、名も掃部頭(かもんのかみ)と改めた。

時に直弼は三十六歳である。

さて、彦根三十五万石の当主となった直弼が、およそ九年後の安政五年(一八五八)には、ついに幕府の大老に就任するわけであるが、その九年の歳月の間には、日本国ははたしてどのような状態にあったろうか。

いま、かりに簡単な年代風に主なる事件を列記すれば、次のようになる。

*嘉永(かえい)三年(一八五〇)

海防厳戒の勅諭、再び幕府にくだる。

*嘉永四年(一八五一)

水野忠邦(みずのただくに)死去。

久世広周(くぜひろちか)老中。

脇坂安宅(わきさかやすおり)、京都所司代(しょしだい)となる。

*嘉永五年(一八五二)

米艦琉球(りゅうきゅう)に来航。

井伊直弼に西浦賀(うらが)千代崎(ちよがさき)砲台を築かしむ。

明治天皇降誕。

*嘉永六年(一八五三)

関東地震。

米使ペリー琉球に来る。

米使ペリー浦賀に来る。

幕府、外国来航を上奏。

将軍家慶(いえよし=第十二代)死す。

幕府、米国の書を示して諸侯の意見を徴す。

水戸斉昭(みとなりあき)に登城を命ず。

露使プチャーチン長崎に来る。

高島秋帆(たかしましゅうはん)の罪を許し、江川太郎左衛門に従わしめる。

砲台を品川湾に築く。

大船製造を解禁、諸士に砲術を習わしめる。

*安政(あんせい)元年(一八五四)

米使ペリー再び浦賀に来る。

沿海防備を諸侯に諭す。

米使に下田・函館開港を約す。

米国と和親条約締結。

吉田松陰(よしだしょういん)捕えられる。

佐久間象山(さくましょうざん)捕えられる。 |

ペリー 神奈川県立博物館蔵。

安政5年に描かれたもの。

|

英国と和親条約締結。

プチャーチン下田にはいる。

露国と和親条約締結。

*安政二年(一八五五)

幕府、講武所(こうぶしょ)を新設。

蝦夷地(えぞち=北海道)を松前(まつまえ)侯より公収す。

勅令により梵鐘(ぼんしょう)を大砲に鋳造せしむ。

長崎海軍伝習(でんしゅう)開始。

江戸地震、藤田東湖(ふじたとうこ)圧死す。

フランスと和親条約締結。

堀田正睦(ほったまさよし)、老中再任。

日蘭和親条約調印。

*安政三年(一八五六)

米国総領事ハリス来る。

下田に米国領事館開設。

ハリス国書を将軍に呈せんことを請う。

ハリスさらに将軍面謁を請う。

*安政四年(一八五七)

ハリス請求の件につき諾否を迫る。

幕府、軍艦教授所を新設。

日米下田条約調印。

阿部正弘(あべまさひろ)死す。

松平慶永(よしなが)・島津斉彬(なりあきら)ら、一橋慶喜(よしのぶ)を将軍継嗣に擬定す。

幕府、水戸斉昭の顧問を免ず。

ハリス、将軍に謁す。

幕吏、米使と和親条約につき談判す。 |

ハリス 初代の駐日アメリカ総領事

|

*安政五年(一八五八)

老中堀田正睦上洛、条約の勅許を奏請す。

朝廷、条約勅許につき諸侯の再議を命ず。

条約勅許ならず。

蘭(らん)吏キュルチウス、将軍に謁す。

堀田正睦、むなしく京より東帰。

井伊直弼(いいなおすけ)、大老就任。

こうして、物情騒然たるうちに、直弼は幕閣最高権力者としてついに大老に就任したが、じつはこのとき、当の直弼にとってふたつの大きな政治的課題があった。

2 開港と将軍継嗣(けいし)

top

2.1 一橋党と紀州党

この開港と継嗣というふたつの大きな問題は、一は外交、二は内政というわけで、表面まったくかかわりのないようにみえるが、しかしその実、両者は内面的に深く強く結び付き、絡まっていた、といわねばならない。

ことに新しく大老に任じられた直弼にとってしかりといえる。

大老直弼にしてみれば、この諸外国との開港問題を処理するためには、どうしても将軍継嗣(けいし)を自派に有利な人物をもってせねばならず、また、その継嗣問題を有力に推進するために、一見なんの関係もないような開国問題に断固たる方針をとらねばならない。

もちろん、直弼はこのふたつの政治的課題については、自信満々、心中深く期するところあって大老としての仕事をはじめた。

ということは、大老に就任してにわかにこの問題に取り組んだわけではなく、むしろこの二大問題を処理するために、直弼は大老になった、というのが適切である。

将軍家定(いえさだ)の病弱によって、かねて継嗣問題が幕府有司の大きな関心となっていたが、これをめぐって、水

戸系の一橋慶喜(よしのぶ)と、紀州の徳川慶福(よしとみ)を擁する二派が、陰に陽に、はげしく対立抗争していたことは事実である。

これよりさき(直弼の大老就任のまえ)、老中首座の堀田正睦(ほったまさよし)は、わざわざ京都に赴いて、思いのほかの苦杯をなめた。それは朝廷の内勅として将軍継嗣は一橋慶喜がしかるべし、というにあって、もとよりこれは水戸の斉昭や越前の松平慶永(春嶽)その他の有力諸侯の年来、必死の運動によるものである。

京都に赴いた正睦は、継嗣問題でも紀州の慶福を推したが成らず、また外交問題でも条約勅許を得ることに失敗し、内心鬱々(うつうつ)として江戸に立ちもどってきたわけである。

一説によるならば、正睦は、ようやく世上の大勢というものが、継嗣として一橋慶喜を強く支持していることを察したので、外国との条約調印は早晩これを履行しなければならないがゆえに、この際、朝幕の対立を防ぐためには、いっそ慶喜を擁してこの難局を収拾せしめよう、という意見に傾きつつあったとも伝えられる。

しかし、そうは思ったものの、継嗣が一橋慶喜に傾くことになったとれば、いっぼうの紀州党はただごとではすまさぬという激烈な決意を示していることも、自身のはだで痛いほど感じている。

こうして幕閣首座の自分としては、まさに窮境に陥ったことを深く憂慮しながら正睦が江戸へ帰ってきたことは事実であろう。

はたして、正睦の帰府するにさきだって、すでに紀州党が老中や大奥にも働きかけて、慶福(よしとみ)を継嗣として執拗(しつよう)に推していることが明らかにわかったのである。

しかも、かねがね紀州党といわれている井伊直弼を大老に就任せしめる一件さえ、内々、決定ずみであることを正睦は察知せずにはいられなかった。

事実、正睦は帰府直後に将軍家定に謁して、越前松平慶永(よしなが)を大老に推したところ、家定(いえさだ)は、さも待ちかまえていたごとく、正睦の意見を一蹴(いっしゅう)し、大老は直弼(なおすけ)に命ぜよ、と言った。

もちろん、これには紀州党の強い入説が行なわれたゆえであったことはいうまでもない。

つまり直弼の大老就任の内定は、正睦の上洛中のことであったと考えられるが、これについて現在、『井伊家公用方秘録』として残されているもののうち、次のような一文のみえることがなによりの証拠といえよう。

「松平越前守様へ御大老を仰せ付けられるのがよろしい旨(むね)を伺い立てましたところ、上様(家定のこと)が驚かれて、家柄といい人物といい、彦根(直弼のこと)をさしおいて越前へ仰せ付けられる筋合いではない。

大老はよろしく掃部頭に仰せ付けるべし、という上意でありますので、にわかに取りきめになりました」(以上、筆者意訳) |

およそ継嗣問題ということは、徳川二百六十年余の治世下で、どこの家中にも往々みられた平凡な抗争である。

いうなれば、次元の低いお家騒動の一種ではあるけれども、この幕末の時点においては、まことにやっかいなほど政治問題化したのは否定できない。

しかし、冷静にこの一橋党と紀州党の継嗣争いをみるに、一橋党の推す慶喜は、人物として、かねて英明をもって広く知られ、年齢的にも申し分ないのに比較し、紀州党の慶福は、ただ血統として将軍家にもっとも近い、という以外、人間的には、まだ海のものとも山のものともわからぬような十三歳の少年である。

そのうえ、紀州が慶喜を毛ぎらいする最大の理由は、慶喜がほかならぬ水戸斉昭の子である、という点であった。

こうみてくると、同じ将軍家の御為という真意の底にも、一橋党は論理的・主知的で、いっぼう、紀州党はおおいに感情的・保守的なものが流れていた、というべきである。

2.2 幕府の旗幟(きし)鮮明

直弼が大老に就任したのは、安政五年(一八五八)四月二十三日のことである。

これは前述の堀田正睦が京より帰府してわずかに三日後のことであった。

事は、すこぶる急であり、世人の耳目をはなはだしく聳動(しょうどう)せしめた。

しかも、直弼は大老に就任して間もなく、五月六日に一橋党の大目付(おおめつけ)土岐頼旨(ときよりむね)、勘定奉行(かんじょうぶぎょう)の川路聖謨(かわじとしあきら)を左遷し、同月二十四日には、町奉行の跡部良弼(あとべよしすけ)、六月五日には京都町奉行の浅野長祚(あさのながやす)を退け、次いで意中の大久保忠寛(おおくぼただひろ)・石谷穆清(いしたによしきよ)・小笠原長常(おがさはらながつね)などを抜擢、それぞれ要路につけることによって着々と自分の足もとを固めていった。

このような一連の動きをみると、当時、直弼という人が幕府の窮境を打開するため、輿望(よぼう)を負って悠々(ゆうゆう)と大老に任じたように印象されるかもしれないが、しかし事実は心ずしもそうではなかった。

たとえば、後述するように、直弼は召によって登城し、正式に大老に任じられると、ただちに御用部屋にはいって、並んでいる老中らと政論を交えたのはよいとしても、その言辞がはなはだ激越で強圧的であった、と伝えられる。

そもそも直弼は、これまで溜間(譜代大名の上級者、老中経験者が詰めた江戸城黒書院にあった部屋)詰めであったから、政務にあずかったことは事実であろうが、どういうわけかことごとに自己の意見らしいものを明らかに述べようとはしなかった。

それゆえに、幕府の諸有司も、従来、ほとんど直弼の人物・識見について察知するものがない。

そのため、こんどにわかに大老の重職に任じられたとしても、多くの人は思わずわが耳を疑わずにはいられなかった。

いやしくも近年とみに難局に直面する幕府にあって、およそ識見らしい識見も持ち合わさず、むしろ児輩に等しいのではないかとさえみられていた当の直弼その人が大老とは、まさしく老中が推挙を誤ったのではあるまいかとさえ私語するものも多かったくらいである。

以上はひとつの插話(そうわ)にすぎないけれども、当時、直弼という人物がはたしてどのような印象を諸有司に与えていたか、ということの一例として、特記に値することである。

とはいえ、ただこの一事をもって、直弼がその昔の埋木舎(うもれぎのや)時代のごとく、淡々として世を白眼し、無欲無聊の心境で、来る日去る日を茫然と過ごしていたのではないこともまた事実であった。

それにはひとつの証拠がある。

そもそもこんど、直弼の大老就任について、閣老中でもっとも強く尽力したのは、紀州党を通じての大奥の支持もさることながら、じつのところ老中の松平忠固(ただかた)であった。

忠固(ただかた)は信州上田藩主で、当時の幕閣にあっては、幕権擁護の急先鋒であるとともに、堀田正睦の上洛したあとの幕府の実権を握る随一の存在だった。

忠固は、さきに阿部正弘や水戸斉昭らのために老中を罷免されたが、正弘が死んでから再び復職して幕閣にはいり、溜間(たまりのま)詰めの諸侯と結んで、いわゆる反水戸派の主唱者の筆頭になったのである。

巷説(こうせつ)によると、直弼は、この忠固(ただかた)が老中に復職する際、ひそかに黄金三十枚を贈って祝辞を述べ、お互いに力をあわせて水戸派の勢力を一掃しよう、と声涙くだるようなあいさつをしたということである。

さればこそ、この唐突と思えるような直弼の大老就任には、忠固(ただかた)の一方的な、ひたむきな尽力があってのことだと有司り多くりものがそかに眉(まゆ)をひそめた、という話が伝えられている。

いずれにしても、直弼の大老就任の意外性は、さらにその就任直後の強圧的な行動について、少なからず世人を驚倒させた趣がある。

直弼が着手して、その旗幟(きし)を鮮明にしたことの第一は、根本的には、なにをおいても幕権の擁護であり伸張であった。

水戸の血を引く一橋慶喜を排除し、南紀の公子慶福を将軍継嗣にしようと期したことも、ことごとく幕権の伸張が真意である。もちろん、これは直弼のみずから思い決した信念から出ていることも事実であろうが、ある意味では、かの年来の朋友(ほうゆう)に等しい長野主膳(ながのしゅぜん)あたりから、相応の刺激をうけていたろうことも容易に想像されるのである。

主膳は、直弼の大老となった翌二十四日、九条家の家臣島田左近(しまださこん)にあてた手紙で、

| 「公武ともに何事か大事を企てている気運がみえ、まずこの不安を一掃すべきであるが、これを仕損じたときには、多くの人々に疵(きず)をつけ、内乱目前に迫り、さりとて現状のままに放置せば、京都方に荷担の一派はいよいよ力を得て国家の大事となるであろう」 |

という意味のことを語っている。

すなわち、これは主膳(しゅぜん)の偽らぬ時局観であると同時に、このような信念をもって、かねてから直弼の意をうけて事情に詳しい京都に赴き、いわゆる朝廷側の情報を探索して、いちいち、詳しく直弼のもとに報じていたというからには、主膳の左近あてに述べたような意見は、つねに直弼にも強力に吹き込んでいたろうことが想像される。

主膳の意見は、つまるところ幕府の強固な決意と行動を促しているにほかならず、またその幕権伸張のためには、果断をもって事にあたるべきことを示唆しているが、これによって直弼の意気は高揚され、さらにその直弼の旗幟鮮明となって反水戸・幕権伸張への傾倒ぶりは、いやおうなく当時の幕府そのものの旗幟鮮明にまで昇華されていくのである。

3 強圧政治の展開 top

3.1 直弼の勇猛心

直弼が大老になったことで、この時期、ひとまず政局が安定したかというに、むしろそれは逆であった。

かえって朋党(ほうとう)の争いはこれによってさらに紛糾し、いわゆる対立抗争が一段と激化したのは事実である。

なぜなら、直弼は心を尽くして国のために、諸勢力の妥協や和解をはかろうという襟度(きんど)ある考えは毛頭なく、むしろ相反するいっぽうの存在を、まっしぐらに覆滅しようと企てたからであった。

そもそも直弼の大老就任を意外中の意外として、おおいに前途を憂えた諸有司の多かったことはさきに述べたが、幕府内部で特に海防掛(かいぼうがかり)の連中が直弼就任に反対であった。

なかでも岩瀬忠震(いわせただなり)・永井尚志(ながいなおむね)・鵜殿長鋭(うどのながとし)などは、当時の幕府において能吏中の能吏といわれていたが、この岩瀬らの意見のごときは、文字どおり一カケラも直弼によって採用されない。

直弼はただ独断専行、かえって岩瀬忠震らの進言に対して、

「彼らが進言に名を借りて、いろいろ幕政にくちばしをはさむのは、取りも直さず下僚が党を組んで上司の権威を犯すものだ」

と断定し、これをきびしく処罰しかねない態度を示した。

そこで、当の海防掛をはじめ幕府有司の多くは、しだいに直弼の嫌疑(けんぎ)を避けて黙止するようになっていったが、そのころの大老のようすについて、「顔色人を千里の外に拒むの姿」と形容したものもあったくらいである。

現に幕臣勝海舟のごときは、けっして水戸派ではなく、むしろ反水戸党というべき存在だったにもかかわらず、この直弼を『牆(かき)の茨(いばら)』のなかで次のように評している。

「ひそかに思う。

大老は危険多端の真っ最中に将軍継嗣のことを定めたのは勇断といえるかもしれないが、しかし、これよりのちの処置は、すこぶる惨酷で、この大老によって用いられるものらは、たいていゴマスリの小人で、当今の大勢など知るものは少なく、文武のお世話あるとはいっても、ことごとく虚飾がちで、さらに実際に適せず、賄賂などもしだいに盛んになっていくようである。

このために便宜を求め、因縁をたどり、その門に拝むようにして出入りすればたちまち登用されるようだ。

まったくなげかわしいことである。

大老が京都の手入れに用いている人物なども、ほとんど質のよくない小人どもであるらしい」(筆者意訳) |

ただし、海舟のいう京都手入れの小人のなかでも、例の長野主膳(ながのしゅぜん)だけは別であった。

主膳が小人か小人でないか、いま、その詮索は無用であるとしても、確かに直弼がこの主膳のために強力な作用や影響をうけたことは疑いをいれないところであろう。

史家によっては、大老直弼はまったく主膳に致(いた)された、と極言する人もあるくらいで、それだけにかえって当時の直弼は、この主膳をもっとも信頼すべく、もっとも有力な自己の手足とも思い込んでいたことは確かであった。

なにしろ主膳は君臣の間柄であるとはいえ、かつて直弼にとっては意気投合し、色恋の道にも心を許すくらいの朋友に近い存在である。

生国ははっきりしないが、早くから国学・和歌に長じ、才気縦横の人物で、長く京にいたこともあって、朝紳の間に出入りし、その白面の容貌と恭敬な作法物腰、人をして思わず魅了せしむるような能弁であったというから、この時期、大老となった直弼にはじつに得がたい人材とみられ、この主膳という強力な武器をもって、対京都のすべての難問題は思いのままに処理できるとまで考えられていたのである。

大老としての直弼の胸中には、いまやなんとしても貫徹したい大方針は三件である。

一は、将軍継嗣に紀州の慶福を立てること。

一は、開港問題の処理。

一は、水戸一派の覆滅。 |

しかもこの三件は、そのいずれのひとつを欠いたとしても他の件の処理に多大な困難を生じ、へたをすればいっさいが不首尾になってしまう恐れがある。

いうなれば、水戸一派を打倒するためには、将軍継嗣に紀州慶福を立てねばならぬし、紀州慶福を立てずには現下の外交問題は解決できず、外交問題が解決できなければ水戸党を一掃することが不可能で、またこの水戸党を完全に排することなくしては紀州慶福を継嗣に立てることは危うくなる。

この乱れに乱れて渦巻くような三大難件が、つねに直弼の胸奥に絡み付き、夢寝の間にも離れなかったことであろうが、しかし、つらつら思い定めるに、この難局を完全に押し貫いていくためには、まずなにをおいても水戸一派を断固として一掃せねばならぬ、と直弼は決意した。

直弼は、その水戸一派排除のためには、この際、すべてにさきだって一大勇猛心をみずから必要とすべきことを悟ったのである。

3.2 開国条約

さて、堀田正睦とハリスとの五月二日の談判によって、ひとまず七月二十七日に延期されている米国との条約調印は、幕府も結局のところ調印せずにはいられない、という考えに傾いていた。

大老としての直弼自身もそうであった。

このような幕府の判断が生じてきたひとつの理由に、ハリスの巧みな外交手腕もあったし、また極東の軍事情勢の急展開にもよったのである。

正睦がさきにハリスとの談判で、条約調印を正式に果たすためには京都朝廷の勅許を得なければならぬ、

ということを申し立てて、その調印延期の理由にしたとき、ハリスは、すかさずこう述べて、幕府の痛いところを突いた。

「もし江戸の政府(幕府)にその全権がないとすれば、われらはただちに京都に赴いて朝廷から調印をうけよう。

だが、そういうことになったとすれば、以後、どの国も日本へ来て通商交易を求めるものは必ず京へ行って、江戸へ来るものはなくなる。

そうすれば、江戸の政府は衰微するにきまっているだろう」

これには正睦も弱りきって、とりあえず七月まで調印延期を求め、その調印の期日も七月の二十七日と約束し、なおまた日米条約の調印後三十日を経過しないかぎり、けっして他国との条約に調印しないむねの老中連署(れんしょ)の覚書(おぼえがき)をハリスに交付するに至ったのである。

幕府としては、とにかく調印延期の約束をした以上、この三ヵ月の期間内に諸大名の調印問題に対する答申書をそろえ、これを提示することによって条約調印の勅許を得ようという方針であった。

溜間(たまりのま)詰めの諸侯は終始、幕府のこの方針を支持する態度であったから問題はない。

次には大広間詰めの諸侯(国持大名・御三家(ごさんけ)の庶流・四位(しい)以上の外様(とざま)大名)の意見についても、五月十五日に、連署して幕府に答申したところによると、この際、やはり条約の調印はやむをえない、というのである。

すなわち、その答申の連署に加わった大名は、肥前の池田、米沢の上杉、芸州(安芸)の浅野、久留米の有馬、宇和島の伊達、弘前の津軽、土州(土佐)の山内、柳川の立花、川越の松平、浜田の松平、久保田(秋田)の佐竹等々というところである。

ところが、ここに幕府にとって困ったことには、答申書を受け取るにさきだって、御三家のうち水戸と尾張の両家の意見が幕府の諭示した主旨にそぐわないことがわかった。

つまり、水戸藩主徳川慶篤(よしあつ)は条約調印を不可と断じ、尾張藩主徳川慶恕(よしくみ)は、朝廷の意見に従い、むしろ攘夷の実をあげるべきだ、と主張しているのであった。

水戸といい、尾張といい、ある程度は予期されていた相手とはいうものの、内心、直弼の闘争精神はめらめらと燃えあがったが、とりあえず正睦と相談したうえ、越前の松平慶永に頼って、この水戸・尾張を説得させようと試みた。

そこで慶永は、この水戸・尾張に対し、答申書の提出をしばらく見合わすように申し入れて、反面これをもって将軍継嗣の政争に利用し、一橋党の勢力挽回をはかろうとしたのである。

慶永らは、なお将軍継嗣の一件をあきらめず、なんとしても声望と実力のある英明な一橋慶喜を将軍に立てるべき方針を貫きたいわけであった。

ところが、幕府がこれらの諸侯の答申書を提示して条約調印の勅許を仰ごうとつとめつつあったおりもおり、ここに思いもよらぬ事態が降って湧いた。

ついに直弼は、勅許抜きの無断調印を一気にやってしまったのである。

3.3 幕府の無断調印

安政五年(一八五八)六月十五日、米国軍艦ミシシッピ号が下田港にはいって、玉泉寺(ぎょくせんじ)滞在中のハリスに、かねて清国で交戦していた英仏両軍の圧倒的な戦勝を告げた。

この情報は確実である。

しかもハリスは、これによって近々、英仏軍艦の日本への来航必至であることを悟り、ここでぐずぐずしていると、米国にさきだって萸仏二国が幕府に対して、どんな条約締結を押しつけるかもわからないと危惧(きぐ)したのである。

万一そのようなことに立ち至れば、米国を代表する自己の面目は丸つぶれである。

いまは一刻も猶予できないと判断したハリスは、にわかに異常な執拗(しつよう)さで条約調印を幕府に迫った。

幕府も困って相当に陳弁したが、こんどのハリスは不退転の意気込みである。

そのうえ、ハリスは、この際、日米間に条約調印が行なわれないままでいると、あとから割り込んでくる英仏二国の使節がはたしてどんな過酷な要求を持ち出さぬともかぎらない。

現に、戦敗国の清では領土を奪われ、賠償金を取られ、文字どおり一方的な国辱的条約を締結させられているようだが、貴国日本も、そのような憂き目をみてよいのか、と説いたのである。

ハリスは脅したり、すかしたり、また幕府に対する利をもって説得しようとも試みた。

つまり、だからいまのうちに日米間で条約の調印を完了してしまえば、今後、来航する英仏二国が、たとえどんな過当な要求を持ち出しても、米国としては進んで居中調停の労をとり、少なくとも英仏二国の要求内容を、安全で合理的な日米条約の線にまで修正させることを誓ってもよい、と述べた。

幕議はもちろん紛糾した。

老中松平忠固(ただかた)は即時調印を主張するし、堀田正睦も、いまは調印もやむをえないと唱えたが、他の老中は、「それでも極力この際は調印を延期すべきだ」と言ってやまない。

直弼は、また老中以外に、自分の家臣にも意見を徴してみるに、家臣一同も調印反対で、その理由は、いま、もし勅許を持たずに調印してしまえば、必ず水戸派や一橋党の術策に陥る。

彼らは待っていたように違勅の罪を鳴らし、一大反撃に移るであろうが、こうなっては、井伊家にとって由々しい一大事である、というにあった。

じつのところ直弼は、これらの老中や家臣たちの反対意見を耳にしながらも、胸中、すでに無断調印の決意を固めていたのである。

直弼の闘争心はむらむらと燃えあがっている。

それは調印延期論者がことごとく、「勅許勅許」とお題目のように口にする態度にあった。

勅許とはなんであろう? |

日米修好通商条約(正本)14か条と貿易章程7則からなっている。

この条約の無断調印から幕末の動乱が始まった。

|

そして、朝廷の幕府に対する大政委任というのはなにか。かかる危急存亡のときには、臨機に有利とみた政策を断行することこそ、祖宗以来の大政委任というのではあるまいか。

直弼はそのように考えて、この際、条約調印を断行してこそ名実ともに幕府の大政委任ということが生きてくる。

そもそも幕府は、弘化(こうか)・嘉永(かえい)以来、その政略がとかく全国の諸侯に頼り、京都朝廷を恐れすぎる傾向にあるが、これでは元和(げんな)の初め、幕府と京師の間で約束し、お互いに守るべき大憲として定められた十八ヵ条の諸法度(しょはっと)第二条に、「親王摂家(しんのうせっけ)をはじめ、公家(くげ)ならびに諸侯といえども、ことごとく支配いたし、国役一切知らせべく、政道奏聞(そうもん)に及ばず候(そうろう)」とある古い伝統ある掟(おきて)にも背くわけだ。

これでは今後、幕府の威信もあがらず、すべての政道も徳川家の有利に行なわれがたい。

こう直弼はみてとって、こんどの条約調印の断行も、むしろ幕権伸張の有力な土台となるとさえ考えつめたのである。

してみると、直弼の無断調印という行為は、それ自体は外交問題の処理であるとしても、内実、朝廷・諸侯への圧伏をもくろんだ思想的な信念の発揮であって、一にも二にも徳川家のため、幕府永生の利益のため、という点で一大勇猛心をふるい立たせたわけである。

ゆえに、いま、この点から考えても、後世、この直弼を開国の恩人と賞賛することが、いかに奇怪で、いかに大きな誤りであるかが知れる。

3.4 井伊派全盛

下田奉行井上清直(きよなお=川路聖謨の実弟)と目付(めつけ)岩瀬忠震(ただなり)のふたりは、この年六月十九日の午後、あわただしく神奈川の米艦に赴いて、ついに日米修好通商条約十四ヵ条と貿易章程七則の条約書に調印してしまった。

米艦ポーハタン号の甲板上には、日米両国国旗が美しくひるがえり、二十一発の祝砲が、殷々(いんいん)として静かな神奈川湾上に響きわたった。

これを聞く清直と忠震の心は複雑微妙であったろうが、しかし、大老直弼は意気揚々としている。

条約調印は、開国のはじまりであるというより、むしろ幕権伸張の第一声であったとさえ考えたにちがいない。

直弼は、調印によって当面の難局は切り抜けたが、ただちにその後の処置対策を講じなければならなかった。

それは幕府が、どういう形で無断調印のしまつを朝廷に説明するか、ということである。

ところが幕議は、松平忠固(ただかた)の意見によって、ただ宿継奉書(しゅくつぎほうしょ)のみをもって奏上することに決し、それ以上のものものしい形式をとろうともしなかった。

さすがに老中の大半は眉(まゆ)をひそめて、内心、この成り行きを憂慮したが、目付の岩瀬忠震(ただのり)のごときは、この不遜な幕府の態度を難詰して、これこそ幕府が朝廷を軽んずるもはなはだしく、ひいては諸侯の反発を買うのはもとより、水戸派・一橋派の激昂をも誘発して、天下動乱の危険さえあるではないかと唱えてやまない。

のちに、事態はまさに忠震の予測したとおりになっていくが、しかし、直弼の剛愎(ごうふく)さは、忠震ごときの意見を問題にもしなかった。

幕府は二十二日をもって在府諸侯の総登城を命じ、条約訓印の顛末を説明した。その前日、直弼は老中堀田正睦、同じく松平忠固の両人の登城を差し止め、さらに翌二十三日には、正睦・忠固の老中職を罷免したが、これは条約調印の責任を両人に転嫁しようとする直弼苦肉の一策であった。

しかし、事態は、そのような表面的なとおりいっぺんの処置だけではおさまらない。

たちまち翌二十三日には、違勅の罪を問うために水戸斉昭が藩主慶篤(よしあつ)と尾州藩主慶恕(よしくみ)を伴って、いわゆる押しかけ登城をしてきたが、直弼は多忙を理由に、斉昭らを漫然と五時間の久しきにわたって待たせ、ろくに昼食さえ供さなかった。

これが直弼の剛愎さで、たとえ斉昭が直弼に対してはげしい敵意をもつ人物であったとしても、逆に、そういう斉昭であればあるほど、かえって恭敬の態度を示し、相手の意をやわらげる配慮こそ襟度(きんど)ある大政治家の選ぶ道だというべきだが、すべて直弼は反対である。

すでに直弼は挑戦的で、戦闘的な気持ちであった。

その日、蜿蜒(えんえん)五時間も待たされたうえ、斉昭らはようやく直弼に会うには会ったが、その談判はなんの効をも奏さず、さらに険悪な空気を倍加しただけに終わった。

直弼は不退転の勇猛心を発揮し、さらに翌日、さも追い打ちをかけるように、将軍継嗣が紀州の慶福(のちに家茂と改名)に決したことを正式に発表した。

もっとも、継嗣が慶福に決定したのは、ずっと以前のことであったが、直弼は、条約問題に悪影響の及ぶのを考えて、わざとこの日まで公表しないでおいたのである。

だが、直弼はなにをいまさら、はばかろうぞといわんばかりに、継嗣の慶福決定を発表するし、さらにそのうえ、二の太刀、三の太刀というぐあいに、斉昭ら三家に以下の処罰を七月五日に断行した。

|

慶篤より井伊直弼あての書簡 水戸藩主徳川慶篤は直弼に書簡を呈し、勅許を得ずに外国と条約を結ばぬよう要請した。井伊家史料保存会蔵。

御三家の紀州の家茂が将軍になったばかりの時に、水戸は上の書簡を直弼に提出しておいてから、御三家の水戸、尾張と越前の松平慶永(御三家に次ぐ格)の三人が違勅の罪を問うため押しかけ登城し、ここから安政の大獄が始まる。

|

その内容は、まず尾州慶恕(よしあつ)に隠居を命じ、斉昭は駒込屋敷に閉じ込め、付家来一同を交替させたうえ、近親その他との書面の往復まで厳禁し、なおまた慶篤と一橋慶喜に対しては当分登城を差し止め、越前の松平慶永に対しても隠居急度(きっと)慎しみあるべしと命じて、越前家を糸魚川藩主松平茂昭(もちあき)に相続させたのである。

そもそも大名に対して隠居を命じるということは、藩主の地位の追放で、切腹に次ぐ重い刑罰である。

けれども権力の頂点にある直弼はあえてこの処罰を断行した。

こうして、羽翼をそがれた斉昭・慶永らの粒々辛苦の六ヵ年の継嗣擁立運動は完全に失敗し、かえって水戸派・一橋派は致命的な打撃をうけるに至った。

斉昭と慶永の失望落胆ははなはだしく、とりわけこの日の慶永は、城中の首尾をたずねた側近に、「天下もこれきりになりたるわ」と悲しく嘆息したのに反して、いっぼうの直弼は、同日付で、宇和島藩主伊達宗城(むねのり)の父である知友伊達宗紀(むねのり)あてに送った手紙の一節に、

「水戸・尾張・越前の目的は小生の排撃にあるわけで、昨日の不時登城のときも、小生を突き落とそうとの企謀がアリアリと出ておりました。

将軍様のおためであれば、自分の命など惜しいとも思いませんが、このような人々のために、政治的生命を落とされるのは心外の至りです。

ただいま、小生が退いてしまえば、天下のことはどうなるというのでしょう」(筆者意訳)

と述べている。 |

天下騷然たるうちにも、これで井伊派全盛時代(長州、薩摩を除く譜代派)の到来だ、と直弼を支持する連中は上下をあげて喜色満面、おおいに祝杯をあげたことと察せられる。

4 安政の大獄 top

4.1 権力の頂点

井伊直弼は、権力の頂点にのぼりつめた。けれども権力の頂点にあるものは、つねにその頂点を第一歩として、みずから墓穴を掘るためしが古今を通じて少なくない。

現に、直弼の親藩処罰の一挙については、新任の老中太田資始(おおたすけとも)さえ、

「罪証なくして有為の親藩を幽閉す。後患恐るべし」

とふるえあがったくらいであるから、いわんや反対派に与えた衝撃のはげしさは、筆紙に尽くしがたいものがあった。

多くの史家は、有名な安政の大獄の起因をいろいろな面に求めているが、ある意味からは、これを直弼自身の権力の頂点にのぼりつめた一瞬にはじまる、と断定してもさしつかえないようである。

安政五年(一八五八)七月ごろの形勢は、井伊派の声望隆々として、まさに唯我独尊(ゆいがどくせん)という姿であった。

反対派はまったく影をひそめ、少なくとも江戸においては水戸家中(みとかちゅう)などといっては世間も渡れぬくらいである。

水戸藩主父子はいうまでもなく、尾州・越前の名門も形なしの没落ぶりで、それぞれ将軍の名によって罰せられたわけであるから、その家臣も、いまはただただ主家の存在と主人の安全を祈るばかりで、余念もない惨めさになってしまった。

そこへ水戸派・一橋派が最後のたのみとしていた島津斉彬(なりあきら)も七月十五日に死んだ。

秋風落莫(らくばく)である。日本全国の大藩小藩を通じて、いまや井伊派に正面から立ち向かって抗争しようとするものはひとりもなく、いっぽう、逆に賄賂をもって江戸桜田の井伊家の赤門をくぐるものが日を追ってふえてきた。

直弼はまた七月六日に死んだ将軍家定の喪を秘して、当面、すべて将軍の命であるかのように自己の政策を推し進めるが、たとえば、これをいいかえると、直弼は自分が将軍であるかのような気分さえ生じたのである。

思うに、弘化三年(一八四六)までの埋木舎(おもれぎのや)時代のことを考えると、夢のような気持ちがするし、例の才

人長野主膳(ながのしゅぜん)などを相手にして、『世の中をよそにみつつもうもれ木の 埋れてをらむ心なき身は』と歌ったりした自分が、はたして同じいまの自分であったか、というふうな感慨に襲われることさえあった。

ただこのような直弼にとって、わずかに意のごとくならぬものは京都である。

京都というのは、天皇・公家、そしてそれにつながる特定の身分もない浪士・儒者・僧侶・神官などの存在である。

直弼には、そのころの天皇・公家についての詳しい知識がなかった。

ゆえに、いまだ天皇・公家というものを軽視しており、元来、この雲の上なる天皇などを、よくも悪くも動かそうとしているものは不逞の浪士たちであろう、という程度の観察をもっていた。

この観察は表面ある程度あたっていないこともないが、根本においては、大きな誤りを伴っている。

つまり、当時、攘夷思想や反幕精神を天皇・公家に植えつけたのは浪士たちではなく、むしろこの思想や精神を持ち合わす天皇・公家を一種の磁石にたとえるならば、そこに群がり吸い寄せられているものが全国の浪士たちだ、というべきであった。

いずれにしても、直弼はその京都対策をやりとげなければならないから、条約調印の件について最終的に朝廷側の了解を取りつけるため、まず老中間部詮勝(まなべあきかつ)を上京させることにした。

また、これにさきだって、あらかじめ水戸派の京都手入れを予想して、いかに水戸派や一部親藩が不逞(ふてい)不義の策動をしつつあるかということを朝廷側に吹き込むために、新任の所司代(しょしだい)酒井忠義(さかいただよし)を先発させた。

いわば間部詮勝の朝廷への釈明をやりやすくさせるための手回しである。

いっぽう、もはや江戸では于も足も出ない水戸派や一橋派は、最後の望みを京都に求めてなんとか巻き返しをやろうとつとめた。

この点、直弼の推測はあたっていたといわねばならぬが、これにはかねて京都滞在中の腹心長野主膳(ながのしゅぜん)が大小もれなく京都の動きを直弼に報じていたから、すでに詮勝(あきかつ)の上京まえから幕府の打つ手は決められていた。

そこで、水戸・越前・薩摩などの反井伊派は特に慎重に人選をやり、薩州藩士の日下部伊三次(くさかべいそうじ)を京都へ潜入させた。

伊三次は少し変わった経歴で、父は海江田(かいえだ)連といって薩州藩士であったが、江戸薩摩邸に在役中、なんらかのことがあって罷免され、以来、水戸に移り高萩(たかはぎ)のある寺に住み、日下部(くさかべ)と称していた。

学問があったので、のちに太田村の郷校(ごうこう)に教鞭をとる身となったが、武士は二君に仕えない、とのかたい信念から水戸藩士とはならず、その子伊三次に至ってはじめて水戸藩に仕えたのである。

ところが、弘化年間(一八四四〜四八)、斉昭が幕府のきびしい処分をうけたとき、尾張藩主にその冤を訴えるため脱藩し、数年たって、水戸藩の了解を得て薩州藩に復帰し、いまは薩州藩士として江戸の藩邸にいた、というふうな、当時としては珍しく複雑な経歴の持ち主だが、薩・尾・水の三藩に縁故者が多く、これがまたこんどの京都行きの最適任者たる有力な理由になったのである。

伊三次(いそうじ)は七月十九日に京都にはいり、まず水戸藩京都留守居役(るすいやく)の鵜飼吉左衛門(うがいきちざえもん)父子と会見、次いで公家の三条家を訪問し、実万(さねつむ)に対してこう述べた。

幕府が米国との条約に無断調印したことは明らかに違勅である。また将軍継嗣を朝旨に反して紀州の慶福に決定したのも違勅である。

また尾・水・越の三侯のきびしい処罰も、将軍家定の死後であって、いわゆる正しい台命(将軍の命令)とはいいがたい。

しかも、三侯の罪状というものは、幕府内部の心ある人たちでさえまったく不明で、了解しがたいと憂えているし、この内外多端なときにあたって、英明な三侯を隠居させて公人としての生命を断ってしまうがごときは、まさに国家の安危にもかかわるし、幕府自体も好んで自分の羽翼を切り除いてしまったも同然である。

ゆえに、この不条理を正すために、なんとか斉昭はもちろんのこと、尾・越の二侯の隠居処分を勅諚(ちょくじょう)をもってといていただきたい。

また、将軍の継嗣については、すでに天下に発表ずみであるからやむをえないとしても、この際、徳望もあり才能も豊かな一橋慶喜を、幼い将軍の補佐として西の丸へ迎え、さらに本丸へ移して継嗣と仰いで、水戸の斉昭は副将軍となられるがよろしい、と声涙あふれるばかりの口調で、伊三次は実万(さねつむ)に語った。

伊三次ひとりの、この熱心な入説だけが効を奏したわけではないが、結局、間もなく水戸藩に対して一種の勅諚(ちょくじょう)が降下したことは事実である。

そして、この勅諚が一触即発の危険をはらんで、世にいう安政の大獄の大鉄鎚が急速に反井伊派の頭上さして降りかかってくるのだった。

4.2 勅諚(ちょくじょう)降下

反井伊派の行動も、かなり強引すぎるきらいはあった。

もちろん、いまは、これ以上の良策もないという苦しい立場は認められるが、やはり策としてはまずい点が多々あったようである。

当時、さすがに薩摩の西郷吉兵衛(隆盛)などは、この日下部らの運動をはなはだ拙劣だと考えたようである。

たまたま江戸で、水戸藩家老の安島帯刀(あじまたてわき)と面会した時、西郷はこの勅諚降下の一件について、日下部伊三次ごときものを京都へ派遣したことの軽々しさを責めているが、この時期、西郷は水戸の勅諚要請が時機尚早というふうに感じたらしい。

西郷は、こうも述べた。

「じつのところ、薩摩としては、ついさきごろ亡くなられた斉彬公の御意志として、容易ならぬ時勢にはいったので、このうえは、みずから大兵を率いて上京し、国事にあたろうとまで仰せ出されていたくらいだ。

勅諚降下の要請はもちろんのこと、このたびの井伊の無断調印の件にせよ、とても実力もない浪士や志士の運動くらいで埒(らち)あくことではござらん。

恐れ多いことではあるが、万一その勅諚が水戸に賜わったとしても、その勅諚に物をいわすには兵力が必要でござる。その手回しをつけておられるかな?」 |

西郷の政治的見識はこのとおりで、結局、それが九年後の討幕という理念に結び付いていくのであるが、ただしこの時点では、西郷はまだ討幕ということなど毛頭考えていたわけではない。

それにしても、国家の大事に携わるものとしては、やはり西郷は敵を知り、おのれを知る、という意味で、一個の卓越者であったことがうかがい知られる。

京都は物情騒然さを加えてきた。

この勅諚降下と前後して、しだいに浪士・儒者たちの動きもはげしくなり、梁川星巌(やながわせいがん)・梅田雲浜(うめだうんぴん)・頼三樹三郎(らいみきさぶろう)・池内陶所(いけうちとうしょ=大学)などももっぱら有力者に接近して、その庇護(ひご)下で暗躍した。浪士ばかりではなく、諸藩からも仮装浪士の形で多くの志士が集まった。

すでに越前の橋本左内(はしもとさない)も、桃井伊織(もものいいおり)という変名で京都に潜入、前藩主の松平春嶽(慶永)の命により目ざす堂上(どうじょう)家にも強力に働きかけているのだった。

こうしてついに八月八日、勅諚(ちょくじょう)が水戸に対して降下された。

水戸藩京都留守居役の鵜飼吉左衛門(うがいきちざえもん)が招かれて、武家伝奏(ぶけでんそう)の万里小路(まりのこうじ)大納言邸に赴いて、うやうやしくこれをうけた。

感激の涙にくれた吉左衛門は、この勅諚(ちょくじょう)を白木の状箱におさめて、幾重にも上包みして、その子鵜飼幸吉(うがいこうきち)に水戸藩邸まで運ばせることになった。

しかし、事は極秘中の極秘を要する。

すでに井伊派の警戒が厳重であったから、万一にもこの勅諚を奪い去られては一大事である。

鵜飼(うがい)父子はもっとも慎重に考えつめて、十二分に手を打った。

すなわち、表面、翌九日の午前七時、中山道を経て江戸へ下ると言いふらしておき、いっぼう、急いで従卒を伏見に走らせ、大阪蔵屋敷の小役人の小瀬(おぜ)某というものが江戸へ下るという先触れ人足状を、伏見の人足継立所に交付した。 |

水戸藩へ降下された密勅

これがやがて安政の大獄の口火となった。彰考館蔵

|

そして小瀬(おぜ)某になりすました幸吉が、わざと見苦しい垂れ駕籠(かご)に乗って、さっさとその夜のうちに京都を出発したのである。

当時、京都の高倉通り御池下(おいけさがる)の町に、飛脚(ひきゃく)問屋の大黒屋庄次郎という店があった。

大黒屋は水戸家の御用達で、ずっと江戸日本橋瀬戸物町の飛脚問屋の島屋伝右衛門の京都店として水戸藩の御用をつとめていたところ、いつの間にか例の長野主膳に金で買収されており、ずっとのちにわかったことだが、有司の機密文書がこのものの手からたびたび幕吏の手に渡った形跡がある。

このときの鵜飼父子は、よもやそんな事実があろうとも気づいてはいなかったが、ただ急ぎに急いでいたものだから、大黒屋を招くひまなく、一気に伏見の人足継立所に用を託して、偶然にも危ないところを助かった、というわけである。

もしかりに大黒屋に命じていたら、たいせつな勅諚はもちろんのこと、ただちに鵜飼父子の一命さえおぼつかないことになったろうが、それだけではなく、その後の政局もどのように変わった経路をたどったろうか、そして幕末の歴史もはたしてどのように変わったものになったろうか、と考えられるが、なんにしてもこの些細(ささい)な一件を例にしてみても、この時期の井伊派の巨魁長野主膳という男が、直弼のむねをうけて、どんなにはげしく動き回り、有り余る黄金と縦横無尽の才略をもって、水戸一派を葬り去ろうと努力していたことかは明らかである。

4.3 志士の逮捕

こうして問題の勅諚は、無事に水戸藩の手に渡ったが、この思いがけない事態の展開は、幕府をも驚かせたが、じつは当の水戸藩そのものさえも狼狽(ろうばい)させた。

いみじくも薩摩の西郷が喝破(かっぱ)したように、この勅諚(ちょくじょう)降下ということが、井伊派の狂奔的な弾圧をあおり、また長く維新直前までの水戸藩内部の宿命的な分裂や抗争をもたらした、ということもいえなくはない。

幕府はただちにその勅諚の返上を迫って圧力を加えたが、まさか水戸派としても唯々諾々とその命に応じるわけにはいかない。

そうかといって、ただこれを振りかざして全国諸藩を糾合するだけの実力がない。

そうこうするうち、幕府は水戸派の悪謀許しがたいという口実で、幕命をもって家老の罷免を申しつけたり、駒込屋敷に幽閉中の斉昭に対してもさらに屈辱的な弾圧を加えた。

強引にも邸内に監視の人数をいれるし、いまにも斉昭その人を他所に拉致(らち)せんばかりのものものしい手当てに及んだ。

すべては直弼の水戸憎しの感情のほとばしるところであって、もはやこれでは鎮撫(ちんぷ)ではなく誘発である。

はたして水戸家中は上を下への大騒動で、激昂した藩士たちは主命によらず、続々と水戸を発して小金(こがね)駅に屯集(とんしゅう)するにいたった。

これに対して、直弼はさらに闘争心を露骨にし、この不逞(ふてい)の騒ぎをおこさせる源が京都にあると断定し、いよいよ間部詮勝(まなべよしかつ)に最後的手段をとらせようと決心した。

まず浪士の逮捕であって、これは暗躍する浪士自身への鉄鎚(てっつい)というだけにとどまらず、浪士逮捕という事実によって、むしろ反井伊派の公家(くげ)たちへの一大示威だと考えた。

直弼が公用人(こうようにん)の宇津木六之丞(うつぎろくのじよう)に書かせた京都の間部(まなぺ)あての書状のなかに、「品により御召捕(おめしとり)に相成り申さずては治(なお)り申すまじきや」の一句のごときは、直弼自身の面目躍如であって、この時期、幕府大老としての政治的器量のすべてが、これ以外にないことを物語っている。

そしてその「御召捕」の相手として、六之丞の手紙によると、梅田雲浜(うめだうんぴん)・安藤石見介(あんどういわみのすけ)・入江伊織(いりえいおり)・梁川星巌(やながわせいがん)・奥村春平らの氏名まであげられていたのである。

弾圧は開始された。

もとより浪士逮捕については、長野主膳が主役である。主膳は、異常な執拗さで要路を動かし、その罪状をつくりあげ、ありとあらゆる探索や情報を重ねたうえ、片っぱしから目ざした浪士を役人の手に捕えさせた。

主膳の脇役として協力したのは二、三にとどまらないが、特に必死の働きを示したのは九条家の家臣島田左近と目明しの文吉である。

この両人は主膳にとっては忠実な猟犬の役をつとめた。

まず鵜飼父子が逮捕された。

つづいて近藤弘方・梅田雲浜である。梁川星巌にも役人の手は伸びたが、たまたま星巌は病死したので、関係書類だけ押収され、さらに頼三樹三郎・池内陶所も捕えられた。

逮捕は次々と十二月までつづけられ、公家(くげ)方では小林民部大輔(みんぶだゆう)・宇喜多(うきた)父子・丹羽正庸(にわまさやす)・兼田伊織(かねだいおり)・藤井尚弼(ふじいなおすけ)・三国大学(みくにだいがく)らも捕えられた。

こうして京都における就縛者は公家関係だけでも三十余名に達し、水戸藩士や浪士などを加えると、じつに四十数名の多きにのぼり、これらはすべて六角牢(ろっかくろう)屋敷に投じられた。

六角獄(ろっかくごく)は、いまの中京区六角通り神泉苑(しんせんえん)の地で、こののちも多くの志士・浪士が捕えられて、維新史上を血涙をもって彩っている所である。

鷹司(たかつかさ)家の三国大学のごときは、この六角獄に投ぜられたときのことを後年回顧して、

「この日、家を出づる時は、意気揚々、少しも屈する心なかりしに、牢獄に入るに及んで、拷問(ごうもん)の器械、獄卒の挙動、見聞する毎に驚怖し、夜に入り夕飯出でたれども、箸(はし)を取る気は出ざりき」

などと、書き残している。

同じ思いは、その他の就縛者の心にも共通のものとして想像されるが、浪士梅田雲浜は、向かい側の房にいた山田勘解由(やまだかげゆ)に対して、

「我ハ幕府ヨリ目指サレテ居ルカラ、所詮イノチハ無イモノト覚悟シテ居ル。

オ前ハマダ若イカラ、ドンナ呵責ヲ受ケテモ阿呆ニナツテ、再ビ事ヲ挙ゲルヤウニスルガ宜イ」

こうはばからずに語りかけて、悲愁のなかにも、さすがに腹のすわったところを示したという。

4.4 悲風惨雨

いっぽう、志士逮捕は江戸にも移って、松平春嶽の家臣橋本左内までが捕えられた。

そもそも、後世、安政(あんせい)の大獄(だいごく)といわれるものは、その残酷苛烈(かれつ)さにおいて、将軍治世下、ほとんど前代未聞とされている。

しかし、特に越前の橋本左内(はしもとさない)を殺したことは、長州の吉田松陰(よしだしょういん)のそれと並んで、直弼最大の罪とされている。

幕臣福地源一郎(ふくちげんいちろう=桜痴)でさえ、この大獄によって天下の人心が激発し、幕府をはげしく怨嗟せしめた、と述べているが、すでに大獄の当時においても、幕府内部の能吏水野忠徳(みずのただのり)は、

「井伊大老が橋本左内を殺したるの一事、以て徳川氏を滅ぼすに足れり」と極言したのである。

いずれにしても、この大獄で処断されたものは、切腹一、死罪六、獄門一、そして遠島・追放・所払・押込・手鎖など、およそ七十名以上にのぼった。 |

小塚原刑場跡 安政の大獄で橋本左内・頼三樹三郎・吉田松陰らが処刑された。メトロ日比谷線南千住駅南口を出た所にある。

京都で捕えられたものは六角獄で処刑された。 |

しかも直弼はこれだけで満足せず、さらに摂家・親藩・大名・老中・旗本等にも罪を宣し、なかでもかって膝を交えて政務をとった堀田正睦(まさよし)・太田資始(おおたすけとも)はじめ板倉勝静(かつきよ)・佐々木顕発(あきちか)・木村敬蔵(きむらけいぞう)など大獄の裁判官としてつとめたものまで、その囚徒の裁きぶりが寛大にすぎる、という点で処罰したくらいである。

これらの裁判官たちは、すべて囚徒に罪あるように考えられず、とりわけ木村敬蔵などは山のような証拠書類を詳しく検討したあげく、「このたびの吟味は、人間の皮をかぶったものには、とてもできないことだ」と側近にもらしたという。

板倉勝静(いたくらかつきよ)のごときも、評議の席で直弼に向かって、

「御養君のことも開国のことも、貴説のごとく行なわれたわけだから、このうえは断獄も大低になし給わればどうか」

と進言すると、直弼は、サッと顔色を一変し、物も言わずに席を蹴って立ち去ってしまった。

翌日、この勝静は御役御免となった。

この一事から考えても、直弼の命じた残忍な重罰の構想は、早くからなみなみならぬ決意のもとに秘められていたものである。

たとえば、この時分の大老というものは、評定所で裁決してきた罪人に対して、ふつう、罪一等を減じるのが慣例になっていたのに、直弼は逆にみずから一等も二等も重くして、のちに、当の裁判官たちを役向き不届き至極として処罰したわけである。

橋本左内が刑死したとき、さすがに主君の松平春嶽(慶永)は、

「実ニ愍然(びんぜん=あわれ)トモイフペク、残念トモイフペク、切歯ニ堪ヘザル話ナリ」

と一文をしたため、なおまた左内の死刑判決の事情についても、格別これという罪状もない左内であるから、せいぜい重くて遠島か追放、また永蟄居(えいちっきょ)くらいかと刑事伺い差し出したところ、老中も一見して、このくらいにてしかるべしの評議が決まった。

老中は、そのむねを直弼に申し入れたが、直弼は、少々考えることもあると即答せず、二、三日ばかり留めおいたのち、改めて付け札が直弼から提示してきたのをみると、橋本左内死罪とあるからまったく一同は驚いてなんとも言うことさえなかった、という一条を書き残している。

要するに、安政の大獄は、こうして水戸・尾張・越前の諸有司ばかりではなく、幕府そのものの内部の重臣たちにも一大衝撃を与えつつ、とにかく安政六年(一八五九)十二月に至って一段落を告げた。

安政六年といえば、その翌年は万延元年(一八六〇)である。

つまり直弼は、この未曾有の大獄の一段落をみて、わずか二、三ヵ月もたたないうちに、自分の生命を失わざるをえなかったことになる。

しかし、直弼は、その死の影が刻々と迫るギリギリの土壇場まで水戸弾圧の手をゆるめなかった。

もっとも、例の勅諚一件がまだ完全に解決していないがためでもあった。直弼は勅諚の返上を迫った。

確かに勅諚というものが、このままいつまでも水戸藩の手に残されているかぎり、なんどき幕府にとって不測の一大事が惹起(じゃっき)されるかもわからず、その点、直弼は言いようのない不安と恐怖をもっていらだつ日々を過ごしていた。

そのうえ、腹心長野主膳が京都から、そんな直弼に大小いろいろの進言をしてくる。

主膳はかねて直弼の参謀のような立場にあったが、この参謀は大獄以前から往々にして、むしろ直弼に強制するような力をもって、指図がましく入れ知恵していた。

主膳はおそらく早くから自分が九分どおり大老たる直弼を動かし、ある意味では、幕府の。政治を左右しているような自負さえいだいていた形跡がある。

たとえば幕府の重臣大久保忠寛(おおくぼただひろ)が、後年、かなり注目すべき発言をしている。 |

秘中要記 長野主膳が反対派志士の動静を探った密偵書類。

井伊家史料保存会蔵

|

「宇津木(うつぎ)六之丞も長野主膳も、要するに奸智(かんち)にたけた小人にすぎません。

宇津木は深く交わったこともないが、長野のことはよく知ってます。

わたくしが京都の禁裏付を命じられて出発する前日、大老に会って念のために幕府の京都対策の主意をきいた。

そして京都に着いて、この長野に面会したところ、長野が、わたくしに向かって幕府の京都対策は、こうだああだと説明する。

ところが、その主旨が大老に聞いてきたところとはなはだしく違うのです。

そこでわたくしは、これはおかしい、大老はそんな方針ではないはずだ、と強く言い返したら、長野は平然として、なに、大老はいろいろなことを言うが、そんな意見はいちいち受けいれるわけにいかない、と言い返すのです。

わたくし、つくづく長野の不遜(ふそん)に腹が立ち、それ以上なにも話し合いをすることをやめたが、内心、これは困ったことだ、大老は長野輩のために、みすみす世人の怨(うらみ)を買っているのだ、と考え込んだしだいです」 |

要するに、この忠寛の発言によるばかりではなく、当時、直弼は主膳や六之丞に体よく致されていたことは確実である。

直弼は、外は米使ハリスに致され、京都対策では主膳に致され、あげくのはてに、あの空前ともいうべき安政の大獄をみずから惹起(じゃっき)したのである。

4.5 桜田門外(さくらだもんがい)の変

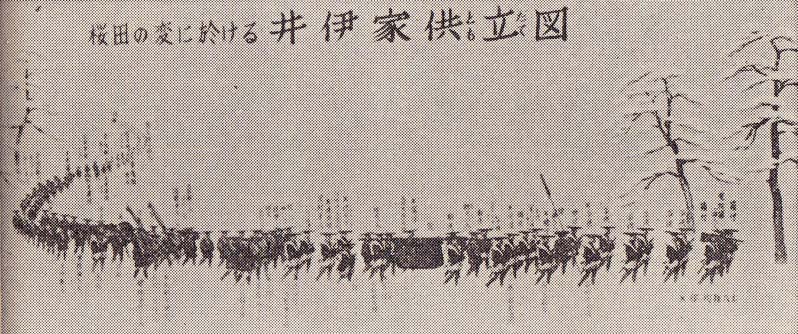

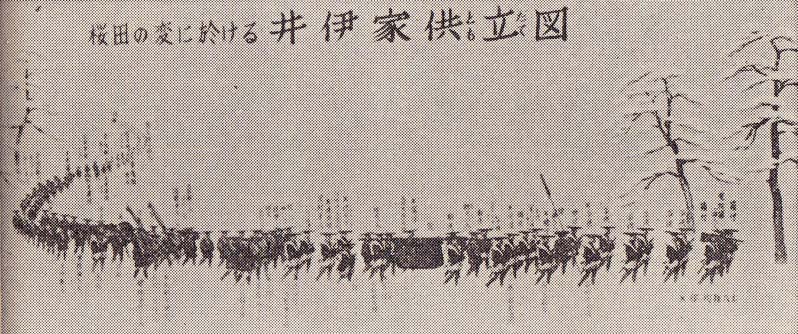

|

桜田門外の変における井伊家供立図 のちに井伊家が作成した事変当日の直弼登城行列図

|

万延(まんえん)元年(一八六〇)三月三日、江戸は珍しく朝からの大雪で、道路も家も真っ白に包まれていた。

この大雪は珍しいことであって、この日は現在の新暦に直すと四月ということになる。

四月に、江戸の大雪はあまり例のないことである。だれもかれも珍しがった。

この朝、直弼は、辰の刻(八時)の太鼓の響くのを聞いて、桜田の屋敷を出た。

きょうは上巳(じょうし)の節句(せっく)であって、諸大名も登城する。

寒さは寒し、まるで指も凍えるような冷えこみだったが、直弼は駕籠のなかでいったいなにを考えていたことだろう。

一本道具をさきに立て、五、六十人の供揃(ともぞろ)いで、行列は白く降りしきる雪のなかを影絵のように濠端を進んでくる。

供は、いずれも赤合羽にかぶり笠、刀の柄(つか)も深く油紙で包み、刻み足で、「下に、下に……」といかめしいおふれの声とともに桜田門外に近づいてきた。 |

桜田門 正しくは外桜田門。

現在も桝形門の遺構を残している。東京都千代田区

|

この日、門外の路上に、よしず張りの茶店が出ていた。

いつも出ている店ではなく、きょうのごとく諸大名の総登城ということによって、とかく多くの人の出入りのあるのを見越してのものである。

小さな茶店のなかには、入れかわり立ちかわり、通りがかりの人間が渋茶や燗酒を飲みにはいるし、またよしず張りの外へ出ると、あるものは濠の鴨をながめたり、また別な男は片手に『武鑑』を取り出して、「ああ、尾張様の行列じゃ、行列じゃ」と叫んだりした。

まさに、その尾張侯の行列が桜田門内へ曲がってはいり、その次に赤合羽の直弼の行列が豊後杵築(ぶんごきづき)藩主の松平大隅守(おおすみのかみ)邸の前を通過しつつあった一瞬である。

突然、辻番(つじばん)のうしろの雪の上にひざまずいていた男が、「捧げまあす!」

と大声に叫んで、笠のまま、さも直訴(じきそ)するように行列に歩み寄った。

井伊家の供頭(ともがしら)日下部(くさかぺ)三郎兵衛と供目付(ともめつけ)沢村軍六(さわむらぐんろく)が、とっさにこの男を阻もうとしたが、男はさっと笠をかなぐり捨て、羽織をぬいだ。下には白鉢巻に、たすきを十文字に綾(あや)取っている。

電光のごとく、ひとつの衝撃が長い行列のなかに伝わり、それから降りしきる雪のなかで、十七人の水戸藩士とひとりの薩摩藩士とが右に左に、油紙が絡んで、ろくに刀も抜き放てない赤合羽に着ぶくれした行列の侍たちを相手に、夢魔の跳躍するような激闘を演じた。

この争闘は長い間のことではなく、アッという間に終わったらしい。

この日、たまたま目の前にある杵築(きづき)藩邸の興津(おきつ)某という人が窓から戸外の騒ぎを見て、のちに、当時の実見談を残しているが、それによると、「大兵の男一人、並背の男一人、駕籠を目がけ、やがて裃(かみしも)を着たる主人を引き出し、一人は背中三太刀ほど打ち候(そうろう)」というように語っている。

そして、そのとき、「マリなど蹴り候やうな音、三度ばかりいたし……」と、直弼の首を打ち落とした一瞬を述べているが、いずれにしても、すべては、アッという間のできごとで、「接戦中は時計三歩ばかりにて至って早く相すみ候」というように、きわめて短時間のうちにいっさいが終わったことが伝えられている。

首のない直弼の死骸は、やがて近くの井伊邸へ持ち帰られた。

幕閣は狼狽(ろうばい)して会議を開き、とりあえず喪を発することをとどめ、表面、見舞いの上使や医者を差し向け、薬用として朝鮮人参などを下賜したが、すべては幕府の苦肉な恩命である。

元来、幕府の制度として、大名・旗本の別なく、自己の不覚によって横死した場合、家名断絶で遺領はすべて取り上げられる。

だが、井伊家のみは、いまだかつて先例のない幕府の特別な指示によって、家名断絶をまぬがれ、次子の愛麻呂(よしまろ)が家督を継ぐことができたのである。

けれども、事実、直弼変死のことは世間で知らぬものはなく、当時、たちまち巷に現われた川柳に、

などという下品なものがあって、心ある人は眉(まゆ)をひそめたものの、一面、これはいかにもみえすいた作為によって幕府みずから大法を乱した事実を非難するものとして、受け取られた。

変後、三月三十日になって、この世にいない直弼の大老職が免じられ、また閏(うるう)三月三十日、ようやくその死が発表された。法号は「宗観院(そうかんいん)柳暁覚翁(りゅうぎょうかくおう)」とある。 ただし、これは安政四年(一八五七)の初め、直弼のまだ大老就任にさきだって、自身で法号を撰し、その位牌までつくらせておいたときのものだという。

かつて禅学に志し、和歌を学び、茶道も極め、いわゆる一期一会(いちごいちえ)の精神に深く思いを沈めた人ではあるが、しかし、直弼は、これによって、まだまだ安政や万延年代くらいで死を覚悟していたとは思われない。

直弼は一個の権力者で終わった。

もし、ほんとうに一期一会の真髄を体得している人であったら、あの窮鳥をさらに土足でもって踏み殺す安政の大獄などの惨事は、歴史のうえに現われなかったというべきである。

|

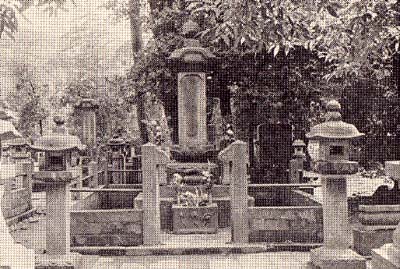

井伊直弼の墓 直弼は井伊家の菩提寺豪徳寺に葬られた。

東京都世田谷区

清涼寺参禅堂 直弼は長い部屋住み時代に

よく城下の清涼寺に参禅した。彦根市

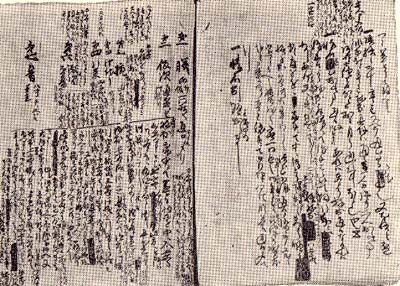

『茶湯一会集』(自筆草稿)茶道の奥儀を極めた直弼の著述。

井伊家史料保存会蔵

|

参考図書 top

岡繁樹『井伊大老』さわもと書房(昭和二十三年)

今堀文一郎『幕末の青年首相井伊直弼』愛隆堂(昭和三十四年)

吉田常吉『井伊直弼』吉川弘文館(昭和三十八年)

永江新三『安政の大獄 井伊直弼と吉田松陰』日本教文社(昭和四十一年)

井伊正弘『井伊家史料・幕末風聞探索書』(安政五年編) 雄山閣(昭和四十二年)

井伊直弼略年譜 top

文化十二年(一八一五)

天保二年(一八三一)

天保五年(一八三四)

天保十三年(一八四二)

弘化二年(一八四五)

弘化三年(一八四六)

嘉永三年(一八五〇)

嘉永五年(一八五二)

嘉永六年(一八五三)

安政元年(一八五四)

安政二年(一八五五)

安政四年(一八五七)

安政五年(一八五八)

万延元年(一八六〇) |

一歳

十七歳

二十歳

二十八歳

三十一歳

三十二歳

三十六歳

三十八歳

三十九歳

四十歳

四十一歳

四十三歳

四十四歳

四十六歳 |

前彦根(ひこね)藩主井伊直中(いいなおなか)の十四男として、彦根城中で誕生。母は側室君田(きみた)氏。幼名鉄之介、のち鉄三郎。

父直中没す。藩より三百俵の捨扶持(すてぶち)をうけ、弟直恭(なおゆき)とともに北の御座敷に移る。この屋敷を直弼(なおすけ)みずから埋木舎(うもれぎのや)と称す。

弟直恭(なおゆき)とともに江戸に赴く。直恭、内藤家を継ぐ。

埋木舎にて、国学者長野義言(ながのよしとき)とはじめて対面。師弟の契りを結ぶ。

このころ茶道書『入門記』『茶湯一会集(ちゃのゆいちえしゅう)』を着稿。

二月、世子直元(なおもと)の病死により、藩主直亮(なおあき=異母兄)の養子となる。十月、丹波(たんば)亀山藩主松平信篤(のぶあつ)の妹昌子(まさこ)と結婚。

直亮病死の跡を継ぎ、彦根十三代藩主となる。掃部頭(かもんのかみ)を称する。

彦根藩主として、相模(さがみ)警備を命じられる。

米使ペリー来航に際し、久里浜(くりはま)警備にあたる。このころより開国和親策に傾く。

正月、直弼ら溜間詰(たまりのまづめ)諸大名、江戸城中にて水戸斉昭(なりあき)の攘夷説に反対。四月江戸内海の警備をとかれ、京都守護職を命じられて帰国。幕府、日米和親条約締結。

出府。みずから「宗観院柳暁覚翁(りゅうおうかくおう)居士(こじ)」の戒名(かいみょう)をつけ、国事にあたる決意を示す。

直弼ら溜間詰(たまりのまづめ)大名、連署して積極外交の意見書を提出。

四月、大老職に就任。六月、違勅開国に踏み切り、日米修好通商条約を締結。同月一橋慶喜派を排して、紀伊藩主徳川慶福(よしとみ)を将軍継嗣(けいし)者と決定。七月、水戸斉昭など一橋派の諸大名を謹慎・隠居処分に処罰する。九月、安政の大獄(たいごく)を開始。

三月三日、登城途上、桜田門外で水戸浪士ら十七名に襲撃されて、横死。 |

top

****************************************

|