|

****************************************

Index 井伊直弼 徳川斉昭 佐久間象山 吉田松陰 武市瑞山 横井小南

吉田松陰 奈良本辰也著

奈良本辰也(ならもとたつや)、歴史家。

一九一三年(大正二)山口県に生まれる。京都大学史学科卒業。

著書『近世社会史論』『吉田松陰』『二宮尊徳』『武士道の系譜』『歴史のたてよこ』ほか。 |

1 萩(はぎ)の麒麟児(きりんじ)

top

1.1 幼時のきびしい教育

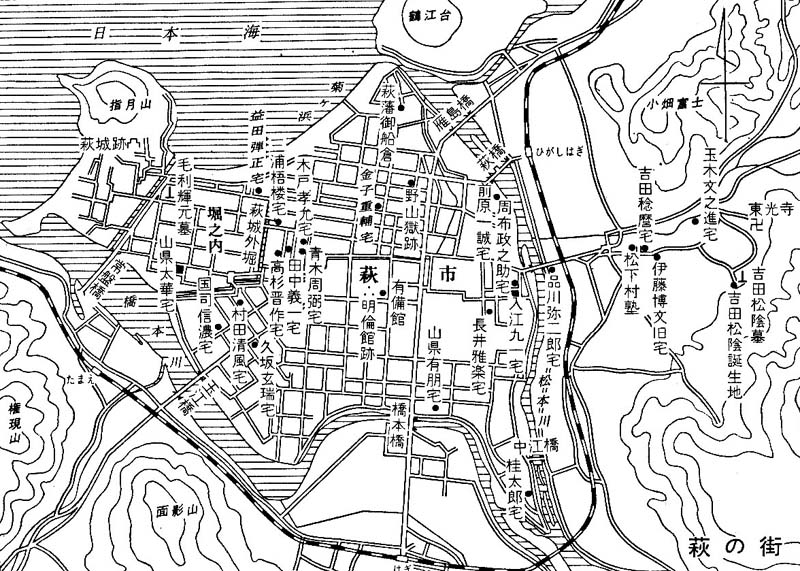

萩の城下は、遠く中国山系に水源を発した阿武(あぶ)川の流れが、日本海にはいろうとして営んだ三角州の上にできた町である。

城は、町の中心部からいうと西のほう、日本海に突出した指月(しづき)山の麓(ふもと)に構えられていた。

城下の侍屋敷は、堀の内と外に分けられ、堀の内には一門・家老の住居があり、益田弾正(ますだだんじょう)・福原越後(ふくはらえちご)といった家老の家々はここにある。

堀の外は、寄組(よりぐみ)や大組(おおぐみ)の士の屋敷が軒を並べるところだ。禄高(ろくだか)や格式が低くなるにしたがって、城から遠のいていく。

藩校明倫館(めいりんかん)や有備館(ゆうびかん)は、その侍屋敷のはずれに建てられていた。

そこを通り抜けてさらに進むと、松本川のほとりに出る。

松本川は阿武川がふたつに分かれてできた東よりの川の名前だ。この川を渡ると、もはやそこは城下ではない。 |

明倫館跡

長州藩の藩校で、現在は有備館(槍剣道場)の建物だけが残る。萩市

|

農を生業とする百姓の村である。松本村といっていた。

この村には元禄四年(1691)に建てられた毛利家の菩提寺(ぼだいじ)東光寺があるが、そのことは、この村をなんら特別なものとして他村と区別するほどのものではない。

しかし、この松本村には、いつのまにか城下の生活に耐えることができなくなった藩士たちが移り住むようになった。

藩の財政窮乏が、その財源を禄高の借り上げに求めたからである。

つまり、藩士たちはその給料を天引きされたのだ。

それでなくとも貧しい藩士たちの生活だった。

萩という辺境の城下町に内職などというものはない。

とすれば、金のかからぬ農村に退いて、自給自足の生活をする以外にないだろう。

承応(じょうおう)のころから、すなわち十七世紀の半ばごろから、長州藩にはそうした傾向が現われたという。

あの「航海遠略策」で有名な長井雅楽(ながいうた)の祖先は三百石であったが、すでに早くこの松本村に移っている。

東光寺からもう少し東にはいった中の坪というところだ。

家禄(かろく)二十六石の杉百合之助(すぎゆりのすけ)常道(つねみち)が、その松本村で百姓に交わりながら自給自足の生活を送っていたとしても不思議ではない。

杉の家は、東光寺の横を通って右に折れた道の行きづまりのところである。通称団子岩(だんごいわ)といった。 |

吉田松陰画像 現在の松下村塾にある。松陰神社蔵

|

日本海を見はらす小高い丘の上である。沖には見島・相島・尾島・羽島・肥島等々の小島が浮かんで、まるで絵のような景色だが、杉の家では、その風景をどれほど心のなかにあたためることができたであろうか。

いや、冬ともなれば、寒風吹きすさぶこのあたりのきびしさのほうが胸に焼きついていたかもしれない。

畑の仕事は、当然にその冬の間にもあったろう。

だが、杉百合之助常道は、格別そうした境遇について不平や不満を言うような男ではなかった。

与えられた環境を最大限にいかして生きるというのが、この人がおり、そして七人の子どもがあった。

子どもたちがいうことも、彼の家庭をあたたかくしていた。

しかし、百合之助常道の理想が、ただ家庭の円満だけにあったと思うならば、それは見当違いであろう。

彼は、父祖の代から貧窮のなかに育ったが、しかし書物を愛する人間だった。

その弟に吉田家を継いだ大助(だいすけ)賢良(かたよし)と、玉木(たまき)家を継いだ文之進(ぶんのしん)であることをもっても知れるであろう。

大助は毛利家の山鹿流軍学師範であり、文之進もそれに劣らず軍学にも経史(けいし=経書と歴史)にも長じていた。

彼らは、まさに杉家の三兄弟だったのである。

その経済生活は、貧困そのものだが、しかし書物を愛する人間としての心の豊かさがある。

百合之助の生活は、その心の豊かさに支えられて、静かに時を送っていたといえよう。

ところで、さきに杉家には七人の子どもがあるといったが、その第二番めに生まれた男の子が幼名虎之助(とらのすけ)、のちの松陰(しょういん)吉田寅次郎(よしだとらじろう)である。生年は天保元年(1830)八月四日というから、百合之助(ゆりのすけ)二十七歳の子であった。 |

玉木文之進旧宅

文之進は松陰の叔父で、家塾として松下村塾を創立した。萩市

|

虎之助が吉田姓を名のるようになったのは、六歳のときである。

この年、叔父の吉田大助賢良(かたよし)が死んで、あとに子どもがなかったために、杉(すぎ)家の次男である虎之助が養子になることに決まったのだ。

虎之助の運命は、ここから変わったといってもよいだろう。

生活は依然として父母のもとでつづけられるのだが、やがて毛利家、すなわち長州藩三十七万石の軍学師範(ぐんがくしはん)となる身である。

父も叔父も、虎之助をそれにふさわしい第一級の軍学者に育て上げなければならないと考えた。

六歳の子どもにとっては、まるで地から湧いて出た災難のようなものだろう。

そして、猛烈な教育がはじまるのである。

この場合、軍学は叔父の玉木文之進のほうが上であったから、ついこの叔父が勢い込むのである。後年、妹の富士子が語ったことばに、

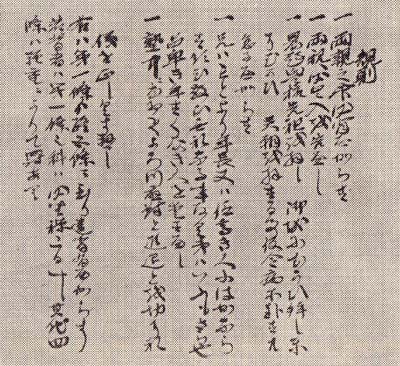

| 「松陰が年少の頃、実父又は叔父の許(もと)にて書を学ぶに、実父も叔父も極めて厳格なる人なりしかば、三尺の童子(どうじ)に対するものと思はれざること屡次(るじ=たびたび)なりしと、母の如(ごと)き側にありて流石(さすが)に女心に之(これ)を見るに忍びず、早く座を立ち退(の)かば、かかる憂目(うきめ)に遇(あ)はざるものを、何故寅次郎は躊躇(ちゅうちょ)するにやと、はがゆく思ひしと」 |

と、いうようなことが言われていた。

もって、そのきびしさとはげしさが想像できるであろう。このころ、彼がたたきこまれたのは、軍学だけではない。

『孟子(もうし)』のごときも、その五、六歳のころから読まされたと言っている。

『孟子』についていうならば、そのときの思い出が、のちに獄中で『孟子』を講ずることになり、やがて『講孟余話(こうもうよわ)』ができあがるのだ。

五、六歳といえば、おそらく素読の域を出ないであろうが、しかし、いつのまにか彼の心のなかに、それがしっかりと根をおろすようになっていたのであろう。

彼の人間に対する平等感というものは、その孟子の性善説からきているような気がしてならない。

1.2 山鹿流軍学師範

それはともかく、虎之助改め寅次郎は、十一歳のときに、藩主の前に呼び出されて山鹿流軍学の御前講義を行なっている。少しもまちがいなく説きたてることばに、藩主はすっかり感心したようだ。

藩主はこのとき、玉木文之進なる人物の学力もあらためて見直したようだ。

寅次郎は、寺子屋にも塾にも通わないで、少年時代をもっぱら父と叔父の教育で過ごした。他人を交えない純粋培養のような教育である。

そして、他の少年たちと独楽(こま)をまわしたり、紙鳶(たこ)揚げをして遊ぶこともなかった。

妹の語るところによると、いつも机に向かって本を読んでいるというような、日常だったようだ。

「五つ六つの時分から手習や書物を読むのが好きで、他家の子供達が大勢でいろいろな遊びをしていても振り向きもせずに、じっと書物を読んでいるという風であったようでございます。

たまに遊び事らしいことを致しますのが、屋敷の庭で、そのころ土図(どず)と申しましたが、鏝(こて)などで上をねって山をこしらえたり、河の形をつくったり、つまり土でいろいろな図を画くと申したようなことをしておったといふことでございます。母はいつでも、寅次郎はどこに一点小言のいいどころのない、実に手のかからぬ子だと申して喜んでおりました」 |

というそのことばでも知ることができるだろう。

寅次郎が十一、二歳のころといえば、長州藩では村田清風(むらたせいふう)による藩政改革がはじまったときだ。

これは、当時として目を驚かすような大改革だった。

長州藩には当時八万五千貫と称せられる大借銀があった。

村田は、その藩の借銀はもちろんのこと、一般士族の惜銀までを含めて三十七ヵ年賦皆済(ふかいさい)の法というのを決行した。

利子は払わないでよいというのである。

これだけで、大商人は戦慄(せんりつ)した。そこに専売化法をゆるめたり、越荷方(こしにかた)の設置などという新しい経済政策を打ち出したのである。

もちろん、そのためには人材の思い切った登用があった。

村田自身が禄高(ろくだか)でいえば五十石という、小禄の郡代官(ぐんだいかん)の子なのである。

村田の登用と、その大改革が一般の藩士になにか清新なものを与えたことも想像できるだろう。

つまり、時代は世襲の観念をこえて、実力の時代にはいったのであり、だれでもが能力さえあれば世に出て働くことができるという明るい希望である。

明るい希望といって語弊があれば、開けた展望と言い直してもよい。

しかし、玉木文之進も杉百合之助も、このときは村田の改革を心のなかに喝采(かっさい)して迎えただけである。

彼らの日常は依然として、畑を耕すことであり、ひとりの少年に全力をあげて教えこむことで過ぎていた。

佐久間象山(さくましょうざん)が阿片(アヘン)戦争のことを知って、深刻な危機感をいだくようになるのは、天保十三年(18四二)の冬のことだ。

象山は、それから西洋砲術の研究に没頭することになる。

しかし、そのころ萩の城下には、阿片戦争のこともまだ伝えられておらず、象山の頭のなかを走ったほどの熱気はどこにもなかった。

寅次郎が、その阿片戦争のことを教えてもらったのは、十六歳のとき、彼がそこで学ぶようになった山田亦介(またすけ)の口からである。

山田亦介は村田清風の甥(おい)で、長沼流(ながぬまりゅう)の兵学師範であった。

寅次郎は、ここではじめて世界の大勢にめざめ、心のなかにはげしく燃えるものをもつようになった、とのちに述懐している。

だが、彼はまだ修業中の身であった。

このとき長沼流の兵学を学んだように、山鹿流以外にも、いくつかの兼ね学ばなければならない流派があった。

西洋陣法も学ばなければならず、荻野流の砲術も修めなければならないのである。

そして、その寅次郎がいちおうの研鑚(けんさん)を終えて、いよいよ独立の師範となることを許されるのは、彼が数えて十九歳のときだった。

2 修業と懊悩(おうのう)

top

2.1 九州遊学――宮部鼎蔵(みやべていぞう)との出会い

松陰(しょういん)が一人前の師範になるまでの道は、ともかくも修業一筋の道である。

彼は父や叔父がしつらえた道筋を、わきめもふらずにただまっしぐらに歩いてきた。

矛盾も感じず、疑問もいだかないで、与えられるものをすべて飲み込みながら進んできた一筋だった。

これは、おそらく彼の心の素直さがそれをさせたのであろう。

また魂のやさしさが、自分のために一生懸命になっている父や叔父をそのままに肯定できたということでもあろう。

反発すれば、この人たちの厚意がどんなに傷つくかを思ったのである。

「非常に親思いで、やさしい気質でございましたから、父や母に心配させまい、気をもませまいと、始終それを心がけていたようでございます」という妹の芳子(よしこ)のことばは、そのことをよく表わしている。

しかし、十九歳で独立の師範となったとはいえ、まだまだそれは未熟である。

山鹿流兵学それ自体をとっても、江戸には山鹿素水(そすい)があり、肥前(ひぜん)平戸(ひらど)には山鹿万介(まんすけ)がいた。つまり、ふたつの宗家がその門流を張っているのである。

そこには、どのように優れた門弟が学んでいるかもしれなかった。

松陰は、やがて平戸の山鹿万介を訪ねるべく九州遊学の旅に出る。

n平戸には山鹿流の碩学(せきがく)ともいうべき人、葉山左内(はやまさない)もいるのだ。

松陰二十一歳のときだった。

嘉永三年(1850)、九州では佐賀藩が日本初の大型反射炉を築いた年だ。

幕府は、その前年、洋式大砲六門をつべった。

ビッドルの来航以来、西洋砲術の実現は、焦眉(しょうび)の急となっていたのである。

松陰は、八月の終わりに平戸にはいると、その足ですぐに葉山左内を訪ねている。

左内は、松陰にまことに好ましい印象を与えた。

「老師敦篤(とんぼく)朴実(とくじつ)、人の為(ため)に謀(はか)りて忠、而(しか)して自ら満たず、

亦(また)自ら嬌飾(きょうしょく)して人の為にせず」 |

というのが、松陰の評である。

つまり、その人は表を飾らない真心のある人で、腹の底から親切だった。

そして求めれば、その該博な知識を惜しみなく与えてくれるような人物だった。

その左内から最初に借りてきて読んだのが『伝習録(でんしゅうろく)』だった。

すなわち、王陽明(おうようめい)の本なのである。王陽明は、松陰がはじめて接する本だった。

左内(さない)は、これまでただひたすらに兵学者としての道を一筋に歩いてきた若者に、もっと幅をもった学問をさせようと思ったのだろう。

いや、兵学とはただに攻城や守戦などのような技術的な問題ではなく、もっと広い人間的な視野に立たなければならないことを示唆しようとしたのである。

だから、松陰は山鹿流軍学のことはともかくとして、阿片(アヘン)戦争の記事を集成した『阿芙蓉彙聞(あふよういぶん)』や西洋砲術書である『ペキサンス』のような本を与えられている。

どちらも、彼が表面をなでるくらいにしか知らなかった世界だ。

松陰はここで、学問の世界の広さというものをつくづくと思い知ったはずだ。

平戸では、五十余日の滞在であった。その帰りは長崎に立ち寄った。

長崎では、西洋流砲術の高島(たかしま)家に立ち寄り、その砲車を見学している。

しかし彼は、ここでも、むさぼるように外国関係の知識を吸収している。その関係の本があれば、手あたりしだいに借りて読むのだ。

二十日あまりの滞在だったが、その間に読んだ本は二十六冊にのぽっている。

松陰は、長崎から熊本のほうを回って、そこで宮部鼎蔵(みやべていぞう)という終生の友を得る。

宮部は文政三年(1820)の生まれであるから、彼よりは十歳の年長であった。もともと医者の家に生まれたのだが、生来の勝気がそうさせたのか、兵学に心を寄せていた。

そして、もっぱら叔父の増美(ますよし)に頼って山鹿流の兵学を修めていたのである。

松陰は、宮部(みやべ)に会って、その人となりにすっかり感心したのだ。 |

高島秋帆宅跡 松陰は九州遊学の際、

洋式砲術の先覚者秋帆を訪れた。長崎市

|

「東肥(とうひ)の人宮部鼎蔵(みやべていぞう)は毅然(きぜん)たる武士なり。僕、常に以(もっ)て及ばずとなす」というのが松陰の感想であるが、宮部のほうも、この若さですでに独立して山鹿流師範となっていた彼に敬愛の念をいだいていた。

人間の一生においては、本を読むこと以上に人間の出会いということがたいせつである。

もし坂本龍馬が勝海舟に出会っていなかったら、もし西郷隆盛が島津斉彬(なりあきら)に見いだされていなかったら、というようなことを思うと、それは歴史をすら変える力をもっているように考えられるのだ。

だから、松陰が九州の遊学でひとりの宮部鼎蔵(ていぞう)を得たということも、きわめてたいせつなことであるだろう。

ともかくも彼は、そこで広い視野を与えられ、より豊かな知識を身につけて萩に帰ってくる。

これまでの松陰よりひとまわりもふたまわりも大きくなった彼である。

嘉永(かえい)三年という年が暮れようとする十二月の大晦日(おおみそか)だった。

2.2 江戸遊学

明くれば嘉永四年(1851)、松陰は藩主の参勤交代(さんきんこうたい)に従って江戸に出ることになる。

江戸には山鹿素水(やまがそすい)がいる。いや、なによりも諸学の権威が集まっているところだ。

学問をするにも、芸をみがくにも、江戸を見ずしてそれがすまされるならば、井の中の蛙(かわず)といってよい。

松陰も江戸へ出たかった。 藩主も、この自慢の青年を江戸へ出してやりたかったのだ。

江戸へ出た松陰は、まず、山鹿素水の門にはいった。家学の宗家である以上、それが順序であろう。

山鹿素水という人物は、不思議な人物だった。

学者でありながら文章が書けないのである。

このうえなくへたな文章なのだ。

そのころは、学者といえばまず文章が書けるものと決まっていた。

だから、文章が書けないということは、学者ではないということである。

しかし、素水(そすい)は学者で通っているのだ。

安積艮斎(あさかごんさい=朱子(しゅし)学者)や古賀謹一郎(こがきんいちろう=儒者・洋学者)といった江戸でも第一流の学者が彼を評価しているのだから、宗家の嫡流というだけでもない。松陰も、この素水の講義を聞いて、さすがにその注釈は微に入り、細をうがったものだと感心している。

素水のところ以外に松陰が通ったのは、昌平黌(しょうへいこう)と佐久間象山(さくましょうざん)の塾だった。

昌平黌には、朱子(しゅし)学者で当時文名の高い安積艮斎(あさかごんさい)がいた。

艮斎に儒学を、象山に洋学を、というのが松陰の学習計画である。

艮斎・象山、萩から出てきたばかりの松陰にとっては、まるで仰ぎみるような巨人にみえたであろう。

ところで、松陰が江戸に出てきてもっぱら力をそそぎはじめた学問はなんであったかといふと、それは兵学よりも経学(けいがく)であった。

まず『伝習録』を貸し与えた葉山左内の教えが、ここによみがえったのであろう。

そのころ、彼は、 |

安積艮斎銅像

福島県郡山市(出身地)

|

「兵を学ぶものは経を治めざるべからず。

何となれば(兵は)凶器なり、逆徳なり、用ひて以て仁義の術を済さんには、苟(いやしく)も

経に通ずる者に非(あらず)んば、安(いずく)んぞ能(よ)く然(しか)らんや」(未焚槁=みふんこう) |

ということを記している。

確かに、兵は最後の手段であるはずであった。

避けることができれば、避けたいものなのである。

だから、当然にそのまえになさなければならないことがある。

治だ。治をもたらすのが経、すなわち経学(けいがく)であるとすれば、まさにその学問にこそ打ち込むのが本来であるといわなければならない。

そうした松陰の心は、急速に経学に傾いていった。

彼は、藩邸のなかでも人々を誘って『中庸(ちゅうよう)』の輪読会をやり、また『論語註(ろんごちゅう)』の研究会をもった。

しかし、家学である以上は、兵学を捨てることはできないのである。

松陰が、吉田家を継ぎ、長州藩兵学師範であるかぎりにおいては、あくまでもその兵学の研鑚(けんさん)は必至のことだった。

彼は、経学(けいがく)に傾く心を一方におさえながら、山鹿の門をくぐっていたのである。

ただ、宮部鼎藏(みやべていぞう)が上京してきたことがひどく彼を喜ばせた。

宮部は、そのころ叔父の家を継いで兵学師範になることが決まり、その学問の仕上げを同じように宗家たる山鹿素水(やまがそすい)の門で行なおうとしてやってきたのだ。

「宮部は大議論者にて、好敵手に御座候(ござそうろう)」と松陰は兄への手紙に書いている。

彼は、素水のところで、もっぱら議論をたたかわせていた。

それが、兵学修業における最大の楽しみであったようだ。

宮部とは、その兵学の実地研究というようなことで、浦賀への旅行をしたりしている。

浦賀は、弘化(こうか)三年(1846)にアメリカの水師提督(すいしていとく)ビッドルが軍艦二隻を率いて突如としてはいった港である。

嘉永二年にもイギリスの船が無断で入港したことがあった。

宮部を得たことで、山鹿塾での兵学修業が張り合いのあるものとなったとはいえ、彼の心の深奥にある悩みが消えたというのではない。

松陰は、そのころ、故郷の兄に送った手紙のなかで、「方寸の錯乱如何(いかん)ぞや」というようなことばをしきりに使っている。たとえば、

「是(こ)れ迄(まで)学問迚(とて)も何一つ出来候(そうろう)事之(こ)れなく、僅(わず)かに字を識(し)り候迄に御座候、

夫(そ)れ故、方寸の錯乱如何ぞや」とか、

「且(か)つ代々祖伝の業を恢興(かいこう)する事を図らずして、かへって他(経学=けいがく)に求むるの段、

何とも口惜しき次第申さん方もなし。方寸錯乱如何ぞや」 |

といったたぐいである。

つまり、胸のなかで千々に乱れて、自分ではどうすることもできないほどに悩んでいるというのだ。

学問の道は無限であり、そのことからくる不安、そして家学よりも経学(けいがく)にひかれる心、それはなにかの形で爆発しなければならないところにまできていた。

3 思想への目覚め top

3.1 脱藩――東北歴訪

悩める松陰が、その苦悶(くもん)を一気に爆発させたのは、あの脱藩という行動だったろう。

つまり、彼は江戸に出た年の暮れに、宮部鼎蔵(ていぞう)と東北遊歴の旅に出ることを計画していた。

そのころ、しきりに黒船(外国船)が日本海から津軽海峡を抜けてカムチャッカの方に往来しているということを耳にはさんだからである。

東北地方は防備もまったくできていないところだった。

そして、情報も十分にはいってこないのである。

宮部鼎蔵は、兵学を修めるものとして、一朝事あるときのことを考えれば、当然にこの地方の実態をきわめておくのが責務であるというのだ。

松陰も、そのことに異論はなかった。そして東北の旅が計画されたのである。

この旅行は、その目的に向かって進められていた。脱藩がはじめからの意図ではなかったのである。

だから、この計画はその決行の何ヵ月もまえから進められていた。

旅費も兄のところから送ってもらい、藩庁の許可もあらかじめ得ていたものである。

ところが、この旅に江幡五郎(えばたごろう)が同行を申し出たのだ。

江幡は松陰もその名を知っている森田節斎(もりたせっさい)の弟子である。

そのまえには安積艮斎(あさかごんさい)や東条一堂(とうじょういつどう)にも学んだことがある。

節斎のところで学んだあと、広島の坂井虎山(さかいこざん)のもとに行き、そこでは塾長をつとめていた。

ともかくも、たいへんな秀才である。この男が同行を求めたのは、兄の仇を討つために盛岡に潜入する手段を得たいというのだ。

宮部も松陰も、すっかり感激した。時は、十月だったが、十二月十五日を期日として出発しようという約束が成り立ったのである。

江幡の仇討が成功するように赤穂義士討ち入りの日が選ばれたのだ。

二ヵ月もまえのことである。

日々は十分にあり、松陰はその間に、東北地方のことを詳しく調べておいた。

ところが、その出発の間際になって、関所手形の交付をうけていないことがわかったのである。

これは単に手続きだけの問題だった。待てばよいのである。しかし、松陰は待たなかった。

彼は、江戸家老佐世主殿(させとのも)にあてた一書を残し、藩邸を逐電するのである。それには、次のような文句が書かれてあった。

「此度(このたび)の一儀に付き、尊顔を拝し候(そうろう)事覚束(おぼつか)なく存じ奉り候故、

山鹿素行(やまがそこう)著述一冊進上し奉り候事、不忠不孝吉田大次郎(だいじろう)再拝」 |

というのである。

藩主を裏切り、父母を裏切る、そのことの重大性がわからない松陰ではなかったが、しかし、あえてそれを行なわなければ、おのれの脱出の道がないという極限の状況を感じ取っていたのであろう。

それが脱藩となれば、当然に追っ手が差し向けられるはずである。

その追っ手によって斬(き)られるようなことがあっても文句は言えない身だ。

松陰は、身を危地に投じたのである。幸いに、松陰の親友であった来原良藏(くりはらりょうぞう)が彼をかばってくれた。

来原は、松陰の脱出したあとも、なお藩庁に押しかけて関所手形の問題で議論を吹っかけていたのである。

ついでに言うと、来原良蔵(くりはらりょうぞう)は松陰が「矩方(のりかた=松陰)は良蔵子に於(お)ける才識共に二三等を譲り候(そうろう)人物に御座候」と書いた男で、萩では七十石の馬廻(うままわり)の士だった。

のちに長崎でオランダの士官について西洋兵学を修めたりした開明的頭脳の士でもある。

松陰は、この東北遊歴の旅では、百二十日を費やしてその地方を見て回った。

彼の足は龍飛崎(たっぴざき)にまでも及んでいる。全行程は四百五十里というから、約一八〇〇キロメートルということになろう。

彼は、この旅で多くのものを身につけてきた。

民政・海防・学問、そうしたものが東北の地においてどのように行なわれているかということについての見聞を深めることができたし、多くの人物に会うことにおいて彼自身も内面的に触発されるものがあった。

それに、彼の身体も見違えるようにたくましくなったのである。

松陰ははじめのころ、きわめて脚が弱かった。江戸に出るときなど、すぐに足を痛めて駕籠に乗ったほどである。

それが、宮部との旅では、一日十里の行程を平気でこなせるほどの脚に成長していた。

いや、それだけではない。いかなる難路も意としないだけの気力を養っていた。

確かに、彼が宮部とともに越えた会津若松から越後(えちご=新潟県)の新発田(しばた)に出る道などは、おりからの大雪でだれも通らないようなところだった。

雪の上に峻険(しゅんけん)、さすがの彼らも

「傴僂(るる)して登れば腰折れんとし、胸喘(あえ)ぎ膚汗し脚また疲る」

というようにうたっている。

3.2 士籍を失う

しかも、それをあえてしたのだ。

「胆(きも)を練り気宇を壮大にする」という松陰の旅の目的は十分に達せられたはずであった。

しかし、その彼を待ちうけていたのは亡命、すなわち脱藩の罪である。

松陰は、はじめそのまま藩には帰らないつもりであった。

亡命によって得られた自由の境涯(きょうがい)をそのままにもちつづけて江戸で学問をしたいと思っていた。

松陰の師であり、

「終身此人(このひと)之(の)上に駕出(がしゅつ)する事は迚(とて)も出来申(もうす)間敷(まじく)存じ奉(たてまつり)り候(そうろう)」

と記した此人、すなわち山田宇右衛門(うえもん)も、松陰がそのまま亡命生活をつづけて、より大きな人物になることを望んでいたのだ。

いや、彼をかばって追っ手をかけさせなかった来原良蔵も同じ考えであった。

松陰は、友人の鳥山新三郎(とりやましんざぶろう)のところに落ち着いた。

しかし、やがて藩から役人が派遣されて、ついに彼も折れざるをえなくなり、萩への護送ということに決まる。

その結果、決まったのが世禄(せろく)の没収であり、士籍の剥奪(はくだつ)ということだった。

そしてその身の処遇としては、実父百合之助(ゆりのすけ)の「育(はぐく)み」という裁断である。

十一歳で藩主の前で『武教全書(ぶきょうぜんしょ)』を講じ、その期待を一身にうけていた青年兵学者は、ここに一介の素浪人(すろうにん)となったのである。

しかし、そのことによって、彼が悩みつづけてきた学問上の選択は、彼の自由な意志で行なわれることになり、家業の重みからも解放されたといってよいだろう。

萩(はぎ)に送られて、裁断がくだるまではじつに八ヵ月を要した。

その間、彼はじっと一室に閉居していたのである。

「去年は雲外の鶴(つる)、今日は籠中(ろうちゅう)の鶏」

と、その閉居の生活をうたっている。

まさに、そうした心境だったろう。しかし、このころ、彼は猛烈に日本の歴史に没頭している。

日本歴史への関心は、あの九州旅行のときに読んだ会沢正志斎(あいざわせいしさい)の『新論(しんろん)』からはじまるといってよい。

水戸学が、その導きをなしたのだ。

そして、水戸学への傾斜は、あの東北旅行で水戸を訪ねたときにいよいよ深まっている。

彼はそこで『新論』の著者に目のあたりに会ったからだ。

それが、この閉居の間を、ずっと『日本書紀(にほんしょき)』の通読からはじめて、歴史の世界へ引き込んだといってもよい。 |

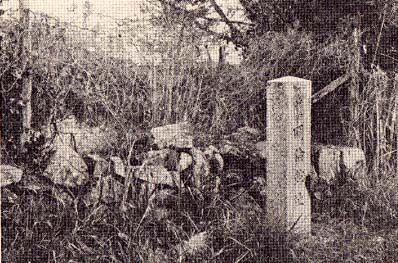

松陰幽居の部屋

松陰は野山獄入獄ののち生家の杉家に預けられ幽居した。萩市

|

いや、彼は世界の動きを知るにつけても、もっともっと日本という国のことを知らなければならないと思ったのだ。

人は国を守るという、しかしその国とはなにかということの本質をつかんでいなければ、そのことばは空語となる。

すなわち、国を守るという以上、それは自分の生命に関係することである。

生命にかえても守らなければならない国とはなにか。

松陰においては、それは歴史であり、伝統であったのだ。

士籍の剥奪(はくだつ)、世禄(せろく)の没収という懲罰は、さすがに重かったようだ。

前非を悔いて帰り、自宅に謹慎している男に対して、少し苛酷(かこく)に過ぎたという批判も出たようである。

そこで、その男にひとつの救いの手が差し伸べられることになった。

すなわち、藩主の内意として、父百合之助のところへ使者がきた。

松陰に諸国遊学の希望があれば、それを許可するから願いの筋を書いて出せというのである。

松陰は、まさに天にも昇る気持ちだった。

父百合之助も、藩主の思いやりあるはからいを心から喜んだ。

さっそくに、向こう十ヵ年諸国遊学の願い書が出されたのである。

そして、松陰は嘉永六年(1853)正月、萩の城下をたっていく。

松陰は、この年二十四歳になった。

4 内憂外患 top

4.1 憂国の情

萩を出た松陰は、大阪・大和・伊勢と近畿の諸国を歴訪しながら、ゆっくりとした旅を江戸に向かっている。

なかでも大和では五条の町に森田節斎(もりたせっさい)を訪ねたときなど、この地に二ヵ月余も滞在した。

もともと、松陰が節斎を訪ねたのは、あの東北の旅をともにした江幡(えばた)五郎の消息をきくためだった。

つまり、江幡が兄の仇を討ったかどうか、いつも念頭を離れなかったからである。

節斎はなにも知らなかった。

しかし、節斎に会って話していると、この人物には学ぶべきものがあると思い込んだのだ。

節斎(せっさい)このとき四十三歳、昌平黌(しょうへいこう)の出身で、しかも少年のころ京にあって猪飼敬所(いかいけんしょ=儒者)・頼山陽(らいさんよう)について学んだというその学力は相当なものだった。

特に詩文に優れて、魅するがごとき文章は松陰の心を、その世界に引きとどめようとするほどだった。

しかし、松陰の心は江戸にあった。

そこには佐久間象山(さくましょうざん)がいたからである。

松陰は、五月二十四日に江戸にはいるか、その翌日には鎌倉の叔父を訪ねている。

だから、すっかり江戸に腰を落ちつけたのは、鎌倉から帰った六月の朔日(さくじつ=一日)ということになろう。

三日の日にさっそく、象山の塾を訪ねていった。

象山の塾で、石州(石見=いわみ)浜田の藩士生沢啓蔵(いくさわけいぞう)に会っている。

はじめて会う生沢だったが、彼の憂国の議論を聞いていると、松陰の心にも鬱勃(うつぼつ)たる精神が湧きあがるのであった。

そして、その翌日、松陰はあの浦賀(うらが)の警を聞くのである。

すなわち、嘉永六年(1853)六月三日、アメリカ合衆国の水師提督ペリーが軍艦二隻と輸送船二隻を率いて浦賀の沖に現われたのだ。

すでに前年、オランダ国王ウイレム二世から幕府に対してこのことのあるのは知らされていたが、しかし現実の姿となって現われたこの事態に、人々は肝を奪われた。

浦賀から江戸への急飛脚(きゅうひきゃく)は櫛(くし)の歯をひくがごとくであった。

松陰は、、四日の夜すぐにも浦賀に直行するつもりだったが、風向きが悪くて船が進まず、品川から陸行して五日夜十時にようやく浦賀に着いている。

そこで、象山(しょうざん)や生沢(いくさわ)などといっしょになるのだ。

このとき、彼の目に写ったのは、あまりにも卑屈な幕府役人の応待だった。

松陰はそれを「幕吏(ばくり)腰脱(こしぬけ)、賊徒(ぞくと)胆驕(たんきょう)、国体を失ひ候(そうろう)事千百数ふべからず」というように書いている。

そして九日の国書受け取りの際のごとき、阿片(アヘン)戦争における清将(しんしょう)埼善(きぜん)が英将エリオットに対する降伏と同じではないかと痛憤するのであった。

海軍はなし、大砲はなし、そのうえに集められた兵は「何とも無紀律の極み、目に視る魂を消す」という状態が、このような姿をもたらしたのである。

一日も早くこの状態を脱却しなければ、国家の運命は危ういと思う。

国際情勢に明るいものは、アメリカだけではないという。

ロシアは蝦夷(えぞ=北海道)を、イギリスは琉球(りゅうきゅう=沖縄)をねらって動いているという情報もある。

松陰は、このときほど自分の身の無力を感じたことはなかった。

彼が故郷に送った手紙には、そのことがにじみ出ている。

「僕、敗残の余、無用の身、与(とも)に此の事を語るべき者なし。

唯(た)だ無用の書を読み、無用の事を治し、無用 の日月を消すのみ」 |

というのだ。

頼みとするのは、この無用の人間の声を、政治の実際にあたるものが取り上げてくれることだけであった。

そして彼は、この声が幕府の役人に届かないならば、せめて長州藩だけでも、この声を取り上げてもらいたいと思う。

彼は、やがてその思いをこめて藩主への上書を書く。

「将及私言(しょうきゅうしげん)」なのだ。

松陰の頭のなかには、来年のことがあった。

すなわち、久里浜で国書を渡したペリーは、翌年に回答をうけると言って去ったのである。

ペリーは、次の年必ず浦賀へやってくる。

このとき、幕府はよもや態度を改めて和親の運びにはしないだろう。

京都朝廷でも、断固鎖国を守るべしとの声が出ている。

とすれば、「是非とも明春は一戦に相定まり申し候(そうろう)」というのが、松陰の見通しである。

しかしながら、この一戦でわがほうに分のないこともわかっていた。

松陰は、「我が昇平柔懦(じゅうだ)の士民を以て彼の猖獗(しょうけつ)狡獪(こうかい)の賊と戦ふ事、兵未(いま)だ接せずして勝負已(すで)に判然たり」と言い切っている。

彼は、そのとき江戸は焼野が原となり、国内には盗賊の類が横行することになろうと想像する。

だが、このときこそ、それぞれがおのが使命を自覚して立ち上がるのだ。いや、立ち上がらなければならないのである。

「天下は天下の策あり、一国は一国の策あり、一家は一家の策あり。

一人は一人の策あり。

一人の策を積みて一家の策をなし、一家の策を積みて一国の策をなし、

一国を積みて天下の策をなし候(そうろう)」 |

ということばには、まさにそのことが言われているのであった。

そしてもっかの急務は、たとえ手遅れとなっていても、艦船をつくり、西洋の砲術を取り入れ、国家一致の体制をつくりあげるというのである。

松陰のこの議論がどれだけ当を得ていたかということは別として、彼はこれまでにないはげしいことばで、国事を論じはじめたのだ。

十九歳のころまでの彼を知るものにとっては、まるで人物が変わったかのような印象を与えたであろう。

「将及私言(しょうきゅうしげん)」のごときは、桂小五郎(のちの木戸孝允=きどたかよし)が松陰の名を削って藩主のところへ差し出したという。

ついでに言うと、松陰はこのころ、かつて学んだ山鹿素水のことを口をきわめて罵倒(ばとう)している。

それは、この期に臨んでも陣法は洋法でなくて、和法だと言い張っているのが素水だったからだ。

また彼が幕府から和・戦いずれかと問われたときに、ひとえに和議を主張したということも、素水を「不学無術の佞人(ねいじん)」と決めつけさせる原因となったのだが。

4.2 佐久間象山の影響

ともかくも、松陰はだれはばかることなく、その憂国の情を吐露するようになっていた。

ところで、わが国がさっそくに西洋の砲術や艦船を整備しなければならないとすると、そのもっとも優れた頭脳は佐久間象山(さくましょうざん)である。

松陰の象山に対する傾倒はたいへんなものだった。

「佐久間象山は当今の豪傑、都下一人に御座候(ござそうろう)。

朱に交はれば赤の説、未だその何に因るを知らざれども、慷慨(こうがい)気節、学問あり、識見あり」

と、記している。

このころ、彼は西洋学にのめり込むようにして突っ込んでいった。

そして誰彼となく西洋学をすすめるのである。

「児玉順蔵(こだまじゅんぞう)原書を読み候や。原書を読むは方今の大急務」とか、「久保(くぼ)生如何(いかん)、西洋学ども始め候志は之(これ)なくや」というような手紙の文句がそれを示しているであろう。

しかし、松陰はあの六月から三ヵ月たった九月十八日、急に江戸をたっている。

長崎へ行くためだった。

この行は、師の象山がすすめたものである。

すなわち、象山は早くから西洋の進んだ技術を取り入れるため、「俊才巧思の士」をヨーロッパに派遣することを幕府に建白していたのだ。

象山の頭のなかには、ロシア帝国のめざましい興隆があった。

時代におくれた野蛮国のようなロシアが、そのような発展を遂げたのは、ペートル大帝の偉業であったというのが象山である。

つまり、ペートル自身が先進国たるイギリスに渡って、その国の文明や技術を学んで帰り、それを本国に移し植えたことがその国をおこす原動力になったというのだ。

わが国にも、そうした人物がいなければならないのである。

その故知に学ばなければならない。

それが、彼の幕府への建白の根本だった。

しかし、幕府にはそれがわかるような役人はいなかった。

象山は、このうえは非常の手段をとってもというように考えたのである。

彼は、それを吉田寅次郎という彼の弟子に求めた。

寅次郎、すなわち松陰は、即座に応諾したのである。

あたかも長崎にはロシアの使節プチャーチンが軍艦四隻を率いて入港していた。

それがはいってきたのは七月十七日であったが、幕府はできるだけ交渉を長引かせようとしていたので、九月になっても、まだ長崎に滞留しているのである。

しかし、松陰の旅はかなり手間どって、十二月の下旬にようやく長崎までたどりついた。

そのとき、プチャーチンはすでに長崎を離れていた。

彼はむなしく江戸へ帰ってくる。

嘉永六年(1853)は暮れて、七年がきた。いよいよペリーの船がやってくる年である。

ひるがえって考えてみるに、嘉永六年という年はわが国にとって、まことにきびしい年であった。

ペリーの浦賀来航はまさに太平の眠りを覚ましたのである。

阿片戦争の恐怖が現実の問題となったような衝撃だった。

そして、問題は外交の面だけではない。国内にも大きな矛盾があった。

すなわち、封建制下における貢租関係なのである。

藩の財政支出は、急激に増してきている。

だが、それに即応するだけの生産力の発展がないのだ。

いきおい、貢租は苛烈(かれつ)に取り立てられることになる。

それが、農民の強い反発を呼びおこして、百姓一揆(ひゃくしょういっき)をいたるところに勃発(ぼっぱつ)させるのだ。

すでに天保の初め、長州藩は瀬戸内海沿岸一帯の大一揆を経験しているのだ。

このとき藩は、一揆の原因となった専売制度の緩和を余儀なくされ、ようやく事態をおさめる目処(めど)をつけたのである。

つまり、一歩も二歩も退いた形だった。

そのことは、長州藩ではだれ知らぬもののない教訓だった。

嘉永六年には、美濃(みの)や陸奥(むつ)でその一揆がおこっている。

それは偶発的な事件ではない。特に陸奥南部領におこった一揆は、内治ということを考えさせる大きな問題だった。

松陰は、それについてこのように書いている。

「南部藩の一揆も已(すで)に三発に及び、此(こ)の度(たび)は十一万人にて盛岡城を取囲み、

役人を打取りたるとの風説に御座候。

尤(もっと)も此頃(このごろ)の風説には又扱(あつかい)にて一応退陣したるとも聞え申し候。

一揆党中に辰吉(たつきち)なるもの歳十八、博学多才、之(こ)れが謀主(ぼうしゅ)たるよし。

安(いずく)んぞ知らん陳渉(ちんしよう)・呉広(ごこう)もかかるものに非(あら)ざることを。

何分此れにて民政・海防一を欠いでも成らざる事相分り申し候」 |

というのだ。

陳渉(ちんしょう)・呉広(ごこう)は、ともに秦(しん)の滅亡を結果する乱の首謀者である。つまり、辰吉(たつきち)のような人物の出現に、封建制度の危機を感じ取らなければならない事態が存在したといえるだろう。

外交は、アメリカだけではない。ロシアの使節も来たし、イギリスの軍艦も沖縄に来ている。

5 決行と挫折(ざせつ)

top

5.1 密航失敗

嘉永七年(1854、この年は十一月に改元あって安政元年)正月、ベリーは約束どおり浦賀の沖に現われた。

こんどは、十分に装備された軍艦六隻である。

松陰らがまえまえから想像していたのは、これを拒否する幕府の態度だった。

そして、彼我(ひが)のはげしい砲撃戦だった。

しかし、幕府はそれをしなかった。松陰らの意に反して、平穏裡(へいおんり)にこれを迎えたのである。

松陰は、すでに幕府の尻をたたいて奮起させるいかなる手段も残されていないことを知った。

戦争となれば、みずからも第一線に出て死ぬつもりだったが、そのようなことは白日の夢でしかありえなかったのだ。

とすると、あの国外留学を敢行するよりほかにないことになる。

彼は、神奈川に来て日米和親条約の調印をすませたばかりのペリーの軍艦を頼ろうとした。

長崎への行では、彼はほとんどその計画を他人にもらしてはいない。

しかし、このたびはそれを秘しておくことができなかった。

彼は、寄宿先の鳥山新三郎(とりやましんざぶろう)に告げ、次いで来原良藏(くりはらりょうぞう)・赤川淡水・桂小五郎・白井小助・宮部鼎藏・梅田雲浜(うめだうんぴん)・永鳥三平(ながとりさんへい)などに集まってもらって、その決心を打ち明けるのである。これらの友人は、口が裂けても他人にそれを告げるような人間ではない。

この会合のまえ、渋木松太郎(しぶきまつたろう)が松陰の海外留学のことを聞き知って、強く同行を求めていた。

渋木松太郎は金子重輔(かねこじゅうすけ)の変名で、金子はこのころ藩邸の足軽(あしがる)として上京したばかりの男である。

しかし気骨のある人間で、いったん正しいと思ったことは絶対にやり通すというような人物だった。

鳥山新三郎(とりやましんざぶろう)の塾に通っていたので、そこで松陰の話を聞いたのだ。

金子は、必死にすがって松陰に同行のことを願い出た。

そして、ついに彼の同意を取りつけたのである。

確かに、金子が同行するということは、松陰にとってもなにかと助けになることがあった。

ところで、松陰が集まってもらった会合であるが、さすがに友人たちは驚いた。

彼が心の友として誓った宮部鼎蔵は、この行が必ずや失敗に終わるだろうといって、涙を流してとどめている。 |

吉田松陰(立像)と金子重輔の銅像

城下はずれの松陰の誕生地跡に立つ。萩市

|

|

ただ、物事を冷静に割り切って考える来原だけが賛成した。

来原はこのとき、一同に向かって「海外留学は現在の急務であるか」とただし、「急務であれば断行すべきだ」と言ったのである。

松陰も、自分の計画は何人が翻意を促そうと、それで変わるものではないということを紙に書きつけて、計画の断行に移るのである。

「丈夫見る所あり、意を決して之れを為す。

富嶽(ふがく)崩ると雖(いえど)も、刀水竭(つ)くと雖も、

亦誰れか之を移易せんや」 |

という文字だった。三月五日のことである。

宮部は、この日、彼の佩刀(はいとう)を腰からはずすと、松陰の刀と交換して別れた。

あくまでも、おまえに付いて守ってやるぞという心であったろう。

松陰と金子重輔は、六日から行動をおこした。

ペリーの軍艦が停泊している横浜村に出たのである。

そこには象山も来ていて、いろいろと便宜をはかるのだが、彼らのために舟を漕ぎ出してやろうという漁師はいないのだ。

彼らは、深夜の浜辺をさまよいながら、一週間あまりをこのあたりで過ごしている。

ペリーの軍艦は、やがて神奈川の沖を発して、下田に向かうのだ。彼らは、最初の開かれた港になるであろう下田を十分に検分しておくためだった。

松陰と金子も下田に向かう。

下田でも、そのように事は簡単に運ばなかった。

ふたりが、柿崎(かきざき)の弁天島海岸から舟を漕ぎ出したのは月も終わりに近づいた二十七日のことである。

|

吉田松陰の墓 松陰は江戸で刑死したが、

その霊は故郷の萩に眠っている。松陰神社境内。

|

ふたりは、波の高い海上を必死になってペリーの船を目ざすが、彼らを待っていたのはただ拒絶の二字である。

ペリーが冷酷であったというのではない。彼は、好意をもっていた。

国法を犯してまでも海外に出て新知識を得ようとする青年がいたということは、彼のこの国に対する考えをひとつ改めさせるものがあった。

しかし、ペリーには調印したばかりの条約があった。

いや、国と国との信義があったのだ。

松陰らは、暗夜の海を柿崎の海岸に送り届けられ、その足で柿崎村名主の家に自首して出るのである。

ペリーは、彼らがそのまま姿をくらますことを願っていた。

ポーハタン号に乗り組んでいたアメリカ人でも、そのなかの少数のものしかふたりの日本人のことは知らなかったであろう。

暗夜のことでもある。

しかし、松陰らはそれをしなかった。

彼らが乗って出た小舟が流されて、そのなかに荷物が残されていたこともあったろう。

その荷物のなかには、師象山の送別の詩もあったはずだ。

だが、彼らを自首に踏み切らせたのは、すでに人事を尽くしたという感慨であった。そのいさぎよさであった。

松陰らは、すぐに江戸に送られて伝馬町の獄にいれられることになる。

彼は、その伝馬町の獄に半年近くいた。

しかし、「獄中法制厳密、名分井然(めいぶんせいぜん)、甚(はなは)だ楽しむべし」などと書いている。

どのような境遇におかれても、そこでなにかの楽しみを見いだすというのが彼の性格であった。

5.2 野山獄の日々

松陰らは、江戸の獄から萩の獄に移されることになる。

幕府は、このとき必ずしも国許(くにもと)での入牢(にゅうろう)を強制する意志はなかった。

象山もいっしょに松代(まつしろ)に放たれたが、そこで彼はただ閉門蟄居である。

松陰が浪人の身であったということが、彼を野山獄(のやまごく)の人にしたのであろう。

そして、外様(とざま)の大藩毛利(もうり)家も、このころはまだ幕府の鼻息をうかがう卑屈さをもっていた。

松陰が萩に着いたのは、十月二十四日である。

山陰の冬は駆け足でやってくる。

日本海から吹きつける寒風も身にしみるが、ここには、心の底まで冷え渡らすような底冷えがある。

太陽の光は届かず、火鉢(ひばち)はない。

八時になれば燈火を消すので、獄中の夜はいたずらに長くなる。

薄っぺらな蒲団(ふとん)では寒さに凍えて、夜も目覚めがちだ。

彼は、あれを思い、これを思い「悲思交々(こもごも)結ぶ」というようなことを書いている。

さすがの松陰も、この野山獄(のやまごく)の冬はこたえたようだ。

しかし、彼はここでも、猛烈に読書に打ち込んでいる。

兄の梅太郎がその本をすべて差し入れてくれた。

十月二十四日から、十二月の晦日(みそか)までに読んだ本が百六冊というのであるから、二日に三冊以上の本を読んだことになる。

しかも、彼のはただ通読するというのではないのだ。

ていねいに抜き書きをとり、感想も書き入れるという読書なのである。

彼は、そのように読書に打ち込むいっぼう、同囚の人たちの身の上をも心配した。

彼の読書のなかに医学の本が含まれているのは、獄中の医療がまことにおざなりで、しかもそれが、しばしばまにあわぬことがあるのに気づき、自分で当座の医療にあたろうとしたことからである。 いや、それよりも松陰は、この囚人たちをなんとかして解放したいと考えた。 |

野山獄舎跡 長州藩の牢獄で、

海外密航に失敗した松陰も一時入獄された。萩市

|

在獄の長いものでは四十九年という大深虎之丞(おおぶかとらのじょう)がいる。

心さえ改めて世にあったならば、なにかの役には立った人間だ。

河野数馬(こうのかずま)とか富永有隣(とみながゆうりん)といった男がいる。

ともに学問もあり教養もある人物だ。

まだ、在獄の年は浅いが、やがてこのまま放っておけば、大深虎之丞のようになってしまうだろう。

松陰は、彼らを立ち直らせて、もう一度世の中に送り出してやりたいと思った。

彼は獄中で、『論語(ろんご)』を読む会をつくり、また俳句の会をつくった。

同囚のものがすべて教師になるのだ。

彼らは、その『論語』を教えることができ、俳句の指導ができるということで、みずからに自信をもつようになるのである。

その自信さえもつことができたならば、あとはそのようにむずかしいものではない。

いっぼう、松陰もこの獄中で囚人たちに頼まれて『孟子』の講義を行なっている。

のちに『講孟余話(こうもうよわ)』としてまとめられたものだ。

彼の『孟子(もうし)』の講義はまことに自由である。

はじめから孟子批判が出てくるような講義だ。

しかも、その間には、時事が論じられたり、歴史が語られたりで、囚人たちの心をひきつけたことは言うまでもない。

囚人たちは、いつしか松陰の思想や考えを受け入れて、りっぱに立ち直っていった。

それを見きわめると、さっそくに彼は、藩の役人に上書して解放運動をおこすのである。

吉村善作(よしむらぜんさく)や富永有隣(とみながゆうりん)は真っ先に解放された人物だった。

松陰の獄中教育は、与えることよりも、まず引き出すことからはじまったといってよい。

人間、性は善であり、人はそれぞれなんらかの才能をもっているというのが松陰の確信だった。

彼は格別、教育学の本などは読んでいない。

しかし、この教育をみていると、ペスタロッチとかフレーベルなどの考えたような教育の方法が実践されているように思える。

そして、それが松下村塾(しょうかそんじゅく)へと連なっていくのだ。

松陰が野山獄から解放されたのは、安政二年(1856)の十二月だった。

この間、彼の心をもっとも悲しませたのは、あの金子重輔(かねこじゅうすけ)の牢死(ろうし)である。

金子は、足軽のために江戸では百姓牢に入れられ、苛酷な取り扱いのためにそこで病気を発していたのだ。

萩でも百姓・町人のはいる岩倉獄(いわくらごく)だった。

獄中の非衛生が、金子を二十五歳の若さであの世に送ったということになる。

6 尊王攘夷論 top

6.1 松下村塾を開く

安政三年(1856)、杉(すぎ)家の一室に帰ってきた松陰は、藩から兵学の講義をすることを許された。

そこで付近から彼の塾に通うものも出てくる。

しかし、なにぶんにも刑余の身であった。

そして、彼の議論は一般にはきわめて危険視されていたのである。

そこに集まってくるのは、多く足軽(あしがる)や小者(こもの)の子弟であり、また町人の子どもであった。

彼はしかし、それらの子弟を少しも差別しないで教えている。

手習い程度のものもあったし、久坂玄瑞(くさかげんずい)のように、藩校明倫館(めいりんかん)で秀才の名をほしいままにしたものもいた。

松陰は、これらの子弟に対して、それぞれにその才に応じた教育を施したのである。 |

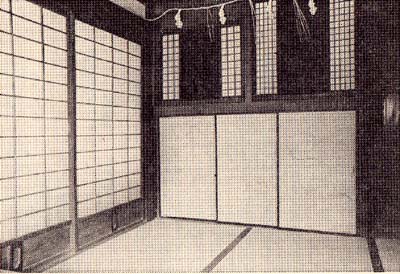

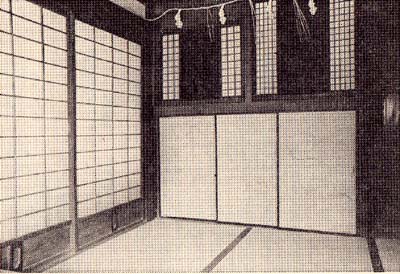

松下村塾 木造瓦葺きの平家建で、

8畳と10畳敷きの2部屋からなっている。萩市

|

いや、その優れた能力を見いだして、これを引き出してやったのである。

佐世(させ)八十郎(のちの前原一誠=まえはらいっせい)が来れば、この男は「勇あり、智(ち)あり、誠実人に過ぐ」とほめてやり、伊藤利助(りすけ=博文)が来れば、「利助又進む、中々(なかなか)周旋家になりそうな」とおだててやり、品川弥二郎(しながわやじろう)が通うと、「弥次よ、お前は人物になれるぞ」とけしかける。

足軽(あしがる)や小者(こもの)の子弟に対して、当時のどのような師匠がこうしたことばを使っただろうか。

彼らが、自分のなかにあった素質をいまさらのように思い出して、それをみがこうとするのも当然であったろう。

そして、この松下村塾(しょうかそんじゅく)は高杉晋作(たかすぎしんさく)という、ひとりの人物を得たことで、おおいに幕末の時期に光彩を放つことになる。

高杉晋作は、小姓役(こしょうやく)高杉小忠太(こちゅうた)の忰(せがれ)で、世禄(せろく)百五十石の家柄である。 |

高杉晋作

のちに松陰の遺志を継いだ

|

久坂玄瑞

松下村塾の秀才である

|

その親戚には、藩の名門が多い。

だから父もその親戚も、晋作が松陰に近づくことを好まなかった。

しかし、久坂玄瑞(くさかげんずい)が彼を松陰に引き合わせたのである。

松陰は一目見て、この男は「天性の識」があるとした。

そのときの松陰の話が晋作の心をひいたのか、彼はやがて親の目をごまかして村塾に通うようになる。

松陰の指導で、たちまちにその学問は急進するのだ。

上士(じょうし)の子弟で、抜群の才を有する晋作は、やがて松下村塾出身の若者たちを周辺に結集し、その藩政を左右するところにまで力を伸ばしていくのだ。

いや、藩政を一新するところにまで成長する。

別なことばでいうと、高杉がいたことによって、山県有朋も伊藤博文も、また品川弥二郎も働く場所を得たのである。

晋作が松下村塾に通ったのは、わずか一年たらずの期間だった。

松陰は、桂小五郎に紹介の手紙を書いて、晋作を江戸に送っている。しかし、このころから政治の雲行きはまた急を告げていた。 |

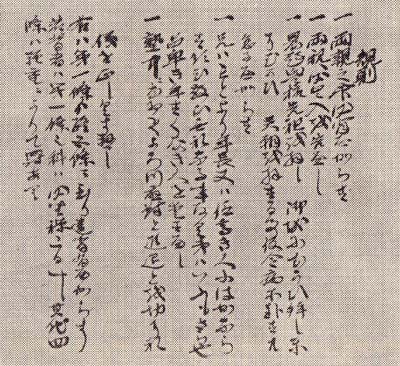

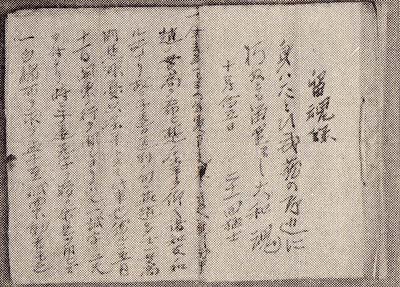

松下村塾規則 道徳実践を5ヵ条に及んで述べている。松陰神社蔵

|

6.2 松陰の攘夷論

すなわち、幕府では、井伊直弼(いいなおすけ)が大老に就任して、将軍継嗣(けいし)問題で働いた一橋派の諸侯に大弾圧を加え、日米修好通商条約には勅許なしで調印するという思い切った措置を取ったからである。

水戸・越前・薩摩など弾圧された諸藩には、武力をもっても幕政の改革にあたるべしという強い意見が出た。

また、通商条約の調印には、攘夷(じょうい)派の公卿(くぎょう)を中心として、志士たちの猛烈な反対が巻きおこったのである。

彼らは、朝廷に働きかけて水戸藩への密勅降下に成功する。

この密勅は、やがてその写しが長州藩へも送られてくるのだ。

将軍継嗣(けいし)問題では、長州藩は政局の外にいた。

だから、いささか第三者的であった。松陰のところへも、それほど情報ははいっていない。

しかし、日米修好通商条約の調印は、彼にとって大問題だった。いや、黙してはいられない問題なのである。

松陰は、こちらから積極的に国を開いて外国と交際するということについては賛成だった。

しかし、相手に強要されて、それをやむをえず受け入れることには反対なのである。

しかも、それが勅許も得ないでなされたとあっては許しがたいことに思われるのだ。

しかもこのころ、松陰は宇都宮黙霖(うつのみやもくりん)との文通で、幕府よりも朝廷を中心におく考え方に変わっていた。

その朝廷をないがしろにした調印である。

当然、長州藩もこれを弾劾しなければならないというのだ。

彼は、さっそくに『対策一道(たいさくいちどう)』を書き、『愚論(ぐろん)』を書き、『続愚論』を記して藩の当局に差し出すのである。

彼が、単純な攘夷(じょうい)論者でなかったことは、それらを読めばわかるであろう。

すなわち、松陰はそのなかで、

「公武に拘(かかわ)らず、貴賤を問はず、推薦抜擢(ばってき)して軍師的司となし、大艦を打造して船軍を習練し」、北は蝦夷・樺太から南は琉球に至るまで、つねに往来して航海や捕鯨の業に従い、やがて朝鮮・満州から喜望峰に至るまでの航路を開き、そこに通商関係を打ち立てるといっている。

その後、こちらから出かけて

「カリフォルニアを問ひ、以て前年の使に酬(むく)い、以て和親の約をなす」というのだ。

6.3 間部(まなべ)下総守(しもふさのかみ)要撃策

しかし、諸藩からの反撃をうけ、密勅降下という非常手段に出られた幕府は、さらに大きな反撃に出る。

それは、反対運動の拠点とされている京都に徹底的な弾圧を加えることだった。

すなわち、老中(ろうじゅう)間部下総守詮勝(あきかつ)を送って、密勅降下などで動いた公卿(くぎょう)に厳罰を加え、そしてこれらと連絡をとって働いた志士たちを検挙するのだ。

梅田雲浜(うめだうんぴん)・頼三樹三郎(らいみきさぶろう)・浮田一恵(うきたいっけい)・三国大学(みくにだいがく)・春日潜庵(かすがせんあん)・日下部伊三次(くさかぺいそうじ)等々の志士が逮捕されて江戸に送られるという事態がきた。

松陰はいよいよ黙っておれなくなる。

まず、松下村塾に来ていた赤根武人(あかねたかんど)に梅田雲浜の救出策を授けて彼を京に送る。

赤根は、大島郡柱島(はしらじま)の出身で、海防僧月性(げっしょう)に見いだされた男だ。

その月性(げっしょう)の世話で、老臣浦靱負(うらゆきえ)の家臣に取り立てられ、梅田雲浜の門にもいたことのある人物だった。

のちに奇兵隊総督ともなる。

高杉が「大島の百姓の生まれではないか」と言ったその人物だが、しかし松陰が見込むほどの男ではあった。

赤根は、すぐに京へたつ。それと並んで松陰が考えたのが、あの間部要撃策であった。

そのころ、井伊直弼(いいなおすけ)を斬るという謀(はかりごと)は、すでに水戸の浪士たちを中心として進められていた。

これには薩摩・越前・肥前が加担するというのである。

長州藩が、そのあとに従う必要はないと彼は考えた。長州は長州で独自に行なうべきだ。

とすれば、井伊のほかに間部下総(まなべしもふさ)がいる。

間部を討つことで、長州もこれまでの立ちおくれが克服できるというのが、彼の要撃策であったのだ。

松陰(しょういん)は、これをはかって同志十七名を得た。

佐世(させ)八十郎も入江(いりえ)兄弟もいた。

高杉や久坂は江戸にいるのである。

彼は、この計画を実行するにあたって、武器がほしいと思った。

しかし、この十七名を見回したところで、武器の調達ができるものはひとりもいないのだ。

ついに彼は、その調達を、彼の同情者である藩吏前田孫右衛門(まえだまごえもん)に頼むのである。

前田孫右衛門は当時、当職手元役(とうしょくてもとやく)で郡奉行(ぐんぶぎょう)を兼ねていた。

「クーポール砲三門、百目玉筒五門、三貫目鉄空弾二十、百目鉄玉百、合薬五貫目」

というのが、松陰の依頼の中身だった。

そして、同じような依頼を周布政之助(すふまさのすけ)にも出している。

前田のほうでは、松陰の頼みに応じてやりたいという意志があったが、周布のほうが驚いた。

周布は、当時三十五歳で松陰より七つ年長だが、すでに長州藩を背負って立つ双璧(そうへき)だと思われていた。

他のひとりは直目付(じきめつけ)長井雅楽(ながいうた)だ。

そして周布(すふ)も松陰の理解者であったことは確かである。

しかし、いやしくも長州藩の政治を双肩にになっている身として、松陰のこの行動を是認するわけにはいかなかった。

しかも彼は、江戸で井伊の弾圧の実際を見ており、諸侯が声をひそめている現状を知悉(ちしつ)していた。

周布(すふ)は、この計画が幕府の知るところとなってはたいへんだと考えた。

松陰も危ないが、藩も危険である。

どうにか事なきを得ている状態をこのようなことで失うならば、長州も水戸や越前、そして宇和島などと同じようになるではないか。

如かず、彼を入牢させることだという決心である。

周布は、まず入牢の原因が、「学術純粋ならず」ということを理由にしての借牢であるということで反撃をうけた。

そして、門弟たちの猛烈な反対運動もあった。

しかし、彼はこの問題では一歩もあとにひかなかった。

そして松陰の入獄を実施する。

安政五年(1858)という年が、終わりに近づいた十二月のことであった。

松陰は、再び獄中の人となった。

しかし、それでもなお、政治は断念していない。

水戸の密使がくると、それに対して連絡をつけることをはかり、藩主の東勤が決まると、大原要駕策(おおはらようがさく)を実行に移そうというのだ。

大原要駕策とは、京都に確固たる尊王(そんのう)・攘夷(じょうい)の中心を打ち立てるために、藩主毛利敬親(もうりたかちか)を使おうというのである。

すなわち、この年、敬親(たかちか)は参勤交代として江戸に出る。

その行列が伏見にはいったとき、大原三位(さんみ)重徳(しげとみ)をそこに迎えに出して、敬親(たかちか)を京都に引き入れさせる。

敬親がそこで尊攘の大義を呼びかけるというのだ。

この計画にも、多くの門弟が反対した。

ただ入江(いりえ)兄弟が賛成しただけである。

彼は、それでもこれを実行しようとした。

入江和作(いりえわさく)が、彼の密書を持って萩を出だのは安政六年の二月二十四日である。

しかし、この入江の出発は、藩の当局に握られていた。

この計画は失敗に終わるのである。

7 草莽(そうもう)の崛起(くっき)を望む

top

7.1 孤立する「忠義」

大原要駕策(ようがさく)が、もし成功しているとすれば、それはまず藩主を危地に追いやることになる。藩主敬親(たかちか)は毛利家勤王(きんのう)の家柄を誇りとしているだけに、大原三位(さんみ)の出迎えをうければ、京都に立ち寄らなければならないだろう。

そうすれば幕府はけっして黙ってはいない。

水戸や越前に対して行なった以上の強い処置が待っているはずだ。

そして、松陰が望んでいたのも、その強い処置なのだ。

藩を危地に追い込んで、そこから反発する力を期待したものだった。

しかしながら、こうしたやり方は危険きわまりないものである。

常識の世界では考えられないことだ。

弟子たちの間でも、松陰の計画は支持されなかった。

入江が途中で捕えられたのも、佐世(させ)八十郎がそれをもらしたからである。

そして、江戸にいた彼の高弟たち、久坂・高杉・中谷正亮(まさすけ)・尾寺新之丞・飯田正伯といった人たちも松陰を危ぶんだ。彼らは、連名で松陰の自重を促してきた。

松陰の気持ちはよくわかるが、しかしいまはその時期ではないというのだ。

いずれ近いうちに時期がくるから、それを待てと言う。

この手紙に対して松陰は、さらにはげしい怒りをぶちまける。

「沢山(たくさん)な御家来の事、吾が輩のみが忠臣に之(こ)れ無く候(そうろう)。

吾が輩が皆に先き駆けて死んで見せたら観感して起るものあらん。

夫(そ)れがなき程では何方(なんぼう)時を待ちたりとて時はこぬなり。

且(か)つ今日の逆焔(ぎゃくえん)は誰れが是れを激したるぞ。

吾(わ)が輩に非(あら)ずや。吾が輩なければ此(こ)の逆焔千年立つてもなし。

吾が輩あれば、此の逆焔はいつでもある。

忠義と申すものは、鬼の留守の間に茶にして呑(の)むやうなものではなし」

と言うのだ。そして、最後に、

「江戸居の諸友、久坂・中谷・高杉なども皆僕と所見違うなり。

其(そ)の分れる所は僕は忠義をする積り、諸友は功業をなす積りなり」 |

|

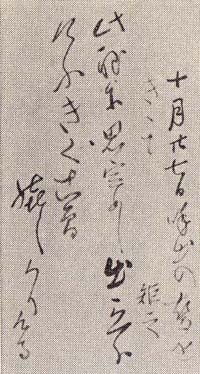

吉田松陰の絶筆 処刑当日のもの。

「この朝に思い定めし出立を

今日きくこそうれしかりけり」

|

というように断ずるのである。

ここでいう彼の忠義は、大義と言い換えてもよいだろう。

そして、それは同時に無償の行為なのであった。

久坂や高杉にまで、このようなことばをたたきつける松陰である。

彼は、ますます孤立していく。

松下村塾のもっともよき協力者であった久保清太郎(くぼせいたろう)に対してさえ、

「老兄は静々(しずしず)と検使(けんし)ども勤めて往々(ゆくゆく)手元役(てもとやく)にもなりて

然(しか)る後(のち)一死を致す積りか、結構の思召(おぼしめし)に存じ候」 |

というようなことばを投げつける。

彼がこのときこそと思っているのに、だれも立ち上がってこない孤立感は、松陰をいよいよ絶望の極に追いやった。

ついに彼は眼前の政治から目を閉じる決心をする。

そのころ、小田村伊之助(おだむらいのすけ)にあてた手紙のなかで、

| 「自分口を絶ちて尊攘(そんじょう)を言はず、筆を絶ちて夷(い)を書かざらん」 |

と宣言している。

7.2 江戸伝馬町(でんまちょう)に散る

松陰は、それから獄中で静かに読書の生活にはいったかのようだった。

しかし、やがて彼は、その大義を新しい境地から発想するようになるのである。すなわち、

「独立不羈(ふき)三千年来の大日本、一朝人の羈縛(きばく)を受くること、血性ある者視(み)るに忍(しの)ぶべけんや。那波列翁(ナポレオン)を起してフレーヘート(自由)を唱へねば腹悶(ふくもん)医(いや)し難(がた)し。

僕、固(もと)より其(そ)の成すべからざるは知れども、昨年以来微力相応に粉骨砕身すれども一も稗益(ひえき)なし。徒(いたず)らに岸獄に坐するのみ。此(こ)の余の処置妄言(もうげん)すれば即ち族せられんなれども、今の幕府も諸侯も最早(もはや)酔人なれば扶持(ふじ)の術なし。

草莽(そうもう=市民の)崛起(くっき=突出)の人を望む外(ほか)頼なし」 |

ということばに現われているであろう。

彼はすでに、ヨーロッパの近代国家を進むべき方向として頭のなかに描いていた。

しかし、その中心となるべきは、将軍ではなくて天皇だという信念だった。

その信念のもとに、藩を動かし、役人を動かして、尊攘運動を展開しようとやってきたのだ。

しかし、いまこの境地に立って思われるのは、彼が行なってきた運動には、欠陥があったということだ。

それは頼むべからざるものを頼んでいたということだろう。幕府に反省を促そうとしたが、これもだめ、藩を動かそうとしたが、これもだめ。

やはりそれは、ナポレオンが自由の旗を掲げて、ヨーロッパの封建社会と戦ったあの解放戦争から学ばなければならないと思う。とすれば、自覚した市民だ。

民間の志士の立ち上がりこそが新しい道を切り開く力になる。松陰は、ついにそこまで考えを推し進めていた。

しかし、その松陰にはやがて江戸から呼び出しがくる。

大老井伊の謀臣長野主膳(ながのしゅぜん)が、松陰を影響力のあるもっとも危険人物として目をつけていたのだ。

嫌疑は、簡単なことだった。

それは、梅田雲浜(うめだうんぴん)が萩を訪れた際に会っているが、そのとき何を話したかということ、そして京都御所のなかに落し文があったが、その筆蹟が松陰のものであるというものがあるので、その真偽を正したいということなのだ。まことにたわいもない言いがかりであった。

しかし、藩はそれを拒否する力もなく、松陰は江戸に送られる。

そして取り調べの最中に、あの間部下総守(まなべしもふさのかみ)要撃策をしゃべってしまうのだ。

松陰の気負った気持ちが、あまりにもたわいのない取り調べについて、それを言わせたのである。

松陰はすぐに反省するが、取り調べの奉行(ぶぎょう)たちはそれを見逃がすはずはない。

遠島(えんとう)の判決は、大老自身の手で死罪に書き改められる。そして安政六年(1859)十月二十七日、三十年の境涯を江戸伝馬町の獄に終えるのであった。

しかし彼は、その死の最後まで彼につづくものを激励しながら死んでいくのである。

前日に書きあげた『留魂録(りゅうこんろく)』は、そうした同志への切々たる思いが書き込められていた。 |

吉田松陰終焉の地 松陰は江戸伝馬町の獄で

30歳の生涯を閉じた。東京都中央区

東光寺 吉田松陰の墓は毛利家の菩提所

東光寺にも建てられている。萩市

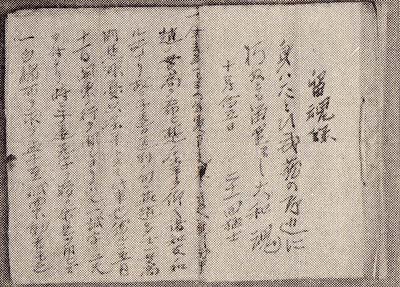

「留魂録」処刑の前日、松陰が伝馬町の獄中で記した手記

|

参考図書 top

玖村敏雄『吉田松陰』岩波書店(昭和十一年)

奈良本辰也『吉田松陰』岩波書店(昭和二十六年)

奈良本辰也編『吉田松陰集』筑摩書房(昭和四十四年)

『吉田松陰全集』大和書房(昭和四十七年)

奈良本辰也『東北遊日記』淡交社(昭和四十八年)

吉田松陰略年譜 top

天保元年(1830)

天保五年(1834)

天保六年(1835)

天保十一年(1840)

弘化元年(1844)

嘉永三年(1850)

嘉永四年(1851)

嘉永五年(1852)

嘉永六年(1853)

安政元年(1854)

安政二年(1855)

安政三年(1856)

安政四年(1857)

安政五年(1858)

安政六年(1859)

|

一歳

五歳

六歳

十一歳

十五歳

二十一歳

二十二歳

二十三歳

二十四歳

二十五歳

二十六歳

二十七歳

二十八歳

二十九歳

三十歳

|

長州藩士杉百合之助(すぎゆりのすけ)の次男として、萩(はぎ)松本村に生まれる。幼名は虎之助(とらのすけ)。

叔父の山鹿流(やまがりゅう)兵学師範、吉田大助の仮養子となる。

大助没し、吉田家を継ぐ。大次郎と改称。叔父玉木文之進(たまきぶんのしん)より『孟子(もうし)』を学ぶ。

はじめて藩主毛利慶親(もうりよしちか)の前で、『武教全書』を講義する。

藩主の親試に召され、『武教全書』ほか七書を講じて、藩主よりその才を賞される。

八月、九州遊歴の旅に出る。十二月、帰国。『西遊日記』を記す。

三月、藩主に従って束下し、江戸に兵学研究の留学。安積艮斎(あさかこんさい)・佐久間象山(さくましょうざん)に学ぶ。十二月、亡命して東北遊歴の旅に出る。

四月、江戸に帰る。帰国を命じられる。十二月、亡命の罪により、上籍を召放(めしはな)される。松次郎と改称。そのころより松陰(しょういん)と号する。

正月、萩を発して諸国遊歴の旅に出る。寅二郎(とらじろう)と改称。六月、米艦浦賀(うらが)に来航するを聞き、ただちに赴いて事情を探る。九月、長崎に露艦を追って、これに投じ、海外を見聞しようとする。長崎に至るも露繿去り、十一月、萩に帰る。十二月、上洛し、梁川星巌(やながわせいがん)らと交わる。

三月、金子(かねこ)重輔を従え、下田(しもだ)入港の米艦で海外渡航を企てたが失敗、自首する。四月江戸に投獄される。十月、萩に送られ、野山獄(のやまごく)につながれる。

四月、獄中にて『孟子』を講ずる。十二月、藩のはからいで、父杉百合之助に預けられる。

六月『講孟余話(こうもうよわ)』成る。八月、幽室にて近親子弟に『武教全書』を講ずる。門人増加する。

叔父玉木文之進の開設した松下村塾(しょうかそんじゅく)を拡張し、これを主宰する。

老中(ろうじゅう)間部詮勝(まなべあきかつ)要撃の策を立てる。借牢の形式で、再び野山獄に投ぜられる。

三月、幕府より東送の命令が出る。七月、江戸伝馬町(でんまちょう)の獄に下る。十月二十七日、刑死。 |

top

****************************************

|