|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@��q��@�@�呺�v���Y�@�@���������@�@�،ˍF���@�@��v�ۗ����@�@����@�g

��q��@��㐴��

1 �g�D�ƍs���̐l

1.1 ���钩��

1.2 ���Ɨ�Q�̐擪�ɗ���

1.3 ����ƌ䒷�v�̍�

1.4 �a�{�~�ł𐄐i

1.5 ��q����孋�

2 �N�[�f�^�[�̓��m

2.1 �������Ø_�ւ̑O�i

2.2 �����E��v�ۂ̎w��

2.3 ���䏊��c�ɂ����镱�� |

3 ���͋ύt�ƌ��d�p��

3.1 ��q�ƎO��

3.2 �����͂̋ύt�ƒ��a���͂���

3.3 ���ؘ_��

3.4 �{�쐭���̌��d�p��

4 �V�c�̐�Ό��̂��߂�

4.1 ����̐i�W�ɒx��͂��߂�

4.2 �،ˁE��v�ہE��q�̌����_

4.3 ���R�����h�Ƃ̓���

4.4 �Ō�̓��B�_ |

��㐴�i���̂������悵�j

���s��w�����B

�����N�i��

����j���m���ɐ��܂��B

������w���j�w�ȑ��ƁB

�����w�����ېV�x�w���{�̌R����`�x�w�������̌����x

�w���{�̗��j�x

�w���������x���B

��q����N�\ |

�@�@�@1 �g�D�ƍs���̐l top

1.1 ���钩��

�@�����ܔN�i1858�j�́A�������狞�s�̒���͕��c���₩�܂����������A�̒����납��啝�ɂ�ꂽ�B

�@���̌��̌ܓ��ɁA���{�̎�ȘV���i�낤���イ�j�x�c���r�i�܂��悵�j���A���{��l�����Ă̗L�\�Ƃ������H����i�Ƃ������灁�����s�j�Ɗ␣���k�i�����Ȃ聁�ڕt�j���A�O�����Ƃ������锃�������Ɣ���Ȍ��R���鑡�蕨�����������ē������A���Ēʏ��q�C���̒����ɂ��āA�V�c�̋����i���������������j��������悤�A����ɉ^�����͂��߂�����ł���B

�@����ł́A�F���i�����߂��j�V�c���֔���������i�Ђ������j�ȉ��̑�b�E����l����ʂ̌����i�������{��M���B���Ƃɑ��邱�Ƃj���A�J���ʏ��ɂ͓������Δ��ł���B

�@���Ƃ̐���Ƃ��Č�������ȑO�ɁA�Ƃɂ�������i���Ă��j�ƌ���邱�Ƃ́A�l���������ł������Ƃ���Ƃ����̂ł���B

�@��གɍ����J���ʏ�����ΐ_�B�̂�����ƂȂ�Ƃ�����_����B

�@����ɑ��Ă͖x�c�̉�������H�E�␣�ِ̕����A�f�i�ʂ��j�ɓB�ł���B |

���ďC�D�ʏ���{

|

�@�����ЂƂ�A�O�i�����́j�֔��i��}�j��i�����i���������܂��݂��j���J���ɗ����������Ă���B

�@�x�c��͔ނ��肪����ɂ��Ē���H��������߂����A���i�炿�j�������Ȃ��B

�@�����̒���ł́A�֔��i�܂��͐ې����������傤�j�Ƒ�����b�A���E�E�E���̎O��b�i�O���j������Ό㐢�̓��t���\�����A���̉��ɐ����R�c�ɂ�������c�t�i�������j�A����Ɩ��{�̊Ԃ̘A���ɂ����镐�Ɠ`�t�i����ɓ`�t�i�ł��j�Ƃ����̂���j�̗����������āA���ꂪ����́u�����v���Ă����B

�@����ȊO�̂��̂͐����Ɍ��o���͋�����Ȃ��B

�@�F���V�c�͒��̍ŋ��d�_�҂ł���A����֔����߉q�����i�����Ђ�j����b���O�������i���˂ށj����b�������Δ��ŁA��\�O���A�c�t�E�`�t���x�c�V����K�˂āA���R��������x���喼�ɂ��̈ӌ��������グ�����A�����V�c�ɂ���������悤�ɂƁA�֔��E��}���������܂����A�ƁA����ꗬ�̛U���i���傭�j�Ȍ������Œ������Ȃ����Ƃ�`�����B

�@�x�c�V���͂�����R�i�ڂ�����j�Ƃ������A���߂Ē���v�l�̊e���j�����������B

�@���̂����߂������Ă��A����֔��������i�����j�ɂȂ����B

�@��������Ƒ�i��}���t�]���Ĕ��Δh�ɂ܂�����B

�@�����Ō��Ƃ̑����́A�ǂ����ɂ������A���A�ɖ������B

�@����֔��́A�O������̒���̐�����c�i���c�����傤���j�ɁA���{�ɑ����̓V�c�̉��i�����j�����߂邱�Ƃ��c�����B

�@�ނ̈ẮA���喼�̈ӌ���V�c�����߂�̂́A���{�̑c��ȗ��̗ǖ@��j�邱�ƂɂȂ�̂ŁA������ǂ����A�ƓV�c�͔Y�݁A

�@�u�����i���̂����j�͊֓��i���{�j�ɂ����Č䊨�l�����i�l����j�ׂ��悤�䗊�ݗV����v

�@�Ƃ����A�܂薋�{�Ɉ�C�����̈Ăł���B

�@���܂�ɂ��d��ȕύX�Ȃ̂ŁA���c�͂��߂ɂ��߂āA���̓������������_���o���A�\����A���Ɋ֔������������Č��Ăǂ��茈�肵�A�\�l���ɖx�c�V�����{���ɏ����A���̎|��`���邱�Ƃɂ����B

�@���������̌��肪�x�c�ɓ`����ꂽ�Ȃ�A�����j�́A���܂���ꂪ�m���Ă��邱�ƂƂ͂����Ԃ��������̂ɂȂ����ł��낤�B

�@�������A���̌���̎����́A�\����邩��\�O���ɂ����ẮA���Ƃ̑�O�I���s���ɂ���đj�~���ꂽ�B

�@��q������̓����̐擪�ɗ����Ă����B

1.2 ���Ɨ�Q�̐擪�ɗ���

�@��q�Ƃ͋v��Ƃ̕�����ŁA�O���i����݁j�̌����i�����傤�j�ɂ͂Ȃ�邪�A����ȏ�̑�b���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����Ƃ��Ă͉Ɗi���Ⴍ�Ƙ\�����S�\���i�������͘Z�\�j�����Ȃ��B

�@��i�Ƃ��݁j�́A�������N�i1825�j�A�����x��N���i�₷�����j�̎q�ɐ��܂�A�\�l�Ŋ�q�Ƃɓ��肻�̐Ռp���ƂȂ����B

�@�����ܔN�i1858�j�̔ނ͎O�\�l�ŏ]�l�ʏ��i���イ�����̂��傤�j�A���]�i�����イ�j���ߏK�i���イ�j�̐E�ɂ������B

�@�ߏK�͐����ɂ͊W�Ȃ����A�펞�{���ɏo���ēV�c�̋߂��ɂ���̂ŁA���̋C�ɂȂ�ΐ��������e�Ղɓ�����B

�@��q��͏\����̒��c�i���傤���j�����m���Ēɕ��ɑς����A�O�ʑ匴�d���i�����͂炵���Ƃ݁j�ƁA�����������Ă����̌���������������Ƃ͂������B

�@���̖�A��q�͖{�Ƌɂ�����c�t�i�������j�v�䌚���i���������݂��j��K�˂�ƁA�v�����q�E�匴�Ɏ��}���@�����߂Ďg�҂��o�����Ƃ���ł������B

�@�܂��Ȃ��匴���̂ق����u�̌��Ƃ����l�W�܂����B

�@�v��́A�V�c�͖{���̌����[���S�z���āA�Ȃ�Ƃ���������߂�悤�ɂ������A�Ƃ̓��X�̒����������Ɏ��i���܁j������ƁA�ꓯ�ɓ`�����B�@�������V�c�����Ȃ�A���X�̎莆���c�t�ɏ������肹���Ƃ��A���c�̌�������ۂ���悳�����Ȃ��̂ƁA����l�͎v�����낤���A�����͂����Ȃ��B |

���V���g���؍ݒ��̊�q� |

�@���̓����A�F���i�����߂��j�V�c�������֔��i�����傤����ς��j�ւ̎莆�ɂ́A

�@�u��g�i�V�c�j�����˂Ă̋𑶐\�q�����i����с��֔��̎��j�ɓ���u���c�c�v

�@�ȂǂƁA�܂�Ŗډ��̂��̂��ڏ�ɑ��邩�̂悤�ł���B

�@�ƂĂ��֔�����������������ۂł�����̂ł͂Ȃ������B

�@�v��@�ł̉�ňꓯ�́A�������̂����́A��@�̍߂ɖ���悤�Ƃǂ����悤�ƁA���u���Ȃ�ׂ������W�߁A�ꓯ����������Ċ֔��ɖʉ�����v���A���̍l�������߂�����ق��Ȃ��A�ƌ��肵���B

�@�����Ɍ��o����������Ă��Ȃ����Ƃ������A���삩�珢�W������Ȃ��̂ɁA�����炩��W�c�ł��������Ĉӌ����q�ׂ�̂��u��Q�i�������j�v�Ƃ����A�d��ȍ߂ł���B

�@��q��͂���������Ă�낤�Ƃ����̂ł���B

�@�����ƌ��܂�ƁA�������̏ꂩ��A��q�Ƒ匴���蕪�����Ė�ʂ��������āA���Ƃ��ꌬ�ꌬ�K�˂Đ����Ă܂�����B

�@���Ƃ̓@��݂͂Ȍ䏊�̂܂��ɂ��邩��A�����ݖK�˂�̂͂킯�Ȃ����A��@�̗�Q�ɉ����悤��������̂͗e�ՂłȂ��A��q�̐�͂������قǂ������낤�i�r�ӎO�R�w�����ېV�O�吭���Ƙ_�x�j�B

�@�����ď\����̒��A���\���l�̓��u������Ȃ��Ē���ɂ��������A�`�t�i�ł��j���V�������i�Ƃ����傤�ڂ��Ƃ��Ȃ��j�̏o�����܂��āA�M���̎��v�炢���悭�Ȃ��A���{�ɔ������ꂽ�̂��낤�A�����߁A�ȂǂƂ̂̂���A�ł��E���A�ƌ������̂�����B

�@�₪�ċ߉q�i���̂��j����b�A�O�����b���o�d�����̂ŁA��Q��\�̒��R���\�i�����₷�j������b�ɉ�A��|�����B����b�͍D�ӓI�ł������B

�@�ꓯ�͋���֔��̏o�d��[���܂ő҂������A���̑�����m�����֔��́A�a�Ə̂��ďo�Ă��Ȃ��B

�@����ł͂Ƃ���Ɉꓯ�͋��@�ɂ���������ƁA�֔��͉���Ƃ����A����v�i���傾���Ӂ��喼�̉ƘV�ɂ�����j�������ɏo�Ă����B

�@���̂���͗�Q�ɉ������̂������ĕS�ܐl�ɂȂ��Ă����B

�@�ꓯ�͏���v��ʂ��Ċ֔��ɁA�\�������̒����Ă̓P���v�������B

�@�֔��́A�����͂��łɑt�����I����Ă��邩��A���܂������͂ł��Ȃ��ƁA���������v��ʂ��ē����Ă���B

�@�ِ��̂���q���A�V�c�̌�ӂ͂����ł͂Ȃ��A�Ɣ����i�͂�ς��j����B

�@�掟�l����Ă̎����䂢�k���Ś��i�炿�j�������킯���Ȃ��B

�@��q�炪�擪�ɂȂ��āA�֔����v���������܂ł��̏��ގU���Ȃ��A�ƍ��荞�ݐ�p�ɏo���B��̏\������A�֔��͂Ƃ��Ƃ������{���ʼn����i�ȂɂԂ�j�̍����i�����j������Ɠ������B

�@�\�O���̒��c�ł́A�֔�������܂ł̈ӌ����咣�ł��Ȃ������B

�@�V���������́A���{��C�̎�|���폜���������łȂ��A��\�O���̒�������������̈Ӗ�������킵�A�d�˂ď��喼�̈ӌ���t�ス��Ƃ����B

�@��Q�͊��S�ɏ��������B

�@��q��ɑ���Ȃ�̏������Ȃ������B

1.3 ����ƌ䒷�v�̍�

�@���̓����A�����Əd�Ȃ��āA���R�̐Ռp�����肪�����������d�厖�ƂȂ��Ă����B

�@�F���ˎ��ɒ��J�i�����Ȃ������j��L�͂ȕ���喼�͋I�B����Ƃ̌c���i�悵�Ƃ݁j�𐄂��A���˓���Ƃ̐ď��i�Ȃ肠���j�A����̈ꑰ�ł���z�O�̏����c�i�i�悵�Ȃ����B����͏t�Ԃƍ����j����юF���̓��Ðĕj�i�Ȃ肠����j�A�y���̎R���L�M�i�Ƃ悵�����B����͗e���ƍ����j��L�͂ȊO�l�喼�͈ꋴ�Ǝ哿��c���i�悵�̂ԁj�𐄂����h�͂������������B

�@���h�Ƃ�����̎x���悤�ƁA������u���s�����v��ɍs�Ȃ����B

�@����̑吨�͈ꋴ�h�ɌX�����B

�@�Ƃ��낪�����ܔN�i1858�j�l���A��ɒ��J�i�����Ȃ������j���˔@�Ƃ��đ�V�ɏA�C�A�Z������A����c���i�悵�Ƃ݁j�����R�̐Ռp���i��\�l�㏫�R�Ɩ����������j�Ƃ���Ɣ��\�A�\����A���ď��ɂ͒����i���傭����j�̂Ȃ��܂ܒ����B

�@�����������ď��i�Ȃ肠���j�E�����c�i�i�悵�Ȃ��j�́A��V���l�₵�Ă������Ĕ�����ꂽ�B

�@���{�̖��f����ɍF���i�����߂��j�V�c�͌��{���A���{�ɍR�c���ď��ʂ���Ƃ܂Ō����������B

�@���{���̐�������ɂ݂��݂����B

�@�ꋴ�h�͂��̋@�ɏ悶�Ē���ɍH�삵�āA���{�̖��f����A�ď��i�Ȃ肠���j��̏������l�₷�閧���{����ѐ��˔˂ɗ^���������B

�@���ꂪ�܂���ɑ�V��{�点���B����Ɩ��{�̊W�͋}�Ɉ��������B

�@���{�͏�Ɋ����������Ԏu�m���������Y���̑��̌Y�ɏ����A�ꋴ�h�̑喼�E���{��l������������݂̂Ȃ炸�A����ɔ������߉q����b������A����ɔ����ď����������i�����̑卖�j�B

�@��Q�ɏ������Ă���̊�q�́A����ɂ�����n�ʂ͍����͂Ȃ����A�����I�����Ƒg�D�́E�s���͂ł͔��Q�Ƃ��ē��p������킵�Ă����B

�@�ނ́A�����i���j�Ɩ��{�i���j�̕s�a�������Ƃ����ꂽ�B

�@�ނ́A����i���Ă��j�Ƃ̒ʌ�f�Ղ����₵�A��ག̗��P��h���̂������ő�̋}���ł���ƍl�����B

�@���̂��߂ɂ͒���́A���{�ƈ�a���A���{�����Đ��Α叫�R�̔C��������ςɐ��s�����˂Ȃ�Ȃ��B

�@���삪���R�����������ėL�͑喼�ɗ���͓̂V���̗��̂��ƂƂȂ�̂ŁA�����܂ł����{����ɂ��A���̎w�����߂ɏ��˂��]���A�u�S����v�v���ׂ��ł���A�Ɗ�q�͎咣�����B

�@�ނɂƂ��ẮA�V�c�����{�̍ō��̌N��ł��邱�Ƃ͎����ł���A�����O��Ƃ��āA���������͂���܂łǂ���u���{�ɈϔC�v���邪�A�O���W�͖��{���ƒf�Ō��肹���A����̓��ӂď��u���ׂ��ł���A�������邱�Ƃ��u����ƌ䒷�v�v�̂��Ƃł���A�Ɣނ͌����B

�@���̈ӌ���ނ́A��Q����Ɂu�_�B���Ό����i���イ�������j�v�Ƃ��ēV�c�ɂЂ����ɂ����������B

�@�V�c�������ł������B

�@�����l�����q�́A���R�Ռp�����ɒ��삪������邱�Ƃɂ͔��ł���A���{�Ɛ��˂ւ̑O�L�̖����i�݂����傭�j���o�����Ƃɂ́A�Ȃ��̂��Ɣ��ł������B

�@�������A�ނ͐ϋɓI�ɔ��Ή^��������̂łȂ��A�����l�����̌����i�����j���L���i����������Ԃ݁j�ƂƂ��ɁA���{�̋��s���i���i���債�����j���䒉�`�i�����悵�j�E������s�i�ӂ��݂Ԃ��傤�j��������i�܂������j�ƂЂ����ɐڐG���A����͂������Ė��{�����낻���ɂ�����̂ł͂Ȃ��A������a��O�肵�Ă��邱�Ƃ�����A���{�̒���劯�̏������v�����߂邱�Ƃ��͂������B

�@��q�́u�������́v�^���͂�������͂��܂�B

1.4 �a�{�i�����݂̂�j�~�ł𐄐i

�@���{���ł��A�����̑卖�����s������ɑ�V���������N�i1860�j�O���A���c��O�Ŏu�m�c�ɎE���ꂽ��́A�u�������́v�ɓ]���A���N�l���A�V���͘A����������āA�V�c�̖��a�{�i�����݂̂�j�����R�̕v�l�Ɍ}���邱�Ƃ�ɓ��肵���B

�@�V�c�͒f�R�������B

�@���̂킯�́A��J�m�炸�Ɉ������킢�P���A����i���Ă��j���؍݂��Ă��鉓���]�˂ɂ���ċ�J�����邱�Ƃ́A�e����̓V�c�Ƃ��ĂƂ��Ă��ł��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�����R�I�Ȑ����I���R�͂Ȃ������B

�@�a�{�ɂ͂��łɗL����{�i���肷����݂̂�j���m�e���i����ЂƂ���̂��j�Ƃ�������҂����邱�Ƃ��A���{�̊肢��f���悢���R�ł������B

�@�a�{���g�������Ēf������B

�@����ł��ߏK�̊�q��͓V�c�̎���ɓ����āA���ЂƂ��a�{���~�ł�����ꂽ���A�Ǝ��̂悤�ɋ����咣�����B

�@�֓��̔e���͂��͂�n�ɒĂ������Ƃ́A��V�������̎����Ȃ��������ƂŖ����ł���B

�@���̖��͂Ȋ֓��Ɉ˗����ē��J�O����h���c�Ђ̍X�������߂�̂́A���ƂŐ������������Ƃ����Ƃ�������R�ł���B

�@����āu�֓���ϔC�̐����i�����j���B�R������������v��������Ă˂Ȃ�Ȃ����A���������͑��}�ɂł��邱�Ƃł͂Ȃ��B

�@���܂̒i�K�ł͖����̂ĂĎ������ׂ��ł���B

�@���̂��߂ɂ��Ж��{�̊肢������A�a�{���~�ł����āA�u������a��V���ɕ\���v���A�O������Q���p������̂͂��Ƃ��A�u�����̑厖�͒���֑t���̏㎷�s�v����悤���{�ɖ�����ꂽ���B

�@�������Ė��͊֓��ɐ����ϔC�ł��A���̎��͒���ɂ����߂�̂ł���B |

�a�{�e�q�i�����݂̂₿�����j���e��

|

�@���̈ӌ��͔��Δh����݂�A�V�c�̌��ЂŔ����I�Ȗ��{��i�삷����̂ŁA���{���̍ō��x�z�҂̖��͓V�c�ɂ���A���͈ˑR�Ƃ��Ė��{�Ɉ��点����̂��A�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ邪�A��q���g�Ƃ��ẮA�ȑO�̌�����a�͊O���ɂ��Ă������삪������悤�Ƃ�����̂ł������̂��A���܂�����̑厖�ɂ�������邱�Ƃ��߂������B

�@��i�K�̐i���ł���B

�@�V�c�͂������傭��q�̈ӌ�������A�a�{�i�����݂̂�j����������B

�@���ꂩ���N�]��̒������ƍ��珀�����o�āA���v���N�i1861�j�\���A�a�{�͊�q�Ɛ��L���i����������Ԃ݁j���]���ċ��s���o�����A�\�ꌎ�\�ܓ��]�˒��A�\�\����]�ˏ�剜�ɓ������B

�@��i�Ƃ��݁j�ƗL���i����Ԃ݁j�͏\�ꌎ�\�Z���]�˒��A��\����A���l������č]�ˏ�ɘV���v���L���i�����Ђ낿���j�E�����M���i����ǂ��̂Ԃ܂��j��K���A���{���p����������ł���Ƃ̉\�ɂ��ċl�₵���B

�@�V�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂������ĂȂ��A�Ɠ�����ƁA��q�́A����ł́A���R���V�c�ɓ�S�Ȃ����`��s�����Ƃ������R���M�����̐����i�������j�����������A�Ɣ������B

�@����Ȑ������o���̂͌Í����\�L�i�݂����j�̂��ƂŁA���{�͍��������A�������Ȃ��A�\�\�O���A��q�炪�A���̂������ɓo�邵�������A���R�����̐����ƘV���A���̐�����n�����B

�@�a�{�~�łɂ��A�������̖̂��Ő����̎���V�c���ɂƂ�Ƃ�����q�̘H���́A���܂��䂭���̂悤�ł������B

1.5 ��q����孋�

�@���̂Ƃ����łɋ{��̊O�ł́A�������̐�Δ��A�a�{�i�����݂̂�j�~�ł͓V�c�̖��{�̐l���ɂ�����́A�f���ċ����Ȃ��A�Ƃ����������Δh���}���ɐ��͂�L���Ă����B

�@�ނ�̂Ȃ��̊֓��O���[�v�́A���v��N�i1862�j�����A���{���̌������̂̎���ł�������V�����≺�i���������j��O�ɗv�������B

�@�ނ�̍U���̖g���i�ق������j�́A�������Ɋ�q�璩��̌������̔h�ɂ��������B

�@�������A��q�́A�����h������ɉߌ��̕��Q�A���Ƃ��Ė��������B

�@�l���A�F���˂̎����ғ��Ëv�������𗦂��ē�������ƁA��q�͂���Ƒg��ŁA�������̂ɂ�钩�������̍�������߂��B

�@���̕��j�ɂ��A�Z���ɂ́A��q�̐�y���u�匴�d���i�����͂炵���Ƃ݁j�����g�ƂȂ�A���Ëv�������]���č]�˂ɍs���A���{�ɁA

�@�@�@�@���R���������Ē���ƂƂ��ɝ��̑����߂�B

�@�@�A�@���C�ܑ̌�˂�̌ږ�ɔ�����B

�@�@�B�@����c������R�̌ږ�Ƃ��A�����t�Ԃ��V�Ƃ��āA���������v����B

�@�@�ȏ�́u�O����v��`���A���������肱�̎O�̂����̂ЂƂ����s����悤�w�߂����B

�@���{�͇B��I�B

�@����͓��Ëv���̖]�ނƂ���ŁA�@�͑����h�̋������B�˂̗v���A�A���L�͑喼���݂̊ԁA����єނ�Ɩ��{���݂��Ɍ��������A���̗����������Ȃ��璩��̌��ЁE���͂������߂悤�A�Ƃ�����q�̋{�쐭���̋Ɉӂ�����킵�����̂ł���B

�@�]�˂ł́A��q�̍�͐����������Ɏv��ꂽ���A�ϊv���̐��ǂ͂߂܂��邵���ϓ]����B

�@���Ëv�����ӋC�g�X�Ƌ��s�ւ��ǂ��Ă݂�ƁA���s�ł́A���B�E�y���̑���h�u�m�������A�O�������E�o���H���m�i���˂�������������j��N���Ƃ𖡕��ɂ��A����̑吨���x�z����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�ނ�́A�a�{�~�ł𐄐i������q��E���L���i����������Ԃ݁j�E�v�䌚���i���������݂��j�E�x���H�h���i�Ƃ݂����������Ȃ��j���u�l�@�i����j�v�Ƃ��A�ӂ���̏������u���l�i��傤�Ђ�j�v�Ƃ��ŁA�ނ���{������ǂ��o�����Ƃ����B

�@���̂��ߎ�����\�����A��q�͋ߏK�����E����������Ȃ��Ȃ�A������\���A��q�E���E�x���H�̎O�l�����i��q�͉E�߉q��������������̂�����̂��傤�j�������Ĕ�����m�̂ɂȂ���孋����邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B

�@�㌎�\����ɂ͊�q�̓@�ɋ����������܂ꂽ�B

�@��q����\�O�A�\�l�̗������ɗ����i���s�s���j�𗧂��ނ��Ȃ���A��̎�͎l���͌��ɂ��炵�A�Ƒ����ЂƂ�c�炸�E���Ƃ����̂ł���B

�@��q�͓������ď\�O���A�����̗쌹���i��傤���j�ɉB��A���Ő��F���i�����ق����j�Ɉڂ������A���������S�ł����A�\�������A���k�̊�q���ɐ��B |

��q���孋���������@���s�s�������q�㑠���B

|

�@�����́A��q�Ƃ̉��c���ʑ��������Ă��āA��q�Ƃ����������̒n������Ƃ����Ƃ����䂩��̒n�ł��邪�A���̕ʑ��͉��ォ�O�ɂȂ��Ȃ��Ă���A��͂���������͎؉ƂɏZ�݁A��Ɍ��؏\���ؔ��̘m���i���ԁj�����������A�c���O�N�i1867�j�\�ꌎ�܂ŁA�����ɐ��������B

�@�@�@2 �N�[�f�^�[�̓��m top

2.1 �������Ø_�ւ̑O�i

�@��q����������ꂽ���납���N�قǂ́A���B�E�y�����ˎm�𒆐S�Ƃ��鑸���i���傤�j�h�̑S�����ł��������A���v�O�N�i1863�j�����\�����̖��{���̃N�[�f�^�[�ŁA���삨��ы��s���瑸���h�͈�|���ꂽ�B

�@���̂Ƃ��O�������i���˂Ƃ݁j�玵�l�̌��Ƃ��A�u�m�����Ɏ���Đ��������ēs�������˂Ȃ�Ȃ������B

�@�Ăь������̔h������̑S�����������B

�@��������q�͎͖Ƃ��ꂸ�A���k��孋��i��������j�����܂܂ł���B

�@���B�ˎm����͂Ƃ��鑸���h�́A���͂����悤�Ɨ��������N�i1864�j�����A���s���ӂɕ��͂��W�����A�\�����A�䏊�ɍU�߂����A�{��x���̎F���E��×��˕��ɔs�ނ��ĉ�ł����B

�@���B�˂͂��܂�V�c�̋t���Ƃ��ꂽ�B

�@�����A�V�c�͖��{�ɒ��B�����𖽗߂����B

�@����ɏd�Ȃ��ĉp�E���E�āE���l���A���͑��̉��i�U������A���B�˂͋ꋫ�̂ǂ��Ɋׂ����B

�@�����Ė��{�ɋ�������ێ�h��w�m���ˌ��͂�����A���{�̑�ꎟ���B�����ɂ́A��킸���č~�������B

�@�����A�����ł܂��t�]���A���̔N���A���Ƃ̑����h���I�N���āA���c�����N�i1865�j�ɂ����Ă̂͂������������o�āA�Ăђ��B�˂̌��͔͂ނ�̎�ɋA�����B

�@���̂Ƃ��̔ނ�͂��͂⑸���h�ł͂Ȃ��B

�@���́A�l�����A���͑��ɍ~�������Ƃ������߂Ă����B

�@����ǂ��납�A�ނ�̓C�M���X�Ɠ��ɐe���ȊW���������B

�@�����͌������̔h�̓V�c�ƒ���Ԃ��Ƃł͂Ȃ��āA�F���V�c�̈ӂɔ����Ė��{�œ|���߂����|���ɂȂ��Ă����B

�@�F���˂ł��A��ꎟ���B�����܂ł́A���{�̂����Ƃ��������������ł��������A���̌�͐��������E��v�ۗ��ʂ�̎w���̂��ƂɁA�����̎p�����������ɋ��߂Ă����B

�@�����������ł́A�˂̎����ғ��Ëv�����͂��ߔ˂̏�w���A�Ȃ��������̘H�����Ƃ��Ă����B

�@�F�����܂��A���v�O�N�����̎F�p�푈�ȗ��A�C�M���X�Ɛe���ȊW�W�����Ă����B

�@���͂❵��`���I�ȑ��������ł͂Ȃ��āA�����|�����A�������̂ł��낤�ƂȂ�ł��낤�ƁA���{�x�����ǂ������A�����鐭�����́A�l���鐭���I�Η��̊�{�ɂȂ����B

�@��q����孋������q��̐����v�z���A���̎���̐����\���̕ω��ɑΉ����ĕς���Ă䂭�B

�@�����h�S�����ɂ́A�ނ炩��@���i����Ԃj�Ƃ���Ă����q���A���k�i�炭�ق��j�̎R�����ɂ܂ŖK�����̂͂Ȃ������B

�@����A����͎h�q�i�������j�ł������B

�@�������̔h���Ăђ���̑S��������������A�Ȃ���N�قǂ͊�q�̐g�ӂɗL�u�̑����͕������Ȃ������B

�@���������āA���������قƂ�Ǔ����Ȃ������B

�@����ł��ނ̍����ւ̔M��͏��������߂Ȃ������B�ނ͉ߋ������A�V���������H����͍����Ă����B

�@�c�����N�̏t�A�������i�i�����Ȃ��j�Ɠ���㐬�̂ӂ��肪�ꂾ���Ċ�q��K�˂Ă����B

�@�ӂ���͑����h�ɋ߂������ƂŁA���s�s���̖��̐}�q�i�������I�n�j�ɗ��킹�ďZ��ł���A�����͑����h�̊e�n�̎u�m�̔閧�W���ł��������B

�@�ނ炪����ɂ�����������̐��i�̒��S�ł�������q��K�˂Ă����̂́A�ނ炪�A���Ƃ��Ɗ�q�̌������͎̂�i�ł���A�ړI�͒����ɂ��邱�Ƃ�m���Ă��āA���̓�N���̌��ς����ŁA��q�̍l�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�m�낤�Ƃ����̂ł��낤�B

�@��q�͂�낱��łӂ�����}���A�����̗�X����u��������B

�@�ӂ���͊��������B

�@������ӂ���̏Љ�ŁA���̐}�q�ɏW�܂�e�ˊe�n�̎u�m�������p�X�i�Ђ�҂�j�Ɗ�q��K�˂āA��������`���A�܂���q�̈ӂ������Ėz������悤�ɂȂ����B

�@���ɎF���˂̓���ǐ��i��傤���j�A���̎��Z���Ό��i����݁j�A���˂̏��эK���Y�i��̍���h�O�j�A�y���̑勴�T�O�i�����͂������j��Ƃ̘A���͖��ڂł������B

�@�܂����̂��납��A��q�Ɛe�ދ̌����i�����j�����o�V�i�Ȃ��݂��ǂ˂䂫�j�Ƃ̕��ʂ��͂��܂�A����������ɂ��Č��Ƃ̓��u�Ƃ̘A�����������ɂЂ�܂����B

�@�����̌���ʂ��Ċ�q�́A������𑁂��ڂ����m��ƂƂ��ɁA�܂��u�m�����̉e�����������B

�@�ނ͌������̘_���܂����Z�������Ă��Ȃ��������A�����ɂ��d�v�ȕω����������B

�@�c�����N�Z�����ނ̐����_�u�p�����i������߂����イ�j�v�u���i�����j�p�����v�A�㌎�́u�S��������v�ɂ��̕ω����݂邱�Ƃ��ł���B

�@�ȑO�A�ނ͌������̂�Ɩ��{�̊W�����ōl���Ă������A���܂͒���E���{�E���ˁ\�\��Ƃ��ĎF�E�����ˁ\�\����сA���Ă͔ނ�����Ȃ镂�Q�ߌ��̔y�i�₩��j�Ƃ��ďd����u���Ȃ��������Ԏu�m�������܂߂āA���̑S�̂̒���̌��Ђ̉��ł́u�����v���l����悤�ɂȂ����B

�@��������u�������Áv�܂ł͂�����i�̔�K�v�ł��������A���̔���ނ́A�c����N�����́u�V����V�̍�v�ł͂����莦���Ă���B

�@���̂Ȃ��Ŕނ́A������u�����{�s�̍����̕{�v�Ƃ��邱�Ƃ��咣���Ă���B

�@�����Ĕނ͂�����������邽�߂ɁA���Ƃ̗�Q�i�������j�̈��͂Œ������V���Ĕ����h�̎x�z�����������āA����ɂ��A�u�������Áv�A���{�ւ̐����̈ϔC�̔p�~���������悤�Ƃ����B |

�u�p�����v��q����֕ۑ���B

|

�@���ꂪ�A�S���I�Ȕ������͂̑�A���ɂ��Ȃ��ŁA������h������ł���ƍl�����Ƃ���ɁA�ނ��Ȃ��A�{�쐭���Ƃ̈���o�Ă��Ȃ����Ƃ��݂���B

�@�����O�\���A�ނ̂Ђ����Ȏw���ɂ��A�����o�V�i�Ȃ��݂��ǂ˂䂫�j�E�匴�d���i�����͂炵���Ƃ݁j���\��l����Q�����s�������A�l���͏��Ȃ����͂��Ȃ��A���S�Ɏ��s�����B

2.2 �����E��v�ۂ̎w��

�@���̎��s�ɂ���q�́A��������̗͂����ł͒���̈�V���ł��Ȃ����ƁA���������͂͋{��̊O�ɂ��邱�Ƃ��A�悤�₭������B

�@�ނ͋{��O�ɓ����ł��鐨�͂����߁A������A���v��N�i1862�j�́u�O����v�����ȗ��A�W�̐[���F���˂Ɍ��o�����B

�@�ނ͓��˂����A���̗͂Œ����V�A�u�������Áv�i���������̂Ƃ��͂܂��A���{�œ|�ł͂Ȃ��A���{�̑��݂�F�߁A�����̍ō��w�����ɂ������Ƃł���j���������悤�Ƃ����B

�@�F���˂ł́A���̔N�ꌎ�A�y���o�g�̍�{���n�E�����T���Y�̈����ɂ��A���B�˂Ƃ̑��N�̑Η��𐴎Z���āA�R���E��������������ł����B

�@���{�����B���Đ�������̂ɂ��f�Ŕ����āA�܌��A���{�̏o�����߂ɂ������Ȃ������B

�@���{�����B�Đ��̐푈�i�Z�`�����j�ɔs��Ă���́A�F�������́A�͂�����|���H���ɓ��ݐ��Ă����B

�@�����֊�q�̎肪�����ׂ̂�ꂽ�B��v�ۂ͂��̎���������B

�@��q�ƎF���˂Ƃ̋��͂ɂ��u�������Áv�̉^�����ǂ̂悤�ɂ�����ł䂭���́A�ېV�j�̏��������Ă����������Ƃɂ��āA�����ł́A�������ɂ��̉^������l�߂ɋ߂Â����c���O�N�i1867�j�\���̂��Ƃ���A�������q�̓����ɂ��ڂ��Ă݂Ă������B |

�w�ɔ��x�@�c��2�N�A��q����F���˂�

�������Â̋��͂����߂������L���B��q�|���֕ۑ���B

|

�@�\���\�l�������A�F�����ˎ�ɑ��铢���́u�����i�݂����傭�j�v�Ȃ���̂������ꂽ�B

�@����͊�q���{����̓��u�A���R���\�i�����₷�j�E��������i�������˂Ȃ�j�E�����o�V�i�Ȃ��݂��ǂ˂䂫�j�ɏo���������̂ŁA�{���̒����ł͂Ȃ��B

�@�ǂ����u���v���ł����Č��J���Ȃ����̂�����A�{���ł��䕨�i�ɂ����́j�ł��������ƂŁA���ꂪ�F�����ˎm���ە��i���ԁj������ʂ͑傫�������B

�@���̓��̌ߌ�A�\�ܑ㏫�R����c��́A�O�y���ˎ�R���e���̌���ɂ��u�吭����i���������ق�����j�v���肢�o���B

�@�\�ܓ��A����͂�����������B

�@�������A����ŏ�������W���ĐV���������̐�������܂ŁA����̒n�x�z�Ƌ��s�s�������܂�́A����܂ł̂Ƃ���Ƃ����B

�@����́A�c���̗\�������Ƃ���ŁA�V���̂����߂�ׂ������c�ł́A�u���c�^�_�v��s���������ʂƂ��āA�c�삪�V����̎��������邱�ƂɂȂ�Ƃ������ʂ��ł���B

�@������u���c���̘_�v�Ƃ����B

�@���Ƃ̓|���h�́A�c�삪�吭���҂�������ɂ́A���͂ⓢ���̕K�v�͂Ȃ��ƌ����������B

�@���R�i�Ȃ���܁j�E�����i�����j�E������i�Ȃ��݂��ǁj�̎O���������A�\����\����A�u�\�l���̎��v�͎��s�������킹����ǂ����ƁA�F�����˂̑�\�ɐ\���n���Ă���B

�@��q�́A�吭��҂͌��������������Ƃ������Ƃ��A���R��ɐ�������ƂƂ��ɁA���w�ҋʏ����i���܂܂݂����j���ږ�ɂ��āA�������Â߂��镶�Ă�A�V���{�̋@�\�A���̐l���Ȃǂ̈Ă�Ȗ��ɗ���グ�Ă������B

�@�\�ꌎ�\�����ɂ́A��q�͂܂����S�͖Ƃ͂���Ȃ����A���s���Z�������ꂽ�B

�@��q�͋��s�̓@�Ɉڂ�A��v�ہE�����A���B�̕i����Y��Ɩ��{�œ|�E�V�c�ƍِ��������̃N�[�f�^�[�̎菇���������A���̏������ƂƂ̂����B

�@���낢��̂��������o�āA�\�Z���A�N�[�f�^�[���s�͏\����Ɗm�肵���B

�@�Ƃ��낪���̂Ƃ��A���R���\��͌��c���̔h�̓y���ˏd���㓡�ۓ�Y�ɐ�������āA�܂����h�����B

�@���̉e���Ŋ�q���A���s�\��̑O���ɂȂ��āA�b�������Ōc��ɐ��Α叫�R�����E�������Ȃ����̂��ƁA�����E��v�ۂ̈ӌ������߂Ă���B

�@�ނ́A���͂̊�b�͕��͂ƌo�ϗ͂ɂ���A���삪�`���I�ɗ^���Ă���u����b�v�̊���u���Α叫�R�v�̐E�Ȃǂ̊��E�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ��A�܂�����Ă��Ȃ��̂ŁA���R�̊��E��D�����̌��͂��D����ƍl���Ă���B�����Ċ��E��D�������Ȃ�b�������ł��\��������Ȃ��B

�@�����E��v�ۂ́A��������q�ɓO��I�ɂ킩���Ă��炢�A��قǂ������蕠�����߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����B

�@���̖闼�l�́A�������߂Ċ�q�����̎莆���������B

| �@�u���ʌ�p�f�������ĉ������Â̌��b�������Ă�ꂽ���䔭�\�ɂ��ẮA�K���ꍬ���������͂�����i���Ă܂j����i�����j���ǂ��A��S�L�]�N�̑����̋��K�ɉ����d�i���܁j���l�S�ɂ����A��x�͊����i�������́j������āA�������ēV���̎��ڂ���V�A�������߂����i���ƌ��͂��������Ă�j�䐷���Ƒ�����ׂ��A���������Ď����Ɋ���̒���A�ŋ}���Ƒ�������v |

�@�莆�͂Â��āA�����E�z�O��������ē��쎁�ɎӍ߂�����Ƃ�����ӌ��́A�܂��Ƃɂ������Ƃ��Ȋ���Ȍ��ӂł���B

�@�������A����̑�߂͂����܂ł��Ȃ������ł��邩��A����ǂ̂悤�ȋc�_�������낤�Ƃ��A�c����ӂ��̑喼�Ɠ���ɂ��A���̊��ʂ������A�c�삪���̗̒n��V�c�ɕԏサ�āA�߂�V�c�̌�O�ł�т�Ƃ���܂ł䂩�˂Ȃ�Ȃ��A�ƌc��̌��͂̊�b���Ȃ����ׂ����Ƃ�������B

�@���̎莆�ŁA��q�́A���̒ꂩ��A���͂ɂ���Č��͂�D���ق��Ȃ��Ƃ̊o����ł߂��B

2.3 ���䏊�i��������j��c�ɂ����镱��

�@�\����A�N�[�f�^�[�͗\��ǂ��茈�s���ꂽ�B

�@�F������͂Ƃ��A����Ɣ����E�z�O�E���|�i�����j�E�y���̌ܔ˂̌R���ŋ{���苒���A��q�̋N�������������Â̑卆�߂�������ꂽ�B

�@���{�p�~�͂��Ƃ��A�ې��i�������傤�j�E�֔��i����ς��j�Ȃǂ���܂ł̒���̐����@�\�����ׂĔp�~�A���炽�ɑ��فE�c���i���Ă��j�E�Q�^�i�����j�̎O�E����Ȃ鐭�{���݂���ꂽ�B

�@���̐l�������ׂĊ�q�E��v�ۂ�̗\��ǂ��肽�����ɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@���̖�A�O�E��c���{���̏��䏊�̊ԂŊJ���ꂽ�B

�@�V�c�i�����V�c�j����i�������ɁA����i�݂��j���u�Ăč����Ă���B

�@������V�c�����J�n��������ۂÂ��邽�߂̊�q�̉��o�ł��낤�B

�@���̕��䑕�u�͉�c�̐i�s�ɂ���߂đ傫�ȈӖ����������B

�@���䏊�i��������j�̉�c�ɂ������q�̕����́A�܂��Ƃɂ����ς�ł������B

�@�c��̎R���e���i��܂̂����悤�ǂ��j���A����c���i�悵�̂ԁj�����̉�c�ɏ����Ă��Ȃ��͕̂s�����ł���A���悻�{���̂��Ƃ͂����Ԃ�A���ł���B

�@�����̕��m���{��̓��O���ł߂Ă���̂͗��̏��߂��J�����́A�ƃN�[�f�^�[����A�����̒����̗���݂Ă��A���������œV���̐������ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B |

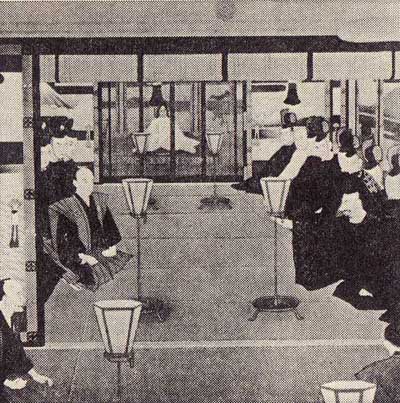

���䏊��c�i���c�n��M�j�����_�{�����L�O�G��ّ��B

|

�@�u��A�O�̌��������͂Ȃ�̂���ł��̂悤�ȕ��f���s�Ȃ����A�Ђ����傤�c���V�q������āA�����̌��͂��ӂ邨���Ɓc�c�v

�ƌ������I���ʂ����ɎQ�^�̊�q���A�e����劅�i�������j�����B

�@�u��O���͂��炸�Ȃ邱�Ƃ������邩�A����ɂ͕s���o�̉p�@�������đ吭��V�̑�Ƃ����Ă������B

�@�����̂��Ƃ͂��ׂě��f�i���V�c�̔��f�j���o�����Ƃł���B

�@�c���V�q������ĂƂ́A�s���s�b�ɂ��قǂ����낤�v

�@�e���i�悤�ǂ��j�͋��ꂢ���Ă�т��B

�@��q�̈ꌂ�Ō��c���̔h�̋����͖ق炳�ꂽ�B

�@�c��̉z�O���t���i������j���A���쎁����S�N�̑�����ۂ������т͌��݂̍߂����傫���A�ƌ����ƁA

�@��q�͂������ɁA

�@���{�����ɒ����Ȃ����Ē������ƁA�Â������̑卖���͂��߁A���{�ߔN�̍ߋƂ𐔂����āA

�@�c�삪�^�ɔ��Ȃ��Ă���Ȃ�A���R�݂�����i��Ŋ��ʂ�ނ��i�����j�A�y�n�l����ɕԂ��i�[�n�j�A���̒����������ׂ��ł���A�ނ̒��c��ȂȂǂ́A���ꂩ��̘b�ł���A�Ɣ�������B

�@������Q�^��v�ۗ��ʂ��⋭����B

�@����ƎQ�^�㓡�ۓ�Y����N�e���Ɠ����ӌ���Y�قɏq�ׂ�B

�@��c�͂��܂ł����i�炿�j�������Ȃ��B

�@�����ȋ�C�����ꂽ�B

�@�i����̋c�蒆�R���\�i�����₷�j���A�����i�����j�E�������H�i�܂ł̂������j�E���J�i�͂��j�̋c��̎O���ƂȂɂ������₫�͂��߂��B

�@��q�́A���\�炪����͐R�c�����ɂ��ĎU����悤�Ƃ��Ă���ɂ������Ȃ��Ǝ@���āA

�@�u���オ�e�Ղ���ČQ�c���������B

�@���b�͂�낵�����ӂ������ނ��Ę_���ׂ��ł���̂ɁA���ꂷ��Ƃ͉������v�ƌ��߂����B

�@����Œ��\�i�����₷�j��̂�����݂͂����j��ꂽ�B

�@����A���̏�ŁA�c��̎����E�[�n�A���ɔ[�n�����肵�Ă����Ȃ���A�����ɂȂ�Όc�쑤�̔����ŃN�[�f�^�[�݂͂��߂Ɏ��s����ł��낤���Ƃ��A��q�͌������Ă����B

�@�\���낢������x�e�����B���̊Ԃɑ�v�ۂƕ���ł����F���̊≺�����i�ق��ւ����Q�^�j���A�䏊�̉������w�����Ă��鐼���ƂЂ����ɉ�A�ǂ��������̂��Ɩ₤���B

�@�����͂ނ������ɁA

�@�u�Z����{��������Â����Ƃł͂Ȃ����A���̂��Ƃ���q���ɂ��ꑠ�i��v�ہj�ɂ��悭�`���Ă���v

�@�ƌ����������ŗ����������B

�@�����̓`�����Ċ�q�͉��߂Č��ӂ��ł������B

�@�ނ͗e���炪�����܂Ōc��̎����E�[�n�ɔ�����Ȃ�A�V�c�̑O�Ŏh���E�����ƁA�Z�����ӂƂ���ɂ��̂����B

�@�x�e���Ɋ�q�E��v�ۂ��Ȃɂ����S�����C�z���@�����㓡�́A�e����t�ԂɁA����͑ދp�����ق����悢�A�Ɛi�������B

�@�ĊJ��̉�c�͕\�ʂ͂����₩�ɐi�s�����B���_�Ƃ��āA����ƂɂȂ��������c���Ɖz�O���t�Ԃ̂ӂ��肪�A�����A�����Ɍc���K�ˁA�ނ������I�Ɏ����E�[�n��ɓ��肷��悤�������邱�ƂƂ����B

�@�������Đ[��̓���A���䏊�̉�c�͏I������B

�@����Ōc��̎����E�[�n��肪�������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B

�@�����^�ɉ�������ɂ́A���ǂ͗��N�����O���̒��H�����̐퓬����͂��܂�S���I�ȑ�������K�v�ł������B

�@�������A���䏊�̉�c���A�c��Ɏ����E�[�n������Ƃ������{��������肵�����Ƃł͂��߂āA����������c�삪�S�ʓI�Ɏ����A���{�̌��͂����̍��ꂩ�璩��ɒD�����Ƃ��ł��邵�A�����c�삪�����Ȃ���A���͂œ������邾���̂��ƂƂ����A�V�c�����𖼎��Ƃ��Ɋm�����铹���m�肳�ꂽ�B

�@��c������������̂ɁA��q�̉ʂ����������͌���I�ł������B

�@�@�@3 ���͋ύt�ƌ��d�p�� top

3.1 ��q�ƎO��

�@�V�c�̐V��������������ƁA���łɋ���̊ԂɏW�����Ă������B�˂̕������A�������ɓ������āA�F���˕����ƕ��ԁA�V�����̓����͕����ƂȂ�A���B�̖،ˍF���i�j���ܘY�j�炪�F���̑�v�ۂ�ƕ��ԐV�����̎�����̐����w���҂ƂȂ����B

�@���ŏ\��\�����A�O�������炪�A�l�N�]��̖S������A�����A�O���͑����c���i�����傤�j�ɂȂ����B

�@����Ɠ����ɁA��q���c��ɏ��i�����B

�@�O���͑�b�Ƃ̒��j�Œ��쑸���h�̃��[�_�[�ł������B

�@���v�O�N�i1863�j�����S����́A�͂��߂͎��h�i���������R�����j�̎O�c�K�i�݂����聁�h�{�s�j�ɁA��ɂ͒}���i�������������j�̑��ɕ{�i�������Ӂj�ɂ���A���B����ъe�n�̎u�m�����Ɏ���A�t���Ƃ��ꂽ�S���҂̋�Y�ɑς��A�f���Đߑ����܂����בR�Ƃ��đS���̑����h�\�\�|���h�̎�̂ƂȂ��Ă����B

�@�ƕ��Ƃ����o���Ƃ����A�ނ��V�����ōc���͕ʂƂ��āA�ō��̒n�ʂɂ����͓̂��R�ł������B

�@�O�������ƕ��̒Ⴂ��q���O���Ɠ����ɋc��ɂȂ����̂́A�\�́E�o������݂ē��R�ł͂��邪�A���B�Ɩ������Ă���O���ƁA�F���Ɩ������Ă����q�Ƃi�ɂ��ė��˂̋ύt��ۂ��Ƃ��A�V���{�̎��͎҂ł����q���g���v�ہE�،˂�ɍl�����ꂽ�̂ł��낤�B |

�O��������

|

�@��q�ƎO���͕��v�N���i1861�`64�j�ɂ͂����Ƃ��[���ɑΗ������B

�@��q���猩��A�O���Ȃǂ͖\�_�ߌ��̖V�����ɂ����Ȃ����A�O���Ɍ��킹��A��q�͕��Ƃƒʖd����@���i����Ԃj�̐e�ʂł���B

�@�O���瑸���h��������x�z����ƁA�^����Ɋ�q��Ǖ������B

�@���̈�N��ɂ͎O�����s��������B

�@���̂��Ƃ𗌖k��孋������q�́A�����C�����Ǝv�������ǂ����͂킩��Ȃ����A������܂����A���炢�ɂ͎v�����ɂ������Ȃ��B

�@�O���͊�q���|���h�ɂȂ����ƕ����Ă��Ȃ��^���Ă����B

�@�y���o�g�̒����T���Y�i�O�c�K�ȗ��̎O���̑��߂̂ЂƂ�j���c���O�N�i1867�j�̏t�Ă̂���A���ɕ{�ŎO���ɁA��q�������܂͐̂̌������̘_�ł͂Ȃ��A����ςȓ|���h�����炱��ƒ�g�����Ɛ������Ƃ���A�O���͂͂��߂́A��q�͛@���i����Ԃj�ŁA���̒�łȂɂ��l���Ă��邩�킩�������̂���Ȃ��A�ƐM�p���Ȃ������B

�@�������A�����₻�̑��̂��̂��A��q�͕ς�����ƔM�S�ɐ������̂ŁA�O�����悤�₭��g����C�ɂȂ����Ƃ����B

�@����ɂِ͈������邪�A�����T���Y���c���O�N�l����\����A���k�Ɋ�q��K�ˁA�u�O���n�ߐF�X���k�v�����A�Ɗ�q�̓��L�ɂ���B

�@���̕��ł́A��q���O���Ƃ̒�g�𒆉��Ɍ����o�����̂��A��������q�ɐ������̂��킩��Ȃ����A�O���E��q���҂̘a���ƒ�g���A���̂��뒆���̖z���Ő��A�������Ƃق܂���������܂��B

�@����͌��Ƃ̊Ԃɂ�����u�F�������v�Ƃ�������B

�@���l���c��Ƃ��Ē���ɕ��ї����Ĉȗ��A�V�c�����̊����͂����Ες�������A�O�����A��q����ꕛ�Ƃ����i�ŁA�������{�̎�ǂɂ����B���҂̊Ԃɂ͂��͂�A���v�N�Ԃ̂悤�ȑΗ��͈�x�������Ȃ������B

�@�O�������B�ƁA��q���F���Ɠ��ɐe���ł��邱�Ƃɂ����͂Ȃ��������A���l�Ƃ��˔��i�͂�j�ƈ�̂ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@�����āA�O���E��q�̌��ƃR���r���A�V������������p�˒u���̂���܂ŁA�����̓���ƈ����ێ�����̂ɑ傫�Ȗ������ʂ����A�V�����̎和�ƂȂ����B

3.2 �����͂̋ύt�ƒ��a���͂���

�@��N�ȏ���V�c�̌��͂܂��͌��Ђ����������A������L���Ă����M���ł���O���ɂƂ��ẮA�������������悤�₭�킢�Ƃ����V�c�̐V�������͂ƌ��Ђ���苭�߂邱�Ƃ��A���̍ő�̊肢�ł���g���ł������B

�@���̎g���B���̂��߂ɂ́A�F�����˂̗͂��Ă͂Ȃ炸�A���������āA��q�E�O�������Ă͂Ȃ炸�A���������삪���̂����ꂩ�ɂ�����肷���Ă͂Ȃ�Ȃ������B

�@�܂��A����𗼔˂����̂��̂ɂ��Ă������Ȃ������B

�@����͂��ׂĂ̎x�z�K���E�K�w�̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����������͋ύt���o�Ƃ��̋ύt��ۂ�r�ł́A��q�͎O�����͂邩�ɂ��̂��ł����B

�@���̂��Ƃ͑O�q�������v��N�i1862�j�̊�q�́u�O����v�ɂ��łɓT�^�I�ɂ�����Ă���B

�@�V�����ɂ������q�̍ő�̋�S�́A���̂悤�ȑ����ʓI�Ȑ��͋ύt��ۂ��Ƃł������B

�@�c���l�N�i�������N�A�ꔪ�Z���j�����Z���A���{�͓���c��Ǔ��̑卆�߂����B

�@���̓��A��q�͒���ɎQ�W�������喼�ɁA�ނ炪���������������������A���܂������̓���R�ɉ������悵�A�̍��A���ėƐH�e���ɑ�����悵�A�ނ炪�ǂ����悤�ƒ���͌c���O��I�ɒǓ�����Ƃ̌��ӂ��������Ȃ���A

�@�����ۂ��ł͓������{�ɂ͑������A����Ƃ��~�����߂Ɍc�삪����ɎӍ߂���悤�����t���i������j�Ɉ����i��������j�����A�c��Ӎ߂̎��������ĂA�c��̐����Ɠ���Ƃ̑�����ۏႷ��A�Ɩ��Ă���B

�@���̒i�K�ł͐������v�ۂ́A�c���ؕ��ɂ܂Œǂ��l�߂�A�Ê��@�{�i��������݂̂⁁�ƖΏ��R����̘a�{�̍��j�Ƃ����ǂ����i�c��j�ɖ�������Ȃ�e�͂��Ȃ��A�ƌ����Ă������A��q�͂��̂Ƃ���A�V�c�̉��ɋ��x�z�҂Ƃ����a���邱�Ƃ��߂����Ă����B

�@�]�ˊJ���A���R�����k���ː����Ɉڂ����i�K�ŁA�Z���A��q�́A�ގ��g����O�i�Ђ�����E���茧�j�̍���E�呺��˂̕��𗦂��ď����i���傤�Ȃ����R�`���j�˒Ǔ��ɏo�w���邱�Ƃ��c���i�����傤�j�̓瓇�����i����ˎ�j�E���R���\�i�����₷�j��ɂ͂���A���̎^���Ē���Ɋ肢�o�A��\�O���ɋ����ꂽ�B

�@�ނ����������̂́A���k���˂́A�������Â͎F���̎��ӂɏo����̂ŁA�F���������͓̂V�c�ւ̒��`�ɂȂ�Ǝ咣���ĐV���{�ɒ�R���Ă��邩��A���Ƃ̊�q�����ɂȂ�F���ȊO�̔˕��Ő�������̂��L�����Ƃ����̂����A����͕\�����̂��ƂŁA���k�����̌����F���ɏW�������Ȃ��Ƃ̐[�d���������B

�@�i�����A��q�͓��k�V���R���i�����Ƃ��j�Ƃ��ďo�����邱�ƂɂȂ������A���̂܂���ɁA�،˂��]�˂���A�����āA��q�����{���o�ĊO�����邱�Ƃɔ����A���͋v�䌚�ʁi���������݂��j�ɑ������j�B

�@��O������i�ӂ�������O�˂Ƃ����j�́A����܂ŎF���͂��Ƃ��y���ˁE���|�i�����j�˂قǂ̂͂��炫�����Ă��Ȃ����A���̔˂��V�������ɐ��͂�L���A�F���y��ƕ����ׂ�����悤�ɂȂ�̂́A���̔˂ɐl�ނ��������߂݂̂ł͂Ȃ��A�V�������F���ɂ�����肷���Ȃ��悤�ɂƂ́A��q�̔z���������Ă����B

�@������N�i1869�j�̖��ɂ́A���{�͎O���E��b������ΎA���̉��̕��i�̑�[���́A��q�E���厛�����i�����o�g�j�E�瓇�����i��O�ˎ�j�̎O�l�A��������q����ꕛ�ł���B

�@���̎��̎Q�c�́A���B�ˏo�g�̑O���ꐽ�i���������j�ƍL��^�b�i���˂��݁j�A��O�ˏo�g�̕�����b�i�������܂Ȃ˂��݁j�A����юF���ˏo�g�̑�v�ۂł���B

�@���N�ɂ͒��B�̖،ˁA��O�̑�G�d�M�A�y���̍֓����s�i�Ƃ��䂫�j�ƍ��X�؍��s�i�����䂫�j���Q�c�ɉ���邪�A�F������͐V�����Q�c�ɂȂ������̂͂Ȃ��B

�@����́A���������Ëv�����A����͈Ⴄ����������V���{�ɔ��ŁA�ǂ����Ă��������{�ɓ��낤�Ƃ��Ȃ�����ł������B

�@�������A����ł͎F���ƒ��B�Ԃ̃o�����X����юF���Ɣ�O�E�y�����̑��Ƃ̃o�����X�����܂�ɂ�����A�������{����߂�Ɗ�q��O���E�،ˁE��v�ۂ͍l�����B

�@�����ŁA�����O�N�����痂�N���߂ɂ����āA��q���g�����g�ƂȂ��āA���Ëv���Ɛ��������𒆉����{�֏o�d�����邽�߂Ɏ������֍s�����B

�@���̍ۂɂ��A�F���ˎ啃�q�����ւ̒��g�ł͒��B�ˎ�Ƃ̃o�����X���Ƃ�Ȃ�����A��q���g�͒��B�ɂ���������Ă䂭�A�Ƃ����C�̔z��悤�ł���B

�@�v���͂���ł��a�Ə̂��Ē����ɂ͏o�Ȃ��������A�����͏��m�����B

�@�݂̂Ȃ炸�A�F���y�O�˂��琸�����킹�Ĉꖜ�l�𒆉��ɂ��������A���������̓V�c�́u��e���i��������j�v�Ƃ��邱�Ƃ��Ă��āA��q����낱�����B�i�����ɂ͒�����u��V����v�Ƃ����Ǝ��̎v�f���������j

�@���̌�e���͖����l�N�O����������A���{���p�˒u����f�s���邤����|�ƂȂ����B

3.3 ���ؘ_��

�@�x�z�K���̏����͂̋ύt�ƒ��a�ɋ�S�����q�́A��ʂł́A���̊�{��������̂��߂ɔ��Δh�Ɠ����Ƃ��́A���䏊�̉�c�ɂ݂��悤�ɍ��B�ʒf�i������������j�ł���ƂƂ��ɁA�K�v�Ȃ�ǂ�Ȍ��d�p���������ėp�����B

�@�����Z�N�i1873�j�̐��ؘ_���ӂ̏ꍇ�͂��̓T�^�ł���B

�@�������N�A���R�����k���˂肵����A����ɗp�������˕��̐����������̂ŁA�،ˍF��͂���N�N���ɗp���Ă��̐������O�ɂ��炻���Ƃ����B

�@��q������Ɏ^�������B

�@���ꂩ�疾���l�N�\�ꌎ�A��q���S����g�A�،ˁE��v�ۂ炪���g�ƂȂ��āA�A�����J����щ��B�����ɏo������܂ŁA�،˂Ɗ�q�����S�ƂȂ��āA���N�o���̋@��ƌ�����{�����߂Ă����B

�@��q�炪���璆�̐��{�́A������b�i�����傤��������j���O����Ђ��Â��O�������i���˂Ƃ݁j�A���E�E��b�Ƒ�[���i�����Ȃ���j�͂��Ȃ��A�Q�c�̕M���͐��������ŁA�_�ޏ��琼���h���Q�c�̑��������߁A�����Z�N�����\�����A�����N�ɑ�g�Ƃ��Ĕh�����邱�Ƃ����肵���B

�@���̑�g�͂����̑�g�ł͂Ȃ��A���{�����N�N���̐푈�����邫�����������邽�߂̒����ɍs����g�ł���B

�@�O���b�͐��Ƃ������Ƃ̑��S�ɂ������厖���A��q�̗��璆�Ɍ��肷�邱�Ƃɔ��ŁA��q��g���܂��Ȃ��A�����邩��A����܂Ō���������������Ƌ�S�������A�Ƃ��Ƃ������ɂ�����ꂽ�B

�@�������ĎO���́A�\�����̌���𗂏\�����A�����ɔ������̓V�c�ɕ��A���̍ى��B

�@�������A���߂͊�q��g�̋A����Ƃ����B

�@���̂Ƃ����łɕ��g�̑�v�ۂƖ،˂͋A�����Ă���A�ӂ���Ƃ����ɂ͑唽�ł���Ȃ���A���{�ɏo���Đ�����Ƒ������Ƃ͂����A��q�̋A����҂��Ă�������ɐ��ؘ_����Ƃ������h�ӂ��悤�Ƃ��Ă����B

�@���ؘ_�̎҂ł���،˂����܂���ɐ�Δ�����̂́A�����̂��̂ɔ��ł͂Ȃ��A����������̎v�z�E����ɑS�ʓI�ɔ��ł���������ł���B

�@�����Z�N�̐��ؘ_���́A�،ˁE��v�ہE��q��̊����ƍ٘H���Ɛ����̎m���ƍ٘H���Ƃ́A���Ƃ̊�{�������߂��鍪�{�I�Η������̍���ɂ������B

�@�㌎�\�O���A��q���A�������B��q�͎O���Ƙb�������āA���ؘ_�����������������̏�Ō��߂��B

�@��v�ۂƖ،˂͉��B���s������[���ɑΗ����A�A������݂��Ɉ��A�����Ȃ��Ȃ��Ă������A��q�͂܂����̂ӂ����a���������̂��͂��߁A�e���ʂɊ����ɂ͂��炫�����āA���ؔ��Δh�̌������ł߂��B

�@�O���ɂ́A������������Ñ����Ă��A���ؔ��Δh�ɗL���ȑԐ����ł���܂ŁA�t�c�̊J�Â��Ȃ�̂��̂ƌ������������Ĉ������������B

�@�\���\�l���ɂ悤�₭�t�c�͊J���ꂽ�B

�@���ؔh�́A�����E�_�E�㓡�ۓ�Y�E�]���V���E������b�i�������܂��˂��݁j�̌Q�c�A���Δh�͊�q�E��b�Ƒ�v�ہE�،��i���ȁj�E��G�d�M�E��؋��C�i�����������Ƃ��j�̎l�Q�c�A�O����b�i�����傤��������j�͊�q�Ɠ��S�ł���B

�@���̓��͎�Ƃ��Ċ�q�����Θ_���q�ׂ��B

�@�ނ́A�����̂��̂̂悵���������A���܊����i����ӂƁj�Ń��V�A�������{�l�����������{�̌�����Ƃ��Ă��邪�A�������߂����邱�Ƃ��A���������Ƃ����_�ł́A�Ȃɂ����挈�ł���A���͂��̌�̂��Ƃ��Ƃ������Ƃ���Ƃ��Ę_�����B

�@����ɑ��ẮA�����i�O�����j���甽�_������A�_��́A�������g�͂��łɌ�ى����Ă��邱�Ƃ�����A���܂���_�c����K�v�͂Ȃ��A�����葱����A��q��g�̋A����҂��Ă����������ƌ����B

�@�t�c�͗��\�ܓ����Â���ꂽ�B

�@�����͂����炭��p�I�ȍl�����炾�낤���A���̓��͌��Ȃ��Ă���B

�@���̓��A��v�ۂ����H���R�Ɛ���s�Ƃ��闝�R���������������B

�@���{�̍�����Ԃ͖c��ȊO������ċ������Ă���B

�@���܁A�����O����������̔�p�ɑς����A�܂�͍����ɏd�ł��ۂ��͂��Ȃ����A�����͂��łɕ��S�̉ߏd�ɋꂵ�݁A������Ƃ���ňꝄ�i�������j�\�����������Ă���B

�@�i���ہA�����܁A�Z�̗��N�͔_���\���͖��{�̓|��O������͂����������j

�@���̂����d�ł��ۂ�����A�ǂ̂悤�ȑ嗐�ɂȂ邱�Ƃ��A���܂͐�ɑΊO�푈���������ׂ��ł͂Ȃ��B���ꂪ��v�ۂ̂����Ƃ��͐������_�ł���B

�@���ؔh�͂���ɔ����i�͂�ς��j�ł��Ȃ��������A�_�E�����i�������܁j�́A�����̌����݂ɔC���Ȃ��ƁA�����͐��{������A�߉q���i���̂��ւ�����̌�e���j�Ǝm���̔����������邾�낤�Ƃق̂߂������B

�@���ۂ��̊댯�͂���߂đ傫�������B

�@�����͖������`�l�N�̖،˂�̐��ؘ_�ɂ́A���ꂪ�m�����͂��O���ɗp���Ď�߂�����ł���Ƃ��ċ��������Ă����̂ɁA���ܐ����𓊂��o���Ă����N�����A�ǂ��ł��푈�ɂ����������Ƃ���̂́A�ނ̗�����߉q�����A���������̂ق����{�̌n���I�Ȕ��m���I����ɔ����āA�قƂ�ǖ\�������O�ɂ���̂�S�ɂ�������ł������B

�@�ނ́A�߉q����\�������ēV�c�̑��Ƃ��邱�Ƃ������B��̍�́A������O���ɗp���ĐV���Ȏ蕿�����Ă�����͂��Ȃ��ƍl�����B

�@����ɐ����́A���؏����̕Ԃ����Ŏm���̌R���ƍِ��������Ă悤�Ƃ��Ă����B

�@����䂦�A�������ܐ����̈ӌ���������Ȃ���A�ނ͒��������ł��낤�A���̂Ƃ��߉q����s���m��������͂͂ǂ��ɂ��Ȃ��Ȃ�A�ނ�͖\�����������ł��낤�B

3.4 �{�쐭���̌��d�p��

�@�߉q�������̂��ǂ��ɁA�O���͓��h�����B

�@�ނ͉�c�̋x�e��邵�A���̊ԂɊ�q�Ƒ��k�����B

�@��q�������̌����݂ǂ��肷��ق�����܂��ƍl�����B

�@������ĊJ�t�c�̌��_�Ƃ��A�Ȃ��\�����ɂ�����x�t�c���J���Ċm�F���A�V�c�̍ى������邱�ƂƂ����B

�@�\�����̊t�c�ɂ́A��q�͂킴�ƌ��Ȃ����B

�@�،ˁE��v�ہE��G�E��̎l�Q�c�͎��\���o���Ă���B

�@�o�Ȃ͎O���b�Ɛ����琪�ؔh�Q�c�����ł���B

�@�����͐����܂��ĎO���ɁA������t����Ɣ��邪�A�O���́A��q���Q������܂ł������������t��҂��Ăق����ƌ����B

�@�������������Ȃ��A��������̗P�\��F�߂��B

�@�����h�Ƒ�v�ہE�،˔h�̂ǂ�������ĂĂ��A���������{������A���{�͕���̊�@�ɕm�i�Ђ�j����B

�@���݂ɂȂ����O���́A�\�����̖�ʂ��v���Y�݁A�\�����̒����A�ɂ킩�ɔ]�a�����̂ŁA�Q�����ď�t���邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ����Ƃ����B

�@���̔]�a���{�����ǂ����́A�͂Ȃ͂��^�킵���B

�@���Ԃ��q�E��v�۔h�̓���m�b�ł��낤�B

�@���̓�����A��q�͓��厛�{�����i���Ȃ����傤�j�ƁA��v�ۂ͋g���i�悵���j�{�������Ɩ��c�����炵���B

�@�����h���Q�����ď�t���悤�Ƃ��Ă��V�c�ɉ�킹�Ȃ��i�������A��q��Վ�������b�㗝�Ƃ��钺�����o�����悤�Ƃ����̂ł���B

�@��\���A�V�c�͎O��@�ɕa�C���������A���Ŋ�q�@�ɍs���A��q����b�㗝�ɔC�������B

�@��q�E��v�ۂ��|���̂Ƃ��ɑ̓������u���i���傭�j�v�i�V�c�j�������ăN�[�f�^�[�������ł���B

�@�����h�̓A�����A�����ƌ��Ă������Ŏ肪�o���Ȃ��B

�@��\����A�����E�_�E�]���E����������������Ċ�q��K���A�����t�c�������t����Ɣ���ƁA��q�́A�u�]�͎O�����ł͂Ȃ��A�]�ɂ͗]�̍l��������v�Ƃ��ς˂��B

�@�������ė���\�O���A��q�͊t�c���莖���Ƃ͔��ɁA���ؕs�A������g�̔h���͖��p�ł���Ƃ̎�������t���A������ى��Ă�������B

�@�����h�Ƃ��̐��ؘ_���A��q�͂������ĕ��ӂ����B

�@����͕��͂����������Ȃ����N�[�f�^�[�ł���B

�@���d�p���ɂ������{�쐭���Ɗ�q�̖ʖڂ��������Ă���B

�@�@�@4 �V�c�̐�Ό��̂��߂� top

4.1 ����̐i�W�ɒx��͂��߂�

�@�{��N�[�f�^�[�̒B�l�ł���A�x�z�K�����̏����͂̋ύt��ۂ��Ă��̏�ɓV�c�������ł߂Ă�����q�ł͂��邪�A���\�̑喼����Ƃ̑啔���𐭌����炵�߂����A�ȑO�̂悤�Ɂu����v�Ƃ������̂ł͂Ȃ�ƂȂ��������o�Ȃ��悤�ȁA�����ꐧ�̓����@�\������ɂł�������A��e���̖��̂��Ƃɐ��{�����̓��{�����ł͍ŋ��̌R�������悤�ɂȂ��Ă���ƁA���ꂩ���̓V�c�����̋����́A��q�̋{�쐭���Z�p�ł͊Ԃɍ���Ȃ��Ȃ����B

|

��q����M�u�p�˒u���䔭�\�m����v��

���z���O�Ɋ�q�́A�p�˒u����ɗ\�z����鍬���ɑ��Ă̑���o�����B��q����֕ۑ���B

|

�@�����l�N�i1871�j�������p�˒u���i�͂��͂���j�̂��������A����������Ă���B

�@�l�N�Z���A�،˂���q�ɁA���̍ۂ�������ɔp�˂�f�s���ׂ��ł���Ɛ����ƁA��q�͗�ɂ���Đ��͋ύt�I�ȍl������A�L�͑喼�A���ɓ��Ëv���̔�������āA��������Ԃ����B

�@�ނ́A�F���y�O�˂���˂Ɠ��l�ɔp�~����A�O�˂͒�������ނł��낤���A����ƂĎO�˂�ʈ����ɂ��ł��Ȃ�����A�u�V�����σm���i������j���ۃ`�Q���ȃe�p�˃X�x�V�v�ƌ������B

�@�،˂͂������낱�Ȃ������B

�@���ꂩ��́A��q�ɂ͂Ȃ�̑��k�������A�����E�،ˁE��v�ۂ�Ŕp�˂̌v����˂����B

�@�����\����A������͂��悢��p�˒f�s�Ƃ����O�X���A�����E��v�ہE�،˂́A�O���E��b�ɂ����͔p�˒f�s�̂��Ƃ��悭�ł������āA�O���E��b���V�c�̍ى������A���̌�ł͂��߂Ċ�q��[���ɍ�����Ƃ������ƂɁA��������͌��߂����A

�@�،˂��l�������āA��q���p�˂Ɍ����I�ɔ��Ƃ����̂ł͂Ȃ�����A�ނ������O�ɐ������悤�Ɖ��߂Č����������B

�@�����ŁA��v�ۂ���q�ɒf�s�̂��Ƃ�ł�������ƁA��q�́A

�@�u�����ӊO�̑�ϊv�ڔ��A���x�Ɛ\���܂ł��Ȃ��ǂ��A�T���i�낤���j�v�Ƃ��낽�����B

�@�|���ɂ���ϊv���A��ꕛ�̊�q�����Ԃ�̂����܂킸�A�Q�c�����̊Ԃ����Ō��肳��A��q�ɂ͎���̒ʒm�ł��܂��ꂻ���������Ƃ������Ƃ́A��q�͂��͂��{�����̎w���I�n�ʂɂȂ��̂͂��Ƃ��A����ɎQ�������߂��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�@�����ʂ̖ʂ��炢���A��q�͓V�c�����̋}���ȑO�i�ɏ\���ɕ��������킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B

�@������،ˁE��v�ۂ͔ˎm���͂������āA�ˎ������Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A��q�ɂ͂��������ŗL�̊�Ղ��Ȃ��B

�@�V�c�̌��Ђƍ������E�������ނ̎x���ł���̂ŁA���N�\�������œ��Ëv���ɁA�ŐЕ���i�͂��ق�����j�ȗ����{���ˎ�̌��͂���߂鐭����Ƃ��Ă������Ƃ����т������ꂽ���Ƃ����ɂ��т���āA�ˎ�̗͂��傫�������āA���͂�ނ�ɂ͑�O�I��b���Ȃ����Ƃ������Ȃ��B

�@������A�p�˂��S�O�i���イ����j�����B

�@�܂������Z�N�̐��ؘ_���ł́A�������߉q���i���̂��ւ��j�Ǝm���K���ɂ�����Ȑ��͂��肪��q��O���̖ڂ��A���������N�푈�Ȃǂ��͂��߂���A�ǂ�Ȃɐl�����ꂵ�ނ��A���̂͂Ăɐl���͓V�c���������ꂩ��낤������ɂ�����ł��낤�A�Ƃ������Ƃ������Ȃ��B

�@��v�ۂ�،˂ɂ͂��ꂪ�����邩��A���Ƃ��m�������̊댯��`���Ă��A���̂Ƃ��̐����h�ƑË�����]�n�͂܂������Ȃ������B

�@���A��q��O���͎m������������đË����悤�Ƃ����B

�@���ؘ_���̌�́A��v�ۂ���q���d�����Ȃ��Ȃ����B

�@�����h�ǂ����Ƃ��ɂ͋��͂����،˂Ƒ�v�ۂ̒����A���̌�ł͂܂��Ђǂ������Ȃ����B

�@��v�ۂ炪�A���삵�������h�̔������O�ɂ��炷���߂ɖ������N�t�A��p�����������Ƃ��A�،˂̑�v�ۂɑ���ő�̕s���ƂȂ��āA�،˂͎l���A�Q�c���������̎��\���o���ĉ��삵���i���߂͌܌��j�B

�@��v�ے��S�̐��{�͌Ǘ������B

�@�����Ŋ�q�E��b���l�����̂́A���Ëv���𐭕{�Ɉ��������čL�͂ȕێ�h�𐭕{�̖����ɂ��邱�Ƃł���B

�@��q�͂�����掵�N�ꌎ�A���ؔh�̎m���ɏP������Ċ낤�������i���̂��j�E���������A���̑̌�����ނ́A�ێ�h��\�̓��Â𐭕{�ɓ���āA��̂��Ƃ����͋ύt�ɂ�������͂��낤�ƍl�������̂�������Ȃ��B

�@�v���́A��v�ۈꑠ�i���ʁj�Ȃǂ͎����̋��b�ł���A�������Ђ����Ăč����̏o���̓����J���Ă�����̂ɁA���V�Ȍ�͐��{�̑劯�ƂȂ��āA���Ƃ��ƂɎ��������喼�̒n�ʂ𗎂Ƃ��Ă����A����Ȃ��̂Ǝ��������Ȃł�����̂��ƌ����āA�e�Ղɐ��{�ɓ��낤�Ƃ͂��Ȃ��B

�@�������q�����ǂ��āA�܌��A�E��b������ʂ̍���b�ɂ��āA�悤�₭���{�ɓ����Ă�������B |

���ؘ_��̐��{�w�e�@����7�N�Łw�����^�x���B

�E����2�ԖځA���Ëv��������b�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ӁB

|

�@���������Â̂悤�Ȓ��ێ甽��������b�ɂ����Ƃ���ŁA���{�̒n�ʂ�����������肷��͂����Ȃ��B

�@���ɁA���Â̏����������t�]���߂����ӌ��ɐ��{�͔Y�܂����݂̂ł���B

�@��q�̓��ӂ̐l�����o���A���͂⎞��ɂ�����Ă��܂����B

�@���{�����肳����ɂ́A�،ˁE�����E�_�𐭕{�ɕ��A������̂��ŏ�ł���B

�@�����Ŗ،˂̌�y�̈��]��_�̑��߂̎��R��`�ҌÑ��i������j�Ȃǂ��z�����āA�������N�A���ŁA�،ˁE�_�E��v�ۂ̎O�l�����R�����������悤�Ȍ`���Ƃ��ĉ�����B

�@���̐ȂŁA�������@�𐧒肵�A���@�E�i�@�E�s���̎O���������A�c���݂���������Ƃ邱�ƂɁA�O�l�������I�Ɉ�v���A�،˂��܂��O�������Q�c�ɕ��E���A�\����A�_�����E�����B

�@��v�ۂ͂��̂��Ƃɂ��āA���O�Ɋ�q�ɂȂɂ����k���邱�Ƃ͂Ȃ��A�A������ނ̂ق�����͕͂��Ȃ������B

�@��q�͕s���ɂȂ��đ�v�ۂɁA����c�̓��e���������₤���B

�@��c���������������߂����Ƃ������Ƃ���q�͂�낱���A����ɂ��đ�v�ۂ��Ȃ���ƁA��v�ۂ́A

�@�u���̂��т̂��Ƃ́A�����͂ЂƂ��ӌ����q�ׂ��A�����،ˎ��̂��Ƃɂ��āA�Ȃɂ��Ƃ��ق��ď]���������ł���B

�@����䂦�A���̂悵�����A�������t���ɂ������ł��Ȃ��v |

�ƁA���������l�����n���i�����j�ɂ����ԓ��ł���B

�@��q��

�@�u�⊶�j���i���j�w�Y�g��i�����ǁj���A�����j���j���X�A���i�����j�كX���m�O���L�i���v

�ƁA���̊o�������ɏ����Ă���B

�@�l���\�l���ɂ́A����c�̐\�����킹�ɂ��O�������ւ̑����Ƃ��āA���V�@�i����낤���@�ߐR�c�@�ցj�E��R�@�i�������i�@�@�ցj���݂���ꂽ�B

�@�i�������A���̗��@�Ƃ������������{�̂Ȃ��ɂ���@�ւŁA���ꂩ��Ɨ��������̂ł͂Ȃ��j

�@���̍ۂُ̏��ɂ́A�u�Q���j���Ɨ����m�������e�v�邱�Ƃ���Ă����B

�@��q�͂���ɂ͑唽���ł������B

�@����́u�����ヒ��i�Ȃ݁j�X�������J�N�v���̂��Ɣނ͂��₵���������A�ނ̈ӌ��Ȃǂ́A��v�ہE�،ˁE�_��͋C�ɂ��Ƃ߂Ȃ������B

�@��q�͂�肫��Ȃ��Ȃ��āA��\�ܓ��ɂ͉E��b�̎��\���o�����B

�@���N��p�N���ɂ��āA�傫�Ȏ��s���������ӔC���Ƃ�Ƃ����̂����̕\�ʂ̗��R�ł��邪�A�{���́A��v�ہE�،ˁE�_�̘A�������ɑ���ʓ��Ăł������B���\�͗\�������Ƃ���p�����ꂽ�B

4.2 �،ˁE��v�ہE��q�̌����_

�@��v�ۂ��،˂��A�������Đ^�̗�����`�҂ł͂Ȃ������B

�@���{�劯�̂Ȃ��ł͂����Ƃ��i���I�Ǝ����Ƃ��ɋ����،˂ł��A

�@�u�����̑�@�̓f�X�|�`�b�N�i�ꐧ�j�ɂ���Ȃ��Ă͑������\���܂����i����ɂ͋��Ă���j�v

�ƌ�y�̈ɓ������ɋ����Ă���B

�@�_�͂��łɖ���c�@�ݗ����������Ă������A�ނ��ǂ̂Ă��Ǘ����������킩���Ă������͉������B

�@�������A�ނ�́A�����̈ӌ����Ȃ�炩�̌`�Ő��{�ɋz���グ�鑕�u������Ȃ���A�V�c�f�X�|�`�b�N�̌��͂����肵�Ȃ����Ƃ�����Ă����B

�@�،˂͉��B�e�����ɁA�|�[�����h�̖S���̌������ꐧ�����ɂ���A�v���V���i�鐭�h�C�c�j�̋��������͂Ȓ鐭�Ɨ������̌����ɂ��Ƌ������āA���{�ɂ����������s�Ȃ����Ƃ��߂����悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@��v�ۂ��܂����ė��s�Ŋw�ԂƂ��낪�������B

�@���ؔh�ӂ�����̖����Z�N�i1873�j�\�ꌎ�A��v�ۂ́A������_���A�u���吭���v�Ɓu�N�吭���v���r���āA���吭���͓V���������ĂЂƂ�̎����Ƃ����A�L�����ƑS�̗̂��v���͂���A�u���j�V���m�{�R������X�����m�v�ƌ����A�l�������Ƃ̎�l�ł��鐭���̐����Ȃ��Ƃ����F���Ă���B

�@�������A���{�̕����͒Ⴂ���炻��͎��s�ł��Ȃ��A���{�ł́u�N�������v���悢�A�ƌ����B

�@���ꂷ����ނ͏����̂��ƂƂ��Ă������A���̂悤�ȑQ�i�h�̑�v�ۂɂƂ��Ă��A���N�ُ̏��ɂ͂������ّ̈����Ȃ������B

�@��q�͖،ˁE��v�ۂƓ������s����A�������ɂ��ĂȂɂ����w�悤�Ȃ��Ƃ����͂Ȃ��B

�@�ނ͂����v���V����V�A�̍c��̈А��P���̂����āA�V�c�����̂悤�ɂ������Ǝv�������ł������B

�@��q�ɂ��u�c���@�v��݂����������B

�@�������A�������N�ꌎ�́u���̌���v�̈ӌ������ɏq�ׂĂ���B

�@����ɂ��A������n�̓V�q����ɍ݂�A���b�͉��ɍ݂�A�u�N�b�̓��A�㉺�̕����łɒ�܂�Ė��Õs�ՂȂ�͉䂪�����̑̂Ȃ�v�A���́u���́v�Ɋ�Â��āu���́v�����Ă��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�������āA���Ƃ����V�q�E���������Ȃ��Ă����Ƃ�ێ�����ɂ��鐧�x���m�����˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̐��x�̈ꕔ�Ƃ��āu�c���@�v��݂���B

�@����́A�������āu���Ċe���m�����͕�X���v�̂ł͂Ȃ��A���{�ł͌��_���Ƃ邱�Ƃ͐_��ɂ͂��܂�̂ŁA���̓`�����p���̂ł���A�ƌ����B

�@���ꂾ���ł͂ǂ�ȋc���@���킩��Ȃ����A����́A���̂Ƃ����{�����c����݂��A���˂�����c�l���o���āA���{�̎���ɓ����A�܂����{�Ɉӌ����q�ׂ�@�ւ����낤�Ƃ��Ă������Ƃ��A���͂ɂ��������̂��̂ł��낤�B

�@�s���E�i�@�ƕ��ԗ��@�{�Ƃ��Ă̋c���@�Ƃ����l�����ł͑S�R�Ȃ����A���̖G���i�ق����j�ł������Ȃ��B

�@�����O�N�����ɂ��A��q�́u���̏����A���̊m���v�̈ӌ������o���Ă��邪�A��������Ɂu�_���ɂ�薜����n�̓V�q��������̍��́v�����{�ɂ����A�{���̊�b���m������A�ƌ����B

�@���̎{����ɂ́A�ނ������W�����u�����Ă��邱�Ƃ��͂�����o�Ă��邪�A���͂�u�c���@�v�₻��ɗނ���@�ւ͑S�R�l�����Ă��Ȃ��B

�@�����Ă��ܖ������N�ɂ́A��q�͖،˂��v�ۂĂ��ǂ̊O���I������`�����܂����ł͂Ȃ������͍s�Ȃ��Ƃ����̂ɂ��A�ϋɓI�ɔ�������̂ƂȂ����B

�@��q�̂��̌�̐��U�́A������ł́A�ނ̂�����u���́v�����A�������b�ɂ����A�u���́v�����āA�V�c�̐�ΐꐧ���͂�s���̂��̂Ƃ������ƂɏW�����ꂽ�B

�@����ƂƂ��ɁA�c�������Љ�I�Ȕ˕��i�͂�����_���ƕ��j�Ƃ��āA�������i�����j����ё喼�̉ؑ��i�������j�����W���A���̑��M�ȎЉ�I�n�ʂ����A���{�Ɛ��������コ���鎖�Ƃɗ͂����������B

�@�܂��A�����c���̔˕������߂�Ƃ����ړI����A��q�͎m���ɐ��Ƃ�^���Ă��̍�����h�~���������Ƃ�悤�A���{�ɂ����Ό��������B

4.3 ���R�����h�Ƃ̓���

�@�����\�N�i1877�j�A����푈�ŁA�s���m���̕��������͍ŏI�I�ɔs�k������ꂽ�B

�@���̌�ɓV�c�̊����ꐧ���{���Ό����˂Ȃ�Ȃ������̂́A���R�����^���ł���B

�@�������N�A�_�ޏ��炪����c���ݗ�������Ƃ��́A����͂܂������̎m���C���e���̐��_�[���^���ɂƂǂ܂�A��O�Ƃ̌��т��͏������Ȃ������B

�@�₪�Đ���푈���o�Ď��R�����^���́A�L�͂Ȏ���_���̒n�d�y���̓����ƌ��т����A�����I�ȉ^���ɔ��W�����B

�@����́A���ǂ̘g�������Ė����`�v���^���̐��������тĂ����B

�@�����\�O�N�O���A������������n���̑��J���ꂽ���A�����ɂ͓�{��\��������]�l���\����S�\�l�����Q�������B

�@���̔�������ɊJ���ꂽ����������ɂ́A�������͖��\���l�ɂȂ��Ă����B

�@���́A����܂Ő��{�ɂ�����ӌ������o���Ă����肵�Ă��Ȃ�̌��ʂ��Ȃ��������Ƃ�������݁A���Ƃ��Ɛl���̂��̂ł���킪���ɐl���̍�����J�݂���̂ɁA���{�ɂ��肢���邱�Ƃ͂Ȃ��A�l���̎��͂ɂ���č�����Ƃ邱�Ƃ����c�����B

�@���̑����@��ɁA���R�����̎�`�������S�ʂɎ������邽�߂̐��}�u���R�}�v���������鏀�������ꂽ�B

�@����܂ł̎��R�����^���̍j�̂Ȃǂɂ͕K���A�������m�����邱�Ƃōc���̔ɉh�A���Ƃ̕x���̊������Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ����������A���̎��R�}������̖���́A�c���̕����͂��������Ȃ��Ȃ�A���{�l���̎��R�̊g�[�ƌ����̐L���A���̐i���Ɛl���̍K���̑���A�S�����̕��������A�u�P���Ȃ闧�����́v�̎����݂̂��������Ă����B

�@��q������������ĐS�����Ƃ܂肻���Ȃ��Ƃł���B |

�u��q����t�āv

����13�N�A��q�͍ēx�u�����v�̏C���Ăɑ��Ĉًc��\�����Ă��B

��q����֕ۑ���B

|

�@���Ԃ̊v���I�ȉ^���́A���{��b�����ɂ����܂��܂̉e����^�����B

�@���̂Ƃ��،˂���v�ۂ����łɍݐ������A�O����b�E�L����{����b�E��q�E��b�̉��ɁA��G�d�M�Ƒ�v�ۂ̌�p�҂����C����ɓ����������ї����Ă����B

�@�����o�g�ŎF���̑�v�ۂɏd�p���ꂽ�ɓ������̂܂��ɂ́A�F���o�g�҂����W���Ă����B

�@�O���E��q�͂��͂�{���̎����͂Ȃ����A�ɓ����x�����Ă����B

�@��G�͌Ǘ����Ă����B

�@�������A��G�͔ނ̉��ɃC�M���X���w�A��̐V�m�������W���A�����ȉ��ǎ�`�I�Ȏ��R�����h���琬���A����𗊂݂ɂ��Ĉɓ��ƑR�����B

�@��G�ȊO�̏��Q�c�́A�����^���͓O��I�ɒe������A����͔F�߂Ȃ��A������J���Ƃ��Ă������̂��ƁA�Ƃ���ӌ��ł���A��G�͌N�������̗���Ō��@�Ƌc��𑁊��ɂ��邱�Ƃ��咣���Ă����B

�@�����\�l�N�����A�F���o�g�҂����������鐭�{���A�k�C���J��g�̊��L�����F���n�̐����ɂ������R�ŕ����������B

�@���̎������A��G�h�̐V�����\�I���A�F���˔��U���̐��_�������߂��B

�@���̂��Ƃ���A��G�Ƒ��̎Q�c�����Ƃ̑Η��͋}���ɂ����܂����B

�@�\���A��q�ƈɓ����擪�ɗ����đ�G�𐭕{����Ǖ������B

�@����Ɠ����ɐ��{�̑t���ɂ��A����𗈂閾����\�O�N�ɊJ���A���̂��߂̌��@�͓V�c�݂����炪���肷��A����ł��Ȃ����}�𑈂��A���������������̂͏�������A�Ƃ����ُ����o���ꂽ�B

�@���ُ̏����z�́A�ɓ��̑��߂ŁA�����͊�q�̌��@�w���t�ł��������t���L�����B�i���킵�j�̔��Ăł������B

�@�ނ͌��݂̖����^���̂����܂����������ɂ́A���������ُ����o���ق��ɂ͂Ȃ��A�Ɣ��f�����B

�@�e�����������邾���ł͂���������Ȃ��B

�@���ُ̏��́A�}�i�h�������Ȃ��Ă������h�𐭕{�ɕ���������ł��낤�B

�@����ɂ��}�i�h�Ɖ����h���A�}�i�h���Ǘ������ēO��I�ɒe������悢�A�Ƃ����̂ł������B

�@�����Z�p�Ƃ��Ă݂͂��ƂȂ��̂ł���B

4.4 �Ō�̓��B�_

�@���ɒ��J�ɋ��炳��āA��q���A�Ȃɂ��Ȃ�ł��l���Q�����͍��̂ɔ�����Ƃ͌���Ȃ��Ȃ����B

�@���̔��Ăɂ��O�L�ُ̏�����q���F�߂�������Ȃ��Ȃ����B

�@���̂����ނ́A�������肳���ׂ����@�̑匴�����A�͂�����ނ̌������̂̊�b�̏�ɂ������Ă邱�Ƃ��咣�����B

�@���̐��E�����v���V���i�鐭�h�C�c�j�̔������@�w�҃��G�X�����ƈ��̈ӌ����āA��q�́A���@��

�@�܂����ɕK���V�c�����肵�Đl���ɉ�������邱�ƁA

�@���ɓV�c�̍��Ɠ������m�ɂ��邱�ƁA

�@���̂ق��V�c�̑匠���ő���ɂ��A�c��̌������ŏ����ɂ��邱�ƁA

�@���̑匴���ɂ���v�ȏ������A��̓I�ɉӏ������ɂ��āA���{�ɋ����v�]�����B

�@����͈ɓ������̌��@�N���̍ہA���Ƃ��Ƃ���������邱�ƂɂȂ�B

�@����ł���q�͂܂����S���Ȃ������B

�@�������������ɂȂ��āA�c����{��o�̗\�Z�Ă�ی����Ă��A���{�͊�����{���A���C�R������������̂ɍ���Ȃ������������˂Ȃ�Ȃ��A���̂��߂ɂ́A���{���̕x�̔�����V�c���Y�Ƃ���A�Ƃ����ӌ���ނ͏\�ܔN�t�c�ɒ�o�����B

�@�ނ͐l���̓y�n�u���L���v������ے肵�悤�Ƃ����B

�@���ׂĂ̓y�n�͓V�c�̂��̂ł���A�l���ɏ��L���͂Ȃ��A�l���͓V�c�̓y�n�𗘗p���v����i��̌��������邾���ł���A�ƌ����i�\�ܔN�����j�B

�@�܂�ނ͓V�c����{�̗B��ō��̕����̎�ɂ��Ă����āA���̓V�c�̎{���@�ւ̂ЂƂƂ��ċc���݂���̂�F�߂�A�ƌ����̂ł���B

�@�������������A���̂܂܍s�Ȃ���킯���Ȃ��������A�V�c�Ƃ��̊������c��ɑR���鐭���������Ƃ��čc�����Y�����邱�Ƃ́A��q�̌��c����͂��܂����B

�@��q�̍Ō�̐����I�ӌ����́A�����\�ܔN�i1882�j�\�����̕{����~�_�ł���B

�@�{������J���͓̂V�c�̑匠�����Ɉڂ铹���J�����̂ł���A���������{�̌���̓t�����X�v���̑O������v���I�ł���A���ܐ��{�̗���Ƃ���̂͗��C�R�����ł��邪�A���̕��m�Ƃ����ǂ����R�����ɖ����A�e���t���܂ɂ��Đ��{�ɔ������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��A����䂦�A�{����͒��~����A�ƌ����B

�@��q���g�����܂�ɔ����I�Ȃ��̈ӌ������s�ł���Ƃ͎v��Ȃ������B

�@�ނ͈ӌ����ɂ݂����璍�����āA�u�V���s�Ȃ����Ƃ�K�i�Ђ��j����ɂ��v�Ƃ��Ă���B

�@�ł��Ȃ��Ƃ킩���Ă��邱�Ƃł��A���킸�ɂ͂����Ȃ��Ƃ���ɁA��q�̋�Y�̂قǂ��@���邱�Ƃ��ł���B

�@�ނ͂��̂Ƃ��͌\�����߂��Ă���A���a�̋����_�o�ɂɈ݊Nj�����i�H�����j�������A���N�O����Ƃ����a���ɉ��i�Ӂj���肪���ł��������A���̂��납��̗͂̐������ڂɌ����Ă��āA�������\�Z�N������\���A�����̎��@�ŁA���@�̂��Ƃ��Ō�܂ňĂ��Ȃ��玀��ł������B

�@�@�@�@�Q�l�}�� top

�@�@���c�D��ҁw��q�����L�x��q���j�֕ۑ���i���a��N�j

�@�@���{�j�Ћ���ҁw��q��W�����x����o�ʼn��i���a�l�\�O�`�l�\�l�N�j

�@�@��v�ۗ����w��q��x�������_���i���a�l�\���N�j

�@�@��㐴�u�����ېV�v�i�w���{�̗��j�x���\���j�@�������_���i���a�l�\��N�j

�@�@�@�@�@��q����N�� top

�������N�i1825�j

�V�ۋ�N�i1838�j

�������N�i1854�j

�����ܔN�i1858�j

�������N�i1860�j

���v���N�i1861�j

���v��N�i1862�j

�c�����N�i1865�j

�c����N�i1866�j

�c���O�N�i1867�j

�������N�i1868�j

�����l�N�i1871�j

�����Z�N�i1873�j

�������N�i1874�j

�����\�l�N�i1881�j

�����\�ܔN�i1882�j

�����\�Z�N�i1883�j |

���

�@

�\�l��

�O�\��

�O�\�l��

�O�\�Z��

�O�\����

�O�\����

�l�\���

�l�\���

�l�\�O��

�l�\�l��

�l�\����

�l�\���

�\��

�\����

�\����

�\��� |

�O�����[���x��N���i�₷�����j�̎q�Ƃ��Ēa���B��͊��C���i�����イ���j�o���i�˂悵�j�̖��B�c�������i�����܂�j�B

��q��c�i�Ƃ��悵�j�̗{�q�ƂȂ�B������i�Ƃ��݁j�Ɖ��߁A�]�܈ʉ��ɏ������A���a���������B

�F���i�����߂��j�V�c�̎��]�i�����イ�j�ƂȂ�A�]�l�ʉ��ɏ�������B

���Ēʏ��q�C���̒����{�ɈϔC����Ăɔ��A�u�_�B�����i���イ�܂������j�v�킵�ē��t����B

�������̍�Ɏ^�����A�a�{�i�����݂̂�j�~�łɂ��Ă̓V�c�̎���ɑ��č~�Ŏ^�������B

���l�ʉ��ɏ�������B�a�{�~�ł̐����Ƃ��č]�˂ɉ������A�V�������M���E�v���L���i�����Ђ낿���j�Ɖ�B

�_���������i���傤�j�h�ɐ�߂�ꂽ���߁A���������A���O�Ǖ��ƂȂ�A���k��q���ɉB���i�����j����B

�u�p�����i������߂����イ�j�v�i�����j�u�S��������v�킷�B�F���ˎu�m�ƋC����ʂ��A�����������ĊJ����B

�匴�d���i�����͂炵���Ƃ݁j�������A�߉q�����i�����Ђ�j�̕��E����Ă邪���s����B

��q���̗H���ɍ�{���n�E��v�ۗ��ʂ̖K���������B�����ɋA�Z���A�������Âɖz���B�������Ì�̏��䏊�i��������j��c�ŁA�R���L�M�̔��Θ_����������B

�V���{�̋c��A����ɕ����قƂȂ�B���̏����\��A�㑊�ɔC������B

�O�����E�E��b�ƂȂ�A�������̓����S����g�Ƃ��ĉ��Ăɔh�������B

�A�����Đ���������̐��ؘ_�ɔ����A�t�c�̌��ʐ��ؘ_�������ɒǂ����ށB

�ԍ≼�c�����̑ޏo�r��A�ԍ�����i���������������j�ɂĕs���m�������ɏP������ĕ����B

�\�N��ɍ���J�݂̒��@���z�B�ɓ������ƒ�g���A������J�݂��咣����Q�c��G�d�M�����삳����B

�{����~�̈ӌ������o�B

�v���B�����̗�������A����ʑ�����b��Ǒ������B |

top

��������������������������������������������������������������������������������

|