|

****************************************

Index 岩倉具視 大村益次郎 西郷隆盛 木戸孝允 大久保利通 福沢諭吉

福沢諭吉 飛鳥井雅道著

1 戦争と学問

1.1 慶応義塾

1.2 この塾あらんかぎり

1.3 大君のモナルキ

2 門閥制度は親の敵

2.1 父の死と母

2.2 神と石ころ

2.3 長崎へ

2.4 蘭学修行 |

3 アメリカへの道

3.1 咸臨丸

3.2 外国方とヨーロッパ使節

3.3 幕府と勤王

4 『学問ノススメ』

4.1 天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ

4.2 明六社

5 独立自尊

5.1 政府と学問

5.2 脱亜論

5.3 「平凡の巨人」 |

飛鳥井雅道(あすかいまさみち)

京都大学人文科学研究所助教授。

一九三四年(昭和九)東京に生まれる。京都大学文学部卒業。

著書『日本の近代文学』『幸徳秋水』『近代文化と社会主義』

『日本近代の出発』『坂本龍馬』他。

福沢諭吉略年表 |

1 戦争と学問 top

1.1 慶応義塾

のち明治元年と改まった慶応四年(1868)正月、江戸城中の混乱は、その極に達していた。

幕府外国奉行支配・翻訳御用(ごよう)の身分で、百俵ほどの給料をもらっていた福沢諭吉は、数え年三十四歳の働きざかりだったが、毎日江戸城へ出勤はするものの、仕事はなにひとつ与えられなかった。

いつもなら、どの部屋にはどの格式のものが座ると厳重に決められていたはずの部屋割りも、メチャメチャに乱れ、あぐらをかいてどなっているものがいるかと思うと、隅では袂(たもと)からブランデーのビンを出して、昼から飲んでいるものすら現われる始末である。

諭吉はあきれながら、それを観察して歩いていたのだった。

最後の将軍徳川慶喜(とくがわよしのぶ)は、正月の鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いで薩摩と長州の軍に敗れると、海路江戸へ逃げ帰っていた。薩長の軍は東海道と中山道から、なだれをうって江戸へ向かっていた。

江戸城は敗兵の収容に追われ、秩序もなにもなくなっていたのである。

薩長、それに土佐その他の藩兵を加えた京都側の軍は、錦の御旗を掲げて「官軍」と名のり、幕府軍を「賊」とよんだ。

一方、江戸の幕臣たちは、西軍を「賊」とよんだ。

二百数十年つづいた幕府の秩序に逆らうものは賊だからである。

こうしたある日、諭吉は城中で役人に聞かれた。

「家来は何人お連れになりますか」

「え」と問い直すと、

「いや、いざというときは城につめるものには弁当が出るので、人数を調べているところです」

諭吉は断わった。 |

福沢諭吉

|

「それはありかたい。だが、わたくしには家来もなければ主人もない。賄いだけはやめてください。

戦争がはじまるとき、お城に来て弁当など悠々と食っていられるものか。

はじまろうという気振(けぶ)りが見えたら、どこかへすぐ逃げ出してゆきます」 |

諭吉は、幕臣たちが目をつり上げて論じている、京都側の軍勢をどこでくいとめるか、ということより、彼がこのとき芝の新銭座に建築中の新しい塾をどう運営しようかに、心を奪われていたのである。

勝海舟と西郷隆盛の交渉によって、江戸城の無血明け渡しが行なわれた四月には、四百坪の地面に百五十坪の建物ができあがっていた。

古長屋を諭吉の生まれた中津の奥平(おくだいら)藩の江戸屋敷からもらってきて建て替えたものとはいっても、法外に安い四百両しかかからなかったという。

江戸が戦場になるかもしれないとき、工事をはじめる酔狂な人はなく、大工が食い代さえもらえればと、よろこんで働いたからだ。

諭吉はこの塾を、慶応四年にちなんで「慶応義塾(けいおうぎじゅく)」と名づけた。

彼はここで「授業料」を毎月、金二分とりはじめていた。授業料とは諭吉の発明だった。 |

慶応義塾入門帳に記された定め(右)と福沢諭吉の日記(慶応3年)

|

それまでずっと江戸時代の塾は、入門のとき「束脩(そくしゅう=入門のお礼)」をおさめるほかは、盆暮れの二度、適当に金なり品物なりを包んで先生に届けるだけの習慣だったが、こんなあいまいなことでは、幕府の滅んだいま、諭吉は食ってゆけない。

水引などは掛けてこないでよい。一両もってきたらお釣もやる。

「官軍」でも「賊軍」でもだれでもよい。勉強したいものはやってこいというのである。

はじめ十八人だった塾生はどんどんふえていった。

1.2 この塾あらんかぎり

塾ができあがった四月には、幕軍は降伏しているのだが、どうしても薩長に従うのを潔しとしない旗本たちは、上野の寛永寺に本拠を置き、彰義隊を組織して小競り合いをつづけていた。

慶応義塾にもこの人々はやってきた。夜は武装して戦い、昼は塾で寝ている始末。

しかし諭吉はこう言っただけだった。

「そんなことをしているのか。危ないことだ。マアよしにしたほうがいいよ」

全面戦争になった場合も考えて、諭吉とて逃げ場所はいちおう確保してはあったのだが、抵抗するのが一部の脱走兵だけなら、たいしたことにはなるまい。

官軍がいよいよ彰義隊を上野に包囲し、総攻撃に移った五月十五日、江戸中は恐怖にふるえ、芝居や見世物も中止され、おののきながら事態を見つめていたが、諭吉はいつものとおり塾の課業をつづけていた。

大砲の響き、小銃の音は遠慮なく聞こえてくる。塾生はさすがに落ち着かず、梯子(はしご)をかけて屋根に上り、煙が見えるかと騒ぎ出したけれども、諭吉は講義をやめなかった。

その日は英語で「エコノミー」(経済)を読んでは注解をつけてゆく日にあたっていたのである。

上野と芝の新銭座(三田)では二里(約八キロ)も離れている。鉄砲玉の飛んでくる心配はない。大丈夫だ。

それより慶応義塾で洋学の火を絶やさないことが肝心だ。諭吉は言った。

「この塾のあらんかぎり、大日本は世界の文明国である。世間に頓着(とんちゃく)するな」

さて、この有名な話は、学問や真理のためには、なにがおこっても動じない美談として伝えられている。

確かにそのとおりであることを、わたくしは否定しようとは思わない。

この時期になると、政治、特にその時々の政府がどう変わろうと、社会のしくみの変化や、学問の基本的な動きをおしとどめることはできなくなっている。

諭吉はそれをはっきり知っていた。

幕府は洋学を必死になって制限していたけれども、そしてしばしば激しい弾圧を加えたけれども、ペリー来航以来、ついに幕府自身が洋学なしには一日もたちゆかなくなってしまったではないか。

今度、薩長を中心とする新政府がどんな方針をとるか、諭吉にはよくわからなかったけれども、彼の推定では、幕府よりも洋学については厳しい政府だろうと予想される。

それならそれでしかたないが、自分は自分で信じたとおりを行動に移そうとしたのである。

この信念は立派である。

だからのちにはこれこそ「学問するものの手本だ」となってゆく話だが、はたしてそれだけだろうか。

動機は学問だけだったろうか。

諭吉にはじつはもっと生ぐさい、政治的な動機も、挫折感も含まれていたのである。

六十歳を過ぎて書かれた『福翁自伝』では、彼の当時の心境をとても明るく、サバサバしていたように回想しているけれども、本当だろうか。

彼は当時から倒幕運動にも佐幕にも中立だったように書き、幕府にはもともと愛想を尽かしていたように、ちょっとごまかしてあるから、点検しておこう。

1.3 大君のモナルキ(君主)

諭吉は洋学者として、攘夷などを叫ぶのは気違い沙汰だと信じていた。

「上方(かみがた)の勤王家たちは、……人殺しもすれば放火(つけび)もしている。

その目的を尋ねてみると、タトイこの国を焦土にしても、あくまで攘夷をしなければならぬ、という触れ込みで論理がない。

こんな乱暴者に国をわたせば、亡国は眼前に見える。情けないことだ」

と諭吉は考えた。

そして彼は今度の新政府も「古風一点ばりの攘夷政府」と思い込んでしまったのである。

じつは倒幕派も、すでに本心では開国の必要を悟っており、薩摩も長州も土佐も、幕府の手を借りずにどんどん貿易を開始していたのだが、彼はそれに気づきそこなっていたのだった。

この点だけでは諭吉を責めることは無意味だろう。

彼はなによりも空理・空論がきらいだった。

攘夷などはできないことがわかっているくせに、「尊王攘夷」をおしまくってくる倒幕派の理屈に生理的不快感を感じた彼は、勤王派よりはるかにドライだった。

維新の二年前、彼は言ってのけた。

尊王派というけれど、彼らは本心から「天皇を尊んでいるのではない」、だから京都を黙らせてしまえ、と。

彼は天皇の宗教的権威など、一生信じはしなかった。

諭吉はあまりにも合理主義者だったから、歴史が一見非合理な動き方をすることに気づけなかったのだった。

つまり、古くさい格式だけしか残していなかった天皇が、近代日本統一のシンボルになることなど、意表をつかれる思いで見つめたのにちがいないのである。

幕末、倒幕派のグループが幕府の無能を唱えて、雄藩連合をつくって京都と結びつき、幕府をたな上げにしようと運動しはじめた時期があった。

諭吉はこのときは、強硬に幕府権力の強化による全国統一支配を唱えていたのである。

手紙もあり、建白書もある。

少し長いが、諭吉前半生のただひとつの政治論ゆえ、要点をみておこう。

「大名同盟の論は、あいかわらずおこなわれ候様子なり。……

同盟の説おこなわれ候わば、随分国もフリーにもあいなるべく候えども、

This freedom is、 I know、 the freedom to fight among Japanese.

(この自由は、わたくしの考えでは、日本人同志が戦う自由だと思います)。

いかように、あい考え候とも、大君のモナルキにこれ無く候わでは、ただただ大名同士のカジリヤイにて、我国の文明開化は進み申さず。

今日の世に出て大名同盟の説を唱え候ものは、一国の文明開化をさまたげ候ものにて、即ち世界中の罪人、万国公法の許さざる所なり……」 |

日付は慶応二年(1866)十一月七日。

このときの諭吉は、病弱で死んだ十四代将軍家茂に代わって跡を継いだ、英明の噂の高い徳川慶喜に強い期待をもっていたのである。

幕府の力はおちていっていたが、慶喜は軍政改革・機構改革をフランス式で断行しようとしていた。

新将軍は当時人々がいやがった豚肉が大好物で、ちまたでは、「豚一(ぶたいち)様」とまで噂にのぽる開明派だった。

諭吉は攘夷論に反発していたため、慶喜の手による「大君のモナルキ(monarch=君主)」、つまり将軍に全権力を集中する慶喜絶対主義にはっきり賭けようとしたのである。

だが慶喜の八面六臂の活躍は、しばらくうまくゆくかにみえたが、「長州征伐」の敗戦や幕府内部の保守派の壁にうちあたって失敗していった。

諭吉はそこではじめて、幕府を見限っていったのである。

政治・戦争・学問は、しだいに諭吉のなかで分離してゆくことになるのだが、注意しておきたいのは、諭吉の行動のパターンが、このときすでに現われていることだ。

彼は空論よりも、なによりもまず現実の権力の下での、つまりこの場合は幕府の、改革を念頭においていたことである。

明治元年(1868)の内乱のとき、諭吉が中立を守れたのは、二年前の手痛い失敗をかみしめていたからだったと、わたくしは考える。

諭吉は中津藩に本籍があるとはいえ、れっきとした旗本待遇だったから、当時では「殿様」とよばれる身分だったが、刀がきらいになった。

もともと脇差用の刀を鞘だけ大刀につくりかえ、脇差のほうは、金物屋で買ってきた小刀を印ばかりの脇差にきりかえたエピソードも、たんに非暴力主義というだけでなく、戦争はもう御免だという意志表示になったのである。

幕府から謹慎を命じられたのは、慶応三年、幕府が倒れる年の夏だった。

それでは、この勤王ぎらいで、幕府官僚ぎらいのこの奇妙な男、福沢諭吉は、どのようにして成長してきたのだろうか。

幼年時代から考えてみよう。

2 門閥制度は親の敵 top

2.1 父の死と母

福沢諭吉が生まれたのは、九州は中津藩の大坂勤番の廻米方(かいまいかた)の次男としてだった。

父は十三石二人扶持だから軽輩ではあるが、れっきとした武士である。

時代小説などでは、よく「三十石の小身」、などと書かれることもあるが、じつはなかなかそんなものではない。

大身とはいえないまでも、江戸末期の大名の家来としては、きちんとした身分である。

ただ、父はあまりに古風な武士すぎた。

教養はもっぱら漢学だったし、娘が手習いで、「二二んが四、二三が六」と九々を習ってくると「けしからんことを教える」といって怒るような人物だったが、江戸末期の貨幣経済にまきこまれている藩のことだ。

なんと、その漢学者たる父親自身が、大坂の蔵屋敷で金持ちの商人たちと交渉し、藩の借金や藩債について工面する役割をおしつけられていたという。

不平不満は絶えなかった。

そして、諭吉が生まれて半年後の天保七年(1836)には、四十五歳で死んでしまったのである。

病死と伝えられてはいるけれども、部下の過失の責任をとらされて自殺したという説すらある。

河野健二(こうのけんじ)氏が現地調査の聞きとりをもとに『福沢諭吉』(「講談社現代新書」)で提出された説だが、福沢家も、全集発行責任者の慶応義塾側もすべて噂にすぎないとして否定してはいる。

いまのところ確実な事実は確定できないが、少なくとも諭吉の父百助か不遇だったこと、諭吉の家や周囲には百助を気の毒だとするふんい気が流れていたことは確実である。

諭吉には家を継ぐべき兄がいたため、大きくなったら坊主にすると父は語ったりしたという。

僧侶だけが当時では家の格式をこえて実力で出世できる身分だったからである。

僧にならないとすると、どこか息子のいない家の養子になっておかないと、大きくなったときいつまでも部屋住みで一生禄にはありつけない。

父は安全を考えたのだろう。

諭吉は生まれてじきに、形式だけだが叔父の家に養子に出されていたのだった。

父の死とともに若年の兄が家を継いだ。

家の断絶だけは免れたものの、母は、兄と三人の姉そして諭吉を伴って九州の中津に帰り、ひっそりと生活をはじめたのである。

しかし、諭吉の家は中津ではまったく孤立した存在だった。

父が長年大坂勤めだったため、家で使うことばも、着物の柄もまったく大坂風なのに、一歩外へ出ると中津の違った風俗習慣にぶつかるからだ。

「そうでおます」と家では言うのに、皆は「そうじゃちこ」と言う。

諭吉は淋(さび)しかった。

江戸時代の日本は各藩に二百数十年分割され、まったく別の「国」つまり「薩摩」とか「長州」とか、「会津」といった地方、各大名の家中が別々に支配し、風俗も習慣もバラバラになってしまったままだったからである。

いまでも「お国(郷里)はどちら」、というお国である。 |

福沢諭吉旧居 史跡。大分県中津市留守居町。

|

同じ大名の家中でも、大坂勤番や江戸詰(づめ)で育ったものにとって、自分の「国」は他国のようなものだった。

諭吉が幕末に、将軍の手による全日本の一元的な支配、すなわち「大君のモナルキ(君主)」を考えるようになるのも、こうした日本のバラバラな状態をなんとかしようとしたからなのだが、それはさておき、少年の諭吉は中津がいやでたまらない。

彼は頭がよく、また手先が器用だった。

障子を張るのもうまいし、親類に雇われて張りにゆくことがあるかと思えば、畳の表つけまでやってのける。

下駄も自分でつくっては内職まではじめる始末。

しかも、母は女手で彼らを育てているから人一倍厳しかった。

武士たるもの芝居を見にゆくなという布告が藩の政庁から出れば、諭吉はいっさい芝居を見ることはできなかった。

普通の中津の武士は、禁止となると手拭い一本で頬(ほほ)かぶりして武士でないたてまえをとり、平気で芝居小屋の矢来を通り抜けるのだが、諭吉の家では布告どおりを実行する。

彼はひとりで勉強にはげむしかなかった。

他人が寺小屋で学んでなんとか漢字が読めるというなら、自分にできないわけがないというのが発奮のはじめだった。

勉強はどんどん進んだ。

例によって『孟子(もうし)』から素読ははじまったのだが、上達は早い。

彼は特に『論語』の背景になっている『春秋左氏伝』が得意だった。

全十五巻のうち普通の人は三巻か四巻で止まってしまうのに、彼は全巻を合計十一回繰り返し読みとおしたという。

勉強を進めるには時間はむだにはできない。

彼は酒が子ども時代から大好物だったが、クタクタしゃべりながら飲んではおだをあげるのなどは時間がもったいない。

客が来ると酒の相手はいやでしかたない。

自分だけさっさと黙って飲みたいだけ飲み、酔うと客はほうっておいて寝てしまう。

だが狭い家だから場所がないとなると、押し入れに入って寝てしまい、客が帰ると起きて本を読んだり、あらためて座敷にふとんを敷いて寝直すといった日課だった。

2.2 神と石ころ

孤独な彼は、俗習を軽蔑(けいべつ)した。

兄はいちおう若いとはいえ当主だから藩庁の事務をとっているうちに、藩の習慣になじんでいったが、諭吉はこわいもの知らずのひとりものだ。

ある日兄が書類の整理をしているところを、諭吉は通り抜け、書類を踏みつけてしまった。

兄は怒った。

「殿様のお名前のある紙を踏みつけるとはなにごとか」

ひとまず謝ったものの、諭吉はばからしい。

まさか殿様の頭を踏んだわけでもないじゃないか。紙を踏んだだけだ、と。

諭吉の連想は発展する。

殿様の名の紙を踏んでどうということもないはずならば、神様の名のあるお札を踏んだらどうだろう。

踏んでみたが、なんともない。

それなら便所へ捨ててみよう。

「ソリャみたことか」。

なんにもおこらない。

彼の叔父の家には、お稲荷様の社(やしろ)があって、祠(ほこら)を開けてみると神体として石が入っていた。

諭吉はそれを捨ててしまって、別の石ころを入れておいたが、人々はそれに太鼓をたたいたり、お神酒(みき)を上げて拝んでいる。

だが諭吉に罰はあたるようすもない。

彼は自信をもった。

神とか仏、さらには狐とか狸などはいっさい信用しない精神が、少年諭吉のなかに確立したのである。

しかし、そうなればそうなったで、藩の身分制度は彼にとって堪(た)えがたい重荷になっていった。

上級武士に対して、下級武士たる諭吉のことばづかいは厳格に区別がある。

諭吉は相手に「あなたがどうなすって」と言わねばならないとき、相手の返事は「こうしやれ」である。

手紙の宛名(あてな)の書き方も格式で違う。

漢学の世界はある意味で平等、実力主義だから、礼儀にさはどの格づけがないため、ある日、諭吉は宛名の横に、「何々様下執事」と書いてしまった。

しかしその手紙はうけとってもらえなかった。

「何々様御取次衆」と書かねばうけとらぬというのである。

彼は腹をたてた。

しかし、狭い中津の家中で、二百数十年家格が決まってしまっている以上、腹をたててもむだなのである。

彼は父親が不平不満で世を送ったということをあらためて思い出し、胸の底でかみしめた。

余談のようだが、彼の自伝は口述筆記のため、すべてやさしい口語体で書かれている。

しかし、父親のくやしさを思い出して心が激している部分は、しだいに切り口上になり、ついには、文語体に微妙に変化していっているのである。

| 「心中の苦しさ、其愛情の深き、私は毎度このことを思出し、封建の門閥制度を憤ると共に、亡父の心事を察して独り泣くことがあります。私の為に門閥制度は親の敵でござる」 |

諭吉は脱出を考えた。

幸い、幕末になるとさすがに各家中、藩に分割された封建制度でも、しだいに武芸の留学には少しずつ寛大になりはじめていた。

外国船がしばしば日本の沿海に現われるとあらば、旧来の形式だけの武芸では日本や各藩を守ることは心もとなくなってきたのである。

上級武士はやはり剣術修行に出かけるのだが、下級武士のただひとつの救いは砲術であった。

鉄砲は織田信長以来、実戦ではすばらしい働きをすることは知られていたが、封建の世では足軽の任務とされ、卑しめられる存在だった。

たとえば明治で諭吉と並ぶ思想家、中江兆民(なかえちょうみん)は鉄砲足軽の息子であり、土佐では徹底的に軽んじられる家の出身だった。

しかし、鉄砲・砲術は幕末、身分の差をこえて学問しようとする低い身分のものにとって、有利な、つまり格式を破る手段になりつつあったのである。

諭吉はそこに目をつけた。

次男坊というのは家督を継いでいるわけではない。

つまり藩の日常の事務活動からいえば余計な人間だから、自費留学はわりに簡単にゆるされる。

金などあるわけはないが、今様にいえばアルバイトをすればなんとかなるかもしれない。

彼は兄が長崎に出張するのをチャンスとして、いっしょに長崎へ旅だっていったのである。

安政元年(1854)二月、二十歳のときであった。

2.3 長崎へ

長崎は古くからの唯一の外国に開かれた港だった。

前年ペリーが黒船を率いて浦賀に現われていたが、長崎の地位はまだ揺らいでいないときである。

諭吉は中津藩の家老の息子、奥平壱岐(おくだいらいき)という男を頼って、寺の居候になり、やがて長崎奉行所の役人で砲術家の家に食客として住み込んだ。

この山本という砲術家の家では子どもに漢学を教えたり、朝夕の掃除、手紙の代筆、飼い猫の世話までひとりでやってのけながら、はじめてabcを学びはじめたのである。

オランダ語、当時のことばでは蘭学である。先生はabcを書いて、仮名で読み方をつけてくれた。

二十いくつかの字を覚えるのにも最初だから手間がかかったというが、諭吉ののみこみは早い。

オランダ語もみるみるうちに上達した。

当時の蘭学は原書といっても輸入が限られているから、だいたいは先生の家に一冊ずつあるだけだった。

蘭学者の収入は教授料よりも、原書を貸したり、筆写させたりするときに謝礼をとるのが主なものだった。

先生たる砲術家が目が悪いのを幸いに、諭吉は先生の本の貸出係を一手にひきうけることになったのである。

諭吉の砲術はもともとは蘭学修行というより、中津を脱出したいための口実であり、素人といってもいいのだが、貴重本の貸出の責任者は先生以上の実権を握ってしまう。

人々、特に中津から出てきて諭吉の保護者をもって任じていた家老の息子は、とりわけ諭吉をねたんだ。

諭吉が素人ながらにしだいに砲術の図面を書くことを覚え、器用さもあって長崎で諭吉ありと知られてくるようになると、この奥平という男は諭吉追放運動をはじめたのである。

やり口は陰険だった。

諭吉の兄が父と同じく大坂勤番で出張し、中津には母ひとりが残されているのに目をつけたこの門閥家は、故郷の中津に手を回し、母が病気だから早く中津へ帰って看病しろという手紙を諭吉の母に書かせてしまったのである。

母はいちおう屈服したものの、負けなかった。

表向きの病気の手紙とは別に、母はその手紙を書かされたいっさいの事情を暴露した別の手紙を、諭吉のもとに送り届けてきたのである。

諭吉は実力あるものをあくまで排除しようとするこの策謀に激昂(げっこう)した。

しかし、喧嘩(けんか)してみたところで負けるに決まっている。

彼が長崎にいられないことはもう決定されてしまったも同様だ。

しかし、彼は勉強をつづけたい。となれば、江戸へ行こう。

とりあえず兄のいる大坂までは行こう。故郷へ帰るといって長崎を出た彼は、まっすぐ小倉・下関・大坂へと向かっていった。

だが金がないのには閉口だった。

下関では知り合いの名前を使ったにせ手紙を書いて宿料をあと払いにしたまではよかったが、下関から船に乗ったときにはなんともならなかった。

同船した人々は皆物見遊山(ゆうざん)がめあてだから、博奕(ばくち)は打つし、酒は飲む。

船が名所の宮島(みやじま)に着いたといっては遊びだす。

諭吉は酒が大好物なのだが、一文なし、飲みたいのは山々だが飲めないのだ。

おまけに幕末の瀬戸内海航路は日がかかる。

やっと播州(ばんしゅう)の明石に着いたのは十五日めの朝だった。

船代は大坂へ着いたら兄から借りて払うつもりだったが、もうこれ以上、船の仲間と顔を会わすのはまっぴらだ。

彼は着物をかたにするとまで言って船をやっとのことで下り、最後の金で酒を二合、たけのこの煮付を一皿、飯を四杯かきこむと、めくらめっぽうはじめての街道を大坂へひだ走りに歩きぬいた。

やっと中津、奥平家の大坂蔵屋敷にたどり着いた彼は、しかし兄から説教されるはめに陥ったのである。

江戸での勉強まではとても経済的に不可能だ。

大坂でも先生はありそうなものじゃないか。

たてまえでは母が重病ということになっている諭吉の状態である。

兄の忠告には逆らえない。

彼は長崎で自分流に滅茶に勉強していただけであり、長崎でこそ少しは名前を知られはじめてはいたが、さて、大坂の先生はだれがよいのかわからない。

だが諭吉はついていた。

日本にその人ありと知られた緒方洪庵(おがたこうあん)の「適塾(てきじゅく)」にうまくもぐりこむことができたのである。 |

緒方洪庵

|

2.4 蘭学修行

緒方洪庵は親切だった。諭吉が腸チフスで重体になったときなどは、親同様に看とってくれた。

洪庵は言った。

「おれはおまえの病気はきっと看てやる。しかし薬は処方できない。

人情として身内のものに薬を出すときは、ああでもない、こうでもないと迷ってしまうからだ」

諭吉は回想して書いている。

「昔の学塾の師弟は、まさしく親子のとおり」だったと。

もの心つくまでに父を失った諭吉にとって、精神的父親がやっと登場したのだった。

だが諭吉の兄は病弱だった。諭吉が大坂にいる間に大坂勤番を終えて国許に帰った兄は安政三年(1856)の夏、急死してしまったのだった。

諭吉は形式上、叔父の家の養子になっていたから、あわててその籍を抜き、家督は相続したものの、どうしても中津に帰らねばならぬ。

ところで中津の生活がいやだから長崎・大坂と脱出していた彼のことだ。

彼は母へ談判した。

「わたくしが生まれたとき、お父ッさんは坊主にするとおっしゃったそうだから、わたくしはいまから寺の小僧になったと思ってください」と。

藩政府へは砲術修行の辞令が生きているから、母が承諾しさえすればいいようなものの、諭吉の家には父親以来の借金がたまっていた。

金四十両である。

家財を売って始末しようとは思ったものの、目ぼしいものとしては、当時はやりだした池大雅(いけのたいが)の掛け物と、頼山陽(らいさんよう)の半切(はんせつ=軸物)があるばかり。

父伝来の蔵書も、さほど金にならぬ。諭吉は台所の皿から茶碗・丼まで思いきって全部売り払った。

残ったのは本十三冊と丼ふたつだったというから徹底している。

彼はこの家財処分の間も勉強をつづけていた。

諭吉を長崎から追い払った家老の息子が金にまかせてオランダの『築城書』をその男としては「わずか」二十三両で買い込んだと耳にすると、彼はかつての恨みをおさえて出かけていった。

諭吉はすまして言ってのけた。

「とてもこれを全部読むなどはできませんが、ひととおり拝見したい。四、五日拝借できないものでしょうか」

家老の息子はながめるだけと思って貸してくれた。

諭吉はその二百ページの原書を、いっさい眠らずに写しとってしまったのである。

「悪者が宝蔵に忍び入ったようなもの」と彼は晩年笑って語ったが、たしかに当時としては泥棒行為にちがいなかろう。

彼はその『築城書』を懐に再び緒方洪庵の塾に旅だっていった。

母親を見捨てるのかと、知人はだれも見送ってはくれなかった。

家財いっさいを売り払った諭吉は、さて大坂に出たものの、またまた一文なし。

彼は師の緒方洪庵にすべてを話して相談した。

洪庵は傑物だった。

「学費がなくてもいい、おまえが盗み写したその原書を翻訳することを命じよう。

その翻訳料で塾に暮らすことにすればよい」と。

彼は緒方洪庵の適塾にぴったりの人間だった。やがて塾長に推されるにいたったのである。

塾長ともなると、それまでの口実をつけた食客ではなく、食事料は緒方家からでるし、幕末のこととて急にふえてきた新しい入門者は洪庵に束脩を出すとき、塾長にも挨拶料を払ってくれる。

生活はやっと安定しはじめていった。

諭吉が大酒をくらいつづけたのは、彼の生涯でこのときくらいであったらしい。

また夏暑いからといってふんどしもつけずに真っ裸になって過ごしたり、冬はしらみがわき放題といった生活である。

適塾の書生はなんでもするという評判がたつと、薬屋から熊を解剖してくれといってくる。

諭吉たちはまじめに解剖しはじめて、これが「肝」と説明したところ、薬屋はどうもありがとうございますといって、フッとそこで帰ってしまったりした。

薬屋の解剖見学は口実で、じつのところ「熊の胆」が無傷でとれればそれでよかったわけだった。

珍談奇談は数々あるが、いまは略そう。

ただこの安政年間(1854〜60)では、蘭学(らんがく)は大坂が本場であり、そのなかでも緒方洪庵の適塾はそのメッカだったことは強調しておこう。

江戸にも蘭学者は数多かったが、なにぶんペリー来航以来、洋学の需用がふえたために、それほど読めない人間でもすぐに就職できる。

大坂はそれに無縁だから、学問をするには大坂の適塾とされていたのだった。

その塾長たる諭吉はオランダ語では一、二を誇る実力をつけていたのである。

3 アメリカへの道 top

3.1 咸臨丸

しかし、転機はやがて藩命としてやってきた。

安政五年(1858)、中津藩も流行の蘭学を江戸詰の武士たちに教える公設の塾をつくったのである。

他藩の蘭学者は多いが、中津に籍のあるものは諭吉ひとりだ。

彼は江戸屋敷に呼び出されて、書生の気楽さから江戸勤番の家臣へと身分を変えられてしまったのである。

堅苦しいことにはなったが、これが彼の方向を大きく変えた。

安政六年の五ヵ国条約で、横浜が正式に開港されたとあって、諭吉は外国人と話して自分の能力を試そうと、見物に出かけていった。

だが緒方塾の塾頭だった諭吉にも、外国人の言うことはいっさいわからず、第一、店の看板すら読めないのである。

ことばはほとんどが英語かフランス語で、オランダ語などはまったく通用しない。

英語が万国共用語になりつつあることは諭吉とて知ってはいたが、まったくオランダ語が役にたたないのでは、これまで数年死にものぐるいでオランダ語を勉強してきたかいは、なくなってしまったではないか。

だが、諭吉ががっかりしたのは一日だけだった。

オランダ語ができるようになったものなら英語とてできるはずである。

ただし、江戸に英語の教師はいない。

幕府の翻訳方に英語のできる人はひとりいるけれども、あまりに忙しすぎて時間をとってもらうことができないとすると、諭吉は独学で学びとろうと決心した。

横浜には一冊だけイギリス語・オランダ語対訳の字引があった。

ただ、その値段は金五両。諭吉にはとても買えない。

彼は奥平藩士の身分を利用して、藩で買い上げてもらうことに成功した。蘭学の基礎があるから上達は早かった。

英語が少しものになりかけた安政六年冬、ベリー来航後七年めにして、幕府からははじめて日本人をアメリカに送る話が持ち上がっていた。出発は翌万延元年(1860)一月である。

諭吉はどうしてもアメリカを見てきたい。

艦長の木村摂津守軍艦奉行が江戸で有名だった蘭学者桂川家の近い親類だったことを利用して、諭吉はまず桂川家を動かし、木村個人の臨時の家来にしてもらい、咸臨丸に乗り込んだのである。

はじめて見るサンフランシスコは彼の予想とはすっかり違っていた。

アメリカ人が説明してくれる電信とかメッキについての技術は、目で見るのははじめてにしても、理屈は蘭学修行のとき以来わかっている。

わからないのは社会のしくみや男女の習慣である。

ダンスがなぜはやるのか。

またアメリカ人の家庭に招かれると、婦人は座り込んでいるのに御亭主がうろうろ家事に走り回る。

建国の父ワシントンの子孫はどうしているかと聞けば、ほとんどだれも知らず、尊敬するふうもみえない。

諭吉はいかに開明派だったとはいえ、ワシントンと徳川家康の違いがこのときどうしてもわからなかったのだった。

彼はひとりで街を出歩いた。

好奇心のかたまりだった彼は、サンフランシスコの写真屋の娘と知り合いになって、ふたり並んで撮ってのけた写真を、帰途ハワイへ立ち寄ったとき、船中で皆に見せびらかしては楽しんだ。 |

福沢諭吉とサンフランシスコの写真館の娘

|

もっとも蘭学から英学へと一筋に歩いてきた諭吉ではあったが、当時の安政の政局について、強い関心を抱いていたことをも指摘しておかねばならないだろう。

咸臨丸が浦賀に帰ってきたとき、出迎えた木村艦長の家来が、留守中大変なことがあったと顔色を変えて諭吉に語りかけた。諭吉は答えた。

「ちょっと待ってくれ。言ってくれるな。あててみせよう。

水戸の浪人が井伊掃部守(いいかもんのかみ)様の屋敷に暴れこんだ、というようなことではないか」

相手がびっくりすると、諭吉が追いうちをかける。

「聞いたって聞かなくたってわかるじゃないか。マア雲気(うんき)を考えてみるに、そんなことではないか」

「天下の治安というものは、おおよそわかるもの」

と諭吉は自慢しているが、彼の政治感覚の鋭さを物語るひとつのよいエピソードであろう。

3.2 外国方とヨーロッパ使節 top

そのころ、幕府にとって英語はますます重要になってきた。

外国からくる文書類は英語が圧倒的に多い。

いちおうオランダ語の訳文をつけて提出する習慣にはなっていたが、肝心の原本が読めなければ幕府としても不便でしかたがない。

幕府に人がいない以上、外国方(いまの外部省)へは旗本直参でなくても諸大名の家来、当時としては陪臣という軽んじられた人間であろうと、背に腹は代えられないのである。

ペリー来航の直前、アメリカへ漂流して帰ってきた漁師、中浜万次郎は、このころれっきとした旗本に登用されているのである。

つい十年前ならば、外国で暮らしてきた人間は罪人であっだのに。

諭吉は本籍は中津奥平藩にありながら、外国方へ出向する形式をとっだ。

諭吉にとって便利な仕事だった。『増訂華英通語』を出版するかたわら、英語の原文とオランダ語の訳文の外交文書を対訳形式で読み進みながら、完全な英学者にみずからを発展させていったのである。

故郷では評判が悪かったという。母親ひとりを置きざりにして江戸へ出ただけでも陰口をきかれていたのに、アメリカまで行くとはなにごとか。

アメリカで死んだという噂が流れ、親類のひとりなどは母親に向かって

「まことに気の毒なことじゃ。諭吉さんもとうとうアメリカで死んで、体は塩漬けにして江戸に持って帰ったそうだ」などと言ったという。

井伊大老の暗殺後、攘夷(じょうい)の気運は全国を駆けめぐった。

艦長がアメリカでコウモリ傘を買おうかという話

を出したとき、やめたほうがよい、芝の屋敷から日本橋に行くまでに浪人に斬られてしまうにちがいない、と衆議一決したという。

諭吉は閉口しながらも、築地の中津藩の屋敷の長屋を借りて塾を開きはじめていた。

攘夷流行の時期にも諭吉の塾に通うものは、少しずつながらもふえていった。

彼はその事実に自信をもった。生活も安定した。

文久元年(1861)には、出身藩である中津の侍の娘、錦(きん)という十七歳の娘と結婚もしたのである。

文久二年は旅行の年になった。

幕府のヨーロッパへの使節の随員、翻訳方として一月一日から十二月までフランス・イギリス・オランダ・プロシア・ロシア・ポルトガルを経めぐったのである。

今度はこっけいな弥次喜多(やじきた)道中になった。

大名行列のイメージで準備がなされたため、二尺四方もある鉄網づくりの行燈(あんどん)を数十もつくり、パリに乗り込んでみたところ、廊下にはガス灯がともっていて行燈などはまったく無用の長物。

米も持っていったところ、ホテルの台所で炊くわけにもゆかず、これまた捨ててこなければならない。

三人の正使のうち、ひとりがホテルの便所へ行ったとき、家来は日本風に便所の二重の扉を明け放しにし、殿様が用をたす間、外の廊下に殿様の刀を捧げ持って着座している始末。

たまたま通りかかった諭吉があわてて扉を閉め、フランス人の軽蔑をかろうじてくいとめたという。ここでも諭吉はヨーロッパ社会のしくみを聞いて回った。 |

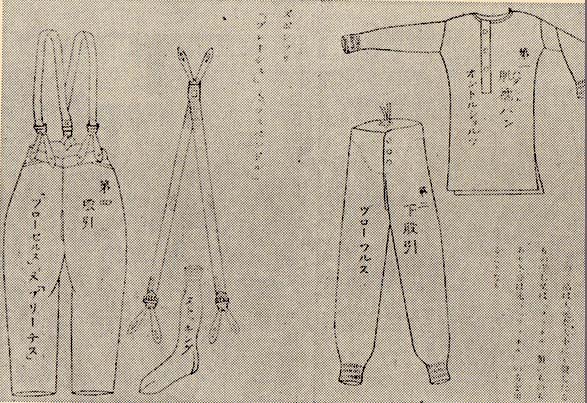

福沢諭吉著『I英国議事院談に掲載された議事堂の内部 明治2年発行。

|

日本で勉強しているのでは字引という限界がある。

外国人にわかりきったことで字引にも載せない社会の習慣は、行ってみなければわからないのである。

たとえば選挙法がまずわからない。議会の運営もわからない。

たとえばイギリスで保守党と自由党というふたつのグループがあり、政治的に対立しているというが、彼とわたしは敵なんだ、などと言いながら同じテーブルで酒を飲んで飯を食っているのがわからない。

日本で敵同士といえば、各藩のお家騒動に典型的に現われるように、どちらかが弾圧されて血を見なければおさまらないのが日本人の常識だったからである。

諭吉は丹念にメモをとった。慶応二年(1866)に出版を開始した『西洋事情』はこのメモを土台に発展させたものである。

ただ、諭吉の一行がロシアからフランスヘもどってきたとき、ちょうど、いまの神奈川県の生麦(なまむぎ)で島津久光(しまづひさみつ)一行が外国人を斬(き)り捨てたニュースが伝わってきたのである。

もともとこの使節の任務は、条約を結んでしまったあとで、日本の国内事情を理由にして開港を延期してもらいたいというムシのよいものだったから、各国政府は表面歓迎こそすれ、内実はつれなくあしらわれている使節だった。

そこへ生麦事件である。フランス政府の態度は一変した。

歓送と称して政府は港の入口から船に乗るまで一キロ以上の道を武装兵士で隙なく固め、威嚇したのである。

諭吉の攘夷ぎらいは強まるいっぽうだった。

開国が時の日本にとって必然的だと考えた諭吉は、幕府の弱腰を批判するのではなく、攘夷論の志士たちおよび浪士たちを徹底的に憎むようになったのである。

3.3 幕府と勤王

諭吉が日本に帰ってきた文久二年(1862)十二月以後しばらくは、尊攘激派の天誅と称するテロリズムが、京都と江戸を中心に絶頂に達した年であった。

幕府翻訳方の諭吉の友人は長州屋敷に遊びに行って外国の話をしたところ、若者たちは激昂して、斬ってしまうと刀を抜いた。

男は走って逃げたが、若者たちは抜刀したまま追ってくる。

逃げ場を失ったその男は日比谷の堀に飛び込んで、やっと命が助かったという。

文久三年八月十八日のクーデターで、幕府が当時もっとも強硬な攘夷路線をとっていた長州を京都から追放し、会津の武力で京都を事実上の戒厳令下に置くことに成功したとき、諭吉は急速に幕府権力の再建に努力する意志を示しはじめるのである。

諭吉は晩年の自伝で

「わたくしは幕府の用をしているけれども、如何(いか)なこと幕府を佐(たす)けなければならぬとかいうようなことを考えたことがない」

と書いているが、それは嘘である。

また殺人がこわかったから

「ただ用心に用心をして夜分はけっして外に出ず、およそ文久年間から明治五、六年(1861〜73)まで十二、三年の間というものは夜分外出したことがない」

とも言っているが、明治になってからのことは本当にしても、幕末についてはかなり誇張した嘘を含む。

彼は幕府の門閥制度に対しては、たしかに恨みをもっていた。

しかし、徳川慶喜が将軍後見職からついには十五代将軍に就任し、幕府権力の再編成と本心からの開国主義に幕閣をリードしはじめたとき、諭吉は双手を上げて慶喜を支持したのである。

本槁のはじめの項「大君のモナルキ」の部分で説明したように、彼は雄藩連合の立場を認めず、まして大名の「共和政治」をも排撃し、将軍慶喜の手による強力な政権の樹立を建白し、手紙にも書いたのだった。

幕臣に登用されていた諭吉にとって、明治維新の成功は予想外の事件だったのである。

上野の彰義隊追討のときには、たしかに彼は政治的中立を守った。

彼がその当日も講義をつづけたというのは、意地悪くいえば幕府に愛想を尽かし、かつ明治新政府を信頼できないという、論吉の絶望の裏返された表現だったのである。

|

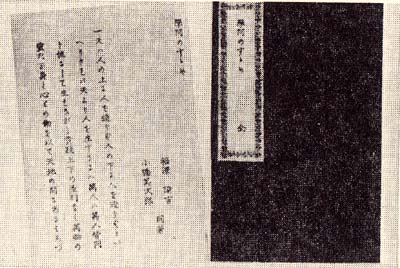

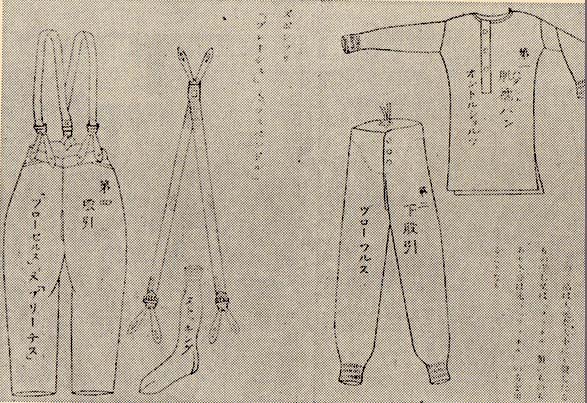

『西洋事情』の口絵 外国人の衣類について説明してある。

|

4 『学問ノススメ』 top

4.1 天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ

諭吉は政治に背を向けようとした。

特に明治新政府がこれまでの攘夷論から開国論に切り替わっていっても、その真意を容易に信ずることはできなかった。

というのも、新政府の太政官(だじょうかん)制のなかでは平田篤胤(ひらたあつたね)派の流れをくみ、文久(ぷんきゅう)以来外国を夷狄(いてき)とよび、神がかり的な神国思想を唱えていた人間がいっせいに進出してきたからである。

官制のなかでも神祇官(じんぎかん)はとりわけ優位におかれていた。

徹底した洋学者で英学者たる諭吉は、王制復古の掛け声よりも、より強く諸外国のなかにおける日本、西洋文明にいやおうなしにまきこまれざるをえない日本の状態を、慶応義塾に閉じこもりながら考えざるをえなかったのである。

かつてヨーロッパへ行ったときメモをとった『西洋事情』は、慶応二年(1866)以来、絶え間なく書き継がれ、明治二年(1869)に『世界国尽(くにづくし)』を公刊したとき、彼はそれまで自分の本が他人に利益を生ませるだけであることを不満として、「福沢屋諭吉」の名によって書物問屋組合に加盟し、自費による出版を開始したのである。

ここではじめて啓蒙(けいもう)主義者諭吉、文明開化の指導者諭吉が誕生したのである。

彼は大刀を捨て、侍であることを事実上やめた。

彼は政治よりも、より深い文明と社会の流れのなかに入っていったのである。

廃藩置県が行なわれた明治四年には、慶応義塾も芝から三田へ移転し、本格的な塾経営が軌道に乗った。

明治五年二月の第一同以来、九年十一月の第十七編まで書き継がれた『学問ノススメ』は、初編だけで二十万部、海賊版が十数万、さらに全編の総計ではじつに七十万部を売り尽くしたのである。

福沢は自負して語った。

当時の日本の人口を三千五百万と計算すると、国民百六十人のうちひとりは必ずこの本を読んだことになると。

この自負は正しい。

さらに、のちに諭吉は全部で三百四十万部は売れたはずとも述べるほどである。 |

福沢諭吉著『学問ノススメ』

|

こうなると国民十人にひとりの割合だ。

そして、単に量の問題だけでなく、その冒頭の一句にいたっては、近代日本精神史の最高のことばとしていまだに忘れられてはならないものだったのである。

「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ、人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ。

サレバ天ヨリ人ヲ生ズルニハ、万人ハ万人皆同ジ位(くらい)ニシテ、生レナガラ貴賤(きせん)上下ノ差別ナク、万物ノ霊タル身卜心トノ働(はたらき)ヲ以テ天地ノ間ニアルヨロヅノ物ヲ資(と)リ、以テ衣食住ノ用ヲ達シ、自由自在、互(たがい)ニ人ノ妨(さまたげ)ヲナサズシテ、各(おのおの)安楽ニ此世ヲ渡ラシメ給フノ趣意ナリ」 |

はじめのことばの出典については、イギリスの詩人ミルトンの『失楽園』からとったことばという説もないわけではないが、やはりわたしは定説どおり、アメリカ独立宣言の“ All men are created equal ”からヒントを得たと考えたい。

アメリカは諭吉にとって最初の外国であっただけでなく、彼はすでにふれたとおり、幕末の知識人がすべてそうであったように、アメリカの国民統一のシンボル、ジョージ・ワシントンに、強い関心を抱きつづけていたからである。

彼の合理主義は徹底していた。

忠臣義士(赤穂浪士)は評判は高いけれども、また仇討(あだうち)は美しいようだが、

「其(その)実ハ世ニ益スルコトナシ」。

主人への申しわけで命を捨てたものを義士というなら、権助(ごんすけ)が主人の使いに行って金を落とし、旦那(だんな)に申しわけがないといって並木の枝にふんどしをかけて首をくくるのと同じことだ。

明治維新が大義名分を掲げて政治変革までいった直後に、ここまで言い切るのは相当な勇気がいったにちがいない。

諭吉はこのとき、直接楠木正成(くすのきまさしげ)の名前をあげて義士をののしったわけではなかった。

しかし、世間は諭吉が楠木正成をふんどしで首をくくった権助とよんだと、いっせいに非難しはじめたのである。

4.2 明六社(めいろくしゃ)

諭吉は少しもへこたれなかった。

明治五年(1872)に発行した『かたわ娘』では、寓意(ぐうい=自説)小説の形をとりながら、人妻が、眉(まゆ)を落とし、おはぐろを染めるのは、人間として「かたわ」であると痛論したのである。

彼は例をあげた。

生まれたときから眉がなく歯が黒い娘が生まれてきたら、人々はどう思うか。

ある戯作者(ぎさくしゃ)は、『当世利口娘』を書いて、諭吉の論に反駁(はんぱく)しようとした。

だが諭吉の活動は、さらに発展する。

明治六年、年号にちなんだ結社「明六社(=明治六年)」を友人たちと設立した彼は、翌年三月から『明六雑誌』を発刊した。

単なる雑誌発行の組織でもなければ親睦会でもなかった。

彼は日本人が意志の疎通を欠くのも、人前で話す訓練ができていないからだと考え、明六社で「演説会」を定例化し、慶応義塾でも「三田講演会」を定期に開いてゆくのである。

聴衆を集めて演説するというのは、日本ではじめての試みだった。

ちょうど慶応義塾が毎月授業料をとりはじめたのが日本ではじめてだったように。

彼の学問は机上の空論ではなかった。

彼は会計学の本を出すときも、題名を『帳合之法(ちょうあいのほう)』としただけでなく、内容的にも大福帳(だいふくちょう)から近代的簿記へ転換させる一里塚を築き上げたのである。

彼の考える文明開化は、対象をインテリに限ってはいなかった。 |

福沢諭吉著『かたわ娘』明治5年発行。

|

『童蒙教草(どうもうおしえぐさ)』にみられるように、子どもを対象として活動することすら、彼の視野には入っていたのである。

変革への試みは、友人の森有礼(もりありのり)が明治八年二月に結婚したとき、「契約結婚」の音頭をとり、証人となっ

たことにも現わされている。

当時日本の結婚は、結納制がしだいに強化され、江戸時代では自宅で三三九度をとりかわすだけだったのが、明治に入ると仏前結婚、神前結婚、小笠原流の結婚と、文明開化に逆行するような習慣が急速に強化されていった時期にあたることに注意しておきたい。

「契約結婚」とは、まさに諭吉や森有社でなければ実践できないことだった。

森有礼がのち、伊勢神宮に対して不敬を働いたと口実をつけられて暗殺されたのは、偶然ではなかったのである。

諭吉が明治初年、身の危険を感じたというのは、この点に限れば真実そのものだった。

「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ」と断言しきった諭吉が、新政府の「有司(ゆうし=役人)専制(=政治)」に反対する人々の理論的根拠たる「天賦人権論」の元祖であると思われはじめたのは、ある意味で当然のことである。

だが、政府が明治八年の新聞紙条例・讒謗(ざんぼう=そしる)律によって民間言論の弾圧に乗り出してきたとき、諭吉の活動は強い箍(たが)をはめられることになってきたのだった。

諭吉は、自由な出版活動ができないなら『明六雑誌』を廃刊しようと主張した。

諭吉は微妙な立場に立たされていたのである。

当時政府は、もはや神がかりの国学者たちを新国家建設に役だたぬとして、ほぽ全面的に追放し終わっていたときだった。

政府自身が殖産興業・富国強兵のためには、政府流の文明開化をみずからの手で推進しようとしていたときだった。

諭吉はその方針に対して賛成しこそすれ反対する理由はない。

諭吉は内務卿大久保利通に代表される新方針を実現しようとして幕末以来一貫した著述活動を行なってきた人だったのである。

ただ、言論弾圧のみが困る点として残る。

諭吉の道は大きく分かれようとしていた。

5 独立自尊 top

5.1 政府と学問

諭吉が種をまいたといってもよい「天賦人権論」は、この新聞紙条例の発布されたころから、民間では急速にひろがってきた。

諭吉もかねてからの開国論者として、また外国で実際に議会を見てきた人間として、明治日本で国会を開き、国民の権利を保障するのは当然だとは考えた。

というより、それが持論だった。

だが、彼は昔の尊王派や攘夷論をきらったように、極端な行動的論理は体質に合わなかった。

彼は民衆を啓蒙しようとしたが、まだ無知な、少なくとも諭吉が無知だと考えた民衆自身が、直接権力を要求する動きにはためらった。

まず民衆は学問をしなければならない、知識を身につけねばならない、権利はそれからのことだ、というのが諭吉の立場である。

諭吉は政府の「教育令」、すなわち義務教育の実践に大賛成だった。

彼は慶応義塾の運営者として、日本でもっともうまく運営されようとした京都府の教育事情を見て歩き、賛美した。

彼が主張するのは、空理・空論ではなく、実質的な「文明開化」である。

彼が明治八年(1875)に発表した『文明論之概略』は、維新政府のよるべき方向を指し示そうとしたものだったのである。

文明とは、いろんな学者が説を唱えるようでいて、「同一の元素」がある、と。その共通するものはなにか。

「文明とは人の身を安楽にして、心を高尚にするをいうなり。衣食をゆたかにして、人品を貴くするをいうなり」

生活の安定を第一に考える彼は、日本の進むべき道は、外国におもねることでもなければ、軍備だけを強化しようとして生活を破壊することでもないと説く。

「自国の独立」が肝心なので、それには、日本のおかれた位置を考えぬき、「文明」を推し進める現実的コースを選ぶことだと。

それが人民の「知徳」であり、日本の「習慣」だったのだと。

国の権利と人民の権利、すなわち当時のことばでいえば「国権」と「民権」は、バランスを崩してはならぬとする諭吉の立場は、西郷隆盛をはじめとする極端な士族的国権論者も、「自由ハ鮮血ヲモツテアガナハザルベカラズ」といった極端な民権論者も、ともに退けるものだった。

男女の間も、学問と生活の間も、政府と人民の間も、さらには民権と国権の間も、片寄ることなくバランスをとれというのである。

こうした彼にとって、明治政府の方針はものたりないが、しだいに好ましいものに思えてきたのだった。

明治十三年に近づくと、政府部内の改良派の代表たる大隈重信(おおくましげのぶ)と、諭吉の立場はほとんど一致した。

大隈はこのころ、大久保利通が明治十一年に暗殺されたあとの政府では、伊藤博文・井上馨と並ぶ三人の実力者に入っていた。

穏和な形で国会の開設に踏み切ることが、諭吉と大隈の間で確認されたことだった。

大隈の政府部内への工作はほとんど成功するかにみえた。 |

福沢諭吉著『文明論之概略』

『学問ノスニメ』とともに諭吉の代表的著書。

|

明治十三年の十二月のある日、大隈は伊藤博文・井上馨(かおる)を同席させたうえで諭吉と面会して言った。

新しい政府の方針を実現するには、新聞を民間だけに任せておくわけにはゆかない。

民間に任せてあるから世論は過激に流れ、新方針を実現することもできなくなってしまう。

ついては諭吉に新聞面で協力してくれ。

長い間ためらった諭吉に対して井上は座り直して、切り口上でこんなことまで言いきった。

「打ち明けるが、政府は国会を開くつもりです。

このことは、伊藤・大隈のふたりとも相談のうえ、堅く約束したことです。

これを打ち明けた以上、三人の参議は決してあなたを売らない。

あなたも三人をだましてくださるな」 |

ここまで言われた諭吉は、新聞を出そうと約束し、準備活動に入ったのである。

しかし、論吉が伊藤や井上を信頼したのは、甘かった。

明治十四年夏、北海道開拓使(現在でいえば北海道庁)に大規模な汚職事件がおこり、政府非難の声が全国に高まり、こんな汚職が進行したのも国会が開かれていないからだという議論として世論が沸騰し、大隈重信が政府部内でその声に同調しようとしたときのことである。

このときまでに、慶応義塾出身者は、福沢諭吉から大隈重信のルートでしだいに政府の重要な地位につきはじめていたのだったが、十月十二日、伊藤たちは大隈以下、諭吉門下の人々をいっせいに、ことごとくといってよいほど首にしたのである。

論吉はその三日後、長い抗議文を井上と伊藤に送ったが、すでにおそかった。

ある新聞は書いた。

| 「なぜか廟堂(びょうどう=政府)の貴顕(きけん=高官)方は、おそろしく三田の洋学先生をコレラのごとくに忌み嫌われ、石炭酸をまかれるほど」であると。 |

5.2 脱亜論

諭吉の失望は深かった。

彼としては、幕末に徳川慶喜を信頼しかけて「大君のモナルキ(君主)」を唱えたときと、明治十四年(1881)の政変のときの二回だけが、現実の政治にかかわろうとしたときだった。

ところがこの二回とも、彼の理念はうちくだかれた。

新聞だけは、予定どおり出そう、それで自分なりの民衆啓蒙を行なおうと思い直した諭吉は、明治十五年三月、日刊の『時事新報』を発刊し、以後死ぬまで在野の教育者・新聞発行者として、全力を傾けることにしたのである。

彼の息子は回想している。

諭吉の新聞への熱情はちょっと伝えにくいと。

いまのように新聞休刊日などといって全国の新聞が一度に休んでしまうのなどを見たら、父はなんと言ったろうと。

彼は政府に裏切られたけれども、幕末に幕府を見限ったようには、明治政府に対しては振る舞わなかった。

「文明」を推し進めるには、政府と民間が対立するだけではなく、互いに、お互いの立場で努力するほかないと信ずるようになったからである。

諭吉は日本民主主義の建設者として第一の人であるかのように書かれることがあるかと思えば、本質的には明治絶対主義政府のシッポだと悪口をたたかれたりしてきたが、じつは彼は明治十四年の政変以後は、自己の自立性を貫こうとしたのだった。

そこに諭吉を評価するときのむずかしさがあるのである。

諭吉は『学問之独立』を書いて「学問と政治を分離すべし」と説きつつ、日本国家の独立にも心をそそいでいた。

「官民調和」も大切だが、「国権皇張」も必要とする諭吉は、民権派からも非難され、政府からもにらまれるところへ追い込まれていったのである。

彼は西洋を知り尽くしていた。

攘夷論の盛んなときは、西洋に学べと論じつづけた彼だが、西洋が日本・中国・朝鮮をあわよくば植民地にしようとしていることは諭吉にははっきりわかっている。

日本は、大久保利通から伊藤博文へと引き継がれた新政府の手によって、いかに彼らが諭吉を裏切ったとはいえ、民族の独立だけは守りとおす道を歩みはじめていた。

そこまではよい。

だが中国、とりわけ朝鮮は文明開化をかたくなに拒否することによって、しだいに世界からとり残されていっている。

ヨーロッパ諸国が植民地としてねらっていることは明らかなのに、国内改革は少しも進まない。

まして中国(当時の清国)は、ヨーロッパ列強に自分自身がねらわれているのに、かねてから支配権(宗上権)を口実に、朝鮮に干渉し、骨肉相食(あいば)んでいる。

諭吉は朝鮮独立運動を援助しようとした。

朝鮮の志士、金玉均(きんぎょくきん)らは、福沢諭吉門下の人々を自分の顧問に迎え、国内改革と親清国勢力の排除に乗り出していった。

日本政府はどうしたか。政府もかねてから朝鮮に目をつけていた。

明治初年に征韓論(せいかんろん)がおこり、かつての豊臣秀吉の「朝鮮征伐」的なイメージがかきたてられたとき、大久保・伊藤は反対して西郷隆盛以下を政府から追放したが、それは本心からの平和論ではない。

まだ朝鮮に直接干渉するだけの実力が日本についていないから時機を待とうというだけのことであった。

だからこの諭吉が独自に朝鮮独立運動を援助しはじめるころになると、つまり明治十六、七年には、政府も外交ルートを通じて金玉均らの運動をひそかに援助しはじめたのである。

政府の目的はこの運動を通じて日本の勢力を植えつけ、清国になりかわって朝鮮を支配することにあるのだから、諭吉とは目的の力点のおき方は違うが、結果は似たようなことになるだろう。

諭吉は再び政府に接近するかにみえた。 |

金玉均

|

「脱亜(だつあ)論」はこの時期に考えられたものである。

中国・朝鮮がぐずぐずしていて、ヨーロッパの威力に対抗できないとき、

「我が日本の武力を以ってこれに応援するは、たんに他のために非ずして、自(みず)からのためにするもの」だ(『時事小言』)。

日本だけはアジアを脱して、(つまり「脱亜」して)、文明の道を進めたが、中国と朝鮮はだめだ、このままでゆくと、この二国は亡国になってしまう。

このままでは、この二国は日本にとって「悪友」である。

悪友とつきあっていると「ともに悪名をまぬかるべからず」「アジア東方の悪友を謝絶するものなり」(「脱亜論)。 |

えげつない表現だが、諭吉は最後の希望として、金玉均の運動を支持しようとしたのだった。

金玉均は日本政府よりも、むしろ諭吉を信じようとした。

明治十七年十二月、金玉均らは朝鮮改革のためのクーデターを計画し、敗れて日本に亡命してきた。

それまで金玉均(きんぎょくきん)らを援助するようなことを言ってきた日本政府は、彼らが朝鮮で負けてしまい、利用価値がなくなったとみると、態度を急変した。

一気に冷淡になってしまったのである。

金玉均をかくまい、財政的な面倒を見、激励しつづけたのは諭吉とその門下生だけになってしまったのであった。

日本政府は金玉均を見捨てたとなると、朝鮮・中国の政府が刺客を金玉均にさし向けても放任した。

金玉均をかくまったからといって、諭吉の家は家宅捜査までうけ、諭吉は裁判所に出頭せねばならぬほどだった。

そして結局、金玉均は朝鮮の保守派と中国政府のワナに。かかり、上海に潜行したところで暗殺されてしまったのである。

金玉均の死体は、首と手足を寸断され、ソウルその他でさらしものにされた。

諭吉は深く悲しんだ。

5.3 「平凡の巨人」

諭吉の努力はいつ報われるのであろうか。

朝鮮の保守派や清国に対する恨み、またアジア改革への希望は、折れ曲がった形で諭吉のなかに内攻していった。

明治二十七年(1894)、日本が清国との戦争に踏み切った、いわゆる日清戦争では、諭吉は日本政府の態度を百パーセント是認して賛成し、当時の金で一万円を献金したりした。

清国の近代化には、清国の保守派をたたきつぶすことが必要だと考えたからである。

ある意味で日本の資本主義、すなわち文明開化後の日本のほうが、おくれた清国より世界史の客観法則からみれば進歩的だったといっていえないことはないだろう。

だが諭吉は、この戦争が、近代日本の本格的なアジア侵略の開始の第一歩であることに気づかなかった。

旅順を日本軍が占領したとき、慶応義塾(けいおうぎじゅく)の学生たちは、たいまつをかぎして宮城前を行進し、万歳を三唱した。

だが、諭吉の政治へのかかわりは、もはやここまでであった。

彼は慶応義塾における教育と、民衆啓蒙の手段としての『時事新報』の論説執筆と、社の経営にその晩年を費やそうと決心し、実行したのである。

日清戦争以後、明治三十四年二月三日の六十七歳の死まで、彼は『福翁百話(ふくおうひゃくわ)』『福翁自伝』などを書きながら、ゆうゆうと晩年を過ごしていった。

この『自伝』に若干のウソと誇張があることは本文中に指摘したとおりだが、口語体の文章とあいまつ自由な精神は、民間にあって文明開化を推し進めた人間の記念碑として、近代の思想史と、伝記文学史上に不滅の光をなげかけているのである。

彼は、各個人の「独立自尊」を説きつづけた。

諭吉は身体を鍛えようと、毎朝五キロメートルほど、ハンチングをかぶり、竹杖をついて散歩するのを日課とした。

米つきもした。馬にも乗った。健康な身体にこそ、健全な魂が宿ると考えたからである。

彼の最後の生前の主な著作は、門下生を動員した『修身要領』だった。

彼はそこで最後の力をふりしぼって、各人の「独立自尊」を説こうとした。

だが、時代はその底のほうで新しい方向に勁きはじめていたのである。

諭吉の『時事新報』にかわって当時東京で最大の発行部数を誇りはじめていた『万朝報(よろずちょうほう)』には、文明開化や一般的・抽象的な民主主義よりもさらに根の深い、日本資本主義の現実に目を向けようとする社会主義的な民主主義を主張する幸徳秋水(こうとくしゅうすい)たちが、論説担当の記者として登場し、読者をひきつけはじめていたのである。

幸徳秋水は書いた。

諭吉は「独立自尊」を説く。

しかし、個人は社会あっての個人であり、社会の平等や調和、公徳を軽んじるようすが文中に見え隠れするのはどうしても賛成しかねると。

「全社会人民のために、身を殺して仁をなす」という「高尚なる道義を説かざりしを惜しむなり」と。

(幸徳秋水『修身要領を読む』) |

また、ある『万朝報』の記者は書いた。

諭吉の「独立自尊」は、芸者が置屋にしばられなくなって自前で芸者をはじめれば、それで「独立自尊」が実現したというようなものではないか。

芸者という不自由な仕事の内容に立ち入って考えないのと同じようなものではないか、と。 |

諭吉は答えなかった。言いがかりをつけられたと思ったのかもしれない。

また事実、諭吉を非難しようとした『万朝報』の人々も、諭吉が近代化社会の建設に果たした役割を知り尽くしていたからこそ、若干は無理な言いがかりをつけようとしたことを内心では悟っていた。

諭吉が脳出血と闘いながら死んだとき、諭吉批判の代表者となっていた幸徳秋水は、心のこもった熱烈な追悼文を自発的に書いたのである。

秋水は言った。

自分は諭吉の意見に不賛成だったことは多い。

だが、そんなことは末の末だ。

意見の表面はともかく、重要なのは人物である。

諭吉は「一人の平民」として、「一世の師表」だった。

政治の表面でおどる一見「非凡なる巨人」は幕末以後かなり存在はした。

だが、平凡な本分を尽くしてたゆまなかった人物は、諭吉以外にはなかった。

「今やこの人亡し」。われわれは「千百の非凡の巨人」より、「一個の平凡の巨人あらんことを欲す」。

諭吉の存在はまさにその「平凡なる巨人」だったのである、と。 |

諭吉に対する最大の批判者だった幸徳秋水のこの追悼文ほど、諭吉の偉大さを語り尽くしたものはなかった。

わたくしも、この秋水のことばに、まったく同感する。

諭吉はいくつかの思考錯誤をおかしつつ、やはり近代日本をつくった人々のなかで、最大の「平凡なる巨人」だったのである。

参考図書

羽仁五郎『白石・諭吉』岩波書店(昭和十二年)

慶応義塾編『福沢諭吉全集』全二十二巻 岩書店(昭和三十三〜四十六年)

小泉信三「福沢諭吉」岩波書店(昭和川十一年)

河野健二『柵沢諭吉』講談社(昭和四十二年)

鹿野政直『福沢諭吉』清水書院(昭和四十二年)

遠山茂樹『福沢諭吉』東大出版会(昭和四十五年)

石田雄編『福沢諭吉集』「近代日本思想大系・第二卷」筑摩書房(昭和五十年)

ひろたまさき『福沢諭吉研究』東大出版会(昭和五十一年)

福沢諭吉略年譜 top

天保六年(1835)

天保七年(1836)

安政元年(1854)

安政二年(1855)

安政五年(1858)

安政六年(1859)

万延元年(1860)

文久二年(1862)

元治元年(1864)

慶応三年(1867)

明治元年(1868)

明治五年(1872)

明治六年(1873)

明治十五年(1882)

明治二二年(1899)

明治二四年(1901) |

一歳

二歳

二十歳

二十一歳

二十四歳

二十五歳

二十六歳

二十八歳

三十歳

三十三歳

三十四歳

三十八歳

四十歳

四十八歳

六十五歳

六十七歳 |

九州中津(なかつ)藩の武士福沢百助(ひゃくすけ)の二男として、中津藩蔵屋敷内の長屋に生まれる。一兄三姉がある。

父百助死し、中津にもどり、母親に育てられる。

長崎へ出て蘭学に志す。

家中のねたみをうけ、長崎を去り、大坂に移る。

江戸に移り、蘭学塾を開く。

オランダ語が実用にならないことを知り、英学に転向する。

幕府軍艦咸臨丸に乗り込み、アメリカへ旅行。

幕府使節に従って、ヨーロッパ旅行。

幕府に召し出され、翻訳御用を命ぜられる。

再びアメリカに旅行。

芝に慶応義塾を開く。

『学問ノススメ』初編を刊行。

明六社を結成。

『時事新報』を創刊。以後、著述と新聞発行に専念する。

『福翁自伝』刊行。

二月三日に死去。 |

top

****************************************

|