|

****************************************

Index 岩倉具視 大村益次郎 西郷隆盛 木戸孝允 大久保利通 福沢諭吉

大久保利通 佐々克明著

1 ステーツマン誕生

1.1 ふたつの顔

1.2 青い麦

1.3 権カヘの志向

1.4 反動期を生きぬく

2 いつも権力の中枢に

2.1 公武合体の試み

2.2 文久のクーデター

2.3 脱公武合体へ

2.4 西郷との提携 |

3 王政復古の演出者として

3.1 長州との握手

3.2 岩倉と組む

3.3 四藩連合の形成

3.4 十九世紀至上の政治劇

4 文明開化への視点

4.1 廃藩置県への軌道

4.2 外遊から学んだもの

4.3 征韓論との対決

4.4 中央官僚を育てる |

5 専制者として

5.1 世界史を飾る大開発

5.2 日本最後の国内戦争

5.3 大久保路線は死なず

大久保利通略年表 |

佐々克明(ささかつあき)作家。一九二六年(昭和元)福岡市に生まれる。

東京大学法学部卒業。

著書『二分の一』『まぼろしの帰雲城』『織田信長』『天皇家はどこから来たか』他 |

1 ステーツマン誕生 top

1.1 ふたつの顔

明治維新には政治史的にみて、ふたつの太い軸がある。

それは、およそ三世紀にわたった江戸幕府の封建社会の破壊という面と、欧米の先進国に追いつき、追い越すための「近代」日本をつくるという建設の面であった。

明治四年(1871)七月、廃藩置県の詔書が出されたとき、大久保利通は、「今日より御変革始まる」と日記に書いた。

変革には、古いものの破壊と、新しい体制の建設というふたつの意味がある。

そして、大久保はその時点で、破壊から建設へと、維新が次の段階に入ったことを、はっきり意識していた数少ない政治家のひとりであった。

幕末以来明治初年までに、多数の才能が維新を椎し進めたが、あるいは非業の死を遂げ、あるいは時流の外に埋没するなど、新政の舞台に登場できなかった人物が少なくない。

それは、文明開化という課題が、新政の、至上の政治路線であることを真に理解できたかどうか、その差が傑出した人物たちを明と暗に分けた。

西郷隆盛でさえも、その例外ではなかった。

西郷は、変革のもつふたつの顔のうちの、破壊というひとつの面には卓抜した人物であったが。

大久保は、ふたつの顔をもっていた。

革命家という能力、もうひとつは、官僚政治家という側面である。

そして、大久保は王政復古を迎え、明治十一年に横死するまで、討幕と新政の演出という、ふたつの政治ドラマをみごとに主宰しきったのである。このような政治家を「ステーツマン」とよぶならば、大久保こそ、世界史のなかでも、きわめて偉大なステーツマンだったといえるのではなかろうか。 |

大久保利通像

|

1.2 青い麦

大久保利通は、薩摩藩士大久保利世(としよ)の長男として、天保元年(1830)、いまの鹿児島市下加治屋(しもかじや)町に生まれた。

幼名は正助(しょうすけ)という。

西郷隆盛も同じ町の出身であり、ともに島津藩の城下に住む家臣としては下層の、御小姓与(おこしょうぐみ)の階層であった。

とはいっても、けっして身分が低いわけではない。

父は琉球館付役であり、母方の祖父皆吉鳳徳(みなよしほうとく)は医者であった。

鳳徳は、一流の蘭学者であり、海外の事情に詳しかった。

この開明的な祖父に幼時からかわいがられたことが、後年の人間形成に大きな影響を及ぼしたようである。

少年時代から文武両道に秀でていたが、同時にたいへんないたずらっ子であった。

近くに温泉があり、そこにはただの水滝と湯の滝とがあった。

正助は、ひそかに上流へいって、湯の滝をせき止め、湯治客が急に冷たくなって飛び上がるのをよろこんだりした、という。

仕官は早かった。

十七歳のとき、藩の記録所の書記の仕事を命じられた。

それほど秀才としての評価は高かった。

だが、順風に乗るかのようにみえた人生は、まもなく苦難に沈むこととなった。

嘉永二年(1849)、いわゆる「高崎くずれ」というお家騒動がもちあがった。

藩主島津斉興(なりおき)が嫡男斉彬(なりあきら)を遠ざけ、側室お由羅(ゆら)の子久光(ひさみつ)を後嗣に、しようと企てたことで、斉彬派の高崎五郎右衛門らがクーデターを計画し、処刑された事件である。

そのほんとうの原因は、開明論者であった斉彬(なりあきら)の積極政策と、斉興(なりおき)時代にせっかく再建した財政を消極的に守ろうとする保守派との衝突にあった。

それはともかく、父利世(としよ)が高崎派に属して鬼界ヶ島に追放され、正助青年も免職処分となった。

ときに、二十一歳。一家の暮らしは、たちまちゆきづまった。

男の兄弟はなく、下に幼い妹が三人。

正助は閉門の身ながら、必死になって母や妹の養育にっとめた。

利通の長男利武氏は、『大久保利通』(松原致遠編)のなかで、「公の姉は新納家に嫁いで早く亡くなったが、姉の夫の弟である樺山三圓(かばやまさんえん)から三両を惜りたようだ」と語っているほどの困りようだった。

しかも、この苦しい時期に、毎朝暗いうちに起きだして、神社参りをし、なにごとか願をかけていた。

他日の革命家・政治家としてのねばり強さ、並々ならぬ忍耐心といった資質は、「青い麦」の、この時期に培われたといえる。

1.3 権カヘの志向

逆境にあっても、ただ生活や家族に心を配るだけではなかった。

深夜、西郷をはじめ吉井友実(ともざね)・税所篤(さいしょあつし)・伊地知正治(いちじまさはる)らの同志が大久保家に集まり、藩内外の情勢を語り合った。

このグループがいつしか「精忠組(せいちゅうぐみ)」といわれ、後に維新の原動力となる。

こうした交わりを通じ、若い大久保の胸に、不屈の権力への野望がはぐくまれていった。

だが、この時点ではまだ、その領域は狭い薩摩藩に限られていた。

だが、「高崎くずれ」に反作用がおこった。

幕府の首席老中阿部正弘(あべまさひろ)は開明派であり、斉彬(なりあきら)の支持者であった。

阿部は、斉彬擁立を進める手段として、「琉球(りゅうきゅう)事件」を利用した。

これより先、薩摩藩が支配する琉球には、英仏の艦船が来航して、開国を迫っていた。

当主斉興(なりおき)ら保守派は、琉球への干渉を恐れ、幕府にこの重大な情況の報告をわざと怠っていたのである。

その姿勢がまた、「これは日本全体の問題として考えるべきだ」とする斉彬と対立の要因でもあった。

阿部の圧力で、斉興は引退させられ、斉彬が藩主となった。

嘉永四年(1851)のことである。

精忠組は浮上した。

二十四歳の大久保は嘉永六年(1853)に許され、もとの記録所の書記に復職した。

再び人生のスタートラインに立ったのである。

そして、このときから大久保は生涯、着実に地歩を固め、一度も途中で挫折することがなかった。 |

島津斉彬像

|

二十八歳で御徒目附(おかちめつけ)に昇進して結婚し、父も遠島処分を許されるなど、安政四年(1857)はまことに大久保家にとってよき年であった。

だが、この安政年間(1854〜60)は幕府にとって、薩摩藩にとっても多事多難なできごとがつづいた。

斉彬(なりあきら)は信じがたいほど精力的に、藩を開明政策のセンターに仕立てた。

「開物館」という化学研究所をつくって、アルコールや綿火薬(めんかやく)などの製造、近代的な武器の開発、農具や肥料の改良など、先進諸国の科学技術と制度・施策を一挙に導入しようと試みた。

いっぽう、斉彬は自藩だけでなく、この開国を含む開明主義を日本全体に及ぼそうとした。

それには、将軍や幕府首脳が開明派でなければならない、とあって、将軍家定(いえさだ)の後継者に一橋慶喜(よしのぶ)を推す運動を進めた。

その手足となって各藩の間を奔走したのが、西郷隆盛であった。

ここで注目されるのは、安政年間、つまり斉彬時代に、大久保は政治的な役割を与えられていないことである。

もっぱら西郷が、枢機に加わっていて、大久保は地味に役人の仕事を果たしている。

おそらく、高度の知識人であり、ステーツマンであった斉彬は、自分に似た性格があり、自分より当時としては器量の狭い大久保について、内政向きと判断していたのであろう。

それは、当を得たものだったし、大久保にとっても貴重な時期であった。

大久保は安政年間、藩にとどまっていた。

薩南の地では、驚くばかりの洋化政策がとられていた。

大久保は、卓越した官僚政治家としての修練を積み、同時に後の「文明開化・殖産興業」政策を体験しえたのであった。

1.4 反動期を生きぬく

安政四年(1857)から五年にかけて、中央政局が激動した。

老中阿部正弘の急死。

アメリカの開国・通商要求。

保守派井伊直弼の大老就任。

慶喜を排し、徳川慶福を継嗣と決定。

同時に勅許なしの日米修好通商条約調印。

ついで、井伊大老による開明派への大弾圧(安政の大獄)。

そして、斉彬の病死。

絶望した西郷は、同志の僧月照と錦江湾に投身自殺をはかり、西郷だけは助かったが、奄美大島に流されてしまった。

それまで政治的支柱だった西郷がいなくなると、精忠組は感情が高ぶり、にわかに尊王攘夷に急進した。

脱藩して井伊大老らを殺そうというのだ。

大久保はそのとき、精忠組の首領格であった。

ここで暴発すれば、同志たちは破滅し、藩にとっても不利を招く。

そう判断した大久保は、表面は尊攘に同調しながら、じつに思慮の深い行動をとった。

かつて、相対立した側の島津久光に接近したのである。

斉彬の次代は、久光の子忠義が継いだ。

当然、久光には強大な発言権があった。

しかも、久光は死んだ兄を尊敬していた。

斉彬の死後、開明政策が逆もどりし、藩政が保守派に握られている以上、久光に直結するほかない。

それが大久保の判断であった。

ところで、久光への接近法がおもしろい。

久光は囲碁好きであった。

そうと知るや、大久保は同志の税所篤(さいしょあつし)の兄吉祥院住職乗願(じょうがん)に碁を習った。

しかも、久光に献上する書物はみな吉祥院を通すことになっていたので、大久保は書物を住職の手で久光に届けてもらい、その本の間に、政治への意見などを書いた紙をはさんでおいた。

これが久光の目にとまった。

おりしも安政六年九月、久光の父斉興(なりおき)が死に、久光は正式に後見人となった。

事実上の藩主である。

そのころ、精忠組は大久保のおさえがきかないほど、怒りが盛り上がっていた。

大久保は苦しんだ。

そして、危険な賭けをした。

脱藩の計画を久光の側近にもらし、おどしをかけながら、久光による慰撫(いぶ)を期待したのである。

それは、藩主の手紙を精忠組に与えるという、当時では前例のない方法であった。

同年十一月、「精忠士面々へ」という宛名(あてな)で、暴挙を戒める書状が下された。

同志が「精忠」であることを主君から公認されたわけである。

一同は感激し、事態はおさまった。

大久保は成功し、政治家としての第一歩を政治史に刻んだ。

池辺吉太郎は、その著『明治維新三大政治家』のなかで、大久保について、次のように評している。

「政治家にはたいてい主義主張があるものだが、大久保には自分が考えた方針というものは見当たらない。

しかし、ある時点で最善と思うことを採用すれば、固守してやりぬく……」

久光の信頼を得て、万延元年(1860)、勘定方(かんじょうがた)小頭に昇格。

藩首脳から保守派が遠ざけられた。

その年、井伊大老惨死。

翌文久元年(1861)には、大久保は御小納戸(おこなんど)という重役に栄進し、中山忠左衛門・小松帯刀(たてわき)らとともに藩政の中枢に座を占めた。

ときに三十二歳。

謹慎を解かれてからわずかに八年。

このころ、名を一蔵(いちぞう)と改めている。

「大久保という人は徹頭徹尾、政治家である」とは、池辺吉太郎の評言である。

2 いつも権力の中枢に top

2.1 公武合体の試み

大久保を語るとき、はじめから討幕一筋で通したかのような誤解があるようだ。

だが、大久保の中央政界へのデビューは、久光の意を汲んでの公武合体、つまり朝廷と幕府を政治的に一体化し、開国できる体制をつくろうとする運動からであった。

それは、もとより思想的な運動ではない。

挙兵して京都に赴き、政治目的を遂げようという実力行使であった。

大久保は重役になった直後に、京都へ派遣された。

中央政界への登場である。

大久保はまず近衛忠房(このえただふさ)に会い、久光の計画を伝えた。

それは、幕府が画策していた、孝明天皇の妹和宮を将軍家茂の夫人に迎える件に反対し、将軍の後見に慶喜を、大老に松平慶永(春嶽)を就任させようという勅命を幕府に発し、それを実行させるために、薩摩に京都防衛を頼むと命令してほしい、という内容であった。

近衛は天皇に取り次ぐことを断わった。

しかし、久光と大久保はあきらめなかった。

西郷の赦免、久光・西郷の衝突、大久保・西郷の差し違え談判などのドラマをはさみながら、ついに文久二年(1862)三月、久光は約千人を従え、京都に出兵した。

江戸幕府の三世紀間に、このような形の軍事行動は皆無であった。

はたして、いろいろな反応がおこった。

藩内の保守派は反対し、過激派は小躍りした。

久光らは、その双方を排除した。

保守派は人事異動で退けられた。

やっかいなのは、他藩の志士と組んだ精忠組の有馬新七(ありましんひち)らであった。

西郷も大久保も、その説得に失敗した。

過激派は、佐幕派の公卿(くぎょう)らの襲撃を企てており、もし実行されれば、公武合体運動が崩れることは明らかだった。

久光・大久保らは決断した。

四月二十三日夜、京都近郊伏見の寺田屋に集まった有馬ら九人は、薩摩兵によって惨殺されたのである。

寺田屋事件によって、情勢が好転した。

目の前で、武威をみせつけられた朝廷が軟化し、まず久光に浪士を取り締まるよう命じた。

上洛が合法化されたような結果となった。

大久保らは、京の街を走りめぐった。

五月六日、大久保は岩倉具視と会談、ついに岩倉起草による「慶喜を後見に、松平慶永を大老にし幕政改革を」などの勅書が幕府に下された。

五月二十二日、勅使大原重徳(しげとみ)は薩摩軍とともに江戸に旅だった。

幕府は屈服し、慶喜が後見職、慶永は政事総裁職という地位についた。

久光・大久保の勝利であるかのようにみえた。

大久保の名声は、たちまち中央にひろまった。 |

寺田屋 京都市伏見区南浜町。

|

しかし、日本の内外を取り囲む大勢は公武合体ですむような、なまやさしいものではなかったのである。

2.2 文久のクーデター

過激な尊攘派をおさえ、いっぽうでは、無能な幕府権力を制約し、公武合体によって諸外国と開国しようとする薩摩藩主の後見人久光のまえに、皮肉な運命が待っていた。

京都・江戸で政治的勝利をおさめた帰途、文久二年(1862)八月二十一日、「生麦事件」が発生した。

イギリス商人リチャードソンらが行列をさえぎろうとし、供頭(ともがしら)の奈良原喜左衛門(ならはらきざえもん)らに殺傷されたのである。

開国論の急先鋒である久光が、もっとも原始的な「攘夷」行動をとった格好となった。

この事件は、排外主義者を奮起させたことで、公武合体運動の成功を帳消しにしてしまう。

京都に着いてみると、京都は尊攘派に握られ、岩倉卿らは、公武合体の主謀者ということで宮廷から追放されている始末である。

同時に、久光の実力行使が幕府の威信を低下させた結果、尊攘派の長州藩・土佐藩の発言権が増大してしまった。

久光らは失望し、八月末に帰国するが、大久保は藩主の意を体して、公武合体のための巻き返し工作を懸命につづけた。

同年十月、朝廷は長州藩に近い三条実美らの勅使を幕府に送り、将軍の上洛、攘夷の即時断行を促す。

慶喜や慶永らは上洛やむなしとの意見で、小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)らが猛烈に反対するという事態となった。

このとき、薩摩はなんと上洛反対を唱えた。

大久保は十二月に上洛し、公武合体派の公卿の間を走り回って、上洛を阻止しようと動く。

毛利敏彦著『大久保利通』(「中公新書」)の表現を借りれば、まさに、大久保はこの時期、「公武合体派の書記長役」のようであった。

勅使は、土佐藩主山内豊信(容堂)が率いる土佐兵に護衛されていた。

薩摩がひらいた先例によって、こんどは久光らが苦境にたたされる結果となった。

大久保は、文久三年正月、江戸に着き、慶永・豊信らに上洛反対を説くが、ついに上洛と決まり、使命は失敗に終わった。

だが、久光・大久保はあきらめない。

帰国した直後、大久保と中山忠左衛門は御側役・御小納戸頭取という藩の重鎮に任ぜられる。ときに、三十四歳。

前の年と打って変わって、文久三年の薩摩藩は、最悪の危機に陥っていた。

イギリスは生麦事件の責任を追究し、幕府に対して賠償金十万ポンドと謝罪書を、薩摩には犯人処刑と二万五千ポンドの慰謝料をつきつけた。

久光はこれを拒否し、イギリス側は艦隊を鹿児島湾に派遣するという事態にまで発展したからである。

それは開国派の中核が、攘夷の先頭にたたせられるという、泣くに泣けない悲劇的情況であった。

長州などの尊撰派、旧体制の幕府側に挾み撃ちにされたうえ、イギリスまでを敵に回してしまった。

しかも、京都の情勢はますます尊攘色を強め、幕府は屈従し、「五月十日を期して攘夷を実行する」と実行不能の約束をしてしまう。

さらには、尊攘派の姉小路公知(あねがこうじきんとも)暗殺の容疑が藩士田中新兵衛にかけられ、藩士の皇居入門が禁じられてしまった。

そして、七月二日には、ついに「薩英戦争」の開戦、鹿児島の城下町は戦火に見舞われた。

旗艦ユーリアス号など八隻の黒船の威力は、薩摩勢を圧倒したうえで退去した。

大久保は薩英戦争の総指揮官であり、参謀総長であった。

これまた運命の皮肉である。

が、このとき大久保が近代戦争を初体験したことは、このあとの戊辰戦争・西南戦争にいたる軍事活動を進めるうえに、大いに参考となった。 |

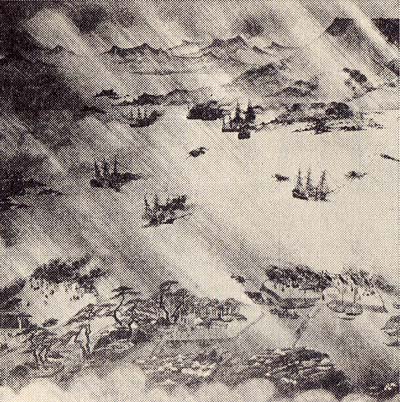

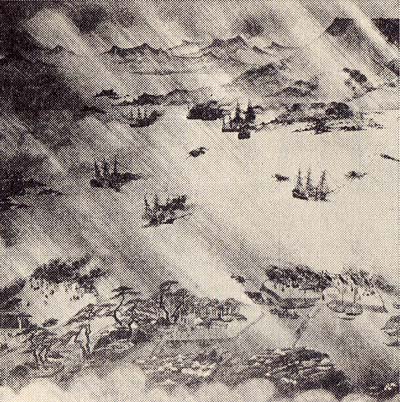

薩英戦争の図 尚古集成館蔵。

|

しかし、この戦争は薩摩と大久保にとっては、負けるが勝のような仕儀となってプラスした。

そのころ、尊王の本体である孝明天皇が過激分子をきらい中川宮を通じ、久光に対し尊攘派弾圧のため上洛するようにとの密勅を下した。

また六月には、長州も英仏の艦船に下関を破撃されて、手ひどい打撃をうけ、土佐では尊攘派の重鎮武市半平太(たけちはんぺいた)らが失脚し、合体派の藩主容堂(ようどう)が実権を回復した。

じつにめまぐるしい政情の変化である。

薩英戦争の敗戦にもかかわらず、大久保らはともかくイギリスと戦い抜いたという薩摩の威信を背景に、京都から尊攘派の追放を画策する。

そして、薩摩は京都守護職の会津藩主松平容保と組み、八月十八日、軍事クーデターをおこし御所を薩会両藩でおさえ、三条実美ら尊攘派の公卿を京都から追い出すことに成功する。

長州藩兵は反撃できず、三条ら七卿を伴って京都から退去してしまう。

大久保がこの計画の策定にかかわっているのは、「まことに以て大機会と相なり」と記していることからみても明らかだ。

十月、久光・大久保らは七千の大軍を連れて上洛し、薩摩は再び中央政界の中枢に復帰する。

そして、大久保はその中心点に位置していたのである。

2.3 脱公武合体へ

文久三年(1863)十月、大久保は京都から江戸に上った。

使命がふたつあった。

ひとつは、公武合体を実現するために、将軍家茂と一橋慶喜の上洛を求めること。

もうひとつは、イギリスとの平和交渉である。

これより先、盟友の中山忠左衛門が要職から離れていた。

薩英戦争でもっとも積極的に戦ったのは、精忠組を中心とする下級士族であった。

戦後、急速にその発言力が強くなり、久光に対し「寺田屋事件」と西郷流罪の責任者を処罰するように要求したのである。

この両方とも、久光の意志であり、大久保にも共同の責任があるわけだが、久光は中山をスケープゴートとし、下級士族の人心をまとめる処置をとった。

その結果、大久保はなにからなにまで、ひとりで重責を担わねばならなかった。

大久保は外交官としても一流であった。

大久保は二万四千ポンド(約七万両)の支払いを認めながら、その七万両の借金を幕府に申しこんだ。

幕府に断わられると、得意の脅し戦術に出た。

「もしだめならイギリス公使を斬って切腹する」と脅かしたのである。

結局、幕府は七万両を工面するほかなかった。

しかも、この借金は返済されることなく、維新にいたった。

対英賠償の支払いがすむと、その交渉過程でイギリス側は、じつは薩摩が開国論の中心であることをはじめて知り、薩英が一挙に接近することとなった。

賠償を他人のふところですませたうえ、強大な外敵と事実上の同盟関係に入ったことは、大久保の外交的な勝利といえる。(注:老中小笠原長道が支払った)

この提携が維新にあたって、重大に作用したことはいうまでもない。 |

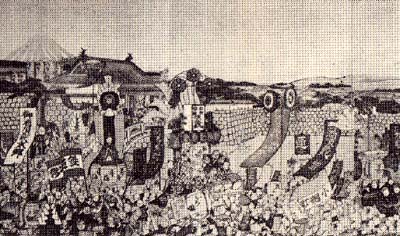

生麦事件の賠償 薩摩藩は事件の賠償金として

英国に24,000ポンドを支払った。

1864年2月20日号「絵入ロンドン・ニュース」より。

|

さて、次は公武合体の根回しである。

大久保・慶喜会談などで、将軍の上洛、「雄藩会議」の準備にとりかかった。

そして、翌元治元年(1864)の正月、徳川慶喜・松平慶永・松平容保・山内容堂・伊達宗城・島津久光の六人からなる「参与会議」が設置された。

天皇のもとで、公卿らと参与が協議し、国政の方針を決め、幕府が政策を実施する、というもので、公武合体論の結晶ではあった。

久光の権勢はこのときが絶頂であった。

しかし、久光は斉彬以来の、合体というパターンでの改革がすでに時流にそぐわないほど、内憂外患の病根が深いことに気がついていなかった。

参与会議はしょせん、寄り合い世帯にすぎず、朝廷・幕府・雄藩の相互にそれぞれの思惑があり、その内部にも亀裂があった。

初回の会議で、参与会議は暗礁に乗り上げてしまった。

驚くべきことに、慶喜が突然、横浜港の封鎖、貿易取引停止を提案したのである。

朝廷側が攘夷の即時断行を要求したときには、抵抗していた幕府側が、もっとも極端な攘夷を主張したのだから、久光らには衝撃であった。

大久保は、慶喜の逆転が薩摩から政治のイニシアティブを奪い返すためとみた。

慶喜の作戦は、結果的には幕府の墓穴を掘るものとなった。

三月九日、会議はまとまらず六人の参与が辞任し、公武合体は三か月であえなく瓦解した。

大久保が心血をそそいで編み出した、この公武合体が水泡に帰したことは、大久保を次なる政治目標へ向けて駆り立てることとなり、その「脱公武合体」は、当然ながら「脱久光」につらなってゆくのである。

2.4 西郷との提携

元治元年(1864)二月、藩の世論におされて、久光は沖永良部(おきのえらぶ)島に流されていた西郷を許し、軍賦役につけ京都に滞在させた。

大久保が赦免にどれほどあずかったかは判然としないが、ともかく、大久保は西郷復帰を歓迎し、西郷に京都を任せて、その年五月には帰国した。

中央政界からの一歩後退である。

ところで、大久保・西郷の政治姿勢を比較してみると、両者の差異ははっきりとしている。

西郷の生涯は、権力中枢との関連で少なくとも四回、挫折ないし断絶した。

初回は、安政の大獄で大島へ流謫(るたく)。

次が、久光と激突して沖永良部島へ。

ちなみにその獄舎は、戸も壁もないあらい格子で囲んだだけ、わずか三坪であった。

維新後には、高官につかず明治二年(1869)に帰国し、廃藩置県の同四年に中央政界に復帰。

明治六年の征韓論争に敗れてからは、十年の西南戦争まで、中央に背を向けていた。

いっぼう、大久保は二十四歳のとき閉門を許されて以来、四十九歳で横死するまで、野に下ったことがない。

それどころか、つねに権力の円心に近い地位にあり、藩政を担当してからは、つねに実権を握って離さなかった。

大久保の政治的な見通しの正確さ、徹底した現実主義に比べ、西郷には情に流される傾向、守旧的な性格などが、その政治生命を悲劇に追いこんだようなところがあった、と思われる。

西郷が中央政界に躍り出たあと、大久保は薩英戦争の教訓に基づいて、富国政策に没頭した。

イギリスに軍艦の買い入れを申しこんだり、幕府の海軍操練所に藩士を送りこみ、さらには、藩士村田経芳に命じて、鉄砲の製造・普及を急いだ。

その成果が、日本陸軍に採用された「村田銃」であり、日清・日露戦争に貢献した。

また、薩英戦争のときにわざと捕虜となって渡英した五代友厚が帰国し、イギリスとの経済交流を進言したのをいれ、慶応元年(1865)に、五代を含む十五人の留学生をイギリスに派した。

そしてイギリス・ベルギーなどとの交易を実行した。

この時期に、藩政の責任者として、積極的な経済政策を行なった経験は、のちに内務卿として、日本の規模で膨大な殖産興業策をとったことに生かされたのである。

このころ、大久保家に不幸が重なった。父利世が文久三年(1863)に、母ふく子が翌年に相次いで死去している。

大久保が内政に意を用いている間に、京都がまた騒がしくなった。

元治元年六月、長州を中心とする尊攘派がクーデター(禁門の変)を策し、薩会の連合軍に弾圧された。

この時機、長州は苦境にあった。

国もとの下関は、イギリスなど四ヵ国の艦隊に破撃されて大敗し、攘夷論の中軸である長州が、その実行不可能を悟った。

その動揺ぶりは、もともと開国論であった薩摩がイギリスと戦ったあとの情況とは異なっていた。

しかも、にわかに強硬策に転じた幕府は、勅命をとりつけ長州征伐へと踏み切り、もし薩摩がそれに肩入れすれば、長州は軍事的に壊滅したかもしれないほどである。

しかし、大久保・西郷は、征長の勅命をサボタージュした。

それは、幕権回復を抑止するためでもあるが、ひとつには、当時諸外国が神戸開港を要求し、大阪湾侵入を企図していたからでもあった。

幕府の重臣勝海舟と西郷がそのころはじめて会見し、勝が「雄藩連合によって開国問題を解決すべきだ」と提言、その報告をうけた大久保は、幕府をぬきにした雄藩連合による「共和制」の構想に政治的なリアリティーを直感した。

公武合体のプログラムは変質し、倒幕の芽が、大久保の脳裏にめばえたのである。

3 王政復古の演出者として top

3.1 長州との握手

藩政を固めた大久保は、再び、中央政界での舞台に登場する。

慶応元年(1865)二月、大久保は西郷と交替して上洛した。

その使命は、正月に落着した征長問題の寛大な後始末に不満な幕府の強硬路線を抑止することにあった。

幕府は、屈服した長州に追いうちをかけようと、藩主父子と三条卿ら長州に亡命した公卿の江戸送還を命じた。

また、さきには停止した参勤交代の復活を号令してもいた。

幕府が征長をきっかけに、主導権の奪回をはかったのである。

大久保はまたしても、精力的に有力者を歴訪した。

中川宮らに、幕府の要求を阻止すること、将軍の上洛などの勅命を発するよう要請した。

そのころ、幕府側のクーデター計画も伝えられ、京都の緊張は高まっていた。

朝廷は、大久保案を採用し、幕府に勅命を伝えた。

ところが、将軍家茂(いえもち)の上洛はかえって、藪をつついて蛇が出る状態を招いた。

長いこと培われた将軍の権威、会津・桑名などの兵に支えられ、幕府側が中央で優勢となり、第二次征長が蒸し返されてしまった。

この年、大久保は三回も上洛し、征長阻止に全力をあげている。

それは薩摩と幕府の正面衝突を意味した。

九月中旬、家茂は、征長の勅許を要求、朝廷側は、ついに二十一日に承認の線を出した。

大久保はねばりにねばった。

中川宮や二条関白に勅命の撤回を迫り、関白の参内を妨害する挙に出た。

宮中では、勅許を得るために、将軍が関白の到着を待っていた。

まさに体当たりの工作である。 |

徳川家茂像 徳川恒孝氏蔵。

|

事情を知った慶喜(よしのぶ)は激怒し、勅許を強行した。

重役とはいえ、大久保は将軍家からみれば、一藩の陪臣にすぎない。

封建の階級意識からすれば、論外の暴挙としか思えない。

これで、斉彬以来の薩摩=慶喜の友好関係は完全に決裂した。

薩幕の対立に油をそそいだのが、そのころ同時進行していた神戸開港問題である。

四国の軍艦が兵庫沖に来航し、武力示威を続けていた。

幕府側はその圧力に屈して、九月二十六日、独断で開港を約束してしまった。

このとき、大久保は雄藩会議を復活させようと、越前へ赴き松平慶永を説得し、了承を得たうえ、京都に戻り開港の件で雄藩会議を開くよう運動した。

もちろん、薩摩は開港そのものには反対ではない。

が、条約を結ぶ主体が朝廷であることを諸外国に示すことによって、幕府の権威を低落させようとはかったのである。

しかし、この策謀も、慶喜によって封ぜられた。

すでに大久保は幕府側に徹底的にマークされていた。

徳川最後の将軍となる慶喜は、無能のように伝えられがちであるが、斉彬がかつて開明派のホープとして推戴しようとしたように、当代の徳川一門では英明な政治家だったのである。

幕府と断絶した大久保は、会津藩との連携をも断ち切り、一転して薩長連合へと向かう。

このあたり、着実そのものだし、理詰めで現実的である。

だが、薩長の間には深い溝があった。

その溝の架け橋をつくったのが、土佐の坂本龍馬・中岡慎太郎であった。

坂本は、勝海舟に影響された雄藩連合論者である。

いろいろないきさつを経て、慶応二年の一月末、両藩の連合が密約された。

征長が実行された場合の、軍事同盟であった。

もっとも、その工作の主役は大久保ではなく西郷であるが、大久保が糸をひいていたことはまちがいあるまい。

この密約の存在を、朝廷も幕府も気がついていなかった。

3.2 岩倉と組む

慶応二年(1866)から三年の王政復古まで、大久保が討幕に果たした役割は、映画にたとえれば総製作者の立場であり、シナリオ作家であり演出家でもあったといえる。

しかも大久保はこの期間、一年半にわたって京都にとどまり、全知全能を討幕にそそぎこんだのだから、みずからがその壮大なドラマの主演者でもあったのだ。

この時期のいつごろからか、大久保は文久二年(1862)秋に尊攘派から追われ、岩倉村に謹慎していた岩倉具視とひそかに連絡をとっていた。

きたるべき有事のときに、本当に役に立つ人物は公卿のなかで、岩倉公以外にないと大久保が判断したからであろう。

岩倉公の秘書だった山本復一の回想談によると、

「奸物として志士たちからねらわれていたので、大久保公は薩摩兵を護衛につけた」という。

また、長州の品川弥二郎(後に内相)が岩倉暗殺をはかっていたと知りながら、大久保は品川を同行して岩倉を訪問し、品川は大久保に「岩倉が豪傑であるのに驚いた。暗殺しなくてよかった」と語った。

大久保が「実物教育」を試みたのであろう。

それほど、岩倉を重くみていたわけで、はたして、岩倉・大久保のコンビが復古の時点でも、征韓論争のときにも固く結んで、征韓を阻止している。

さて、征長の勅許をとりつけた幕府は、薩摩に協力を求めるが、大久保は老中板倉勝静に対し、「名分のない戦い」「幕長の私闘」であるといって承知しない。

やがて六月七日に開戦したが、戦闘は幕府に不利であった。

そんな情勢のなかで運の悪いことに七月二十日、将軍家茂が急死してしまったのである。

幕府の征長は完全に裏目に出た。

こうなれば、それを口実に休戦するほかはない。

大久保の次の工作は、将軍継嗣問題であった。

大久保は「平和革命」をまず考えた。

近衛忠房に、朝廷が慶喜の将軍就任を認めないこと、雄藩会議を召集することをせまった。

だが、幕府側は買収工作までして、十二月に十五代将軍の地位を得た。

大久保はなおも雄藩会議の開催を工作し、慶応三年五月、ようやく実現にこぎつけた。

出席者は、松平慶永・山内容堂・伊達宗城、それに島津久光の四者である。

議案は、長州問題と兵庫開港の件であった。

四者は長州問題の先議を唱え、慶喜と対立したが、慶喜も辛抱強く動き、開港の勅許をとってしまった。

一年半にわたる大久保の個々の政治行動は、ことごとく成功をみなかったが、戦略的には討幕の情勢は熟していた。

家茂死去のあとを追うように、公武合体論の孝明天皇がその年の暮れに急死し、明治幼帝が即位した。

重大なのは、大久保自身がそのことに気がついたことである。

公武合体・宮廷工作・雄藩連合、そのどれにも限界がみえてしまった。

ひとつひとつ積み上げた結果が、「平和革命」ではだめだということである。

あとは「武力革命」の道を選ぶほかなかった。

そこが過激な討幕派と根本的に違うゆえんである。

慶応三年三月、岩倉が追放を解かれ、中央政界に復帰した。

かつて、公と武の大合同を懸命に追求した大久保・岩倉が、王政復古の旗手となったことも歴史の皮肉というべきだろうか。

3.3 四藩連合の形成

王政復古の軸心に薩摩がいて、その薩摩を大久保が代表していた。

プログラムは進行した。

慶喜政権が体制内革新をめざし、小栗忠順(おぐりただまさ)がフランスの資本・武力を背景に近代化を進めていた。

一刻も猶予してはならない。

大久保らは、久光以下の自藩をまとめたうえで、長州との間に、密約を確認し倒幕の誓いを固めた。

次に、土佐と同盟を結んだ。

土佐の代表は、後藤象二郎である。

その後藤が芸州(広島)藩の汢将曹(つじしょうそう)を通じ、同藩をひきずりこみ、ここに四藩連合が成立した。

ただし、それは討幕までで、後藤が代表する土佐は武力行使に反対であったため、まもなく大久保とは正面衝突することとなる。

革命劇のきめこまかい演出には、大久保みずからがあたった。

八月中旬、京都で大久保・辻会談。

九月下旬、山口で木戸孝允(桂小五郎)・広沢真臣と会談。

同地で芸州の使者を交え、三藩で出兵協定。

いっぽう、土佐は「大政奉還」方式を主張、いったん拒否したあと、考えるところがあって、九月末に「武力行使」を保留するような姿勢をみせた。 |

王政復古当時の後藤象二郎

|

もし、土佐案のように、将軍の手で奉還が期待できるなら、それに乗って事態に対処してもいっこうにかまわない。

そこが、大久保の現実主義であり、頭脳が柔軟構造で水平思考ができるのである。

十月上旬、土佐とこれに同調した芸州から、板倉老中のもとに大政奉還の建白書が出守れた。

分秒刻みで、歴史的瞬間が近づいてくる。

大久保らは、幕府側が、大政奉還をしようとしまいと、薩長両藩で武力討伐を断行する準備を進めた。

幕府も、後藤象二郎らもそのことを知らなかった。

大久保は、岩倉と協力し、岩倉の義兄中御門経之(なかみかどつねゆき)と三条実愛(さねなる)・中山忠能(ただやす)の三卿に働きかけ、「討幕の密勅」を十代の明治天皇からとりつけた。

九月十四日のことである。

大久保らは、中御門卿らに、「感激のあまり涙が流れました。帰国して藩主に報告したうえ、大軍を率いて上洛することを誓います」と書き送っているから、よほどうれしかったのだろう。

「わがこと成れり」の心情がうかがわれる。

偶然にも同じ十四日に、慶喜は大政奉還を朝廷に申し出て、翌日勅許された。

幕府側は、形式だけは奉還しても、実権は掌握できると確信していた。

密勅の件はもちろん知るよしもない。

大久保・西郷・小松帯刀の三者は、十七日、鹿児島への帰途についた。

その留守に、動揺した中御門卿らが討幕の密勅を取り消してしまう。

後藤・慶喜の政治的成功ではあったが、事態はもっとグローバルな政治状況のなかで推移していたのである。

『大久保日記』の文体は簡潔である。

要点が正確に記されている。

「廿六日、十二字(時)着船、直に出殿、太守公(茂久)二の丸へ御入城、両殿様(久光父子)へ小大夫(小松)西郷三人一同拝掲、逐一言上」

「廿九日、太守様御上京御決定、来月四日御首途、同八日御発駕と仰せ出さる」

といったあんばいだ。

四日間で、最終的に出兵と決まった。

大久保は、このあと土佐へ赴き、山内容堂に上洛を説得し、十一月十五日に京都にもどった。

ところがその夜、土佐の坂本龍馬・中岡慎太郎が京都の隠れ家で殺害された。

西郷・木戸会談を手引きし、薩長を和解させた龍馬の死は謎に包まれている。

公武合体論者で討幕に反対の龍馬暗殺は、この時点では幕府側にマイナスである。

また、宿舎は幕府側が知っていたとは考えられない。

だが、薩摩側は知っていた。以上の諸点から下手人は幕府側ではないという見方がある。

薩長両藩の本当の筋書きを知り、それに反対する坂本は、クーデター派にとって危険な存在である。

したがって、クーデター派に抹殺されたというのである。

もしそうならば、大久保が首謀者ということとなろう。

この時点で、もし、密勅の件などがもれれば、クーデターはならなかったであろう。

大久保が龍馬の死に関係がなかったとは言いきれないように思われる。

3.4 十九世紀至上の政治劇

慶応三年(1867)の暮れから、翌明治元年(1868)にかけて、大久保は討幕クーデター・新政の演出者として、史上にまれな政治的芸術を総括した。

ひと口にいえば、宮廷という舞台に、朝臣・幕府・雄藩代表・クーデター派を結集させて、一挙に幕府を追い落とそうというプロジェクトであった。

幕府は、大政を奉還したが、土佐などの雄藩と組んで、朝幕の「公議政体」のなかで、主導権を掌握できると考えていた。

したがって、危険な仕掛が待っている十二月九日の舞台に、大久保の筋書きどおり登場してしまったのである。

これよりさき、十一月二十三日、薩摩藩主島津忠義(ただよし)は三千の兵を率いて上洛(じょうらく)、クーデターの原動力である武力が京都に定着した。

大久保はこのパワーを背景に、しりごみする公卿(くぎょう)を連日にわたって説得して歩いた。

中山忠能(ただやす)、三条実愛(さねなる)らである。

中山や三条が崩れると、岩倉だけが孤立してしまうからである。

いっぽう、はじめ会議は八日開催の線であった。

ところが土佐の後藤象二郎は、山内容堂の上洛がおくれるからといって、十日に延期するよう申し入れた。

おくれたのは事実だが、時間を引き延ばし、討幕工作を妨害しようというねらいからである。

土佐は、公議政体の首班に慶喜をいただく「公武合体」に固執していた。

それは、薩長の幕権粉砕路線と正面から衝突するものであった。

六日、岩倉は大久保・西郷らと協議し、「十二月八日」を変革の日と決めた。

八日、朝廷で摂政二条斉敬(なりゆき)らの諸卿、徳川慶勝(よしかつ=前尾張藩主)・松平慶永(よしなが)ら有力諸侯が会合し、長州藩主父子の赦免、岩倉や三条実美ら七卿の追放解除を決めた。

政治劇の幕が開かれた。

主役の岩倉が、政界に正式に復帰したのである。

その会議は徹夜となり、終わったのはなんと九日の朝八時であった。

前日、岩倉は尾張・越前・土佐・安芸(あき)・薩摩の五藩に、九日の会議への参朝を伝え、同時に、五藩に出兵を求め、宮廷を警護するよう命じていた。

保守派の二条摂政にはいっさい秘密をもらさなかった。

そのこと自体が異常であった。

岩倉は、その時点では正確には公的に赦免されておらず、そのような権限はひとつも与えられていなかったのである。

しかも、九日朝、勅使が岩倉邸を訪ね、正式に「参朝せよ」と勅命を伝えた。

もちろん、大久保の策であり、合法性をよそおうものであった。

徹夜疲れで、二条摂政ら保守派の朝臣が退席したあと、朝廷にはかねてしめし合わせたとおり、中山・三条(実愛=さねなる)ら討幕派の諸卿と慶勝(よしかつ)・慶永(よしなが)らが残っていた。

その席へ、岩倉は午前十時、王政復古の「大号令」を入れた文箱(ふばこ)をもって参内(さんだい)した。

そのころ、宮門は土佐を除く四藩の兵で固められ、その全体を西郷が指揮した。

尾張・越前両藩は、文箱の中身を知らずに、大久保の演出をたすけたわけである。

強力な幕権派である会津・桑名両藩からの攻撃を避けるためだったと思われる。

岩倉・中山らは、明治天皇に大久保流の王政復古の断行を上奏、天皇は諸卿・諸侯に対し、「摂関政治」と「幕府制」の廃止、将軍の「辞官納地」を含む「大号令」を発した。

そして、総裁・議定(ぎじょう)・参与(さんよ)の三職制をとり、間髪を入れずに、有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王を総裁に任命、議定十人に皇族・上級公卿・雄藩諸侯を、参与二十人に下級公卿と諸藩代表を任命した。

大久保・岩倉らが参与として加わった。

二条摂政(なりゆき)ら朝廷の重職たちは、不在のままその地位を奪われ、七百年にわたる幕府制は、一朝にして非合法化されてしまったのである。

4 文明開化への視点 top

4.1 廃藩置県への軌道

ある権力体系がこわれたり、つくられたりするとき、全体の状況がどうであれ、決定的瞬間にたった権力者の、ちょっとした政治判断が、政局に多大の影響を及ぼすものである。

大号令は下されたものの、十二月九日の時点では、しょせんは「宮廷革命」にすぎない。

はたせるかな、巻き返しの波がおこった。

その第一波が、山内容堂らの反発である。

容堂らは、領地の返納に反対した。

しかし、それが朝議=三職会議でいれられないと、大号令は有名無実となる。

大久保は、「容堂暗殺計画」を後藤にほのめかし、土佐を屈服せしめた。

辞官納地の件が決定され、慶勝らが二条城の慶喜に伝えることになった。

次が、肝心の将軍家の動向である。

慶喜は、このとき武力行使をためらった。

京都から大坂城に移ってしまう。そして、政治工作をつづける。

その政治判断は優柔であった。

しかし、それでもかなり巻き返し、納地の件は骨抜きになりそうになった。

しかし、大久保・西郷らは、幕府側の挑発につとめ、開戦の口実をつかむことに成功した。

暮れの二十五日、庄内藩による江戸の薩摩藩邸焼き打ち。

翌明治元年(1868)正月三日、鳥羽伏見(とばふしみ)の戦い。

慶喜は朝敵の極印を押されて六日、軍艦で大阪を脱出し江戸に逃亡。

七日には慶喜への追討令が出された。

大久保は、鳥羽伏見の戦いの参謀をつとめ作戦・指揮をとった。

「昨夜寸時も坐すること能わず」というほど多忙をきわめた。

維新が歩みはじめた。

大久保はこのころから、明治政府の基礎固めに着手し、革命家から内政家へと変貌してゆくのである。

四月十一日に江戸城が明け渡されたころ、大久保は総裁局顧問に木戸・後藤とともに就任し、内政を総括することとなった。

そして、まず実行したことが東京遷都である。

天皇という「玉」を保守的な空気の濃い京都から切り離し、人心の一新をはかることが急務であった。

四月から五月にかけての彰義隊事件・奥州征討のあと、八月に幕府の海軍副総裁榎本武揚(えのもとたけあき)が八隻の軍艦を連れ、北海道へ脱出すると、大久保は天皇東行の必要を唱え、十月十二日に明治天皇がはじめて東京入りし、翌明治二年三月には遷都にこぎつけた。 |

天盃頂戴の図

明治天皇は東京に皇居を移したとき市民に洒をふるまった。

|

このときはすでに、会津・長岡・庄内の反抗も鎮圧、榎本派も降伏、維新政府の権威が高まっていたおりであり、版籍奉還(はんせきほうかん=明治二年六月)・廃藩置県(はいはんちけん=明治四年七月)にいたる旧体制の解体、新政府の建設という大久保らの軌道は、相当の抵抗はあってもあともどりすることはなかった。

4.2 外遊から学んだもの

明治四年(1871)十一月十二日、この日、岩倉具視を全権大使とする欧米使節団が旅立つた。

木戸参議・大久保大蔵卿・伊藤博文工部大輔ら政府首脳が同行した。

この外遊は、明治六年九月に帰国するまで約一年半の長期にわたり、訪問先はアメリカをはじめロシアを含む欧米諸国であった。

大久保・岩倉・木戸ら新政府の中枢部が、成立して日浅く、国内が十分に固まっていない時期に国をあけるのは、危険であり、冒険でもあった。

しかし、国の進路を決めるうえで、先進国の文物を、自分の目で確かめなければ、と大久保はあえて長期外遊に踏み切ったのである。

その留守は、薩摩にひっこんでいた西郷をくどいて参議に任じ、西郷にあずけた形となった。

が、皮肉にもこのときの外遊が、大久保と西郷を決定的に対立させる原動力となった。大久保にはもともと開明的な素地があった。

幼時、母方の祖父が蘭学者だったし、藩公斉彬(なりあきら)の欧化策を経験してもいた。

そうした傾向はあっても、実際に西洋文明に接してみて大久保は深く決意した。 |

伊藤博文像

|

それは文明開化・殖産興業のみが、欧米からの侵攻を防ぎ、民政を安定させ、変革を達成させるただひとつの政策だということである。

帰国したあと、大久保は安場保和(やすばやすかず=当時、愛知県令)に、「日本が世界列強と肩を並べるには、富国策をとらなければいけない」(勝田孫弥著『甲東逸話』)ともらした、という。

外遊に同行した久米邦武(くめくにたけ)が、汽車のなかで大久保がむずかしい顔をしているので、いろいろ話しかけると、大久保は久米の発言内容と関係なく、「財務はどうする」と突然語った。

おそらく、富国を進めるのに必要な予算をどうやってひねりだそうか、頭がいっぱいだったのだろう。

実行型政治家としての面目がうかがわれるエピソードである。

そして、イギリスについて、「自国産の石炭と鉄だけはあるが、その他の資源を輸入して各種の工業製品をつくって輸出している」と的確に超大国の実態をつかんだ。

第二次大戦後の高度成長政策にみられる工業立国のパターンは、この大久保の認識から生まれ、引き継がれたといっても過言ではない。

当時、開明の急進派は、伊藤博文・大隈重信らであった。

このふたりは、保守派から「ハイカラ連中」とか「アラビア馬」などと悪口を言われるほど、洋化に心酔していた。

が、大久保のそれは心情的ではない。

あくまでも、乾いたリアリズムに基づくものである。

大久保の心情はむしろ保守的だったかもしれない。

久米によると、大久保はもとからタバコ好きだったので、洋行中に葉巻を吸いつづけていたそうだが、社交ダンスには閉口したようである。

ダンス狂となった薩摩出身の同行者が、なんとか、大久保を踊らせようと企んだ。

英国貴族とのパーティーの席で、大久保をフロアにひっぱりだすよう令嬢に頼んだ。

大久保はしぶしぶお相手をつとめ、ぎごちないステップを踏んだという。

しかしながら、大久保らは国際外交の舞台では、夫人同伴でダンスがつきものと知り、あとで社交ダンスの教師を「お雇い外人」として招いた、といわれる。

大久保が洋化策を強行したとき、その過熱を非難する声があがった。

だが、大久保は「文明開化のゆきすぎが必ずおこるだろう。

そのときは、後代の政治家が修正すればいい。

いまはともかく、この道をつき進むほかない」と割り切っていた。

日本は不幸にも、のちにその過熱をチェックするステーツマンをもたなかった。

4.3 征韓論との対決

大久保が貴重な体験を積んで帰国すると、政府は西郷を軸にして「征韓」という、あらぬ方角に動いていた。

とても、開化策を採り上げるような空気ではない。

大久保らは、外征などをやれる国勢でないことを外遊によって痛いほど知った。

大久保は再び岩倉と組み、三条実美を巻き込んで、断固たる政治行動にでる。

それは、薩摩以来の西郷との訣別を意味していた。

西郷らの征韓論は国威を拡張する目的のほか、徴兵令(明治六年(1873)一月)などで家禄を失い生活に困った旧士族の不満を外へそらそうとするねらいもあったようだ。

内憂をおさえこむときの、ひとつの方法ではあった。

明治六年八月十七日、政府は西郷の韓国特派を決めた。

西郷は、征韓の口実を得るために、訪韓を買ってでたのである。

西郷派遣を決める最後の閣議が、十月十四日に開かれた。

西郷隆盛・板垣退助・後藤象二郎・副島種臣(そえじまたねおみ)・江藤新平の六参議が征韓論、反対派は岩倉右大臣のほか、大久保・木戸(欠席)・大隈重信・大木喬任(おおきたかとう)参議でやや劣勢であった。

太政大臣の三条は動揺し、翌十五日にもちこされた閣議で、いったんは西郷側が勝利をおさめたが、大久保が岩倉と協力して反撃した。

そして、王政復古劇と似た手口のクーデターを演出したのである。

三条が過労で執務不能に陥った好機をつかんで、宮廷に働きかけ、岩倉を太政大臣代理につけたうえ、二十三日にいたり、岩倉は単独で「征韓反対」を上奏、天皇の許可を得てしまった。

翌二十四日、西郷ら六参議は辞任、桐野利秋(きりのとしあき)ら西郷派の陸軍幹部も辞職、西郷らは鹿児島に下野してしまう。

明治新政府は発足六年にして分裂し、最初の政治危機を迎える。

西郷・大久保の対立は、維新の中核勢力であった薩摩の分解であったし、板垣・後藤は土佐、江藤・副島は肥前代表であるから、新政府を支えた薩長土肥のうち、土肥が欠落したわけである。

しかも、薩摩の主力は西郷方になびくしまつであった。

大久保はこの難局にくじけなかった。

その政治危機を乗り切るのに、電光石火のように政府の体制固めに踏み切った。

十一月二十九日、大久保は新設した内務省の初代内務卿にみずから進んで就任した。

それも一種のクーデターであった。

明治六年の内務省は、勧業・警保・戸籍・駅逓(えきてい)・土木・地理の六寮(局)・測量司(部)の七部門であるが、これはいまでは信じられないほど、強大な権力の集中であった。

「内務省の歴史は、明治・大正・昭和を通じてのわが日本の生成発展の歴史である。

明治六年、大久保利通参議を初代の内務卿として創設された内務省は、のちの内務省の所管事項であった神社・地方・警察・土木・衛生および社会福祉等の各行政部門に属するものはもちろん、殖産興業や鉄道・通信などにまで及んでいたので、大蔵・司法・文部三省の所管事項を除く民政の全般にわたり、まことに文字通りの内務(政)省であった」と、後藤文夫(元内相)が大霞会編の『内務省史』序文で書いているとおりである。

つまり、いまの農林省・通産省・科学技術庁・経済企画庁などの経済関係、運輸省・国鉄に郵政省・電々公社、建設省・道路公団、厚生省、さらには、国家公安委員・警察庁・消防庁、また当時、内務省が知事の任免権をもっていたから、自治省・総理府にいたるまで、驚くべき広範な権限であり、内務省すなわち日本国家であった。

開明派の大久保内務卿がその「国家」の頂点に座ったのである。

4.4 中央官僚を育てる

大久保が内務卿時代につくりだしたものは、内務省の組織だけではない。

それまで、明治初年の官制は、セクトの権限争いに藩閥の思惑がからみ、クルクル変わっていたが、大久保はこのとき、明治政府の行政組織をがっちり組みたてた。

それは、外務・内務・大蔵・陸軍・海軍・文部・教部・工部・司法・宮内の十省からなる中央官僚機構であった。

この大わくは、形は変化しても、現代までほぽ引き継がれている。

それらの構想と作業はほとんど大久保ひとりの手で進められた、といってもいいだろう。

しかし、要は人材である。

機構がととのっても、担当者に人を得なければ、計画倒れになってしまう。

大久保は思いきった人事を行なった。

派閥や身分にとらわれず、若い有為な人材を登用して、適材適所にはめこんだ。

徹底したメリット・システムであり、しかも即決主義であった。

大久保の政治秘書をつとめた元米沢藩士千阪高雅(ちさかたかまさ)の話によると、内務省に鹿児島人はいくらもいなかったし、大久保はしばしば

「わしの国のものは政治には役だちません。戦にはいいが」ともらしたそうである。

外遊後の大久保は、藩などというせまい視点を捨てきっていて、近代日本の建設だけを心がけていた。

大久保の部下だった河瀬秀治(かわせひではる)が、

「仕事は君たちに任すから力いっぱいやれ、責任をおれがひきうける、といわれた。

だから骨は折れたが、安心してやれた」と回顧しているように、有能な官僚たちはもてる能力を傾注して働いた。

幕臣や諸藩の士族の間では、新政権を薩長土肥の藩閥とみるむきが強かった。

大久保はその気配を察して、四藩以外の部下には、

「薩長に使われるとか思わず、国家の役人であることを誇りをもってやれ」(山本権兵衛の談)と励ますことを忘れなかった。

こうした人事のなかから、多くの逸材が、中央官僚として育っていった。

たとえば、駅逓局長の前島密(まえじまひそか)は、郵便制度を短時日に完成した功労者として知られているが、前島はそ

のあと地方制度の「新三法」なるものの原案を起草しているのである。

新三法とは、「郡区町村編制法」「府県会規則」「地方税規則」(明治十一年(1878)施行)であり、中央と地方を結ぶ官制の体系である。

前島は、現代の官僚にみられるような、なんでもこなせるエリート官僚の草分けともいうべき能吏であった。

大久保がこのような人材を多数、短期間に中央に集め、育成したからこそ、文明開化・殖産興業を急速に推し進めることができたのである。

他方、急激な開明策に追いついていける多くの頭脳がこの時期にそろっていたことも事実である。

徳川約三百年の平和が、多様な開発に対応できる知識水準をつちかっていたのであろうか。 日本人の「能力」というものに、いまさらながら目を見張る思いがする。 |

前鳥密像

|

5 専制者として top

5.1 世界史を飾る大開発

|

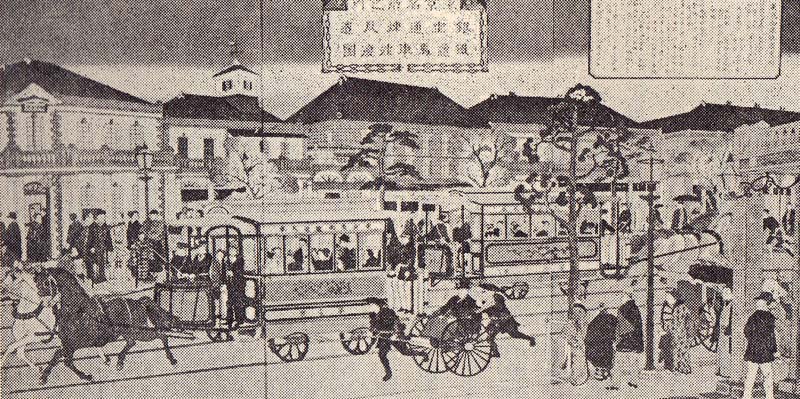

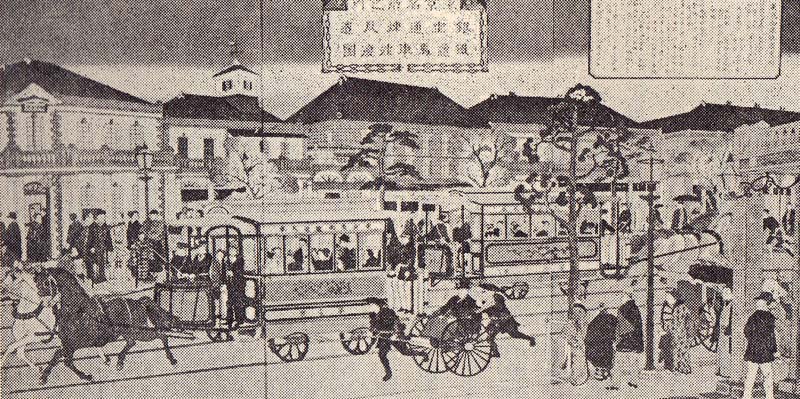

銀座通煉瓦造鉄道馬車往復の図(錦絵)三世安藤広重筆。

|

内政の全権を握った大久保は、まっしぐらに開化政策を進めた。

なにしろなにもないところに、欧米の諸制度、近代科学・技術を直輸入しようというのだから、いまから思えば気が遠くなるような大事業である。

大久保は、倒幕のときに手段を選ばず、忍耐強くねばったように、文明開化についても、目的に向かって困苦を恐れず直進した。

たとえば、身元調査などが十分にはできないのに、じつにおびただしい「お雇い外人」を招いていることである。

治山・治水の土木技術者だけをとってみても、のべ百二十余人が来日した。

そして、幕末以来荒れ放題だった山林・河川・港湾の大改造に手をつけた。

殖産のもとが、水利・水防にあることを、大久保はよく知っていた。

オランダから来た技術団が全国の河川・港湾の工事を分担した。

ファン・ドールンが大阪・福岡・長崎築港、淀川改修。

イア・リンドウが江戸川・利根川。

ヨハネス・デレーケが木曾三川と四日市港などというぐあいであった。

しかも、大久保はこれらの外人に破格の報酬を支払った。

明治六年(1873)の時点で、なんと月給三百円。

同年の一等巡査がわずか七円、明治十年の知事が二百五十円程度だから、いかに高給だったかがわかる。

お雇い外人の多くが厚遇にこたえて、東洋の新興国に技術の粋を投入したのであった。

文明開化がいかに急進したかは、年表を追ってみるとよく理解できる。

明治四年:東京〜長崎間に郵便設置。

五年:東京〜大阪間の電信開通、新橋〜横浜間鉄道開業。

六年:キリスト教解禁、第一国立銀行開店、徴兵令。

七年:印税規則・郵便貯金制度。

八年:種痘の施行、東京〜北海道間の電信開通、米給の全面廃止・金給制採用、三菱商船学校創立。

九年:官庁の日曜休日・土曜半日制、札幌農学校開校、米国へ生糸初輸出。

十年:博愛社(はくあいしゃ)=赤十字設立、内国勧業博覧会開催、東京大学開校。

十一年:パリ万博に参加、東京株式取引所開業。 |

ごく一部を抜き出してみても、なんでも手あたりしだいである。

順番などは考えずに、同時並行である。

さらに注目すべきは、政治危機がダラダラとつづいた間はもちろん、西南戦争のさなかでも、このプログラムは停止したことがなかった。

大久保が個人的に特に熱心だったのは、養蚕製糸業と勧農である。

大久保に用いられた佐々木長淳(ささきながあつ=旧福井藩士)は、工部省からオーストリアへ出張し、養蚕(ようさん)製糸業を調べた。

たまたま外遊中の大久保とベニスで出会ったが、帰国すると佐々木はたちまち養蚕掛を命ぜられ、開発の全権を与えられた。

「紡績工場をつくるべきです」と進言すると、「さっそくご採用」になり、群馬県新町に工場設置が決まった。

いまでいう「すぐやる」行政の先駆けであった。

『甲東逸話』で、前田正名男爵(当時、内務省勧業寮御用掛)がパリで購入した優良な種苗五千円分の育成場をめぐる大久保との交渉について、次のように述べている。

「西南戦争のさなか、京都で指揮をとっていた大久保聊から呼びつけられた。

京都に行くと、育成場は三田の薩摩藩邸跡がよい。ただちにとりかかれ、と命令された。

目前の大乱を意に介しないようだった」

大久保内務卿は、大隈大蔵卿、伊藤工部卿の開明派を両翼に配しており、開化・殖産のために予算を惜しみなく使うことができた。

こうした独裁的な専決ができなければ、わずかの間にこれだけの大開発はなしえなかったろう。

洋化政策には、生活・風俗・習慣の変革も含まれていた。

およそ人間の風俗・習慣に対する執着はじつに根強いものである。

帯刀が禁じられ、断髪令が布告されたが、肝心の政府要人がなかなか髪を切ろうとしなかった。

ところが、―大久保はまっさきに髪を切って朝廷にでかけて、明治天皇に拝謁(はいえつ)した。

大久保のこの英断には、皆が胆をひしがれた。

「畏(おそ)れながら明治天皇様もそれから十日ばかりして御髪をお断ち遊ばされたので、下々(しもじも)の者もこれに倣(なら)って切った」とは米田虎雄(よねだとらお)男爵の回想談である。

為政者側が率先して令を実行しなければ、不平士族が応ずるわけがないし、開化の実をあげることができない。

大久保は身をもって遵法し、新政の範をたれたのであった。

5.2 日本最後の国内戦争

征韓論に敗れた西郷隆盛は鹿児島に、江藤新平は佐賀に、板垣退助は高知に帰った。そのほかの地にも不平士族の反政府機運がみなぎっていたうえ、地租改正に反対する農民の反抗が相次いだ。

そんな空気のなかで明治七年(1874)一月には、岩倉具視の暗殺未遂事件がおこり、二月十五日には江藤・島義勇(しまたかよし)がついに挙兵した。

しかし、これは毛利敏彦氏によれば、「この乱は、大久保の挑発でおきたと思われるふしもある」(『大久保利通』中公新書)という。

大久保が突然、武力弾圧論者の岩村高俊(いわむらたかとし=士佐藩出身)を佐賀県令に起用し、岩村は旧佐賀藩士に高圧的な姿勢をとったため、佐賀藩士が激怒した。

岩村はさきの北越戦争の軍監(ぐんかん)として、長岡藩の重臣河井継之助(かわいつぐのすけ)と会見したとき、河井を強圧し、意に反する戦争へと同藩を追いやった人物であった。

大久保がそのことを知らないはずがない。

大久保が筋を書いたのかもしれない。

江藤反乱の報をきくと、大久保はただちに対応した。

みずから「現地出張」を志願し、三条太政大臣に、この件に関する軍事と司法の権限を一任するよう要請し、三条は大久保に全権をゆだねた。 |

江藤新平像

|

『内務省史』が、「これは文官の内務卿が一時とはいえ軍の統帥権を委任されたことになるので、わが内政史上まったく異例のこと」と述べているほどだ。

しかも、内務省に属する巡査隊が鎮圧に加わった。

反乱はたちまち官軍におさえこまれ、江藤・島は逮捕され、ただちに処刑された。

これらのことから、大久保の「専制」と「冷血」がとかく批判の対象とされるようになる。

世間は、徳川慶喜や松平容保、反乱した榎本武揚への寛大な扱いに比べ、旧同志への厳罰を、過酷とうけとったが、この処刑は、この時機に不平士族への無言の警告として避けられない政治的な処置であった。

その年の四月、台湾に漂着した日本人漁民の虐殺事件が発生し、「台湾征伐」の件がやかましくなると、このときは大久保と大隈が征台に賛成した。

隆盛の実弟で政府側にとどまった西郷従道(つぐみち)が総指揮官となって出兵し、同年五月、台湾を征圧した。

だが、征台は清国の反発をよんでトラブルが当然発生した。

ところが、大久保はみずから進んで全権大使として北京に乗りこむ。

そし、異常な外交手腕を発揮して、清国側から五十万両の賠償金を支払わせることに成功した。

こうして内外のふたつの難局を大久保ひとりの責任で乗りきったことで、大久保の専制は確立された。

薩摩出身の黒田清隆(くろだきよたか)北海道開拓使長官が、夫人に暴力をふるって死亡させるという事件があり、閣議で問題となった。

伊藤博文らは黒田の処分を主張したが、大木喬任(おおきこれとう)司法卿が反対し結論がまとまらなかった。

三条公が黙っている大久保に意見をきくと、大久保は

「黒田は自分の親友である。彼にかぎってそんなことがないことを保証します。この大久保をお信じくださるなら、黒田をもお信じくだされたい」と言いきり、黒田処分は不問に終わった。

大久保の権力がいかに強烈だったかがうかがい知れるのである。

大久保はこうした専制的な権限を背景にもって、新政府の立て直しをはかる。

一時、不和になっていた木戸と土佐にひきこんだ板垣を中央政界にカムバックさせ、さらには、みずから地租改正事務局総裁となって、農民の負担を減じ、農民の不満をしずめることに成功し、西郷党と化した薩摩を孤立へと追いこんだ。

明治九年、熊本神風連(じんぷうれん)の乱、秋月(あきづき)の乱、萩(はぎ)の乱と不平士族の暴発が相次いだが、それぞれ各個撃破されてしまう。

西郷は、どの乱とも共同歩調をとらなかった。 |

黒田清隆

|

一種のモンロー主義からなのか、本心では維新の大業を害(そこな)う意志をもたなかったからだろうか。

こえて明治十年二月十五日、ついに西郷党が立ち上がった。

直接のきっかけは、中原尚雄(なかはらひさお)ら薩摩出身の警官が密偵として西郷党に捕えられ、「西郷暗殺」が任務であるとされたこと、政府側が陸軍省保管の火薬などを鹿児島から大阪に移送しようとしたことである。

この両方とも、なにか謀略くさい感じがする。

ともかく、西郷党の過激分子を著しく挑発する結果とはなった。

西南戦争は天下の大乱ではあった。

だが、結果論からではなく、すでに勝敗の行方は自明であったともいえる。

徴兵令による国軍は成長していた。

国軍を創設した西郷が、その国軍との最初の実戦に敗れたこと、大久保が、故郷であり新政の震源地であった薩摩弾圧の総指揮をとらざるをえなかったことは、ともに奇妙な宿命であった。

不平士族の最後の砦(とりで)、西郷党はよく戦ったが、完敗した。

西郷らは自決し、治外法権の独立王国薩摩が新政府に屈した。

公費を西郷軍に提供した県令大山綱良(おおやまつなよし)は極刑に処せられた。

この戦いは、日本最後の本格的な内戦となった。

新政は反動の波浪を最終的に乗りきったのである。

5.3 大久保路線は死なず

明治十一年(1878)五月十四日、大久保内務卿は、麹(こうじ)町清水谷で不平士族に襲われて惨死した。

四十九歳であった。

しかし、大久保が敷きつめた文明開化・殖産興業の大方針は、その死によっても後退することはなかったのである。

大久保暗殺の日に、会津出身の柴五郎(陸軍大将、昭和二十年(1945)死去)は、次のような感想を手記に残した。

「内務卿大久保利通暗殺さる。――

維新の際に武装蜂起(ほうき)を主張し、天下の耳目を惹(ひ)かざれば大事成らず、として会津を血祭りにあげたる元凶なれば、今日いかに国家の柱石なりといえども許すこと能(あた)わず、

結局自らの専横、暴走の結果なりとして一片の同情も湧(わ)かず、両雄(西郷と大久保)非業の最期を遂げたるを当然の帰結なりと断じて喜べり」(『ある明治人の記録』中公新書、石光真人編) |

柴五郎が指摘するように、確かに「元凶」であった。

維新前夜から死に至るまで、大久保はつねに権力の中枢に座り、内務卿に就任してからは、ほとんど専制政治家のようにふるまった。

「専横」「暴走」という批判は大久保の敵対者に共通した視点であろう。

その政治経歴をたどってみても、旧主島津久光公への扱い、不確定ではあるが坂本龍馬の抹殺(まっさつ)、会津攻め、その後に会津藩を日本のシベリアともいえる青森・斗南(となみ)へ移封し、多数を飢えと病いに追い込んだこと、江藤らの処刑、そして西郷党撃滅など、政治に私情をはさむことなく、政治的なメリットをだけ、冷徹に追求しつづけてきた。

これほど硬質な政治的芸術家は史上にもまれで、とかく情緒的な日本人には珍しいタイプであり、それが一般から「冷血」とみられるゆえんであろう。

だが、こうした専制がなければ、近代日本の急造成はとうてい不可能であった。

文明開化・殖産興業を進め、欧米にたちうちできる国をつくるのに、だれかが主軸となって、専制者という悪声をかぶらなければならなかった。

大久保の死は、新政府にとって打撃ではあったが、内務卿の地位は伊藤博文に引き継がれ、大久保路線はいっそう拡大され、いわゆる「鹿鳴館(ろくめいかん)時代」の到来を迎えるのである。

もし大久保の政策がまちがいで、自分本位の専制者だったならば、また藩閥政治の張本人だったとしたら、その死後に、重大なる政治危機が発生したはずである。

しかしすでに、官僚機構は完全に操業していた。

機構をつくった大久保個人の手を離れて成育していたのである。

大久保時代は、公正無私に支えられた専制であり、しかもこれだけの強権を一身に集めながら、身辺はいたって清潔であった。

死後に巨額の負債があることが判明した。八千円とも、二万円ともいわれる。

大久保以後、革命家と官僚政治家という、ふたつの顔をもった真のステーツマンは、残念ながらまだ日本に現われていない、といえるようである。 |

鹿鳴館 明治16年(1883)の写真。

|

参考図書

田中惣五郎『大久保利通』千倉書房(昭和十三年)

松原致遠編『大久保利通』新潮社(明治四十五年)

毛利敏彦『大久保利通』中央公論社(昭和四十四年)

大久保利謙『岩倉具視』中央公論社(昭和四十八年)

大久保利謙監修『九州文化論集』第三集「明治維新と九州」平凡社(昭和四十八年)

大久保利通略年譜 top

天保元年(1830)

弘化三年(1846)

嘉永三年(1850)

嘉永四年(1851)

安政六年(1859)

文久二年(1862)

文久三年(1863)

慶応二年(1866)

慶応三年(1867)

明治元年(1868)

明治二年(1869)

明治三年(1870)

明治四年(1871)

明治六年(1873)

明治七年(1874)

明治八年(1875)

明治十年(1877)

明治十一年(1878) |

一歳

十七歳

二十一歳

二十二歳

三十歳

三十三歳

三十四歳

三十七歳

三十八歳

三十九歳

四十歳

四十一歳

四十三歳

四十四歳

四十五歳

四十六歳

四十八歳

四十九歳 |

鹿児島城下に、御小姓与(おこしょうぐみ)大久保利世(としよ)の子として誕生。幼名正助、のち一蔵。号甲東(こうとう)。

このころ藩の記録所書役助(かきやくすけ)となる。

藩の御家騒動「高崎くずれ」(お由良(ゆら)騒動)に利世連座して鬼界ヶ島に遠島。利通も免職謹慎となる。

島津斉彬(なりあきら)藩主となり、父子赦免される。以後斉彬に信任され、西郷隆盛とともに改革派藩士の中心となる。

「精忠組(せいちゅうぐみ)」同志と突出計画を企て、藩主忠義(ただよし)の諭書により計画を中止。

島津久光(藩主の父。藩の実権者)に従い、京都、さらに江戸へ出る。この間岩倉具視と会う。

御側役(おそばやく)・御小納戸(おこなんど)頭取となる。江戸で薩英戦争後の講和にあたる。このころより倒幕を志向。

西郷隆盛とともに木戸孝允に会見し、薩長連合成立。老中板倉勝静(かつきよ)に、長州再征に薩摩藩の出兵拒否を通告する。隠棲中の岩倉具視と接近。

長州に赴き、木戸と薩長両藩の討幕挙兵についての細目を協定。王政復古成り、参与に任じられる。

徴士(ちょうし)・内国事務掛・総裁局顧問となる。

参議(さんぎ)となる。木戸孝允・後藤象二郎らと協議し、版籍奉還(はんせきほうかん)を実現。

勅使岩倉具視に従って鹿児島に下向し、西郷隆盛の中央引き出しに成功する。

参議を辞任。大蔵卿に就任。木戸・西郷らとはかり、廃藩置県を実現させる。欧米派遣の全権副使として離日。

帰国して参議となる。征韓論反対の中心者となる。内務卿を兼任。地租改正など新政策を指導推進する。

佐賀の乱を鎮定。征台の役後、その処理のため全権大使として清国へ出張する。

大阪で在野の木戸孝允・板垣退助と会見し、その入閣を要請(大阪会議)。地租改正事務局総裁を兼任。

西南戦争鎮定につとめる。

五月十四日、出仕の途中石川県士族島田一郎らに紀尾井(きおい)坂で暗殺される。 |

top

****************************************

|