|

****************************************

Index 岩倉具視 大村益次郎 西郷隆盛 木戸孝允 大久保利通 福沢諭吉

大村益次郎 江崎誠致著

1 「国軍の父」の横顔

1.1 新政府のタカ派

1.2 官僚第一号

2 世に出るまで

2.1 宇和島藩御雇

2.2 長州藩召し抱え

3 軍事家への道

3.1 長州藩軍事顧問

3.2 四境戦争の応戦策を立案 |

4 軍制改革を推進

4.1 薩長の出兵盟約

4.2 「兵部省前途の大綱」

5 その死と人物

5.1 木屋町の惨劇

5.2 巨大な亡霊

大村益次郎略年表 |

江崎誠致(えざきまさのり)

作家。一九二二年(大正十一)福岡県に生まれる。明善中学中退。

『ルソンの谷間』で第三十七回直木賞受賞。

著書『死児の齢』『十字路』

『運慶』『昭和の碁』他。 |

1 「国軍の父」の横顔

1.1 新政府のタカ派

「明治維新の功臣。周防(山口県)の人。戊辰(ぼしん)戦役に参加。

明治二年(1869)、兵部大輔(ひょうぶだゆう)。

兵制改革を企て、守旧派の反対にあい、同年刺客に襲われて死亡」

辞書などに記載されている大村益次郎像である。

また、「日本国軍の父」ということばが大村のためにある。

まだ官制もととのわぬ明治政府の草創期、有能な軍事官僚として登場した大村の経綸(けいりん=政策)は、御親兵(ごしんぺい)を組織し、四民徴兵による統一軍隊を編成することであった。

藩兵を廃して天皇の軍隊を創設することは、まさしく新政府の存立にかかわる問題であり、彼はその実現に向かって挺身した。

だれ言うとなく「日本国軍の父」の名が彼の上に冠せられたのは、彼によって兵制の大綱が定められたことによる。

不幸にも、業なかばにして凶刃に斃(たお)れたため、大村が意図した兵制が実現するのは、彼の死後、海外視察より帰国した山県有朋や西郷従道らによってであるが、もし、彼の存在と献策がなければ、徴兵制の施行にはなお紆余(うよ)曲折を必要としたであろうし、ひいては天皇制国家形態の確立も、より多くの時日を必要としたかもしれない。 |

大村益次郎像

|

ところで、大村が新政府軍政の中枢に立つまでの経過であるが、彼ははじめから顕官として迎えられたのではなかった。

慶応三年(1867)十二月、王政復古のクーデターが成功し、明けて明治元年一月、鳥羽伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が開始されてまもなく、大村は、朝命によって出兵した長州藩世子の軍隊に加わって入京した。

そこで、大村は二月二十二日朝臣となることを命じられるのだが、彼に与えられた椅子は、軍防事務加勢という官職であった。

軍防事務局は、神祇(じんび)事務局などとともに二月二十日に組織されたばかりで、長官の軍防事務局督には小松宮嘉彰(よしあきら)親王、次官の権輔には鳥丸光徳(からすまるみつのり)が就任した。

その下の、軍防事務局判事には津田信弘・吉井幸輔(こうすけ)、御親兵掛には壬生基修(みぶもとちか)・四条隆謌(たかうた)らの公卿がつき、大村が拝命した事務加勢は、さらにその下の補佐官であった。

しかし、この顔ぶれを見ても明らかなように、官位の高下によって割り当てた人選である。

職制上では下位でも、当然実力あるものが中心に立つことになる。

このとき、大村は四十五歳、刻苦勉励の日月のなかで積み重ねた彼の該博な軍事知識と事務能力は群を抜き、にわか仕立ての役人たちの及ぶところではなかった。

三月二十六日の天保山沖の海軍操練の天覧、四月六日の大坂城における諸藩兵操練の天覧と、のちの陸海軍大演習にあたる行事の準備・監督・指揮に、大村は中心となってあたった。

このふたつの操練天覧のもつ意味は小さくない。

天皇が「五ヵ条の誓文」を出し、国家の基本方針を宣言したのが三月十四日、西郷隆盛と勝海舟による江戸城明け渡しの交渉が成立したのも同じ三月十四日、そうした情勢を踏まえての操練天覧は、天皇の権威が将軍の権威に代わるものであることの宣明にほかならなかった。

それからまもなく、大村の活躍の舞台は江戸に移る。

四月二十七日、軍務官判事(軍防事務局を軍務官と改称)となった大村は、東下して東征大総督有栖川宮(ありすがわのみや)織仁(たるひと)親王を補佐することを命じられる。

すでに江戸開城は終わっていたものの、前将軍徳川慶喜(よしのぶ)の処遇をめぐって、江戸には不穏な空気がみなぎっており、それに対処する官軍側は意志の統一を欠いていた。

有能な占領地行政官がいなかったのだ。

大村の派遣は、その任にあたらせるためであった。

大総督府に着任した大村は、精力的な活動を開始した。

まず彼が打った手は、それまで慶喜預かり人田安慶頼(たやすよしなり)にゆだねられていた江戸市中の取締権を、大総督府に取り上げることだった。

それが五月一日、そして五月七日、大村は江戸府判事を兼任するや、大総督府を動かして、彰義隊(しょうぎたい)討伐を決定させる。

西郷・勝の談合以来進められてきた柔軟路線は、大村の着任によって一気に強硬路線に切り換えられたのである。

五月十五日の彰義隊討伐戦は、大村の作戦計画に基づいて決行された。

勝敗は一日で決した。

この一戦によって、大村の軍政家としての声価は定まるのだが、血も涙もない彼の強硬手段は怨嗟(えんさ)の声を高めもした。

彰義隊が、反政府軍的色彩を強めていたことは事実としても、彼らには江戸市中巡邏の任が与えられており、寛永寺に謹慎中の慶喜を護衛するというのが彼らのたてまえだったのである。

当然のことながら、彰義隊と官軍はしばしば摩擦をおこしてはいたが、大村の討伐作戦が、唯一の解決策であったかどうかは疑問である。

彰義隊の鎮圧が、関東各地でゲリラ活動を展開していた反政府勢力に打撃を与え、奥羽越列藩同盟軍に政府軍の力を認識させ、戊辰戦争の終結を早めたという見方とともに、大村の強硬策は、反政府勢力の敵愾心を高め、逆に戊辰戦争の終結を長びかせたという解釈も成り立つ。 |

彰義隊の隊旗 靖国神社蔵。

|

1.2 官僚第一号

それはともかく、これまで、政治的野心とは無縁の実務家として、着実な歩みをつづけてきた大村の隠された冷酷な性格の一面が、ここで突然姿を現わしたような印象をうける。

あるいは、戦争も、彼にとっては操練天覧の事務的な処理と変わるところはなかったのであろうか。

大村には腹芸というものがない。

情況を分折し、判断し、そして実行に移す。

彰義隊討伐の軍議で、大村の策を暴挙として非難した先鋒参謀海江田信義(かいえだのぶよし)は、彼のために大総督府を追われているが、理路整然たる彼の論議には敵すべくもなかったということであろう。

最大の実力者たる大総督府参謀の西郷隆盛でさえ、「大村が勝てるというのならやったらよかろう」と、さじを投げるように彰義隊討伐に賛成したという。

もっとも、大総督府に着任以来、大村の意見がことごとくといってよいほど採用されているのは、彼の手腕ばかりではない別の要素が作用していたことも見逃すわけにはゆかない。

江戸の無血入城は、西郷・勝の談合によって成立したが、その後も柔軟路線をとる西郷の政策に、反対意見も強かったのである。

東山道総督府参謀の板垣退助などもそのひとりであった。

寄せ集めの軍隊なので、道理の正否だけでは割り切れぬ藩閥意識が、指導者間に渦巻いていたのだ。

その点、大村は自由に振る舞えた。

それは、彼が藩閥に規制されぬ朝臣という立場だったからである。

西郷も海江田も板垣も朝臣にはちがいないが、いっぽう、彼らは薩摩の西郷であり海江田であり、土佐の板垣でもあった。

つまり、薩摩や土佐からの出向朝臣という性格が強い。

東征軍は一括して官軍とよばれていても、実状は各藩軍の集合体であって、新政府直轄の軍隊ではなかった。

大村も、長州出身ではあるが、彼は手勢の軍隊はもたず、身柄を新政府にあずけた丸がかえの朝臣である。

その立場が、王政復古を旗じるしとする戊辰戦争期において、有利に働いたことは疑いない。

当時の江戸城には、有栖川宮大総督をはじめ、大監察使として三条実美(さねとみ)なども来ていたが、彼らにもっとも近い天皇の官僚として、大村は事が運びやすかったわけである。

新政府が官僚政治によって動かされてゆく萌芽(ほうが)が、早くも大総督府における大村の動きのなかに現われているとみても、あながち見当はずれではないだろう。

実際、彼は官僚第一号とよぶにふさわしい能力と性格をそなえた人物であった。

本来なら、彰義隊戦争は、大総督府参謀の仕事である。

その有力参謀であった海江田(かいえだ)が退けられ、軍政官の大村が指揮をとったということは、彼が有栖川宮や三条に直結して、大総督府を牛耳ったことを意味する。

後年編まれた『大村益次郎先生事蹟』のなかで、側近のひとりが、彰義隊戦争の日の大村の姿を語っているが、いかにもそれは当時の彼をしのぼせる插話(そうわ)である。

その日、大村は三条実美ら数名と江戸城西の丸の櫓に上って、戦場の上野方面をながめていた。

彼は、おのれが立てた作戦計画によって、戦いが勝利に帰すことを信じていたが、彰義隊の反抗ははげしく、午後になってもなかなか勝報は届かなかった。

あまり知らせがこないので、一同に不安の色がみなぎってきた。

そのとき、彼は悠然(ゆうぜん)と懐中時計を取り出し、「もうしばらくお待ちください」と言って、再び戦場の方へ視線をもどした。

やがて、上野の山に火の手があがった。彼は手を打って、「これで始末がつきました」と一同に告げた。

まもなく、そのことばどおり、伝令が上野陥落の報を伝えてきたので、一同あらためて彼の作戦の正確無比なことに感嘆した。

こうした書物の弊で、いささか大村を英雄扱いしすぎているきらいはあるにしても、彼がそこでくりひろげられている凄惨(せいさん)な戦闘や兵士の死などものともせず、冷然と戦いの推移を計算しつつ、戦場を望見していたことは事実であろう。

彼はその後もつづく戊辰戦争中も、戦線に立つ軍人ではない。みずからは後方に身を置いて事を運ぶ官僚なのである。

いまも九段坂上にある大村益次郎の銅像は、彰義隊戦争の日の西の丸櫓上に立つ彼の姿を形どったものといわれているが、いかにも軍事官僚そのものといった風貌(ふうぼう)を呈していて、その意味ではみごとな銅像である。

それはともかく、彰義隊戦争を終えた大村は、六月四日、鎮台府(ちんだいふ)民政会計を拝命、従四位(じゅしい)に叙せられる。

鎮台府民政会計というのは、兵站(へいたん)司令官とでもいった重要な職務で、戊辰戦争を完遂するために必要な全権限が、彼の手にゆだねられたわけである。

そして、十月二十三日、大村は軍務官副知事に任命される。

その間、九月に天皇の東幸があり、戊辰戦争は、箱館の榎本(武揚)軍を残し奥羽列藩はことごとく降伏して、ほぼ終結に近づいていた。

終戦処理と、新軍隊の建設が、ここで大村の主要任務として浮かび上がってくる。

長官の軍務官知事は小松宮嘉彰(よしあきら)親王なので、副知事の彼が実質上の長官である。暗殺の危険に身をさらしながら、彼が兵制改革に挺身するのはこれからである。

2 世に出るまで

2.1 宇和島藩御雇

大村益次郎の生年月日は文政七年(1824)三月十日。

生地は周防(すほう)国吉敷(よしき)郡鋳銭司(すぜんじ)村字大村。生家は代々の医家であった。

幼名は村田惣太郎(そうたろう)、のち藏六(ぞうろく)と改名。大村益次郎を名のるのは慶応元年(1865)である。

大村の少年時代のことを知る手がかりはほとんど残されていない。

彼の足跡が明らかになるのは、天保十三年(1842)、防府宮市の蘭医梅田幽斎(ゆうさい)に入門してからである。

この年、大村は十九歳、志を立てるにはいささかおそい年齢であるが、あるいは、父村田孝益(こうえき)に蘭学の素養があって、その薫陶をうけていたのかもしれない。

梅田幽斎は、長州藩医青木周弼(しゅうひつ)の門弟で、大村にとってはよき師であったようだ。

彼は梅田塾に学ぶこと一年で、豊後(大分県)日田(ひた)の儒者広瀬淡窓(たんぞう)の咸宜園(かんぎえん)に、漢学修業のため出かけているが、医師は漢学の素養も必要であるという幽斎の勧めに従ったものだという。

天保十四年四月から弘化元年(1844)六月まで、大村は咸宜園(かんぎえん)に学んで、同年九月、再び梅田塾にもどる。

一年おいて弘化三年、梅田塾を辞して大阪に赴き、蘭学の泰斗緒方洪庵(おがたこうあん)の適塾(てきじゅく)に入門する。

洪庵は幽斎の師青木周弼と同門なので、おそらく、これも幽斎の勧めによったものであろう。

この年、大村は二十三歳である。

しかし、なぜか大村はすぐ長崎に下って、蘭医奥山静叔(せいしゅく)に入門している。

洪庵の適塾は、蘭書解読の研究が中心に行なわれていて、あるいは、彼の語学力はすでにその必要がないまでに上達していたので、医術の実際を本場の長崎で学ぶようにと洪庵に助言されたのかもしれない。

長崎滞在二年、大村は嘉永元年(1848)、適塾にもどって塾頭となる。

適塾の組織は、塾頭の下に塾監、その下に学力に応じて八級の学級があり、一学級の数が十人から十五人という、当時日本最大の蘭学塾であった。 |

適塾跡(緒方洪庵旧宅)史跡。大阪市東区北沢。

|

その塾頭である。彼の学力が第一級のものであったことが知られる。

ところが、嘉永三年、大村は突然適塾を辞して郷里の鋳銭司村に帰り、村医を開業する。なにか家の事情があったのかとも考えられるが、彼の父孝益は彼よりも長命を保ったほどであるから、家を継ぐということでもなかったらしい。

それはともかく帰郷した大村は、翌嘉永四年、二十八歳のとき同村の高樹(たかぎ)半兵衛の娘お琴(こと)を妻に迎えた。

それから嘉永六年までの約三年間を村医として過ごしているが、草深い田舎では最新の医術を身につけた彼の力量を評価するものはなく、平凡な毎日であったようだ。

これまでが、大村の前半生である。

すぐれた能力と勤勉な性格を有しながら、あるいはそのまま一医師として生涯を終わる可能性もあった大村に転機が訪れたのは、嘉永六年六月、ペリー艦隊の浦賀入港であった。

黒船の来航は世論を沸騰させた。

あわてた幕府は諸藩に沿岸の防備を命ずるが、諸藩はその防備の方法を知らない。

新知識の登用が欠かせなくなってきたのである。

そうした情勢のなかで、大村は緒方洪庵を通じ宇和島侯、伊達宗城(だてむねなり)の招聘(しょうへい)に接した。

伊達侯は、かつて蛮社(ばんしゃ)の獄に連座した蘭学者高野長英(たかのちょうえい)が破獄したのをかくまい、子弟に蘭学を学ばせ、藩の防備について意見を徴したことがあり、海外知識の重要性を認識する開明的藩主であった。

嘉永六年九月、三十歳に達した大村は、百石のほかに月米六俵という破格の待遇をもって宇和島藩に迎えられた。

接したことはなかったけれども、高野長英も淡窓(たんそう)の咸宜園(かんぎえん)に学んだことがあり、大村にとっては、蘭学・漢学ともに先輩にあたる人物であり、いままたそのあとをおそって伊達侯の知遇を得たことに、彼は感動したにちがいない。わが所を得たのである。

宇和島藩御雇となった大村の任務は、医師としてではなく、洋式兵制と造艦の指導が中心であった。

このとき、大村にどれはどの軍事知識があったのか。

適塾で医学のみならず、多少は軍事関係の蘭書にも目を通していたにしても、彼が洋式兵学の専門家であったとは思われない。

研究しつつ指導にあたるというのが実状であったろう。

当時の彼の日記を見ると、息つく間もない刻苦勉励の毎日である。

洋式部隊の教練、大砲の試射、鋳造場の見分、蘭書会読の指導や翻訳、兎や猫の解剖など、びっしりと書きこまれていて、多忙ではあるが張りのある毎日であり、彼自身兵学専門家として成長してゆく姿がうかがえる。

翌安政元年(1854)と二年の二回にわたって、大村は伊達侯の命で長崎に出張する。

はじめは、軍艦製造技術取得のためであり、二度めは幕府が設けた海軍伝習所(勝海舟らも参加)の乗前稽古(けいこ)に参加するためであった。 |

大村益次郎住居跡

当時の住居は神田川に臨み、現在は記念碑が立つ。宇和島市。

|

こうして、大村の軍事知識は厚みを加えてゆくが、はじめの長崎行きでは、本来の任務とは別に、彼の生涯を通じてただひとつの彩りともいえるロマンスが生まれている。

シーボルトの娘、楠本伊弥(くすもといな)との出会いである。

日本最初の女医、楠本伊弥はこのとき二十七歳、大村より四歳下である。

ふたりを引き合わせたのは、大村に同行した宇和島藩の医師二宮敬作(にのみやけいさく)だった。

二宮はかつてシーボルトに医術を学び、伊弥は二宮について学ぶという関係にあった。

二宮の斡旋(あっせん)で、伊弥は大村に従って宇和島に渡る。

大村は蘭学を教える家塾も開いていたので、伊弥は住み込み助手として、オランダ文法や産科医学の教授にあたった。

当時のことなので、大村と伊弥の同居生活には非難の声があがって、ふたりは別居を余儀なくされるが、このとき以来、伊弥の影は大村の身辺に見え隠れしつつ、その終焉に至るまでつづく。

大村の妻お琴は、明治三十八年(1905)、七十二歳で郷里の鋳銭司(すぜんじ)村で没しているが、大村が宇和島侯に仕えてから兵部大輔(ひょうぶだゆう)の顕官に上るまでの十五年間、彼女の足跡は判然としない。

健在だった大村の父の家にでも住んでいたのかと思われる。

明治二年、京都の客舎で刺客に襲われ、大阪の病院に運ばれた大村の最後を看取ったのも、妻のお琴ではなく、東京から駆けつけた伊弥(いな)であった。

2.2 長州藩召し抱え

安政三年(1856)三月、大村は宇和島侯の参勤出府に従って、はじめて江戸の地を踏んだ。

三十三歳であった。

はじめての土地ではあったが、江戸には適塾、その他修業時代の仲間たちが数多くいて、彼はすでに無名の蘭学者ではなかった。

周囲の勧めもあって、彼は同年十一月、番町に家を求めて、鳩居堂(きゅうきょどう)と名づける蘭学塾を開いた。

塾長には、適塾の弟(おとおと)弟子太田静馬(しずま)があたり、楠本伊弥(いね)も出府してきて鳩居堂の一員に加わった。

そうして大村は私塾を開くかたわら、宇和島藩士として、幕府外交の補佐機関である蕃所調所(ばんしょしらべしょ)に出仕し、翌安政四年には、幕府の武術指南所である講武所に転役となり、兵書の講義・翻訳の仕事に従事した。

大村の交遊はひろがってゆくが、彼の動きには志士的な要素は希薄である。

日に日に高まる攘夷開国の論争よりも、彼は、軍艦・砲台・洋式戦術の研究に情熱を抱く学究肌の人間だった。

この傾向は、ずっと大村の特質としてつづいてゆく。

井伊直弼の大老就任、日米修好条約の締結、それを違勅とする勤皇派への猛然たる弾圧、といった情況が、大村の江戸在勤中におきているのだが、そうした不穏な世相のなかでも彼の姿勢は変わらず、蘭書の講義や翻訳の仕事に専念し、また、米人宣教師ヘボンについて英語修得に励む毎日を送っている。

横浜に住むヘボンのもとへは、寒暑をいとわず騎馬で通い教えをうけたという。

しかし、そうした生活のなかで、彼は長州藩に接近をはかるという、いくぶん政治的な動きもみせている。

宇和島藩伊達侯の知遇を得て、彼は権力につながることが、おのれの兵学を生かす道であることを知った。

現実主義者大村が、より大きな権力である長州藩に目ぼしをつけたのは自然のなりゆきといえよう。

しかも、条件がととのっていた。江戸の長州藩邸には、大村が最初に蘭学を学んだ梅田幽斎の師、青木周弼(しゅうひつ)が藩医として滞在していた。

青木は緒方洪庵と坪井信道(しんどう)門下の同僚でもある。

大村はしばしば青木を訪ねるうち、藩主毛利敬親(たかちか)が開く蘭書会読会にも参加するようになり、その学識を認めさせることに成功する。

そうして万延元年(1860)、青木の斡旋(あっせん)によって、大村の長州藩任用が決定する。

長州藩から交渉をうけた宇和島藩では、はじめは手放すことを渋るが、翻訳その他必要な場合は従来どおり用向きをつとめることを条件に大村の譲渡を承知した。

もともと彼は周防の出身であり、長州藩が召還するという形なので、宇和島藩としては強くも反対できなかったのであろう。

これより前、安政五年九月に、吉田松陰門下の久坂玄瑞(くさかげんずい)が、大村の鳩居堂に入門している。

このとき玄瑞は十九歳、松門屈指の秀才である。大村と松陰とは関係がない。

したがって、玄瑞が鳩居堂に入門した理由は不明だが、玄瑞の兄の玄機(げんき)が蘭医であるから、なにか大村との間につながりがあったのかもしれない。

まもなく維新史の中心に立つ木戸孝允(桂小五郎)と大村の出会いには、おそらくこの玄瑞が介在している。

大村がはじめて木戸に会ったのは、安政六年の夏であるが、一見互いに旧知のごとく胸襟(きょうきん)を開いて語り合ったという。

木戸にも洋学の素養が若干あり、韮山(にらやま)の代官、江川坦庵(たくあん=太郎左衛門英龍)について西洋兵学を学んだりしているので、共通の話題に事欠くことはなかったと思われるが、それよりも、ふたりは互いにウマが合うといった印象をもったことが想像される。

大村三十六歳、木戸二十七歳であった。

このときを機に、両者の友情は終生変わることなくつづいているが、それは、大村がおのれにない政治力を木戸に見出し、木戸はおのれに欠ける実務家の手腕を大村に見出したからにちがいない。 |

久坂玄瑞

|

実際、のちに木戸が国家の経綸を行なうにあたっては、大村の実務力が支えとなっており、大村が軍事官僚として大をなしてゆく背後には、たえず木戸の政治力が動いている。

このコンビがなければ、明治政府における薩長の力関係は大きく薩摩へ傾いたかとさえ思われる。

したがって、大村の長州藩任用は、あるいは青木の斡旋よりも、彼の力量をいち早く認めた木戸の運動によるところが大であったのかもしれない。

ふたりが会った安政六年は、安政の大獄に連座した吉田松陰処刑の年であり、彼亡きあとの松門の頭領木戸の発言力は、たぶん長州内部では強まっていたはずである。

ところで、長州藩士となった大村であるが、彼は任用が決まった万延元年四月、番町の鳩居堂をたたんで、麻布(あざぶ)の毛利家別邸に移り、そこで新たに兵学・医学の塾を開いた。

むろん実力もあったわけだが、長州が抱えた蘭学者大村の名はあがり、大村塾は門前市をなす盛況を呈した。

彼の門をたたいたものの記録が残されているが、その門弟の名は、防長人はもちろん、幕臣をはじめ六十藩にも及んでいる。

ただ、それら多数の門弟たちのなかから、特に傑出した人物は生まれていない。

ここに大村自身の才能の質が現われている。つまり、松陰の英才教育とは対照的に、彼のそれは、役には立つが型にはまった人物をつくりだす教育であったということがいえるであろう。

3 軍事家への道

3.1 長州藩軍事顧問

文久元年(1861)一月、長州藩士となって萩(はぎ)に帰った大村が、最初に与えられた仕事は、博習堂(はくしゅうどう)御用掛(ごようがかり)であった。

博習堂というのは、藩立の洋式兵学所である。

彼はまず、これまでの非能率的な原書主義を廃して、翻訳書による講義に切り替えた。

なんでもないことのようであるが、当時としては、合理主義者大村ならでは考えつかぬ画期的な改革だった。

そうして彼は、博習堂日課規則を定め、学生たちが学ぶべき戦略・戦術の細目を規定した。

しかし、彼自身は、常時博習堂にいて直接教鞭(きょうべん)をとるということではなかったようだ。

彼には、沿岸の防備、砲台の点検、あるいは海軍の整備と、藩の軍事力全般にわたり、その指導のための仕事がひかえていたからである。

この年、大村が再び江戸にもどっているのも、汽船操縦のための外人雇用など、藩の軍備に関する種々の献策を重役たちにするためであったらしい。

こうして、大村から、蘭学者の俤(おもかげ)は消え、長州藩軍事顧問としての姿が浮かび上がってくる。

文久から慶応にかけて、大村が長州藩士として過ごした六、七年間は、徳川封建社会が崩壊する大詰の激動期にあたる。

長州藩はその渦(うず)の中心に立ち、明治維新に最大の影響力を及ぼした雄藩である。

それだけに、その間、長州藩内にはさまざまの事件がおこり、藩是自体が二転三転する。

そのために、多くの俊秀たちがあるいは生まれあるいは斃(たお)れた。

はじめ、長州藩は公武合体を推進していたが、文久元年、直目付長井雅楽(うた)の公武一和をめざす「航海遠略策」が、松陰門下の木戸・久坂らの猛烈な糾弾にあい、藩論は一変し、藩権力は尊攘派の手に握られる。

文久三年五月、長州藩は他藩に先駆けて攘夷を実行する。

たちまち米仏艦の反撃にあい防備のもろさが暴露され、下関防衛の命をうけた高杉晋作が久坂玄瑞らと奇兵隊を結成する。

京都では、八月十八日の政変があり、尊攘派公卿とともに長州藩は朝廷から閉めだされ、情勢は複雑をきわめる。

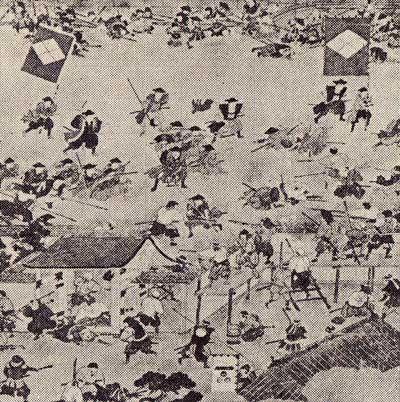

翌元治元年(1864)六月、池田屋の変で松門の吉田棯麿(としまろ)らが暗殺されたことから、憤激した長州軍と、薩摩・会津ら京都守備軍との間に戦端が開かれる。

長州軍は潰滅(かいめつ)し、この戦いで久坂玄瑞は自刃する。いわゆる禁門の変である。

天皇の命により、八月に第一次征長戦が開始される。同時に四ヵ国艦隊の下関攻撃が重なり、長州藩は最悪の事態に陥る。

恭順派が藩権力を握り、禁門の変の責任者として、三家老と四人の参謀を処刑し、藩主父子が幕府に謝罪書を提出して危機を脱する。

権力を握った長州藩の恭順派は尊攘派を追放し、奇兵隊諸隊の解散を命じたりするが、翌慶応元年(1865)一月、高杉が伊藤博文(俊輔)の一隊を率いて下関に挙兵、諸隊もそれに応じ、三月には再び藩権力は尊攘派の手にもどる。

そして、坂本龍馬の仲介により、木戸・西郷の薩長同盟が成立し、慶応二年の第二次征長戦は、逆に幕府権力凋落の決定戦となるのである。 |

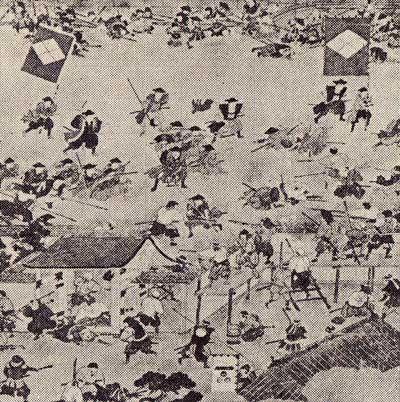

禁門の変 長州藩が会津・薩摩両藩と蛤御門で戦って敗れ、

第1次長州征伐の発端となった。

|

こうした推移のなかで、大村は、木戸や高杉のように潜伏したり獄につながれたりすることもなく、あるいは、久坂のように戦いに斃れることもなく、また、三家老のように詰腹を切らされることもなく、無事動乱の時代を切り抜けている。

藩の権力者がだれにせよ、軍事顧問として彼の能力はつねに必要だったということであろう。

文久三年の攘夷決行のさなか、彼は江戸にいて、井上馨(かおる=聞多)・伊藤博文ら五人の長州藩士のイギリス密航に手を貸しているが、それも危険をおかしての助力ではない。

『大村益次郎先生事蹟』に、渡航の船は御用商大黒屋によって手配されていたが、旅費の五千両の工面がつかず困っていたのを、大村が策を弄して、あとで藩から弁償させるからと大黒屋に立て替えさせたという話が語られている。

五千両はいささか誇張のように思われるが、大村が当時藩内に占めていた立場が想像できる插話である。

おのれは危険はおかさないが、危険をおかして事にあたるものを大いに支援はする、というのが大村の姿勢である。

もっとも、彼は生まれながらの長州藩士ではない。

村医出身の蘭学者であり、宇和島藩から移籍した兵学教官である。

藩権力の中枢に立つ身分ではなかったことも、そうした姿勢の一因であろう。つまり、彼は長州藩では助言者にすぎなかったのである。

もっとも、つねに安全地帯に身を置いていたごとくみえる大村であるが、外部からは、これがかつての大村かと、目を疑うほどの変貌を遂げていた。

攘夷決行直後の文久三年六月、適塾の主緒方洪庵が没し、大村は大阪緒方家を訪れているが、そのときの彼のようすを、ちょうど来合わせていた同門の福沢諭吉が『福翁自伝』のなかで語っている。

「其時に村田藏六(大村)が私の隣に来て居たから

『オイ村田君、君は何時長州から帰って来たか』

『此間帰った』

『ドウダエ馬関では大変なことをやったぢゃないか、何をするのか、気狂共が呆(あきれ)返った話ぢゃないか』

と言うと、村田が眼に角を立て

『何だと、遣ったら如何だ』

『如何だって此世の中に攘夷なんて丸で気狂の沙汰ぢゃないか』

『気狂とは何だ。怪しからんことを言うな、長州ではチャント国是が極ってある。

あんな奴原(やっぱら)に我儘(わがまま)をされて堪るものか、之を打攘(うちはら)うのは当然だ。

モウ防長の士民は、悉(ことごと)く死尽しても許しはせぬ、何処までも遺るのだ』と言う。

其剣幕は以前の村田ではない……」 |

後年語られた話なので、ふたりの会話がこのとおりであったかどうかは疑わしい。

このとき大村は四十歳、福沢は大村より十歳若い後輩である。

したがって、福沢はもっと丁寧なことばをつかったはずである。

しかし、以前の蘭学仲間であったときなら、攘夷に賛成か否かは別として、それを客観視して語りあえたはずの大村が、福沢のことばを頭からうけつけぬ態度で答えたことは事実であろう。

このときすでに、彼は福沢とは別世界の住人になってしまっていることが知られる。

前年、長井雅楽(うた)を退けて尊攘派の天下となった長州藩の新国是は、「幕府への信義が欠け、防長二国をなげうつことがあっても、朝廷への忠節を尽くす」というもので、福沢への大村の啖呵(たんか)は、そのことを意識してきられている。

はたして、大村が激昂したのかどうかわからないが、ことばづかいはともかく、福沢は大村の身を案じて声をかけているのである。

しかしその後ふたりがたどった道の違いをみれば、あるいはこのとおり、すでに両者の心は通じなくなっていたのかもしれない。

|

四境戦争 長州再征の幕府軍は四方面から包囲したが、領民と団結した長州軍の反撃の前に敗れた。左の燃えるのは小倉城。

|

3.2 四境戦争(第二次長州征伐)の応戦策を立案

長州藩の軍事顧問、あるいは助言者といった立場にあった大村が、藩政の中心に登場するのは、慶応元年(1865)一月、高杉晋作によるクーデターが成功し、藩権力が尊攘派の手に帰してからである。

四月二十六日、木戸孝允が但馬(たじま=兵庫県)の潜伏先より帰国し、下関に姿を現わしているが、そのお膳立てをしたのが大村と伊藤である。

特に大村は、二月七日に藩内の戦況を木戸に知らせたり、緊密な連絡をとっている。

対馬に避難していた木戸の夫人松子(まつこ)を、人に命じてよびに行かせたりもしている。

五月二十七日、木戸は政事堂用掛、および国政方用談役心得に任ぜられ、名実ともに藩政の中枢に立つ。

大村は木戸の建言によって、士格大組(しかくおおぐみ)に列し、兵制改革の任にあたることを命ぜられる。

四囲の情勢から、新政権は早急に挙藩体制を固める必要があった。

門閥にとらわれぬ人材の登用が行なわれ、軍事力の強化に拍車がかけられた。

この年、長州藩が購入した小銃の数だけでも一万梃をこしている。

大村は藩船壬戌(じんじゅつ)丸を売却して小銃を購入するため上海(シャンハイ)まで出かけ、伊藤・井上は長崎でグラバーと会い、薩摩名義で小銃購入の契約を行なっているが、木戸・高杉を中心とする若い勢力が、長州藩の心臓として鼓動しはじめたことを示す動きである。

村田蔵六を大村益次郎と改名したのが、この年の十二月二十六日、藩命によるものであった。

翌慶応二年四月、大村は三兵教授・軍政用掛・海軍御用掛を拝命兼任する。

いわば、陸海軍大臣兼参謀長のようなものであろう。

第二次征長戦の開始が六月であるから、まさに戦争前夜、軍政・軍令の統一、集中がはかられたのである。

長州藩は一体となって戦争の凖備にあたった。

家臣団隊・諸隊・農商兵隊の増強整備、銃砲操縦の訓練、一般住民に対しては、「防長土民合議書」なる小冊子を三十六万郎も印刷配布して結束を訴えるなど、着々挙藩体制をととのえていった。

そうして六月七日、周防(すほう)大島への幕艦の砲撃によって戦端は開かれ、つづいて、芸州口・石州口・小倉口と陸戦が展開された。

長州藩は各隊、住民一丸となって、四境から攻め寄せる幕軍を迎え撃った。

第二次征長戦は、別名四境戦争ともよばれるが、その邀撃(ようげき)作戦を主として計画・立案したのが大村である。

彼は各方面ごとにおこりうる戦闘の状況を想定して、それにいかに対処すべきかを述べている。

そして、その作戦の著しい特徴は、つねに住民の動向に心を配っていることである。

大村自身は、石州口参謀として諸隊の指揮にあたっているが、この住民を味方につけて戦うという戦術は画期的なものであった。

石州口では、邀撃どころか逆に浜田藩に侵入し、幕領の石見(いわみ)銀山までたちまち占領する。

その進撃路には、次のような高札が立てられた。

一、当御領民を騒がせ候もよんどころなき次第に付、何かと難儀の廉(かど)もこれ有るべきに付、

遠慮なく訴え出ずべし。夫々(それぞれ)詮議を遂ぐべき事。

一、兵火のため難渋飢渇に及び候村々は、訴え次第速に処置すべき事。

一、兵士乱防堅く相禁じ候。自然の儀も候はば速に訴え出ずべし。きっと厳科に処すべき事。 |

この檄文(げきぶん)は、よく中国紅軍の服務規則と比較されるが、こちらのほうがずっと先輩である。

大村に民主的な思想があって、このような檄文が考えられたわけではない。

おそらく、彼が西洋兵学を研究するなかで取得していった知識であろう。

そしてなによりも、四境戦争は長州人にとっては郷土防衛戦争であり、彼の指揮する諸隊員の構成が、人民軍的な性格もそなえていたので、この檄文を名目だけに終わらせなかったということであろう。

しかも、長州軍は新式銃砲をもち、洋式訓練をうけている。

鐙(あぶみ)に陣羽織、ほら貝を吹き鳴らす、嫌々(いやいや)出陣の幕軍が勝てるはずはなかった。

どの戦線も、征伐どころか逆に長州軍に押しかえされ押しまくられ、幕軍は連戦連敗を重ねた。

むろん、薩摩は、木戸・西郷による盟約によって動かない。

それに、江戸をはじめ各地では一揆が頻発し、征長軍の足並みは乱れた。

征長どころか、それぞれ自分の足もとが危うくなっていたのである。

そして、七月二十日、大坂城にいた将軍家茂(いえもち)が急死した。

家茂の死後、徳川家を継いだ一橋慶喜(よしのぶ)は、しばらく将軍の座にはつかなかった(十五代将軍就任は十二月)。

彼は「大討込」と称して、征長戦の先頭に立とうとする。

幕府の威信回復の道は、この戦いに勝つこと以外にはなかったからだが、すでに征長軍に戦意はなく、かってに戦線を離脱して引き揚げる藩も出はじめて、もはや手の打ちようはなくなっていた。

八月二十一日、慶喜(よしのぶ)は家茂(いえもち)の死を発表し、天皇に乞(こ)うて休戦命令を出させ、勝海舟(かつかいしゅう)に休戦の交渉を命じる。

勝はひとりで長州陣営に乗り込み、無条件停戦の協定を結び、四境戦争の幕は引かれた。

4 軍制改革を推進

4.1 薩長の出兵盟約

四境戦争における大村の作戦計画が適中したことは、藩内における彼の声価を高めた。

彼が豊富な兵学知識の持ち主であり、また軍事官僚としても能吏であることはすでに知られていたが、実戦においても、すぐれた軍略家であることを証明してみせたのである。

石州口の戦いで、大村にこんな話が伝えられている。

部隊が横田川にさしかかったとき、橋がこわされていて向こう岸へ渡ることができない。

大村は「大隊飛びこめ!」と号令して渡河を命じた。

兵士たちは、医者出身の新米参謀とあなどっていたので、彼の無謀な命令に憤慨したが、実際飛び込んでみるとそう深くはなく、難なく渡河できた。そしてその日の戦いに大勝利をおさめてもどってくると、川には舟橋が架けてあった。

兵士たちは驚いて大村に尋ねると、「進軍のときは一同癇癪(かんしゃく)をおこすぐらいでなければ勇気が出ぬ。

また炎暑時に水中に入ることは心気を爽快にする。

しかし帰途は兵士が疲労しており、負傷者も出たことであるから、舟橋を架けたわけである」と説明され、一同あらためて大村の深慮遠謀に感服した。

のちの彰義隊戦争で、江戸城西の丸の櫓上に立つ大村と軌を一にする插話で、側近の思い出話にありがちなおべんちゃらである。

この話には、大村が「大隊飛び込め」と号令したのは、じつは前日彼が単身偵察して渡河地点を決めておいたのだというまくらがあって、彼の細心ぶりをたたえているのだが、このとおりだったとすれば、あまりほめた話ではない。

「一同癇癪をおこすぐらいでないと勇気が出ぬ」というのは一理あるが、「炎暑時に水中に入ることは心気を爽快にする」というのは、歩兵戦の常識にはないことばである。

衣服を濡(ぬ)らせば、身体の動きを不自由にし、疲労を倍加させる。せっぱつまった情況であればともかく、濡れた服を着て行軍するのは、癇癪による勇気の何倍もの不快感を伴うものだ。

架(か)けようと思えば架けられる橋を架けず、また、服を脱いで渡ればよいものを、着たまま「大隊飛び込め」などという指揮官はバカとしか言いようがない。

炎暑時に水中に入って心気が爽快になるのは、戦いすんで裸になって飛び込んだときの話である。

石州口参謀という全軍の指揮にあたる大村が、直接命令を下したのかどうか真偽のほどはわからないが、実戦の経験をもたぬ彼であるから、あるいはひとりよがりの解釈で「大隊飛び込め」とやった可能性がないとはいえない。

やったとすれば、飛び込まされた兵士たちは、帰りに舟橋が架けられていたことに感心はしても、飛び込まされたことには感服などしなかったはずである。

もっとも、実戦指揮官としては抜けたところがあったとしても、そのことは軍略家としての大村の値打ちを損なうものではない。

四境戦争における長州軍の作戦はほぼ予定どおりに進行して完勝したわけであるが、その作戦を計面立案したのが、大村だったのである。

慶応三年七月、大村は陪臣(ばいしん)大隊御用掛を拝命する。

たぶん、藩主の側近にあって、その諮問(しもん)にあずかるといった立場であろう。

徳川政権の大詰が近づいていた。 |

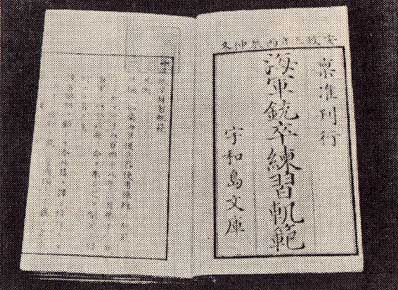

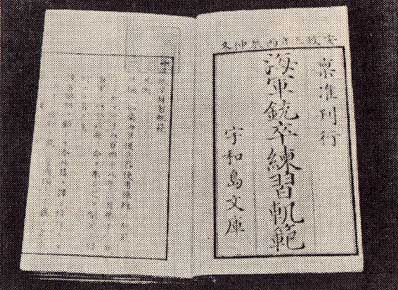

大村益次郎著『海軍銃卒練習軌範』

|

前慶応二年十二月孝明天皇が没し、明治天皇が即位すると、追放中の親王・公卿がゆるされ、朝廷は岩倉具視(いわくらともみ)を中心とする王政復古派の公卿が台頭し、それに、薩摩・長州・土佐などの勢力がからんで、複雑な駆け引きのうちに武力討幕の策謀が進行してゆく。

六月二十二日、薩土盟約。九月十九日、薩長の出兵盟約。

そして十月十四日、大政奉還となるが、岩倉具視・大久保利通らの画策によって、将軍慶喜が大政奉還を申し出た十四日、薩長両藩父子宛の討幕の密勅が、大久保の手に渡されたのである。

出兵盟約によって、薩摩藩は、藩主茂久(もちひさ)や西郷らが三邦丸ほか三艦に分乗して十一月十三日、鹿児島を出港、十八日に三田尻(みたじり)に着いた。

長州藩は、家老毛利内匠(もうりたくみ)が奇兵隊ほか諸隊千二百名と七隻の軍艦を率いて十九日に三田尻を出港、西宮に上陸してただちに京都へ上った。

そして、十二月九日の王政復古のクーデター、翌明治元年一月三日の鳥羽伏見の戦いにはじまる戊辰戦争へと発展してゆくのだが、この間、ひとつまちがえばどう転んだかわからない流動的な情況の連続だった。

薩長の出兵盟約にしても、盟約どおりに進行したのではなかった。

約束によれば、薩摩の藩船は九月二五、六日ごろには、三田尻に入港することになっていた。

それが十月になってもやってこない。

長州藩には薩摩に対する疑惑と憤激が高まった。

「薩賊会奸」の不快な思い出がよみがえってきたのである。第一次征長戦の因をなす、禁門の変、その前の八月十八日の政変と、長州は薩摩の手痛い裏切りにあっている。

単独で出兵すれば、再び朝敵の汚名を着せられるおそれがある。

藩論は自重派と主戦派に分かれた。

大村は自重論を唱えて主戦派をおさえた。

禁門の変も馬関の攘夷も、軍事の計画を誤まったので失敗した。

こんどこそは、十分に策を施して必勝の戦略を立てなければならない。

それには、危険をおかしてあわてて出兵することはやめ、付近の諸藩を説いて連合させ、その力を重ね合わせながら東上すれば、幕府が倒れることは必定である。

大村はこれをみずから「合従連衡」と名づけて、単独出兵の不可を説いた。

木戸や前原一誠(いっせい)らも大村の説に同意して、大勢は自重論に傾き、出兵は見合わせられたが、いきり立つ主戦派の主張を、いつまでもおさえておくことはできなかった。

四境戦争を勝ちぬいて意気あがる諸隊は、連日隊長に出兵をせまり、隊長また藩首脳部にせまり、その頂点に立つ山県有朋は、「予等(よら)の願い貫徹しなければ、諸隊を率いて脱走し、兵を上国に出すの決心あるばかりである」と言って実行に移ろうとした。

山県は奇兵隊の軍監、こんどの四境戦争では小倉口の参謀をつとめ、実戦部隊を握る実力者である。

へたをすれば長州軍自体が分裂する危険ありとみた大村は、やむなく出兵に同意する。

しかし、彼は策を立て、上京部隊を選抜して三田尻に集め、そこで演習を行なったりして時をかせいだ。そこへ、薩摩の艦船が到着したのである。 |

山県有朋像

|

薩摩の出兵がおくれたのは、藩内に意見の対立が生じたからで、出兵盟約を結んだ西郷・大久保らの意志によるものではなかったが、こうした違約は、その後、薩長両藩協力はしながら、不信感もまた両者間に介在しつづけてゆく原因となっている。

4.2 「兵部省前途の大綱」

大村が長州藩世子に従って入京したのが、二月七日、軍防事務加勢を命じられたのが二月二十七日、そして四月二十七日、軍務官判事となって東下し、大総督府にあって彰義隊戦争以下、戊辰戦争の後半戦を指揮し、軍務官副知事に任じられたのが十月二十三日である。

徳川の時代は去り、天皇の時代が訪れた。その天皇の軍事官僚として、長官の椅子についた大村の最大の任務は、天皇政府の屋合骨を支える軍隊の編成であった。

難問が山積みしていた。まず、戦い終わって凱旋(がいせん)する東征軍の処理である。

それぞれの藩軍が郷里に帰れば、それはそのまま強力な軍事力として中央に対立する勢力となるおそれがあるし、また、藩に膨張した兵力を養う力がなければ、混乱に陥るおそれがある。

大政奉還はなされたものの、天皇政府はまだ藩権力の上に乗っているにすぎない。

各藩の軍事力が強大なことも、藩に混乱が生じることも、新政府の土台をゆるがす好ましくない条件である。

解決の道は、藩の軍事力を廃し、統一軍隊を編成することである。しかし、そんなことが一挙にできるものではない。

大村がまず考えたのは、東征軍の一部を厳選して、藩の差別のない親兵を組織して常備兵にしようということだった。

しかし、発足まもない新政府には、その親兵を維持できる財政能力がなかった。

大村は参与の木戸孝允と軍事費捻出の方法を相談して、方針を定めたりしているが、実行に移すことはできなかった。

大村の意図が容易に実現しなかったのは、新政府にとって必須不可欠の彼の意見が、その新政府の要人たちにさえ、なかなか理解されなかったせいでもあった。

人は長い歴史の習慣から脱しきることはむずかしい。

日本の朝廷はほとんど軍事力を直接もったことがない。

兵は養うものではなく奉仕をうけるものという伝統である。

その奉仕する兵力は藩にしか存在していない。

それを完全に消滅させた国家形態というものを想定することは、当時はきわめて困難なことだった。

したがって、親兵の設置には賛成であっても、藩兵の一部を供出して編成するといった考え方しかできず、「藩の差別のない親兵」という大村の構想は、人形部隊でもつくろうとしているような印象を与える意見だったのである。

急を要することではあったが、時を待つよりほかはなかった。

政府の要路にさえ容易に理解されぬことが、実行に移せるものではない。

翌明治二年一月、薩長土肥四藩主による版籍奉還(はんせきほうかん)の建白書が出され、中央集権の実はあげられてゆくが、依然として軍事力は各藩ごとに握られていて、大村が意図する統一軍隊の編成などのぞみうべくもなかった。

実際に彼が意図した四民徴兵による軍隊の編成は、彼の死後、明治四年の廃藩置県(はいはんちけん)によって、政府が自由に県知事を任命できる体制をつくりあげてからである。

四囲の情況は大村の経綸(けいりん=国政)を著しく制限していたのだ。

そのなかで彼は努力した。

彼が兵制改革に関して行なった事績のなかで最大のものをあげるとすれば、「兵部省前途の大綱」を残したことであろう。

明治二年七月八日の官制改革で、軍務官は兵部省となり、軍務官知事の小松宮は兵部卿(きょう=大臣)に、軍務官副知事の大村は兵部大輔(だゆう=次官)となって、ひきつづき軍政責任者の地位につき、まとめあげたのが「兵部省前途の大綱」である。

軍務官が兵部省となる官制改革直前、兵制に関して、今日でいう閣議が開かれているが、大村並びに彼を支持する木戸と、大久保の間に論争が行なわれ、農兵を徴集して親兵とするという大村の意見は退けられ、藩長土三藩より精兵を選んで常備軍とするという大久保の意見がとおり、木戸も、当面はしかたがないだろうと賛成している。

「兵部省前途の大綱」は、この討論と決定があってのちに書かれたもので、大村の徴兵論はやや後退した形になっている。

「年齢二十五か三十五までの躯幹(くかん=からだ)強壮なものを諸藩藩兵のなかから募って親兵とする」

「親兵を編成のうえは、宮城はもちろん、常備兵として要衝の地に配置する」

「兵役期間は五年、四十歳未満のものは希望によってさらに五年の延長を認める」

統一国軍への指向は明確であるが、各藩の力に頼らざるをえない現状に即して、大村の提案は現実的である。

「一万石につき百人の兵を養い、五十人を戎衛(じゅうえい=護衛)に備え、五十人を藩屏(はんぺい)の防ぎに備える」

「陸軍はフランス式を採用するが、学校等で人材ができてきたら皇国の兵式をつくる」

このふたつをひとつに重ねると、やがて藩兵も国家の統一軍隊に吸収するという志向が読みとれる。

そこで、大村は人材養成の必要を力説する。

「海陸兵学寮を造営すべきである。兵備の精粗は士官の良否による。

ゆえに、人材を教育することがなによりも急がれねばならない」

この提案は、大村自身が早速実行に移したことである。

明治元年二月、京都に兵学校設立。二年二月、兵学所と改称。二年九月、大阪に移転して大阪兵学寮と改称(のちの陸軍士官学校)。

明治二年八月、京都川東にフランス式伝習所設立。

明治二年九月、東京築地に海軍操練所設立(のちの海軍兵学校)。

慶応元年十二月、徳川幕府が設立した横浜語学所を、兵部省の管轄としてフランス語を教授(明治三年、大阪兵学寮に移転)。

大村が生前設置した学校はこれだけであるが、他の官立学校と比較してみれば、やはり彼の卓見と実行力はなみなみならぬものであったことが知られる。

そのほか、彼は大阪に造兵廠を、宇治に火薬製造所を建設する計画を立て、その実行にとりかかった。

こうして軍事施設の主たるものを関西方面に集中したのは、まだ京阪が日本の中心という思想のせいでもあるが、大村の眼が、西方雄藩、特に薩摩に向けられていたためという。

「奥羽はいま十年や二十年、頭をもたぐる気遣いはない。今後注意すべきは西である」

大村自身が語っていたことばである。

5 その死と人物

5.1 木屋町の惨劇

大村が京都木屋町の客舎で遭難したのは、明治二年(1869)九月四日であった。

兵部大輔(へいぶだゆう)となってまもない七月二十七日、彼は京阪方面の視察をかね、八十歳近い老齢の父を郷里に見舞うため東京を発ち、京都に着いたのが八月十三日、それ以来、火薬庫建設地、移転すべき兵学寮の敷地、その他の諸施設の検分や設置、あるいは、兵営の巡視、調練閲兵など、連日休むまもなく飛び回っていた矢先のできごとだった。

大村の身が危険なことはかねてから予測されていた。

軍務官副知事となって以来、彼の兵制改革の意志は、その特権を奪われることになる武士階級に敏感に嗅ぎとられていたし、戊辰戦争の結果、栄達するものと見捨てられるものと差が歴然としてくるにつれ、見捨てられる側の不満は高まり、そのはけ口として、徴兵論者の大村は憎しみを一身に引きうける位置に立っていたのである。

したがって、彼の身辺には注意が払われていた。

東京から京都へ下るにも、東海道を避けて木曾路を選び、若党の山田善次郎のほか、兵部省作事(さくじ)取締の吉富音之助と元奇兵隊隊士の篠田武造が随行して護衛にあたっていた。

京阪の各地を視察して回るにも、予定の道順を変えるなどして警戒を怠らなかった。

しかし、襲撃するものとされるものでは、つねにされるものの側が不利である。

いつかは隙ができる。

九月四日、大村が軍務局から帰って、大隊司令の静間彦太郎(しずまひこたろう)と英学教授の安達幸之助(あだちこうのすけ)を相手に酒を飲んでいたところを、団伸二郎(だんしんじろう)ほか八人の凶徒の不意打ちにあったのだ。

大村の宿舎である木屋町二条の長州藩控崖敷は、表が路地、裹は鴨川の河原に面している。

凶徒たちは二手にわかれ、一部は表から侵入し、一部は裏の河原に待ちうけて退路を遮断するという、必殺の襲撃だった。

大村を斬ったのは、山口(長州)藩の団仲二郎である。

彼ははじめ客をよそおって大村の宿舎を訪ね、取次に出た若党の山田のあとを追って侵入し、二階の大村の部屋に入ると同時に山田に一太刀浴びせ、つづいて大村に斬りつけた。

大村は前額と右の膝蓋骨(しつがいこつ)に深傷を負った。

大村が倒れるとき襖がはずれ燈火が消えた。

闇が大村を救った。

一瞬のできごとで声もなかった英学教授の安達が「賊だ」と叫んで窓から裏の河原に飛び降りたのを、団は大村が逃げたと勘違してあとを追って飛び降りた。

河原には、長州藩御楯(みたて)隊脱走者神代直人(くましろなおと)が待ちうけていて、安達はふたりに斬殺された。

団のあとから金輪五郎(かなわごろう)・宮和田進が侵入し、金輪は傷ついた大村とぶっつかるが、大隊司令の静間か窓から河原へ脱出するのを知ると、大村を捨ててそのあとを追った。

静間は河原にいた五十嵐伊織と金輪に斬殺された。

宮和田は、別間から騒ぎを聞いて飛び出してきた作事取締の吉富に逆に斬られ、裏の河原に逃れた。

深傷を負った宮和田は、仲間たちが介錯斬首した。

襲撃隊は、ほかに、関島金一郎・伊藤源助・太田光太郎と三名いたが、彼らは「大村をやった」という仲間たちの声を聞くとそのまま逃走した。

騒ぎのあと、人が駆けつけてからも、しばらく大村の姿が見えなかった。

一同どうしたのかと案じていると、大村が風呂の蓋をあけて出てきた。

風呂のなかに隠れたのは、難を避けるためと同時に、膝の出血を水に浸して緩和させる応急処置のためであった。

傷は重かったが、彼は一命をとりとめた。

以上が大村遭難の概略である。知らせをうけた政府は驚愕(きょうがく)した。

凶徒逮捕の厳命が出されたことはいうまでもないが、一部には当然の報いといった空気もあって、必ずしも、この事件が新政府の結束を固めるという情況ではなかった。

海江田信義(のぶよし)が凶徒たちを使嗾(しそう=そそのかす)してやらせたのだという噂さえ流れた。

海江田はかつて彰義隊戦争で大村に大総督府を追われたことがあり、ちょうどこのとき、京都弾正台(だんじょうだい)の大忠をしていたことも、いっそう疑惑を深めた。

大村の遭難でもっとも痛手をうける木戸は、同僚の参議広沢真臣(さねおみ)に、海江田を名ざしで非難する書簡を送っている。

大村の遭難が、彼の政策に反感を抱く不平士族の暴走であることは疑いない。

海江田が彼らと直接かかわりをもったとは思われないが、日ごろ、不平士族たちの意にかなうような大村非難の言辞を弄していたことは事実であろう。

それが木戸の耳にも達していたのである。

しかし、大村非難なら、なにも海江田に限ったことではなく、彼の徴兵論に対する反発は、政府内外に充満していた。

それは、大村ぎらいの薩摩藩のみならず、戊辰戦争後の論功行賞に不満な長州藩諸隊のなかにも尖鋭に現われていた。

現実に、大村を襲った凶徒の半数が、長藩関係者だったのである。

大村の受難は、彼が兵部大輔(ひょうぶだゆう)であり、これまでの武士階級に代わる新しい軍隊を創設しようとするかぎり、逃れることのできぬ宿命であったといえそうである。

彼を襲った凶徒たちは、まもなく全員捕縛されているが、すべて軽輩士族やその家人たちで、取り調べに対しても、大村への激しい憎悪をみせてはばかりなかったという。

凶徒たちは、襲撃の際死んだ宮和田と、捕縛の際屠腹(とふく)した神代直人をのぞき、十二月二十九日、京都粟田

口(あわたぐち)の刑場で斬罪、梟首(きょうしゅ)された。

このとき、大村はすでに死亡していた。

遭難のあと、大村は長州藩邸に移されて治療をうけたが、膝の傷がしだいに悪化した。

木戸の指示で、蘭医ボードウィンの治療をうけるため、十月二日、大阪の病院に移った。

東京から伊弥(いね)が駆けつけて看護にあたった。

しかし、傷はさらに悪化し、敗血症をおこしたため、十月二十七日、右足の切断手術が行なわれた。

執刀はボードウィン、助手を緒方惟準(いじゅん)がつとめた。

惟準は大村の師緒方洪庵(おがたこうあん)の次男である。

そうして当時としては万全の体制をととのえた医療陣であったけれども、その施術は、わずかな延身を果たしたにすぎなかった。 |

大村益次郎遭難の地 京都市三条木屋町。

|

十一月五日、大村は死亡した。四十六歳であった。

遺骸は柩(ひつぎ)におさめられ、国許にいて彼の死に間に合わなかった妻のお琴と、吉富音之助・篠田武造らによって運ばれ、郷里鋳銭司(すぜんじ)村の円山に葬られた。

5.2 巨大な亡霊

大村益次郎が維新史に占める位置には、なにか判然としないものがある。

四境戦争の石州口参謀にしても、戊辰戦争の彰義隊(しょうぎたい)戦争にしても、特に目だつ歴史的事績ではない。

それくらいのものなら、ほかにいくらもあるし、なによりも、そこにはキラリと光るスター的要素がない。

石州口参謀の、「大隊飛び込め」では、禁門の変における久坂の自刃や、高杉の馬関占領の大立回りの前には影もなく、彰義隊戦争の「しばらくお待ちください」も、西郷・勝の江戸開城とは比ぶべくもなく、無理してつくりあげた英雄像という感じさえする。

彼の事績の最たるものが、兵制改革であったことは疑いないが、それも彼の手によって実現されたわけでなく、何年もののち、山県有朋や西郷従道(つぐみち)らの手によってである。

彼らが大村の意図を引き継いだことは事実だが、これこれが大村の仕事だという明瞭な形が残っていないため、彼の功績について判断がしにくいのである。

しかし、大村益次郎は維新史のなかに大きく存在している。

スターではないが、星雲のような光を投げかけている。

その光はさほど明るくはない。

だが、そこには確かに得体の知れぬ実体があるという感触を与える。

こうした大村像は、おそらく、彼によって準備され、山県らによって実現された国民皆兵の徴兵制が、太平洋戦争終結までの七十数年にわたって存続したこととかかわりがあるように思われる。

よくも悪くも、国民皆兵の徴兵制は、天皇国家の屋台骨であったし、昭和前期の無謀な戦争を十五年間もちこたえたのも、この制度ゆえである。

そのために、国民は厖大な犠牲を払い、また近隣の国にまで計り知れぬ犠牲を強いた。

その結果に立って、歴史をふりかえってみるとき、過ぎ去った戦雲の幕をとおして、巨大な亡霊のような大村益次郎の映像が浮かんでくるのである。

あるいは、これは筆煮が戦争体験者であるためかもしれない。

筆者にとって、けっして消えることのない爪跡を歴史に刻んだ皇軍の元祖は、軍服を着た山県有朋でもなければ西郷隆盛でもなく、平服姿の大村益次郎なのである。

なぜそうなのかを説明することはむずかしい。 |

大村益次郎の銅像 靖国神社境内に立つ。

|

戦前の教育や、九段坂に立つ彼の銅像が心に焼きついているせいもあろうが、昭和の十五年戦争を通じ、無数の生命を平然と奪い去る軍隊という途方もない組織が、いったいどうしてできたのかという絶えざる疑問が、いつとなく、なにやら漠然とした兵制の父、大村益次郎の姿を思い浮かべるようになったものらしい。

実物の大村益次郎自身に、漠然としたところがあったことは、彼の側近によって語られている。

「なんだか腹のわからぬ人」そんな印象を与えていたという。

そうかと思うと、「いたって淡白、気さくな人」と言ったことばも語られている。

このふたつの相異なる評言は、意外と大村の本質を衝いているように思われる。

一村医から天下の兵部大輔(ひょうぶだゆう)にいたる彼の生涯をたどってみると、彼はおのれが手にした西洋兵学の教養ひとつを頼りに押し渡っていることがわかる。

のちに木戸の知遇を得るが、彼には心の友とよべるような人物がいない。

攘夷直後の福沢に示した大村の態度を見ても、それは明らかである。福沢は友として声をかけているのに、彼はそれを冷たく突き離している。

自分の繩張りを決めて人の容喙(ようかい=口出し)をゆるさない官僚の姿である。

咸宜園(かんぎえん)・適塾(てきじゅく)と当時最高の学園に学びながら、大村の進路は長州藩・明治政府と、権力の中枢に向かって進んでいるが、彼の西洋学は、権力とウマが合う教養であったことが知られる。

おそらく、彼がみずから開いた鳰居堂(きゅうきょどう)における講義も実用に役立つ兵学教授が中心であったにちがいない。

のちに、彼が軍政の頂点に立って、兵制改革に手をつけたとき、いちはやく徴兵制をもちだしたのも、それが明治政府の権力を強化する最良の手段と考える合理主義からであって、生きた藩士や農民への心くばりなどなされていない。

だからこそ、画期的な兵制改革の提案もできたわけで、その意味では、彼はすぐれた行政官であった。

側近にさえ、一方では「腹のわからぬ人」と言わしめ、一方では「いたって淡白、気さく」と言わしめる鵺(ぬえ)的な性格こそ、彼を大官僚たらしめた条件ともいえるのである。

おもしろくもおかしくもない泥くさい男であるが、その泥くささに妙な威厳があって、ジリジリと人を圧するような迫力を感じさせる不思議な人物像が大村益次郎である。

参考図書

村田峰次郎『大村益次郎先生事蹟』村田峰次郎刊(大正八年)

大村益次郎先生伝記刊行会『大村益次郎』肇書房(昭和十九年)

絲屋寿雄『大村益次郎』中央公論社(昭和四十六年)

大村益次郎略年譜

文政七年(1824)

天保十四年(1843)

弘化三年(1846)

嘉永元年(1848)

嘉永三年(1850)

嘉永六年(1853)

安政元年(1854)

安政二年(1855)

安政三年(1856)

安政五年(1858)

万延元年(1860)

文久元年(1861)

文久三年(1863)

慶応元年(1865)

慶応二年(1866)

慶応三年(1867)

明治元年(1868)

明治二年(1869)

|

一歳

二十歳

二十三歳

二十五歳

二十七歳

三十歳

三十一歳

三十二歳

三十三歳

三十五歳

三十七歳

三十八歳

四十歳

四十二歳

四十三歳

四十四歳

四十五歳

四十六歳

|

周防国鋳銭司(すぜんじ)村字大村の村医村田孝益(たかまさ)の長男として生まれる。幼名惣太郎(そうたろう)。医者名は亮庵(りょうあん=良庵)。のち蔵六(ぞうろく)と改名。

豊後国の広瀬淡窓塾(咸宜園)に入門。

大阪の緒方洪庵塾(適塾)に入門。さらに長崎に赴き、奥山静叔(せいしゅく)に学ぶ。

再び緒方塾に入力、翌年塾頭になる。

緒方塾を辞し、帰郷して村医の家業を継ぐ。翌年琴女と結婚。

宇和島藩主伊達宗城(だてむねなり)に招かれ、御雇(おやとい)として百石を給される。

宇和島藩より長崎へ派遣される。

宇和島にて軍艦雛型をつくり、進水式をあげる。軍艦製造・航海術修行のため、藩命により長崎に出張。

宇和島藩主に従い江戸に入り、大槻俊斎に入門。江戸番町に私塾鳩居堂(きゅうきょどう)を開く。幕府の蕃所調所(ばんしょしらべしょ)助教授になる。翌年講武所教授。

鳩居堂に、長州藩士久坂玄瑞入門。

長州藩の雇士となる。横浜にて英人ヘボンより英学を学ぶ。桂小五郎と竹島開拓を幕府に建議する。

帰藩を命じられ、御手廻(おてまわり)組に加えられる。博習堂御用掛(ごようがかり)となる。

井上聞多・伊藤俊輔の海外密航に周旋の労をとる。三田尻(みたじり)砲台所の見合(みあい)を命じられる。

潜伏先の但馬出石(たじまいずし)より帰国する桂小五郎をひそかに迎える。藩命により大村益次郎と改名。

三兵教授役・軍政用掛・海軍用掛を命じられる。長州藩兵、各戦線で幕軍を破り、長州再征中止。

出兵東上の会議で、長州藩単独の討幕出兵に反対し、中国諸藩の連合出兵を主張する。

入京して軍務官判事に任じられる。さらに東下し、江戸府判事となる。彰義隊(しょうぎたい)を討伐。

兵部大輔となる。帰郷の途中京都木屋町の宿舎にて刺客に襲われて負傷。十一月五日、大阪の病院で没す。 |

top

****************************************

|