|

****************************************

Index 勝海舟 坂本龍馬 高杉晋作 近藤勇 榎本武揚 徳川慶喜

勝海舟 勝部真長著

勝部真長(かつべみたけ) お茶の水女子大学教授。一九一六年(大正五)島根県に生まれる。

東京大学文学部卒業。専攻日本思思史。著書『和論語の研究』『日本思想の構造』「海舟覚え書」ほか。 |

1 人生航路の四段階 top

パートランド・ラッセルが、「幸福とはなにか」と簡われて、

「さあ、一番重要なものは四つだと思います。たぶん第一は健康でしょう、第二は貧乏を寄せつけないだけの財産、三番めは、しあわせな対人関係、第四が仕事の成功でしょう」と答えている(東宮隆訳『ラッセルは語る』)。

つまり幸福を支える四条件として、一に健康、二に財産、三に対人関係、四に仕事というのがラッセル晩年の考え方で、いかにもラッセルらしい、あるいは英国人らしい考え方である。

第二にあげた財産というのも、金さえあればいいというのではなく、

「金銭は一種の最低必要条件だと思いますし、金のことばかり考えていなければならぬのは、ありがたくないことです。

そんなことばかり考えていなければならぬとなったら、苦労です」(同書)と言い、また、こうも言っている。

「どちらかというと貧しい暮らしに慣れていれば、あまり大きな収入は必要ありません。

非常な金持ちの暮らしに慣れていれば、収入がうんと大きくないと、みすぼったらしい感じがしますから、問題はすべてどういう暮らしに慣れているかだと思うのです」(同書)とも言うところをみると、ラッセルは拝金主義者ではない。

わたくしは、ラッセルのあげた幸福の四条件にだいたい賛成であるけれど、ただひとつだけ「趣味」というのが欠けているのが不満である。

ことに今日の時代は余暇時代といわれ、週休二日制とかレジャーとかいうことが大きく浮かび上がってきているが、人間暇があればあるほど、その余暇を有効に生かして使うために、「趣味」「道楽」、さらには「芸術・宗教・哲学」といった面が重視されなければならないと考えるからである。 |

海舟の記念写真 咸臨丸で渡米したおりのもの

|

さて、わが国の哲学の元祖は、西周(にしあまね)である。

西周は文政十二年(一八二九)の生まれで、明治三十年(一八九七)に六十九歳で没した人であるから、勝海舟より六年おくれて生まれ、一年早く死んだわけで、ほぼ幕末・明治の同時代に生きた人であるし、やはり蘭学(らんがく=オランダ語)に志した点では共通の知的感覚をもっていたと思われる。

幕臣として蕃書調所(ばんしょしらべしょ)教授をつとめ、榎本武揚(えのもとたけあき)・赤松大三郎(あかまつだいざぶろう)らとともにオランダに留学し、そこで西洋哲学を勉強して、わが国に「哲学」を移植した功労者である。

この西周の四十七歳のころの論文に「人生三宝説(さんぽうせつ)」というのがあって、彼自身の幸福論を展開している。

西によれば、「健康・知識・富有」の三つが人生の三宝(三つの価値)だというのである。

「社交の目的は公益にして、公益は私利の総数、しかして私利は個々人々の身体健剛・知識開達・財貨充実の三つに出でず」と彼は主張する。

ここには彼がオランダで学んだJ・S・ミルらの功利主義の影響もあると思われるが、それよりも彼自身の幕末・明治の流動的な時代をくぐり抜けてきた生活体験が、彼の思想を支えているにちがいない。

知識はいわば学者・知識官僚としての彼の仕事である。富有はラッセルのいう財産であり収入である。

ここには対人関係が欠けているようにみえるが、それも彼の論文にはちゃんと取り上げられていて、個人の平等と自由、朋友関係(親子・君臣の関係より)に重点がおかれ、個と社会との関係として対人関係は説明されている。

この西の三宝説にもわたくしは賛成するが、やはり趣味が落ちているのが残念である。

ところで、わたくしは勝海舟の生涯を調べ、彼の生き方、人生の取り組み方を考察するにしたがって、海舟では一に健康、二に対人関係、三に仕事(収入)、四に趣味、という四つの価値が注目されるのではないか、と思うようになった。

こんなことを海舟自身が、まとめて述べているわけではもちろんない。

しかし海舟の複雑数奇な生涯を貫き、断片的に彼が『氷川清話(ひかわせいわ)』などで語っているところのものを見定めると、確かにそのような価値観が浮かんでくるのである。

いいかえれば、海舟の生き方の根底には、

一、たくましく生きる(健康・体力・気力)

二、自他ともによりよく生きる(対人関係・和)

三、他のために生きる(仕事・役割への忠実・奉仕・献身)

四、永遠の命に生きる(趣味・学芸・道・天)

という四つの流れが、混然と交錯していたように思われる。

勝海舟七十七年の生涯のうち、三十三歳で幕閣に見いだされるまでは独学自習、身心鍛練の段階であった。

長崎海軍伝習に加わってから、諸国の人材・志士と交わり、外国人と交わり、対人関係のなかで切磋琢磨(せっさたくま)する段階であった。

文久二年(一八六二)、四十歳で軍艦奉行並(ぐんかんぶぎょうなみ)となってからは日記をつけはじめ、つねに献身的に自己の職責をまっとうして天下国家に尽くすという姿勢である。

その頂点が、江戸無血開城に集約される。

明治時代の三十年間はもっぱら趣味に生き、道を楽しみ、人の目の見えないところで善をなし陰徳を積み、天に報いるという隠士のごとき風雅な生き方であった。 |

勝 海舟 江戸城明け渡しのころの撮影

|

海舟の人生は、いわば、一に気力、二に人の和、三に仕事への献身・奉仕、四に道を楽しむ、といった四つの段階を展開している、とわたくしには思えるのである。

このことを次に彼の生き方の事実に即して明らかにしていきたいと思う。

2 たくましく生きる――剣と禅と蘭学―― top

2.1 剣術修業

「本当に修業したのは、剣術ばかりだ。

全体、おれの家が剣術の家筋だから、おれのおやじも、骨折って修業させようと思って、当時剣術の指南をしていた島田虎之助(しまだとらのすけ)という人についた。……

島田の塾へ寄宿して、自分で薪水の労をとって修業した。寒中になると、……

夕方から稽古着一枚で、王子権現(おうじごんげん)に行って、夜稽古をした。

いつもまず拝殿の礎石に腰をかけて、瞑目沈思(めいもくちんし)、心胆を練磨し、しかる後、立って木剣を振り回し、更にまた元の礎石に腰をかけて心胆を練磨し、また立って木剣を振り回し、こういうふうに夜明けまで五、六回もやって、それから帰ってすぐに朝稽古をやり、夕方になると、また王子権現へ出かけて、一日も怠らなかった。……」(『氷川清話』)

「おれの家が剣術の家筋だから」と自分で言っているとおり、海舟の父の小吉(こきち)は、当時名うての剣術使いであった。

小吉は男谷平蔵(おだにへいぞう)という勘定方(かんひょうかた)につとめる百俵どりの旗本の妾腹(しょうふく)の三男であるが、その平蔵の長男は彦四郎燕斎(えんさい)といって勘定方の役人であると同時に、書家として鳴らした人で、その養子が男谷精一郎信友という剣客(けんかく)である。

幕末の剣聖ともいわれ、講武所(こうぶしょ)師範をつとめ、直心影(じきしんかげ)流の使い手で、本所亀沢町に男谷道場をもっていた。

島田虎之助はその門下生だが、勝麟太郎(りんたろう=海舟)も十四歳で男谷(おだに)道場に通っていた。

のち島田虎之助が独立して、浅草新堀に町道場を開いたとき、麟太郎はついていってそこの住み込みの弟子となったのである。

王子権現へ夜稽古に通ったというのは、向島にいまもある牛島(うしじま)神社のことで、場所は現在の場所よりも須崎(すさき)寄りにあったが、牛島神社は昔から王子権現とよばれていたのである。

よく飛鳥山(あすかやま)のさきの王子権現とまちがえて、雑誌の写真なんかに遠い王子権現を撮ってきて載せたりするが、それはまちがいである。 |

牛島神社 海舟は修業の頃、連夜ここへ夜稽古に通ったという。東京向島

|

「修業の効は瓦解(がかい)の前後にあらわれて、あんな艱難辛苦(かんなんしんく)に耐ええて、少しもひるまなかった。

ほんにこの時分には、寒中足袋(たび)もはかず、袷(あわせ)一枚で平気だったよ。

暑さ寒さなどということは、どんなことやらほとんど知らなかった。

ほんに身体は、鉄同様だった。今にこの年になって、身体も達者で、足下も確かに、根気も丈夫なのは、全くこのときの修業の余慶(おかげ)だよ」(『氷川清話』)

「昔の武士は、身体を鍛えることには、よほど骨を折ったものだよ。

弓馬槍剣(きゅうばそうけん)、さては柔術などといって、いろいろの武芸を修業して鍛えたものだから、そこでおれのように年はとっても身体が衰えず、精神も根気もなかなか今の人たちの及ぶところではないのだ」(同書)

「もっとも昔の武士は、こんなに身体を鍛えることには、ずいぶん骨を折ったが、しかし学問はその割りにしなかったよ。

それだから、今の人のように、小理屈をいうものはいなかったけれども、その代わり、一旦(いったん)国家に緩急があるときは、命を君のご馬前に捧げることは平生ちゃんと承知していたよ……」(同書)

「しかるに、学問にこりかたまっている今の人は、声ばかりはむやみに大きくて、胆魂(きも)の小さいことは実に豆のごとしで、からいばりにはいばるけれども、まさかの場合に役に立つものは、ほとんど稀(まれ)だ。

みんな縮みこんでしまう先生ばかりだよ」(同書) |

海舟(かいしゅう)の指摘しているように、人間一生の間にものをいうのは体力であって、頭のいいとか悪いとかいうことよりも、体力のあることが先決条件となる場合が多い。

そこで青少年時代に身体を鍛えることが、教育の第一条件なのに、今日の教育ママたちは、子どもに「勉強、勉強」と言って机にしがみつかせることばかりに力を入れているため、子どもたちの体力は低下することになる。

海舟は家が小普請(こぶしん)の四十俵の生活で、貧しかったせいもあろうが、幕臣の多くが行く湯島聖堂へも通ったことがない。

当時の正規の学問はせずに、もっぱら剣術で鍛え、「読み書き」は町の塾に通っていたようである。

イギリスの教育事情を調た人ならすぐに気がつくことであるが、イギリスの紳士教育には、身体の鍛練は不可欠の条件とされていて、イートンやハローやラグビーなどのパブリック・スタールを出た学生は、じつにスポーツで鍛え上げられた均斉(きんせい)のとれ、筋肉の発達した、堂々たる体躯(たいく)の持ち主となる。

からだだけですでに一般の人々を凌駕(りようが)するだけの優位を示しているし、からだの鍛え方を見ただけで、それが「高等教育をうけた」とわかるようになっている。

これに反してわが国の教育は、知識人ほどひ弱で、神経質で、筋骨薄弱で、頭でっかちで、腕っ節は弱いくせに、口先だけ達者で、近眼の眼鏡をチラつかせて、よくしゃべることしゃべること、といったことがあたりまえとされるような偏向を示している。

身心のパランスのとれた教育が見失われているのである。

いわゆる「青白きインテリ」からはほんとうのインテリジェンス(知性)は出てこないで、体力の弱さからくる劣等感のため、むしろルサンチマン(怨恨=えんこん)に満ちた陰謀やそそのかしや裏切りや逃避が、その常習となりがちである。

知育・徳育・体育の三つのバランスが失われているのが、いまのわが国の教育の弱点だとすれば、海舟のこういう発言もただ聞き流すわけにいかないように思われる。

2.2 禅学修業

「かの島田という先生が、剣術の奥意を極めるには、まず禅学を始めよとすすめた。

それで、たしか十九か二十のときであった、牛島の弘福(ぐふく)寺という寺にいって禅学を始めた。

おおぜいの坊主と禅堂に座禅を組んでいると、和尚が棒をもってきて、不意に禅座しているものの肩をたたく。

すると片端しから仰向けに倒れる。

なに、皆が座しても、銭のことやら、女のことやら、うまい物のことやら、いろいろのことを考えて、心がどこかに飛んでしまっている。

そこをたたかれるから、びっくりしてころげるのだ。

おれなんかも、始めはこのひっくり返る連中のひとりであった。

だんだん修業を積むと、少しも驚かなくなって、例のごとく肩をたたかれても、ただわずか目を開いて見るぐらいのところに達した。

こうしてほとんど四ヵ年間、真面目に修業した」 |

海舟が通ったという弘福寺は、いまも向島(むこうじま=墨田区)にある黄檗(おうぼく)宗の大きな寺である。

関東大震災のとき焼失しているから、幕末の面影はないが、山門は昔のままのようである。

しかし、太平洋戦争の際の空襲は免れて、大正の再建の姿のままでいる。

この若いときの四年間の禅の修業は、海舟の人間形成のうえで相当大きい要素となっている。 |

弘福寺 海舟が禅を学んだ黄檗宗の寺。東京向島

|

「この座禅と剣術とがおれの土台となって後年たいそうためになった。

瓦解(がかい)の時分、万死の境に出入して、ついに一生を全うしたのは、全くこの二つの功であった。

ある時分、たくさん剌客(しかく)やなんかにひやかされたが、いつも手取りにした。

この勇気と胆力とは、ひっきょう、この二つに養われたのだ」 |

2.3 精神上の一大作用

ここに剣の気合いと禅の悟りとをひとつにして、海舟独自の「無」の世界が開かれてくる。

山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)も、剣禅一致の悟りを提唱しているが、海舟と鉄舟とでは必ずしも同じでなく、剣禅一致の迫り方が違うようである。

「危難に際会して逃げられぬ場合と見たら、まず身命を捨ててかかった。

しかして不思議にも一度も死ななかった。ここに精神上の一大作用が存在するのだ」

「ひとたび勝たんとするに急なる、たちまち頭熱し胸おどり、措置かえって転倒し、進退度を失するの患(うれい)を免れることはできない。

もしあるいは、逃れて防御の地位に立たんと欲す、忽(たちま)ち退縮の気を生じきたりて相手に乗ぜられる。

事、大小となく、この規則に支配せられるのだ」

「おれもこの人間精神上の作用を悟了して、いつもまず勝敗の念を度外に置き、虚心坦懐(きょしんたんかい)、事変に処した。

それで小にして刺客、乱暴人の厄(やく)を免れ、大にして瓦解(がかい)前後の難局に処して、綽々(しゃくしゃく)として余裕をもった。

これ、ひっきょう、剣術と禅学の二道より得来たった“たまもの”であった」 |

要するに「勝つと思うな、思えば負けよ」という歌の文句のとおり、勝とう勝とうと力(りき)みかえる人は勝ちを逃すのである。

勝敗を度外視してベストを尽くす人のみが、幸福に恵まれる。

いかなる場合にも「人事を尽くして天命を待つ」というのが海舟の人生への取り組み方で、この勝負師としての極意は、のちに横井小楠(よこいしょうなん)の哲学である「天」の思想を知るに及んで、海舟の「天」の哲学として定着する。

これについてはあとで詳しくふれる。

ただ海舟のように幕末の動乱のなかで、たえず刺客にねらわれ、生命の危険を冒しながら生き抜いてきた人には、剣や禅の気合いで、相手を一喝し、度胆をぬいて、その本音を吐かせ、真相を看破するという技術が身についてしまっているために、明治時代にはいって、平和な日常生活にもどっても、とかく初対面の客にはこの一喝を食わせるのが常套(じょうとう)手段になってしまっているため、いわゆる「勝の恫喝(どうかつ)」といって世間にきらわれ、評判が悪い面もあったのである。

人の意表をつくということが、勝負師としての身についたコッであるが、意表をつかれた側からすれば、おもしろくないにきまっている。

2.4 養生の秘訣(ひけつ)

健康法というものも、結局は「気を養う」ということだというのが海舟の考え方である。

「病気」とは読んで字のごとく、「気が病んでいる」ことで、その「気」を養い、「気」を確かに保つことをおいてほかに健康法はない。

ラジオ体操はしないよりしたほうがいいであろうが、ラジオ体操では筋肉の調整はできても、「気」を養うことにはならないのである。

「人間長寿の法というもほかにはない。俗物には、飲食を摂して、適度の運動を務めなさいといえば、それでよいが、しかし大人物にはそうはいかない」

「見なさい、おれなどはなにほど寒くっても、こんな薄っぺらな着物を着て、こんな煎餅(せんべい)のような布団の上に座っているばかりで、別に運動ということをするわけでもないが、それでも気血はちゃんと規則正しく循環して、若いものも及ばないほど達者ではないか。

さあここがいわゆる思慮の転換法というもので、すなわち養生の第一義である。

つまり綽々(しゃくしゃく)たる余裕を存して、物事に執着せず拘泥(こうでい)せず、円転滑脱の妙境に入りさえすれば、運動も食物もあったものではないのさ」

「なにしろ人間は、身体が壮健でなくてはいけない。

精神の勇ましいのと、根気の強いのとは、天下の仕事をする上にどうしてもなくてはならないものだ。

そして身体が弱ければ、この精神とこの根気とを有することができない。

つまりこの二つのものは、大丈夫の身体でなければ宿らないのだ」 |

すなわち、体力というのは「気力」(根気)に転換しなければならない。

ただ腕力が強いとか、スポーツマンであるというだけではだめで、「気の力」として発揮できるところのエネルギーが人間生存の根源的な働きなのである。

その気力は、「綽々(しゃくしゃく)たる余裕」がなければ培養できないので、あくせく駆けずり回っていたり、性急に事

を急いでいては養えないのである。

それは喜仙院(きせんいん)という行者が少年の麟太郎に教訓したように、平常の行ないにおいて道を踏み違えないようにすること、正道を踏んで少しでもかえりみてやましいことのないとき、鬼神とともに動くところの「誠」が、とりもなおさず「気力」となって作用するのである。

2.5 気合い

その気力とか根気は、なにか事あるときには「気合い」となって現われる。

「全体なにごとによらず気合いということが大切だ。

この呼吸さえよく呑(の)み込んでおれば、たとえ死生の間に出入りしても、けっして迷うことはない。

しかしこれは単に文字の学問ではできない。王陽明(おうようめい)のいわゆる事上練磨、すなわち、しばしば万死一生の困難を経て始めてわかる」

「ところで気合いとか呼吸とかいっても、口ではいわれないが、およそ世間の事には自ら順潮と逆潮とがある。

従って気合いも、人にかかってくるときと、自分にかかってくるときとがある。

そこで、気合いが人にかかったと見たら、すらりと横にかわすのだ。もし自分にかかってきたら、油断なくずんずん押してゆくのだ。

しかしこの呼吸が、いわゆる活学問で、とても書物や口先の理屈ではわからない」

海舟は長崎海軍伝習所以来、「海の男」としての経験を積んできている。

漁師や船乗りに特有のカンとして、気象の変化や潮流の変化に敏感なのである。

彼のいう「順潮と逆潮」というのも、それから「呼吸とか気合い」というのも、剣術の試合のそれだけでなくて、さらに嵐や台風に出会ったときの船の扱い方のなかで学んできた、複雑な気象条件のなかでの微妙な変化に対応するコツを、「順と逆、気合いのかけ方」として説明しようとしているのである。

2.6 蘭学(らんがく)修業

島田(しまだ)道場で免許皆伝をとり、師匠の代稽古(だいげいこ)に各大名の藩邸に出張するまでになった麟太郎が、まもなく剣を捨てて洋式の銃砲や軍艦に志を転じることになる。

おそらく天保(てんぽう)十二年(一八四一)、高島秋帆(たかしましゅうはん)が武州徳丸ヶ原(東京都板橋区高島平)で、はじめて西洋兵式の練兵を実演してみせたのが刺激となったのであろう。

青年麟太郎の心に、もうこれからは剣の時代ではない、火砲・集団戦闘の時代であるという認識が直感的にひらめいたのであろう。

二十三歳からは永井青崖(ながいせいがい)について本格的に蘭学修業に打ち込み、文法にはじまって兵書を読み、銃砲・台場(だいば=砲台)の製作設計など技術的・実際的な面に深入りしていく。

幕末、剣術使いで終始するものが多いなかに、早くに剣を捨て、剣の精神だけを昇華させていったところに海舟の心の柔軟性がみられる。

しかも剣・禅で鍛えられたバイタリティーは、蘭学修業にそのまま転位されて、たとえばという大冊の蘭和辞書を、一年半かかって二部写し取ってしまうという、超人的ともいうべき根気の強さを示す。

紙は和紙にドーサをかけてインクのしみないようにし、インクも自分で本を見ながら調合し、ベンは鳥の羽根をもらってきて削ってつくり、すべて自家製で辞書をこしらえてしまう。

その一部は三十両で売って、辞書を借りた損料や文房具代にあてるといった才覚は、なみなみならぬものがある。

また本屋で見つけてほしかった兵書を、四谷に住む与力(よりき)某にさきに買い求められてしまったので、深夜、その持ち主が就床している間、毎晩本所入江(いりえ)町から四谷(よつや)まで八キロの夜道を通って、半年がかりで写し取ってしまったという有名な話も、青年麟太郎のバイタリティー、根気のよさを示すもので、ほとんど人間の能力をこえているといっていい。 |

『ヅーフ・ハルマ』(オランダ語の辞書)

海舟は一年半かかって2部筆写し、一部を借用料にあてた。

|

貧乏なためにいつも剣術の稽古着(けいこぎ)を着たままの暮らしで、夜は机に向かったまま眠り、まともに布団を敷いて寝たことは少ないといい、夏は蚊帳(かや)もなく、炊事のとき燃料がなくなって縁の板を割って焚(た)くといった赤貧の生活のなかで、しかも蘭学を勉強したからといって、ただちに出世できるというあてがあるわけでもない。

とにかくやらずにいられないからやるといった、あふれ出てくるエネルギーのたくましさが、わずか一五八センチ程度の、小柄なこの青年の、ひきしまった鉄のような剛健な肉体のなかに潜在していたのである。

3 自他ともによりよく生きる――対人関係・和―― top

3.1 人を斬(き)らぬ決心

海舟はとにかく島田虎之助門下の剣の達人であったけれども、生涯(しょうがい)に一度も刀を抜いたことがなく、ひとりも人を斬(き)ったことがなかったという。

それどころか、たとえ相手から斬られても、こちらからは斬らぬという決心で、刀の鍔(つば)のところをこよりで固く縛つて、刀が抜けないようにしていた、と自分で語っている。

さらに彼は、人を斬らなかっただけでなく、草木や鳥の命でも、これをむやみに殺すことをいやがっていた。

長崎海軍伝習所時代に外人教師たちとのつきあいで、猟に出かけたことがある。

そんなときも彼は罪もない鳥や兎や鹿などを鉄砲の的にすることを避けて、わざと鉄砲を空に向けて撃っていたそうである。

これは晩年、氷川(ひかわ)邸での話であるが、いつも海舟の側近にいて身辺の世話をしていた側室(そくしつ)のお糸さんの思い出話に、邸(やしき)の庭の雑草を引き抜くことを海舟はきらって、よく「抜くな」ととめていたということである。

「虫の居所がなくなる」とも言ったそうである。

とにかく物の命を損なうことを非常にいやがっていたらしい。

江戸無血開城の前後は、海舟は陸軍総裁の地位にあって、兵馬の大権を握っており、生殺与奪の権を握っていたわけであるが、戦争のどさくさのなかで、伝馬(でんま)町の牢屋にいる囚人たちをどう処分するかがひとつの問題となったとき、海舟は、五人や十人の凶悪犯人をいまさら処刑したとて、天下の大勢にかかわりがあるわけでないからと、いっそ全部放免しようと判断して、全部牢から出してやったことがある。

このような態度は、大老(たいろう)井伊直弼(いいなおすけ)などと大きく違うところで、井伊は、奉行(ぶぎょう)たちが吉田松陰(よしだしょういん)などの判決を「遠島・流罪」としてきているのに、それを消して自分の筆をとってわざわざ「死罪」と書き改めるようなことを平気でする。

人情酷薄というか、残虐性が目だつので、井伊大老が浪士たちの怨嗟(えんさ)の的となって襲撃されたのも当然であったといえよう。

その点、海舟があれだけ刺客から暗殺の的に々れながら、九死に一生を得て、七十七年の生涯を畳の上で大往生を遂げることができたのは、やはり生涯、無辜(むこ=罪のないもの)を殺さなかったことの因果応報であったかもしれぬ。

3.2 江戸文化の平和意志

海舟が江戸無血開城を主張して、江戸を戦火から免れさせたのは、やはり、当時百二十万といわれた大都市の人間の命と同時に、江戸文化に対する愛着があったからである。

上野の彰義隊(しょうぎたい)を討伐するために、大村益次郎(おおむらますじろう)らが大砲をぶち込んで、寛永(かんえい)寺の堂塔伽藍(がらん)を烏有(うゆう=火事でなくなる)に帰し、多くの建築や文化財を失ったことを海舟はいたく惜しんでいた。

彼は上野の彰義隊を大砲によってではなく、あくまで説得によって解散させようと努力していた。

海舟の生まれたころの江戸は、文化・文政年間(一八〇四〜三〇)の爛熟(らんじゅく)した江戸文化の花盛りであって、そこには「粋(いき)」とか「通(つう)」とかよばれる感覚の洗練があり、二百年の平和社会のもたらす大都会の生活文化は、同時代のロンドンやパリにも匹敵するものをもっていた。 |

彰義隊戦闘の図

この激戦によって、寛永寺の堂塔伽藍の大半は灰塵に帰した。

|

早い話が、浮世絵版画や根付という細工物などは、わが国でよりもむしろ、パリやロンドンの好事家(こうずか)たちに高く評価され、高値がつけられたのである。

たとえば、印象派の画家ゴッホは、その青年期にいち早く日本の浮世絵(広重・歌麿・栄泉(えいせん)・北斎)に目を

つけ、浮世絵版画のもつ構図一色彩・光感に新しい見方を教えられ、それらを熱心に模写したのであった。

印象派の発生そのものが、わが国の浮世絵の影響下にあることは確かである。

科学技術文化では、ヨーロッパにおくれをとっていたけれども、芸術や生活感覚の洗練さにおいては、江戸はパリやロンドンに優に対抗できたのである。

そうして、そのような都会的洗練は、江戸人の人間関係においても「義理・人情」とよばれる繊細な人間感情を養い、海舟の生まれ育った本所(ほんじょ=江東区の北)・深川(ふかがわ=江東区の南)・両国・浅草・向島(むこうじま=墨田区の北)のあたりの下町の庶民のなかに、ヒューマンな人間関係をつくりあげていた。

海舟の父の小吉が、武士でありながら、むしろ町人たちとの連帯感のなかに生きていたのは、江戸という大都会の生活文化が、武士も町人も区別なく同じ感性的世界をつくりだしていたからである。

そしてこのことは、西郷隆盛の育った鹿児島や福沢諭吉の育った豊前(ぶぜん=大分県)中津や、また長州(山口県)の萩や土佐の高知のような田舎の城下町とは、まったく生活感覚を異にする。 |

本所深川の南割下水 海舟が育った下町、本所深川の風景。

関東大震災前の撮影。

|

それらの地方の城下町は武士と町人とが峻別(しゅんべつ)され、さらに同じ武士のなかで上士(じょうし)と下士(かし)とが差別され、福沢などは、上士に対する怨恨(えんこん)のために「封建制度は親の仇(かたき)でござる」と叫ばなければならなかったくらいで、いわんや町人・百姓への連帯感など、いだきようもなかったのである。

西郷や大久保一蔵(のちの大久保利通)や大村益次郎らが武断的で、なにかといえば戦争に訴え、血を見なければ解決はつかないと早合点しがちなのに対して、江戸っ子の海舟が、つねに平和的で、戦争回避の努力をつづけたのは、なんといっても江戸文化の目に見えない伝承があったからである。

それは文化的に洗練されたパリ人が、、戦争したがらないのと同様な事情によるのである。

3.3 最高の文化的洗練、江戸城大奥

父の勝小吉の生活圏はさきにもいった本所・深川・浅草・古原界隈(よしわらかいわい)で、江戸の庶民の底辺を含んでおり、勝家に出入りする人間は、剣術使いの武士にはじまって職人・火消(ひけし)・大道商人・やくざ、水商売の芸人や娼婦(しょうふ)や女将(おかみ)やいかさま師や神主・坊主など、あらゆるタイプの人物がいたが、麟太郎は子どものころからそれらの「人さまざま」をはだで感じて育った。

さらに加えて、彼は七歳のときに、十一代将軍の大御所(おおごしょ)樣といわれた家斉(いえなり)の目にとまり、初之丞君(はつのじょうぎみ)の学友として江戸城西の丸に上がって、感受性の鋭い少年期を過ごした経験をもっている。

大御所時代の江戸城の西の丸や大奥は、最高の文化的洗練をもった貴族的生活である。

そのことは、森鴎外(もりおうがい)の『渋江抽斎(しぶえちゅうさい)』のなかの日野屋の五百女の生活と教養に詳しく描写されている。

そういう貴族的生活圏にあって、少年麟太郎の目にしたものは、将軍である上様(うえさま)や老中や参政などの幕閣の大名たちにはじまって、その夫人である奥方や、そのお付きの側室・奥女中・お医師・坊主などの織りなす複雑な人間関係とその立居振舞であったであろう。

要するに、海舟は大江戸の生活文化の最高と最低とを見て知っていたのである。

彼はのちに十三代家定(いえさだ)未亡人の天璋院(てんしょういん)に信頼されて、その相談相手になった。

また家茂未亡人の静寛院宮(せいかんいんのみや皇妹和宮=かずのみや)の相談にものるが、少年期に見ていた大奥の女中たちの観察から、彼は女性心理をよく理解しており、女性を扱うことにじょうずであったのである。

総じて海舟はあらゆる階層の人間に接触して人間理解に深く、人間知をもち、人間通であったということができる。

3.4 異質な人間とのつきあい

日本人は二千年来この日本列島のなかに閉じこもって、衣・食・住の生活形式をほぼ共通に保ってきたうえ、日本語というひとつの共通語で相互の意志を交流させてきたため、同質的な共同社会をつくりあげて、同じ日本人同士の人間関係は非常にキメの細かい、繊細な感情生活に支えられることになった。

黙っていても気持ちの通う、以心伝心的な、腹芸というような伝達方法に慣れ、会話体の文章では、主語を欠落しても成り立つような同質性・均質性をつくりあげている。

その反面、異質な人間関係には拒絶反応を示し、外国人を「夷狄(いてき)」とか「毛唐(けとう)」とかいって毛ぎらいし、まともなつきあいができないような閉鎖的な心情をいだきがちである。

その点、海舟は日本人には珍しく、異質な人間とのつきあいを少しも億劫(おっくう)がらないところがある。

長崎海軍伝習所の最初から、オランダ人教官たちとうまくつきあえたのは、彼がオランダ語ができたからでもあろうが、性格的に人見知りしない、普遍人間的な洞察力があって、冷静に一定の距離を保って相手を理解し、交際するという能力をもっていたからであると思われる。

教官のペルス・ライケン中佐やカッティンディーケ中尉らがコカツさん、カツさん」と言って、なんでも問題がおきると彼のところに相談をもちこみ、そして互いの友情があとあとまでつづいて、手紙のやりとりをしたりするのも、日本人にまれな海舟の人間的包容力と幅の広さのゆえであろう。

『長崎海軍伝習所の日々』で、カッティンディーケは指揮官としての勝麟太郎を高く買っており、 |

長崎海軍伝習所跡 オランダ海軍伝習のため長崎西役所に開設された。

|

「艦長役の勝氏は、オランダ語をよく解し、性質も至って穏やかで、明朗で親切でもあったから、皆同氏に信頼を寄せていた。

それ故、どのような難問題でも、彼が中に入ってくれればオランダ人も納得した」(水田信利訳『長崎海軍伝習所の日々』) |

と言い、「外国人の扱い方がうまく、たいへん怜悧(れいり)である」と批評している。

咸臨丸でアメリカへ渡ったとき、同乗したアメリカ海軍大尉ジョン・マーサー・ブルックも、その『咸臨丸日記』に勝を以下のように評している。

「勝麟太郎は大変小柄であるがよく均整がとれ、たくましく身軽である。鋭い見透すような目、鉤鼻(かぎばな)、やや小さいあご、歯を合せたまま話す。彼はなかなか活動的である。

手すりの上に飛び上ったり、索具にのぼったりする。感じのよい顔立ちで、決して機嫌が悪いという事がない」 |

また明治になってから、静岡の学校に招かれて来たアメリカの学者クラーク博士も、海舟の人物にほれこんで、帰国してから英文で『海舟・勝安芳(かつあわ)』という小型本の伝記を出版している。 |

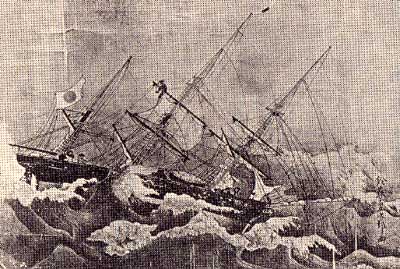

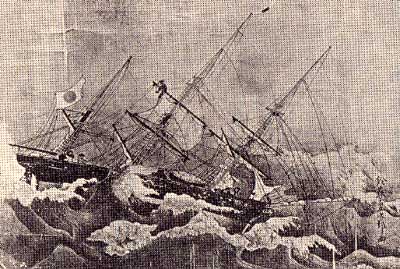

咸臨丸 万延元年、遣米使節とともに初めて太平洋を横断した。

鈴藤勇次郎画。

|

中国(清)の宰相李鴻章(りこうしょう)は海舟の著『外交余勢』に序文を寄せ、提督丁汝昌(ていじょしょう)は日本に来ると氷川の海舟邸を訪問して、交友を深め、また朝鮮の亡命政治家の金玉均(きんぎょくきん)や朴泳孝(ぼくえいこう)も、しばしば氷川邸や洗足軒(別荘)に訪ねてきて、詩文をつくり揮毫(きごう)したりして、海舟との交際を楽しんでいたのである。

海舟は、「日本人はスケールが小さい」と言う。日本の政治家のすることは「小人島の豆人形が動いているみたいだ」と酷評する。

「これに比べると中国人はスケールが大きい」と言う。

「ロシア人の遠大な計画とその根気のよさに注目せよ」と言う。

「総じて欧米人は根気強く、スケールが大きい」と言う。

「だから外国人とつきあうためには、こちらもよろしくスケールを大きくし、気が長くなければならない」と言うのである。

3.5 独立不羈(ふき=制律に従わない)・自助自立

前に述べたように、海舟はその少年時代、江戸城西の丸に上がり、一橋慶昌(よしまさ)の学友となった。

そのまま順調に進めば、彼はやがて一橋家の側用人(そばようにん)ともなり、立身出世の道が開けたかもしれない。

父の小吉はそのことを期待していたのに、好事魔(こうじま)多しで、若君の急死によって一転直下、麟太郎はお城を下がって、再び本所の陋屋(ろうおく=狭い家)に舞いもどらねばならなくなった。

「青雲を踏みはずした」と小吉も言い、麟太郎も思った。

この事件がきっかけとなったのであろう、少年時代から麟太郎は他人を頼ることをいっさいやめて、自助自立の生き方を貫くようになった。

独立独歩、他人の世話にならず、自力で運命を開拓していった。

辞書が必要なら自分で写す。読みたい兵書が他人の所有なら、毎晩八キロの夜道を歩いて写しに通う。

長州征伐の後始末の談判に広島に行くときも、護衛はつけず、単身敵地に飛び込んで話をつける。

慶応戊辰、江戸城明け渡しの談判も、じかに西郷南洲(なんしゅう=隆盛)ひとりを目がけてぶつかっていく。

このアンデパンダン(独立不羈)の精神は、個人意識の深さにも支えられ、一定の距離をおいて、人とつきあうという、一種の冷たさなもつ。

海舟は江戸い子で口が悪いだけでなく、人の顔を逆なでするようなことを言うが、それは甘えて近づこうとするなれなれしさをきらって水をかけるのである。

日本人は同質的すぎるので、やたらに甘えてベッタリになりがちで、肩を組み合っての集団づくり、仲間づくりのナアナア主義が好きだが、海舟はそういう「党派をつくるのは私ではないか」と言って集団主義をきらう。

一人一党、人それぞれ個性にしたがって生きるべきで、メダカのように群れたがるべきでないとする、洗練された都会人の近代意識が彼にはある。

依頼心(デペンデンス)をひどくきらう。

日本人の甘えは依頼心である。

そこで海舟のところへ甘えに行って断わられた人々は、海舟をそしり、ねたみ、憎み、悪口をたたくのである。

しかし、小さいときから貧乏で苦労してきた海舟は、他人の貧乏を見過ごしにできず、気前よく金をバラまくが、ただ口が悪い。

言いにくいことをポンポン言って、人が避けて通る忠告・忠言もあえて言う。人情豊かで、侠気(きょうき)あり、血も涙もあるが、それに甘えてより一歩近づこうとすると突っぱねる。

「自力でおやり」と言う。

つまり「君子ハ和シテ同ゼズ、小人ハ同ジテ和セズ」というが、海舟は独立した人格と人格との間の「和」を尊んだのであって、自分の足で立てないくせに集団によりかかる付和雷同をきらったのである。

「人を集めて党を作るのは、一つの私ではないかと、おれは早くより疑っているよ。

人は皆さまざまにその長ずるところ、信ずるところを行なえばよいのさ。

社会は大きいから、あらゆるものを包容して毫(ごう)も不都合はない」(『氷川清話』)

「鴨(かも)の足は短く、鶴(つる)の脛(すね)は長いけれども、皆それぞれ用があるのだ。

反対者には、どしどし反対させておくがよい。

わが行なうところが是(ぜ)であるなら、彼らもいつか悟るときがあるだろう。

窮屈逼塞(きゅうくつひっそく)は、天地の常道ではないよ」(同書) |

3.6 日本国内の和

しかし、政治家として海舟のつねに留意していたことは、日本国内の和を保つという点にあった。

国内でいくつかの勢力が分裂し、対立・競争を繰り返すことはやむをえない。

しかし、その抗争にケリがついたあと、敗者の側をそのままいつまでも放置して、彼らの心のなかにルサンチマン(怨恨=えんこん)の情を残しておいてはいけないというのが、彼の考え方であった。

なるべく早く手を打って、対立する両者の溝を埋め、心の傷をいやすようにして、国内の和を維持すべきであるという。

たとえば、明治十年(一八七七)の西南戦争の後始末として、彼がひそかに打った手は、西郷隆盛の遺児寅太郎(十七歳)を東京に呼んで、天皇のお思召(ぼしめし)としてお手許金(てもときん)のなかから留学費を出していただいて、ドイツの士官学校へ留学させるということである。

この宮廷工作のため、侍従の山岡鉄舟から有栖川宮威仁(ありすがわのみやたけひと)親王に説いて、親王から明治天皇に話してもらったのである。

この処置が公表されると、西郷家ならびに西郷さんにしたがって賊軍視されていた遺族たちは、はじめて青天白日を仰ぐ思いで、結局、西郷さんは悪くなかったのだ、ということになって、これまで肩身の狭い思いをし、また東京政府に怨恨(いこん)をいだいていた連中も、ようやくこだわりがとけて、西南戦争の後遺症もいやされることになる。

もうひとつの例は、明治三十一年三月二日に前将軍徳川慶喜(よしのぶ)が皇居に参内して、戊辰(ぼしん)以来はじめて天皇・皇后に拝謁し、談笑して、ここに皇室と徳川氏との和解が成立したという事件である。

そのようにことがらを運び、演出したのはやはり海舟で、このときも有栖川宮威仁親王をわずらわしたが、このことが公表されると、これまで朝敵視されて皇室や薩長を恨んでいた旧幕臣の士族たちも、前上様がまさに前将軍としての扱いをうけて公に日の目を見たことから、自分たちまで気持ちが緩和されて、旧幕臣の怨恨は消え、それだけ国内の和が回復される、と海舟は考えていたのである。

国内での諸勢力間の分裂・対立・抗争をそのままに放置しないで、必ず和解の道を開くというところに、海舟の人間関係論(ヒューマン・リレーション)のポイントがある。

4 他のために生きる――仕事への献身、公と私―― top

4.1 賄賂(わいろ)を断わる

弘化三年(一八四六)、二十四歳の海舟は二つ年上のお民(たみ)さんを妻にして赤坂田町に新世帯をもち、そこで蘭学塾をはじめたが、やがて鍛冶工(かじこう)を雇い、蘭書に基づいて設計した小銃の製作をするようになった。

各藩からの注文がくるのである。

現に唐津藩からは、野戦砲の注文があった。築地の川口の鋳物師で増田というのに下請けをやらせるのだが、鋳物師というのは狡猾(こうかつ)なのがいて、圧銅(あつどう)の量を目減りさせたり、填銅(しんどう)を使ったり、いわば手抜き仕事をする。

海舟はこれを見抜いてしまった。ところが十二斤の野戦砲ひとつつくるのに六百両かかるが、それに対し三百両の謝礼を監督指導の蘭学者がとるのが慣例になっていた。

その慣例を破って、賄賂を拒絶したのが海舟であった。

海舟は「賄賂なんかいらねえから、この分だけ圧銅の量を増やして、りっぱな仕事をしてはどうだ」と増田のおやじをさとしたという。

この事件が、当時世間に評判になり、それを小耳にはさんでえらく感心したのが大久保忠寛(ただひろ=一翁)である。

幕府目付で海防係の大久保が、その賄賂を断わったという小普請組の勝という男に会いたくなって、わざわざ訪ねてきたのである。

これが海舟の世に出るはじめで、ここから彼の出世の糸口が開かれる。

そのきっかけは、やはり「公私の区別」をはっきりさせるという海舟の論理が、同時に大久保忠寛も痛切に考えていたことであったからだろう。

私利私欲のために公のことがらをゆがめないという基本的なルールは、ごくあたりまえのことでありながら、いざとなると、なかなか守れないものである。

大久保忠寛のすすめもあったろう。

海舟は「海防意見書」を幕閣に出した。嘉永六年(一八五三)七月のことでペリー来航で日本国内が沸き立っているときである。

この意見書はさすがに洋式兵学の専門家でなければ書けない、具体的な戦略を盛り込んだ江戸湾防備策で、ここにすでに海軍建設の急務をうたっている。

この意見書が老中阿部伊勢守正弘に認められて、勝麟太郎は安政二年(一八五五)、下田取締手付に採用され、蕃書(ばんしょ=オランダ本)翻訳勤務を命じられ、さらに長崎海軍伝習を命じられ、小十人(こじゅうにん)組に番入りして、ようやく小普請(こぶしん)組から脱け出ることができた。

海舟三十三歳のときで、幕臣としては遅い出世である。

しかし、三十三歳まで無役で、自由に独学自習し、実力を蓄積しておいたのが、今後いよいよ発揮されるわけである。

4.2 統一国家への志向

足かけ五ヵ年の長崎滞在で海舟が学び取ったものは、海軍の技術だけでなく「近代国家の観念」ともよぶべきものを、外国人との接触のなかで自覚したことである。

カッテンディーケ中尉は『日本滞在記』で指摘しているが、日本の社会に「近代国家の観念」が欠如しているのは、救いがたい欠陥といわなければならない。

「一旦緩急の場合には、祖国防衛のために、力を合わせなければならぬという義務は、他国、少なくともヨーロッパでは、いや洋の東西を問わず、至る所の国々の住民に課せられるところであるが、どうも日本人には、その義務の観念が薄いようである」(『長崎海軍伝習所の日々』)

中尉が長崎の一商人にこう質問したことがある。

「長崎が外国から脅かされたら、あなたがたは町を防衛できるか」。

すると商人答えて、「それはわれわれの知ったことではない。それは幕府のやることなんだ」と。

こんな調子なら、オランダ軍艦の艦長が、士官一名に陸戦隊士四十五名も率いて上陸すれば、たちまち長崎の要所要所を占領することはたやすいことである、とカッティンディーケは観察しているのである。

また、薩摩藩などの西南雄藩と幕府との政治的対立の間隙につけこむことも十分可能である。

たとえば、天草には良好な港湾があり、かつ石炭も出るのであるから、この天草を占領して、根拠地とし、薩摩侯や肥前侯(鍋島氏)に呼びかけて彼らの独立を承認してやり、味方に引き入れることもできなくはないであろう、とさえ断言していたのである。

オランダの一海軍中尉でさえ、このように日本の国情を観察していたのであるから、露・英・仏・米など大国の外交官が、さらに詳しい情報に基づいて日本の動きを注視していたろうことは察するにかたくない。

海舟自身、ロシアの軍艦が対馬の尾崎浦に来て、上陸して兵舎を建て、住み込んで動こうとしなかった事件を『氷川清話』で語っている。

このときは、海舟が長崎にいた英国公使から北京駐在の英国公使に頼んで、そこの露国公使にかけあってもらって撤退させたという。

このような事件は長崎にいる間にいくつかあり、この事件についての外国公使や武官たちの批評を耳にしている間に、海舟の明敏な頭脳には、西欧先進国の近代国家のあり方が、かなり鮮明に浮かび上がってきたにちがいない。

その国家観念に照らしてみて、幕末のわが国の分裂・無防備・無統制状態というものは、お話のほかだということになる。

当時の日本人にとって、「お国」とは各藩のことを意味し、薩摩藩士にとっては薩摩が「国家」であり、日本は「天下」という漠然(ばくぜん)たる存在にすぎなかった。

「鎖国だ、攘夷(じょうい)だ、開国だ」と言って騒ぐけれど、テンデンバラバラで、まず国論を統一し、国家意志を表現するということのたいせつさに気づいているものがいない。

4.3 公と私

江戸(徳川)時代を通じて、幕府のことを「公儀(こうぎ)」とか「大公儀(おおこうぎ)」とよんでいた。

幕府は国内の各藩に対して日本の政府であり、公であった。

しかし、それも鎖国時代の諸外国との交渉のないときはそれですんでいた。

しかしペリー来航以来、諸外国との通商航海条約を結んで日本を代表する段になると、江戸幕府の都合だけで行動することは「私」であって「公」ではない、というのが、大久保忠寛(ただひろ)や海舟(かいしゅう)の考え方であった。

真に「公」であるためには、幕府の立場だけでなく、京都の朝廷や諸藩の立場をもあわせて考慮し、日本全体の利益を代表するのでなければならない。

薩摩藩や長州藩も自分たちの立場を優先的に考えて行動するから、そこに「薩藩の私」「長藩の私」が目だつ。

しかし、なによりも幕府は率先して「幕私」を捨てて、公につくという手本を示さなければならない。

そのためには「大政奉還」ということも、幕府は機をみて断行しなければならない。

徳川氏は、大政奉還して一大名にみずから格下げすべきだ、という考えを最初に言い出したのは、大久保忠寛であり、それを発言したために、彼はまもなく左遷され、閉門謹慎を命じられたことがあったくらいである。

4.4 公共の政(まつりごと)

日本が近代的な統一国家になるためには、「列候会盟――大政奉還――公儀政体」という路線を採択しなければならない、という考えを理解できるのは開明派・進歩派の人々である。

これはどうしても蘭学その他の西洋学を学び、外国人に接触し、あるいはオランダ・アメリカ・イギリス・ロシア・上海などに出かけたことのある人々に多いわけである。

海舟や榎本釜次郎(かまじろう=武揚)・高杉晋作・五代才助(ごだいさいすけ)らはそれである。

ところが横井小楠(よこいしょうなん)という人は、一種の哲学者でおそろしく頭がよい。

自分ではオランダ語も英語もできず、外国の土を踏んだこともないけれども、海舟から咸臨丸の渡米話を聞いて、一を聞いて十を知るで、たちまちアメリカの政治・社会のあり方を理解してしまった。

小楠は儒学者で儒教の「天の思想」に詳しいから、その「天」の考え方で、アメリカの共和政治を解釈し、わが国の今後は「公共の政(まつりごと)」でなければならず、海軍は幕府専属の海軍だの薩藩(さっぱん)の海軍でなく、「一大共有の海局」でなければならないと説いたのである。

この小楠の思想に共鳴したのが、越前侯松平春嶽(しゅんがく)・海舟・大久保忠寛・坂本龍馬たちである。

文久二年(一八六二)、海舟は四十歳で軍艦奉行並(ぶぎょうなみ)に抜擢された。

幕閣行政部門の高級官僚として頭角を現わしたはじめである。

職務手当千俵、父の時代には勝家はたったの四十俵であったことを思えば、たいした出世といわなくてはならない。

このときから海舟は日記をつけはじめて、ほとんど一日も欠かすことなく、死ぬ前年の明治三十一年(一八九八)末にまで及んでいる。

おそらく役目の重要さの自覚から、公事を細大もらさず書き留め、自己の責任を明らかにしようとしたのであろう。

この『海舟日記』によれば、海舟の公務生活はエゴイズム(私)との闘いの連続であるといっていい。

第一は幕府役人のエゴ(私)との闘いである。それは幕府の老中(ろうじゅう)や若年寄(わかとしより)たちにはじまって下々の小役人に至るまで、みな因循姑息(いんじゅんこそく)、長い間の慣例を後生大事に守って、そこから一歩も出ようとしない。

改革や新奇なことをきらうのは、事なかれ主義であると同時に、自分たちの身びいきで、既得権を少しでも犯されまいとするからである。

他方には血筋・家柄・地位・肩書を尊ぶ発想法が強く、いわゆる権威主義のために、能力・人格に優れた、しかし身分の低い新人を無視して認めようとしない、なにごとも幕府中心主義で、諸藩を見くだし、手段にしようとする。

海舟は幕臣でありながら、こうした幕府内部の「私」をたたきつぶそうとして、激越な調子で論争し、公私の別を明らかにしていこうとする。

いわば体制内の反体制派で、それだけに勝麟太郎といえば、とかく誤解され、きらわれ、憎まれていたのである。

ときには御役御免となり、謹慎仰せつけられ、閉門同様になって一年半近くも自宅にひきこもっていなければならないことがあった。

切腹までいかずにすんだのが、もっけの幸いというものである。

文久三年四月、海舟は神戸に軍艦操練所を設けることを将軍徳川家茂(いえもち)から許された。

これはかねてから海舟の持論であるアジア政策の一環で、欧米列強のアジア侵略に対抗するためには、日本・朝鮮・中国の三国が連帯(合従連衡=がっしょうれんこう)して、力を合わせてこれにあたらなければならない。

それには、神戸と対馬(つしま)と朝鮮と中国とに海軍の根拠地を置いて、欧米の海軍力に対抗しなければならない、という雄大な構想なのである。

神戸はその端緒にすぎない。

そして同時に勝(かつ)の私塾(しじゅく)としての海軍塾も併設して、坂本龍馬を塾頭に以東祐亨(いとうゆうこう)・陸奥宗光(むつむねみつ)などの英才を塾生においたのであった。

この海軍塾のねらいは、「能力ある人材をあらゆる階層から発掘する」ということ、「挙国一致の世論の形成」ということにあった。

国内でやれ攘夷だ、開国だ、勤王だ、佐幕だと分裂して、同じ日本人同士で殺しあい、傷つけあっている愚をやめよう。

内ゲバのおこるのは、みなその「規模狭小」だからで、見方が狭く、考え方が一面的なのだ。

もっと視野を拡大して、朝鮮・上海・天津まで船で見させるがよい。

海洋民族としての日本人の国家的自覚が行き渡れば、挙国一致の世論も生まれ、合議制による政治形式もつくれるだろう、という海舟の見通しであった。

これを「一大共有の海局」というのは、幕府も諸藩も朝廷もない。対立や分裂のなかに最大公約数を発見し、その公約数的なものを育てていこうとするのである。

門地(血筋・家柄・身分)に拘泥(こうでい)せず、人材であれば饅頭(まんじゅう)屋でもよし、百姓でも漁師でもかまわぬ。

海舟は幕府の役人のなかに、地位・肩書だけあって能力のともなわぬ、腐った、くずのような人間をさんざんみてきたのだ。

こうした海舟の構想を受け継いで発展させたのが坂本龍馬である。薩長連合・列侯会盟・大政奉還という路線を、幕臣である海舟が自分の手で実現できなかったものを、浪人という自由な立場にあった弟子の坂本に託して、その実現にもっていくことに成功した。

しかしその成功は、逆に江戸幕府の崩壊をもたらす。

海舟は、まさにその幕府の清算人として、徳川終戦処理内閣の臨時総理格として、献身的に最後のご奉公をしなければならない。

4.5 江戸無血開城

慶応三年(一八六七)秋、徳川慶喜(よしのぶ)は大政奉還をした。

海舟や大久保忠寛(ただひろ)や松平春嶽(しゅんがく)らが、あれほど願ってきたことが、ようやく実現した。

しかし、その後始末が問題である。慶喜は大政奉還はしても、依然として徳川家が四百万石の実力をもって、主導権を握り、各藩をリードしつつ郡県制に移行しようと構想している。

他方、岩倉具視(いわくらともみ)や西郷・大久保らの討幕派は、徳川氏の領地を召し上げ、その官位を辞退させ、公卿(くぎょう)や薩長の手に主導権を握ろうと主張している。

海舟からみればどちらにもまだ「私」がある。公平無私というところに至っていない。

この両者の主導権争い、エゴとエゴとのぶつかりあいが、鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いとなって勃発(ぼっぱつ)した。

そして慶喜は一敗地にまみれて、ほうほうの態(てい)で江戸に逃げ帰った。

しかもぐあいの悪いことに、慶喜は京都に向かって兵を進めたために、「朝敵・逆賊」のレッテルをはられてしまったのである。

薩長はいまや官軍と称し、天皇をかついで、錦の御旗をひるがえし、大義名分を唱えて、徳川氏を滅ぼし、慶喜の首をとるために、東海道その他から江戸を包囲攻撃しようと攻め上ってくる。

これに対して江戸城内の議論は、タカ派とハト派に分かれて争っていた。

タカ派は「徹底抗戦派で薩長を迎え撃って一泡吹かせてやろう、談判はそれからでよい」と言う。

ハト派は「この際恭順謹慎して、江戸城も明け渡そう、武器も渡そう、徳川氏の家名と慶喜の生命は守ろう」という和平路線である。

前者は小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)・榎本武揚・大鳥圭介・永井尚志(ながいなおむね)らの主張で、後者は勝安房守・大久保越中守らの主張。

こうなると、当然タカ派のほうが勇ましくかっこうよいし、ハト派は臆病者、意気地なし、腰抜け、三河武士の風上にもおけぬやつら、と軽蔑されるのであった。

特に勝は、前から薩長に知人が多いために疑われ、薩長の味方をするやつ、薩長の回しもの、薩長のイヌ、徳川を敵に売る裏切りものといわれ、だれも彼を理解しようとせず、四面楚歌(そか)、悪評のただなかに孤立していた。

外に出れば、勝を獅子(しし)身中の虫として、暗殺しようとねらう連中がウロウロしているし、家へ帰れば、妻や子までが彼に反対であった。

海舟は孤独に耐えて、徳川の「私」と、薩長の「私」とをともに捨てさせ、新しい統一国家づくりの方向に世の中をひきずっていこうと全力をあげていた。

当時の『海舟日記』に、

「中んづく二月十日頃迄は多事にして、帰宅夜半に及び、また徹夜もしばしばなり。

その中、来人の多き、日夜四、五十名に下らず。

大抵、わが心裡を疑ひ、殺気を帯ぶるの徒なり。

半睡半覚、そぞろに筆にまかせて筆記す。若し暗殺せられて後、人間に示さば、欺かざるの心を知って、非命の死を憐察せよ。」と言っている。

4.6 西郷隆盛との談判

慶喜の心が恭順に傾き、江戸城を出て上野大慈院(だいじいん)の一室にひきこもって謹慎することになったのは、慶応四年(一八六八)二月十二日である。

ハト派の勝が陸軍総裁、大久保忠寛が会計総裁に任命されて幕府側の実権を握る。

兵馬の権を握った海舟が最初にした仕事は、これまで幕府に肩入れして協力的であったフランス公使レオン・ロッシュやその陸軍教官シャノワンに会って、従来の契約を解除し、協力を辞退するということであった。

こうしてまずフランスの援助を絶ち、フランスを中立の立場に退かせておいて、次に従来薩摩藩を支持してきた英国の公使パークスに働きかけて、薩藩と英国との協力関係を弱め、むしろ徳川方に有利に動くよう工作することであった。

この海舟の作戦は効を奏して、パークスの発言はやがて薩長軍の江戸城進撃に「待った」をかけるのである。

三月九日、山岡鉄太郎が駿府(静岡市)で西郷隆盛に会見して、和解の条件七項目を確認して海舟のところへ持ち帰った。

しかし三月十五日が、官軍の江戸城総攻撃の予定日であることは依然として既定のこととして、続々と官軍は江戸の周辺に迫ってくる。

海舟は江戸城総攻撃の直前まで、満を持して動かない。

その間に、もし西郷との談判が決裂して、いよいよ戦争となったときを予想して、次の三段階の準備をしている。

第一は、いよいよのときは、慶喜を英国に亡命させる用意である。

そのためにパークスを通じて亡命受け入れの了解をとりつけ、横浜に来ている英軍艦アイロンシック号の船長キップルに会って、その船を品川に回航させ、出帆を延期して待機してもらうのである。

第二は、焦土戦術で、江戸を焼き払ってしまう策である。

これは、ナポレオンに侵攻されたロシアが、モスクワを焦土と化して敵を苦しめたのに学んだのである。

その準備として海舟は、あらかじめ城下の火消組の親分、鳶職(とびしょく)、魚市場・青物市場の兄いたち、博徒・無頼の衆にまで呼びかけて、おもだったもの三十五、六名を組織して、合図があったらただちに火をつけ、同時に錦切れ(官兵)とみたら斬りつける、というゲリラ戦術を用意する。

第三には、江戸城にいる静寛院宮(せいかんいんのみや=皇妹和宮(かずのみや))・天璋院(てんしょういん=家定(いえさだ)未亡人)はじめ奥女中たち、および江戸の婦人・子どもたちの生命を助けるために、房総の舟をチャーターして、隅田川の川口に集結させ、いざとなったら千葉の海岸、木更津あたりに疎開させる用意をしておくのである。

これだけの用意をしたうえで、いよいよ三月十三日、西郷との第一回の会見が、高輪の薩摩藩邸で行なわれた。

しかしこの日は、海舟はただ皇妹和宮の生命の安全の保障についてだけ話して、すぐ引き揚げた。

というのは、海舟の見積もりでは、この日に官軍の参謀木梨精一郎(きなしせいいちろう)が、横浜でパークスに会見して、その結果の報告をもって西郷のところに帰ってくるはずだからである。

はたして木梨精一郎のもたらした英公使パークスの意見は、西郷を驚かせ、困惑させた。

なぜなら、パークスは江戸の戦争に反対しているという。

理由は、江戸で戦争がおこれば、当然その戦火は横浜に波及する。

横浜にはすでに各国公使館・領事館があり、各国の商社も店を並べ、それら在留外人の家族もおおぜい居留地で生活している。 |

江戸開城談判 海舟が政治生命を賭けて西郷と談判した劇的場面。

結城素明画。

|

それら外国人の生命財産の安全のためにも、戦争に反対であるという。

次に、恭順を示している慶喜を殺すことは、人道上からも国際公法上からも認められない。

もし慶喜が政治亡命を望むなら、英国としてはこれを受け入れるつもりである、という。

これまで同様、英国は薩摩の味方であると思っていたのに、西郷にとって意外な結果となった。

これでは十五日の総攻撃はむずかしくなった。

三月十四日、海舟は再びなに食わぬ顔で、田町の薩藩の倉屋敷で西郷と二回めの会見をした。

西郷もパークスのことはおくびにも出さずに応待したが、すでに海舟のほうが優勢勝ちである。

山岡が駿府から持ち帰った七ヵ条の条件は、ここで改訂されて、ずっと徳川方に有利になった。

まず慶喜は水戸藩へ預けることとなり、屈辱的なものでなくなった。

次に江戸城明け渡しも兵器・軍艦の引き継ぎも、徳川方の自主性を重んじ、手続き上の形式だけにとどめることになる。

そして、徳川藩を再建できるよう、幕臣の生活権を確保できるような了解条項もあり、戦争責任者の処刑もしない見込みである。

要するに、西郷らが最初に考えていた無条件降伏は条件つきに変わり、慶喜の首をとり、徳川をつぶすという原案は消えてしまったのであり、いわば西郷と勝の相撲は土俵際でウッチャられたようなものである。

のちに、ある人が勝海舟に、

「談判破裂の場合を予想して打った三つの手(慶喜亡命、焦土戦術、房総疎開案)は無駄であったし、そのために大金をバラまいて損をしたね」と言ったとき、海舟は答えて、

「予も亦(また)甚(はなはだ)だ愚拙を知る。然(しか)りといへども、若(も)しかくの如(ごと)くならざりせば、十三、十四両日の談、予が精神をして活発ならしめず、又貫徹せざるものあり」と答えた。

つまり、外交談判というものは気迫がだいじなので、もし話が破れたら次に打つ手がある、という自信がなければ、相手を圧倒して、こちらの言い分を貫徹させることはできないのだ。 |

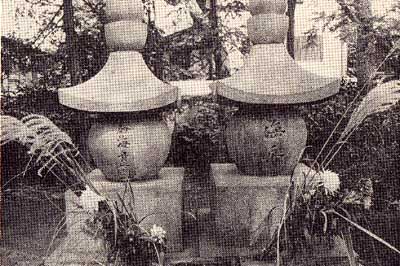

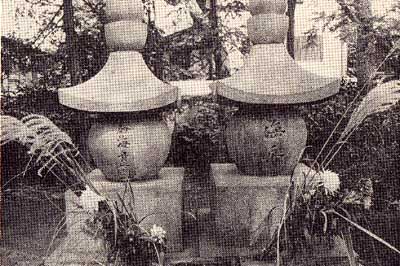

勝海舟夫妻の墓 海舟は明治32年、脳卒中で没した。

享年77歳。東京洗足池畔

|

だからけっして三つの手を打ったことは無駄でなかった、と海舟は考えているのである。

この西郷との談判こそは、海舟の一世一代の大芝居ともいうべきもので、幕末政治家としての大きな功績であり、それだけにこの仕事に賭けた海舟の情熱と献身とは比類のないものであった。

5 永遠の命に生きる――趣味・学芸・道・天―― top

5.1 趣味と人格

「あなたの趣味はなんですか」と問うことは、とりもなおさず、相手の人格を問うことなのである。

趣味は、その人の人格の中枢にかかわることがらである。仕事はもちろんたいせつである。

人間生きていくのに、仕事をすることは収入源であり、生活を支えるものであるけれども、仕事が人生のすべてではない。

仕事によってその人の人格のすべてを表現しつくすことはできない。

むしろ趣味を通じてこそ、その人の人格がにじみ出るものである。

海舟が政治的人間である、と規定することはまちがいではない。

確かに彼自身「オレは五十年、政治でメシを食ってきた男だ」と言っている。

しかし、海舟が政治的人間をこえたところのものであることを忘れては、海舟を十分に理解したことにはならないであろう。

海舟はしばしば西郷南洲を絶賛して、「南洲は高士だものを」と言っている。

すなわち西郷は単なる政治家や軍人や革命家にとどまるものでなく、それらをこえた「高雅なもの」を含んだ、一種の東洋的哲人であり、世俗を超越した高踏な、達人なのである、という意味である。

薩摩琵琶歌(びわうた)「城山」の書き出しに、「それ達人は大観す」とうたっているが、海舟の理想は、政治家とか政治的人間などという俗なるものにあるのではなく、むしろ「達人大観」というところにあったであろう。

西郷が高士であると同様に、彼自身も高士でありたいと願い、達人でありたいと考えていたであろう。

また事実、海舟晩年の二十余年の生活をみると、政治という俗な世界から距離をおいて、なるべく風流(ふうりゅう)に遊び、風雅の世界に身をおくことにつとめていたようである。 |

海舟が晩年過ごした氷川邸の大銀杏

東京赤坂の氷川小学校校内。

|

「人生は短く芸術は長し」とローマ人は言うが、芸術という芸の世界は、個々の短い人生をこえて、永遠の命を付与するものである。

海舟は、俗の俗なる政治ですらも、それが自然に、わざとらしくなく、人に気づかれずに行なわれるようになることを願い、政治的営為を一個の芸術品のように創造できたらよいが、と考えていたようである。

明治時代の三十年間、彼は氷川(ひかわ)邸に隠棲(いんせい)して、高踏的な姿勢をとり、政治的なことはなにもしていないようにみえながら、じつは徳川家の名誉回復・復権運動を人知れず気長に試みていた。

明治三十一年(一八九八)三月二日に、前将軍慶喜が皇居に参内して、皇室と徳川氏との和解が成立したとき、彼は『日記』に、「わが苦心三十年、少しく貫く所あるか」と書き込んでいる。

彼の没後、明治三十五年には徳川慶喜は公爵を授けられ、十六代家達(いえさと)も公爵・貴族院議長の椅子につくようになった。

さらに後年、慶喜の孫娘の徳川喜久子(きくこ)は高松宮妃(たかまつのみやひ)となり、会津藩主松平家の一門から秩父宮妃(ちちぶのみやひ)勢津子(せつこ)を出すようになる。

こうしたことは、幕末の大政奉還の時点で、徳川氏が依然として諸大名の筆頭に座して、リーダーシップをとりたいと望んでいたことが、その当時には失敗して行なわれなかったにせよ、五十年たってみれば、徳川家の門葉は日本社会の貴族の筆頭として、名誉ある地位を確保していることになり、明治戊辰の当時、西郷や大久保が考えていた、慶喜の首根っこを引っこ抜き、徳川の家名は断絶させる、という計画はまったく裏腹になってしまったことになる。

しかもこのような変化が、だれも気がつかないうちに、自然に、ごくあたりまえのことのようにして行なわれていったというところに、その仕掛人としての海舟の芸術的手腕というものがあったとみなければならない。

彼にあっては政治すらもが芸術化され、趣味化されていたのである。

俗事を昇華させて風流な趣味とするためには、もちろん風流の何者たるかを、風雅の世界としての書・画・詩・歌・焼物などにも通じていなければならない。

海舟は実に、書家であり漢詩人であり、俳句・和歌もつくり、陶器も焼き、茶を楽しみ、洗足(せんぞく)池畔の別荘「洗足軒」では、観桜・観楓・観月の宴を開き、知友を集めて席画を喜んだのである。

5.2 海舟の書

海舟の伯父にあたる男谷(おだに)彦四郎思孝は勘定方(かんじょうかた)の幕吏であったが、同時に燕斎(えんさい)と号して書家でもあった。

少年時代、この伯父に書を習ったというが、むしろ海舟の書は自己流に近い。

しかし「幕末の三舟」といって、山岡鉄舟・高橋泥舟(でいしゅう)と並び称せられるが、この三人に共通な点は、三人とも剣術・槍術の達人で、その懸腕直筆の手法は、普通の書家の宇と違って、筆勢の鋭く、その人柄の流露するリズム感に特色がある。

ある骨董屋(こっとうや)の言によると、おそらく鉄舟の書は二十万点、海舟は五万点、泥舟(でいしゅう)はいちばん少ないと推定されているそうである。

しかしそれらも関東大震災や第二次世界大戦の戦火で、半減しているのでないか、ともいわれる。

海舟は、明治時代になって旧幕臣の没落して貧窮に苦しむ人々に、よく金を融通した。

しかし、相手によっては、金のかわりに即席に書を書いて与えた。

それでいまでもあちこちに海舟の書はちらばっているのである。

しかし海舟の書は非常に読みにくいことに定評がある。 |

海舟自画賛 参議に列せられた頃のもの

|

5.3 漢詩・和歌・俳句

「詩は壮年の時に、杉浦梅潭(ばいたん)に習い、歌は、松平上総守(かずさのかみ)に習」つたと『氷川清話(ひかわせいわ)』で述べている。

また「俳諧(はいかい)といえば、其角堂(きかくどう)や夜雪庵(やせつあん)などが、おれの所へ来るから、おれもちょっとやってみる気になり、幾つも作った」と言っている。しかしまた、

「おれは、一体文学が大嫌いだ。詩でも、歌でも、発句でも、皆でたらめだ。何一つ修業したことはない。

学問とて何もしない。ただあの四、五年間、塀居(へいきょ)を命ぜられたおかげで、少々の学問ができた。

『源氏物語』や、いろいろの和文も、このときに読んだ。

漢学も、このときにした。とうとう『二十一史』も読み通したよ。

しかしほんの独学で、始終『康煕(こうき)字典』と首っ引きでしたのだから、読みあやまってるかもしれないよ。

音などは偏(へん)や旁(つくり)を見て、よいかげんにやっつけるのだからのう」(『氷川清話』)

と告白している。また『海舟座談(ざだん)』では、

「若い時は、本が嫌いで、手紙でも書きはしなかった。元、剣術遣(つかい)の方だからネ。

四年ほど押込められてる時に、暇で仕様がないから、読み出したのサ。

朝は西洋サ、昼は漢書、夜は日本の雑書で、大抵読んだよ」

というわけで、海舟は暇があればじっとしてボンヤリしていることができない。

なにかしらやっている。

それで長編の漢詩もでき、随筆も生まれる。

『海舟漢詩集』『海舟和歌草稿』『海舟詠草』『海舟歌集』など、そうしてできたのである。

画も描いている。自画像を描いたものが二幅ある。

また戯画もあり、咸臨丸の船の絵や碇(いかり)の絵に漢詩を書き込んだのもある。

海舟は幕府時代の史料が失われるのを心配して、明治二十年代にいくつかの史書の編纂(へんさん)をしている。

『海軍歴史』『陸軍歴史』『開国起原』『吹塵録(すいじんろく)』『吹塵余録』がそうで、これらは海軍省・陸軍省・宮内省・大蔵省から金を出させて編集費にあて、その金は旧幕臣の編集委員たちの小遣い銭になるようにバラまいたのである。

「主義だの、道だのといって、只こればかりだときめることは私はごく嫌いです。

道とっても大道もあり小道もあり、上には上があります。

その一をとって他を排斥するということは不断から決してしません。……

研究というものは、死んで初めて止むもので、それまでは苦学です。

一日でも止めるということはありません」(『海舟座談(ざだん)』)

参考図書

top

勝部真長編『氷川清話』角川文庫(昭和四十七年)

勝部真長編『夢酔独言』角川文庫(昭和四十九年)

勝部真長編『海舟日記』四冊 勁草書房(昭和四十七〜八年)

勝部真長著『海舟覚え書』エルム社(昭和四十九年)

勝部真長編 歴史手帖別冊「勝海舟」名著出版社(昭和四十九年)

巌本善治編『海舟座談』岩波文庫(昭和三年)

勝海舟略年譜 top

文政六年(1823)

天保九年(1838)

弘化元年(1844)

嘉永元年(1848)

嘉永三年(1850)

安政二年(1855)

安政三年(1856)

安政五年(1858)

万延元年(1860)

文久二年(1862)

文久三年(1863)

元治元年(1864)

慶応二年(1866)

明治元年(1868)

明治五年(1872)

明治六年(1873)

明治二十年(1887)

明治三二年(1899) |

一歳

十六歳

二十二歳

二十六歳

二十八歳

三十三歳

三十四歳

三十六歳

三十八歳

四十歳

四十一歳

四十二歳

四十四歳

四十六歳

五十歳

五十一歳

六十五歳

七十七歳 |

江戸本所亀沢町に幕臣勝小吉・のぶの長男として誕生。麟太郎と名づけられる。

家を継ぐ。島田虎之助塾にはいり、剣術に専念。

佐久間象山を知る。二見旧知のごとし」という。

蘭和辞典『ヅーフ・ハルマ』(五十八巻)を一年がかりで二部写す。

私塾を開き、蘭学と西洋兵学の講義をはじめる。

蕃書翻訳掛となる。長崎伝習を命じられる。

講武所の砲術師範役を命じられる。

軍艦で九州を巡航、鹿児島で島津斉彬に謁見する。

咸臨丸艦長としてアメリカに向かう。

軍艦奉行並となる。

将軍家茂の内海巡覧にしたがい、摂州‘神戸村に軍艦操練所設立の許可を得る。

軍艦奉行となり、安房守(あわのかみ)を称す。西郷隆盛に会う。同年罷免。

軍艦奉行の再勤を命じられ上阪。長州へ密使として行く。

海軍奉行・陸軍総裁。江戸三田の薩摩藩邸で西郷と会談し、江戸城無血開城に尽力。

海軍大輔となる。従四位に叙せられる。赤坂氷川町に住む。

内命により鹿児島に赴く。参議兼海軍卿に任じられる。

伯爵を授けられ、翌年枢密顧問官となり、憲法制定にあずかる。

一月二十一日、脳溢血のため没す。正二位。勅語を賜う。 |

top

****************************************

|