|

****************************************

Index 勝海舟 坂本龍馬 高杉晋作 近藤勇 榎本武揚 徳川慶喜

坂本龍馬 三好徹著

1 志士の時代

1.1 志士と剣術

1.2 生家坂本家

1.3 河田小龍との出会い

1.4 土佐勤王党結成

1.5 龍馬脱藩す

1.6 勝麟太郎との出会い

1.7 海軍操練所 |

2 薩長連合

2.1「社中」創設と龍馬の現実感覚

2.2 薩長間の奔走

2.3 西郷・木戸会談

2.4 寺田屋の遭難

2.5 第二次長州征伐

2.6 海援隊の誕生

参考図書 坂本龍馬略年表 |

3 「船中八策」とその死

3.1 「船中八策」と龍馬のビジョン

3.2 大政奉還の建白

3.3 夢は世界の海援隊

3.4 龍馬暗殺

4 龍馬の評価と暗殺異聞

4.1 龍馬の人物評

4.2 その果たした役割

4.3 龍馬暗殺の謎 |

三好徹(みよしとおる)作家。一九三一年(昭和六)東京に生まれる。

旧制横浜高商卒業。『聖少女』で第五十八回直木賞受賞。

著書『光と影』『風塵地帯』『ゲバラ伝』『燃える大地』ほか。 |

1 志士の時代 top

1.1 志士と剣術

幕末に活躍した志士には、二通りのタイプがあった。藩体制をバックにしたものと、藩から離れて独立行動をとったものとである。

前者は、西郷(隆盛)・大久保(利通=としみち)・木戸孝允(桂小五郎)らであり、後者の代表が坂本龍馬であった。

体制型と非体制型というふうに分けて考えてもよい。

体制型は、藩の実力を背景としているだけに、現実政治のうえに大きな力をもつことができたが、非体制型は、どうしても個人的な働きに限られるため、テロ行為などでははでな活躍をしたが、歴史の流れという観点からすると、概して物たりない。また、現実政治に参画していないために、視野も狭かった。

坂本龍馬は、そうした非体制型の志士のなかにあっては、巨視的な展望をもっていた唯一の例外であった。

唯一というのが言いすぎなら、最大のといいかえてもよい。

しかし、龍馬がはじめからスケールの大きな志士だったわけではなかった。

むしろ、単純素朴な尊王攘夷派のひとりだった。

志士の多くに共通する点は、剣技に秀でていたことだった。

志士活動には危険がともなう以上、それは当然といってもいいが、ことに非体制型は、藩のバックがないために、自分で身を守るしかなく、剣技に未熟なものは中途で倒れざるをえない。

また、志士は年齢的にも、二十代をその活動期の出発にしている。その年代の若者たちの間にあって、武士の表芸である剣技に秀でていることは、頭領たるもののひとつの資格であった。

見方によっては、剣客志望の若者の中で、政治意識に敏感なものが志士になったともいえる。

幕末期の剣術道場は、志士の卵によって成立していた感じさえあるのだ。

龍馬もまた、優れた剣技の持ち主だった。

千葉周作の弟定吉の道場で、塾頭までつとめている。 |

坂本龍馬 慶応2年、長崎で撮影したといわれる写真。

|

彼が干葉道場にはいったのは、嘉永六年(一八五三)三月であった。龍馬十九歳のときである。

龍馬は十四歳ごろから、土佐(高知県)の日根野(ひねの)道場で学んでいたが、剣技者としての完成を目指すためには、どうしても江戸での錬磨(れんま)を必要とした。

もっとも、これはだれにでもかなえられることではなかった。

坂本家に、龍馬を江戸へ送るだけの資力があったからできたことである。

|

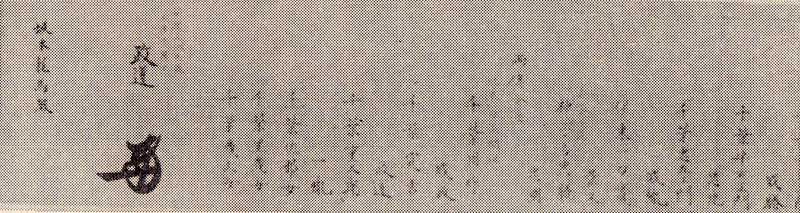

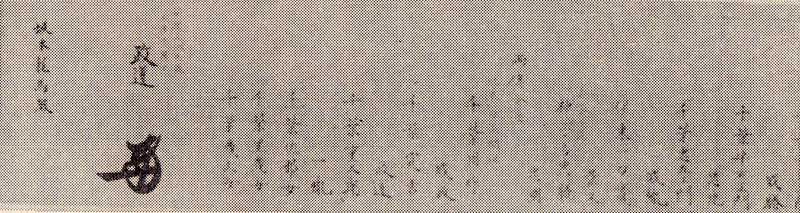

坂本釐馬の北辰一刀流免許皆伝書 安政5年、千葉周作の弟定吉(政道)からうけたもの。龍馬24歳のとき。

|

1.2 生家坂本家

坂本家は代々、土佐の郷士(ごうし)であった。

伝えられるところによると、明智光秀(あけちみつひで)の家臣だった人物が土佐へ流れつき、長岡郡の才谷(さいたに)という小村に土地を見つけて土着したという。

その後、農業だけではなく、酒造にも進出して成功し、龍馬の生まれる七十年ほどまえ郷士の身分を得た。

龍馬は、五人兄弟の末っ子として生まれた。男・女・女・女・男の順で、長兄の権平(ごんぺい)が家を継いだ。

三人の姉のうち、一番末の乙女(おとめ)は男まさりのしっかりした娘で、龍馬はこの姉からずいぷんと影響をうけている。

子どものころの龍馬は、わりあいと泣虫のぼんぽんだったが、乙女は、龍馬が近所の子どもに泣かされて帰ってくると、かわって飛び出して行ったという。

のちに、志士となってからの龍馬は、乙女に多くの手紙を書いているが、情愛のこもった文章で、かつまた、龍馬の活躍ぶりを解明する重要な手がかりでもある。

坂本家は身分は郷士でも、その財力はとびぬけていた。 |

坂本龍馬の生家 酒造業と質屋を営んでいたという。

明治末年ごろの撮影。

|

高知もしくはその近在における郷士の数は、八十二家だったが、坂本家は三番めだったという。

所有地から産出する産米は、百六十一石余だった。つまり、百六十石どりの武士に匹敵する財力をもっていたわけであり、これに酒造における収入を加えれば、土佐でも指折りの資産家でもあった。

身軽な末っ子である龍馬を、江戸に遊学させることくらいはいとも容易だったわけである。

龍馬が江戸へ出てまもなく、アメリカのペリー提督が来航した。これが当時にあっては、どれほどの大事件であったかはここに説明するまでもない。

ベリーは、鎖国の夢に眠っていた日本人を揺り起こした。

なによりも、黒船によって象徴される圧倒的な軍事力が、日本人を驚かした。

幕府は、海防の強化に乗り出し、江戸湾に台場をつくった。

土佐藩はこのうち品川の浜川(はまかわ)を割り当てられ、藩邸に起居していた龍馬も、「雑兵(ぞうひょう)」のひとりとして駆り出された。

このころ、彼が郷里の父八平あてに書いた手紙には、「外国船が来ているので、戦争になるかもしれない。そのときは外国人の首を打ち落としてみせます」といったようなことが書いてある。

つまり龍馬は、まだ単純な剣客(けんかく)志望の若者だったことを、この手紙は示している。

龍馬の剣術修行は、安政元年(一八五四)の土佐の大地震の際中断しているが、それを別とすれば、同五年九月に高知に帰るまでつづけられた。

この間、幕府はアメリカと和親条約を結び、それをめぐって国内は、攘夷(じょうい)論と開国論に分裂した。 |

坂本家の本家

才谷屋の看板

|

1.3 河田小龍(かわだしょうりゅう)との出会い

龍馬は、台場に駆り出された体験もあって、他の大半のものと同様に、攘夷論者であった。

それが変わったのは、土佐に帰ったのち、河田小龍に会ってからである。

河田は画家だったが、藩から派遣されて、薩摩藩の洋式兵器の製造を視察に行ったことがあった。

河田はその体験、さらには有名なジョン(中浜)万次郎から聞いた知識をもとに、単純な攘夷論は役にたたぬことを説いた。

河田の考えは、

「外国の脅威から日本を守るためには、外国のよいところを学んで、国力を強めるしかない。

貿易もしなければならないし留学も必要である。外国人をきらっていては逆に外国人に負けてしまう」

というのであった。

外国の実力も知らずに、やみくもに追い払えばいい、と主張する論が大勢を占めていた当時にあっては、きわめて先進的な考え方であった。

河田から、その考え方を聞かされたとき、龍馬は手をうって感心し、

「自分は若いときから剣を学んできたが、剣はひとりの敵を相手にするにすぎない。

志を大きくもたねば、この時代にあってなにもできないことを悟った」

と言った。

このエピソードは、後年、河田が人に語ったものだが、龍馬の頭がきわめて柔軟だったことを示すもので、のちに海援隊(かいえんたい)を組織した基盤になっている。

1.4 土佐勤王(きんのう)党結成

当時の土佐における青年層の指導者は、武市半平太(たけちはんぺいた)(端山=ずいざん)であった。

武市はやはり郷士の出身で、若いころから剣術を学び、学問をよくした。

親族に、国学者の鹿持雅澄(かもちまさずみ)のいたことも、その学問を深めるうえに、あずかって力があったであろう。

剣は、江戸三大道場のひとつといわれた桃井春藏(もものいしゅんぞう)に教えをうけ、免許皆伝を得た。

この時代に、武市は龍馬と藩邸で起居をともにしているので、ふたりのつきあいは急速に深まった。

ただ、ふたりの違いは、龍馬には、武市のような学問への志向と、勤王(きんのう)好きのないことだった。

しかし龍馬は、学問好きではなかったとしても、本を読まなかったわけではない。

そのころ、龍馬が、むずかしい漢籍に目をとおしているので、友人のひとりが、「読めるのか」と言ってひやかした。

龍馬は、即座に読んでみせたが、その読み方はまちがいだらけだった。

友人は、「そんな読み方では、意味などわかるまい」と言った。龍馬は、

「読み方は多少は違っているかもしれんが、意味はつかんでいる」と答え、解釈してみせた。

それはまさしく大意を得たものだったという。

龍馬という人物のスケールは、この話にも表われている。

「小事にこだわらず、大局さえつかめばよし」とする考え方は、龍馬の短い生涯を貫いたものであった。

さて、武市は土佐に帰ると、勤王党を結成した。文久元年(一八六一)八月のことである。

発起人は、武市を筆頭に八名、そして賛同者は、龍馬を筆頭に百九十二名に達した。

土佐の志士の大半はこの中に名前を出しており、たとえば中岡慎太郎(なかおかしんたろう)がそうである。

勤王党の主目的は、いうまでもなく勤王主義の実現にあるが、じつは、この表面的な目的以外にもうひとつのねらいを秘めていた。

土佐藩は、山内(やまのうち)氏の襲封以来、武士社会においても、他藩にない階級制度をとっていた。

山内家の家臣団を上士(じょうし)とし、それ以外の土着の武士を下士(かし)とした。

上士と下士との間には、同じ武士といっても、天地のような差があった。

下士は道で上士に出会えば必ずさきを譲って頭を下げねばならなかった。

政治の実権はむろん上士によって握られていた。下士はどんなに優秀でも、上士の下役にしかなれなかった。

武市のねらいは、集団の力による藩制改革にあった。

直接には、当時の藩を支配していた参政(さんせい)吉田東洋(よしだとうよう)の排除である。

といっても、武市は、はじめから吉田を排撃しようとしたわけではなかった。

吉田と、できうれば手を結ぼうと考え、何度か会って進言した。

武市は時代の流れを説き、佐幕(さばく)にかたまっている藩政を、勤王主義へ改革するように説いた。

「薩摩・長州は、すでにその方向に動きはじめている。土佐は、このままなにもせずにいれば時代におくれるだろう」

と武市は吉田を説得したが、吉田は一笑に付して、かえって武市を危険人物扱いにした。

武市は、長州の久坂玄瑞、薩摩の樺山三円(かばやまさんえん)らと密接に連絡をとっていたのだが、このような情勢では、土佐を離れにくくなった。

そこで連絡のために、龍馬を長州へ送った。

文久二年正月半ば、龍馬は萩に到着した。久坂の正月十四日付の日記には、

「土州坂本龍馬、武市書翰をたずさえて来訪、松洞(しょうとう)に託し、夜前街の逆旅(げきりょ)に宿せしむ」

とある。

また、この日記によると、翌十五日に龍馬は、文武修業館でわら束(たば)を斬(き)って、剣の腕前を披露してみせている。

龍馬は一月二十三日に長州を去って、大阪へ出た。

そして、京阪の政治情勢を探索したのち、三月初めに土佐へ帰った。

武市は、九州へも吉村寅太郎(よしむらとらたろう)らを送っていた。

坂本・吉村の報告は、いずれも各地において勤王派の勢力が増大しつつあり、なかには武力による決起が近いという情報もあった。

しかし武市自身は、武力による藩制改革にはためらいをもっていた。

彼は上層部に、人材登用を説いてやまなかったが、その効果はまったくなかった。

1.5 龍馬脱藩す

下士たちは、佐幕派でかためた藩の上層部に絶望しきっており、まず吉村が脱藩した。

そして龍馬も武市のなまぬるさに我慢できずに、三月二十四日、沢村惣之丞(さわむらそうのじょう)(のちに関雄馬と改名)とともに脱藩した。

龍馬はこの行動について乙女(おとめ)にしか打ち明けなかった。

乙女は伝来の肥前忠広の名刀をひそかにもち出して、龍馬に手渡した。

龍馬と沢村は、間道を抜けて伊予(いよ=愛媛県)に至り、海路下関へ渡った。

そこには、勤王派の商人で白石正一郎(しらいししょういちろう)という人物がおり、連絡場所のような役目を果たしていた。

龍馬は、そこで吉村に再会できるものと期待していたが、吉村はすでに京都での蜂起に加わるために出発したあとだった。

すぐにあとを追わんとした龍馬に、思いもかけない悲報がはいった。

つまり、蜂起の中心になる薩摩藩士有馬新七(ありましんしち)らは、逆に島津久光(しまづひさみつ)の命によって斬られ、吉村らも、土佐藩に引き渡されたというのである。

世にいう、寺田屋事件の知らせが届いたわけであった。龍馬は、このために当初の計画を変更して長崎へ行き、さらに大阪を経て、江戸へ向かった。

この行動の目的ははっきりしていないが、おそらく政治情勢を探るためと、脱藩後の状況を勤王党同志からつかもうとしたものであろう。

土佐では、龍馬が去ってのち大事件がおきていた。

武市がついに決意して、輩下の那須信吾(なすしんご)らに吉田東洋を暗殺させたのである。

1.6 勝麟太郎(かつりんたろう)との出会い

江戸で龍馬は、旧師干葉定吉の道場に泊まった。龍馬は、脱藩したお尋ね者であり、公然と藩邸にはいることはもとより不可能であった。

この時期、龍馬の気持ちのなかには、武力による尊王攘夷論がまだ強く残っていた。

彼はすでに「志士」としての道を歩きはじめていたが、思想的にはまだまだ未熟であり、テロも場合によってはやむをえないと考えていた。

軍艦奉行の勝麟太郎(海舟=かいしゅう)は、開国論をひろめる奸物(かんぶつ)である、という評判が龍馬の耳にはいってきた。

七月のある日、龍馬は、勝(かつ)を斬ることを決意して、同志の岡本健三郎とともに、まず政事総裁職にあった松平春嶽(しゅんがく、慶永=よしなが)を訪ねた。

(旧師の息干葉重太郎という説もあるが、松平がのちに土方久元に与えた手紙によれば、岡本となっている)

一介の浪人が、大名の松平を訪ねて面会できたこと自体が少し異様であるが、松平には他人の話に耳を傾けるという美質があり、このときも登城前の忙しいときだったが両名に会った。

松平春嶽は、龍馬を一目見て、どこか見所のある若者と感じたらしい。

側用人(そばようにん)の中根雪江(なかのゆきえ)に命じ、「その話を聞いておくように」と言った。

龍馬は、とうとうと天下の大勢を論じたのち、勝への紹介状を書いてほしい、と頼んだ。

松平は、下城してからそれを聞き、紹介状を書くことを承諾するいっぼう、勝へも手紙を書いて警告した。

攘夷論の若者が開国論の勝に面会したがる理由は、暗殺のためであろうということぐらいは、見当がつくのである。

にもかかわらず、紹介状を書いた松平の真意はいささか謎めいているが、人と人との出会いというものには、つねにそういった神秘的なものがつきまとうものらしい。

勝は、龍馬の来るのを待ちかまえていた。そして、座敷に上がってきたふたりに向かって大きな声で、

「きみらは、わたしを殺しにきたな。殺してもかまわんが、そのまえに、こちらの話を聞いてからにしたらどうだ」と言った。

龍馬と岡本はどぎもを抜かれた。

そして、勝の話を聞いて、自分たちの考え方がいかにも狭かったことを悟り、その場で弟子入りを志願して許された。

勝がどんなふうに龍馬を説得したかは、具体的なことは知られていないが、開国といっても、外国崇拝のそれではなく、国防を強化するためには、外国と通商し海軍力を強化することがだいじだ、といったものらしい。

根本的には、かつて龍馬が感心した河田小龍の思想と一致していたものと思われる。

だから龍馬のほうにも、勝の考え方を受け入れる下地があったわけで、龍馬の「転向」はけっして唐突なものではなかった。

いずれにしても、勝麟太郎とめぐりあってその知遇を得たことは、龍馬の一生を左右した。

龍馬はそのころ、乙女あてに次のような手紙を送っている。意訳すると、

「人の一生には不思議なことがあるもので、運の悪い人間は、風呂から出ようとして急所を打って死ぬこともあります。

それと比べて、わたくしなどは運が強く、死にそうな場所へ出ても死なず、死にたいと思っても生きねばならぬことになり、いまでは、日本第一の人物勝麟太郎という方の弟子になり、毎日、かねて考えていたことに精を出しております。

ですから、四十歳くらいまでは家にももどらないつもりで、兄さんにも相談したところ、ごきげんよろしく、お許しが出ました。

国のため天下のため、力を尽くしておりますゆえ、どうか喜んでください」 |

これをみると、勝に対する龍馬の思いが如実に出ているが、勝も龍馬を案じて、山内容堂(やまのうちようどう=豊信)にとりなし、脱藩の罪を許してもらっていた。

1.7 海軍操練所

文久三年(一八六三)春、勝麟太郎は兵庫に海軍操練所を開いた。

この操練所で、龍馬は約一年半にわたり航海術を学ぶわけだが、個人的に大きなできごととしては、元治元年(一八六四)正月に、再び脱藩したこと、同八月に西郷隆盛と出会ったことであった。

まず再脱藩について脱明すると、山内容堂は吉田東洋の死後、ひところは武市を登用して使っていたが、文久三年の春ごろから、勤王党の弾圧に乗り出し、九月には武市らを逮捕した。

龍馬は、武市派とみなされていたから、土佐藩は、勝のところへ龍馬を差し出すように交渉した。

むろん勝は承知しないし、龍馬にもみすみす殺されるとわかっている土佐に帰るつもりはなく、二度めの脱藩となったわけである。

西郷との会見は勝の命令によって訪れたことから実現した。 |

神戸の海軍操練所寮舎

龍馬はこの操練所で、勝海舟から親しく航海術を学んだ。

|

勝は、薩摩を代表する政治家としての西郷と会うために、龍馬を送ってその人物を確かめさせたのだ。

龍馬はその印象を聞かれると、

「茫漠(ぼうばく)としてつかまえどころのない、いってみれば馬鹿者と似ています。

ただし、この馬鹿の程度がわかりません。

小さくたたけば小さく響き、大きくたたけば大きく響くようなところがあります」と言った。

勝はその手記に、「評する人も評する人、評せらるる人も評せらるる人――」と書いている。

この間、京都の政治情勢は大きく変わっていた。

元治元年七月、長州藩兵は前年夏の八月十八日の政変(七卿の都落ち)によって失った主導権を奪い返すために、大阪から京都へ向かい、会津・薩摩両軍と衝突(禁門の変)して敗走した。

そして、幕府は長州征討を命令し、八月五日には、アメリカ・イギリス・フランス・オランダの四国連合艦隊が、これまた前年の馬関(下関)事件(長州藩外国船砲撃事件)を名目に、長州藩を攻撃した。

要するに、長州藩は「朝敵」になってしまっていた。

この朝敵の長州兵をかくまっているという疑いで、勝は十月江戸へ召喚され、十一月に軍艦奉行を免職になった。

兵庫の海軍操練所はここに至って解散せざるをえなかった。

勝は、薩摩の吉井幸輔(よしいこうすけ)に龍馬の身柄を引き取ってくれるように頼み、これは実現した。

龍馬のここまでの足跡は、どちらかといえば下級の志士のそれといってもよいが、この薩摩へ行ったころから急速に大きくなり、志士というよりもむしろ政治家に近いものになっていくのである。

2 薩長連合 top

2.1 「社中(しゃちゅう)」創設と龍馬の現実感覚

薩摩藩の保護をうけるようになった坂本龍馬は、兵庫時代の仲間を集めて「社中(しゃちゅう)」を創設した。

いまの用語でいえば「会社」であり、彼はその「社長」であった。

社中の目的は、薩摩の船による貿易事業であった。

当時の西日本における最大の貿易港である長崎にそれは設けられ、龍馬は熱心にこの仕事に取り組んだ。

この仕事は、勝麟太郎(かつりんたろう)から教えられた思想の具体化という点で、龍馬には気に入ったし、いっぼう薩摩にとっても、都合のよいものであった。

社中を通すことによって彼らは外国から武器を自由に買えるからである。

このころ長州藩は、体制の立てなおしに全力をかたむけていた。

長州征討に際しては、佐幕派が実権を握って、藩の三家老の首を斬って降伏したが、高杉晋作らがクーデターに成功し、着々と倒幕の準備をととのえつつあった。 |

亀山社中の門跡

慶応元年、龍馬は貿易事業を目的とした社中を長崎亀山に設けた。

|

この状況をみてとった龍馬の頭に浮かんだのは、それまでライバルだった薩長両雄を握手させることにより、守旧派の代表たる幕府を倒すというプランであった。

幕府は、龍馬の恩師である勝を退けて、主戦派の小栗上野介(おぐりこうずけのすけ)らが実権を握っており、小栗はフランスと結んで反幕派の撃滅を考えていた。

このフランスと結ぶという考え方は、龍馬らの開明派にとっては、亡国の危険を含むものであった。

列強の東洋各国に対する植民地化は、つねにその手を使っていたからだ。

龍馬はまず、薩長両藩を経済的に結びつけることを考えた。

政経一致は、現代においてはだれもが疑わない原則であるが、当時にあってこれに着目した人物は龍馬をもってはじめてとする。

それまでは、「武士は食わねど高楊子」のことばに象徴されるように、金銭や利害に敏感なことは武士として少しも名誉なことではなかった。

龍馬はこの点において、それまでの武士とは異なった発想をもっていた。

おそらく、それは坂本家が町人郷士だったことと無関係ではなかったろう。

この時期、長州藩は外国製の武器をほしがっており、井上聞多(馨=かおる)と伊藤俊輔(博文=ひろぶみ)のふたりを長崎へ送った。

だが、長崎には幕吏の目が光っており、彼らは外国商人から武器を買いつけることができないでいた。

龍馬はそこに目をつけ、トーマス・グラバーとの橋渡しをして薩摩の名義で小銃七千三百挺を買った。

むろん、本当の買い主は長州である。

さらに、長州は汽船ユニオン号を薩摩名義で買い、この運航を龍馬にゆだねた。

船籍は長州に属しているが、船章は薩摩のものを使い、乗組員は龍馬らがあたるという三者共同の船であった。

龍馬としては、運航をうけもつことによって、実質的には、汽船を手に入れたようなものであった。

長州から薩摩への見返りとしては、長州産の米を薩軍の食糧として供給することであった。

薩摩は米産が不足しており、食糧問題にはつねに頭を悩ましていた。

2.2 薩長間の奔走

こうして、経済同盟は思いのほかスムーズに成立したが、政治同盟のほうはそれほど簡単ではなかった。

政治的に両藩は、それまで犬猿の仲であった。

八月十八日の政変までは長州が京都政界の主導権を握り、以後は薩摩が会津と結んで長州を追い落としたのである。

そのうえ、元治元年(一八六四)には両軍は兵を交えていた。

長州人は、自分たちの履物の裹に「薩賊会奸(さつぞくかいかん)」と書いていたくらいに薩摩を憎んでいた。

しかし、このころ両者の握手を望んでいるのは、龍馬だけではなくもうひとりいた。中岡慎太郎である。

中岡は、太宰府(だざいふ)にいる追放公卿(くぎょう)の三条実美(さんじょうさねとみ)らに信用があり、三条は、中岡の意見を聞き入れて薩長連合に賛成した。

こう書くといかにも簡単なようだが、三条らは薩摩に不信感をもっており、その点では長州の指導者らと同じであった。

中岡は同志の土方久元(ひじかたひさもと)らと画策して西郷に働きかけ、ついに西郷が上京の途中下関に寄って、木戸孝允(桂小五郎)と会談することを承知させた。

いうまでもなく、龍馬とはそれ以前に意見を交換して互いに考えていたことが一致したのを喜んで、協力を誓ったわけである。

木戸に下関で西郷と会うように説得したのは龍馬であった。

木戸は薩摩に対する疑いをといていなかったが、龍馬の熱弁にほだされて承諾し下関で西郷を待った。

ところが、やってきたのは中岡ひとりであった。中岡はしょんぼりと、

「西郷は佐賀関(大分県)で藩命をうけ、下関に寄らずに上京してしまった」と言った。 |

中岡慎太郎

|

「そんなことだろうと思っていた。だから薩摩は信用できない」と木戸は怒り、龍馬がとめるのも聞かずに山口へ去った。

龍馬は上京して西郷に会い、約束を守らなかったことを責めた。

しかし、責めてばかりいても連合策は進展しない。

そこで龍馬が推し進めたのが、前に記したような経済における連合策だったわけである。

このあたりが、龍馬ならではの現実感覚であり、余人にまねのできないところだった。

龍馬は、京都と長州の間を往来して、経済同盟を成功させたのち、西郷に対して、長州との政治同盟の話を再開するように説いた。

西郷はこれを受け入れ、黒田清隆(くろだきよたか)らを長州へ送って、いわゆる予備交渉をさせたが、そうなったのは政治情勢の変化も手伝っている。

幕府はこのとき、長州再征を政治日程にのせており、もしこれが成功すれば、幕府の威信は再びもとのようになるはずだった。

西郷らにとってそれは好ましからぬ事態だった。

したがって長州再征を失敗に終わらせることは、長州のためよりもむしろ薩摩のために必要だった。

2.3 西郷・木戸会談

慶応元年(一八六五)十二月、木戸はついに決心して山口を出発し、一月半ばに京都の薩摩藩邸にはいった。

木戸はこのころは、いわば指名手配中の人物であったが、西郷は天保山(大阪市港区)沖で薩摩の船に移ってもらい、淀川からはいった。

龍馬は、木戸よりおくれて下関を出発し、翌二年一月十八日に大阪の薩摩藩邸にはいった。

同行していたのは、長州の三吉慎蔵(みよししんぞう)で、龍馬は放胆にも、幕府の大目付(おおめつけ)大久保一翁(いちおう=忠寛)を訪ねた。

大久保は勝の友人で、兵庫の海軍操練所時代から面識があるとはいっても、現在は敵同士の関係である。

大久保は龍馬に、賞金つきのお尋ね者になっているのだから、くれぐれも注意するように、と警告した。

幕府を倒そうとする立場の龍馬に対して、この種の警告をするのは奇妙なことだが、龍馬には、そうさせるだけの人間的な魅力があったということでもあろう。 |

京都薩摩藩邸跡の碑

邸跡は同志社大学の敷地となり、いまは碑だけが残る。

|

一月二十日、龍馬は京都にはいり、薩摩藩邸で木戸に会った。

龍馬の考えでは連合の話はとうにすんでいるはずだったが、木戸は憮然(ぶぜん)とした調子で、

「来てから七日間になる。毎日のようにごちそうしてくれるが、連合の話はまだ一言もない」と言った。

龍馬は驚き、「ならば、あなたのほうから持ち出せばよいではないか」とたしなめた。

木戸は、「そうはいかない。きみも知っているように長州は、朝敵の汚名をうけて弱い立場にある。

いま、連合の話を自分のほうから持ち出すのは、薩摩に対してあわれみをこうことになり、それはとうていできるものではない。もはや退京の決意をかためているが、ただ、これまで周旋の労をとってくれたきみに対する友情から残っていたのだ」

と言った。

龍馬はただちに西郷に会い、木戸に対する思いやりのなさを責めた。

西郷は素直にあやまり、翌二十一日、本格的な交渉にはいって、両者の連合について成案を得た。

それは六ヵ条からなっており、主として、薩摩が和戦いずれの場合でも長州を援助して、将来の協力を約束したものであった。

木戸は、この六ヵ条を手紙の形で書き、龍馬にその裏書きを求めた。

つまり、条約の保証人として龍馬を認めたことになる。

文久二年(一八六二)に脱藩したときからちょうど四年たっていた。

木戸・西郷のように、藩の実力をバックにするわけでもなく、文字どおりの徒手空拳で、龍馬は、条約の保証人になるような大きな存在となったのである。

2.4 寺田屋の遭難

龍馬は、もはや一介の志士ではなくなっていた。

幕府がその存在を気にして、なんとか捕縛しようとしたのは当然であった。

一月二十三日、龍馬は、伏見の寺田屋にひそかに行き、そこに待たせておいた三吉慎蔵に薩長連合の成功を伝えたが、寺田屋は幕府密偵の監視下にあり、伏見奉行所はその夜捕吏の一隊を送った。

龍馬と三吉は二階にいたが、急を知らせたのは、ちょうど入浴していた寺田屋の養女お龍(りょう)であった。

彼女は、安政の大獄に連座したのち病死した医師楢崎将作(ならさきしょうさく)の長女で非常な美人であった。

お龍は、裸のまま龍馬の部屋に飛び込み、「気をつけてください。槍を持った捕吏が外につめかけてこっちへやってきます」と言った。

龍馬ははね起き、袴と大小とピストルをつかんでかまえた。 |

寺田屋(京都)

龍馬の遭難など、幕末の幾多の事件の跡をいまも静かに伝えている。

|

このピストルは高杉晋作からもらった六連発のものであった。三吉も大小をさし、短槍をかまえた。

二十人ほどの捕吏が六尺棒や短槍で押し込んできた。

龍馬は、「薩摩藩士に対して無礼であろう」と叫んだが、捕吏は上意を口にして殺到した。

龍馬はピストルで応戦し何人かを倒した。そして、相手のひるんだすきに裏階段から脱出した。

この寺田屋事件については、龍馬が土佐の兄あてに送った長文の手紙に詳しく書かれているが、じつにいきいきとした文章で、龍馬の息づかいそのままに語られている。

それを読むと、まさに間一髪のところで助かったとわかるのだ。

龍馬は指を負傷して出血がとまらなかったが、三吉は幸い傷はなく、薩摩藩邸に走って助けを求めた。

西郷はすぐさま大山弥助(巌=いわお、のちの陸軍大将)に命じて、材木屋に隠れていた龍馬を救出した。

このあと、龍馬はお龍を連れて西郷とともに鹿児島へ向かった。

これは、ふたりの事実上の新婚旅行であった。

龍馬は旅先で、姉の乙女あてに手紙を書いた。

その中で、「お龍(りょう)がいたからこそ助かったわけで、いまではわたくしの妻になっております」と披露している。

ふたりは霧島温泉に遊び、のんびりと静養したのち、四月十二日に鹿児島へ帰った。

2.5 第二次長州征伐

この間幕府は、長州再征の計画を推し進めつつあった。ただ薩摩は、長州との条約によって出兵を拒否した。

六月七日、幕府は長州領の周防(すおう)大島を砲撃して戦闘を開始したが、七月二十日、将軍家茂(いえもち)は大阪城で病死した。

まだ二十一歳の若さであった。

幕府方が各藩寄せ集めの、いわば烏合(うごう)の衆であるのに対し、長州は戦意きわめて旺盛(おうせい)で勝敗は決まっているようなものであった。

戦力的にははるかに幕府軍が上だったが、幕府軍を構成する各藩は、自軍の損耗を恐れて決死の長州軍との正面衝突を避けた。

龍馬が、ユニオン号で下関に着いたのは、海戦のはじまる直前だった。

彼は、お龍を長崎に降ろして、下関に駆けつけたのである。

龍馬はこの戦闘についても、地図入りの詳しい報告を郷里へ送っている。その中で彼は、

「すべて話というものは、事実と違うものですが、わけても戦はそうです。

筆にしてさしあげても、ほんとうとは思ってもらえないかもしれません。

かねてから、戦場といえば人がおびただしく死ぬものと思っていましたのに、十人も死ぬくらいの戦いともなれば、よほど大きな戦いができるのです」と書いている。

冷静に戦争というものを観察している龍馬のゆとりがそこに感じられるのだ。

龍馬は、こののち、いったん長崎へ引き揚げた。

国事に奔走している間に、彼の「会社」のほうはすっかり傾きかけており、立てなおす必要があったわけである。

2.6 海援隊の誕生

山内容堂の信任厚い後藤象二郎(ごとうしょうじろう)が、上海から長崎へ帰着したのは、慶応三年(一八六七)の二月であった。

後藤は吉田東洋の甥で、上海へ行ったのは、汽船を買うためだった。

龍馬は土佐藩士で、かつて江戸でいっしょに剣術修行をしたことのある溝淵広之丞(みぞぶちひろのじょう)の紹介でこの後藤と会見した。

後藤は上士であり、吉田の甥であった。

龍馬は下士であり、後藤が死罪にした武市の親友であった。

つまりふたりの関係は、仇敵同士だったが、後藤はその種のことは一言も言わず、まず龍馬を感心させた。

ふたりは酒をくみかわしながら、天下国家について論じあったが、後藤の特徴はいかなる議論においても、つねに自分のペースに引き込む才能のあることで、かつまた、薩長土の連合を考えていると語って龍馬を感心させた。 |

海援隊の幹部たち

一番左が長岡謙吉、三人めが龍馬、四人めが陸奥源二郎(宗光)。

|

薩長連合はすでに成立している。

これに第三の雄藩である土佐が加われば、天下のことは成るであろう。

また三藩連合は、龍馬にとっても好都合であった。

薩長連合までは、個人的な力がまだしもモノをいったが、この時期になると、もはや個人の力は限界にきており、藩という大きな組織と力のないかぎりは、政治上の志向をなにひとつとして展開できないことは明らかになりつつあった。

いっぼう後藤の側も、龍馬のような人物を必要としていた。

後藤は上海で三隻の船を買ったが、それを動かす技術者が土佐にはいなかった。龍馬やその一党はその点の専門家であった。

貿易による富国強兵策をとろうとしている土佐藩としては、龍馬を迎えざるをえなかった。

藩は龍馬の復帰を認め、長崎における「社中」を正式組織として発足させた。海援隊の誕生である。

龍馬は後藤と相談して、五ヶ条の海援隊規約をつくった。

一、本藩および他藩の脱藩者で、海外に志のある者、この隊にはいる。

隊の目的は、運輸・商業・開拓・投資で、本藩を応援するもので、これからはどの出身であろうと、志によって選抜する。

二、隊のことはすべて隊長が決する。命令に背いてはならない。

もし乱暴に秩序を乱したり隊に迷惑をかけるときは、隊長が死活の権を握る。

三、隊員は病気のときは助けあい、困ったときは救いあい、義侠の心をもち、独断によって仲間に迷惑をかけないように努め、我意を押し通してはいけない。

四、隊員は、修業・分担・規則・砲術・航海・外国語などの勉強につとめる。

五、隊の経費は隊でまかない、利益は分けない。新しい事業についての不足は藩の長崎事務所に申し出て、その支給を待つ。 |

以上が、海援隊の規約とでもいうべきもので、龍馬はいっさいの指揮権を握った。

つまり海援隊の行動については、藩当局の指図をうけることなく、自由に動けることになった。

隊員は二十八名。水夫を加えると約五十名になった。

このなかにはのちに外務大臣になる陸奥宗光(むつむねみつ=源二郎)もいる。

慶応三年四月、龍馬は伊呂波丸(いろはまる)という船に銃器弾薬を積んで、長崎から大阪へ向かった。

伊呂波丸は宇和島藩の船であるが、海援隊が運航を任されていた。

二十三日の夜半近くであった。備後(広島県)の鞆ノ津(とものつ)を過ぎたころ、濃霧の中に、いきなり巨船が現われ、伊呂波丸は定法どおり左へ向きを変えた。

ところが、巨船は右舵をとったために、伊呂波丸の横腰にぶつかった。

龍馬が急いで相手の船に乗り移ってみると、甲板士官も立っておらず、しかも積荷の救出を頼んだにもかかわらず、うろうろするだけでなにもしないありさまであった。

伊呂波丸はまもなく沈没した。巨船は紀州藩の明光丸(めいこうまる)であった。

当然のことながら、両藩の間に紛争がおこり、長崎奉行のもとで交渉が開始された。

龍馬は国際法を持ち出して、紀州藩に非のあることを論じたが、長崎奉行は御三家の威光(いこう)を恐れて裁決の引き延ぼしにかかった。

龍馬は一策を案じ、隊員たちに長崎丸山の遊郭で俗謡をはやらせた。

「船を沈むるそのつぐないは金をとらずに国をとる」というものであった。

一海援隊が御三家の筆頭たる紀州におどしをかけたわけである。

そういう心理作戦とは別に、龍馬は停泊中のイギリス艦隊の司令官に、この種の海難事件の先例について、公平な意見を述べてもらおうと提案した。

龍馬は、万国公法つまり国際法に通じており、イギリスの証言が海援隊に有利になることを見越していた。

紀州藩は結局争っても勝ち目のないことを悟り、薩摩の五代友厚(ごだいともあつ)に仲介を依頼して、八万三千両の賠償金を払うことを認めた。

龍馬はよほどうれしかったとみえ、

「世人の言うには、この龍馬の論法が日本の海路定則を決めたようなものだとかで、船乗りたちが聞きにきております」

と郷里に書き送っている。

しかし龍馬は、長崎にあって、海援隊の事業にかかりきりになるわけにはいかなかった。

中央政界の情勢は風雲急を告げており、薩長は討幕の軍をおこそうとしていた。

|

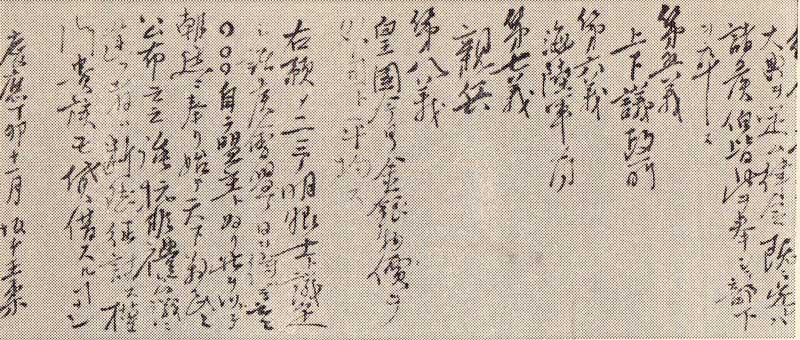

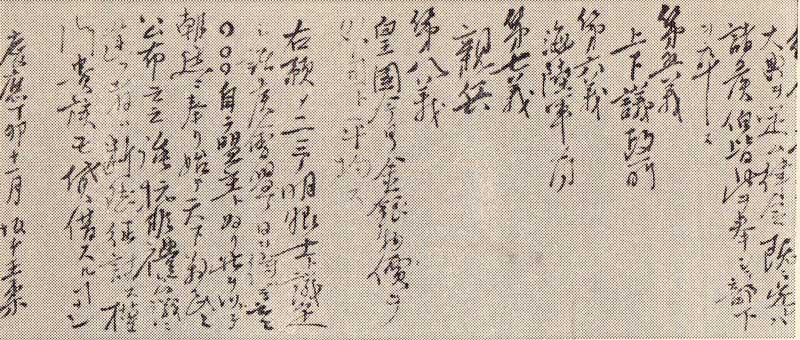

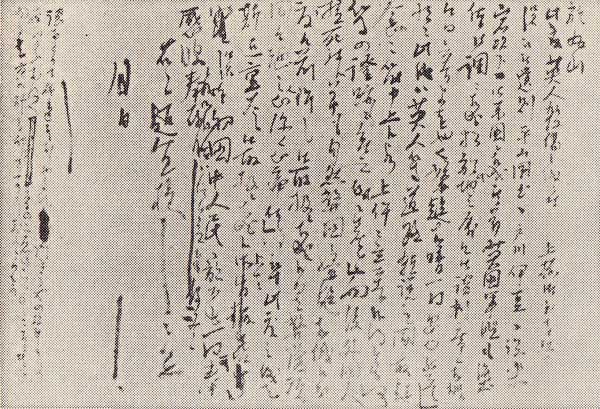

「船中八策」草案 龍馬が京都へ上る船中で、長岡謙吉に書きとらせて後藤象二郎に入説したといわれる。

|

3 「船中八策」とその死 top

3.1 「船中八策」と龍馬のビジョン

坂本龍馬は、海援隊を岩崎弥太郎(いわさきやとろう)に任せて、後藤象二郎といっしょに船で京都へ向かった。

その際示したのが有名な「船中八策」である。

この草案について、龍馬は書記の長岡謙吉(ながおかけんきち)に書きとらせたが、その草案とのちに成文化したものとは多少の違いがある。

草案よりも成文化したものに龍馬の思想がいっそう盛り込まれていると思われるので、それを口語体にして次に掲げる。

一、政権を朝廷に返還せしめ、政令は朝廷から出るようにする。

二、上下両院を設けて議員を置き、万機公論に決する。

三、公卿・諸大名および全国の人材を選んで顧問にし、新しく官爵を与えて、有名無実の官位を廃止する。

四、外交については公議を採用し、新しく妥当な条約を結ぶ。

五、古来の律令の中から長所をとって、新しい憲法を制定する。

六、海軍を充実する。

七、親兵(天皇直属の兵)を置いて帝都を守る。

八、金・銀・物価を外国と平衡させる法律をつくる。 |

以上が八策の中身であった。

これを読むと、龍馬の頭の中には、すでに近代国家としての日本がどうあるべきかについて、明確なイメージのあったことがわかる。

ことに、二院制度の採用や新憲法の制定などは、当時の人よりも二十年以上もさきに進んだ思想であった。

後藤が、なかでも感銘をうけたのは、第一項の大政奉還策であった。

幕府の威令は、第二次長州征伐の失敗によって地に堕ちている。

しかし、武力をもって倒そうとすれば、内戦の危険があるのだ。

現に、幕府内の主戦派はフランスから軍費を借りて、反幕府陣営に攻撃を加えようとしていた。

龍馬としては、なによりも内戦の危険を避けたかった。

そのためには、平和裡に政権を朝廷に返すのがもっともよい、と判断していた。

後藤にとっても、この案はきわめて有利であった。

土佐は、中央政界において主導権を握れずにいる。

このままでは、薩長の後塵を拝することになりそうな形勢であった。

それに、土佐の事実上の藩主である山内容堂は親徳川だった。

徳川を武力で討伐しようという案には絶対反対である。

だが、大政奉還を徳川に進言し、これが採用されれば、いわば平和革命が実現したことになり、徳川も傷つかずにすむのだ。 |

坂本家発祥の地 高知県長岡郡。 坂本龍馬生誕地跡 高知市。

土佐商会跡の碑

土佐藩の物産売りさばき機関で海援隊創設に関係した。長崎市。

|

3.2 大政奉還の建白

後藤象二郎は、龍馬のこの案を採用し、容堂を説いて、幕府へ建白書を出すことになった。

それが実行されたのは慶応三年(一八六七)十月三日だった。

「船中八策」を龍馬が授けたのは六月はじめだから四ヵ月たっているが、その間、長崎でイギリス水兵殺害事件というのがあり、当初、犯人は土佐人と疑われたために、龍馬や後藤はその解決に手間どったのである。

龍馬は、十月九日に入京した。しかし、建白に対する態度がいまだに明らかにされていないと聞くと、後藤に手紙を書き、

「もし将軍職を辞することに、幕府がためらっているならば、将軍職はそのままでもよい、江戸の銀座(貨幣発行所)を京に移しさえすれば、名を捨てても実をとることができる」と説得している。

まさしく、龍馬独自の発想で、西郷や木戸らとは別の型の革命家だったことがうかがわれるのだ。

十月十三日、十五代将軍徳川慶喜(よしのぶ)は、在京諸藩の重役約五十名を二条城に集めた。

龍馬はこれを聞いて、後藤に一書を送り、おおいに激励した。 |

後藤象二郎

|

その冒頭の一節に、龍馬の決意のほどがうかがわれるので、原文をあげておく。

| 「ご相談つかはされし建白の儀、万一行はれざれば、必死のお覚悟故、ご下城これなきときは、海援隊一手をもって、大樹参内の道路に待ちうけ、社稷(しゃしょく)のため不戴天(ふたいてん)の誓を報じ、事の成否に論なく、先生に地下にご面会仕(つかまつ)り候(そうろう)」 |

つまり、「建白が採用されないときは、城中で自決しなさい。その際は、海援隊を率いて将軍を襲い、成否にかかわらず、あの世でお目にかかります」という激烈な趣旨であった。

これに対して、後藤は次のような手紙を書いた。

「お手紙をもらってありがたい。

むろん生きて帰るつもりはないが、しかし、形勢によっては、後日の挙兵を考えて、下城するかもしれない。

海援隊一手の件は、あなたに任せるが、みだりに軽挙しないでほしい」 |

オポチュニストの後藤らしいちゃっかりした手紙であるが、じつをいうと、彼は幕臣永井尚志(ながいなおむね)からの知らせで、慶喜が返上を決心していることを知っていた。

慶喜は、集まった各藩の代表にその決心を告げ、特に薩摩の小松帯刀(こまつたてわき)、芸州の汢将曹(つじしょうそう)、土佐の後藤・福岡藤次に謁見を許した。

将軍が、大名の家来にじかに会ったのは、これが幕府三百年の歴史において最初の最後であった。

後藤は下城すると、すぐに龍馬に手紙で知らせた。

龍馬は手を打って喜び、「慶喜という人はじつに大人物だ。この人のためなら死んでも惜しくはない」と言った。

翌日、慶喜は大政奉還の上表を朝廷に提出したが、この日は、討幕の密勅が薩長両藩に出た日でもあった。

つまり、慶喜の決心がもう一日ずれていれば、どうなっていたかわからないところであった。

3.3 夢は世界の海援隊

大政奉還後のある日、龍馬と西郷らが、新政府の役職をどうするか、だれを任命するかについて話し合ったことがある。

そのとき龍馬は、西郷・大久保・木戸・後藤らに、自分の考えている役を割り当ててみせた。

西郷が目を通してみると、そのどこにも龍馬の分がなかった。

「どうしたんだ? きみの役がないじゃないか」

龍馬は柱によりかかっていたが、

「ぼくは役人がきらいでね。定刻どおりに家を出て、定刻どおりに家に帰る。そんな生活はとうてい耐えられない」

と言った。

「では、役人をしないで、なにをするつもりなのか」

と西郷に聞かれた龍馬は、

「そうだな、世界の海援隊でもやるさ」

とうそぶいたという。

同席していた陸奥宗光が、のちに、

「あのときほど、さしもの大西郷が小さく、龍馬が大きく見えたことはなかった」と語っている。

龍馬の真骨頂を伝える話だが、次のような話もある。

後藤が、財政窮迫について「なにか妙案はないか」と言うと、龍馬は言った。

「では、やりますか」

後藤はきょとんとして、

「なにをする?」

「偽造、偽造」と龍馬は繰り返し、

「薩摩はすでに百万両を偽造し、長州もそれに習ったと聞いている。土佐がさらに百万両を偽造したとしても、合計三百万両。大政奉還のようなかつてない大事業のあとで、三百万両くらいの偽造を処理できないようでは、心細い話じゃないか」

と言って呵々(かか)大笑した。

さすがの後藤も、二の句がつげなかったという。

しかし龍馬は、そんなに大雑把(おおざっぱ)な考え方をする人間ではなかった。

新政府の財政を任せる人間は、越前(福井県)の三岡八郎(由利公正=ゆりきみまさ)しかいないとみて、このあと、福井へ三岡を訪ねて相談している。

そして、帰京して数日後の十一月十五日、ちょうど誕生日であったが、凶刃に倒れたのであった。 |

陸奥宗光

|

3.4 龍馬暗殺

この日の夕刻、中岡慎太郎が龍馬の寄宿している河原町三条下ル蛸薬師(たこやくし)の近江屋新助宅を訪れた。

ふたりが用談していると、午後九時ごろ、十津川郷士と名のる武士が訪ねてきて、

「才谷(さいたに)先生にお目にかかりたい」と言った。

才谷は龍馬の変名で、家僕(かぼく)の藤吉が背を向けて、階段を上がろうとした。

武士は外にいる仲間に合図して、屋内にはいった。

そして、取り次いでもどってきた藤吉を階段のところで斬った。

龍馬はその音を聞いて、

「ほたえな!」と言った。

土佐の方言で、騒ぐなの意味である。

同時に、ふたりの刺客が奥の八畳間にはいってきて、

「こなくぞ!」の掛け声もろとも、中岡の後頭部と、龍馬の額に斬りつけた。

龍馬の傷は、脳の出るほど深いものであったが、屈せずに彼は、背後の刀かけから刀をとろうとした。 |

花月 龍馬がよく遊んだ長崎丸山の料亭。

龍馬が斬りつけた刀痕のある床柱も残る。

|

右肩に第二撃がきた。龍馬は刀をとり、第三撃を鞘のままうけた。

しかし刺客の剣は鋭く、鞘を削って龍馬の額を横なぎに斬った。

龍馬は倒れた。倒れながらも、

「石川、刀はないか」と叫んだ。石川は中岡の変名である。

中岡は短刀で戦っていた。しかし手足を斬られて、ついに倒れた。

刺客はそれを見て、「もうよい。もうよい」と二度、仲間に言い、悠然と去って行った。

まもなく龍馬は意識を回復し、ついに抜く機会のなかった佩刀を抜き、行燈の前ににじり寄って、刀身を透かし見た。

そして、残念ということばを繰り返したのち、

「慎太、手がきくか」と聞いた。

「いや、きかない」

龍馬は、階段まで最後の気力をふりしぼって行き、「新助、医者を呼べ」と言った。

そして、中岡に、「慎太(しんた)、ぼくは脳をやられたから、もうだめだ」と言い終えて絶命した。

中岡は、なお二日間生きており、遭難の状況を駆けつけた谷干城(たにたてき)や田中光顕(たなかみつあき)らに語った。

ひところは、食事をとれるくらいに元気になったが、結局十七日に死亡した。龍馬は三十二歳。中岡は二十九歳であった。

現場には、犯人のものらしい刀の鞘(さや)と、瓢亭(ひょうてい)という料理屋の下駄があった。

鞘については、元新選組隊士だった伊東甲子太郎(いとうきねたろう)が、原田左之助(はらださのすけ)のものだと証言した。

しかし刺客は、大正十五年(一九二六)に公刊された『坂本龍馬関係文書』によって、見廻組の今井信郎(のぶお)ら七名だった、とされている。

|

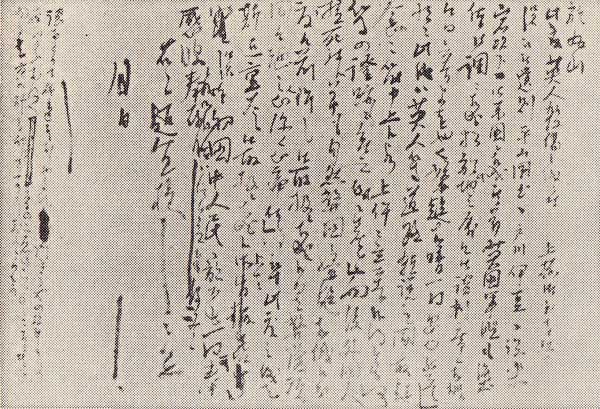

龍馬が山内容堂にあてた手紙 長崎でのイギリス水兵殺害事件について記したもの。

|

4 龍馬の評価と暗殺異聞 top

4.1 龍馬の人物評

龍馬がどのような人物であったかについて、生前つきあいのあったものたちは、次のように語っている。

「龍馬は土佐第一の英雄で、西郷を抜け目なくしたような男であった」(大久保一翁)

「天下の志士といわれる人とはほとんどつきあってきたが、度量の大きいことで龍馬以上の人物はいなかった」(西郷隆盛)

「龍馬が生きていれば、いまの薩長人などは青菜に塩だろう」(陸奥宗光)

「豪放不埒(ごうほうふらち)、それが龍馬の特質で、とうてい役人のつとまらぬ男であった」(板垣退助)

「龍馬はおれを殺しにきたやつだが、なかなか人物さ。そのとき、おれは笑ってうけたが、落ち着いてな、なんとなく冒しがたい威権があって、よい男だったよ」(勝海舟)

と、各人各様に、龍馬の人物ぶりを認めている。

龍馬については、多くのエピソードが残っているが、次の話もいかにも彼らしいものである。

ある志士が長い刀を帯びているのを見て、龍馬は、

「そういうのを無用の長刀というのだ。いざというときには、あまり役に立たない。ぼくはこれを愛用している」

と言って、短刀を示した。

それを聞いてその男は、長刀を捨てて短刀にきりかえた。すると、次に会ったとき龍馬は、懐からピストルを出して一発撃ってみせ、

「これは西洋の武器だ。このほうがはるかに役にたつ」と言った。

数旬後、その人物が龍馬に会ってみると、龍馬はピストルのかわりに、万国公法の本を出してみせ、

「武力のみでは、国家は立ちゆかない。学問が必要だ。いまこれを読んでいるが、こんなにおもしろい本はない」

と言って、相手を煙にまいたという。

この話は、どうもだれかの創作くさい話であるが、龍馬の先見性をよく伝えている。

4.2 その果たした役割

ここで、歴史における龍馬の役割を考えてみると、「船中八策」によって、新政府の基本方針を立てたことが、第一の功績であろう。

「五ヵ条の誓文」(維新政府の政治基本方針宣言)は、その大半を八策の思想に負うている。

大半の志士は、議会制度などを知ってはいなかったが、外国へ行ったことのない龍馬は、だれよりも外国事情に通じていた。

そして現実に、板垣退助らによって自由民権運動が推進され、国会が開設されるのである。

板垣自身は、その意識はなかったかもしれないが、龍馬の八策をとった五ヵ条の誓文の「万機公論に決すべし」が、国会開設の理由となっているのだ。

第二は、薩長連合の立役者としての龍馬の偉大さである。

龍馬は、一介の浪人であった。木戸や西郷のように、大藩の代表者としての資格も権限もなかった。

にもかかわらず、両者とも龍馬の仲介を必要とした。それは、個人プレーかもしれないが、それにまさる個人プレーはないといってもいいだろう。

彼のような機略に富んだ人間によってこそ、はじめてなしえたものである。

第三は、内戦の危機を回避する名案の事実上の発案者だったことである。

結果的には、内戦はおきたのだが、徳川慶喜が将軍職を返上していたために、幕臣に戦意がなくなっていた。

かりに、将軍在職のままで内戦に突入したとなると、おそらく長びいたにちがいない。

そのときは、英・仏がどのように干渉してきたか、考えると深刻である。いちおうの平和革命を達成したことが、その後の政局に大きな影響を及ぼしたのだ。

4.3 龍馬暗殺の謎

さて、龍馬の死については、いちおう、京都見廻組の犯行ということになっているが、これには疑問が多い。

『坂本龍馬関係文書』は、文部省史学官の岩崎鏡川(きょうせん)によって編集されたが、岩崎は、その中で、函館で降伏した元見廻組隊士今井信郎の「刑部省(ぎょうぶしょう)口書」を引用している。

それによると、今井は、佐々木唯三郎に命令されて、他の六人の隊士といっしょに、近江屋新助方を襲ったとある。その際、佐々木は、「上よりのお指図につき」と言ったというのだ。

上よりというと、守護職とか若年寄とかになってくる。

つまり、幕府の中核から出た暗殺命令だったことになる。

ところが、「文書」は、他の部分についてはきわめて客観的であるのに、この項目に関するかぎり、編者の態度はにわかに主観的になってしまい、文章も美文調になる。

また、最大の証拠ともいうべき今井の口書にも、月日がはいっていないし、前後が省略されている。 |

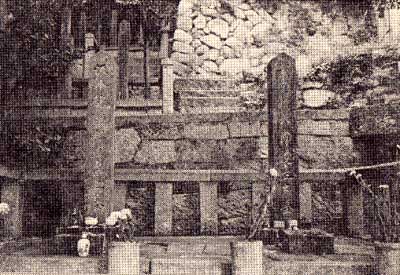

坂本龍馬(左)と中岡慎太郎の墓 碑文は木戸孝允筆。

京都東山の霊山に眠る。

|

また、編集時よりすると六十年前のものになるのだが、六十年たって発見された経過はなにも書かれていない。

それらの点を総合すると、「口書」はきわめて疑問が多いのだが、現在のところ、これに匹敵する証拠のない以上、いちおう見廻組説をとるしかないようである。

いずれにしても龍馬は、そのころの反幕派にあっては、徳川に対して寛大な方針を主張した人物で、この点では、中岡慎太郎とは対照的であった。

中岡は、武力派で岩倉具視に近く、龍馬は徳川に対して甘すぎる、と批判していた。

また幕府内にも大久保一翁・永井尚志のように、龍馬の考え方をよく知っていた幹部もおり、幕閣が龍馬を暗殺せよ、と指図したとは思われない。

かりに見廻組の犯行だったとしても、独自の聞き込みによって龍馬の居所をつきとめ、襲ったものであろう。

大局的な判断を誤った暗殺であった。

龍馬の名は、志士たちの間にはいつまでも記憶されたが、それがよみがえったのは、明治三十七年(一九〇四)であった。

日露戦争の前のある夜、皇后の夢に白装束の男が現われ、「自分は坂本龍馬と申すもので、海軍についていささかの縁がございます。対露戦において、自分の霊が日本海軍を守りますゆえ、どうぞご安心ください」と告げたというのである。

皇后は、おつきの香川敬三(かがわけいぞう=土佐出身)を召して、その話を語った。

香川が、龍馬の写真をみせたところ、まさしくこの男だ、と皇后はうなずかれた。

この話は、香川によって一般にも広まり、龍馬は日本海軍の守護神と喧伝された。

おそらく、薩長人によって牛耳られている明治政府に対する、土佐人香川のアイロニーをこめた創作だったろうと思われる。

龍馬の妻、お龍(りょう)は、遭難当時下関にいた。

その後彼女は土佐へ行き、乙女といっしょにしばらくは暮らしたが、両者の仲はうまくいかなかったようである。

お龍はその後乙女のもとを出て、晩年は横須賀に住み、明治三十二年に病死した。

龍馬の墓は、中岡のそれとともに木戸の碑文によって京都に建立されたが、お龍の墓は横須賀にある。

ふたりは夫婦だったが、死後は隔てられた。

一説には、お龍は龍馬のような英雄の妻にしては、素行がおさまらなくて周囲を困らせたという説もあるが、ものにこだわらぬ龍馬の目からみれば、そういう世間の目をばかばかしく思ったにちがいない。

参考図書

top

岩崎鏡川編『坂本龍馬関係文書』(大正十五年)

坂本中罔両先生銅像建設会編『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(昭和二年)

平尾道雄『坂本龍馬海援隊始末』(昭和四年)

池田敬正『維新前夜の群像二 坂本龍馬』 中央公論社(昭和四十年)

マリアス・ジャンセン(平尾道雄・浜田亀吉共訳)『坂本龍馬と明治維新』 時事通信社(昭和四十年)

坂本龍馬・略年譜

top

天保六年(1835)

弘化三年(1846)

嘉永元年(1848)

嘉永六年(1853)

安政元年(1854)

安政三年(1856)

安政四年(1857)

安政五年(1858)

文久元年(1861)

文久二年(1862)

文久三年(1863)

元治元年(1864)

慶応元年(1865)

慶応二年(1866)

慶応三年(1867) |

一歳

十二歳

十四歳

十九歳

二十歳

二十二歳

二十三歳

二十四歳

二十七歳

二十八歳

二十九歳

三十歳

三十一歳

三十二歳

三十三歳 |

高知城下本丁筋(ほんちょうすじ)の町人郷士(ごうし)坂本家の次男として誕生。

母を失う。以後姉の乙女(おとめ)が母がわりをつとめる。楠山塾(なんざんじゅく)にはいる。

日根野道場にはいり、剣を学ぶ。「泣き虫龍馬」の異名をとる。

剣術修行のため江戸に向かう。北辰一刀流干葉定吉の門にはいる。

ペリー、浦賀に来航。

江戸より帰国。このころ、画家で新知識の河田小龍(かわだしょうりゅう)に会い、海外事情を学ぶ。

再度、江戸遊学に出発する。同郷の武市瑞山(たけちずいざん)、長州の桂小五郎(木戸孝允)らと交わる。

江戸で武術大会に出場する。

江戸より高知に帰り、国境で水戸浪士と面会する。

武市瑞山の土佐勤王党にはいり、京阪と長州間を奔走する。

土佐藩の政策に反対して脱藩する。幕府軍艦奉行、勝海舟の門下生となる。

脱藩の罪が許され、神戸海軍操練所の塾頭となる。

入京し、西郷隆盛に会い、のち薩摩藩に接近する。

越前藩の横井小楠(よこいしょうなん)に会う。木戸孝允(きどたかよし)と会見し、下関から上京。海運貿易を志し、亀山社中(かめやましゃちゅう)を創設。

薩長連合の締結を仲介。伏見の旅館寺田屋にて幕吏に襲われ、負傷。

お龍(りょう)と霧島などに遊ぶ。長州再征の幕艦を門司に攻撃。

「船中八策」をつくり、土佐藩より大政奉還を建白させる。社中を海援隊(かいえんたい)と改称。京都の仮寓近江屋で中岡慎太郎(なかおかしんたろう)とともに暗殺される。 |

top

****************************************

|