|

****************************************

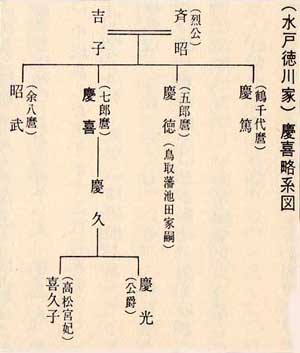

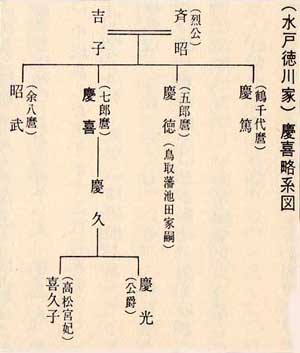

Index 勝海舟 坂本龍馬 高杉晋作 近藤勇 榎本武揚 徳川慶喜

徳川慶喜 綱淵謙錠著

1 慶喜の再評価

1.1 最後の将軍への賛辞

1.2 政権平和委譲の意味

1.3 歴代将軍中の「例外」

2 松平七郎麿時代

2.1 水戸藩の地位

2.2 その生いたち

2.3 斉昭の期待

2.4 エピソードの裏側

2.5 十一歳で一橋家相続 |

3 悲劇への出発

3.1 「日角」ありて非凡の人

3.2 十三代将軍家定

3.3 将軍継嗣問題

3.4 条約勅許の問題

3.5 政治生活への第一歩

4 後見職から将軍へ

4.1 現実政治家の誕生

4.2 将軍後見職(と慶喜の偶像化

4.3 偶像と実像

4.4 加茂・石清水行幸問題

4.5 慶喜の独り芝居

4.6 揺れ動く慶喜像 |

5 政治家慶喜の実像

5.1 渋沢栄一と勝海舟

5.2 最後の一手

5.3 恭順劇への拍手

参考図書

徳川慶喜略年譜 |

綱淵謙錠(つなぶちけんじょう)作家。一九二四年(大正十三)樺太に生まれる。

東京大学文学部英文学科卒業。『斬』で第六十七回直木賞受賞。著書『苔』『狄』ほか。 |

1 慶喜の再評価 top

1.1 最後の将軍への賛辞

大正二年(一九一三)十一月二十二日、徳川慶喜が死んだ。

数え年七十七歳。天寿をまっとうした、といってよいだろう。

当時のジャーナリズムは、あげてこの「最後の将軍」の功業と高風を賞賛し、追慕のことばを贈った。

たとえば『東京朝日新聞』は――

「公の決然として政権を返上したるは、大国主命(おおくにぬしのみこと)が我国土を捧(ささ)げたるよりも優(まさ)れり」

「吾人は近代の日本歴史に於(おい)て、赫々(かくかく)たる功業、恰(あたか)も日の如(ごと)き明治大帝を有するを誇ると同時に、さながら月にも比すべき徳川慶喜公を有するを誇るものなり。

世界有識の士は、我明治大帝の偉大に向つて讃美(さんび)を捧(ささ)ぐると同時に、必ず又我徳川慶喜公の恬淡(てんたん)謙抑(けんよく)謹恪(きんかく)、及其(およびその)犠牲の精神に向って感嘆を吝(おし)まざるべし。

大帝を以(もっ)て積極的偉人と称し奉るを得ば、公は実に消極的偉人と謂(い)ふべき人なりき。

吾人は今や、此(この)偉人の霊柩(れいきゅう)を送るに当りて、特に此偉人が国民の為(ため)に遺(のこ)したる偉大なる教訓を味はざるべからず」 |

『読売新聞』は―― |

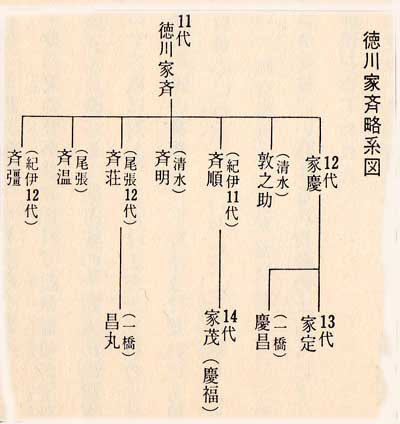

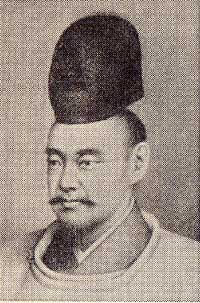

晩年の徳川慶喜 麝香の間伺候時代。伊東函嶺画。

|

「顧みれば公大政を奉還してより今日に至るまで、終始謹慎の一語其(その)余生を一貫したるは、凡人の到底企て及ぶべからざる事にして、実際公の偉なる所以(ゆえん)なり。

我輩居常以為(おもえ)らく、建国以来、日本の歴史を通じて、謙譲の美徳を発揮せし二個の模範的大人物あり、

其一は大国主命(おおくにぬしのみこと)にして、其二は実に徳川慶喜公なりと。

公薨(こう)ずといへども、公の人格は其名と共に朽つべからず」 |

このような賛辞は、なにもジャーナリズムだけの現象ではなかった。

天皇からの誄詞(ついし)をはじめ、東京市長阪谷芳郎(さかたによしお)の哀悼文、その他、海外各国の反響もほぽ同じ主旨であった。

これらの弔辞が述べられたのは、明治天皇崩御の翌年という時代的背景をもち、いわゆる皇国史観の上昇期にあったという条件を考慮にいれてみれば、その大時代がかった表現も容易に理解できるのであるが、いずれにしても、当時の死者に対する最大級の賛辞――いささか儀礼的にすぎるとしても――であったことは確かである。

そしてそれらの賛辞の感傷性を洗い流して、徳川慶喜という存在の歴史的意義を抽出してみると、

一は「幕府から朝廷への政権の平和的委譲」、

二は「内乱の大規模化の阻止」という二点において「明治維新への寄与」をなしたとみなす現代歴史学者の考えに要約できるかもしれない(『京都守護職始末』遠山茂樹「解説」)。 |

1.2 政権平和委譲の意味

しかし考えてみると、この政権の平和的委譲ということが、わが国の歴史上、ただわずかに神話時代の大国主命(おおくにぬしのみこと)の国譲りにしか類比できないということは、人間の歴史にはいってからはそのような事例が一度もなかったということを意味する。

頼朝の鎌倉開府以降の武家政治の歴史に絞ってみても、源氏は実朝(よりとも)をもって、北条氏は高時(たかとき)をもって、足利氏は義輝(よしてる)をもって実質的な権力を失ったとみるならば、彼ら三人は、すべて非業(ひごう)の死を遂げた

また織田家は信長(のぶなが)一代、豊臣家は秀頼(ひでより)をもって同じ道を歩んだ。

それほど権力の座というものが血の代償を要求するものだとすれば、権力者各氏のうちもっとも長期安定政権の記録を保持しえた徳川氏のみが血のあがないを免れ、徳川政権だけでなく、武家政治そのものに最後の幕を引いた慶喜という将軍が、天寿をまっとうしえたということは、たいへん例外的なことといわざるをえない。

このような例外的なことが現実におこりえたことをもって、慶喜(よしのぶ)という人は、時代の先行きを洞察(どうさつ)する鋭い眼識をもっていたといい、いたずらに幕権にしがみついて内乱の拡大を助長し、ひいては、日本国そのものの存立を危うくするの愚を避けるために、大政奉還の挙に出た偉大な政治家であったとみなすか、

これらの賛辞はすべて政権を“安く”譲られた明治新政府側の“おべんちゃら”にすぎず、結局は自分の天寿とひきかえに、徳川(江戸)幕府を売った無節操な将軍にすぎなかったとみるか、

それぞれの立たされた位置によって、われわれの慶喜評価の目盛り針は大きくプレるのである。

慶喜の死後、彼の日本歴史におけるイメージは「最後の将軍」としての非運に生きた悲劇の人、いわば判官(ほうがん)びいきの判官のイメージとして、日本人の感傷のなかに生きつづけてきた。

それはまた明治政府の高官たちが、彼らの前支配者であった人間にそのイメージのなかに生きることを許容した、ぎりぎりの鋳型であった。

慶喜がその鋳型にはいってさえおれば、明治政府は寛大に前将軍にふさわしい礼遇と賛辞を贈り、ときには明治政府成立の最大の功績者だとまでもち上げることもはばからなかった。

太平洋戦争が終わって、明治政府の敷いた路線が壊滅的打撃をうけ、江戸文化の余韻も消えた。

かつて「公方様(くぼう)」を懐かしんで慶喜を判官(ほうがん)たらしめていた国民的感傷は薄れ、むしろ「天子様(てんしさま)」を感傷のなかに描く人はあっても、公方様を追慕する人はなくなった。

それだけ慶喜の存在は「歴史」の時間のなかにはいったのであった。

そういう意味では、慶喜という存在を客観的に評価しなおすべき時期が到来したといえるであろう。

1.3 歴代将軍中の「例外」

徳川幕府の命運は慶喜によってどれだけ長引いたのか、それとも短縮されたのか、それはわれわれ人間のはかりえない問題である。

歴史は教室内の実験を拒否する。

しかし徳川幕府が十五代将軍慶喜をもって終わった事実だけは打ち消しようがない。

日本の歴史に徳川幕府の名が登場するかぎり、あるいはもっと巨視的にいって武家政治という時代区分の存在するかぎり、その最終ランナーとして必ずあげられる将軍名が徳川慶喜である。それが慶喜の歴史的意義なのである。

とすれば、幕末維新という変革の時代に、一国の支配者として生きた彼の時代的役割を、単なる感傷の経帷子(きょうかたびら)に包んで忘却の河に押し流してやるよりは、もっと積極的に評価のメスをいれて歴史上に正当な位置づけをしてやるのが、現在われわれの義務であろう。

その評価が正負いずれであれ、彼が徳川十五代のうち際立った「個性」の持ち主である幾人かの将軍のひとりであることは、万人の等しく認めるところだからである。

もちろん、江戸中期以後の将軍は「将軍職」という象徴的機関にはめこまれたロボットにすぎなかった。

官僚制度の形式的最終責任者として「床の間の飾り物」に祭り上げられ、実質的な権力者、あるいは現実的な政治家ではなかった。

それは「没個性」としての存在であり、それがまた、かえって幕藩体制という官僚機構を円滑に回転させる秘密かもしれなかった。

こんな話がある。

当時、将軍から下付される「御墨付(おすみつき)」というものがあった。

直接将軍から発行される証明書と思えばよい。

それは奥御右筆(おくごゆうひつ)が内容をしたためて御小姓(おこしょう)頭取に提出し、それに将軍が執務室ともいうべき御用の間(ごようのま)でみずから花押(かおう)を書き、朱印を押すのが慣例となっていた。

現在の一般商事会社でいうなら、秘書課のタイピストがタイプした書類を秘書課長のもとに提出し、それに社長が自分でサインして社印を押すと同じ手続きである。

しかしこの手続きは、八代将軍吉宗(よしむね)のころまでで、それ以後は木でつくった花押(いまならさしずめ筆記体で彫ったゴム印ででもあろうか)に、将軍みずから墨を塗って机の上にひろげられた書類にペタンと押すだけで、あとは御小姓頭取がその上を濃い墨で丹念になぞって、いかにも将軍の直筆(じきひつ)であるかにみせかけた、といわれる。

朱印はもちろん御小姓頭取が押したわけで、将軍の仕事は文字どおり「めくら判」化したのであった。

このような江戸中期以降の「没個性」の将軍のなかで、慶喜はその唯一の例外であった。

彼だけは自分の頭で考え、自分の判断で行動した。

それが彼にとって幸福であったか、あるいは徳川幕府にとってプラスに働いたかどうか、簡単に結論づけることはできないが、いずれにしても、彼の人生は例外の連続から成り立っていたといえよう。

そこでわれわれは、まず彼にまつわる例外性からはいってみるのが、あるいは彼を知るいちばんの早道かもしれない。

2 松平七郎麿(しちろうまろ)時代

top

2.1 水戸藩の地位

例外の第一にあげられるのは、しかももっとも本質的な問題を含んでいるのは、慶喜(よしのぶ)が水戸(みと)家の生まれであるという事実に関連している。

つまり御三家のうちで、もっとも将軍になる可能性の少ない家系に生まれて将軍職を襲ったということである。

彼が将軍になったということ自体が、大きな例外だったのである。

元来、徳川一門のうちで尾張(おわり)・紀伊(きい)・水戸の三家が「御三家(ごさんけ)」とよばれ、越前(えちぜん)松平氏とか会津(あいづ)松平氏といった「御家門(ごかもん)」の一段上に格づけされていたことは周知の事実であるが、御三家のうち、尾張と紀伊は三位(さんみ)中将から進んで二位(にい)大納言(だいなごん)に至るのに、水戸は四位(しい)の少将から三位中納言(ちゅうなごん)どまりで、官位・封禄(ほうろく)は尾・紀に比して一等下がっていた。

しかし尾・紀二家は諸大名同様参勤交代をするに対して、水戸家のみは江戸定府(じょうふ)と称して江戸に永住していたので、俗に「天下の副将軍」とよばれて重きをなしていた。 |

弘道館本館

水戸藩の藩校で、幕末動乱期に尊攘思想を唱導した。水戸市。

|

もちろん、徳川幕府の制度として「副将軍」という役職は存在しないのであるが、幕府自身もこの俗間の呼び名を禁止しなかったのは、将軍家の膝下(ひざもと)に置いて水戸家を重視しているという感じを与えると同時に、それによって、将軍家自体の権威を強める効果もねらっていたかもしれない。

しかし考えてみると、これはまた水戸家からは将軍になる可能性がきわめて少ないということででもあった。

水戸家は“副将軍格”に定められているのであって、将軍世子(せし)のない場合、将軍候補者は尾・紀二家から迎えるのを主とし、水戸はそこでも副の地位に立たされるのが慣例としての考え方であった。

しかも八代将軍吉宗(よしむね)のときに田安(たやす)家と一橋(ひとつぱし)家、九代将軍家重(いえしげ)のときに清水家の、いわゆる「御三卿(ごさんきょう)」が相続問題の紛争を避けるために創始された。

水戸家からの将軍の可能性はますます遠くなった。

2.2 その生いたち

天保(てんぽう)八年(一八三七)九月二十九日、江戸小石川(こいしかわ)の水戸藩上屋敷(かみやしき)に、烈公(れっこう)水戸斉昭(なりあき)の第七子が誕生した。

母は京の有栖川宮(ありすがわのみや)家から降嫁した正室の吉子(よしこ)で、結婚前は登美宮(とみのみや)と称し、死後は文明(ぶんめい)夫人と諡(おくりな)された。

子どもは、兄たちが二郎麿(じろうまろ)・三郎麿・四郎麿と数字でよばれた慣例にしたがって七郎麿と名づけられ、松平を称した。

御三家は世子(せいし)のみが徳川を称し、他の諸子は松平を称するのが例である。

この松平七郎麿なる子どもが、どのような星を背負ってこの世に生まれてきたか、その当時、だれも予想できなかったことはいうまでもない。

ちなみに斉昭には、のちに水戸家を継いだ長男の鶴千代麿(つるちよまろ)以下、二郎麿から十郎麿、余一麿(よいちろうまろ)から余九麿、廿麿(はたちまろ)・廿一麿(はたひとまろ)・廿二麿(はたふたまろ)と、二十二人の男子があり、十五人の女子がいた。

そのうち成人したのは男子十二人と女子六人の十八人であった。

成人率五割弱である。

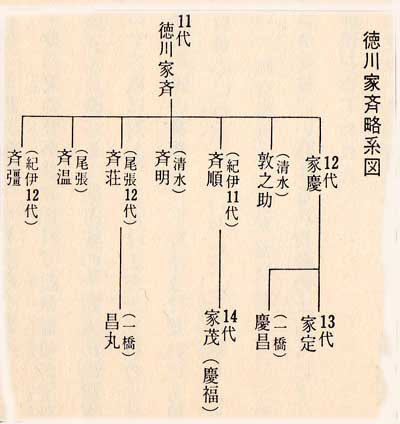

これで連想されるのは、十一代将軍家斉(いえなり)の子どものことであるが、男女あわせて五十一人、そのうち夭折(ようせつ)したのは三十三人、男子で成長したのは十二代将軍家慶(いえよし)のほか十二人であり

(成人率男女あわせて三割五分強。 他に命名前に死亡したもの女子二人、流産したもの五人がおり、これらをいれると総数五十八人となって、成人率はさらに下がる――『幕府祚胤(そい)伝』による)、

家慶の子どもは二十三人

(他に命名前に死亡したもの男子一人、女子一人、流産したもの二人がいる――同前)

その中で成長した男子が十三代将軍家定(いえさだ)と一橋刑部卿慶昌(よしまさ)のふたりだけであったが、家定には宿疾があって子どもをつくることができず、慶昌は十四歳で死亡している。

これを思うと、当時の将軍家・大名家での子どもの成人に至る率は、驚くほど小さかったわけで、成長すること自体がきびしい生存競争をやっとくぐりぬけた「例外」といってよいかもしれなかった。

(注:子供時代の慶昌(一橋)のおつきに勝がなったいたが、慶昌の死で勝はお払い箱、尾張から昌丸が養子で一橋家に入ったが彼もなくなったので、水戸から慶喜が一橋家に入った。) |

|

七郎麿もその例外のひとりであり、そのうえ、もうひとつ「例外というべきは、他の子どもたちに比べて、はなはだ“個性的な育ち方”をしたことである。

彼は確かに幼少期から両親の血をうけてすこぶる聴明(そうめい)であり、貴公子然たる風貌(ふうぼう)をもってはいたが、挙措に乱暴さが目立ち、性格の底にどこか剛情な閉ざされた部分と、変におとなびた狡猾(こうかつ)さがあって、人に好かれぬ少年であった。

七郎麿の兄のうち、二郎麿・三郎麿・四郎麿・六郎麿は早く死んだ。

したがって、七郎麿の遊び相手は五郎麿であった。

五郎麿はのちに因州(いんしゅう)鳥取藩の池田家を継ぎ、慶徳(よしのり)と名のることになるが、七郎麿と同年で、ふた月半ほど早く生まれたにすぎない。

そのため、五郎麿と七郎麿はつねにいっしょに教育をうけ、また性格や成長ぶりも互いに比較されることが多かった。

あるとき五郎麿がお付きの女房たちと雛人形(ひなにんぎょう)を飾って遊んでいた。

そのように五郎麿は性質のやさしい、素直な子であり、女房たちの評判もはなはだよい。

そのなごやかな遊びの場へ、突然、七郎麿がはいってきた。

「五郎さまは面倒なことをなさる」

それが七郎麿のことばであった。同時に七郎麿は雛壇(ひなだん)に駆け寄り、人形や雪洞(ぼんぼり)を払い落とし、人形の手足をちぎったり踏みつぶしたりした。 |

|

「なにをなさる」

五郎麿がむしゃぶりついた。しかし暴れん坊の七郎麿に敵すべくもない。

はねとばされて尻餅をつくと、大声で泣き出した。侵略者は思う存分荒らし回ると、意気揚々と引き揚げていった。

女房たちは相手が七郎麿なので手の出しようがなかった。

この事件で七郎麿の悪名がいっそう高くなった。

2.3 斉昭(なりあき)の期待

七郎麿の読書ぎらいも有名であった。

侍臣どもはさまざまにいさめたが、効果はなかった。

そこで読書しなければ灸(きゅう)をすえると脅し、七郎麿の右の人差し指に大きなもぐさを乗せ、灸をすえた。

それがなんどにも及び、やがて灸点がただれてはれあがったが、

「これを我慢しさえすれば、陰気くさい読書をしなくてすむ。そう思えば平気だ」

と言って、なお読書ぎらいをやめなかった。

困りはてた侍臣どもの報告をうけた斉昭は、

「それは捨ておいてはならぬ。余の命令だと言って、座敷牢(ざしきろう)に押しこめ、食膳(しょくぜん)も与えるな。すぐに実行せよ」と命じた。

そこで座敷内に一坪ほどの場所を選んでそのなかに七郎麿を入れ、前後左右を襖(ふすま)で囲い、縄(なわ)でその外を結いめぐらして出入りのできぬようにした。

後年「剛情公(ごうじようこう)」のあだ名でよばれる七郎麿も、これにはさすがに懲りたらしく、それからは別人のように読書に励んだ、という。

水戸藩では公子たちの懲戒に三等級あった。譴責(けんせき)・灸点(きゅうてん)・座敷牢(ざしきろう)である。

これらを使い分けて、斉昭(なりあき)のいわばスパルタ教育がきびしく実行された。

これもまた、あるとき、の話であるが、水戸藩の公子たちの日課は、朝早く起きて盥漱(かんそう)を終わり、衣服を着て座につくと、侍臣が公子の前に見台(けんだい)をもち出し、四書五経(ししょごきょう)のおさらいを声に出して読むのを慣例としていた。 |

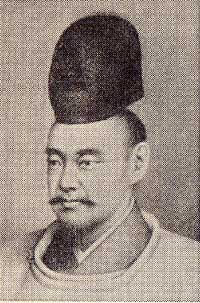

徳川斉昭

|

その間、侍臣は公子のうしろに立って髪を梳(す)きながら、その復読の誤りを正したりする。

ある朝、七郎麿が侍臣に髪を結わせながら復習をしていると、侍臣がなにかの用事で座敷の外へ出た。

すると七郎麿は見台にある本を二、三枚めくって先に進め、知らんぷりをして復読をつづけていた。

これを背後から見ていたのが斉昭であった。斉昭は七郎麿をきびしく懲戒した。

似たようなエピソードはたくさん残っている。

しかし、七郎麿の評判は女房たちの間では芳しくなかったとしても、むしろその点にこそ、斉昭や侍臣たちの期待があったというべきであろう。

「庶子(しょし=本妻以外の子)は嫡子(ちゃくし=本妻の長男=跡取り)と違って、養子にほしいという家があるならすぐにやるべきものだから、永く余の膝下(しっか)では教育できない。

したがって文武ともに怠けさせてはならない」

というのが、斉昭の子どもに対する教育方針だったが、それはけっして嫡出子(ちゃくしゅっし=本妻の子)を甘やかしてよいという意味ではなかった。

他家へ養子にやる人間には速成法を、自藩にとどめおく子どもにはさらにきびしい鍛練法を、という意味であった。

そして七郎麿の乱暴と剛情は「常人にあらず」として、むしろ斉昭や一部の家臣たちの期待するところであった。 |

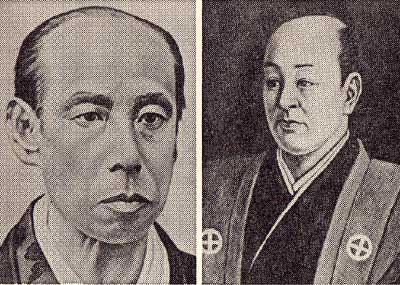

慶喜、七郎麿時代の肖像と書 肖像は7歳、書は6歳時のもの。

|

七郎麿がまだ六歳のときである。斉昭が自分の子どもひとりひとりにつき品定めをしたことがある。

そのなかで、「五郎は堂上風(どうしょうふう)にて品よく、少しく柔和に過ぎ、俗にいふ養子向なり。

七郎は天晴(あっぱれ)名将とならん、されどよくせずば手に余るべし」(『徳川慶喜公伝』)と述べた。

そして他家から養子の口がかかっても、「七郎は世子の控えに残しておきたいから、五郎をやるがよい」と言って、このきかん坊の息子を手放そうとはしなかった。

斉昭の七郎麿に対する期待のほどが知られる。

2.4 エピソードの裏側

ここにもうひとつ有名なエピソードがある。

前述のように斉昭の教育のきびしさは定評のあるところであったが、その方針は公子たちの寝相(ねぞう)のはてにまで及んだ。

夜中、不意に子どもの部屋にやってきて、「寝相はどうか。武士は寝ているときも行儀を正しくしなければいかん」と言って、子どもの頭が枕からはずれていたり、枕が片寄っているのをみずからなおした。

一般の子どもなみに、七郎麿の寝相も悪かった。

斉昭はお付きの女房たちに命じて、七郎麿の枕の両側に剃刀(かみそり)の刃を内側に向けて立てさせた。

そこで女房たちは「ご覧なさいませ。寝相を悪くしてうかつに寝返りなどなさいますと、お顔に傷がつきますよ」と戒めたので、七郎麿は自然に寝相も正しくなった、というのである。

普通このエピソードは、斉昭の子弟教育の厳格さと首尾一貫性、およびそれを守って七郎麿がいかに武士らしい躾(しつけ)を身につけたか、という美談の例として引用される。

それはそれでけっこうだが、わたくしは少し別な角度からこの逸話をながめている。

その角度をわたくしに示唆したのは、剃刀の間に寝かされた七郎麿の反応のしかたである。

この逸話を紹介している『徳川慶喜公伝』はその反応について、

「公は幼心にも、いかでかさる事あるべき、我睡(ねむ)らば彼等は必ず之を取除けんとは推知し給ひしかども、さすがに刃の間に枕(まくら)する事の心地よからねば、自然に寝相も正しくならせ給へり」と伝えている。

つまりこの七郎麿という子どもは「刃の間に枕する事」を恐怖していながらも、「いかでかさる事あるべき」とそのおどしの裹を見抜き、「我睡(ねむ)らば彼等は必ず之(これ)を取除け」ることを計算にいれているのである。

確かにそれだけ頭の回転する子どもは「聡明(そうめい)」の名にふさわしい。

しかしこれは、考えようによっては、剃刀の刃のこわさにふるえながらも、土壇場になれば自分を助けてくれるものが必ずいる、という甘えが心の片すみに存在していることを意味する。

この子どもは“彼等”が自分に大きな期待を寄せており、自分が傷ついたりいなくなることをいちばん恐れているのは、ほかならぬ“彼等”であることを、はっきりと意識しているのだ。

もちろん、その“彼等”のなかには父の斉昭(なりあき)もはいっている。

したがって、ここは絶対に生命の危険がない、という場所柄とかルールのもとでは、暴れん坊のかぎりを尽くすが、いざその危険が現実に自分の身に及びそうだと気がつくと、うまい口実をもうけて逃げてしまう。

つまり、表面の剛毅(ごうき)さの裏にある臆病(おくびょう)と、尻ぬぐいはだれかがしてくれるという甘えとが、この逸話からわたくしの鼻にはにおってくる。

これはなにも当時の七郎麿だけの性格ではあるまい。

貴族や大名の子どもたちの通有性(一般に通じる特性)だったといってよい。

そういった性格が、幕末における上流貴族や賢侯とよばれた大名たちの共通項であったのに対して、貧乏貴族出身の岩倉(いわくら)や、軽輩武士あがりの勝(かつ)・西郷(さいごう)・大久保(おおくぼ)らが、人生に対するいっさいの甘えを拒否したところから政治にはいっていったという違いに注目すべきである。

七郎麿のこの性癖は、のちの慶喜の行動を考えるうえで、記憶しておいてよい。

2.5 十一歳で一橋家相続

いずれにしても、このような“例外的”な素質と環境に育った七郎麿(しちろうまろ)を、一橋家の養子にどうか、という十二代将軍家慶(いえよし)の意向が内々で水戸家に伝えられたのは、弘化四年(一八四七)八月、七郎麿の数え十一歳のときであった。間に立ったのが、当時の筆頭老中阿部正弘(あべまさひろ)であった。

当時、斉昭は家督を鶴千代麿(慶篤=よしあつ)に譲って、隠居の身であった。

三年前の弘化(こうか)元年五月に幕府から「御疑心の廉(かど)あり」として七ヵ条の訊問書(じんもんしょ)をつきつけられ、それが原因で致仕(ちし=辞職)・謹慎を命じられたのであるが、同年十一月、謹慎はとかれたものの、藩政への参与は禁じられていた。

たまたま一橋家では、弘化四年五月、七代慶寿(よしひさ)が死に、そのあとを尾張家から昌丸(まさまる)がはいって継いだが、これも七月十六日に病死したため、後継者問題で困っていた。

このとき、将軍家をはじめ三家三卿に適当な養子候補者がいなかったという偶然性が、この七郎麿という子どもの生涯を大きく変えたのである。

また弘化年間(一八四四〜四八)にはいってから急激にやかましくなった海防問題で、海防掛に任じていた阿部正弘(あべまさひろ)が水戸斉昭の歓心を買っておこうという政治的意図のあったことも、この場合七郎麿に幸いした。 |

阿部正弘

|

はじめ、この養子の話しを阿部正弘から内諭された水戸藩の付家老(つけがろう)中山備後守は、かつて「七郎麿は世子(せいし)の控えにしておきたい」と言った斉昭のことばを思い出し、斉昭がその養子口に乗るかどうか確信がなかったが、中山から報告をうけた斉昭は即座に受諾した。

いうまでもなく、それこそ水戸家から将軍を出す最初のチャンスとなるかもしれなかったからである。

たえず政治的野心で、自己を燃え立たせておかねば生きている気がしないといった趣のある斉昭が、この話を聞いて、のどのつまりそうな衝撃に身をふるわせたであろうことは想像にかたくない。

ここで、将軍候補生としていちばん可能性の少ない水戸家出身者が、いちばん可能性の強い一橋家当主となることになった。

例外中の例外というべきか。それが運命劇の主人公に与えられる運命というものであろう。

弘化四年九月一日、台旨(たいし=将軍の意向)により松平七郎麿は一橋家を相続、名を徳川七郎麿と改め、同時に誕生日を九月二十九日から十月二日に変えた。

九月二十九日が十一代家斉(いえなり)の祥月(しょうつき=死んだ月)命日(めいにち=死んだ日)にあたるからであった。

十二月一日、元服。従三位(じゅさんみ)・左近衛(さこんえの)中将・刑部卿(ぎょうぶきょう)に任じられ、将軍家慶(いえよし)の一字を賜わって名を慶喜(よしのぶ)と改めた。

3 悲劇への出発 top

3.1 「日角(にっかく)」ありて非凡の人

「慎(つつしみ)隠居を命ぜられてからは、昼もなお居間の雨戸を閉(た)て、雨戸のところどころに二寸ほどに切った竹をはさんで細目に開き、その隙間から外光を取るだけであった。

したがって光は座敷まで届かず、縁側に出なければ暗くて書見(しょけん)もできなかった。

朝は寝所を離れるとすぐに麻上下(あさかみしも)を着用し、夏の暑いときでも沐浴(もくよく)せず、もちろん月代(さかやき=ひげ)ものびっぱなしにまかせて剃(そ)ることはしない。

べつに幕府から見回りがあるわけではなし、寛(くつろ)いでいてもよいわけだが、身に覚えのない罪を蒙(こおむ)ったのだから、一つは青年血気の意地もあって、こめように厳格に法に従って謹慎していたわけである」

明治四十二年(一九〇九)五月六日、七十三歳の徳川慶喜は飛鳥山(あすかやま=東京都北区)の渋沢栄一(しぶさわえいいち)邸で行なわれた昔夢会(せきむかい)の座談で、安政六年(一八五九)のいわゆる安政の大獄に連座して、隠居・謹慎の台命(たいめい)をうけたときのことを想起してこう語った。

昔夢会とは渋沢栄一が中心になって『徳川慶喜公伝』を編纂(へんさん)したとき、編纂委員たちが直接慶喜から旧事を聞くための会であった。

安政六年といえば、一橋家を継いでから十二年たっていた。

これがあの衆望をにない、期待の中心であった慶喜の、数え年二十三歳の姿であった。

かつて藤田東湖(ふじたとうこ)は「日角(にっかく)」ということばで慶喜の将来を占った。

額の中央の骨が日という形に隆起していることをいい、貴人の相だといわれる。

「一橋公は日角(にっかく)ありて、固(もと)より非凡の人なり、且(かつ)老公(烈公)よりは一等上の方なれば、此(この)先き又と出で難き御人なり。

後には天下を治むる人とならん。

されば事を急ぐは宜しからず。

方今天下に人大なければ、自然に任せ置くとも公に帰する外はあるまじきなり」

慶喜十七、八歳のころの評言である。

また十二代将軍家慶(いえよし)が慶喜に対して特別の好意をもち、暗に世子、つまり自分の後継者に擬していたらしい逸話も残っている。

嘉永五年(一八五二)十二月、といえば家慶の死の前年であるが、将軍みずから三河島で鶴の羽合(はあ)わせを試みた。

「鶴の羽合わせ」というのは、将軍みずからが獲た鶴を天皇に献上する鷹狩(たかがり)をいい、その催しに家慶は「こたびは一橋を連れてゆこう」と側近に言い出して、老中の阿部正弘の意見を聞かせた。 |

藤田東湖

|

これは重大な意味をもっていた。

というのは、鶴の羽合わせには世子(せいし)以外は同伴しないのを例としていたからである。

もしこれが実現すれば、世子は慶喜に変更されたことになる。

家慶には実子家祥(いえさち=のちの家定)が世子として江戸城西の丸にいるのに、それを差し置いて慶喜を同伴したとなれば、将軍の意志はともあれ、それが幕閣および諸大名に与える衝撃ははかり知れないものがある。

これには慶喜びいきの阿部正弘もその政治的影響の先行きをはかりかねて、時機尚早(しょうそう)という意見を述べざるをえなかった。

家慶(いえよし)は「少し早いか」と言って、慶喜同伴のことは沙汰止みとなった。 |

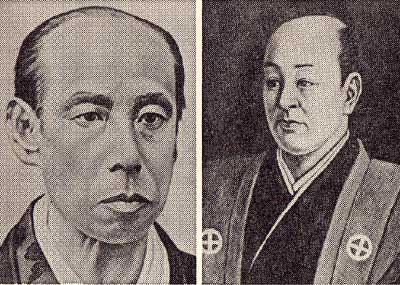

20代の徳川慶喜 将軍後見職として京都で活躍していた。

右は当時着用の陣羽織。

|

3.2 十三代将軍家定(いえさだ)

翌嘉永六年(一八五三)六月二十二日、十二代将軍家慶(いえよし)は「近日の事、実(まこと)に国家の深憂なり」と言って死んだ。

「近日の事」とは、黒船のことである。この六月三日、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが浦賀に来航し、フィルモア大統領の国書を置いて、来年の再航を約して十二日に退去した。

七月十八日にはロシア使節・極東艦隊司令長官プチャーチンが長崎に来航。

このように国事多難、危機意識がひろがると、幕権の弱体化を憂え、将軍に人徳・識見ともに天下の人心をつなぐにたる人物を推戴(すいたい)しよう、という意見の出てくるのは自然の勢いである。

越前藩主松平慶永(よしなが=春嶽)や薩摩藩主島津斉彬(なりあきら)は世子家祥(いえさち)よりはむしろ一橋慶喜を擁立しようとしたが、阿部正弘(あべまさひろ)の慎重論でこのときは表面には現われず、家祥が十三代将軍の宣下(せんげ)をうけた。

しかし家祥(将軍宣下後一ヵ月して家定(いえさだ)と改名)の将軍では心もとないというので、慶喜を家定の御養君たらしめようという運動か引きつづいて進められていった。

その原因は、家定の肉体的欠陥にあった。

家定は家慶の三男であったが、「幼少にて重き疱瘡(ほうそう)に罹(かか)り給ひ、満面の痘痕(とうこん)に醜くならせられ、且(かつ)病身がちなる上、俗に謂(いわ)ゆる癇症(かんしょう)にて、眼口時々痙攣(けいれん)し、首また之(これ)に従ひ、一見笑ふべき奇態を為(な)し、言語も亦(また)稍(やや)訥(とつ)して吃(ども)るが如(ごと)くなりけり」(『徳川慶喜公伝』)といった気の毒な生いたちで、父の家慶も侍医たちに命じて種々の療法を行なわせたが、効果はなかった。 |

松平慶永 島津斉彬

|

家定自身も成人するとその癖を恥じて人に会うのを厭(いと)い、「御簾中(ごれんじゅう)は前後三人まで迎へられしかど、曾(かつ)て男女の語らひもなら」ざる状態で、ひどい抑鬱症(よくうつしょう)に陥っていた。

もちろん、これは大奥の厳秘である。うっかり外にもれては、将軍の権威にもかかわる問題である。

しかし、こういうことは「隠すより現われる」で、隠そうとするとかえって歪曲(わいきょく)され増幅されて外へもれるものである。

閣老や諸大名のなかには、その奇癖・異態を見て「暗愚の君」とうわさするものもあり、今日のような重大な時局にこのような将軍ではおぼつかない、という不安がかもしだされるようになっていた。

もっとも、弁護論がないでもない。

長い間家定の小姓(こしょう)をしていた朝比奈昌広(あさひなまさひろ)の手記がある。

それによると、

「家定に関する悪いうわさは、家定の容貌(ようぼう)と動作の奇癖に原因するもので、そのために将軍としての威厳に荘重さがないからで、家定自身はけっして『暗愚』ではなかった。

物の道理もわきまえ、『中主の器(うつわ)』であり、世の中が平穏無事な時代だったならば、けっこう、思慮分別のある将軍ともいわれたであろうのに、気の毒にも国家多事のときに生まれたため、そのような汚名をこうむったのは、かえすがえすも残念だ」 |

と弁護している。

もうひとり、家定の弁護に立ってくれそうな人間がいる。アメリカ総領事ハリスである。

一八五七年十二月七日(安政四年十月二十一日)、ハリスは大君(たいくん)家定に謁見し、ピアス大統領の親書を上呈した。

その謁見の場面がハリスの日記に克明に述べられている。

「ここで、私(ハリス)は言葉を止めて、そして頭を下げた。

短い沈黙ののち、大君(たいくん)は自分の頭を、その左肩をこえて、後方へぐいっと反らしはじめた。

同時に右足をふみ鳴らした。

これが三、四回くりかえされた。

それから彼は、よく聞える、気持のよい、しっかりした声で、次のような意味のことを言った。

『遠方の国から、使節をもって送られた書翰(しょかん)に満足する。

同じく、使節の口上に満足する。両国の交際は、永久につづくであろう』」(ハリス『日本滞在記』坂田精一訳) |

来日後、目に映るあらゆるものを熱心に観察しているハリスが、このときの家定(いえさだ)の“奇癖”を見たままに表現

してとかくの批評をくださず、むしろ好意さえ感じられるような書きぶりをしているのは、日米修好通商条約調印の可能性が、この謁見によって確実になったという喜びからもあるであろうが、煩瑣(はんさ)な“しきたり”に満ちた江戸城内に案内されて、大君(たいくん)の異態までひとつの“しきたり”の表現とでも思ったからであろうか。

いずれにしても、ここには自分の肉体的欠陥を恥ずかしがらずに、外国使節の謁見という重大なつとめを果たした将軍家定の生(なま)の姿がうかがわれる。

3.3 将軍継嗣(けいし)問題

だが政治の要請は苛酷(かこく)である。

子どものできる可能性のない家定の継嗣問題をめぐって、幕閣の底流となっていた権力抗争が徐々に顕在化してきた。

ひとつは幕政改革を強く主張するいわゆる「開明派」勢力であり、家慶の死後、老中阿部正弘(安政四=一八五七年六月没)・松平慶永(よしなが)・島津斉彬(なりあきら)らが中心となり、これに幕府の川路聖謨(かわじとしあきら)・土岐頼旨(ときよりむね)・永井尚志(ながいなおむね)・岩瀬忠震(いわせただひろ)といった気鋭の官僚たちが加担して、一橋慶喜を擁立しようとした。人よんで「一橋党」という。

もちろん表面には出ないが、水戸斉昭が、わが子の将軍実現を、どれほど息をつめて期待していたかは想像にあまりあろう。

後年、松平慶永は『逸事史補(いつじしほ)』で、

「水戸老公の私心は頗(すこぶる)盛んなり。此(この)事件について、我等も老公のために売られたり。

勤王(きんのう)の誠意は感ずべき事ながら、一橋刑部卿を将軍となす事は、老公の私心と欲とに起れり、(中略)

天下の有志、水府(すいふ)老公(=水戸斉昭)の私心のある事をしらず、為彼(かれのため)に欺(あざむ)かれたり」

と述ぺている。 |

これに対して、新たに家定の継嗣候補として、慶喜の対抗馬とされたのは紀伊慶福(よしとみ)であった。

これをかついだのは彦根藩主井伊直弼(いいなおすけ)を中心とする「保守派」の譜代大名と、家定の御側御用(おそばごよう)をつとめるいわば側近たち、および家定の生母本寿院(ほんじゅいん=お美津の方)をはじめとした江戸城大奥の女性たちであった。

「南紀党」または紀伊派とよばれている。

井伊直弼の論理ははっきりしていた。

徳川家が二百年来天下の太平をもたらしきたったのは、一にかかって将軍家というものの威徳によるのであり、将軍個人の賢愚とは関係ない。

要は血筋の近い人を将軍に立てることである。

それを下者が上者をとやかく品評し選択するなどとは、臣下の分として思い上がりもはなはだしい、というのである。

この論理からいうと、慶福(よしとみ)は十一代家斉(いえなり)の孫であり、前将軍家慶(いえよし)の弟斉順(なりゆき=紀伊家十一代)の子、つまり家慶の甥(おい)にあたり、筋目は将軍にもっともふさわしい。

それに対して水戸家の血は家康以来二百年、一度も将軍家と混じっていないので、血は薄くなっている、というわけだ。 |

井伊直弼

|

3.4 条約勅許の問題

この「将軍継嗣(けいし)」問題と並行して、というよりはないまぜになって安政五年(一八五八)の日本政界をゆさぶったのは「条約勅許」問題であった。

そのゆさぶりの強さは、わずか十年後には明治維新を迎えているていの激震であった。

日米修好通商条約の調印には、勅許をとるべしという議論が幕府内にももち上がり、阿部正弘の死後、幕閣の中心となっていた堀田備中守正睦(まさよし)は、安政五年一月、上洛して勅許を奏請した。

しかし、堀田の見通しは甘かった。

水戸斉昭の攘夷論は、宮廷のすみずみにまで浸透しており、結局は勅許もとれず、逆に将軍継嗣は慶喜をという勅諚まで出そうな雲行きに、条約勅許を得るには松平慶永を大老に推薦するしかないという意図をもって、

四月二十日に帰府したのであるが、 |

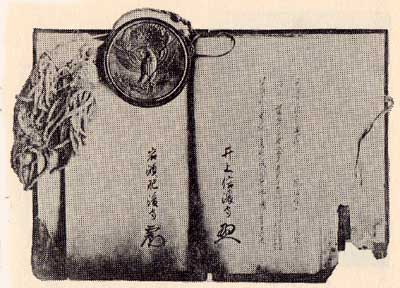

日米修好通商条約(正本)日本が最初に外国と結んだ通商条約である。

|

二十二日、将軍家定に謁してその旨を申請すると、家定は「家格・人物いずれからみても、掃部(かもん=井伊直弼)をおいて越前(えちぜん=松平慶永)をあげるわけにいかない」と答え、

翌二十三日、直弼の大老就任が発表された。

これは一橋党の敗北を意味した。

五月三十日、紀伊慶福(きいよしふく)を将軍継嗣に、という台命(だいめい)を家定(いえさだ)から内々にとりつけた直弼は、さらに

六月十九日、井上清直(きよなお)と岩瀬忠震(ただなり)を全権として派遣し、神奈川沖に停泊中の米艦ポーハタン上で、ハリスとの間に日米修好通商条約の無勅許調印を敢行させた。しかも

同二十二日、条約調印の顛末(てんまつ)を朝廷に奏聞するのに、五老中連署の奉書を宿次(しゅくつぎ)飛脚をもって京都の武家伝奏(幕府の奏請を、朝廷に伝える役)に送らせた。

それは、ゴルディウス王の結び目を一刀両断したアレクサンダーを思わせるものがあった。

しかし、この幕府の態度は不臣不遜(ふしんふそん)、朝廷を蔑視(べっし)するものとして論難攻撃の的となった。

その反応をいちばん最初に行動で示したのが、ほかならぬ一橋慶喜その人であった。

宿次(しゅくつぎ)奉書発送の翌二十三日、慶喜は登城して直弼に面接し、無勅許調印と宿次奉書について詰問した。

二十二歳の白面の貴公子が、いささか歌舞伎芝居じみてはいたが、音吐朗々(おんとろうろう)と四十四歳の幕閣の最高権力者を、しかも初対面でつるし上げたのであった。

直弼はひたすら恐懼(きょうく)の姿勢をとり、巧みに慶喜の舌鋒をかわした。

だいたい御三卿(ごさんきょう)は、いわば将軍家の部屋住みといった意味のものである。

政治とは無縁であるべき存在である。それが自分の意志で登城し、大老を面責したということは、もっとも重大な政治的行動をしたことであり、しかも慣例違反ともいうべき行為であった。

継嗣問題では、自分の意志とは無関係に(事実、慶喜はつねに辞意を表明していた)政争の渦のなかに巻き込まれていたともいえるが、「条約勅許」問題においては、みずからドップリと政治にコミットした、というべきであった。

これは慶喜の生涯の重要な瞬間であった。

六月二十四日、慶喜のあとを追うように、水戸斉昭、同じく慶篤(よしあつ)・尾張慶恕(よしくみ)・松平慶永(よしなが)が不時登城をして直弼はじめ閣老たちを問責したが、結果は軽くいなされた、といったかっこうで終わった。

六月二十五日、諸大名に総登城が命じられ、紀伊慶福を世嗣に決定した旨の発表があり、その「お広め」として、将軍家定の慶福以下に対する「御対顔」があった。

家定はそのあと急にぐあいが悪くなり、松の廊下から人に支えられて退出し、御小座敷で倒れた。そしてそのまま回復をみず、十一日後の七月六日に死んだ。数え年三十五歳であった。

家定の死の前日(七月五日)、六月二十四日の押しかけ登城に対する処罰が発表された。

尾張慶恕(よしくみ)は隠居慎(いんきょつつしみ)、水戸斉昭(なりあき)は慎、同慶篤(よしあつ)は登城停止、松平慶永(よしなが)は隠居慎、そして一橋慶喜(よしのぶ)も登城停止を命じられた。

3.5 政治生活への第一歩

安政五年(一八五八)八月八日、家定の喪(も)が発表され、紀伊慶福(よしとみ)が家茂(いえもち)と改名して徳川家の十四人めの将軍職を継いだ。

慶喜二十二歳に対し、家茂はまだ十三歳の少年にすぎなかった。

慶喜の胸の奥深くで、いままでだれにも侵されたことのない自尊心にひびがはいった。

生涯癒(いや)しようのない傷であった。

翌安政六年八月二十七日、いわゆる「安政の大獄」によって、さらに隠居・謹慎を命じられた。

それが慶喜の政治生活への出発であった。

しかも彼の政治生活は、幕末の十年間という短い期間であり、七十六年の長い生涯をこの十年間に圧縮して生きたわけであるが、それがまず敗北の人、退隠の身として、いわば挫折した時点が出発点という珍しい形で、政治生活にかたく結びつけられていたというのは、これこそ例外中の大例外というべきであろうか。

悲劇的な第一歩といってよいかもしれない。

この謹慎は、翌万延元年(一八六〇)九月四日までつづいた。

三月三日、桜田門外の変で井伊直弼が殺害されなかったならば、いつまでつづいたであろうか。

同日、尾張慶恕・松平慶永・土佐藩主山内豊信(容堂)も謹慎をとかれた。

しかし慶喜以下全員、面会・文通は依然として禁止されたままであった。

このなかに水戸斉昭の名は見あたらない。

斉昭は前年八月二十七日、水戸表にて永蟄居を命じられ、それまで謹慎していた駒込の屋敷を出て水戸城に移っていたが、この八月十五日、胸痛のため急死した。

歳(よわい)六十一。

「胸痛とは今の所謂(いわゆる)心臓破裂ならん」と『徳川慶喜公伝』は注を加えている。

斉昭は人生でもっとも期待していた(と思われる)慶喜の将軍姿をついに見ることなく、いや、むしろ隠居・謹慎という罪名を背負わされたわが子の将来を憂えつつ、その波乱の生涯を閉じたのであった。

慶喜は一橋邸で謹慎中のため、父の葬式に参列することはもちろん、使者を立てることも許されず、一室に閉居して和歌に哀慕の情を託すしかなかった。

あまかけりいづくの空にいますとも 心はゆきてつかへまつらむ

しばしだに君が教えやわするべき おもひなおきそ露もこころを |

4 後見職(こうけんしょく)から将軍へ

top

4.1 現実政治家の誕生

慶喜(よしのぶ)が尾張慶恕(よしくみ)・松平慶永(よしなが)・山内豊信(とよしげ)らとともに他人との面会および文通を許され、「先年御不興の筋は悉皆(しっかい=ことごとく)御宥許(ごゆうきょ)」されたのは、文久二年(一八六二)四月二十五日であった。

五月七日、慶喜は御礼言上のため登城して将軍家茂に面会したが、七月六日、さらに隠居したはずの一橋家再相続と将軍後見職(こうけんしよく)就任とを命じられた。

これで全身を呪縛(じゅばく)していた安政の大獄という重苦しい悪夢は、一場の夢として通り過ぎたのであった(いや、通り過ぎたことにさせられた、というべきかもしれない)。

安政五年(一八五八)七月、井伊直弼詰責の件で登城停止を命じられてから四年という長い時間が流れていた。

きのうに変わるきょうの優遇ぶりは、時代の大きな移り変わりを思わせた。

それは長い歴史のなかで風化した幕府の屋台骨が、もはや井伊直弼の武断政治には耐ええなくなっていることを物語っていた。

同時に日本全体にかかわる政策の決定は、幕府の独断専行が許されず、朝廷の意向を打診することなしには進みえない現実を招来していた。 |

徳川家茂

|

その公武一和の妥協策から和宮(かずのみや)の降嫁(こうか)問題も現実化していた。

そしてこの四年間、外界から遮断(しゃだん)された暗鬱(あんうつ)な世界に沈湎(ちんめん=酒におぼれる)している間に、慶喜は大きく開眼していた。

すなわち、権力を握ったものと握らないものとでは天地ほどの違いがあることを実感させられたのである。

しかも、いままでは、その権力は向こうから転がりこんでくるものと安易な期待感にあぐらをかいていたが、それはみずから手をよごして獲得しなければならぬものであることを知らされたのである。

このことがしぶとさという処生技術を彼に付与した。

しかも慶喜のあふれる才気と教養は、その権力志向心理をあからさまに表面に現わす楽天性を拒否した。

彼の心理は幾重にも屈折して、容易に他人ののぞきこむことを許さなかった。

後年、徳川家相続・将軍宣下(せんげ)の問題の際、松平慶永は慶喜のその屈折した心理にほとほと困りはて、「ねじあげの酒飲み」とあだ名をつけた。

いつのまにかひとりの現実政治家が誕生していたのであった。

二十六歳であった。

同時にこの四年間に、外界では慶喜をめぐって、不思議な現象がおきていた。 |

和宮 公武合体実現のために降嫁した。

|

慶喜という存在がひとつの偶像と化していたのである。

直弼の武断政治が失敗であったことは、賛否いずれの側からも明瞭(めいりょう)であった。

しかしその後の安藤信正(あんどうのぶまさ)内閣も優柔不断のうちに退場を余儀なくされ、同時に対外関係はいよいよむずかしい局面を迎えつつあった。

諸物価の高騰による社会不安も増大していた。一時は起死回生の妙薬とみえた公武合体策も、いつのまにか京都と江戸との二元運動を開始し、その回転のズレから生ずる朝・幕間の亀裂(きれつ)は、全国民の危機意識をいやがうえにも高めつつあった。

4.2 将軍後見職(こうけんしょく)と慶喜の偶像化

強力な指導者像が期待されていた。

英雄待望論が朝野に満ちあふれていた。

そしてその待望論の焦点にピタリとあてられていたのが、ほかならぬ慶喜であり、しかも井伊直弼の赤牛の重圧にじっと耐えている一橋刑部卿(ぎょううぶきょう=慶喜)の高貴な受難像であった。

その受難像は、この四年間にみるみるうちに増幅され、神格化されていった。

当時の伝達機関といえば、いわばクチコミである。

目に見えないものをタチで強調して伝達しようとすれば、表現の曖昧さを神秘感のベールで補強するしかない。

慶喜像は、おのずと偶像化し、強力な磁場をもつ存在となった。

その慶喜像を決定的にしたのが、孝明(こうめい)天皇の「慶喜を将軍後見職(こうけんしょく)に、松平慶永を政事

(せいじ)総裁職に登用せよ」という勅諚(ちょくじょう)であった。

しかもわざわざ大原重徳(しげとみ)を勅使として江戸へ下向させ、島津三郎久光(ひさみつ)が薩兵八百余人を率いてこれに同行した。

文久二年(一八六二)五月下旬である。

これが幕府への大きな圧力であったことはいうまでもない。

その結果、前述のように、七月六日、慶喜は将軍家茂から「叡慮(えいりょ)を以(もっ)て仰下(おおせくだ)されたるにより、後見相勤め候(そうろう)やうに」という直命をうけ、慶永も同月九日、「“叡慮を以て”仰遣(おおせつか)はされたるにより、政事総裁職を申付くる」旨の台命(たいめい)をうけた。

これは幕府にとって三つの点で重大な意味をもっていた。

もともと幕府要人の人事は台命によって行なわるべきものである。それが今回は、

一はわざわざ「叡慮を以て」とことわらざるをえなかったように、朝廷の干渉によって行なわれたこと、

二は勅使の下向に兵力をともなって入府したこと、

三は前項を逆にいうと、大名が朝威を背景として幕府の政治に容喙(ようかい)したことである。 |

軍装の慶喜 フランスから贈られた。

|

いくら公武一和の世の中とはいえ、これは祖法を根本的に破る事件であった。

世人はこれを幕威の失墜とみると同時に、それほどまでして慶喜を国政に参与せしめようという、孝明天皇の慶喜に寄せる期待感の重さを実感し、慶喜偶像化の大きな刺激となった。

しかも興味深いのは、慶喜偶像化の現象は、朝廷のみならず、松平慶永・山内豊信・島津久光・伊達宗城(宇和島伊達藩主)といった世に「賢侯」とよばれる幕政改革派の諸大名およびその家臣、さらに過激派の攘夷浪士たちにまで及び、しかもそれぞれの階層において自分たちの思惑のなかで、それぞれの偏差をもった偶像としてイメージ・アップされていた。

のちには宿命的ライバルのひとりとして、慶喜と智略(ちりゃく)と権謀のかぎりを尽くして競いあう薩藩の大久保一蔵(利通)が、この段階では、慶喜の将軍後見職(こうけんしょく)就任の報に、

「多年苦心焦思(しょうし)せし事、今更夢のやうなる心地、皇国の大慶言語に尽しがたき次第なり」

とその日記に書いた。

しかしこれらの「救世主」的イメージが増幅されればされるほど、その偶像とは反比例して、別な偶像も一部でつくられていた。

それは老中・若年寄といった幕閣と、江戸城大奥の女性群の間にある、徳川を滅ぼすのは一橋刑部卿(ぎょうぶきょう=慶喜)ではないか、という疑惑の偶像であった。

なんといっても水戸烈公の子である、現将軍家を滅ぼし、みずから天下を取ろうという野心に燃えているのではないか、という不安と懐疑から育てられたぶきみな魔神像としての偶像である。

これがのちに「豚一どの」とか「二心(にしん)どの」と陰口される慶喜評の萌芽(ほうが)となる。

4.3 偶像と実像

後見職就任後の慶喜の活躍ぶりは幕末維新に関する一般通史にみるとおりである。

その後の六年間における重大な政争・事件に慶喜の顔を出さないものはないといってよい。

それは将軍の単なる“後見人”といった存在ではなく、将軍代理および将軍そのものとして実質的な政治的人間の場を与えられた慶喜の当然の姿であった。

しかしその後の六年間の慶喜の政治活動に、どんな意味があったのか。

彼はほんとうに幕権を強化し、幕府を維持していくつもりはあったのか。

それとも彼の政治活動の最終目的は、実際のところは「大政奉還」にあったのか。

もしそれが真の目的だったとすれば、その「大政奉還」という“現実”は、彼を偶像化した人々の期待にこたえたものだったのか。

あるいは彼の野望を疑っていた人間たちの正しさを証明して見せたことなのか。

疑問は芋づる式に次から次とつながってくる。

しかし、いま、これらの疑問をひとつひとつ分析している余裕はない。

いずれにしても、慶喜(よしのぶ)は期待どおりに“活躍”した。

その動態力学(ダイナミックス)は討幕派の岩倉具視(いわくらともみ)・西郷隆盛(さいごうたかもり)・大久保利通(おおくぼとしみち)らに匹敵する、といっても過言ではあるまい。

しかしその活躍は、結果としてなにをもたらしたか。

一言にしていえば、彼を偶像視した人間たちは、それぞれ自己のつくり上げた偶像と慶喜の実像との偏差の大きさに驚き、失望の苦汁をなめざるをえなかった。

慶喜が自分たちの期待にそむいて無能だったからではない。

有能すぎたからである。

歴史の先がみえなかったからではない。

みえすぎたからである。

あらゆる慶喜ファンは、それぞれ自分の胸のなかの慶喜像が慶喜自身によって破壊されていくことに傷ついたのであった。

それはとりもなおさず慶喜自身が歴史のなかで孤立していく過程であり、人心が彼を去っていく歴史であった。

彼の「個性」が彼自身を殺していった、ともいえるであろう。

以下、限られた紙幅のなかで、二、三の例をたどってみよう。

4.4 加茂(かも)・石清水(いわしみず)行幸問題

文久三年二八六三)一月五日、慶喜は将軍後見職として上洛(じようらく)した。

二月四日、松平慶永上洛、三月四日、将軍家茂上洛、京都は公武合体派と尊王攘夷(そんのうじようい)派の角逐場と化した。

そして将軍上洛を待っていたようにおきたのが、加茂・石清水行幸問題であった。

三月十一日、天皇は加茂下上社(かもしもがみしゃ)に行幸、攘夷(じょうい)祈願を行なった。

関白(かんぱく)・大臣以下が供奉(ぐぶ)し、行列の前後には備前(びぜん)藩以下十一藩の銃隊数百人、道筋の警衛も厳重を極め、将軍家茂(いえもち)も慶喜も騎馬姿で随行した。

行装の美麗荘厳なること「さながら古き絵巻物を見るやうなり」(『徳川慶喜公伝』)といわれた。

在位の天皇の行幸は、寛永三年(一六二六)後水尾(ごみずのお)天皇の二条城行幸以来二百三十七年ぶりだった。 |

下鴨神社

孝明天皇は将軍家茂を従え、ここで攘夷を祈願した。京都市左京区。

|

尊攘派の鼻息のあたるべがらざるありさまがみえるようである。

これよりさき、尊攘派の跳梁(ちょうりゃく)ぶりに手を焼いた松平慶永(よしなが)は政事総裁職の辞表を出し、幕府の許可のないまま、三月二十一日、帰国のため離京した。

尊攘派はいつのまにか討幕のニュアンスを色濃くもちはじめていた。

加茂社(かもしゃ)につづいて、石清水(いわしみず)八幡宮行幸の期日は四月十一日と発表された。

尊攘派がなにかのワナを仕掛けているであろうことは十分に考えられるところであった。

そのワナに陥らぬために、慶喜はいやがる家茂(いえもち)を説得して、十日の夜、急に将軍が「風邪発熱」したので明朝の供奉を辞する旨を言上させ、十一日当日は慶喜が将軍名代(みょうだい)として鳳輦(ほうれん)にしたがった。

当日薄暮、八幡(はちまん)に着御。天皇はそこから板輿に召されて男山に登り、攘夷の祈願を神前に凝らされた。

ところが真夜中の二時ごろ、山下の寺院にいた慶喜のもとに天皇からのお召しがあった。

これは三条実美(さねとみ)ら尊攘派公卿たちが古式にのっとり、攘夷の節刀を慶喜に授けて、対外関係における幕府の立場をのっぴきならぬものにしようという魂胆からであった。

それが彼らの手ぐすねひいて待っていたワナであった。

慶喜は朝からの腹痛と下痢を理由に山上の社頭には赴かず、しかも夜中にかかわらず宿泊の場所を他に移して使者を避けた。

しかし翌朝、還御の際は再び供奉の列に加わった。

これは尊攘派に、幕府に対して攘夷決行を迫る口実を絶対に与えないための、肩すかし戦術であった。

尊攘派が憤慨して、「将軍の仮病、一橋中納言の勅召をかえりみない出奔、ともに朝廷をないがしろにするもので、天誅に値する」と三条大橋に落書したのも当然だった。

将軍の名をあげて「天誅」を加えるといった落書は、これがはじめてであった。

4.5 慶喜の独り芝居

慶喜にしてみれば、攘夷論などというのは、まったくの観念論にすぎないことははっきりとみえている。

そんなものをまじめくさって決行する気持ちなどさらさらない。

しかし上洛直後から攘夷期日を決めよと催促されていた。

その催促がまたきた。

そこで四月二十日、将軍の名をもって朝廷に攘夷期日を五月十日とする旨を奉答した。

尊攘派公卿たちは「まさか」と思っていただけにその返事にびっくりしたし、また幕閣側も、それまでにたった二十日間しかないというのにそんな確答を与える無謀さにびっくりした。

四月二十二日、在京の諸大名に攘夷期限の決定が告示された。

「どうせできない攘夷なんだから、準備のしようもないような期日に決めたほうがよいのだ」

それが慶喜が側近に打ち明けた腹であった。

慶喜はその告示の出た二十二日、「江戸に帰って攘夷の準備をする」と言って京都を出発していた。

つきしたがった部下のなかに、水戸藩家老武田耕雲斎(こううんさい)がいた。

耕雲斎は烈公(れっこう)譲りの攘夷論者として有名だったので、「いよいよ一橋中納言殿もやる気だな」とうわさされた。

慶喜の芸のこまかさである。 |

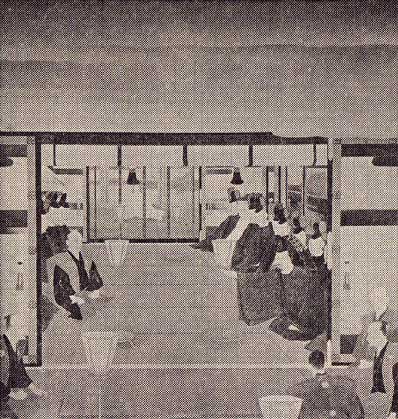

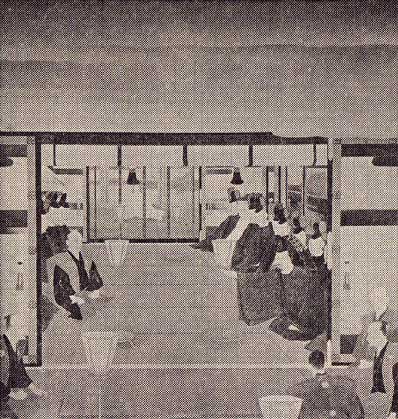

小御所会議 徳川慶喜の辞官と納地が決定された。島田墨仙画。

|

五月八日、江戸到着、攘夷期日まであと二日しかない。

翌九日、登城して老中以下を召集し、攘夷決行の日は明日であることを告げた。

今日の明日である。

老中どもは唖然(あぜん)とした。

慶喜は「攘夷決行につとめよ」と号令をくだすと、そのまま城を下がった。

慶喜としては朝廷との約束をまちがいなく果たしたのである。

攘夷のできるできないは問題でない。

慶喜はさらに十四日、登城して幕閣に攘夷の実行不可能を理由として後見職を辞職することを告げ、同時に辞表を京都の関白鷹司輔煕(たかつかさすけひろ)に送った。

この辞表は朝廷がそれを却下することを十分に計算に入れての駆け引きであるこというまでもない。

それが慶喜のいままで他人に秘していた奥の手だったのだ。

子どものとき枕に立てられた剃刀で怪我をしたら、いちばん狼狽し困却するのは父の斉昭であり、お付きの侍女どもであることを見抜いて、眠ったふりをしながら薄目をあけてその剃刀の取り除かれるのを見ていた、あの心理である。

その心理劇を京都と江戸の政界を背景として独り芝居で演じてみせたのである。

観客は 「アッ」 と叫んだ。

千両役者の踏む六方のあざやかさに見とれて、拍手を忘れた。

しかしその拍手は、役者が花道に引っ込んでも、結局は鳴り響くことはなかった。

気をのまれたのである。

観客たちが舞台に見た慶喜は、彼らが胸にいだいていた偶像とは異なり、もっとぶきみな、底暗い権謀術数家(マキャベリスト)のイメージをもっていた。

無心に贔屓(ひいき)心から拍手を送らせてくれないなにかを感じさせたのである。

この芝居はさらに慶喜の思惑どおりに進んだ。朝廷はじめ在京の閣老たちは、慶喜の辞表に困りはてた。

慶喜の実兄である水戸中納言(慶篤=よしあつ)から辞表撤回を望んできたし、鷹司関白から勅諚(ちょくじょう)であるといって翻意をうながしてもきた。

慶喜あっての攘夷であることがだれの目にもはっきりした。

天皇の慶喜に依頼する度合いの深さが公卿たちにもよくわかった。

慶喜の自尊心は満たされた。

しかも慶喜の芝居のうまさは、こんどの筋書を通して、自分こそもっとも正統的かつ急進的な攘夷論者だというイメージを強化させたことである。

ただひとつ、慶喜の筋書にない事件がおきた。

「公武一和して天下の大策を立てたいという叡慮でもあるから、速かに上洛せよ」という再度の朝命によって、同年(文久三(一八六三年)十月二十六日に江戸を出発することになったが、その三日前の二十三日、慶喜の側用人(そぱようにん)中根長十郎(なかねちょうじゅうろう)が雉子橋(きじぱし)外で暗殺された。

慶喜が攘夷に踏み切れないのは、側近に開港論者がいて邪魔をするからだ、と思い込んだ江戸府内の攘夷浪士の手になるものらしかったが、犯人はあがらなかった。

いうならば慶喜の芝居による犠牲者第一号であった。

4.6 揺れ動く慶喜像

これと同じパターンは、政局の推移とともに次々と繰り返される。

元治元年(一八六四)六月五日、そのために明治維新が一年おくれたといわれる、新選組の池田屋斬り込み事件があった。

これで過激派志士たちの慶喜信仰は完全に崩壊した。

むしろ慶喜こそ「叡慮(えいりょ)と偽り、奸計(かんけい)を以(もっ)て勤王誠義の士を捕縛」させている元凶である、その旅館に放火し、天誅を加えるであろう、という落書まで張り出された。

これは当時の慶喜が禁裏御守衛総督兼摂海防御指揮という役職にあり、京都守護職の松平容保(会津藩主)とともに暗殺の渦巻く京都の治安維持に任じていたのであるから、むしろ過激派志士たちの恨みの的となるのはそれだけ大きな業績をあげていたと評価すべきである。

しかし彼の業績の犠牲、いいかえるならば、過激派側からみた慶喜像の崩壊の余波として、中根長十郎のあとを継いだ側用人の平岡円四郎が、約十日後の六月十六日、暗殺された。

しかも犯人は水戸藩士二名であった。

いまや慶喜像は水戸藩士にすら理解されなくなっていたのだ。

のみならず慶喜は、この年十二月、慶喜を頼って西上してきた水戸天狗党の武田耕雲斎・藤田小四郎(東湖の子)ら総勢約八百人の追討に向かった。

慶喜来たるの報で加賀藩に降伏した天狗党員を、慶喜は結局見殺しにして斬死させた形になった。

慶喜は水戸勤王派とも手を切ったことになる。

蛤御門の変、二度にわたる長州征伐、兵庫開港勅許問題、フランスとの軍事提携による幕権回復策、人材登用・軍制改革による幕政の立て直し、大政奉還など、慶喜の卓越した現実政治家としての才腕を発揮した事件は数多くある。

しかもその間に、家茂の死による徳川家相続および将軍宣下といった大事も執り行なわねばならなかった。

八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍というしかない。

慶喜の手腕は西郷をして「この男を殺さぬかぎり幼帝(明治天皇)の将来はあぶない」と恐れさせ、木戸孝允をして「神祖家康の再来をみるようだ」と嘆息せしめた。

実際、幕末数年間に圧縮された政治生活における慶喜の運動量と、しゃべりまくった台辞(せりふ)の数は、家康を除いた残り十三人の将軍たちの総量をこえるかもしれない。

しかし兵庫開港の勅許を得たという、当時としては驚くべき難問を解決してみせた大芝居の後日譚(ごじつだん)として、三人めの側用人原市之進、か暗殺されるという悲劇が付随している(慶応三=一八六七年八月十四日)。

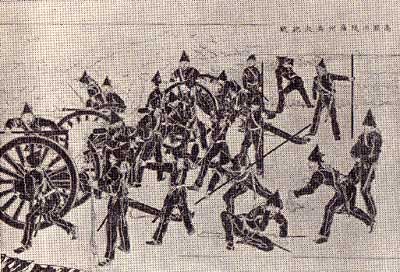

|

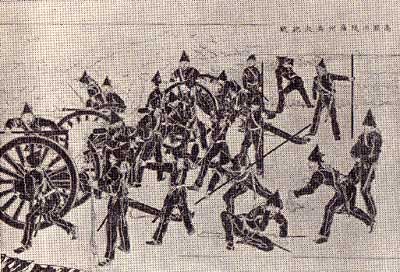

鳥羽伏見の戦い 幕府軍に砲弾を放つ薩摩軍。「戊辰戦争絵巻」より。

|

寛永寺大慈院葵の間

徳川慶喜はここに蟄居し、恭順の意を示した。東京上野。

|

また長州再征の失敗による停戦交渉では勝海舟を裏切り、鳥羽伏見の戦いでは全幕府軍の将兵を死地に残して、いわば総司令官みずから「敵前逃亡」をし、江戸へ帰ってからは「恭順・謹慎」の姿勢を示すために会津・桑名両藩主を江戸から退去させた。

彼の活動のあとには、不思議に怨嗟(えんさ)の声がいまもなお漂っているのほどうしたことか。

慶応四年二月十八日、上野東叡山寛永(かんえい)寺大慈院(だいじいん)に閉居謹慎。

四月十一日、江戸開城の日、大慈院を出て水戸に向かう。

「公は積日の憂苦に顔色憔悴(しようすい)して、髭(ひげ)は蝟毛(いもう)の如く、黒木綿の羽織に小倉の袴を着け、麻裏の草履を召されたり」(『徳川慶喜公伝』)。

慶喜はその政治的生涯を終え、歴史からは姿を消した。数え三十二歳であった。

5 政治家慶喜の実像 top

5.1 渋沢栄一と勝海舟

退隠後の慶喜の生涯を略記する。

慶応四年(一八六八、この年九月八日明治と改元)七月十九日、水戸を出発し、二十三日、駿府(すんぷ=現在の静岡市)に到着。宝台院(ほうだいいん)にはいって謹慎をつづける。

翌明治二年(一八六九)九月二十八日、謹慎をとかれる。

しかしその後約三十年間、母堂文明(ぶんめい)夫人の病気見舞いや葬儀、正室美賀子(みかこ)夫人の死去などで三、四度上京した以外は、駿府を出ることはなかった。

明治三十年十一月十九日、出京して巣鴨一丁目に住み、明治三十四年十二月、小石川小日向(こびなた)第六天に移った。

明治三十一年三月二日、はじめて参内して天皇・皇后に謁す。慶喜は葵(あおい)の紋服を着用してかっての自分の居城に登った。

明治三十五年六月三日、公爵を授与され、同四十一年四月三十日、勲一等旭日大綬章(きょくじつだいじゅしょう)を賜わる。

大正二年(一九二二)十一月二十二日、死去。

同三十日、谷中(やなか)に葬る。七十七歳。

退隠後、四十五年間の悠々(ゆうゆう)自適の生活に慶喜は自足していたようである。

大弓・打毬(だきゅう)・狩猟・放鷹(ほうよう)・写真・刺繍・油絵・謡曲など、幼少時代から貴人の子には珍しいほどの器用さでお付きのものを驚かしたものだが、その器用さを生かして後半生を退屈せずに過ごした。

また父斉昭の血を引いたのか、二十一人の子に恵まれた。

男十人、女十一人(即日夭亡(ようぼう)した子をいれれば十二人)のうち、成人したのは男五人、女八人であった。

ただ慶喜の後半生で特徴的なのは、彼を訪れる人間がきわめて隕られていたということである。

もちろん、慶喜のほうとしては謹慎の意もあって来客を避けたのであろうし、訪問者側にも明治政府への気兼ねと慶喜の感情を忖度(そんたく)しての遠慮があったかもしれない。 |

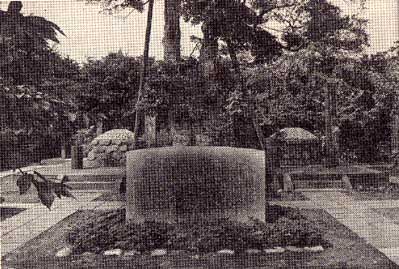

徳川慶喜の墓

神道を奉じていた慶喜の墓は、寛永寺に近い谷中霊園内にある。

|

しかしそれにしても常の出入りを許されていたのは、渋沢栄一(しぶさわえいいち)と勝海舟(かつかいしゅう)のふたりぐらいしかいなかったというのでは、いささか少なすぎる観がないでもない。

もっと苦楽をともにした旧幕臣や旧大名もいたはずである。

このことが、前述した慶喜への怨嗟(せんさ)の声となんらかのかかわりがあるとも考えられないであろうか。

5.2 最後の一手

慶喜の全生涯をながめわたしていちばん感じられることは、あれだけの政治的活動をしながら、いわゆる君臣の情の交流した美談というものが意外に少ないという事実である。

奇才縦横・剛毅果断(ごうきかだん)と評され、その英雄的資質はつねに家康と比較されながら、家康の場合には君臣水魚(くんしんすいぎょ)の交わりといった、感情的紐帯(ちゅうたい=きずな)をたたえる美談がうんざりするほど出てくるのに、慶喜の場合はそれがきわめて少ない、いやほとんどない、といってよい。

これはどういうことであろうか。

結局、慶喜には、彼に向けられた他人の愛情をシラケさせるなにかがあったのであろう。

偶像としては磁力をもち、人を酔わせる魅力があったが、実像としてはそのような人間関係をつきはなす何かがあったのであろう。

それは現代の教養人のもっている性格と共通したものかもしれない。

いっぼうでは陰湿な人間関係を拒否すると同時に、もういっぼうではたえず他人との比較関係で自己をながめ、「自分は他人よりももう一手多くもっているぞ」という優越感によって自己の存在価値を保証しようとする。

いうならば他人との同列を拒否する屈折心理であり、唯我(ゆいが)独尊性である。

おそらく慶喜という人は、現実認識において「わしにはもうひとひねりあるぞ」と自慢し、現実処理において「もう一手奥がある」と他人に誇りたかった人間なのであろう。

しかしその一手のあるなしによって起死回生の事態が生ずるような、チャチな現実は存在しなかった。

現実の壁はもっと厚かった。

あるいは、そんな“ひとひねり”とは別なところで歴史の現実は動いていた、というのが実情であろう。

その結果、その“ひとひねり”は逃げの口実のもっともらしさとして、他人の目に映るようになった。

人心が徐々に去っていくのは自然のなりゆきだったかもしれない。

むしろ慶喜のひとひねり芝居は、水戸の御曹司(おんぞうし)であり、一橋中納言殿であり、公方様(くぼうさま)なればこそ許されたのではないか。

「大政奉還」は彼の最後の一手であった。

それによって薩長討幕派の謀略を底から覆すことができるはずであった。

ところがこれに対して西郷・大久保らは「討幕の密勅」という偽勅をつくるといった“きたない”手を使い、「宮廷クーデター」と江戸の「薩邸焼き打ち事件」とにより「武力革命」へと踏み切った。

鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いで慶喜が敗北を認めたのは、討幕派の掲げた「錦旗(きんき)」が出現してからだといわれるが、それを水戸学的教養からの尊王心によるとか、歴史主義者として「朝敵」の汚名が永遠に残ることを恐れたという理由よりは、この「錦(にしき)の御旗(みはた)」を偽造して軍の先頭に掲げるという討幕派側の奇手を、さすがの策士をもって任ずる慶喜自身も読めなかった気落ちによる敗北感ではなかったか。

彼らのほうが自分よりも一手先を隠していたという驚きである。

それが策士慶喜のプロ意識にいちばんガックリきたのだ。

そのうえ慶喜には、ギリギリの土壇場で、自分の尻ぬぐいをしてくれるものがいないと急に臆病(おくびょう)になる傾きがある。

5.3 恭順劇への拍手

結局、大阪から江戸へ逃げ帰って、敵の打った「つめろ」の一手にこちらの打ち返すべき一手を教えてもらったのが、慶喜自身の癖(へき)を同臭の敏感さで見抜いてしまうためにつねに煙たい存在として忌避しつづけてきた勝海舟(かつかいしゅう)からであった。

勝海舟はその一手は「絶対恭順」だといった。

それしかない。

その芝居を演じきれなくては命が危ない。

命が惜しかったら恥も外聞も忘れて絶対恭順劇を演じ通しなさい。

そういって演技指導までしてくれた。

そして海舟は終戦処理をし、明治以後の後半生を慶喜の恭順劇のプロンプターとして幕臣の主君に対する建て前を通した。

明治三十一年(一八九八)の慶喜の参内は、その恭順劇の大切りであった。

海舟は長かった尻ぬぐいの期間の終わったことに安心して、翌三十二年一月に死んだ。

また慶喜がいちばんこだわっていた「朝敵」の汚名が歴史に残るという心配は、渋沢栄一(しぶさわえいいち)が『徳川慶喜公伝』という大著を刊行してくれたことで消滅した。

しかもこの著書は、慶喜こそ政権の平和的移譲によって明治政府に最大の貢献をした功労者であるとしてくれた。

とすれば、他の何百人よりも勝と渋沢のふたりだけを握っていた慶喜の慧眼(けいがん)は、やはり第一級の政治家のそれだったといえるかもしれない。 |

「徳川慶喜公伝」慶喜の生涯と事績の記録。

|

参考図書

top

『続徳川実紀』第五編 経済雑誌社(明治四十年)

渋沢栄一『徳川慶喜公伝』龍門社(大正七年)、平凡社(昭和四十三年)

渋沢栄一編『昔夢会筆記』平凡社(昭和四十一年)

松平慶永『逸事史補』人物往来社 (昭和四十三年)

山川浩『京都守護職始末』平凡社(昭和四十一年)

『勝海舟全集』勁草書房版、講談社版(ともに現在刊行中)

徳川慶喜略年譜 top

天保八年(1837)

弘化四年(1847)

安政四年(1857)

安政五年(1858)

万延元年(1860)

文久二年(1862)

文久三年(1863)

元治元年(1864)

慶応元年(1865)

慶応二年(1866)

慶応三年(1867)

明治元年(1868)

明治二年(1869)

明治三一年(1898)

明治三五年(1902)

大正二年(1922) |

一歳

十一歳

二十一歳

二十二歳

二十四歳

二十六歳

二十七歳

二十八歳

二十九歳

三十歳

三十一歳

三十二歳

三十三歳

六十二歳

六十六歳

七十七歳 |

水戸藩主徳川斉昭(なりあき)の七男として、江戸小石川(こいしかわ)水戸藩邸に誕生。

一橋家を継ぐ。従三位左近衛(さこんえの)中将に任じ刑部卿(ぎょうぶきょう)と称し、元服して慶喜と名のる。

継嗣(けいし)問題では、南紀派の推す家茂(いえもち)と争って敗れる。

安政の大獄で、登城停止。のち隠居・謹慎を命じられる。

井伊直弼(いいなおすけ)暗殺後、幕府が公武合体策に転じたので、謹慎をとかれる。

一橋家を再相続し、家茂の後見役となる。

上洛中の将軍家茂を補佐して朝幕間の斡旋につとめる。

蛤御門の変おこり、禁裏(きんり)御守衛(ごしゅえい)総督として警固にあたる。

四ヵ国との条約調印。兵庫関港問題を朝幕間の斡旋を通じて解決する。

十五代将軍となり、フランス公使ロッシュの助言により欧州の制度を採用。

大政奉還の上表を提出し、翌日勅許。

鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いに敗れて東帰し、上野寛永(かんえい)寺大慈院(だいじいん)に蟄居・謹慎する。次いで水戸に移る。

許されて相続者田安(たやす)亀之助(家達=いえさと)とともに静岡に移る。

維新以来はじめて、明治天皇に拝謁を仰せつけられ、勝海舟とともに会う。

公爵を授けられる。

小石川小日向(こびなた)の邸で没す。従一位勲一等。 |

top

****************************************

|