|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

2 黒船がやって来た

1 旅は道づれ top

竜馬のゆくてにはけわしい四国山脈が、つらなっていました。

土佐を出るにはまずこの山脈をこえなければなりません。

四国山脈は四国の中央を東西につらなって、土佐(高知県)、伊予(愛媛県)、阿波(徳島県)、讃岐(香川県)各藩の境界をかたちづくっています、

竜馬は瓶岩(かめいわ)峠、根曳(ねびき)峠をこえて、あるときは昼でも暗い森や、目のくらむような谷にかかる吊り橋をわたって、阿波ざかいにむかっていました。いまの国道三十二号線にあたるコースです。

大歩危(おおぼけ)、小歩危(こぼけ)の難所もことなくすぎて、阿波池田ヘ――竜馬の足どりははずんでいました。

竹刀と防具を肩にして、竜馬はさきをいそぎました。

「きつい峠ごえじや………。」

千メートルをこえる山が、百も数えられる四国山脈をのぼりつめ、竜馬が阿波の小鳴門をのぞむ港町についたのは、高知をたってから三日めのことでした。

春の日をうけて、海は銀色にひろがっていました。遠くに淡路島が、かすんで見えます。

「やっかいになるぞ。」

鳴門の海に面した岡崎ノ浦についた竜馬は船宿にわらじをぬぎました。

ここからは淡路の福良(ふくら)や、大坂の天保山沖にかよう船が出ています。

「海はいいなあ。」

あくる朝、大坂にむかう船客の一人になった竜馬は、へさきに立って四方を見渡しました。

順風を帆いっぱいにはらんで、船足は早く、すべるように走っています。

「海は世界にひろがっちょる。林子平(はやし・しへい)という学者が、ロンドンのテームズ川と江戸の隅田川も、海でつながっておると書いていたが、本当じゃ………。」

竜馬がつぶやくと、

「お武家さま。なにを感心されております。」

とおりかかった船頭がいいました。

「海は広い。」

「お武家さま。海は初めてで?」

「馬鹿を申すな。土佐にも海はある。でっかい鯨の泳ぐ海がな。」

「山内さまのご家中ですか?」

「ちがう、郷士のせがれだ。船頭、海をこえて外国に渡った事があるか?」

「めっそうもない。そんな事をしたら、今頃この首はついておりませんよ。それに、風まかせのこの船では内海を走るのがせいいっぱいでございますよ。」

船頭は正直にいいました。鎖国の日本では、いったん外国に出た者はそれがたとえ漂流によるものであっても、帰国をみとめてくれません。

「まわりを海にかこまれていながら、日本は貝のようにきっちりとふたをしめて、とじこもっておる。

その貝のふたをこじあけようとして、遠い海のかなたから、エゲレス(イギリス)、オランダ、フランスなんぞの船が、来る。アメリカという国は地球のむこうがわからはるばる。鯨をとりにやって来よる。外国の船頭はえらい。」

ほどよく晴れあかっている播磨灘を眺めながら、竜馬は海に心をひらきました。 |

大坂への船の中での船頭との話の中で、海への憧れを感じる竜馬。

|

「お武家さま、わしらとて外国にゆけぬことはございませんよ。

国のおきてが変り、大きな船があれば、どこへでもいける腕は持っとります。」

船頭は自信ありそうにいいました。

ギイー、ギギギ………。風をはらんだ帆に。帆柱がきしみました。

嵐にぶつかったら、ひとたまりもなくしずんでしまいそうな、たよりのない船です。

「いつかは日本の船が、外国へいける日が来るだろう。船頭、その時まで長生きしたいものだな。」

「へえ、ですが、百年も先の話でしょう。」

船頭はあっさりといって、胴間(どうのま)のほうへ立ちさりました。

たとえ立派な船があっても、外国へ自由にゆけるなど、全く夢でしかない時代です。

近頃やたらに出没している外国の船は通商を求めていました。

貿易をしたいというのです。

けれどそれを口実にして、実は日本を自分の国の支配下におさめるつもりかもしれません。

竜馬が攘夷の考えに賛成しているのは、それが日本を護る最良の方法だと思うからでした。

「清国におきだアヘン戦争の結果をみれば。夷狄(いてき)どもの正体が一目りょうぜんではないか――。」

竜馬はきびしい顔で、水平線を眺めました。

天保十一年(一八四〇)におこった清国とイギリスのアヘン戦争の様子は、長崎奉行所を通して幕府に伝えられていました。

イギリスは植民地にしているインドでとれるアヘンを清国に売りつけて、莫大な利益をあげていました。

アヘンは人をほろぼしてしまう麻薬です。清国はアヘンの買い入れを止めようとしました。

するとイギリスは軍艦をさしむけて、砲火をあびせました。

軍備のとぼしい清朝軍は強力なイギリス軍にあえなく敗れて、不平等な条約をのまされてしまいました。

イギリスは香港を取上げたほか、上海など五つの港を貿易港としてひらかせたのです。

この戦争に勝ったイギリスは、これまでの東洋における活動地点をシンガポールから一挙に、二千六百キロも北上させました。

香港から上海まで汽船で六日、上海から長崎まではわずか三日――。

アヘン戦争によって東洋諸国の弱さを知っているイギリスは、次の目標を日本におく事が予想されました。

幕府が外国船を寄せ付けまいとするのは当然の事でした。

しかし鉄づくりの三千トン級の軍艦が、むれをなして来航して、その武力をふるったら、江戸の町すら吹き飛ばされかねません。アヘン戦争は幕府に鳴らされた最初の警鐘でした。

にわかに海防が叫ばれ、砲術家がいそがしくなってきました。

竜馬は自分にいいました。

「政治の事は幕府にまかせるしかないんじゃ。郷士のせがれでは、意見一ついえん。わしは剣術にはげめばいいのだ。」

船は夕暮れのせまる大坂湾に入っていきました。大坂の町の灯が見え始めています。

「船頭、どのあたりじゃ。」

「安治川じりにございます。」

「大きいなあ。浪花の町は………。さすがは天下のお台所をまかなう町じゃ。」

「お武家さまはどちらまでまいられます?」

「江戸――、剣術の修業にな。」

「それはおえらいことで。浪花から江戸まではざっと百四十里(五六〇キロメートル)、道中、長うございますからな。

ふところをねらう、たちの悪い者もおりますゆえ、ご用心なされませよ。」

船頭は潮やけした顔でいいました。

「ふところをねらう胡麻の蝿(ごまのはえ)や雲助(くもすけ)、夷狄(いてき)も同じよ。

日本のふところにねらいをつけちょる。ご用心。ご用心………。」

「へえ。」

船頭には竜馬のいった事が、よくのみこめなかったのでしょう。首をかしげながら、帆をさげる仕事にかかりました。

竜馬たち船客ははしけに乗りうつりました。

大坂の町に入ってから。竜馬は今度京都の伏見へいく三十石船に乗りかえました。

その船にいあわせた四十歳がらみの小柄な旅商人が、

「お侍さま お泊りは伏見でございますか。」

竜馬にヒソヒソ声で話しかけてきました。男の目がおびえていました。

「そうだ。」

「宿はもう、おきまりでしょうか?」

「いや、きめてはおらん。」

「お願いがございます。

艫縁(ともべり)にいる浪人風の男が浪花(なにわ)の町からつけて来ておるので、ぶっそうでたまりません。

一緒の部屋に、泊ってはいただけませんでしょうか?」

50

旅商人風の男はさらに小声でいいました。

「宿代は手前がはらいますから………。」

「用人棒になってくれというのか? これはおもしろい、いいとも。」

竜馬は気がるに引受けました。旅商人らしい男は竜馬を頼りにしているのです。

強そうな侍だと、見込んでの頼みでした。竜馬も悪い気はしません。

「おんし、江戸の者か?」

「ヘッ、日本橋に紙を商う小さな店を張っている徳兵衛ともうします。お侍さまも江戸へ?」

「千葉道場へいく。」

「お玉が池の玄武館でございますか?」

「いや。京橋の桶町のほうだ。」

「すると、大千葉の周作先生の弟、貞吉先生のところですね。貞吉先生は小干葉といわれておりますが、いまや剣も円熟して、道場もにぎわっております。」

徳兵衛はきゅうに元気づいていいました。

「くわしいな。」

「そりやあ、江戸の事でしたら、うらもおもても知りつくしているつもりですよ。」

「おれはまだ江戸を知らんのじや、藩邸がどこにあって、桶町がどこか、見当もつかん。」

「ご一緒していただけるなら、手前が、案内いたします。」

「すると、お互いに助かるというわけか、旅は道づれというから、仲良ういこう。」

船は伏見につきました。旅なれしている男らしいので、竜馬もこころづよくなりました。

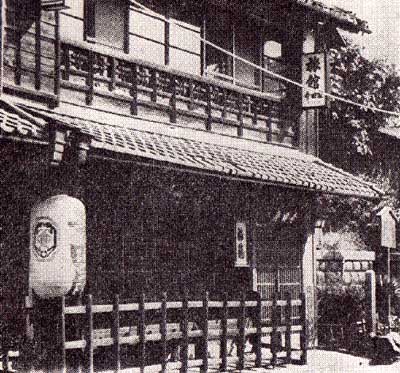

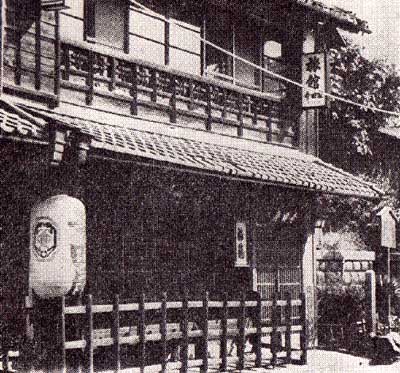

徳兵衛と歩いていくと、『寺田屋』の提灯が見えました。浪人ふうの男は船をおりると、舌打ちをしました。

竜馬が一緒では相手が悪いと思ったのでしょう。

土佐で小栗流の目録をとった竜馬に切りつけていくことは、相当な腕前の男でもできないわざです。

「おいでやす。」

竜馬と徳兵衛をにこやかにむかえたのは、寺田屋の女主人、お登勢でした。

「部屋をお願いしたい。この男と一緒の部屋でよい。」

竜馬は刀をはずしながらいいました。

兄の権平が竜馬の旅立ちを祝って贈ってくれた朱ざやの見事な刀です。

「どうぞこちらヘー一」

お登勢はのち、竜馬のため日本の夜明けのために活躍する、しんの強い女性でした。

「静かな宿だな、徳兵衛、浪人風の男、あきらめて姿をくらましたようだ。安心いたせ。」

竜馬は部屋でくつろぎながらいいました。

川船の櫓(ろ)の音が、風情(ふぜい)を感じさせています。

この寺田屋がやがて、幕末の血なまぐさい争いの舞台になるとは、竜馬にもお登勢にも思いもよらないことでした。

竜馬はあくる日、京都の御所にまわって、朝廷の無事をいのりました。 |

維新の舞台として有名な京都伏見の寺田屋。

船中で商人・徳兵衛に用心棒を頼まれた竜馬は、

徳兵衛の案内で寺田屋に初めて泊ることになる。

|

御所には孝明(こうめい)天皇が住まわれていました。

朝廷で最高の位にある天皇は、政治の権力は将軍家(幕府)に預けてしまったため、発言力も弱く、財力にも欠げていました。

「御所もあちこち壊れているようだが、これというのも将軍家が朝廷を敬(うやま)っていないからだ。」

竜馬は残念に思いました。

元々、日本を治めるのは朝廷のつとめです。将軍家は仮(か)りに朝廷の替わりとなって政治をしているのです。

それがいつのまにか、朝廷をたんなる飾り物にして、幕府だけの政治にはしっていました。

朝廷を敬(うやま)わなければいけないという『尊王論』が叫ばれているのも、幕府の独走政治では諸藩がうまくまとまっていかないからです。

封建制度をよりかためていくために、朝廷中心の政治をしようという声が、水戸の藩主徳川斉昭(なりあき)からあがっていました。土佐の藩主、山内豊信(とよのぶ)も斉昭と意見を同じくしています。竜馬もまた、尊王派の一人でした。

斉昭の水戸家は、天下の副将軍”といわれ、尾張家、紀州家とならぶ『徳川ご三家』の一つでした。

ご三家のなかから将軍をつぐ者がえらばれていますが、ご三家に後継がいないときは田安(たやす)家、一橋家、清水家の『ご三郷』から将軍がえらばれました。

「むずかしゅうございますな。政治の事などわしら町人にはわかりませんが、二十二代将軍の家慶(いえよし)さまは、健康がすぐれませぬ様子。

家慶さまが亡くなられたら、家定(いえさだ)さまということになるのでしょうが、家定さまではな………。」

徳兵衛は竜馬と御所をあとにして、歩きながらいいました。家慶の子、家定は生まれつき頭のおかしい人物でした。 |

尊王派の水戸の徳川斉昭(左)と土佐の山内豊信(右)

|

いつも体をふるわせていて、言葉もろくろくしゃべれません。

政治はもちろんの事、普通の学問もできなければ、剣もにぎれません。

大人のくせに、女中や家来と毎日かくれんぼをしていると、噂されていました。

耳ざとい江戸の事です。江戸の人たちは城内の様子まで、よく知っていました。

竜馬は旅の道すがら、徳兵衛と天下のなりゆきなどを話しあって、すこしも退屈しませんでした。

2 小千葉の道場 top

東海道をトントンとのぼって、竜馬が江戸についたのは春も終りにちかい頃でした。

江戸は八百八町といわれるだけあって、初めての竜馬には西も東もわかりません。

「徳兵衛、おかげで迷子にならずにすんだ。道中心おもしろかったぞ。」

鍛冶橋の土佐藩邸のまえで。竜馬がいいました。

「坂本さん、礼をいうのは手前のほうです。無事江戸にかえれました。藩邸住いでは窮屈なこともございましょう。

そんなときにはぶらっとあそびに来てくださいましよ。」

徳兵衛は別れをおしみました。

「江戸に知合いの者がいるというだけても、どんなにか心強い。徳兵衛もときどき藩邸に出かけて来てくれ。」 「それでは。修業におはげみください。」

「おう、やるとも。」

竜馬はたのもしく答えました。

藩邸の門番に案内された竜馬のすまいは古めかしい長屋でした。

江戸づめの上格武士は立派な家に入っていますが、郷士のせがれは長屋でたくさん、というわけです。

「国元からの手紙で、かれこれ着く頃じゃと思っとった。さっそくに歓迎の酒の用意じゃ。

というても、みんな文なしばかりそろった長屋じゃ。すまんがおんし、銭をまわしてくれんか。」

若い侍がいいました。坂本家は高知では知らない者のない、ゆたかな商家です。

竜馬は路銀(旅の費用)をたっぷりもらってきているにちがいないと、見当つけられていました。

「用心をかさねてきたふところの銭を、江戸についたとたんにせがまれるとは、道中より恐いぞ。」

といいながらも。竜馬はニコニコして財布をひらきました。

「さすが話がわかる。これだけあれば、朝までかかっても飲みきれんほど買えるわ。さっそく酒屋と魚屋にいってこよう。」

その晩の騒ぎは大変なものでした。いく棟もある長屋中の者が集って、飲めや歌えやで、話もはずみました。

土佐の話、江戸の将軍家の事、道場の話題などの合間に、国なまりの歌がとび出しました。

土佐は よい国 南をうけて

薩摩嵐が そよそよと

ヨサコイ ヨサコイ

ゆうたちいかんちぃやん

おらんくの池にや

潮をふく魚が 泳ぎよる………

「なにをさわいどる?」

酒樽をとりかこんでワイワイしていたみんなの前に現れたのはやはりこの長屋に住んでいる武市半平太でした。眉のキリッとした半平太は、二十五歳。

学者でもあり、また鏡心明智流桃井道場の塾頭をつとめる剣の達人です。

「これは武市先生………。」

「国元から坂本どのがつきましたゆえ………。」

いあわせた若侍たちが、弁解がましくいうと、半平太は顔をほころばせて、

「来たか、竜馬。待っておったのだ。権平どのからの手紙により、千葉道場の事も知らされちょる。小栗流の目録をえたとの事。めでたい。わしも飲むか。」

竜馬のとなりにおもむろにすわりました。 |

江戸に着いた竜馬は、土佐藩の長屋に入りました。

竜馬の家が裕福であることを知っている皆は、早速竜馬のおごりで、酒盛りが始まりました。そこへ土佐のホープ、武市半平太もやってきました。

|

「武市どの、よろしくお願いいたす。」

竜馬がかし困って挨拶すると、

「今宵は固いことぬきじゃ。竜馬、この長屋には上も下もない。みんな同格じゃ。

気兼ねも遠慮もなく、思っている事をどしどしいいあうところじゃ。」といいました。

半平太の脇には足軽の岡田以蔵が暗い目を光らせていました。のちの“人斬り以蔵”です。以蔵も桃井道場に通っています。

「それはありがたい。私は天下の事をよく知らんので、とんちんかんな事をいうこともあるだろうが、そのときは笑わんで、ちゃんと教えてもらいたいに

「よし、いいとも。」

半平太は藩邸でも一、二を争う剣士であると同時に、政治にもくわしい論客でした。

そのため、若者だちからしたわれ、半平太の考えがみんなの心を捉えていました。

旅のつかれも見せずに、竜馬は次の日、京橋桶町の千葉道場へ出かけていきました。

門弟数百人の大道場のか前におじけづくこともなく、竜馬は竹刀をひっさげて、

「お頼み申す。」

ズカズカと入っていきました。

この日、貞吉先生やたくさんの門弟だもの見護るなかで、竜馬が示したわざは、小栗流の目録にふさわしいものでした。

高段者五人をなぎたおしたあと、最後の相手は道場の若先生、千葉重太郎(後に竜馬と勝海舟を斬りにいく)でした。

貞吉先生の息子の重太郎は、(油断ならんぞ――。)慎重に上段にかまえました。

竜馬はアッという間に、重太郎の肩に“突き”をくらわせ、胴にパシッと竹刀を鳴らしました。

「これは強い。わざはどことなく田舎臭いが、一年もたてばぬけるだろう、いずれ塾頭になれよう………。

いや、重太郎をしのぐかもしれんな。とにかく、中々のつかい手だ。重太郎もうかうかしておれんぞ。」

貞吉先生はふたりの立ち合いを見つめて、つぶやきました。

竜馬は毎日。藩邸の長屋から桶町の道場にかよいました。

上達していくのが自分でもわかるほど、力がついていきました。

ひと月をすぎると、対等に戦えるのは重太郎くらいなものになりました。

竜馬と重太郎は年がちかいこともあって、すぐに気のあう友達になりました。

「坂本さん。今年は気候がおかしいよ。」

ある日、稽古の汗を井戸ばたでながしていた竜馬に、重太郎がいいました。

「おかしいって?」

「やけに暑いんだよ。」

「もう夏じゃ。暑いのがあたりまえだろう。」

「いや、この暑さはただごとでない。門弟たちも暑さにまいってか、竹刀の振りがにぶっている。

なにか変事がなけりやいいが………。」

重太郎のいうとおり、気候が異常な年でした。

正月から、江戸にはめずらしい大雪が三日もふりつづいて、雪におしつぶされた家が、ありました。

大風もふいて、火事の多い冬でした。

春先には、地震が何度もひきつづいて、江戸の町を不安におとしいれていました。

「重さんらしくもない弱音じゃ。このくらいの暑さ、土佐では毎日の事。

若先生、暑さはこれからですぞ。明日からは暑さを吹き飛ばすように、みっちりと稽古じゃ。」

竜馬はおおらかにいいました。

井戸のそばのアオギリの葉が、夕方になってやっと動き出した、かすかな風にゆれました。

何事にもくったくのない、のびのびとした竜馬に、重太郎はよい友をえたと思いました。

「重さん、ではまた明日。」

西の空かあかねいろに燃えていました。

寺の鐘がひびく夕方の町を、竜馬は藩邸にむかって、大またで歩いてゆきました。

3 四隻の黒船 top

すると町の空気が、なにやらざわついていました。ただならない気配です。

荷車に家財道具をつみこんで、いそぎ足でいく者もあれば、雨戸の外から釘を打ちつけている店もありました。

「なにがおこったのだ?」

竜馬は大八車(だいはちぐるま)をひいてきた男にたずねました。

大八車には布団、戸棚、土鍋などが積んでありました。

道ゆく人もみんな顔いろをかえています。

「相州(神奈川県)の浦賀の沖あいに、どでけえ化け物が出たんだとかで、とにかく逃げねえと。

江戸は火の海にされるそうだ。」

「化け物?」

竜馬はキョトンとしてしまいました。化け物の正体も知らずに、この騒ぎです。

「馬鹿な話じゃ。大方、でたらめを真(ま)に受けげて、逃げ仕度をしとるんだろう。

どだい、この世に化け物などはおるはずがないに………。」

竜馬は江戸の人たちのあわてふためくさまに、苦笑をもらしました。

逃げ仕度の人たちはあとからあとからやって来ました。

「何事だ?」

「戦(いくさ)がおっぱじまるそうで――。」

「どでかい化け物との戦か、ひょっとしたら外国の船が、大砲をぶっぱなそうとしているのかもしれん。」

竜馬はとにかく藩邸にいそぎました。町人たちに聞くよりも、確かな事がわかるはずです。

竜馬がかけつけると「すでにみなさん集まられております。」門番まで顔をこわばらせていいました。

部屋にいくと、武市(たけち)半平太をかこんで、軽格たちがめいめい、刀の手入れをしていました。

ものものしい気配です。

「武市さん。一体なにがおきたんじゃ。町中が、戦だ、化け物だと、わけのわからん事をいっておるが………。」

「おんし、知らんのか、呑気な奴じゃ。黒船が来たんじゃ。

戦仕度を整えて、浦賀に錨をおろした。竜馬も刀をみがいておけよ。」

「やっぱり。黒船か。開国せよとせまったのだな。なまいきな奴らめ。」

嘉永六年六月三日、いまのこよみでいえば、一八五三年七月八日の事でした。日本中をゆるがせる大事件の発生です。

「ほどなく陣ぶれも出よう。藩邸にいる者は上格も軽格もなく、みんなで海岸の警備につくことになる。」

「ほう、黒船退治の戦が始るか。腕が鳴るぞ。」

「たやすくいうな。黒船をあなどるとひどいめにあう。」

半平太が血気にはやる竜馬をたしなめたとき、「おのおのがた、道場にお集まりくだされ。」長屋に小姓組の者が使いに来ました。

「それ。陣ぶれだ。」

江戸の土佐藩邸には、竜馬のように剣道の修業に来ている者や、学問をおさめに来ている遊学の子弟をふくめて、三百名をこえる人員がありました。

藩邸内の道場はいわば、講堂です。

「浦賀奉行所の与力、中島三郎助が黒船に来意(日本に来た目的)をただしたところ、アメリカの将軍とやらの親書をわたしたいとの事である。

わが国の法として、外国の事は長崎でしか扱わんから、長崎へまわれといっても、聞き入れんで、浦賀に錨をおろした。

この来航はわが神州(神の国日本)の、かつてない難事になるかもしれぬゆえ、備えにぬかりなきように。

そしてひとたび、黒船焼き打ちの命令があらば、小舟にてしのびより、黒船の大将の首をとる覚悟が必要――。」

江戸づめの中老が、竜馬たちに心構えをときました。あいにく藩主山内豊信は国元に帰っていました。

黒船を追いはらうことなど、海防のおくれから、到底できません。

幕府はただちに重臣を集めて対策を考えましたが、これという手だてがみつかりません。

将軍家慶は炳のとこについているため、老中筆頭(いまの総理大臣)阿部正弘が中心になって会議をすすめました。

浦賀奉行所からの使者は、艦隊が四隻である事、長崎へはまわらない事、戦闘準備にかかっているため、このままでは江戸に砲火のおよぶ危険があることなどを告げました。

東インド艦隊の司令官ペリーがひきいてきた四隻のアメリカ軍艦は三千五百トンのサスクェハナを旗艦に、ミシシッピ、プリマス、サラトガ、旗艦とサラトガは巨大な蒸汽船でした。

ほかの二隻は帆船ですが、大砲を二十門ももって、すでに大砲には弾が、こめられていました。

翌日、竜馬たちは鍛冶橋の藩邸から品川屋敷へ、海岸警備のため向いました。

幕府は諸藩に、江戸の海岸の護りにつくよう命じたのです。町は昨日にもまして、大変な騒ぎでした。

戦など全く心にかけていなかった武士たちは突然ふってわいた黒船騒ぎに、大あわてでした。

鎧(よろい)や兜(かぶと)を売りはらってしまった武士は、いそいで買いもどさなければ、恰好がつきません。

そうした武士がかけつけてくるので、道具屋は大繁盛でした。値段も三倍、五倍とはねあがる始末です。

江戸っ子たちはさっそく、侍のあわてぶりを皮肉って、

武具馬具屋 渡人(わたんど=アメリカのこと)さまと そっといい

甲胄(かっちゅう)は 異国のかげで 土用ぼし

泰平(たいへい)の 眠りをさます 上喜撰(じょうきせん) たった四杯で 夜もねむれず

こんな川柳や狂歌をつくりました。上喜撰はお茶の銘柄と、蒸汽船をひっかけたあてこすりでした。

また由緒ある鎧(よろい)兜(かぶと)も、黒船が来なければ、土用干(どようぼし)もしてもらえなかったというわけです。

竜馬や半平太たちが、勢いこんで土佐藩の品川屋敷につくと、藩旗や馬じるしの旗さしものが、ニギニギしく海から見えるように立ててありました。

「まるで、三百年前の合戦さながらじゃ。大砲の恐ろしさを知らんからな。」

半平太は苦々しくいいました。

剣にも軍略にも上格(じょうかく)にまさる半平太ですが、いまは竜馬と同じく、臨時の藩兵でしかありません。

上格たちは先祖伝来の鎧・兜(よろいかぶと)に身をかため、威張りちらしていました。

竜馬や半平太にはすこしの意見もいえません。

土佐藩の品川屋敷には大砲が一門あるだけでした。砲弾は十発ほどありましたが、火薬がたりません。

二発も打てばおしまいです。それに、何年も蔵にしまいこまれていた大砲ですから、実際に弾丸が発射できるかどうかもわからない、大変な代物でした。心細いといったらありません。

海岸警備にあたった諸藩は、どこも似たような武力しかおりません。

大砲の一門もない藩では江戸市中から集めてきた石灯籠や、釣鐘をよこにして海にむけていました。

こうしておけば、アメリカの艦隊は釣鐘を大砲と間違えて、うかつには攻撃してこないと思ったからです。 |

土佐藩の品川屋敷に行くと、大砲一門あるだけで、上格たちは

先祖伝来の鎧・兜に身をかため、威張りちらしていました。

まるで三百年前の合戦さながらでした。

|

「そんな子供だましの通じる相手ではないぞ。」

「しかし、ペリーとかいう敵の大将、あっぱれだなあ。

たった四隻の船で、ご公儀(幕府)をちぢみあがらせておるとはなあ。」

「シイッ、竜馬。敵をほめるとはけしからんぞ。口うるさいわからず屋の連中の耳にでも入ってみろ。

ただではすまんぞ。」

半平太が注意しましたが、竜馬はケロッとしていいました。

「はやく黒船をこの目で見たいもんじや。」

「あきれた奴だ、ウキウキしちょる。胆がふといのか、馬鹿なのか、見当がつかんわ………。」

半平太は苦笑いしました。いずれにしても黒船はまだ品川沖には姿をあらぬしていません。

竜馬たちは手もちぶさたでした。

ペリーの艦隊はアメリカ政府の要望により、日本に通商を求める大統領の国書をたずさえて、来航したのです。

初めはジョン・オーリック東インド艦隊司令長に、この役があたえられていたのですが、サスクェハナ号の艦長とおりあいが、悪かったところから解任させられて、本国に引返しました。

このためアメリカ海軍の日本遠征は、一年のびてしまいました。

オーリックにかわって司令長になったのが、ペリーでした。

ベリーは出発にさきだって、日本に関するあらゆる資料を集め、なんとしても自分たちの目的をはたそうと考えていました。

ペリーは途中、琉球(沖縄)に立ちより、さらには小笠原諸島の父島を調査して、もう一度琉球に戻ってのち、北上して浦賀にやって来ました。

来航の目的は日本を開国させることでした。

友好と通商、アメリカ船への石炭や水や食料の供給と、難破したアノリカ船の乗組員の保護を日本に求めることにありました。

アメリカでは十年も前から、日本に使節をおくって国交を結ぶ計画をたてていました。

イギリスに遅れをとるなと、東洋進出にいきごむアメリカはすでに清国とも通商条約を結んでいました。

清国と目と鼻のさきにある日本に、アメリカが目をつけないはずはありません。

日本と通商がむすばれれば、東洋におけるアメリカの立場を有利にします。

捕鯨のさかんなアメリカでは近年、マッコウ鯨の群れを追って、日本のちかくの海にまで出漁してきていました。

捕鯨船の基地を日本において、燃料や水や食料をおぎなえれば。どんなにか好っごうです。

日本が港を開くかどうかをさぐるため、アメリカがピッドル司令官をつかわしたのは七年前の弘化三年(一八四六)でした。

二隻の黒船で、やはり浦賀に来ました。幕府が退けると、ビッドルの艦は何事もなく引き下がっていきました。

『口ほどにもない奴。外国船など恐れるにたらん。』

幕府は甘く見ていました。

それから七年のあいだ、海防をかためよとの声はあっても、幕府はなんら手段をとる事ができないでいました。

『捕鯨船の乗組員が遭難し、日本にすくいを求めても日本では乗組員を殺したり、牢に入れたりしてしまう、この野蛮な国をめざめさせるには武力をさしむけるしかない。』

アメリカの要望をになうペリーは、こうして戦争を覚悟で来航したのでした。

4 開国をとく幕臣の名 top

「黒船だァ! 見ろ。江戸湾内に入って来たぞ。おのおのがた。ぬかるなっ――。」

物見の藩兵が。けたたましい声をあげたのは来航から三日めの朝でした。

「どこだ?」

「遠めがねを貸せ!」

品川屋敷はにわかにざわめきました。

浦賀沖になげた錨をまいたミシシッピ号は江戸湾をすべるように走って、海岸の警備にあたっている竜馬たちの前に、その姿を現しました。

「とうとうしびれをきらしたか、幕府の返事が遅いのに業(ごう)をにやして、江戸に大砲をぶっぱなすつもりではないか。」

「なんと人をくった振舞いぞ。」

竜馬たちはくやしがりましたが、ここからでは手も足もでません。

江戸湾に進入してくる黒船をはばむ軍艦が、日本には一隻もないのですから、竜馬も歯ぎしりするばかりでした。

ミシシッピ号はわがもの顔で江戸湾内を走り、時々錨をおろしては水深をはかったりし始めました。

「黒船に乗りこんでいって、夷狄どもを切りすててやりたいものだ。」

竜馬たち剣のたつ若者がいきまいてみても、しょせんはごまめの歯ぎしりでした。

やがて昼をすぎたころ、黒船の横腹から砲門が開いて、すさまじい砲声がとどろきました。

ドーン! ドーン! 二発、つづいて三発………、それはまさに、鎖国日本をゆるがせる砲声でした。

剣術できたえた竜馬たちも、砲声には耳をふさぐしかありません。

ミシシッピ号のはなったのは、幸いなことに空砲でした。

江戸の町に砲弾を打ちこむことは、さすがにひかえたようです。

事をあらだてては、のちの交渉がめんどうになるだけです。空砲を鳴らして脅かすだけても、効果は十分でした。

江戸城内につめかけている重臣たちにも、この砲声はこたえました。

「ひとまず国書をうけとって、黒船を退去させるしかござりますまい。

国書の内容については、とくと考えてのち返答をすればよかろう。」

老中の阿部正弘は水戸の藩主、徳川斉昭と相談のうえ、とにかくアメリカの国書を受けとろうと考えました。

これ以上、黒船騒ぎが長びげば幕府のふがいなさをさらけだすだけです。

ペリーが浦賀沖に現れてから六日めの六月九日、幕府はついに、久里浜で国書を受けることにしました。

長崎以外では外国との交渉に一切応じなかった幕府は、ペリー艦隊の武力に圧倒されて、久里浜に上陸を許したのです。

十三発の礼砲をとどろかせながら、ペリーの一行は水兵や軍楽隊など三百名をしたがえて、日本に第一歩をしるしました。

警備にあたった浦賀奉行のもとには、およそ五千の兵が剣や槍や火縄銃で、護りをかためていました。

ペリーは大統領フィルモアの国書を手渡すと、三日後にようやく日本を去っていきました。

長崎ではなく、江戸にほど近い久里浜で国書をわたしたことだけで、来航の目的はひとまず達成したのです。

幕府の仕組みからいっても、ただちに回答のえられない事を知っているからでしょう。

「やれやれだ。」

竜馬たちは十日にわたる海岸警備から、やっと解放されました。

「だが、安心するのは早い。半年後の正月、国書の返事をとりに来る。

幕府の重臣たちがどのような返事を用意するか、それが問題だ。

開国か、攘夷か、国中がまっぷたつになる………。」

武市(たけち)半平太は顔をしかめていいました。 |

黒船来訪のニュースを見る江戸の庶民たち

|

竜馬は再び、千葉道場にかよう日課を取戻しました。竜馬の剣にはするどさがましています。

稽古のおいても夷狄(いてき)だと思って打ちこめ、というのが門弟たちの合言葉でした。

「そんな構えで夷狄、が斬れるかっ!」

「気合いがたりんぞ!」

稽古にも力がこもりました。

アメリカが、 早くかえって よかったね またくるまでは すこし おあいだ

黒船が去ってホッとした江戸の町に、こんな狂歌がはやりました。けれど幕府はホッとするどころではありません。

十二代将軍家慶が(いえよし)、六月二十二日に息をひきとってしまったのです。

江戸城内は大混乱していました。

家慶の子、家定(いえさだ)が十三代将軍になりましたが、頭のおかしい家定では、政治ができません。

老中阿部正弘は攘夷論者の徳川斉昭を幕政参与として起用し、困難を乗切ろうとしました。

七月になるとすぐ、阿部正弘はアメリカの国書を諸大名や幕臣にひろうして、意見を求めました。

『幕府に遠慮のない、自由な意見をのべてほしい。』

と、これまでの幕府らしくもないことでした。

町民からの意見もあわせて、その数は七百にもおよびました。

「長州の毛利慶親(よしちか)、越前の松平慶永(よしなが)、尾張の徳川慶恕(よしくみ)、土佐の山内豊信(とよしげ)、薩摩の島津斉彬(なりあきら)、宇和島の伊達宗城(むねなり)、といった雄藩の藩主は斉昭(なりあき)公の攘夷論に声をあわせている。国書の要求など、断乎退けよの意見だ。

条件をつけて要求をのもうという者もあれば、返事を引き伸ばして時間をかせぎ、そのあいだに大砲をつくろうという、泥縄の声もあるそうだ。」

稽古のあとで、干葉重太郎は竜馬にいいました。

「ところが、幕臣のなかに、とんでもない事をいっている男がいる。小普請(こぶしん)の勝麟太郎(かつ・りんたろう)だ。」

重太郎は、ふんまんやるかたない面持でした。

「初めてきく名前だが、その男、どんな事をいっているんです。」 |

越前の松平慶永(左)と薩摩の島津斉彬(右)

|

「開国だ。幕臣のくせに、開国して諸外国と交易せよ。交易の利益で大砲をこしらえ、大きな船をつくり、その船で海外へ日本の産物を売りにゆくべきだとほざいている。

人材を広く求めて、たとえ身分の低いものでも才能に応じて取立よ、ともいっているそうだ。」

「おもしろい考えだな、その勝という男。胆が大きいらしい。幕臣といっても小普請では下っぱだろう。

それなのに自分の思っている事を遠慮なくのべるところがおもしろい。」

竜馬は感心しました。

開国して外国と交易せよ、とはいささか乱暴に思えましたが、人材を広く求めるという意見には竜馬も同感でした。

才能があっても、身分とか家柄がないため、あたらうずもれている人物は少なくありません。

「おもしろがってはこまる。開国などとはもってのほかだ。

小禄とはいえ旗本のせがれ、幕府を護らねばならん身が、日本の命取りになりかねない事をいうなんて。」 重太郎はプンプンしています。

「どんな人物です?」

竜馬は勝麟太郎という人物に、興味をいだきました。

「坂本さんより、ひとまわりは年上かな。おやじは貧乏旗本だが、勝は頑張り屋で頭が切れる。蘭学を勉強して、外国の様子にも明るい。剣も直心影流、島田虎之助の塾でおさめた。江戸っ子にしちゃあめずらしく、粘りのあるたちで、蘭和の辞典五十八巻を二部ずつ書き写して、一部は売ったそうだ。」

勝麟太郎の書き写した辞書は買えばひとぞろい六十両もするものでした。

幕府の求めに応じて、勝麟太郎が書いた『海防意見書』はその独自性が阿部正弘の目にとまるところとなりました。年は三十一歳。幕末のこんとんとした政治の情勢を正しく見きわめて、やがて来る維新に導くこの人物に、竜馬がふれあうのは十年のちの文久二年の事です。 |

勝麟太郎(海舟)

|

5 ジョン・万次郎 top

「土佐の中ノ浜の漁師のせがれが、直参に取立られたというではないか。」

土佐藩邸にその噂が拡がったのは黒船が去ってからまもなくでした。

「幕臣、勝麟太郎の意見で、人材を広いあげることになって、土佐から呼び寄せられたということだ。

オランダ語はわかる者も多いが、アメリカの言葉を読み書きできる者はざらにはおらんからな。

アメリカとの交渉に役立てるつもりなのだろう。」

「だが、アメリカ船に助けられた漁師の子では交渉のさい恩義あるアメリカが有利になるよう、立ちまわりはしないか?」

「万次郎の事なら、俺も聞いた事がある。」

竜馬は藩邸の例の長屋で、蚊(か)にくわれた首筋をかきながらいいました。

万次郎が伝蔵、五右衛門の漁師仲間と、十一年ぶりに土佐に帰り着いたのは去年の夏でした。

十四のときに出漁して嵐にあい、鳥島に漂着したのを、アメリカの捕鯨船に救われた万次郎は、船長に引取られてアメリカの学校にかよって、勉強しました。

アメリカで十年をすごした万次郎は沖縄、長崎をへて高知へ送り返されました。

なかば罪人扱いの身でした。

たとえ難船して漂流の不幸にあっても、帰国については取調べが厳重でした。

キリシタンではないか、外国のまわしものではないかと、根ほり葉ほり調べられました。

疑いの晴れた万次郎は藩主山内豊信と、大目付役の吉田東洋に、アメリカの進んだ文明や政治の仕組みに明るい事を買われて、藩の学校である教授館の先生になりました。

藩校ですから、上格の子弟しか入学が、許されません。

竜馬がもしも上格の家に生まれていたら、万次郎からアルファペットの手ほどきを受ける事ができたかもしれません。

この年、万次郎は二十五歳になっていました。

漁師の子が藩校の先生になったというので、万次郎は高知中の人たちの評判になりました。

藩校の先生ですから、ただの万次郎では具合が悪いため、苗字をつけなくてはなりません。

万次郎はそこで、自分の生まれた中ノ浜を、姓にとって、中浜万次郎と名のりました。

藩主から大小の刀をいただいて、万次郎はいちやく武士になったのですが、心は晴れる事がありませんでした。

大小の刀といい、うるさい身分制度といい、文明社会を見て知っている万次郎には、我慢ならない愚かなものでした。

万次郎の授業はかたやぶりでした。

学問といえば“四書五経”といった中国の古典がまかりとおっていた時代に、万次郎は西洋文字のアルファペットをはじめ、政治や科学や経済や、数学や天文学や航海術を教え始めたのです。

その教え子のなかに、明治維新に活躍する後藤象二郎や、三菱財閥をおこす岩崎弥太郎がいました。

弥太郎の家は土佐安芸郡。井ノ口村にありました。高知から室戸岬よりに三十キロほどはなれた静かな村でした。

士格は地下浪人。郷士の身分を金にかえて売った浪人です。

竜馬の坂本家とも、いささか血のつながりのある間柄です。

家はまずしく、弥太郎の父は鳥籠をつくって、暮らしをたてていました。

商人になって銭もうけをしたい――。弥太郎はそう思って、そろばんや商法の勉強にせいを出していました。

弥太郎は万次郎の話すアメリカの経済の仕組みに、聞き入りました。

土佐藩校の先生におちつきかけていた万次郎のもとに、

『ただちに江戸へのぼられるように。』

との知らせが届いたのはペリーが浦賀狆から去って八日めの出来事でした。

江戸についた万次郎は重臣がきら星のようにならぶ大広間で、

「鎖国は日本を取残していく。西洋の文明を取入れなければならない。」と遠まわしにいいました。

幕府に語学力とアメリカの知識を買われた万次郎ですが、にわかじたての武士、もとは漁師という弱味があって、思っている事をそのままをまっすぐにぶつけることは、できませんでした。

「直参に取立られたとは、恐れいったものよ。」

武市半平太がおもむろにいいました。

「江川太郎左衛門にあずけられたというではないか。」

「さよう、江川どのは西洋科学に明るい学者。万次郎をほしがるのも道理だ。」

江川太郎左衛門英竜は伊豆の名門に生まれた幕府の高級役人でした。

伊豆韮山に反射炉をきずいたことで、後世まで名をのこしているこの人物は、若いときからオランダの学問をおさめ、科学や政治にくわしい人物として、幕府からも特別に目をかけられていました。

「江川とのにしてみれば、思わぬ拾いものよ。

蘭学にはくわしい江川どのも、アメリカの文明にはズブのしろうと、文字すら読めん。

幕府からは蒸汽船をつくるように命じられて困っていたところに、船には取り立ててくわしい万次郎を預かる身となった。

まっこと、渡りに船とはこの事よ。万次郎は今、本所の江川屋敷に引取られておるそうじゃ。」

武市半平太が、いいました。

ペリーの来航でにわかにあわただしい幕府に追いうちをかけるように、七月になると、プチャーチンにひきいられたロシアの艦隊が四隻、アメリカに遅れをとるなとばかりに、長崎にやって来ました。

アメリカが日本の将軍に国書を突き付けた事を知ったプチャーチンはすかさずロシアの要求をのませようとしました。

通商せよ、そして水と食料と船の燃料の補給をしたいなど、条件はペリーが示したものとほぼ同じでした。

攘夷の旗がしらである水戸の徳川斉昭は、ともすれば弱気におちいりがちな阿部正弘を励まして、

「アメリカもロシアも傘にかかって無理な要求をせまっている。夷狄は、日本が要求を飲めば、ますますつけあがって、より困難な要求を突き付けてこよう。こうなったからには海防大号令を出して、夷狄の脅かしを打ちくだこうではないか。」といいました。

あけて安政元年(一八五四)――

竜馬は二十歳の正月を江戸でむかえました。

体も剣のわざも一段とたくましくなり、桶町道場では五本の指にあげられるところまで、腕をあげていました。

ところが正月十一日。ペリーはまたも黒船で伊豆沖に現れました。しかも今度は七隻の大艦隊を組んでいました。

艦隊は江戸湾に向い、浦賀沖をとおって、金沢海岸に錨をおろしました。

「湾を出て。浦賀沖でまってほしい。」

浦賀奉行の頼みもどこふく風で、艦隊は羽田の沖に現れました。

竜馬たちはまた、品川屋敷へかけつけて、警備にあたりました。

今度こそは、戦も避けられないのではないかと、どの藩もいろめきたっていました。

幕府はあわてて、横浜でペリーと交渉することにしました。

将軍のかわったことなどを理由に、のらりくらりとしたあいまいな返事でペリーを追いかえす“ぶらかし策”も通用しませんでした。

幕府は江川太郎左衛門を大使に立てて、アメリカ側と交渉にあたろうとしました。

江川太郎左衛門とすれば、万次郎を通訳にして、この重大な交渉をすすめるつもりでした。

オランダ語の通訳を使うのでは二重の手間がかかります。ところが。老中阿部正弘はいい返事をしません。

横浜での第一回の交渉が始るやさきに、水戸藩主徳川斉昭は江川太郎左衛門に手紙で、万次郎を通訳に使うのは見合わせるようにと伝えてきました。

万次郎をアメリカの船に使わすことはもちろんの事、一切アメリカ側に会わせないでおけとの通達でした。

天下の副将軍の家柄である斉昭(なりあき)公の意見ですから、したがわないわけにはいきません。

けれど江川太郎左衛門は、自分がアメリカとの交渉にあたる代表にえらばれる事を、疑いませんでした。

安政元年二月十日、阿部正弘の指図どおり、江川太郎左衛門は第一回めの交渉の場にのぞみました。

アメリカにひけをとることなく、堂々と交渉にあたろうと張り切っていた江川太郎衛門でしたが、指図されていた時間に横浜についたとき、交渉はあらまし終っていました。

幕府は江川太郎左衛門にかわって、林大学頭や井戸覚弘(いど・さとひろ)、鵜殿長鋭(うどの・ながとし)らを起用したのでした。

(万次郎をアメリカびいきときめつけて、通訳に使わなかったばかりか、わしまでもあざむくとは!)

江川太郎左衛門は怒って、江戸に引揚げてしまいました。

そして万次郎をつれ伊豆の領地にもどり、西洋式の船造りにはげみました。

アメリカの捕鯨船でくらしたばかりか、一等航海士の資格までもらった万次郎ですから、船造りの知識はゆたかでした。

「ついにアメリカにおしきられたな。」

竜馬はほぞをかむ思いでつぶやきました。

横浜交渉はアメリカ有利のうちにすすめられ、三月三日、日米和親条約十二条がとりかわされました。

日本に伊豆の下田にえぞ地(北海道)の箱館(函館)の港を開く事、アメリカ船に燃料や食料の供給をし、下田に駐在員をおくことなどが、調印されたのでした。

「幕府はなんと気の弱いことだ。」

「いかんな、アメリカにおくれるなと、ロシア、エゲレスらの国も条約をせまってくるぞ。

通商条約までのまなかっだのが、せめてものなぐさめじゃが、これとてもそのうちに調印させられるにちがいないぞ。」

武市半平太は藩邸の竜馬たちに、今後の見とおしを語りました。

江戸湾の品川沖に脯砲台であるお台場が築かれはじめました。

外国船から江戸を護るため、人工の小島をつくる工事は、夜昼ふっとおしの突貫工事でした。

これまで禁じられていた大きな船の建造も許されたほか、大砲や小銃の生産を急ぐなど、海防の気運が高まってきました。

あくる安政二年には、オランダの援助によって、軍艦スンピン丸(観光丸)が幕府にあたえられ、長崎に海軍伝習所がつくられました。

幕臣四十名の代表が、このオランダ船に乗って海軍の訓練を始めるのですが、勝麟太郎もその一人でした。

そしてのち、竜馬は『軍艦操練場』で、英語を教えている人物とひきあわされました。

それが土佐の中浜万次郎だったのです。

top

****************************************

|