|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅱ 母さん子の大(まさる)

1 「メカノ」というおもちゃ

母子二人の、新しい生活でした。

朝、お母さんと一緒に、バスケットにいれたお弁当を手に、幼稚園にいきます。

歩いて十分もかかりません。幼稚園には、友達との楽しい遊びがまっていました。

誰が寄付してくれたのでしょう。その頃では夢のような、電気で走る外国製の電車のおもちゃがありました。

先生が動かして見せてくれるのですが、乗物好きの大は、いつまで見ていても、あきないのでした。

幼稚園が終っても、お母さんには先生としての仕事が残っています。

それにお母さんは、まえにも習っていたピアノを、名ピアニストといわれた久野久子さんについて、習いなおしていました。

大は、お母さんの仕事や、ピアノの練習がすむまでの時間、近くの恵子さんの家や、道夫くんの家にいって遊んだり、一人で、大学のほうにあった小さな池までいって、裸足になってオタマジャクシをすくったりしていました。

ちょっと鍵っ子ににていますが、寂しい思いなどありません。

お母さんは同じ学園内にいるのですから、のびのびと、自由に遊びまわっていました。

(お母さん、まだかなあ?)と、ピアノを練習している教室をのぞきにいくと、お母さんがピアノの先生から、ひどく叱られていた事がありました。

(お母さんがいじめられてる!)大はびっくりして、足がすくんだようになりました。

電気で走る電車を動かしてもらおうと、ほかの先生に頼みにいった事もありました。

でも、大(まさる)一人のために、動かしてもらえるわけがありません。

お勤めのおわったお母さんと、手をつないで帰りながら、

「僕、一人で動かせるから、電車で遊べるようにして、ね、ね。」

と、お母さんに、だだをこねた事もあります。

「大一人の電車じゃないでしょう。わけのわからない事をいってはいけません。」

「じゃ、馬車に乗って帰ろうよ。」

当時の目白通りには、乗合馬車が走っていました。でも、家は近いので、馬車に乗る必要もありません。

「歩いて帰りましょう。」

「いやだ。馬車に乗るんだ!」そう言い張った事も、覚えています。

お母さんは物静かな人でしたが、大が我がままをいったり、小さな嘘をついたときなど、もう二度とそんな事のないようにきつく叱って、大の背中にお灸をすえました。

その熱かったお灸も、幼稚園時代までの事でした。大は、日本女子大学付属の豊明小学校に進みました。

その頃、坂口さんという、お父さんの友人をたずねた事がありました。

「こんなおもちゃがあるんだけど、遊んでみるかい?」

おじさんが出してくれたのは、何枚かの鉄の板を、ボルトとナットでしめて、いろいろな形を作って遊べる、「メカノ」という外国製のおもちゃでした。

「ヨーロッパヘいったとき、買ったものなんだよ。」

大は目を輝かせて、メカノの組み立てにとりかかりました。

ボルトでしめていくと、乗り物の形が 風車の形が、できあかっていきます。

何のへんてつもない鉄のかけらが、工夫によって、思いもかけない、すばらしい立体に組みあかっていくのです。

そのおもしろさに、大はもう、夢中になってしまいました。

「大くん、すっかり、そのおもちゃの虜(とりこ)になってしまったようだね。

うちの子はまだ小さくて、メカノでは遊べないから、大くんに、それをあげるとするか。」

「僕にくださるの? ありがとう。」もう宝物をもらったような喜びでした。

お母さんは、とても友達思いで、友達を大切にする人でした。

目白の家の近くに新聞記者の奥さんで、お母さんとは女学校、大学をとおしての友達だった、野村花子さんという人が住んでいました。

その人も、日本女子大学の高等女学校の先生をしていて、お母さんは忙しい花子さんのために、時々、おかずを作って持っていくほどの、親しいお付き合いをしていました。まだ子供のいない家庭でした。

お母さんに連れられて遊びにいくと、その家のおじさんが、大にやさしい声をかけてくれます。

いつも忙しそうで、暮らしぶりも、豊かとはいえないのですが、その暖かさにひかれて、大はよく、野村さんの家をたずねました。 |

亡くなった父の友人から、メカノのおもちゃをプレゼントされ喜ぶ大

|

「やあ、きたのか。花子、何かお菓子でもなかったかな。」

目がいつも笑っていました。父親のいない大には、この野村のおじさんが父親のように思えました。

この人がのちに「銭形平次(ぜにがたへいじ)捕物控」を書いて、有名な時代小説作家となった野村胡堂(のむら・こどう)先生でした。

こうして野村先生と知りあう事ができた事も、井深大のその後の人生に、大きな影響をあたえる事になりました。

お母さんはまた、日曜や祭日の休みの日には、大を上野の博物館や、科学館に連れていってくれました。

お勤めで疲れて、体を休めたい日もあったでしょうに、大に科学する心を育てたいと考えていたからでしょうか、大の喜びがまた、お母さんの喜びであったからでしょうか、博覧会や音楽会にも連れていってくれました。

上野の池の端でひらかれた大正博覧会は、あまりにおもしろく、せがんで、もう一度連れていってもらったほどでした。

大が小学校一年生のとき、日本がドイツに戦争をおこし、ドイツ軍のいる青島を占領した事がありました。

第一次世界大戦の一部です。

その号外を見たばかりでしたのに、ドイツ人音楽家の演奏会をききに、上野の東京音楽学校に連れられていきました。

(日本に負けたドイツ人なのに……。)

と、音楽をききながら、感じやすい大は、なんだか不思議な気がした事を覚えています。

そして一年生の三学期、大は北海道へわたる事になりました。

「お爺さんが病気なの。看病しなくてはならないのよ。ええ、学校も、向うの学校に変る事になるわ。」

お母さんのお父さんの、古田財一という人は、北海道の苫小牧で、郵便局長をしていました。

お母さんの兄弟は、お兄さんがいるだけで、このお兄さんは清水(静岡県)で、医者をしていました。

それで、お母さんが行かなくてはならなくなったのです。

友達のたくさんいる東京から、はなれたくないな、と大は思ったにちがいありません。

大が転校していった苫小牧の小学校は、見た事もないような、まっ白い、部厚い雪におおわれていました。

お爺さんが入院していたのは、室蘭の病院でした。

お母さんは、大を苫小牧の家にあずけて、室蘭へ行いかなくてはなりません。

「僕、駅までお母さんを見送りにいく。」と、大はいいました。

本当に苫小牧の駅まで見送りにいくつもりでしたのに、家の人たちは、大はかわいそうに、母親と一緒にいたいから、そんな事をいうのだろう、と思ったのでしょう。

「大ちゃん、外は寒いから家にいましょう。」と、引留めます。

「駅までだよ。駅まで見送りにいくだけだよ。」

大が言い張れば言い張るほど、家の人は、父親のいない大だから、こんなに母親を慕うのだと余計に不憫がって、

「お母さんは、時々帰ってきますから。ね、家でまってましょうね。」と、あやすような言い方をします。

確かに大にとっては、片時もはなれたくないお母さんでした。

でも、僕は、そんなわがままな子供しゃない、と思いながら、大は、

「駅までだよ。見送りにいくだけだよ。」と、言い張りつづけました。

そのときの切なさ、くやしさが、井深大には忘れられない記憶となって、残されたのでしょう。

苫小牧にいたのは、お爺さんの病気がなおるまでの、三か月ほどのあいだでした。

でも、今でも校長先生の名前が「工藤」であった事を覚えています。

東京の子らしくあかぬけて、利発で、ひかえめな大は、この校長先生にかわいがられたにちがいありません。

お手伝いさんにビール箱で橇(そり)を作ってもらい、それを押してもらって、家の用事のお供をした事もありました。

|

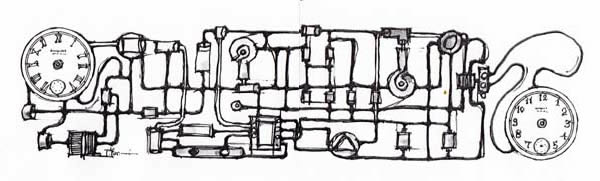

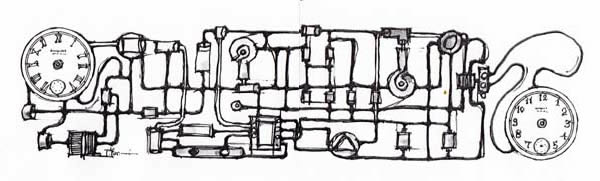

大は時計にも興味をもち、「腕のいい時計屋さん」にもなった。

|

それにしても、メカノを組み立てて遊ぶ事の好きな大が、時計がどうして動くのかと、興味を持たないわけがありません。

はっきりした記憶ではありませんが、目白にいた頃から、大は「腕のいい時計屋さん」になっています。

「腕のいい」というのは、時計をこわすだけで、あとで、組み立てることまではできないからです。

目覚し時計の仕組みが知りたくて、一つ一つ、分解していきます。

秘密のお城にでもわけいっていくような冒険の喜びと、そうなのか、そうなのかと、謎のとけていくうれしさがあったのでしょう。

でも、気がついたときには時計の形はなく、目の前にはバラバラになった部品の残骸(ざんがい)があるばかり。

はがねのゼンマイを戻すのは、とくにむずかしく、元の形にするなど一年生には無理な事でした。

でも多分、分解されてしまった時計を見ても、お母さんは叱らなかったのでしょう。

せっかく、機械のおもしろさに目をひらかれてやった事を、大を信じ、愛しているお母さんが、どうして叱る事ができたでしょう。

「動いていない時計しか壊さないですよ。本人は、なおすつもり何でしょうけどね。家にある道具などを勝手に持ちだして、誰もいないあいだに……。」

と、井深大は、笑いながら語っていますが、苫小牧の家でも、ひょっとしたら、動いている時計までが、「腕のいい」時計屋さんの手にかかってしまっていた事でしょう。

苫小牧の家もゆたかでしたから、無邪気な遊びとわりきって、高価な時計をこわされても、叱る事はなかったようです。 それからの大は、親類のあいだで、「大ちゃんがきたから時計を隠せ。」といわれるほどの、時計なおしの「名人」になっていくのです。

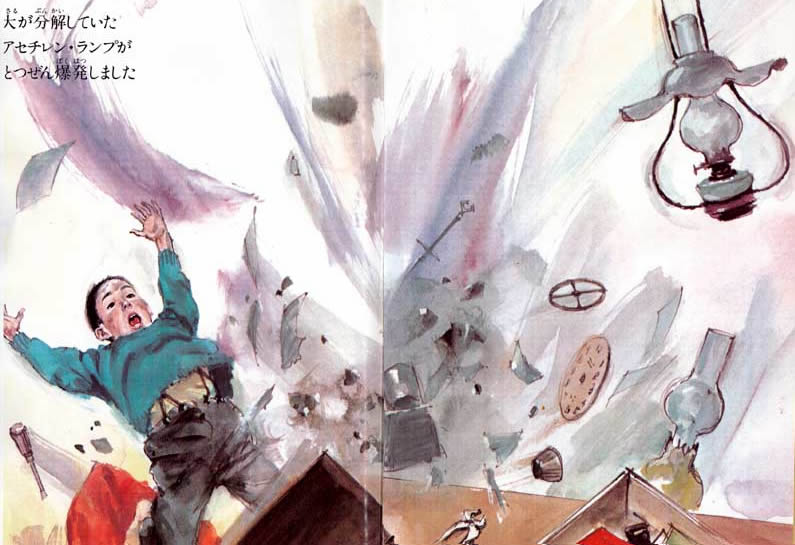

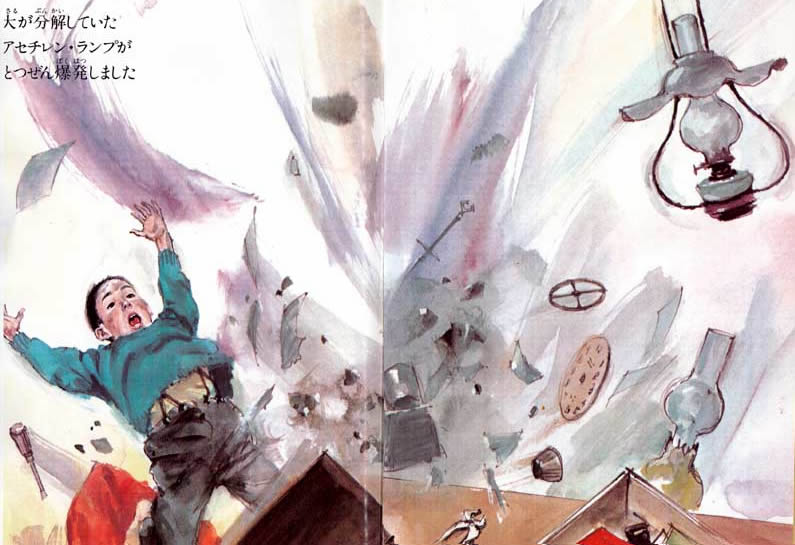

2 爆発したアセチレン・ランプ

二年生の大は、安城(あんじょう=愛知県)の祖父、基(もとい)のところにお母さんと戻る事になって、安城第一尋常小学校(今の安城中部小学校)に転校しました。

お母さんが、東京での生活をあきらめた事の理由はわかりません。

男女差別のあった昔の事ですから、いい友人に囲まれていても、やはり母子二人の生活は、心細かったかもしれません。

それに大(まさる)は、井深家を継ぐただ一人の男の子です。

安城のお爺さんが、大を手元においておきたくて、お母さんを説得したのかもしれません。 |

祖父・基(もとい)と祖母・みゆ、それにお母さんとの記念写真(9歳)

|

「今度新しくきた井深大くんだ。親切にしてやってくれ。」

と、担任の畔(くろやなぎ)先生に紹介された大を見て、教室の子供たちは、びっくりしてしまいました。

自分たちのように筒袖の着物や、だらしなく帯をしめた子供ではなく、まるで西洋の子供のように、きちんと詰襟の洋服を着て、黒い靴下をはいた子供が、

「井深大です。よろしくおねがいします。」と、きれいな標準語で、ハキハキと挨拶したのですから、宮沢賢治の「風の又三郎」が、教室に現れたときのようなものでした。

畔(くろやなぎ)先生が、続けていいました。

「井深くんのお爺さんは、知っている者もいるだろうが、この碧海(へきかい)郡の郡長さんだ。

明治用水からさらに水を引いた、駒場用水というのが、高岡にあるだろう。

そのおかけで、高岡でも米がとれるようになったのだが、この駒場用水を作ってくださったのが、井深くんのお爺さんだ。」

背が高く、うしろのほうの席についていた大は、ちょっとはずかしそうにしながらも、まっすぐ先生を見つめていました。 畔(くろやなぎ)先生は、厳しさの中にも暖かさの感じられる、お爺さん先生でした。

四、五歳の頃とちがって、大は級友たちの中にとけこんでいく事ができました。

でも、ふざけたり騒いたりできる子供ではなく、ひょうきんなクラスの人気者を、うらやましいな、と考えているような、おとなしい子供でした。

その頃の友人の一人、大見工業株式会社の会長、大見金平さんが、なつかしそうに目をほそめて、言っています。

「何といっても井深くんは秀才でね、いつも手をあげて、さされるとご名答。ずっと級長でしたよ。

昔は成績のトップの人が、先生から任命されて、級長になったんですからね。

私も、始終(しじゅう)一番でしたよ。ええ、クラス五十二人中の四十一番ね。」

大見さんはこういって、大笑いされて、

「うちはその頃、養蚕(ようさん=カイコを育てて繭(まゆ)をとる)をやってましてね、井深くんが二、三度、遊びにきてくれた事を覚えてますよ。」

大のお爺さんは、孫を膝にのせてかわいがる、というような人ではありませんでしたが、折りにふれて、新政府軍に敗れた戊辰(ぼしん)戦争の事、斗南(となみ)で苦しい生活をともにした、若い殿様(松平容保(かたもり)の子、容大=かたはる)の事、そして、大の父親、甫(たすく)についてのあれこれを、大に語ってきかせました。

お爺さんにとっては早く亡くなった一人息子への、あきらめきれない思いを、その忘れ形見の大に、話さずにはいられなかったのでしょう。

お父さんがどんなに科学的なものの見方のできた人か、そして、まじめで思いやりのある人だったかをきかされ、大は、お母さんとお爺さんの話から、若い科学者としての父親のイメージを、ふくらませていきました。

|

大が分解していたアセチレン・ランプが突然爆発した。

|

会津藩にいた頃、フランス人からフランス式兵法を学んだ事もあるお爺さんは、電気をまっさきに引いたように、新しいものを、すぐに取入れる人でした。

それまでは、おかかえの人力車に乗っていましたが、人の労力にたよる人力車は、苦労人のお爺さんには、気の重い乗り物だったのでしょう。

自転車が輸入されると、すぐに自転車を買いました。

白い髭をピンと立てて、その頃ではまだめずらしかったハイカラな自転車にまたがり、サッソウというか、堂々というか、郡庁(郡の役所)に通うのです。

その自転車で、大(まさる)も自転車乗りの練習をしましたが、「時計こわしの名人」が目をつけたのは、自転車についているアセチレン・ランプでした。

(この明かりを利用して、幻灯を作れないものか。ランプの中は、どうなっているんだろう?)

大はもう、いろいろな道具を持っていましたので、ランプの分解をはじめました。

アセチレン・ランプは、カーバイドのかけらを水に入れて、ガスを発生させ、そのガスに点火して、明かりをともすのですが、アセチレンガスは、空気中の酸素との割り合いによっては爆発する、恐いものです。

それとも知らず、サンザンいじくりまわしたあとで、この未来の発明家は、シュッとマッチをすったのでした。

「ドーン」

耳もつぶれそうな音がして、ランプはふきとびました。そのこわかったこと。

本当によく、怪我一つしませんでした。お爺さんとお母さんに、サンザン叱られた事は、いうまでもありません。

けれども大は、すぐにお爺さんにねだって、町の時計屋から「電鈴」を買ってもらっています。

電気を通じると鳴りだすベルです。

大は、成績が優秀という事で、いくつかの賞をもらっていますが、その中に、「郡長(ぐんちょう)賞」がありました。

お爺さんからの賞です。

受賞者は学校側が決めるのですから、エコ贔屓(ひいき)でも何でもないのですが、これはお爺さんにとっても、大にとっても、ちょっときまりの悪いことだったでしょう。

お爺さんはもちろん、代理の人から、郡長賞を大に手渡してもらいましたが、心の中ではさぞうれしかった事でしょう。

電鈴は、そのご褒美(ほうび)だったのかもしれません。

長い針金をまいたものや、乾電池などもひとそろい、買ってもらいましたので、子供のおもちゃとしては、とても高価なものでした。

大切にかかえて家に帰ってきた大ですが、まだ二年生の科学少年なのですから、初めはただ、「リーン、リーンー」と鳴らすだけでした。

「うるさいな、大(まさる)。とんでもないものを買ってしまったな。」

と、お爺さんには小言をいわれますし、いよいよ、分解と探検が始りました。

針金をうんと長くのばすと、ベルが鳴らなくなります。

(おかしいな。なぜだろう? なぜ鳴らないんだ?)

そうして自分なりにわかった事は、針金を長くすればするほど、電気を流れづらくする何かがあるという事でした。 「抵抗」です。電線には抵抗があるという事を、子供心にも理解したのでした。

それから、電池のプラスとマイナスに、針金をつないでみました。すると、針金が熱を持って、熱くなってきました。

そこに「目には見えない、電流が流れている」という事が、体でわかりました。

秘密の箱をのぞいて見たような、喜びがわいてきました。

バラバラになった電鈴から電磁石がとりだされ、隣の安藤仁くんの家とのあいだに電線がむすばれて、電信機ができあがりました。片道通信でしたが、見事な応用でした。

「安藤くん、通信をおくるよ!」

「きた、きた。『一緒に遊ぼう。』という暗合がきたぞ。うん、遊ぼう。」

「どんな遊びにしようか。おくるよ。」

「わかったぞ。『つ』『り』だから、魚釣りだな。」

何も、電信機を使わなくてもできる会話ですのに、二人だけの暗合を作って楽しみ、仲よく魚釣りに出かける事もありました。

安藤仁くんは、大の仲よしの同級生でした。

お母さんは学校の先生をしており、安藤くんも理数が得意で、のち大正七年、大が四年生のとき、『理化少年』という少年むきの科学雑誌が、日本ではじめて出されましたが、二人でこの雑誌を読み、科学への夢を語りあいました。

そして井深大は、今も、この頃の小学校の理科実験準備室の様子を、なつかしく思いだします。

三、四年の担任は、理科の杉浦先生でした。

先生と安藤くんとそれからクラスの友人たちと、どんな実験をしていたのでしょう。

鳥や動物の剥製(はくせい)の標本、ちょっと不気味な人体解剖図。

魚や、なにやら得体の知れない、白っぽくなったアルコールづけの標本。

アルコールや薬品のにおい……。そういったうす暗い教室の様子が、ぼんやりと浮かんでくるのです。

ちょっと『理化少年』をのぞいてみましょう。

「少年電気工学」「大理学者マイケル・ファラデーの話」「誰にでも出来る理化実験」「硝子を造る法」などの記事の中に、「大砲の弾丸は如何して飛び出るか」という、びっくりするような記事も出ています。

この頃、日本はシベリアに兵隊を送ったり、世界も第一次世界大戦の最中でした。

大もきっと、この記事を読んだ事でしょうが、今あなたがたの読んでいる雑誌に、「核弾頭はどうして飛び出るか」というような記事のない事の幸せを、どうか、かみしめてください。 |

大は成績が良かったので郡長賞をもらいました。

大のお爺さんは郡長でした。

お爺さんは褒美に高価な電鈴のおもちゃを買ってくれました。

いろんな物がある理化実験準備室

|

3 小説家になりたかった大(まさる)少年

「書道だけは苦手だった。」と語る井深大ですが、お母さんは大に、習字を教えたほか、唱歌も教えています。

安城の家にピアノはなく、お母さんはお琴をよくひいていましたが、その音階を唱歌の調子にすばやくかえて、琴をつまびきながら、メロディを口すさみ、教えてくれました。

♪すずめよ すずめ きょうもまた

楽しい おうちへ 帰るのよ

父さん 母さん まっている |

そんな唱歌もありましたが、大はこの歌を、どんな気持ちでうたったのでしょう。

お母さんは、お琴の先生の調律をするほど、耳のいい人でした。

時々、どういう人たちなのか、記憶ははっきりしませんが、尺八とバイオリンを持った男の人たちがやってきて、お母さんのお琴と、トリオで合奏する事がありました。

父親というものを恋しく思っていた大は、そんなお母さんの姿を見て、どちらかの男の人と結ばれたらいいのになと、ほのかな空想にひたりました。

そしてそのロマンを、小説に書きました。三年生のときの事です。

井深大は「作文」といっていますが、それは、まぎれもなく「小説」とよんでいいものでしょう。

大はこの頃、大きくなったら小説家になりたい、と考えていたのです。

その原稿は失われてしまいましたが、二年生の頃から、大は書庫にある大人の本を、片っぱしから読みふけっていました。

未来の科学者の、こうした一面を知る事もまた、楽しいではありませんか。

昔の本はもうぎっしりと、漢字がつまっていましたが、どの字にもカナがふってありました。

それで大は、恋愛小説なども読む事ができたのですが、菊池幽芳(ゆうほう)の『己(おの)が罪』、小杉天外の『魔風恋風(まかぜこいかぜ)』、徳富蘆花(ろか)の『思い出の記』など、今の大人の人にもむずかしいような本を読んでいます。

『思い出の記』は元武士であった父親が事業に失敗して亡くなり、その男の子を毋親が厳しく育てていくという物語です。

大はその主人公に、自分の姿を重ね合わせて、むさぼり読んだにちがいありません。

そしてきっと大の小説も、『思い出の記』の影響を受けたものだったでしょう。

いくつもの時計をこわし、アセチレン・ランプを爆発させながら、大は、大人の小説を読み、お母さんが結ばれるという、ちょっとおませな小説を書き、学校では級長を続けていたのです。 |

大は本好きでお母さんのロマンを、小説に書きました。

|

本好きはいいことなのですが、大は、読みたい本があると、本屋さんからツケで買ってきてしまいます。

月末に本屋さんからまとめて請求がくるのですが、その金額の多さに、お母さんからお叱りを食う事がありました。

でも、大にも言い分がありました。大は、月々のお小遣いをもらってはいませんでした。

それはやはり井深家の家風に、「武士は、金銭にかかずらう事を、いさぎよしとせず。」という誇りがあったからでしょう。

でもきっと、月々のお小遣いをきめられていたら、とてもそれだけの本を、毎月、買う事はできなかったと思われます。

大が買った本の中で、それからもよく愛読したものに、押川春浪の空想科学冒険物語がありました。

でも、そのまえに、お母さんの二度めの結婚にふれなくてはなりません。

大が望んでいたお母さんの再婚……、新しいお父さん……。

でもそれは、大がきっと小説の中で書いたような形ではなく、安城の家に、大がただ一人取残されるという、思いがけない形になったのでした。

井深大は、何故かお母さんが安城の家を出ていった日の、日づけを記憶していません。

あまりにつらく悲しい出来事でしたので、思い出すのも切なく、記憶の中から、年月日のインクの文字を消してしまったのでしょう。

それは、大が三年のときの三学期かと思われます。

でも、そのすこし前から、大は、お母さんから再婚の話をきかされ、それを受入れていったのでした。

お母さんは神戸にいき、自分は安城に残って、お爺さん、お婆さんと暮らす事になる事を。

母と子が、よりそってやすむ、暖かい布団の中で、その事は繰返し、繰返し、話しあわれました。

大は、神戸の新しいお父さんが、外国行きの大きな船の船長さんをしている事、家には親類の男の子を二人引取っていて、下の子が大より一つ年下である事も、きかされていました。

「でも僕、やっぱり、お母さんと一緒にいきたい。」

「お母さんだって、大を離したくありません。でも、大、あなたは井深家の後継でしょう。

新しいお父さんの子供になる事はできないの。

でもね、休みのたびに遊びにいらっしやい。今度の春休みだって、もうすぐじゃない。

それに、大、中学は神戸の中学に入って、お母さんのところから通いなさい。

新しいお父さんも、きっと喜んでくれますよ。」

こんな会話が、母と子のあいだに、交され続けたにちがいありません。

でも、待ちに待った春休みがきて、神戸のお母さんのもとへ旅立つ日の朝、お爺さんが急病で倒れました。

なんという不運でしょう。お母さんに会う事は、あきらめなくてはなりません。

そして、いかれなくなった事を、神戸の三の宮の駅まで迎えにきてくれるお母さんに、すぐに伝えなくてはなりません。

その頃はまだ安城の電話に長距離はなく、一人でなれない電報を打ちに走った心の動揺を、今も井深大は覚えています。

top

****************************************

|