|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅴ 電子工業のソニーを創る

1 戦争が激しくなる中で

top

早稲田大学を卒業した井深青年は、PCL(写真化学研究所)という映画の音声を録音する会社に、招かれて入社しました。

光を音にかえるケルセルの研究は、映画に応用できる技術でした。

でも、井深青年は、そのまえに受けた東芝の入社試験に、見事おちています。

就職のむずかしい時代だったこともありますが、井深大はこの失敗を、

「大学での勉強が片寄すぎていたから。」といっています。

東芝にはお父さんの知人がいましたので、お願いすれば入社できたでしょうに、井深はコネにたよることなどとてもできない「さむらいの子」でした。

それにしてもソニーをつくりあげた人が、東芝を落ちているのですから、世の中とはおもしろいものだと思いませんか。

井深が大学二年の時、日本軍がおこした「満州事変」のあと、日本は中国に「満州国」という国を、勝手に造り上げました。

そして、井深が社会人になって四年め、「日華事変」がおき、中国との全面戦争が始りました。

そのうえ、日本は太平洋戦争を戦い、広島、長崎に原子爆弾をおとされて、敗戦をむかえたのでした。

満州事変から十五年間もの、長く暗い戦争の時代でした。

軍国主義のこの時代、天才的な発明家、井深が、軍にもとめられて、軍の仕事をしなくてはならなかったのは、当然でした。敗戦の日までの、井深の足どりをたどってみます。

作家の野村胡堂のすすめで結婚した井深は、「日本光音」という会社で、無線部の主任として、真空管やブラウン管を作っていました。

映画会社になったPCLは、地味な井深には肌があわず、辞めていたのです。

次の年に日華事変(日中戦争)がおこり、無線部は軍からたのまれて、戦地で使う 「軍用無線」などを作りはじめました。

そしてこのあわただしい年、井深は、お母さんを亡くしたのでした。

会社で働いていた井深のところに、家からの電話がありました。

「神戸から電報よ。お母さまがお悪いの。」

「おふくろが!? すぐ神戸へいく。」

東海道本線に飛び乗りました。

ずっと病気がちのお母さんでした。

結婚式にきてくれたときの、紋付にくるまれた、細い体が思いあわされ、気が気ではありませんでした。

急行列車が、蟻(あり)のように遅く感じられました。

神戸の家についたとき、お母さんはすでに、お棺の中の人になっていました。

そのふたをとる事が、井深には、できませんでした。

母の死を、目で確かめる事は、母を永久に失ってしまうような気がしました。

お母さんは、井深の心の中で、いつまでもいつまでも、生き続けていかなくてはならないのです。

(お母さん!………)

井深は首をたれ、目をとしました。

その日以来、井深は十年あまりも、神戸に足を運ぶ事はありませんでした。 |

会社で軍用無線の研究をしている時、

母危篤(きとく)の電話がかかってきた。

|

日本光音の無線部は、軍の特殊兵器を作る「日本測定器」という会社になっていました。

太平洋戦争のおこる前の年です。

井深が開発し軍におさめていたものに「音叉発振器」や「周波数継続器」があります。

飛行機の無線操縦や、電探(レーダー)に使われるものでした。

「KMX」という、敵の潜水艦をさがしだす機械も発明しました。

潜水艦は鉄のかたまりですから、海にもぐっていても、地球の磁場が乱れます。

飛行機を低く飛ばし、その乱れをつかまえると、パッと信号がつく装置です。

この装置で、海軍の航空隊は、台湾沖の敵の潜水艦を、だいぶ沈めたという事です。

サイパン島がアメリカ軍にせめおとされ、日本が負け戦への道をあゆみ始めた頃、東京の月島のある工場から、そんな重苦しい戦時中にふさわしくない、きれいな歌声がきこえてきました。

ベートーベンの「合唱」、そしてシューベルトの「ぼだい樹」、「野ばら」。 きれいなドイツ語でした。

わらべは見たり 野中のばら

清らにさける その色愛(め)でつ |

歌っているのは、カーキ色の国民服を着た、上野音楽学校の学生たちです。

工場の門には、「日本測定器株式会社」とありました。

合唱がおわると、大きな拍手がわきおこりました。

工場技術者、工員、学徒動員(学生が工場などで働かされること)の女子学生たちの目が、感動でぬれていました。

音楽といえば、ただいさましい軍歌ばかりの時代でした。

「ありがとう。すばらしかったよ。生きかえったような気がする。」と、工場長がいいました。

「昼休みは終ったでありますから、自分たちは、仕事につくであります。」

音楽学校の学生の一人が、ぎこちない軍隊口調でいいました。この学生たちも、実は、井深が開発製造担当の常務取締役をしているこの工場に、動員されてきていたのです。それは、こういうことからでした。

この頃、音叉発信器の周波数をあわせるためのブラウン管が、ながびく戦争のために、すっかり品不足になっていました。井深は考えて、絶対音がわかる者なら、音叉のひびきの高い低いで、周波数をききわける事ができるはずだと、音楽学校の学生たちに、きてもらっていたのでした。

実際、音楽家の卵たちの耳は、ブラウン管なしで、

一〇〇サイクルとか、二〇〇サイクルとかの周波数を、正確にききわけました。 |

軍需会社の工場にも、音楽学校の女学生が学徒動員でやってきた。井深の研究には音の正確な周波数を聞き分ける人間が必要になっていた。 |

人の耳をブラウン管がわりに使うなど、井深の思いつきの独創的なところでしたが、井深は学徒動員の学生たちをかわいがり、軍需工場だから特別に配給される、果物やビールや缶詰などを、いつも持たせてやりました。

宗教上の理由から兵隊にとられないために、井深の工場で働きたい、といってきた友人もいましたが、井深はその人達を、心良く引受けてもいたのでした。

130

サイパン島から飛び立った、アメリカ軍のB29爆撃機が、「帝都」東京まで襲ってくるようになり、小学校三年生から六年生までの子供たちが、地方に疎開していく事になりました。学童疎開です。

同じように、工場も空襲をさけて、地方へちっていきました。日本測定器も、長野県の須坂へと移りました。

飛行機ごと敵の軍艦に体あたりしていく「神風特攻隊」が、海軍で真剣に考えられている頃、井深は、陸軍の命令で、○ケ(マルケ)とよばれた「熱線誘導兵器」の研究を続けていました。

敵の軍艦なり戦車なりを、わずかな熱線でとらえ、舵をとることのできる爆弾を、命中させようというのです。

今の宇宙兵器と同じ考え方の、それまでにない新兵器でした。

舵をとるほうの研究は、ロケット博士といわれた糸川英夫博士でした。

(糸川は中島飛行機で隼戦闘機の開発をしていたが、こちらに引抜かれた。)

このような秘密兵器の研究会で、井深は一人の若い海軍中尉と知りあいました。

大阪大学理学部を出たばかりの、盛田昭夫(いまソニー会長)という技術将校でした。

「井深さん、盛田です。いま、ノクトビジョン(暗闇の中でも、わずかな温度で敵の像をとらえる)の装置を研究してるんですが、お力を貸していただきたくて。」

キリリと引き締まって行動的な青年将校に、井深は深くひかれるものを感じました。

「私の研究をお見せしましょう。須坂へいらしていただけませんか。」

のち、ソニーをつくりあげる事になった二人の、初めての出会いでした。

ところであなたはクリスチャンであり、奉仕の人である井深が、このように軍のために、戦争に勝つための新兵器の開発をしていた事を、どう考えますか。

ここのところは、あなたのお爺さんかお婆さんと、ぜひ、話しあっていただきたいのですが、それはお爺さんの年代の人なら、戦時中の日本人の心の動き、考え方を、身をもって知っていられるからです。

日本(大日本帝国)はドイツもそうですが、世界の歴史から見れば、遅れて軍の力によって、近代的な国家になった国です。

そのあとまで軍部が大きな力を握り続けていたのは、やむをえない成行でした。 |

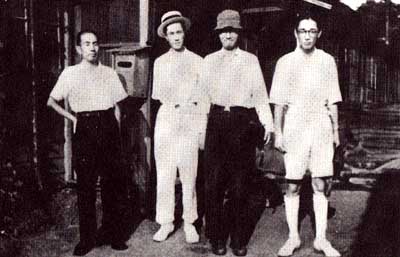

軍の研究をしている中で井深は、若い陸軍将校の盛田昭夫と出会う。

二人は戦後、共同でソニーを立ち上げ成功させる。

井深は技術を、盛田は営業を受持った。

|

そして日本の国民には、アメリカやヨーロッパの国々と同じように、ゆたかになりたい、という願いがありました。

その欧米の国々は、アジアや、南洋や、アフリカの国々を、植民地として支配していました。

強い国が弱い国を自国の領土にしても当り前、という考え方さえあった時代でした。

大日本帝国は、欧米の国々の植民地主義にいかりをおぼえながら、自分の国を大きくゆたかにするために、中国から台湾をとり、満州国をつくり、朝鮮を日本のものとしました。

欧米においつきたい日本人の心の中には、白人に対する劣等感が生まれ、自分たちと同じ肌の色をしたアジア人を、軽蔑する気風さえ生まれてきていたのです。

太平洋戦争は、日本では、「大東亜戦争」とよばれました。

日本がリーダーになってアジアから欧米の国々を追払い、東亜(アジア)が一つになって共に栄えよう、というのです。

「日本がリーダーになって」とは、やはり自分本位にすぎますが、「大国を追払い、アジアが一つになって栄える」という考え方は、日本国民のほとんどの人が、賛成していました。

台湾や朝鮮や中国の一部を支配し、中国との戦いを続けながら、「アジアは一つ」と叫んでいる、自分のゆがんだ姿に、ほとんどの日本人は気づいていなかったのです。

軍国主義者の押し進め力の政治に、国民の一人一人がさからう事は、とてもできないことでした。

満州事変は、井深が大学二年のときに、軍部によっておこされました。

そして、あれよあれよといううちに、軍部は、太平洋戦争までおこしていたのです。

鉄砲を射ち返さなくては、自分の幼い子供が、年老いた両親が、妹が、殺されてしまう状況になっていました。

愛の人であるだけに、井深は何人にも無駄な血をながさせまいと、新兵器の研究に夜も寝ないで努力を傾けつくしました。

○ケ(マルケ)とよばれた熱線誘導兵器の、熱線をとらえる技術を、井深は完成させました。

でも、○ケ(マルケ)が実用化できなかったのは、この兵器の舵をとる部分(糸川英夫担当)の研究が、うまくいかなかったからでした。

井深は国民が聞いてはならない海外短波放送で、米軍の放送を聞いていたので、日本の敗戦が近い事を知っていました。

広島と長崎の上空で炸裂した原子爆弾に、約三十五万人の市民が焼き殺され、その貴い生命の犠牲の上に大日本帝国――軍国主義日本は崩れさりました。

勝つための研究は、すべて無駄に終ったのです。

2 世界のソニーへ top

あなた方がいま生きている、この平和な民主主義国家日本は、空襲でボロボロになった焼け跡から始りました。

日本測定器の社員を養っていかなくてはならない井深は、焼け野原の東京に出てきて、白木屋(東急百貨店日本橋店→現コレド)の三階に一室を借り、「東京通信研究所」をおこしました。

「これからは、大衆の喜んでくれる製品を作ろう。」

軍のための兵器ばかりを開発してきた井深は、檻(おり)に入れられた発明家といえました。

檻から出され自由になった井深は、日本の復興のために国民の生活に、潤(うるお)いをあたえる物を作りたいと思いました。

部品をそろえることさえむずかしい物のない戦後でしたが、第一のヒット商品がラジオに取付けるだけで、海外の短波放送がきける「コンバータ」でした。

長く海外に目隠しをされていた人々は、焼けたトタンを囲っただけの掘っ立て小屋に住み、カロリーの少ない雑炊(ぞうすい)をすすりながらも、外国の豊かな文化にあこがれ、ジャズやシンフォニーにきき耳を立てたのでした。

東京通信研究所のそうそうたる技術陣が、第二弾として開発しようとしたのが、何と電気釜(電気炊飯器)でした。

ところが、お櫃(ひつ)の底にアルミの電極を貼付ただけの物でしたから、うまくいきません。

ようやく手にいれた、宝物のように大切な白米が、焦(こ)げついたり、オートミールのようになったりしてしまいます。

友愛学舎時代からの友人、原田三男さんが、

「あの頃、研究所にいくと、白いご飯が食べられて、うれしかったですね。」

というぐらい、高価なヤミ米を無駄にした研究でした。

電気釜や、すぐにも燃えてしまいそうな電気座布団を作りながらも、井深の頭の中は様々なアイデアがあふれていました。

かならずやってくるテレビ時代のために、テレビを開発したい。

無線で送られてくる新聞を印刷する「家庭模写電信」を研究したい。

有線か無線で、三重四重の通信ができる「多重通信方式」は、すぐにも実現できるはずだ。

ボタンをおすだけで、異なった周波数で送られてくる様々な情報を、えらぶことのできる「プログラム選択受信方式」を作りあげたい。音叉時計も作りたい……。

まだ民間のラジオ局もなく、家も食べ物も研究材料もない敗戦直後でしたのに、発明家井深は、未来を大きく先取りして、理想に燃えていたのでした。

これらのアイデアを実現するために、井深は盛田昭夫さんと語らって、「東京通信工業株式会社」をつくりました。

その設立趣意書(どんな会社にするかという説明書)には、こうあります。 |

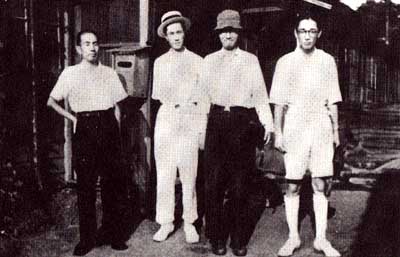

戦災の廃墟の中で、井深の活躍が始まる。

東京通信工業の会社設立時、右から盛田昭夫、井深大

|

やさしく書いてみますと、

「人と人とが人間としてむすばれ、協同の精神をもって、思う存分能力を発揮できれば、社員が少なく施設がとぼしくても、楽しい職場となり大きな成果があがると考えてきた。

その夢が、終戦によって、いま実現するときがきた。

日本の再建、文化の向上のためにつくす会社でありたい。国民の生活をゆたかにする会社でありたい。

国民の科学の知識をふかめ、科学の心をひらく会社でありたい。

もうけ主義はとらず、会社はむしろ小さいほうを望む。」

もうけ主義はとらず、「大衆、社会のためになる活動を。」と、井深は、その趣意書に書いているのです。

この本で幼年時代からの井深大の人となりに、ずってふれてきたあなたには、ここに盛り込まれている井深大の心を、はっきりと理解する事ができるでしょう。

満州から、南方から、引揚げ者が着のみ着のままで帰ってくる、日本がこれから、まだどうなるともわからない昭和二十一年に、この会社はつくられました。

このとき、井深は、幼稚園のころ父とも思った野村胡堂のところへ、お金を借りにいっています。

どうしても、五万円が必要でしたのに、そう切りだす事ができなくて、やっとのことで、

「三万円、貸していただけないでしょうか?」といいました。

一緒についていった盛田さんは、あとの二万円はどうするつもりなんだろうと、びっくりしながら、やっぱり、「あと二万円。」とはいいだせなくて、

「実は、もう一万円、お願いできれば……。」と、かしこまってつけたしたのでした。

胡堂は笑って、四万円を貸してくれました。

胡堂の人柄の大きさも、もとよりですが、井深が、どれほど人から厚い信頼を受けていたかを物語るエピソードです。

東京通信工業を今日のソニーにまで成長させたすぐれた第一の製品は、何といっても日本初のテープレコーダでした。

はがねの線を利用する「ワイアレコーダ」を研究していた井深は、NHKでアメリカ製のテープレコーダを初めて見て、めまいのするようなショックを受けました。

そこからながれてくる人の声も、音楽もまるで生の声、生の演奏をきいているようでした。

(わが社の歩み道は、これしかない。テープレコーダを作ろう。)

すぐにそうきめた井深でしたが、日本にはまだ、テープの材料のプラスチックを作る技術がありません。

テープについている、磁気をおびた鉄の粉が何なのかも、よくわかりません。

セロフアンテープでやってみましたが、伸びちぢみが激しくて、使えません。

紙テープでいこう、という事になって、特別の紙を作ってもらい、磁気の材料には蓚酸鉄を使って、ようやく一年のちの昭和二十五年、「G型テープレコーダ」を、独自に作りあげたのでした。 |

流行作家になっていた野村胡堂に会社設立資金を借りにいった、

井深と盛田。

|

けれどもこのG型は、大きな机ぐらいの大きさで、重さが十五キロもありました。

そこで次の年に改良型の「H型」を出し、これが全国の小・中学校を中心に、売れに売れたのでした。

あなたの学校は、ソニー教育振興財団というところから、理科教育の優秀校、優良校にえらばれて、ソニーの教育資金を受けた事はありませんか。

井深は全国の小・中学校がテープレコーダを買ってくれたことへの感謝を、忘れませんでした。井深はいっています。

「経営が軌道に乗ったら、趣意書のように『社会のためになる活動』をしたいと考えていました。

これから日本が栄えるためには、科学教育を振興させなくてはいけない。

そのために、昭和三十四年に、第一回ソニー小学生理科振興資金の計画を発表したのです。」

全国から、理科教育にすぐれた小学校がえらばれ、最優秀校には、その頃のお金で、百万円もの資金があたえられました。 そして、やがて中学校からも、優秀校がえらばれる事になりました。

この資金によって、大勢の井深大のような科学少年が育っていく事になったのです。

ソニーが、その名を世界に知られるようになったのは、テープレコーダの次ぎに、井深たち技術陣が、世界に先がけて開発した「トランジスター・ラジオ」でした。

小型化したラジオは、井深の少年時代からの夢でした。

「ソニー」のマークをつけたトランジスター・ラジオは、世界中の人々に愛用され、日本の技術力の高さを、世界の人々に認めさせる事になりました。

井深が理科振興資金の計画を発表したとき、ソニーの研究員の江崎玲於奈(れおな)博士が、「エサキ・ダイオード(トンネル・ダイオード)」を発明しました。

江崎博士はのちに、この「半導体におけるトンネル現象の発明」によって、ノーベル物理学賞を受けました。

それからもソニーは、世界初の「トランジスター・テレビ」、世界初の「トランジスター・ビデオテープレコーダ」、世界初の「マイクロ・テレビ」、世界初の「トランジスター・小型VTR」などを世に送り出し、世界の電子工学、電子工業をリードし続けてきました。

井深大はいっています。

「私の大生のひとつの側面は、ただ一人の科学少年の人生であったかもしれない。」と。

時計をいじりこわすことのすきだった、幼いころから、井深はごく自然に、心から湧き出る泉のように、まるで遊びのように、研究を重ねてきたのでした。

創造する喜びにひたりながら、井深が開発し創りだしてきた製品は、そのまますべての人の心を満足させるものでした。

まるで人々の望む新しい製品が、井深の頭脳と心とそして手を借りて、独り出に生まれてきたようにさえ思えます。井深自身は無私(私心のないこと)の人です。 |

|

今の奥さま淑子夫人の簡単な手料理を、豪華なフランス料理よりもおいしく思う、飾り気のない質素な人柄です。

そして井深の友達思いのやさしさが、井深を中心にすぐれた技術陣、経営陣を集める事になり、ソニーを、世界へむかって羽ばたかせてきたのでした。

「人間はいかに幸せに生きるべきか。」を求め続けてきた井深大に、今もなおあなたは毋さわの愛情を感じとるのではないでしょうか。

top

****************************************

|