|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅲ 少年時代――電波少年になる

1 母のいない日々 top

神戸のお母さんから、大(まさる)あてに届く手紙は、流れるようなくずし文字で書かれていて、大にはとても読めないものでした。

いつも、お爺さんに読んでもらうのです。

手紙の内容は、学業のことや健康のことなど、感情をおさえたひかえめなものでしたが、大を励まし希望をあたえてくれるものでした。

お爺さんは父も母もいない大を、不憫に思ってでしょう。

大がほしがる通信販売の、科学的なおもちゃを、いくらでも買ってあたえました。

『理化少年』の広告などを見て、東京辺りまで注文するのですから、郵便で送られてくるのが、待ち遠しくて仕方がありません。

学校から帰ってくると、

「ただいまあ。お婆さん、東京から小包がきてない?」

と、毎日のようにたずねるのでした。

電信機を組み立てたり、木馬を作ったり、モーターを組み立てたりしましたが、このモーターは作り方がむずかしかっただけに、できあがったときのうれしさは、ひとしおでした。

それはモーターの原理が正しく理解できるように、大変よく考えられたもので、今でもその仕組みを覚えているほどです。

電気科学のおもしろさ、不思議さに心ひかれていくとともに、押川春浪の空想科学冒険物語を読みふけりました。

『海底軍艦』とか『鉄車王国』とか、軍事的な色合いをおびた物語ですが、その空想性と科学性はすぐれたもので、「腕につけたり、ポケットに入る小さなラジオ」が、まだラジオのない時代に考えられていたり、テレビらしいもの(『鉄車王国』)、さらにはテレビ電話らしいもの(『新造軍艦』)までが出てくるのです。

科学少年、大(まさる)にとって、春浪のえがく未来の世界は、いつか実現できるいつか自分の手で実現させてみたい世界だったでしょう。

そして実際、井深大は戦後、世界に先がけて、世界で一番小さなトランジスター・ラジオを世に送りだしました。

読売新聞の対談「私の世界」の中で、トランジスター・ラジオが世界中の人に喜ばれた事について、井深大はこう語っています。

「子供の頃に読んだ押川春浪の未来小説の中に、腕につけたり、ポケットに入る小さなラジオのようなものが、よく登場したんですが、昔の人が夢にえがいた事が現実になったんですから……。」

数々のソニーのすぐれた製品も、同じだといえるでしょう。

お母さんとお爺さんによって、方向づけられた科学への道でした。

その道を、いつのまにか歩み始めた大にとって、この母のいない寂しい時期、心の中に宿された小さな種のようなものが、大の将来へと向って、はぐくまれ続けていったのです。

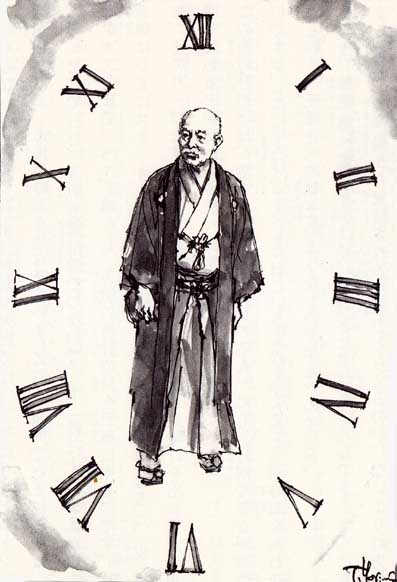

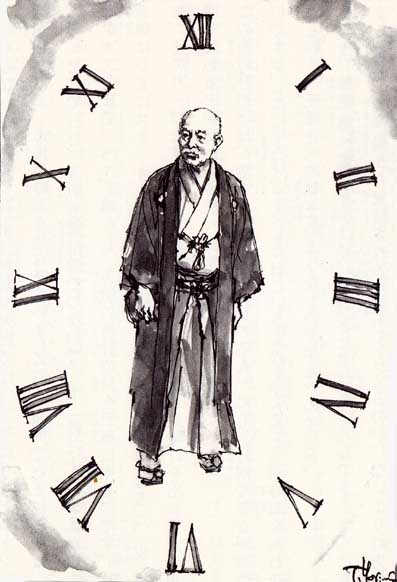

健康の事もあって、郡長をやめていたお爺さんに、おかしな日課ができました。

元々、どんな事にもきちんとしていた人でしたし、散歩の意味もあったのでしょう。

正午に駅へいって、時計を合わせるのが、趣味のようになっていたのでした。

ラジオもない頃の事です。

東京や大阪では正午になると「ドン」と空砲をうって、市民に時刻を知らせていましたが、地方でたよれるのは、駅のベルだけでした。

各駅を電信線でつないで、十二時三十秒前から十二時ジャストまでベルを鳴らし、各駅の時計の針を正確にするのです。

羽織(はおり)袴(はかま)にステッキをついたお爺さんは、お昼前になると、安城駅にその立派な姿を現し、ふところから金時計を出して、ペルが鳴りおわると同時に、カチッと十二時に合わせるのでした。

この金時計だけは、さすが「時計こわしの名人」にも、分解できなかったものですが、じつは大は、こうしたお爺さんの姿から、「時刻を合わせる」という、正確さへの執念のようなものを学んだのでした。

その後、郵便局へ電話をかけて、時刻を訊ねる事もできるようになりましたが、無線局から発信される無線をとらえるのが、なによりの方法です。

大がやがて無線少年になっていくのも、この正確な時刻を知りたい、という執念からでした。

「無線がすきになったというのが、エレクトロニクス屋になった一番の大きな原因でしょう。」

と、井深大はいっていますが、お爺さんのちょっとおかしな癖が、後年の発明家を生む事になるとは、安城町の誰にわかっていたでしょうか。 |

郡長を辞めたお爺さんは、毎日正午に駅にいって、

時計の時間を合せるのが趣味になった。

|

お婆さんは、大の母がわりになって、細かいところまで気をつかってくれました。

その事は子供心にもよくわかって感謝してはいましたが、お母さんの肌の温もりを、どれほど恋しく思っていた事でしょう。

夜など、ただひとつポツンと敷いてある布団のそばで、お母さんの写真を眺めたり、読めない文字でしたが、「大にあえる夏休みが、今から待ち遠しいのです。」と書き送ってきてくれている、お母さんからの便りを、そっと取り出してみたりするのでした。

そして夏休み――。大は一人、安城駅から、東海道本線の車中の人となりました。

朝早く出て、神戸に着くのは夕方です。

子供の一人旅を心配してくれてか、親切そうな車掌さんから、

「どこまでいくの? どうして親がついてきてくれないの?」と、しつこく訊ねられて、返事に困った事を覚えています。

荷物を手におり立った、神戸・三の宮駅のプラットホームに、

「大!」と、お母さんがかけよってきました。毎夜、夢に見ていたお母さんです。

「荷物をかしなさい。半年ほど会わなかっただけなのに、背も高くなって。」

お母さんがまぶしく見えました。

二人で一台の人力車に乗りました。賑やかな街をぬけて、人力車は坂道を登っていきます。

お母さんの体温をなつかしく感じながら、きかれるままに、お爺さんの健康などについて答えました。

お爺さんは近ごろ、めっきり老けこんできているようでした。

港が目の下に広がる山本通四丁目の二階家について、「鎌田虎彦」と書かれた表札を、恐いものでも見るように眺めました。

お父さんというよりは、義理のお父さんという、他人めいた感じでした。

その夜、鎌田の一家と食卓をかこみました。

お母さんが手をかけて作ってくれた料理が、神戸牛のビーフステーキだったか、すき焼だったか、記憶にはありません。

鎌田のお父さんは、立派な髭をたくわえた、いかにも船長さんらしい、大変厳しそうな人でした。

山本通りは東へいくと、まるでヨーロッパにでもいったような異人館が建ち並らんでいて、ふと外国人に出会ったりします。

今の異人館通りです。

そして、南を見おろすと、青い海に白い船がうかんでいました。

大はお母さんに連れられて、鎌田の下の弟の秀夫くんと一緒に、油じみた潮風のふくメリケン波止場や、賑やかに人のいきかう元町通り、生田(いくた)神社の「千灯祭(せんとうさい)」などにいきました。 |

夏休みに大は、お母さんに会いに神戸にいった。

|

もう、自分一人の母親ではないと、知ってはいましたが、お母さんの元から離れたくない、と思いました。

見知らない家でしたが、そこにはお母さんの匂いが立ちこめ、料理にもお母さんの味がありました。

安城に帰った大は、四年の二学期が始ると、先生に頼んでいます。

「先生、僕五年で、中学を受けたいんです。これから五年の三学期までに、六年生までの勉強を、全部教えてくださいませんか。」

「よし、やれるだけやってみよう。井深がその気ならな。」

その頃、優秀な生徒は、五年生をおわると、中学を受ける事ができました。「飛び級」です。

神戸の中学へ飛び級できれば、一年早く、お母さんと一緒に暮らす事ができるのです。

大は学校に残って、先生から五年生の算数や国語を習い、家に帰っても、むずかしい教抖書に取組み始めたのでした。

2

神戸の母のもとへ top

熱心に勉強する大の姿を見て、それならいっそ、神戸の小学校に入れたほうが、大のためになるだろうと、お爺さんも考えてくれたのでしょう。

お爺さんは、体も弱くなってきていて、大の養育に自信を持てなくなっているようでした。

大は、五年の夏休みにも、神戸を訪ねています。春休みにも、訪ねていたかもしれません。

鎌田のお父さんも利発な大(まさる)を良い中学に入れるためには、早く神戸にきたほうがいいと、賛成してくれたのでしょう。

そして誰よりも、大を神戸に呼びたがっていたのは、やはりお母さんでした。

五年の三学期、大は母の元へいき、諏訪山尋常小学校に転校しました。

詰襟の服を着て、靴をはいた大は、安城ではよく目立つハイカラな少年でした。

でも同じその姿で、神戸の小学校に入ってみると、みすぼらしい地方の小学生にしかすぎません。

その恰好は、同級生たちのひやかしの的になりました。

諏訪山小学校といえば、東京なら、今の銀座か新宿の小学校にあたるのですから、無理もない事でした。

そんなひやかしを、大は気にもとめませんでした。算数や理科なら、誰にもひけをとらなかったからです。

クラスでは一番の成績でした。でも何故か六年生になっても、級長にはなれませんでした。

やはり、地方からきた生徒という事と、おとなしさのために、先生も考えてしまったのかもしれません。

担任の先生は安随亮一郎(あんずい・りょういちろう)先生といい、それは厳しい先生でした。

うんざりするほど、宿題をだされたうえに、むずかしい参考書を副読本にして、居残りの補習がありました。

受験科目は算数と国語です。

でも、大はモクモクと勉強をつづけ、その頃、全国的に知れわたっていた有名校、神戸一中(今の神戸高校)に入学できました。

五年で中学を受けなかったのは、この中学に入りたい一心だったからです。

新しいお父さんは、この頃船長をやめ、山下汽船の海運課長になっていましたが、気むずかしいこの人も、大の入学を喜んでくれ、一中の制服を作りに連れていってくれました。

カーキ色の帽子に学生服、足には兵隊さんのようなゲートルをまくのです。

そして大が一年生の頃には、まだ肩から下げるカバンはなく、教科書は風呂敷につつんで、登校するのでした。

神戸一中の校是(こうぜ)は、「質素、剛健、自重(じちょう)、自治」というものです。

井深大は、このときの恩師の書かれた本(『難波王朝』山根徳太郎・学生社)の「あとがき」に、この学校について、こう記しています。

「(当時の神戸一中は)外套を着てはいけない、ジャケットや、毛のシャツも着てはいけない、手ぶくろは駄目、外出にはかならずゲートルをつけよ。映画館はもちろんの事、両親と一緒でも、神戸市内では飲食店に入ったら停学(罰として学校を休ませること)という、今の学生がきいたら、軍国主義の権化と思われるような厳しい学校だったが、何か教育の本物があったような気がして、たまらなくなつかしい。」

両親とレストランに入っているのを見つかっただけで、停学になるなんて、あなたがたには本当に考えられない事でしょう。

大が、制服姿でゲートルをまかず、下駄ばきで近所を歩いていたら、突然、大声がとんできました。

「ゲートルもまかんで、下駄ばきとは、何事だ!」

びっくりして振り返ると、新聞の束をかかえた十五、六歳の新聞配達の少年が、大に注意をしたのでした。

大がキョトンとしていますと、その少年は、

「俺は苦学して新聞配達をやっとるが、神戸一中のおまえの先輩だぞ。今日は見逃してやるが、これから気をつけろよ。」

と、叱りつけると、サッと走り去っていきました。

神戸一中では、毛の物を着てはいけないといいながら、冬の教室に、ストーブもたいてくれません。

甘えをゆるさないのです。

大は中学生になってから、毎朝、裏手にある錠山(いかりやま)の頂上まで登ってくる事を、新しいお父さんに命じられていました。

この頃、大の義理のお兄さんは、志願して海軍にはいり、軍艦の事故で亡くなっていました。 |

神戸の学校は規律に厳しかった。

下駄ばきで公園を歩いていて、先輩に注意される大。

|

そんな事もあってお父さんは、いっそう厳しくなっていたのかもしれません。

早起きして一時間もかけての山登りは、つらい日課でした。

でも、それをしないと、朝ご飯も食べさせてもらえません。

山からおりてくると、いそいでご飯をかきこみ、学校まで走っていく毎日でした。

口うるさく厳しい父親でした。

お母さんは、そんなお父さんに何もいいませんでしたが、大には、お母さんが大を思ってくれる気持ちが、痛いほどわかっていました。

山登りのおかげで、大は、毛のシャツなしで登校していました。

いやかりに寒くとも、規則があるかぎり、それを守ろうとする大でした。

あるとき底冷えのする教室で、一人の生徒が制服の下にセーターを着ているのを、先生に見つけられてしまいました。

「さあ、ぬぐんだ。規則どおり、とりあげだ。」

先生は、その生徒のセーターをぬがせ、職員室に持っていってしまいました。

驚いたのは、かくれてセーターを着ていた生徒たちです。

いそいでセーターをぬぐと、雨天体操場のロッカーに隠しにいきました。

さて授業も終って、とりにいきますと、セーターがみんななくなっています。

先生か持っていってしまっていたのでした。

その生徒たちが厳しく叱られた事は、いうまでもありません。

それに、この中学には、もっとおかしな規則がありました。

天下の秀才たちは、教室の机を勉強以外の事に使わせてもらえません。弁当を開いてもいけないのです。

ですから生徒たちは、運動場へいって、弁当を立ち食いするのでした。

雨の日は、雨天体操場に入れてもらっての立ち食いです。

そして、お茶のほしい人は、小使室(用務員室)へいってもらうのですから、神戸一中の卒業生たちは、「おかげで、みんな早食いになってしまった。」と、嘆(なげ)いているそうです。

84

先に紹介した一文で、井深大は、

「(神戸一中には) 教育の本物があったような気がして、たまらなくなつかしい。」

と書いていますが、こうした中学の校風に、その頃の大は、いささかの反発を覚えていたのではないでしょうか。

大は合理的にそして自由に、物事を考える事のできる少年でした。

それに、新しいお父さんの理解のなさも、十二か十三歳の大にとっては、不満で、重苦しいものだったと思われます。

大は、さっぱり勉強しない中学生になっていました。

夜、ボールが見えなくなるまで、武徳院の裏のテニスコートでテニスをし、夜は夜で無線に熱中し、日曜日には教会に出かけていきました。

これでは、クラスの秀才たちについていけなくなるのも当然です。

ずっと一番を通してきた大の事ですから、勉強はいつでもやればできる、という自信もあった事でしょう。

でも大の成績はドンドンおちて、下から数えるほうが早いくらいになりました。 |

弁当を食べるのに机を使わせてもらえないので、立って食べる生徒たち。学校にはおかしな規則がたくさんありました。

そんなことから大は勉強をしなくなり、成績も下がっていった。

|

中一のいつ頃でしたか、安城のお爺さん(愛知県)が鎌田の家(神戸)のすぐ隣に家を買って、住むようになっていました。

お婆さんを亡くして、大のお母さんに身のまわりの世話をしてもらっていたのです。

「お爺さん、いま何時何分だよ。」と、大はお爺さんに、無線で知った正確な時間を教えにいった事でしょう。

お爺さんは満足そうにうなずいて、あの金時計のふたをあけ、針を合わせた事でしょう。

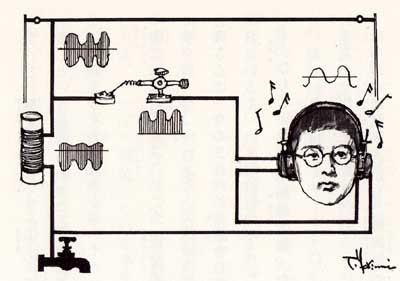

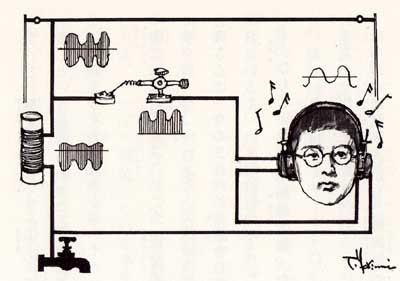

神戸の海洋気象台から航海中の船にむけて、午後三時半と九時半に、時刻を知らせる暗合を無線で流していて、大はこれがききたくて、無線を始めたのでした。

そして国際的な時報は、千葉県の銚子の無線局から夜の九時にながされ、これを無線で捉えたときは、胸がおどりました。

この無線機は、全部自分で設計し組み立てたものでした。

ラジオも、ラジオ屋さんもない時代に、大はどこから真空管を手に入れたのでしょうか。

そこは国際港の神戸、出入りする船の無線の修理などのサービスをする、今の日本無線の出張所があって、そこの大から、わけてもらっていたのでした。

その頃、真空管は一つ十円以上もする、大変な貴重品でした。

上流ともいえる大学卒の人の初任給が、五十円ぐらいでしたから、どんなに高価なものか、わかっていただけるでしょう。 |

大はまだラジオのない時代に、自分で無線機を組み立て、

無線局から流される時報の無線を捉えていた。

|

お母さんは大がたのむと、黙ってそのお金を出してくれました。

お母さんが、お金持ちだったわけではありません。

大には、わずかな井深家の財産が残されていましたが、高等学校、大学とその学費は、北海道の太刀川という親類の人が、出してくれる事になるのです。

お母さんは乏しい財布の中から、思いきって大のためにお金を出してくれたのでした。

まるで宝物のような真空管です。

綿にそっとくるんで、ワクワクしながら、家にだいて帰りました。

そして配線してあった無線機を、何度も何度も調べなおしました。

へたなつなぎ方がしてあると、大切な真空管がいっぺんに駄目になってしまうからです。

スイッチを入れると、真空管にチカッと電球のような灯がともり、マッチをすったときのように、部屋がほのかに明るくなりました。

夢中になって、コンデンサーをゆっくりまわしているうちに、「ツー、ツー」と、無線が入ってきました。

そのときの喜び、胸の高鳴り、その感激を今でも、井深大は忘れる事ができません。

3 お爺さんの死

top

大(まさる)の家から諏訪山(すわやま)小学校をはさんで、五、六十メートルしか離れていないところに、大より二年年上の友達、谷川譲さん(もと山下汽船副社長)が住んでいました。

谷川さんは、中学は甲南中学でしたが、家族ぐるみの付き合いで、大とはテニス友達、そして無線友達でした。

大が屋根にのぼって、ゴソゴソとアンテナをいじっている姿が、毎日のように谷川さんの家から見えました。

日本には戦争に負けるまで、無線電信法という政府が民間を押え付けるような厳しい法律があって、誰でも簡単に無線局を持つというわけにはいきませんでした。

それで大はアンテナが目立たないようにまっすぐにしないで、屋根に沿うように横に張ったりして、工夫していたのでした。

大はすでにただ無線をきくだけでなく、関西のあちこちのアマチュア無線家たちと、英文でモールス信号を打ちあったり、会話で話しあったりしました。

「こちら、3BB、こちら、3BB……。」

と、自分の局名を名乗って、大のとばした電波が、北海道のアマ無線家に捉えられて、

「こちら、△△無線局です。3BB、応答をどうぞ。」

と、答えてきたときには、無線の持つ威力に、こわいような気さえしました。

こうして知りあった、いわば日本のハム(アマチュア無線家)の歴史の、夜明けをもたらした人達の中には、将来、一緒に仕事をする事になった人も多くいます。

ハムで英語やローマ字を使うことで、学校の英語はまあいいじゃないかと、少しも勉強しなかった大でしたが、ハムをとおして教えられることの多い、すぐれた先輩に出あい、一生の友達となるような、優秀な科学少年とめぐりあったのでした。

余談になりますが、今あなた方が使っている「OK」という言葉は、ハムの用語で、この頃の大も使っていたものです。

大が中二の冬、お爺さんがなくなりました。

大が物心ついた頃から父親のいない大を暖かく見守り、大を支ええ将来に希望を持たせてくれたお爺さんでした。

そのお爺さんが、何のお返しもできないうちに、亡くなってしまったのです。

お母さんと二人、取残されたような気がしました。

けれどそのお母さんも、鎌田の家の人なのです。大(まさる)ひとりのお母さんではないのです。

北海道からお葬式にきてくれた、太刀川善治おじさんと、お爺さんのお骨をだいて、井深家のお墓のある北海道へむかいました。

列車が北国に近づいていくにしたがって、窓の外は、雪景色にかわっていきました。

青函連絡線の船で見た、雪まじりの暗い冬の空、荒れ模様の海は、大自身の心を映しているように思えました。

どうしてもぬぐうことのできない、寂しさのようなものが、大の心のそこにわだかまっていました。

孤独――そう呼んでもいいのかもしれません。

(しっかりしなくちゃいけない。)

あわだつ海を見つめながら、大はつぶやきました。

でも、心の中のそんな悲しさを、おもてに出すような大ではなかったようです。

谷川さんの家へ遊びにいった大は、谷川さんの妹さんのピアノで、フォスターの「ケンタッキーのわが家」や「オールド・ブラック・ジョー」などを合唱しています。

また、谷川さんたちと遊びにいった舞子の浜で、砂浜に無線を立て、上海からの放送をきいたこともありました。

大に影響されてか、やはり無線にこり初めていた、神戸一中の同級生の平木徳男さん(いま芦有(あしゆう)開発株式会社社長)も、夏の淡路島のキャンプで、大や友人達と、当時の流行歌「波浮(はぶ)の港」などを歌った事を覚えています。

ひかえめで、口数は少ないのですが、友人達に、暖かさとやさしさを感じさせる人――そんな大が、うかんできます。 |

お爺さんが亡くなって、井深の血筋は大ひとりになった。

お爺さんのお骨を抱いて、北海道の井深家のお墓に向う大。

その後しばらくして関東大震災がおこり、無線で情報が伝えられて

ラジオの重要さを認めた政府は、東京、大阪、名古屋に

NHKのラジオ放送を許可した。

|

生い立ちや家庭のことなど、誰にも話さない大でした。

実際、自分の寂しさなど、人に話したところで、わかってもらえるものではありません。

よしんば、同情してもらったところで、それが何になるでしょう。

大は、その寂しさ孤独感を、心の秘密として鍵をかけ、みずから引受けようとしていました。

そして、そのかげりのようなものこそが、大をやさしくし、大の暖かさになったのだと思われます。

大正十二年九月一日、関東大震災がおこりました。

東京や横浜の電信や電話線は全部こわれ、その悲惨な災害の様子は、横浜港に停舶していた「これあ丸」から、無線で発信され、それを受けた銚子局から、すぐに大阪へと無線が流されました。

大は、この無線をとらえたのでした。

「大変だ、お母さん! 東京と横浜が大地震だよう!」

お母さんも、二階へかけあかってきました。東京には、たくさんの知人と友人がいます。

刻々と伝わってくる地震の被害の大きさに、野村さんは大丈夫だろうか、坂口さんの家のあたりは……と、気が気ではありません。

このときの驚きと、不安を、今も井深大は、なまなましく思い出せるほどです。

幸いお母さんや大の知人、友人に、怪我をした人はありませんでしたが、もし無線がなければ、関西からの救援の手も、もっと遅れていたでしょう。大が中三のときでした。

こんなことから、政府も無線の重要さをみとめ、次の年にはそれぞれ試験放送していた各地のラジオ局をまとめて、東京、名古屋、大阪に、三つの放送局を作る許可をあたえたのでした。

ちょうどこの年の五月、第十五回総選挙があり、まだ仮放送でしたが、選挙の様子が電波にのりました。

みんなが新聞屋さんにあつまって、新聞社からのニュースをまっているときに、大はもっと早く手製のラジオで、選挙の情報をつかんでいたのでした。

「○○さんは、当選しましたよ。」などと、近所の人に知らせて、いささか得意がっていた大でしたが、実はこの年、大は留年させられて、二度めの三年生をやっていたのです。

未来の科学者の留年というと、あなた方もびっくりするでしょう。

大は実際、学校の勉強をほとんどしていませんでした。

その理由については、いままで読んできたことの中から、あなたにも、大体の事はおわかりでしょう。

お爺さんのお骨をだいて、北海道へいったときも、制服のオーバーを作るのに、許可を受けなくてはならないほど、規則づくめの学校。

そして鎌田のお父さんは、夜おそくまで酒をのんで、クドクドとお説教をはじめる人でした。

義理の弟の秀夫とは、秀夫がスポーツマンタイプで、性格もちがうことから、特にどうということもありませんでしたが、お母さんを鎌田家にうばわれた気さえして、家庭にも学校にも、しっくりと溶け込むことのできない大でした。

実際この頃の大は、ちょっとした波にも崩れていく砂のお城のような、危うい所に立たされていたと思われます。

大は、様々な思いを忘れようとするかのように、無線に打ちこんでいました。

無線を通じてひらけてくる世界だけが、一番確かな、一番ゆたかな世界でした。

そんな生活の中で、大は、体をこわしていました。

錠山への毎朝の登山、テニス、無線での夜ふかし、そして心の中の外に出すことのできないもつれ、これらの事が積み重なって、病気となって現れたのです。

肋膜(ろくまく)という病気でした。

でもたぶん、病気という危険信号は、大をよい方向へと、立てなおすチャンスになったと思われます。

学校を休む事になり、それで出席日数がたりなくなって、留年する事にはなりました。

でも、この体を休めていた何か月のあいだに、大は、自分の将来を見定めていたのではないでしょうか。

井深大は、自伝「創造への旅」(佼成出版社)の、まとめの章に、こう書いています。

「幼年期に父親をなくし、母が再婚した私は、いまでいう不良少年になる要素さえあったといえよう。

そのとき私をおしとどめ、科学へと目を向けさせたものは母の愛情であり、祖父の慈愛であり、空想する楽しさにあったにほかならない。」

まさか、不良少年になるような大ではありませんでしたが、この「空想する楽しさ」とは、どういう事なのでしょう。

この本のほかの場所で、井深大がいっている事を、やさしく書きなおしてみます。

「目で見、耳できく今日のテレビや映画とちがって、無線やラジオは耳からだけ入ってくる平面的なものです。

場面を立体的にとらえるためには、無線をききながら、空想したり、創造したりするほかはありません。

そこに思ったり、考えたりする世界がひろがり、また楽しみもあります。

書物を読んで、空間をさまようのと同じような事です。

私の創造する歩みは、いま考えますと、無線が原点としてあったのです。」

ところで大の留年について、ゆかいな伝説がある事を、平木さんから聞きました。

鍬方(くわかた)徳蔵先生という、生徒に人気のある漢文の先生がいました。

ある日、大はこの先生に、「漢文は、中国語で読むべきです。」と主張して、テストをやらずに白紙の答案用紙を出して、先生を怒らせてしまい、それで留年させられた、という伝説です。

ちょっとむずかしくなりますが、漢文の例をあげてみます。

子曰、温レ故而知レ新、可二以為レ師矣。

(子(し)曰(いわ)く、故(ふる)きを温(たづ)ねて新しきを知れば、以(もっ)て師(し)と為(な)す可(べ)し。) |

このように、レ(返り点)や、一、二(点)を使って、文をひっくりかえして、無理に日本語読みするのが漢文です。

ですから、大は先生にいいました。

「I am a boy. 」を、先生、アイ ア ボーイ アム と読むでしょうか。

漢文は中国語なんですから、中国語の発音で、文のとおりに読むべきだと思うんです。」

鍬方(くわかた)先生が何と答えたかはわかりませんが、大(まさる)には芯の強いところがありましたので、きっとこんなエピソードが残されたのでしょう。 |

大は漢文の授業で先生に屁理屈を言って、先生を怒らせたことがあった。こんなことも留年になった原因でしょう。

|

top

****************************************

|