|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6

��Z�́@�؍������ւ̓�

�@�@�@��@�ی삩�������\�\�ɓ������́u���@�v

�����_�̑䓪

�@�n�[�O���g�������_�@�Ƃ��āA���{�̑Ίؐ����炽�Ȓi�K���}���悤�Ƃ��Ă������Z���N�i�����l�Z�j������l���A�ΊO���d�h�̏O�c�@�c���͖�L���E���약�g�B

�@���Ǝ�`�c�̌��m���i����悤����j�̓��R���i�Ƃ���܂݂�j��Z�l�́A�������𐭕{�ɒ�o�����B

�@���̈ӌ��́A�g�؍��c��Ɏ匠����{�Ɂu�T���v������������������h�Ƃ��������i�������j�ƁA

�@�g���c��ł��鍂�@�����ʂ����A����������{�ɈϔC������h�Ƃ��������i�ϔC���j�������A

�@���Ă��u���v�Ƃ��邪�A���ꂪ�s�\�ȏꍇ�ł����Ă����Ȃ炸�f�s���ׂ��ł���A�Ƃ������̂ł���B

�@�͖�E����炪���������P�����i�䂤���������j�́A���I���o�c�̖c���\�Z�ᔻ�A���E���V����Ԋv�V�h���}�ł��������A�ΊO���ł͋��d�_���f���Ă����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���N�\�i6�j�@����42�`43

1909�i����42�A����3�j�N�@1���A�ؒ�n�����K�A�ɓ����Ĕ��]�i�`2���j�B2���A��|�ш��c�m�A���Đ����ᔻ�����B4���A�ɓ����āA�؍������ɓ��ӁA�j�E�����O���Ǝ��{���j���c�B6���A�ɓ����Ď��C�A�]�H�r�����ďA�C�B7���A�t�c�A�؍��������j����B�؍��i�@�E�č������ϑ��Ɋւ�����؊o������i�@���p�~�j�B�؍�������s�Ɋւ�����؊o������B�R���p�~�B9���{�R�A�S���쓹���ʂ̋`�����������J�n�B���B5�Č��Ɋւ����������B10���A�ɓ������A�n���r���ň��d���ɎˎE�����B12���A��i��A�c��E���Ăɢ�ؓ����M���t���E��\����o�i�p�������j�B��؋���ȂǁA��i����E�������Ή^����W�J�B�����p�A���ݖ��Ɏh���ꕉ���B

1910�i����43�A����4�j�N�@2���A�����O���A�݊O�g�b�Ɋ؍��������j��`���A�e���̔�����Őf�B3���A���d���A�����ŏ��Y�B5���A�������B�𗤑��̂܂ܓ��ĂɔC���i7��23�����C�j�B6���A�t�c�A������̊؍��{�����j����B�؍��x�@�����ϑ��Ɋւ�����؊o������i�����x�@���j�B7���A��2����I����B�t�c�A�������ē�������B8���{���{�A�C�M���X�ɂ������A������̊Ő����u����\���B�������āA�����p�ɕ����Ɋւ���o��������i16���j�A�؍��t�c�ŕ������𗹏��i18���j�B�����@��c�A�������Ă����i22���j�B�؍������Ɋւ�����i22���j�B���z�i29���j�A�����{�s�B�؍������Ɋւ���錾���\�i29���j�B9���A���N���{�������z�B11���A��c��g�q�w�؍��̕����ƍ��j�x���s�B |

�@�����{�}���؍������ɂ��Đ��{�́u�E�f�v�����߁A�R���E�j�n�̑哯��y�����܂��u�f�����鏈�u�v��v�������B

�@�V���E�G�����������D�@�ƂƂ炦�A�Ί؋��d�[�u������_����ɓ����Ă̓��ȉ��_����̐ӔC��₤�ӌ��ł��ӂꂽ�B

�@���N���{�ҁw���N�m�ی�y�����x�́u�䂪���㉺�`�_�i����j���R�Ƃ��ēC�i���Ȃ��j�̗N�����@���A���͐V���ɁA�����ɕ��ۂ�_���A���M��������Ɛ��Ȃ�v�Ɠ`���Ă����i���c����u�u���N�����v�Ɠ��{�̐��_�v�j�B

�@�������́A�؍��֔h�������ѓ��i�������j�O���ɂ��ĂāA�o����̍������_���u�ӊO�ɋ��d�v�ɌX���Ă��邱�Ƃ����m���ꂽ���A�ƒʒm�����B

�ɓ��̕ی썑�_

�@�������A�ɓ����Ă͋��d�_�Ɏ��������ނ����A�����_�����肼�����B

�@�ɓ��͓����̎������������Ȃ�����A�؍��t���ɓ��{�l�𑗂肱�ނ悤�Ȃ��Ƃ͂����A���S�i�����炢�j�����������������B

�@���_�̕ی썑�Ƃ��Ă̊؍��x�z���A��肢�������O�ꂵ�Ă����Ȃ����Ƃ����̂ł���B

�@�u��O�����؋���v�����̓��ĕ{�����ɂ�������k�b�̂Ȃ��ł��؍������_�ɂӂ�A����͓��{�Ɂu���̕��S�v�������邱�ƂɂȂ�̂Łu���X�i���܂���j�_�c�̗]�n�Ȃ��ƍl�v����ƁA�͂�����ƍ�����ے肵���B

�@�L�҉�ł��ɓ��́A���{�̐���͊؍���x���Ȃ炵�߁A�u�Ɨ����q�v�̓������āA�u���ؒ�g�v����̂��u����v�ł���A�Əq�ׂĂ���B

�@����ɂÂ��č������Ɍ��y���A�u�����͋p�i�����j���Ė���i��������j�𑝂�����ʼn��̌��Ȃ��v�ƌ��A�����_��ᔻ�����B

�@�u���v�Ƃ́A�O���̔���ᔻ���������˂Ȃ��Ƃ����Ӗ����낤�B

�@�ɓ��͓��ďA�C�ȗ��A�����Ί؍��́u�Ɨ��x���v�����ɂ����B

�@�ی�̖��ɂ�����؍����O���̎匠�N�D�Ɗ؍��̓Ɨ��Ƃ������Ȃ��ނ��т��Ă���̂́A�؍��͎��͂ł͓Ɨ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���{���؍��ɕی���������Ɨ������Ă���A�Ƃ����v���オ�����l���ɂ��B

�@�؍��̓Ɨ������т₩���匠���\�H���Ă���̂��A�ق��Ȃ�ʓ��{�ł��邱�Ƃ̎��o�������Ȃ��ɓ��́A�u�Ɨ��x���v�̖������ӂ肩�������Ƃɂ���Č���Ȃ��N�������Â����B

�@���������Ė������̂Ă镹���͔��������̂ł���B

�@�ɓ��͂��̂悤�ȕی썑�_�҂������B

�ی썑�o�c

�@�u��O�����؋���v���������Ȍ�A�ɓ����Ă͕ی썑�Ƃ��Ă̊؍��̐g��ɍ��킹�A�����������́u�ߑ�v�Ɏ��������Ɖ�������������ɑł��o�����B

�@�C�M���X�̃G�W�v�g��̉��̌o�c���ɂȂ����N���[�}�[��̎��Ƃ�͂Ƃ����Ƃ����邻��́A���{�̊ė��E�w���E�ی�ɂ��؍��́u�����v�U������Ƃ���B

�@���͎i�@���x�����ł���B�����鍑��w�����E�@����w�����~�i���߁j�����Y�𐭕{�@���ږ�Ƃ��ď����A�@�T�����ǂ�݂��Ă����Ȃ����@�T�Ҏ[�̂ق��A�@���{���A�ٔ����E�č��̐V�݂Ȃǂ��}���ꂽ�B

�@�@�����ƂƂ��Ă̑̍ق𐮂��A����܂łɊ؍������O���Ƃނ���ł����s������̎��O�@���̓P�p���ɓ��͂߂����Ă����B

�@���͊؍�������s�̐ݗ��ł���B���Z�ܔN�ȗ��A���{�̑���s���͂����Ă����؍��̒���������s�Ƃ��Ă̋Ɩ����~���A���Z��N���炽�ɒ�����s�Ƃ��Ă̊؍���s�i���N���N��s�Ɖ��́j��ݒu�����B

�@��O�͋���U���ł���B�؍�����ӓ|�̋��炩��ʂ������Ď��p�I�ȍ�������̕��j���f�����̂́A�ꔪ��ܔN�̍b�߉��v�ɂ����鋳�痧����z�ْ̏��ɂ�邪�A�ˑR�A���O����̒��S�͎��m�ł��鏑�@�⎛�q���̂悤�ȏ����i�\�_���j�ł̎I���F���̋���ł���A�ߑ㋳�炩��ւ������Ă����B

�@�ɓ��́A���������t�͊w�Z�����O���i�݂��j�����i�̂������E�����E�����E�S���E���������C�j���w���Q�^���Ƃ��ċ��ȏ���Ҏ[������ƂƂ��ɁA�����̎������̌����ړI�Ƃ��ĕ��ʊw�Z�i���w�Z�j���͂��ߊe��w�Z�̐U�����͂������B

�@��l�͐B�Y���Ƃł���B

�@�u�Ɨ��x���v���X���[�K���Ɍf�����ɓ��̎Y�ƐU���A�����J���̏��{��͑����ʂɂ킽�������A�Ȃ��ł����L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u��B�v��ړI�ɍ����ЂƂ��Ĉ��Z���N�ɐݗ��������m��B����i�u����v�j�ł���B

�@���{���{�����N�Ԗ��N�O�Z���~��⏕���ĎЍ�Z�Z�Z���~�̌����ۏ������Ȃ��A�؍����{�͎��{����Z�Z�Z���~�̂����O�Z�Z���~��������c���ɂ�錻���o������A�Ƃ������̂ŁA���قɂ͗��R�����F����ꐳ�i�������킩���܂��j���A�C�����B

�@�u����v��������A���쐧��_��o�c�Ƒ����ƂW���������Ƃ͂悭�m���Ă��邪�A���ĕ{�̐B�Y���Ɛ���́A���{�̌o�ϐN�������ɓ����Ђ炭���߂̂��̂ł����Ȃ������B

�@�܂��A�������ɓ��{����̎��{�A�o���ϋɉ������B

�@���{���{����̎{�����P�o��؊����Z�����~�i���Z���N�O���j�A���{���Ƌ�s����̋N�Ǝ�������Z���~�i���Z���N��j�A���{���{����̋N�ƌ���Z�Z���~�i���Z���N��j�Ȃǂ̑�^�؊������^���ꂽ�B

�@���̂������Ƌ�s����̎؊��́A���{���{�������x������ۏ���p���ƍ������Ƌ�s�������h���ƃp���ň�Z�Z���|���h����W�����O�݂�]�p�������̂ł������B

�@���{�̒��N�x�z�̍��ۓI�������O��ɂȂ��Ă���B�����̎������B�̏�������g�r�܂ł��ׂĂ��Ƃ肵�������̂́A�x�x�������ƂȂ����r�䌫���Y�i�O�呠�Ȏ�v�ǒ��j�ł����i��X�Ƃ��q�u���{�̑Β��N�؊��ɂ��āv�j�B

�@���������A���n����͌��ʓI�ɂ͕����̒n�Ȃ炵�ƂȂ������A�ɓ��ɂ��Ă݂�Ί؍��́u�����v�U�����߂���������ŁA�����͔O���ɂȂ��B

�@������O��Ƃ����̂ł���A�@�T�Ҏ[�Ȃǂ͕s�K�v�������͂��ł���B

���Đ����ւ̔ᔻ

�@���Z��N�A�u�{�����P�v������Ђ��������ɓ��́A���@�c��ɔ��]���ē����̈ꌎ�����`��O���A�암�n���A���ňꌎ���`�O���A�k���n���Ƀf�����X�g���[�V�����������Ȃ����B

�@�s�����������ŖW�Q�ɂ����Ȃ�����A�ړI�͒�R���閯�O�́u���S�̈�V�v�������B

�@�ɓ��͒��肵���ی썑�o�c����������A���O�͓��{�ɕ��]���A�M��������ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M���Ă����B

�@�������A�ɓ��̊Â����ʂ��𗠐��ċ`�������͂܂��܂������������ŁA���{�l�̂��������炻�̕ی썑�o�c���u�؍��{�ʁv�Ƙ_�]���鐺�����������B�{�����{�Ƃ̕s���a�����܂����܂��Ă����B

�@�ɓ����k�؏��K���犿���i�n���\���j�A����������̓�O���A�O�c�@�{��c�ŗP������g�������V�i�䂤����j��̑�|�шꂪ�A���Đ������U�����钷�L��̉����������Ȃ����B

�@��|�͂̂��ɕ��I�^���ł����邪�A�ΊO���d�h�Ŗ炵����c�m�ł���B

�@�ނ́A�ɓ��̎����𒀈�Ƃ肠���A�u�@�卑�����鍑�̈АM�v���n�ɒĂ��A�u�r���M���V�i�����j�܂��āv����̂́A�ɓ������Ă̔ᔻ���C�ɂ��āu���_����v���Ƃ��Ă��邽�߂ł���Ɣ����B

�@�ɓ��̓��Ď��C���O�̘Z������ɂ��A��|�́u���̓��Ď��C�͊��i�����j�Đɂނɑ��炸�A���i���j����C�҂ɑ��l�Ƃ�]�ނ̂݁c�c���f�h����j�i���Y�j��݁A���i�����j���͎����i���B�j�q�݂���C�҂ƂȂ����A�䍑�̗��v�Ȃ�v�Əq�ׂĂ���B

�@����̖M���V���w����V���x�Ȃǂ��A���ĕ{�ݒu�ȗ��̐��A�؍����t�Ɗ؍��l���c�ɋ��X�Ƃ��A���{�̍������S�̂ݑ��傳���A�u�\�k�v���n���̎����𗐂��Ă���̂ɁA�u���ǔV�������̍�������ΐӔC���đނ��ׂ��v�ƁA���Ƃ͂������ᔻ�����B

�@���s�̎����͂Ƃ������A�����̋@������������Ă������V�R���L���E�j�E�����O������\�����͈ɓ��̐�����x�����Ȃ���A�ی썑�o�c�ɕs���̂܂Ȃ������ނ��Ă����B

�@�؍��́u�Ɨ��x���v���f����ɓ��̎{�������A�ی썑�Ƃ��Ċ؍��̒n�ʂ����肷��A�����̗��R���������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�ƁB

��i��̓���

�@�؍��ŕ������i���������i����ɓ��ɂ䂳�Ԃ���������B

�@��i��͈��Z�l�N�A�v�\���i�\���r�����W�����j���g�D�����ېV��ƁA���w���k���e���i�C�����O�j���g�D�����i����Ƃ��A�������Č������ꂽ�e���c�̂ł���B

�@����𗘗p�������{�l�A�Ƃ��ɗ��R�̎x���ɂ�萭���c�̂Ƃ��ċ}���ɐ������A����Z�N�����̌x�����ĕ��̒����ɂ��A������㖜�ꔪ��Z�l�ɂ̂ڂ����Ƃ����B

�@����͐��ЂƂ��Ă͑��ʂ́A�����Ȕr�������`�̑�؋���̓�l��傫���Ђ��͂Ȃ��Ă����B

�@��i����{�̍��Ǝ�`�c�̍�����劲�̓��c�Ǖ���ʂ��ĎR����j�Ɛ[���W�����悤�ɂȂ����̂́A���ĕ{�����ƂȂ������c�����Z�Z�N��Z���Ɉ�i��ږ�ɂ��Ă���ł���B

�@�v�\�s�E���e��Ɠ��c�́A�u�ؓ����M�v�̈�_�ŋC����ʂ������Ă����B

�@���Z���N�܌��̗����p�i�C���������j���t�̑g�t�ɂ������āA�v�\�����_���H����b�Ƃ��ē��t�����B

�@�ɓ��͗����p�h�ƈ�i��̘A�����t�Ő����𑀏c���悤�Ƃ����̂ł���B

�@�������ɑv�\�s�����@���ʖ��ł͈ɓ��̊��҂ɂ�������������͂��������A�ɓ��̓��ʂ̐���w�j�ɕ����̗\�肪�Ȃ����Ƃ��m���ƁA�v�\�s�E���c��͈ɓ��̓��Ď��E�Ɠ��t�|����͂���B

�@���Z���N�Z���A�v�\���͔_���H�����C��\���o���B

�@�����̎��E�ɂ���ē��t������A�����̐ӔC���ɓ���ǂ����Ƃ����Ƃ����_���ł���B

�@�������A�ɓ��̍I���Ȑ����ƁA���t�����ɂ��v�\�s�̓����ւ̔z�u�ւ��ɂ���Čv��͎��s�����B

�@���Ǎ����̎��Ԃ͉�����ꂽ���A�ɓ��͈�i��Ƃ̐≏�����ӂ����B

�@���Ƃ��u�e���v�ɂ���u�ؓ����M�v�����������i��͕ی썑�o�c�̖W�Q�ɂȂ�B

�@�������łȂ��A�����`������_���A���ĕ{�ݒu�ȍ~���Z���N�Z���܂łɉ�����Z�l���E����A�O�Z�Z�˂��Ă����ȂǁA�f�����̈�i����͖��O�̍��݂������Ă����̂ŁA����Ɉˑ����邱�Ƃ�s���Ƃ݂����߂ł��낤�B

�@�ɓ��́A�����p�̑v�\�s�Ǖ��H��ɓ��ӂ����������B

�@���Z��N�A�v�\���͓�������C���ꂽ�B

�ɓ��̓��Ď��C

�@�ی썑�o�c���߂��������Đ������v��ʏ�Q�ɑ������āA�ɓ��͊؍������ɂ�������ӗ~��r�������B

�@���Z���N��ꌎ����ɂ͓��Ď��C�̈ӌ������炷�悤�ɂȂ����B

�@���̗��R�͂��܂��܂ł��낤���A�ő�̗��R�́A�e����������Ă��A�������Ă���ɂ���Ēb�����邩�̂悤�ɐ�������`�������̍��g�ł������B

�@���Ă̌��͂́A�؍��́u�V�v�Ɓu�n�v�Ƃ�D�����Ƃ͂ł��Ă��A�؍����O�́u�S�v��D�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�h�B�̒��_�ɗ������j�̎����Ǝ��M���������Ăĕ���Ă����B

�@�w�ɓ������`�x�ɂ��ƁA���Z��N�l����Z���A�j�Ə����O�����㋞���̈ɓ������Ƃ���A�����邨����u�؍��̌���ɏƂ炵�ď������l�ʂ���ɁA�؍���������O�ɑ���Ȃ���ׂ����R��q�v�����B

�@����Ɓu���͗����̐�����A�ӊO�ɂ�����Ɉّ��Ȃ��|�����������v�B

�@������肩�A�j�E�����������u�����̕��j�v�ɂ��Ă��A�u���̑�j�F�v�����A�Ƃ����B

�@�ی썑�_���畹���_�ւ̉��@�ł���B

�@���ꂩ���T�Ԍ�ɓ������̐��{���łЂ炩�ꂽ�A�������Ў�Â̊؍��a�m���{�ό��c���}��ł̉����ł��A�ɓ��́u������i�܂��j�ɋ����I�ɐi�܂�Ƃ��鋫���ƂȂ�A�i��ň�Ƃ����Ƃ���v�ƕ������������A���O�����ǂ납�����B

�@�����_�ւ̔��́A�O�N���ɂ킽�������Đ����̎��s�����F���邱�Ƃł���B

�@�܌����{�A�ɓ��͓��Ă̎��\��V�c�ɒ�o�����B�V�c�͈�x�͂�����p���������A�j�̑t�������Ē��������B

�@�Z����l���t���Ŏl�x�ڂ̐����@�c���ɓ]�����ɓ��́A�����Ђ����̂��߁A����������̎���������؍��ւ킽�����B

�@����؍ݒ��A�݂�����w�����āu�؍��i�@�y�č������ϑ�Ɋւ���o���v�����i���������j�Ɗ؍��R���i�R���ȁj�p�~���ߌ��z�i�����O����j�������Ȃ킹���B

�@�؍��̎i�@�E�č������̓��{�ւ̈ϑ��́A�ɓ����؍��̖@�����Ɖ����߂����Ă����Ȃ��Ă��������������A�؍��̖@����D�����Ƃ��Ӗ�����B

�@����ɂ��؍��@���i�@���ȁj�͔p�~����A������Ă��炽�ɐݒu���ꂽ���ĕ{�i�@���E�ٔ����E�č����@�����s�g���邱�ƂɂȂ�B

�@�܂��A�R�����U�ɂ���čc�{�x�q�̕��������A�R������������������Ȃ��؍��R���̌��炵�ĕs�K�v�ȌR���͔p�~����A�e�q�{��V�݂������B

�@�������Ĉɓ��́A�݂����Ă����ی썑�\�z���݂�����̎�ʼnA�����ւ̓���|�����߂Ċ؍����������B

�@�@�@��@�����̏����Â��肪������ top

�����v��̔��i

�@���Z��N�i�����l��j�l����Z���A�ɓ��̕����H���ւ̓]�����m�F�����Ƃ��A�j�Ə����O���́A�Ίؑ���j�ƑΊ؎{�ݑ�j���ɓ��ɒ����B

�@����͏������A�O���Ȑ����ǒ��q�n�S�g�ɖ����č쐬���������Ăɉ��M���A�O���O�Z���Ɍj�֒�o���������ł���B

�@�܂��A�؍��ɂ�������{���͂̌���́u�����\���ɏ[������Ɏ��炸�v�A�؍������̑Γ��W���܂��u�����S���������ׂ��炴��v�ɂ���Ƃ��A�m�ł���u���͂���������v���߂̑���j�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���Ƃ����B

�@���A�K���̎��@�ɉ��Ċ؍��̕�����f�s���邱�ƁB

�@���A�����̎��@�������閘�́A�����̕��j�Ɋ�A�[���ɕی�̎��������߁A�w�߂Ď��͂̕}�A��}��ׂ����ƁB |

�@�����ē��ʂ̋�̓I�u�{�݁v�Ƃ��āA

�@�@�����ێ��̂��ߌR�����Ԃƌ����E�x�@�͂̋����A

�@�A�O�����̏����A���؍��S���Ɩ��S�Ƃ̘A���A

�@�B���{�l�̐B���A�������Ă���B |

�@���Ȃ݂Ɂu�����v�Ƃ������Ƃ́A���č쐬�ɂ��������q�n�����ǒ�����������I���ꂾ�����B

�@�ނ͓��ؑΓ������̈�ۂ�^�����A���Ɣp�ŁE�̓y�ғ��ł���Ȃ���h���I�łȂ����ƂƂ��āA�������܂�g�p����Ă��Ȃ������u�����v��p�����Ƃ����B

�@�����ł��Ȃ��A���ۂł��Ȃ��Ƃ����Ӗ����낤�B

�@�Ȍ�A�u�����v�͌��p��Ƃ��Ďg�p���ꂽ����łȂ��A��ʗp��Ƃ��Ă��蒅�����B

�@���̑Ίؕ��j�Ă͎����Z���̊t�c�Ō��肳��A�����V�c�̍ى������B

�@���̎��{�́u�K���̎��@�v�ł͂��邪�A���{���j�Ƃ��Ċ؍������������ɍ̗p���ꂽ���ƂɂȂ�B

�@����ɂ�菬���O���́A��������߂ĕ������{�̏������@�Ƃ��ĕ����錾�A�؍��c���̏����A�����̂�����A�ΊO�W�Ȃǂɂ��Ă܂Ƃ߁A�������{�Ɍj�ɕ����B���̈ӌ����͊t�c�ŗ������ꂽ���A�O���ȕҁw�����O���j�x�ɂ��ƁA�u�ʂɕ����̏��`���ɂ���čs���Ȃ��ꍇ�̑[�u�����U���v�����A�Ƃ����B

�@���e�͂����炩�łȂ����A�����̍��ƈӎv�̍��ӂ��������ɂ��u�C�ӓI�����v����ĂƂ��Ȃ���A���ꂪ�ł��Ȃ��ꍇ�̕��ĂƂ��ĕ��͐����ɂ��u�����I�����v���l�������̂Ǝv�����i�u�C�ӓI�����v�Ɓu�����I�����v�ɂ��Ă͌�q�j�B

��i��̍��M�^��

�@���̔N�㌎�A�v�\�s�Ɨ��e�オ�������i��́A��؋���Ɛ��k�w���U���ĎO�h�A�������������B

�@�������p���t�̈�_�ŎO�h�͘A�q�������A��i��u�ؓ����M�v�������ɕ\������ɂ������āA�����܂����������B

�@��l���A��i��͉���e��̖��O�Ő����\����ƂƂ��ɁA�c��ɏ�t�����A�]�H�r���i���˂��炷���j���Ăɏ�\�����o���āu�ؓ����M�v���}���ł��邱�Ƃ����c�����B

�@��t�����p�����ꂽ�̂͂������ł��邪�A�]�H���Ă��������E�ɂ��Ċm�����Ȃ������B

�@�����A����ŎG������ɂ��Ă����ߔ����M�́w���N�����j�x�ɂ́A�u�v�\�s�͊؍�����{�ɍ��̂��Ĉꍑ�Ƃ���ɂ�����̂̔@���A���e��͊؍����؍��Ƃ��ē��{�ɍ������A�A�M�g�D�ɂ��Ƃ���]������̂̔@���v�Ƃ���B

�@��i����߂����M�Ƃ́A���{�Ƃ̑Γ������Ȃ����͘A�M�`���̘A�����Ƃł���A���{���{���Ӑ}���镹���̓��e�`���Ƃ͓V�ƒn�قǂ̂ւ����肪���������ƂɂȂ낤�B

�@�������A�]�H����i��̍��M�����}���Ȃ������̂͂��̂��߂ł͂Ȃ��A������@��ɕ������Ή^�����W�J���邱�Ƃ������ꂽ����ł���B

�@���͂���{�ɂƂ��Ċ؍����ɂ����镹�����i�̐��_����̕K�v�͂Ȃ������B

�@�\�z�ǂ����i��̐����ɂ������đ�؋���E���k�w��͂��Ƃ��A�V�����k���������ɔ������B

�@�������\�̗��ܓ��ɂ͊��鐼����i�\�f�����j�ŗ����p��������̑剉����Ђ炩��A���V���̉��������ĕ������Ό��c�������Ȃ�ꂽ�B

�@���̋@����Ƃ炦���]�H�́A��i��ɉ����E�W����ւ��A����Ɉ�i��Ƒ�؋���̓��{�l�ږ�ɘ_�|�ދ��𖽂��ė��h�̊�����e�������B

�@�������ł���^���ł���A������������j�Ƃ������{���{�ɂƂ��āA�c�_���������邱�Ǝ��̂���Q�Ɖf�����̂ł���B

���V�A�̕������F

�@����Z�N�i�����l�O�j�A�����O���͍݊O��g��ɑO�N�����Z���t�c����̊؍��������j�Ǝ{�ݑ�j�𑗂����B

�@�������������s�́u���@�v�́u���O�`���ɏƂ炵������ׂ��v�Ƃ��A����͂ЂƂɂ́u�Ƃ̊W�v�����A�����ЂƂ͕�����̊؍������̏����̐i�s�ɂ��ƒʒm�����B

�@�̊���U���悤�ȕ����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�݊O��g�ւ̒ʒm�ɂ́A���ꂼ��̔C���̔�����T�m����悤�ɁA�Ƃ̈Ӗ�������B

�@���I�푈�������Ƃ��鍑�ۏ�̕ω��A���Ȃ킿�p�������i���Z�l�N�j�A�p�I�����i���Z���N�j�����Ƃ��Đ��������O�������̐���w�i�ɁA���{�����������i���Z���N�j���ނ��ԂƂƂ��ɁA���V�A�Ƌ������đ嗤�ɂ�����������v�̊m�ۂ��͂��邱�ƂɂȂ����B

�@���Z���N�����O�Z������́u������I����v�͂��̎Y���ł���B

�@���I�����̓n���r���ƒ��t�E�g�т̒��ԂŖ��B���k�ɕ�������u���E���v��݂��A���ꂼ��̌��v���m�F�������A���{�̓��V�A�̊O�Âɂ�����u���ꗘ�v�v�i���͔͈́j���F�ƂЂ������ɁA���V�A�́A���{�Ɗ؍��Ƃ́u�����㗘�Q���ʂ̊W�����F���A�Y�W�̉v�X���W�𗈂��ɓ���A�V��W�G�i�ڂ������j�����͊������邱�Ƃ��v�����i�閧��������j�B

�@���̉ߒ��ŗъO����ɓ����ẮA���؊W�̏����́u���W�v�Ƃ� annexation (�����j���܈ӂ��邱�Ƃ�閧�����łł��������邱�Ƃ�]�B

�@�������u���I�u�a���v�ɋL�����A���{�̊؍��ɂ�����u���Ȃ闘�v�v�����炽�߂Ċm�F����ɂƂǂ܂����B

�@�؍��������O�̈���Z�N�����l���ɒ��ꂽ�u������I����v�́A�A�����J�̖��B�i�o�ɑR���āu������I����v�̓��e���������A���I�����̒n�ʊm�ۂ̂��߂ɒ������ꂽ���ł���B

�@�O�����̖{����ƘZ�����̔閧����Ɋ؍������L���邱�Ƃ͂Ȃ��������A���ɂ��������Ē��I��g�{���Y���X�g���C�s���A�R�R�t�c�H�t�����A�C�Y���H���X�L�[�O���Ɖ�k���ĕ�������Őf�����Ƃ���A�g���@�͂Ƃ������A���{�̊؍������ɂ��ă��V�A�������闝�R���������Ȃ��h�Ƃ����������o�����Ƃɐ��������B

�@���֒n��ɂ����闘���̊g���_�����V�A���܂��A���{�Ƃ̗G�a�ł��L���ȗ���ɗ����Ƃ�~���Ă����B

�@���Ƃ��Β���ɁA���V�A���ȑO����咣���Ă������ԍ]�q�s���̓Ɛ�I�n�ʂ�ۏႵ���k���c�菑�i������������j�̒����ɂ��A���{�ً͈c�������͂��܂Ȃ������B

�@�̂��Ɂu�؍��������v��������V�A���{�֒ʒm���邽�ߖK�ꂽ�{���g�ɂ������A�O�������́u���{���{�ɉ��Ă��A�߂������ɉ��ĘI�����{���������{�ɑ�����ׂ����Ƃ������v����i�ɑ��A�D�ӂ��ȂĔV��T�ς��������]���v�Əq�ׁA�؍��������F�̑Ή��Ƃ��ă��V�A�̐����N���ɓ��{�̋��͂����҂����B

�@���I�����͊؍��A�������ޗ��Ɏ�������̂ł���B

�C�M���X�̕�������

�@���p�������ŗF�D�W�ɂ������C�M���X�̑吨�́A���{�̊؍��x�z�̋A���Ƃ��ĕ������ÂɎƂ߂��B

�@����Z�N�܌������A������g�}�N�h�i���h�͏����O�������Ƃ���A�{�����{�̖��Ƃ��Ċ؍������ɂ��Ă̓��{���{�̈ӌ������������B

�@���������s�̎����͖���Ȃ��畹���̕��j�ł���Ɠ������̂ɂ������A�}�N�h�i���h��g�́A�C�M���X���{�͕����ɔ��ł͂Ȃ����A�ƑO�u�����Ȃ���A�u�ˑR�����̎��s�����邪�@�����Ƃ���ẮA�����̊W��ʔ����炴��ׂ��Ǝv�l���v�Əq�ׂ��B

�@���s�܂��ɕ����ɂ���ăC�M���X�������ނ�s���v�ɂ��Ē��������߂��̂ł���B

�@�C�M���X�͊؍��Ƃނ����ɂ���Ă��Ă�������������̓��{���ǂ̂悤�ɕۏႷ�邩�ɊS�������Ă����B

�@���̍ő�S�͊Ŗ��ł���B�Ŏ��匠�������؍��̑Ή��ď�����ɂ����ł��A���{�Ȃ݂̊ŗ����K�p�����A���p�����̗F�D�W�ێ��ɂ����e��������ڂ����낤�A�Ƃ����̂ł���B

�@�Z���O���̓��{���{�t�c�́A�͂��Ɗł́u�����̓����s�̘��i�܂܁j�v�ƌ��肵�A�u���钷���� considerable period �v������p������A�Ɠ`�������A�C�M���X���{�͋�̓I�Ɉ�Z���N�����u����v�������B

�@�������s��ڑO�ɂЂ�����������l���A�����O���͒��p��g���������ɂ�����������ނ˂�`�����B

�@�u�؍��������v���z�̔��������ɔ��\�������{�錾�ŁA�����Z�N�ԁA����D���̒��N�J�`�ꉈ�ݖf�Տ]���Ɖݕ�����ёD���̗A�o���ŁE�ӐŐ����u����\�������̂́A�C�M���X�Ƃ̂����������O��������������ł���B

�@����ɂ��Ă��؍��������ɂ��Ẳ��ėɂ���������{���{�̎p���́A���₩�Ƃ��������ڋ��ł����������B

�V�c�E���ƐA���n

�@���V�A�E�C�M���X��������؍������̓��ӂ��������Ƃ́A�鍑��`�������^���������ƂɂЂƂ����B

�@�ΊO�W�����̌��ʂ��������{�́A����Z�N�Z���O���̊t�c�ŁA�u������̊؍��ɑ���{�����j�v�����肵���B

�@�����ɂ͂��̂悤�ɂ���B

�@��A���N�ɂ͓����̓��A���@���{�s�����A�匠�Ɉ˂�V�����邱�ƁB

�@��A���͓V�c�ɒ��ꂵ�A���N�ɉ������̐���������̌�����L���邱�ƁB

�@��A���ɂ͑匠�̈ϔC�Ɉ˂�A�@�������Ɋւ��閽�߂���̌�����^���邱�ƁB

�@�@�A�A�{���߂͕ʂɖ@�ߖ��͗��ߓ��A�K���̖��̂�t���邱�ƁB |

�@���̎O���͓V�c�Ƃ��̖���ł��鑍�́A�A���n���N�ɂ�������ʒu�Â��ł���B

�@�����ł͓��{�̒��N�������͌��@�ɂ���ċK�肳���̂ł͂Ȃ��A�V�c�匠�ɂ��A�Ƃ���Ă���B

�@���������Č��@�̌��͂�����Ȃ����N�ɂ́u����{�鍑���@�v����߂��A�����`���A�l���̕ۏ�A�����Q�����A�s�����Ɨ��@���̕����A�i�@���̓Ɨ����̋ߑ㗧�����̏��K��͓K�p����Ȃ��B

�@���������{�̊؍������ɁA���N�̖��J�ƒ���Ђ炭�����j�I�Ӌ`������A�Ƃ����̂ł���A�������܂��鍑���@�̂��ߑ�I�����N�ɂ������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����A���N�͓V�c�匠�ɂ��ƂÂ��A���n�����̈ϔC�������������A�Ǝ��ɖ@�������̗߂��邱�Ƃ��ł���ٖ@��Ƃ��ꂽ�B

�@�������ēV�c�ɂ������Ă̂ݐӔC�������N���́A�{�����{�E�c���S�����ꂸ�Ɂu��̐���������̌����v���Ȃ킿�s�����ƁA�u�@�������Ɋւ��閽�߂���̌����v���Ȃ킿���@�����W������ꐧ�I�Ȍ��͂������ƂɂȂ�B

�@������̋㌎�����̒��߁u���N���{�����v�́A���͗��C�R�叫�������ĔC���A�ϔC�͈̔͂ŗ��C�R���A���N�̖h�����w�����A���̐����͓��t������b���ւď�t�A�ى�������ƋK�肵���B

�@���N���{�̐A���n�s���͖{�����{�Ȓ��̊ē������Ȃ��̂ł���B

�������B�̓��ďA�C

�@�����肳���̈���Z�N�܌��A�������B����O�㓝�ĂƂȂ����B

�@�����͗��R�叫�B���Z��N��ꎟ�j���t�̗����Ƃ��ē��t���Ĉȗ��A��ꎟ���������t�A��j���t�ɂ����C���A�j�̕Иr�Ƃ��Ċ؍������v��𐄐i���Ă����l���ł���B

�@���ĐE�͗������C�ł������B

�@�������s�̐ӂ��Ƃ邱�ƂɂȂ��������́A���������ψ����ݒu���A�����ɂƂ��Ȃ��������Ă������������B

�@���č쐬�͑q�n�O���Ȑ����ǒ��Ɠ��ĕ{�O�����������������Ȃ��A��c�ɂ͓��t���L�����ēc�Ɩ��i������j�A�@���ǒ������L����Y�i�₷�Ђ���낤�j�A��B�Ǖ������i���M��b���C�j�㓡�V���A�呠��������i�킩���j�玟�Y�炪�Q�������B

�@�����ł͕�����̍��́A���N�l�̍��@��̒n�ʁA���N�ɂ�����O���l�̌����A�؍��̍����A�����̔C���A�؍��c���̏����Ȃǂ̂ق��A�����ɂ������Č��z���ׂ��@�߈ĂȂǁA����ɂ킽�鎖�����Ƃ肠����ꂽ�B

�@���������̊t�c�́A���̕��������ψ���̌��_�ƂƂ��ɁA�������āE�ْ��āE�錾�Ă����F�����B���̂́u���N�v�ƌ��肵���B

�@�㓡�V���́u����v�����Ƃ����B

�@����̓R���A�ɒʂ��邩��ł��낤�B

�@���N�͌Â��ď̂ŁA�u�������N���ȂƂ���v�i�w�����`�n�����x�j�ɗR������Ƃ����A�ꕔ�̐l��������Ă���悤�ȕ̏̂ł͂Ȃ��B

�@������ɂ��Ă��A������ɂȂ��ꍑ���������Ă���悤�Ȉ�ۂ��̂����u�؍��v�����͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����A�؍��ł͐��{�̌x�@�@�\�ĕ{�ɋz�������Ƃ������Ȃ�ꂽ�B

�@�����V���Ă͘Z���A�؍���ⲌR�Q�d�����猛�����i�ߊ��ɕ��A�������Ό���Y�����Ɠ����ŋ��c�̂̂��A�C�����A�؍����{�̌x�@���ϔC�������������āA�Z����l���u�؍��x�@�����ϑ��Ɋւ���o���v��D���Ƃ����B

�@�����錛���x�@���x������ł���A�R���x�@�Ƃ̈�̉������łȂ��A�s�������ɒ��ڂ�����錠�������B

�@���͓��ĕ{�x�����������C����B

�@�������č��ۓI�ɂ������I�ɂ������̏�����������������O���A�������Ă����C�����B

�@�������Ɏ������J�n���������́A������O���A�����O���ɂ��̂悤�ȓd���ł����B

�@�\�i���ˁj�ē���������鎞�ǂ̉����́A���T��蒅�肵�����B

�@�ʒi�̌̏�Ȃ��i�s����ɉ��ẮA���T���ɂ͑��i���ׁj�Ċ��������ߓx�i�����j�ӌ��Ȃ�B |

�@�@�@�O�@�u�؍��������v�̘_�� top

|

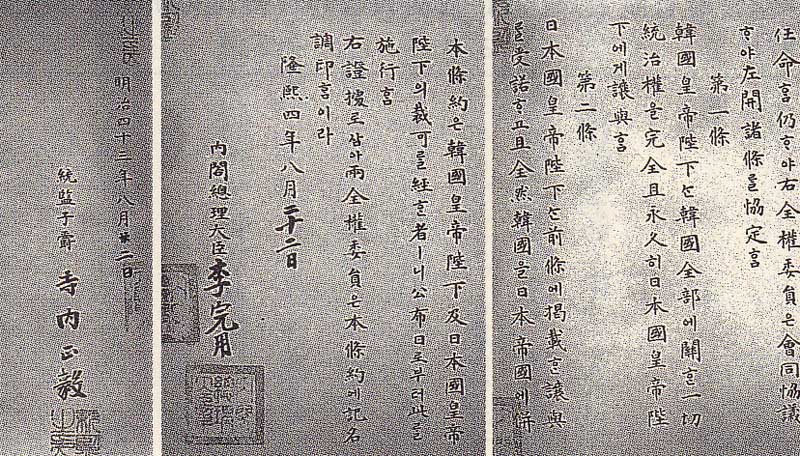

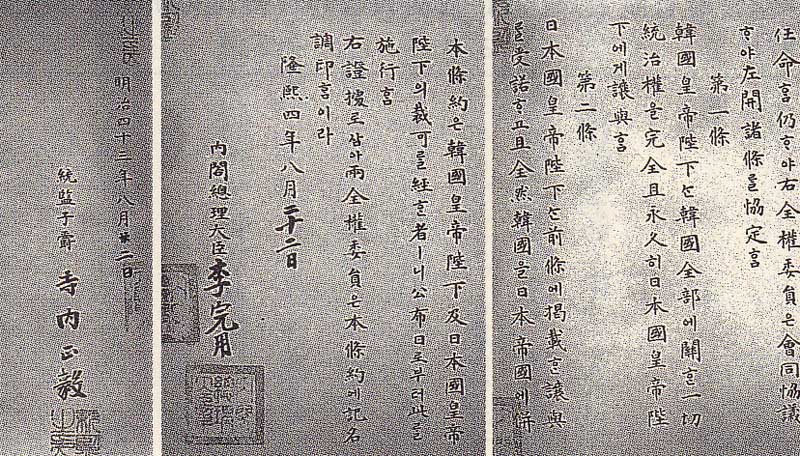

�u�؍������Ɋւ�����v���{�i�ؕ��j

|

���ӂ̋��v

�@����Z�N�i�����l�O�j������Z���A�������Ă͗����p�����@�ɌĂсA���������������悤���߂��B

�@�����͂��̗��R�����̂悤�ɏq�ׂ��Ƃ����B

| �@���{���{�͊؍���i�삹���߁A���ɓ��̑���q���A�����̐���Ɗ̍����i�����ǁj���]���ɂ��A����A���ӂ��X���Ċ؍��̕}���i�ӂ悭�j�ɓw�߂����A���������݂̐��x�̉��ɂ���Ă͓���{�����P�̖ړI��S�i�܂��Ɓj�����邱�Ɣ\�킴��Ɋӂ݁A�����A�؍��c���̈��S��ۏႵ�A�ؖ��S�ʂ̕����i�����߂ɂ́A�{�i���ׂ��j�炭�����������Ĉ�̂ƂȂ�A�ȂĐ����@�ւ̓����}��̊O�Ȃ��B |

�@������M�i�낤�j����̂��͂Ȃ͂��������A�g���{���؍��u�}���i�ӂ悭��������j�v�̂��߂ɕی삵�Ă������A�����

�͎{�����P�̖ړI��B���ł��Ȃ��̂Ŋ؍��c���Ɗ؍����̂��߂Ɋ؍�������h�Ƃ����_���́A�ی삩�畹���ւ̓]���𐳓������邽�߂ɕK�v�������B

�@�O���ȕҁw�����O���j�����F�߂�Ƃ���A�����푈�ȗ��A���{���{�́u�؍��̓Ɨ��}���A�Ɨ��ێ������i�����j���т��閾�v���Ă����Ă܂��A�u������i��ŕ��������s���邱�Ƃ����i�������j���ʔ����炴��W�v����������ł���B

�@����䂦�A�����͗����p�ɂ���Ԃ��āA���{�̊؍������͑�����ʂ́u�����I�����v�Ƃ͈قȂ�A�u���ӓI���v�ɂ�邱�Ƃ��������A�u�؍c�É��͎��^�̐����Ɋӂ݁A����i��ł��̓��������䂪�V�c�É��ɏ��^�����v�Ƃ�v�������B

�@�A���n���͂̌�돂�ł��炭�������̍�������Ă��������p�ɂ͋��ۂ���͂��E�C���Ȃ��A���{����Ă����ꂴ������Ȃ������B

�@���������Ƃ��āu�؍��v�̑����ƁA�ވʂ���c��ɉ��̂����������邱�Ƃ����߂��B

�@���߂Ă����������ł��u���v�u���v���ێ������������̂ł���B

�@���{�Ă͌��c�鏃�@�i�X���W�����j�A���c�鍂�@�i�R�W�����j�Ƃ��ɕ�����͑����a���̑��̂������A�c���Ƃ��ė������A�Ƃ��Ă����B

�@����A�����p�ƂЂ����ɑł����킹����d���i�`���E�W�����E���j�_���H�����������Ă����Ƃ���A�����̍����E���̂ɂ������p���q�ׂ���]������Ԃ����B

�@�����́A���N�ւ̉��͕̂ύX�ł��Ȃ����A��d������Ă����A�c��̏����{�i�`�����h�N�^���j���g���h�a���A���c��̓����{�i�g�N�X�_���j���g���h�a���̏̍��ɂ��Ă͐��{�ɓ`�B���悤�Ɠ������B

�@���̓_�őË����Ă�������}������������Ƃ݂����߂ł���B

�@�����́A���̍c��̍����j���g���i����j���A�ꔪ������𗹏�����ނ˂̕ԓd���������B

�@�ق��ɏ����e�ɂ��Ă̌��͂Ȃ������B

�@�����Ă������͂͂˂������낤�B

�؍������Ɋւ�����

�@�����ꔪ���̊؍��t�c�ŁA���e�A�i�C�����V�N�j�w�������͏I�n�������ɔ������B

�@�����A�吨�͒����ނȂ��Ƃ����B

�@�����p�́A�t�O���{�����i�~���s�����\�N�j�{���A�����h�i�����h�N�����j���]�@���A�▯���i�`���E�~���q�j���J�{���ǁA���\���i�C�r�������j�e�q�{�����A����A�i�L�������V�N�j�����@�c���A�����̋��������i�C�q�j�瑤�߂̏d�b������Ē���^�����Ƃ���A��O��c�ʉ߂̐��Z�������̂ŁA��Z���A�������Ăɂ����`�����B

�@�����͑������đS����t���ēV�c�ى̏�t���g�������B

�@�����A�V�c�͐����@�Ɏ��m�̂����A�u�؍��������v���ى����B

�@�����A�؍���O��c���A���Έӌ��̗��e�A�w�����Ȃ̂܂܂Ђ炩��A���Ă����F���A�����p���������̑S���ψ��ɔC�������B

�@�����p�Ǝ����̏�ւ̋L����������̓��̂����ɂ����Ȃ�ꂽ�B

�@�w����V��x�ɂ��ƁA���̓��̊���̍ō��C���͓��x�B�ӉĂ̒�������̏I���ƂƂ��ɗ����܁Z�Z�N�̗��j�������B

�@�u�؍������Ɋւ�����v�͑S�����i�S����

Index�t�^�Q�Ɓj�A���̑����Ŋ؍��c�邪��������V�c�ɏ��^����Ƃ��A����������đ����œV�c�����̐\���o��������؍�������A�Ƃ������̂ł������B

�@�C�M���X�E���V�A�ɂ͒���܂��ɕ����������̌��ʂ���\�����Ă������A����ソ�����ɗ��{�ɒ���ʍ��Ɛ錾���𑗂����B

�@���������ؗ������ɂ͌��z�܂ł͔閧�Ƃ��A���ĕ{�́A�V���̋K���A�W��E�����̋֎~�A���Ӑl�����S�l�̎��O�����Ȃǂ������Ȃ����B

�@�u�؍��������v�͓����́w����x���O�Ō�������A�����ɓV�c�ْ̏��ƕ����ɂƂ��Ȃ������߂����z���ꂽ�B

�����̌`�����߂�����

�@�푈�����������̈��i�Ƃ��Đ���������Ă��������̍��ۖ@�ł́A�����ɂ́u�����I�����v�Ɓu�C�ӓI�����v������Ƃ���Ă����B

�@�u�����I�����v�Ƃ́A�������鍑���푈�ɂ��핹�����𐪕��i�i���I�펞��́j���A�����錾�������Ȃ��̓y�����擾����B

�@���ۖ@�w�҂̈����_�Ȏ��́A���{�̊؍������́u�����I�����v�������Ǝ咣���Ă����i�u�R���g�Ԉ��w�h���̖@�I�ӔC�v�j�B

�@�������́A�`�������ɂ�������e����A���n�푈�ɂȂ��炦�A���̒����������Đ����Ƃ݂Ă���悤�ł���B

�@���������{�R�̋`���e���́A���Ă܂���͊؍��c�邩�玡���̂��߁g�ٓk�i�ЂƁj��|�Łh�̈˗����������s���ł����āA�����푈�ł͂Ȃ��B����ɂ����ł������Ƃ��Ă��A�������ɐ�����Ԃɂ������Ƃ͂����Ȃ��B

�@�ی���ł���u����؋���v�ɂ��؍���ی삷�邱�ƂɂȂ������{�́A�؍�����������O������R���I�N�������ꍇ�ɂ͖h�q����`�����B

�@�܂��Ă�ی���������鍑�ł�����{���A��ی썑�ł���؍��͓I�ɐ������A�u�����I�����v��ʂ��ĖŖS�����邱�Ƃ͘_���I�ɂł��Ȃ��̂ł���B

�@�ɓ����Ă��ی썑�ɂ������A�e�Ղɕ����_�ɓ������Ȃ������̂͂��̂��߂ł���B

�@�������A���̈ɓ�����x�������؊J���]���Ƃ�����B

�@���Z���N�p�[�N���g�����ɍۂ��āA�����O���c��ɉy�������ɓ��́A�u�����̔@���A���Ȃ��i���Ȃē��{�̕ی쌠�����ۂ���Ƃ���́A�J�i�ނ��j����{�ɑ��ē��X����z��������̏��l�i���傤�������ߓ��j�Ȃ�Ɏ��i���j�����v�Ƃ����Đ푈�������B

�@���ꂪ����Ȃ�Њd�łȂ��������Ƃ́A�ɓ��������˂ė����p�ɁA�u���̍s�ׂ͓��{�ɑ����R�G�ӂ�閾���A����Ɉᔽ��������̂ɂ��āA���{�͊؍��ɑ����R���̗��R������̂��邱�Ƃ�`�t�v�����Ă��邱�Ƃ��������������B

�@�؍�������J����X���A�푈�̐����ȗ��R�����Ƃ���A���͑������̓��{�R���؍��R�����j����̂́A�{��ɋ����������Ă���悤�Ȃ��̂ł���B

�@�������Ɋ؍��𐪕����A�u�����I�����v�����������ł��낤�B

�@�����c��͈ɓ��̒����ɂ̂�Ȃ������B

�@�������Ƃ���A���{�͍��Ɗԍ��ӌ`���́u�C�ӓI�����v������Ԃ����Ȃ��B

�@�t�c�������葱�������肵���ہA�u�����I�����v�̑[�u�ɂ��Ă������������Ƃ͑O�q�������A�����������p��g���u�������s�ɕt�ẮA���͑����ɉ��Ď�X�̔������v��ꂸ�A���i���Ɓj�ɔC�ӏ��^�̌`�����̂炸�A���i��j�ނ��P�Ɛ錾���Ȃčs�͂��ꍇ�ɂ͏��X�i�Ȃ�����j�R���v�ƒ��ӂ����Ȃ������悤�ɁA���{���ی�W�ɂ���؍����u�����I�����v�i�P�Ɛ錾�j����A���ۓI�����˂Ȃ�Ȃ������B

�@�؍��c�邪�����������^���A�V�c��������������Ƃ����A���ӂ��悻��������ȁu�C�ӓI�����v��ނ��ꂽ�̂́A���̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@���Z�ܔN��ꌎ�ܓ��̏O�c�@���؏����ʈψ���ŁA�����̑�����b�ň��Z��N���܂�̍����h��́A�؍��������́u�Γ��̗���ŁA�܂����R�ӎu�ł��̏�������ꂽ�A���悤�Ɏv���Ă���܂��v�Əq�ׂ��B

�@�u�����v���u�C�Ӂv�ɁA���𔒂ɂ�������߂��������̘_���́A�����I�ȏ���������A�킪���̓��]��������Ă��Ȃ������B

�A�����J�̃n���C�����̏ꍇ

�@���ꍑ�ƌ`���ȑO�̕ی�̂Ȃ�Ƃ������A�ߑ㍑�Ƃɂ��Ă݂����畹�����肢�o�A���������̂͐��E�j��܂ꂾ�낤�B�@���̓n���C�ł���B

�@�n���C��Z���ɂ��ߑ㍑�Ƃ́A�ꎵ��ܔN�ɏ���J���n���n�����n���C�����ꂵ�Ă������A�����N�吧�̃n���C�����ł���B

�@���O���Ƃ������̊O���W�����Ɨ����Ƃł������B�Ƃ��낪�A���̌�n���C�ɐi�o�������l�A���҂������A�A�����J�ւ̕������ƂȂ���悤�ɂȂ�A�ꔪ��O�N�A�A�����J�R�͂̎��Ђ�w�i�ɃN�[�f�^�[���������ĉ�����]�������A�u�A���n�E�I�G�v�̍쎍��Ȃł��L���ȃ����E�I�J���j�������{�a�ɗH���A�ވʂ������B

�@���̂����Ŕ��l�����ɂ��Վ����{�̓A�����J���{�ɕ�����v�]���A�ꔪ��O�N�A���������ނ��B

�@�������A�����炵���哝�̂ƂȂ�������}�̃N���[�������h�́A�d��Ȏ匠�N�Q���������Ƃ��āA�������̔�y����@�Ŕی��������B

�@�l�N��̋㎵�N�A�哝�̂����a�}�̃}�b�L�����[�ɂ����ƁA�����^�����ĔR���A���N�Z���A���ɕ�������������B�؍���������O�N�܂��̂��Ƃ������B

�@���{�����@�c����������ʂ����A���S�̗����p�������i��𗘗p���ē��{�Ƃ̕����������i�߂��̂Ǝ��Ă���B

�@�ǂ�����s���ȕ����ł���B

�@���܁A�n���C�ł̓A�����J�A�M���{�Ɏ������m���A�n���C�A���֓y�n�̕ԊҁA�⏞���x���������߂�^�������肠�����Ă����i�X�삶���w�n���C�͓����Ă���x�j�B

�����̐��_

�@�������Ċ؍����������s���ꂽ���A����ɂ������ē��{�l�̂Ȃ��ɔ���٘_�̐��͂�����Ȃ������B

�@��������̈���Z�N���`��Z���́w���������x�w��㒩���x�w���������x�w�ǔ��x�w���i��낸�j����x�̗L�͐V���А��Ƒ����G���w���z�x�w�������_�x�w���{�y���{�l�x�f�ڂ̘_���͂����I�����i�J���h���W���j���̌����ɂ��ƁA���ׂĂ̎А��E�_�������{�̊؍�������������A�������̘_���ŕ����𐳓������Ă���Ƃ����i�w���{���_�E�ƒ��N�x�j�B

�@�I�������̐����ɂ��������ĕ����������_�̘_�������ƁA

�@�@�Ñ�ɂ����Ă����N�����{�ɕ������ꂽ���Ƃ����邩��A�����͌Ñ�ւ̕��A���Ƃ��镜�Ø_�A

�@�A���c�����_�ɂ��ƂÂ����R�I�������Ƃ�����́A

�@�B���N�l�̍K�����i�̂��߂Ƃ���A���n�G�Z�K���_�A

�@�C�����N�����̈��������ƒ��N�Ɨ��s�\�_�ɂ��ƂÂ������s��_�A

�@�D���������{�ɂƂ��Ă̗��v���͕��S�ɂȂ�Ƃ�����́A

�@�E�V�c�̐Ԏq�i�������j�����_�Ǝ匠���n�_�A

�@�F�����E���I�푈�ł̋]���̑㉿���������Ƃ�����́A

�@�G���N�l�����{�̕ی쐭�����x���������ʂ��������Ƃ�����́A�ł���B |

�@������̘_���ɂ���Ă��A���{�̐N���̎�����c���i�킢���傭�j���邩�B���i������j���āA�����ɂ�钩�N�����𐳓������A���{�̐A���n������x�����Ă���B

�@�}�X�E���f�B�A����������ʂ̕����^���_�́A�u�؍��̈ꖜ�l�Z�Z�Z�����v�̎擾�ɂ���Ă�������ɏ]���̈�E�ܔ{�̗̓y�ɂȂ������Ƃɕ�����鍑������ƌ������A�嗤�ւނ����N���̖����ӂ���܂����B

�@���R��`�ҁE�A������w�҂Ƃ��ėߖ������A���݂̌ܐ�~�D�̏ё��ɂ��Ȃ��Ă���V�n�ˈ�i�ɂƂׂ��Ȃ����j�ł�����O�ł͂Ȃ������B

�@����Z�N�㌎��O���A��ꍂ���w�Z���w���ł̍Z�������ŁA���̂悤�ɏq�ׂ����Ƃ��A��������Y�����l�Z�N���ł̊�g�V���w�]�̑��h����l���x�ɋL���Ă���B

�@���ɖY��邱�Ƃ̏o���Ȃ��̂͒��N�����̎��ł���B

�@�V�͎��ɕ����ʂ��ڈ���ł���B

�@�䂪���͈�ăh�C�c�A�t�����X�A�X�y�C���Ȃǂ����L��Ȃ�ʐς�L�i���j���ƂƂȂ����B�c�c

�@�Ƃɂ�������䂪���̓��[���b�p�̏��������卑�ƂȂ����̂ł���B

�@���N�͋}�ɑ傫���Ȃ����̂ł���B |

�@�@���Z�Z�N��Z���A���ĕ{�����Ƃ��Ċ؍��_�Ǝ�������@���A��؎Љ�ςƖ����̎��ς�����ċA�������V�n�˂́A������P���ɂ�낱�сA�鍑�c���Ɋ��҂��������̂������i�c���T��u�V�n�ˈ�ƒ��N�v�j�B

�@�����炩�Ȃ�Ɗ؍��A���n����ᔻ���Ă����Љ��`�҂��܂��A���������������Ƃ��Đ��F����_�����f�����B

�@���Ƃ��ΕЎR���i����j�h�́w�Љ�V���x�i����Z�N�㌎��ܓ��t�j�́A

�@�u�א��҂͌��i���Ɓj���A�S���{�����͌l�Ƃ��A�Љ�c�̂Ƃ��Ĕޓ���U�����炵�A�V���E�Ƃ��ė��h�ɂ���̕K�v������v�Ƙ_���A�͂��ƐA���n�x�z�҂̑��ɗ������B

�@���̘_���u���؍����Ɖ�ӔC�v�́A�Ɨ��S���������u�y��̂Ȃ����̔@���O���O���ҁv�u���J�̐l���v�Ƃ݂钩�N�l�̎��ɖ����Ă���A�v���オ�����w���҈ӎ��ł��߂������Ă���B

�@�Љ��`�ɋ߂Â����ΐ��͕������\��������ڂ̋㌎�����A

�@�u�n�}�̏㒩�N���ɂ��낮��Ɩn���ʂ�H�����v�Ɖr�B

�@���̗L���ȉ̂ɂ��Ă��A�n�}�̏ォ�疕�����ꂽ�S���ւ̗����Ɠ������������̂��ǂ�قǂ������ł��낤���B

���j�ƂƓ����W�j

�@�V���E�G���ɂ��܂��č����ɑ傫�ȉe�������������̂́A���������ʂ��Ă̒��N�̎��ςƒ��N�������E�E������̉��_�̒����ł���B���̐擪�ɗ����̂����j�w�҂������B

�@��������̈���Z�N��ꌎ�A���{���j�n���w��́w���j�n���x�Վ������u���N���v�s�����B

�@�����Ɋ؍������ُ̏����f���A�ꗬ�̗��j�E�n���w�҂���l�̘_�������߂��B

�@�ނ�͂������ĕ������^�A�����������B

�@���̎��M�҂̂ЂƂ�ł������c��g�i�������������j�́A�����w�؍��̕����ƍ��j�x�����s�����B

�@����͔����ɓ��{���j�n���w���Â��������Ɋւ���L�O�u����ł̊�c�̍u���u�؍������ƍ��j�̋���v�����ƂɂȂ��Ă���B

�@��c�͓��{�Ñ�j�E�����j�̑�ƂŁA�����A�����Ȑ}���R�����ō��苳�ȏ����j�̕ҏC�����˂Ă����B

�@���{�̒��N�A���n����̗��O�ł���u������`�v����j�I�ɗ��ł�������u����v�_�ɗ���c�́A�u�����Ɠ���ł���Ƃ̎��͎����ł����āA�����Ĉꎞ�̕����ł͂Ȃ��B

�@�]���č���̕����͊؍���łڂ������̂ł͂Ȃ����āA���̑��Â̗L�l�ɕ��A�����߂����̂ł���v�ƁA�������Ð���W�J�����B

�@��c�ɂ��u�؍��͕n��Ȃ镪�ƂŁA�䂪���͎��ɕx���Ȃ�{�ƂƂ��]���ׂ��ҁv�ŁA���j�サ�炭����Ă������A�����ɂ���ĕ��Ƃ����A���Ă����̂�����A�{�Ƃ�����{�́u�ޓ����Z�������߂˂Ȃ�ʁv�Ɛ����B

�@���̂悤�Ȗ����j�ςɂ��ƂÂ������̐������́A��c�ɂ����炸�����̗��j�Ƃɋ��ʂ����B

�@���������č��j���ȏ��ɂ��f���o���ꂽ�B

�@�吳�f���N���V�[�̉e�����������Ƃ�����A����Z�`���N���s�̑�O��������j���ȏ��w�q�포�w���j�x�㉺�i�����ȁj�ɂ����Ă��A���{�ƒ��N�Ƃ̊W���ڂ́A�u�_���i�����j�c�@�̎O�ؐ����v�u�V�q�V�c�̕S�ϋ~���o���v�u�L�b�G�g�̒��N�o���v�u���ؘ_�v�u���N���ςƓV�Ï��v�u�����푈�Ɖ��֏��v�u�؍��̕ی썑���v�ł���A���Ŋ؍������������L�q����B

�@�؍��́A�䂪�ی�̉��ɂ��邱�Ɗ��ɐ��N�ɋy�сA�������������ɉ��肵���A���̍����N�̕����͑S�������������A���S�Ȃ������炴����ȂāA����������i�߂�ɂ́A���E�ؗ��������킷�̊O�Ȃ����Ǝ���ɖ����ƂȂ�A�ؖ����ɂ��V��]�ނ��̏����炸�B

�@�����ɉ��Ċ؍��c��͓����̌���V�c�ɏ���A�鍑�̐V���ɂ��āA�܂��܂������̍K���𑝂��Ƃ�]�܂�A�V�c�܂����̕K�v���݂Ƃ߂��܂������A�l�\�O�N�������Ɋ؍��̕���������Ɏ����B�c�c

�@�����Ĕ����̖��͎��i���Ƃ��Ɓj���鍑�̐b���ƂȂ�A���m���a�̊�͂��悢��ł��Ȃ��B |

�@�؍������͊؍��́u���������v�̂��߁A�؍����̐\���o�ł����Ȃ�ꂽ���Ƃ�������������Ă���B

�@�u�O�ؐ����v�_�b���畹���_�b�ɂ���������W�j�̃p�^�[���́A���{�����̗D�z���ƕ����̕K�R����`���������Ƃ������̂ł������B

�@���̂悤�ɗ��j��������V���������j����̉��������A���{�l�̒��N�F�������䂪�߂����Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B

�@�ȏ�̂悤�ȉߒ����ӂ�Ŋ؍���������ɂ��A���N�����̖��E�𗝗R�Â������{�́A�s��ɂ�����܂ŁA��x����Ƃ����N��A���n�Ƃ���A�u�O�n�v�Ƃ������B

�@�x�z�����ł�����{�l�Ɣ�x�z�����ł��钩�N�l�Ƃ̖����I�����̑��݂��ϔO�I�ɔے肵��������`�A���n����́A�x�z�Ǝ��D�N�ɂ���������{�̉��b�ɂ����������B

�@���́u�O�n�v�ӎ��́A���N�̉����������Ȃ������B

�@���؉�k�̐ȏ�A���{����ȑ�\�v�ۓc�ш�Y���u���{�̒��N�����͒��N�l�ɉ��b��^�����ʂ�����v�Ɣ������A�l�N�����̂�������k�𒆒f�������͈̂��O�N�ł���B

�@���ꂩ��l�Z�N�ȏ�ɂ��Ȃ邪�A���̊Ԃɂ��A�������сu�v�ۓc�����v�ގ��̖ό����u�F�D�v�̔����疌��j���ĕ��o�������Ƃ��B

�@���{�̎��͂��߂Č����ɒ��N�́u�A���n�x�z�v���u�Ӂv�����̂́A����O�N�̂��Ƃł���B

�@����ł͊؍��E�k���N����łȂ��A�A�W�A�̐l�тƂ���A�ߏኴ�������Ȃ����{�l�̖����o�E�����Ȃ��w�e����A�g�Ӎ߁h�̐��ӂ��^���Ă��������Ȃ����낤�B

�@�������߂��Ă���������𐳏퉻���ɂ��Ă��A�⏞���ɂ��Ă��A��㏈���̐��������������邽�߂ɂ́A���������j�F���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����������A��������j�F������͌�������������Ȃ��̂ł���B

�@�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ߋ��́u���Z�v�͂ނ��������B

�@�������A���ꂪ�ł���Ƃ���A�܂��A���{�ƒ��N�Ƃ̊W�j�����A���������j�F���ɂ��ƂÂ����ӎ��́u���Z�v����n�߂˂Ȃ�Ȃ��A�ƐɎv���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|