|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ INDEX

Ⅱ 雨宮の蒸気機関車

蒸気機関車を動力とする762mm軌間の軌道の中で、最初に開業したのは、熊本軽便鉄道である。

また、これとは別に、熱海鉄道が610mm軌間・人車方式から、改装と動力変更を正式に実施して、仲間に加わっている(1)。

しかし、この両軌道では、雨宮製の蒸気機関車は使用されなかった。

熊本軽便鉄道の開業は明治40(1907)年12月20日に2.4km、熱海鉄道の場合は、明治40年11月28日以降に動力を変更したが、当時使用の蒸気機関車は、Baldwin製1両、石川島造船所製3両、越中島鉄工所製2両、池貝鉄工所製1両と判定されている(2)。

これとは別に、熊本軽便鉄道の記録を調べると、開業時の蒸気機関車は4両、客車4両、貨車2両と記されている(3)。

ところで、後に大日本軌道伊勢支社で使用され、中勢鉄道軌道線でキホハ27・28となった客車は、転入時の所属が大日本軌道熊本支社で車号1・4、軽便車両製作所・明治40年12月製造と記録されている(4)。

他方、石川島造船所の刊行物には、明治40年に大日本軌道へ5t半蒸気機関車を納入したとの記述がある(5)。

さらに、株式会社雨宮鉄工所の操業が、明治40年11月であることをみれば、熱海鉄道と熊本軽便鉄道で、当初から雨宮製品を使用したとは考えられない。

雨宮製の軽便車両は、大日本軌道の開業と歩調を合せて製作されたと考えるのが、当を得た思考ではないだろうか。

(1)「鉄道院年報」明治41、42、43年度軌道之部によれば、明治40(1907)年11月28日である。

小熊米雄「熱海の軽便鉄道を回顧して」鉄道ファン10(1962年)においては、明治40年12月25日から営業運転に入ったと記している。

(2)小熊米雄「熱海の軽便鉄道を回顧して」鉄道ファン10(1962年)20・21ページ

(3)内務省土木局「上本局統計年報]明治42年刊 210ページ、40年12月31日現在の両数である。

(4)中勢鉄道車両竣功図表

(5)石川島重工業「石川島重工業108年史」(1961年)307・308ページ

記載内容は、7t軽便機関車20台および5.5t軽便蒸気機関車である。

5.5t機関車は、掲載写真からみて、大日本軌道の各支社で使用された軌道用機関車だが、7t機関車はPorter製Bサドルタンクのスケッチ品と目される車両となっている。この7t機が、大日本軌道の営業線で使用されたとは考えにくい。

| 1 雨宮鉄工所の蒸気機関車

top

明治41(1908)年に入ると、雨宮系の蒸気軌道は、各地で次々に開業した。

先陣を受け賜わったのは信達軌道(福島交通飯坂東線)で、4月14日(13.1km)、7月1日(4.0km)の2回にわけて開業し、蒸気機関車7両、客車7両(40人乗以上50人乗未満)、有ガイ貨車3両、無ガイ貨車4両を保有した。

大日本軌道の成立後には、熊本支社(16.9km)、山口支社(9.9km)、伊勢支社(4.0km)、静岡支社(12.4km)が、41年中に営業を始めている。

これらの支社所属の蒸気機関車の中で、車両竣功図表から、雨宮鉄工所製と確認できたのは伊勢支社1〜4のみであるが、1・2 は明治41年7月、3は同10月、4が翌年1月の製造と記載されている事実に、注意しなければならない。

ところで、大日本軌道を構成した各支社が当初に保有した蒸気機関車の総数は、表−8のとおりである。

収載された両数と別途に判明している両数(例えば、前記の伊勢支社の場合)の間には、多少の喰違いが認められるが、大勢を判断する材料として使用することは、さしつかえないであろう。 |

「鉄道院年報」明治41〜43年 軌道の部

「土木局統計年報」42年刊から作成

40年は12月31日、41〜43年は年度末の両数 |

それゆえ、43年度末における52両の中から、40年12月末にすでに使用されていた11両(小田原支社7、熊本支社4)を除き、都合41両が、雨宮鉄工所製の軌道用軽便機関車であったと判断される。

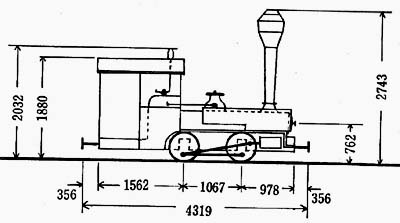

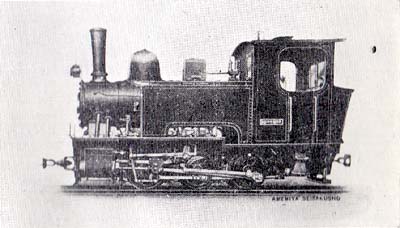

雨宮鉄工所が、大日本軌道の各支社に納入した軽便機関車は、現車と記録の双方から雨官製と断定できる中勢鉄道軌道線キ21〜24(伊勢支社1〜4)に即して考えると、軸配置はB形、運転整備重量3.7t(空車重量3.5t)、シリンダー径×行程41/2インチ×10インチ(114×254mm)、動輪径20インチ(508mm)、実用最高汽圧9.8kg/cm2、最大寸法4,318×1,372×2,743mm(長さ、幅、高さ)であった。

軽便鉄道用としても最小形に属するこれらの機関車は、熱海鉄道が石川島、越中島、池貝から購入した軽便機関車のスケッチと考えてさしつかえないであろう。

結果的には、豆相人車鉄道時代にBaldwinから輸入したトラム形蒸気機関車の亜流に属することになる。

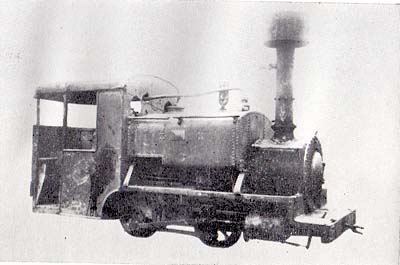

重心を極度に低下させ、はいつくばったようにみえるこれらの軽便機関車の特色のひとつは、サイドタンクの前端が煙室の前端と鼻をそろえるほど前方に張りだす一方、サイドタンクの後方と運転室前歴との間には、間隙が存在することである。

重量配分の関係から、かかる形態に落着いたのであろう。

雨宮鉄工所製の場合には、サイドタンクの後方寄りが、バルブ・ギアー(スチーブンソン式)の関係で、浅くなっているのが特色であった。

“小さい事、まるでへっつい(釜戸)だな”“煙突の上に丸いオーブンでも乗せたよう”(6)と評されたこれらのユーモラスな軽便機関車は、池貝鉄工所製と思われる1両が、熱海市によって保存されている。 |

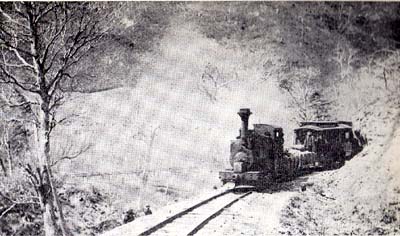

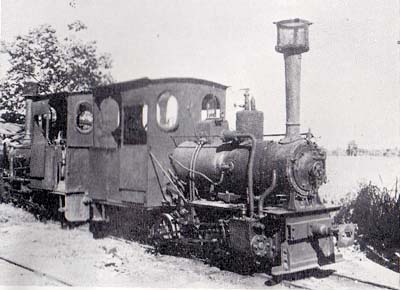

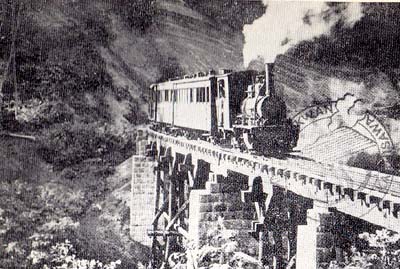

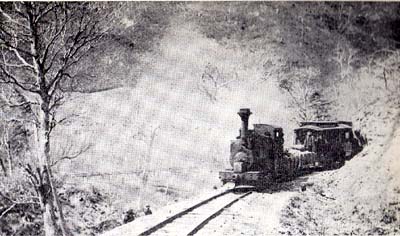

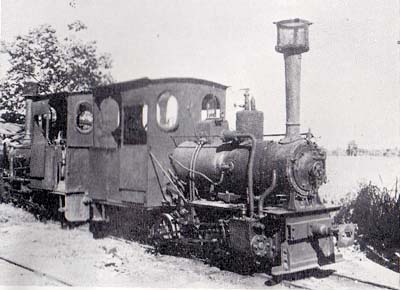

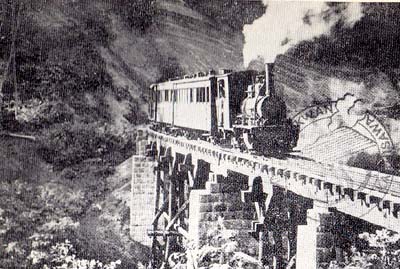

熱海鉄道風景

決して大きいとはいえない、客車よりもさらにひとまわり小さい機関車である。客車の形態からみて蒸気動力化して間もなくの情景であろう。 |

(6)志賀直哉「真鶴」の文中から引用

2 大日本軌道鉄工部の蒸気機関車 top

雨宮鉄工所、大日本軌道鉄工部、雨宮製作所、雨宮工場の四代にわたって、どれだけの蒸気機関車が製造されたかは、残念ながら不明である。

不況の嵐の中で、しかも次第に操業規模を縮小し、ついには消滅していった「雨宮」では、企業自体が後世に伝える史料を残さなかった。

しかし、類推する方法がないわけではない。

いわゆる雨宮機には、銘板に製造年・製造番号を記すという習慣が存在しなかった。

しかし製造番号を缶の検査証に刻印し、さらにバルブ・ギアーの要部にも刻印するという習慣を保ち続けたため、現車調査によって、探究の手がかりはつかめるのである(1)。

現在の段階において判明している雨宮機が保有する、最大の製造番号は394、最小は80であり、またそれらの製造年は、それぞれ1930(昭和5)年、1913(大正2)年といわれている。

以上の結果から、雨宮機の製造両数は約400両と考えられる。

また、銘板の表記が「大日本軌道」から「雨宮製作所」に変更される時点(大正8年7月)と現車調査にもとづいて考察すると、雨宮製作所の発足するまでに、約220両が製造、されたと推定される(2)。

ところで、大日本軌道鉄工部においても、各支社向にかって供給した、軌道用軽便機関車の製造を続けていた。

大正2年度における各支社の蒸気機関車数は、小田原7、熊本11、福島10、静岡9、伊勢4、浜松11、の合せて54両(3)に達していたし、明治43年度には、大日本軌道を除くと、三瀦(みずま)軌道、朝倉軌道、博多電気脱軌道の3社にすぎなかった蒸気軌道も、朝倉軌道、三瀦軌道、九州水力電気、柳河軌道、菊地軌道、西大寺軌道、大宰府軌道、熊本軌道、塩原軌道、三重軌道、両筑軌道、湘南軽便鉄道、川上軌道、鞍手軌道、庵原(いはら)軌道、日本硫黄の16社に達したのである、

とはいっても、これらの蒸気軌道が、すべて大日本軌道に蒸気機関車を発注したわけではない。 0renstein&Koppel-Arthur Koppel A.G.に代表されるドイツ製の軽便蒸気機関車が、日本市場で占める地位は強力であった。

しかし、湘南軽便鉄道のように、機関車、客貨車のすべてを大日本軌道に発注する会社も、存在したのである。

石油発動車に頼ってきた筑後軌道も、軌道用蒸気機関車を大日本軌道から購入していた。

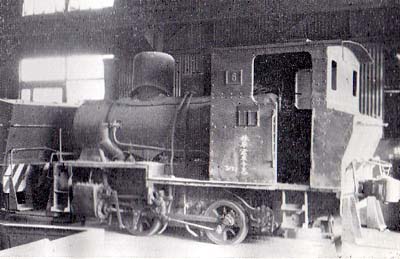

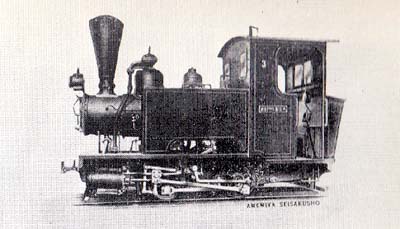

雨宮鉄工所――大日本軌道鉄工部が製造した軽便蒸気機関車の第2作は、角形のサドルタンクをもつB形機関車であった。

この種の機関車を使用したことが明らかになっているのは、魚沼鉄道、登別温泉軌道である。

大日本軌道福島支社の軌道線を受けつぎ、後に改装・電化を実地した信達軌道(→福島電気鉄道→福島交通)でも、当初のサイドタンク付軽便機関車にかえてサドルタンク機関車を増備したとする記録が存在する(4)。

魚沼鉄道は、明治44(1911)年9月14日の開業である。

営業開始に際して、雨宮鉄工所製の5.5tタンク機関車を用意し、翌年に輸送力増強の目的で、Koppel製タンク機関車1両を増備している(5)。

さて、雨宮製サドルタンク機関車は、基本的な工作では、最初の製品であるサイドタンク機関車のボイラー上に角形のタンクを装備し、サイドタンクを廃したと判断してさしつかえない。

魚沼鉄道での保有画数は2両、登別温泉軌道の場合には、動力を馬力から蒸気に変更したのが、大正7(1918)年のことであるから、中古品を購入したと思われる。

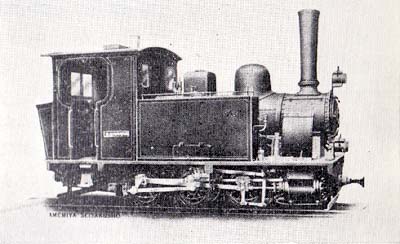

雨宮標準形と称されるタンク機関車の系列設計が完成したのは、大正初期と判断される。

軽便鉄道法と軽便鉄道補助法が実効をあらわし、軽便鉄道が各地で開業し、大日本軌道鉄工部にも、車両受注の機会がめぐってきたことに対する処置として、系列設計が実施されたのであろう。

加えて、発注者である軽便鉄道には、自らの線路条件に合せて機関車を設計しうる能力はなかったから、製造所が各種の機関車をあらかじめ設計してカタログを作成し、注文に応じる体制が作られたと判断できる。

大日本軌道が、Baldwin製の軌道用機関車(Tram Locomotive)の系列を離れ、各種の注文に応じるべく範を求めたのは、軍用軽契機の双合機関車(Twin Locomotive)の納入によって日本市場での地歩をきずき、さらに総代理店となったオット・ライメルス会社(OttoReimers&Co.)の活躍とあいまって、軽便鉄道用蒸気機関車の納入に独占的な地位をきづきあげていた、0renstein&Koppel-Arthur Koppel A.G.(6)の製品であった。

Koppel製品のメートル法採用に対して、大日本軌道鉄工部の製品はヤード・ポンド法を採用したが、機関車そのものの基本的なつくりには、Koppel製品のスケッチと目される個所が多く見受けられる。

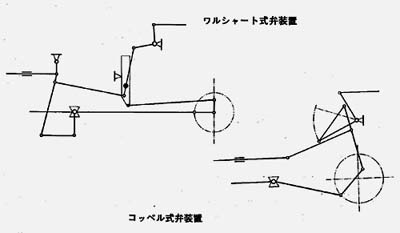

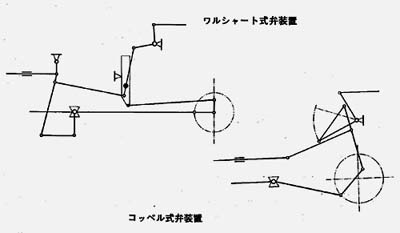

「雨宮」の軽便機関車のあるものが、いわゆるKoppel式弁装置を備えている事例(7)は、原因のよってきたる理由を、よく示していると考えてさしつかえないであろう。

ところで、標準設計が確立して以来の雨宮機の弁装置の基本は、ワルシャート式であった。

Baldwin系のアメリカ形スチブンソン式から一歩進めて、保守点検の利便を増したことになるわけである。

当初は762mm機同用、ときには九州の筑紫地方で独自な発達をなしとげた914mm軌間の蒸気軌道用に、製品を納入しながら発達した雨宮機は、基本的な工作はドイツ系であったが、細部においては、きわだった特色を備えていた。

標準設計品の5tB形サイド・ボトムタンク機関車にみられる蒸気溜のうえに装置された加減弁は、いわゆる雨宮機を特色づける工作法であった。

農商務省山林局に納入した5tC形サイド・ボトムタンタ機関車(8)、鉄道省に建設工事用として納入した8tC形タンク機関車(9)などその事例はかなり多く、10t未満の雨宮機の標準装備の感がある。

煙突の工作法を、缶胴への取付部、煙突本体とにわけて行ない、両者をボルト締めで接合することによって、火粉止めを内装したダイヤモンド・スタックに容易に交換しうるように工夫したことも、既製品(レディ・メイド)の特色を生かしながらも、顧客の意向をも受けいれるイージー・オーダー的配慮と受けとれる。

さて工作方法の中で、雨宮機と印象づける役割を強く果たしていたのは、運転室の窓まわりの造りである。

とくに側面の窓を形作る曲線は、独特の所作であった。 |

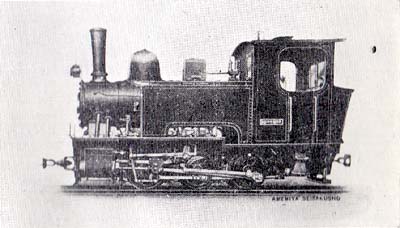

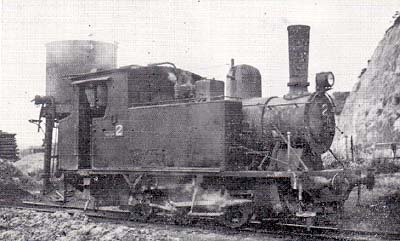

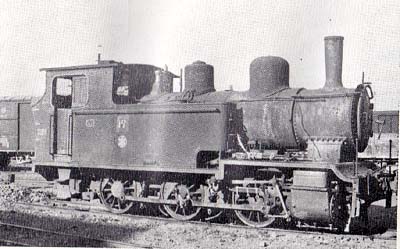

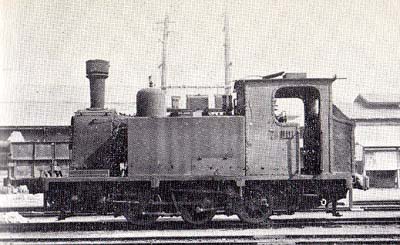

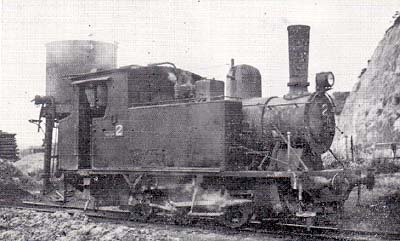

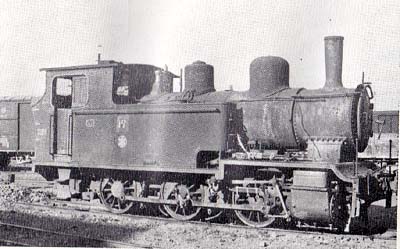

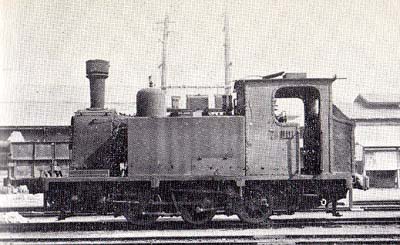

信達軌道26 5.5t角形Bサドルクンク機関車

明治42年に大日本軌道福島支社が増備した3両のうらの1両

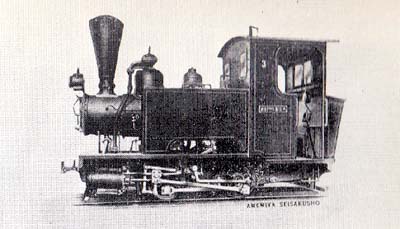

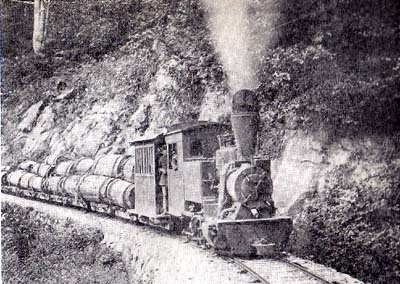

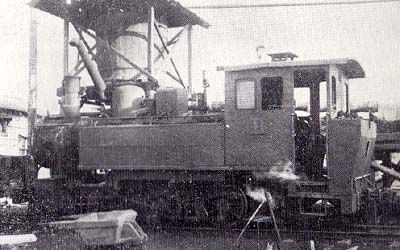

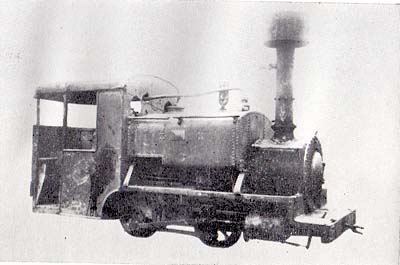

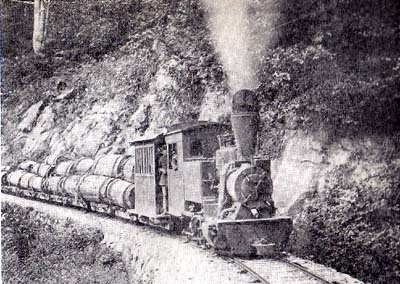

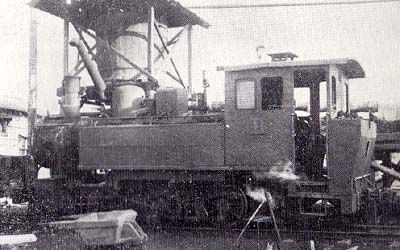

登別温泉軌道 大正9年8月消印付絵葉書

馬車鉄道から蒸気軌道へ変更(大正7年4月)した直後の情景であろう

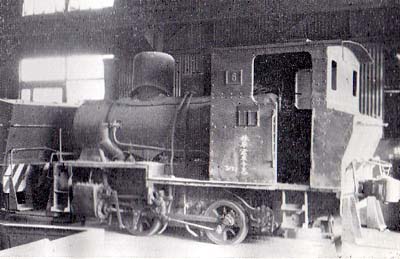

日本鋼管鶴見製鉄所6 1956-9

1067mm軌間用としては、例の少ないボトムタンク形

静岡鉄道11・12 1952-9

雨宮機の好敵手たるKoppelのB形7t機 1924年製 製番10907・10908 |

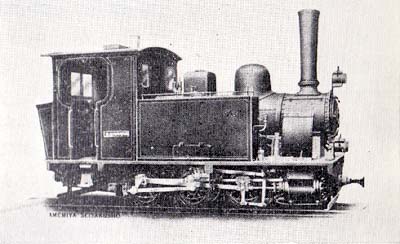

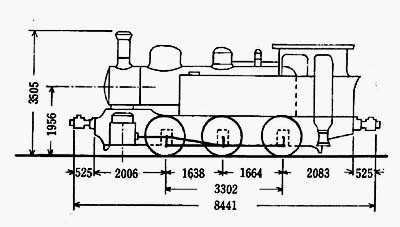

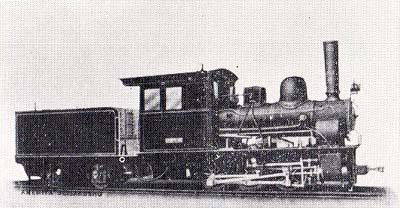

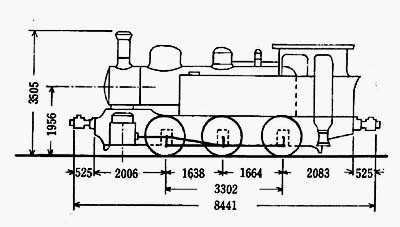

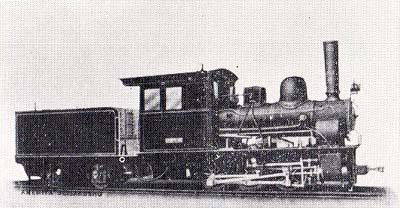

雨宮標準形6tB形(762mm軌間)

写真では判りにくいがボトムタンクも装備する、安倍鉄道1〜3はこのクラスに属していた。実用最高汽圧11.2kg/cm2、シリンダー(直径×行程)152×254mm、動輪径559mm、固定軸距1219mm

雨宮標準形12tC形(762mm軌間)

水槽はサイドタンクのみ、1067mm軌間の22t機は同一スタイルの拡大形である。実用最高汽圧11.2kg/cm2、シリンダー(直径×行程)229×305mm、動輪径610mm、固定軸距1676mm |

雨宮標準形16tC形(762mm軌間)

12t機のシリンダー動輪径、固定軸距をひとまわり大きくしたもの、段付のランボードが人目をひく、実用最高汽圧11.7kg/cm2、シリンダー(直径×行程)254×355mm、動輪径762mm、固定軸距1981mm

雨宮標準形25tC形(1067mm)軌間

762mm軌間の12tC形に端を発する系列の最終到達点、30tクラスとは外観を異にする。実用最高汽圧12.0kg/cm2 シリンダー(直径×行程) 305×457mm 動輪径 864mm 固定軸距2743m |

大日本軌道鉄工部が製造した蒸気機関車の中で、筆者が確認した最も若い製造番号をもつ車両は、竜ケ崎鉄道2号機(10)である。

大日本軌道製の蒸気機関車が、一般には右横書きに「大日本軌道会社製造」と彫刻した見ばえのしない製造銘板を付けていたのに対して、竜ケ崎のそれは、社名とその英文、会社所在地と社紋まで記載した大形の造りであった。またそれだけに、いわゆる雨宮機の中でも、生まれの古さを示す存在なのである。

ところで、竜ケ崎鉄道が、762mm軌間から1067mm軌間へと改軌したのは、大正4年7月であり、2号機はこの時点で新製されている。

その製造番号は105であった。

雨宮鉄工所の創業時から製造番号が付されているとすれば、7年以上を経過し、自社路線用を含めてようやく100両を作り得たことになる。

年間の生産両数15両以下とみて、まちがいないだろう。

また、製造番号が200に達したのは、大日本軌道鉄工部が、雨宮製作所に改組した大正7年のうちであったと判断される。

僅か3年あまりで100両を製作したことになる。

製造番号が300に達したのは大正11年の前半であった(11)。この場合には、4年で100両を製作したわけである。

大日本軌道鉄工部が、蒸気機関車の大量注文にわきたったのは、第1次世界大戦の勃発によるドイツ製品の輸入杜絶に伴う現象と解すべきであろう。 |

大日本軌道鉄工部の銘板

竜ヶ崎鉄道2号機銘板

|

Koppel機を発注したのに、大戦で入手が不可能となり、急いで大日本軌道製に切りかえた事例は、二、三にとどまらない(12)。

大正3(1914)年以前の大日本軌道製の蒸気機関車で、その所在と要目が明かになっている事例は非常に少ない(13)。

762mm軌間の蒸気軌道では、湘南馬車鉄道(明治39年8月1日開業)が、動力を蒸気に変更し、湘南軽便鉄道と改称(大正2年)したときに、5両の蒸気機関車を大日本軌道から購入した事例が、知られる程度である。

同じ軌間の軽便鉄道でも、魚沼鉄道、鞆(とも)軽便鉄道の2例のほかに、多くを見出すことは困難であろう。

実態の究明が最もおくれている914mm軌間の蒸気軌道には、ある程度の大日本軌道製機関車が使用されたと思われる徴向があるが、さほど多くの両数に達しているとは思われない(14)。

1067mm軌間の軽便鉄道の場合には、輸入機関車の圧力のほかに、鉄道院が蒸気機関車の形式整理を積極的に実施し、また軽便鉄道助成の方針に沿って、被整理車両の払下げを実施してきたために、大日本軌道製の割りこみは困難であった。

大正4(1915)年4月6日開業の御船鉄道(15)が、大正2(1913)年9月製造と称される、2両の大日本軌道製の15tC形タンク機関車を購入した事例が、知られている程度である。

第1次世界大戦の勃発は、762mm軌間用の蒸気機関車が、外国から供給される途をとざしてしまった。

Koppel製に代表されるドイツ製品は、交戦国であるために輸入の方法がなく、Bagnall、Kerr Stwartなどのイギリス製品輸入も不可能であった。

Baldwinに代表される合衆国製品は、当事国が中立国であることを利したヨーロッパ大陸の連合国からの大量の注文によって、対日市場をかえりみる余裕を失っていた(16)。 |

小名浜臨港鉄道C223 1958-2 小名浜

22tC形である、武州鉄道から小名浜臨港鉄道に転じた、僚機2両も流浪の旅で果てた。

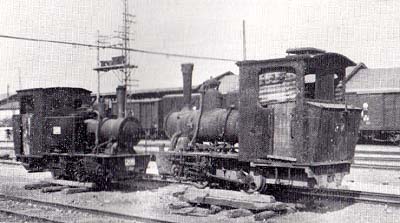

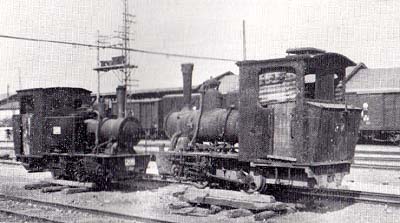

仁鮒森林鉄道No5:後部炭車を欠き サイドタンクの一部は燃料槽でもある、ボトムタンクも装備した。 |

そのうえ、国内の既設機関車製造会社である汽車製造会社、川崎造船所は、国有鉄道の大形蒸気機関車の製造に手一杯であった(17)。

さらに加えて、これらの会社には、軽便鉄道用機関車の製作経験もなかったのである。

軽便機関車の製造で独占的な地位を占めた大日本軌道鉄工部は、762mm軌間の蒸気軌道・軽便鉄道ばかりでなく、農商務省、帝室林野局の森林鉄道用、台湾の製糖会社による私設鉄道などにも、販路を広げることができた。

しかし、1067mm軌間の場合には、需要の加速度的増大はおこっていない。

|

|

大正4(1915)年には、前記の竜ケ崎鉄道の2号機のほかに、宇佐参宮鉄道1〜3号が同年11月に竣功した事実と、長岡鉄道1・2号の竣功が記録されているが、これらはいずれも1067mm軌間用としては小形機であり、宇佐参宮鉄道の場合には、運転整備重量9.5t(B形)で、1067mm用雨宮機では最小形の部類に属すると思われる(18)。

大正5年以降も、1067mm軌間用の雨宮機の製造は、僅かな事例にとどまっている。

これに対して、鉄道院から軽便鉄道に払下げられた蒸気機関車は、50両近くに達していた。

1067mm軌間用の雨宮機の製造が本格化するのは、第1次世界大戦が終り、再びKoppel機が対日市場に姿を現す大正9(1920)年以降のことなのである。

(1)雨宮機がパルプ・ギヤーの各部に製造番号の刻印をもつことを、戦前の時点で知っていた研究者はほとんどいなかった。

戦後、すでに多くの雨宮機が淘汰された状況の中で謂査にかかったため、約60両分を明らかにし得ただけであった(表-6参照)。

(2)大日本軌道鉄工部の踏板をつけた機関車で、現在までに判明している最大の製造番号をもつものは、佐世保鉄道2(No213)

(3)山口支社は営業廃止、広島支社の保有数は不明「鉄道院年報」大正2年度 271ページ

(4)福島交通「栄光の軌跡―路面電車半世紀のあゆみ」(1971年)

(5)日本国有鉄道修史課「日本固有鉄道百年史」第4編(第1稿)「魚同沼鉄道」(1964年)

増備のKoppel機が後のケ120形である。

(6)第1次世界大戦後に輸入されたKoppe1機の製造銘板には、0renstein&Koppel A.G.と記されている。

Arthur Koppe1 A.G.は、軽便鉄道用品の製造販売を世界的な規腰で実施していた企業体で、ドイツ領南西アフリカに建設したオクビ鉱山鉄道向がとくに有名である。

0renstein&Koppel-Arthur Koppel A.G.に改組したのは1910年代の初頭であった。

日本陸軍に納入した双合機関車は、386両であると、Arthur Koppel A.G.のカタログは報じている。

(7)鉄道省建設局車蒸43・44、 農商務省山林局大林区署仁鮒森林鉄道5・6(1917年)、同小阿仁森林鉄道(1929年)などが、その例である。

(8)秋田大林区署仁鮒森林鉄道5・6(1917年)

(9)ケ160形160〜169(1922年)主に上越線建設に用いられ、最後は信濃川発電所建設工事に一役買っている。

(1O)会社合併で鹿島参宮鉄道に移管、昭和27年3月18日廃車まで、常に竜ケ崎線に所属した。

(11)製造番号300は、武州鉄道1号機に付されている。

武州鉄道の開業は、大正13(1924)年10月19日であるが、機関車は早くから製造されていた。

製造番号306以降のケ160形が大正11年3〜5月製造であることに注意したい。

(12)栃尾鉄道(大正4.年2月↑拝|開業)では当初予定したKoppe1機が入手できず、やむなく大日本軌道製に切りかえ、大正5年2月22日認可を申請した。瀬古龍雄ほか3名「越後交通栃尾線」鉄道ピクトリアルNo232(1969年)

(13)大正2(1913)年度末における762mm軌間の蒸気軌道は、大日本軌道の各支社を除けば、三重軌道、湘南軽便鉄道、庵原軌道、日本硫黄の4社のみで、三重・日本硫黄ではKoppel機を採用した。

同じ軌間の軽便鉄道は、中国鉄道、伊予鉄道、上野鉄道、竜ケ崎鉄道、小坂鉄道、魚沼鉄道、西尾鉄道、田中長兵衛(釜石鉱山)、柄軽便鉄道、下津井軽便鉄道、四日市鉄道、井原笠岡軽便鉄道、松阪軽便政道、岩手軽便鉄道、立山軽便鉄道、耶馬渓鉄道、宇島鉄道、仙北軽便鉄道、藤相鉄道、武岡軽便鉄道、宮崎県営鉄道、中達鉄道、苫小牧軽便鉄道の23鉄道であるが、その多くはKoppel機に代表される輸入機関車を直接に購入した。

南満州鉄道から、軍用軽便線用のBaldwin製タンク機関車を購入した事例(岩手軽便鉄道、宮崎県営鉄道)がある。

(14)朝倉軌道、三瀦軌道、九州水力電気、柳河軌道、菊地軌道、西大寺軌道、太宰府軌道、両筑軌道、川上軌道、鞍手軌道、筑後軌道(石油動力併用)の11社のうち、鞍手、川上、西大寺、両筑、菊地の5軌道には、Koppel機が入っている。

(15)後に熊延鉄道と改称(昭和2年)した。その開業時の1両の製造番号が80で、現況までに知られている大日本軌道鉄工部製品の保有する最小の製造番号である。

(16)Baldwin会社は、フランス政府からベショ(Pechot-Bourdon)形機関車280両を受注し、1915年2月1日から4月24日までの短期間に製造したのをはじめ、イギリス軍の軽便機関車も製作した。

(17)日本車両、日立製作所が蒸気機関車の製作を始めるのは、第1次世界大戦以後である。

(18)竜ケ崎鉄道2号は12tB形、長岡鉄道1・2号は18tC形である。

なお、長岡鉄道1・2号の走行部分の刻印は140・116であったが、これは同形の1・2・4号の間で、部品の相互使用があったためと思われる。

3 雨宮製作所の蒸気機関車

top 国鉄が保有した雨宮製蒸気機関車一覧表

大日本軌道から分離し、雨宮製作所として発足してから、関東大農災によって深川区和合町の工揚が壊滅するまでの5年間が、雨宮の蒸気機関車製造史上、最も活発な時期であった。

ところでこの時期は、すでに記したように第1次世界大戦の終結に伴う戦後恐慌が荒れ狂った年代である。

加えて、円高マルク安の為替相場に支えられて、Koppel機がなだれをうって対日市場に流入した年代にも相当した(1)。

にもかかわらず、年間30両程度のペースで雨宮機が生産されたのは、いかなる原因にもとづくのであろうか。

すでに述べたように、雨宮製作所の経営は、大正9年の恐慌で苦況にみまわれていた。

この事実と機関車製造数の飛躍的な増大とは、一見すると、非常に矛盾したものにみえる。

生産増大の秘密は、車両納入価格の驚くべきダンピングにあったと考えられる。

その具体的な事例を次に示してみよう。

鉄道院指定工場としての地位を獲得した雨宮製作所は、大正8(1919)年度に、ケ100形100〜105を納入していた。

上越線建設工事に使用されたこれらの機関車の購入価格は、1両につき11,200円である。

しかし、大正11(1922)年度納入のケ160形160〜169は、1両につき僅か8,569円と記録されている。

続いて深川造船所が納入したケ170形170〜]85は、1両につき9,950円であった(2)。

ケ100形は5tB形、これに対してケ160形は8tC形、ケ170形は10tC形である。

ケ100形に比べて、ケ160・ケ170形が、けるかに低い価格で納入された事実が読みとれよう。 |

ケ101(右) 1951-5 本川越:西武鉄道払下げ後の姿、水槽はボトムクンクのみ、左方の208は雨宮系のスケッチ機

ケ166 1954-10 下平倉庫:当初から建設工事に使用された異色機関車、重量は8tにすぎず低級の路線でもよく働いた。 |

ダンピングによる落札の結果は、経営を好転させるものではない。

国有鉄道向の場合には国産品使用の建前があるから、深川造船所、日本車両などの同業者との競争を考えるだけでよいが、地方鉄道・軌道に対しては、安売り攻勢をかけるドイツ勢との間に、喰うか喰われるかの死闘を、演じなければならないのである。

雨宮製作所となってからの製品では1067mm軌間の蒸気機関車が数を増している。しかも次第に大形機に移行するのは、経営の逼迫に抗する手段として、未知の分野を開拓しようと意気ごんだ結果と解しえよう。

さて、大正11(1922)年に、陸奥鉄道(3)に納入したC形タンク機関車4号(形式A)は、運転整備重量33.2t、シリンダー寸法365×508mmであった。

国有鉄道には、40t級のC形タンク機関車も在籍したが、雨宮機としては画期的な大形であった。

トラム形が運転整備重量3.5t、シリンダー寸法114×254mmであったのに比べると、大人と小人ほどのちがいである。

また、これまでに製造した1067mm軌間のCタンク機が、25tどまりであったことからも、陸奥鉄道4号機が雨宮製作所の機関車製造史上で占める地位が明かになる(4)。

国有鉄道は、この機関車を含めて、都合4形式5両の1067mm軌間用の雨宮機を、地方鉄道から買収したが、30t級の機関車は、陸奥鉄道4号の後身である1700形1700のみであった。

陸奥鉄道4号機のデザインは、762mm軌間用の系列設計機関車とその拡大発展形である1067mm軌間用の20t級とは、かなり異っていた。

Koppel機に範をとったと思われるドイツ形のスタィルは、イギリス流のデザインにおきかえられている。

歩み板の前半がサイドタンクの下端より一段高く、シリンダーの前線で曲線を描いて落ちこむ方式は、Nasmyth WilsonのCタンク機関車(1100系)に採用されたものの再現であった。

従来の雨宮機とは一線を画すかにみえる、陸奥鉄道4号機の外観上の特色のひとつに、丸形の砂箱がある。

角形のそれが姿を消したことは、雨宮機としての印象を、著しく変えているといえるだろう。

続いて製造された総武鉄道4・5号機も、新しい流儀を踏襲した。 |

陸奥鉄道4号機形式図 1/130

貝島炭砿大ノ池坊2 1955-3 庄司 1067mm軌間−25tC形 22tC形をひとまわり拡大した設計であることが読みとれる。

|

重量が30tをこしたこれら3両は、やがて登場する最大の雨宮機である35tC形の母胎とならのだが、詳細は後に譲ることにしよう。

さて、3.5tのドラム形に始った雨宮機は、年を追うにつれて大形化し、かつ種類も増加していった。

しかし、かかる種類の拡大は、ゆきあたりばったりになされたものではない。

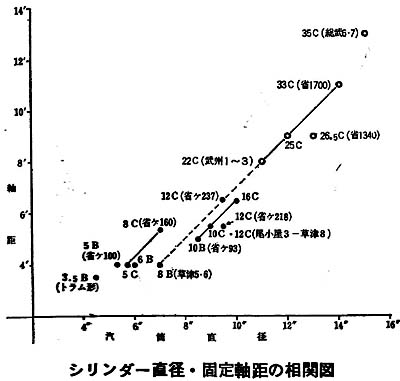

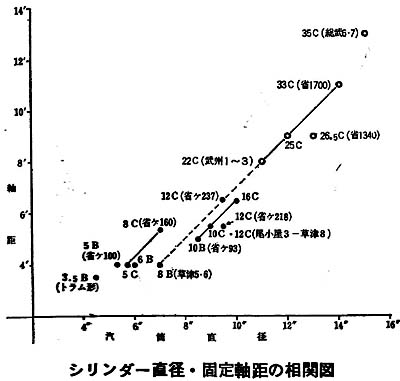

かって臼井茂信氏が、Baldwin機の発達系列を知る手段のひとつとして試みられた、シリンダー直径と軸距との相関グラフ(5)を、雨宮機の場合にもあてはめてみると、見事な結果があらわれてくる。右図をみていただきたい。

縦軸に軸距、横軸に汽筒(シリンダ)直径をとってグラフを画いてみると、1067mm軌間用のC形機関車の場合、武州鉄道が購入した22t機(1〜3号)を軸距・汽筒直径ともひとまわり大形にしたものが25t車であり、さらに二まわり拡大すると、陸奥鉄道を経て国有鉄道の車籍に入った1700形(33t)となることが読みとれよう。

この系列を反対方向にたどると、子々孫々といったところに、762mm軌間の8tB形(草津軽便鉄道5・6)がくることになる。

10tB形(省ケ93)・10tC形(尾小屋鉄道3)・12tC形(草津軽便鉄道8)・16tC形の762mm軌間トリオが存在することも読みとれよう。

また、強固な路盤の構築なしに使用するため、相対的に大きな引張力を軽い軸重で達成することを要請されていた建設線用のケ160形(8tC形)も、同様の目的で製造された森林鉄道用の5tC形と姉妹の関係にあることが判明するのである。

雨宮製作所時代――恐らくは創業以来の大形機の筆頭に位すると目されるのは、大正14年に総武鉄道に納入した35tC形(6・7号)であった。

総武鉄道は、大正12年に、前に記した陸奥鉄道への納入機とほぼ等しい性能(6)をもつ32tC形(4・5号)を購入していたが、35tC形はその拡大版と考えられる。

ただこの場合は、図でも判るように、汽筒径の拡大傾向を軸距の延長が上まわっている事実が注目される。

余談ではあるが、関東大震災直前の納入である4・5号機の製造番号がNo320・321であるのに対して、ほぼ2年を経過して製造された6・7号機のそれはNo328・329 にすぎず、その間に2年の経過があるにもかかわらず、僅か6両を製造したのみであるという事実に照しても関東大震災に伴う雨宮製作所のダメージのほどがしのばれよう。

ところで762m軌間の場合、雨宮製作所が送りだした最大級の機関車は、小坂鉄道11・!2と思われる。

早くから日本三大銅山の一つに数えられていた小坂銅山では、銅山の開発と関連して、製品搬出のために鉄道敷設が計画され、762mm軌間としては、大形の蒸気機関車が使用されてきた。

小坂鉄道を特徴づけたのは3両のBaldwin製Cタンクと2両のPorter製Dタンクであった。

これら5両のうち、Baldwin製はそのスケッチ品が小坂鉄道工場で製造されたばかりでなく、第1次世界大戦中には汽車会社、その後においては雨宮製作所で、同系機が製造され、輸送力の増強に役立ってたのである。

Baldwin製の2〜4号は第2次世界大戦後まで存命した。

Baldwin社による分類では、6-18-D-23〜25(7)、シリンダーは直径12インチ(305mm)であるから、雨宮製の機関車でいうと1067mm軌間用の25tC形に見合うことになり、762mm機としては、真に堂々たるシロモノということになる。

富士身延鉄道(国鉄身延線の前身)が、開業時にBaldwin社から購入したのが、1067mm軌間の6-18-D形の3両(1〜3号)であったというのだから、偉力のほどもしのばれよう。

1067mm軌間用でこれよりも小形の機関車も、さして珍しくないのである。

小坂鉄道11・12号機を構成する雨宮製のCタンク機関車の要項を、残念ながら筆者は持ち合せない。

Baldwin機と雨宮機の双方の写真を示したから、読者自身で比較していただきたい。

細部の工作には、雨宮機の手法が折りこまれてはいるが、基本的な作りはBaldwinの系統であることが読みとれよう。

なお余談ではあるが、国有鉄道に所属した軽便蒸気機関車の中で、12インチの汽筒直径を有するのは、両備鉄道から引継いだケ240(Orenstein&Koppel製 運転整備重量18t)である(8)。

省有軽便蒸機の最大級といわれるケ800〜803(若津鉄工所製)でも、11インチ(279mm)で重量は20tであった。

最大級とは反対に、最小クラスを話題にする場合には、大日本軌道のトラム形3.5tB形に指を屈すべきであろう。

車両としてではなく、建設用の機械として鉄道省に納入され、最後は横須賀線の横須賀−久里浜間の延長工事に使用された車蒸43・44も、762mm軌間用の最小クラスの一員と思われるが、要項は判らない(9)。

1067mm軌間用で最小と考えられるのは、宇佐参宮鉄道に大日本軌道が納入した8tB形(1〜3号)であろう。

この機関車は、762mm軌間用の10t以下の場合と同じく、加減弁がドームの上にのる特色のある外観の持主であった(10)。 |

草津軽便鉄道5号形 柳橋橋梁 B形ボトムタンク機で5・6号が在籍した、蒸気溜上に加減弁をおく小形機である

東武鉄道17(旧総武鉄道5)1953-10 杉戸 雨宮機としては後期の製品で例の少ない大形機、総武鉄道は同形2両を購入

小坂鉄道2 1952-7 大館 Baldwin製 鉱山鉄道の佐ほ貨物列車に対処する、76mm軌間としては異色の大形機であった

小坂鉄道11 1952-7 大館 Baldwin製の1〜3のスケッチ品 雨宮臭さの少ないたたずまいだが 細部の工作には雨宮の特徴がみられる |

(1)Orenstein&Koppel A.G.の蒸気機関車は、1921(大正10)年製から輸入が再開されている。製造番号が最も若い車両は、No9393(大川軽便鉄道7)である。年間生産両数は500両程度と判断される。

そのすべてが日本に輸出されたわけではないが、系列設計と量産効果に加えて、為替相場の関係もあって、雨宮機の恐るべき強敵であった。

(2)鉄道省「上越線建設概要」(1931年)60ページ

(3)昭和2年6月1日に国鉄に買収された。川岸−五所川原間22.0km、現在の五能線の一部である。

(4)良く知られている事例を示すと、武州鉄道1〜3号は、運転整備重量22.3t、シリンダ279×406mm、これよりひとまわり大形の信濃鉄道10・11号(形式6)は、それぞれ26.4t、330×457mmであった。

(5)臼井茂信「写真で見る機関車の系譜図 Baldwin」鉄道ファン1(1961年)35ページ

このグラフは、機関車の出力を汽筒直径で代表させ、機関車の大きさを軸距で示して、相互の関連を求めている。

(6)総武鉄道4・5号は、軸距が1インチ(25mm)だけ短い。機関車重量、シリンダーなどは、陸奥鉄道4号と同一である。

(7)「日本に輸入されたBaldwin製機関車の製造番」SL No2(1969年 交友社)41〜44ページ

小熊米雄「Baldwin L.W.製機関車の種別呼称について」SL No2 45ページ

(8)臼井茂信「日本蒸気機関車形式図集成」(1969年 誠文堂新光社)513ページ

ケ217(佐世保鉄道引継)も同様であるが、この機関車の発注者は両備鉄道であった。

(9)金田茂「久里浜の軽便機関車」機関車No1(1948年)11ページ

(10)便宜的に1067mm、762mm軌間に分けたが、この区分は絶対的なものではない。

762mm軌間用を改軌して1067mm軌間で使用した例もあるし、その逆の事例も存在する。

4 変形機あれこれ top

なにをもって変形機と定義するか、といわれても、絶対的な基準があるわけではない。

それゆえ、記述が主観的でかつ思いつきに走り勝ちになることを、前もってお断りしておきたい。

さて、国有鉄道の場合ならば、テンダー機関車は、決して変り種ではない。

しかし、市場を主に私営鉄道に求め、当初は軽便機関車の専業メーカー視された「雨宮」では、テンダー機関車は、真に類いまれな存在であった。

雨宮製のテンダー機関車として記録に残り、しかもカタログにおいても、テンダー機関車の唯一の存在であったのは、王子製紙苫小牧工場の専用鉄道に、大正10(1921)年頃納入した762mm軌間Cテンダー機関車である(1)。

この機関車は、構造・外観はともにテンダー式であるが、基本的な工作は、762mm軌間用の12tC形標準機のサイドタンクを取りはずし、運転室を炭水車の連結に便利な方式に改めたものである。

製造の動機も、雨宮製作所の発想によるものではなく、すでに同種のCテンダー機関車(2)を保有していた王子製紙の意向に沿って製作納入したと考えられる。

使用実績はかんばしいものではなく、運転時に首振りの悪傷があったこと伝えられ(1)、1両で終わっている。

雨宮機の使用軌間は、多くの場合、762mmと1067mm軌間であった。九州北部に路線網を張りめぐらした914mm軌間の蒸気軌道に、大日本軌道製が存在したとの記録もあるが、詳細は判らない。 |

王子製紙苫小牧工場専用鉄道6

762mm軌間用標準機12tCタンクの変形機だが 成績は思わしくなかったといわれている |

610mm軌間は、地方鉄道・軌道のどちらの場合にも、特殊な存在であるが、これらと雨宮機とのかかわりあいについては、筆者には資料の持合せがない。

炭鉱や鉱山に存在した508mm(20インチ)、538mm(21インチ)などの特殊な軌間で使用した可能性もあるが、日本内地における実例を筆者は知り得ないでいる。

ところで、日本内地においては、1435mm軌間の蒸気機関車は、真に珍しい存在である。

国有鉄道の営業線においては、1435mm軌間は、長い間、無縁の存在であったし、地方鉄道・軌道においても、蒸気動力を営業用車両の運転に使用した実例は存在しなかった。

1435mm軌間の蒸気機関車として話題にのぼるのは、鉄道連隊が演習用に保有した1D1テンダー機関車や海軍工廠内の専用線などでの使用機である。

新京阪鉄道が建設用として、国有鉄道から60形60・61を購入し、1435mm軌間に改造して使用したのが、一般の目にふれた珍しい事例といわれている(3)。

このような状況の中で、雨宮製作所が、神戸姫路電気鉄道に1435mm軌間のCタンク機関車を納入したのは、特筆に値する出来事であった。

この機関車は、神戸姫路電気鉄道(現在の山陽電気鉄道)の明石−姫路間の建設に使用され、以後は生涯の大半を車庫の中で眠り続け、戦後に解体されてしまった(4)。

もちろん、営業用の列車をけん引した記録はない。

蒸気機関車としての構造上では、雨宮機は平凡な存在と一般的にはいえるだろう。

トラム形は、外観は非常に奇異に感じられるが、蒸気機関車としての構造は、ごく普通の工作法で作られている。

角形サドルタンクの軽便鉄道用機関車も、基本的にはドラム形のサイドタンクを、サドルタンクに置きかえただけといえるだろう。

弁装置にKoppel式を採用した雨宮機があることも知られている。

森林鉄道における使用事例が多いが、もとより「雨宮」の独創ではない。

雨宮機に多く使用されたのは、ワルシャート式弁装置である。

一部の1067mm軌間用に、変形ワルシャート式を装備した車両もあり、加減弁のリンクの取付法が逆になっているが、詳細は右の写真を、ご覧願うことにしょう。

軸配置は、B形とC形が基本であった。津軽森林鉄道用として、B1形タンク機関車を納入した記録があるが、メーカー側の恣意によるものではなく、0renstein&Koppel製のサイド・ボトムタンク機関車のスケッチである(5)。

この機関車は、雨宮製作所がその晩年に製作した八気機関車の1両(表-6)で、その点からも珍しい存在といえるだろう。

1067mm軌間用としては、別府軽便鉄道、雲仙鉄道に納入した1B形タンク機関車が変り種である。

雲仙鉄道から南武鉄道に転じた1両は、回収によって国有鉄道の車籍に入り、90形90となった(6)、汽筒直径13インチ(330mm)、運転整備重量27tである。

ボイラーも細く、見ばえのする存在ではない。

別府に所属した2両は、戦後もかなり長期にわたって使用されていた。 |

日本鋼管鶴見製鉄所7

上まわりはこれといった特色のない平凡な雨宮機だが足まわりの弁装置に注意を払ってほしい |

雨宮機の変り種としては、このほかに、陸軍省が鉄道連隊の軽便鉄道(600mm軌間)で使用してきた双合大機関車の新大化を計る目的で、試作させた関節形(Articulated Type)があると伝えられている。

この方式は、すでにOrenstein&Koppe1が納入した歯車伝動併用のE形タンク機関車によって制式兵器となってはいたが、その国産化をぱかる措置なのである。

しかし、結局は川崎車両によるKlein Lindner 式のK2形Eタンク機関車が後に制式となり、第2次世界大戦中の量産を招くことになった(7)。

雨宮の試作機は、おそらく、「雨宮」の機関車製造史を通じて最大の珍品と考えられるが、その仔細を知り得ないのが残念である。

(中川 浩一)

(1)小熊米雄「日本における森林鉄道用蒸気機関車について」(1961年)129ページ

(2)原形は、H.K.Porter製Cサドルタンク機関車で、入線後、テンダー機関車に改造した。橋本鉄工所製のスケッチ品もある。

(3)臼井茂信「国鉄蒸気機関車小史」(1956年 鉄道図書刊行会)3ページ

(4)亀井一男「山陽電気鉄道の蒸気機関車」鉄道ピクトリアル67(1957年)51ページ

(5)小熊米雄「日本における森林鉄道用蒸気機関車について」(1961年)31ページ

(6)臼井茂信「国鉄蒸気機関車小史」(1956年)4ページ

(7)臼井茂信「鉄道連隊の軽便機関車」機関車3・5(1948・1950年)

なお、この論文では、雨宮製作所の試作機については何もふれていない。

top

****************************************

|