|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ INDEX

Ⅲ 雨宮の電気機関車・ディーゼル機関車

1 雨宮の電気機関車

2 雨宮のディーゼル機関車

雨宮鉄工所の誕生から雨宮工場の終焉までのおよそ30年の間に、「雨宮」は電気機関車とディーゼル機関車も世に送っている。

「雨宮」がこれらを手がけたときには、国内の車両メーカーでかかる車種と積極的に取り組んだ例は、ほとんど存在しなかった。

機関車といえば、それは蒸気機関車のことであった。

かかる時代において、あえて電気機関車、ディーゼル機関車と取り組んだ意欲は、特筆に値するのである。 |

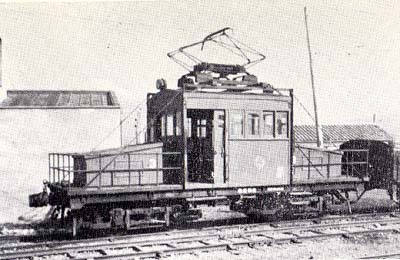

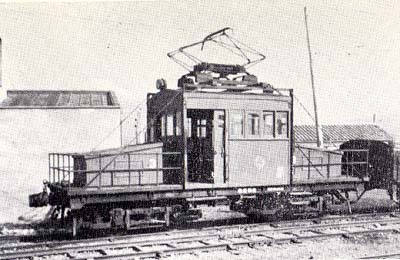

岳南鉄道3 1950-11本吉原

パンタグラフをポールに自動連結器をバッフアーと螺旋連結器にすると、製造時の姿になる。車数は駿豆鉄道のままである。 |

1 雨宮の電気機関車 top

記録に残る雨宮製の電気機関車は、僅かに3形式で、両数も10両以下であろう。

しかしこれらの車両は、わが国の電気機関車製造史上では、無視できない地位を占めている。

雨宮製作所が手がけた最初の電気機関車は、大正10(1921)年に駿豆鉄道(すんず)に納入された。

両数は3両である。

電気部分は東洋電機製造が担当し、台車は輸入品であるBrill76Eを、使用していた。

雨宮製作所が担当したのは、車体の製作だけであった。

地方鉄道において、電気機関車を最初に使用した事例は、大阪高野鉄道と伝えられている。

1067mm軌間の蒸気鉄道として発足したこの鉄道(1)は、南海鉄道に僅かにおくれて、旅客列車を蒸気動力から電気動力使用に切換え、電車運転を実施した。

続いて、貨物列車の電化を志して、電気機関車を導入したのである。

駿豆鉄道の場合にも、事情は似かよっていた。

大阪高野鉄道から購入した3両の四輪電動車に四輪客車を併結して、電車運転を開始した。

駿豆鉄道では貨物列車用として残されていた1B1サドルタンク機関車(2)と置きかえる目的で、電気機関車を発注したのである。

駿豆鉄道竣功図表によると、1~3の車番を付けられた電気機関車は、東洋電機の製造とされている。

しかし、東洋電機の記録によると、直接に手を下しためは、12個の主電動機を含む電気部品だけである(3)。

駿豆鉄道1~3は、東洋電機にとっては、創業時の記念すべき製品であった。

第1次世界大戦による外国製品輸入が杜絶する中で、その国産化をはかる目的をもって、大正7(1918)年6月2日に設立された東洋電機製造(株)は、英国デッカー社の技術を導入して、大正8年に横浜工場を開き、電車用主電動機とその付属部品の製造を開始した(4)。

記念すべき最初の製品は、京阪電気鉄道に納入された。

続いて駿豆鉄道向か、電気機関車用として採用されるのである。

ともに50PSの主電動機であった。

東洋電機が、なぜ機械部品の製作を雨宮製作所に委ねたのかは判らない。

推察すると、海のものとも山のものとも判らない新興の電機会社は、鉄道省指定工場として安定した操業ぶりを誇り、付加価値の大きい蒸気機関車をはじめ、国有鉄道用の客貨車・電車の製作に努めていた汽車製造、川崎造船所からみれば、真に頼りない存在だったからであろう(5)。

これに対して、軽便蒸気機関車の市場において、Koppel機と死闘を演じてきた雨宮製作所の場合には、溺れる者はわらをもつかむの心境で、東洋電機との提携にのりだしたと考えられよう。

東洋電機と雨宮の組合せは、結果的にみると、両者の営業活動に好結果をもたらしたと判断される。

以後、東洋電機製の主電動機を装備し、機械部分を雨宮製作所が製造した電車が、次々に出現するからである。

これらの車両については、後に述べることにする。

東洋電機-雨宮の組合せで登場した駿豆鉄道1~3は、木造車体にポールを配した古めかしい作りであった。

幅広い引戸を配した運転室の工作は、鋼製車体の電気機関車を見なれた目には、なんとも異様に写る存在であった。

前後に配した機械室部分もいかめしい印象を、見るものの目に残している。

さて一見すると、大阪高野鉄道が大正5(1916)年以降に製造した、木製のB・B箱形電気機関車(6)の流れをくむ駿豆鉄道1~3の機械部分の製造者を、筆者が雨宮製作所製と判定した根拠は、駿豆鉄道の記録と、現車調査の結果である。

しかし異説も存在する。鉄道ピクトリアルNo198(1967年)において、吉川寛、藤井信夫両氏は、大阪高野鉄道では、駿豆鉄道に四輪電動車13~15を譲渡するときに、電気機関車6~8の電気部品を転用して、ボギ-電動車13~15(2代目)を製造し、残った電気機関車の車体を13~15(初代)と同時に、駿豆鉄道に譲渡したと記している。

しかし、この記述には、矛盾する点がいくつかある。

駿豆鉄道が大阪高野鉄道から13~15(初代)を譲受けだのは、大正7(1918)年であり、13~15(2代目)の新製された大正10(19=21)年とは、大幅にくいちがう。

また大阪高野鉄道から南海鉄道に引継がれた5両の電気機関車は、大正5・6・7・9・11年に各1両ずつ新製されている(7)から、6~8は大正11年以降の製造でなければならない。

これに対して13~15(2代目)は、大正10年製であり、駿豆鉄道向に東洋電機が50PS電動機を製造したのも大正9年であった。

それゆえ、大阪高野鉄道から電気機関車の車体を譲受けたとすれば、それは大正9年か10年のできごとと考えられ、新製と同時の譲渡にならざるをえない。

そのような事態が果たしてあったのであろうか。

さて、上記の記述からも判るように、駿豆鉄道1~3の車体の製造者が雨宮製作所であると断定するには、不安な点がいくつかは存在するが、なんらかの形で雨宮製作所がこれに関与したと考えても、さしつかえないであろう。

雨宮製作所が、地方鉄道向の電気機関車として、2回目に製作したのも、駿豆鉄道向の四輪ボギー式電気機関車であると、「電気協会会報」(8)は報じている。

「電気協会会報」には、前記の1~3とともに、要項まで示されているが、現車の所在はいまもって不明である。

駿豆鉄道には、これを受け入れた記録が見当たらない。究明は、今後の課題である。

雨宮製作所が製造したもう1形式の電気機関車は、トンネルエ事用として発注された、いわゆるマイニング・ロコ(鉱山用機関車)である。

納入先は飛鳥組、どの工事に用いたのかは判らない。

610mm軌間、DC250Vポール集電、重量2.5t、25 PS 主電動機を1台だけ装備するのだから、程度が知れている。

軌間が狭小のためか、主電動機は釣掛式には装備せず、台車ワクの上に固定したうえで両輪に伝導した。

仔細は、「本邦製電気機関車の要項」(電気協会会報56)を参照してほしい。

製作両数は判らない。

(1)開票待の社名は高野登山鉄道であったが、大正元年(1912)年10月以降、電車運転を開始、大正4年、大阪高野鉄道と改称した。

(2)北海道炭砿鉄道15・16(Baldwin製)を譲受け、豆相鉄道として開業した当時から使用したが、大正13年に流山鉄道に貸渡し、翌14年1月に譲渡した。

(3)日本電機工業会「日本電機工業史j(1956年)547ページ

(4)同上 816ページ

(5)これらのメーカーが電気機関車に無関心だったのではない。

川崎造船所は富士電気軌道向けの762mm軌間用電気機関車を、大正13(1924)年に3両製造している。

(6)大阪高野鉄道は,南海鉄道に合併した時に、5両の電気機関車を保有した。

最初の1両は大正5(1916)年製造、車体は自社工場(堺車)で製造し、台車はBri1127GE1、主電動機はGE製70PS×4であった。

大正6・7年製の各1両は、自社製造の車体に梅鉢鉄工場製の台車、奥村電機製の70PS主電動機を装備した。

(7)大西敏夫「南海電鉄の車両」鉄道ピクトリアルNo203(1967年)72~74ぺ-ジ

(8)「電気協会会報」55・56 (1926年)

2 雨宮のディーゼル機関車

top

熱効率の有利さに加えて、運転経費の軽減をはかる目的で、機関車の動力を、蒸気機関から内燃機関に変更することは、大正も末期になると、必要不可欠の問題と、私鉄業界では認識されていた。

明治末期から使用された石油発動車を除いても、合衆国製のガソリン機関車は、銚子鉄道、五城目軌道、仙台軌道などで、営業運転に用いられていた(1)。

かかる情勢の中で、雨宮製作所が内燃動力による鉄道車両に注目するのは、当然の結果である。

昭和初年の発行と目される雨宮製作所のカタログには、内燃動力を使用する鉄道車両の有利性が強調されている。

雨宮製作所が、内燃機関の中でも、ディーゼル機関の使用に率先踏み切った理由は明白でないが、熱効率の点からの有利さが、ガソリン機関を上回る点に着目したのであろう。

雨宮製作所の試作ディーゼル機関車は、新潟鉄工所製35PS機関を搭載した8tBL形機関車(1067mm軌間)で、昭和2年に登場した(2)。 |

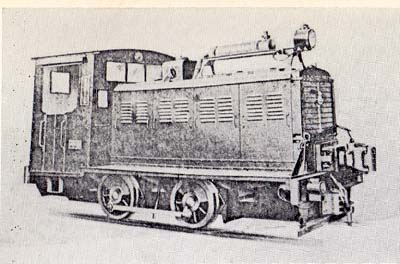

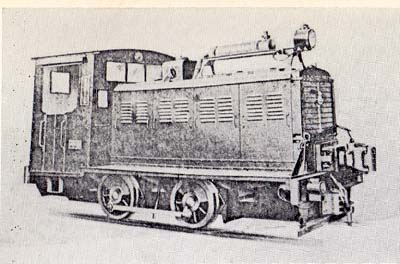

10tB形ディーゼル機関車

横須賀海軍軍局部と大日本人造肥料に納入された機関車、最大長5,350mm、車輪径660mm、固定軸距1,270mm |

ディーゼル機関車そのものは、すでに堀之内軌道運輸が、Deutz製機関(3)を搭載する762mm軌間用機関車を使用してきたが、国産のディーゼル機関車は、これが最初であった。

この記念すべきディーゼル機関車は、東京市下谷区(現・台東区)の不忍池畔で開催された博覧会に出品後、東京府下王子町(現・北区)で操業中の日産化学王子工場で、構内入換用として使用された。

引火性物資の大量貯蔵から、蒸気機関車の使用を厳禁される化学工場という絶好の職場を、発見したのである。

雨宮製作所の試作機関車の使用と時を同じくして、東北本線の貨物支線が開業し、工場内に須賀貨物駅が設置され、国有鉄道最初の営業用蓄電池機関車10形(後のAB10形)が入線した。

この貨物支線は、昭和6年に電化され、日産化学構内の入換機関車も、電気機関車と交代したが、使用廃止後の残骸は、第2次世界大戦後も、構内に放置されていた(3)。

ところで、この試作機関車に搭載されたディーゼル機関は、新潟鉄工所が船舶用として開発したものである。

大出力のディーゼル機関を鉄道車両に使用する場合には、重量と容積の関係から、高速軽量の専用機関を必要とするが、出力が小さく、また入換用に使用するディーゼル機関車の場合には、搭載場所と重量に余裕のある限り、低中速の船舶用機関を流用して、なんらさしつかえない(4)。

車両用高速軽量ディーゼル機関の開発技術が確立していない当時においては、船舶用機関を試作機関車に搭載したのは、賢明な措置なのである。

さて、雨宮製作所の側には、この試作を足がかりとして、ディーゼル機関車を積極的に開発していこうとする意気ごみがあらわれていた。これに対して、新潟鉄工所では、雨宮製作所が船舶用のディーゼル機関を購入したことに、なんの関心も示していない。

「新潟鉄工所40年史」(1934年)は、車両用ディーゼル機関の開発に、かなりのページを割いているにもかかわらず、雨宮製作所の試作機関車については、なんの記述もないのである。

試作機関車に続いて、雨宮製作所は、10tB形ディーゼル機関車(1067mm軌間)を、横須賀海軍軍需部と大日本人造肥料に納入した。

しかし、これらの機関車には、MAN(ドィツ)製のW6V12/18形ディーゼル機関、出力60PSを搭載した。

以上のディーゼル機関車は、車体はすべてL形で、運転台は一方に寄せられている。

動輪はともにサイドロッドで連結されたが、機関から主動輪への動力伝達は、試作機ではコネクティング・ロッドを用いたが、量産機ではチェーンドライブ方式であった。

試作・量産の双方を通じていえる特色は、主台ワクが鋼板を使用した板台ワクである点である。

合衆国製のガソリン機関車で愛用された鋳鋼の台ワクは使用していない。

量産機が機械室の上部に箱形の砂箱をのせているのも、前記の台ワクとともに、蒸気機関車メーカーとして一家をなした雨宮製作所の特色を、よく示しているといえるだろう。

雨宮製作所が、ディーゼル機関車の製造に果たした努力は、高く評価されてよい。

大手メーカーが、ディーゼル動車の試作に着手するのは、昭和6年以降であった。

さらに加えて、太平洋戦争に伴う内燃車両の使用規制はあるにしても、雨宮製作所が関発した機械式ディーゼル機関車が、本格的な動力車としての地位を確保するのが、昭和28年以降だったことを思うと、内燃車両製造史における雨宮製作所の地位は、一段と光彩を放つわけである。

(中川 浩一)

(1)どの鉄道でも使用成績は振わず、間もなく他の動力に変更されている。

(2)永井博「車両用機関」内燃機関工学講座第10巻(1936年 共立社)305ページ

(3)中村夙雄「都北雑話」もはゆに15(1949年)9ページ

(4)永井博「車両用機関」内燃機関工学講座 第10巻(1936年 共立社)359ページ

top

****************************************

|