|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第三章 緑のアンテナ、狭山丘陵

人々を揺りうごかし「トトロのふるさと基金」を発足させた狭山丘陵とは?

全国から、たくさんの支援をもらい、子供たちの声援をうけて、保護の手を待っている狭山丘陵の風物とは?

そこには、どんな歴史があり、どんな生き物がすんでいるのだろう。どんな花が咲き、風が吹いているのだろう。

「トトロのふるさと基金」の活動の流れすべてを追う前に、その点にも注目しておきたい。 |

貴重な生き物オオタカも、狭山丘陵には生息する。

写真は巣立ちも近い七月頃。

|

1 緑の奇跡 top

地球観測衛星ランドサットが、東京都とその周辺を撮影した写真がある。

それを見ると、狭山丘陵は、文字どおりの「緑の孤島」であることがわかる。

――人々の暮らしの波や家々が、しぶきのように狭山丘陵に向かって打ち寄せている。

その中に、ぽっちりと緑陰をたとえて浮かぶ、小さな、しかし豊かな島――。

東京の中心に、かりに巨大なコンパスをたてて、半径四〇キロメートルの円を描くとすると、その円の中に狭山丘陵全体が、すっぽりと収まる。

大都会の、そんな近くに、これだけの緑がオアシスのように残っていることは、「奇跡」といわれても不思議ではない。

川辺の人々が、この緑の奇跡を大切に思い、守っていこうという願いが起こるのも当然だという気がする。

また、人間の暮らしとのかかわりも、はるか昔にさかのぼるのが、狭山丘陵の特徴のひとつだ。

太古から、人々がこの周辺の自然の恵みをうけ、人々もまたそんな自然を大切に守り育ててきた、自然と人との交流の場でもあったのだ。

狭山丘陵の植物相が、二次林――いわゆる雑木林――だということは、そのことを物語っている。

つまり、「雑木林」というのは、そこに住む人々が、森と生活を密着させてつくりあげたものである。

2 むかしの人々も眺めた風景?

top

この一帯の、人間とのかかわりの歴史は、約二万年前の先土器時代にまでさかのぼる。

狭山丘陵の北にある砂川遺跡や膳棚遺跡などが有名で、このあたりでは、その頃の石器が数多くでている。

そして約一万年前あたり、いわゆる縄文文化が起った頃になると、遺跡の数もいちだんと増えてくる。

人々は寄りあつまり、森を切りひらいて「ムラ」をつくり、建材や燃料、クリ、クルミ、ドングリやトチの実など、森からの恵みを得て生活したのだろう。

また、周辺の森を生活の場とする鳥や小動物なども多く、人々にとっては、住みやすい地域だったのだろう。

住みやすい土地への定着がはじまると、彼らは、恵みのもとである自然と、慎重な交流をはじめたのではなかろうか。

――森林にたよるあまり、乱獲になるのを避ける知恵をはたらかせ始めたのだ。

おそらく最初に、ムラの広場をつくるために最適の場をえらび、注意ぶかく必要なだけの樹木を切りはらう。

その木材で住まいを建て、燃料に使い、ムラのまわりの、うっそうとした森は、次第に間引くように木が切られ、枝が刈り落とされ、暗い森から、明るい林へと姿をかえていったことだろう。

やがて、明るい林の中に、新種の下草が育ちはじめ、そこに食べられる山菜や、ヤマイモなどの食料を発見し、それらも注意ぶかく保護されたにちがいない。

小動物などについても、同様の配慮がなされたことだろう。

大昔の人々は、森林の資源にひたすら頼っていた。

それだけに森と自分たちの暮らしを調和させ、適応させるための哲学をしっかり持っていたのではなかろうか。

そして、その精神は、いまに生きる子孫の私たちの中にも残されていると思うのだが……。

狭山丘陵のことを調べているうちに、私は昔、出会った老人と少年のことを思いだしていた。

二〇年ほど前、石川県の山村に住んでいた時のことである。

その八〇歳すぎの老人に、私は山菜とりや畑づくりを教わっていた。

彼は毎朝、日の出とともに畑に行く。ある日、私も早起さして老人に声をかけた。

「もう、畑におでかけですか」

「うん、あいさつしに行ってくるワ」

――畑を「耕し」にでも「見まわり」にでもない。「あいさつ」しに行くのである。

私はなんだか嬉しくなって笑いながらいった。

「あはは、まるで友だちのところへ行くみたい」

老人も笑いながら答えた。

「あはは、野菜たちがな、わしが行くと喜ぶんでな」

この冗談の奥に、私は、何ともいえない生き物たちとの一体感が、あるような気がしたものだ。

また、少年とは、魚とりをしているときだった。

彼は、山奥の暮らしに慣れない私のために、イワナをとってくれた。川にもぐって素手でつかまえるのである。

二匹ほどとってくれたあと、こぶりの魚(それはイワナではなかったが)を、河原の石のうえに置いて、しきりに空を見上げている。

「それ、どうするの?」

不思議に思って聞いた。無口な少年は、ぽつりと、

「うん、トンビのぶん」といった。

見上げると、トンビが三、四羽、輪を描いて飛んでいる。彼は、自分か得た獲物をトンビにも「おすそわけ」したのだ。それは彼にとって、ごく当たり前のことで、いままでずっと、そうやってきたように見える動作だった。――おそらく彼の父さんも、そのまた父さんも、そうやってきたから、少年にも、ごく自然に身についた習慣であるかのような。

いま思うと、そんなちょっとした心もちや習慣の中に、はるか昔の人々が持っていた知恵の流れのようなものを感じる。

そして、自然の草木や、その中に生きる小動物、鳥や虫たちに身近にふれると、この老人や少年のような気持ちが、自分の中にも触発されて浮びあがってくるような気がするのだが。

3 丘陵周辺の暮らしの変遷 top

狭山丘陵の周辺は、その後も歴史の流れにのってゆっくりと姿をかえていく。

奈良時代に、帰化人がこの一帯に移入してきて、その当時からの古い歴史を背景に持つ社(やしろ)なども丘陵には数多く残っている。

平安末期には、村山党(武蔵七党のひとつ)と呼ばれる武士団が台頭し、鎌倉時代には強い勢力を持ったりもした。

その頃、長野、群馬、新潟方面から来る武士団や旅人が、狭山、所沢を通って、幕府のある鎌倉へと上っていったので、土地の人が「鎌倉街道」と呼ぶ幹道が賑わうようになった。

しかし、その頃は、このあたりはまだ土地の大部分は広々とした原野で、江戸時代には、尾張徳川家のお狩場となっていた。

江戸が政治の中心になると、その近郊であるこのあたりは、江戸の街を支えるための重要な後背地となり、米や農作物の供給地となったのだが、その努力は並大抵でなかった。

というのも、丘陵以外の場所では水がないのだ。

「井戸一本、蔵一個」――井戸一本掘るのに、蔵一棟ぶんくらいの費用がかかるといわれたほどである。

江戸中期になると、おいおいと井戸掘りの技術が進み、不足していた水の補給ができるようになり、新田が開拓されるようになった。

しかし「茅湯(または茅風呂)」という言葉も残っている。

新田の開発地では、まだ個人では井戸をもてず、共同井戸は飲料、炊事用で精一杯。そこで茅を刈って陰干しにし、畑から帰ると、これを束ねたもので体の土をおとしたという。

また、刈った茅を戸外に置き、それについた露を体に振りつけてぬぐい、風呂の代わりにしたというのだ。

こうした先人たちの努力がつみ重なり、狭山丘陵周辺は農業が主体の土地になり、林や森が広い耕地を抱き、あいだに草葺(くさぶき)屋根が点在するような風景になった。

農作物にとって、土壌は大切である。

丘陵の土の大部分は、一万年前から今日までの年月をかけて、関東ロームと呼ばれる赤土の上に、ススキやチガヤなどのイネ科の植物が堆積することによってつくりあげられた黒ボク土壌、いわゆる「黒土」になった。この土壌は、この地の気候や地形などの自然的要素でできたものだが、さらに人々が、チガヤやススキを刈って活用したり、雑木林を育て、その木々や落ち葉などを活用したりして、丹念に土つくりを行ったという「人為的要素」も大きい。

こうして生まれか黒土が、この地方の特産品である狭山茶や入間ゴボウ、川越イモなどを生んだ。

都の庶要な台所としての姿は、明治、大正頃まで続くが、その頃から徐々に、首都近郊としての形を整えはじめた。

しかもいまも一部では、土壌の特徴をいかし雑木林を活用した農業が、営々と続いている。

●委員談

「農業にたずさわっているし、自分自身の興味もあり、『土壌』についていろいろ学んでいるんですが、『土壌』が生まれるのには気の遠くなるような時間が必要なんですね。

その生成は、母岩――いわば土壌の基礎――の状態や気候、地形……くぼんでいるところに土が溜まりやすく、崖や斜面では溜まらないとか……、風……吹き溜まったり、吹きとばされたりなど……そして、人々が手をかけてつくるというような人為的な条件、などというように、いろんな要素が関係してきます。

条件がいいと、二十五年くらいで『土壌』ができますが、条件が悪いと一万年たっても土壌は形成されない。

で、ふつう『一〇〇年で土一センチメートル』といわれているくらいなんです。

――そんなことを学んでいくと、自然を守り育てるための土壌の大切さや、人は土を『壊す』こともできるが、『育てる』ちからもある

――というか、土をつくるために、自然の条件を整える手伝いもできるのだと思わずにはいられません」

ところで「自然環境」といったら、私たちは、どんな環境を思い浮かべるだろう。まず、緑の濃さをイメージするのではあるまいか。

そして、人跡未到の秘境であればあるほど、自然度が濃くなる、というように思う。

また、動植物にしても、「めずらしい」もの、「貴重な、めったに見られない」ものを取上げて紹介されることが多く、そういう動植物が多い環境にばかり目がいく。

いわゆる「ふつうの」もの、「どこにでもある」ものには、価値を見出さず、関心も薄くなりがち、という傾向があるのではなかろうか。

遺跡などもそうだ。「重要なもの」ほど関心が持たれ、保護保存の対象となり、いわゆる「どこにでもある遺跡」は、保存の対象から除外されがちである。

たしかに、歴史的に重要な遺跡を保護したり、人手の全くはいらない原始林(これは、厳密な意味では、皆無に近いといわれているが)や、貴重な、数少ない動植物が生きていける環境を守ることは、大切だし必要なことだ。

しかしまず、身近で見られる自然――人々の暮らしの跡や、生産活動とともに変化してきた自然、どこにでも見られる、なじみ深い自然の風物や動植物にも、私たちは関心の目を向けるべきではなかろうか。

その意味でも、狭山丘陵は大きな役割を果たしていくことと思う。

やがて明治の終り頃、狭山丘陵に貯水池をつくることが決まった。

首都として発展し、大きくなった東京の水がめとしての役目を果たすためだ。まず多摩湖が一九二七年に完成。

ついで狭山湖が一九三二年に完成し、狭山丘陵は、大きなふたつの湖を浮かべた船のような姿に変身した。

また、湖の周囲の林は水源林として保護され、以後、人手がはいったり伐採されたりすることがなくなったため、そのあたりの森は少しずつ深くなっている。

アラカシやシラカシなどの幼い樹木が多く育ちはじめ、この地域本来の植物帯である常緑広葉樹林の姿を見せはじめる。

●委員談――――

「狭山湖、多摩湖ができる前は、そのあたりは、昔の鎌倉街道のうちのひとつが通っていました。

このあたりは狭山丘陵以外の場所では、水があまりなかったんです。

川があっても、夏や冬は木が枯れたりするので。

だから昔の旅人は、水のある狭山丘陵を目ざして北上し南下し、丘を越えて往来していたんですね。

ときには木蔭で憩い、のどをうるおし、旅の疲れをいやしたことでしょう。

湖のあるあたりには、かつて立派な集落とそれを取囲むように雑木林がありました。

雑木林というのは、落葉を堆肥にしたり(いまも一部では行われています)、薪をとったり、炭を焼いたりなどで、周囲の人々に恵みを与える林です。

この湖のあたりは東京都水道局の所有地で、湖が完成したあとは立入禁止区域になったのですが、たしか地元との合意で、薪や落葉を採取することは、地域の人たちに限って黙認するという了解があったようです。

父も、よく大八車を狭山丘陵にひっぱっていって、薪や落葉を積んで帰っていました。

子供の頃、私も手伝いについていった記憶があります。

――手伝うといっても、小さかったのであまり役には立たず、もっぱら遊んでいたようなものですが(笑)。

深い谷、湖の青さなどが、強く印象に残っています。湖に、丸木橋が渡っていましてね。

――三本くらいの太い丸太を渡して、その上に板を敷いて――土がのせてありましたね、たしか。

それが、ところどころ穴があいて、下が見えるんですね。橋のすきまから下をのぞくと、青い深い湖が見える。子供心にとても怖かった。

けど、そのぞくぞくする感じがまた、何ともたまらなくて。

ほかにも狭山丘陵からはいろんなものが得られました。五月にはワラビ、春や秋にはキノコ、ヤマイモや栗……。

丘陵に入りこんでは、いろんなものをもらって帰りました。

食べられるもの、おいしいものなど、子供でも見分けられるような知恵や経験を、教えてもらったり、伝え合ったりして。山の幸を絶やさない工夫や、採集の際のエチケット

――根こそぎにしない、とか、掘ったヤマイモのツルの根元の部分は、また育つようにちゃんと土に埋めておくとか、掘った穴は元通りに埋めて落葉をかけておくとか

――そんなことも厳しく教わったものです」

4 オオタカが生息する丘陵 top

現在、狭山丘陵は東京都(東村山市、東大和市、武蔵村山市、西多摩郡瑞穂(みずほ)町)と、埼玉県(所沢市、入間市)にまたがり、二都県五市一町に囲まれている。

東西約一一キロメートル、南北の最大幅約四キロメートルの楕円形の丘陵で、面積は約三五〇〇ヘクタール(三五平方キロメートル)ともいわれるが、開発により約三分の一分宅地やレジャー施設になっているそうだ。

狭山丘陵の西端のあたりの最高地点で、海抜約一九四メートル。東に向かって、ゆるい傾斜がつづき、東端は海抜約八〇メートル。

その間を柳瀬川、宅部(やけべ)川などが流れ、その川筋を中心に浸食谷(谷戸(やと)と呼ばれる)が発達して、地形はかなり複雑になっている。

また湧き水も多く、湿地帯があるのも、特徴のひとつである。

狭山丘陵では、三ヶ島(みかじま)地区や、菩薩樹池のある山口地区などが、代表的な湿地帯といえよう。

狭山丘陵をいろどる樹々は、コナラやクヌギを中心にイヌシデ、アカシア、エゴノキ、リョウブそしてスギ、ヒノキ、シイ、カシ類など多様である。

狭山丘陵をすみかとする鳥や、渡り鳥も多い。

春先、オオルリやキビタキの美しい歌声にはじまり、ウグイス、イカル、アオゲラが飛びかい、春と秋は、タカの一種のサンバの渡りが見られ、ツグミやジョウビタキが飛来。

冬の湖は、力モやカイツブリの仲間で大賑わいだ。

北の寒い地方からやってきたり、これから南への長い旅をしたりなど、渡り鳥たちにとって大事業である。

そんな鳥たちに狭山丘陵の雑木林は、木の実や昆虫など、豊富な食料を提供し、消耗した体力を回復するための大切な場所でもあるのだ。

狭山丘陵では、これまでに二〇四種類の鳥が記録されており、首都圏で最も多く野鳥の生息する地域といえよう。

また、オオタカが生息していることも狭山丘陵の豊かさを物語っている。

オオタカは環境庁から特殊鳥類に指定されるなど、全国的に数が少ない貴重な鳥である。

春先にアカマツやモミなどの針葉樹の幹近くの枝又の上に、木の枝を運んで大きな巣をつくり、五月上旬から七月にかけて三〜四羽のヒナをかえす。

ひとつがいのオオタカがヒナを育てるためには、巣の周辺に一〇〇〜二〇〇ヘクタールもの豊かな自然が必要たといわれている。

オオタカが生息しているということは、狭山丘陵にはこの広さの豊かな自然が残っているということなのである。

しかし、残念なことがある。密猟である。

やっとヒナがかえって、すくすく育ちはじめた頃になると、心ない人の手で巣からうばい去られてしまう。

密猟が毎年あとを絶たないので、その時期になると徹夜で密猟を監視せざるをえず、保護ブループの懸命の努力が、いまも続けられている。

密猟が行われるということは、オオタカを手元で飼育したい人がいるということ、つまり需要があるわけだ。

密猟者、飼育者は、ある意味では一般の人々よりはるかにオオタカや自然への知識や関心が深い人々といえるわけで、その知識や関心を「保護」の方向に向けてくれれば、と願わないではいられない。

●委員談――――

「丘陵の近くで生まれ育ったので、雜木林の中は子供の頃からの遊び場でした。小さい頃の経験で、はっきりと印象に残っていることがあります。

小学校三年生頃でしたが、友だち数人と林の中で遊んでいるうちに、ふと見あげると、高くそびえるアカマツの枝の間に、何やら鳥の巣のようなものがあるんです。

小枝をつみあげてつくった、かなり大きな巣です。みんなは口々に『なんの巣だろう?

カラスの巣かな?』なんて、いいあいましてね、それじゃ登ってみようということになりました。

おっかなびっくり登って、のぞきこんだら、その巣はもう用済みらしくて中はからっぽ。

しかし、じつに広々してて、堂々としてて、居心地がよさそうなんです。

で、思わず知らず、引き寄せられるように巣の上に乗っかって、じいっとしゃがみこんだんです(笑)。

――そのときの気分をなんていったらいいか……。

まるで自分が鳥そのものになったような、何ともいえない感動がありました。

……梢をわたる風に吹かれて、ね。

この巣は、どうもオオタカの巣だったらしい。

それからです。野鳥、とくにワシ、タカ類に興味を持ち、観察をはじめたのは。

その興味が、ひいては狭山丘陵の自然への興味となり、『トトロのふるさと基金』のメンバーへの道となり、こうして忙しくしているわけです(笑)」

樹々や野鳥ばかりでなく、狭山丘陵は、野草や小動物、昆虫たちが、いきいきとすみついているところでもある。

春浅い雑木林は、落葉樹の新芽がでたばかり。林の中まで明るい日差しが射しこむ。

やがてシュンランがつぼみをつけはじめ、カタクリが薄むらさきの花をつけ、ヤブレガサの若葉が、文字どおりやぶれた傘のような葉をひろげる。

チゴユリが一面に小さな白い花をつけるのは五月の爽やかな風が雑木林を吹きぬける頃。

梅雨どきになると、樹々の葉はいっそう緑を増し、その下ではイチヤクソウのウメにも似た花びらがゆれ、ギンリョウソウが、なかば透きとおった不思議な姿をあらわす。

――春夏秋冬、季節を追って、雑木林の中や周辺の湿地や草原では、次々に花が咲き、実がなり、その蜜や、甘い味をもとめて、蝶や鳥があつまる。

昆虫たちの種類も、首都圏としては驚くほど多様で、絶滅に瀕しているといわれるムカシヤンマをはじめ、サラサヤンマ、オオエソトンボ、ムラサキシジミ、ウラナミアカシジミ、キンヒバリなど貴重な種が見られる。

湿地が多いこともあり、カエルなどの両生類も多く、ヤマアカガエルは、毎年三月になると、雌を求めて鳴きかわし、雄同士が雌をめぐって戦う、いわゆる「カエル合戦」をくりひろげている。

トウキョウサンショウウオも健在である。早春の狭山丘陵の谷あいを歩くと、道ばたや沢ぞいの水たまりに三日月型の卵塊を発見したりする。

取材も兼ねて狭山丘陵を歩けば歩くほど、そこにすむ動植物の種類の豊富さに驚かされ、首都圏のすぐそばに、よくぞこれだけの自然が残ったものだと、あらためて「奇跡」と呼ばれる意味がわかるような気がする。

そして、この豊かな自然を、これ以上こわすことなく、いやむしろ積極的に守り育てて、次の世代への遺産として引き継ごうという想いが湧きおこるのも当然だと思った。

「トトロのふるさと基金」の運動は、そんな実体験を背景に生まれたものなのだろう。

5 開発イコール破壊ではないけれど……

top

委員の人々に連れられて、狭山丘陵を歩いていたある日、雑木林をゆるゆる登って小高いあたりにきたとき、

「このあたりを八国山というんです」

といわれ、私はとっさに、

「ああ、あの八国山ですね!」

と叫んでしまった。

そのあたりは狭山丘陵の東の端で標高は約八〇メートル。昔は、ここに立つと関八州が見渡せたので「八国山」と名づけられたのだとか。

(“あの八国山”だなんて)――私は、自分がまるで、そのあたりをよく知っているような返事をしたのがおかしかった。

しかし、懐かしい場所にきたような気がしたのも確かである。

あの映画の影響だ。「となりのトトロ」で、サツキとメイのお母さんが入院しているのは「七国山病院」だった。

それが一瞬ダブって思えたのだ。(この風景のどこかで、母さんがベッドから窓の外を眺め、子供たちのことを思っていたりして……)。

そんな空想をしながら雑木林の梢を見あげると、幻のネコバスがサツキとメイを乗せて、ゴウ! と風を巻きおこし、通りすぎていくようであり、あたりはいっそう親しく感じられた。

武蔵野を舞台にした小説では、大岡昇平の「武蔵野夫人」が有名だ。

また、明治三十四年、国木田独歩が発表した「武蔵野」という随筆がたくさんの愛読者を得て、全国に武蔵野のよさ、美しさを知らしめた。

随筆「武蔵野」の書き出しは、こう始まる。

「『武蔵野の悌(おもかげ)は今わずかに入間郡に残れり』と自分は文政年間にできた地図で見た事がある」

さらに、こんな箇所もある。

「武蔵野を散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならぬ。

どの路でも足の向くほうへゆけば必ずそこに見るべく、感ずるべき獲物がある」

「武蔵野を除いて日本にこのような所がどこにあるか。

(中略)林と野とがかくもよく入り乱れて、生活と自然とがこのように密接したところがどこにあるか」

など、いまも共感を呼ぶ文章である。

これら舞台となったあたりは、残念ながら近年開発の手が入り、丘陵や雑木林は、大幅にけずられ、昔の姿をとどめていない。

しかし、残された自然の中には、国木田独歩の時代のおもかげを写すところがある、といえるのは嬉しい。

――乱開発で自然の風物や文化遺跡が、あとかたもなく失われていくケースも、多く耳にしている昨今だから。

とはいうものの、人間の歴史は、ある意味では「開発の歴史」であるともいえる。

より便利に、快適にと願い、そのための技術を獲得し、道具をつくろうとするのも、人の必然的な行動だ。そのどこに境界線をおくか、歯止めをかけるか――。

委員の一人は、こんなふうに語ってくれた。

●委員談――――

「一九八八年、鳥取県と島根県にまたがる中海(なかのうみ)・宍道(しんじ)湖の干拓淡水化計画が、凍結され、事実上中止された、というニュースが報道されました。

淡水化計画というのは、約三〇年ほど前の社会状勢を反映して実施された、食糧増産のための計画です。

宍道湖のあたりは、万葉の時代から風光明媚な地として人々に親しまれてきたところです。

また湖は、海水と淡水が入りまじる独特のもので、ここで獲れるシジミは有名です。

計画当初から、淡水化にともなう水質の悪化が懸念されており、また、この一帯の歴史的環境を守ろうとする運動も、地道に行われてきました。

しかし、計画は二五年にわたり、総事業費九九〇億の日に費を投じて続けられ、すでに中海水門は完成し、両湖が淡水化される条件が整った

――そんな段階で異例の計画中止となったわけです。

三〇年のあいだに、日本の食糧政策も変り、世界的にも、自然の――地球の環境にたいする見方も変っていたのです。

一九六〇年代から、高度経済成長政策によって、大規模な開発計画が、全国各地で進められてきました。

臨海工業地帯の造成などは、その代表的な例です。

その結果、たとえば大阪府の堺・泉北臨海工業地帯の造成では、海岸線が埋め立てられ、また、近くの泉北丘陵が土砂の採掘地とされて、丘陵の緑と、そこに包蔵されていた遺跡、須恵器窯跡群が消え去りました。

三〇年後のいま、状勢は大きく変りこれら臨海工業地帯の多くは、その中核となる製鉄所を中心に、設備の縮小や撤退をするものが相つぎ、ひとつの社会問題となっています。

こういう状況は、『価値観や社会状勢は常に揺らいでいる。

三〇年後すら見通すことができない、きわめて不安定なものだ』ということを、あらためで教えてくれます。

しかし自然環境や文化遺産は、価値観や状勢の変化にあわせて、器用にあらわれたり消えたりできません。

いちど破壊されると、私たちの前から永久に失われます。

開発か保護か――難しいところです。開発イコール破壊、と、いちがいに断じきれるものではありません。

開発によって、人々が悲惨な状況から救われるという例があるのもまた、事実ですから。

しかしいま、開発や保護に関しては、一〇〇年、二〇〇年と、長い目で見て検討し、慎重に判断する姿勢が、行政にも一般の人々にも必要な時じゃないかと思うんです。――

二〇〇年後の人々が、(ああ、こうしておいてくれてよかった)といってくれるような、ね。

ナショナルトラスト運動というのは、そんな姿勢の、ひとつの具体的な表現であり、行動ではないかと思います」

6 小さな世界で起ったこと top

「人と自然」「開発と保護」――そんなことを考えこんでいた六月なかばのある朝、出かけようとして、家の前の小さなユズの木を見て、(わ!)と思った。

いろいろな草花や庭木の間に、五、六〇センチの高さのユズの苗木が一本あり、これから大きくなろうと、枝や葉を伸ばしている最中なのだが、その葉にたくさんのアゲハの幼虫がいて、せっせと葉を食べているのだ。

まだ二センチあまりのチビ助だ。数えてみると三〇匹以上はいるだろうか。

ユズの木はこの近くに一本だけだ。この幼虫の食糧となる葉は、この小さなユズの木だけしかない。

(これじゃ、幼虫の食糧も足りないな、ユズも、あんな大勢に食べられちゃ、大変だな)

私は、帰ったら対策を講じることにして、駅に向かった。「トトロのふるさと基金」委員会の定例の集まりに参加させてもらうためだ。

そのほか、「トトロのふるさと大掃除」(雑木林に投げすてられたブミを拾って、林の中をきれいにする行事。 「トトロのふるさと基金」の幹事団体のひとつ「狭山丘陵を市民の森にする会」が、市から年二〇万円の補助を受けて行っている)や、早朝の野鳥観察会などにも参加するつもりなので、三日ほど家を留守にする。

(戻ってくるまで幼虫の「食糧」が問に合ってるかな?)と、ふっと気になった。

なにしろ、彼らの食欲ときたら実に旺盛なので、チビだからといって、あなどれないのだ。

三日後、家に戻って、まっ先にユズの木を見た。――ない。葉っぱが一枚もない。

マツチの軸のように、葉柄がツンツンと立って、丸坊主。そしてアゲハの幼虫は――これもまた一匹残らずいない。影も形もなかった。

近くの草木の葉っぱを見たが、もちろんいない。地面を探したが、虫やアリたちが始末したのだろうか、死骸も落ちていなかった。

ユズの木が、もっと大きく育って葉を茂らせていたら、三〇匹くらいの幼虫はラクラクと養ってやれたろう。

また、近くにほかのユズの木や、ミカン、カラタチなど、いろいろな木があったら、こんなに幼虫が集中しなかったろうに。

運の悪いユズと幼虫は、共倒れになってしまったのだ。

その出来事は、まるで人口が増え続ける人間たちが、限られた自然を開発しつくし、結局は狭い地球上で共倒れになるという未来を象徴するかのように感じられ、その夜、みょうに悲しかった。

――「自然と一緒にやっていく」ために、いったい私たちはどうすればいいんだろう? としきりに考えこんで。

7 緑のアンテナ top

ここに『雑木林博物館構想』と題した冊子がある。一九八六年十一月刊行。「狭山丘陵の自然と文化財を考える連絡会議」と「狭山丘陵を市民の森にする会」のメンバーが協力して編集したものだ。

狭山丘陵の保護と開発の歴史をふりかえり、将来あるべき姿を考えるためには、まず、その現状をきちんと、とらえておかねばならない。

そのための研究や調査を行い、行政や一般の人に向って問いかけ、検討してもらうための資料として作られた。

また、その資料をもとにしての「雑木林博物館構想」を提案している。

「雜木林博物館」とは、森をひとつの「博物館」としてとらえる考え方だ。

いわば「生きた博物館」――森によって人々は、自然のいとなみや、人間と自然との交流を学び、体験することができるし、また、次の世代へ、さらに次の世代へと、未来に引き継いでいける「自然と文化財を抱いた博物館」でもある――そんな考え方だ。

|

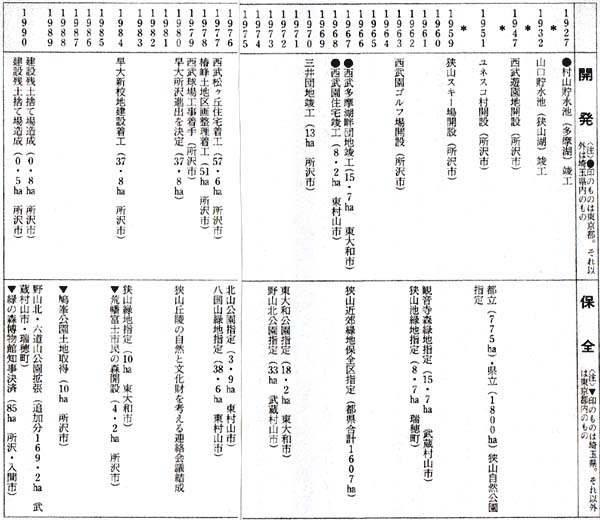

狭山丘陵の開発と保全

|

メンバーは、時間をかけて狭山丘陵を調べた。まず、全体の社会環境、歴史的な環境、自然環境などを調査した。

それから、地区ごとの状況や特性を調べた。

さらに、丘陵の特徴を、よくあらわしているような個々のポイントを丹念に調べ、「博物館」としての構想を練りあげていった。

調査は、鳥や昆虫、小動物などの生物相や樹や草の種類や分布などの植生を調べることから、先土器時代の遺跡や中世、近世の暮らしの足跡をたどり、近代の村落跡の調査まで、幅広く行われた。

そして、上図のように、貯水池造成以来の開発と保護の経緯もまとめられ、狭山丘陵の未来図を考えようとする際の示唆に富んだ資料となっている。

二〇年ほど前、「襟裳(えりも)岬」という歌が流行った。その歌詞の結びは「襟裳の春は、何もない春です」である。

当時、地域の人たちは「何もない」などと、そんなようにいかれるなんて……と大いにボヤいたという話を聞いたことがある。

そしてたしかに、近代化が大いに叫ばれていた頃の一時期、襟裳岬のようにただ自然が広がるような場所や、自然の中でも産業にあまり貢献しない雑木林や湿地は、文字通りただの「地面」、ただの「雑木」であり、「使いものにならない水たまり」のように見なされ、「何もない」と同義語であった。

産業としての植林が奨励されたし、自然保護の目も、もっぱら原生林のような、いわば稀少価値のあるものに向けられていた。

しかしいま、ようやく人々の目は、身のまわりに向けられはじめたのではないだろうか。

狭山丘陵に存在するような雑木林や、湿地などが果たす役割の大きさ――たとえば釧路湿原の存在価値など――も、徐々にではあるが調べられ、発表されている。

一九八二年、狭山丘陵は、朝日新聞が実施した「二十一世紀に残したい日本の自然一〇〇選」に選ばれた。

ついで翌八三年には、東京都が実施した「新東京百景」に、八五年には同じく朝日新聞の「埼玉の自然一〇〇選」に選ばれている。

「何もない」どころではなく、「何か素晴らしいものがたっぷりある」ところとして、見守っていこうとする姿勢のあらわれのような気がする。

狭山丘陵の周辺の人口は、いまも増加の傾向にある。

埼玉県側約四〇万、東京都側約二八万、約七〇万の人々の暮らしの波が、緑の孤島に打ち寄せている。

人の暮らしと自然の関係が、あの庭先のユズの木とアゲハの幼虫の関係と似たものになるのか、それとも、ユズの木を大きくする、あるいは数を増やす、という配慮が間に合ったら共存できたように、人間と自然の共存の方向が探れるのか――、狭山丘陵は、人と自然がつきあう方法をさぐるための、大きな、緑のアンテナだという気がしてならない。

top

****************************************

|