|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 台北

1 活気が満ちあふれる台湾の表玄関 top

台湾の首位都市である台北は、人口二六三万を数える大都市である。

町は隅々まで活気に満ちており、発展の度合いがうかがい知れる。

この町の地勢を理解するために、まずは台北駅前にそびえ立つ新光摩天楼大楼の展望台を訪れてみよう。

この場所には、かって植民地台湾における最高級ホテルとされた「台北鉄道ホテル」があった。

しかし、一九四五(昭和二〇)年の空襲で被弾し、倒壊してしまった。

現在は高層ビルとして生まれ変わっており、地上一二階までは日系の三越デパートが入っている。

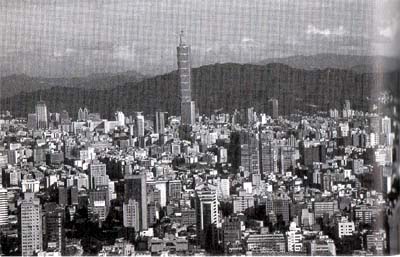

展望台は四六階にあり、台北の町並みが三六〇度楽しめる。台北は盆地に発達した都市で、四方に山陵(さんりょう)が確認できる。 |

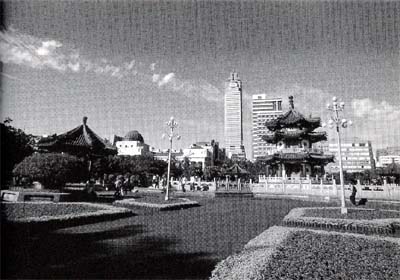

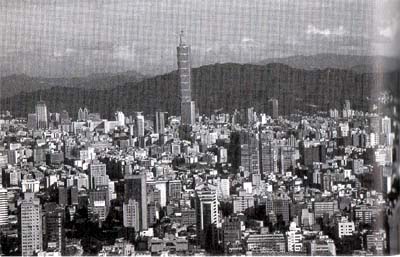

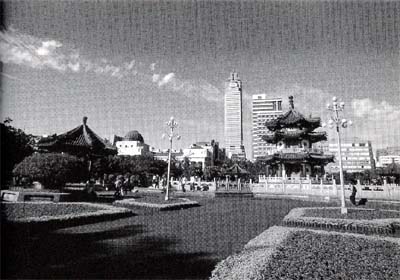

台北市鳥瞰。台北市は今や人口263万(2005年現在)

を数える大都市である。

中央に見えるのは高さ508メートルの台北金融大楼(台北101)。

|

いずれも亜熱帯特有の濃い緑に覆われ、潤いのある美しい景観が楽しめる。

また、市街地の西側を淡水(たんすい)河が流れ、南側には新店渓が流れる。

そして、北には緩やかに蛇行する基隆(きいるん)河の姿が確認できる。

2 ケタガラン族が暮らしていた盆地 top

台北盆地は、元々平埔(へいほ)族のケタガラン族が住む土地であった。

しかし、一七世紀を迎え、台湾南部に居を構えていた漢人住民が土地を求めて北上してきた。

当然ながら、幾多の軋轢が生じ、先住の人々は山地へ追いやられるか、混血を経て漢人文化に吸収されていくかという道を歩んでいった。

清国統治時代に入ると、中国大陸との交易が盛んになった。

淡水河は水量が安定しており、台湾北部と中国大陸との交易はすべて淡水河を経由して行われた。

当時、台北の中心は艋舺(ヴァンカ、後に萬華となる)で、上流地域との交易も含め、船舶の出入りがとても盛んだったという。 |

蕃界碑。台北市北郊の石牌駅には、清国統治時代に

漢人系住民とケタガラン族の居住地の境界を意図して

建てられた石碑が移設保存されている。

|

この交易が台北の発展を促したのは言うまでもない。中国大陸南部の諸文化かここから積極的に取り込まれた。

一八二〇年代には、台湾における主要三都市の興隆ぶりを喩え、「一府、二鹿、三艋」と称せられた。これは台湾府の置かれていた「府」(台南)と中部の「鹿」(鹿港=ろっこう)、そして、台北を意味する「艋」(艋舺)を示している。

台北盆地には福建省泉州を出身地とする人々が最初にやってきた。

その後、同じく福建省の漳州(しょうしゅう)を出身地とする人々が移入し、両者は激しい縄張り争いを始める。

これは「分類械闘(かいとう)」と呼ばれ、この時代特有の勢力争いである。

分類械闘は異なる族群意識をもった集団の抗争で、生残りをかけ、細分化した複数の勢力が激しい闘いを繰広げた。

台北盆地は広大で、開墾地としての魅力が大きかったため、こういった勢力争いが絶えなかった。

一八五三年に起きた戦闘では、泉州の同安県出身者の勢力が決定的な敗北を喫し、同勢力は萬華地区の北側に広がる原野へと移っていった。

これが後述する大稲埕(だいとうてい)地区の起源となるが、皮肉にも、清国統治時代後期には、土砂の堆積によって鰛舸の港湾機能が低下し、商勢が衰えた。

そして、繁栄は新興の大稲埕地区に移っていくこととなった。

3 台湾の首位都市へ top

一八九五(明治二八)年、日清戦争の結果、台湾は日本の統治下に入った。

台湾総督府は、まず日本人が住むための土地を確保した。 当時、台北は四方を城壁に囲まれ、その内側を日本人は「城内」と呼んだ。

総督府は清国にならい、この城内地区に各種行政機関を置く。

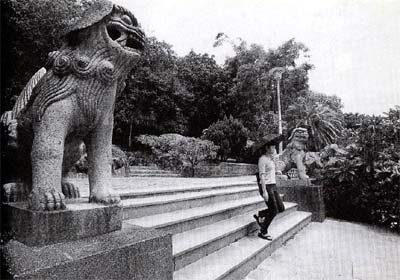

次に城壁を撤去し、その用材で上下水道の整備を進めた。併せて水害対策として淡水河に護岸壁を造営した。

なお、後に台北最大の繁華街となる西門町は、早くもこの時期に埋立て工事が計画されている。

一九一〇(明治四三)年八月、未曾有の規模の台風が台北盆地を襲った。 |

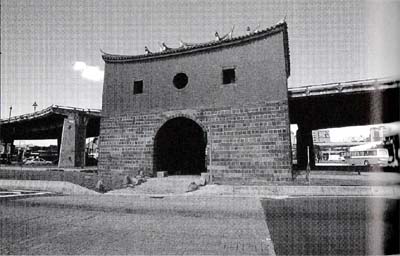

北門。清国統治時代、台北は城壁に囲まれていた。

北門は現在、唯一往時の姿を留める城楼である。

|

この時、在来家屋の大半が倒壊するという事態となったが、総督府はこれを機に大がかりな都市計画を実行に移す。

城内は政都として関係省庁と官舎が集まり、日本人居住区の様相を呈していった。

後に商業エリアとして成長するようになるまで、ここに台湾人が居住することは、ほとんどなかったという。

一九二〇(方正九)年には市制が施行される。

この頃には都市としてのインフラがほぼ整っていたと言われる。

その後、一九二二年には、市内の町名がすべて日本式のものに変えられた(この時には全六四町が置かれている)。

なお、この時点で、清国統治時代の地名は一掃されている。

4 日本統治時代の台北 top

日本統治時代の台北は、大きく三つのエリアに分かれていた。

現在でもこの三区域はそれぞれ独自の雰囲気を保っている。順にその姿を紹介してみよう。

まず、城内地区は植民地行政の中枢となっていたエリアである。

日本人が多く住み、各種機関はもちろん、公園や病院、博物館などもあった。

この圏内は、植民地台湾のショーウィンドウとも言える位置づけであった。

町並みは計画的に整備され、建物の多くは西洋風のたたずまいを誇っていた。

そして、大正期からは鉄筋コンクリート造りの建築物が増えていった。

城内地区を縦横に貫くのはアスファルトの道路で、これが碁盤の目状に走っていた。

また、四方を囲むように「三線道路」と呼ばれた道路があった。

これは清国時代の城壁の跡に設けられた大型道路で、当時、日本国内でもこれほどの広い道路は少なかったという。

三線道路には街路樹のほか、歩道も設けられ、ところどころに円形か半円形の小公園が配されていた。

その雰囲気は「東洋のパリ」と称されるほどだったという。

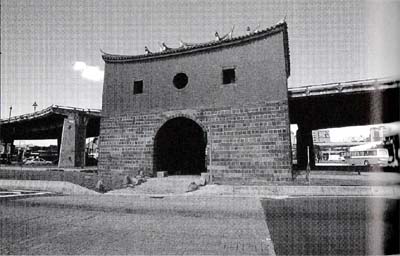

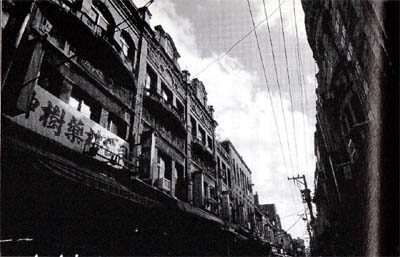

大稲埕(だいとうてい)は台北駅の北側一帯のエリアである。 ここには漢人住民が多く住み、エリア全体が商業・貿易と強く結びついているのが特色だった。

特に米や茶葉などの耿引か盛んに行われていた。家屋は倉庫を兼ねていることが多く、どこも奥行きがかなりある。

正面はバロック風の装飾が施された看板建築となっており、異国情緒を漂わせていた。

これらの家屋は現在も迪化街などに残っているので、建築散策が楽しめる。

萬華(まんか)は台北発祥の地とされる最古の市街地である。 淡水河を利用した交易で、かっては相当な繁栄をみたと言われている。

しかし、土砂の堆積で水運が衰退すると、その地位は大稲埕に移り、栄華は終りを告げた。 |

迪化街の家並み。台湾では大正時代から流行したという

バロック風の商店建築群。建築巡りも楽しみのーつだ。

|

そして、大正時代に入った頃から、萬華の北辺にあたる西門町が日本人街として開発されるようになる。

この西門町は旧市街である萬華と城内との接部でもあり、後には台北で最も賑やかなエリアとなっていった。

現在、萬華は下町情緒に満ちた独特の雰囲気をまとっている。

観光スポットとなるのは、台北最古の古刹である龍山寺と華西街観光夜市くらいのものだが、萬華ならではの喧噪と雑多な雰囲気を愛する人は少なくない。

少し時間に余裕を持って、そぞろ歩きを楽しみたいところである。

台北最大の繁華街であった西門町についても触れておこう。

植民地統治下の台湾において、日本人は自らを「内地人」と称し、漢人系住民を「本島人」と呼んで区別した。

その内地人が最も多く住んでいたのがここだった。

「西門」という地名が示すように、ここには清国時代に設けられた城門があった。

かって、この門外は葦が生い茂る湿地だったという。当時、湿地と言えば、疫病が蔓延する土地を意味していた。

人々はこの地を忌み嫌い、身寄りのない死体が遺棄される場所にもなっていたという。

そのため、総督府が最初に手がけたことは埋立てと上下水道の整備、つまり、衛生事情の改善であった。

その後、衛生状態が安定すると、一帯は順調に発展し、昭和時代を迎える頃には台北を代表する繁華街となっていた。

5 東南に伸びていった町並み top

大正時代に入る頃からは、台北の市街地は東南の方向に発達していった。

当時、富田町と言われていた辺りに台北帝国大学(現・国立台湾大学)が設けられ、台北高等学校(現・国立師範大学)、第二師範学校(現・台北師範学院)などが相次いで設置された。

こういった場所には教職員を対象とした宿舎群が設けられるので、自ずと日本人の比率が高まっていった。

第二次大戦に敗れ、日本人が引き揚げると、こういった宿舎には外省人が入り込んで、主(あるじ)となった。

個性的なレストランが集まる永康街などはこのようにして誕生した外省人居住区で、中国大陸各地の料理店が多いことが特色とされる。

また、青田街や温州街付近には、かって台北帝大や台北高校の教職員宿舎だった木造家屋が今も残り、独特の雰囲気を醸し出している。

台北はその後、さらに東へ向かって発展していった。

一九三二(昭和七)年三月、台北市は大台北市区計画を発表している。

これは将来の人口を六〇万人と想定したもので、日本本土でも見られない居住環境を実現させようとしたものである。

これは戦争によって中断を強いられたが、計画そのものは戦後にも受継がれていった。

つまり、現在の台北の原型はこの時に生まれたのである。

なお、一九四〇(昭和一五)年二月一五日には、台北市の人口は三四万を突破、日本で一一番目の人口を誇る都市となっていた。

台北の東部は基隆(きいるん)と高雄(たかお)を結ぶ「縦貫道路」に沿って町が開けていた。

この縦貫道路は現在の忠孝東路−八徳路−南港路であるが、その沿線は昭和時代を迎えるまでは空き地ばかりが目立っていたという。

しかし、松山地区に総督府鉄道部の工場が設けられたほか、現在は国内線用となっている松山空港も設けられ、さらに、大型兵厰(へいしょう)や紡績工場、煉瓦工場なども建ち始めた。

当時、台北は日本が南方進出を果たすための拠点と位置づけられていたのである。

しかし、戦況の悪化ですべての計画は頓挫し、敗戦を迎えることとなった。

第二次大戦後の台北は、日本統治時代に築かれた基盤の上に発展していった。

そして、一九七〇年代からは都市圈が四方ヘー気に拡大していく。

中でも大きく発達をみたのは、忠孝東路に沿った「東区」(トンチュイ)と呼ばれる辺りである。

ただし、現在の仁愛路や信義路、敦化南路などの幹線道路はすでに日本統治時代の都市計画に含まれていたことにも注目しておきたい。

特に仁愛路は街路樹に大王椰子が植えられ、今や台北で最も美しい街路とされている。

また、台北南郊の新店市や台北市文山区は、終戦後、軍人を中心とした外省人居住区として独自の町並みが形成されていった。

6 総統府――台湾に君臨した統治の中枢

top

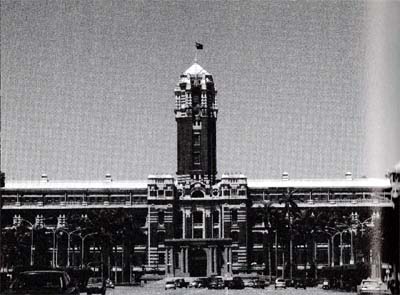

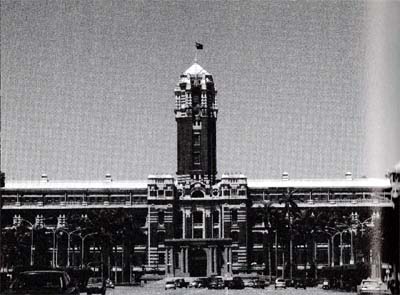

台湾総督府は内外に権威を誇示した官庁建築である。赤煉瓦の壁面に花崗岩の白石を帯状に配した姿が美しい。

竣工は一九一九(大正八)年三月。西洋古典様式を踏襲し、威厳が強調されている。

そこには、統治者としての風格を誇示することはもちろん、欧米列強に対して日本の存在を示し、自らの力量を見せつけるという意味が込められていた。

建物のデザインは、公募という形でプランが募られた。

一九〇七(明治四〇)年に台湾総督府土木局が作品を選定している。

選定委員には伊東忠太や辰野金吾といった当時の建築界の重鎮が名を連ねていた。

なお、この公募は日本において実施された最初の公式のコンペであったとも言われている。 |

総統府(旧台湾総督府)は1919 (大正8)年に竣工した建物である。

現在は国家古蹟となっており参観が可能。

館内には台湾の郷土文化についての資料展示がある。

|

審査の結果、西洋の古典主義建築を愛した建築家・長野宇平治の作品が選ばれた。

図面は森山松之助によって手が加えられ、完成する。

この時、威厳をより強調してほしいという総督府からの希望が反映され、当初は六階程度だった中央塔が九階相当となり、高さも六〇メートルとされた。

敷地が決定すると、すぐに測量が始められた。起工式は一九二一(明治四五)年六月一日に挙行されている。

この庁舎は「永遠」に使用されることが前提とされていた。

台湾は地震が多い土地なので、地耐力調査はとりわけ念入りに行われたという。

建物の基礎部分を仕上げるのにも、一年の歳月を費やすという徹底ぶりであった。

建物が完成したのは第七代総督・明石元二郎の時代だった。着工からすでに八年の歳月が過ぎていた。

庁舎内には一五二の部屋が設けられ、総督官房室のほか、内務局、文教局、財務局、殖産局、警務局などの部署があった。

舎内で勤務する職員は一五〇〇名に達していた。

完成当初は「無駄に大きすぎる」という批判も受けたというが、支配者としての威厳を保つには、やはり、こういった建物が必要だったのだろう。

7 残された総督府庁舎 top

しかし、この権力の象徴も、戦禍だけは免れることはできなかった。

連合国側から見れば、この建物を倒壊させるのは、統治機能を低下させられるばかりでなく、支配者、被支配者の双方に動揺を与えることができる。

攻撃の対象となったのは、当然の成り行きであった。

一九四四(昭和一九)年一〇月の空襲では中央塔が瓦解した。そして、翌年五月三一日の台北大空襲の際にも被弾し、この時は燃え上った炎が三日間も収まらなかったという。

この時、舎内の人々は地下室へ避難したが、瓦礫で階段が埋まり、生埋めになるという悲劇も起こっている。

この空襲では、家屋面積の八三%にあたる箇所が被害を受けたという。

それでも、これらの攻撃は徹底的ではなかったとも言われている。

これは、アメリカ側がこの建物の価値を考慮したという説のほかに、台湾が日本の支配から離れた後のことを考え、蒋介石が米軍に徹底的な破壊をしないように申し入れたという風聞も存在している。

確かに、この時点で日本が形勢を逆転させる可能性はほとんどなく、連合国側の勝利は確実視されていた。

後者の説についても、信憑性の高い証言が存在しており、興味が尽きないところである。 戦争が終結すると、台湾総督府は中華民国によって台湾省行政長官公署と改称された。

その後、国民党が共産党との内戦に敗れ、台湾へ逃げのびてくると、台北は中華民国の臨時首都となり、この建物も中華民国総統府として使用されるようになった。

つまり、戦前と同様、外来の統治者が台湾を支配する行政庁舎となったのである。

その後、一般民衆には長らく閉ざされていたこの建物も、民主化の進行で大きな変化を迎えることとなった。

一九九六年に初めての一般公開が実現し、現在は平日の午前中と年間六回の特別開放日に参観が可能となっている(特別行事の際と警戒時は例外となる)。

もちろん、外国人旅行者もパスポートを持参すれば参観することができる。

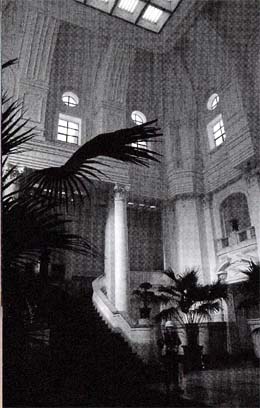

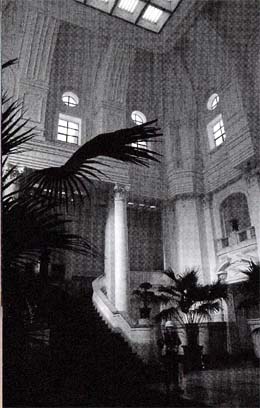

参観スペースとなるのは、一階と二階の一部。ここには台湾の歩んできた道のりが理解できる常設展示のほか、地方事情や伝統芸能を紹介する企画展示がある。

特別開放日には二階の大ホールや総統の執務室も参観できる。

日本語教育世代の老人によるボランティア解説員も常駐しているので、ゆっくりと時間をかけて回ってみたい。

「総統の執務室が公開されることなど、考えることもできなかった」と、ある老人は感慨深げに語っていた。

館内には記念品を販売する売店があるほか、庁内郵便局には風景印という絵柄入りの消印もあるので、参観の記念に葉書でも出してみてはいかがだろうか。 |

旧台湾総督府正面の大ホール。 旧台湾総督府正面の大ホール。

採光と風通しに細心の配慮がなされた

建築物であった。

|

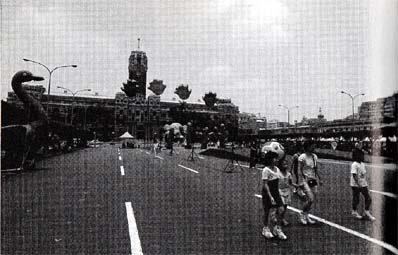

8 凱達格蘭(ケタガラン)大道――失われた平埔族と新しい「台湾人」

top

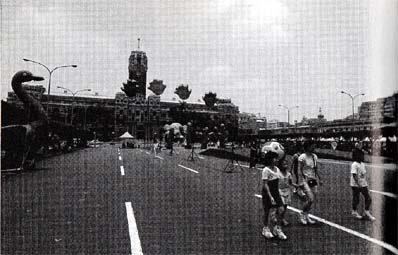

凱達格蘭大道。長らく厳しい管制が敷かれていた

総統府周辺だが、民主化の進行に伴って一変した。

現在はイベント会場として使用されることも多い。 |

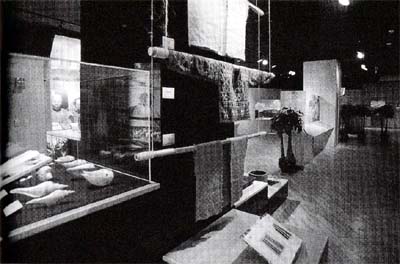

北投にオープンした凱達格蘭(ケタガラン)文化館。

「本土化」の流れを受けて、先住民文化は

蔑視から尊重へと変りつつある。 |

総統府正面の道路は凱達格蘭大道と呼ばれている。「ケタガラン」とは、かって台北盆地に住んでいた人々のことで、平埔族の一部族である。凱達格蘭はその中国語表記である。

ケタガラン族という部族の名は、つい数年前までは台湾の人々であっても耳慣れないものがあったという。

しかし、この部族の存在は、台湾が多くの族群によって構成された共同体であること、そして中国文化とは別個の土着文化が台湾には存在していたことを物語っている。

そのため、台湾の文化的独自性を重視する動きの中ではきわめて重要な意味合いを含んでくる。

かって、この道路は介寿路と呼ばれていた。「介寿」とは蒋介石の長寿を祈願した言葉で、国民党の独裁時代に付けられた名称である。

それが一九九六年三月二一日、当時の台北市長であった陳水扁によって「凱達格蘭大道」と改められた。

これは「特定の権力者の名が付されるのは民主国家として好ましくない」という理由からであった。

当然ながら、この改名については国民党支持者からの猛反発があった。

終戦後、台湾の統治者として君臨してきた国民党は、今も政界や経済界に根強い影響力を持っている。

その国民党が擁してきた指導者の名を外すというのだから、これを認めることはできない。

また、「凱達格蘭」という言葉の意味を知らない市民も少なくはなかった。

台北盆地の先住民であるとはいえ、漢人文化に併呑され、一世紀以上も前に文化的独自性を失った人々である。

居住地も台北や基隆といった北部一帯に限られ、中南部の住民はこの単語を耳にする機会すらないという現実もあった。

では、ケタガラン族はどんな人々だったのだろうか。

彼らはマレー・ポリネシア系の南方アジア人種で、血統的には他の先住民各部族と同系である。

一八九七(明治三〇)年に台湾を訪れた人類学者・伊能嘉矩(かのり)は、当時わずかに確認できたケタガラン族の生活文化に関する貴重な記録を残している。

それによれば、ケタガラン族は狩猟と採集を糧としていたが、農耕も行っていたという。

これについては、鄭氏政権時代に屯田兵としてやってきた将兵たちが、陸稲や豆類を栽培する彼らの農耕技術の高さに驚いたという言い伝えも記されている。

黒潮に乗って南方から渡ってきたとされる彼らが、最初に上陸したのは台湾の東北端に位置する三貂(ちょう)角(日本時代は「さんしょうかく」と呼んでいた)付近だったと言われている。

元々彼らは「サナサイ」という土地に住んでおり、そこから筏に乗って台湾島へやってきたという。

その後、人口が増えたため、野草の茎を折って、長い方を取った者が平地に住み、短い方を取った者が山地へ入ったという伝説が残っている。

余談だが、このサナサイという土地は海岸アミ族の伝説にも登場し、現在の緑島を示していると言われている。

また、クヴァラン族もサナサイを自らの発祥の地であるとしている。

彼らは小さな集落を作って募らしていた。その居住地は台北盆地をはじめとした平地に限定されていたが、「鶏籠(ケーラン、現基隆)」や「北投」(バッタウ)、「艋舺(ヴァンカ、現萬華)」などの地名はいずれもケタガラン族の言葉に由来している。

ケタガラン族の生活が大きな変化を迎えるのは一六世紀以降である。

中国大陸から渡ってきた漢人住民が増え、土地を求めて北上してきたのである。

そして、その多くが男性であったことから、ケタガラン族女性との通婚が始まった。

これによって、ケタガラン族の暮らしに漢人文化が入り込んでくる。

ここで注目したいのは、ケタガラン族が母系社会だったことである。

特に結婚の風習が独特だった。彼らは娘が年頃を迎えると小屋を与える習慣があったという。

そして、祭事の時など、女は気に入っだ相手にめぐり逢うと、男の牛を引いて自分の小屋へ迎え入れたのだという。

これが求婚となる。現在、ホーロー語では、妻のことを「牽手」(カンチュー)と表現するが、この言葉はケタガラン族をはじめとした平埔族の風習に起因している。

平埔(へいほ)族が漢人文化に吸収されていったのは事実だが、同時に、漢人住民も平埔族文化を受入れて変容したことをこの言葉は示している。

9 多くの「台湾人」は混血を経ている top

現在、本省人と呼ばれるホーロー人と客家人は台湾の人口の大半を占めている。

これに対し、先住民と呼ばれる人々が占めるのはわずかに二%あまりである。

そして、多数派である本省人は、これまで自らが「漢人(漢民族)」であることを疑わなかった。

これは清国統治時代以来の伝統に加え、終戦後の国民党政府による教育の影響が強い。

しかし、最近はこれに異論を唱える声も高まっている。

台湾に住む漢人系住民(外省人を除く)の大半が平埔族との混血を経ていることは科学的にも確かめられている。

二〇〇一年には馬償記念病院の林嫣利医師によって、台湾の漢人系住民と先住民、そして中国大陸の漢人における「HLA(ヒト白血球型抗原)」の分析の結果、台湾の漢人系住民の遺伝子は台湾の先住民に近く、かつ、古代越族(華南地方にいた民族で現在は漢人に同化したとされる)の流れを汲んでいることが指摘された。

さらに、医学界からも、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)やビタミンD欠乏症、高尿酸血症、脳血管疾患に罹りやすいことが台湾の先住民と漢人系住民の共通点として挙げられ、これも話題となった。

さらに、人類学の観点からも、台湾の漢人系住民と平埔族の体質に類似点が多いという指摘がある。

つまり、多くの台湾人は元々北方の漢人とは縁遠く、しかも平埔族との混血を経て、南方漢人とも異なった一種族になっていたのだ。

しかし、こういった事実は、「台湾は中国(中華民国)である」という国民党政府の前提を根底から覆してしまう。

つまり、台湾の漢人住民が人種として中国人と異なるのであれば、国民党が台湾で大陸奪還を訴え、祖国の統一を果たすという名分は失われてしまう。

そのため、国民党政権時代、こういった意見は徹底的に弾圧された。

台湾でこういった議論ができるようになったのは、言論の自由が認められるようになった一九九〇年代に入ってからである。

もちろん、国民党系メディアや外省人勢力は、今でもこういった主張に耳をかそうとはしない。

また、中国側にしても、「中国人が移民していったのだから台湾は中国の一部である」という主張を否定されてしまうので、こういった学説を黙殺している。

それでも、台湾でこういった認識が浸透しつつあるのは確かだ。

また、政策的にも、「台湾意識の高揚」のキーワードの下、積極的にこういった知識を定着させていこうという動きは強い。

今後も「台湾人とは何か」という命題について、探究が続けられていくことだろう。

10 中正紀念堂――蒋介石の記念堂と台湾社会の現実

top

広々とした空間とその奥にたたずむ大型建築物。中正紀念堂(台湾では「記念」は「紀念」と表記される)は青い屋根と白い壁が印象的な建物である。

「中正」とは、正門にも記された「大中至正」に由来する蒋介石の本名である。

ここは一九七五年に死去した蒋介石の「偉業」をたたえるという名目で造営され、一九八〇年から一般公開されている。

日本統治時代の地図を見ると、この辺りは旭町と呼ばれていた。現在、中正紀念堂の敷地となっているのは日本統治時代の軍用地で、かっては山砲隊と歩兵第一聯隊が使用していた。

終戦後、国民党に接収されて党の所有地となり、その場所に中正紀念堂が建てられたのである。

ここで、台湾における孫文と蒋介石の存在について触れておこう。 |

中正紀念堂。堂内は蒋介石にまつわる常設展示空間となっている。

本堂は高さ70メートルという大型建築である。

|

まず、孫文は中華民国の「国父」として神格化された人物である。

しかし、孫文の生涯は台湾との接点が多かったわけではない。

そのため、台湾の人々が孫文に対して抱くイメージも、国父として崇めることを強要されたのは事実だが、印象としては、実際の関わりがない分、ある程度の距離感があるように感じられる。

実際、孫文(台湾では孫中山と呼ばれることが多い)の名を知らない台湾人はいないが、その人物像や生涯について、深い知識を持つ人も多くはない。

一方、蒋介石については、戒厳令の時代を知る世代であれば、無縁でいることはできなかった。

恐怖政治を敷いて、人々を抑圧してきたからである。一つの例として、日本語世代と呼ばれる戦前生まれの老人がよく口にするジョークを紹介しよう。

第二次大戦後に台湾が歩んだ道のりを考えると、なんとも感慨深いものがある。

「アメリカは日本に原爆を二つ落とした。でもそれだけだった。台湾には蒋介石を一つ落とした。

その後、半世紀にわたって台湾人は苦しめられてきた」

この言葉に隠された嘆きがいかなるものか。台湾の戦後史を知る上では、避けて通れない命題である。

事実、台湾の人々が蒋介石を見る目というものは、公言するか否かは別として、かなり厳しいものがあると言ってよい。

もちろん、外省人一世や統一派、そして、国民党政府と密接な関係を築いてきた人々は、今もなお中華民国という「国体」を支持し、蒋介石・蒋経国親子を厚く信望している。 しかし、多くの台湾人にとっては、抑圧と苦渋の時代を生み出した人物として蒋介石が存在している。

戒厳令下、粛清と弾圧を繰り返し、独善的な偏向教育を押しつけてきた影響は、容易に拭い去れるものではない。

台湾住民が抱く蒋介石についての印象は極めて複雑なのである。

11 「中国人」であり続ける外省人 top

国父紀念館。

中華民国の建国の父とされる孫文を記念した大型ホール。

敷地は外省人勢力が集会を開く場としてよく利用される。 |

国号を「中華民国」から「台湾」と改めることを要求した正名運動。

15万人以上の人々が集まった。

デモ行進の出発地は、皮肉にも中正紀念堂であった。 |

蒋介石率いる国民党政府は、共産党との戦いに敗れ、政府機能のすべてを台湾に移してきた。

一九七一年、中華人民共和国政府が国連での議席を獲得し、国際社会において中国の代表政府となった後も、中華民国は台湾に亡命した状態でその体制を維持してきた。

そのため蒋介石に限らず外省人一世の意識はあくまでも「中国人」であり、台湾という土地に対しての思い入れは少ない。

そして、中国大陸へ戻る夢を捨てていない。

しかし、年を経るごとに、国民党が標榜してきた「大陸反攻」は現実性を失っていく。

そのため、教育によって国家に忠実な人材を育て上げることが必要となった。

つまり、台湾の人々に「中国(=中華民国)」意識を植え付け、政府の主張に見合った国民を仕立て上げる。

そして、外国人に対しても、「中華民国」という実体を視覚的にアピールしなければならなかった。

中正紀念堂は、そういった思惑が結実した現場だったのだ。

現在、中正紀念堂を取り囲む環境は大きく変化している。

民主化が進んだ現在の台湾社会では、独裁者と党への忠誠を示したこの空間は、どうしても浮いた存在となってしまう。

中には、中正紀念堂は中華民国の愛国主義者、そして、外省人一世の精神的支柱に過ぎないという声も出てきている。

ここ数年、中正紀念堂は市内最大の公共スペースであることを理由に、各種イベントで使用されることが多くなっている。

その中には、国民党政府がこれまで弾圧を加えてきた台湾独立派・建国派の集会まで含まれている。

二〇〇三年九月に世界的な注目を集めた「台湾正名運動デモ」もここが起点となった(「正名」とは国号を正しく「台湾」とすること)。

そして、一個人を記念する巨大な建築物があるのはおかしいという理由から、ここを「総統紀念堂」や「台湾民主紀念堂」といった名に改めようという意見も出された。

蒋介石を記念して設けられたこの空間は、今、根底から揺れ動いている。

旅行ガイドでは定番の観光スポットとして紹介される中正紀念堂だが、変りゆく台湾の社会で、その存在は微妙な位置に置かれている。

12 中山堂――日本統治時代終焉の地

top

一八九五年から一九四五年までの半世紀に及んだ植民地統治は、日本の敗戦という形で幕を閉じた。

受降典礼(降伏受理式典)は台北公会堂で挙行され、その結果、日本は台湾を公式に放棄し、その管理が中華民国に委ねられることとなった。

台北公会堂は終戦まで、台北市内最大の公共建築物であった。現在は孫文にちなんで「中山堂」と呼ばれている。

地上四階建ての大型建築で、竣工は一九三六(昭和一一)年。 戦況が極度に悪化するまでは、毎日のように演劇や舞台の公演が催されていたという。

この場所には、清国統治時代の地方行政府である布政使司衛門(がもん)があった。 |

中山堂(旧台北公会堂)。

1945年10月25日、台湾地区の降伏式典がここで行われた。

|

公会堂はその跡地に造営された。そして、布政使司衛門のすぐ隣りには巡撫(じゅんぷ)衛門(現・警察局)があった。

こちらは台湾の割譲に反対して建国された「台湾民主国」がその拠点としたところである。

台湾民主国はわずか四ヵ月あまりで崩壊したが、台湾に住む人々が初めて「建国」を試みたもので、常に外来政権に統治されてきた台湾では大きな意味を含んでいる。

一九四五年一〇月二五日に挙行された台湾地区降伏式典で、日本は台湾の領有権を放棄した。

下関条約によって割譲されて以来、日本の新領土として扱われてきた台湾は、この瞬間をもって植民地支配から解き放たれた。

日本が放棄した台湾は一時的に中革民国に移管されることになったが、国民党政府はこれを「返還」という認識で自らの体制下に収めてしまった。

そして、国共内戦で敗れて中国大陸を追われた後、国家全体を台湾に移し、その後半世紀以上にわたってここに居座ることとなったのである。

式典そのものは非常に簡素なものであったと言われている。

式典が執り行われた部屋は光復楼(こうふくろう)と名を変えて残っている。

国民党政権時代、日本統治時代のことは「日據(にっきょ)時代=日本による占拠(據)を受けた時代」と呼ばれていた。

しかし、現在は歴史を客観視し、中立的な立場から直視しようとする動きがあり、「日治時代=日本が統治者だった時代」、もしくは「日治時期」という表現が使用されるようになっている。

なお、「光復」という言葉は、日據時代に奪われていた光を取り戻したこと、つまり、台湾が中華民国に「復帰」したことを意味している。

日本統治時代の末期、皇民化運動という同化政策が強力に推進されたが、現実には、宗主国民である日本人と植民地民である台湾の人々の間には、様々な「区別」が存在していた。

そして、「日本人であって日本人ではない」という特殊な状況は、人々に「台湾人」というアイデンティティを形成させた。

もちろん、皇民化運動による日本人化も浸透していた時期なので、人々は「帰属国家の敗北」という現実に少なからず混乱したようである。

しかし、多くの人々は新しい未来に大きな期待を抱いていた。

この時点では、国民党と外省人支配による受難の日々が忍び寄っていることなど、知るよしもなかったのである。

13 二二八紀念館――台湾の戦後史を知る展示空間

top

|

二二八紀念館。全土に決起を呼びかけたラジオ放送局は

現在、二二八紀念館となっている。

台湾の歴史を知る上で欠かすことができない場所である。

台北駅の南側にある二二八和平公園。ここは亜熱帯性の樹木が繁茂する都市公園で、小鳥のさえずりが響き、木々の間をリスが駆けめぐる。

その雰囲気はまさに都会の中のオアシスである。

この園内に日本統治時代のラジオ放送局が残っている。 |

放送台。二二八公園内には今も

日本統治時代に建てられた放送台が残る。

似たデザインの放送台は台中公園にもある。

|

建物は終戦後の台湾を襲った最大の悲劇とされる二二八事件の舞台である(事件については後に述べる)。

現在はラジオ放送局としての使命は終えており、二二八事件とその後の白色テロの時代についての展示を行うスペースとなっている。

この建物はスペイン風コロニアル様式と呼ばれるスタイルで、大きなバルコニーが特色とされる。

明るい雰囲気を感じさせる造りで、屋根や庇(ひさし)の部分には瑠璃瓦が配され、東洋的なセンスが加味されている。

公園内に設けられたことで、壁面も樹木との調和を意識したクリーム色となっていた。

これは公園としての景観を損なわないようにという配慮から選ばれた色であったという。

ここは終戦まで、台湾におけるラジオ放送の拠点であった。

当時、ラジオは重要な広報手段であった。放送内容が総督府のコントロール下にあったのは言うまでもないが、公的な情報を伝達する手段としてラジオは非常に重視されていた。

終戦後はラジオ放送のシステムも国民党政府に接収されたが、その役割に変化はなかった。

日本だけでなく、国民党政府にとってもラジオは統治に不可欠な存在だったのである。

一九四七年に勃発した二二八事件の際には、ラジオはさらに大きな意味をもつこととなった。

国民党政府の横暴に立ち上がった人々は、是正を求め、ここからラジオを用いて全土に決起をうながしたのである。

しかし、皮肉なことに、事件が鎮圧され、終結に向かうと、今度は政府側の制令を伝える手段となり、事件の処理状況を報告することに利用された。

一九七二年にはラジオ放送局の新社屋が完成し、この建物は放送局としては用済みとなった。

しかし、二二八事件から半世紀が過ぎた一九九七年二月二八日、台湾の戦後史を紹介する展示スペースとして再オープンし、現在にいたっている。

14 台湾における「終戦」 top

日本がポツダム宣言を受諾し、第二次世界大戦が終結すると、すべての支配地域は連合国の管理下に置かれた。

台湾も、日本が主権を放棄したことで連合国の一員だった中華民国の管理下に入ることとなった。

この時、民衆は歓迎の爆竹を鳴らし、旗を振って迎えたという。

戦時体制から解かれ、異民族支配のあらゆる制限から解き放たれたのである。

人種的に同じ血を引いていると考えられていた漢人国家への期待は大きかった。

しかし、日本軍を打ち破ったという「祖国」の軍隊は、銃のかわりに鍋と釜をさげ、薄汚れた服を身にまとい、草履(ぞうり)を履いた兵土たちであった。

特に基隆に上陸した接収部隊の様子は、敗残兵そのものだったという。

そればかりではなく、彼らが上陸すると共に、強盗事件や婦女暴行が頻発した。

支配者然とした態度で傲慢に振る舞うだけでなく、商店では代金を払わずに品物を持ち去ることが多かった。

また、台湾の物資が中国大陸へ大量に流されたため、物不足も急速に進んだ。

物価は天井知らずとなって、台湾の経済はたちまち崩壊した。

半年も経たないうちに米不足となり、砂糖や野菜なども不足するようになった。

こういった状況に対し、国民党政府は紙幣の増刷で対応した。

また、紙幣の印刷が間に合わなくなると、各銀行が小切手を乱発したので、経済状況はますます悪化した。

さらに外省人を優先する雇用を行ったため、台湾人の就労機会は皆無に近くなった。

失業者は急増し、一説には、この時期に約三〇万人の失業者が巷に溢れたと言われている。

当時の世相を風刺した言葉として、「犬が去って豚が来た」というものがある。

犬とは日本人を示し、豚は中国人を意味している。

つまり、うるさく吠えても番犬としては役に立った「犬」は台湾を去ったが、その後にやってきた「豚」は、現在あるものを食い散らかすだけでしかも貪欲、さらに不潔だという意味である。

結局、祖国を名乗って台湾へやってきた中華民国は、新たな支配者に過ぎなかった。

信頼は消え去り、失望感は激しい不満へと変っていった。

特に市民と直接の接点をもった末端の役人や下級兵士たちの振る舞いは横暴を極めたため、反感を買ったという。

15 二二八事件――発端とその後 top

一九四七年二月二七日の夕暮れに事件は起った。舞台となったのは台北市の大稲埕(だいとうてい)。

ここは日本統治時代から台湾人街を形成してきたエリアで、台北を代表する商業地区でもあった。

事件の発端は些細なことであった。パトロール中の密輸取締官が闇タバコを売っていた林江邁という中年女性から物品を押収した。

この取締官は闇タバコのみならず、売上金まで奪おうとしたので、それだけは返してくれるよう、彼女は哀願したという。

しかし、相手は外省人なので言葉が通じない。女性は一切を押収されたばかりか、銃床で頭部を殴られた。

当時、国民党政府は総督府が作り上げた施設とシステムを受け継ぎ、財源は十分に確保できていたが、汚職や密輸が蔓延していたため、タバコは十分に流通していなかった。 |

事件の舞台となった二二八公園。 事件の舞台となった二二八公園。

かっては台北新公園と呼ばれていた。

|

闇タバコの摘発隊も、ゆすりやたかりといったやり方で市民に接し、汚職を体現していた。

政府は外省籍の元締めを放置し、末端にいる本省籍の小売人ばかりを摘発していたのである。

通行人たちは日頃の不満もあって、取締官を囲んで抗議したという。

この時、取締官の一人が逃げながら発砲、それが傍観していた市民に命中し、この青年が即死する。

激高した人々は警察局と憲兵隊を包囲し、逃げ込んだ取締官の引き渡しを要求したが、拒否される。

翌二八日になって、群衆は日本統治時代の専売局へ抗議に向かった。

午後には、日本統治時代の台北市役所であった長官公署(現行政院)前の広場に集まり、抗議のデモを行なった。

ところが、長官公署の屋上から憲兵が群衆を掃射した。たちまち数十人の死傷者が出る惨事となった。

これによって抗議運動は台北市全体へ広がる。商店は軒並み閉店し、工場も操業を停止。学生を含め、多くの市民が抗議の輪に加わった。

中華民国軍は銃器こそ持っているが、士気の高くない軍隊だったので、瞬く間に官庁施設や警察署、憲兵隊本部などが民衆の手に落ちた。

そして、台北新公園(現二二八公園)内のラジオ放送局を占拠し、台湾全土に事件の発生を知らせた。三月一日には事件が台湾全土に波及する。

都市部ばかりでなく、地方においても騒動が起こり、憤激した市民が官庁や警察署を襲撃した。

終戦から一年半あまりの間に鬱積した不満が、ここに爆発したのである。

それに対し、行政長官であった陳儀は台湾側の代表である事件処理委員会と交渉し、その主張と要求を受け容れるかのように装って時間を稼いだ。

一方で、党中央部に増援部隊の派遣を要請した。

そして八日、憲兵第四団一一〇〇〇名と、陸軍第二一師団一万一〇〇〇名の増援部隊が基隆港と高雄港に上陸する。

この報告を受けて、陳儀の態度は一変した。事件処理委員会は不法組織として即刻解散を命じられ、凄惨をきわめる事件の後半が始まった。

「援軍」は終戦直後にやってきた接収部隊とは大きく異なっていた。

この時には米国の援助かあったため、近代的な武器を所有し、しかも、物資が豊富に準備されていた。

一方で、台湾の人々は武器らしい武器もなく、抵抗の術(すべ)はなかった。

接収部隊の様子だけを見て、国民党の軍隊を軽く見てしまったのである。

増援部隊は殺戮に機関銃を使用し、捕らえた人々の掌に針金を通して繋いだり、耳をそぎ落としたりした。

死体は敢えて放置され、麻袋に詰めて川に捨てるなど、残虐の限りを尽くした。

淡水河は死体で水面が埋め尽くされ、基隆では崖に追いつめられた学生たちが機銃掃射されるという悲劇も起こった。

いずれも見せしめの要素を含んだ残酷なものであった。

国民党政権は、つづいて台湾全十で殺戮を行う。部隊は基隆から台北へ、高雄から台南、屏東へと転じ、悲劇は約二週間あまり続いて各地を襲った。

一九九二年に発表された政府の調査では、この事件で推定二万八〇〇〇人が犠牲となったという。

終戦時の台湾の人口は約六〇〇万、実に二〇〇人に一人が犠牲者となったのだ、

一九四九年五月一九日には台湾全土に戒厳令が敷かれた。

これによって、集会やストライキ、請願、デモのすべてが禁止されたほか、暴動を企てたり、社会秩序を乱そうとした者は死刑に処されることとなった。

蒋介石一派による恐怖政治の始まりだった。医師や弁護士、教員などといった知識人は連行されて、行方不明になることが多かった。

学生なども、消息を絶って二度と戻らないというケースが見られた。

資産家は理由もなく逮捕され、警察や官吏から釈放の代償として法外な賄賂を要求されたりした。

この後、台湾は三八年にもわたって戒厳令下に置かれた。白色テロと呼ばれるその時代、「事件」として検挙されたケースは約三万件と言われ、反体制派として逮捕・投獄された人は約一五万と推定される(この数字には諸説がある)。

こういった状況については、二二八紀念館のほか、高雄市立歴史博物館にも詳しい展示がある。

16 特務機関が社会を支配した時代 top

国民党政府は台湾住民による蜂起を何よりも恐れていた。

外省人は少数派であることを自覚しており、徹底的な支配体制を敷くことでしか、自らの立場を守れないことを熟知していたのだ。

そのため、不穏な動きがあれば、必ず未然に鎮圧することが必要だった。

全島に秘密警察の情報網を張りめぐらせ、労働組合をはじめ学術団体から宗教法人にいたるまで、すべての団体は国民党の管理下に置かれた。

そこには党員とスパイが入り込み、不穏な動きを摘発する。また、長には外省人が就き、全体をコントロール下に置いた。

学校などにも摘発を任務とする学生スパイが入り込むことが珍しくなかった。

さらに、海外に留学する学生に対しても徹底した監視が行われ、数多くの悲劇が起っている。

こういった数々の横暴は、台湾社会に大きな影を落とすこととなった。

行政に関わる要職は、ほぼ外省人で占められ、学術界などでも本省人が主流に入ることは難しかった。

そのため、多くの優秀な人材が起業を目指して経済界に進むこととなった。

これが、その後の台湾の経済発展につながることにもなった。

また、政府につけ狙われやすい財閥は少なく、中小企業が多い台湾の特色もここに起因している。

言論弾圧も徹底していた。まず、ホーロー語や客家語、先住民諸言語の使用は等しく制限を受け、「国語」と規定された北京語が強いられた(日本語は終戦翌年、使用禁止となっている)。

学校教育では二二八事件そのものに触れることが許されなかった。

そのため現在も、中年以下の世代は二二八事件や白色テロの時代についての知識が欠如していることが多い。

事件の全容が明らかになり始めたのは、李登輝総統の時代になってからである。

現在も二二八事件と白色テロの時代の調査は続いている。

しかし、暗黒裁判の被害者などは調べようがなく、真相は今もなお不明となっていることが多い。

台湾を旅していれば、二二八事件や白色テロの惨劇について話を聞く機会があるかもしれない。

現在の台湾からは想像もできないようなエピソードばかりだが、いずれも終戦後の台湾で起こった事実である。

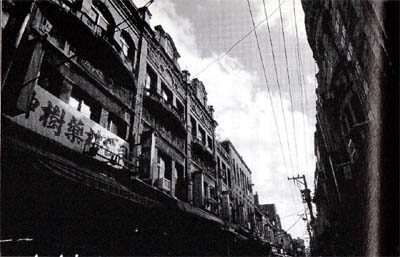

17 円山大飯店――台湾を鎮護した神社の跡地

top

円山大飯店は中国の宮殿を模したデザインが特色とされる。

夜間にはライトアップも施される。 |

真紅の絨毯が敷き詰められた円山大飯店のロビー。

この辺りに台湾神社の拝殿があった。 |

円山大飯店(グランド・ホテル)は台湾を代表する高級ホテルである。

中国宮殿を摸したデザインは、格別な風格を誇っている。

空港から台北市内へ向かうバスからもその姿は確認でき、台湾を訪れた観光客が必ず目にする建物となっている。

しかし、この場所が終戦まで神社だったという事実はあまり知られていない。

日本統治時代、台湾神社は台湾島を鎮護する社であり、台湾で唯一の官幣大社(戦前、内務省・神社局から最高の社格を認められた神社)であった。

社殿は伊藤忠太と武田五一の共同設計となっており、配置のモデルとなったのは伊勢神宮だったという。

社殿の完成は一九〇二(明治三五)年一〇月二七日。

本殿は流水造りで、三基の鳥居には阿里山の紅ヒノキが用いられた。

参道には皇族や華族、そして歴代総督らが奉献したという灯籠が整然と並んでいた。

灯籠は石製、銅製、陶製のものがあったと言われ、その総数は一〇〇基を超えていたという。

昭和時代に入ると、日本による台湾統治も安定し、社会的に円熟期を迎えつつあった。

しかし満州事変以降、一気に推進されるようになった皇民化運動で台湾の人々を神社に参拝させる動きが顕著となった。 盛んに神社参拝が奨励され、企業や学校の集団参拝も多くなった。

台湾の人々を日本人に同化させていく手段として、神社が利用されたのである。

一九四一(昭和一六)年元旦の初詣客は五万四〇〇〇人にも及んでいる。

総督府は元々台湾に存在していた道教や古来の風俗習慣を徐々に制しながら、神道を普及させていった。

しかし、結局のところ、神道が台湾の人々に浸透することはなかったようである。

ある程度の地位に就く人物は必ず台湾神社に参拝するという暗黙の了解があったし、台湾人で官職に就いた者は神前結婚式を勧められることが多かった。

しかし、特に後者にいたっては、形式的に神前結婚式を済ませ、その足で町に戻って台湾式の結婚式を催すというケースも見られたという。 |

剣潭公園に移された台湾神社の狛犬。

この一対の狛犬がかって台湾神社の入口を守護していたことを

知る人は少ない。このほか、鳥居が台北県三峡鎮の

祖師廟に持ち込まれ、廟宇の柱となっている。

|

一九四四(昭和一九)年には台湾神社の神宮昇格が決まった。

六月一七日の始政記念日に天照大神が合祀され、盛大な式典が催された。

この頃はすでに戦況の不利は瞭然で、台湾人青年に対する海軍・陸軍志願兵制度も実施されていた。

戦闘員の養成は急務となり、皇民化運動も拍車がかかっていた。そんな中での神宮昇格であった。

台湾神宮は既存の社殿を昇格させるのではなく、台湾神社の東に隣接して新社殿が造営された。

なお、この先には護国神社があり(現・忠烈祠)、一時期、三社の神社が台北の町を向いて並んでいたことになる。

しかし、台湾神宮は鎮座の直前に思わぬ運命を強いられた。

神宮昇格を四日後に控えた一〇月二四日。南方から飛来した「赤トンボ」と呼ばれる小型飛行機が、台北(松山)空港に着陸しようとして失敗。新社殿の南神門に墜落したのである。

この火災で大廻廊と拝殿は焼失し、わずかに本殿だけが残るという結果となった。

この事件は「神国」「聖戦」を宣伝していた総督府を慌てさせた。

当然ながら、報道に規制が加えられたが、元々この神社が台北市街を一望できる場所に鎮座していたこともあり、市民の多くはこの事件を知っていた。

終戦を迎え、神社は存在意義を失った。広大な神苑も管理者がいなくなって荒廃した。

現在、ホテルの敷地を見回しても、台湾神社の存在を物語る遺構は見つけることができない。

日本による統治の象徴とされた神社の各施設は、国民党政府に接収されることが決まっていた。

しかし、無法地帯となった台湾では、解体作業を待つことなく、資材が持ち去られていったという。

瞬く間に神社は無残な姿をさらすこととなった。その後、この敷地をいかに活用するかという議論が起った。

当初、ここには台湾にゆかりのある廟か、平和を祈願した仏教寺院、もしくは国軍兵士を祀る忠烈祠を建てる計画があったという。

しかし、為政者の権力と独善はそれを許さなかった。

台北市内を見おろす高台に位置するこの場所をホテルとして利用しようとする主張が出てきたのである。

これはその後長らく支配者として君臨する蒋介石一派の意見だった。

結果的には、議論の余地もなく蒋介石個人の力が勝った。一九五二年に円山大飯店が創立され、国民党関係者や華僑の富豪が使用する国賓接待用のホテルとなった。

実質的なオーナーは蒋介石の妻である宋美齢。

その後、このホテルは政府と密接な関係を保ち、確固たる地位を築きあげていった。

このホテルを訪れてみれば、神社時代の配置がよくわかる。

まず、大きく「圓山大飯店」と書かれたゲートは鳥居があった場所で、そこからまっすぐに参道が伸びていた。

そして、数段の石段を上がると拝殿のあった場所に出る。建物に入り、きらびやかな赤絨毯を進んでいく。

ロビーフロアが切れる先には再び階段があるが、この階段も神社の名残である。これを上ったところに台湾神社の本殿があったのだ。

李登輝か総統に就任して以来、台湾では民主化が強力に推進された。

そんな中、国家権力と共に興隆したこのホテルの立場も徐々に変化を見せ始めた。

台湾を訪れる賓客がこのホテルを使用する必然性はなくなった。

現在も、個性の際立った高級ホテルではあるが、ホテル界に君臨する特別な存在ではなくなっている。

ただ、このホテルが熱心に経営努力を続けているのも事実である。

例えば、以前は国賓にだけ供されていた「国宴」と呼ばれるコース料理を一般宿泊客でも楽しめるようにしたり、ディスカウントを宣伝文句に謳う各種宿泊プランが企両されたりと、客層は確実に広がりを見せている。

閉鎖的で暗いと言われた館内の雰囲気も改善され、評判は上向きとなっている。

台湾の歴史を考えながら宿泊してみるのもおもしろいかもしれない。

民主化、そして本土化。変わりゆく台湾はこんなところからも観察できる。

18 芝山公園――「教育の聖地」を訪ねる

top

ここは終戦まで「芝山巌」(しざんがん)と呼ばれていた。

日本統治時代に教育の聖地とされ、台湾と関わる者なら誰でも知っている場所であった。

台湾へやってきた教育者は最初にここを訪れ、台湾人で教職につく者は必ず参拝に訪れた場所である。

台湾領有に際し、教育体制の整備は総督府が最も重視したことの一つであった。

言うまでもなく、教育は台湾統治の素地を作るにあたって不可欠だったからである。

そういった意味では「教育」というよりも、「教化」と言ったほうが適切なのかもしれない。

一八九五(明治二八)年、文部省の学部長心得という地位にあった伊沢修二は、初代台湾総督・樺山資紀(かばやますけのり)に、教育を最優先することを強く主張し、自ら学務部の長となった。 |

現在は芝山公園と名付けられている芝山巌。

日本統治時代には教育の聖地とされ、神社も設けられていた。

|

伊沢は近代日本の音楽教育の祖と称される人物で、東京師範学校校長や東京音楽学校初代校長などを歴任、教育界で先駆的役割を果たした。

特に教員養成や体育、音楽、盲唖教育などの分野を精力的に切り開いた。

また小学唱歌を編集し、初等教育に音楽を導入したという功績もある。中でもよく知られているのは「蛍の光」や「仰げば尊し」で、これはスコットランドの民謡を伊沢が唱歌として取入れたものである(「仰げば尊し」は伊沢作曲説もある)。

台湾総督府が始政式を挙行した翌日、伊沢は六名の教師と共に台湾へ渡った。

そして台北盆地の北方に場所を選び、芝山巌学堂を開いた。これは日本が外地に設けた最初の教育機関である。

学堂は「国語学校」と呼ばれた。これは台湾の地における国語教員、すなわち日本語を教育する指導者の養成学校だった。

学堂が設けられたのは、山頂にある恵済堂という廟の辺りであった。

現在は真新しい廟宇が完成しており、往時の姿をとどめていないが、ここで日本語教育についての研究が行われていた。

当時は抗日勢力が各地でゲリラ活動を展開していた。民衆は寝耳に水だった台湾割譲を受け入れず、全土で激しい抵抗を繰返していた。

それでも伊沢たちは学堂に泊まり込み、「身に武器を持つことなく民衆の中に入っていかなければ、教育というものはできない。

もし我々が殉ずることがあっても、台湾子弟に国民としての精神を見せることはできる」として、死を覚悟して居座ることを決めていたという。

事件は一八九六(明治二九)年元旦に起こった。士林一帯で蜂起した叛乱勢力がここを襲撃してきたのである。

近隣の人々は教員たちに速やかに避難することを勧めたという(伊沢自身は帰国中であった)。

しかし、六名の教員は教育者としてゲリラを諭すことを選んだ。

そして約一〇〇名とも言われるゲリラの襲撃を受けた。

ゲリラに囲まれた際にも、六名は教育の意義を説き続けたという。

一時は彼らを説得できたとも言われるが、結局、聞き入れられることはなかった。

六名の日本人教師と用務員一名は惨殺されてしまった。

この事件は大きく報じられた。日本側の見方は、犠牲者は台湾で教育に生命を捧げた聖職者。

そして、襲ったのは悪を極める土匪の輩。新領土に命を捧げ、殉職した六名の教員は英雄視され、そのエピソードは「美談」として広く宣伝された。

そして、芝山巌は「教育の聖地」となり、六名の殉職教員は「六士先生」と呼ばれるようになった。

その後、命をかけて教育に当たるという姿勢が「芝山巌精神」と称され、終戦まで台湾教育界の指針とされた。

その後、ここには神社が創建された。

造営は一九三〇(昭和五)年一月一五日に終り、ここに芝山巌神社が誕生する。

遥拝を目的とする神社だったが、本殿や拝殿、鳥居、参拝記念碑などを擁した大きなものだった。

この神社には台湾の教育に殉じた人々が合祀されていた。

その数は一九三三(昭和八)年までに三三〇名となり、その中には、台湾人教育者一一四名も含まれていた。

なお、神社造営の費用の大半は台湾各地の教育関係者の寄付によったという。

士林国民小学(校)の構内には開校時の門柱が残されている。

前身である「八芝蘭(はっしらん)公学校」の名が確認できる。

19 終戦後の芝山巌と現在 top

この神社は終戦を迎えて撤去された。国民党政府が台湾に移ってきたことで、すべての歴史観が逆転したのである。

「土匪」は「抗日義士」へと変り、石碑は倒された。

そして、この場所は反日教育の場として利用されるようになった。

現在、神社本殿の跡地には図書室が建てられており、その後方に殉職教師の名が刻まれた石碑が寂しく残る。 そして、図書室の脇には、総理大臣・伊藤博文が贈った「学務官僚遭難之碑」がある。 |

伊藤博文揮毫の石碑。第二次大戦後は倒されてベンチとなっていた。近年、台北市によって

立直されたが、その直後に外省人によって

「侵略者死(侵略者は死ね)」と落書きされた。 |

石碑は台座を含めて三メートルと大きい。長らく横倒しにされてベンチのようになっていたが、現在は古蹟として台北市が再整備し、立て直されている。

表面が下を向いていた関係で、かえって文字が削り取られることがなかった。

揮毫(きごう)者である伊藤博文の名もはっきりと確認できる。

しかし一度倒した石碑を立て直すことをよく思わない人々がいるのも事実で、外省人系の過激派によってスプレーで落書きされるなど、事件が絶えない。

芝山巌学堂開設一〇〇周年を迎えた一九九六年には、日本統治時代の士林国民学校の卒業生有志が、六士先生の墓(墓石には「六氏先生」と刻まれているが「六士先生」が当時の表記であった)を建てて話題となった。

この時には、日本からも関係者が出席し、盛大な式典が催されたという。

20 北投温泉――台湾の箱根と呼ばれた温泉郷

top

北投温泉博物館。アジアでも指折りの規模を誇った公共浴場。

昭和天皇も皇太子時代にここを訪れている。 |

日本統治時代から続く温泉銭湯「瀧乃湯」は、

現在も地元の人々に親しまれている。

このほか、北投温泉には2軒の日本式旅館が今も営業している。 |

ここは台湾最大の温泉郷である。その歴史は一世紀以上前にさかのぼり、ドイツ籍の商人が硫黄の産地として着目したのが始まりだったという。

湯治場として開発されるようになったのは日本統治時代に入ってからである。

台北から近く、泉質も良い。そして、谷間に湧く出湯ということで、「台湾の箱根」の異名をとっていた。

確かに、東京と箱根、台北と北投の位置関係は似ており、近場なだけでなく、風光明媚な景勝地でもある。

そして道のりが平坦で、鉄道でもバスでも気軽に訪れることができる点までもが似ていた。

「北投」という地名はケタガラン族の言葉に由来する。元々は「パッタウ」(巫女の意味)と呼ばれていた。

これを漢人系住民がホーロー語で「北投」と漢字を当てたのである。

このように、台湾では平埔族が付けた地名にホーロー語で漢字表記を与えたケースが少なくない。

「国語」とされる北京語だけを知っていても見えてはこない台湾固有の文化事情である。

一八九六(明治二九)年春に大阪出身の平田源吾という人物が天狗庵という温泉宿を開いた。

これが北投温泉の起源である。

その後、陸軍によって台北からの道路が敷設され、一九〇一(明治三四)年八月には淡水線が開通。

一九一六(大正五)年四月一目には北投−新北投間の支線も開通している。

北投温泉までは台北から淡水線を利用するのが普通だったという。

ここで注目したいのは、当時からこの路線には気動車(正しくはガソリンカー)が導入されており、温泉までやってくる列車が一日二〇本に及んでいたことである。

平均すれば三〇分に一本。当時、すでに「待たずに乗れる」というサービスが実施されていたのだ。

北投には三種類の温泉が存在している。温泉街にある浴場の多くは「白温泉」と呼ばれる弱酸性単純泉を引いている。

これは若干白濁しており、硫黄の臭気がある。次はラジウムを含んだ「青温泉」。

こちらは強酸性硫鉱泉で、透明だが、湯を手にすくってみると、わずかに青みがかかっているように思える。

療養効果は大きいが、皮膚への刺激が強いので注意したい。

さらに、上北投と呼ばれる山間には、知名度は高くないが、鉄分を多く含んだ通称「鉄の湯」がある。

日露戦争時には多くの傷痍軍人が台湾に運び込まれ、北投の療養所で治癒に専念したという。

陸軍と北投温泉の関係は緊密で、温泉街の上方にある北投民俗文物館は、終戦までは佳山(かやま)旅館を名乗り、陸軍士官倶楽部として使用されていた。

また陸軍療養所の木造家屋も非公開ながら残されている。

元々湯治の習慣を持たない台湾の人々は、温泉の存在は知っていたものの、生物の棲まない毒水として恐れていた。

当然ながら、臭気を伴う温泉が人々の募らしに入り込むこともなかった。

そういった事情もあり、一般民衆に温泉浴が知られていくのは、大正時代に入ってからであった。

一九一三(大正二)年には台北州経営の公共浴場が設けられたが、温泉浴が庶民レベルまで浸透することはなかったようである。

温泉浴は特権階級のもので、あくまでも生活に余裕のある層に限られたものだった。

一九三二(昭和七)年末に発行された「台湾温泉案内」によれば、北投には数十軒の旅館が建ち並び、四季を問わず、湯治客で賑わっていたという。

鉄道部や台湾電力会社の保養所のほか、銭湯もあった。

また源泉である地熱谷(地獄谷)から流れ出た温泉は、五つの小さな湯滝を形成し、滝壺が露天風呂となっていた。

また、北投は豊富な鉱産資源の存在でも知られていた。温泉が硫黄商人によって発見されたことは前に述べたが、ここは陶器やタイルの生産でも名を馳せていた。

この一帯は良質な白粘土を産し、これを用いた陶器が北投の名を広く知らしめたのである。

後には、耐火煉瓦の生産も始まり、窯業(ようぎょう)の密集地帯となった。

ちなみに、台北公会堂(現中山堂)や台北高等法院(現司法大厦)などで用いられているタイルはここで焼かれたものである。

終戦を迎えると、台湾各地の温泉は一気に廃れていった。

終戦後の苦境、そして戒厳令という時代性もあるが、温泉浴の習慣が日本人に限定され台湾の人々に定着していなかったことや、日本人に代わって支配者層におさまった外省人が温泉に関心を示さなかったことで、各施設は荒れるに任された。

温泉浴そのものが下火となってしまったのである。

しかし、この北投温泉だけは例外だった。ここには「歓楽街」としての機能が終戦後にも残ったのである。

そこに高度成長期を迎えて裕福になった日本人がやってきた。

今でも中年以上の世代では、「男性天国・台湾」のイメージを抱く日本人が少なくない。

ここ数年来、北投温泉は健全な湯治場としてのイメージづくりに努力してきた。

そして、もはや不名誉なイメージは過去のものとなった。現在、台湾は空前の温泉ブームに沸いている。

top

****************************************

|

旧台湾総督府正面の大ホール。

旧台湾総督府正面の大ホール。

事件の舞台となった二二八公園。

事件の舞台となった二二八公園。