|

****************************************

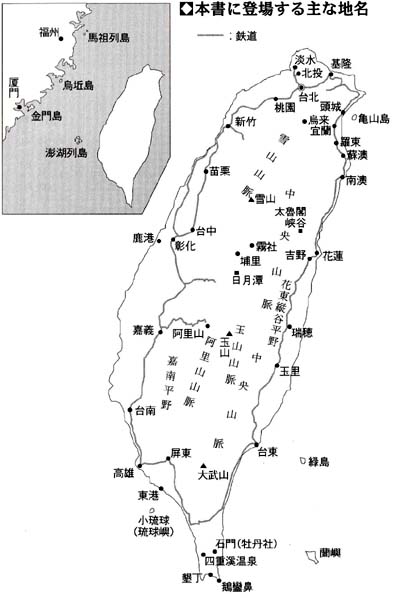

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

四章 台湾中部

1 台中――台湾第三の都会を歩く top

台中は台北と高雄の中間に位置する大都市である。

島内の南北輸送の要となっており、各地へ向けて列車やバスが発着する。

二〇〇三年には人口が一〇〇万を突破し、名実ともに台湾第三の都市としての風格をまとうようになった。

この街の歴史は他の都市と比べると長くはない。

台中付近に集落が形成されたのは一七一〇年頃と言われているが、都市として歴史の舞台に登場するのは、清国統治時代末期の一八八五年のことである。

台湾の首府は長らく台南であったが、台湾が福建省から分離され、一省となった際、巡撫(知事)となった劉銘伝はこの地を「省城」と定めた。

当時、この辺りは湿地が広がる荒野だったが、劉銘伝はそこに新都の建設を試みたのである。

しかし、間もなく、劉銘伝は台湾を離れることとなり、台北が新しい首府に選ばれた。

これによって台中の建城は頓挫してしまった。 都市としての開発が始まっだのは、日本統治時代に入ってからである。

当初は戸数三〇〇戸たらずの小集落であったという。この町が発展するきっかけとなっだのは、一九〇八(明治四一)年の縦貫鉄道開通であった。

南北の接点として、台中は年々その地位が高くなり、人口も急増した。

一九一一 (明治四四)年八月には大規模な都市計画が立てられ、町並みはこれに従って整備されることになる。

元々が湿地であったため、衛生管理には細心の注意が払われた。そして、一九二○(大正九)年には市制が施行されるまでに発展していた。

新しく開かれた町だけあって、台中は日本人の占める率が高かった。

一九三五(昭和一〇)年の統計では台中市民七万一七四一人のうち、一万五八八二人を日本人が占めている。

また。付近の彰化(しょうか)や霧峰(むほう)、鹿港(ろっこう)、員林(いんりん)などには、肥沃な穀倉を背景とした豪農が多かったが、台中は当地を基盤とする有力者が少なかった。

そのため、当初から日本人主導で町並みが整備されることとなった。

台中の町はその美しさで知られていた。道路は台中駅を中心に放射状に伸び、当時はまだ少なかった街路灯も整備されていた。

計画的に整備された広い道路が走り、家並みも大正時代から流行していたバロック風の看板建築が数多く見られた。

市内には緑川と柳川という名の清流が流れ、両岸には樹木が植えられていた。

なお、現在、台中の市街地となっているのは、駅から旧市街を抜けた先である。

ここは終戦後に開発されたエリアで、片側四車線という広い台中港路(中港路)を中心に町並みが広がっている。

緑豊かな環境の中に高層住宅が林立し、整然とした町並みが自慢となっている。

終戦後、乱開発で雑然としてしまった旧市街とは対照的に、集合住宅と公園、そして広い道路と街路樹が融合する景観が美しく、台湾で最も理想的な住環境という評価も受けている。

茶芸館やレストラン、喫茶店、高級ホテルなど、旅行者に縁のあるものも多いので、外国人の姿も頻繁に見かける。

2 大正の名建築と絶讃された台中駅 top

台中駅は壮麗な雰囲気を漂わせた赤煉瓦建築で、瀟洒(しょうしゃ)なデザインを誇っている。

一九〇五(明治三八)年六月一〇日。難工事を極めた苗栗(びょうりつ)−台中間の鉄道が開通した。

縦貫鉄道の建設工事は、南北の両端部からそれぞれ進められ、一九〇四(明治三七)年までには基隆−台北−伯公岡(現富岡)間と、打狗(たかお、現高雄)−斗六(とおろく)間が開通。基隆−打狗の四〇五・九キロ(当時)が全通したのは一九〇八(明治四一)年四月二〇日のことであった。

記念式典は開通から半年が過ぎた一〇月二四日に挙行されている。

会場には台中公園が指定され、送られた招待状は政財界の重要人物を網羅するべく、八〇〇通に及んだと言われている。 |

台中駅舎外観。英国風の雰囲気をまとった駅舎は

竣工以来、台中のシンボルとなってきた。

|

式典は盛大のかぎりで、台中にとっては空前の催しだった。縦貫鉄道の開通にはそれはどの意義があったのである。

開業時の駅舎は木造平屋の簡素なものだった。当時、駅がある辺りは一面の湿地で、人口も希薄であった。

駅舎を建設する際には、まず地盤を安定させる必要があるため、大規模な埋立工事が行われた。現在も台中から彰化へ向かう列車に乗れば、南に下っていくなだらかな傾斜を確認できる。駅周辺の繁華街も、湿地を埋立た場所に開かれたものだった。

鉄道の開通は台中の発展を促した。人口は順調に伸び、各種産業が発達していった。

そして、台中はそれまで中部一帯の中心だった彰化をしのぐようになり、徐々にその地位を確立していった。

現在の駅舎は一九一七(大正六)年に竣工している。中央部には新竹駅と同様に塔を抱き、当時のターミナル建築のスタイルを踏襲している。

また、壮麗な印象を抱かせる英国風のデザインは、竣工時から注目を集めたという。

一九九九年九月の台湾中部大震災の際には、この駅舎も一部が破損した。

しかし現在は細部にわたる点検と補強工事が終わり、再び往時の風格を漂わせるようになっている。

駅構内には日本統治時代の鉄道倉庫を利用した芸術展示スペースがあり、こちらも新しい観光スポットとして注目されている。

3 都市公園の白眉とされた台中公園 top

孫文像。ここにはかって後藤新平の銅像があった。

現在は孫文の像が立っているが、台座は日本統治時代のものが

そのまま用いられている。 |

旧台中神社の鳥居。公園内にあった神社の鳥居は

撤去されていたが、横倒しの状態で復元された。

並べ方はちぐはぐだが、寄贈者の名前が読みとれる。

本殿跡には孔子像が立つ。 |

台中駅から商店街を一キロほど進むと、緑あふれる公園が見えてくる。

ここは日本統治時代に開かれた公園で、終戦後は孫文にちなんで中山(ちゅうざん)公園と呼ばれてきたが、市民からの声を受ける形で、二〇〇〇年四月から「台中公園」の名が復活している。

この公園は一九〇三(明治三六)年一〇月二八日に開園した。

当時は、駅から続く家並みはこの公園で終り、その先は無人の荒野であったという。

敷地は広く、園内には小山や池もあって、風光明媚なことで知られていた。

特に、池亭は当時から絵葉書などの構図となって紹介され、台中のシンボルであった。

この池は自然沼を利用したもので、池亭が水面に浮かんでいるように見える。その優雅な姿は今も変っていない。

日本統治時代には台北新公園(現二二八公園)や台南公園、屏東公園など、数多くの都市公園が設けられたが、ここはその白眉とされる存在であった。

実際にここを訪れてみると、「都市公園の最高傑作」という開園時の謳い文句が大げさでないことがわかる。

公園の造営は、台中市民有志の名において発案された。

当時、砲台山と呼ばれていた場所に公園が築造されることとなり、寄付金をもとに起工された。

この時、総督府は中部一帯の富豪たちに拠金を迫っている。

当時、彰化や霧峰、鹿港といった台中の近郊には歴史ある名家が数多く存在していたが、総督府が行った大規模な建設は、彼らの協力をなくしてはあり得なかった。

これは公園に限らず、学校や公共建築についても同様のことが言える。

園内にはラジオ放送台も残っている。これは石塊を組合わせて造られており、見上げると、屋根の部分には瓦が配されていて東洋趣味が感じられる。

これは先述した台北の二二八公園内に残る放送台と似たスタイルである。

池亭についても触れておこう。この建物は木造で、擬洋風建築と呼ばれる珍しいものである。

明治維新以降、日本は文明開化の掛け声のもと、西洋文化を盛んに取込んだが、それは植民地においても同様だった。

それどころか、支配者としての威光を人々に見せつける必要から、本土以上に西洋式の建物が数多く建てられた。

しかし、本格的な西洋建築を建てるためには、資金面はもちろん、技術的にも大きな困難が伴った。

そのため、大工は建築物の写真や設計図を見て、そのデザインを模倣しながら、独自の西洋風建築を作り上げていったのである。

この擬洋風建築は明治時代だけに見られるもので、台湾に現存するものは少ない。

小さいながらも建築的な価値は計り知れないものがあると言ってよい。

4 彰化――中部の穀倉地帯に開けた町

top

台湾中部には豊かな穀倉地帯が広がっている。特に台中県の豊原周辺と彰化県・雲林県は見事な田園地帯となっており、南国の日差しに照らされた稲穂がまぶしく輝いている。

彰化はそんな中に開けた商業都市である。人口は約三二万。かっては中国大陸との交易で栄えた町でもあった。

この地はかって「半線」(ポアソア)と称されていた。

鄭氏政権時代には平埔族のバブザ族が暮らしており、「半線」という地名も、彼らの集落名にホーロー語で漢字を当てたものである。

当時は大きな町ではなく、周囲には草原が広がるばかりであったという。

湿度が高く、疫病に悩まされた土地だけあって、多くの人口は支えられなかったようである。

この町が成立したのは一六八四年頃とされている。その頃は台湾南部から土地を求めて北上してきた漢人が多かった。

有力者たちはこの地を拠点として近隣一帯を開拓していった。彰化ばかりでなく、員林や鹿港なども、この時期に町の基礎が形成されている。

その後、拓殖事業は順調に進み、一七三二年には県制が敷かれることとなった。

この時、半線という地名も「顕彰皇化」の言葉にちなんで、「彰化」と改められた。

清国統治時代の末期からは、後発の台中に繁栄を奪われるようになり、日本統治時代に入っても明治年間は衰微が続いていたようである。

しかし、大正時代になると、産業の発達と共に物資の集散地としての繁栄がよみかえってくる。

一九二一(大正一〇)年には、物資輸送の拡充と列車の高速化を狙った海岸線(竹南−彭化)が開通し、交通の要衝にもなった。

駅には機関庫が置かれ、近郊都市へ向かう製糖鉄道やバスはここを起点に発着した。

昭和時代に入ると、この町にも市制が施行されることになった。

これは嘉義や新竹、宜蘭に比べて三年ほど遅れ、一九三三(昭和八)年に実施されている。

一九三五(昭和一〇)年末の人口統計では、総人口が五万二六三二人となっている。

そのうち、日本人が占めるのはわずかに二七二一人で、本島人の四万九〇九八人に対して、圧倒的に少なかった。

終戦後も、彰化地方は本省人が多く、外省人が少ない地域として知られてきた。

住民の大多数はホーロー(河洛)人と、「河洛客」(ホーローケー)と呼ばれるホーロー化した客家人で占められている。

5 三歩進めば寺、五歩進めば廟 top

彭化には歴史ある寺廟が多い。それは近郊の鹿港にもあてはまり、これを喩えて「三歩進めば寺に当たり、五歩進めば廟に当たる」とも言われる。

家並みはやや雑然としているが、路地裏まで、どことなく歴史の重みが感じられる町である。

彭化を代表する景勝地としては八卦(はっけ)山がある。

ここは彰化の駅から市街地を抜けて一キロほどのところにある。

町並みを一望できる小高い丘で、海抜九六メートル。

頂上には高さ二二メートルの大仏があり、町のシンボルとなっている。

日本統治時代は敷地内に温泉も湧き、行楽地となっていた。その眺めは台湾十二勝にも数えられていた。

この山が知られるきっかけとなったのは、日本の支配に抵抗する台湾の人々と日本軍の激しい戦闘であった。

一八九五(明治二八)年八月二八日、北白川宮能久(よしひさ)親王率いる近衛師団は彭化を攻略したが、この一帯はとりわけ日本への抵抗が激しく、婦女や子供までもが戦闘に加わっていたという。

さらに、疫病が多い土地柄だったこともあり、日本軍は大苦戦を強いられた。

それでも兵力に勝る日本軍はこの地を制圧し、一〇月三日に台南に向かって進撃している。

台湾全土が制圧された後は、徹底的な武装解除が実施された。

そして北白川宮能久親王が台南で客死した際、死因がこの辺りで感染したマラリアであるとされたことから、八卦山全体を「御遺跡地」として、山上に石碑が設けられた(死因については複数の説が存在する)。 |

彰化は抗日勢力との激戦地であった。鎮圧後、八卦山は「北白川宮能久親王御遺蹟地」とされた。終戦後は蒋介石の像が建てられた。

|

その後、近衛師団が立ち寄った場所は、ほぼすべてが史蹟として整備されたが、ここは激戦地だったこともあって、とりわけ大きな石碑が設けられた。

現在、石碑は取壊され、その場所には蒋介石の銅像が建てられている。

眼下には彰化の家並みと豊かな田園風景が広がっている。

それを見おろすように設けられ白石碑と銅像。いずれも、台湾の土地と人々の上に君臨した外来の支配者である。

地元の人々は、果たしてどのような思いでこれらを見てきたのだろうか。

なお、彰化駅構内に残る扇形機関庫についても紹介しておこう。

台中方面からやってきた列車が彰化駅構内に入る際、車窓の右手に大きな車庫が見える。

これは扇形機関庫と呼ばれ、台湾に現存する最古の大型車庫とされている。

この機関庫は、扇を開いたような形をしており、その要となる場所にはターンテーブルと呼ばれる転車台が設けられている。

前後の向きを揃えなければならない蒸気機関車時代の遺構である。

この機関庫は一九二二(大正一一)年に建てられた。

合計一二両の機関車を収納することができ、庫内で保全と修理が行われた。

かっては、主要駅ならどこでもこういった機関庫が見られたという。 |

彰化駅構内の扇形機関庫。台湾で唯一残っているもので、

将来は鉄道博物館として整備される予定となっている。

|

しかし、車両の近代化が進んでいく中で、こういった旧来の車庫は急速に姿を消していった。

現在、台湾で扇形機関庫が残っているのはこの彰化だけとなっている。

台湾では、一九九五年頃から空前の鉄道ブームが起っている。産業遺産を文化財として扱い、保存していこうとする動きも盛んだ。

現在、台湾鉄路局ではこういった要望に応えるべく、ここを鉄道博物館として整備することを決めている。

6 日月潭(じつげったん)――景勝地に隠された電力開発の歴史

top

戦前には「台湾八景」にも選出されていた日月潭。

当時から台湾を代表する景勝地として知られ、

多くの行楽客が訪れていたという。 |

湖水の流出を防ぐ堰堤の傍らには殉職者の慰霊碑が残る。 |

日月潭は緑深い山間に位置する湖である。

ここは美しい眺めで知られ、台湾を代表する景勝地として推す声も少なくない。

湖面の高さは満水時で海抜七四八・五メートル。水深は二五メートルほどである。

面積は八・三平方キロと大きくはないが、台湾には元々湖沼が少なく、唯一の湖とも言える存在である。

この湖は紫がかった独特な色合いで知られている。一帯は老年期地形であり、湖底には厚さ五メートルに達する腐泥が沈殿しているという。

そのため、無数の微生物が発生し、湖水は暗緑色となる。そして朝霧の中、日光が湖水に差し込む光景が日月潭のハイライトとなる。

ここを訪れたら、ぜひとも早起きをして、絶景を楽しみたい。

この付近にはいくつかの盆地が存在し、そこに集落が発達している。

具体的には、頭社、魚池、捕里などだが、これらの集落は、いずれも断層によってできた湖沼跡に成立している。

つまり、日月潭だけが干上がることなく、湖の姿を保っているのである。

では、なぜ日月潭だけが湖として存在し得たのか。そこには日本統治時代の水力発電所建設工事が大きく絡んでいる。

ここは天然湖でありながら、同時に人造湖でもあるという特殊な一面を持っているのだ。

日月潭の名が知られるきっかけも、美しい風景に加え、水力発電所の存在が大きかった。

本来の日月潭は今より小さく、後述する拉魯(ラルー)島は今よりも大きな島だった。

総督府は、ここに地下水路を用いて濁水渓の水を引き込み、水力発電用の貯水池として利用することを考えた。

この工事によって、日月潭は湖として残ったのである。

水里からバスに揺られ、日月潭の姿が見えてからしばらく進むと、二〇〇メートルほど直線が続く区間がある。

ここは湖水の流出を防ぐための堰堤(せきてい)で、一見したかぎりでは普通の道路のように思えてしまう。

しかし、その片側は高さ三〇メートルの壁となっている。

少し離れて眺めれば、これが堰堤であることがわかるだろう。脇には殉職者の慰霊碑も残っている。

一九九九年九月二一日の大震災では、この日月潭一帯も大きな被害を受けた。幾棟もの大型建築物が倒壊し、道路は寸断された。

シンボルとなっている拉魯島も、地形変動で水没しかかった。

しかし、この堰堤をはじめ、付近に設けられたいくつかの発電所の被害はいずれも小さく、マグニチュード七・六という震災にも耐えた戦前の構築物として話題となった。

7 東洋最大規模の水力発電所 top

台湾における電力事業は総督府によってすすめられた。

一八九七(明治三〇)年に台北電燈株式会社が設立され、本格的な電力供給は一九〇五(明治三八)年に始まった。

なお、最初の発電所は台北郊外の亀山という場所に設けられている。

日本統治時代の中期まで、台湾は「帝国南方の農業基地」という位置にあり、食糧供給地という認識が強かった。

しかし、大正時代に入った頃から各種産業が順調に発展し、経済的にも成長してきた。

電力の需要も大幅に伸び、一九一八(大正七)年には契約量だけで一万キロワットに達していた。

こうしたなか、官民共同の会社が設立されることとなった。

この会社が台湾電力会社で、一九一九(大正八)年七月三一日に設立されている。

電力会社の設立から間もなく、日月潭を水力発電の貯水池とする計画が立てられた。

先述したように、天然湖である日月潭をダムとして利用し、約一五キロの地下水路を設けて濁水渓の水を注ぎ込む。

そして、大型の水力発電所を建設するというものだった。

しかし、計上されていた予算を使い切った時点で工事は中断されてしまう。

日本本土の財政不況や関東大震災の影響を受けたためである。その後も資金調達の目途がたたず、一度は計画そのものが打ち切りとなってしまった。

しかし、湖水に恵まれた日月潭を利用すれば、大きなエネルギー源となるのは明らかで、特に新興の高雄を産業都市として発展させるためには電力の安定供給が必須であった。

幸い、一九二九(昭和四)年に政府による資金援助が約束され、翌々年には米国モルガン財団からの借款が成立、工事は再開された。

一九三四(昭和九)年、工事は完了する。この発電所は発電能力が最大一〇万キロワット、平均五万五〇〇〇キロワットという東洋最大規模のものだった。

一九三七(昭和一二)年には、当時「水裡坑」と呼ばれていた水里に第二発電所も完成した。

ここで得られた電力は、送電線によって主に高雄方面に送られていった。これは高雄のみならず、工業化の黎明期にあった台湾の産業界に大きな効果をもたらした。

なお、この送電線は総延長が三六二キロにも及んでいた。

日月潭水力発電所の完成後、総督府は産業界のさらなる発展を見越して、より大がかりな電力開発計画を立てている。

一九四一(昭和一六)年に台湾経済審議会が提出した一〇ヵ年計画では、全島に四七の発電所を設け、一六○万キロワットの電力供給を目指すと記されている。

これは当時、北部と南部に偏りを見せていた工業を中部にもたらすことが目的であった。

具体的には、台中に新高港(現・台中港)という大型港湾を建設し、大甲渓を利用した水力発電所を新設することが主軸となっていた。

この大甲渓の水力発電所は治水と工業開発の両方をねらったもので、総電力五三万キロワットという壮大なスケールのものであった。

しかし、これは完成を前に終戦を迎えている。

8 サオ族の人々 top

日月潭付近にはサオ族の人々が住んでいる。

現在の人口は六〇〇あまり。サオ族の人口は長らく三〇〇人未満とされていたが、近年認定基準が改められて数が増えた。

そのうちの八割が徳化社と呼ばれる集落に住んでいる。ここは観光地となっており、旅行者を相手とするおみやげ屋や食堂が集まっている。

サオ族はツオウ族の一氏族として分類されることが多かったが、実際は全く異なった独自の文化を持っている。

「サオ(=自富)」とは、「人」を意味する言葉である。

清国統治時代に漢人との混血が進み、また疫病の蔓延などによって人口が減少していた。

純血のサオ族は清国時代末期にはすでに三〇〇人ほどになっており、文化の独自性はかなり失われていた。 |

先住民として伝統文化の復興にとりくむ

サオ族の村「イタサオ」の標識。

|

それでも、二〇〇一年八月には一〇番目の台湾先住民として政府の認定を受け、現在は伝統文化の復興と継承に力を尽くしている。

日本統治時代、日月潭は景勝地として知られ、サオ族の暮らしぶりも絵葉書などで紹介されていた。

特に脱穀時に唄われる杵歌は、長さの異なる杵でリズムをとる独特の旋律で知られた。

しかし、昭和時代に入り水力発電所建設に伴って日月潭の水位が上がると、各集落は水没してしまった。

そして、人々は移住を強いられることとなった。

現在、徳化社はサオ族最大の村となっている。最近は漢名を用いずに、「イタサオ」という言葉を集落名としている。

この言葉は人々の自称としても用いられ、さらに「徳化社」という表記も「伊達郡(イタサオ)」とされることが増えている。

ここ数年、サオ族についての文化復興の兆しは顕著であり、「部族文化村」では各種文物の展示のほか、サオ族伝統の歌や踊りを観ることができる。

また、日月潭国家風景区では、サオ族文化を紹介する書籍の編纂に熱心だ。

なお、ここから三キロほど離れた玄奘寺は、一九六五年に開かれた寺院で、釈迦像のほか、西遊記で知られる三蔵玄奘(げんそう、三蔵法師)の霊骨が安置されている。

これは一九四二(昭和一七)年一二月、法師の霊骨が兵器庫を造営しようとした日本軍部隊によって発見され、これを当時の南京政府に返還、その一部が戦火の中、日本に運び込まれた。

霊骨は埼玉県慈恩寺や奈良県薬師寺に移されていたが、終戦後、当時国交のあった「中華民国」へ返還されることとなり、台湾へ渡ってきたものである。

本堂は一九九九年の震災で大きな被害を受けていたが、現在は参観が可能となっている。

9 拉魯(ラルー)島――歴史に翻弄されてきたサオ族の聖地

top

この島は日月潭のシンボルと言うべき存在である。小さな島ではあるが、サオ族の祖霊が集う聖地とされてきた。

日月潭の静かな水面にささやかなアクセントを付けている島である。

現在、この島は「拉魯島」と呼ばれている。サオ族の人々はここを祖霊の宿る地と崇め、「ラル」と呼んでいた。

しかし、清国統治時代に「珠嶼」と呼ばれるようになり、日本統治時代には、これを訳して「玉島」と改められた。

その後、終戦後の国民党政権時代になると「光華島」と呼ばれるようになった。

かってここはかなり大きな島であったという。

しかし、水力発電所建設に伴って日月潭の水かさが増し、島の大半は水没してしまった。

住民は移住を強いられ、ここは無人島となった。一九九九年の大震災でも地形変動が起って、さらに小さくなってしまった。 |

粒魯島はサオ族が祖霊が集う場所としていた島だった。

現在、上陸はできないが日本統治時代に

設けられた神社の石段が見える。

|

今はわずかに頂部が残るだけとなっており、上陸は禁止されている。

なお、日本統治時代には山頂に玉島神社という名の神社が設けられていた。

これは水力発電所の工事が順調に進むことを祈願して創建されたものである。

祭神には厳島神社と同様、水神である市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀っていた。

鎮座式は一九三一(昭和六)年一一月二四日に挙行されている。現在も神社の石段が残っているのを確認できる。

訪れる場合は、日月潭国家風景区管理処前に船着き場がある。

上陸はできないが、島の周囲に固定された大きな筏が浮かんでおり、記念撮影が可能となっている。

|

霧社事件のリーダー、モーナ・ルダオの銅像。

国民党の反日政策下、終戦後の扱いは「抗日英雄」「義士」とされた。

10 霧社(むしゃ)――霧社事件の舞台を訪ねる

top

ここは日本統治時代に起こった最大規模の抗日事件「霧社事件」の舞台である。 霧社事件は、台湾の歴史を語る際には避けて通れないもので、これまでも数多くの研究者が調査を進めてきた。

霧社までは台湾中部の埔里から山道を延々と進んでいく。約二〇キロあまりの道のりはカーブが多く、険しい道が続いている。 |

霧社は埔里から花蓮へ至る「能高越山岳道路」の中継地点に位置し、交通の要衝でもあった。

|

しかし、道路の整備は行き届いており、走り具合は悪くない。路線バスもかなりの頻度で両地を結んでいる。

霧社(むしゃ)は海抜一一四八メートルの地点にある。

ここは台湾最高所の温泉である廬山(ルーサン)温泉(旧富士温泉)への玄関口で、交通の要衝である。

しかし、町は小さなもので、尾根の上にいくつかの商店と家屋が並ぶ程度である。

なお、「霧社」という地名は、現在、地域を示す公称としては用いられていない。

終戦後に「南投県仁愛(レンアイ)郷」と改名されて現在に至っている。

一九三〇(昭和五)年一〇月二七日早朝。武装した先住民が霧社公学校を襲撃し、運動会で集まっていた日本人を惨殺した。

これは、規模の大きさだけでなく、先住民による組織的な反乱としても注目された。

リーダーはマヘボ社(集落)のモーナ・ルダオという人物だった。

元々、霧社は勇猛果敢で知られる台湾北部のアタヤル(タイヤル)系の人々と南部のブヌン族が対峙する位置にあり、両勢力の接点となっていた。

そのため、総督府は広範囲にわたる統治の拠点として、ここにとりわけ大きな警察組織を置いていた。

この事件が起こった当時は、激しさを極めた日本軍と先住民各部族との交戦が落着きを見せ、第五代総督・佐久間左馬太(さまた)以来の理蕃(りばん)政策の成功が謳われていた頃であった。

さらに、霧社は当時「蕃社」と呼ばれていた先住民居住区の中では開化の度合いが高く、日本による「教化」の行き届いた模範集落とされていた。

模範集落とは、視察にやってきた官吏が赴くことを考慮した集落のことで、霧社のほかにもウライ(現台北県烏来郷)、角板山(かっぱんざん、同桃園県復興郷)、サンティモン(同屏東県三地門郷)などがあった。

事件は霧社公学校で起こった。

児童や父兄はもちろん、多くの来賓が集まっていた運動会の会場に、武装した約二〇〇名の先住民青年が突入し、居合わせた日本人を殺傷した。

同時に、駐在所や日本人の住む官舎を襲撃した。

彼らは三日間ほど霧社に留まった後、山間部へ引き揚げた。

居合わせた日本人はほとんど抵抗もできずに、子供六二名を含七二二二名が殺害された。

このほかに、和服を着ていたために日本人と間違えられた漢人二名も殺害されている。

大正時代を経て、理蕃政策は一応の完成をみていた。

全島的に見ても、組織的な日本への武力抵抗は一九一五(大正四)年に台南州で起きたタパニー事件を最後に落ち着いていた。

そんな時期に突如勃発したのがこの事件だった。しかも、霧社は山地行政の中枢である。未曾有の不祥事として、総督府が受けた衝撃は大きかった。

この事件によって、翌年一月一六日には第一三代台湾総督・石塚英蔵が引責辞任している。

日本側の報復は徹底したものだった。事件発生の報告を受けて、総督府はただちに鎮圧隊の派遣を決定する。

蜂起者たちは「反抗蕃」「凶蕃」と呼ばれ、事件収拾を目的に一一九四名の軍隊が出動することとなった。

さらに武装警官一一六三名と、台湾人壮丁団(青年団)を加え、計二七〇〇余名という大がかりな部隊が派遣された。

決死の覚悟で戦いを挑んだ人々は、山間に深く入り込んでゲリラ戦を展開する。

戦闘は五〇日あまり続いたが、封じ込めによる食糧難で徐々に勢力は減退し、機関銃や催涙弾のほか、飛行機まで投入した日本側が時間と共に優勢となっていく。

さらに、総督府は蜂起に加わらなかった「味方蕃」と呼ばれる集団を利用し、先住民同士を戦わせたりもした。

一二月上旬、ついに蜂起はとどめをさされる。ここで二七六名が殺害され、自殺者や死体が確認できない者を含めると、計七〇〇名もの死者が出ている。

生残った五六一名は収容所に収監されたが、翌三一(昭和六)年四月二五日に第二霧社事件と呼ばれる悲劇が起った。

日本側に協力した「味方蕃」が収容所を襲撃し、二一六名の犠牲者を出したのである。

警察は事前にその空気を察知しながらも黙認しただけでなく、一説には、襲撃をけしかけたとも言われている。

このように日本側の報復は執拗なまでに続けられ、最終的に「反抗蕃」には青年男子がほとんどいなくなってしまうという悲惨な事態を引起こした。

最終的に、「反抗蕃」の生残りは霧社を追われた。

川中島(現・清流)という平地の村に移住させられ、警察の監視下で集団生活を送ることとなったのである。

彼らが元々所有していた土地と畑は、褒賞として「味方蕃」に与えられてしまったため、彼らが再び故郷に戻る望みは完全に絶たれた。

慣れない土地での暮らしは厳しく、また、山地ではほとんど体験したことのないマラリアなどに苦しみながらの生活を強いられることとなった。

以上が大まかな霧社事件の経過である。

11 霧社事件の背景とその後 top

霧社事件は日本の統治が軌道に乗ったとされた時期に発生している。

領台当初から、新来の支配者である日本人と先住民との軋轢は少なくなかった。

日本側はこれらを次々に鎮圧し、支配体制を確立していった。

その要となっていたのは現地に赴任する警察官であった。

警察官は総督府から強大な権力を与えられ、治安維持はもちろん、教育や衛生管理、生活指導をも担っていた。

つまり、集落を管理し、運営していく一切の権限を与えられていたのである。

その権力は絶大で、一種の治外法権のようであった。

これが悪く作用し、土地の人々の信仰の対象を無視することも少なくなかったようである。 |

霧が丘社と呼ばれた霧社の神社の遺跡。

鎮座は1932 (昭和7)年12月16日。

現在、本殿跡地には台湾式の廟が建てられている。

|

集落の長である頭目(リーダー)の存在を軽視したり、伝統文化や生活様式を軽んじたりすることも多かったという。

また、警察官は人々の暮らしを掌握していた。

子供の就学は義務となり、各家庭は労働力を奪われたほか、言語も日本語が強要され、猟についても銃の使用が許可制となった。

さらに取引の自由を奪われ、入れ墨などの伝統的な風俗・習慣は「陋習」として禁止された。

現地の人々が最も大きな不満を感じたのは、労役であったという。

道路工事や宿舎の建設などに動員され、さらに樟脳の採集や木材の運搬などにも駆り出される。

いずれも人力に頼った重労働である。しかも、賃金は安く抑えられ、支払いの遅延や約束の不履行、警察官による不正もあったという。

さらに、警察官が現地の女性を辱めるというようなこともしばしば起こっていた。

一概には言えないものの、霧社事件に限らず、日本統治時代に起きた事件の多くは、根底に日本人への不信感が色濃く存在している。

セデック(セイダッカ)族の老婆。セデック族は長らくアタヤル(タイヤル)

族と同一視されてきたが、その文化には相違点が多い。 |

タロコ族の老婆。タロコ族は250年ほど前に霧社一帯から

太魯閣峡谷方面へ移住していったといわれる。アタヤル族や

セデック族と文化的近似性は高いが、意識上は明確な区分がある。 |

さて、蜂起に参加したのは、霧社地区に住んでいたすべての集団ではない。

当時、霧社地区には、一一の集落があり、総人口は二二〇〇名ほどと言われていた。

しかし、蜂起に参加したのはこのうちの六集落で、総人日は一三〇〇名あまりであった。

長年、この人々はアタヤル(タイヤル)族に分類されてきた。

しかし、この一帯に居住する人々は、自らを「セデック(セイダッカ、サジェツクとも)」と自称しており、アタヤル(タイヤル)との血統的なつながりは意識するものの、仲間意識はなかった。

また、彼らの生活の基本単位は「部族」よりも「集落」であった。

集落の名は地域名としても用いられ、同時にそこに住む集団をも意味している。

相互の間に連携や共生関係が成立することもあるが、逆にそれが全くないことも珍しくはない。

言語や生活習慣はもちろん、部族の発祥伝説についても相違が見られるのである。

つまり日本側が規定した「部族」は社会組織を形成しているわけではなく、同族意識すら持っていないことが普通だった。

霧社事件の悲劇にも、こういった面を利用した日本の政策が浮き彫りになっている。

決起した「反抗蕃」に対して、日本側に付いた「味方蕃」は、同じ被支配者でありながら、歴史的過程においては敵対関係にあることが多かった集団である。

日本はこの対立関係に着眼し、「毒をもって毒を制す」という理論で臨んだのである。

特に第二霧社事件は、こういった状況下で起った悲劇である。

つまり、出草(しゅっそう、首狩り)を厳しく禁じたはずの警察が、「凶蕃」の制圧に際しては「味方蕃」を導入し、かえって戦闘を奨励したのである。

霧社事件のその後についても触れておかなければならない。

総督府は霧社事件を教訓に、より一層の徹底支配を進め、同時にこれまでの「生蕃」(せいばん)に代えて「高砂族」(たかさごぞく)という呼称を普及させたり、警察官に先住民の言葉を覚えさせたりするなど、馴化(じゅんか)にも力を入れた。

これは後に皇民化運動と重なり、同化政策となっていく。

そして、先住民の人々の勇敢さを愛国精神に結びつけ、彼らを戦闘員として戦場に送り込んでいったのである。

実際、満州事変が勃発し、戦火が広かっていくと、台湾からも数多くの青年が日本軍兵士として出征していった。

総督府は霧社事件を通じ、先住民の武勇を尊ぶ精神性と戦闘能力の高さを知った。

そして、「高砂義勇隊」が結成される。徹底した皇民化教育の成果もあって、青年たちは熱心にこれに志願し、多くの若者がニューギニアをはじめ南方の戦線に送り込まれた。

その結果、祖国に戻れた者は半数にも満たないという悲劇が起こった。

霧社事件で発揮された戦闘能力が皮肉にも後の若者たちを「皇軍」として死地に送り込むことになってしまったのである。

top

****************************************

|