|

****************************************

Home 吉備の穴海 大阪平野 淀川 江戸・関八州 荒川放水路 利根川 江戸の川 玉川上水

吉備の穴海

(『都市と日本人』上田篤著、一章(p17-46)のみ、岩波新書854 2003年刊)

|

「吉備の穴海」を見る――吉備平野

|

1 吉備の穴海

top

「黍団子(きびだんご)」は岡山の名物である。

その黍は吉備(きび)に通じる。「吉備の団子」ということである。

その吉備にもうひとつ、古くから「吉備の穴海(あなうみ)『日本書紀・景行紀』)という言葉がある。

歴史学者や考古学者のあいだでよく使われる吉備の穴海も、黍団子とおなじように丸い形をしている。

しかしそれは、桁外れに大きい。岡山市と倉敷市の市域のほとんど全部が入ってしまうぐらいの「穴」だ。

昔そこに海水がつまっていた。

あるとき「吉備の穴海を見たい」とおもった。

そうおもうと矢も楯もたまらず、吉備、つまり岡山へ飛んでいったことがある。

吉備の国というのは、今日の岡山県全部と広島県の東半分をあわせたぐらいの範囲だ。

その南部には、西日本最大の縄文貝塚の密集地帯がある。また日本有数の弥生墳墓の集中地帯もある。

さらには河内とならんで、大和につぐ大型前方後円墳も存在しているのだ。

歴史的に見るとすごい地域である。どうしてこんな地域が大和のほかにあるのだろうか。

その理由は、ひとえにこの吉備の穴海にあるようだ。

縄文・弥生、そして古墳時代ごろまでは、現在の岡山市と倉敷市の大半は海だった。

本土と、その南にあった「吉備の児島」という小豆島よりも大きな島に囲まれた内海だったのである。

具体的にいうと、東は正月一四日の裸踊りで有名な西大寺付近の吉井川から、西は岡山市街を越えて倉敷市のそばを流れる高梁(たかなし)川まで、北は山陽自動車道から、南はおなじく岡山・倉敷両市街をこえて児島半島の北の山裾までである。

その大きさは、東西五〇キロメートル、南北は一番幅の広いところで二〇キロメートル、面積ははぼ琵琶湖に匹敵する。

それが吉備の穴海だった。

しかし岡山で吉備の穴海のことを尋ねても、図書館の司書でさえ知らなかった。

知らないのもしかたがない。現在、それはどこにも存在しないからだ。いまでは「幻の海」になっている。

強いてその「幻の海」を見たければ「岡山・倉敷の両市街地を見ればいい」ということになる。

しかしそれではもうひとつ実感が湧かない。

そこで「幻の海」を見るべく、岡山駅から宇野線に乗って児島半島の宇野に向かった。

岡山駅を発車して七、八分もすると、笹ヶ瀬川という川をこえる。

すると、左手の車窓に一面広大な干拓地が見える。家が点在している。

その真ん中を倉敷川が流れている。

その流れの先には児島湖、そしてその果ては児島湾である。

瀬戸内海に出るまでには、まだ二〇キロメートルほどもいかなければならない。

そういう車窓風景が、笹ヶ瀬川から宇野駅の二つ手前の八浜駅までの約三〇分間、延々とつづく。

もっとも、それから十年余りたった最近ふたたび訪れてみたら、一戸建ての家々が密集するようになった。

驚くべき様変りである。

それでもなお「穴海」のイメージを感ずることはできた(トップ写真)。「ああ、これが吉備の穴海か」とおもった。

2 日本の海岸・山岳・森林

top

しかしこういう風景は、かならずしも吉備の穴海の専売特許ではない。

規模が多少大きいというだけで、日本中に多く見られる沖積地帯の田園風景と基本的に変わるところがない。

しかし、昔はそうではなかった。三世紀の日本の状況を伝える『魏志倭人伝』に、

| 倭の地を参問するに、海中洲島(すとう)の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里可(ばか)りなり。 |

という記述がある。

すると、そのころの日本人は海岸べりの台地などに細々と張りついていて、沃野など望むべくもなかった、ということがわかる。

もし山にでもはいれば、そこは、

といった有様だった。

外国を旅行してつくづく感じることだが、世界のどこでも都市の近くの山というものは一般になだらかで、どこからでも登れそうにおもえるのに、国土の大部分をしめる日本の山はどんな小さな山でも、どこから登っていいかわからないほど急峻で、かつ、襞(ひだ)が細かい。

こんな急峻な山のあるところは都市を離れても、ヒマラヤとかアルプス、スコットランド、スカンディナビアなど地球上でもかぎられたところしかないのではないか、とおもわれる。

ところが日本では、北海道、東北、あるいは中国山地は比較的なだらかとはいえ、後はそこらの裏山でもそう簡単には登れない。

アメリカの地質学者のウィリアム・M・デイビスのいう「侵食輪廻論」からみると、河川の侵食の激しい。

したがって斜面が急で襞(ひだ)の多い「壮年期」の山の形を保っているようである。

その後、風化と侵食によりしだいになだらかになって「老年期」そして「準平原」に向かうものだが、「老年期」や「準平原」に向かわないのはどうやら日本の山を覆う森林のせいではないか。

森林が風化や侵食を防いでいるのだ。

つまり「草木茂盛」が山をいつまでも「壮年期」にしているのではないか、とおもわれるのである。

実際「日本の森林はすごい」とおもったことが一再ならずある。

イギリスのロビン・フッドで有名なシャーウッドの森を見たとき「これが森か」とおもった。

せいぜい明るい林といえるていどのものだ。アマゾンのジャングルを見たときもおなじだった。

「いったい、どこがジャングルなのか」とびっくりした。

ボルネオやニューギニアの熱帯雨林を見た人も「日本の照葉樹林のほうがはるかに鬱蒼としていて、暗くて、恐い」という。

世界の山を歩いた生物学者の今西錦司は「植物の種類のもっとも多いのは世界で南アフリカと日本だ」といっていた。

だから、こんなちっぽけな島でも豊かな森林のせいで、山はいつまでも険しいのだろう。

しかしそれは、この国の地形のユニークさを保っているだけだろうか。

3 土地は誰がつくったのか?

top

ともあれ、そういう険しい山国の日本列島であってみれば、昔は平地のあるはずもなく「田んぼや市街地のある沖積平野というものは大方、海だった」と考えていい。

すると現在、日本の国土の総面積三七万七〇〇〇平方キロメートルのうち沖積平野はおよそ八パーセント、三万平方メートルぐらいとみなされるが、そしてそこに日本人口の約半分、六〇〇〇万ぐらいの人々が住んでいるのではないかとおもわれるが、それらは、そのころは全部海の中だったのである。

この吉備の穴海にしても、その海が陸になった原因は、もちろん吉井川、旭川、高梁(たかなし)川などの河川が運んできた土砂だったろう。

しかしそれだけなら縄文・弥生の一万数千年間でも埋まりそうなものだ。

しかしその間には、じつはあまり埋まらなかった。

河川が運んできた土砂があちこちに堆積しただけである。そしてどんどん沖合いに拡がっていった。

しかも洪水のたびにその位置や形をかえる乱流乱床地帯だった。とても人開か住めるようなところではない。

ところが古墳時代のほぼ四〇〇年間に、そのかなりの部分がきれいに埋まってしまったのである。

もちろんそうでないところもある。

今日の倉敷市街などは、歴史時代においてさえ長らく阿知潟(あちかた)という海だった。

だがそれにしても「この広大な穴海が、乱流乱床の氾濫原からさらに平坦な陸地になった」

とすると、その「平坦な陸地」をいったい誰がつくったのだろうか。

その問題をつきつめていくと、結局、歴史時代はもちろん歴史時代以前においても、そこになんらかの形での人間の営みというものを考えざるをえなくなってくる。

しかし、残念なことに、吉備の穴海にはそのことを記す文書も伝承も残されていない。

すべては闇のなかに閉ざされてしまったのだ。

4 神話を読みかえす

top

ここで、外国の例を見よう。

ヨーロッパの西北にあって北海に面する国オランダの国土の二五パーセントは、現在海面下にある。

それは、一三世紀以来、全部、オランダ人が干拓によってつくりだしたものだ。

そこでオランダ人は「世界は神がつくった。しかし、オランダはオランダ人がつくった」という。

オランダ人みんなが誇りにしていることである。

じつは日本は、オランダほどではないにしても「少なくとも近年は干拓で国上の大きな部分をつくりだした」という点では同じような国柄である。

しかし近年だけではない。古くからそうだった、ということについては、今日の日本人にはそのような意識はない。

いま住んでいるところが海だったことは知っていても「その海がいつ陸地に変かったのか」とか「ひょっとしたら大昔からわたしたちの祖先が海を陸に変えてきたのではなかったか」などとは誰もあまり真剣に考えない。

その証拠に、日本中の多くの市町村がそれぞれ市史や町村史を出しているが、そのなかで、たとえば縄文時代、弥生・古墳時代、古代、中世、近世、現代といったような各時代の海岸線や湖岸線などを比較して示しているものは、私がいままで見たかぎり皆無である。

弥生・古墳時代以降の各時代に海岸線や湖岸線が大きく変動したのにもかかわらず、である。

だからそういう市町村史を読むわたしたちは「現在の土地の形が昔からずっとあった」とおもってしまうが、これは大いなる歴史の誤解を生むのではないか。

すると「歴史家はそういうことに関心がないのか」「地理学者は何をしているのだろう」と、考えこんでしまう。

そこで、なぜ日本の学者は昔の土地の形に関心がないのか、と考えると、しばしば学問どうしの連携を欠くといわれる日本の学問世界の欠陥のほかに「そもそも学問対象から神話というものが外されたからではないか」とおもわれるのである。

たしかに、第二次世界大戦前は学問のうえでも神話が幅をきかした。

戦後は「羹(あつもの)にこりて膾(なまず)を吹く」せいか、神話そのものを学者があまり省みなくなった。

しかし、戦前に神話がとりあげられたのは皇国史観につごうのいい部分だけである。

神話には、古代人の素朴で味わいのある話がいっぱいある。

「神話学」がもっと再建されてもいいのではないか。

実際、いまから一五〇〇年も二〇〇〇年も前におこなわれた土地開発の事業などは、当時、文字も紙もなかったから今日知りようがない。

知りうるとしたら人々の口から口へと語りつがれる伝承しかない。

しかしそれらもあらかた消えてしまった。

残ったものは、昔話や伝説、神社の縁起などのほかは、のちの国家の史官たちによって復元された神話ぐらいのものだ。

すると、日本の「国づくり」の古いことを刧るには『風土記』や『記紀』のなかに散発的に語られているこれら神話を読むのも、大切なひとつの方法であろう、と考えられるのである。

5 「国引き」

top

そこでひとつ神話を検討してみよう。まず有名な出雲の「国引き」である。

八雲(やくも)立つ出雲の国は、狭布(さの)の稚国(わかくに)なるかも。初国(はくにち)小さく作らせり。

故(かれ)、作り縫(ぬ)はな。 |

この『出雲国風土記』によれば、八束水臣(やつかみずおみ)津野命(つののみこと)が小さな国を大きくするためにたとえば、

| 高志(こし)の都都(つつ)の三埼(みさき)を、国の余(あまり)ありやと見れば、国の余あり。 |

といって、遠くにある国や島を見つけて綱をかけて引っ張ってくる。

その状況は、韻を踏んだ詩の形でつたえられる。多分、歌にうたわれて伝承されたものだろう。

童女(おとめ)の胸鉏(むなすき)取らして 大魚(おうお)のきだ(鰓(えら)のこと)衝(つ)き別(わ)けて

はたすすき穂(ほ)振り別けて 三身(みつみ)の綱うち挂(か)けて

霜黒葛(しもつづら)くるやくるやに 河船のもそろもそるに

国来(くにこ)国来(くにこ)と引き来(き)縫へる国は 三穗(みほ)の埼(さき)なり

持ち引ける綱は 夜見(よみ)の嶋なり

堅(かた)め立てし加志(かし=杭)は 伯耆(ほうき)の国なる火の神岳(かみだけ)是(これ)なり |

「幅広い鋤を、 大地に突きたて、土を返し、太い綱をかけ、たぐり寄せ、ゆっくりと、引き寄せた国は、美保埼だ、引っ張った綢は、弓ケ浜だ、綱をかけた杭は、大山(だいせん)だ」という。

その美保埼(地蔵崎)も、弓ケ浜も、大山も実在する。壮大な話だ。

じじつ、古代出雲で大きな干拓工事がおこなわれたことは、出雲に巨大古墳が多いことをみてもわかる。

わが国は、三世紀末ごろから、巨大な土木事業によってつぎつぎ大きな墳丘墓をつくりあげてきたが、考えてみると、その土木事業を用いれば国土改造だってできるわけだ。

その国土改造によって、山と海ばかりだったわが国に「今日見るような沃野が形成された」と考えても不思議ではないだろう。

しかし、このような大土木事業がおこなわれるためには、まず第一に、技術と人間が必要である。

そのうち技術は大陸から輸入されたとしても、人間のほうは大陸から大量の移民があったとはおもわれないから、地の人間でやるしかない。

だが地の人間は、縄文人の生態を見てもわかるように、それまで採集や狩猟、漁労などで細々と生きてきたから、これは容易なことではない。第一、険阻な国土条件下では人々は分散して住まざるをえなかったろう。ために人々が協同するような組織などなかった、とおもわれる。

では、およそ組織などなかった社会で、どうしてこのような大土木事業が実行できたのか。

それは、この神話のヤツカミズオミの存在がヒントを提供している。ヤツカミズオミは神話のなかで神さまとみられるからだ。実際、国引きが終わったあと、

| 意宇(おう)の社(もり)に御杖(みつえ)衝(つき)立てて、「おえ」と詔(の)りたまひき。 |

「オウの森に杖をつきたて国引きは終った。オエすなわち神として鎮座した」という。

すると、神さまだから国引きが実行できた、というわけなのだ。

ではいったい、神さまとは何か。

6 神さまたちの国づくり

top

そういう疑問に、もうひとつの神話が答えてくれる。

『記紀』の古代世界に登場する大国主(おおくにぬし)命である。

オオクニヌシはほかにもいろいろな名前をもっているが、なかに国作(くにつくり)大己貴(おおあなむち)命の名がある。

国土創造者という意味だ。

というのも、オオクニヌシは、ある日突然やってきた「服装も変わっていれば言葉も通じない少彦名(すくなひこな)命と共同して国づくりをおこなった」からである。

スクナヒコナはその服装や言葉から察すると大陸からやってきた技術者とおもわれる。

ところがそのスクナヒコナは突然「国づくりができない」といって常世の郷へ去ってしまう。

これはどういうことだろう。たぶん、大陸の技術では国づくりができなかったことを意味するのではないか。

そこで困窮しているオオクニヌシに、

| 海を光(てら)して依(よ)り来る神ありき。其の神の言(の)りたまひしく、「能く我が前を治めば、吾能く共与(とも)に相作り成さむ。若(も)し然らずば国成り難(かた)けむ。」(『古事記』) |

すなわち「わたしを祭れば国づくりができる」という神さまが現れたのだ。

しかもその神は海からやってきた、という。

言葉が通じるところからすると、日本の他の地域から海伝いにやってきたのだろう。

もしそうだとすると、「大陸からやってきたスクナヒコナの国づくり技術だけではだめだ。

この国の神さまの助けがなければならない」ということではないか。

そこでオオクニヌシが「どう祭ればいいか」と聞くと、

「吾をば倭の青垣の東の山の上に伊都岐(いつき)奉れ。」と答へ言りたまひき。

此は御諸(みもろ)山の上に坐す神なり。 |

「大和の三輪山に祭れ」というのである。

7 大和湖が消えた

top

奈良盆地の東南にある三輪山は円錐形の美しい形をしていて、古来から多くの人々に愛されてきた。

ここに一つの神話がある。

崇神天皇の御世、孝霊天皇の皇女の倭(やまと)迹迹日(ととひ)百襲姫(ももそひめ)命は三輪山の大物主神の妻となる。

しかしオオモノヌシは夜しか尋ねてこないので「一度あなたの顔を見たい」と訴える。

そこでオオモノヌシはモモッヒメに「あすお前の櫛箱に入るが見ても驚くな」という。

モモソヒメが櫛箱を開けてみると小さな蛇が入っていた。

モモソヒメは約束を忘れて大声をあげた。

オオモノヌシは「わたしに恥をかかせた。次はお前が恥をかく番だ」といって三輪山に登ってしまう。

そのショックでモモソヒメはしりもちをつき、陰(ほと)に箸を突き刺して死んでしまった。

モモソヒメが死んだのを悲しんだ人々は、

大坂に 継(つ)ぎ登れる石群(いしむろ)を 手逓伝(たごし)に越さば越しかてむかも(『日本書紀・崇神紀』)

といって、大坂山の石を手渡しながらはこんで、モモソヒメのために大きな墓をつくった。

今日、三輪山のそばにある箸墓(あしはか)である。

たしかに、墳丘に残る石には大坂山・信貴山・二上(にじょう)山系の石が見られる、という(『奈良県史第三巻・考古』)。

この神話をひとつの暗喩と考えると、次のように解釈することができる。

蛇というのは川である。「それが小さい」のは、奈良盆地にそそぐ川はみな短小だからだ。

一方、モモソヒメは湖である。しかも「鳥飛百十(ととびももそ)」といわれた大きな湖である。

そのモモソヒメが死んだというのは、大きな湖「大和湖」がなくなったことを意味するのではないか。

実際、六〇〇〇年ほど前までの奈良盆地は、いまの「山の辺の道」あたりまで水がある一大湖であった(三村信男他『大和王寺文化史論』)。

現在の奈良盆地の大部分はその湖の底である。

ところが二五〇〇年ほど前に「JR関西本線が通っている河内堅上(かわちかたかみ)駅付近で断層による大陥没が起きて水が流れだし、湖の水位が二〇メートルほど下がった」と地質学的には考察されている。

だが、小さくなっても大和湖は残ったろう。そのことは、昭和五七年(一九八二)八月の台風一〇号で奈良盆地のおよそ二〇パーセントが冠水し「盆地底は川西村、安堵(あんど)村を中心に一大湖面が出現したような状況(『奈良県史第一巻・地理』)となったことをみてもわかる。

しかし、現在、大和湖はない。地元には、「昔、河内堅上近くの大和川の亀ノ瀬に巨大な滝があった」という伝承がある。

三村信男おそれを肯定している。

生駒・金剛山地の地層はこのあたりでねじれていて、いまも危険な土砂崩落地帯である。

もし両側の崖から土砂が落下してきて川をせき止め滝ができたとすると、その土砂を取ってしまえば、土砂の高さ分だけ水位は下がって大和湖はなくなる勘定になる。

たしかに、亀ノ瀬付近は「大和の風穴」といわれる。

奈良盆地と大阪湾の風が交互に吹きぬける。そこで近くに「風の神」を祭る竜田神社がある。

さらに「鉄の神」を祭る金山彦(かなやまひこ)神社もある。付近から鉄屎(かなくそ)が出土している。

つまり人間がここで風の力で火力を強めて鉄の工具をつくり、滝の土砂を取りのぞいた可能性が考えられるのだ(『空間の演出力』)。

すると、この神話はその上うな大事業があったことをいまに伝えるメッセージであり、箸墓は、その上うな国土開発のモニュメントではないか、とおもわれるのである。

8 見えない神さま・見えるカミサマ

top

では誰がそれをやったのか。

この神話の流れからいえば、三輪山の神のオオモノヌシである。

しかし、実際に陰(ほと)を突いたのはオオモノヌシの託宣を告げたであろうモモソヒメだ。

だからこそ人々は、モモソヒメが死んだときに巨大な墓をつくったのである。

これは『魏志倭人伝』に登場する卑弥呼の話に似ている。

鬼道に事(つか)え、能(よ)く衆を惑わす。

といわれたヒミコは、よく国を治めた。そして彼女が死んだときには、

大いに冢(ちょう)をつくる。径(けい)百余歩。

と記されている。

つまり、ヒミコもモモソヒメもともに巫女である。

そして死んでともにこのような巨大な墓がつくられた、ということは、ともに大きな仕事をした。

モモソヒメのばあいは彼女の託宣にしたがって人民が行動を起こし、その結果、大いなる沃野が拓かれた。

そこで「神さま」として祭られたことが考えられる。

箸墓という前方後円墳の後円は「山」、前方は「里」、そしてそれらをとりまく周溝は「海」、全体を「神の国」とすることができるのではないか。

日本の巫女の歴史は古い。各地で縄文時代の無数の女性土偶が発見され、なかに腕輪や耳飾などをつけた巫女と推定される女性がいる。

すると、文字もないような古い時代の国づくりは、このような巫女の神託によって組織をもたない人々が行動し、巨大な土木事業を成功させ、その結果、その土木事業によって方形周溝墓や前方後円墳がつくられたのではないか。

実際、天照大神も、その本来の名の大日霎貴(おおひるめのむち)のヒルメは「日の妻(め)」で「日に仕える巫女」(折口信夫)といわれるように、太陽という神さまに仕える巫女だった、と考えられる。

その巫女が神さまの託宣を発して稲作をすすめた結果「其の秋の垂穎(たりほ)、八握(やつかほ)に莫莫然(しな)ひて甚(はなは)だ快(こころよ)し」(『日本書紀・神代上』)となり「神さま」として祀られるようになったものであろう。

ここで、このような「日本の神さま」について考えたい。

キリスト教やイスラム教の神さまと同様、日本の神さまも、一般に人々の前には姿をおあらわしにならない。

そのことは、近年、カミという言葉が、江戸時代いらい定説化されていた「土説」から、語源学的に見て籠(こも)るや隠(く)み寝(ぬ)と同じ動詞クム(隠む)から起きて名詞カムに転化した「隠(かむ)説」あるいはそれが一般的な発音となった「隠(かん)説」(阪倉篤義・薗田棯)が有力になっていることをみてもわかる。

神祖(かんおや)とか神(かん)さびなどといわれる神(かん)である。要するに神さまは隠れていらっしゃるものなのだ。

そこでさきのオオクニヌシも、有名な「国譲り」のあと姿を隠してしまう。

ヤツカミズオミもそうである。このオオモノヌシも姿を隠してあらわれない。

すると、人々の前に姿をあらわすのは巫女だけである。その巫女は神さまの言葉を託宣する。

託宣をし、ご利益をもたらす。その巫女はアマテラスの例のように「神さま」となる。

これは、イギリスの文化人類学者のジェームズ・フレイザーがいう類感呪術とみなされる。

相い似たものどうしのあいだに「エーテル」が伝わるのだ。

このばあい、神さまと巫女とのあいだに「エーテル」が伝わるのである。

すると、巫女は「神さま」あるいは「呪物」となった、といっていい(『呪術がつくった国日本』)。

そういう神さまのエーテルが伝わって呪物となりご利益をもたらすものをここではカミサマといっておこう。

するとカミサマはこの地上に厳として存在する「見える神さま」なのだ。

日本の国では、この「見える神さま=カミサマ」が大いに活躍するのである。

9 ミシマノカミと后神

top

実際、そういう国づくりを語るものは神話だけではない。

日本各地の神社の縁起や伝承にも多くの国づくりとカミサマの話が見られる。一例をあげよう。

静岡県三島市の三嶋大社に三島の神が祭られている。ミシマノカミは富士火山帯の「噴火と造島の神」とされ、そこで敬意をこめて昔から「御島の神」とよばれてきた。

それが「三島の神」となる。

この神には多数の后(きさき)神がいて、伊豆七島の八丈島、神津島、三宅島、大島などに祭られ、それぞれ防災や造島の事業に貢献している。

ミシマノカミもはじめはそれらの島にいたが、

「のち伊豆半島の先端の白浜海岸に上陸し、その地で伊古奈比売神と共同して、谷を塞ぎ、岩を碎いて二〇〇〇町ばかりの沃野をつくった。

その功によって伊古奈比売(いこなひめ)神社に祭られた」(『日本後紀』)とされる。

さらにミシマノカミは白浜海岸から南下して、狩野(かの)川中流の大仁(おおひと)町付近で、三島(みしま)溝樴姫(みぞくいひめ)命と一緒にあたりの土地を開発したことが、ミシマミゾクイを祭神とする広瀬神社の縁起に伝承されている。

ミシマミゾクイはその名のとおり水路を整備する農耕神である。

のちミシマノカミは現在の三嶋大社に移った、とされる。

このあたりも南に広大な水田地帯をひかえ、かっては国府も営まれた肥沃の土地だ。

毎年正月七日に盛大におこなわれる田祭は、ミシマノカミが農耕神であったことを強く印象づける。

ここで注目されることは、このように「国づくりのミシマノカミ」は、いつも后、すなわち女神と組んで国上改造をおこなっていることだ。

それは、これら女神が巫女だったことをしめすものではないか。

つまり、ミシマノカミの託宣が巫女の口を通して語られた、と考えられるのである。

そこで、人々に感謝されて、これら巫女が各地に多く祭られた。

日本各地の神社に「女性神」がカミサマとして多数祭られる理由であろう。

10 カミサマの奪いあいが始まる

top

このように見てくると、古代出雲においても、古代大和においても、あるいはミシマノカミに見られるように伊豆半島や伊豆諸島などにおいても、カミサマによる国づくりが多数進行したことがわかる。

そのような国づくりの結果、各地に沃野が生まれ、とどうしにそれを管理する古代政権が誕生した、と考えられる。

そういう地に多く巨大古墳などが形成されるからだ。

その古代権力の形は、邪馬台国のヒミコが、

| 年已(すで)に長大なるも、夫婿(ふせい)無く、男弟あり、佐(たす)けて国を治む。 |

といわれたように、国づくりなどに活躍したこれら巫女と、国を管理する血縁の男性あるいは夫とによる共同統治であったと考えられる。

実際、方形周溝墓には首長とならんで、特殊な貝輪をつけた司祭者、あるいは巫(かんなぎ)が多く発掘されるからだ。

その巫は女性が多かった。巫女(みこ)である。

女性のほうが男性より一般に現実的で、かつ、直観力に秀でていたからだろう。

そこで、巫女と首長の共同統治国家を神政国家ならぬ「巫政(ふせい)国家」(山上伊豆母『古代神道の本質』)と呼ぶことにしよう。

モモソヒメと崇神天皇、神功皇后と仲哀天皇、推古天皇と廐戸(うまやど)皇子などがそうだ。

そのような巫政国家は、近畿、中国、北九州を中心に、弥生時代から古墳時代にかけて、およそ一〇〇〇年ほどつづいた、と考えられる。

この巫政国家において人民が敬愛し、奉納品をもっていくのはいつも巫女のほうだ。

相方の男性は、その巫女が発する神託の指ししめす方向にしたがって現実の政治をすすめるだけだ。

となると、権力者となった相方の男性は、この巫女を他から奪われないようにいつも厳重に守る。

ヒミコが住んだ宮殿もまた、“宮室、楼観、城柵、厳かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す。”と記されている。

姿を隠すのは「見えない神さま」と違って、他から奪われないためだ。

古代の権力者となった天皇も、巫女を片時も放さない。

そうしないと、人民のもってくる供進物がえられないからだ。いわば「税金」がはいらないのである。

『日本書紀・垂仁紀』にこういう話がある。

垂仁天皇の皇后の狭穂(さほ)姫は、沙本之(さほの)大闇見戸売(おおくらみとめ)つまり「暗闇を見通す鋭い眼」と称せられた巫女と見られる人の娘である。

あるとき、兄の狭穗彦王(さほひこのきみ)から「帝と自分とどちらを愛するか」と聞かれ「兄」と答えたら「寝ている天皇を短剣で刺し殺し二人で天下を取ろう」といわれた。

しかし、いざとなるとサホヒメは実行できず、とうとう天皇に白状してしまい、そのあと兄のもとへ逃げる。

天皇はサホヒコを殺しサホヒメを助けようとするが、サホヒメも死んでしまった、という話である。

この話は、ふつう兄と夫との板ばさみ、あるいは天皇夫婦の純愛物語とされるが、以上の文脈からみると、二人の権力者のあいだでの巫女・サホヒメの争奪戦ではないか。

また、孝徳天皇の皇太子の中大兄(なかのおおえ)は天皇と対立すると、大后(おおきさき)であり妹である間人(はしひと)王女をともなって天皇を置き去りにしたまま、さっさと難波(なにわ)京から飛鳥(あすか)へ移ってしまう。

翌年、天皇は難波で孤独のうちに死ぬ。

その中大兄、のちの天智天皇の弟の大海人(おおあま)王子は、天智の娘の鸕野讃良(うののさらら)をつれて吉野を脱出

し、天智の息子の大友王子から皇位を簒奪する。

このように首長たちは、大切な巫女をいつも手許から放さないのである。

11 天皇と吉備の女たち

top

そういう事情は、ここ吉備の国においても同様だったろう。

吉備の穴海が存在していた当時、あるいはその末期の氾濫原や沼沢地帯だったころ、海岸線などにそって多数の縄文貝塚、弥生墳墓、前方後円墳などがつくられた。

すると、ここに巨大な開発がおこなわれ、数々の政権が打ちたてられたことが想像される。

実際、京都の椿井(つばい)大塚山(おおつかやま)古墳とならぶ多数の三角縁(さんかくぶち)神獣鏡(しんじゅうきょう)を出土した備前車塚古墳、古墳の形と副葬品が箸墓古墳と酷似する浦間茶臼山古墳、仁徳陵や応神陵に匹敵する規模をもつ造山(つくりやま)古墳などがこの地に強大な権力があったことをしめしている。

そういう吉備において、政争の蔭につねに女性がいたことが『記紀』などに語られる。

采女(うねめ)あるいは美女をめぐる争いである。

たとえば、景行天皇の后となった針間之(はりまの)伊那毘能(いなひの)大郎女(おおいらつめ)は、古代の悲劇の英雄・倭建(やまとたける)命を生む。命の后の一人も吉備出身である。

吉備臣の祖の御友別の妹の兄媛は応神天皇の后となるが、大和の空気があわない、といって吉備に帰ってしまい、天皇は後を追いかけて吉備一族を厚遇するなどご機嫌をとるが、彼女が大和にもどった形跡はない。

仁徳天皇の后の黒日売(くろひめ)も吉備の海部直(あまべのあたえ)の娘であるが、皇后の嫉妬を嫌って吉備に帰ってしまい、天皇がやはり後を追いかけて歌を詠んで自分の想いを告白するが、同様の結果である。

絶世の美女といわれた吉備上道臣(かみつきちのおみ)田狭(たさ)の妻の稚媛(わかひめ)を雄略天皇が奪ったため、タサは新羅の国に走って大和と新羅が戦争を始める。

一方、ワカヒメは、天皇の死後、その子星川皇子とともに皇位を徂うが、雄略の後の清寧天皇を支える大伴室屋(おおよものむろや)によって焼き殺されてしまう。

政治的で血なまぐさいこれらの多くの事件の蔭に、采女や美女を奪おうとする権力者間の激しい闘争がある。

天皇の后となった地方権力者の血縁の采女や美女は、たいてい服属の証しとして差しだされたその地の神妻、つまり巫女だからだ。

とすると、これも「カミサマの争奪戦」ではないか。日本の政治はもちろんのこと、都市を理解するうえでもこれは大切な視点であろう。

12 キビツヒコとウラの戦争

top

さきに、吉備の穴海を知るために岡山駅から宇野線に乗って海に向かったが、吉備を知るうえでもうひとつ大切な鉄道路線がある。

山に向かう吉備線だ。

吉備線は岡山から西へ、備中高松をとおって総社(そうじゃ)までいく。

昔の山陽道、あるいは吉備街道である。

現在の山陽本線はもっと海ぞいをはしるから、この吉備線はいまではさびれてしまったが、かっては備前、備中、備後の各国府はみなこの街道ぞいにあった。

さらに、吉備の名だたる古墳もこの吉備線沿線にならんでいる。

全長一〇〇メートルをこす中山茶臼山、小盛山、造山、こうもり塚、小造山、作山などである。

岡山駅を出てしばらくすると、左側の車窓に美しい山が見える。古来から歌にうたわれた「吉備の中山」だ。

吉備線は、この吉備の中山の北の端を迂回して西へすすむ。

中山から手前が備前の国、そしてその向こうが備中の国である。

中山の北端をとおるころ、その東麓と西麓にひとつずつ大きな社が見える。

吉備津彦神社と吉備津神社である。

吉備津彦神社は備前の国の一宮、吉備津神社は備中の国にあって吉備の国の総鎮護の神とされた。

主祭神はともに吉備津彦命である。

このキビツヒコにかんして桃太郎説話の原型とおもねれるような「キビツヒコの鬼退治」という伝承がこの地にある。

昔、身の丈一丈四尺(四・二メートル)もある温羅(うら)という百済(くだら)の国の王子が、備中の山奥の新山(にいやま)にきて城をかまえ、悪事のかぎりをつくし、人々に鬼と恐れられた。

その城は、いま鬼城山(三九七メートル)の山頂に、朝鮮式山城の跡といわれて国指定の史跡文化財としてある。

そこで大和朝廷は、五十狹芹彦(いさせりひこ)命にウラの討伐を命じた。

イサセリヒコは、この吉備の中山に本拠をかまえ、さらにその西に石の出城を築いた。

いま倉敷市矢部にある楯築(たてつき)神社がその跡といわれる。

戦いが始まると「両者の射た矢が空中でみなハッシとぶっつかって海に落ちた」という。

激戦の表現であろう。その矢を祭ったのが岡山市高塚にある矢喰(やくい)宮とされる。

そこでイサセリヒコは、二本の矢を一度につがえて射た。

すると、一本の矢は相手の一本の矢と空中で衝突したが、残る一本の矢はウラの左目にあたって血が流れて川となった。

現在「足守川にそそぐ血吸川がそれだ」とされる。

たまらずウラは、キジとなって山中に逃げたがイサセリヒコは夕力となって追った。

しかたなくコイとなって血吸川に潜るがイサセリヒコはウとなってコイに噛みつく。鯉は舟の意か。

いま貪敷市矢部にある鯉喰(こいくい)神社はその跡といわれる。

こうしてイサセリヒコはウラを捕らえる。ウラは自分の「吉備冠者」の名をイサセリヒコに奉る。

イサセリヒコはキビツヒコとなる。

そしてウラの首をはねて犬にくわせたが、ウラは髑髏(どくろ)となってなお吼えつづけた。

やむなくキビツヒコは吉備津宮の地下深くに髑髏を埋めた。

しかし、それでも怨霊の声は鳴り止まない。

ところが、ある夜、キビツヒコの夢にウラがでてきて、

「わが妻・阿曾媛(あぞめ)に竈(かま)を焚かせよ。

すると竈は幸せなときには心地よく鳴り、不幸なときには喧(かしま)しく鳴る」といった。

今日、吉備津神社の有名な吉凶の占い「釜鳴神事」としてつたえられる。

上田秋成は、この「吉備津の御釜祓(みかまばらい)」をもとに『雨月物語』のなかで「吉備津の釜」という怪奇小説を書いている。

13 真金吹く吉備

top

吉備線は、広々とした田園地帯を西へすすむ。

さきの伝承では、両者がここで戦争したとき「矢は水に落ちた」というから、ここらあたりまで吉備の穴海がひろがっていたのだろう。

すくなくとも沼沢地帯か、あるいはこのあたりを流れる足守川の氾濫原であったにちがいない。

たしかにそこは「昔、海だった」といっていいような平坦で、のどかな土地だ。

さて、以上の話が初めて文字に記録されたのは、室町初期の謡曲『吉備津宮』のようである。

それ以前は人の口から口ヘと伝えられた伝承にすぎない。

しかし伝承がたんに伝承にとどまらないのは、その伝承に関連する社(やしろ)などの多くが実在していることだ。

となると、この伝承が物語るような歴史的事件があった可能性が高いのではないか。

考えてみると、この吉備津神社の鳴釜の製作は、代々、吉備津神社の北西七キロメートルのところにある阿曾村(現総社市西阿曾)の鋳物師(いもじ)があたってきた。

そこはウラの妻のアゾメの出身地である。

さらにそこから北西三キロメートルのところの新山の奥が鬼城山であり、その山麓にいまも温羅遺跡がある。

付近から数多くの製鉄遺物が発見されている。

さらにその奥の中国山脈一帯は日本最大の砂鉄埋蔵地帯である。血吸川はそこから発する。

とすると、ウラが百済からやってきた、というのは朝鮮半島からきた製鉄集団の可能性が高い。

血吸川を染めた赤い色は鉄錆だろう。

そして、製鉄のために山の木々は伐採され、下流はしばしば洪水となって人々を苦しめたことだろう。

出雲のヤマタノオロチの「吉備版」だ。

そこでこの伝承は、製鉄集団と稲作民との抗争と考えられるが、しかしその鉄は、一方では沃野の開発に欠かせない。

「真金(まがね)吹く吉備」という言葉がある。「鉄の吉備」ということだ。吉備の枕詞になっている。

『古今和歌集』に、

| まがねふくきびの中山おびにせる ほそたに川の音のさやけさ (一〇八二) |

がある。

この細谷川は小さい谷川のことをいう。中山の西に血吸川の下流の足守川が流れている。

このあたりを昔は真金村といった。吉備の国は大和朝廷に鉄や鍬(くわ)を貢納した。

中世には、備中鍬はたいへん有名だった。

すると「鉄の鍬や斧」が吉備の穴海を沃野にしたといえるのではないか。

従来の歴史学や考古学ではあまり指摘されていないけれど、川の流れの速い日本の氾濫原などで川筋を整えるためには、中国大陸で用いられる土塁では無理で、何千、何万という矢板が必要であった。

矢板を打ちこんで川の流路をつくりだすのだ。

それはイザナギ・イザナミが国づくりのときに用いた矛に似ている。

その矛ならぬ大量の矢板をうるためには森林を伐採しなければならない。すると鉄の斧が欠かせない。

そう考えると、弥生時代に日本に稲作が定着したのは大陸から米が入ってきたのではなく、正しくは「米と鉄が入ってきたからだ」といえるのである。

さてこれら吉備の製鉄集団は、いままでのように次々と山を裸にして移動していったのではなかったようだ。

阿曾村の鍛冶屋たちに見られるように、かれらは定住して鍛造や植林をおこない、稲作民と共存したのではないか、と考えられるからである。

鬼とされたウラの霊が、吉備津神社にある「お釜殿」の下に、さらにはキビツヒコを守る四つの宮の一つとして本殿の外陣に艮御崎(うしとえあおんざき)として祭られているのも、稲作民がこれら製鉄集団を受容したからだろう。

そのウラの霊を斎(いつ)いているのは、いまも阿曾女(あぞめ)という名の巫女である。

ウラは巫女を通していまも生きつづけているのだ。

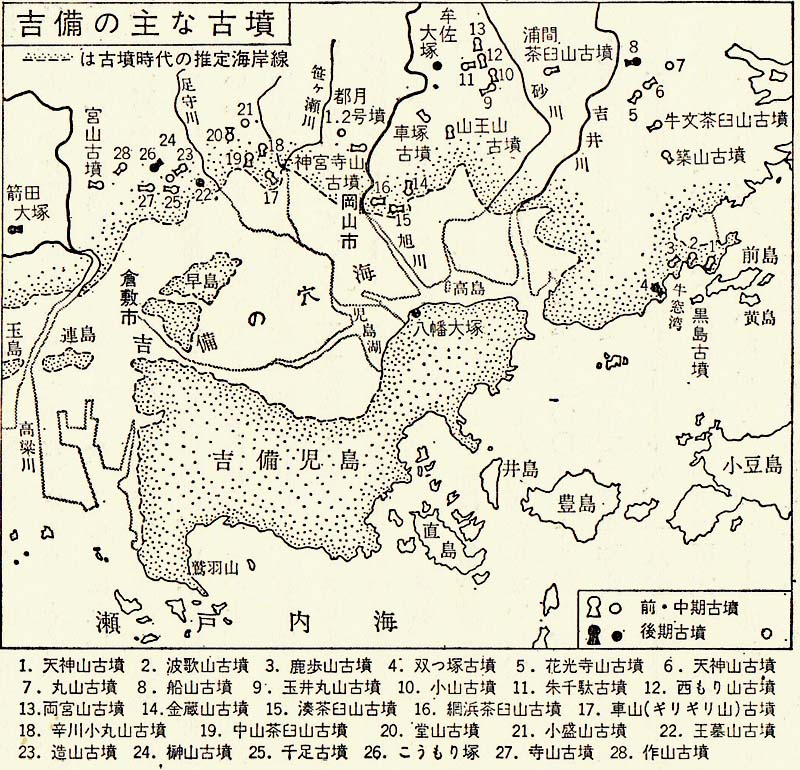

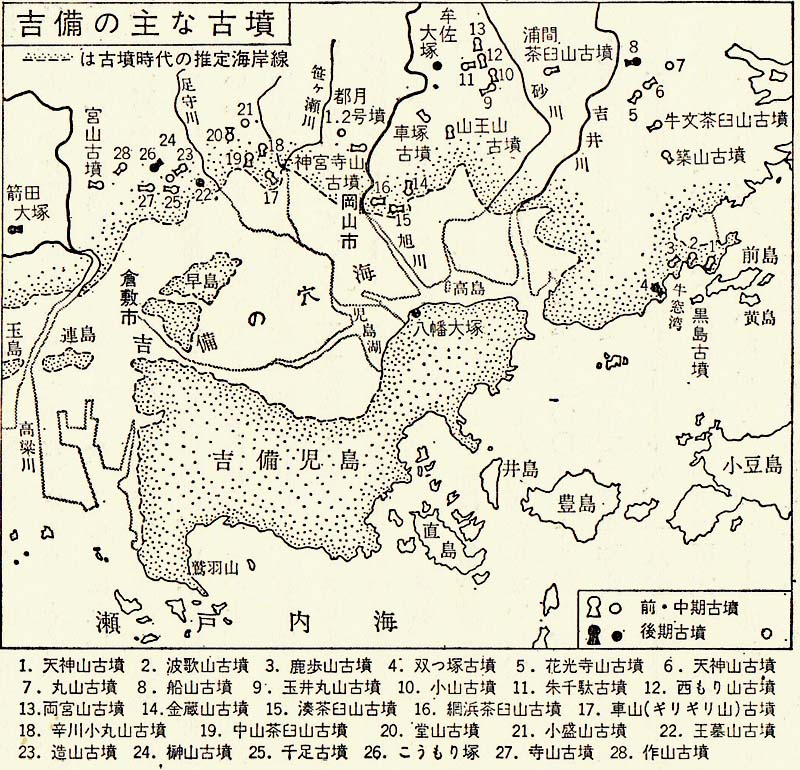

14 古墳時代の吉備の穴海

top

古代吉備王国の謎(真壁忠彦、真壁葭子著、新人物往来社 p118)より

|

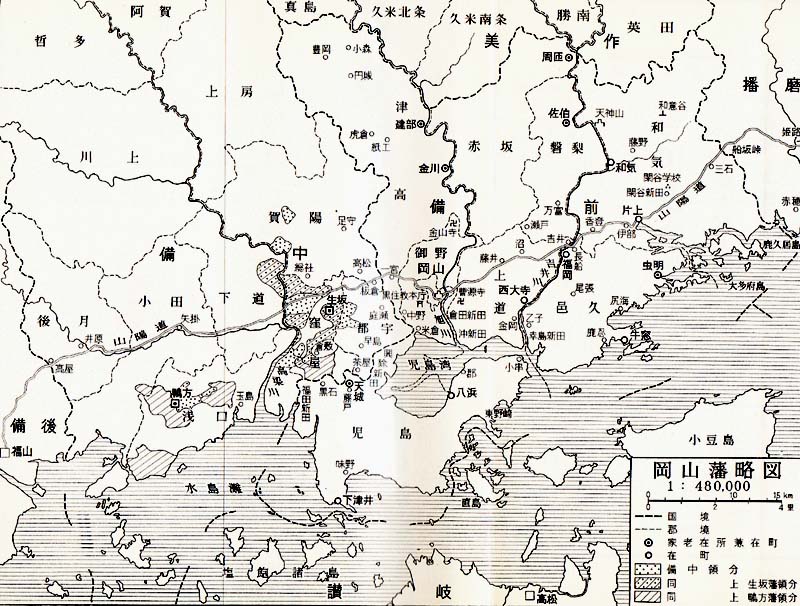

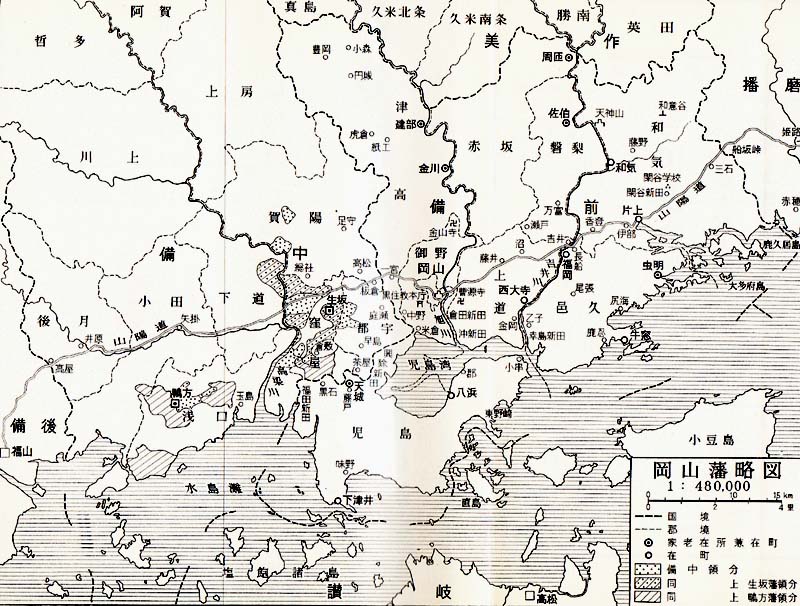

15 江戸時代の岡山藩の地図

top

人物叢書81『池田光政』(谷口澄著、吉川広文館 p230)より

|

top

****************************************

|