|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四 その五 その六 その七

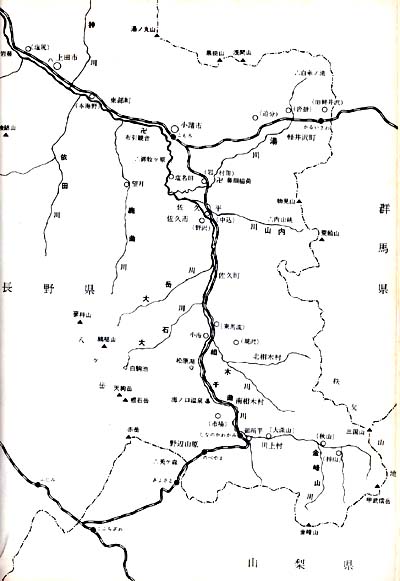

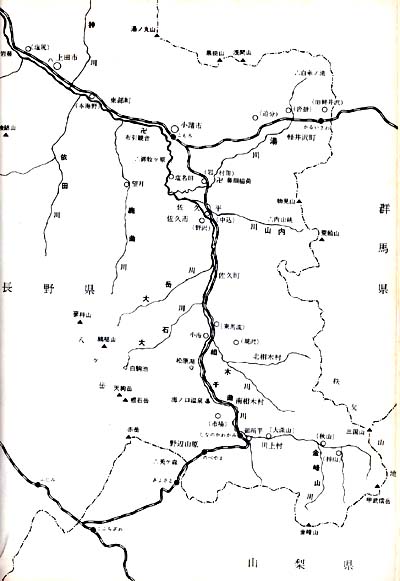

写真で見る千曲川・信濃川(その一)

千曲川の源流

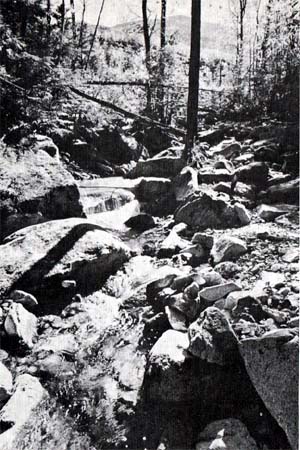

日本第一の長河信濃川もここでは小さなせせらぎにすぎない(川上村) |

|

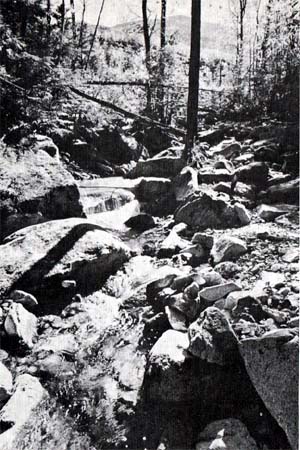

秩父山地の奥深い山林の中を流れ出る千曲川の源流

1 千曲川最上流の川上郷 top

千曲川は秩父山地の甲武信岳(標高二四八三メートル)に源を発する。 この山は文字通り甲斐・武蔵・信濃の三国の境界にあり、秩父多摩国立公園の中心になっている。 |

支流の金峰山川が刻む金峰山。白樺の純林が美しい |

シラビソの密林におおわれ、山窩(か)伝説さえもっている奥深い山である。

千曲と信濃の川旅は、このような秩父山地から始まるのである。

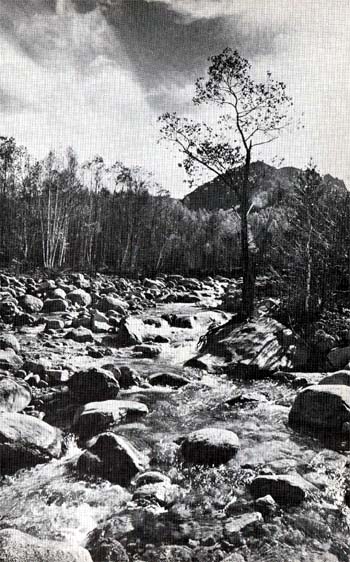

深い谷を刻んで流れる千曲川は、小流ではあるが、南佐久郡川上村の梓(あずさ)山部落の近くになると、山のなかとしては、見事な河岸段丘をつくっている。

これは秩父山地から流れ出る梓川・金峰山川・小川・黒沢川などの支流が、千曲の本流とともに、幅広い段丘をつくっているからだ。

江戸時代梓山をはじめ、秋山・川端下(かわはけ)・居倉(いぐら)・大深山(おおみやま)・原・御所平・樋沢(ひざわ)の八部落を、川上八ヵ村と呼んでいたが、明治以後合併して川上村となって、こんにちに至っている。

千曲川の谷間にある川上村は、地形的にも隔絶されて、一つの別天地を形づくつている。

明治三十年代島崎藤村は、『千曲川のスケッチ』の中で「千曲川の上流に当って、川上の八ヵ村というのがある。

その辺は信州の中で最も不便な、白米は唯病人に頂かせるほどの、貧しい、荒れた山奥の一つである」と記るしている。

昭和十一年小海線が開通するまで、このような秘境の生活が続いたのである。

長い間この地の特産物は佐久馬であり、名物はソバであった。

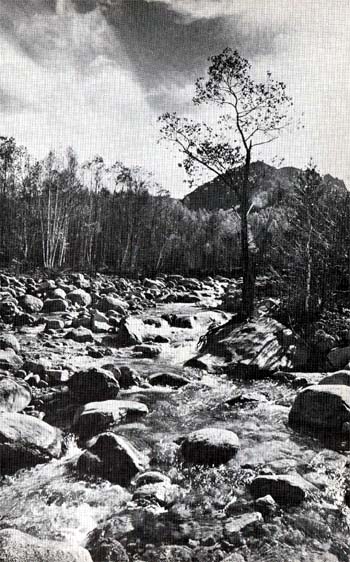

秩父山地から流れ出る梓川・金峰(きんぷ)山川などの支流はもちろん、千曲川の本流も単なるせせらぎにすぎない。

樹間を流れる川の水はあくまで澄み切り、その色は実に鮮やかである。

とくに深みや淵では、水の色はエメラルドを融かしたような色を呈し、黒や白の巨岩ととも山水画そのままのような景観をつくり出している。

その美しさは筆では表現できないほどすばらしい。

深い森のなかの川には、堤防さえもなく、自然のままの流れは、訪れる人を魅了せずにはおかないのである。

とくに金峰山川の清流は周囲の木々に映えて、四季を通じてすばらしいが、とくに新緑の春と紅葉の頃は美しい。

この川に沿って、大弛(おおだるみ)峠越えに山梨県塩山市に至る林道が通じている。

せまい谷間にひっそりとたたずんでいる川端下部落、

金峰山への登山口でもある

|

金峰山川の水石は自然の交響曲をかなでている

|

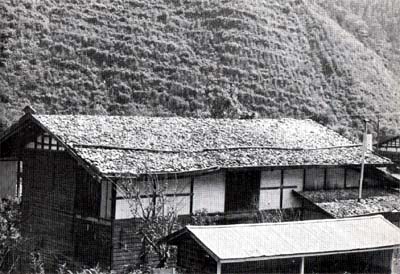

川上村の民家の特色は、豊富なカラ松材を用いた「板屋根」か多いことだ。

幅四〜五寸(一二〜一五センチ)、長さ一尺二〜三寸(三六〜三九センチ)ほどの柾目の屋根板が、三、四枚重ねてふいてある。

そのさい板は、六センチから一二センチの間隔ずらしてあり、これを「二寸ぶき」、「三寸ぶき」、「四寸ぶき」とよんでいる。

間隔は短かいほど、富が豊かなことを象徴しているという。

屋根の末端には、部厚い「板止め」があり、屋根の上には大きな石が置かれていることから「石屋根」ともよばれている。

屋根だけ見ると、オーストリアのチロル地方やスイスアルプスの山村の民家と実によく似ている。

また物置もしくは蔵の多くは、カラ松でつくられた蒸篭(せいろう)造である。

餅米を蒸すセイロウと仕組がにていることから名づけられたのであろう。

カラ松は耐水性が強いことと、正倉院に見られる校倉(あぜくら)造と同様、内部の湿度が適度に調節されるので、山村における物置の建築にふさわしいものだ。

なおこの地方の土蔵は、蒸篭造をさらに土壁で塗りこめて作ってある。

八ヶ岳山麓の山村には全国的にも珍しい「カンバ屋根」の民家が見らわる。

川上村では白樺の樹皮を「カンバ」と呼んでいるが、これでふいた屋根は、樹脂が多いので水をよくはじくので耐久性が強い。

しかしカンバは軽いので、風で飛ばされないように平な石を一面に敷きつめられている。

カンパ屋根に部厚いカラ松の板壁や、太い柱や梁を備えた木造民家は、重厚な構造をもっており、そこには手作りのもつ暖かさが感じられるのである。

梓山部落は十文字峠を越えて、秩父に達する街道の麓集落でもある。

「火伏せの神」として知られる三峰神社に参拝する人々や、江戸へ出荷された木材などが、この道をたどった。

路傍には一町ごとに石造観音像が立てられ、道標になっているほど、人通りが多かった。

また三国峠越えで秩父へ行く街道もあった。

最近この旧道にほぼそった車道が完成し、秩父市への日帰りも車で楽にできるようになった。

梓山部落は信州の東南端にある峠の宿場町であり、現在では秩父多摩国立公園の玄関口になっている。

十文字峠に向う三峰道

カラ松林の中に道標をかねた石仏がうもれていた |

千曲川の初秋川上村あたりを流れる川は

文字どうりの清流だ |

千曲川の段丘面は一面高原野菜畑になっている

3 高原野菜とカラ松苗のふる里 top

いまの川上村は、長野県の中でもっとも豊かな農村である。

生産力の高い野菜栽培がこの村の生活を一変させたのである。

その反面佐久馬の生産は全くなくなり、また梁(はり)の上まで放り上げつつ、そばをこねるという「梁越しそば」を作ることができる婦人もいなくなってしまった。 |

川上村では最近までソバが

主要農産物であった |

しかし標高一一〇〇メートルから一四〇〇メートルの千曲川の河岸段丘面は、わが国でも有数の高原野菜の特産地になっている。

もとそば畑や馬の放牧地であった段丘面は一面の野菜畑となり、良質のレタス・白菜が生産されている。

高原で収穫された野菜は、夏から秋へかけての端境期(はざかいき)に出荷されるが、新鮮でもちがよく、柔らかで甘味があり、市場や家庭で大変好評を得ている。

真夏広々とした畑には、レタスがすくすくと伸びて、美しい幾何学模様を描いている。

しかし、川上村の風物詩の一つであったそば畑は、野菜畑に蚕(さん)食されてほとんど見かけなくなった。

|

千曲川の最上流には、見事なカラ松の原生林が至るところにみられる。

種子がたくさん取れることから、川上村ではカラ松の生産が盛んである。

水田に短冊型に栽培されているカラ松の苗畑が、縞模様を画いているさまは、なかなか美しいものだ。

一年生苗の生産は、三千万本、全国生産の半分以上を占める特産地で、十勝平野におけるカラ松の防風林も川上産の苗が生長したものである。

原部落は、カラマツ苗の生産がもっとも多く、ここにある郵便局は、苗を送るために設けられたという。

千曲川では野菜が洗われていた(上と右)

|

|

木の実と水に恵まれたこの地方はシカなどの野獣が多く、大きな集落が形成されたのであろう。

豪放な狩猟文化を物語る出土品の数々が、大深山考古館に展示されている。

山村の川上村では、最近まで狩猟は重要な生活手段であった。

猟師たちにとって猟に欠くことのできないものが猟犬であるが、ここでは“川上犬”といわれる小型日本犬が用いられてきた。

鉄道開通まで別天地であった川上郷では、その隔絶された地域性の故に、川上犬は他種との交配がなされることかく、その純血性が保たれてきたのである。

|

天然記念物に指定されている川上犬は、飼主以外から餌を与えられても食べないほど、利口である。

梓川付近でせせらぎにすぎなかった千曲川も、御所平あたりになると、川らしい体裁を整える。

この集落は川を挟んで発達している。

なお昭和九年一月御所平の丸正旅館に泊った尾崎喜八は、冬の信州峠をこえて山梨県の増富ラジウム鉱泉まで歩いていった。

これ以来信州峠への道は都会の人たちにも知られ、人気のあるハイキングコースになっているが、この道は千曲川の支流黒沢川にほぼ沿っている。

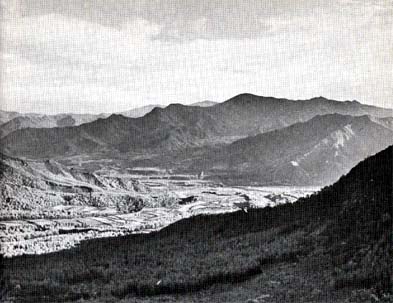

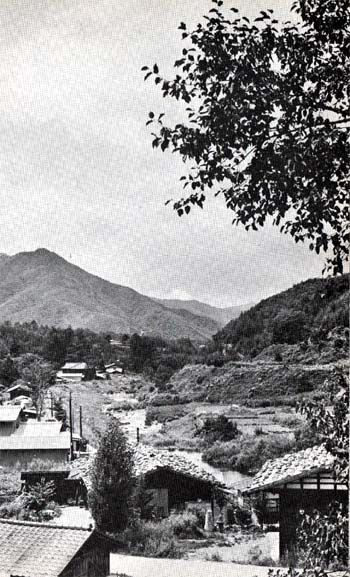

八ヶ岳連峰が間近に見える御所平部落

|

大深山遺跡・狩猟文化時代の大集落 |

野辺山原、高原野菜の畑を耕作する若者たち

広々とした高原ぼ西欧の風景だ

5 野辺山原と馬市場 top

八ヶ岳の東麓には、広大な野辺山高原がひろがっている。

この高原には南から大門・矢出・板橋・杣添(そまぞえ)などの川が、深い幼年期の谷を刻んでいる。 |

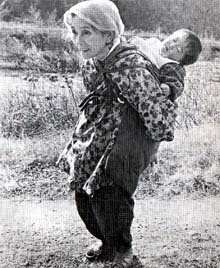

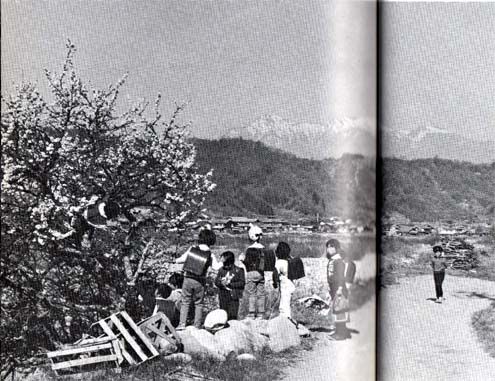

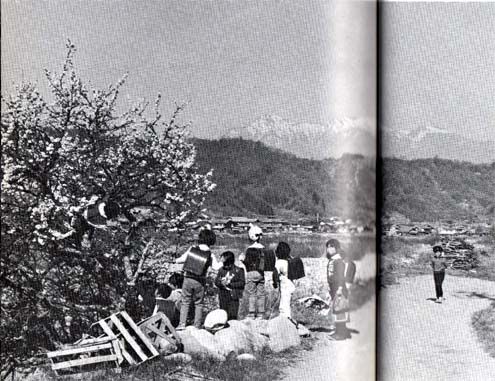

川上村の春。スモモの花が美しい。

最高峰が八ヶ岳の主峰赤岳(二八九九m) 写真・丸山礼助

|

甲信国境を作る大門川は、釜無川の一支流になっているが、他のいずれも千曲川に注いでいる。

この中で、もっともよく紹介されている風景が大門川である。

赤岳を中心とした八ヶ岳連峰と、広々とした野辺山原を背景に、大門川鉄橋を渡るSLの姿は、確かに絵になる風景だ。

映画“博労一代”のロケも、ここを舞台にして行なわれている。

矢出川鉄橋にそった矢出川遺跡は、旧石器時代の石鏃(やじり)が、信州ロームのなかから発掘されているので有名。

今でも初冬の候になると、八ヶ岳から秩父の山へかけて、日本ジカの群が移動していく姿が見られる。

その折、雄ジカが大きな角を落していくという。

野辺山原の北端に市場部落がある。この部落は地名の通り海ノ口馬市場があった。

この芝生の高台では明治から大正にかけて、三百余頭の馬がせり市にかけられ、また四千人にのぼる群衆が馬市に集まった。

島崎藤村は『千曲川のスケッチ』の「高原」の上の章の中で、この馬市の盛況を画いている。

第二次大戦後佐久馬の生産もなくなり、伝統ある馬市も消滅してしまった。

今ではトルストイの『アンナ・カレーニア』に出てくるヴロソスキイそのままの県参事官はもちろん、一頭の馬さえ見かけることができない。

わずかに馬市場であったことを記した木標のみが、その歴史を語っている。

「男山、金峰山、女山、甲武信岳などの山々も残りなく顕れました。

遠く其間を流れるのが千曲川の源、かすかに見えるのが川上の村落です。

千曲川は朝日をうけて、白く光りました」と、藤村は野辺山原から見たこのあたり風光を記している。

野辺山原はどこを歩いも美しいところで、セガンティーニの画を思わせる風景が至るところで見られる。

昭和十六年十二月この高原を訪れた堀辰雄は、「信玄の棒道」を歩き、静かなる高原の冬景色を『斑雪』(はだれ)という小編にまとめている。

昭和十二年高原鉄道として知られる国鉄小海線が全通し、野辺山高原にも駅が開設された。

|

そのさい駅前に二、三戸の家ができたのみで、カラ松の人工林でおおわれた高原の景観は変ることがなかった。

第二次大戦中から高原の開拓が進み、現在では一戸平均八ヘクタールの農地をもつ農家が、高原野菜の栽培と酪農を組合せた混合農業を営んでいる。

標高一三四〇メートル以上の高冷地にあり、年平均気温六度、無霜期間一一七日というきびしい気候条件にもかかわらず、長野県下で生産力のもっとも高い農業が確立されている。

伝統的な稲作農業と隔絶して、自然条件に最適な経営をつくりあげたのは、ここの開拓民の努力と組織力におうところが大きく、訪れる人の目を見張らせるのである。

野辺山原にある海ノ口馬市場、

いまでは往時の盛会をしのぶことができない

|

野辺山高原の酪農風景 |

|

木桑は佐久の山村に見られる特異な耕作景観

6 相木川の山村 top

川上村の北には、千曲川の支流である南相木川と北相木川が、秩父山地を刻んでいる。

ここには南相木村と北相木村があるが、谷間がせまく、交通にも恵まれていないため、古い生活様式がよく残されている山村である。 |

南相木村では昔ながらの素朴な生活が営まれている

|

南相木村では役場庁舎にまでも江戸時代に建てられた茅ぶき屋根の民家を使っているほどだ。

北相木村の栃原には、縄文式時代の住居址がある。

酸性土壌の多いわが国では、人骨はもちろん獣骨までもほとんど溶けてしまうが、北相木川に臨んだ栃原遺跡には、何代にもわたる「栃原人」の生活が、堆積層に刻みこまれている。

水が豊かで、川魚がよくとれたことが、この集落を発達させたのであろう。

北相木村では雪がまだ消えない三月三日、ひな祭りに「カナンバレ」という行事が営まれる。

子供たちは古くなったひな人形を持って集まりワラで作った舟に乗せて、川へ流す。

このあたりでは「おひなさまに厄病神が乗り移って流れるから、厄が落ち、病気をしない」と信じられている。

子供たちは、石を積んだカマドで汁粉を作って食べたり、また歌をうだったりして、楽しい一日を河原で過ごすのである。

水量もあまり多くなく、水勢もゆるやかな相木川を、ひな人形はしずかに流れ去っていく。

この素朴な「カナンバレ」は、心暖まるすばらしい内容をもっている。

いつまでも伝えたい民俗行事の一つである。

このあたりの山村では、昔ながらの養蚕が盛んである。

強い霜をさけるため、桑が木に仕立てられており、この地方の特色ある景観になっている。

松原湖はスケートのメッカ。穴釣りも行なわれている 写真・丸山礼助

7 松原湖から生れたオリンピック選手 top

千曲川ぞいの南佐久地方には、海ノ口・海尻・小海など海にちなんだ地名が少なくない。

これも海のない山国の人々の海へのあこがれであろうか。

小海線佐久海ノ口駅近くには、海ノ口温泉がある。ひなびた温泉宿が二軒ほどあるが、その一つは岩村田遊郭の建物を移築したものだ。

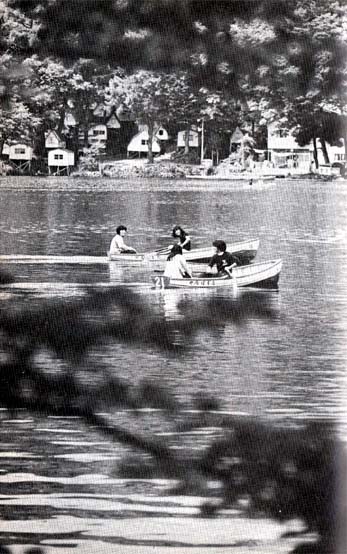

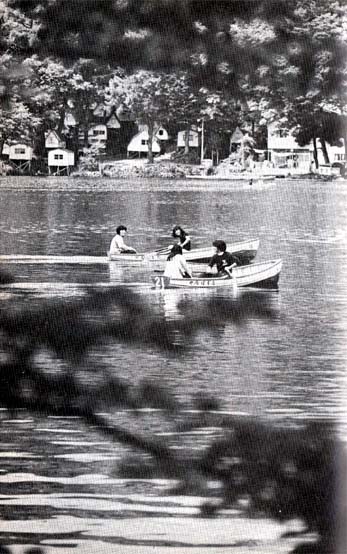

海尻から西へはいると、松原湖群がある。

大月湖・長湖など大小二〇近くの湖沼があるが、この中でもっとも大きい猪名(いな)湖を一般に松原湖と呼んでいる。

標高一一二三メートルの高冷地にあるこの湖は、湖底が浅いため結氷が早く、降雪が少ないので、スケートに適している。

ここのスケートの歴史は古く、明治四十三年から始められ、大正六年には第一回の「松原湖氷上運動会」が開かれたほど、スケートが盛んであった。 |

夏、避暑客でにぎわう松原湖 |

地元の南佐久実業高校や小海中学からは数多くの名選手が出ているが、彼等は八ヶ岳の丸山山頂に近い白駒の池(標高二一一五メートル)と松原湖で長期間訓練されて、一流プレーヤーに成長していったのである。

白駒の池は十一月十日ごろには結氷するのでこの地方のスケートシーズンは長い。

また凍結した松原湖でのワカサギの穴約りも楽しいものだ。

一方夏の松原湖は避暑客やキャンパーでにぎわう。深い樹林におおわれた湖は単に涼しいばかりでなく、西方には天狗山・中山・丸山・茶臼山など八ヶ岳連峰がその姿を水面に写し、また東には秩父山地の山並を望むことができる景勝地でもある。

この松原湖ができたのは地史的には新しく、平安時代の仁和四年(八八八)であったと推定されている。

同年大洪水があって、天狗岳・根石岳の土砂が押出されて、小海や海ノ口の間の千曲川を堰き止めたが、このさい松原湖群もできたといわれている。

8 千曲川にそう小海町 top

相木川が千曲川に合流する地点に小海町がある。

小海駅の駅前集落である土村と、佐久甲州街道の宿場であった馬流(まながし)とが、千曲川を挟んで小さな双子集落をつくっている。

南佐久郡南部五ヵ町村の中心地であり、ここにはスケートで有名な南佐久実業高校や、日赤病院などがある。

この小海町の中心街から東へ五キロほどはいった山の中に親沢部落がある。

毎年四月三日の諏訪神社の祭りには、三番叟(そう)が奉納される。 |

千曲峡谷にそった小海の町並

|

|

豊作を祈るこの郷土芸能は、村人たちにより一時間半にわたり演ぜられる。

芸術性の高いこのような行事が伝承されているのは、信仰心の厚さにも帰せられよう。

「デク人形」といわれるあやつり人形の頭には、すぐれた作品が多い。

江戸時代に作られた頭は、小海町公民館に常時陳列されており、山村の豊かな文化遺産を見ることができるのである。

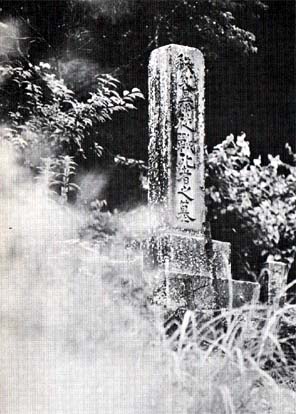

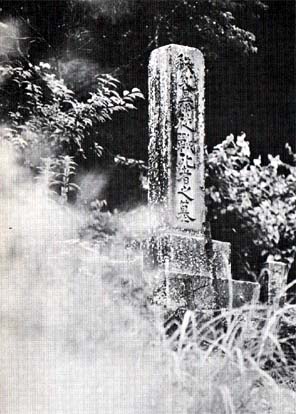

東馬流部落の鎮守の森に、秩父事件のさい戦死した無名戦士の墓が立っている。

明治十七年十一月十石峠を越えて、上州から信州にはいった秩父困民党の反乱軍が、官憲に最後の闘いをいどんだのが、東馬流の付近であった。

しかし埼玉県秩父地方、群馬県甘楽地方と佐久地方の自由民権運動家たちの連合軍は、強力な政府軍の前についえ去ったのである。

「秩父暴徒戦死者之墓」と記るされた大きな墓石は、千曲川の流れが美しく見える地点に、静かに立っている。

秩父困民党の総参謀菊池貫平は北相木村の出身であり、また小海町付近で秩父事件に参加した者の中には、その後自由を求めて、北海道の十勝平野の開拓にしたがった者もある。

この事件から、はや九〇年に近い歳月がたっている。

秩父国民党の無名戦士の墓(東馬流部落)

|

ユーモラスな翁(おきな)たちの面

親沢部落のデク人形の顔 |

top

****************************************

|