|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

一章 タテ流し――富士川通船史

富士川の上流部にあたる甲府盆地は、太古湖であったといわれる。

そこに満々とたたえられた水は、やがて流路を求めて、甲斐(かい)国の語源ともなった山峡の間をぬいながら、曲がりくねる一条の奔流となって、駿河の海へかけ下った。

その流れは途中の山裾にぶつかって岩を削り、わずかな平地をみつける大数条の大蛇となって分岐し、断崖には滝をかけて飛沫を散らした。

ここに、ひとたび大雨がふると、とどまることなく濁流を集めてふくれあがり、岸と、岸に接する人間の土地とを、どこまでも見さかいもなく呑みこんでいった。

そこに人間と川との、宿命的な闘いが展開される。

まことに富士川は、古来、災害をもたらすだけの「暴れ川」でしかなかった。

だが、そうした川筋のわずかな土地にへばりつくようにして生きぬいてきた人間たちは、ついに川そのものを上流と下流とを結ぶ一条の道と見たてて、甲斐と駿河とを直結する交通路に変えていくのである。

それが、世にタテ流しと称された富士川通船の開始であった。 |

|

1 富士川の通船 top

今をさかのぼる三七三年前のこと、甲州鰍沢(かじかざわ)の人々は、富士川をさかのぼって来た一団が運搬してきた高瀬舟を見て、「一体何だろう」と、噂しあったそうである。

その頃、限前を流れる川を利用するすべを知らなかった彼らは、舟そのものを理解できなかったのである。

舟を川に浮かべて流路を調べ、危険な場所を検分する一団を見て、ただ驚きの目を見張ったと、林羅山が撰文した「吉田了以翁碑銘」に記されている。

ウソのような話だが、全くの事実である。

川によって隔てられた対岸を“異郷”と感じ、川そのものを障害物としか見ていなかった彼らにとって、舟は驚嘆すべきものであり、これを使ってタテ流し(通船)とヨコ渡し(渡船)を実行しようとする一団の存在も、まるで神様にひとしい奇特なことに感じられたようだ。

その指導者は、角倉了以(すみくらりょうい)とよんだ。

彼は京都の豪商であり、当代一流の土木事業家でもあった。

豪商とは言っても、その先代は医師であり、一方で質屋を営んで富裕だったため、徳川家康に通商貿易を命じられて、さらに発展をとげた家柄であった。

その彼が、なぜ富士川の通船に着目したのだろうか。

伝えによれば、慶長一二年(一二○七)のある日、突然家康に呼び出されて、

「天下に悪名高い富士川の急流に舟を通わせ、物資輸送の運河に変えることは出来ないものか……」と下問されたことに発しているという。

了以は、その前年に保津川下りで有名な、京都・嵯峨の間を工事して、大堰(おおい)川の舟運を開き、その名が天下に知れ渡ったばかりである。 |

富士川下流部の急流

角倉了以をたたえる「富士水碑」(鰍沢町)

|

家康の問いに対して即座に、

「およそ百川(ひゃくせん)、皆もって舟を通ずべし」と答え、家康の信頼を得て、富士川通船の下命に接したのだという。

家康は富士川に架橋することを禁じて、庶民に多大の難儀をかけていたが、その代償として甲斐・駿河の交易路を同じ川で行おうとしたのであった。

大河に橋をかけないのは、軍事上の理由で、川の遮断性を利用した防縦線であったからだが、そのために発生する庶民の不便さを、家康もよく知っていた。

だからその見返りとして、川の有効な利用を真剣に考えていたらしい節があり、富士川の開削工事が順調に進んでほぼ完成した時点(六月)で、今度は天竜川の舟運に取り組ませるなど、かなり積極的であったことがうかがえる。

かくて慶長一二年春に、思案を定めた了以は、舟運に危険をもたらす悪流と岩石の排除にとりかかった。

その工事は、およそ次のようである。

まず川中に頭を見せている岩は、人夫が水中に潜って縛りつけ、ロクロ綱で岸へたぐり寄せる。

それでも動かない根深石は、岩上で火をたいて熱し、そこへ冷水をふっかけて亀裂を生じさせてから、碎き割石。また水中に沈んでいて危険なものは、その上にヤダラを組んで、頭上に先のとがった鉄棒をすえつける。

これを綱で引きあげ、一気に落下させて粉砕するという方法をとった。

さらに悪流に関しては、段差があって滝になっている所は、上部を削って平らにし、浅瀬で舟り乗り上げてしまうような所は、周囲に石を橲み上げて川幅をせばめ、水深を増してやった。

このようにして次第に危険な場所をなくしていったが、下流部で大きな問題が待ちかまえていた。

そこは東海道と交差する扇状地で、広いだけに流路がいつも変わってして、流れも二本、三本と分かれていた。

その不安定な流れを一本化するため、当時もっとも水量の多かった水神森の西方を本流と認めて、底を削り土砂を排し、さらに、水神森から北方にかけて蛇龍(じゃかご)を積上げて、支流への水量を制限した。

もちろんこんな事は富士川の洪水をくいとめるわけにはいかなかったが、こうしたささやかな築堤のこころみが、後世大きな意味をもってくるのである。

ともあれ了以の計画どかり、工事は無事に進捗して四月には検分をすませ、八月から通船が開始された。

以後この恩徳をこうむった鰍沢の人々は八月一日の「お八朔(はっさく)」には、角倉祭を行うことを通例とするようになった。(現在は九月一日)

その結果、甲州鰍沢から駿州岩淵までの一八里を、波に乗ってやすやすと下り、わずか半日で駿河湾の潮の香りをかぐことが出来たのだから、まさに驚異的なことであった。

それ以前の交通手段といったら、人力で背負子(しょいこ)をかついでの峠越えか、馬の背に荷駄をつけて運ぶしかなく、その間三日を費さればならなかった。

このように道中の短縮は、交易物資を豊かにし、船頭とよぶ新しい職業を生んだだけではなく、彼らを目当てに開業する舟宿や、舟着き場に人間が集散し、特に東海道岩淵と岩本には多くの舟が停泊するようになって、人と物でごったがえすことになった。

この賑わいこそ、新しい時代が地方に及んで開花した象徴的な、庶民史の一ページでもあった。 |

駿州岩淵の昔を語る民家

|

2 岩淵の繁盛 top

富士川通船が、カワタケ一八里をわずか半日で乗り下すようになると、それまで東海道のヨコ渡し(渡船)だけを業務としてきた岩淵村(現在庵原(いはら)郡富士川町岩淵)は、甲州からのクテ流し(通船)の船をつなぎ止める船囲場に人夫があふれるようになった。

荷の積みおろしにも活気があり、甲州からの薪炭を駿河の塩魚に換えて、戻り船は舟子(ふなこ)が綱で船をひいて遡上していったのだが、都合によっては船宿(ふなやど)へ泊まったから、岩淵の賑わいは、大層なものになった。

ただし、そうした賑わいが最初からであったわけではない。

実を言えば、角倉了以が川を開いた目的は、家康の命によるとはいえ、開通のあかつきには通船料を徴収するという実利的な見返りが約束されていたのである。

従って、積荷にも旅客にも、運賃が課せられ、「旅客商人ノ船賃等ハ、皆角倉氏ノ定メルトコロ」と『甲斐国志』に書かれたように、その実権を彼が握っていた。

有料水路とも言うべきであろうか。

だからこそ、彼のような豪商が自費をもって開削していく要件が満たされたのであり、家康は単にその認可を与えたにすぎなかった、というのが事実ではなかろうか。

通船の賑わいは、角倉氏の繁栄を示す尺度でもあった。

ところが世の中は、そううまい事ばかりはなくて、五年後の慶長一七年に大洪水がおしよせた。

水神森の巌頭で二分された濁流が、ごうごうと渦をまいて岩淵を襲い、さらに隣村の蒲原(かんばら)六本松あたりまで浸水したげどであったから、丁以が指導した蛇籠の築堤などは、もろくも川に流されて、あとかたも無かった。

同時に、水神森から東へあふれた濁流は、平安特代の昔にさかのぽって、吉原方面にまで汚水を吐きちらしたので、多くの田畑が流失したと『駿国雜志』に報告されている。

ひとたび川が怒れば、川の本流も支流も見分けのつかない荒地と化して、多量の土砂が残されるという歴史のパターンを、富士川は繰返してみせただけなのである。

人間の力が、いかに非力なものであるかを嘲笑した出来事でもあった。

その惨状といえば、川瀬は全く昨日の影を止めず、流木と土砂がうず高く河原を埋めて、その間を川水が流れているのだった。

とうてい通船どころではない。

しらせを聞いた了以は、改めて大自然の脅威を思い知らされて絶句した。

放っておくことは出来なかったが、さりとてすぐに修復できるほどの被害ではなかった。

頭を悩ませていたところ慶長一九年になって家康から「改修せよ」と命が下された。

この時了以は、すでに老齢で病床にあり、とうてい任を果たすことが出来なかったので、子息の与一(素庵)をさしむけて、改修工事にとりかがらせた。

その工事は、三月起工、七月に竣工というから、前回の工事とほとんど変わりない努力を強いられたのであった。

その進行具合を病床で聞いていた丁以は、工事成ると聞く七月一二日に六一歳で没した。

こうして親子二代にわたった労苦の通船業務であったが、しだいに川船も多くなって、便利さも人々に認識されたため、江戸時代なかばになると、通船の賑わいは絶頂に達して、安永年中(一七七二〜八一)には川船三〇〇艘といわれるようになる。

そのうち五〇〜六〇艘が岩淵の船で、残りはすべて甲州船であったといわれる。

こうした多くの船が一度に下ってきたら大変なことで、岩淵には常時二〇〇艘は停泊できる河岸としての機能が要求され、しだいに上流部まで拡張されていった。

通船一般に乗り込む船頭の数は、ふつう四人である。

彼らは上り荷物を積み込むと、船のへさきに取りつけた綱を引いて川をさかのぼっていくのだが、仕事に手間どったり、時ならぬ風雨にあったりすると、岩淵泊まりということになるため、船宿はいつも満員だったという。

船頭を相手に出来た茶屋も、一四〜五軒あって、彼らは重労働するためか酒をあびるほど飲み、バクチを覚え、蒲原の女郎買いに足をのばしたりした。

蒲原の遊女については古くから有名だ。鎌倉時代に源頼朝が、天下を握ったデモンストレーションとして「富士の巻狩り」を行った時、狩りの余暇には手越・黄瀬川・蒲原から稘めた遊女を酒宴にはべらせたと『吾妻鏡』に書かれている。

その中で蒲原遊女の美名をはせた者が、烏羽玉・李夫人・翁・竹取・吹上などであった。

懐具合さえ許すなら、船頭としてこんな楽しみはなかったというから、いつの世でも「飲む、打つ、買う」の三つは、男前の象徴的行為であったらしい。

そうした一点だけ捉えてみても、通船によってこの地方がいかに潤ったか知ることはやさしい。

また船頭相手の商売は、富士川べりに何ヵ所も新設されて、そのうち商人や旅行者が多くなると、茶屋も河原に出始めた。

茶屋といっても季節的なもので、ヨシズ張りの簡単なものあり、川に近い民家を利用したものあり、様々だったようだ。

前述したように岩淵は一五軒ほどで、上流の南松野に七軒、沼久保に四軒、さらに芝川の橋場にもあり、甲州に入って南部の茶屋のアンコロ餅が有名だった。

ここで旅客を拾う間、船が止まっていると、さっそく茶屋女が「アンコロ餅いかが」と寄ってきて、他に四角寿司なども押し売りしたという。

木内三朗翁の『落穂拾遺』は、そんな昔の思い出にざれ歌を遺している。

そこの人チョイト買ってと強(お)し売りの 娘十六 いやともいへず

黒い顔へ白粉つけた娘より 黒い粉つけたあんころが良い

おそらくこの娘は、ふだん野良かせぎの田舎娘で、アルバイトにかり川されて、慣れぬ白粉を顔にまぶし、黄色い声をはりあげていたのであろう。

このようにして、家康と了以が目標とした川船の賑わいは達成され、富士川沿岸の人々が受ける恩恵も多大なものになっていった。

しかし、こうした賑わいが最初から約束されていたわけでもなく、また常時そのようだというわけでもなかった。

一年のうち最も繁華なのが、甲州から積み下される午貢米の上納期間中、すなわち十旦下旬から十一月にかけてで、船頭のわめき声に満ちあふれる活気の時であった。

また舟運についても、当初は船のあやつり方さえ知らぬ甲州の人々は、よそから船頭を呼んで船乗りを教わったといわれ、黒沢村では備前国秋山から四人の船頭を招き、また奥州の阿武隈川の船子を招いて教わっている。

従って元和〜寛永(一六一五〜四三)頃になって、ようやく船数も増え、船頭も乗りなれたもののようだ。

なお、『甲斐国志』によれば、江戸時代を通じて川船の保有数は、甲州黒沢に一〇五艘、鰍沢に一〇八艘、青柳に四〇艘あったと記されている。

かって富士川に浮かんだ高瀬船(鰍沢町)

3 高瀬船 top

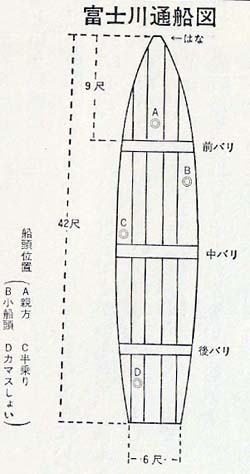

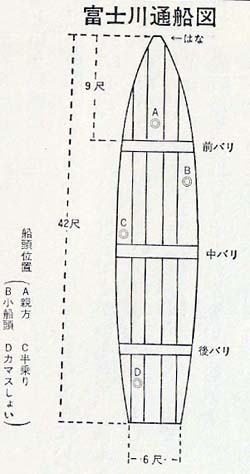

富士川の通船に用いられた船は、通称、高瀬船とよばれるもので、船底が薄い平らな一枚板で出来ているのが特徴であった。

また全体に木材は薄く造られていた。

その理由は、他の河川に比べて急流のうえ、危険な岩場が多い富士川では、堅牢な船だと、かえって破損しやすいため、薄くて弾力性のある造りの方が、岩にぶっかっても、浅瀬に乗り上げても、板がたわむので安心だったという。一名を笹船ともよぶ。 |

|

この船は、長さが七間半(約一三メートル)、幅が六尺(一・八メートル)あって、前ばり・中ばり・後ばりという三つの区分から成っていた。

前ばりには親方がおり、中ばりの左右に半乗りと小船頭、後ばりにカマスしょいが持ち場を守っていた。

この四人が一組となって、一艘の船をあやつるのである。

親方とよばれる者が船主であり、その下に半乗りがいて親方の代理をつとめた。

半乗りは岩淵で言うナカノリで、一人前の船頭であるが、しょせんは使用人であった。

そこで何とか努力して親方になるうとするのだが、船を持つことは容易ではなく、一生ウダツのあがらぬ船頭のことを、「北向き船頭」と言った。

上り船のヘサキにつけられた綱を引っ張って、黙々と北に向かう男の悲哀が、そんな言葉の中に秘められている。

それでも彼らには、板子一枚下は地獄といわれた稼業だっただけに、一般の労働者より四倍ほどの高収入が約束されていた。

収益の配分は、全体の六割を親方がとり、残りを半乗りとカマスしょいが分けた。

カマスしょいは、半乗りの下に位置して、おもに荷物のカマス(藁で作った袋)を背負うなど力労働に従事したので、この名が出た。

小船頭は見習いであったため。まだ半人前としてしか認められず、親方から食事と小遣いをあてがわれる程度だった。

年齢は十二、三歳が主だったといい、身延町の平田長晨さんの記憶によると、

▽明治二五年頃=一週間で五厘

▽明治三五年頃=五日で一円

という程度だった。

以上の四人がそろわないと、通船業務はできない。

一人でも欠けると、十島(とうしま)の船番所でとがめられて、通過することはできなかった。

それというのも、彼らにはそれぞれの役割りがあり、船首に立った親方は、竹竿を自在にあやっって、危険な岩が近付くとこれを突いて船の方向を変えた。

ほんの少しの突き間違いも許されない仕事であり、かなりの年季を要したのである。

また真中の二人は、櫂で水をかいて船のスピードをあげ、船尾では舵をとって全体のバランスを取っていた。

こうした四人の協調によって急流部をこぎぬけたので、鰍沢−岩淵間の一八里を半日で乗り下すことができた。

船はモミ材を用いている。モミの弾力性が適当だったのであろう。

江戸時代を通じて、船の新造に際しては、御側林からモミ材をもらい受け、四両から六両の費用をかけて船大工に造ってもらうのが通例であった。

明治以降は杉材も用いるようになったといい、明治一○年頃の造船費用は一五円ほどだったという。

船の寿命は案外短く、せいぜい四年ももてば良い方だったというから、普通の船頭が親方になる夢は、なみの努力ではかなわなかったはずである。

そこで自然に「北向き船頭」の異名をもらうことになるのだが、彼らはアシナカとよぶ半足わらじをぱき、船をひきあげるため渾身の力をこめて綱を引き、富士川河原をさかのぼっていくのだった。

アシナカわらじは、かかとの部分がない。

つまり爪先だけに力をこめる歩行をしたのであり、下り半日といわれた一八里を三日から四日かけて鰍沢に到着するまで、アシナカを五足ほど踏みつぶしたといわれる。

こうした努力は、後に帆かけ船が出現するまで、営々として続けられた。

帆かけ船は、明治一九年から利用されるようになり、それまでの行程を半分にしたが、それも風まかせであった。

そこでプロペラ船の出現になる。大正二一年から昭和二年まで、原動朧でプロペラを回して船を推進させ、下り半日と言われた一八里間を二時開余で到着できたので、ずいぶん重宝がられたが、音がうるさいことと経北のかさむことが欠点だった。

しかし、その頃すでに通船の時代ではなくなっていた。鉄道、か開設されて、流通経路が大きく変化していたからである。

4 甲州廻米 top

富士川水運の完成によって、多くの物品、が輸送可能になった中で、その花形ともいうべきものは、甲州から積み下した年貢(ねんぐ)米と、駿河から運びあげた塩と魚であった。

年貢米は江戸に運び込むまで、多くの手順を必要としたため、その名称も様々に呼ばれており、甲州では貢米(くまい)とか、御城米(ごじょうまい)とか殍び、岩淵では廻米(かいまい)と呼んでいた。

その廻米が積入出される所も。支配所によって違っており、甲府代官扱いのものは鰍沢から、市川代官分は青柳から、石和(いさわ)代官支配のものは黒沢から、それぞれ積み下されている。

この三ヵ所は「甲州三河岸」と呼ばれ、米俵をいっぱい積んだ船が、続々と日の丸の小旗をかかげて流下していく様子は、実に見事なものであったという。

時は秋、両岸の木々が紅葉し始め、川水も比較的ゆるやかであるから、好天に恵まれると一日一〇〇艘にも及ぶ通船が、いっせいに動き出す。

川水に踊るように旗を風になびかせながら、次から次へと下っていく船は、やがて岩淵河岸で米俵が陸あげされて空になると、下り船で満杯になった船溜りから早々に姿を消して、次の任務につく。

川は下る船と引きあげられる船とが、声をかけ合って、果てしなくあふれる。

いっぽう、大量の米が陸あげされる岩淵では、多くの人足がかり出されて喧騒をきわめ、米俵を納めておく御城米場へ、どんどん積上げていく。 |

甲州廻米置場跡の碑(清水市巴川)

|

板蔵であり、一棟に四、〇〇〇俵が納まるといわれて、これが何棟か並んでいた。

その周囲は竹矢来がめぐらされており、番小屋が六ヵ所設けられて、深夜でも風雨の日でも見張りが立てられた。

こうして集積された廻米は、間もなく蒲原まで牛馬の背によって陸送されていく。

蒲原浜から小漁船で、さらに清水湊(みなと)まで運んで、そこから大型船に積み替えられて、江戸に向かうためである。

まことに面倒な手順であるが、これを一気に駿河湾に乗り出して清水湊まで運んだなら、おおいに手間が省けたことであろう。

しかし、富士川の河口は三角洲の発達で浅瀬となり、船の通過に困難があったばかりか、川船が海に出て波にもまれるのは危険が多かったのである。

やむをえない手段であった。

それにしても、一〇月下旬から一一月にかけて、一日四、五〇艘の廻米が屈くと大変な混雑だった。

総計五万俵という。

それを今度は陸送しなければならないのだから、岩淵では近在の百姓と牛馬をかり集めて、蒲原まで運ばせるのだが。

とうてい自村だけでは集めきれなかった。

人足ともなれば、駄賃として三俵付け一駄でビタ銭一〇〇文の収入になったから、希望者は多かったようだが、牛馬はおいそれと集まらなかった。

そこで徴発という特権が行使される。西は薩埵(さつた)峠を限り北は北松野、東は潤井(うるい)川を限って、各村の牛馬を徴発できるということになっていた。 しかし世の中はさほど上手にできておらず、農村でも多忙の時だけに、なかなか出たがらない。

そうなるとお手あげなので、潤井川を越えて、久沢・入山瀬(いりやませ)・厚原(あつわら)・天間あたりまで、号令がかけられたといわれる。

このように努力しても、廻米五万俵が全部出はらってしまうのは、翌年の三月〜四月頃だったようだから、それを過ぎても残米があると、廻米問屋(名主が執行)はパラパラして、駄賃の増額を行ったりしている。

そんな例を『富士川町史』で見ると、文政一二年(一八二九)には三万八、〇〇〇俵の廻送にてまどって、三月に入ってもなお一万俵ほどが残されていたため、人足賃をあげたら、何と一〇日間ですっかり運び終えたという。

この時点では、米俵は三重菰(こも)で包まれている。

富士川の荒波をかぶってぬれ米が出るのを防ぐためと、各地で繁雑に積み替えが行われるために荷崩れが出やすいので、その用心のために諸国より一重多く菰をかけたのだった。

清水湊で積み込まれる時には、これを平常の二重菰に仕立てなおされた。

現在清水市には、そうした業務が行われた巴川の東岸に、「甲州廻米置場跡」という石碑がたてられ、これを後世に伝えている。

富士川通船による廻米の賑わいは、岩淵の賑わいであり、蒲原でも清水洟でも、全く同じであった。

〈注記〉富士川廻米が開始されたのは、寛永九年からであるとされる。

つまりこの年一〇月、駿河大納言といわれた忠長が、甲府から高崎へ移されて、甲州は幕府の御料地となっている。

これを契機に、浅草御蔵までの運送が実施されるようになったのであろう。

従って通船の当初の目的が廻米にあったという説は成立しない。

5 塩の輸送 top

世に「塩の道」という言葉がある。

駿河の塩を甲斐国に運ぶルートを指していうのだが、それは交易の道であり、同時に重要な軍事道路である場合が多かった。

富士山麓付近の塩の道は、三つほどがある。

(1)沼津往還…東海道沼津から富士山東麓の御殿場・籠坂峠を越えて河口湖に出る。

そこから御坂峠を越えて甲府に入る代表的な古道である。

(2)中道往還…東海道の吉原(現富士市)から大宮(現富士宮市)を通って富士山西麓の人穴・根原・本栖湖を過ぎ、精進湖のかたわらから山峡をめぐって右左口(うばくち)・甲府に至った。甲州の人々はこの道筋を「駿州往還」とも呼んでいた。

織田信長が天正一〇年(一五八二)に甲州武田氏を滅ぼした時の帰途は、このコースを逆にたどったのである。

(3)甲州街道…東海道興津(おきつ)から小島・富士見峠・万沢と北上して、ここで富士川と出合い、川に沿って南部・身延・鰍沢から甲府にぬける。

このルートは武田信玄が駿河の今川氏を攻めた時に利用したことで知られている。

このように重要な道筋であったし、塩が一国の興亡にかかわりを持った事実が、甲州武田と駿州今川との義絶を示す「塩止め」であった。

塩を止められて困窮した武田に、ライバルであった上杉謙信が日本海の塩を送ってやったことは有名すぎる話だが、そこに海をもたない武田氏の弱点があった。

その弱点をカバーするため、軍事行動を起こした武田軍は、永禄一一年に富士川下流の内房(うつぶさ、芝川町)・松野(富士川町)・興津となだれこんで、ついに駿府(すんぷ=静岡市)にまでせまり、町に放火して、今川氏真を追い出してしまった。

塩はそれほど重要なものだったのである。

武田信玄が駿河国に求めたものは、塩だけではなかったが、ともかく富士川通船がもたらした最大の贈り物は、何と言っても塩であった。

今までは馬の背に塩俵をしばりつけ、遠い山道をはるばると運んでみても、わずかに六俵にすぎなかった。

それが船一艘で四〇俵を運べるようになったのだから、その恩恵の大きさが知られるであろう。

ところが富士川をさかのぼっていった川は、どこから求められたものだったろうか。

駿河湾沿岸で生産された塩は、地塩(じしお)と呼ばれて、おもな生産地は、清水の久能浜、富士の宮島、吉原の鈴川などであったが、いずれもその地方の自給自足ていどの規模でしかなかった。

その上に甲州向けの生産を続けてはいたが、通船による大量の輸送が可能になると、とうていその需要を満たすわけにはいかなくなった。

そこで瀬戸内海方面でとれる良質の塩が、取引きされるようになっていくのである。

その主なものは、安芸(あき)国(広島県)賀茂郡の「竹原塩」と、四国伊予(いよ=愛媛県)の「波止浜塩」であった。

後には「才田塩」や播州(兵庫県)の「赤穂塩」などが扱われるようになり、安政頃には「紀州塩」や「坂井出浜塩」などの名も見えるようになる。

これらは、すべて岩淵から船で川をさかのぼって、鰍沢でおろされ、塩ノ屋と呼ぶ倉庫に積み込まれることを通例とした。

そこで塩の精粗を調べたり、量目の多少を計った後、各地の塩をまじえて、新たに俵詰めをした。

つまり、ここに至って塩の産地や精粗は問題ではなくなり、ここで詰め直されたものが甲州各地に出荷される「鰍沢塩」となったのである。 |

明治時代の鰍沢船

|

そこで、いつのまにか、甲州言葉でいう“鰍沢”とは、塩の代名詞に変化していくのだった。

では、富士川舟運によって甲州にもたらされた塩の量は、年間どのくらいだったかというと、江戸後期には約一二万俵といわれ、明治中期ともなると三〇万俵にも達したというから、大変な量である。

これを仮に船だけで運んだとすれば、三、〇〇〇艘から八、〇〇〇艘が、就航しなければならなかったことになる。

塩は、これら運送の業務にたずさわるすべての人々に、大きな利益をもたらしたのだった。

その利益をこうむる人々は、他にもいた。最初に塩を受け取って蔵に収納したのが、清水湊の塩問屋であり、ここで蔵敷料というものが加算された。

それから蒲原まで、瀬取船という船で運ばれて、そこから陸路岩淵まで送られるのだった。

その三ヵ所では、それぞれ「捨目」と袮する塩の抜き取りを役得としていた。

どういうことかというと、運送の途中で荷崩れを改める際に、塩問屋の手数料として、定められた量目をへらし、俵の括(くび)りを直した風習規定なのである。

どの程度の抜き取りが行われたかというと、たとえば大俵(一二貫八百匁)が清水洟に着くと、そこで「船中用捨」と袮して四百匁を減らす。

次に蒲原へたどり着くと塩納屋で二百匁が減らされる。

最後の岩淵では三百匁を取って、きれいに括り直してやる。

こうして九百匁減らされた俵が、船に乗せられて鰍沢に到着するというわけであった。

この風習のことを、「減貫用捨」(げんかんようしゃ)と呼んでいる。

いざ鰍沢に着いてみると、規定の量目よりずっと多く減らされていて、文句が出るなど、浮世の雑事は賑やかで多彩であったようである。

なお、こうした世間の塩に対する関心は、甲州に多くの塩の付く地名を残すことになった。

塩沢(しおのさわ)・塩川(しよがわ)・塩尻(しよじり)・塩島・塩山・塩井など、土地柄と結びついたものや、平塩・塩部・塩後・大塩・草塩などがある。

駿河では輸送経路に当たって、塩買坂・塩出(しいで)など、少数の例を見つけることが可能である。

6 駿河からの上り荷 top

富士川水運が盛んになるにつれて、船数が増え、交易品の数も増えていった。

その移出入品は、甲州からの下り荷よりも、駿州からの上り荷の方が、圧倒的に多かったことを古老たちは語っている。

その主なものが廻米と塩であったことは、前述した通りであるが、それ以外にどんな物があっただろうか。

まず下り荷としては、生糸・薪炭・寒天・大豆・真綿などのほか木製品(フルイやフカシなどのガワ)・三椏(みつまた=製紙原料)などがあった。

時代が下ると和紙や煙草か加えられる。

これに対して上り荷は、生活必需品や原料が多いことが特徴である。

それを元に生産した物を、再び積み下す生活を繰返したことも、甲州側の特徴といえるだろう。 |

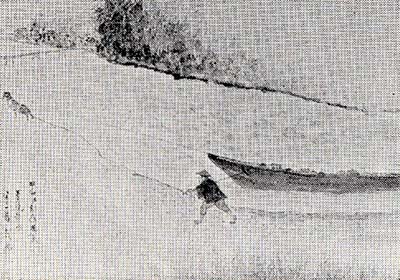

上り船を曳きあげる図

|

つまり、砂糖・生魚・乾物などの食料品と、原綿・石油・天京・葉煙草などの生産原料、その他にリュウキュウ(畳表)・ホシカ(肥料用の魚粕)・油粕・豆粕・雑貨・茶などがあげられる。

なかでも重要だったものは、駿河湾でとれたばかりの鮮魚であって、サンマとサクラエビは、季節魚の花形として、蒲原浜からあげられると、すぐさま岩淵から船に乗せられて、昼夜を問わず曳きあげたため、特急二日で鰍沢についたという。

そのため船頭の賃金をグンとはずんだので、船頭らは鮮魚の季節には競って特急便を曳きあげようとしたそうである。

サクラエビは、今も駿河湾の名産になっていて、近年不漁が嘆かれているものの、昔は驚くほどの大漁が続いたので「いっとき千貫、百びよう」とさえ言われていた。

一時とは現在の二時間で、その出漁で千貫のサクラエビを水揚げできたと言い、その収益は百日傭(ひゃくびょう)、つまり百日分のかせぎになったと言うのである。

それを新鮮なうちに一刻も早く輸送するということが、地方の人々に待たれていたのだった。

荷が甲州の河岸に着くと、そこには小揚とよぶ労務者が待ち受けていて、いったん倉庫まで運び込んだ。

小揚には男ばかりか女も多くまじって働いていたので、世間は男まさりの彼女らを次のように歌って揶揄(やゆ)した。

甲州かじか沢、おなごの夜ばい、男ごしょうらく、寝て待ちろ

何と女が夜這いに来てくれるから、男は寝て待とうというのだ。本当だったのであろうか。

俗説によれば、船頭の女房たちは、夫が船で下っていくと、五日から一週間は帰ってこず、悪天候にでもなって船止めとなったら大変なことで、とうてい孤閨(こけい)を守れなくなる。

そこで、ついつい女の夜這いになるのだという。

船頭の留守に男がちょっかいを出したとなると、気の荒い男ばかりだから、半殺しの目にもあいかねない。

しかし女の方から来てくれるなら、まことに後生楽であったわけだ。

いかにも有りそうなことだが、この説には反対者もおり、「女の夜ばい」ではなく、「女の世張り」なのだという。

女が頑張って所帯を張っていくから、男が楽をしていられる意味なのだという。

これもまた一理ある。総体的に甲州女は働き者が多い。生活環境が貧しかったためであり、その働きぶりに目をつけた駿河男が嫁に所望することも多かった。

だから実際にどちらが本当かと言われても困るのだが、案外その両面とも真実性があったのかも知れない。

生き残りの船頭さんに質問してみたら、同じような答が返ってきた。

その一人、身延町角打の平田長展さんは、明治二〇年生まれで、私が取材した昭和四二年には八〇歳だったが、かなりしっかりしていて、次のような話をしてくれた。

下り荷は一艘六〇〇貫、上り荷は半分の三〇〇貫というのが通常で、それを船積みして曳きあげるのだから、かなりの体力を要した。

泊まりは西行が十島あたりだったが、急ぎの時は、岩淵を早朝に出て、福士(ふくし)あたりまで上った。

船頭は一見してすぐ船頭だなとわかる体格をしていたが、これは長いこと船頭をやっていると、そのように変化してしまうのだ。

まず肩と首の付け根にコブができる。重い船を一本の長い綱で三人が曳く。

残りの一人はかじ(舵)をとるために船の先端の穴に竹棒を通して、これを肩と首で押しあげるのだ。

急流や滝になると、渾身の力をこめて少しずつ少しずつ、たたみあげていく。

綱を曳く三人は体に綱をゆわえつけてあるのだから、いざとなれば、もろともだ。命がけの仕事であった。

足の爪先に力をこめるので、アシナカ(ワラジ)も一日とはもたなかった。明治三〇年頃に、一足一銭五厘ほどだった。

大変ではあったが、当時としては高収入が取れた。それに帆掛け船が利用されるようになって、ぐっと楽になったことを覚えている。

帆をあげれば二日分を一日で上ったから、こんな便利なことはなかったが、それも南風が吹いてくれる四月から八月までの間だけである。

三月の風は気まぐれで、南風が吹いていると思うと、すぐに向きが変わった。

だから最終的には自分の体力に頼るしかなかった。

船頭時代は一三年間だったが、廃業の原因は、何といっても鉄道が走るようになって、通船がすたれたからであった。

以上のような回顧談の中には、人生に対する甘えはない。いや存在しえないのだ。

しかし人間は常に緊張ばかりしていられるものではなかったし、板子一枚下は地獄だという観念の表裏が、必ずどこかに露呈するはずである。

そうしたナマの一面を次に語ってみることにしよう。

7 船頭と船宿(ふなやど) top

気性の荒い富士川船頭たちの生活といえば、まず第一に思い出されるのが、船宿の有様であろう。

一艘四人乗りの船頭たちが、仮の宿所にあてる建物だけに、どこも粗末なものだったというが、一泊二〇銭ていどの料金で、米は各自が持参した。

宿のバアさんに米を渡せば、これをたいてくれたうえに、簡単なおかずを出してくれた。

たいてい野菜の煮しめと味噌汁とオシンコだけであったという。それでも、とにかく安かった。

布団は各自が持参する。

と言うのは、船宿そのものが専業の旅館ではなく、河原に近い農家のアルバイト的営業だったためで、場所によっては人家とほど遠く、河原に簡単に建てた出張小星ていどのものであったからである。 |

船頭の生活譜(落穂拾遺)

|

岩淵には船泊まりがあったので多くの宿所が軒を並べて賑わっていたが、そこから上ると南松野の俵石(たわらいし)のすぐ下に七軒ほどがかたまっており、沼久保には四軒、そこから上の北松野には四、五軒あったと古老が指摘している。

さらに上って芝川地区では橋場にもあり、そこの茶店におつると呼ぶ美人がいて評判をとっていた。

話は明治の頃とて真実味があふれていて、「十島の船番所の息子が一目惚れして通い、嫁に欲しいとせがんだが、身分違いでこわれたそうだ」とか、「おつるが大宮(富士宮)の祭りに出かけると、その顔見たさに近在の若者が、腰弁当で出かけた」とか、今でも語り草になっている。

おつるは、その後沼津へ嫁にいき、筆者が尋ねた時はかなりの年齢であったが、色白ですらりとした昔風の美人の面影をとどめていた。

そうした事まで評判になるほど、昔は娯楽が少なかったので、船頭たちの「飲む・打つ・買う」は日常茶飯事で、それに伴う喧嘩も「当り前のこと」と言われていた。

古老の回顧談によると、沼久保泊まりの晩は、夕食もそこそこに懐具合を気にしながら大宮へ出て、バラキ遊廓をひやかすのを楽しみにしていたと言う。

素面(しらふ)ではさすがに気がひけるので、枡屋(ますや)で冷酒を二升ほどひっかけ、そのいきおいで、住吉・深本・松井楼をひやかし、気にいったところで登楼した。

そこで取られるアブク銭は、一円五〇銭。使い始めればきりがなく、彼らの取る収入の半分は遊興費にもっていかれたと言い、上りの運賃を生計にあて、下りの運賃は使いはたすのが船頭の甲斐性だとさえ言われた。

従って彼らの鼻をくすぐる岡場所は、大宮だけに限ったわけではなく、岩淵にもサボシ屋とよぶいかがわしい宿が、三〇軒ほどもあったと伝える。宿ではバクチが公然と行われ、下りの運賃どころか上り運賃まで取られて泣きの目にあったり、警官に踏み込まれたことも再三だったという。

文句をいわれただけで済んだこともあり、逃げ回った後に酒を五升ほど用意して謝まりに行ったこともあったという。

そうした反面、ものすごい縁起かつぎだった。甲州言葉でオンペイかつぎと言うが、その例として出発前に「切れる」とか「ひっくり返る」などという言葉を聞こうものなら、すぐさま中止してしまう。

朝の味噌汁をお碗ごとひっくり返すようなそこつな女房だと、船頭と長いつれそいは出来ない。

草履(ぞうり)のはなおが切れると、それだけでもオンベイをかつぐのだ。

しかしそれは、タテ流しの通船の場合に限っていたようで、ヨコ渡しの渡船の取材をした時には、それはどきつい話は出なかった。

通船業務がいかにきびしい条件下にあったか、改めて思い知らされたのである。

それと共に、彼らが「与太っぽく、荒々しかった」ことの遠因を見るような気がした。

いつも板子一枚下に地獄が待ち受けている急流に、命を張った稼業だったからである。

そうした与太っぽい船頭たちの実態を、木内三朗翁が『落穂拾遺』に書き残している。

客を舟中に引き込むまでは、世辞も言ふが、もはや乗込んだ後では、客を扱ふこと荷物の如し。

途中客あり、又あげおろしの荷物有る時なぞは、おのれの勝手にて時の過るなぞ頓着せず

というふうで、すでに十数人の客が乗っているのに、一人の客を乗せるために時間をとり、夕方までには岩淵へ着くはずの船が、夜になってしまったりした。

しかも、「この間いかに小言または無心いうとも、テンと取合はず、あきれたものなり」という状態であった。

ふつう一艘の船に一五人の定員と決まっているのに、定員オーバーなど平気で、しかも定刻オーバーまでしていたのだから、一般人に評判の良かろうはずがなかった。

その悪評をさらに上乗せした船頭の奇習に「酒飲み競争」というものがあった。

船頭を相手に開いた茶屋を次々と飲み歩くもので、一軒目で一杯(五厘)、二軒目で二杯、三軒目では四杯、四軒目になると八杯、というふうに倍々と飲み重ねて、だれが最後まで頑張れるかを競ったのである。

途中でぶっ倒れて眠りこける者、気分が悪くなって吐く者、暴れまわる者など、およそ馬鹿げた競争だった。

鰍沢では上町の妙法神さんの所までそれをやり、何人無事にたどりつくか競争したという。

〈補遺〉身延線が開通した後も、多少は通船が下ってきて、船宿を利用した船頭がいたため、北松野の富原橋のたもとに一軒、南松野の俵石の近くに四、五軒残っていたが、隠居所になっていた。

民家を改造したような感じの家で、八畳間が三つほどあって、いずれも雑魚寝であった。

賑やかだったのは明治末年までで、次第に少なくなっていき、昭和初年にはこんな有様だったわけだ。

ただし筏はかなり遅くまで下ってきていた。(南松野、鈴木富治さん、明治三四年生まれ)

8 船歌と船道中 top

いずれの職種にも労働歌があり、大井川に筏(いかだ)流し歌があったように、富士川にも船頭たちが歌った「船歌」というものが存在したろうか。

急流であったうえに十二難所とよぶ危険な場所が待ちかまえていたので、とうてい歌どころではなかったろうと思っていたが、鰍沢の青山靖氏が採録された中に次のようなものが見られる。

甲州境の万沢越せば 可愛い女子もいやになる

甲州出掛けの吸い付け烟草 涙じめりか火が出ない

蒸気出てゆく煙は残る 残る煙がシャクのたね

歌の中に岡蒸気といわれた汽車か、蒸気船の煙か、いずれかわからぬながら入っているところをみると、明治時代の船頭歌であったろう。

また次の歌は、富士川沿岸の地名が歌い込まれている点において、貴重な資料といえる。

▽岩淵はや乗りつけて

赤い日があすの朝早朝に

尼ヶ淵の滝となりぬれば

年寄り子供がエンヤラヤッと

くり引き揚げ

▽木島(きじま)・俵石(たわらいし)も一息に

沼久保のめど切岩へと打ちつなぎ

おちかどのへと宿をとり

しょうが酒いっぱい飲んで

八十文横倒れ

▽あすの朝 松野河原へと越しつけて

流し綱となりぬれば

年寄り子供がエンヤラヤッと

くり引き掲げ

▽芝川の大滝となりぬれば

年寄り子供がエソヤラヤッとくり引き揚げ

ぐるぐる廻る巡り沢も一息に

おさ長貫(ながぬき)も一息に

橋上(はしがみ)のしょうが酒いっぱし飲んで

八十文横倒れ

▽お坊島の草木は

小豆(あずき)にべったり十島の

万沢ことども一息に

西行法師の井出立ちの

福士(ふくし)河原のどろやく餅を

よこちょに抱えて精根まで

島尻狐に化かされ化かされ

お伊勢の岩へと打ちつなぎ……

歌はさらに終点の鰍沢まで続いていたのだろうが、採録はここでとぎれている。

ここに歌い込まれた地名や名所を抽出すると次のようである。

静岡県側…岩淵・木島の尼ヶ淵・松野の俵石・沼久保のめど切岩・芝川の大滝・巡り沢(廻沢)・長貫・橋上(現在はハシカミ)など。

山梨県側…お坊島・十島・万沢・西行・井出・福士・椿根・島尻・お伊勢(老瀬)の岩、など。

このうち宿泊した所は沼久保(おちか殿へと宿をとるとあるのは、女主人がよほどの美人だったのだろうか)、橋上(現在の芝川町)の二ヵ所であったが、そこで一日の労苦を忘れるために、効き目の強いしょうが酒を飲んで、着のみ着のままぶっ倒れるように眠りこむ生活が、ありありと再現される。

当時の宿賃は八〇文だったのであろう。

また歌の中にエンヤラヤッと調子の良い掛け声が入るのは、単なるリズムというだけではなく、それが歌われる箇所はいずれも急流や滝になっている所であることがわかる。

そこで年寄り子供が、繰り引き揚げたというのだから、近村の者がアルバイトに出て手伝ったということであろうか。

明治二〇年生まれの船頭に尋ねてみたが、そんな事実は謡ってくれなかったので、明治以前のことなのかもしれない。

ただし、松野の流し綱については聞くことができた。流し綱とは、船の先端につけた引き綱を上流から流すことをいうのだが、どうしてそんな事をするのかというと、沼久保と北松野との間は、両岸が切り立った崖てある上に危険な岩場だったため、船を引いて上ることが出来なかった。

そこでやむなく、山道を登って上流へ出、そこから用意した綱に木か竹を縛りつけて流すと、待ち受けていた親方が船にくくりつけて、それから引きあげたのである。

その間が三三間あった。この理由から富士川船の曳き綱は、三三間余なければならなかったのである。

そのイワレを知らない古老が、案外多かった。

明治四〇年頃になると、そうした不便を解消するために、崖面に沿って鉄線を張り渡して、これにつかまりながら遡上するようになった。

船頭たちは、それをテッセンと呼んだ。ここも急流だったというから、わずかな駄賃をもらうために、年寄りや子供がやって来てエンヤラヤッと手伝ったことであろう。

ところで、歌の中に通船の最大難所である芝川の釜と呼ばれた峡谷が出てこないのは、どうした事であろうか。

古老の言い伝えを総合してみると、その西方に洪水の時だけ水があふれ出る河原があり、そこをいつの間にか開削して後川と呼んでいた。

そこを越える時代になっていたということであろう。

ただし、そこは荷を積み過ぎると、すぐ底がついてしまったし、大水が出たあとは土砂で埋まってしまう場所だったというから、船頭稼業もなかなか大変であった。

9 遭難悲録 top

富士川の急流が岩をかみ、渦巻くところ、必ず危難が待ちかまえており、船もろとも船頭の命をひきずり込み、あまつさえ旅人まで道連れにすることは再三であった。

その場所を古船頭は「十二難所」といって恐れ、通過の際にはひどく神経を使ったものだという。

その十二ヵ所は、静岡県側(下流)からいうと、

▽うの木送り▽尼ヶ淵(木島)▽七色石(南松野)▽弓立岩▽俵石(南松野)▽釣橋の釜(芝川)▽芝川大滝▽舟とり岩(南部)▽老瀬の岩▽薮ヶ滝(甲斐大島)▽屏風岩▽天神ヶ滝(鰍沢箱原)、であるという。

ただしその規定は様々で、語り口によって一定していない。

『甲斐国志』は、難所(悪場)として、天神ヶ滝・屏風岩・鼠石・小豆石・本釜・銚子の口・ムジナ滝の七ヵ所をあげている。

そうした違いは時代によって流路が変化して、危険な場所が移ったり、改修の努力によって変ったことが考えられる。

それでも昔から変わらず船頭たちからアクバとして恐れられた天神ヶ滝などは、

「あやまちて舟を乗り当つれば、舟は粉々となり、人舟ともに岩洞へ吸込れ、助命するものなし」と書かれている。

水流が岩にぶつかって曲流する所であり、岩の下部に水流で削られた空洞が口をあけている恐るべき所であった。

江戸時代には何度か工事をして、水流を変えるべく努力している。

屏風岩は、早川と合流する地点にそびえ立つ穴で、早川の水流に押されて船が岩場へ接近するため、注意を要する所であった。

また大島の藪(やぶ)ヶ滝(たけ)は、ヤボガタケと呼ばれた場所で、大岩がごろごろ並んでいた。

そのため堀川を掘って危険をさけるように改修する。

南部の老瀬(おいせ)の岩は、船歌にも出てくるものだが、その語源はその岩上に伊勢神宮をまつってあったことから、土地の人々が「お伊勢さん」と呼んできた。

それから発したもののようだ。往古、南部氏はこの岩壁を要害の地と見て邸を築いたというイワク付きの場所である。

また同町にある舟取り石は、川中に露出していた大岩で、昔は一〇間(約一八メートル)四方あったといい、大水の時は水面下に没した。

ここで年間六、七回の遭難があったため、明治初年に破壊して水面下におしこめてしまった。

しかしその岩頭の一部は今も川中に姿を見せている。

下って芝川町には、鉄橋付近に様々な名で呼ばれた難所が集中しており、芝川の大滝・銚子の口・本釜(釣橋の釜)などといわれ、なかでも釜は両岸が異常に狭く切り立った崖面で、そこになだれ込んだ水流によって崖が削られて丸くなり、その景観が地獄の大釜が煮えたぎっているように見えたから名付けられたという。

さらに下って松野の俵石と七色石は、現在の南松野ほてい缶詰工場の近くにあって、俵石とは崖面の柱状節理の割れ目が俵を積重ねたように見えるところから、富士川水運の名所の一つになっていたが、これも水流が岩にぶっかって危険であった。

七色石は、伝説でサッキ姫が化身した石だといわれ、様々な色の石を含有した奇岩で、河原と河中に露出していた。 |

南部町の水難供養塔

|

これも明治時代に削り取られて、わずかしか見られなくなっている。

また富士川町木島の尼ヶ淵は、かって渡船場があった所で、享保一六年(一七三一)に下流の岩淵坂下に移されたというが、どのような難所であったかは明らかでない。

以上十二難所の概説をこころみたが、他に、オボウ島(十島)・糸尻・早川尻・獅子山・角打村の釜、などの名が見られるところから、富士川のいたる所が難所であったと考えるのが順当で、昔人はその改善にいつも心を砕いてきたというのが本音であった。

そのような努力にもかかわらず、明治時代になってなお転覆溺死の記録が残されている。

日露戦争の時、壮丁として入営する三〇名を乗せた船が、折しも増水のため留め川だった富士川を下って、ヤボガタケ(薮ヶ滝)で転覆して全員死亡したことなど、まだ忘れられてはいない。

そこで具体的に遭難の記録を、芝川町内房(うつぶさ)のサカヤ文書(望月俊宅)によって、拾いあげてみることにする。

文化三年(一八〇六)六月、鰍沢の船が十島の通称「白あずさ石」に激突して大破、身延参りの乗客もろとも下流へ押し流された。

乗客の大部分(約三〇人)は上総(かずさ)国(千葉県)の者たちで、残りの五、六人が伊豆の人であったという。

それらの内、一五、六人が波にのまれて溺死し、沿岸のあちこちにひっかかり、駿河の松岡にも死体が漂着したというほどであった。

その検分にわざわざ伊豆韮山の代官所から、手代がやって来たりして大変な騒ぎであった。

助かった者たちは、甲州万沢村に集まって宿をとり、管轄の堀谷文右衛門の手代の吟味をうけ、とりあえず口述書をとって、江戸へ飛脚をとばした。

一行の中には女性が三、四人まじっていたので取り扱いも難しく、とにかく返答待ちということになったのである。

ところが江戸からの返事は、いっこうに来ない。そのままでいるわけにもいかないので、一行を鰍沢に集めて生活させて一〇月に至ったが、ついに返答がないままに、仕方なく生国ヘそれぞれ帰すことになったという。

あきれるほど遅怠なお役所仕事というべきである。

また文化一五年四月には、甲州黒沢から流し下してきた御用木の筏が、芝川町内房の境川上で石に乗り上げてしまい、困窮しているうちに夜中に大雨がやってきて、濁流もろとも流失してしまった。

あわてて下流海岸まで探索してみたが、流失した四五本の川材は、とうとう一本も見つけることが出来なかったという。

その事故証明を、内柏村の名主要八が書きつづっている。

運搬者はそうとうきついお叱りを受けたであろうが、そういう時、不可抗力の事故だったとの証明を手にできた船頭は、まだしも不幸中の幸いであった。

なかには遭難の現場も知られずに終わる場合さえ有りえたからである。

年号不明の文言で、一一月一二日のこと、鰍沢の船が芝川町橋上で破船したが、村人たちに尋ねてみても、いずれも農事が忙しくて遭難を目撃しておらず、積み荷も乗合客も船頭も、どうなったか一切知らないと言っている。

ただし行方不明の船頭がいると書いてあるから、生残った者が役所に届けたのであろうか。

破船の証明書を必要としたのは、こうした場合の責任の所在を明らかにすることと同時に、積み荷が流失したと虚偽の申し立てをしてネコババを決めこむ悪徳船頭の摘発もあったからで、バクチで負けた船頭が考えつきそうな事でもあった。

なお年貢の廻米が、輸送中に波をかぶったり破船して、高札米になったという証明は、ほとんど毎年発行されていて、その輸送が容易でなかったことを物語っている。

一例を掲げておく。

差上申一札之聨

一御米百七拾八俵 内拾四俵半濡 船頭富衛門

右者青柳川岸出船仕リ今四ツ時当村分内字銚子与申場所書面之通リ波濡ニ相訛り候ニ付

私者共立会 夫々丈人ニ相改メ言付差上中所、少有相違無御座候

文化十一戊年十二月七日

江川太郎左衛門御宮配所

駿州庵原郡四房村名主 要蔵 印

組頭 長五郎 印

岩淵河岸御米方御出役 百姓代 助左衛門 印

矢橋松次郎様御手代

林鉄三郎様 |

10 甲州と岩淵の紛争 top

富士川水運が「盛んになればなるほど、甲州三河岸(鰍沢・黒沢・青柳)と駿州岩淵の繁盛ぶりは、目を見開くほどになっていったが、その風習の違いや利益にからむ争いや対立が生じるようになった。

その例をいくつかの古文言によって、争点を捉えて解説してみょう。

宝暦年中(一七五一−六四)に発生したいざこざは、関係者の中に手鎖という罰を下すほどの騷ぎにまで発展している。

その発端は、鰍沢の船頭と岩淵の者とが口論した腹いせに、船頭らが「これからは岩淵なんぞには泊らんで、岩本へ行かず(行こう)」と、連れだって岩本村へ宿泊したのだった。

それ以来、同調して岩本村へ泊まる者がふえたので、岩淵と蒲原と合議したうえ、これは「長い習慣と規制を破るもの」として、鰍沢の船頭と彼らを泊めた岩本村とを一緒に訴え出た。

それから大変な騒ぎとなった。 |

甲州三河岸の一つ鰍沢全景

|

取調べは代官江川太郎左衛門の命によって、岩淵・岩本・蒲原の関係者と鰍沢の船頭たちが、たくさん呼びつけられて、かなりの期間にわたる尋間のすえ、宝暦四年になって裁定が下された。

その結果は、鰍沢船頭らは「きついお叱り」を受け、以前通り岩淵に止宿せよと命じられた。

それは長い慣例を守ろうとする幕府の基本姿勢であって、河岸の利益を守ることを第一としていた。

そのため、自己の利益のために船頭たちを泊めた岩本村の者たちには、厳しい罪科が申し付けられた。

名主と組頭は、手鎖のうえ宿預けというから、岩淵の対岸にあたる岩本には、当時、富士川通船の業務に関与する資格がなかったことを示している。

次に元文五年(一七四〇)の訴訟は、甲州三河岸から幕府にあてて発せられたもので、年貢米を岩淵に陸揚けしてから蒲原まで運ぶムダを省略して、直接船で蒲原まで運ぶようにしたい、と言うものだった。

そうすれば蒲原までの陸送費が浮く、と計算したのだが、その理由はもっともなことと思われながら、地域の実情によって「改変不可」の判断が下された。

その理由はこうである。富士川を直に下って海に入り、蒲原浜へ着船するというが、通船が下るようになると在来の渡船と交差して、まことに危険である。

しかも下流部は河原が広い上に枝川が多く、船道もない。

これを無理に通ったとしても、蒲原浜は波が高く、富士川船では輸送不適当である。

このような理由を述べた末に、核心は人間の生活にふれて、

「近郷の村人は。年貢米の廻送で駄賃を得ており、帰り道に塩や茶を運んで渡世のたしにしている。

従ってこれを廃せば、村々の困窮につながる一大事である」と反対理由を明確に示している。(岩淵、斎藤卓家文書)

そうした反対運動によって、甲州側は完敗し、その慣例を守らねばならぬ事になるのだが、川下りをすること自体が、好き勝手に出来る行為ではなく、一定の規則の上で成立していたことを見直す必要がある。

そこで船番所について、ちょっと触れておきたい。

富士川通船の船と旅客を監視し取締る役目を課せられた番所を「口留(くちどめ)番所」と呼んでおり、積荷の検査をすることも重要な役割りであった。

鰍沢と十島に口留番所があり、さらに十島の対岸万沢にも番所があって、駿河と甲斐の国境検問所としてうるさい存在であった。

万沢は吉田氏、十島は戸栗氏が守り、江戸時代を通じて船が難破して積荷を流失してしまった場合、天神ヶ滝までの事故は鰍沢、それより下流は十島の口留番所へ注進することになってした。

それも明治時代になると廃止され、かわりに南部に「改船所」が設立されて、警察の所轄になった。

船は必ずここに止まり、改めを受けた事は、江戸時代と変わりない。船頭は鑑札と切符を持って届けに行き、巡査が検閲に来た。

おもに定員を調べたので、定員外の者はニワカ船頭にしたてられたり、そのごまかしも効かないほどの定員オーバーの船は、船番号を物で隠して改船所をすたこら逃げてしまうなど、いいかげんな事もあったと言う。

いいかげんな事といえば、積荷の流失も南部の改船所に届け出るのだが、証人をたてて損害状況明細書を出すだけだったので、これを悪用して前夜、バクチですった分を、難船という名目で闇に葬った実例もあったという。

規則とは破るためにあるものだと指摘する人もいるが、こうした規則をそのまま厳格に守ろうとした時代が、江戸時代であり、そのカタクナなまでの慣習にたてついたのが、前述した紛争の根源でもあったのである。

それは最も人間臭い利益にからむ紛争であったが、人間と川とがもつれ合い交差する歴史は、さらに多くの文書に残されている。

11 通船の終末 top

時の流れは早いもので、富士川に船が浮かび、船を知らない甲州の人々を驚かせてから二六〇年を経て、水運史は一つの転換期を迎えることになった。

明治維新である。徳川家は駿府に移されて、わずかに昔日の面影をとどめるだけとなり、多くの幕臣たちは静岡県の各地に移住して新しい生活の手段を考えねばならなくなった。

なれぬ手にクワを握って土地の開墾をしたり、商売をするようになって、「士族」とは名ばかりの生きる闘いを演じているころ、江戸に運ぶ年貢米の廻送もなくなった通船は、どうなっていたであろうか。

さぞや困窮の中にあったろうと思われようが、事実は全く逆であった。

幕府の厳しい規制から解放されたため、沿岸住民が望めば容易に通船・渡船の許可が得られるようになり、その数は旧来の三〇〇艘から一挙に八〇〇艘にふくれあがった。

にわか船頭がふえ、甲州三河岸とよばれた鰍沢・黒沢・青柳は以前より賑わい、静岡県側の岩淵・岩本・蒲原などは、さらに人と荷物でごったがえした。

それというのも、今まで市川代官によって統制されていた塩が解禁になったことで、ワッとばかり輸送が増加したことにある。

江戸時代の塩輸送は。年間一二万俵ほどだったのが、明治時代になると三、四〇万俵にふくれ上がっている。

そうした賑わいにつれて、船数も増加の一途をたどり、最盛期といわれる明治三五年頃には、何と旧幕時代の五倍にもあたる一五〇〇艘が就航していたという。

これに就労した船頭は、一艘四人として約六、〇〇〇人である。

いずれも富士川沿岸の貧しい百姓が、山門の痩地を耕す労苦よりも収入の多い船頭稼業に走ったものであった。

当時、彼らを迎え入れた船宿も、岩淵に七〇軒あり、一ヵ月の宿泊一万五、〇〇〇人ほどであったという。

こうした繁栄に気をよくした岩淵の人々の中には、持ち山の手入れを怠り、酒一升と山林を交換してしまったなどという話まで伝わるようになった。

しかし何事も繁栄の絶頂の次には衰退の歴史が待ちうけているものだ。

西欧の文明を急速に取入れた政府の鉄道敷設が、槌音高く進められており、明治二二年には東京−静岡間が開通し。

まもなく京都までの東海道全線が開通したことによって、国内の輸送状況が全く一変したのである。

政府は次に中山道の工事に着手し、多くの難関を克服して八王子−甲府間(中央線)が完成されたのが、時あたかも富士川通船の絶頂期といわれた明治三五年の翌年六月のことだった。

その結果、静岡県外から運ばれていた多くが、はるばると川を遡上したり峠越えする労苦を伴わずに、汽車が直接東京から迅速・多量に運び込むようになったのである。

富士川通船の受けた打撃は、すさまじいものであった。

引き続いて明治四四年五月、中央線は甲府−名古屋間も完成させて、まさに日本の中央をかけぬけたので、通船による輸送業務は一挙にこれにとって代わられ、その頃すでに通船の数は一五〇艘にまで減少していた。

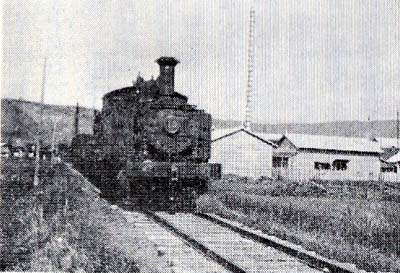

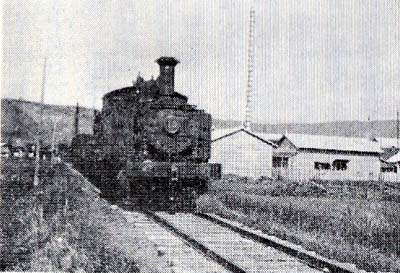

通船の終幕を告げる富士身延鉄道

盛時の十分の一である。しかも大正時代になると、さらに転業者が増えて、なんと五〇艘以下になってしまうのである。

部分的ではあるが、鰍沢に船籍をもつものの数字の変遷を掲げる。 |

明治時代の通船券 |

他村もほとんどこれと同様の運命をたどっていったであろう亊が明瞭である。

▽明治二二年 一四四艘

▽大正三年 三五艘

▽大正一〇年 三三艢

▽大正一五年 一九艘

▽昭和三年 二艘

江戸時代ですら一〇八艘を保有した鰍沢船が、昭和三年にはわずか二艘に減じていた理由は、以上のような状況下にあったためだが、これに追い打ちをかけたのは、富士川通船に代わる富士身延鉄道の敷設であった。

東海道線富士駅から、中央線甲府駅までの八八キロ間を、ほぼ富士川に沿って北上しようとする鉄道計画は、初め私鉄として岩淵から出発するつもりであったが、種々の事情で二転三転して、最終的には現在「富士急行」の育ての親といわれる堀内良平の熱意によって、富士−大宮(富士宮)間の完成が大正二年七月、それより身延までの開通が大正九年五月、進んで甲府までの全面開通にこぎつけたのが昭和三年三月のことであった。

現在この鉄道は国鉄身延線となっているが、この輸送ルートが静岡〜山梨両県を接続したことによって、在来の富士川通船は、全くその存在価値を失ってしまったことになる。それまで細々ながらも、沿岸住民の生活品を供給し続け、文明の利器に反発を覚える村人によって支持された乗合船の情緒も、全くここに廃滅することになったのだ。

帆船もプロヘラ船も、その存在理由を失った。

職を失い転業していく人達の中で、根っからの船頭として最後まで意地を守りぬいてきた者は、天竜川の船頭として集団移住していったという。

そしてそこさえも安住の地でなくなった時、彼らの中には朝鮮の鴨緑江まで出かけて、船頭稼業を貫いた人もいたという。

いずれにしても、それは生活と直接かかわった人間の寂しい結末であり、川の機能が他の形に置きかえられた時点で自らを対応できなかった人間の、はかない抵抗の歴史であったのかも知れない。

昭和三年三月、富士川通船止む。

top

****************************************

|