|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

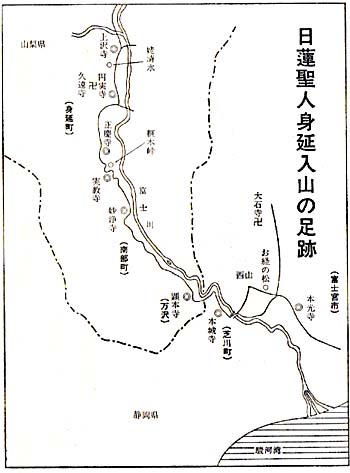

六章 落人の道――歴史の跡

富士川は平家の落人伝説を伝え、その支流をのぼりつめた兵が土着したという村さえ存在した。

さらにこの地は、二度にわたる甲州武田軍の南下による合戦が行われ、戦死者の供養塔が散在する。

源氏と平氏による「富士川合戦」と、駿河今川氏が塩止めしたことによる武田の「駿河進攻」である。

だが一方でこの道すじは、日蓮聖人が身延に入るために歩いた道として、「信仰の道」を形成していた。

通過する村々に建てられた多くの題目塔は、身延から伝わり下った信仰圈の象徴でもある。

そうした流れに沿うが如く南下する歴史の必然は、甲州や信州の人々の移動や移住をも意味していた。

多くの人が温暖な駿河国の風土と人柄を良として、定住を願ったからである。

信州石工の入婿の話や、山梨県の万沢から富士宮市に移住した人達による「富士宮市万沢町」とも呼ぶべき実態も、その交流史の一頁にほかならない。 |

|

1 富士川の合戦 top

世に「富士川の合戦」と呼ばれる源平の合戦は、水鳥の飛び立つ羽音に驚いた平家が「スワ敵襲だ」と一目散に京へ逃げ帰ってしまったという話で知られている。

ところがこの合戦による落人が、富士川をさかのぼって人目につかぬ山奥で生活したという伝承がもとになって、富士郡稲子村に落人部落の名を与えることになった。

そこで一通り平安時代末期の当地方にスポッ卜をあててみる。

治承四年(一一八〇)一〇月のこと。

伊豆の流入だった源頼朝が平家討伐のために旗あげしたという報告に、すぐさま兵を集めた平維盛(これもり)は、二万の兵と共に駿河入りして富士川西岸まで先兵を進ませて、自らは蒲原の吹上辺りに本陣を置いた。 |

富士川合戦のあった下流部

|

これに対する頼朝は、鎌倉を出て沼津の黄瀬川に陣どり、かけつけた弟義経と対面、また甲斐源氏の一族が北から急ぎ下ってきた。

これらの軍兵を合せていよいよ合戦間近しとみた一〇月二〇日に、富士川東岸の賀島まで進出して陣を敷いた。

西岸の平家も所狭しと川辺に兵を置いて、戦機が迫ってきたと思うころ、平家方の先鋒数百騎が富士川を渡って源氏に走ってしまった。

それというのも。これに先立つ八月に富士北麓で平家軍が、南下しようとする甲斐源氏の安田義定や工藤景光らを迎え撃とうと出陣しながら、野営中に野ネズミの大群に百余張の弓をかじられて戦う術もなく、太刀をふり回して退却していたのだ。

頭目の俣野五郎景久は、馬首にすがりついて逐電した。

こえて一〇月一四日、再び武田軍は富士川へ向おうと甲州大石村(河口湖)から富士山西北の長尾山あたりへ軍を進めた。

これを阻止せんと平家の長田入道父子が北上する。

そして再び鉢田(一名波志太)の山中で行きあって合戦を展開したのだが、源氏は武田太郎信義、安田三郎義定などの強兵であるから、ひるまず攻撃にかかる。

あたりは山が連なり道も狭く、崖にさえぎられて大軍を投下できない場所だったため、崖をよじり岩をのりこえて両軍とも必死の攻防となった。

平家方の橘遠茂(駿河目代)は、前回の汚名挽回とばかりよく戦ったが、まもなく崩れ峠路を追い落されて、生捕りにされてしまった。

また長田入道父子も捕えられて首を斬られ、富士野のかたわら井出(現在の富士宮市上井出あたり)で、さらし首にされた。

この合戦は「波志太山の合戦」と呼ばれる前哨戦であるが、朝霧高原の北方の山岳地帯であったようだ。

こうした負け戦のうわさが伝わってくると、勝ちに乗じた武田軍が、富士川上流を渡って平家の背後に回れば、富士川西岸に陣どった先兵は袋のネズミになってしまう、という不安が広がり始めた。

しかも後方の大将(平維盛)は駿府まで退却する軍議を持ち出しているという。

全軍の志気は乱れに乱れていた。これが開戦前の実態だった。

その憶測どおり、武田軍は明朝の開戦にそなえて、ひそかに富士川の渡渉を開始していた。

川は幾筋にも分かれて流れ、いたる所、葦(あし)が生い茂っていた。

浅瀬を選び声をころして行進していたのだが、ここに巣くうたくさんの水鳥が急な軍兵の出現に驚いて、一度にザワザワと飛び立った。

その羽音に眠りを覚された数百の水鳥が、おびえて一斉に飛び立つたからたまらない。

この騒ぎに仰天した平家方は、すわ敵襲だとばかりにあわてふためき、逃げ始めた。

その狼狽(ろうばい)ぶりを『平家物語』は、こう書いている。

あまりにあわて騷いで、弓取る者は矢を知らず、矢取る者は弓を知らず。

わが馬には人乗り、人の馬にはわれ乗り、繋(つな)いだる馬に乗って馳(は)すれば、株を廻ること限りなし |

このように騒ぎたてて東海道を西へ逃げる平家方へ、源氏の先鋒が追いせまると、さすがに剛の者もいて伊藤武者次郎が引き返してきた。

追いすがった飯田五郎家義父子(清水市飯田出身)が斬りかかって渡り合い、家義の長子太郎が討たれてしまった。

これを無念と家義が伊藤に組みついて、やがて伊藤の首を取った。

これが富士川合戦中唯一の戦いであったのだ。

2 頼朝と賀島 top

|

|

富士川に出陣した源頼朝

|

源平の富上川合戦は有名であるだけに、後世に伝説や史跡の偽造が行われ、疑問なことが多い。

まず第一に、当時の富士川がどの辺りを流れていたかという事さえ、決定的な説がない。

もちろん当時は東海道線富士駅あたりがその流域であった。

では東岸はどの辺りまであったのだろうか。

それについて富士市吉原地区の人は地名の「平家越」「源太坂」「呼子坂」などの位置から、現在の田子の浦に富士川が注いでいたと想定しているようだ。

しかしこの合戦では、ついに一人も越えたことのない富士川の東京に「平家越(ごえ)」があるのは変である。

そこで河岸の富士川町の人は、もっとずっと西寄りに流れていたがるうと推定する。

平家が布陣した現在の蒲原や岩淵はほぼ昔通りであり、これに対する源氏が六キロも離れた所に布陣し、そこに平家越の地名がある(依田橋)のはおかしいというのだ。

源平の兵士がそれぞれ先陣を富士川のへりに置いたとしたら、その間六キロも富士川の流域があったことになる。

これはやはりおかしい。

そこで考察の一助として大切な事を付加えておこう。

当時、富士川の流れは一本ではなく、本流と支流(派川)がいつも変化しており、洪水のたびに流れが西に東に移っていたという事である。

川はいくつにも分かれて流れ、平安末期から鎌倉時代にかけては、本流も支流も区別のつかない状態であったと考えるべきである。

だから、広い河原のあちこちに葦が生い茂り、沼地のようになった所もあり、水鳥が多くすんでいた。

従って、『吾妻鏡』にいうところの、富士沼の水鳥が一斉に飛び立ったという富士沼は、吉原の浮島沼を指すのではなく、富士川の河口部一帯のことを示すものと考えた方が正しいと思われるのだ。

そういう事から出発して、頼朝が陣を張った「賀島」とは、どこを指していたのか考えてみたい。

賀島郷はかなり広い地域をさす言葉であり、後世、古郡孫太夫が開発した加島とは少し違っている。

それ以前から一二の村が存在していたからである。

すなわち、

須津(すど)庄(鮫島・藤間・外木・中丸・荒田島・柚木(ゆのき))

浦橋庄(樅割・柳島・十兵衛)

田子庄(本市場)

下方庄(青島)

川田庄(蓼原=たではら)

以上の一二ヵ村である。ただし源平合戦のあった時にこれらの村がすでに存在したという事ではない。

この中で最も古い村を擁するのは須津庄と思われ、鮫島出身の鮫島四郎宗家が今回の合戦に参加しており、その後逃げる平家を追って屋島(香川県)で戦功をあげた水練者、太胡小橘太は田子浦村の出身である。

こう見てくると、頼朝が陣を進めた所は、賀島郷須津庄だったのではないかと考えられ、そのうち西寄りすぎる柚木はまだ河原だったと思われるので、残る荒田島・外木・藤間・鮫島・中丸のいずれかにしぼられてくる。

そこで初めて平家越の碑が立つ依田橋に近い荒田島あたりが浮かび上がってくるのだが、いずれにせよそれは頼朝の陣所が置かれた位置であって、前線ではない。

最前線の富士川東岸(いくつかの流れのうち最も東を流れていた派川)は、本陣よりもっと離れていたのだから、平家とにらみ合っていた兵の位置は、柳島・中丸・本市場あたりまで前進していなければならない。

一方の平家は富士川が現在より東へ流れていた時代だから、今の富士市西部まで進出して、両軍は物見(偵察)が葦の間からチラチラと見え隠れしながら、戦機をうかがっていたのである。

これが富士川合戦前夜の源平両軍の配置であり、当時の富士川の様子でもあった。

3 平家の落人(おちうど)部落

top

落人といい、落武者という戦争による敗者かたどる道は険しい。

富士川合戦は世に「手合せなき大合戦」と嘲笑されているが、実際には源氏に投降した者と、敗走していった者があったし、そのいずれにもつかず逃亡した者もいた事を、富士川中流部の落人伝説が物語っている。

伝説は歴史そのものではない。むしろ歴史の誤伝だと思えるものの方が多い。

しかしそれですら数百年たつと歴史事実と混同してしまう場合があって、人間世界の“事実の不確かさ”を暗示してくれるのだが、特に落武者などは過去を隠して山間にひそみ生きるため、その来歴を語る物は残すどころか、かえって隠したり捨てたりする場合が多く、その究明は困難である。

そこで、いきおい村に残された伝承をもとに昔を探り出すことになるのである。

富士川の支流稲子川のささやかな渓流に沿って北上すると、そこは富士郡芝川町上稲子である。

昔から平家の落人部落として知られている。

昔は交通不便で、他村との交流もほとんど無かった。その村に平維盛の墓と袮するものが残されているが、いつ、どのような形で、だれが建てたものであったろうか。

その追及をする前に、もう一ヵ所寄り道しておく所があることに私は気付いた。

富士川をさかのぼって、落武者が息もたえだえに歩く。

その背後で何やらワアッと兵のどよめきが遠のいていく。

富士川東岸に沿って来たらしい落武者は、富士郡の星山から沼久保を経て古田(こだ)に入った所で倒れ、いつか村人の介抱を受けていた。

しかし死期は確実に迫っていたので、村人が尋ねた。「何かして欲しい事があるかネ」、

落武者は答えた。「赤飯(こわめし)を食ってから死にたい……」と。

そこで赤飯を作ろうとしたが、今から小豆を煮ている暇がない。

仕方なし小豆ぬきのもち米の飯をたいて食わせてやったという。

一〇月二七日、この命日になると落武者の供養のために白い赤飯をたいて、彼の墓(五輪塔)にそなえてやることが行事になったと伝える。

現今は墓石の管理者臼井市郎さん宅で、欠かさず実行しているというが、その村は源平の対陣した場所から稲子までの半道中、つまり中間の所にある。

稲子への落武者のたどった道すじを語る、ただ一つの伝承地である(ただし墓石は後世のもの、室町末期のものと見られる)。

そこで戦国時代に武田信玄が攻め込んできた時の話ではなかろうかと思ったが、それだと命日が符合しない。

内房(うつぶさ)口の戦は永禄一一年一二月一二日である。

そこでひとまず平家の落人のたどった道として、ここを通過し、いよいよ富士川から別れて稲子川に入る。

六キロほどさかのぼると、左手丘上に文珠さんと呼ぶ小さな森があり、その下に一基の宝塔がこの里に似つかわしくなく、田の中に立っている。

これが平家の大将として富士川に陣した平維盛の墓だと伝えるものである。

ここに立って周囲を眺めてみると、眼下に稲子川がうねり流れ、その対岸には山が連なって、頂上近くに「平家窪」と呼ぶ所がある。

また左方に三角形をした城山が盛り上がり、稲子川の支流(細流)がその背後に回ろうとする所に「自害沢」の地名が残されている。かってそこから刀が出土したといい、腐蝕した刀が維盛墓のすぐ近くの佐野弘宅に保存されている。 |

平維盛の墓(芝川町上稲子)

|

このように平家ゆかりの里という印象が強いが、それでは当の維盛はその後どうなったであろうか。

正史によれば富士川から退却した彼は、屋島の合戦に出陣して思うところあって陣営を脱出して高野山に登り、出家したと伝えている。

しかも彼の子孫と伝える人々が和歌山県に多数いるのである。

有田郡清水町湯川の伝説によると、高野山から下った維盛(僧浄円)は、那智の沖で投身したとみせかけて、湯川の奥にわけ入り天寿をまっとうしたという。

そのため入水地といわれる和歌山県勝浦市浜ノ宮に彼の墓がたてられている。そこから稲子の伝承も生き生きと語り継がれる事になるのである。

『駿河志料』が語る。那智の沖で入水したとみせかけた維盛は、家巨の佐野主殿頭をつれてこの地に逃れて来て、そのまま一生を過ごしたという。

その墳墓は文珠の森といい、山一つ隔てた柚野の延命寺は、彼の父重盛ゆかりの寺であったというのだ。

そしてさらに伝承は近くの門野(山上の旧家を門野の大家と呼ぶ)に由緒を残すことになった。

お伴をしてきた佐野主殿頭が、ここの祖先だという家系図を保有しており、その長屋門は立派である。

しかし私は昭和三五年に当村を探訪した時、門野の本家についての正しい歴史を、その分家である佐野安喜翁から教えてもらっていた。

本家先祖ハ佐野讃岐守盛次公、弘治三年ニ来ル。源氏ノ軍ニヤブレル。

当家先祖ハ盛次公ノケライ、佐野市之丞盛重。明暦二年二月、当屋敷分家

とある。

そういえば本家の仏壇にあった古いイハイに、天文・永禄の毎号が読めたことと符合する。

それは到底源平合戦の時とはほど遠かった。

そこで肝心の維盛墓はどうかというと、その建立については何の所伝もなく、現在の墓石を建てる以前のものは小さな五輪塔であり、これを下に埋めたというが、その五輪塔は江戸時代後期の天保一一年(一八四〇)四月に、墓石の再建を願って厚原の役所に文書を出し、金一封を下賜されて建てたものである。

文書は佐野弘宅にあり、「墓石の文字も見えなくなり、欠損も多いので、新しく建立するために寄付をつのりたい……」という内容がつづられている。

従って、それ以前から有ったことは確実なのだが、それではここに平維盛が葬られたというのだろうか。

私は村人の夢を打ちこわすようで申し訳ないが、これは墓ではなく供養塔であるうと考えている。

供養塔とは、その人のために後世ゆかりの人達が建てたもので、中身は分骨または骨の無いもので、遺骨を葬った墓とは区分される性質のものである。

なぜなら彼の墓と袮するものは、先の和歌山県の例もあり、新潟県中魚沼郡秋山にもあるし、岐阜の飛騨高山にもある。また『江尸名所図会』にも武蔵国平村に立派な墓石があることを載せている。

そこで私は結語したい。この墓は、維盛ゆかりの者、たとえば従者などが戦争をきらって富士川合戦のどさくさに遁走して当地に入りこみ、その因縁によって供養塔をたてたと考えるか、そうでなければこの村の人達が自分の祖先は平氏だと言いたいための付会(ふかい=こじつけ)であったか、そのいずれかであったろう。

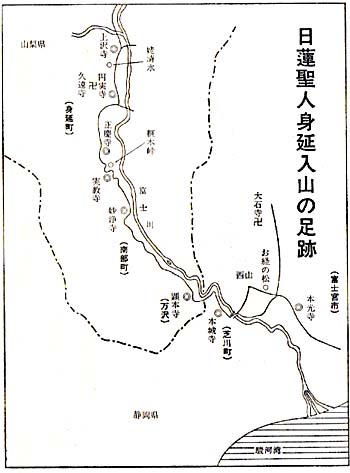

4 日蓮聖人の足跡 top

「三度諌めて用いられなければ、山林に身をひそめん」と時の執権北条氏に国難の啓示をしたが容れられなかった日蓮聖人が、鎌倉を発って東海道から富士川に沿い、身延に入った史実はあまりにも有名である。 そのため、彼の休息、一泊した場所に様々な伝えが残されて、その道筋には彼の法力によって日蓮宗に改宗したという寺院がいくつも存在する。

それは日蓮聖人の偉大な力の発揚という他はないが、その一面これを伝えた村人たちの素朴な願望による付会(ふかい=こじつけ)伝説も多く見られる。

その泥くささは、時として微笑ましいものがあり、旅の一興として富士川沿岸の民俗調査の中でどうしても足を止める史蹟が点在している。 これを歴史と伝説の谷間の中でとりあげながら、さかのぼってみる事にしよう。

文永一一年(一二七四)五月一二日、鎌倉を発って足柄峠を越えて駿河の竹ノ下(御殿場)に入り、車返(沼津)から東海道の浮島ヶ原(富士)を通り、富士山麓の大宮(富士宮)に至って一泊(一五日)、それより富士川沿いの道に入る。

一六日は南部に泊まり、一七日に身延に到着、波木井公と対面するという行程であるが、その間に伝え残した遺跡として有名なものには、木に関する伝承と水に関する伝承とが多い。 手にした杖を地面に突き立てて去り、それが根づいて枝葉を繁らせたという話や、聖人のために遠くから水を汲んで来て差し上げた農民のために地を掘って水を得たという話は、世上に多い「弘法伝説」と類似しているばかりか、弘法伝説が日蓮伝説にすりかわったのではないかとさえ思われる霊威伝説である。

これらを順次、下流部から紹介して身延に至る。 |

|

▽出乳を祈る銀杏(いちょう、富士宮市黒田、本光寺)

五月一五日の夕方、宿を借りた遠藤左衛門の妻が乳が出なくて困っていると聞いて、銀杏の葉で乳房を軽くなでながら題目を唱えると、不思議にも乳が出るようになった。

以来ここを寺にして鵞目山本光寺と袮したという。

この時聖人のために柏餅を差し上げたことが例となり、毎年この日に村人が集まって柏餅と酒をふるまわれ、「柏談議」が開かれる。

なお古老の伝承によると、翌日、中巫山の古道を登り六郎坂・お経の松を経て西山に出てから、芝川の吊橋を渡ったのだという。

▽内房(うつぶさ)三詠(富士郡芝川町内房、本城寺)

本城寺はもと久成寺といい、岩本の郡代官だった内房殿が、実相寺の経蔵に入った日蓮聖人に接して帰依したものである。

身延入山の途次ここに立ち寄って歌を残し、

うつぶさにさのみは人の寝られれば 月を身延におきかえるかな

(寝られぬまま外に出るとあまり良い月夜なので、このまま身延まで歩いて行ってしまいたい)

と脉んだといわれる。

後世これに唱和した身延の日遠上人と、深草の元政上人との歇を合わせて、内房の三詠と呼んでいる。

谷川にうつる今宵の月影を うつぶさに寝て眺めぬるかな 日遠

うつぶさに寝られしものかかたしきの 枕の山は富士のしらゆき 元政

▽杖突き銀杏(富沢町万沢、顕本(けんぼん)寺)

一六日に休息したこの寺で、真言宗の日報上人と問答があり、日蓮聖人に帰依したといい、境内にはその時突いてきた杖を地につき立てたものが成長したという銀杏の古木がある。また腰掛け石も伝わる。

一説には日蓮聖人の来寺は、村に伝染病がはやったのを滅するためだったとも言われる。

▽御硯水(南部町南部、妙浄寺)

一六日にこの寺で法論が行われ、住持の大輪法印が帰依すると共に南部氏も帰依して改宗した。

その時本尊を授けるために用いた硯石の水を汲んだ井戸のことを「御硯水」と呼んでで霊蹟にしている。

一名を花釣瓶(つるべ)井ともいう。

病気を断つ井水と伝え、当寺は日蓮一泊のゆかりをもって、身延山主が入山する時は必ず立ち寄ることを例にした。

▽桜清水(身延町豊岡、実教寺)

一七日にここで石に腰掛けて休息し、かたからの井泉を飲んだあと杖を地に突きさして祈念した。

その後枝が繁って桜花を咲かせるようになったので「桜清水」と呼ぶようになったという。

寺はこの日をもって真言宗より改宗(日成上人)と伝える。

▽カヤの木とゴバン石(身延町豊岡地区)

横根から坂本にぬける峠路に榧木(かやのき)隧道があるが、旧道はその上方を通っていた。

その名の由来は、聖人が突き立てた杖が成長した力ヤの木だという。

また自然石の平らな面をゴバンに見たてて、碁を楽しんだというゴバン石も近くにある。 |

日蓮ゆかりの桜清水(身延町)

|

▽粟飯(あわめし)寺(身延町豊岡相又、正慶寺)

一七日の昼ごろこの地で石に腰掛けて休息した時、庄左衛門が粟飯を差し上げたことにちなんで、寺の入口に奇石が保存されている。

庄左衛門の没後。一子が自宅を寺にしたものである。

伝説としてこの時粟飯がポロポロとこぼれて、足下の川に落ち河鹿(かじか)の背に付いた。

それ以後この沢の河鹿は背に粟飯のような粒が付いているという。

▽草鞋脱ぎの霊場(身延町波木井、円実寺)

五月一七日いよいよ身延に到着した日蓮聖人を迎えた波木井実長が、自邸を寺にして入道した。

そして西谷に聖人の草庵が完成するまでの一ヵ月、実長の邸に留まりつつ付近の村で教化したと伝える。

そこで「草鞋脱ぎ一ヵ月停住の霊場」と呼ばれて、身延参詣の人々がこの寺で草鞋をはきかえる故事が出来たのだという。

▽姥(うば)清水(身延町下山杉山)

草庵の出来るまでの一ヵ月間、各地を巡った時、一軒の農家で水を求めると、姥がはるばる谷へ下って水を汲んで来て差し上げた。

そこで手にした杉の杖で地を掘ると清水が湧き出してきた。

それが姥清水だと伝えており、これと同じ伝えの井戸が元町と波木井に残っている。

▽お葉つき銀杏(身延町下山、上沢寺)

身延入山のころ、穂積村の善智法師が法論して負けたのを恨んで、弟子に命じて上沢寺で毒の萩もちを出した。

聖人はこれを庭にいた白犬に食べさせたところ、血を吐いて死んだので、両僧は前罪を悔いて宗旨を変え日蓮に帰依した。

そこで白犬の死をあわれんで墓を作り、手にした杖をつき立てておいたところ根がついて、現在見る古木となった。

この木は枝が下を向いているため「さかさ銀杏」とも言い、葉上に実を結ぶことから「お葉つき銀杏」とも言われ、その葉を粉にしてせんじて飲むと毒消しになり、実は安産の護符になると伝えている。

▽その他

以上で史蹟と伝説は終わり、日蓮宗のその後について簡略に見ると、当然のことながら富士川流域の寺院のほとんどは日蓮宗である。

身延町においては日蓮宗七四ヵ寺、それ以外には禅宗八ヵ寺が存在するだけである。

そうした発展と改宗の歴史を振返ってみると、富士川流域で約百ヵ寺が建てられており、建立時期については二つの時代相があった。

第一は日蓮聖人の身延入山当時、真言宗寺院を改宗して信仰間を増やした時期である。これはもっぱら聖人の尽力による成果といえる。

第二は西暦一五〇〇年後半から一六〇〇年前半まで(戦国時代から江戸前期まで)、新しく各地に入り込んで寺院を建立した所が目立ち、その頃に建てられた寺が、全寺院の半数以上にのぼっている。

これは身延山中興の祖といわれた「目朝・日意・日伝」の三人の傑憎が出たこともあり、江戸時代になって「寺請(てらうけ)制度」が幕府によって強制された事も原因している。

このような歴史の流れの中で、日蓮宗は当地域に幅広く信仰され、庶民の間に浸透していったのである。

5 武田の駿河侵略 top

戦国時代、甲州武田と駿河の今川は。姻戚関係を結ぶことによって共栄の思想(実際は不可侵条約)を貫こうとした。

そしてお互いに中央を指向していたのだったが、永禄三年(一五六〇)五月に至って、その均衡が崩れた。

中央に上って政権を得んと、大軍を率いて進発した今川義元が、織田信長の奇襲によって敗死する事件は、やがて両氏の間に微妙な影を投げた。

あとをついだ氏真は文化人であり、戦国の将ではなかった。

当然のことながら、志を中央に向けていた武田信玄は、氏真と組むよりもこれを倒して、東海道の要衝を握る方が得策だと読んだ。

ここに武田の駿河侵略が開始された。

時に永禄一一年(一五六八)一二月六日、甲府を発した信玄は、翌日身延下山で穴山梅雪と合流、富士川に沿って河内路を下り、一二日には敵前の内房(現富士郡芝川町)に至った。

そこには北松野(現庵原郡富士川町)の郷士、荻図書之肋清誉が、一族を率いて待ちかまえていた。

彼は今川の武将ではなかったが、自分の支配する内房村を守らんとして打って出たのである。

ここに激烈な戦闘が開始され、無念にも少数の荻図書之助軍は、一族血にまみれて戦死をとげてしまった。

世に「内房口の戦」と呼んでいる。

信玄は進んで松野に陣を置き、さらに山越えに由比を目指した。

こうした動きに対して、最初から弱腰のうえ、武田に内応していた今川の部将が、勝手に兵を引きあげたことに端を発し、氏真は本陣を置いた興津の清見寺から一時退却しなければならなくなった。

ひとたび信頼を失った者の力は弱い。

その虚に乗じた武田軍は、一気に駿府まで追いあげて、町に放火したからたまらない。

栄華を誇った東海の小京都駿府は、たちまち紅蓮の炎をふきあげて、略奪の巷と化してしまった。

これを聞いて救援にかけつけた小田原の北条氏政が、由比の薩坂山に陣をはった時、氏真は掛川城に逃れていた。

信玄は久能城(いま久能山東照宮)に陣をとって対決したが、しだいに食糧が欠乏してきた上、勝敗も決しないのでひとまず帰国することになり、水禄一二年四月二四日、東海道から興津川を遡行して撤退にかかるところを、氏政の追撃で数百人を討ちとられ、第一回駿河攻略に終止符を打ったのだった。

二回目は同年六月、駿河の東部を侵すべく、大宮城(富士宮市)から吉原・沼津(戸倉城)・三島と戦場を変えて北条氏政の軍とぶつかり合っている。

この時大宮城は、浅間神社の神主であった富士信忠と信通父子が守っており、容易に屈せず、七月一五日に三島付近で武田軍が敗走するや、北条氏照が大宮城に入って兵を増強した。

しかし、軍容をたてなおした武田軍は、全力をあげてこの小城を攻略、ついに一一月五日に開城させている。

四度目は元亀元年、諸城を落とすが、まだ駿河は手中に入らない。

五度目は翌年、沼津の興副寺城や御殿場の深沢城を攻めたかと思うと、四月には東三河を侵略している。

このように駿河も伊豆も遠江も、完全に戦場となってしまうのであるが、まもない天正元年、稀代の驍将武田信玄も運命にはさからえず、五三歳で信州に没した。

こうした泥沼のような戦国の世に、富士川に近い当地では、信玄そのものより、身延下山の豪族で武田の御一族衆であった穴山梅雪(信君)について語られることの方が多い。

彼は信玄の姉を母とし、信玄の駿河侵攻に際しては常に先陣をかけ、地の利によって駿河にスパイを送っては信玄に情報を提供していたほどだから、よほど信頼され、また利用もされていたのであろう。

戦功として次のような支配を申し付けられている。

永禄一二年四月 庵原郡松野郷

天正元年 富士郡大宮城

天正三年 江尻城(清水)城主

彼は永禄一一〜一二年の侵入時に二度とも大宮城を攻めているが。落城にもちこむ事ができず、三度目にようやく開城させている。

武将としての評価はあまりされていないのだが、それでいてどういうわけか人気がある。

天正一〇年に武田が滅亡した時、家康と手を結び、主家の滅亡を横目で眺めていたとの評もあるが、まもなく本能寺の変で巻きぞえをくい、土民に殺害されて生涯を終えてしまった。

彼の胸中に秘められた主家再興の夢心、この時一緒に消え去ってしまったと言って良かろう。

そうした夢を惜しむかのように、彼の一子穴山勝千代が富沢町富河の最恩寺に預けられていたといい、その肖像画も残されているが、夭折(一説には毒殺)し彼の遺志はつげなかった。

また下山の南松院には、信玄の姉(南松院殿)の画像が伝わり、その使用したお碗とか、朝夕読誦したという法華経八巻、梅雪が使ったという大名火鉢(手あぶり)などが残されている。

そこでは彼の行動を、次のように語ってくれた。

天正一〇年三月に天目山で武田は亡びたが、四月二五日に当って母の一七年忌を行い、その香語の中で梅雪について意味深長なことが述べられています。

武田勝頼は親族の諌言も聞きいれずに、古府をとりはらって新府を築かんとし、ついには敵軍に攻められて天目山で命を失い、国を失った。

その責は勝頼公にある。以後は梅雪公が武田中興の柱である……というのです。 |

なるほど、富士川流域の古老たちが、梅雪のことを必ずしも酷評しないのは、そうした歴史の蔭の部分を、この地方の人々が暗に知って語り伝えた面があったからではなかろうか、と思わされたのである。

そこで再び場面を戻して、「内房口の戦」のあとを眺めやると、永禄一一年の穴山梅雪の行軍は、次のようであったと望月照雄さんの談である。

万沢−峯−白鳥山麓−内房(相沼)−廻沢(祥禅庵に一泊)−一里松−愛染山(山越え)−松野−俑原

このような行程で駿府へ向かったといい、その前哨戦として「内房口の戦」があり、その時の戦死者の墓がいくつか尾崎にあるというので、そこも探訪してみた。

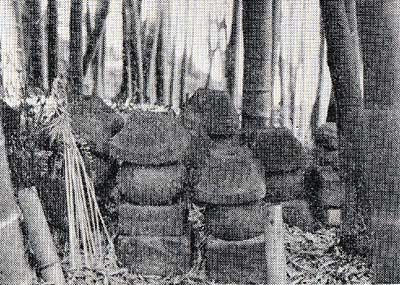

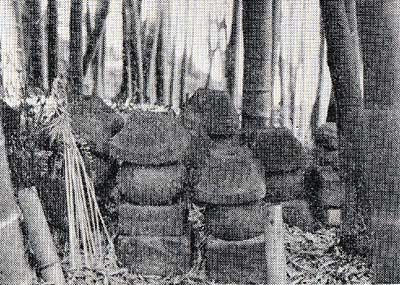

|

まず富士川の釜口橋から西進して道が山にぶつかって左右に分かれる所から、左へ少し進むと山の裾の小高い所にたくさんの五輪塔が並んでいる。

形状は様々だが、いずれも戦国期のもので、村人は武田の戦死者をとむらったものだと伝えている。

時折は花を手向ける人もあると見えて竹筒が立てられていたが、そこへ至る道は特にないので、畑の脇を歩かせてもらう。

次はここから北へ向かって本城寺へ至り、そこから右の畑地へ入り込む。

富士川へぐっと近寄った所に小さな円丘があり、二基の五輪塔がのせられている。

円丘は河原石を積み重ねたもので、畑作の際に出てきた石を一ヵ所に集めたような感じもするし、それなら五輪塔も近くから運ばれてきたのかもしれない。

だが、もしかすると遺体が首実検したあとの首を葬ってやった所かもしれず、そうなると「首塚」の可能性も出てくるのだが、村人の間には確かな伝承はない。 |

武田兵の供養塔群(芝川町)

|

そこから川に沿って少し歩くと、竹やぶの中にたくさんの五輪塔が苔むしていた。

郷土史研究家である唐紙君が村人から聞いた話では、「長篠の合戦」で敗れて逃げてきた、武田勝頼の家来がここで討たれたのだという。

しかし長篠とは方向が違いすぎるので、これも「内房口の戦」の死者であろうと思う。

いずれも五〇センチから五五センチほどの小さな物で形状は全く同じとは言いがたい。

しかし時代的にはほとんど同じであるから、畑のあちこちに供養してあったものを一ヵ所に集めたもののように思える。

ほんの川岸近くであり、いまにも河原へ落下しそうな物さえあって、上部が足りない物が多いので、調べてみると土の中から幾つか見つかった。

地輪(一番下の四角い石)の数でみると一七基分が確認された。

そのいずれが武田の兵で、いずれが荻一族の戦死者であったかはわからない。

ただ何の供養もなく竹やぶの一隅にたたずみ苔むしている。

尋ねてみると、そこは尾崎の大晦(おおごり)という所であった。

ふたたび先ほどの円丘を見ると、台座は宝篋印(ほうきょういん)塔であることに気付いた。

ただ一つの古い宝篋印塔の発見は、そこが首実検の行われた所であり、その後首と遺体を埋葬した「首塚」ではなかったかと考えさせられる。

6 富士川を下る人々 top

(1) 江戸時代

平家の落人は富士川をさかのぼって、山間僻地に分け入ったと伝えられる。

だが私たちの知る限りにおいて富士川は、さかのぼる存在よりも、漕ぎ下り南下する道筋であったのである。

駿河国は、気候温暖で地味が良く、東海道を控えて交通至便、そのうえ人間はお人好しが多いとされていた。

海の幸も山の幸も多く、何よりも住みやすい事が他国人にとって羨望の的だったといわれる。そこで北から多くの人が夢を求めてやって来た。

彼らは故郷を離れて来ただけに、ただがむしゃらに働いて財をなす事を考え、やがて安定してくると縁故者が頼って来て系類を増やしていくというのが、一つのパターンである。

それゆえ○○一党と呼ぶつながりを忘れない。

それは故郷で食いつめた零細な百姓の場合もあり、二男三男が稼ぎに出たまま居つく場合もあり、戦乱をきらって逃れてきた武士の場合もあった。

富士川沿岸で旧家と袮する源氏系の家は、甲州武田の残党が隠れ住んだ例である場合が多い。

家紋調べをしてみると、平家の落人部落だという稲子でさえ源氏が圧倒的に多いのだ。

特に芝川町内房には、望月姓を名乗る源氏の一族が多くて注目に値する。

この望月一党は、じつは長野県北佐久郡の望月町から移住してきた「信州望月」であった。

その場所は島崎藤村の「千曲川旅情の歌」で知られる小諸の南西、国道から入りこんだ農村地帯である。

そこから望む浅間山は、灰色がかった山肌に無数のしわを刻みこんで、山頂から白い噴煙をムクリムクリ吐き出している。

冬は積雪があって寒いが、そのたたずまいは広々としていて、決して食いつめ者がひっそり暮らしている感じではない。

しかし豊かな土地だったとは言えないだろう。その村とのつながりを示す文書は、文化一〇年(一八一三)に書かれた『延喜式内大伴神社永代太々勧進帳』である。

それによると、大伴神社では古来から太々神楽を行ってきたが、天正一〇年に大和守盛重が落城してから祭主を失い、中止されたままになっている。

また建物も焼失してしまったので、再興のため旧縁の方々の寄付を仰ぐ次第だという。そのため、内房村まで尋ねて来たのであった。

そこで落合の名主要蔵以下が寄付金を差し出したのだが、その内訳は――内房村一八人、宍原(ししはら)三人、となっている。

内房村は落合に一三人がまとまっており、残る五人が近くの廻沢(めぐりさわ)にいることから、一族は近隣で互いに力を貸しあいながら、開拓に専念してきたのであろう。〈以上落合の酒家文書による〉

彼らの祖先は、いったん山梨県に入り、そこから富士川を下って当地へたどりつき、稲瀬川に沿って入植していったのである。

こうした開拓者精神に富んだ移住とは別に、信州高遠からの出稼ぎ人の一団がある。

彼らは積雪による農閑期を利用して他郷へ出て働き、暖くなると再び故郷に帰ることを例としたが、高遠の石工は腕の良さをかわれて各地に優秀な石造物を残している。

長野県上伊那郡高遠町は、天竜川の上流に当たる伊那市から東の山づき地へ入りこんだ所で、その東方は釜無山や駒ヶ岳など南アルプスの山々がすべての交通をストップさせている。

そうした村であったからこそ、石切り技術などの特殊な腕をもつことが、出稼ぎ人にとって大切な要件になっていたのであろう。

徳川家康による江戸城の築城に際して、大量の石工が動員されたことは有名である。

元禄年間になって高遠藩に入封した内藤氏は、藩の財政が窮迫しているのを救うため、農民の出稼ぎを奨励したので、長男以外はすべて異郷に出ることになった。

しかし、やがては長男さえも出稼ぎに加わって、村には老人と女子供だけしか残らないような時もあったという。

甲斐・駿河・遠江・三河・美濃・相模・上野・武蔵と、その近隣国へ分散していった彼らが残した物は、道祖神や石燈籠、題目塔など、その土地の人々が希求する石造物が主であった。 |

高遠石工作の石燈籠

|

その例として富士宮浅間神社の境内に立つ石磴寵には、宝暦四年(一七五四)の年記とともに「信州高遠住石工、大窪八左衛門」の銘を読みとることができる。

同市には他に大石寺(上条)、若宮八幡(小泉)、佐野家墓所(大中里中村)などに高遠住人の名を見出すことが出来るといい、浅間神社の金森安彦氏によれば、彼らはすべて富士川を下って当地に来たと聞いているそうだ。

なお出稼ぎのつもりが、その土地が気に入り、あるいは見染められて入婿した例もあって、少なからぬロマンスも耳にする。富士宮市宝町の有賀邦明さんの祖先がそれで、五代前の嘉吉(慶応二年没)が同市北山で妻を得たことに始まっているという。

その後分家が白糸と二ノ宮に出来て完全に当地に定着してしまった。

また芝川地区では、戦国時代に甲州武田がここに侵略した時、多くの戦死者が出たため、付近の住民に遺体の処置を依頼し、高遠から石工を召集して五輪塔を作らせたといわれている。

それらは内房の各地(尾崎・大嵐・相沼・瓜島・仲)に散在しており、現在八九基が報告されている。

紛失した物を加えると一〇〇基をこえるだろうといわれるから、江戸時代を通じて石造彫刻にたずさわった高遠石工の人数も、かなりの多きにのぼるであろう。

そうした南北交流のにない手であった富士川を、別の視点でもう一度見なおす必要があるのではなかろうか。

(2) 現代 top

前項では信州からの南下について古い昔を見てきたのだが、こうした動きは本県と隣接する甲州(山梨県)からの移住を、いっそう大きなものにしていた。

その移住を端的に示すものは、富士宮市の西部地区(西富士宮駅周辺)に、明治維新以後、自由な気風とともに移住、入婿、嫁入りした人達の多さによって物語られる。

こころみにこの辺りで一軒の家に立ち寄り、「山梨県から来た人の家はどこですか」と尋ねてみると良い。

必ず何らかの答えが返ってくることだろう。

場合によっては、「ああ隣りがそうだし、二軒おいた向うもそうだし、あそこの角の家もそうだ……」と、たて続けに教えてくれる所に出合うだろう。

そうした現実は、まるで「富士宮市山梨町」とても言いたいくらいである。

そして必ずといってよいほど「山梨から来て成功した商人が多い」ことを指摘する。

その事実は一体何を表わしているのだろうか。

それを知る前に、まずこの辺りの歴史散歩をしてみる必要があろうと思うので、明治二四年生まれの望月吉宗さんに、大正時代の貴船町と西町について聞いてみた。

彼は大正一四年に山梨県万沢村から移ってきた古参の方であるが、その頃はまだ西富士宮駅(西町駅)は出来ていなかった。

ただし富士身延鉄道は大正九年に富士−身延間が完成しており富士川通船に代わって多くの人を迅速に輸送していた。

同時に山梨県の山峡地の人々がこの地方に対して抱く「あくがれ」も、ますます強くなっていた。

その目標の一つが大宮町(富士宮市)であったが、その西部はまだ開けておらず、移住も容易であったため、昭和二年七月に西町駅が開かれる前後、あたり一面田圃ばかりであった所へ新道を作り、整備していった。

たとえば、駅から北へ向かう道(淀川町スジカイ橋までの道)は、大正一二年、一三年、昭和三年の三度にわたって田圃の中に開通したものであり、その間ほとんど家はなく、駅前に二軒、その北に五軒あっただけで、貴船町の名の起こりになった貴船神社の建物と森が、ポツンと見えるきりであったという。

この道に東西の道が何本か交差されていくのだったが、現在これらの道筋はすべてびっしりと人家が建ち並んでいるばかりか、さらに宅地を求めてその周辺までラッシュ状態である。

すなわちその間五○年ほどに、大きく膨張した町であることが明瞭である。

そこに他郷からの移住者を迎え入れる余地を持っていたこと、あるいはそこへの移住を望む人がそれほど多かったことを示している。

そこで今度は、目を反対の山梨県側にむけてみよう。

そちらの調査は、もっぱら塚原美村氏の「静岡県境のうごき」(甲斐路、昭和四四年)に頼ることになるが、身延線を中心とする各駅の商業圈は、静岡県に対してどの程度の依存度を示しているかというと、身延六〇%、甲斐大島七〇%、内船(南部)九〇%、井出・十島は一〇〇%という。

身延は甲府と静岡県境のほぼ中間にあるので、依存度は六〇%だが、それより南下するに従って富士・富士宮への依存度が高まって、県境近くでは一〇〇%近くを占めるようになるという。

中でも南部町は。毎日一、〇〇〇人ほどの町民が県境をこえて、富士宮市はじめ諸都市に通勤、出稼ぎをしており、主に製紙、製鉄業に従事しているという。

その傾向は富沢町も同じであり、かっては畑作と山仕事の多かった町が、一転して勤め人の町になっていると評する。

そのため遠距離通勤をきらって、移住していくケースが目立ち、富沢町を例にとってみると、

昭和三五年 一、三一一戸

″ 四〇年 一、二七七戸

″ 四三年 一、二五七戸

つまり一八年間で五四戸が移住していき、そのほとんどが静岡県に居住しているのだという。

こうした現象を社会的に見てもテレビ・レジャー・婚姻・就職・進学に至るまで南寄りであるがそうした理由を彼らは言う。

まず賃金が良く、待遇も良い。それに品物が豊富であり安い。

人間的には山梨県人のようなずるさがなく、さっぱりしていて安心できる。

しかも富士宮で成功した商店主の多くが山梨県人だから、親近感があるのだ。

それに静岡県人は働き者の山梨の娘を嫁にほしがっている。

逆に山梨では、気だての良い静岡娘を欲しがる傾向がある。

以上のような声が巷から寄せられるほど、彼らにとって静岡県(特に富士と富士宮)は魅力的な場所であったのだ。

また、それほど近接した「お隣りさん」であったわけである。

そこで塚原氏は言う。

「旧大河内、豊岡、早川町の早川、硯島から以南、万沢までは、山梨県から切りとって静岡県に付けたらどうか、とある寺僧が笑いながら言った。

地図上から見ると、半島状に静岡県につき出ている。

あるいは、地方人の考える静岡生活の範囲がそこまでかも知れぬ」 |

この発言は、まさに現実的な社会の流通性としての見地からは興味深い。

もちろん行政的に可能な事ではなく、一部の人からは反対意見も出されようが、郷土愛とは別にそうした南下への指向は、この山峡の人々にとって一度は夢みる現実ではなかったろうか。

そこで最後に、さらに具体的にこうした町村からの移住または婚姻による富士宮市への定住を示す資料を提示しよう。

富沢町万沢出身の人達で結成した「白鳥会」富士宮在住者である。

その居住地区四七町、総計二二八人(昭和五一年の名簿による)

小泉…二〇人、西町…一七人、大宮…一二人、貴船町…一二人、大中里、阿幸地、大宮町、淀川町…各一〇人、黒田…九人、東町、北町、安居山…各八人、宮町、万野…各七人、山本…六人、元城町…五人、錦町、豊町、宮原、馬見塚、青木…各四人(以下略)

以上の数字は現存する人を中心としているため、一家移住者でも戸主一人だけしか記されておらず、数代前の移住の場合は加わっていなかったりして、正確な人数を示しているとは言えないが、ともかく万沢出身者が二二八世帯にわたって居住していることは、驚異である。

これだけでも「富士宮市万沢町」が形成される数なのだから、他町村からの移住や姻戚関係を求めたら大変な数字になりそうである。

7 水利権の行方 top

富士川の歴史には、三つの流れがあったと言える。

第一は利用のしようがない暴れ川の時代。

第二は渡船や通船によって人間生活にかかわっていた時代。

第三は橋や鉄道の発達によって川の利用が忘れられた時代である。

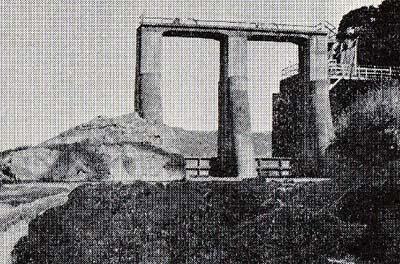

それは新しい変化の時代であり、蒲原に設立された日本軽金属工場による大量の取水と、川底の干上がった河原に目をつけた砂利採取業の乱掘などであり、その弊害が社会問題として取上げられた記憶はまだ新しい。

富士川は、どのような形で現代に利用されているのだろうか。

一つの問題提示として、静岡地理教育研究会の労作『富士川の変貌と住民』によって見よう。

「富士川の水の利用のうち、その七七%が発電用(約四七〇立方メートル)であり、さらにそのうちの四二%(約一九一立方メートル)が日本軽金属の自家発電用のための取水である。

日軽金はその水の確保のため、山梨県塩之沢に最大水量三四立方メートルの堰堤を設け、導水管により一気に河口近くの第二発電所までみちびいている。

この第二発電所の直接海に向けられた放水路には七五立方メートルの膨大な水が流れ、富士川本流の流量と比べ、きわめて対照的である」

このような発電以外の約二〇%が農業用水として用いられるだけで、工業用水としての利用は微々たるものである現状だ。

さらに、

「今日の日軽金があるのは、富士川の水をほとんど独占的に利用できたからである。

そのために富士川は人脈を変えることになるのだが、まさに人脈が水脈を変えたといえよう。

今日さらにこの水脈は工業川水道という新たな利用計画によって、また水脈を変えはしめた」

と、冷静な判断を下している。この二文によって私達は、現在の富士川の実態をありのままに理解することができる。

だがそこへ至るまでには、富士川そのものの体質が大きく変化してきていた事実を理解しなければならない。

新しい時代への突入と同時に、ます考えられた水の利用は発電であった。

そのために水利権を獲得することを考えたのは、日軽金ではないのである。

初めに富士川の水利権を正式に取得したのは、山梨県人の大川平三郎を社長とする「富士川電力」であった。

彼は大正一一年に、山梨・静岡両県知事から発電事業の許可を取り付けた。

しかしそれまでには沿岸住民の猛烈な反対運動があり、富士川水系の水をせき止めるような事をすれば、ただでさえ洪水の被害をこうむってきた住民たちに重大な不安を与えることになる、という理論は誰の胸にもあった。

後に日軽金の副社長におさまった田辺七六などは、当初は反対者の一人であったほどだ。

それがどのような曲折を経て賛成者になり、水利権を獲得していったのであろうか。

まず富士川の水利に目をつけたのは井上馨であり、渋沢栄一がこれに賛同して、先の大川平三郎を押し立てたのだったが、あまりに反対者が多いので反対住民の家をしらみつぶしに説得して回る一方、田辺七六などの実力者と意見交換を繰り返したのである。

田辺は二七歳で村議となって政界に入り、その手腕は高く評価されていた。

それだけにいったん「国益になる」と信じてからは、どんどん反対者を説得して、同志として加盟させるという徹底ぶりで、反対者をつき崩していった。

大正五年に反対同盟が結成されて以来、七、八年頃は山梨全県をゆるがすような反対の陳情と、マスコミの攻撃が入り乱れていた。

そうした中をくぐりぬけて説得し続けた結果として、大正一一年にようやく許可を取り付けたのだった。

この時の許可年限は三〇年と決められた。ところが皮肉なことに、苦労して得た水利権も、第一次世界大戦後の不況によって、発電所建設の計画も実行に移されないまま、昭和に入ってしまった。うち続く世界の不安は、やがて満州事変などの軍国色に日本を塗りつぶしていった。

昭和一〇年に田辺の兄小林一三が、ソビエトで水力発電を利用したアルミニウム産業を視察してきて、古河電工の中川末吉のアルミ生産の希望をここで実現しようと思い立った。

そこで国に進言すると、戦時体制に入っていた日本の国策に沿うものだと歓迎されて、昭和一三年に許可が下った。

飛行機の部品に欠かせないアルミの生産は、国にとって喜ぶべきことだったから、逆に「昭和一六年までに完成させよ」と急がされる事になった。

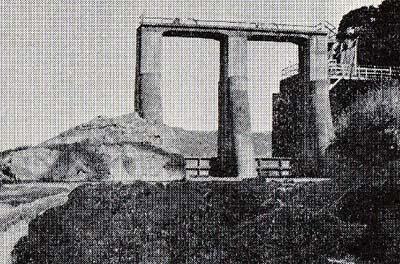

富士川用水取水口(富士市) |

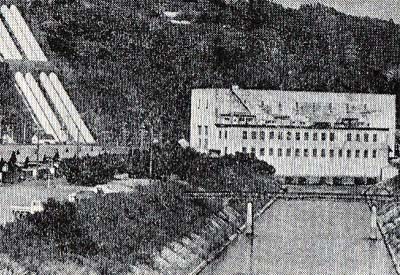

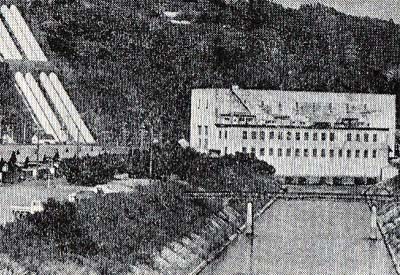

蒲原の日軽金第二発電所 |

こうして思いがけぬ方向に進展していった水力発電事業は、まず身延町波木井に発電所を設けて、富士川と早川の合流点下の塩之沢から取水、これを山腹をえぐったトンネルで導水して、蒲原まで延々と運ぶことになった。

昭和一六年、目標どおりに操業を開始した日軽金は、アルミナ一二万トン、アルミニウム五万トンを生産して、見事に国策に寄与することになった。

時あたかも日本がアメリカに宣戦布告した年である。原料のボーキサイトは、シンガポールの陥落によって続々と運ばれて来たから、まことに順調な出足であった。

しかし昭和一九年に軍需工場に指定されたころから、戦況は悪くなって輸送船が次々と撃沈されるため、原料を国内から求めねばならなくなった。

そこで一銭のアルミ貨までかき集めて生産をつないだのである。

やがて空襲、爆撃による破滅がやって来た。終戦後は従業員の仕事がないので、日用品やセメント生産、肥料や製塩まで、あらゆる仕事をしてつないだ結果、昭和二三年にようやくボーキサイトの輸入が認められ、再び操業が開始された。

それからは朝鮮戦争によるアルミニウムの需要で好況が到来して、現在は自動車や鉄道車両や建材にまで使用されるようになって「第二の鉄」とまで言われる時代を招来したのである。

日軽金の歴史はおおよそ以上のようであるが、その発電の実際はどうかというと、蒲原工場が消費する年間電力は一七億キロワットにも及び、その四割ほどを水力発電でまかなっているという。

日軽金が富士川水系に設置した発電所は六ヵ所に及び、そこでの使用水量は約七五立方メートルであるといわれる。

ではこれがどのような形で沿岸農民の水利権とかかわってくるのだろうか。

下流部だけに限ってみても、蒲原町に富士川から引水する水田があって、蒲原水門と呼ぶ所から引入れていた。

また明治七年に作られた運河が、用水を兼ねて流入していたのである。(本来は通船を蒲原まで乗りつけるために開通したもの)

また対岸の富士市四ヵ郷でも同様に田に取水しており、大正四年当時に三百町歩ほどの水田を潤していた。

その取水口は水神森の脇にあり、「富士川用水」と呼んで、富士川が減水すると生活に支障ができるため、何度も会社と交渉して上流での大量取水に歯止めをかけてきた。

それでも水量の不足は不可避とみられたので、昭和一四年に日軽金の設立が確定した時、四ヵ郷用水組合は、

「上流の芝川で発電に利用した排水を、トンネルで引いてこの用水に接続せよ」

と要求したのだった。それか実行されたのは、昭和四〇年になってからであるが、富士川用水の完成は喜ぶべき事であった。

しかしそれは長い闘いの結果として守られた権利であって、水利権の行方は今後も様々な形で人間生活の何たるかを語りかけてくる事であろう。

8 砂利採取とダンプ公害 top

富士川の現在の素顔は、日軽金の大量取水による涸川(かれがわ)と化したところへ、砂利採取の乱掘でいっそう荒廃感を深めている。

しかも砂利を運搬するダンプが、沿岸道路を所狭しと走り回るための二次公害まで表面化して、一時は大変な騒ぎとなった。

その後これらに対処するためにバイパスを建設し、規制したため、多少緩和したが、川底の低下は日と共に進んでいる。

その最大理由は、建築ブームによる高層建築資材として、富士川の砂利は硬質であるため最適なものと太鼓判が押されたためであった。 |

富士川の砂利採取(中富町)

|

しかし富士川の砂利採取は、そんなに昔から行われてきた事ではない。

古くは、富士山本宮浅間神社(富士宮市)の境内に敷きつめる玉砂利をここに求め、また同市星山の倭文(しずみ)神社にも聖なる玉石として敷かれている。

浅間神社は明治二九年に官幣大社に列した後、大幅な修理と改築があって、大正一四年には境内の玉砂利採取のために消防団員が協力して、富士川河原に繰り出した事がある。それを写真で見ると、消防団は正装に身を固めて、行列の中央には祭典用の山車を加えて景気をつけ、玉砂利の運搬には大八車が使われている。

こうした時代を経て、昭和初期はまだ大量の採取はされず、失業救済事業として目を付けられた程度であった。

採取された砂利は、救済を担当する県か内務省にすべて納入されていた。

それが急激な変化を見せるのは、何と言っても終戦後の復興に多大な資材が要求されるようになってからである。

昭和二六年頃から、企業としての会社の設立が目立つようになる。

乱掘の時代が到来したのである。

所かまわず採取するため、鉄橋の台まで丸裸にされるという被害が出てきた。

当然のことながら、流路の変化や、ダンプの進入で地方道路が荒廃するなどの問題が続出した。

そこで昭和三一年になって、業者が集まって協議した結果、「富士川砂利採取販売協同組合」が結成されて、採取制限や価格の統一などが行われる事になった。

同業者が増加して、川で採取がむずかしくなると、沿岸の荒地平田畑を買い取って、その地下に眠っている昔の富士川の河床を掘り起こし、砂利をごっそり掘り出すような弊害まで生じてきた。

そうなると河床はますます荒廃し、沿岸にポッカリと大きな窪地が出現することになり、もっとひどい例は、付近の小山が砂利山であると知るとこれを買い取り、ブルドーザーでどんどん崩してしまうという思いきったことまでするようになっていった。

そうした乱掘に歯止めをかける必要もあったのだが、昭和四二年には二八社が稼動して、月産十万四、五六四立方メートルの採取だったと報告されている。

そのうちの三分の二が静岡県側での実績であった。

そのため今までにも増してダンプカーが走り回るようになり、砂ぼこりを舞い上げ、雨になれば路面が穴だらけとなって、人間の通行にも危険がつきまとうようになった。

たまりかねた芝川町住民が、昭和四三年、一五〇人の陳情団を繰り出し、県に訴えた結果、三月を限りに下流部での砂利採取を禁止することが決定した。

しかしそれが逆に彼らの思いもよらぬ方向で公害を増大させた。

下流での操業を禁止された業者が、生産の場を一挙に富士川上流に向けて動き始めたから。

これらのダンプカーが一時に芝川町を通過することになってしまったのだ。

これには町民が悲鳴をあげてしまった。その様子を静岡新聞は、次のように報じた。

ダンプ公害芝川町、生活を破壊される住民、一日に何と三千五百台の見出しで、

「通学バスは運休、通勤バスは毎日遅刻、通行不可能で電車に乗り遅れる人、売りあげの半減する商店、仕入れ不能の商店…などが続出して、町は完全に“機能マヒ”におちいってしまった」

という。私も当時、富士川沿岸の調査に出向くたびに、その現実をイヤというほど見せつけられたもので、砂塵をあげて走るダンプカーやその砂塵で車の後方が見えなくなっている写真などを撮ってみたり、穴ぼこで自家用車の通行が不能になった道路の撮影などをしたことがある。

ともあれこうした被害が続出したため、芝川町当局は業者と住民と警察との四者を合わせて協議した結果、ダンプの通行規制をすると同時に、バイパスの建設を決定してただちに着手、昭和四五年に至って七六〇メートルに及ぶ迂回路を完成したのだった。

これで一応町は平静さを取戻すことが出来た。

しかしそれはあくまで同町だけの成果てあって、同様なバイパスをどこの町村でも建設しなげればならないという宿命的な課題を背負っていた。

そして道路は以前に比べて、すばらしく整備されていった。

だがそうした道路からは見えない所で、今日もまた大量の砂利が採取されて、山積みのダンプカーが忽然とあらわれ、私たちの車の眼前を走り、ある時は風をまいて追い抜していくことに出合うのだ。

富士川がどのように変貌しているか、それは単なる通行者の目には、正しくわかりはしない。

top

****************************************

|