|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

五章 すくい飯――生活史と伝承

すくい飯とは、米・麦・粟・ヒエなどを混合した食事の中から、特に米の多い所だけを家長が最初にすくい取り、あとは家族の順位に従ってすくっていくやり方である。

あとになるほど雑穀だけの食事となり、常に粗食だけの生活の中で、いつの日か……と、夢ならぬ普通の食事がとれることを願った農家の二、三男は、そうした生活からの脱出をいつも考え続けた。

そうした生活にも季節がくれば富士川は、豊かな川魚を提供して、モジリによる鮎漁やウナギ漁が盛んに行われ、農閑期には三椏(みつまた)による紙すきを行うことで、少なくとも味覚と収益とを充当させてきたのであった。

また河原に流着する流木を拾って燃料にすることも、長い生活の中から生じた知恵であった。

しかし時には、それすら人命を失うことにつながっていた。

災害と隣りあわせた山と川の中間に位置する河岸段丘の村々は、それら二面の間でつちかわれた郷土でもあった。 |

|

1 すくい飯 top

明治時代、まだ米の収穫が十分でない村で、すくい飯の事実があった。

麦やヒエを主体にした鍋のまん中に米を一握りだけ入れて、煮あがると一番良い所を戸主がすくい取り、あとは家中の序列によって残りをすくい取ったという話である。

この話をしてくれた赤池馬太郎さんは、明治六年生まれで採録当時(昭和四〇年)すでに九三歳であった。

彼の記憶は確かで、彼が昔生活していた富士宮市人穴村の食生活について、次のように語っている。

「人穴村では米が出来ないため、これを買いいれて、他の雑穀にまぜて煮たものである。

カラッピキという物を粉に引いて、団子にして食用に供した。

米を食える者は幸せで、米だけの飯など祭りの時か人寄せの時しかおがめなかった。

米二俵を一ダンと言う。節季(せっき、年末)に一ダンの米を買うと、村の評判になったものだ。

これを一年間、雑穀にまぜて食える家庭は上等のほうであった」 |

これが地方の農村における偽らざる事実であったのだ。

そこで舞台を富士川沿岸の村に移してみると、下部町古関ではつい四〇年ほど前の食事が次のようだったと、瀬戸の農家で聞いたことがある。

朝は焼き餅といって、トウモロコシの粉で作った団子。

昼は麦飯、米はわずかしか入っていない。

夜はノシコミと言って、ホウトウ(野菜汁の中に、小麦粉を練ってのばし、幅広く切って放りこんだもの)のような粗食だった理由は、この土地の畑作物がトウモロコシと麦と決まっていて、他に多くの実りがなかったためである。

近年は桑畑が多くなってしまった。男衆が労働力として他所に出てしまうためである。

ところでこの食事は一日三回であるが、調べてみると沿岸の多くの土地で一日四回から五回の食事をしていたようである。

朝早くから起きて働き、かなり遅くまで重労働しなければならなかった昔は、粗食であるだけに何度かの食事をとることによって、体力を保持してきたのである。

たとえば朝食と昼食との間に「なかいれ」、昼食と夜食との間に「ようじゃ」を食べるのである。

ようじゃは大根めし、芋めしなどであったといい、戦前までは大抵の村で一日四食が普通であった。

ちゃのこ――昼めし――ようじゃ――夜食である。

ちゃのこは「おやき」か「おねり」、トウモロコシ粉の団子である。

昼は麦飯、ようじゃも麦飯または芋飯などで、夜食はホウトウであった。

このように四食が普通であった農村でも田植えの時とか、農繁期、あるいは日の長い夏などは、七回も食事をしたといわれている。

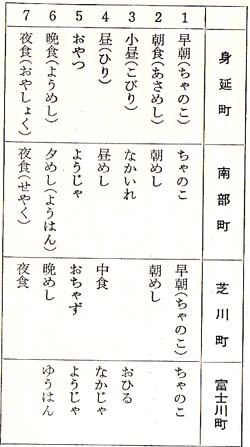

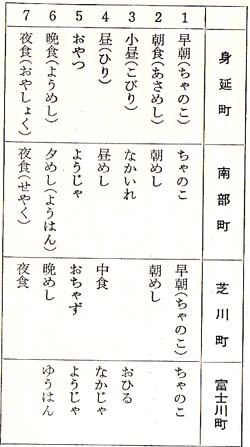

その回数や名袮は各地で相違があるが、簡単にまとめてみると右表のようである。(上流−下流の順)

以上、所により食事の時間は同じではなく、富士川町のなかじゃ(中食)は午前十一時頃であり、おひるは午前九時頃となっている。

そのかわり朝は午前五時が一日の始まりである(ちゃのこ)。

しかしこの表で気付くことは上流よりも下流へ行くほど回数が少なくなっている事である。

この事実は、生活状況の違いであり、労働の違いから食料の違いまで、様々な条件によるものであろうが、良く食べる村人がよく働くとは限らず、要は栄養観念の足りなかった昔は、このように多く食することで粗食による栄養不足を切りぬけてきたのであろう。 |

|

甲州言葉に、「うまいもんだよ南瓜のホウトク」とあるように、南瓜や野菜の味噌汁の中に麪を入れて煮こんだホウトウは、貧しい田舎でのごちそうでもあり、一つ鍋を囲んで家族があたたかい湯気に包まれながら、一日の労を忘れる夕飾のひとときでもあったのだ。

そのホウトウも、今では時折り老人が楽しみの一つとして作るだけになり、麦飯も少なくなってきた。バクメシという。

これなど私が聞いた時には、米と麦とを混ぜたものと教えてくれたが、米のとれない土地では麦だけを良く煮て主食にしたという。

しかしこれだけではうまくないので、大根飯を作る。米と麦と大根のせん切りを混ぜて炊いた飯である。

またホウトウに似たものにスイトンがあり、これは野菜の味噌汁の中に小麦粉をぬったものを小さくちぎって放り込んだものである。

いずれも、ひと昔前の主食であったことを、子供達に教え伝えておくべきであろうと私は考えている。

2 モジリ漁 top

「富士川モジリは口が大きい」という言葉がある。モジリとは、竹製の魚とり道具のことを示す、山梨・静岡両県にまたがる方言である。

竹をタテに細く断ち、これを細長い筒状の形に編み、後尾になると次第にすぼまっていき、ここへ魚が集められるように作られる。

入口にはカエシが作られているので、いったん中に入ると逃げ出すことが出来ない。

モジリの大きさは、使用する場所や、捕る魚の種類によって違い、また作る人の考え次第で変わってくる。

すべて手製である。だから大水が出たあと、上流からよくモジリや竹綱が流れてきた。 |

富士川の大モジリ漁

|

「甲州は川の流れが狭いためモジリも小さかった」という。それでも長さ二メートルほどあった。

これを富士川にかけると、何貫目もの魚が入ったといい、ウナギ・アユがピシャピシャ暴れまくる大モジリを陸にひきあげるためには、大人三人が力を合わせなければならなかった。

ウナギとアユ以外には、ウグイやコイも入ったそうだが、コイは群をなして泳ぐ習性があるため、投網を使う方が有効だったという。

とれたウナギはすぐさま蒲焼きとして食膳にのぜられるが、とれすぎた時は料理屋や旅館に売ったこともあると古老は言う。

しかし大抵の家では、売ることを目的とせず、食生活に豊かな栄養を補給する季節の風物詩として、秋から初冬にかけての川漁であった。ウナギについで多くとれたアユは、竹串にさして囲炉裏(いろり)のまわりに立てて焼き。

熱いうちにフウフウいいながら食べ、残りはあぶって乾燥させたものをワラで編み保存する。

天井から吊したアユの干物は、冬の生活中、貴重な蛋白源として沿岸住民の食生活を豊かにしたため、多くの人がモジリ漁を行い、それは現在まで引き続いているのである。

しかし水量の減った富士川での収穫は、以前に比べてかなり少なくなっているといい、また食生活がぜいたくになっている今日では、モジリをかける人も減少しているようである。

一二月のある日、芝川町瀬戸島の北端で取材した時、三人の川漁者を見かけたが、彼らには長い間の習慣による暗黙の既得権のようなものがあり、モジリをかける場所が定まっているという。

川漁をしていた深沢安章さん(六七歳)によると、モジリ漁の最盛期は一〇月で、アユとウナギが主であるという。

冬に入るとウナギとカニがとれ、春には全く少なくなってカニがとれるくらいのものだという。

しかし夏になれば、アユとウナギがのぼってくるので漁期に入るが、大モジリは川の流れに対して上流に口をかけているので、落ちアユといって産卵のために川を下るアユをとることが、最大の目的である。

また増水した日には、アユもウナギもドッとばかり入るので、危険をおかしてモジリをかけるのだが、水量が多すぎたり獲物が入りすぎて、竹綱や針金が切れて流れてしまうこともあったという。

夕方に仕掛けて、朝あげにいくのが通常である。

なおカニというのは、この地方でズガニと呼んでいる大きなものであり、和名モクズガニという。オスのハサミのあたりに藻屑がついたように毛がついているので、この名が出た。

ゆでて食べると美味であり、特に冬ガニは卵を抱いているので上等とされた。

富士宮浅間神社の祭典には、このカニが売られていたことを、多くの人が懐かしい思い出として持っているものである。

さて大モジリの漁について、富士川町大北の佐野貞穂さん(七〇歳)から聞いた話を紹介しておこう。

モジリを岸で固定するのは、近くの岩を使い、ここから本綱を伸ばしてきて中間でオッタテと呼ぶ竿に縛りつけ、ここからナベ綱を二本出してモジリを取付ける。

さらにオッタテに前綱というものを取付けて、モジをくれた(藤で縛ってねじりをくれること)。

こうしてモジリを川中へ流して流れの集まる所で固定してやるわけだが、この時はオッタテとよぶ竿は河原にねかせておく。

いよいよモジリをあげる時になって前綱を引き、オッタテ(杉か桧材、長さ五、六間)を活用するのである。

大モジリは水流と獲物によって実に重く、人間の力だけではあかってこないので、オッタテにヤリソウをひっかけて立ててやることにより、モジリが岸へ移動してくる。

ヤリゾウは木か竹で先を二又にしたものであり、藤でモジをくれた固まり(カンザシ)にうまくひっかけて操作するのである。

モジリの大きさは、長さ九尺(約二・七メートル)、口は直径四尺(約一・二メートル)もあるので、三人が必要だった。

しかも川幅の広い所では一ヵ所だけでは効果が少ないため、三口並べてかけるので、五人ほどが組んでやった。

従って獲物は山分けである。ウナギが一番とれた。

富士川ウナギはノコ(泥)を含んでいないので、うまかった。

川が荒いから泥がたまらないためである。泥くさくないのはコイも同じで、富士川の魚を食ったら他所のものは食えなかった。

アユは秋が最高だった。

川を下るものをとるわけだが、春から夏にかけては逆に川をのぼる魚をとるため、小さな置きモジリを仕掛ける。

置きモジリには中に餌を入れてある。これは川漁を副業にする人のやり方であった。

(注 大正初年の『松野村誌』によれば、富士川でウナギ漁を本職とする者一人。副業にする者が一人いたことを記している)

ところで大モジリの設置には危険がつきもので、これまでにわかっているだけでも二人の死者が出ている。

一人は川に流され、一人は前綱がピンと張った時に足をさらわれ、岩場に転落して死亡したのである。

それほど川水の抵抗が強く、大がかりな川漁であった。

このようなモジリ漁も蒲原の日本軽金属工場で大量の取水をするようになって(昭和一六年)以来、昔ほどには獲れなくなった。

それでも水がきれいな二〇年ほど前までは、アユの魚影も見られ、芝川町の稲瀬川でぱ富士川から遡上してきたアユの稚魚が、手づかみでとれたといわれるし、戦前ではウナギの幼魚がザルいっぱいとれて、ニボシのようにしたという話も『芝川町誌』に紹介されている。

芝川町付近の漁はモジリ以外に、置き針やヤナを仕掛けてとったという。

置き針は何本もの針にミミズかドジョウをつけて夕方、川へ放り投げておき、夜半にあげまた投げ入れて朝、取出す。

ヤナは、木や竹を並べて川水をせき止めて魚をとった。

とれた魚は、アユとウナギのほか、ウグイ(マルタウグイ)、白いきれいな魚だが味は素っ気ない。支流に入って産卵する時は魚で水面が盛り上がるほどであるといい、手でつかみ取りできる。コイ、ヤマメ、アブラハヤ、オイカワ、カジカ、ドジョウ、ナマズなどが、富士川とその支流で生息し、それぞれの村人に季節の味覚を提供してきたのであった。

そして現在は、アユとヤマメの釣りを楽しむ人々が、遠近からこの地方を訪れて、そのための民宿まで出現するようになったことも、時の流れを示すものであろう。

3 流木ひろい top

流木ひろいの図 |

下流部の流木ひろい(冨士市岩本) |

他人の不幸を喜ぶ人間はいないはずであるが、長い歴史の中では富士川の起す洪水が、時として一部の人々に利益をもたらすこともあった。

「災いを転じて福にする」といえば聞こえは良いが、これから語ろうとすることは、まさに他人の不幸を浜辺で拾いあげる話である。

富士川沿岸の村々が、どれほど洪水に悩まされ、大きな被害を受けてきたかは、すでに何度も書き記してきた。

そしてそのたびに、百姓たちは家を押し流され、人命を失い、先祖代々営々と耕し続げてきた田畑を、一瞬のうちに流失してしまうこともまれではなかった。

家財道具が濁流にのまれ裏山の木が根こそぎ流されて、海へ海へと運ばれていく。

時には山木を伐採して積上げてあったものが、そっくりそのまま流失してしまう事さえあった。

それらは、いったん沖へ流されてから、再び波にゆられて海岸に打ち寄せられてくる。

これを拾う海岸沿いの人々は、時ならぬ天の恵みとばかり、流木拾いに集まってくる。

老いも若きも、子供まで労働できる者はすべて狩り出されて、波打ち際で潮水をかぶりながら板や木を拾う。

そうした有様は『落穂拾遺』大正八年(一九一九)九月の記事から取りあげてみると――。

流木は蒲原や五貫島、田子の浦あたり一帯に流れ寄ってくる。

その中でも五貫島から片浜あたりは燃料の少ない土地で、普段ワラを燃料にしていたので、富士川の出水は「年に二、三回の薪の引き当て」と袮していた。

水が出たとなると、ソレッと家内総出で海岸へかけつけて、貧富の差なく拾い始める。

田子浦村一、二〇〇戸のうち、海岸近くの七〇〇戸はおよそ人口五、〇〇〇人。これが五貫島から鈴川あたりまでの一里余に群がり、立ち働く様子は、まるでアリのように見えたとしう。もちろんそんな日は、強風のうえ波も高い。

それが昼間ならともかく、夕方や夜になると、照明のカンテラを老人や子供に持たせて働くので、この光が暗い海岸に点々と連なり、ホタルの光のようであった。

カンテラの光を中心に、人間がうごめき、材木をひきずっては一ヵ所に集めており、そこが一つの縄張りとなって、その向うに一組、また一組と、生活をかけた必死の流木拾いが続けられるのであった。

夜半ともなれば、さすがに寝なければ明日にさしつかえるので、三々五々帰宅して仮眠をむさぼり、目覚めるとまだ足元の暗いうちから弁当を持って、前夜の場所にかけつけるのである。

こうして集められた流木は、それぞれの家に持ち運ばれて、短く切り割られて軒下へ積上げられていく。

余ったものは天井裏へしまいこんだ。

当時の農家の天井裏は二階のようになっていて、物を置くように作られていたのである。

このように流木を薪として一年間使用するわけだから、一年に二度や三度の台風がきてくれることを願うことになり、流木拾いは年中行事の一つになっていたのであった。

それは、彼らにとって天災が天の恵みに通じていたというに過ぎなかった。

また前述したように、中流部の万沢あたりでも、流木を拾うために体をロープで縛り、トビグチで木をひっかけては集めたという話があるように、これは海岸だけに限ったことではなかった。

一方、由比海岸あたりではこれをカワラゲ拾いと呼んで、夢中で拾い集め、まだ台風のさなかに高波にさらわれて命を落した人もあったという。

カワラゲは河原木のなまった言葉であろう。

それらは集められて夏の風物詩となった河原での火祭り百八燈の材料にされたりした。

しかし近年はこれも少なくなって、百八ヵ所の火を減少せざるをえない現状である。

ちなみに明治三三年(一九〇〇)頃の台風で浜に打上げられた流木はおびただしく、五貫島の豪農だった斎藤家の持ち地にあがったものだけでも、大正八年の三、〇〇〇円ほどに相当したといわれる。莫大な拾い物である。

その事実は、裏を返してみれば、それだけ暴れ川としての富士川の存在が、沿岸住民たちに災害をおしつけてきた生活史を、端的に物語っているのである。

4 地震墓 top

富士川沿岸の災害といえば、すぐに洪水を思い出すが、実際には水害ばかりではなかった。

山ふところ深く人間が入り込んだ地区では、山津波とよぶ山崩れが何よりも恐ろしいものであった。

日本列島をタテに真二つに裂いているフォッサマダナの大断層は、日本海の糸魚川から東海の静岡県までその爪跡を残しており、大雨が降ると土砂崩れを頻発させ、現在でも富士−甲府間の身延線をストッフさせ、富士川に沿った県道は慢性の土砂崩れで工事費に悲鳴をあげている。

そこで道路をトンネル化して、頭上を土砂流が通過して富士川へ落ちこむように大工事を施し、一応の成功を収めた。

だが一方で、東海道由比町の地すべりは山麓住民の移転を余儀なくさせて、豪雨のたびに不安を与えている。

そのような大自然と人間との災害、闘争の歴史は、今に始まったわけではなく、宝永四年(一七〇七)に富士山が爆発した時、その前後に大地震が襲って、富士郡芝川町の白鳥山が崩壊して付近の村落を押しつぶしている。

その時の様子を古老の伝承によってまとめてみると、この年一〇月、橋上の住民が「屋根替え講」のために集まって、白鳥山ヘカヤ取りに入った。

屋根替え講とは、昔屋根をカヤでふいていたころ、多くの人手と費用を要したので、村民相互の協力でカヤを刈り集め、屋根ふきをするまでの費用と人手を出しあうことであった。

村人たちはそれぞれ手弁当で白鳥山にわけ入り、カヤ刈り作業をしている最中、突然ぐらぐらっと地震がきた。

その途端に白烏山の山腹が、ガバッと大きな口を開いて、頭上から土砂が崩れ落ちてきた。

八人が生き埋めになり、かろうじて生き残った者は、運良く首だけ地上に出ていたため救出されたと伝えている。

生残りの子孫、森和一さんの談である。

この時、白鳥山の直下の長貫村では、村の半分にも当たる二二人が死亡するという惨事となった。

古文書には、「このたび地震につき、白鳥山富士川へ崩れ落ち申すに付き、本村の通路いっさい御座無く候」とあって、陸の孤島になってしまったのである。

長貫村は富士川をへだてた対岸の村であるから、崩れ落ちた土砂は富士川を埋めてなおあきたらず、対岸の村落を埋め尽くした。

そうした惨状であったから、近隣の村々は大被害をこうむり、山口村や大嵐村でも山崩れを出している。

この時の死者を供養するために、長貫では明治十一年(一八七八)に墓をたててやり、橋上では安政二年(一八五五)に供養塔を建て、土地の人はこれを「地震墓」と呼んでいる。

村の入口に建つ小さな供養塔には、三面に何人かの戒名が刻まれ、しかもそれは江戸時代における三度の地震の被災者たちであることが判明した。 |

地震墓(芝川町長貫)

|

要訳すると次の通りだ。

▽寛文一三年(一六七三、二人) 宗興・法興

▽宝永四年(一七〇七、八人) 妙観・円心・妙智・妙在・妙通・妙行・妙泉・妙行

▽嘉永七年(一八五四、六人) 玄受宗述・玄了宗薤・聞法宗順・茲上宗秀・一乗宗仙・是則宗勇

以上のような合同慰霊塔であったわけであり、富士川砂利採取場のかたわらに、ほこりをかぶって、ぽつねんと建って苔むすにまかせている。

宝永四年内房村の「田畑山崩改帳」によれば、旧田畑のうち九反余が埋没し、新旧畑一反八畝が荒廃、そのため六石八斗七升の収穫がふいになったと報告されている。

この数字は、あまり田畑を持たない山間の村人にとって、たとえようもない被害であったろうし、その故にこそ「地震墓」の持つ意味も大きかったのである。

ところで、それら被災地とほど遠くない塩出(しよで)村で、これに先だつ二年前の宝永二年六月一六日に、山津波による死者三五名を出した災害がある。

この夜、祭典で手製の濁酒(どぶろく)などを飲んで就床したあと、

一大轟音とともに集中豪雨のあった榧(かや)の木沢上流から山崩れが発生し、同時に境川をはさんだ対岸からも土砂崩れが発生して、川を埋め、人家を埋めた。

せきとめられた境川は濁流を狂奔させて人家を襲ったので、溺死者と圧死者とか出る、二重の悲劇となった。

この時被災した家は七軒といわれ、被災者三五名を供養して建てた石塔が村はずれにたたずんでいるが、塩出部落は現在でも家数は九戸の村であるから、その災害は一村全滅に近いものであったろう。

ところの遠藤源治氏によれば、その後、嘉永七年に死者の百五十回忌が行われ、その時の古文書から六名の施主がわかるという。

その中の三名は塩出、一名が尾崎の人で残り二名は不明ということから考えると、家によっては全員死亡して子孫が絶えたり、そのため系類の人が年忌に加わったり、あるいは転居していったことまで考えられるという。

なおこの日は祇園祭りの晩であったと伝えられ、この痛ましい犠牲者たちのために本成寺の日瑤上人が記した供養塔はこれも村外れにあって、破損、剥落しわわびしい姿で、二七五年前の災害を物語っている。

5 地震山 top

地震がくることを望む者は、おそらく世界広しといえども、誰一人いるまいと思っていたが、例外はあるものだ。

富士川下流部に伝わる俚謡(りよう=流行歌)にこんなものがある。

地震さん、地震さん

私の代に今一度

孫子の代には二度三度

石川静隆さんから聞いたこの俚謡は、地震に向かってもう一度きてくれと呼びかけ、子孫の代には二度も三度も起こってくれというのだから、ちょっと理解できない事である。

しかし理由を知ってみれば、なるほどと思う歴史の事実がひそんでいるのである。

富士川河口に近い西岸の蒲原町に、「地震山」と呼ぶ土地がある。

ここは昔富士川の河原だった所だが、安政元年(一八五四)十一月の大地震によって、むくむくと異常隆起した場所である。

そのかわり東岸方面は低下して川水がそちらへ移動したため、富士市の西南部は大洪水に見舞われるという被害を発生させた。

安政の大地震は史上有名なもので、東海地方はいきなり大音響とともに地面がふるえて、メリメリッと地が裂けたかとみるや水を噴きあげ、居並ぶ家屋は前のめりに倒れていき、砂塵が舞い上がった。

外に飛び出した人も、到底立っていられなかったというほどの震動だったので、建物が倒れて下敷きになった者の悲鳴と救いの声が、四方から聞こえてすさまじい光景になった。

この時、駿府城や沼津城が崩壊して、地震に伴う火災が発生したため、市中は大混乱になった。

府中(静川市)では町家の大半が焼失し、沼津でも火の手が四方からあがったし、清水では全焼、蒲原も本町から出火して柵町まで燃え移り、町の半分を焼失するという有様であった。

火災にあわない人家も、ほとんど倒壊するという大被害であったから、その他の土地も全く同様の地獄を展開していた。

ところで問題の「地震山」はどうだったろうか。当時の古文書によって土地が隆起した様子を見ていこう。

「河原の義は、水面より場所により山の如く、又は一丈(約三メートル)余も石砂が震(ふる)い上り候に付き、東側富士郡松岡村字三番出し御行請所へ、本瀬ひとまとめに逆落しと相成り……」とある。

つまり水面から三メートル以上も隆起して、ところによっては小山のように高くなったというのである。

文中「石砂が震い上り」とあるのが、いかにも河原がゆれ動きながらムクムクと盛り上がっていった様子を示している。

この荒地をやがて堀り起こし、石を除いて次第に田畑に変えていき、現在では立派な水田になっている。

そこで付近の人はここを「地震山」という以外に「もうけ山」とも呼んで、こうした事が自分にも起こってくれないかなと願ったのが、前記の「私の代に今一度」という俚謡になって歌われたのである。

だが地震による被害は各地で相次いで報告され、そのすさまじさは目をおおうぽかりであった。

対岸の岩松村では、三八九軒が全壊。前田村(富士市)ではつぶれなかった家は二軒あっただけであり、精進川村(富士宮市)でも無事なのは二軒にすぎず、一七八軒が全壊している。

それは村全体の六〇戸にあたっており、残りも半壊という惨状だったわけである。

死者については。精進川で五人、蒲原で十余人と書かれているが、詳しく調べればさらに多くの追加があることだろう。

また後遺症も例をみないほど大きく、宝永四年に崩れた芝川町の白鳥山が再び大きく崩れて、富士川をふせぎ止めてしまった。

そのため何日間も水流がさえぎられて、下流部は枯渇して魚が手づかみ出来たというほどだったが、やがて溜りに溜った濁流がドッとばかりに下流を襲った。

水は五貫島と宮島をつきぬけ、つぶれた家を流し、海へ突入していったが、西岸も無事ではすまなかった。

「ここにおいて、岩淵・中之郷・蒲原一帯の西岸は、茫々たる河原に変じたり」と『庵原郡誌』がつづっている。

更に大きな変事は、蒲原の御殿山に発生しつつあった。

この地震で山肌に大きな亀裂が生じて、それが三年後の七月に大雨が降り続いたちと、たちまち地すべりを起こして山麓を襲い、民家二〇〇余戸をアッというまに飲みこんでしまったのだ。

しかし幸いなことに、この惨事が昼間に発生したため、死傷者は三〇余人ですんだ。

こうした様々な話題とともに、地震山は暗く悲惨な災害史に特異な一頁を加えて、今もひそやかな羨望をこめて語りつがれている。

6 紙すきの村々 top

世に「駿河半紙」とよぶ和紙の生産は、江戸時代の農民の農間稼ぎとして広く行われ、富士川沿岸の村々は例外なく紙すきを行うか、その原料の三椏(みつまた)の生産や、その皮をむいて乾燥させたものを売るということで、間接的に紙すき業務にかかわりを持ってきた。

それは明治時代になってさらに繁盛し、三椏紙は紙幣としての強籾さを加わったこともあって、富士山麓と富士川沿岸の山地で多く栽培された。

その原料と製品は、各村から船で持ち下されて、富士郡沼久保村に陸あげし、そこから大宮町の紙問屋だった池谷家に運ばれたことが知られているが、その他、清水や静岡の問屋に運ばれていき、現金収入の少ない農民の貴重な稼ぎになっていた。

その製法はまず原料の三椏(みつまた)と楮(こうぞ)を秋から冬にかけて刈り取り、これをふかし釜で蒸してから皮をはぐ。原料は五−六年生のものが良いとされ、はいだ皮は水でさらした後天日で乾燥させてまとめる。一丸は五貫目、これを六丸で一駄といい、これを生産して売る者と、紙すきまで自家生産する者とがあった。

紙すきのためには木舟を用意して中に水を入れ、化成ソーダを混入する。

ここに木槌(きづち)で叩きほぐした原料を入れて良くかきまぜ、細かな蝴状になったものを竹の簣(す)の子ですくいあげる。 |

紙すき風景(富士川町・石川氏)

|

その一枚一枚を重ねておいてから、一定量になると立板に一枚一枚はりつけて、天日で乾燥させ寸法通りに切断するのである。

こうして冬から春にかけて農民たちの手内職として生産されたものが、駿河半紙といわれた手すき和紙であった。

だが、その製法も家により村にょって違いがあったようで、由比町では三椏と楮の皮を清流で漂白した後、石臼でついて灰汁を入れ釜で煮たといわれる。

ところで、こうした村々をたずねて紙すきの起源について問うてみると、実に様々で、伊豆の修善寺から習ってきたという村(中富町西島)、甲州市川の人が始めたという村(清水市和円島・富士川町北松野)、美濃から習得者をやとって始めたという村(由比村、西山寺村)、村役人の渡辺定賢が富士山原野で三椏を見てこれで紙すきを始めたという村(富士宮市白糸)、などである。

またその発生時点も様々で、西島は四〇〇年前といい、西山寺は延宝二年(一六七四)、和田島は明和(一七六四〜)、白糸は天明(一七八一〜)という事になっている。 これから考えると、まず最初は伊豆の修善寺紙が中世から知られていた古株であるから、これが甲州に伝わり、甲州の中でも市川大門で定着し、ここから四方の村に広まっていったのではないかと考えられる。 |

現代の紙すき(中富町西島)

|

市川大門の紙すきは江戸時代以前から知られていたが、天正一〇年(一五八二)に甲州武田が滅亡したあと、徳川家康によって巡見されて、従前通り御用紙をすくようにと仰せつけられている。

その頃、村で紙すきをする家は、二五〇〜六〇戸あったと伝えている。

もちろん農閑期の内職ではあったがその中で特別な人だけが、武田家の御納戸御用として紙の上納をしてきたのであった。

そして一般の人々は、習字紙や懐紙、塵紙に至るまで生産して、一定の運上金(税金)を納め、これを商売する者があらわれた。

こうなれば農民たちも、製品をすぐさま換金できるので、富士川上流で発した紙すきは。どんどん下流の村まで伝わっていった。

それと共に、三椏や楮があちこちの村で栽培されるようになった。初めは自生三椏の発見に始まり、次は焼畑で栽培するようになり、さらに発展すると、他村から購入するようになっていく。

焼畑とは原野に火を放った後、焼跡ヘソバや三椏を植える方法であり、こうした手段をとってきた地方には、今も地名の下に焼とか嵐とかの語尾が付けられている。

富士宮市の赤焼とか、芝川町の大嵐などがこれである。

また紙すきに伴う屋号が残されていたりする。紙屋、すき屋、ふかし屋、かぞ屋、釜場などであるが、前述した西山寺村では紙すきを始めた石川家を紙屋と呼んでおり、西島村では伊豆から紙すきの技術を習ってきたという望月清兵衛を、その始祖としてあがめている。

では、このようにして伝わった村々で、具体的にどのような発展をみたものか、調べてみた結果を簡単に数字であらわしてみる。

▽芝川町 内房五戸(専業)、文政三年(一八二〇)。

▽由比町 阿僧四、東山寺三、西山寺一一、今宿一、寺尾六、倉沢三、文政元年。

▽富士川町 北松野三六、南松野五、木島二、中之郷鍵穴一、幕末。

以上が数字として表わされる資料であるが、これらは専業であったことに留意しておく必要がある。

ここに表わされない大多数の人々が、ことさら寒い冬期に、こごえつくような木舟の中に腕をひたして紙をすく生活は、その後もずっと続くのである。

特に中富町西島は、全戸がこれを行っていたといい、現在では二六軒に減少しているが、清水市小鳥でも江代には全戸が生産していたと言われる。

領土が藩の財政をうるおすために、おおいに奨励してきた為である。

ところで紙すきに関する文書を読むと、原料の三椏と楮は「蔗草」(すきぐさ)と言われており、一駄(三〇貫)からどの位の和紙が生産されるかというと、

半紙八〆、半切紙一六〆、

すきあがるという。(文政三年、内房村文書)半紙八〆を御用紙として差し出して、役所から下される金額は、銀一一六匁(文化一一年同上)であった。

また、このころ、紙すきの冥加金(みょうがきん=税)は紙一箇につき銭二四文を取られていたことも判明する。

これを取られた村人の名を記した帳面を調べてみると、次の村々が現われてくる。(一二月二四日から三一日まで取り立て、翌年残りの人から徴収)

瓜島二二人、大嵐五、山口五、中五、野下四、山中四、廻沢(めぐり)四、惣沼三、橋上三、落合二、大晦日(おおづもり)二、塩出一、宮一、境一、などであった。

こうして見ると、内房村の諸方で紙すきが活発に行われていた事がわかると同時に、冥加金を取られない程度の内職者も加えると、相当数の紙すきが行われていたと考えて良いだろう。

かくて明治をむかえる。

明治時代にはさらに紙すきの数は増えてくる。

その理由は、明治政府による学制発布で義務教育化されつつあった農村の児童が、手習いをするようになり、文字の普及が紙の需要を高めたことによる。

どこの村でも明治七、八年頃から業者がふえたと言っており、特に由比町寺尾村などは、東海道線の敷設によって塩田を失った人達が、生活のために紙すき業に転じた為明治二一年頃には一挙に一四〇戸の紙すき業者が現出したといわれる。

しかし時代はそうした手すき和紙の黄金時代を次第に追いやりつつあった。

明治二三年に富士川東岸の富士町に「富士製紙会社第一工場」が設立されて、機械による製紙工業が、この地方にまで及んできたからであった。

しかも交通の便が良くなったことから安い土佐紙が大量に入り込んできて、次第に不振におちいった為、松野や由比の山間部落に植えられていた三椏は、養蚕のための桑畑に切換えられていった。

そうした中で、庵原郡松野村では、同一五年頃から改良半紙というものを製造して奸評を博し、活況を呈していた。

これは原料に石灰を加えて漂白するものであったが、他に美濃紙・塵紙・傘紙なども製造した。

その活況について、大正初年の『松野村誌』(毛筆書き、未刊)によれば、

十数年以前ハ、従業戸数百五十ヲ数へ、殆(はと)ンド中流以上ノ長家ニシテ之ニ従事セザルナク、流石駿河半紙ノ原 産地タル盛況ヲ呈シ……

と書いている。ところがそれも次第に機械すきの和洋紙の安さに追われ、原料が高くつくこともあって転職を余儀なくされ、明治末年には、

現今之ヲ本業トナスモノニ十余戸、別ニ工場ヲ有スルモノアリ、然レドモ他ハ概シテ副業的ニ、毎年十二月ヨリ翌四月ニ至ル迄。之ニ従事シ……

とあるように、一五〇軒もあった紙すきがわずか二〇余軒に減少してしまったのであった。

往時は職工を三〇人以上使用していた家も数軒あり、職工の多くは中富町西島から来た人だったといわれる。

こうして大正・昭和の受難期を経て、寺尾は昭和四年に四軒となり、その後若田家を最後に紙すきは消滅し、松野も北松野の石川家が唯一軒、改良半紙の技術をこの地に残しているにすぎない。

ただし中には根強く生残った村もある。山梨県中富町西島では、現在二六軒が手すき和紙を生産している。

一軒で平均五、六人の従業員がおり、他に機械すきの工場が五軒あるという。

原料は昔のように三椏などは用いず、古紙・パルプ・マニラ麻などを溶かしてすく。

これを二五〇〜三〇〇枚重ねて天日で七日から一〇日乾かし、さらに二時間ほど水につけてから一枚一枚剥がして、人工乾燥させる方法をとっている。

天日で乾燥させる理由は、これによって墨色が良くなるためだと言われ、夏期は七日、冬期は一〇日、天日でさらすのである。

画仙紙と呼ばれている。

こうして、かって伊豆から伝わった紙すきは、形は違っても富士川流域に生き続けているのである。

そのしたたかさを、私達は賛をもって接しなければならないと思う。

7 カツギ屋さん top

第二次世界大戦のさなかに始まったカツギ屋。またの名を闇屋(やみや)とも言われた人々は、物資統制の世の中を東奔西走、警官の取締りの目をくぐりぬけながら、庶民の台所をうるおす重要な役割りを果たしてきた。

終戦後も、乏しい食料に泣く町の人々に、田舎からの米や穀類を運んで、配給だけでは不足しがちな食生活に、何とか希望の灯をともし続けてきた。

しかし彼らは国家が決めた統制令の前には、違反者であり、犯罪人であった。

闇から闇へ物が動かされるため、闇屋と呼ばれ、重い米をかついで回るのでカツギ屋とも呼ばれ、それを生活の手段としたのだったが、当時は一般家庭の人でも米を求めて農村へ買出しに出かけていた。

ちなみに昭和二二年頃の米の配給量は、一日一人二九七グラム、ご飯にすると一食茶碗一杯というものだから、そんな事で足りるわけがない。

しかも米が不足で、大豆やサツマイモが代用食として配給されて、満足な米のご飯は口に入らなかった。

そのうえ遅配、欠配が続いた。

生きるために自衛する人々が、行列を作って電車に乗った時代である。

そうしたさ中、山口判事が「悪法でも法は守らねばならぬ」と頑張りぬいて栄養失調で死去(昭和二二年一〇月)するというそういう時代だった。 |

元気なカツギ屋さん

|

彼がいうところの悪法とは、同年四月に従来の物価絖制令を改正(改悪)して、違反者に対しては所持品を没収したうえ処罰するとしう厳しいものであった。

そのため警察の取締りも厳しくなって、闇米となればどんどん没収され、家族の着物を脱いで交換してきた貴重な米でも、情容赦なく取り上げられた。

こうした時代背景のもとに、富士川沿岸の人々が、カツギ屋さんとどのような形で接触してきたか、その生活を振返ってみることも、一つの時代を回顧する場合に必要なことであろう。

身延(みのぶ)線とよぶ甲駿(山梨・静岡)を結ぶ鉄道が、このカツギ屋さん達の足であり、重要なルートであった。

そしてカツギ屋さんの居住地は富士、清水、富士宮が大部分であったことも特徴的である。

その中から人生の半分近い三一年間カツギ屋で過ごしてきた人を抽出取材、その足跡を通じて身延線による物資の南北交流をたどってみる。

▽カツギ屋三一年(富士宮市羽衣町、池田とみ子、明治三九年生まれ、七三歳談)

私がカツギ屋になったのは、昭和一六年に夫を失って子供四人を育てなければならない境遇にあったからで、最初は昭和二三年頃、その道の先輩につれていってもらい、おそるおそるだったが、やってみると案外皆さんに喜んでもらえたので続けることにした。

当時は極端に物が不足していたが、土地によって米はあるが日常の食料品に不足しているとか、魚や干物はあり余っていても米が手に入らない所など、統制による差があったので、この両方を歩いて物々交換による利潤を出したわげです。

私は持ち歩く物が、煮干し・削り粉・ちりめんぼし・つくだ煮などの乾物類が主だったから、カンブツ屋と呼ばれた。

これを山梨県の農家に運んで米と交換してもらい、米をかついで帰って富士宮市内で売りさばくのだが、米だけでなく小豆や大豆、小麦粉なども持って来た。

一日の稼ぎは、一升の米で五〇円のもうけで、大体五〇〇円位。

当時としては職人よりもずっと良い稼ぎになったから、子供四人を無事に育てあげたわけだが、そんなに良い事ばかりではなかった。

取締りの警官が、いきなり電車の中に乗り込んで来て、「これから二斉をやる!」と言われたら最後で、苦労して集めてきた米は没収され、その上罰金二、〇〇〇円だから、四日間の稼ぎがフイになってしまうばかりか、元手にさしつかえてくる。

電車の中には、三分の一ほど同業者がいたから大変な騒ぎになる。

腹に米袋を巻きつけた人、ネンネコを着て子供を背負っているように見せた人、箱に詰めて腰かけ台にした人、

すべて逃れられないから、観念して黙りこくって、「だれの荷物だ」と聞かれても黙って荷物を持っていかれるのを横目でにらむ人。

中には便所にとびこんで、米をぶちまけた人さえあった。

それでも捕まった事はたびたびで、二〇回ほどはあったろうか、そのうち南部署に一度、市川署に二度、泊められてしまった。捕まると指十本の指紋をとられて、まるで泥棒扱いである。

一つの部屋に三〜五人が一緒に泊められ、調書をとられるので、荷を小さくして逃れる事を考えて、末の娘を連れていったり苫心したものだ。

そのため夜寝ても、警察官に追いかけられる夢を見るし、荷物を台にして電車の中で神経をとがらしていても、ついウトウトして追いかけられる夢を見る。

全く神経を使った。

そんな具合で良い事ばかりではなかったが、この稼業をして良かったと思う事は、行く先々で信頼されて親戚づき合いになり、「今度来る時は正月用の海苔とカンピョウを持って来てくれや」とか、「昼飯を食ってかねェかい」と声をかけられ、「あそこの娘はどうかい?」と嫁探しの相談をされたりするようになった事だ。

長年廻っているとその家の様子が手にとるようにわかるし、なかには煮千しをくすめる主婦もいたりまことに様々だった。

やがて統制がなくなると、苦労は解消して、堂々と大きな荷物を電車の中に持ち込めるようになった。

多い時には四斗(米一俵)分を背負ったり、両手にさげて運んだこともある。

そんな時は重くて石を抱えて歩いている感じだが、帰れば二、〇〇〇円の金になったので、歯をくいしばって頑張ったものだ。普通は二斗位です。

最初のうちは物一交換だったが、しだいに金で払ってくれるようになり、乾物を西町の小野田や佐野屋で仕入れて身延線に乗り、甲斐上野と芦川を主に廻って帰るようになった。

米はいくら運んで来ても、すぐに売れた

。同業のカツギ屋は、女も多かったが男の方がたくさん背負えるので有利だった。

しかし自家用車が出回るにつれて稼ぎが少なくなり、各地に店が増えてきて、次第に転職していき、残ったのは女ばかり。

それは皆、昔からやってきて行く先の人達との心のふれ合いが捨てがたく、もう稼がなくてもすむ年齢なのに、待っている人達のために仕事を続けているようなものです。

私もその一人だが、もう年をとりました。待っていてくれる人があっても、あまり行けなくなりました。

――話は終わった。

しかし終らないのは、同業のカツギ屋のおばあさんがまだ二〇人ほど健在であることだ。

その人達はほとんど口をそろえたように「動けるうちはこの仕事を続ける」と言い切っている。

聞いてみると、その最盛期は昭和三〇年の初頭ごろであったといい、一〇年ほど前から衰退してきたことを指摘する。

最近ローカル紙『岳南朝日』が、これを取材し、「どっこい生きている、甲州通いのカツギ屋さん」と題した特集を出したが、その中で興味深かったのは、その動態を数宇にしてみせた事だ。それによると――

昭和三〇年代 百数十人

昭和四O年代 六〇人前後

昭和五〇年代 三〇人(現在二〇人)

という。

これは身延線「西富士宮駅」を利用して、早朝荷をかついで乗りこむ人である。

かっては一番列車の甲府行きは、ほとんどこの人達で占められていた事があり、一般人が迷惑する事もあった。

とにかく大きな荷物を所狭しと車内に置くのだから、大変な混雑なのだ。

そのため「西富士宮駅利用組合」というものを結成して、車内の整備を図ったことさえあると言う。

先の池田とみ子さんは「最盛期ごろの身延線の電車賃はやたら安かった。

安かったから稼ぎ分も出たが、現今のように高くなっては大変だね」と語っていた。

だから行く先で現金で買ってくれたら、帰りには甲州名産のブドウを背負ってくることも忘れなかった。

そうした、したたかさが支えになって、平均年齢六六〜七歳という初老を迎えてもなお元気に仕事を続けているのである。

その姿を評して、「甲駿交易の裏方」といい、「孤塁を守る女衆」といっているが、ズバリ的を射た表現であろう。

こうして彼女たちは、雨が降ろうが寒波も酷暑もはねのけて、一日としてこの日課を欠かすことかく、歴史の裏方さんとして今日も電車に乗り込むのである。

8 鬼と“サンカ” top

富士川の下流部で合流する芝川は、一名を芝瀬川とも呼ばれ、芝川ノリを産出する清流である。

この川をさかのぼって北上したところに富士宮市足形部落があり、そこで鬼橋という奇妙な橋と交差する。

鬼橋にまつわる伝説は、江戸時代のある晩(庚申待ちで村人が近くのお堂に集まった晩)、ここを通りかかった次兵衛さんが、丸木橋の上に立っている鬼と出合い、鉄砲で射ったところ、鬼はもんどりうって川に落ち、あちこち暴れまわって河原に足形をつけて逃げていったところから、この村の名を「足形」とし、その橋の名を「鬼橋」と命名したのであるという。

橋は昭和三九年コンクリート橋になっているが、それ以前は欄干のない「はしご橋」であった。伝説の時代には単に丸太を二つに割って架け渡しただけの「丸木橋」であった。 |

富士宮市足形の鬼橋

|

その足下を流れる芝川の清流は、そのすぐ上方で小さな段をつくって水が落下しており、さらに上に行くと「長者淵」という所がある。

その北西の田貫湖がむかし「長者ヶ池」と呼ばれていた頃、そこに住む弾南長者が、自分の所有田に一日で田植えをすませようとしたが、太陽が西の山に沈みかけた。

そこで扇をかぎして太陽に呼びかけ、招き返したといわれる。

そのため田植えも無事に終った翌日、田はすべて満々たる沼池に変じていたので、驚きのため狂乱して馬にとび乗って走らせ、この淵へ馬もろともとび込んでしまったという伝説の地である。

田貫湖の北岸にある神社が、長者の邸址だと言われ、彼の冥福を祈る碑が、さらに北の猪之頭の入口に建っている。

高さ三メートルの題目碑で文政三年(一八二〇)の建立だったことが刻まれている。(現在のものは慶応元年の再建)

このように伝承の豊かな土地であるが、さてこの鬼の正体について私なりに考えてきたことは、まず彼らは近在の村人と交流のない山男などではなかったるうかという事である。

このことは富士川沿いの天狗さんが、同様な山男とか異民族の類ではなかったかと思うので別記するが、鬼橋伝説の続きによれば鉄砲で射たれた鬼は人穴の清岩寺で和尚に薬をよこせと脅し、和尚が偽って火薬を詰めた竹筒を渡してやったので、これを鬼の巣へ持ち帰って点火したため、一族が爆死したと伝えられている。

その後、生残った鬼が怒って清岩寺へおしかけ、寺をめちゃめちゃに壊してしまったとも言う。

この伝説の寺について調べていたところ、猪之頭の笠井僖歓氏から一声を提示された。

『富上郡人穴村清岩寺観音経記』という写本である。

これによると、家康がここを通過した時落馬したので奇異のことと思い、観音のために一堂を建立したと言い、寛永年中には火災により焼失。

その後治四年(一六六一)に隣村猪之頭の遠照寺(おんしょうじ)の和尚(丁三見達)が住職することになったと伝える。

いわゆる隠居寺である。

鬼の伝説があったのは、寛永年中の火災の時か、さもなければ見達和尚の住職したころのことであろうと考えられる。

その後この寺は廃寺になっているからだ。

畑の中にわずかに石垣の跡らしきものが残されているだけで、村人は何も聞き伝えてはいない。

ただし、鬼のすみかについては、その北方に鬼穴とよぶ洞穴があったと言い、それは現在の新穴のことを指すらしく、そこからさらに北方に姥(うば)穴(一名バンバア穴)、その東に尻穴があり、さらに北に三ッ池穴(全長一、三〇〇メートル余)とよぶ溶岩洞穴があるように、鬼とよばれた山男などが住居する可能性の高い穴が散在している。

人穴村の由来も、人穴とよぶ洞穴によっており、特に姥穴などは昔姥捨てをした所だという伝説さえあり、ここが鬼の住んだ穴だという古老も多く、私が二度目の調査をした時(昭和三九年)には穴の内部から弥生時代の土器片を発見、同時に人骨らしい骨を入口近くで発見している。 |

鬼のすみかと伝える洞穴

|

また穴のすぐ北側の地表に露出していた土器片を採集したところ、弥生から古墳時代以降にかけての土師器(はじき)類であることが判明し、現在では人も住まない原野に人間の居住した痕跡を確認したのであった。

ただしこれは一時的な狩猟のための拠点として、穴の内部にしたたり落ちる水を利用しての生活が、断続的ながら続いたための遺跡であろうと思われた。

そして私の脳裡には、これがマタギとかサンカ(山窩)と呼ばれた特殊な漂泊民とのつながりを持つものではないか、という考えが根強く植えつげられた。

と言うのは、この人穴村を通る道筋が、かって「山高の道」といわれており、東海側の山高が甲斐に行く時必ずここを通るものとされ、上井出から人穴村の東を通り天神峠を越えて鳴沢村に抜ける道筋である。

上井出から南は上野村から精進川村、さらに西山村を通って(芝川町)川合に出る。

ここで富士川を渡り、大嵐・瓜島から富士見峠を越えて由比方面に出るのである。

これが山窩言葉でいう「駿河ゆ」(駿河サンカ)の通り道であり、「甲斐ゆ」の道でもあったのだ。

この「ゆ」はユサバリ(天幕)のユであり、ユサバリとは天幕生活をしながら移動して歩くサンカのことを指す。

彼らは諸国の山地に豊富に自生する竹(篠竹、この地方ではなまってスズダケと呼んでいる)を求めて漂泊生活を繰返し、一般人とは接触せず、わずかに彼らの生業とした竹製品(行李・花籠・茶せん・ザル・箕(み)など)を売る時だけである。

特に農民の必需品だった箕(穀物を入れてふるい、ちりや殼(から)をよりわける道具)を多く作って売ったので、箕作人(みつくりにん)などと呼ばれた。

材料の篠竹は丈の低い小竹で、富士山麓や富士川沿岸の山地には多い。

篠竹の多い所から出た地名や山名(篠原・篠井山)もあり、人穴から鳴沢までのサンカ道にはことに豊富で、人穴北方の本栖湖近辺には群生している。

なかでも雨ヶ岳は、遠望すると一山草におおわれたように見えながら、いざ登ってみると背丈ほどの篠竹で全山がおおわれていて、頂上に至っても何も見えない。

こうした場所で自由に材料の竹を取り、細工して、これを里に運んで交易してきたのであった。(昔の農民は金がないので、主として物々交換である)

彼らの世帯道具といえば、天幕と鍋と自在鈎(テンジン)、それに生業のもとになる双刃の剣が主な物である。

剣は箕作りの時などに竹を切ったり割ったり、そいだりする、実に重要な物で、ウメガイと呼び、サンカのシンボルとされているものだ。

かって私の恩師であった田中豊久先生から聞いた話によると、戦前、身延山で修業生活をしていた時に、サンカとおぼしい男がやって来て「砥石を貸してくれ」といい双刃の刃物を砥いで帰っていったという。

あたりは人家もない山奥であったから、気味が悪かったが、何の悪さもされなかったという。

おそらく近くにセブリする(天幕生活をする)サンカだったのであろう。

用件しか口にしなかったという事でもわかる。

彼らは一般人とは用件以外の言葉を交さず、仲間うちでは特殊な用語を用いており、米のことをシャリと言うなど隠語が多い。

また一本の木を斜めに地面に突き立てて、これに自在鈎(テンジン)をつるして鍋をかけ、煮たきをするのだが、これを立てたところがセブリ場になる。彼らは米よりも麦食を主として、川でヤマメやウグイを見つけると手づかみで捕えて陸に放り投げ、女房がこれを竹串にさして、炉の火であぶって食べるという。

彼らは集団行動をすることが多いので、一つの集団をムレコ(群子?)と言い、その上にクスコと呼ぶ指導者がいた。

それを統轄するのが一国のクズシリである。

クズシリは一人だが、その下に付属するクスコはその国の主要河川を単位にして、河川一本の流域を支配していた。

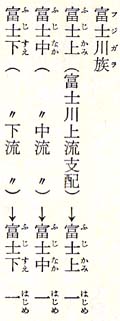

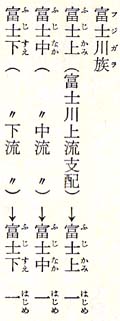

そこで本題の富士川に入るのだが、富士川の如き大河には上流・中流・下流の三地域に分けてクスコが置かれ、それぞれの名(彼らだけの間に通じる名)をもらった。

それについては、三角寛氏の『サンカの社会』によると、およそ右のようであるという。

このように三人の長がおり、ハジメと呼ぶ代りにカミとも言った。

その下に、富士川支流にムレコが、支流の数だけ存在したことになる。

その実態は明らかではないが、明治四三年に駿河に三九七張のサンカがおり、伊豆に二三九張、甲斐には二六九張が確認されたといわれる。

ところが彼らも次第に文明の波に流されて、移住生活にも制限が加わったため、転業による一般社会への溶込みが多くなっていき、昭和二四年には、駿河二八張(二〇三人)、伊豆二九張(一三一人)、甲斐四二張(三一五人)と減少してしまったという。

このように特殊な社会を形成していた彼らには、全国各地を自由に通行し、適当な場所で瀬降り、竹を取ることが許されてきた長い歴史があった。 |

|

『竹取物語』に出てくる翁も、本来はこの種の人間であったろうと考えられている。

竹取の翁は賎民であり、そうした貧しい人間のもとに幸福がおとずれるという話は、天子ヶ岳にまつわる炭焼き藤五郎の話と同様である。

こうした伝説を運んだ者の一人にサンカを挙げることは以上によって大誤ない推論であろうと思う。

ただし足形村の鬼橋の「鬼の正体」がサンカであったと断定は出来ないが、少なくとも穴居生活をしており、一族がいたということ、及び和尚に薬をねだったという事からして二言語を解すことが出来たと考えれば、やはりそれは村人と没交渉の山男がサンカの類ではなかったろうかと考えられるのである。

ただあまりにも常人と違った服装をしており、違った言語を用いるために異人種と考えられ、恐れられていた事が考えられる。

サンカは製品の箕などを決まった村、きまった家に持ち歩くがその他とは関係を持たず、仮に拒否されたり白眼視されると、赤馬を走らせること(放火)など平気で実行したといわれる。

そうした恐ろしい面を伝えるサンカが、足形村の住民にとっては、鬼と考えられたのではなかったろうか。

9 天狗ばなし top

昔の人にとって、天狗とは一体何者だったのだろうか。

富士川流域には、いくつかの天狗の伝説と一緒に、天狗の松などが伝え残されている。

しかもその周辺まで天狗のいたずら話が数多く伝わっている所は、すぐ近くに森林をひかえて何となく薄気味悪い場所で、村人があまり近付かないような条件下にあって、他郷とあまり接触のなかった昔人らしく、普段見た事もない異風の人間に出合うとすぐ「お天狗さんだ」と思い込んでしまうのだった。

だが天狗は必ずしも人間ではなく、そうした地域の中の不可解な出来事を天狗のしわざだと結びつけてしまった仮空のものが、祠(ほこら)に祭られて一つの地位を与えられてしまったりするのだ。

「天狗のツブテ」とか「天狗倒し」という怪異もそれに当たる。

天狗のツブテは、どこからともなく石が飛んでくる。

天狗倒しは、夜間近くで木を切る音がしてメリメリと音をたてて木が倒れてくる。

驚いて外に飛び出してみるが何事もない。

また頭上でポキポキ枝を折る音がして屋根に枝が落ちる音がしながら、翌朝見ても何もないという不思議である。

これは富士山麓にある話だ。

次に「天狗かくし」がある。村人がある日突然いなくなってしまい、方々探してみてもわからず、あきらめていると当人が呆然として村人の前に姿を現わすというもの。 |

天狗の松(富沢町富河)

|

この伝承は富士市吉原の吉永にあり、柴かきに出かけた女性が巨大な体の男につかまえられて、夜とかく昼とかく山中を歩かされ、腹がへると男の大きな掌をなめさせられて、やがていつか気付いたら氏神様の前に立っていたという。

また蒲原町の城山の麓に天狗堂があったが、明治ごろ西町の某が天狗かくしにあって数日後、由比のある家の屋根で発見された。

それ以来その男は様々な予言をして良く当ったので、天狗堂をたてて庶民の悩みを解決したのだという。

こうした天狗かくしがあるのは、大抵夕方であったようだ。

とにかく、ほとんどの天狗話は、いたずら者として登場してくるのが特徴であり、村人がこわがるのを承知でこれを楽しんでいたようなフシがある。

村人らに迎え入れられたい日蔭者や賤民が、物蔭でそっと悪さをして日頃のうっぷんを晴らしていたように思えるのは、私だけの思いすごしであろうか。

具体的に富士川沿岸のそれを案内してみることにしよう。

▽天狗の松(富士市岩本)

昔の渡船場から少し離れた岩場に三本の老松が生えていた。この岩を天狗岩、松のことを天狗松と呼んでいた。

ここに住んでいた天狗は相撲が好きで、付近の村人が魚とりに行くと必ず出て来て「相撲をとろう」というのだった。

イヤだというと、「あとでアユをたくさんとってやる」というので、村人はよく相撲をとったが、勝たせてやると喜んでアユをとってくれるが、負けると怒って漁の邪魔をしたと伝えられている。

▽天狗のいたずら(富士川町室野)

室野から山越えに由比に出ようとする時、風もないのに木の枝がざわめき、村人が驚くとさらにザワザワと音をたてた。

逃げるとさらに行先の木を動かすのだった。

▽天狗の松(南巨摩郡富沢町万沢)

オボウ島のあたりにはよく天狗が出た。

島の下方、富土川べりに天狗の松があって、昔はよく木の枝で遊んでいたというが、ある人が松を切ることになった。

その時村人が「天狗のあそび松だから酒をあげてから切れ」と言ったのに対し、「そんな事は迷信だ」と受付なかった。

切った松は岩淵へ運んで売って、その帰り馬で大沢新道にさしかかった時、ふいに馬から落ち、それがもとで中気になってしまった。

本人に尋ねてみても、いつどうして落ちたのかわからぬと言い、村人は「天狗に投げられたのだろう」と言い合った。〈入月亀三、七四歳談〉

▽天狗の松(富沢町万沢)

松山という所にコンピラさんが祭ってあり、それは天狗の神さんだといわれ、天狗の松とよぶ大樹が枝を繁らせていた。

老人の話だと、気分の良い日には紋付きを着て枝に腰かけ、笛を吹いたという。

戦争中には村人が必勝を祈って登っていたので、夕方社の電燈をつけに登ったところ下ってくる大男がいる。

「コンバンワ」と声をかけたが返事をしない。

変な人だと思って、後から登ってきた人に尋ねてみたら「だれにも会わなかった」と言う。

これがうわさのテンゴウさんだなと思った。

ちょうど日本が負けそうだという時だった。〈井本うめ、七七歳談〉

またオボウ島で、マス屋のおカネさんが、昭和初年にモヤ拾いに出かけた時、そばて遊ばせておいた子供が急に泣きだした。

「もう少しだよ」と言った時、背後で杉枝を折るような音がしたのでハッと振り返ってみると、大男が立っていた。

鼻が長いので驚いて子供を背負い、ショイコでおさえて一目散に逃げ帰ってきた事があった。〈同上〉 |

天狗の松(富沢町万沢)

|

▽天狗の祠(西八代郡下部町久保)

信玄の隠し湯といわれた下部温泉から北へ入った山村の久保に、天狗のホコラがある。

細流の川沿いの崖の中途にあって、石のホコラが二体草に埋もれるようにたたずんでいる。

伝承は定かでなく、大昔から祭られており、祭日には甘酒を作って捧げる風習があった。

ところがある時祭りをやめたら、村中に疫病がはやったので、今も麦の甘酒を作って祭っている。

甘酒は小麦粉のスマと米をふかして、二〜三日発酵させて作るのだという。

▽天狗の面(南巨摩郡身延町下八木沢)

十二天神社に大きな天狗の面がかけられている。

これは富士川を流れてきた物であると伝え、一度は元の所に戻してやったのだが、再び流されてきたのでここに祭ることになったという。

▽その他

南部町の富士川東岸山づき地に、天狗沢と天狗松があると聞いており、さらに東南の県境、白水山にも天狗の杉があるといわれるが、未調査である。

富沢町にも天狗の松とよぶ古本があり、天狗がふざけて村人に石つぶてを投げたと伝えられている。

また富士川の支流芝川の樫木淵で、魚釣りをしていた大鹿窪(芝川町)の男が、大漁を喜んでいたところ急に悪天候になったので驚いて眼前を見ると、大岩に顔が真赤で鼻の高い男が立っていたので、腰をぬかさんばかりに驚き獲った魚もそのままに逃げ帰ったという話が伝わっている。

このように一口に天狗といっても様々で、テンゴウさんと呼んで親しみと恐れの心を共通させ、これを祭りながらも話にはどこかに人間くさいものが伝わってくる。

ある場合には、村人が今まで会ったこともない大男に驚き、天狗さんだろうと決めっけてしまったらしい節もあるし、また姿を全然見せないものもあった。

自然現象の怪を天狗に結びつける場合さえあった。

たとえば庵原郡蒲原町で、明治一二年頃、不思議なことが起こっている。

夕方、ある特定の場所に湿った大小の石が数個、パラパラッと降ってくるのである。

それは人家の羽目とか板塀にあたって、大きな音をたてたり、道行く人の眼前に大石が落ちてきたことさえあったという。

幸いにも人間への被害はなかったが、当時はこの話題でもちきりだったという。

しかし当地はさすがに東海道筋にあたっていただけに、天狗の仕業だというふうに決めつけはしなかった。

自然現象か、だれかのいたずらか、知るよしもないが、これは一般に「天狗ツブテ」と呼ばれてきた現象である。

何とも人騷がせな話であるが、こうした怪異に、見なれぬ漂泊のサンカを見かけても、山深い森林を背負った富士川沿岸の人々には、近寄ってはならないテングだと、親や老人から教えられ戒められてきた言葉がすぐに思い浮かんだ結果であったろう。

それ故にこそ、天狗の話はいつ聞いても人間くさい、おどけたところがあるのかもしれない。

10 雨畑硯(すずり)のこと top

雨畑硯の梨作(鰍沢町鬼島) |

雨畑硯の各種(鰍沢町鬼島) |

富士川流域の特産物は、市川紙と雨畑硯とが、その双壁であろうと思われる。

文人墨客言うところの「文房四宝」(四宝とは筆墨硯紙)のうち二つまでも生産していた事が興味深く思われる。

しかも雨畑硯の原産地は、早川の上流の雨畑川に沿って上り、さらに上流で稲又川が流入する付近の嶮崖に見られる水成岩の重なりである。

あたりは山と渓谷だけといった眺望の山村であり、かっては駿河の阿部郡の外れ(端)にあったので、阿部端(あべはた)といったものが、いつの間にか甲州領となって雨端(あまはた)と言うようになり、雨畑と称するようになったという。

そのため硯銘に雨端とあったり雨畠とあるのは、歴史の流れの中で変動してきた証左であって、全く同一の物なのだ。

近来「雨畑真石」と銘するのは、ここから採れる良質の石が少なくなり、他山からの購石によって生産しているための区分である。

さて雨畑硯がこの土地の名産品として生まれた由来は、元禄三年(一六九〇)に雨宮弥兵衛が身延山の参詣の途中で拾い、これで硯を造ったことに始まると言い、現在一一代目の弥兵衛さんが「鈍斉硯舗」を継承している。

またその頃に製造を開始したという深沢勝左衛門の子孫が「芳龍閣硯舗」を営み、一四代目を継いでおり、いずれも身延参詣の途中に拾ったという所伝を有しているところから、雨畑硯の生産が元禄年中に始まったと見るのが妥当であろう。(製作地は鰍沢町鬼島)

しかし間もなく享保年中に松平吉保が甲斐を領有してから、御留山(おとめやま)となり、自由な採掘が出来なくなった。

その後も慣例として採掘を禁止したので、幕末まで硯石は山から転落、流石してきた物を拾うしかなかった。

雨宮弥兵衛家に所蔵される安政の看板に「雨端硯流石本舗」とあることで、その実態が理解できる。

つまり江戸時代を通じて、雨畑硯は有名になったが、それは農民の農間稼ぎにすぎなかったわけで、現在と同等に考えてはならないのである。

江戸時代後期に鬼島の硯職人は五人いたというから、農閑期にはかなりの生産をあげていたのであろう。

明治時代になると。原石の採掘が出来るようになって、雨畑村(早川町)での稼人は八人となっている。(明治七年)

また硯職人は一〇人に増えている。

それから大正時代末年までは、職人の数が五人から二〇人まで、変化を見せているが、従業戸数は五戸から七戸くらいの間を増減している程度である。

それが一挙に増えるのは昭和に入ってからで、昭和五年に一二戸、六年に一九戸、七年には二〇戸と急増する。

しかしその割に生産額は伸びず、翌年には九戸に減少。この地方での企業生産のむずかしさを物語っている。

郷土史家に日山幃氏によれば、昭和一一年の硯島村(早川町)の硯生産は従業戸数八戸、生産高三、〇〇〇枚だったといい、その頃には県外産の原石を導入して加工するようになっていた。

宮城県の玄昌石、山形県の紫雲石、高知県の双竜石などである。

それらで加工された硯も雨畑硯の名称で呼ばれ、雨畑と呼べば当地方では硯石のことを指す代名詞にまでなっているのである。

なお昭和三七年の硯加工は一二戸、従業者は八〇名、月産二、〇〇〇余枚という発展を示し、現在は一〇戸、そのうち五戸が職人を使い、残りは家内手業だという。

従業員は五〇人ほどといい、芳龍閣だけでも職人一二人、中級・高級品を月産二、〇〇〇枚生産していると聞いた。

原石が少ないため、大量生産品は県外品を用い、初級品まで入れると月産一万枚を製造するという。

以上は江戸期から現在までの経過をたどってみただけで、そこには歴史の谷間としての農民や硯職人の生活が語られていない。

そこで現在語られ得る限りの戦中戦後の受難期を中心に、名産雨畑硯の昔を取上げてみたい。

鬼島の製硯業のうち絶えることなく家業を続けられたのは、雨宮弥兵衛家くらいのもので、当然のことながら第二次大戦の間は硯が売れず、食糧問題に対して真剣に取組まなければならなかった。

深沢久雄氏(瑞軒=ずいけん)の談によれば、硯石でイハイを造り、これを印判屋が九州まで売りに出て百本ほど売ったといい、軍需品の絶縁板を作ってしのいだ時期もあったそうだ。

「食糧増産で、柳川河原を二町歩ぐらい開田造成したで、鬼島の深沢一作さんと石坂朝男さんと、わしの三人が先頭に立って、開墾の希望者を募ったら一八人あったですがね、いまでもその時の苦労が実っているで」

鬼島はむかし船頭の村である。富士川通船の船頭が多い中で、明治後期に次々と廃業して百姓になったり、硯職人になったりしたのだが、瑞軒さんも父親が船頭であったので兄が奉公に出ていた雨宮弥兵衛(静軒)さんの仕事場へ出入りするようになり、学校卒業後はその道へ専心する。

そしてついに「旭宝堂硯舗」を開店したわけであるが――受難期のイハイ造りや開墾の時期を迎えたわけである。

戦後は昭和二五〜六年から硯の生産が再び盛上がってきた事と弟子が三人いた事もありすぐ生産の波に乗れたという。

こうした時代の流れは他のどの硯舗にとっても同様であり、決して彼一戸だけの生活史ではないと思うので自余は割愛して、その販路についてふれておくと、主な所は京都・大阪・奈良・名古屋など関西方面である。

さらに四国・九州や東京へも出荷するという。

それはとりもなおさず雨畑硯の販路であると同時に、その知名度であり、硯石そのものの優良さを示す実績でもあったのである。

top

****************************************

|