|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

二章 雁(かりがね)堤――新田開発への道標

富士川の歴史を語る場合、その善悪の二面性について触れなければならないが、二面の分岐点となるものは、人間の関与、すなわち人間生活に益するための工事を行って流路を変えていく努力そのものであったと言える。

それ以前、水流の荒れ狂うままに任せていた時代とひき比べてみると、川の姿はあまりにも大きく相違している。

その相違を創出したのは、何といっても角倉了以(すみのくらりょうい)であり、彼こそ通船の全盛時代を導きだした恩人であった。

しかしもう一人、彼の行為に触発されて、富士川下流部を開拓するために築堤を開始した郷士古郡(ふるごおり)氏がいたことも忘れてはならない。

父子三代にわたるこの築堤の歴史を、地元の人々は感謝と懐古の念をこめて「雁堤」(かりがねづつみ)と呼んでいる。

人間が富士川の流れにさからって、その広大な河原を田畑に変えていくその始まりが歴史の分岐点であるとするならば、その前後二面の相違を見つめてこそ、真の富士川の姿が理解されたことになるのである |

|

1 流路の変遷

大昔の富士川の流れについて、正確に探ろうとするのは容易なことではない。

それというのも文献に記された富士川の多くが、和歌か紀行文などの一点景として描かれただけで、絵画の「一遍上人絵伝」がかなり正確らしいと言われるものの、これとて全面的に信ずるわけにはいかない。

だが、それらを総合して昔日の面影を追うことは、可能である。

そこで出来るだけ多くの先人の意見を参考に、納得できる方向にまとめていってみようと思う。 |

幾筋にも分流する富士川(身延)

|

▽奈良時代

高橋虫麿が『万葉集』で歌った富士川は、「不尽(ふじ)河と人の渡るも その山の 水の激(たぎ)ちぞ」とあって、富士山から流下した激しい流れであった。

事実それは、現在と違ってより多くの雪溶け水を集めて流れていたようである。

富士の雪溶け水が、いったん伏流水となって地下に浸透して、ふもとの各地に清冽(せいれつ)な湧水をふきあげる。

この湧水がいくつか集まって河川となり、富士宮市近辺で「芝川」と「潤井(うるい)川」とを形成する。

この二川が富士川に合流していた時代が、すなわち奈良時代だったろうと推定するのである。

芝川は現在までその流路を変えてはいないが、潤井川は太古、富士宮市南方の星山から直に富士川につながっていたことが、地質学上確かめられている(現在の星山放水路の道筋)。

しかしやがて南東の富士市方面に流路を変えていき、平安時代『竹取物語』に書かれた頃は、憂涙(うるい)川と表記され、かぐや姫との別れを惜んだ人々が憂き涙を流したのでその名が付けられた、という事になっている。

その話はともかくとして、記録以前の富士川は、岩本山のふもとをめぐって東進し、潤井川と合流したうえに吉原の和田川を合わせ、現在の東海道線吉原駅の北方に広がっていた広大な浮島沼の沼尻に接続していたといわれる。

従って、これらの水流を合わせて、河口一帯は満々として渦を巻き、あたり一面に葦をしげらせていたようだ。

吉原の地名はこの葦から来ており、葦はアシともヨシとも読む。しかしアシは悪しであり、ヨシは吉しである。

縁起の良い方をとって吉原としたように、富士川の下流一帯は広漠たる葦原の地であったのだ。

しかし地図をみると、これらすべてが合流することの不自然さが、どうしても頭にこびりついてくる。

どうして富士川はこんな遠くまで東進していたというのか。

水の流れの法則からしえば、もっと素直に南下して現在の流路に近い東方を流れているべきである。

そこで考えられることはただ一つ、最初は水神森の近くを素直に流れていた川瀬が、次第に土砂の堆積によって扇状地を形成していき、この土砂が駿河湾の潮流によって東に東に流されながら、それにつれて河口が移っていったと考えるしかない。

それはちょうど三保の松原が、東にむけて砂浜を延ばしていった歴史に符号している。

こう考えてみて初めて納得のいく事であり、そうした流路の変遷があったとはいうものの、広大な堆積地のいたるところに分流して、洪水のたびに流れを変えながら、昨日までの本流が今日は支流となり、本流は常に低きにむかって気ままに移り変わっていたと考えるのが本当であろう。

従って、筆者は三川合流説について否足はしないが常識的に次の時代からを、人間生活にかかわってくる富士川の姿として捉えていくべきだと考えている。

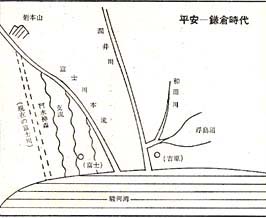

▽平安−鎌倉時代

平安時代には、富士山噴火が相次ぎ、富士川の流れも大きくその影響を受けている。

富士山の噴火は、延暦一九年(八〇〇)を皮切りに、その後二八〇年間に何と九度もの爆発をして溶岩を流し、多量の火山灰をこの地方に堆積さぜている。

その有様は「灰が雨のように降って、山下の川は皆紅色に変じた」と『日本紀略』にあるように、足柄山も火山弾で道をふさがれてしまい、新しく箱根路の開通を命じられている。

そうした影響を受けた富士川が、火山灰や砂礫を下流部に堆積させて、河床を高くしたため、流路に変化が生じたことは十分考えられる。

つまり本流は次第に西に移って、現在の大昭和製紙の西側から東海道線富士駅のあたりを、自在にうごめきながら多くの派川(はせん)を南流させていたのであった。

そうした様子を『十六夜日記』が、「かぞふれば十五瀬をぞわたりぬる」と言ったのであろう。

一五の流れとなってその力を弱めながら、下流部一帯は、広い河原と葦の茂るにまかせた荒地であった。

さらに大きな変化が見られた室町時代は、ぐっと本流が西寄りになっていた。長い歳月の間に自然に浸食された河岸が、本流と支流との区別をつけていたし、その頃水神森の西に新しい派川が現出していたのである。

たび重なる洪水や濁流が、岩本山のすそから直に南下しようとする自然の働きによって土砂を押し流し、平時は河原でありながら、増水時は川になるという状態にまで削りとられていた。

室町末期になると、さらにそれは固定化して、富士川は水神森の厳頭で二分されて、二本の長い帯を駿河湾にのばすだけになっていた。

永禄一一年(一五六八)六月、甲州武田軍は、駿河に侵入して西に今川氏を追い、東から来る北条氏康を迎え討とうとしていた。

今川と連盟を結んでいた小田原の北条氏は、すぐさま兵を派遣して吉原に布陣。

一方の武山は富士川東岸の川成島に陣をとって、文字通り背水の陣を布(し)いた。

時あたかも入梅特とあって、連日の荒天だったうえ、急激な雨があったと思う六月一九日、富士川は無気味な鳴動をさせて大地をゆさぶり、アッと思う間もなく押し寄せた洪水が、武田軍を飲み込んでしまった。

溺死者多数を出した武田軍は、大将自らも危いと総退却していったが、その伝承にちなむ旗立八幡社が、当地に残されている。

これは洪水に驚いて家宝の八幡大菩薩の旗を取り落していったものを、拾いあげて祀ったものだと言い、別説には武田の死者を葬った所であると伝えている。

それから一四年後の天正一〇年には、甲州武田氏が天目山で敗死し、これを討ち平らげた織田信長も、本能寺の火中に没して、もはや武力だけで世を平定する時代ではなくなっていた。

しかし大自然の猛威だけは、きまってやって来た。

その年八月の暴風雨はすさまじかった。

水神森の東西を分断させた二つの流れが付近の岩壁を崩しながら、平常水位のはるか上部にあった田畑を飲み込み、下流の蒲原(現在の日本軽金属工場)付近は汚水で満ちあふれてしまった。

支流ですらこのような有様だったので、本流だった東方はさらにすさまじく、たちまちのうちに昔日の跡をたどって東進し、吉原方面まで水びたしにしてしまった。

この大彼害に驚いた付近の住民は、忘れかけていた大自然の猛威を思い知らされて、以来、流路が東に向かないよう、堤防造りに知恵をしぼるようになった。

それ以前にも東岸の比較的水害の少ない土地には畑が作られていて、わずかながら自衛のための堤防も出来ていたようである。

それは簡単な蛇寵(竹で円筒状のカゴを編み、中に石を詰めたもの)を積上げたものとか、河原の土砂を運んだ土手にすぎなかった。

しかしこうなってみると、人間の微力さがまざまざとわかり、近郊の協力を得て水勢を南にむける努力を、大勢でなしとげるしかない事も思い知らされたのであった。

同時に、水のひいた富士川の流路に再び大きな変化が生じていた。川底を大きくえぐられ削られた西方が、本流となって、あの狂奔した水流をごうごうと駿河湾に注ぎ込んでいたのである。

こうした川瀬の変化によって今まで東岸の川成島で渡船役をつとめてきた斎藤縫右衛門が、そのままでは仕事にならなくなって、慶長七年、対岸の岩淵に移住し、いよいよ人間と川とのドラマが開始されていくのであった。

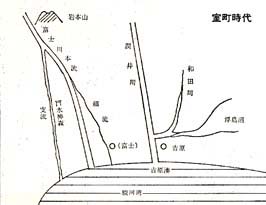

明星山から見た富士川下流部 |

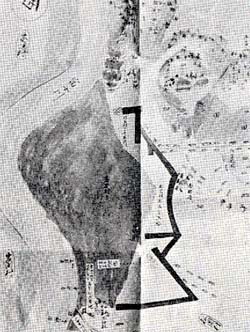

古郡孫太夫の築いた一番出

|

2 古郡孫太夫の築堤 top

以上のような富士川の流路の変遷を見つめ、さらに引き続く角倉了以(すみくらりょうい)の通船に伴う改修が行われると、富士川を人間の力によって克服しようとする動きが出るのは当然の趨勢(すうせい)であったのかもしれない。

しかし前述したように、通船が行われるようにたってから五年後(慶長一七年)には、再び洪水がおしよせて、岩淵と蒲原を浸水させ、支流化していた東方が本流になってしまったように、人間の力は微弱であった。

そうした中で、古郡孫太夫父子三代が、実に五三年間にも及ぶ富士川治水の事業を開始したのは、江戸時代初期の元和七年(一六二一)頃とされているから何と洪水の記憶も生々しい、その九年後のことである。

60-6

その端緒をつくった初代重高は、初め自分の領地である富士川左岸の保護のために、いわば自己保身の立場から築堤を考えたもののようである。

しかし、だからと言って今までのような堤防をいくら築いても、富士川の狂暴なエネルギーの前には無に等しいことを知り尽くしていたから、堤防より上流部に突堤を築いて、水流をやわらげながら西流させることを計画したのである。

すなわち、川が渓谷部を抜けて扇状地に流出しようとする直前の、岩本山の裾に「一番出し」と「二番出し」と呼ぶ突堤を築くことによって、それより下流の堤防にぶち当たる水勢を弱めることにあった。

この方法であれば、たとえ豪雨で突堤が崩されても、下の堤防が無事なら耕地の水害はまぬがれる。そして洪水のひいた後で突堤を修復すれば良いのである。

だが、それでも万全というわけではないので、その下に「三番出し」と「四番出し」を築いて、さらに堤防の増強を計画した。

ところが、肝心の重高は、寛永二年(一六二五)に業なかばで没したので、その後を長子重政がついだ。

この工事は古郡家(富士郡須滲庄中里村の郷士)が、自費によって自分の領地(賀島庄龍下村)を洪水から守るために始めたのであったが、彼の胸にはいつしか大きな夢が広がっていった。

それは、今度の築堤によって、洪水から富士川左岸を守ることだけでなく、広大な流路だった河原を開拓して、一面豊かな美田にしたいという願望であった。

当時、幕府は盛んに新田開発を奨励しており、代官が開発した田地について「代官見立て新田」といって、開発した石高の十分の一を与えることにしていた。

従って彼が実行しようとしている築堤と新田開発とは、表裏一体をなす一石二鳥の事業になるはずであった。

だが、それも最初から彼が積極的に取り組んできたわけではなく、父のあとを継いで駿州代官を命じられ、さまざまな体験をする中で学びとった実学的な分野であったと思われる。

というのは、彼が父の遺志にもとづいて工事の続行を始めたのが寛永四年のことであり、重高の死後二年を経ており、この時駿河大納言忠長に仕えて駿州代官を命ぜられたばかりであったからだ。

ちょうど男として何かしら大きな事をやってみたい時期でもあった。

工事は始められた。岩本山の裾から水神森まで、二五〇〇メートル余の堤防を築くために重政がとった方策は、自領の百姓たちを使って、なるべく出費を少なくするために、農閑期を選ぶことだった。

しかも富士川の渇水期を見計らって人足を出させ、富士川の運んできた土砂を集めて積上げる作業であった。

こうした気の長い作業であったため、渇水期に苦心して積上げた土手も、入梅期になって増水すると、たちまち流されてしまうという事が、たびたびであった。

それでも人間の努力は、自然を超えた。営々と積み重ねてきた努力の築堤は、それから一二年後の寛永一六年に至ってようやく完成の時を迎えるのである。

しかし堤防の完成に当たって一つの難題が存在していた。

それは今まで富士川の流路だった所へどんなに巨大な土手を築こうとも、自然に流下する水の力によって、その部分は簡単につき破られてしまう可能性であった。

一番出し・二番出しなどの突堤を作ることによって、水流を西にむけたのも、こうした弱点をもつ部分から水流を外すことにあった。

そこで堤防の途中でさらに突堤を設ける必要があり、備前堤とよばれる突堤を川中に突き出した。

そして下方は、越流堤(えつりゅうてい)といい、鉈籠(じゃかご=竹カゴの中に石を詰めたもの)を積重ねて、いざ洪水が押し寄せた揚合にはここを水が乗り越えるようにして、その破壊を防ごうとした。まさに人智を集めて、大自然の猛威を制する考案であると言えた。

しかしこれも全体から見ると、治水の半分が意味をなさないものであった。

それでも……備前堤から上流は、確実に洪水の災禍から田畑を守ることができるのである。

その完成が近村に伝えられた時、本堤の長さは一五八〇メートル、これに要した土砂はおよそ一六万七、〇〇〇立方メートルだったといわれている。

そして蛇籠を積上げた堤防の近くにあった村を籠下村と呼び、後に堤防が完成して松を植えてから松岡村と改名された。現在の富士市松岡がこれである。

延々とつらなる小高い土手に松樹が青々と枝葉をしげらせている光景、それこそ付近の人々が久しいこと待ち望んでいたこの地方の繁栄のシンボルでもあったのである。

3 新田開発と加島五千石 top

堤防の完成とともに、すぐさま幕府に新田開発の願書が提出された。

それに対して同じ駿州代官であった下島市兵衛や、能勢四郎右衛門、伊奈半十郎忠治、また富士郡大宮町の代官井出半左衛門正勝らが、連名で許可をしてきた。

その中に大宮町代官が加わっていたのには理由がある。

新田開発を進める上に必要欠くべからざる水を、上流の澗井川から取水して、用水を作らねばならなかったからである。

富士川のあり余る水は、この場合なんの役にもたたない悪水であった。

悪水という理由は、その急流である性質上、土砂を混入して流れるため、用水を埋めてしまうばかりか、洪水時の増水が恐ろしかった。

さらに気まぐれな流路の変化で、せっかく作った用水路に水がこなくなってしまったりする事は、過去の経験でひとしく農民たちが苦汁をなめたところであった。

だから富士川の存在は、全く自分達の生活と無縁の世界に置きたいほどに考えられていたのである。

歴史上の事実としても、その後の安永八年(一七七九)に近村九ヵ村で協力しあって「富士川新用水路」というものを開いた時、まもなく洪水で流路が変わってしまい、苦心して開削した用水堀を埋めたてるしかなかったという泣くに泣けない事さえあった。 |

|

それほど富士川の利用というものは、至難のわざであったのである。

さて新田開発の許可がおりて、寛永一八年三月には用水路をしくための土地を確保するため、古郡重政から岩本村に用談がもちかけられ、七反七畝余を買い上げることになった。

その用地にかかった百姓たちの名を調べてみると、三四人に及んでいるので、その頃東岸のすべてが荒地だったわけではなく、ありとあらゆる機会に人間の手がのびて開拓されていた状況を知ることができる。

ただし今回の開拓は、さらに大がかりな入植を計画していたので、近郷各地に入植者をつのる報せが広められていった。

当時はまだ戦乱の余煙がくすぶっていて、主家を失った浮浪人が多く、今川・武田・北条の郎党などが、定住の地を求めていた。

そこで報せを聞いた人々が、伊豆・甲斐・遠江あたりから巣まってきて、約『五〇〇人が入植のため重政から当分の食糧と農具を与えられ、それぞれ生活の煙を立ちのぼらせていった。

こうなると加島(富士市の前身)の開発は、驚くべき速さで広がっていった。

何と言っても耕地を広げれば広げるだけ自分の物になるという将来への夢があったからで、その土地からの御物成(ものなり)、すなわち年貢は、旧来の土地より安く見積もられていた。

収穫があるようになると、それら耕地に課せられる年貢のうち十分の一は、「代官見立て新田」として古郡家に与えられることになっていた。

そして寛永一九年(一六四二)には一、一〇〇石の新田が開拓されて、その村々は加島全域で一三ヵ村にも及んでいた。

依田原・高島・津田・五味島・本市場・中島・水戸島・森島・森下・宮島・五貫島・前田・松岡などである。

しかしその一部の村は、まだ洪水の危険から完全に解放されてはいなかった。

それでも幸いなことに、これら新田はこれといった災害に見舞われることなく、さらに耕地を広げていき、寛文四年(一六六四)には二、八〇〇石、さらに下った享保八年(一七二三)には六、五〇九石余が開発されている。

このうち古郡家の私領と認められる拝領米は三、一九六石余であると記されている。

「加島五千石」の名称が生まれたのも、このころである。

古郡重政の夢の実現を示す美田が果てしなく続き、用水の届かぬ土地は畑として掘り返されていく様子は、まことに見事な眺めであった。

ところが、天は決してこれら人間の生活を守ろうとばかりはしなかった。

梅雨ともなれば濁流が、越流堤(えつりゅうてい)を乗越えて、滝のような水を新田に浴びせかけ、秋は台風による水害をいっそう深刻なものにした。

それが皮肉なことに、毎年決まって洪水をもたらすわけではなく、安心して田地を広げて作物が生育したころに、この災害にあうのである。

ことに万治三年(一六六〇)の水害はすさまじく、重政が永年かかって治水・開拓してきた土地を、一瞬のうちに押し流してしまうとしう大惨事であった。

堤防は崩れて大きな口をあけ、越流堤はばらばらになって流され、水の引いたあとの土地は、全く二〇年前の荒地に逆戻りしていたのである。

その被害は、開拓者たちに絶望的な打撃を与え、しばらくの間は放心状態が続いたといわれる。

その時重政はすでに老齢であった。代官として駿府の紺屋町に詰めていたため、この事業ばかりに力を入れるというわけにはいかなかった。

以前も、公職のあいまに顔を出す程度で、主な監督は家士に任せてあるほど、公事は多忙であった。しかし今度ばかりは、そうはいかなかった。

幕府に申し出て、自身が実地を検分して歩き、災害の基本を調査し、精力的に余生を燃やし始めたのだ。

明星山にかって眼下の流水を観察し、大雨で出水すると岩本山から流域を見おろして対策をねった。

岩本の実相寺へは何度も足を運んで、考えに考えた末、ついに一つの結論を導きだした。

それは水の力にさからってはいけない、という古人の教えの実践であり、同時に洪水を一滴も東岸に流さぬために越流堤を完全に締め切ってしまうことだった。

この相反する二つのことを実行するためには、堤防で無理矢理水を止めようとするのではなく、流れにさからわぬ堤防を造ることが主限になる。

つまり堤防の外にもう一つの土手を築いて、その間は遊水地として、洪水がおしよせた場合ここで水を遊ばせて力を弱め、無理なく下流に導こうと考えたのである。

この治水法は、すでに富士川上流の釜無川東岸で武田信玄が築堤させたという「信玄堤」で実行されている。

これは甲州流治水と呼ばれているように、四周を山に囲まれて災害の多かった甲州で発達した独特のものであったといわれて、信玄堤の効用については『甲斐国志』に次のように書かれている。

土手が雁の連なって飛ぶように重復して作られていると大いに利益がある。

その理由は、河原に余地を残しておくと、洪水の時に自由に流れるので水勢が狂奔せず、堤防が決壊することもない。

水が段々と耕地に入ってきても、秋の実りを害するほどではない。

もし一つの土手が決壊しても次の土手が支えるので大破に至らない。

このように内ふところを広くとって、土手を雁行させることによって絶対に崩れない堤防を築こうと決意した原因は、信玄堤の存在がヒントになっていたことは疑いない。

重政はただちに老中稲葉美濃守に内願して、これを幕府の直轄工事にしてもらおうと運動を始めた。

しかしすでに老齢にあった彼は、幕府の認可かおりるのを待たず、寛文四年(一六六四)に六六歳で駿府に没した。

大きな夢を胸にえがき、後世に思いをはせながら……。

4 雁(かりがね)堤の人柱 top

重政のあとをついた二男の文右衛門重年は、駿府代官としての地位と父の遺志とを承けて、新しい築堤の計画に没頭することになった。

それはV字型の巨大な土手を三つ並べて外郭とし、その上部開口部分には以前通り越流堤をもうけて、平時の堤防とするものだった。

洪水になってここを水が乗り越えても、V字型の内部(棄地=すてち)で水勢が広がって自由に遊び、力を弱めるように考案されている。

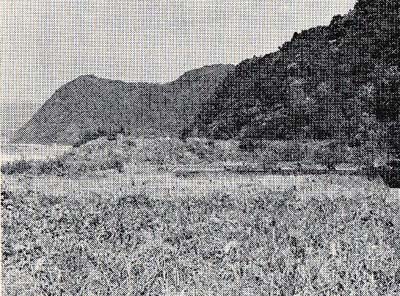

その形を空から見ると、雁が空を飛ぶのに似ているところから、後世「雁堤」(かりがねづつみ)と呼ぶようになるのだが、そのV字の下端には、堤防の無事完成を祈念して人間を生きたまま埋め、そこに「護所神社」を祀ってある。

世に雁堤の人柱と呼ばれるものであるが、江戸時代においてこのような事実があったことは、驚くべきであり、同時にこの工事がいかに至難のわざであったかを物語っている。

重年が幕府から認可を受けたのは、父の死から三年後の寛文七年のことであった。

この人は非常に信心深い人だったとみえて、神の加護を祈って中島に天満宮を建て、黄檗(おうばく)宗の鉄牛和尚に教えを乞い、その完成後には近くに瑞林寺を建てて彼を迎え、古郡家の菩提寺にしている。 |

雁堤絵図(中央部)

|

そうした人だからであろうか、工事が思うように進まず人心が荒廃しきった時、村人たちの中でひそかに取り交されていた「人柱」について、興味を示したのである。

その頃の話として、秋から春にかけて営々と工事に出ていた開拓民が、せっかく積上げた土手が夏の増水で流されていくのを見て、失望の余り他国へ移っていく者がふえたため、重年は一計を案じた。

四斗樽に銭をいっぱい詰めて、上部に手が入るほどの穴をあけ、仕事に出る者にその日の手当てとしてつかみとらせたというのだ。

多く握れば手が抜けなくなり、ほどほどにつかむ者が得をしたというが、こうした俗説が残っているほど、苦心をしいられたのである。

さて人柱については、古来、築城や架橋の際に人間を生埋めにする風習が日本にあった。

しかし現実にこれを江戸時代に行おうとするには、あまりにも人智が発達していたから、簡単に実行できることではなかった。

それでも人柱は穴に埋められた。これは岳南地方に伝わる、隠れもない事実である。

だがこれを公にすることも出来ぬため、人柱の話は、大分違って伝えられている。

村人達は、相談のうえ、人柱の人選は富士川を渡船してくる千人目にあてよう、ということで一決した。

そして千人目に当だったのは、貧しい馬子であった。

村人達は彼に理由を述べて万民のために犠牲になってくれと説得したが、馬子はただ歎き悲しみ、あとに残す家人のことを心配して納得しない。 |

人柱神社の祭礼に集まった人々

|

それを聞いていた旅の僧が、では私が身代りに…と申し出たため話は一転解決して、僧は用意された穴の中に静かに身を入れたという。

この伝説を子孫の古郡哲爾氏はおおよそ次のように聞いているという。

富士川を渡ってくる千人目を数えて、ちょうど千人目に当だったのは、東国巡礼に来た男女二人で、男は備前生まれの道丁といった。

村人は二人を連れて陣屋へおもむき、ことの次第を説明したところ、ややあって二人ともそれに応じた。

ただし東国三十三番礼所の巡礼を果たした後にしてほしいというので、皆もこれを認めた。やがて四ヵ月後、二人は約束通りにやって来た。

道丁は、自分一人が人柱になるから、女巡礼の行く末のことをくれぐれも頼むと言いおいて、穴の中に入った。

その場所は、堤防の突端の一番切れやすい箇所であり、穴の内部に四尺四方の木枠をしつらえ、男が入ると上からフタをかぶせて土盛りした。

空気抜きの竹を一本突きさし、内部にはわずかな水を入れてやり、男は息のある限り鉦をたたき続け、念仏を唱えていたが、五○日ほどたって音が止んだ。

村人たちはその上部に小さな祠を建ててやり、それを護所神社と呼ぶようになった。

こうした苦心の後、村人達の協力も積極的となって、工事は順調にはかどっていった。

寛文一一年には、仮締め切りが完了し、幸いにも何の災害もなく三年後には本格的な堤防が完成した。

長さ二三二〇メートル、これに要した土砂二七万三、四〇〇立方メートル、その完成までに働いた人数は、のべ三〇万人にも及んだといわれる。

五三年間の長い歳月、父子三代にわたって努力を重ねてきた築堤は、ついに富士川の水をガッシリと防いで、高々とそびえ立った。

土手には松が植えられ、その東南に広がる土地はすべて開拓が可能になった。

思えばわずか百年前、武田軍が濁水にのまれた川と河原は、もうここに無い。

あるのは前途の希望に満ちあふれた新開地である。

延宝二年(一六七四)春、この完成をみた重年は、治水工事の終了を感謝して、中島の河原に天満宮を建てて祀った。

おそらくはこの築堤のために犠牲になってくれた巡礼に対する慰霊のためでもあったろう。

世に千人目の人柱と言っているが、筆者はそうは考えておらず、千人目に当たったというのは相手を説得するための言葉であり、最初から彼らは、僧とか行者・巡礼などの中で説得に応じてくれる人を探して語りかけていたのだろうと考えられる。

尊い人間の生命を、いくら重午が駿府代官の要職によったとはいえ、簡単に召しあげるわけにはいかなかったし、まして「千人目に当ったから死んでくれ」などと、いえるわけがなかった。

世は元和偃武(げんなえんぶ)の後、武士が百姓を勝手に成敗して「斬捨てご兔」と威張っていられなくなり、百姓一人を殺害しても断罪になる時代であった。

5 富士川水害史 top

古郡氏三代にわたる工事が完成したことによって、富士川下流の左岸は完全に水害から守られることになったのだが、物事はすべて明と暗の二面がある。

雁堤は岩本山の裾から水神森の岩頭までの治水を完全にしたという事であって、それより下流については全く別であった。

水神森と呼ぶこの一画は、国道一号線と富士川とが交差する富士川鉄橋の東端にあって、往古から岩頭を露出していたが、正保三年(一六四六)に古郡重政が、堤防の完成を祝って加島新田の鎮護の神として創建した「水神社」から名付けられたものである。

まさにその名の通り、水をつかさざる神様であったが、これより下流は岩淵と水神森との狭いところを無理矢理流されることになったから、ひとたび洪水になると逃げ場のない狂暴さを両岸、ことに河原であった左岸に集中するようになってしまった。

その最大の悲劇は、次項で詳述するが、江戸時代を通じて沿岸の各地でどのような水害が発生していたか、各村に残る文言によって、ひとわたり見ておこう。 ▽宝永二年(一七〇五)六月、富士郡芝川町内房(うつぶさ)の水害は、雨による土砂崩れで倒壊五軒、富士川が満水して流失家屋一四軒、死者は五二人にも及んだ。

馬の流死が一〇頭あったことからも、その被害のすさまじさが伺える。

この時隣村の塩出では、山崩れによって三五人が死亡しているから、山と川の両面からの災害であった。

▽宝永四年(一七〇七)八月、富士山の中腹より噴火。

その影響によって、各地に地震の被害が出たが、芝川町長貫で二二人死亡、橋上で八人死亡。

その頭上の白鳥山が崩壊して富士川へなだれ下り、その土砂によって、川は埋められてしまった。

そのため川は三日間流れをせきとめられて、近村を濁流で浸したうえに、三日後に狂奔して下流部を襲っている。

この時崩れた土砂は、五〇万立方メートルだったという。

▽明和九年(一七七二)八月、大暴風雨。岩本村の百姓家が五三軒吹き倒され、富士川の出水で渡し舟六隻が、残らず流されてしまった。

▽文化二年(一八〇五)八月、内房の相沼(そうぬま)に富士川の濁流が逆流して、あたり一面海のようになってしまった。

百姓たちは家の流失を防ぐために、綱でつなぎ止めたほどであったという。

▽天保一四年(一八四三)富士川の水流が西寄りに変化したため、西岸が荒れ、岩淵・蒲原の公道(東海道)筋が欠落(流失)した。

そこで新坂を拓くことになった。

▽安政二年(一八五五)五月、大川が続いて、水神森から下流の堤防が、三〇〇間も決壊して、渦巻く濁流はその東方の一一ヵ村を貫流して、家も田畑も押し流してしまった。

そればかりか水流はそのまま居すわって川瀬となり、村々の間をぬって流れるという有様であった。

途方にくれた住民は、他村へ移動していった。

八月にも大雨が降って、さらに被害を大きくした。

決壊した堤防から新しい川が出来て、いたる所石ころだらけの荒地になったので、前途を悲観した人々は、もはや復旧の手をのばそうとする気力さえ失っていた。

それと言うのも、前年この辺りの地形が地震のために大きく変化してしまい、西岸が異常隆起して三メートルもの高さを増したかと思うと、東岸が落ちこんで、にわかに流路がそちらに向かったためであった。

単なる堤防の破損ということではなかったから、人々の心に絶望感がただよったのである。

この時の地震は、江戸市中でも多大の死者を出した大型地震であり、世に「安政の大地震」といわれ、この時隆起した土地のことを「地震山」と呼んでいる。

河原が一転して畑地になった蒲原側にとってはうれしい変化であった。

そのあおりを食った東岸は、不幸なことに安政四年までに数回の洪水をまともに受けて、せっかく修理したばかりというのに、また次の災害をこうむるというイタチごっこを振返した。

そこで幕府は安政四年八月に、土岐摂津守朝昌に命じて付近の住民を狩り出し、また多くの人足を雇って、水神森の岩頭に続く岩上に巨石を積み重ねて、亀甲出とよぶ防波堤を築き、長さ一八〇間に及ぶ万保堤を築いた。

その高さ五間半(約一〇メートル)、堤敷二七間半という大堤防である。

その完成によって、おいおい移住していた百姓たちも帰郷して来て、再び開拓に力を入れるようになった。

そしてその恩を忘れぬよう、工事の担当をした土岐朝昌の家紋が桔梗であり、その音が帰郷に通じるから、以後「帰郷堤」と呼ぶことにして、その旨を石に刻んで松岡水神社の境内に建てることになった。

これが「不尽河帰郷堤之碑」の由来であり、非情な水害史の一端でもあった。 |

帰郷堤の碑(水神社境内)

|

6 新田開拓悲話 top

新しく土地を拓くという事は、今まで見てきたように実に大変な労働であったのだが、荒地を開拓することによって年行の増収をはかった代官による「おしつけ開拓」もあった。

富士川東岸の最下流部の砂洲(さす)を畑地にかえようとした伊豆韮山(にらやま)の江川英毅の例がそれである。

富士川新田村という。その名の通り富士川に沿った、砂だらけの土地である。

ここに目をつけた英毅はどんな人物だったかというと、もとは一介の田舎代官(一〇〇俵一〇人扶持)だったのが、武蔵・相模・駿河・甲斐の四ヵ国に八八ヵ所もの新田を開発させて、トントン拍子に出世した偉傑である。

それだけにかなり強引で、支配地の村名主たちに命令を出して希望百姓を集めさせたりしている。

その開拓命令に泣いた一人の名主がいた。

名を塩坂長兵衛といって、蒲原宿の人であるが、こんな対岸の村にまで一割の人数確保を申し付けられて困窮してしまった。

もっとも対岸で申し付けられたのは彼だけではない。岩淵・中ノ郷も同様であった。

困ったのは、開墾のために毎日渡船で富士川を往復しなければならないことである。

当然のことながら、希望の百姓は、ただ一人も申し出なかったから、その旨を代官所に申し立てると、逆に

「百姓が動かぬのなら、その方が一人請をせよ」と、きつい命令である。

やむなく長兵衛一人が引き受けることになって、文政五年(一八二二)の春から耕作にとりかかった。

まず川水を引かねばならないので、人夫を使って堀割をつくり、土地を起こしかえし、肥料を蒲原から運んだ。

そのための費用は、蒲原の土地を売って捻出した。

そして三年目、やせ地にようやくやせ稲が芽を出すくらいにはなった。

そこで五貫島の百姓に、安い年貢で小作をさせることにした。

しかし収穫が少なすぎて、自分の手に入る米より、お上に納める年貢の方が多いという不合理さであったので、思い切って長男の忠右衛門に自作させることにした。

文政一一年(一八二八)、忠右衛門に下男二人を付けて新田の近くに小屋を掛けて、そこへ送った。

悲劇はその直後に起こった。

六月三〇日の夕方から降り出した雨は、休むまもなく屋根をたたいて、田畑に水をあふれさせ、富士川はごうごうと音をたて始めた。

不吉な感じに長兵衛は、すぐさま使いの者を走らせて「小屋を立退け」と言いやったのだが、使者は川留めにあって立ち往生してしまった。

不安な一夜はさらに豪雨をあたりの山々谷々にぶちまけて鉄砲水を走らせ、富士川の増水は見るまに堤防を越えて、忠右衛門小屋の近くからドッと浸水したかと思うと、そこをぶち破って小屋もろとも濁流の中にのみこんでしまった。

しかしその事実を知っても対岸ではどうにもならず、七月四日の早朝、まだ川留めの富士川に無理に頼んで船を出してもらい、現場にかけつけて見ると、あたり一面ただ河原と化して、元の姿をとどめる物は何一つない。

親戚の者の手伝いで付近の捜索を始めると、川下の松原で下男の七左衛門の死骸が発見された。

そこで周囲をくまなく探してみたが、つしに二人の姿は見当たらぬまま日が落ち、五貰島の農家で一夜を明かした。

翌日は船をしたてて海上まで調べてみたが、手がかりもなく夕刻を迎えた時、吉原の竹屋から飛脚がとんで来た。 |

水死した塩坂忠右衛門の墓

|

「沼津の西開門に死体があがって仮埋葬したというのが、それではないか」と言う。

急いで吉原へとび、それから沼津まで夜を徹して歩いて、目的地に着いたのは夜明け方であった。

皆へとへとに疲れていたが、手順を尽くして村方三役(名主・組頭・百姓代)に案内を頼み、海岸を掘りおこしてみると、やはり忠右衛門の変わり果てた姿であった。

検視の田中才治郎から許可を受けて遺体をひきとり、吉原で火葬して、七日に自宅へ戻ったが、下男の源兵衛はとうとう発見されなかった。

そこで空葬式を出し、下男二人の葬儀代を長兵衙が出したりしたので、今回の費用だけで二〇両(現在の約一〇〇万円)を使ってしまった。

しかも流失してしまった新田の開発のために使った金は、二〇〇両にも達していたのであった。

以上の事件を細々とつづった二男玄五郎の『富士川新田無常録』や、長兵衛の書き残した物などを総合してみるとこの他に役所からの借金三両と、沼津の鹿島屋から借りた一五両とが残され、さらに死んだ忠右衛門の五人の子供が手元にあった。

時に塩坂足兵術六六歳のことである。

一家の跡収りを失って力をなくした長兵衛は持病のリュウマチがひどくなって、歩行も思うにまかせなくなってしまった。

そこで親類の木瓜屋忠左衛門に頼んで、二五両の借金と一緒に、土地を引取ってもらうことにした。

しかし引き取った忠左衛門も、まもなく岩本村の長十郎に譲ってしまったので、悪夢のようなこの一件は、七年余の汗と涙をそのままに、縁もゆかりもない者の手に移されて、終わりを告げた。

文政一二年二月に長兵衛が韮山代官所にさしだした願書がある。その文中、「富士川新田、再開発つかまつるべき力ござなく候あいだ、右地面差しあげ奉り候」とある。

開発を辞退した彼に対して、代官所はガンとして受付けずこのような譲渡形式をとったものと思われる。

そうした事情が災いして、その後代官が被害者たちに救済の道を開いてやった時、彼にだけは何の音沙汰もなかった。

思い余った長兵衛は、再び筆をとって窮状を訴えているが、その時すでに彼は名主ではなかった。

そんな彼に救いの手がさしのべられたかどうか、一片の資料も存在しないし、現在の塩坂家には何の伝えも無い。

非情なまでの新田開発の事実である。

この災害によって富士川新田の開発は一時中断するが、その後どうなったか調べてみると、『駿河志料』に、本田と本畑一八町四反九畝余と記されているから、こうした数々の災害や試練を乗りこえて、沿岸住民たちの地道な努力が実を結んでいたのである。

富士市の現在の繁栄のかげに、こうした歴史があったことを、覚えておいて欲しいと願う。

7 明治期の水害 top

明治維新後、富士川の水害は消滅しただろうか。

その歴史をながめてみると、まず治水工事が国家の手を離れて、地方財政でまかなうようになった事があげられる。

そのために洪水の被害が発生しても、小さなものは放置して、大きな欠損場所だけ工事するといった状態になった。

それも地元民の請願をうけて、初めて腰をあげるというのだから、洪水の不安は一向に解消されなかったようだ。

多くの場合、工事費の一部が補助される程度だった。

そこで明治時代の災害をいくつか拾いあげ、沿岸住民の労苦のあとをたどってみる。 |

平時の万沢渡船場(昭和15年)

|

▽明治元年七月

水神森の下方、亀甲出(かめだし)が破損したので、同三年徳川藩で修理する。

この時一番出(いちばんだし)も改築した。工費五、五〇〇円

▽明治九年九月

上一番出のほとんどが流失し、宮島と五貫島に涓った堤防二五〇間も破損して、民家の流失も少なくなかった。

74-13()

その改修工事は、同一七年八月になって行われた。

▽明治二一年九月

一番出がか崩れ始めたので、沿岸住民が総出でこれを防いだため、幸いにも崩壊だけはまぬがれた。

工事は同二四年から二六年にわたって行われ、同時に岩本から水神森までの五〇〇間の改修工事が行われて、東岸の防備は完全になる。

しかしこの時、一番出・二番出を撤廃して、その石材を工事に使用。後の大災害を生む。

▽明治二九年九月

森島の新堤防が一〇〇間に渡って破損し、宮下の四番出と五番出も、ことごとく流失。

▽明治三一年

東海道線の鉄橋下方の改修堤四〇間が流失し、三九年には宮下付近の三〇〇間が崩れ落ちた。

▽明治四〇年八月

大風雨による被害が甚大で、岩本・松岡・宮島・五貫島ならびに鉄橋下方など八〇〇間にわたる欧米最新式工法を誇った堤防が、すっかり破壊流失してしまい、汽車も一時不通になった。

▽明治四三年八月

前月を上回る大洪水で、改修堤防はことごとく流失し、備前堤も突端を崩され、雁堤さえ危険になったので村民が防備に努めたため、大惨事だけはまぬがれた。

しかし宮下の堤防が決壊して濁流が襲い、宮下・森島‘宮島・五貫島の各地を付いて海に突入した。

その過ぎるところ人家を流失し、田畑を荒地化して、すさまじいものであった。

それを聞かれた明治天皇と皇后から、御下賜金が下された。

なおこの時古老の進言をいれて。一番出・二番出を復旧することになった。従って現在残るものは、古郡重高が築立した当時のものではない。

▽明治四四年八月

再び襲った洪水で雁前堤が流され、後方の耕地に浸水して雁堤の東南部を崩し始めた。

そこで下流住民たちに警報を発し、家財をまとめて避難の用意をさせた。

富士製紙の汽笛がなったら即刻避難することにして、住民の運命を雁堤にかけて水防に努力したが決壊はなおも続き、残るはあと三分の一というところで水量が減じ、ようやく決壊をまぬがれたのであった。

この時こそ雁堤の完成者古郡氏の業績を、町民こぞって感謝したといわれる。

時代がどのように移り変わろうとも富士川そのものの暴威は、すこしも変わるところがなかった事を知るべきである。

8 完全なる護岸 top

古郡氏による治水工事の始まりから約三〇〇年後、富士川下流の雁堤とその川下一帯の水害は、完全に制圧されることになる。

まことに嘘のような話であるが。大正三年の水害を最後として、昔日の狂暴さを全く忘却したかのように、沈黙を守るのである。

その理由は二つあげられるが、まず大正三年八月二九日の被害についてふれておこう。

この時大雨で増水した富士川は、岩松の上町付近の堤防を突き破って、一気に濁流を岩本地区に押し込んだため、民家一〇〇戸あまりが浸水、さらに余勢をかって柚木・平垣・本町・本市場まで水びたしにした。

水深は六〇センチから九〇センチに及んだというから、ほとんどの家屋は床上浸水である。

国道一帯は川となって流れ、交通はすべて途絶してしまったので、一時は川舟を浮かべて往来したと言われる。

たまりかねた住民たちは、永久に不安のない堤防の構築を望んで、請願運動を開始した。

しかし一朝一夕に解決される問題ではなく、静岡県は他に天竜川・大井川・安倍川など、治水を要する暴れ川をかかえていて、県費だけでは完全な整備を望むことができなかった。

そこで住民たちは、加島村の村長だった松永正名を先頭に、政府へ陳情することを取り決めた。

当時衆議院議員だった富士郡柚野(ゆの)の出身、清崟太郎(きんたろう)にも働きかけて、有志が何度も上京して各方面に運動を続けた。

そのかいあって、内務省の直営で、大正九年度から全面改築を開始することが決定したのである。

それは実に長い道のりであった。

内務省のお墨付きで護岸工事をするのは、明治二四年以来のことだが、その時の工事は欧米の最新式工法「沈床工事」で、旧来の工法を無視したため失敗している。

沈床工事というのは、堤防の底から川にむかって河床と平面になるよう木枠を組み、この中に石を入れ、表面は大石を用いて河床を張るという工法である。

見た目に美しく、しかも水力の衝突をやわらげたが、このような平面的工法では、狂奔して流れる富士川の水を制することはできなかった。

しかも古郡重高の築いた一番出と二番出を、旧式だとの理由で除去してしまったが、実はこれによって水勢を和らげながら堤防に直接水圧がかかることを防いでいたのである。

そのため近代的改修堤はまもなくさんざんに破壊されてしまったのである。

こうした反省にもとづいて、今回は旧慣工法のポイントを採りいれながら、二つの突堤も改築されて、巨大な護岸を完成したのである。

以上が制圧理由の一つに当たる。

では第二の理由はなにか。それは後述する蒲原の日本軽金属工場が、富士川から大量に取水して、下流の増水を緩和することになった事実である。

戦時中アルミニウムの生産のため、多量の水を蒲原に導水する必要が生じて、これを山梨県塩之沢(富士川と早川の合流点の下方)からトンネルで送り込むことになった。

その取込が上流と下流とで、どのような差を出すようになったか、『富士川の変貌と住民』によって見ると、次の如くである。

昭和三九年における塩之沢の水の流量は毎秒五九・一立方メートル、これが下流の松岡では三六・二立方メートルである。

また昭和四五年では、塩之沢七〇・五立方メートルに対して松岡三一・七立方メートルであった。

つまり上流に比べて約半分の水量になってしまうのである。

それは水を利用する百姓にとって大きな打撃であったため、今日まで問題になっているのだが、物事はすべて明と暗の二面をもち、一方で日軽金の取水が富士川の水害を解消する役割を果たしたことも事実であったのだ。

このような歴史の流れをたどって、現在の 富士川は完全に人力によって制され、暴れ川としての性を鎮圧されたのだった。

しかし災害は、思わぬ時にやってくる。

時折りは、古人の労を思い、その業に感謝の念を捧げてしかるべきであろうと思う。

top

****************************************

|