|

****************************************

Home 石狩川 筑後川 富士川 隅田川 狩野川 江戸川 利根運河

富士川――その風土と文化

(文 遠藤秀雄 静岡新聞社 昭和56年刊)

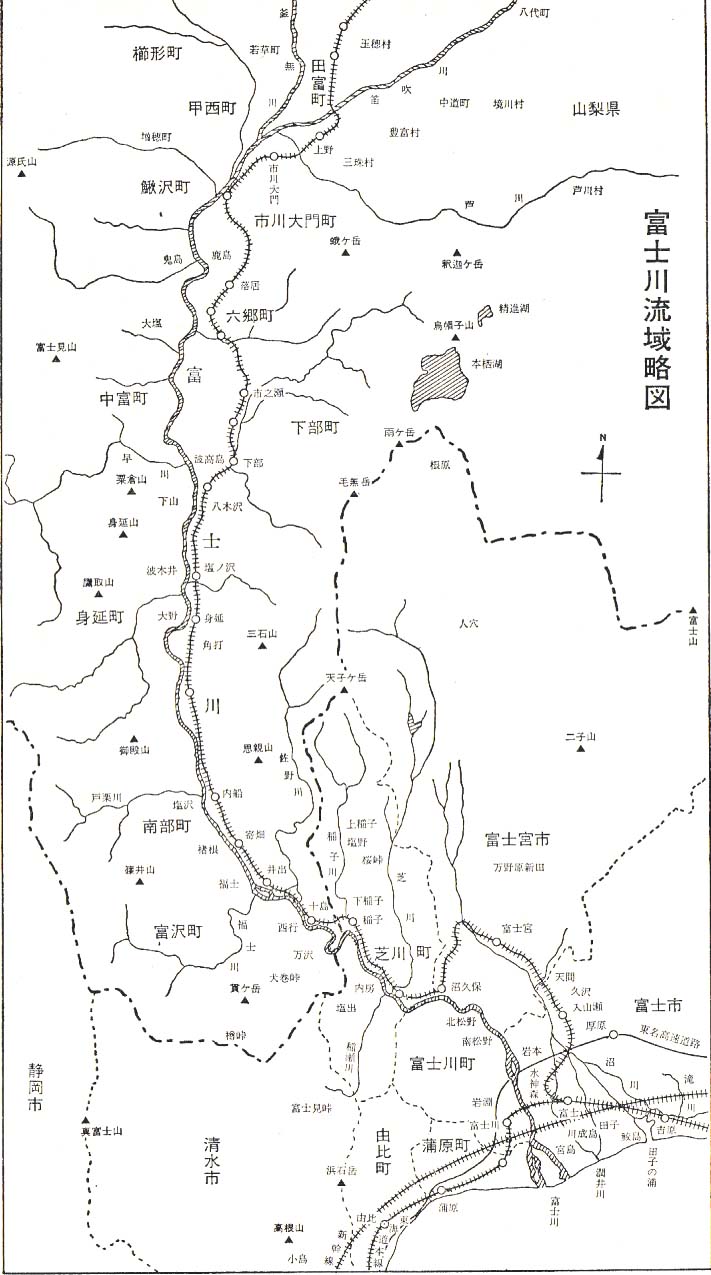

1 富士川流域略図

top

|

甲武信ヶ岳南麓を源流とする笛吹川と八ヶ岳東麓を源流とする

釜無川が、山梨県の田富町で合流して、富士川となる。

この本はその合流点から駿河湾の河口までの富士川に関する記述である。

|

2 グラビア

top

「富士川モジリは口が大きい」=秋から初冬にかけて、沿岸の川漁者は、落ちアユやウナギ、力ニをねらって、命がけで長さ二・七メートル、

口の直径一・二メートルの大モジリを川にかけた(芝川町で)

富士山本宮浅間神社に伝えられるお田植え祭

小正月と呼ぶ新春の行事に家内安全と悪魔退散を

祈る獅子舞いが村々を回る(山梨県・身延町)

夏の夜をこがす川供養の火(富士宮市足形) |

山峡の地を、うねりながら流れる富士川(身延山から)

諏訪神社の御神体は、富士川を流れてきたと伝え、

毎年4月その因縁によって川水につけてやる。

その行列の先導をするサルタヒコ (山梨県・南部町)

川供養の灯籠流しは、川面をゆらぐ鎮魂の燈をのせて

子供たちの手を放れてゆく(芝川町) |

|

今年一年の幸運の願いを込めて、小正月の年中行事

ドンド焼きは今も盛大に行われる(富士川町)

|

急流の跡を物語る富士川下流部(正面が水神森)

|

|

江戸時代初期、古郡孫太夫一族の手によって完成した雁堤

|

治水なって開発された

加島五千石の田園風景

|

雁堤の“人柱”の霊を慰める護所神社(富士市松岡)

|

|

富士川のモジリは口が大きい、といわれ

川にかけるのも命がけだ(芝川町瀬戸島)

|

大河の趣をわずかに見せる富士川の河口部

(中央の橋は富士・由比バイパス)

|

高度成長による砂利乱掘は、川底を低下させ、

富士川の荒廃感を深めた |

長さ七間半、幅六尺、材質はモミを用いたという

高瀬船(村田一夫氏撮影、昭和初年頃) |

3 まえがき top

日本三大急流の一つとして名高い富士川は、意外なことに、有名なわりに実在の姿が正しく理解されていないように思われる。

その代表的な誤りの一つに、「富士川の水は、富士山の雪溶け水が山麓に流下したものである」という俗説がある。

また、それゆえに、「富士川の名は、霊峰富士の名から取ったのである」という説明がされている。

その実際はどうであろうか。まずこれを例にとって述べてみると、富士山の雪溶け水が流入している実例は、源流を富士宮市井猪之頭(いのかしら)に発して多くの村落を貫流して、富士郡芝川町で富士川へ合流する「芝川」ただ一つである。

その他の雪溶け水としては、富士山を御神体とする富士山本宮浅間神社の境内から湧きでる「湧玉(わくたま)池」の冷たく清い水や、その周辺に散在する多くの湧水を集めて形成される「潤井(うるい)川」もあるが、その行先は、製紙とヘドロで知られた岳南富士市へ向かって直下してしまうのである。

では、富士川の本体ともいうべき川水の源流はどこに求めるべきなのだろうか。

地図を広げて見ると、富士川の全長は本体であって、そのうち下流の静岡県の岸を洗っている部分は、わずか一七キロにすぎない。

その大部分(七五%)を占めているのは、山梨県の山峡地である。

山嶺峨々と連なる限下のふみわけ道に沿ったり離れたりしながら、うねり流れる富士川は、やがて上流部の鰍沢(かじかざわ)で大きく左右に分岐して名称を変え、甲府盆地に広がりを続けていく。

その一方の笛吹川は、平野部のブドウ畑の間をぬうように北上して、やがて埼玉県との境(甲武信(こぶし)ヶ岳)まで登りつめ、一方の釜無(かまなし)川は、長野県との境(駒ヶ岳)にまで、その細流を求めていくことができるのである。

広義でいう富士川とは、実にそこまでの長大な流域をさしているのだ。

しかし現実に私たちが用いているのは、狭意の富士川であって、笛吹・釜無の二川が合流する甲州鰍(かじか)沢以南、すなわち渓谷の急流部をかけくだって、駿河の海に下るまでの間をさして呼んでいるのである。

その間には、たくさんの分水嶺かあって、それぞれの山々谷々が集めた水を、注ぎこんで、水量を増やす。

早川・戸栗川・福士川・佐野川(以上山梨県)などに、稲子川・稲瀬川・芝川・血流川(静岡県側)などを合わせて渓谷部を過ぎ、富士市岩本山の裾あたりから、一気に東海道の扇状地にあふれ出るのだった。

この恐るべき奔流は、六〇キロにわたる長い旅のあいだに峡谷の岸壁を削り、川底を浚って、その土砂を下流に運搬し続けた結果、駿河湾に面した広大な扇状地を形成して、そこに後世「加島五千石」とよぶ新田が開発されていく。

それが現在の富士市の素顔なのであるが、その歴史は、まさに洪水との闘いの歴史でもあった。

つまり、この扇状地一帯が、富士川の河原であり、流路であり、暴れ川の本拠でもあったからである。

奈良時代のむかし、高橋虫麿は『万葉集』で、次のように歌っている。

石花の海と名づけてあるもその山の つつめる海ぞ

不尽河(ふじかわ)と 人の渡るも その山の 水の激(たぎ)ちぞ……

つまり富士山から流下した水の激(たぎ)りたつ川であった。その流れの激しさについて、鎌倉時代の『海道記』は、

「この河中にこそ、石を流す。巫峡(中国の川名)の水のみ、なんぞ舟をくっがえさんや。

人の心は此水よりさかしければ、老馬をたのみて打渡る」と記している。

川中に石が流れ、舟さえ転覆させるほどの急流であるというのだ。

そこを馬に乗って渡ったというのだから、よくよく浅い瀬を選び、また物知り顔の老馬を選んで瀬踏みをさせたのであった。

同時代の『十六夜日記』では、

「明けはなれてのち、富士川わたる、あさ河いとさむし、かぞふれば、十五瀬をぞわたりぬる」と書いている。

下流部では、いくつもの細流となって広がり流れ、一五の川瀬を形成していたことがわかる。

この時、阿仏尼は、

「さえわび白雪よりおつる富士川の川風こほる冬のころも手」と詠んで、その寒さを歎いたのだったが、同じように浅瀬をふんでいくつもの流れを渡った例として、飛鳥井(あすかい)雅有の『春の深山路』をあげておこう。

「ふじ河も袖つくばかり浅くて、こころをくだく波もなし。

数多(あまた)瀬ながれ、わかれる中に家少々あり。せきの島とぞいうなる」

川が数条に分かれて流れる間に、せきの島という、人家のある所が望見されたという。

このような小高い所を指して付近住民は“島”と呼んできた。

島の名がつく小字(こあざ)を富士市に求めてみると、川成(かわなり)島・五味(ごみ)島・五貫島・水戸島などのほか、森島・宮島・中島・椰島など、すべてそうした地形から名付けられたもので、そのほとんどは江戸時代に新田開発されて以後のものであるが、もっと古い時代からの名もあることだろう。

なかでも、川成島の名称などは、ひとたび洪水になると、すぐ川原になってしまう土地であったことを明らかに示している。

このように地名を調べていくのも興味あることだが、富士川の名称についても一考しておかねばなるまい。

その由来について諸説をうかがうと、ほぼ三つに集約される。

その一は、今までに出てきたように富士山の雪溶砂水を流すため、

その二は両岸に藤の木が群集していたため、

その三は駿河の富士郡を流れているため、と言う。

いずれも面白いが、筆者の考えではもう一歩進めて、駿河国の語源となった珠流河(するが)に関連して見たいのである。

珠流河とは、珠(半右)を流し下す河、すなわち富士川を指したものであり、古代の珠流河田は、富士川東方に多くくの古墳を有する吉原地区が想定されている。

また富土川の玉石が、古来神聖なものと考えられてきた例として、富士宮浅間神社境内の玉石は逎宮のたびにそこから採収され、また『延喜式』にも記された同市星山の倭文(しずり)神社が、同じく玉石をそこに求めている。

そうした歴史の流れと共にある悠久さ、尽きることのない流れを、不尽河と表現したと考えてみたいのである。

また富士川とは、不思議な川でもあった。平安時代の末に書かれた『更級日記』が、ところの人から聞いた話として、興味深いことを記している。

ある時、川辺で涼んでいると、上流から黄色い紙片が流れてきて、物にひっかかったので、何の気なしに拾って見ると、なんと来年の国司の任官や序列がこまごまと書かねていた。

不思議なことと思いながら、乾かしてしまっておいたところ、翌年になってそれが寸分違わず行われたので、これを知った村人たちは、「富士山に神々が集まって決めるのだろう」とうわさしあったという。

このような神秘伝承には、いかにも中世的な夢がひそんでいるが、近世になって、より多く人間が川にかかわってくると、富士川のことを船頭たちは「カワタケ十八里」と呼んで、川滝のすさまじさを表現している。

そして早川と合流する地点より上のゆるやかな所を「クニガワ」と袮し、ここまで舟が入るとホッと息をついたという。

彼らが言うところの「フジカワ」とは、それより下流れの、いわば命取りになる難所が、あちこちで待ちうけている場所でもあったのである。

その富士川と人間との闘いの歴史、あるいは民俗と慣習などを、可能な限り描いてみたいと思う。

4 あとがき top

富士川の現在は、川水の少ない、渡船も通船も消滅してしまった川として、人間との関わりを忘却して孤(ひと)り流れているかの観がある。

しかしよく注意してみると、砂利採取による河床の低下と、それに伴う流路の変化、あるいは砂利を満積してつっ走るダンプカーなど、流域は人間の手によって変えられつつある。

しかも昔ながらに残るモジリ漁や農民歌舞伎など、ひそやかながら確実にその生活と文化とは、生き続けている。

それらを歩き求め、追って一四年の歳月が過ぎてしまったが、私はその間どこまでも「生活史」に焦点を置き、富士川流域の住民たちがどのような歴史の中で川に対してきたか、どこまでも川にかかわって調査を進めてきた。

そして明らかに出来だのが、甲州と駿州との交流のにない手としての先人達の生きざまであった。

その場合、私の手元には多くの歴史資料と、富士宮北高郷土研究部の諸君と共に合宿調査してきた六年間の民俗調査の結果と、さらに私個人の興味で聞き歩いた伝承資料とが、山積みすることになった。

その一部を、特に歴史の流れを中心に発表したのが、静岡新聞紙上で、昭和五二年一月から三月にかけて五五回にわたって書いたものである。

今回はその不備を大幅に補い、多くの項目を増やして、世に問うことになった。

写真は教え子の渡辺光崇君の労をわずらわせたが、私の指向する所が現在より、消え残るもの、あるいはほんの少し前に消滅してしまったものに向けられているため、大変であったようだ。

なお筆をおくにあたって多くの協力者への御厚竟に対し、心から深謝する次第です。

昭和五五年三月吉日 遠藤秀男

top

****************************************

|