|

****************************************

Home 石狩川 筑後川 富士川 隅田川 狩野川 江戸川 利根運河

ふるさと文庫の江戸川物語

(伊藤 晃著 ふるさと文庫 崙(ろん)書房 1981年刊)

1 まえがき

2 詩――木売り

一、 江戸川物語

二、 私の江戸川

三、 昔の江戸川の写真

四、 江戸川の年表 |

伊藤 晃(いとう・あきら)

昭和2年千葉県流山市に生まれる。旧制早稲田大学文学部卒業。

著書に『漢字記憶法』(徳間書店)「辞世の哲学」(布井書房)「夕陽の中の新撰組」(新人物往来社)

「望郷時代」(河出書房新社)『万葉幻想』(評伝社)「一茶下総旅日記」『平将門』(崙書房)

「やさしい小倉百人一首の鑑賞」「草のお化け」「雀の歌」(帰徳書房)『一茶流山ニ入の記』(三一書房)

「おふくろ三昧」(創樹社)など多数。他に日本舞踊台本や作詞も多い。

本名館野晃、千葉県議会議員。 |

|

1 まえがき top

本書は、千葉県流山市の『広報ながれやま』に連載した「江戸川物語」と、同市の郷土資料館友の会の会報「におどり」に連載した「私の江戸川」などを、合わせて一本としたもの。 昭和五十年代に執筆した。

「江戸川物語」(「広報ながれやま」昭53・3〜54・3)

「私の江戸川」(「におどり」昭55・5〜) |

下総、葛飾、流山――この郷土を、限りなく私は愛する。その郷土の象徴のように、われらが江戸川はある。

江戸川には、夕陽が似合う。

この地球上の景観の中で、私が一番好きなのは、江戸川のそれである。

江戸川の左岸から、西の秩父の連山、丹沢山塊、やがて富士山の肩へと沈む夕陽を眺めると、静かな、大きな感動が私を包む。

「究極の感動」とても言おうか。見たことのない祖先の顔まで、彼方に見えてくる。

この本を私は、私の知らない祖先のだれかれや、今は亡き祖母や父母や兄などに捧げたい。

不出来な、そしてなお未完成な江戸川讃歌だけれど、江戸川のことが書いてあるというだけで、みんな心から江戸川が大好きで、これをしも喜んでくれる人たちであるのを、私はよく知っている。

昔、私の生家の伊藤家には、江戸川が大好きで大好きでたまらず、毎日川端へ行って船ばかり眺めていた少年がいた。

少年は長じて、川船乗りになった。親もはじめは反対だったが仕方なく、ついには一艘新造船を買ってやり、積み荷の堅木薪を一艘分プレゼントして、「分家」させたということである。

その時の本人の喜びようはもとより、親の気持ちまでよくわかる。

少年は、次男であったか三男であったか、ともかく跡取り息子ではない「おじ坊」であったのだ。

私が子供の時分に、この昔のおじ坊が使った船箪笥(ふなだんす)というのが家にあった。

背が低く何から何まで小ぶりに出来ていたような感じで、いかにも船の生活に適応するもののようだった。 |

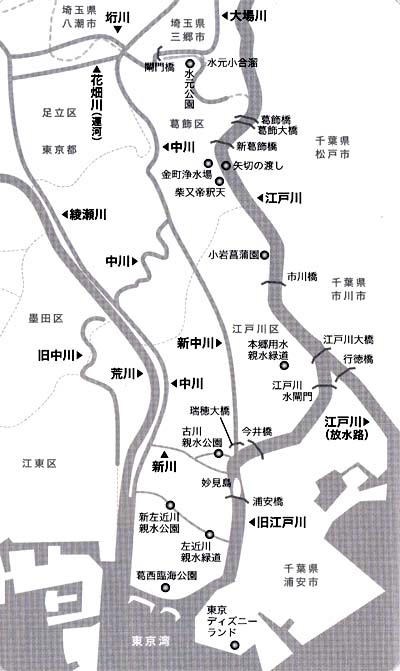

江戸川マップ(東京の川と水路を歩く、実業之日本社より)

筆者のふるさとの流山市は、松戸市の北側の町で、

つくばエクスプレスが開通して、人口が増えた。

|

聞けば、例のおじ坊は、その後病を得て陸に上がり、生家で亡くなったらしい。悲運が思いやられる。

江戸川で果てもしたかったろうか。

先年、流山市の郷土資料館の人と話をしていて、船箪笥のことになり、私の生家に行ってみるようにすすめた。

結果は 、くだんの船箪笥はすでになくなっていたようである。残念でならない。

船に薪(たきぎ)を積んで人生の門出をした人がいたほどに、かって私たちの地方は、江戸(東京)に対する大きな燃料供給地であった。

江戸川を下る船や筏のかなりの数が、薪(まき)、粗朶(そだ=切った枝)、木炭の類を積んでいたのを、私などもこの目で見ている。

「暮れてゆく春のみなとは知らねどもかすみに落つる宇治のしば舟」というのは、『新古今集』の寂蓮法師の歌だが、同様の光景が江戸川の晩春にもあったのだ。

そして実は、川向こうの埼玉は田圃ばかりで、燃料になるような物は藁や粗糠(あらぬか、籾殻=もみがら)以外にはほとんどない地帯だったから、そこも手近な薪炭類の需要地、消費地で、私たちの地方からの供給を待っていた。

つまり、人々は、荷車やリヤカーにそれを積み、江戸川を越えて埼玉へ行った。「木売りに行く」と称した。

本文中に出てくる六兵衛渡しなどは、その主要通路であった。目標は大体、吉川の町である。

私の母は、多分その「木売り」に行ったことはなかったろう。

私にも、体験はない。が、かって私は、一つの架空の物語詩を作って、同人誌に載せたことがある。

それが今、なつかしく思い出されてくる。

2 詩――木売り top

ぼくの心は

のどかであった

北風が

ビュウビュウ ヒューンと

乾いた田の面を吹いていたのだが

「疲れたかい」

頃合いを見はからって

おふくろの顔がふりかえる

「大丈夫だよ」

ぼくも目で答える

それでも何度か

途中で休んだ

「さ それ」

おふくろがリヤカーのかじ棒を上げると

ぼくはまた

一生懸命後押しした

ぼくとおふくろは

川向こうの町まで

木を売りに行こうとしていたのである

裏山でとれた木は

まき そだ くずぎ

ぼくの学資になるはずだった

おふくろは

鬱金(うこん)の巾着(きんちゃく)に

もう長いこと貯金をしていた

リヤカーがゆれるたびに

「卵は大丈夫なんべな」

ぼくはリヤカーの隅の

貴重な売り物を心配した

「あらぬかがつめてあるから――」

大丈夫だとおふくろは答える

五羽のにわとりが

産みためた宝である

町でぼくらは

おでん屋にはいった

汗と体のほてりが

たちまちにひいてゆき

握り飯の弁当が胃の腑を満たした

おふくろは

ぼくの分だけおでんをとり

自分は梅干をしゃぶりながら

渋茶をすすった

木も卵も

すぐ売れた

おふくろは

前歯のない口を開け

「暗くならねうちに帰れらァ」

肩で息をついて

大きく笑って見せた

リヤカーが空になったので

おふくろはぼくに乗れと言う

ぼくはおふくろに乗るようにすすめたが

「ばか言うな」

おふくろは温く一蹴した

実際には

ぼくの力には余った

結局帰りには

二人でかじ棒を握った

本屋の店先を通ったとき

「買うか」

「いらね」

短いやりとりが

ぼくとおふくろとの間にあった

少年倶楽部のはでな表紙が目について

ぼくはちょっと

胸を波立たせた

しかしぼくの心は

やがてまた

のどかになった

相も変わらず北風が

ビュウビュウ ヒューンと

乾いた田の面を吹いではいたが

「川向こうの町」は、江戸川の向こうの吉川町あたりを頭に描いていた。

当時は、こんな「おふくろとぼく」も、かならずやどこかにいたはずである。

「おふくろ」といえば、江戸川に関して思い出す母のことも、非常に多い。

本書では、ほとんどそれらについて述べる余裕がなかった。

太平洋戦争末期、沖縄が敵の手中に帰し、いよいよ本土決戦になるという情況の中で、母が何度か言った言葉も忘れられない。

「アメリカが攻めて来たら、みんなで江戸川へ飛び込んで死のうや」

恐らく、あのころの土地っ子のだれもが、一度は考えたことだったろう。

江戸川は私たち土地っ子にとっては、ただの川ではないのである。

平成八年四月 伊藤 晃

top

****************************************

|