|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

三章 ヨコ渡し――渡船の村々

富士川に船を浮かべて運輸の業務にたずさわったものに二種類ある。 一つは上流から下流へのタテ流し(通船)であり、もう一つが対岸をつなぐヨコ渡し(渡船)である。

そして、それぞれの性格は全く相違していた。

タテ流しは、言うなれば甲斐と駿河とを結ぶ交易路であったが、ヨコ渡しはもっともっと重要な日本の動脈というべき東海道の「渡し」であった。

多くの人と物資とか絶え問なく流動するこの渡しは、当然のことながら為政者によって、いっも厳しい監督下にあった。

明治維新まで、ここに架橋されることはなかった。しかしただ一つの例外として、船橋と呼ばれる仮橋が架せられたことがある。

たくさんの船をつなぎとめて、その上を通行するというまことに危うげな仮橋である。 長続きはしなかった。

従ってその大勢は、渡船に頼るしかなかったのである。

その業務にたずさわった岩淵と岩本の歴史は、そのまま富士川にかかわった人間の歴史だったと言うべきであろう。 |

|

1 岩淵と岩本 top

江戸時代以前の富士川渡船の実態は、よくわかっていない。

鎌倉時代の紀行文を見ても、阿仏尼が十五瀬を渡ったと書き、飛鳥井雅有も「数多(あまた)瀬分れ流れ」ていると書いたが、どのようにして渡ったのかは書かれていない。

また『海道記』の作者は、老馬で渡っだと書いているから、必ずしも渡船によらずとも渡れたのかも知れない。

富士川渡船の存在について明らかに触れたものは、太田道灌の『平安紀行』(一四八六年)であろう。

岩淵にて

をちかへりみなはさかまく岩ぶちの緑を分て渡す舟人 |

駿州岩淵の遠景

|

この歌が詠まれた時代の岩淵は、地名であると同時にその有様が、岩に波がくだけ、淵に水が渦巻く状態だったことか示している。

このころの富士川は、たくさんに分流している川ではなく、次第に一本化して多量の水を流していた。

従って渡船業が確立していたが、その拠点は東岸の川成島(富士市)にあり、岩淵はまだ村の形態をなしていなかった。

単なる地名だったと考えるべきである。

くだって戦国時代に駿河の大守今川氏は、吉原湊と富士川の渡船役を、自分の配下である矢部氏に申し付けた。

その代償として、付近の村々から家一軒につき米一升の船賃(名目は修理料)を集めることが許可されていた。

これを「一升勧進」と呼んでいる。

やがて今川氏が滅ぶと、富士川渡船だけが、どうしたわけか分離されて、川成島の斎藤縫左衛門に引き継がれるのである。

その頃の富士川は、現在の流域がまだ支流であって、本流は水神森から東に向かって、だだっ広い河原をうねり流れていた。

とは言うものの、本流は次第に西に移ろうとしていた。

東岸の住民たちが、自分たちの土地を守るために、長閑期には護岸の土盛りをしたり、所によっては蛇籠を積上げて、水流を西に向けていたためである。

そして江戸時代にはいる。

慶長七年(一六〇二)、幕府は対岸の岩淵において渡船役を命じたので、斎藤縫左衛門はこれに応じて岩淵へ移住した。

この時一緒に移った者に、川成島の善七、本市場の常葉(ときわ)伊右衛門、河東の常盤(ときわ)弥兵衛などがいた。

いずれも渡船役人として、この辺りをとりしきることになる。

しかしこのころの岩淵村は。まだ町並と袮すべきほどのものはなく、旅行者の宿泊する所さえもなかった。

そこで慶長一四年に伊奈備前守忠次が、当地を検地した際、宿駅と同様の町並にするよう命じたので、それから渡船場町としての形態が整備されていくのである。

もっとも、その発想の元は、これに先立つ慶長一二年に、富士川通船が開始されて、岩淵がにわかにクローズアップされた町にもよる。

その時の町並は、現在の国道とほぼ近い位置だったらうと推定されるが、何といっても富士川に沿った段丘だけに、増水による被害はまぬがれ難く、何度も水害にあったあげく、所替しなければならなくなった。

宝永元年の大水害で村を流されたため、翌年駿府代官の守屋助次郎にあてて移転の申請をし、同四年に至って許可されるのだが、名主らがその呼出しのため駿府に出たところ大地震が襲って、一村全滅してしまった(十月四日)。

あわてて帰村のうえ、地震の復興も兼ねての大規模な工事に着手することになった。

所替費用は七四一両、このうち六〇〇両が下付されて来たのである。

所管の場所は、渡船上り場の南から坂道を登って、段丘の上に出る上町・本町・相生町などの新しい通りであり、現在はここを「旧道」と呼んでいる。

要するに富士川沿いから山道に移転して、高台を東海道が通ることになったのである。

この時震災復興の手伝方として、幕府から命じられた大名が東海道筋にかけつけるのであるが、吉原宿から由比宿までは信州真田幸道か担当し、興津宿から遠州見附までは出羽の酒井忠真が担当した。

真田幸道は岩淵村に救済金として一、四六八両を支給したので、これによって移転は無事翌年に完了することが出来た。

その数は東に七七戸、西に七五戸が並び、家並の終った所に、三年後の正徳元年、新しい一里塚が造立された。

そうした様子を地元の大村文夫氏は、

「坂から上の西方の高台に移転した家並は、宿命的水害から永久に解放され、ここにおいて岩淵村は、間宿であるにかかわらず本宿に劣らぬほどに繁昌した」と報告している。

ふりかえってみると、伊奈備前守が最初に町並を定めた時から九五年後の宝永五年(一七〇四)には、岩淵村の新人家一五二戸になっていたのだから、その繁栄ぶりは目を見張るばかりであった。

船頭の家あり、茶屋、旅籠、百姓家などがとりまじる中に、旅人相手のアイマイ屋なども軒を貸していた。

岩淵に来る者は、東海道の旅行者だけではなく、富士川通船の船頭やら、身延詣りの人々が一団で下ってくるなど、人間の交差が激しかったからである。

ところで岩淵の繁栄は同時に対岸の繁栄にも力を貸すべき性質のものであった。

渡船というものは、一方的に向う岸へ船をこいで行って戻ってくるだけの作業ではない。

対岸にも客が待っているし、船着き場には人足も必要である。

着岸の綱取り人足、荷物の積みおろし人足、あるいは増水による川留めを知らせたり解除の伝達をする人足など、どうしても人間を必要とする。

しかも渡船は、一直線に川を横切るわけではない。上流から流されながら漕ぎ進めて、対岸では下流の船着き場へ置くようにする。

その船は今度は上流まで綱でひいていってそこから発船するのである。

そうした労役に従事したのが岩本村の人間であった。

そこで幕府は、これらの人々にも渡船役を申し付けるべきだという事になって、寛永一〇年(一六三三)に岩本村に、「三分の一役」を務めさせることにした。

渡船業務の三分の一を岩本に課したのである。古来「船頭六〇人」という定めがあり、交代で勤務したから一日三〇人の船頭が出役したことになり、このうち二〇人が岩淵から、一〇人が岩本から出ることに決まったのである。

また船に対しても同じで、岩淵二艘、岩本一艘と定められた。一回の渡川に五人が乗り込み、帰りには別の五人が交代した。

こうした業務にたずさわった船頭たちの給与は、どのくらいだったかというと、元和四年(一六一八)では一日一人米五合あてだったものが、寛永五年(一六二八)には倍の一升に引上げられている。

労役のわりに、たいした額ではないが、それも毎日出役したわけではなく、休日には自分の田畑を耕作できるという利点があったからこそ、勤められたのであろう。

従って船頭以外の人でも、それに関する仕事にありつこうとし、問題や苦情が出ることも度々あった。

たとえば宝暦九年(一七五九)頃には、岩本村の百姓すべてが、順番に船場に出て就労するようになっていた。

利益の公平さを期したのであるが、それでは「飯の食いあげだ」という苦情が、隣村の松岡からたたきつけられた。

その理由は、松岡村からも今までに回船頭といって、岩本に雇われて働いてきた者が何人かいた。

それによって生計の足しにしている者が、近来では二三人ほどもいるのだが、これでは生活に支障が生じる――と、駿府役所へ訴え出たのである。

年とともに渡船にたずさわる人口が増加していた事実を知ることが出来る。

それほど東海道往来の旅人の数が増えたことを示しているのであり、渡船収益は大きいものであったから、幕府は岩淵村への渡船役金(船頭への給料)として、米以外に銭三一二貫文を与えて厚く保護したのであった。

2 渡船と川留め top

富士川の渡船に用いられた船は、定渡船と呼ばれ、長さ五間四尺(約一〇・三メートル)のもの六艘が常備されていた。

ふだん使用するのは三艘だけであるが、大名行列などが到着してドッと人数が増えると、残りの三艘が出された。

それでも不足する場合には、上流の沼久保村に助役船という一艘が用意されていて、これを漕ぎ下して御用を務めることになっていた。

たいていはこれで間に合うのだが、雨が降って増水して「川留め」になった時など、旅人はむなしく旅籠で日を暮して、さて「川明け」となるや渡船場は、殺到する人々で混雑するのが常であった。

そこでこれらをさばくために、長船と高瀬船(七間二尺)を繰り出すことになる。

こうして、岩淵から一二艘、岩本から六艘が乗り出されると、非番の船頭たちも狩り出されて、まさに富士川は人と船でごったがえす光景を展開するのだ。

船には定員があって、定渡船は乗客三〇人ほどと、牛馬四頭までと決められていた。

また長船には、人数二四人と荷物が三駄(一駄は牛馬一頭分かつけられる荷)、乗物が二挺まで乗せられた。

ただし定員については、おおよその基準であったから、その時の状況によって変えられたが、定員オーバーによる転覆事故などが起ころうものなら、その処分は想像以上にきびしいものであった。具体的に見よう。 |

渡船場絵図(三ヵ所)

|

宝暦八年(一七五八)六月、「渡船一艘破船致シ。吉原宿ノ助郷人足七人死ス」と『岩本村旧記』にある。

この事故によって七人の水死者を出した責任者(船頭)三人は、ただちに牢入りを申し付けられ、そのうち二人は牢死、生残った一人は駿河から追放されている。

処罰はこれだけで済まず、岩淵村の名主伴七と、岩本村の名主六郎右衛門は、ともに役職罷免のうえ、過料(罰金)一五〇貫文をとられている。

その他、連座して罰金刑を言い渡された者が一〇人にも及んでいるところを見ると、異常なまでの厳しさである。

川留めのお触れを無視して渡船を出したための事故だったのではなかろうか。

そこで川留めと川明けについて触れておこう。

その決定にあたって、夏川と冬川とに区分され、夏川とは増水期の三月から九月まで、残りが冬川である。

夏川の場合は平水が八尺(約二・四二メートル)、これより三尺増水すると川留め、すなわち通行禁止になるのだった。

また冬川の場合は平水が六尺(一・八一メートル)で、三尺増水すると渡船業務の一切が停止された。

その逆が川明け、すなわち解禁であるが、それらの決定をしたのは、松岡村にあった代官所の詰所に出張していた役人であった。

ところが幕末になると、出張役人の詰所が古くなって朽ちてきたので、それを機に役人を出すのは止めて、岩淵と岩本の船名主、および村名士が、合議のうえ決定することになったという。

そうした決定にもとづいて、すぐさま各地に注進がとんだ。富士川べりに高札が立てられるばかりでなく、駿府の町奉行所、由比宿(紀州家役所)、蒲原宿、吉原宿などにお触れが回されたのである。

旅人の足を早目に止めることと、大名行列などに支障のないよう、迅速な通達が必要だったわけだ。

では実際に川留めは、一年にどのくらい発生したのだろうか。

年間を通じての正式な資料は見当たらないが、「富士川町史」にある宝暦八年の川留めでは、一月から九月までに二三度になっている。

日数にして四五日間である。

この間全く人間の通行が許されなかったわけであり、さらに一〇月からの分を加えると多くの渡川禁止期日があったことになるのだが、平均して見ると一回の川留めは二日間ていどである。

いったん降雨があると、ぐんぐん水量を増して危険になるが、雨があがれば旧に復するのも、割合に早かったようである。

それだけに増水時の危険も考慮して川留め川明けの規定を厳格にし、その処罰も過酷なまでの必要があったのである。

3 繰り船裁判 top

富士川の渡船が、どの位置で行われていたか、今は問うても定かに教えてくれる人も少ない。

ただ地名で富士市側に船場という所があり、水神森の根にへばりつくように存在している。

ここは昔の渡船場の一つであった。

しかし実際に江戸時代の全般を通じて、ここ一つだけであったわけではなく、富士郡では一番下流に当たっていたので、下渡船と呼ばれた位置である。

その上に、中渡船と上渡船という発着所があった。そのためには東海道を三筋に分けて、それぞれの場所に導き、その時々の川瀬の変化を見ながら良好な所を選んで船を出したのである。 |

明治後期の岩淵渡船場

|

その対岸、庵原郡の岩淵から出る船は、一番上流が尼ヶ淵の下方であり、それから順次下って、一番出、二番出、三番出と呼んでいた。

いずれも水神森の上方であったのは、この辺りが比較的川瀬が広く緩やかな流れだったためであり、水流で船が流される関係から、初期はなるべく上流が用いられたと思われる。

それが次第に下流になってきて、前記の船場に定着していったのであろう。

水神森から下は溶岩が河原に露出していたり、荒々しい凹凸が多い場所だけに、水流は狂奔しやすく危険である。

そのため渡船は、常にこれより上、すなわち現在の国道一号線の鉄橋より上部に定められていたのである。

だがそれよりさらに下って、河口部になると、川幅は広くなり、砂地である。

流れも緩やかになるので、渡船には好適であったが、ここは川瀬が変化しやすく、下手をすると砂の浅瀬に乗上げる不便さもあった。

そのため渡船の実績は持だなかったのであるが。その土地の所有者である蒲原宿で、繰り船をしつらえて用をたすことに成功した。

繰り船とは、両岸に柱を立ててそこに一条の綱を張り渡し、その綱を手でたぐって渡船するというものであり、当然のことながら小船であった。

最初の架設は、明暦二年(一六五六)であったというから、斎藤縫左衛門らが岩淵で渡船業務を開始してから五四年後のことである。

しかしながら、これは猛烈な反対に出くわすことになる。

岩淵と岩本が公儀から下命された仕事であるのに対して、蒲原のやったことは私事であるから許されるべきではないというのである。

そこで、紛争が生じ、蒲原宿は「銭を取る目的でなく、自村の者が対岸に用をたすためのものだ」

と反発したので、容易なことに収拾はつかなかった。

しかしついに幕府は、貞享二年(一六八五)に至って、蒲原宿を敗訴にした。

旧来の習慣に勝利を宣したのであったが、この紛争のかげには「俺達はお上の御用を務めているんだ」

という権威をかさにきた船頭らの思い上りに対する、ささやかな抵抗の姿勢があったことを見逃すわけにはいかない。

また法律の矛盾に対する反発もあったろう。

当時、富士川の渇水期には、渡船によらずとも浅瀬を踏んで渡れたのである。

ところが幕府は、徒渉することを禁じたばかりか、この付近一帯で簗(やな)をかけて魚をとることまで禁じているのであった。

これは簗の見回りをするふりをしながら、徒歩で渡る旅人を防ぐためであった。

その上、ちょっとでも増水すれば、すぐ川留めである。

こうした不便を何とか緩和したいという願いから考え出されたのが、この繰り船だったわけである。

しかしついに許されなかった。この事実をうけて、次には公許をうけた渡船を別に作ろうとする勁きが現われてくる。

元禄一五年(一七〇二)に渡船役をつとめる岩本村の隣村松岡から、幕府に申請した書類がこれである。

松岡村の言い分は「もし渡船役を務めさせていただけるなら、船は自費で一八艘作り、船頭に対する扶持米もいただきません。

それなら多くの旅人が便宜を受けることになるでしょう」というものであった。

今までのところ、渡船のための船は、毎年幕府の負担で三艘ずつ、富士山の木をもって新造してきたし、船頭たちには給与も払っている。

それを無料でやるというのだから、話はうますぎるくらいだ。

松岡村がなぜこんな事を言いだしたのかというと、船着き場は自村のものであり、村人の中には雇い船頭として渡船役をつとめている者もいることだから、権利を自分たちも享受したかったのであろう。

かなり激しい請願を振返している。

幕府は、二村に対し、松岡村が新規に渡船役をつとめたいと言って来ているがどうか、と下問すると、驚いた岩淵と岩本は、これこそ自村の存亡の危機だとばかり、反対運動を展開したので、ついには幕府もあきらめざるをえなかった。

どのような事情があろうとも、旧来の慣習は破ろうとしなかった――そうしたカタクナな昔は、それが時には改良の邪魔にさえなったが、結局はそれによって生きる人間の権利が守られたのである。

4 富士川船橋 top

明治維新による西欧文明の流入によって、富士川にも架橋される時代がやって来るが、それ以前にはただの一度も橋をかけ渡すという努力はなされていない。

しかし旅人の便宜を考えて考案された「船橋」の存在があった。

その船橋には二種類があり、古くは平安時代、近くは江戸時代の朝鮮使節来朝の時にかけた仮橋である。

船橋とは、読んで字の如く、船を何艘もつなぎ止めて、これを両岸に固定し、船上に板を敷き並べてその上を渡るものである。

洪水の多い川に永久橋をかけることは不可能だったため、かわりにこの方法をとり、増水すればそれに応じて船橋自作が浮くので、流失を防げたのである。

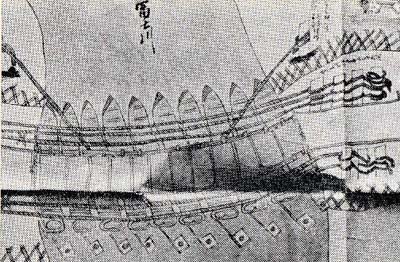

一名を「浮橋」とも言っている。 |

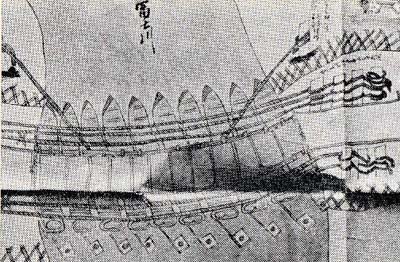

富士川船橋の図

|

しかしこれとても富士川の増水時には、何度も綱が切れて流失してしまっている。

船橋の初見は、平安時代の承和二年(八三五)に奈良の大安寺の僧忠一に命じて修造させたことである。

その費用と維持費は、救急稲(飢圧などに備えておく稲)で振り当てるように規定されている。

その実際がどのようなものだったかは不明であるが、おそらく増水期を外して、減水期の秋から冬を主に架橋したのではなかろうか。

それでも流失や破損が続いて大変だったらしく、間もなく姿を消してしまった。

後に天正一八年(一五九〇)、豊臣秀吉が小田原征伐のために東進した際、兵を渡すために船橋を作ったことがある。

大軍を一時に渡すためには、その方が効率的であったのだろう。

その位置は、水神森より上方(北)の、備前堤あたりと言われている。

船橋を作ったのは土木事業で知られる伊奈備前守忠次であったため。彼にちなんで備前堤の名がつけられたと言われている。

次に江戸時代に入ると、朝鮮使節が来朝して江戸に下向する途次、四〇〇人前後といわれる使節団だけに、渡船では間に合わないので船橋を架け渡したのであった。

しかもその渡橋は日本人を許さず、通過すればすぐ取り壊してしまい、帰る時には再び作って渡すというのだから、全く無駄の一語に尽きる事であった。

しかしそれも幕府の政策の一つの実行であり、富士川の急流を要害の一つに見たてた徳川家康の、固い遺言があったからである。

大井川も同様であったが、駿河大納言忠長がこの禁を破って船橋を架け渡したことがある。

寛永三年(一六二六)六月、三代将軍家光が上洛する時に、兄のためを思って架けた仮橋であったのだが、権現公の遺志を守らぬ弟に対して烈火の如く怒った家光は、ただちに船橋を切り流させたという。

これも国防上の大事な要と思えばこそである。

ところで朝鮮使節団のために架け渡した船橋はどのようなものであったろうか。

古文書類を見ると、長さ五○間(約九〇メートル)船数は漁船三八艘、これを横につないで二本の太綱を両州に立てた四本の力柱に縛りつける。

それから船上に板を敷き並べて通路を作り、この上に砂を敷きつめるという入念ぶりであった。

最後の仕上げは、船橋全体が水流でたわむのを防ぐために、太く編んだ藤蔓で、上流から吊るようにして完成させた。

これに要した費用や、近在から狩り出された人足は大変なもので、たとえば寛永元年(一七四八)に狩出された富士郡の人足だけで、九、三三一人。

このうち二、五五〇人は船をつなぎとめる藤を集める「藤取り人足」として働いている。

このように資材や人足を徴用された村々を「富士川船橋役郷」と呼ぶが、その範囲は天領と私領をあわせて、駿東郡二四ヵ村、富士郡一二二ヵ村、庵原郡九ヵ村の、合計一五五ヵ村にのぼっている。

費用を見ると、宝啓一四年(一七六四)は二五四両余となっている。

しかし大変なのは費用よりも、その準備期間が半年前から始められるため。農繁期に当たった百姓たちが、おおいに迷惑をこうむるのである。

記録によると、使節の一行は四七〇人前後で、これに対馬藩から八〇〇人の付添いが加わってやって来る。

対馬・壱岐(いき)・福岡から瀬戸内海を通って大坂・京都に入り、それから滋賀県の野州から「朝鮮人街道」を通って、あとは東海道を江戸に向けて延べ二ヵ月に近い行列を続けるのだった。

訪れる方も迎える方も、大変な行事だった。ちなみに江戸川を通じて使節の来朝は二一回あり、富士川に架橋されたのは、明暦元年(一六五五)・天和二年(一六八二)・正徳元年(一七一一)・享保四年(一七一九)・寛延元年(一七四八)・宝暦一四年(一七六四)の六回である。

そのたびに近在の村人たちがこうむった労苦はすさまじく、この地方に残る多くの関係文書を見るたびに、声なき声がにじみ出てくるようである。

5 富土の吊橋 top

古来、富士川に架橋することは至難のわざであり、その激流が橋の存在を許してこなかった。

しかしただ一つの例外として、芝川町内`内房(うつぶさ)と長貫(ながぬき)との間に一条の吊橋が架けられて、ともすれば分断されがちなこの地方に、細々としてつながりを保ってきた。

「富士の吊橋」または「釜口の吊橋」と呼ばれるそれは、もとの庵原郡内房村と富士郡長貫村とが、崖一つ隔てて接する富士川の川幅が最も狭い場所であった。

両岸は切り立った断崖で、足もと深くえぐられ、川水は渦巻き流れて、ちょうど釜の湯が煮えたぎっているようだったので、村人たちは「釜」といって恐れていた。 |

富士川吊橋の図(竹編み橋)

|

ここに吊橋をかけだのは、何よりも距離が短くて架橋に適していたからであるが、断崖上だったため洪水によって流失する危険がなかったことにもよる。

その仕様は、二条から四条の藤蔓を両岸に架け渡して、その中通りに板を敷き並べて歩行できるようにしたものであるが、安定感は悪く、上下左右にゆれ動き、まことに物騒な橋であった。

しかしこの橋の存在は、富士川流域の唯一のものであったため、川が満水で川留めになった時など急用の者は、わざわざ遠回りしてでもこの橋を利用したし、身延参りの人々にも「道者みち」としてよく利用されたのである。

その来歴について古老らに尋ねてみると、吊橋を架けさせたのは、徳川家康ということになっており、慶長年中(一五九六〜一六一五)に架けて以来、ずっと公儀で架け替えしてきたという。

それが事実であったかどうか、久しく古文書を調べてきたところ、それより一〇〇年ほど後の宝永七年(一七一〇)に幕府にむかって、「旧慣によって橋を架けて欲しい」と歎願書が出されているのがわかった。

それによると、慶長一三年(一六〇八)に家康が大宮浅間神社に参拝するためこの道筋を通った時、吊橋が危険な状態だったので、板橋にしてくれたのだという。

その後、寛文二年(一六六二)頃に駿州代官だった古郡文右衛門と井出藤右衛門とが、命によって新しい吊橋を作ったといい、その橋もやがて老朽化したので、貞享年中(一六八四〜一六八八)に架け替えたとある。

それが約二〇年後の宝永七年には落ちてしまい。村人が難渋しているので、旧慣によって架けてほしいと嘆願したのが、この文言であった。

これで見ると、藤蔓で作ったつり橋の寿命は、せいぜい二〇年ほどだったようである。

しかも橋が落ちてすぐに再建してもらえないので、村人たちは仮に綱を渡してその上にソダ木を敷いて渡ったという。

これも旅人がこわごわ渡ったり、横揺れするので痛む率も高く、ひどい時は一年に三、四度も架替えなければならなかったという。

従って公儀で作りかえてくれる頑丈な吊橋でさえ、実質的に二十年は持たない危険なものであったと考えるべきであろう。

橋が落ちると、その上流の渡船(長貫−橋上)を利用するのが通常で、この便があるため役人ものんびりとしていて、検分が遅れ、完全に朽ち落ちて村人たちがたまりかねて歎願書を出すまで、容易に腰をあげなかった。

富士郡から橋を渡ると、そこは瀬戸島という川中の島であり、そこから西には富士川の分流(後川=うしろがわ)が流れていた。

水量の少ない時や干あがっている時は歩いて渡り、水がある時は船に頼った。

この真中に位置した瀬戸島には、多少の畑が作られていたので、橋が落ちると困るのは富士郡の者であった。

肥料を運ぼうにも、こやしや灰を渡船につんで通うのも大変だし、貧しい百姓にとって毎日の渡船賃はバカにならない。

そこで、前述したような仮の綱橋を架けてみるのだが、それも一年に三、四度も架けかえるのでは大変な労務であった。

いきおい歎願書が代官所にむかってとばされるという決まったコースを、何度か振返すことになるのだった。

この厄介な(土地の人にとっては重要この上ない)橋はどのようなものだったか。

庶民とのかかわりを具体的に説明して、現代まで及ぼしていってみようと思う。

吊橋の長さ二五間(約四五メートル)、藤蔓を対岸まで二条かけ渡して、その間を藤で編みつなぎ、人間が通る所だけ細長く板を敷いただけのものである。

これに危険防止のために手すりをかけ渡し、たわみ防止のため全体の三分の一ほどの所に岩盤から突き出した杭を立て、固定をはかった。

しかし長い橋はゆらゆらとゆらめき、川風は強く、あまつさえ眼下の急流がいやでも目について、初めての者は足がすくんで動けなくなったそうである。

そうした様子をくまなく描写した紀行文が、江戸の儒者原徳斎の『富岳紀行』(文政一一年)によって、世に紹介された。

彼は母親とともに富士登山のため江戸を発ち、身延から船で下って、登山口である大宮(富士宮)に向かうためこの橋を渡った。

「両岸の絶壁に杭を並び立て、藤蔓を編みつけ、此方より彼方に渡し、長さ六尺程のそだを細かに横に結びつけ、すのこの如くして、その上に板を並べ、人々を渡すことなり。

まことに危く、綱渡りのごとく、半分渡り掛れば、 橋は左右にゆれ動きて、今にもゆり落さるべし」

とある。同行の母親は足がすくんでしまって動けず、村人が背負って渡してやったほどである。

江戸時代を通じてほとんど同様な有様だったらしく、足がすくんで渡れない者を背負って渡してやるアルバイトの男もいたという。

これが明治時代になると多少の変化が見られてくる。

明治二六年生まれの佐野なかさんの談話から、そのいくつかを拾ってみる。

「明治二〇年代の吊橋は、竹で編んだものだった。

有料橋だったらしく、祖父が番をしていて、通行者から三厘から五厘の銭をとっていた。

橋の中央に二枚の板を渡してあった。

たるみを少なくするため、下から柱を立ててある場所はそこだけ少し高くなっているので、下駄だとすべって困った。

竹橋は何度も架けかえたようだが、子供の時一度だけ竹を編んでいるところを見たことがある。

新しいうちはたるみがないので、横揺れしてこわかった。

この橋は明治三〇年代に入ると、針金橋にかわった。」

この針金橋の位置は、現在の鉄橋より上方のサイフォン(蒲原の日本軽金属工場への導水管)の少し北だという。

サイフォンの位置に竹橋があった。

また針金橋の北に大きな題目塔がたっており、そこに江戸時代の吊橋があったというから、それらの位置はいつも変化していたようだ。

「大正七年には針金橋を渡っていた歩兵第六十連隊の兵 隊さんが、途中で切れて墜落して、七人の溺死者が出た。

この橋は、位置がまた変わっていて、現在の鉄橋の南にあった。

その跡には溺死者のために供養塔が建てられている。

この時は村中ひっくり返るような騒ぎであったが、橋が架けられるまでの間、ずいぶん不便な目にあった。

向う岸まで繩を張り渡して、それに食料や雜貨品を くくりつけて送ってやったりしたことを思い出す。

また 酒好きの茂兵衛さんという人は、川を泳ぎ渡ってきて、酒を飲んでは帰っていった。

しかし、それでは危険なの で、徳利へ酒を詰めで渡しでやったけれど、橋がないと いう事は不便々ものだと、しみじみ思ったものです」

わずか六二年前のことである。川の遮断性は、こんな時まで人間を支配し続けていたことになる。

この話を補足するように南松野の鈴木官治さんは語る。

「大正七年の一〇月に、歩兵連隊が吊橋を行進中、重装備の重みで橋が落ちたという報せが入ってすぐ、私も富士川へかけつけた。

青年団や消防、村人らが総出で川を探索するうち、中洲に兵隊が一人ひっかかっているのを発見した。

泳いでいって見ると、すでに死亡していたので、近くの渡船を出させて、遺体を収容した。川には兵士らの所持していたハンゴウや帽子・背嚢などが流れていた」

と生々しい状況であった。

吊橋の歴史は、そのような事件とかかわりあいながらも、川という障害物をのりこえて他の土地と交流しあおうとする人間の広範性が、様々な形で生き続けてきたことの証しを示している。

そうした希求は、やがて本格的な架橋となって、東西交流の大きな担い手になっていくのである。

この地に吊橋以外の橋をかけようとする試みは、すでに明治一三年に内房塩出の遠藤源兵衛が、自費で木橋を架けようとして、落合の山神社の大木を切り出したことがある。これを境川に浮かべて流し、瀬戸島に運んで橋を作ったものの、大水によって三日で流失してしまった。

こうした体験にかんがみて、永久橋としての鉄橋設置を考え、「釜口橋改築期成同盟」を結成、ついに昭和二四年に起工して同二六年三月に竣工するのであるが、そこまでの道のりは遠く、けわししものであった。

釜口橋、それがあの揺れる藤蔓の「釜口の吊橋」の現在の姿なのである。

工費『五〇〇万円であった。

6 富士川橋の開通 top

幕末の風雲あわただしい慶応四年(一八六八)三月一〇日に、討幕軍が富士川を越えた。

官軍がここまで迫って来たということは、すでに幕府の命運は決まったといってよい歴史の既成事実であった。

官軍を迎え、警護したのは「駿州赤心隊」とよぶ勤王の祠官(神主)たちであった。

その隊長は、大宮浅間神社の富士亦八郎(重本)であり、駿河の東・中・西部の三隊を統轄していた。

総数三〇六名といわれる。

東部は大宮組、中部は府辺組、西部は山西組と呼ばれてこの日、東進する有栖川宮を守っていた。

岩淵には山西組がたむろし、松岡には大宮組と府辺組がものものしい警戒をしており、無事一行が通過すると、それにつき従って沼津に向かった。 |

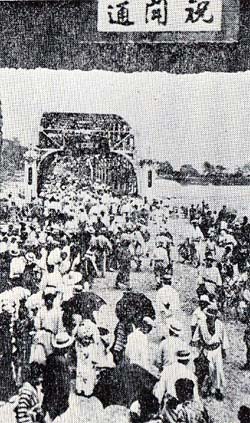

明治時代の富士川有料木橋

|

その直後、松岡の船場でドカーンという音が鳴り響き、黒煙が吹き上がった。

すわ敵襲かと一行が色めかたも、しんがり隊がかけつけてみると、藤堂藩の不手際で弾薬箱が爆発したのであった。

それ以外何ら怪しい事もなく、官軍は行く手で伊豆の祠官が結成した「伊吹隊」に迎えられ、これを加えて箱根を越えて、江戸に至るのである。

ここに明治維新は成った。

九月八日に明治と改元され、富士川の架橋禁止が水に流されて、新しく架橋の試みが民間から持ち出されてきた。

明治初年の木製有料橋の設置がこれである。

施工者は岩淵村の大村氏。彼は渡船の権利を持っていたので、渡船にかわる橋を架けて、その通行料の徴収をもくろんだ。

しかしその実際は大変なことであったらしい。

古老の話によると――

「その橋は、夏の出水期に流れてしまい、一〇月になってまた架けていました。

早い年は五月頃、流されてしまうこともあり、橋のない開け渡船で渡り、その渡し賃で新しい橋を架ける費用に充てていたが、渡船の期間が短いと費用がまとまらず、大村さんは欠損続きで、冬にも橋を架けない時があったので、これでは不便だといって、村の有志が組合をつくって橋を架けました」(松尾四郎『史話と伝話』)

時代がいかに変わろうとも、富士川の洪水に変わりはなかったのである。

そこで有志が作ったという橋について調べてみると、「庵原郡誌」に次のようにある。

「富士川東海道往還、古来渡水船シタリ。

今ハ仮橋ヲ架シテ行旅ニ便ス。仮橋ノ創始ハ、明治九年元石淵ノ庄屋斎藤住郎、其他有志者ノ発起ニ成リ。

個人経営トシテ橋銭ヲ徴シ今日ニ及ベリ」 |

こうして新しい時代の幕開けと共に新しい橋が完成し、住民の喜びはひとしおであった。

そして在来の船頭たちは転職をよぎなくされていくのであるが、それでも富士川は鎮まることを知らなかった。

その後丸橋の流失は繰替えされ、そのたびに渡船が復活したことを、清水市在住の河野貞一さんから報告を受けている。

彼は大正五年に高等小学校を出てから吉原の薬局に勤め、それからの一五年間は雨の日も風の日も自転車で富士川を渡って、庵原郡一円の販売に回ったという。

その回想によると――

「大正十三年八月に現在の国道一号線富士川橋(鉄橋)が出来るまでは、鉄橋といえば国鉄のものしかなく、陸路は松岡の水神社前にかかった木の仮橋を、自転車・リヤカー・荷車などを人がひいて渡り、岩淵側に着くと見張り小屋の番人に、人一人、自転車一台、リヤカー一台、各いくらと渡槓賃を払って国道へ出ました。

一人三銭くらいの橋銭でしたが、月決め(前納)自転車ともで一往復五銭くらいだったと思います。

雨期になると川水のために仮橋が流されて通行止めとなり、渡船で通行します。

これは両岸に鉄線を張って、大人二、三〇人乗りの船で往復するのですが、これさえ台風のため川中に立てた柱が激流で流され、川留めになることが度々でした。

そんな時は富士駅で自転車を汽車に乗せ、岩淵駅(いま富士川駅)で受取って商売に回るのです。

渡船は一定の乗客がまとまるまで船を出さないので、夏の陽や冬の寒風にさらされながら待たされたり、時には当時あまり多くなかった自動車が乗せられたり、牛や馬と同乗したこともあります。

ある時、牛と同乗してうっかり牛の後へすわったため渡河中にその糞便をかけられ、富士川の水で衣服を洗ったことなど、今となっては笑い話です。

なお渡船の船頭は二、三人おり、一人が綱で船を曳き、二人が後から竿を使って川底を突きながら上流まで引っ張りあげ、流れを見て船を流し、竿で川底を突きながら、次第に対岸の船着場へ譟(あやつ)っていくのです。

こわかったのは川留めが解除になった翌日、濁流が黒々とものすごい渦を巻いて流れている中を、二本の竿だけで渡るのですから、対岸に着くとヤレヤレと思い、よく事故がなかったものだと今思ってもゾッとします」 |

こうした思い出話の中にも、番小屋のもめごと(金銭上のトラブル)で船が止まったため、三キロ上流の岩本から対岸の木島へ渡ったり、さらに四キロ上流の松野−沼久保の渡船を利用したり、浮世の事情で苦労させられた事も何度かあったという。

最後に当時の船頭についてふれておこう。

服装は、夏は菅笠をかぶり金太郎式の紺の腹巻きに股引(ももひき)で、足はアンナカ草履(かかとの部分がない)、冬は法被(はっぴ)に股引、地下足袋をはいた。

寒い時には頭からすっぽり顔中おおって目だけ出す頭巾(ずきん)を用いた。

また足の腹や指の間に青竹の染料を塗っていたのは、水虫の治療のためであったという。

このように、大正時代ですら富士川は、まだ船頭を必要とし、その風俗が残されてきたのであった。

しかし時は移り交通手段も変わって、自動車の数もふえ、木の仮橋の時代ではなくなっていたことも事実である。

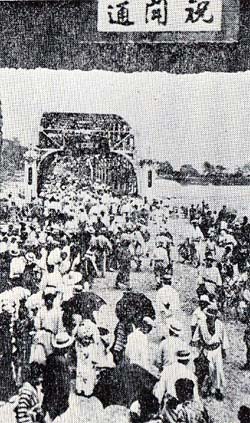

永久橋としての鉄橋構築は、大正一一年四月から工費八五万円をもって石工、同一三年八月に完成するのだが、その設計と技術は当時最高レベルのものと言われた。

開通記念の日(八月一七日)、関係者四〇〇名が参列して渡り初(ぞ)めが行われ、花火が鳴り渡り、芝居・相撲・活動写真・投げ餅など多彩な催しが繰り広げられた。

それを見んものと近在から集まった人々は「老若男女無慮五万、実ニ空前ノ賑ヒタリ」(公務日誌)という有様であった。

音楽隊の吹奏が鳴りひびく賑やかさの蔭で、岩淵渡船がひっそりと永遠の幕を閉じた。 |

富士川鉄橋の開通風景

|

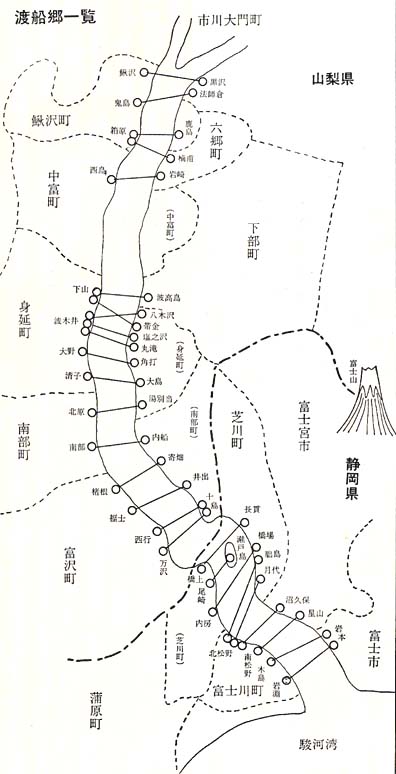

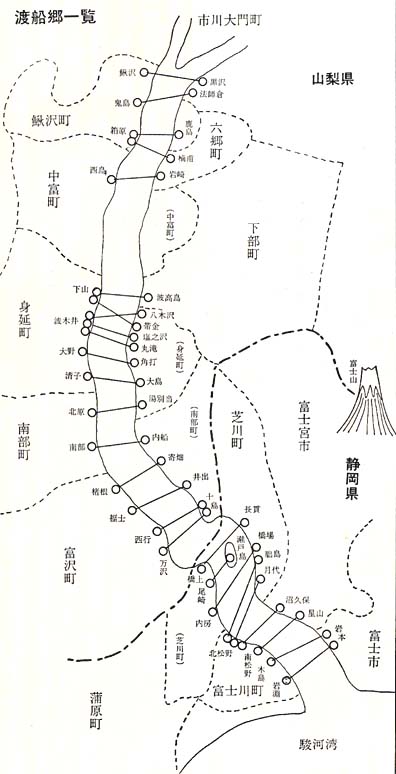

7 渡船の村々 top

前項までで柬海道の要衝にあった「岩淵−岩本」渡船について語り終えた訳であるが、富士川全域にわたって存在しか渡船は、かなりの数にのぼり、それぞれの土地の交通として独自の運営を行っていた。

それらの発生時期や経営期間などは、おのおの異っているので明確な事はいえないが、今までに調べえたところでは総数二七ヵ所に及んでいる。

それはすべて川と人間との闘いであり川の遮断性にいどんだ農民たちの、果てしない努力の軌跡でもあった。

そこで渡船の実際を、生き残り船頭からの聞き書きを中心として、静岡県側と山梨県側の二例を紹介しながら、末尾で全体を概説することにした。

(1) 松野−沼久保渡船

富士川の西岸(庵原郡松野村)と東岸(富士郡沼久保村)とを結ぶ渡船は、私の代で終ったが、ほかに七人の船頭がおり、いずれも昔から渡船の権利を持っていた。

聞いてみると、三代前くらいからやっているという。

私が船頭になったのは大正一五年頃からであるが、小学校を卒業してから三年ほどは手伝いだった。

その頃は両岸から鉄線を張り渡して、滑車を取付け、それに船を接続した。船は水流を利用して舵をとりながら直進した。

明治時代は、竹竿一本で船を操ったと聞いている。

竿をさして渡るのは大変熟練を要することで、下手をすると船が水流で押し戻され、竿が弓なりに曲がってその力ではね飛ばされ、死亡事故を起こしたこともあったと言う。 |

ありし日の松野−沼久保渡船

|

それに比べて鉄線で張ってあるため安全だったが、増水時には波が大きくうねるので、舵が水につかず動きがとれなくなった事もある。

大雨のあと五尺増水すると川留めと決められており、対岸の岩に定水(じょうすい)表が刻まれていた。

規定によると、渡船賃も一尺増水するといくらと上積みすることになっていたが、実際には取らなかった。

船賃はその時々で違いがあるが、大正時代は五銭、私が勤め九大正一五年頃は七銭、その後一〇銭になったと記憶する。

自転車は三銭、子供は半額である。

定員は二〇人と決められており、何時に出るというのではなく、乗客が集まれば出した。

船頭は二人で組んでやり、収入は二分した。

一日の乗客は普通五〇人ほどであるが、大宮(富士宮)浅川神社の祭りの日ばかりは、定員オーバーで往復した。

矢所は現在の蓬莱(ほうらい)橋の上流一五〇メートルほどの所にあり、両岸に小屋が建てられていて、寒い時は焚火して客待ちしたが、そうした労働のわりには低い収入であった。

ところで船頭稼業について一言しておくと、これは本職というべきものではなく、ふだん農業をやっていて決められた順番がくると出役したのである。

渡船の権利をもつ者が松野に七人、沼久保は一人(佐野善久さん)、それそれ株を持っていて、合計二四株のうち半分を沼久保、残りを松野、それをさらに七人が分配し、その持ち株に従って出役の日が決まった。

私の場合一株だったので一二日に一度出るだけである。

しかし仕事はこれだけでなく、上流の松野−芝川町月代(げつだい)を結ぶ「ムジナ石渡船」にも出た。

こちらは六日に一度くらいであるが、甲州街道に当たっていたので商人が多く、収入はあった。商人は蒲原や富士から荷をかついで来て、山梨へ行商したのである。

蒲原の人は魚や削り粉を運び、富士の人は野菜や梨(富士梨)を運んだ。

なお、松野−沼久保の渡船は「船戸(ふなと)渡船」と呼び、沼久保側に赤岩とよぶ大岩が岸近くにあり、そこは富士川の水がとろんでいて、子供らがこの岩から水に飛び込んで遊んだものだ。

ところが、渡船にとっては、ここが危険な所であった。

対岸から船を出す時、この岩から先が急流になるため、船が急激に動き出すのである。

一日のうちでも風向きによって、操作に難易があった。

午前中は北から吹き、午後になるときまって南から吹いたので、午前中は川越えが楽であった。

また昭和一六年に蒲原の目本軽金属が大量の水を富士川から取水するようになると、川の流れが急にゆるやかになって、船の動きは鈍くなった。

そのため風が強いと船が舞って困った。

このように色々な体験をしたが、昭和三四年に永久橋が完成して船頭稼業も廃止になった。

渡船の意義は、富士郡と松野を結んで、富士郡との縁組みができるようになったこと、そうした広がりというかつながりという事ではないでしょうか。

〈以上、話者は富士川町北松野の佐野貞穂さん、明治四二年生まれ〉

これに補足しておくと、当時の船頭は他に佐野安彦、宇佐美幸一、吉田虎男の各氏が健在であるという。

渡船に変化が生じたのは、昭和二六年にそのすぐ上流に吊橋が出来たころからである。

しかしこの橋は三〇年九月の台風で流失してしまった。

そこで最新式の鉄筋橋の設計となって、昭和三四年六月に完成するや、周辺の交通事情と生活様式まで、様々な形で大きく変化していくのである。

なお渡船の乗客については、佐野善久さんによると一日三〇〇人が利用したという。

また持ち船は、沼久保と松野とで、それぞれ一艘ずつ持っていて、一日交代で出船したという。

(2) 万沢−十島渡船 top

明治三九年生まれの私が船頭になったのは、二〇歳の時ですから大正末年頃でしょう。

私で三代目です。やめたのは五〇歳、万栄橋が出来たためで、その時役場から五万円もらいました。

子供心に覚えているのは、家で船宿をやっていた事で、万沢には三軒ほど残っており、通船の船頭らが布団をかついで泊まりに来た。

一軒に一〇人から一五人ほど宿泊できた。土間には駄菓子などを置いてあった。

こうした環境の中で育ったわけだが、渡船業務は隣の人と二日交代でやっており、平日は一人、増水の時は手助けをしてもらった。

船は対岸に張り渡した鉄線によって運行するもので、船ばたの角度によって水流の力で動くのである。 |

昭和28年頃の万沢−十島渡船

|

しかし水流の弱いところもあるので、そこでは竹竿で船を進めた。

渡船場はいつも変化していた。

雨が降って増水するたびに川瀬が変わるためで、時には一日のうちでも発着所が変わることがあった。

鉄線をそのたびに移動しなければならず、高価な設備をしても流されてしまったり、太い鉄線を使用すると重くて移動が困難なので、八番線を使った。

そのため鉄線は仮のもので、命綱とは言えず、いつ切れてもいいと考えていなければならなかった。

たとえ渡船中に切れても、竹竿を操って着岸できたからだ。

大雨で増水して、どうしても渡る必要がある時などは、三人の船頭が乗って竿と櫓だけに頼る「流れ越し」をした。

鉄線を使っても水流が激しいので切れてしまうから、上流から流して次第に対岸に漕ぎ進めるのである。

ふだんの川幅は二〇メートルから三〇メートルくらいであるが、増水すると十倍にふくれあがった。

黒く濁った水が、もくもくと湧きだすように流れていくのは恐ろしいもので、こうなると川留めになるから、対岸から来る人は芝川まで下って橋を渡って歩いて来るのだった。

さらにひどい台風になったりすると、上流から材木が流されて来た。沿岸の山林地帯で採集して積んであったものが洪水でさらわれたものであり、これを拾うことは沿岸住民にとって一つのかせぎであった。

体を命綱で縛りつけ、トビダチを握りしめて、材木が近くを流れてくるとエイッとひっかけてたぐり寄せ、これを陸あげするのは大変だから、鉄線で縛っておき、万沢川へ寄せていってそこでまとめた。

良材はなかなか岸近くへ寄って来ない。岸をこするようにして流れてくる物をひっかけるのだが、欲を出して遠いものに手を出して、命を取られた者もあった。

話のついでに材木について語っておくと、この付近一帯は山が深いので、冬期になると山林を切り出して川まで運びおろし、筏に組んで岩淵まで流したのである。

筏流しは冬期だけの農民のアルバイトであり、末口何寸の物を何本送るという「送り状」を手渡してやる。

筏には二人が乗り一度に三〇石くらいを運んだ。一石とは末口一尺、長さ一三尺のものである。

木材の伐採と搬出は、やはり百姓が麦まきを終ってから手伝いに出たのだが、川まで運んで筏を組むのに一日、送るのに一日かかった。

賃金は一日二円くらいであったから、一般の労働(一円)よりは良かった。

しかし仕事は毎日あるわけでなく、筏組みも最初のうちは良いが、後になると重い物が残ったので時間がかかり、大変であった。

これら木材は、山で皮をむいて、陽にあてて乾燥させ、搬出しやすいよう軽くしてあった。

これを河原に積上げてあるうち、洪水で流されるわけだから、そこに損をする者と得をする者がある。

しかし誰の材木かはわからぬわけだから、トラブルが起こることはなかった。

とにかく洪水が我々に与えてくれた、ただ一つの恵みだったと考えている。

さて話を戻すと、渡船の乗客は、初めは一日三〇人から五〇人くらいだったが、次第に他所に通勤・通学する者がふえていき、後には二〇〇人も乗った。

これは最盛期のことであって、昭和の初めごろは一日に三度往復するくらいのものであった。

乗客が一定数になるまで待つのである。

そのため対岸(十島)には、風よけの小屋を建ててあったが、麦わらでこしらえた簡単なもので、河原にあったからすぐに流された。

船頭稼業はのんきなようでも、忙しい時期には朝の四時から夜一一時までの仕事であり、一一時までやった理由は身延線の最終が着くからであった。

一日が終ってやれやれと寝かかったころ、対岸からオーイと声をかけられて起き出すような事もあって、とにかく気疲れのする仕事であった。

なお渡船は対岸の十島から西行への往復があったが、それは一キロほど上流であった。

船宿は、十島と稲子の中間のイクマに一軒、西行に二、三軒あったと記憶している。しかし間もなく、すたれた。

〈以上の話者は、山梨県富沢町の入月太三郎さん〉

以上に補足すると、船の長さは五間半、幅六尺五寸だったといい、底は平らだった(高瀬船)。

船材は衫かモミであったが、杉の方が良かった。

船を造るには、昭和初年、杉材で一艘一〇〇円ほどかかった。

大体四、五年で造りかえなければならなかったという。

船賃は、五銭ほどであった。村人は往復五銭、旅人だと片道五銭だった。(それ以前は二銭だったという)

馬や牛も乗せたが、恐怖ですくんで震えていたそうだ。

(3) 渡船郷一覧 top

▽岩淵−岩本(富士川町−富士市)

古くは富士郡川成島で行っていたのを慶長七年(一六〇二)に岩淵へ移転、寛永一五年(一六三八)に仕事の三分の一を岩本村に分役して幕末に至る。

以後民営となり大正一三年の鉄橋完成まで、断続稼動。

▽木島−岩本(富士川町i富士市)

尼ヶ淵の下方に当たり、古くからの渡船場だったが、享保一六年に下流岩淵の坂下に移されたという。

明治大正に復活稼動している。

▽南松野−星山(富士川町−富士宮市)

明治からか、鉄線渡船で、星山の人が権利を有した。船賃は『二銭だった。

▽北松野−沼久保(富士川町−富士宮市)

舟戸渡しと言い、明治二三年四月に操業開始。北松野では望月伊之作が経営した。

同三九年に至り、同人のほか五名が加わって操業。船は松野で一艘、沼久保で一艘を持って一日交代で出船した。

定員二〇人。昭和三四年まで稼動。沼久保は佐野善久が経営した。

▽北松野−月代(富士川町−芝川町)

ムジナ石渡船といわれ、明治二三年に北松野の佐野藤右衛門ほか三名が開業。船賃二銭であった。

その後三九年に至って佐野牛松ほか四名が譲受けて操業、富原橋の完成まで存続した。

▽北松野−脳島(富士川町−芝川町)

身延線開通(昭和初年)頃まで行われ、船頭小屋と問屋を兼わて二、三軒建っていた。

船は長さ五間(約九メートル)、客席は二間だった。

平水の場合は船頭二人、増水の時は三、四人で操作した。

利用者は身延山への参詣者が多かったという。

▽内房−橋場(芝川町)

詳細不明。

|

渡船場だった芝川町の尾崎−瀬戸島

|

|

|

▽尾崎−瀬戸島(芝川町)

瀬戸島は富士川の中にある島で、ここまで渡船を用い、瀬戸島から対岸の橋場には、吊橋が架けられていた。

渡船の行われた所は後川と呼んだ。

▽橋上(はしがみ)−長貫(ながぬき、芝川町) 橋上のケヤキの大木の根と、長貫山との間に綱を張って行った。

船賃は明治時代一〇銭たった。

▽万沢−十島(富沢町−南部町)

船は五間半(一〇メートル)のものを鉄線に架けて運行するため船頭は一人だった。

増水時には二、三人が竿を持って渡した。船賃は五〜一〇銭。

▽西行−十島(富沢町−南部町)

万沢の上流で十島持ちの船が運行していた。

▽福士(ふくし)−井出(富沢町−南部町)

詳細不明。

▽椿根(かぞね)−寄畑(よりはた、富沢町−南部町)

寄畑の持ち船であったため、寄畑の人は無料。その他は四、五銭を支払った。昭和一三、四年頃に廃止。

▽南部−内船(うつぶな、南部町)

渡船場は川幅の狭い所を定めて移動したので一定しておらず、船賃は二〜四銭であった。

増水時にやむなく出船する時は、溜越(ためご)しといって上流へ船を曳きあげて下流対岸へ着けたが、その例は老瀬の岩から一の出まで、平岩から戸粟川の川尻あたりまで漕ぎ着けた。

昭和三年に南部橋が出来て廃止となる。

▽北原−湯別当(南部町−身延町)

昭和一四年頃まで行った。船賃五銭。

▽清子(せいご)−大島(身延町)

大和小学校のやや下方と清子間で行われ、船賃二銭。

▽大野−角打(つのうち、身延町)

身延橋が完成するまで、身延山の参詣にはここを渡るしかなかった。大正二一年廃止。

▽波木井−丸滝(身延町)

波木井で経営(民営)、船賃二銭。

▽波木井−塩之沢(身延町)

用水の取入口と船着場とが兼用になっていた。

▽波木井−八木沢(身延町)

綱を張り渡し、竿を使用して渡船。船は五間半(一〇メートル)のもので、一五人乗り。馬も乗せられた。

▽下山−帯金(おびがね、身延町)

昭和二七年頃まで経営していた。

▽下山−波高島(はだかじま、身延町−下部町)

波高島の持ち船で、権利もそちらにあった。船は三間三尺(六・三メートル)幅一間(一・八メートル)、乗客は八〜一〇人乗ることができた。

急流のため川の流れによって渡船場を定めた。綱を張り渡しだのは大正一三年頃。廃止は昭和三〇年頃鉄橋の架橋による。

▽西島−岩崎(中富町−六郷町)

▽箱原−楠甫(鰍沢町−六郷町)

この二つの渡船場は、駿州往還の道筋としてわずか一町ほどの所に二ヵ所も渡る所があったため「両越(もろこし)の渡し」と言われた。

箱原から西島へ行く道が難所だったために、いったん楠甫へ渡川し、楠甫から岩崎まで歩き、そこから再び渡川して西島に至ったのである。

元亀元年(一五七〇)穴山信君(梅雪)は、箱原・楠甫・西島の三ヵ村に渡船の管理を命じた。

▽箱原−鹿島(鰍沢町)

この区間には橋はあったが、渡船は継続されていて昭和三二年頃まであった。

鹿島は他村に通ずる道がないため箱原まで渡川してから他村へ出たのである。

船賃も佐島から箱原へ渡る方が安く、明治三五年頃二厘であった。

▽法師倉−鬼島(市川大門町−鰍沢町)

現在の鉄橋のすぐ下方で行われていた。

▽鰍沢−黒沢(鰍沢町−市川大門町)

この区間には明治時代に架橋されていたが、洪水のたびに流失していたので渡船は続いていた。

竿を使っての渡川であり、船賃は三、四銭だった。

船は長さ四間(七・三メートル)で二〇〜三〇人乗り。改良船といわれた七間(一二・六メートル)の船もあった。

船を出す時間は決まっておらず、一日何往復もした。

〈以上、現在わかる範囲で二七ヵ所が判明しており、この調査は筆者自身の採録と、筆者が指導してきた富士宮北高郷土研究部の六年にわたる夏期合宿調査のまとめ『富士川流域民俗調査資料集』によっている〉

top

****************************************

|